アジャイル開発は、21世紀のソフトウェア開発において最も重要な開発手法の一つとして広く認知されています。応用情報技術者試験においても頻繁に出題される重要なトピックであり、現代のIT業界で働く技術者にとって必須の知識となっています。従来のウォーターフォール型開発が抱えていた課題を解決し、変化の激しいビジネス環境に柔軟に対応できる開発手法として、多くの企業で採用されています。

アジャイル開発の根幹をなすのは、2001年に発表された「アジャイルソフトウェア開発宣言」です。この宣言では、「プロセスやツールよりも個人と対話を」「包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを」「契約交渉よりも顧客との協調を」「計画に従うことよりも変化への対応を」という4つの価値観が示されています。これらの価値観は、ソフトウェア開発における従来の固定的なアプローチから、より柔軟で人間中心のアプローチへの転換を意味しています。

アジャイル開発の基本概念と特徴

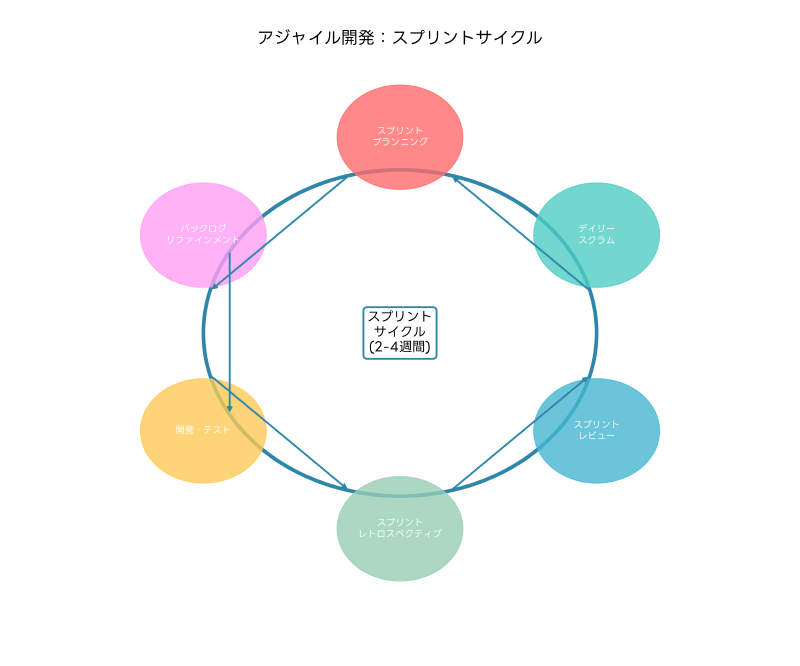

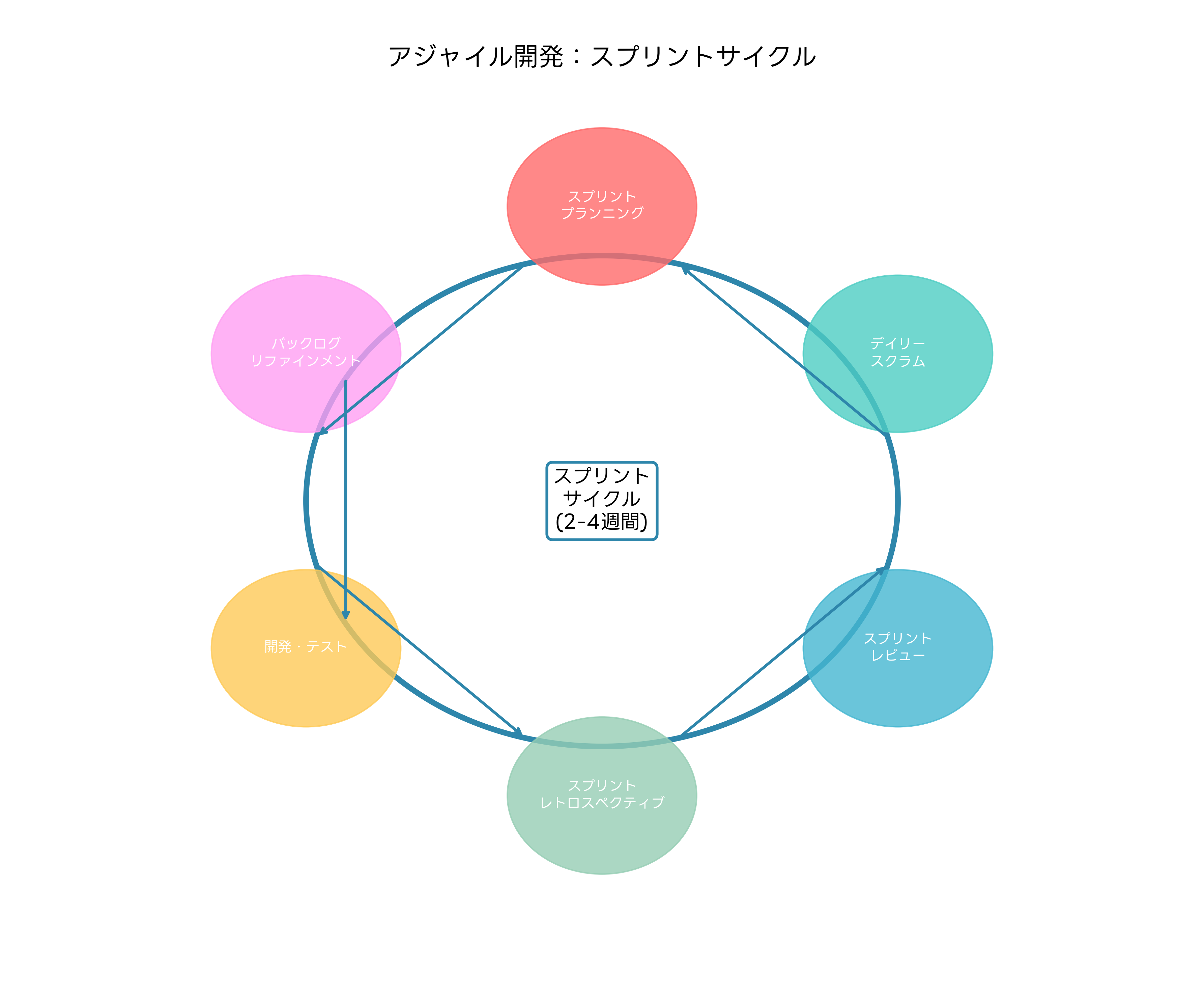

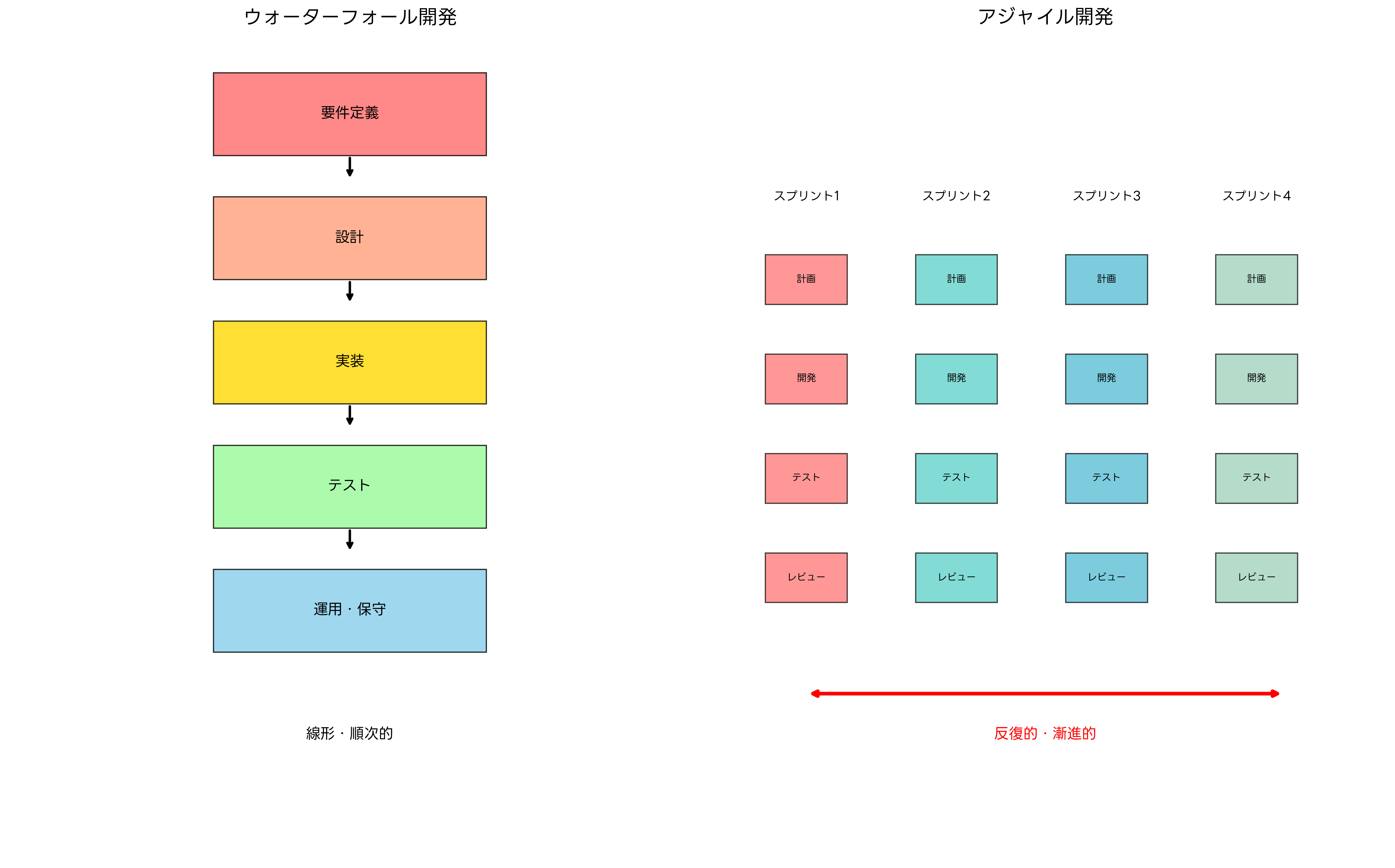

アジャイル開発は、短い開発サイクル(スプリント)を繰り返しながら、段階的にソフトウェアを完成させていく反復型開発手法です。通常、1つのスプリントは2週間から4週間の期間で設定され、各スプリントの終了時には動作するソフトウェアの一部が完成します。この手法により、開発チームは早期にフィードバックを得ることができ、必要に応じて方向性を修正しながら開発を進めることが可能になります。

アジャイル開発の最大の特徴は、変化への対応力です。従来のウォーターフォール型開発では、プロジェクトの初期段階で全ての要件を確定し、その後の変更は困難でした。しかし、現実のビジネス環境では、市場の変化、競合他社の動向、技術の進歩などにより、要件が変更されることは珍しくありません。アジャイル開発では、このような変化を歓迎し、柔軟に対応することで、より価値の高いソフトウェアを提供することを目指しています。

顧客との継続的なコラボレーションも重要な特徴です。開発チームは定期的に顧客にソフトウェアのデモンストレーションを行い、フィードバックを収集します。これにより、顧客の真のニーズを理解し、期待に沿った製品を開発することができます。このプロセスは、プロジェクト管理ツールやコラボレーションソフトウェアを活用することで、より効率的に実施できます。

自己組織化されたチームの概念も重要です。アジャイル開発では、チームメンバーが自律的に作業を分担し、問題解決に取り組みます。マネージャーが詳細な指示を出すのではなく、チーム自身が最適な作業方法を見つけ出していきます。このような環境では、チームコミュニケーションツールやオンライン会議システムが、チームの連携を支援する重要な役割を果たします。

スクラム:最も普及したアジャイル手法

スクラムは、アジャイル開発手法の中でも最も広く採用されているフレームワークです。スクラムでは、明確な役割分担、イベント、成果物が定義されており、チームが効率的にアジャイル開発を実践できる構造を提供しています。スクラムの名前は、ラグビーのスクラムから来ており、チーム全体が一丸となって目標に向かって進む姿勢を表しています。

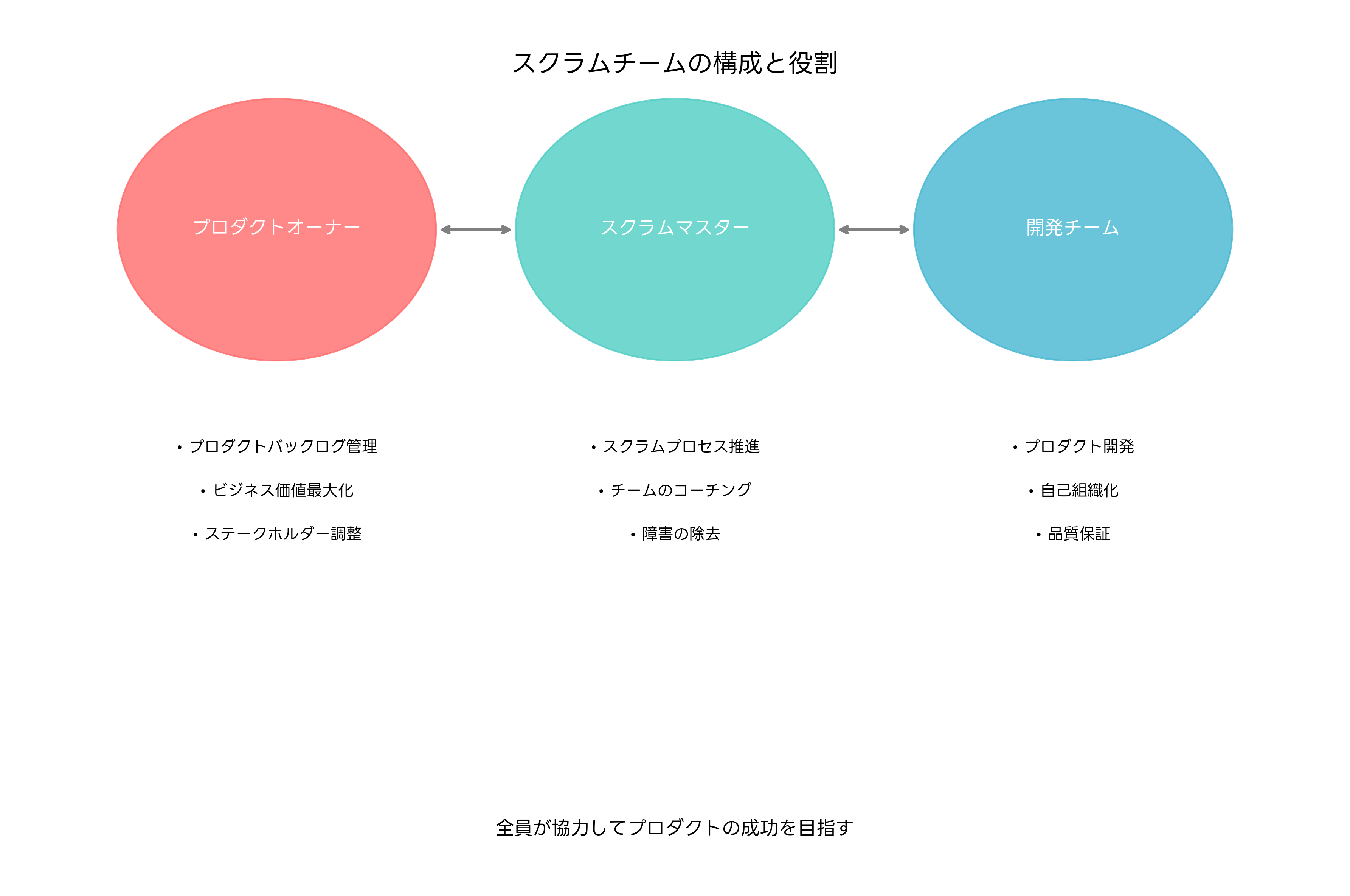

スクラムチームは、プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発チームの3つの役割で構成されます。プロダクトオーナーは、プロダクトの価値を最大化する責任を持ち、プロダクトバックログの管理やステークホルダーとの調整を行います。効果的なプロダクトオーナーになるためには、ビジネス分析ツールや要件管理ソフトウェアの活用が重要です。

スクラムマスターは、スクラムプロセスの実行を支援し、チームが効率的に作業できるよう障害を除去する役割を担います。コーチングスキルやファシリテーションスキルが重要であり、コーチング関連書籍やファシリテーション教材を通じてスキル向上を図ることが推奨されます。

開発チームは、実際にプロダクトを開発する技術者で構成されます。通常3名から9名程度の小規模なチームで、自己組織化された多機能チームとして機能します。開発チームの生産性向上には、開発環境ツールや自動化ツールの導入が効果的です。

スプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブという4つの主要なイベントが、スクラムの実行を支えています。これらのイベントは、チームの透明性、検査、適応を促進し、継続的な改善を可能にします。効果的なイベント運営には、デジタルホワイトボードやアジャイル計画ツールの活用が有効です。

その他のアジャイル手法

スクラム以外にも、様々なアジャイル手法が存在し、それぞれ異なる特徴と利点を持っています。エクストリームプログラミング(XP)は、技術的な実践に重点を置いた手法で、テスト駆動開発、ペアプログラミング、継続的インテグレーションなどの技術的プラクティスを重視します。XPの実践には、テスト自動化ツールや継続的インテグレーションツールの導入が不可欠です。

カンバンは、作業の可視化とフロー管理に焦点を当てた手法です。カンバンボードを使用して作業の進捗を管理し、作業中(WIP:Work In Progress)の制限を設けることで、チームの効率を向上させます。デジタル環境では、カンバンボードツールやワークフロー管理システムを活用することで、より効果的な可視化が実現できます。

リーンソフトウェア開発は、トヨタ生産システムの原則をソフトウェア開発に適用した手法です。無駄の排除、学習の増幅、決定の遅延などの原則により、効率的な開発プロセスを構築します。リーンの実践には、プロセス改善ツールや品質管理システムの導入が効果的です。

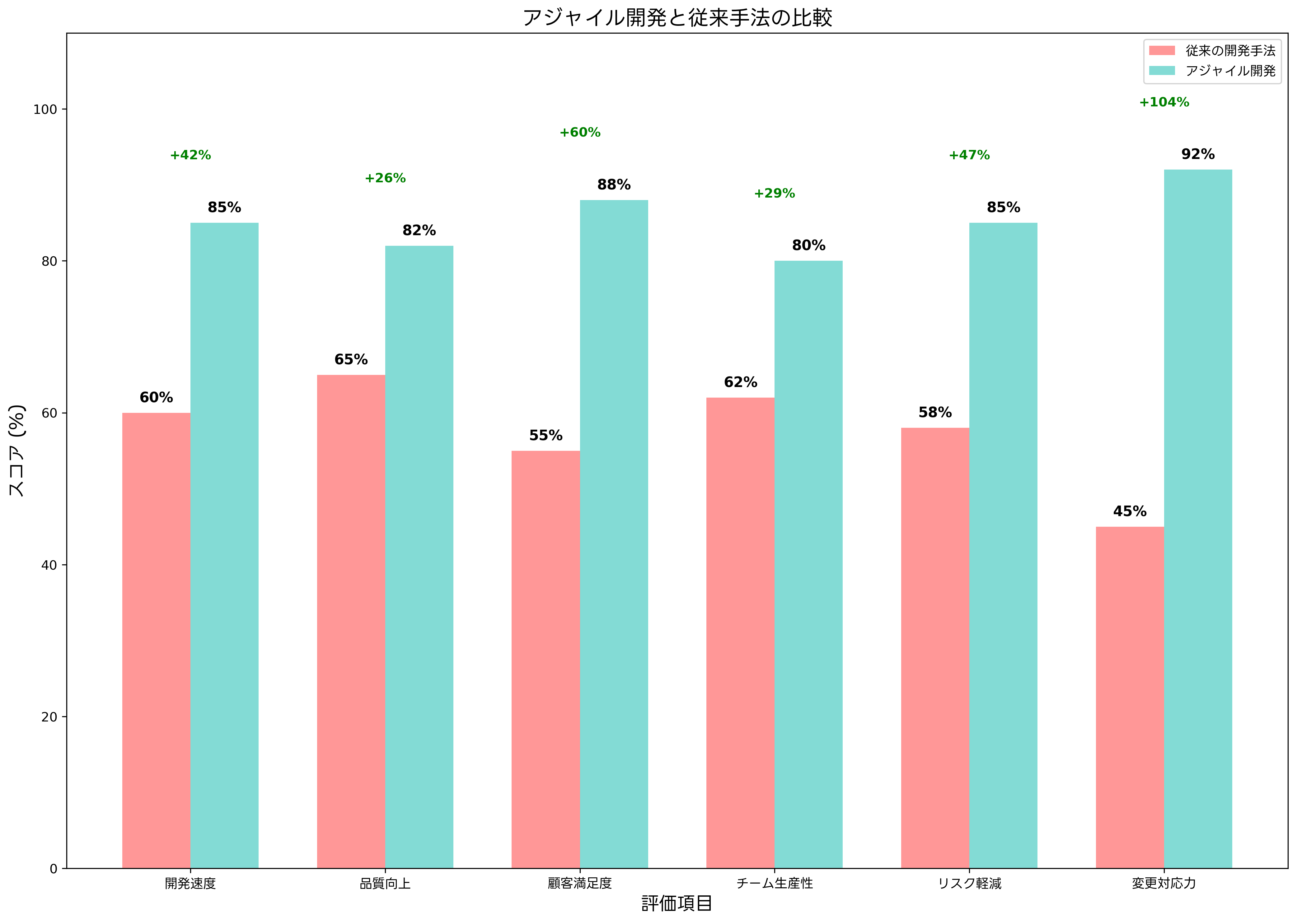

アジャイル開発のメリットと効果

アジャイル開発の導入により、多くの組織が様々なメリットを実感しています。最も顕著な効果の一つが、市場投入時間の短縮です。短いスプリントサイクルにより、早期に価値のある機能をリリースし、競合他社よりも迅速に市場に参入することが可能になります。この効果を最大化するためには、デプロイメント自動化ツールやクラウドインフラストラクチャの活用が重要です。

品質の向上も重要なメリットです。継続的なテスト、コードレビュー、リファクタリングにより、高品質なソフトウェアを維持できます。テスト駆動開発やペアプログラミングなどの技術的プラクティスにより、バグの早期発見と修正が可能になります。品質向上の実現には、静的解析ツールやコードレビューツールの導入が効果的です。

顧客満足度の向上も大きなメリットです。定期的なフィードバック収集と迅速な対応により、顧客の真のニーズに応えるソフトウェアを開発できます。また、透明性の高いコミュニケーションにより、顧客との信頼関係を構築できます。顧客とのコミュニケーション向上には、フィードバック管理ツールや顧客関係管理システムの活用が有効です。

チームの士気と生産性の向上も注目すべきメリットです。自己組織化されたチームでは、メンバーの自主性と創造性が発揮され、より高いパフォーマンスを実現できます。また、定期的な振り返りにより、チームの継続的な改善が促進されます。チームビルディングには、チーム分析ツールやパフォーマンス測定システムが役立ちます。

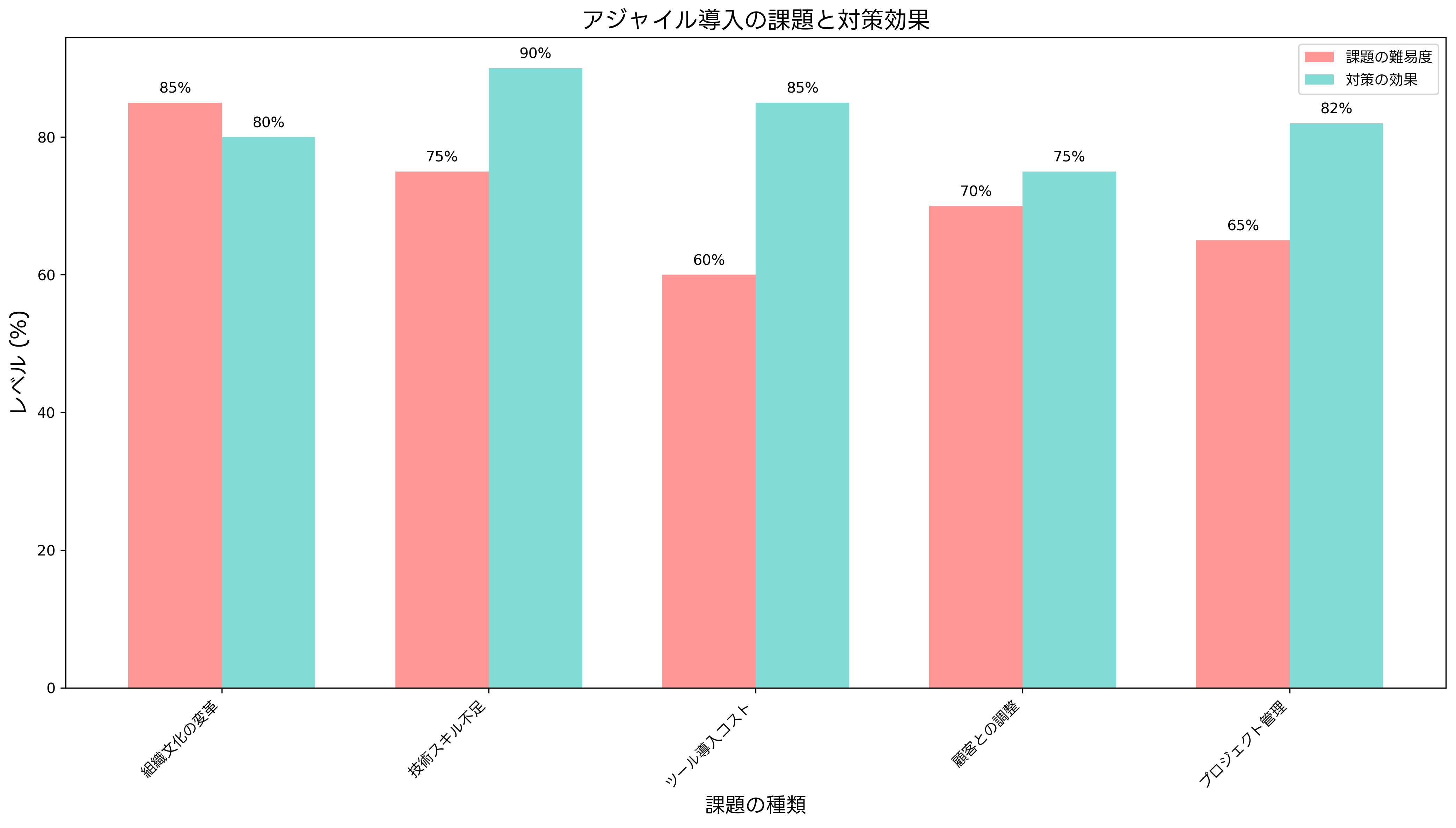

アジャイル開発導入の課題と対策

アジャイル開発の導入は多くのメリットをもたらしますが、同時に様々な課題も存在します。最も大きな課題の一つが組織文化の変革です。従来の階層的な組織構造から、よりフラットで協調的な文化への転換は、時間と努力を要します。このような変革を成功させるためには、組織変革管理ツールや文化変革コンサルティング書籍の活用が有効です。

技術スキルの不足も重要な課題です。アジャイル開発では、自動化、継続的インテグレーション、テスト駆動開発などの技術的スキルが必要です。これらのスキルを習得するためには、継続的な学習と実践が必要です。スキル向上のためには、技術学習プラットフォームやプログラミング教材を活用することが推奨されます。

ツールとプロセスの整備も課題となります。アジャイル開発を効果的に実践するためには、適切なツールの選定と導入が必要です。しかし、多数のツールが存在するため、組織に最適なツールを選択することは容易ではありません。ツール比較ガイドや導入支援サービスの活用により、効率的なツール選定が可能になります。

ステークホルダーとの調整も重要な課題です。従来のプロジェクト管理に慣れたステークホルダーに対して、アジャイルのアプローチを理解してもらう必要があります。定期的な教育セッションやデモンストレーションにより、理解と協力を得ることが重要です。ステークホルダー管理ツールやプレゼンテーション資料の活用が効果的です。

アジャイル開発におけるツールと技術

現代のアジャイル開発では、様々なツールが活用されています。プロジェクト管理ツールは、スプリントの計画、進捗管理、バックログ管理などの中核的な機能を提供します。代表的なツールには、Jira、Azure DevOps、Trelloなどがあります。これらのツールの効果的な活用には、プロジェクト管理ソフトウェアやアジャイル管理システムの導入が重要です。

バージョン管理システムは、コードの変更履歴を管理し、チーム間での協調開発を支援します。Gitが最も広く使用されており、GitHub、GitLab、Bitbucketなどのホスティングサービスと組み合わせて使用されることが多くなっています。効果的なバージョン管理の実現には、Git学習教材やバージョン管理ツールの活用が有効です。

継続的インテグレーション・継続的デプロイメント(CI/CD)ツールは、コードの自動ビルド、テスト、デプロイメントを実現します。Jenkins、GitLab CI、GitHub Actionsなどが代表的なツールです。CI/CDの実装により、品質の向上と開発速度の向上を同時に実現できます。CI/CD構築ガイドや自動化ツールセットの活用が推奨されます。

テスト自動化ツールは、品質保証プロセスを効率化し、継続的なテスト実行を可能にします。ユニットテスト、統合テスト、UI テストなど、様々なレベルでのテスト自動化が重要です。テスト自動化フレームワークや品質保証ツールの導入により、効率的なテスト環境を構築できます。

大規模アジャイル開発とスケーリング

大規模な組織でアジャイル開発を実践する場合、複数のチームを調整し、統合する必要があります。このような状況では、スケーリングフレームワークの活用が有効です。SAFe(Scaled Agile Framework)、LeSS(Large-Scale Scrum)、Nexusなどが代表的なフレームワークです。これらのフレームワークの習得には、スケーリングアジャイル教材や大規模開発管理書籍の活用が重要です。

チーム間の調整とコミュニケーションは、大規模アジャイル開発における重要な課題です。定期的なスクラム・オブ・スクラムやチーム間の技術的な依存関係の管理が必要です。チーム調整ツールや依存関係管理システムの活用により、効率的な大規模開発が実現できます。

アーキテクチャとシステム設計も大規模アジャイル開発では重要な要素です。マイクロサービスアーキテクチャ、API設計、システム間の疎結合などの技術的な考慮事項が重要になります。システム設計ガイドやアーキテクチャ設計書籍の活用により、スケーラブルなシステム設計が可能になります。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、アジャイル開発は重要な出題分野となっています。システム開発技術の分野では、アジャイル開発の基本概念、スクラムの役割とイベント、ウォーターフォール開発との比較などが頻繁に出題されます。特に、開発手法の選択基準、各手法のメリット・デメリット、適用場面などの理解が重要です。

午前問題では、アジャイル開発の定義、スクラムの用語、開発プロセスの流れなどの基礎知識が問われます。例えば、「スクラムマスターの役割はどれか」「スプリントの期間として適切なものはどれか」といった選択問題が出題されます。これらの問題への対策には、応用情報技術者試験対策書やシステム開発技術参考書の活用が効果的です。

午後問題では、より実践的な場面でのアジャイル開発の適用が問われます。プロジェクトの要件や制約に応じた開発手法の選択、チーム構成の最適化、リスク管理などの文脈で、アジャイル開発の知識を活用する能力が評価されます。実践的問題集やケーススタディ教材による演習が重要です。

アジャイル開発の将来展望

アジャイル開発は、今後も継続的に進化していくと予想されます。人工知能と機械学習の技術進歩により、開発プロセスの自動化がさらに進むでしょう。コード生成、テスト生成、バグ検出などの領域で、AIが開発者を支援する機会が増加しています。AI開発支援ツールや 機械学習開発プラットフォームの活用により、より効率的な開発が実現されるでしょう。

リモートワークとグローバル分散開発の普及により、アジャイル開発の実践方法も変化しています。デジタルツールを活用したバーチャルコラボレーション、非同期コミュニケーション、文化的多様性への対応などが重要になっています。リモート開発ツールやグローバルチーム管理システムの導入により、効果的な分散開発が可能になります。

DevOpsとの統合もアジャイル開発の重要な発展方向です。開発と運用の境界がなくなり、継続的なデリバリーと運用が重視されるようになっています。インフラストラクチャ・アズ・コード、コンテナ化、マイクロサービスなどの技術により、より迅速で信頼性の高いソフトウェアデリバリーが実現されています。DevOps実践ガイドやクラウドネイティブ開発ツールの活用が重要になっています。

まとめ

アジャイル開発は、現代のソフトウェア開発において不可欠な手法となっています。変化の激しいビジネス環境に柔軟に対応し、顧客価値を最大化するための実用的なアプローチを提供します。応用情報技術者試験においても重要な出題分野であり、理論的な理解と実践的な適用能力の両方が求められます。

成功するアジャイル開発の実践には、適切なツールの選択、チームの能力向上、組織文化の変革が重要です。技術的なスキルだけでなく、コミュニケーション能力、問題解決能力、学習能力なども必要になります。継続的な学習と実践により、変化し続ける技術環境に対応できる能力を身につけることが重要です。

アジャイル開発の原則と実践を深く理解し、適切に適用することで、高品質なソフトウェアを効率的に開発し、ビジネス価値を創出することができます。今後も進化し続けるアジャイル開発の動向を注視し、新しい技術と手法を積極的に取り入れることで、競争優位を維持することが可能になるでしょう。