現代社会において、暗号化技術は情報セキュリティの根幹を担う最も重要な技術の一つです。インターネットバンキングから電子メール、オンラインショッピングまで、私たちの日常生活のあらゆる場面で暗号化技術が活用されています。応用情報技術者試験では、暗号化の基本概念から実装方法まで幅広く出題される重要分野であり、情報システムを安全に運用するための必須知識となっています。

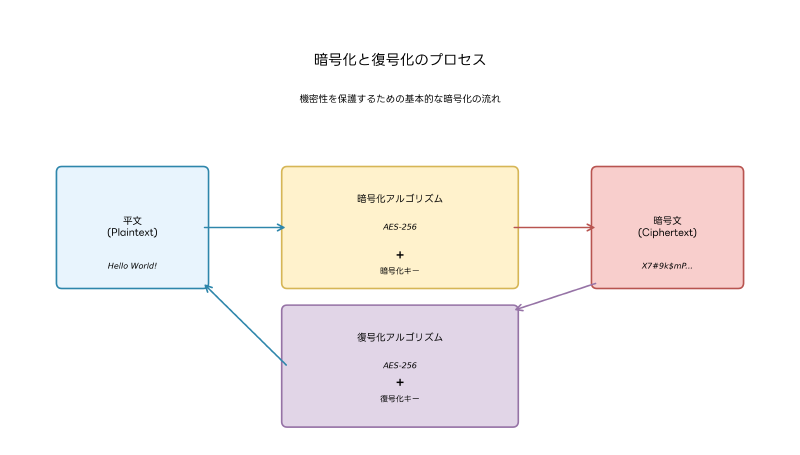

暗号化とは、平文(読み取り可能な情報)を第三者には理解できない形(暗号文)に変換する技術です。この変換にはアルゴリズムと暗号化キーが用いられ、適切な復号化キーがなければ元の平文に戻すことができません。暗号化技術により、情報の機密性を保護し、不正な読み取りや改ざんから重要なデータを守ることが可能になります。

暗号化の基本原理と歴史

暗号化の歴史は古く、古代ローマ時代のシーザー暗号から始まり、第二次世界大戦中のエニグマ機、そして現代のコンピュータ暗号まで、技術の進歩とともに発展してきました。現代の暗号化技術は、数学的な複雑性に基づいており、計算量的に解読が困難な仕組みを採用しています。

暗号化の基本要素には、暗号化アルゴリズム、暗号化キー、復号化キーがあります。暗号化アルゴリズムは、平文を暗号文に変換する数学的な手順を定義し、暗号化キーはその変換に用いられる秘密の情報です。高品質な暗号化ソフトウェアを選択する際は、使用されているアルゴリズムの安全性とキー長を確認することが重要です。

暗号化の強度は、使用するキーの長さと暗号化アルゴリズムの堅牢性によって決まります。現在では、128ビット以上のキー長を持つAES(Advanced Encryption Standard)が標準的に使用されています。企業や組織では、機密情報を扱う際にエンタープライズ級の暗号化ソリューションを導入し、包括的な情報保護体制を構築しています。

共通鍵暗号と公開鍵暗号の仕組み

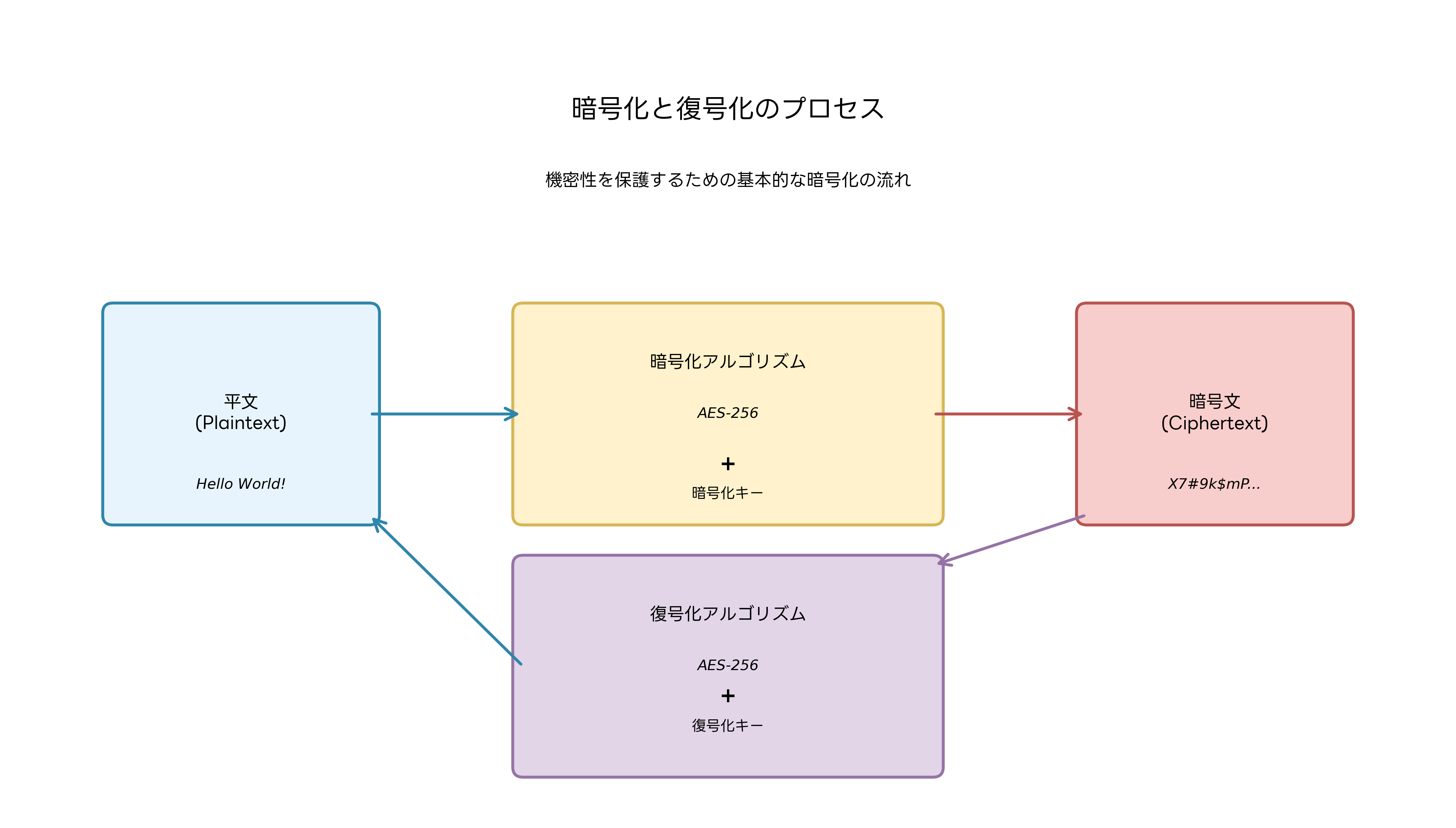

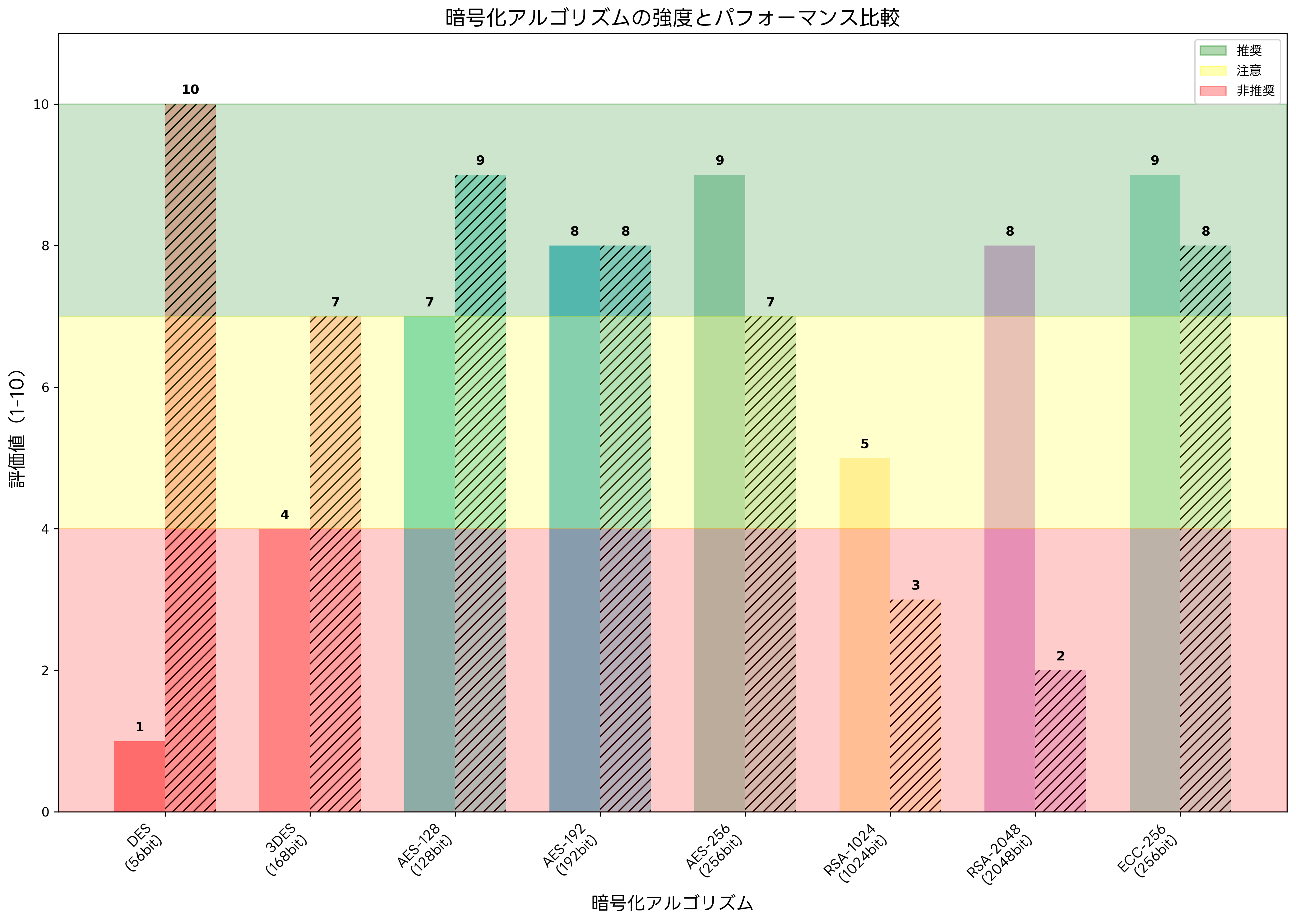

暗号化方式は、キーの使い方によって大きく二つに分類されます。共通鍵暗号(対称鍵暗号)と公開鍵暗号(非対称鍵暗号)です。それぞれに特徴と適用場面があり、実際のシステムでは両者を組み合わせたハイブリッド方式が多く採用されています。

共通鍵暗号では、暗号化と復号化に同じキーを使用します。代表的なアルゴリズムにはAES、DES、3DESがあります。この方式の利点は処理速度が高速であることですが、通信相手とキーを安全に共有する必要があるという課題があります。大容量データの暗号化には、高速処理対応の共通鍵暗号化ハードウェアが効果的です。

公開鍵暗号では、暗号化用の公開鍵と復号化用の秘密鍵という異なるキーのペアを使用します。RSA、ECC(楕円曲線暗号)、ElGamalなどのアルゴリズムが知られています。公開鍵は名前の通り公開しても安全であり、キー配送問題を解決できますが、共通鍵暗号と比較して処理速度が遅いという特徴があります。

実際のシステムでは、ハイブリッド暗号システムが広く採用されています。公開鍵暗号を使って共通鍵を安全に交換し、実際のデータ暗号化には高速な共通鍵暗号を使用する方式です。HTTPS通信やVPN接続では、このハイブリッド方式が標準的に利用されています。VPN対応ルーターを選択する際も、対応する暗号化方式を確認することが重要です。

暗号化アルゴリズムの種類と特徴

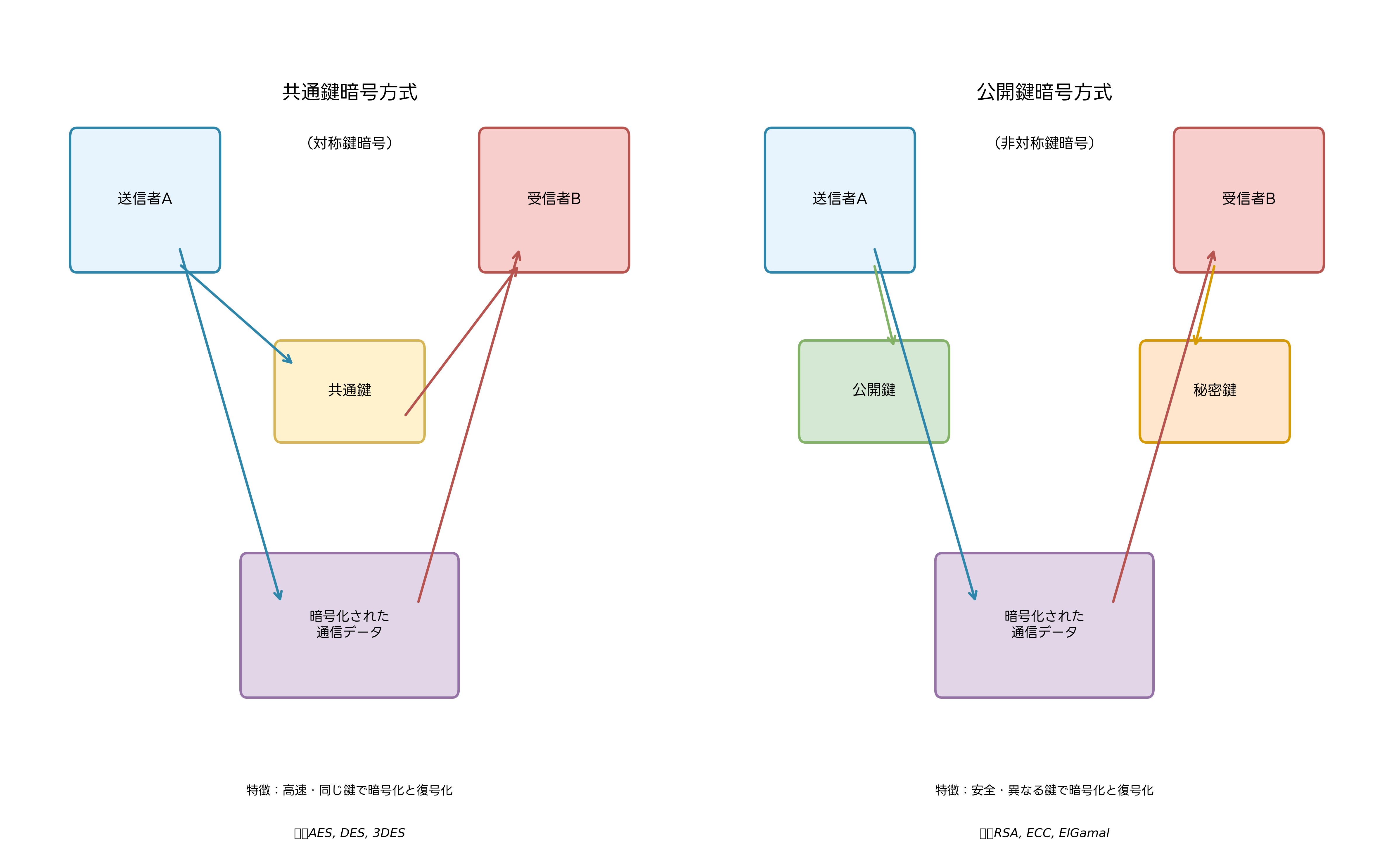

現在使用されている主要な暗号化アルゴリズムには、それぞれ異なる特徴と適用場面があります。セキュリティレベル、処理速度、実装の容易さなどの観点から適切なアルゴリズムを選択することが重要です。

AES(Advanced Encryption Standard)は、現在最も広く使用されている共通鍵暗号アルゴリズムです。128ビット、192ビット、256ビットのキー長に対応し、政府機関でも採用されている高いセキュリティレベルを持っています。AESは処理速度と安全性のバランスが優れており、AES対応のUSBメモリやハードディスク暗号化ソフトなど、様々な製品で実装されています。

DES(Data Encryption Standard)は古い暗号化標準で、56ビットのキー長しか持たないため、現在では安全性が不十分とされています。3DES(Triple DES)はDESを3回適用することで安全性を向上させましたが、処理速度が遅く、現在では段階的にAESへの移行が進んでいます。レガシーシステムでは依然として3DESが使用される場合もあり、暗号化方式変更対応ツールによる段階的な移行が推奨されます。

公開鍵暗号のRSAは、大きな合成数の素因数分解の困難性に基づいています。1024ビット、2048ビット、4096ビットなどのキー長があり、現在は2048ビット以上が推奨されています。RSAはデジタル署名にも使用され、デジタル署名対応のスマートカードやPKI対応の認証システムで広く採用されています。

楕円曲線暗号(ECC)は、RSAよりも短いキー長で同等のセキュリティレベルを実現できる特徴があります。256ビットのECCは3072ビットのRSAと同等の安全性を持ちながら、処理速度と消費電力の面で優れています。モバイルデバイスやIoTデバイスでの利用が増えており、IoT向けセキュリティチップにも実装されています。

ハッシュ関数とデジタル署名

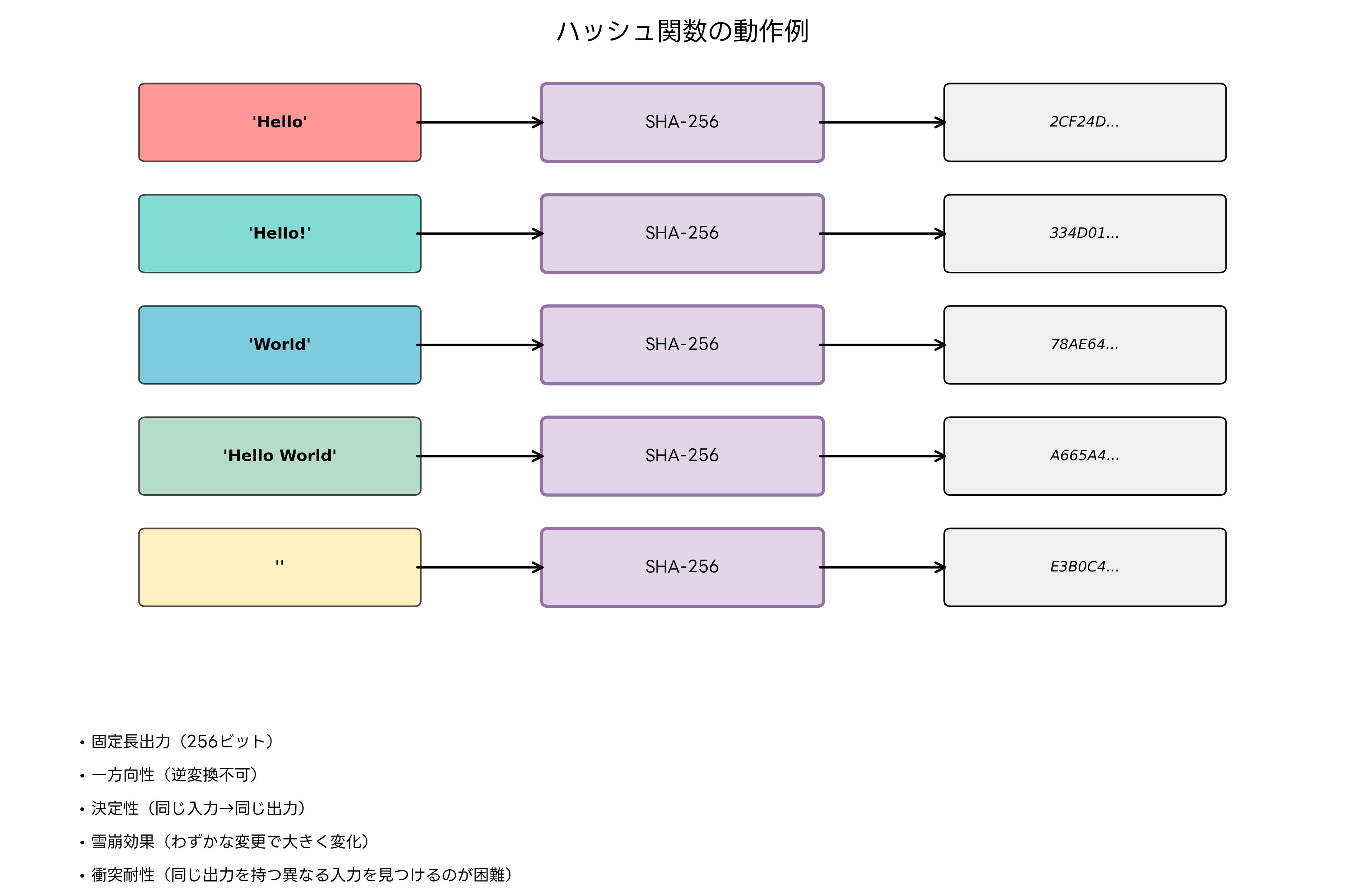

ハッシュ関数は、任意の長さの入力データから固定長のハッシュ値を生成する一方向関数です。同じ入力に対しては常に同じハッシュ値を出力し、入力がわずかに変わるだけでハッシュ値が大きく変化する雪崩効果を持っています。この特性により、データの完全性検証やデジタル署名の実装に広く利用されています。

現在広く使用されているハッシュ関数には、SHA-256、SHA-512、SHA-3があります。MD5やSHA-1は衝突攻撃の脆弱性が発見されており、現在では使用が推奨されていません。セキュリティを重視するシステムでは、SHA-256対応の暗号化ライブラリやハッシュ値検証ツールを活用して、データの完全性を確保しています。

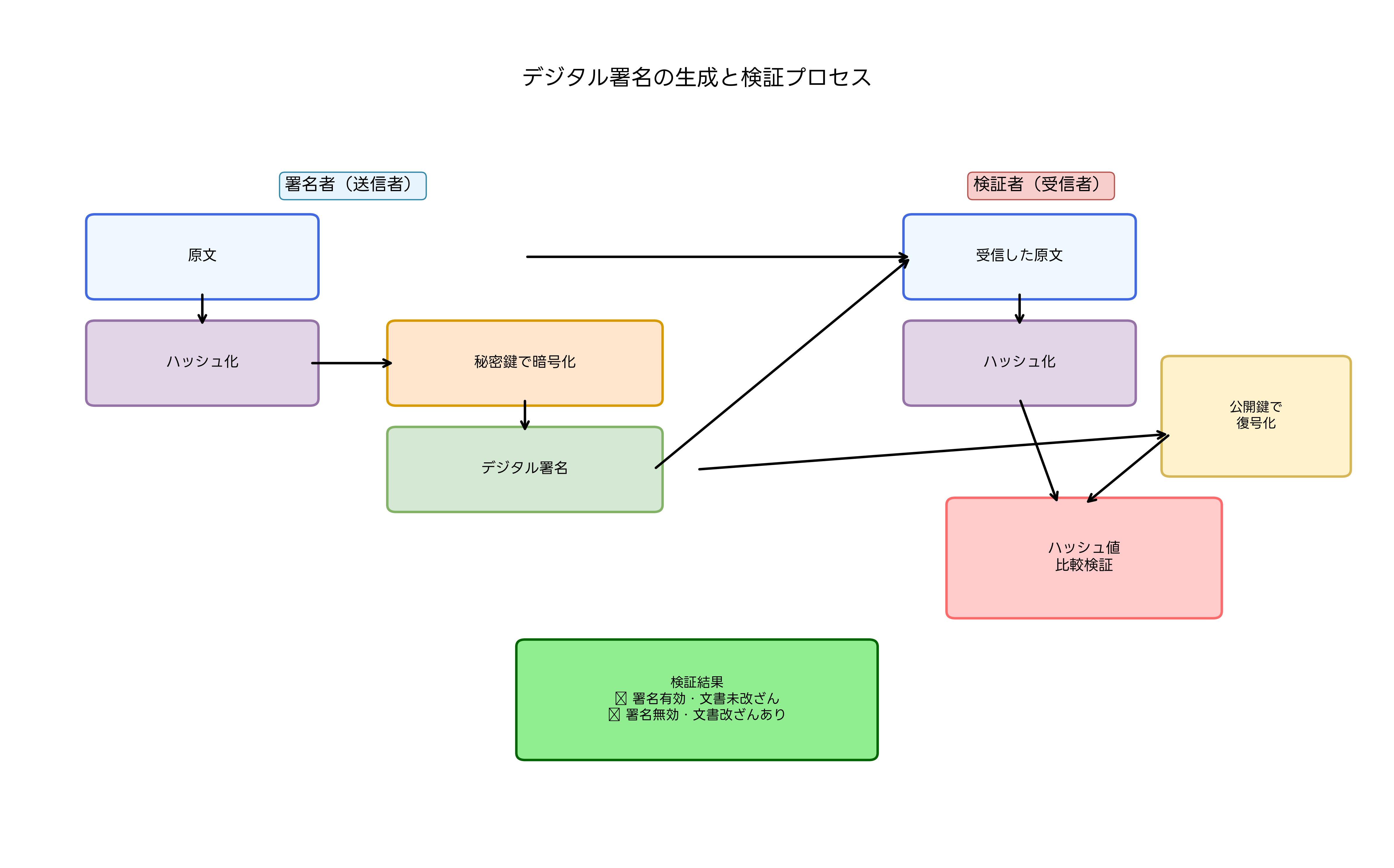

デジタル署名は、ハッシュ関数と公開鍵暗号を組み合わせた技術で、送信者の認証と文書の完全性を同時に保証します。署名者は文書のハッシュ値を秘密鍵で暗号化してデジタル署名を生成し、受信者は公開鍵を使って署名を検証します。この仕組みにより、文書が改ざんされていないことと、署名者が本人であることを確認できます。

電子契約や電子政府システムでは、法的に有効なデジタル署名が必要です。日本では電子署名法に基づく認定認証業務が行われており、認定電子署名サービスやタイムスタンプサービスを利用することで、法的効力を持つ電子文書を作成できます。

企業では、重要な契約書や財務書類に対して、エンタープライズ向けデジタル署名ソリューションを導入し、文書管理の効率化とセキュリティ向上を図っています。また、ソフトウェアの配布においても、コード署名証明書を使用してソフトウェアの真正性を保証することが一般的になっています。

暗号化技術の実際の応用

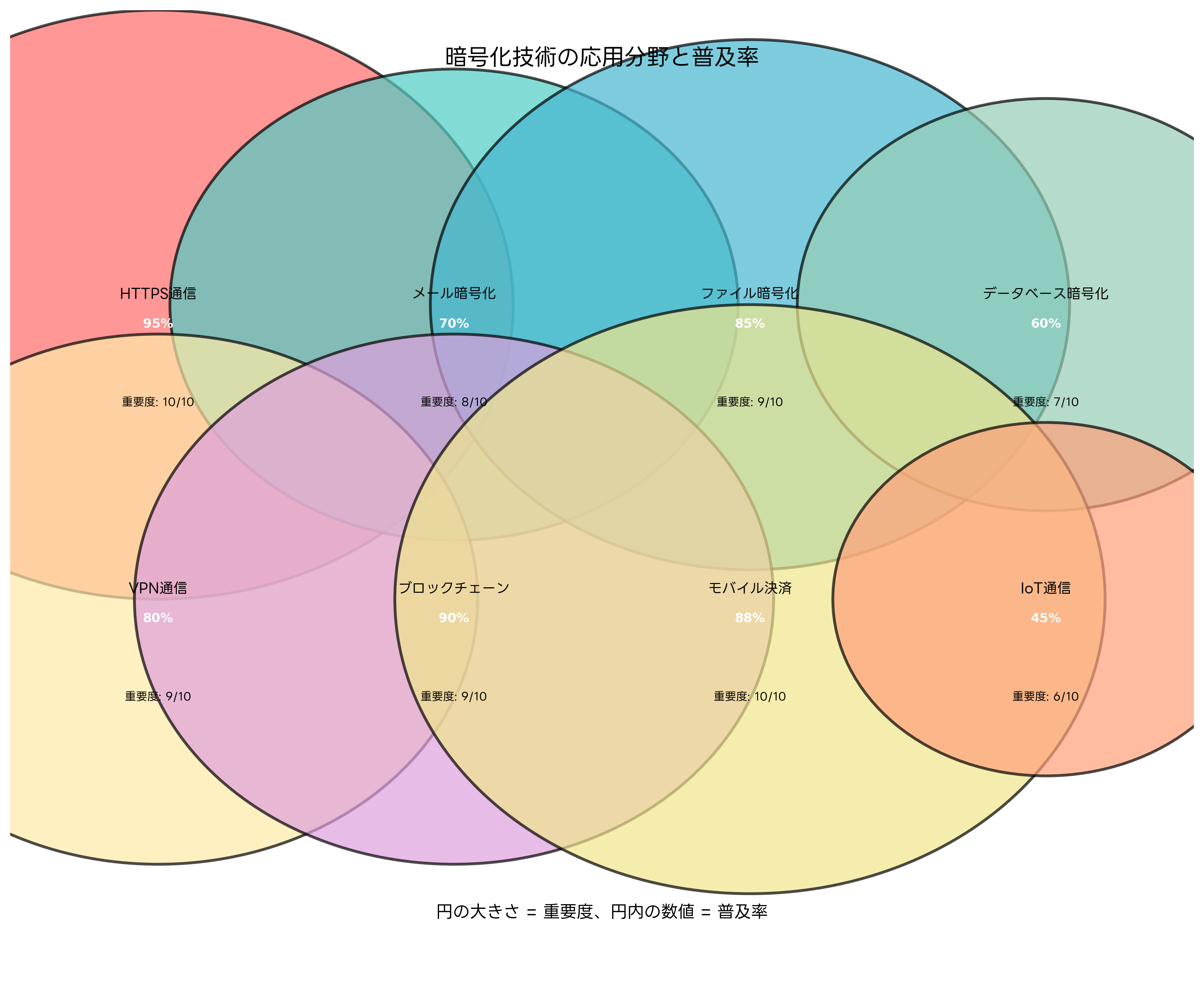

暗号化技術は、現代のデジタル社会のあらゆる場面で活用されています。インターネット通信、電子商取引、モバイル通信、クラウドサービスなど、多様な分野で情報の機密性と完全性を保護しています。

HTTPS通信は、Webブラウザとサーバー間の通信を暗号化するプロトコルです。TLS(Transport Layer Security)により、通信内容の機密性、完全性、認証を提供します。現在、ほとんどのWebサイトでHTTPS化が進んでおり、SSL証明書管理ツールやLet’s Encrypt対応サーバーを活用して、安全なWebサービスを提供しています。

電子メールの暗号化には、S/MIMEやPGP(Pretty Good Privacy)が使用されます。これらの技術により、メールの内容を第三者から保護し、送信者の認証を行うことができます。企業では、メール暗号化ゲートウェイやエンドツーエンド暗号化メールサービスを導入して、機密情報の漏洩を防いでいます。

ファイルやデータベースの暗号化は、保存データの保護において重要な役割を果たします。透過的データ暗号化(TDE)により、データベースの物理ファイルを暗号化し、不正なアクセスからデータを保護できます。データベース暗号化ソリューションやファイル暗号化ソフトウェアを活用することで、包括的なデータ保護が実現できます。

暗号化の実装における課題と対策

暗号化技術を実際のシステムに実装する際には、様々な課題に直面します。性能面での影響、キー管理の複雑性、法的規制への対応、量子コンピュータの脅威など、多角的な検討が必要です。

暗号化処理は計算集約的であり、システムの性能に影響を与える可能性があります。特に大容量データの暗号化や、リアルタイム通信での暗号化処理では、ハードウェアアクセラレーションの活用が重要です。暗号化専用チップやハードウェアセキュリティモジュール(HSM)を導入することで、高性能な暗号化処理を実現できます。

キー管理は暗号化システムにおける最も重要かつ複雑な要素の一つです。キーの生成、配布、保管、更新、廃棄のライフサイクル全体を適切に管理する必要があります。暗号鍵管理システム(KMS)やキー管理ソフトウェアを活用することで、組織全体での統一的なキー管理が可能になります。

法的規制への対応も重要な課題です。各国の暗号化規制、データ保護法、輸出管理法などを遵守する必要があります。日本では、個人情報保護法やマイナンバー法において暗号化が求められる場面があり、法令遵守支援ツールやコンプライアンス管理ソフトを活用して適切な対応を行っています。

量子コンピュータと耐量子暗号

量子コンピュータの実用化により、現在の公開鍵暗号の多くが解読される可能性があります。ショア(Shor)のアルゴリズムにより、RSAや楕円曲線暗号の安全性が脅かされるため、量子コンピュータに対して安全な耐量子暗号の研究開発が進められています。

米国国立標準技術研究所(NIST)では、耐量子暗号の標準化作業が進行中であり、格子暗号、符号ベース暗号、多変数暗号、ハッシュベース暗号などの候補アルゴリズムが評価されています。量子セーフ暗号化ソリューションの開発も始まっており、将来的な移行に備えた準備が重要です。

現在のシステムでは、暗号化方式の柔軟性(暗号アジリティ)を確保することが推奨されています。アルゴリズムの変更が容易なアーキテクチャを採用し、アルゴリズム更新対応ライブラリを活用することで、将来の暗号化方式の変更に対応できます。

応用情報技術者試験での暗号化

応用情報技術者試験では、暗号化に関する問題が午前問題、午後問題ともに頻繁に出題されています。基本概念から実装技術まで幅広い知識が求められ、セキュリティ分野の中でも特に重要なトピックとなっています。

午前問題では、暗号化アルゴリズムの特徴、キー長と安全性の関係、ハッシュ関数の性質、デジタル署名の仕組みなどが問われます。例えば、「AES-256の特徴を説明せよ」といった問題や、「RSAとECCのキー長の関係について述べよ」といった比較問題が出題されます。

午後問題では、より実践的な場面での暗号化技術の応用が評価されます。Webシステムのセキュリティ設計、PKI(公開鍵基盤)の構築、暗号化製品の選定などの文脈で、適切な暗号化方式の選択と実装方法を問う問題が出題されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験のセキュリティ分野専門書や暗号化技術解説書を活用して、理論と実践の両面から学習することが効果的です。また、過去問題集を通じて出題パターンを理解し、実際の問題に慣れることも重要です。

暗号化技術の最新動向

暗号化技術は常に進歩を続けており、新しい脅威や技術的要求に対応するための研究開発が活発に行われています。準同型暗号、秘密分散、ゼロ知識証明など、次世代の暗号技術が実用化に向けて開発されています。

準同型暗号は、暗号化されたデータに対して直接計算を行える技術です。クラウドコンピューティングにおいて、データを復号化することなく処理できるため、プライバシー保護と計算効率の両立が可能になります。準同型暗号対応のクラウドサービスの実用化により、機密データの安全な処理が実現されています。

秘密分散技術は、秘密情報を複数の断片に分割し、一定数の断片を集めなければ復元できない仕組みです。キー管理の分散化や、単一障害点の排除に効果的であり、分散鍵管理システムとして実装されています。

ブロックチェーン技術では、ハッシュ関数とデジタル署名を組み合わせて、改ざん耐性のある分散台帳を実現しています。暗号通貨だけでなく、サプライチェーン管理、医療記録管理、デジタルアイデンティティ管理など、様々な分野で応用されています。ブロックチェーン開発プラットフォームを活用することで、暗号化技術を活用した革新的なサービスの開発が可能です。

組織における暗号化戦略

効果的な暗号化戦略を策定するためには、組織のリスク評価、法的要件、技術的制約、コストなどを総合的に考慮する必要があります。データの分類に基づいた適切な暗号化レベルの決定、暗号化製品の選定、運用体制の構築が重要な要素となります。

データ分類では、機密度に応じて暗号化要件を定義します。機密情報にはAES-256などの強固な暗号化を適用し、一般情報には適切なレベルの暗号化を選択します。データ分類管理ツールを活用することで、組織全体での統一的なデータ保護が実現できます。

暗号化製品の選定では、セキュリティレベル、性能、互換性、サポート体制などを評価します。暗号化製品比較ツールやセキュリティ製品評価サービスを利用して、客観的な評価を行うことが推奨されます。

暗号化の運用では、キー管理、システム監視、インシデント対応の体制構築が必要です。暗号化運用支援サービスやセキュリティ監視ツールを活用することで、効率的で安全な暗号化システムの運用が可能になります。

まとめ

暗号化技術は、デジタル社会における情報保護の基盤技術として、今後もその重要性は増し続けるでしょう。共通鍵暗号と公開鍵暗号の特徴を理解し、適切なアルゴリズムとキー長を選択することで、効果的な情報保護が実現できます。ハッシュ関数とデジタル署名により、データの完全性と認証を確保し、信頼できる情報システムを構築することが可能です。

応用情報技術者試験においても、暗号化は頻出の重要分野であり、基本概念から実装技術まで幅広い知識が求められます。理論的な理解と実践的な応用能力を身につけることで、現代の情報システムに求められるセキュリティ要件を満たすシステムの設計と実装が可能になります。

量子コンピュータの実用化や新しい暗号技術の登場により、暗号化の世界は常に進歩を続けています。最新の技術動向を把握し、適切な暗号化戦略を策定することで、組織の貴重な情報資産を守り、安全で信頼性の高いサービスを提供することができます。継続的な学習と実践により、変化する脅威環境に対応できる暗号化技術の専門知識を身につけることが、情報システム専門家にとって不可欠です。