アンテナは、電気信号を電磁波に変換したり、電磁波を電気信号に変換したりする重要な装置です。現代社会において、携帯電話、Wi-Fi、テレビ、ラジオ、GPS、レーダーなど、様々な無線通信システムに欠かせない存在となっています。応用情報技術者試験においても、ネットワーク技術や無線通信の分野で頻出する重要なトピックであり、その動作原理や特性を理解することは極めて重要です。

アンテナの基本的な役割は、送信時には高周波電流を電磁波として空間に放射し、受信時には空間の電磁波を高周波電流として受信することです。この過程において、アンテナの設計や特性が通信品質に大きな影響を与えるため、用途に応じた適切なアンテナの選択と設計が重要になります。

アンテナの基本動作原理

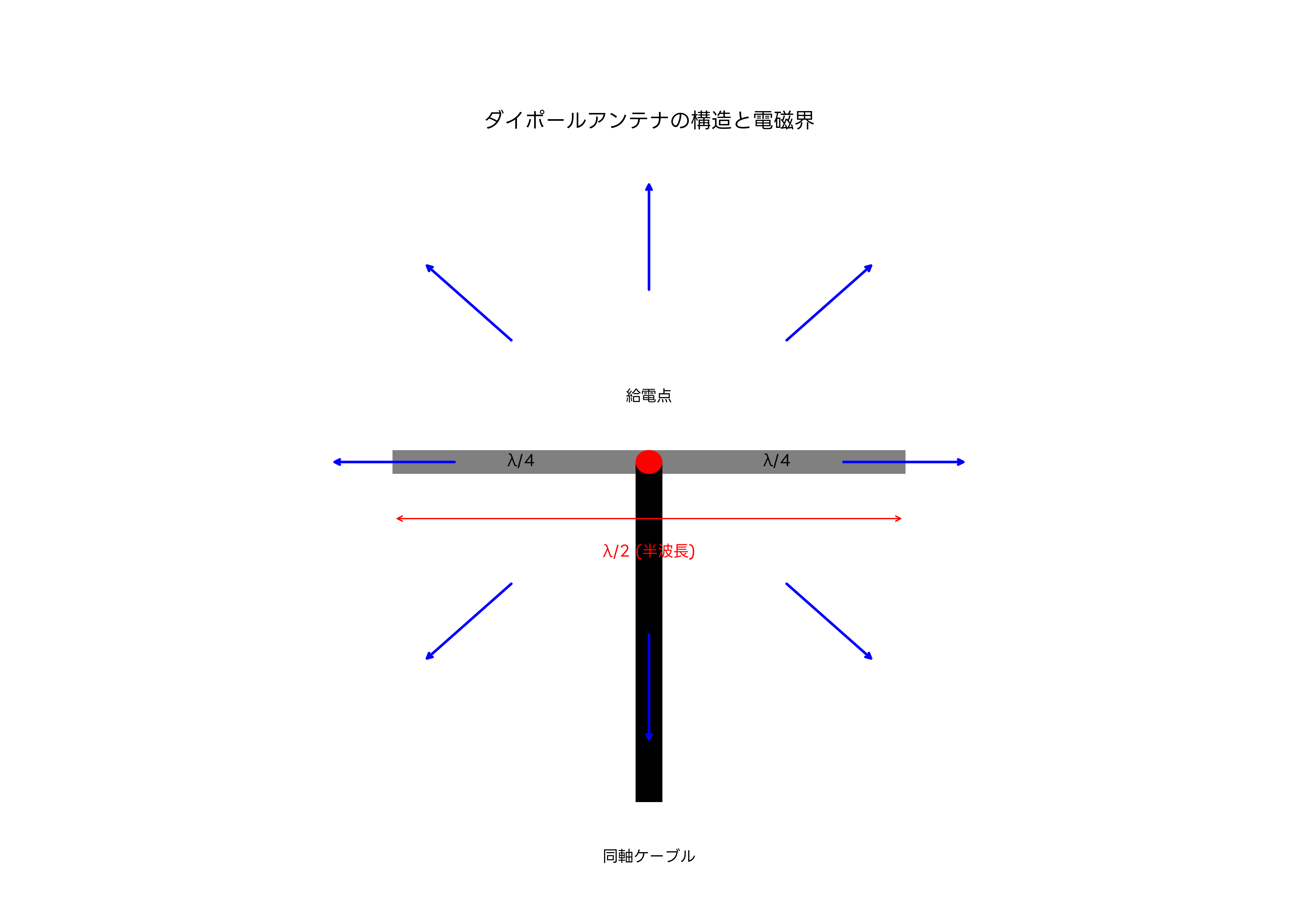

アンテナの動作原理は、マクスウェルの電磁方程式に基づいています。導体に交流電流が流れると、その周りに時間的に変化する電磁界が生成されます。この電磁界が空間に伝播することで電磁波となり、遠方の受信アンテナで電気信号として検出されます。

送信アンテナでは、送信機からの高周波電力がアンテナ素子に供給され、アンテナ素子上の電流分布により電磁界が形成されます。この電磁界は近電磁界と遠電磁界に分けられ、遠電磁界が実際の通信に利用される電磁波となります。アンテナの効率的な動作のためには、アンテナ長と電磁波の波長との関係が重要で、一般的にアンテナ長が波長の整数倍または半波長の奇数倍となるように設計されます。

受信アンテナでは、空間を伝播してきた電磁波がアンテナ素子に誘起電流を発生させ、この電流が受信機に伝送されて信号として処理されます。送信と受信は相反の関係にあり、良い送信アンテナは良い受信アンテナでもあります。この相反定理により、アンテナの設計においては送信特性と受信特性を同等に扱うことができます。

アンテナの動作において重要な概念の一つがインピーダンス整合です。送信機やケーブルの特性インピーダンスとアンテナのインピーダンスが整合していない場合、反射が生じて電力の損失や定在波の発生につながります。このため、高品質なアンテナアナライザーを使用してインピーダンス特性を測定し、必要に応じて整合回路を設計することが重要です。

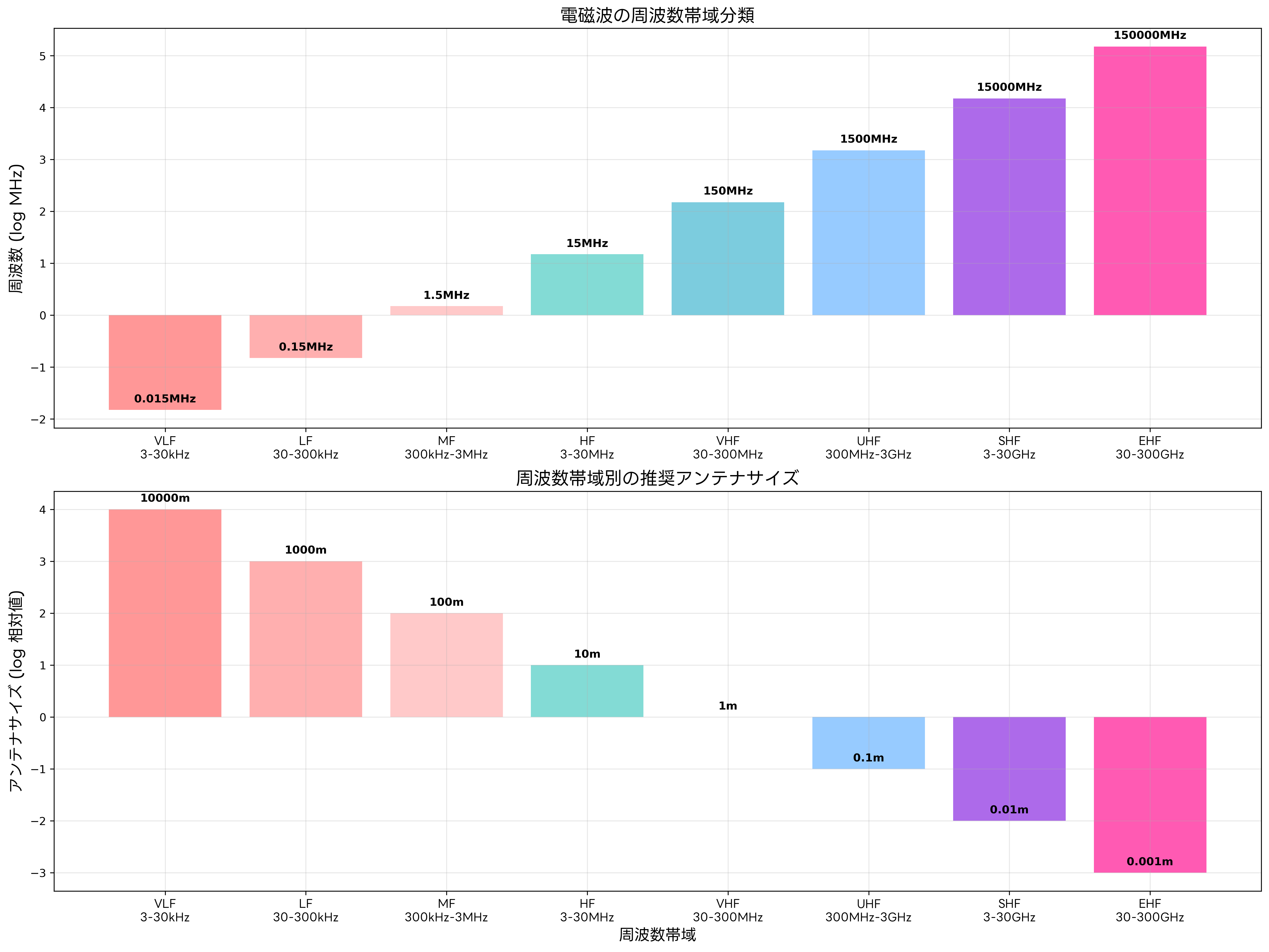

電磁波の周波数帯域とアンテナ設計

電磁波は周波数によって異なる特性を持ち、それに応じてアンテナの設計も大きく変わります。低い周波数では波長が長くなるため、アンテナサイズが大きくなる傾向があります。逆に、高い周波数では波長が短くなり、小型のアンテナでも効率的な動作が可能になります。

VLF(Very Low Frequency, 3-30kHz)帯では、波長が10-100kmと非常に長いため、実用的なサイズのアンテナでは効率が低くなります。このため、海底ケーブル通信や潜水艦通信など、特殊な用途に限定されています。アンテナ設計では、大型の接地アンテナシステムや、導電性の良い地面を利用したアースアンテナが使用されます。

LF(Low Frequency, 30-300kHz)帯は、中波放送や船舶通信に使用されます。波長が1-10kmと長いため、アンテナには高効率の巻線型コイルアンテナや、複数のエレメントを組み合わせた配列アンテナが使用されることが多くあります。

MF(Medium Frequency, 300kHz-3MHz)帯では、AM放送が代表的な用途です。波長が100m-1kmであり、実用的なサイズのアンテナ設計が可能になります。放送局では高性能な垂直アンテナや指向性アンテナが使用され、受信側では携帯用ループアンテナなどが利用されます。

HF(High Frequency, 3-30MHz)帯は、短波通信やアマチュア無線に広く使用されています。電離層反射を利用した遠距離通信が可能で、アンテナ設計では八木アンテナやダイポールアンテナが多用されます。波長が10-100mのため、適度なサイズで高い効率を実現できます。

VHF(Very High Frequency, 30-300MHz)帯では、FM放送、テレビ放送、航空無線などが使用されています。波長が1-10mであり、家庭用のテレビアンテナやカーラジオのアンテナなど、日常生活に身近なアンテナが多く存在します。この帯域では高利得の八木アンテナが効果的で、多くの家庭で使用されています。

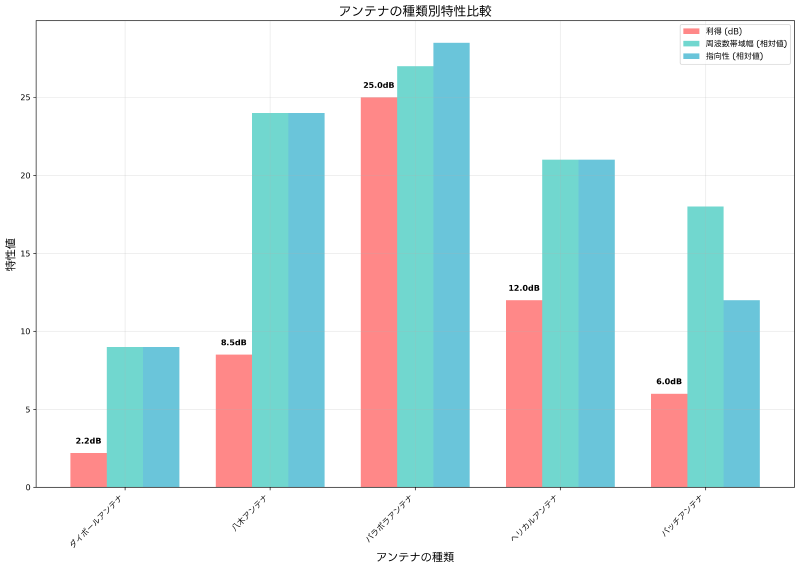

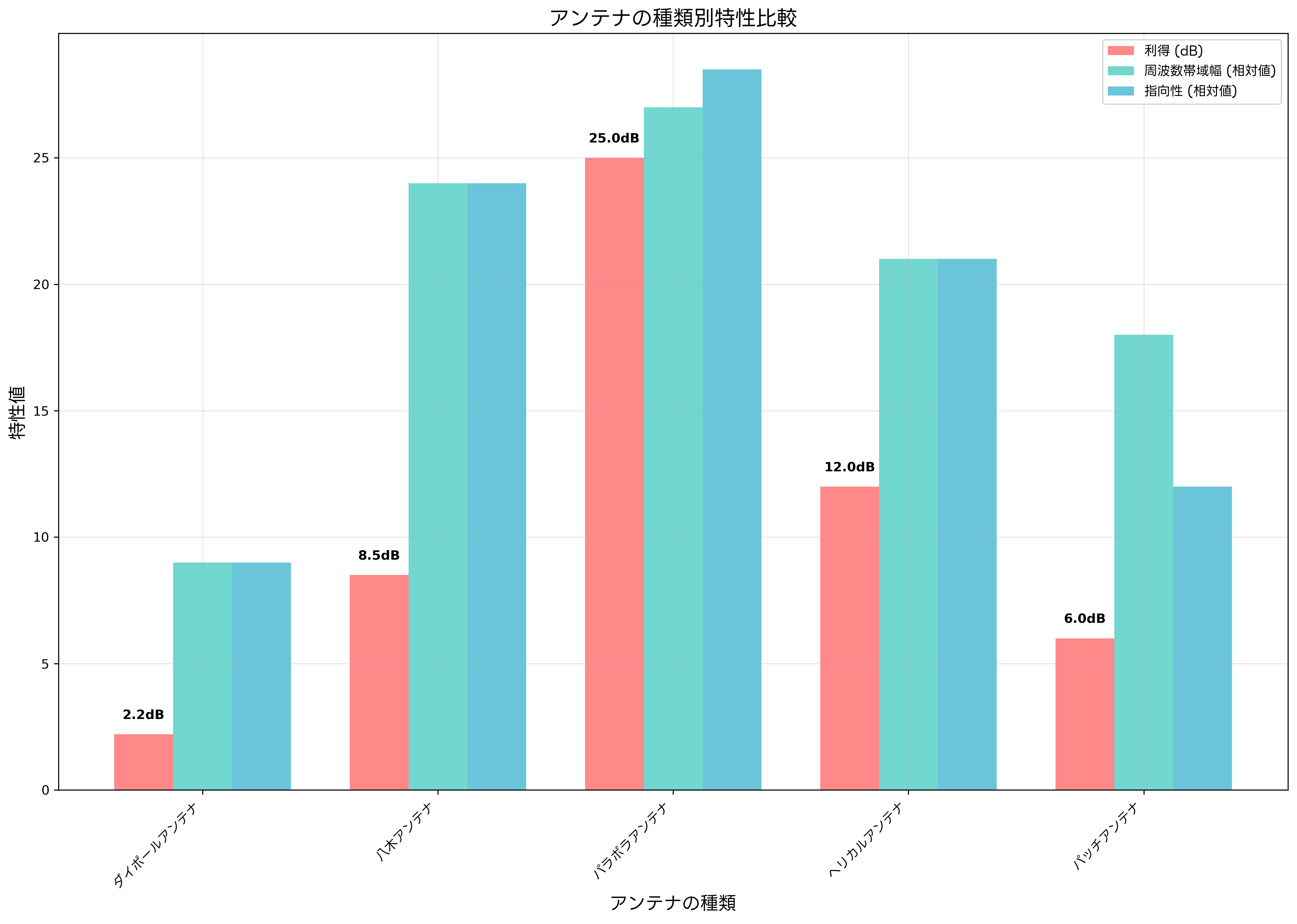

アンテナの種類と特性

アンテナには多様な種類があり、それぞれ異なる特性と用途を持っています。基本的なアンテナの種類とその特性を理解することは、適切なアンテナ選択のために重要です。

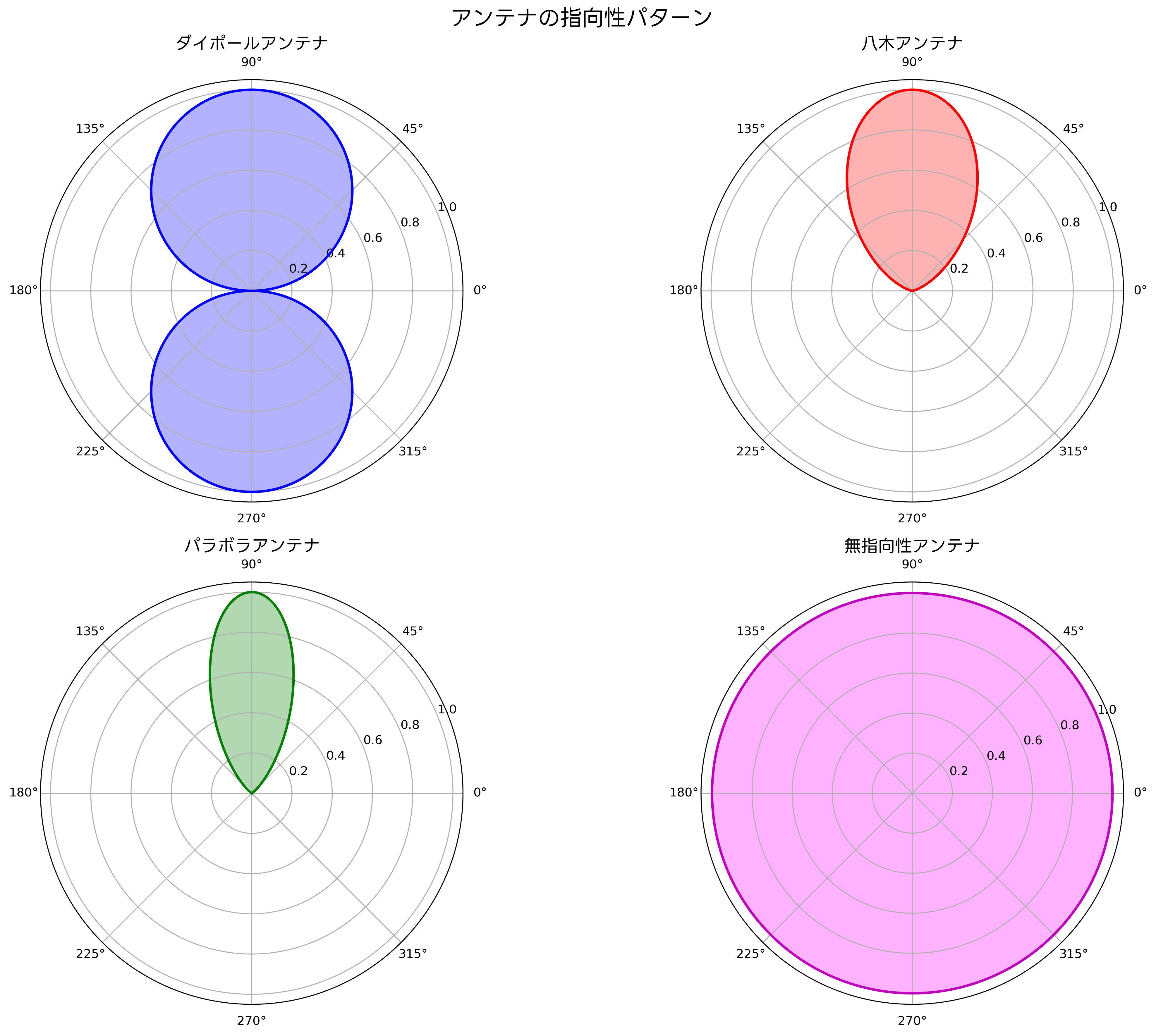

ダイポールアンテナは最も基本的なアンテナの一つで、半波長の長さを持つ直線状の導体で構成されます。構造がシンプルで理論解析が容易なため、他のアンテナの性能評価の基準としても使用されます。ダイポールアンテナの利得は約2.15dBiで、指向性パターンは8の字型を示します。高品質なダイポールアンテナキットは、アマチュア無線や実験用途に広く使用されています。

八木アンテナは、ダイポールアンテナに反射器と導波器を組み合わせた指向性アンテナです。高い利得と鋭い指向性を持ち、テレビ受信用アンテナとして広く普及しています。エレメント数を増やすことで利得を向上させることができ、10-20dBの高利得が可能です。プロ仕様の八木アンテナは、長距離通信や弱電界地域での受信に威力を発揮します。

パラボラアンテナは、パラボラ反射鏡と一次放射器で構成される高利得アンテナです。衛星通信、電波天文学、レーダーなどで使用され、20-40dBの非常に高い利得を实現できます。開口径が大きくなるほど利得が向上し、ビーム幅が狭くなります。家庭用の衛星放送受信アンテナから、大型の通信用パラボラアンテナまで、様々なサイズが利用されています。

ヘリカルアンテナは、螺旋状に巻かれた導体で構成されるアンテナで、円偏波の送受信が可能です。軸比モードでは円偏波特性を示し、衛星通信やGPSなどで使用されます。法線モードでは直線偏波特性を示し、広帯域特性を持ちます。GPS受信用ヘリカルアンテナは、移動体通信において重要な役割を果たしています。

パッチアンテナは、平面基板上に導体パッチを配置したマイクロストリップアンテナです。薄型軽量で大量生産に適しており、携帯電話、Wi-Fi機器などで広く使用されています。設計の自由度が高く、配列化により高利得や多機能化が可能です。高性能なパッチアンテナアレイは、5G基地局などの先端通信システムで活用されています。

アンテナの重要パラメータ

アンテナの性能を評価するためには、いくつかの重要なパラメータを理解する必要があります。これらのパラメータは、アンテナの選択や設計において重要な指標となります。

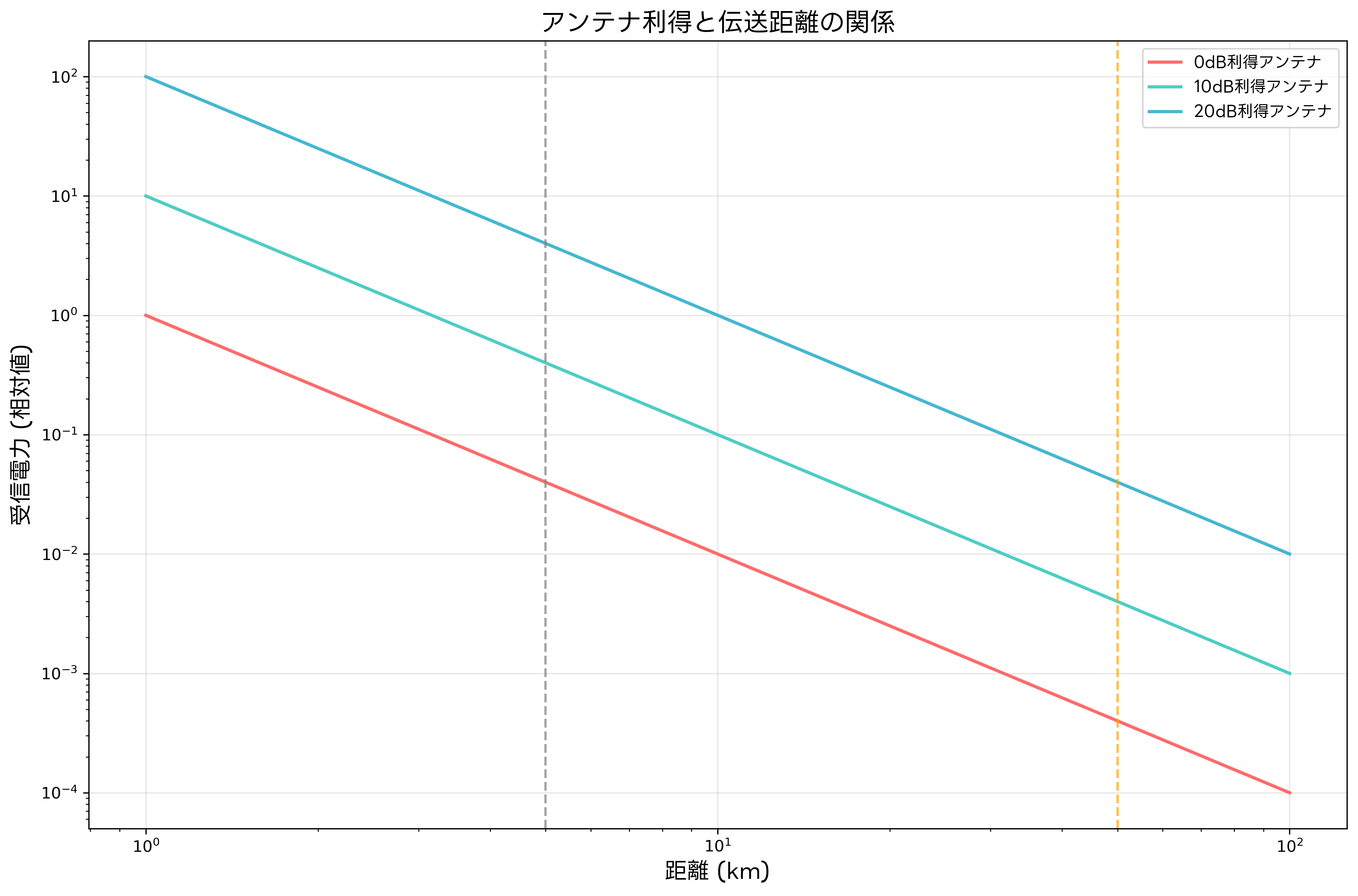

利得(Gain)は、アンテナの電力放射効率を示す重要なパラメータです。等方性アンテナ(理想的に全方向に均等に電力を放射するアンテナ)を基準として、デシベル単位(dBi)で表現されます。利得が高いほど、特定の方向により多くの電力を集中して放射できます。実際の測定では、精密なアンテナ測定システムを使用して、電波無響室などの環境で正確な測定が行われます。

指向性(Directivity)は、アンテナが特定の方向に電力を集中させる能力を示します。指向性パターンは、3次元的な放射パターンを平面で切った断面図として表現されます。メインローブは最大放射方向を示し、サイドローブやバックローブは不要な方向への放射を示します。通信品質の向上のためには、サイドローブレベルを抑制することが重要です。

ビーム幅(Beamwidth)は、メインローブの広がりを角度で表したもので、通常は最大値から3dB下がった点間の角度で定義されます。ビーム幅が狭いほど指向性が鋭く、遠距離通信に適していますが、アンテナの方向調整がより精密に必要になります。高精度なアンテナローテーターは、狭ビームアンテナの方向制御に不可欠です。

アンテナの効率(Efficiency)は、アンテナに供給された電力のうち、実際に電磁波として放射される電力の割合を示します。導体損失、誘電体損失、不整合損失などにより効率は低下します。高効率のアンテナ設計では、低損失な誘電体材料の使用や、導体表面の平滑化などが重要です。

偏波(Polarization)は、電磁波の電界ベクトルの振動方向を示します。直線偏波、円偏波、楕円偏波があり、送信アンテナと受信アンテナの偏波が一致していないと偏波損失が発生します。衛星通信では、降雨による偏波面の回転を補償するため、偏波制御装置が使用されることがあります。

周波数特性と帯域幅

アンテナの周波数特性は、通信システムの性能に直接影響する重要な要素です。アンテナの共振周波数付近では効率的な動作が可能ですが、周波数が離れるにつれて特性が劣化します。

アンテナの帯域幅は、良好な特性を維持できる周波数範囲を示します。狭帯域アンテナは特定の周波数で最適化されており、高い効率と利得を実現できますが、使用できる周波数範囲が限定されます。一方、広帯域アンテナは幅広い周波数範囲で使用できますが、特定の周波数での最適化は困難です。

現代の通信システムでは、複数の周波数帯を同時に使用することが多く、マルチバンド対応アンテナの需要が高まっています。これらのアンテナは、異なる周波数帯で良好な特性を実現するため、複雑な設計と高度な技術が必要です。

VSWRは、アンテナと給電線の整合状態を示す重要なパラメータです。VSWR値が1に近いほど良好な整合状態を示し、反射損失が少なくなります。通常、VSWR 2以下が実用的とされ、1.5以下が理想的とされます。高精度なSWRメーターを使用して定期的な測定を行うことで、アンテナシステムの健全性を確認できます。

給電方式と整合回路

アンテナへの電力供給方式は、システムの性能に大きな影響を与えます。給電方式には、同軸ケーブル給電、平行線給電、導波管給電などがあり、周波数や用途に応じて適切な方式を選択する必要があります。

同軸ケーブル給電は最も一般的な方式で、外部電磁界の影響を受けにくく、バランスの取れた給電が可能です。高品質な同軸ケーブルの選択は、システム全体の性能向上に重要です。低損失ケーブルを使用することで、送信電力の有効活用と受信感度の向上が図れます。

整合回路は、アンテナのインピーダンスを給電線の特性インピーダンスに合わせるために使用されます。L型、π型、T型などの集中定数回路や、スタブチューナーなどの分布定数回路があります。自動アンテナチューナーは、周波数変更時の自動整合により、運用の効率化を図ることができます。

バランとアンバランの変換も重要な技術です。同軸ケーブル(アンバランス)とダイポールアンテナ(バランス)を接続する際には、バランが必要です。適切なバラン設計により、共通モード電流の抑制と放射パターンの改善が可能になります。高性能なバランは、プロ仕様のアンテナシステムで重要な役割を果たします。

アンテナアレイと位相制御

複数のアンテナ素子を組み合わせたアンテナアレイは、単一素子では実現できない高性能を可能にします。アレイアンテナでは、各素子への給電位相と振幅を制御することで、指向性パターンの制御や利得の向上が可能です。

位相制御により、ビームの方向を電気的に制御できるフェーズドアレイは、レーダーや衛星通信で広く使用されています。機械的な回転なしに高速なビーム走査が可能で、複数の目標を同時に追跡することもできます。先進的なフェーズドアレイシステムは、5G基地局や軍事レーダーで活用されています。

適応アレイ技術では、受信信号の状況に応じて自動的にビームパターンを最適化します。干渉信号の方向にヌルを形成し、希望信号の方向にビームを向けることで、信号対干渉比の改善が可能です。この技術は、スマートアンテナシステムとして実用化されています。

デジタルビームフォーミング技術では、各素子で受信した信号をデジタル処理により合成します。柔軟なビーム制御と高度な信号処理が可能で、MIMO技術との組み合わせにより、さらなる性能向上が期待されています。

測定技術と評価方法

アンテナの性能評価には、様々な測定技術が用いられます。正確な測定により、設計通りの性能が得られているかを確認し、必要に応じて調整を行います。

電波無響室での測定は、最も基本的で重要な評価方法です。外部からの電磁波の影響を排除した環境で、アンテナの放射パターン、利得、効率などを正確に測定できます。プロ仕様の電波無響室測定システムでは、高精度な測定が可能です。

屋外測定場での測定では、実際の使用環境に近い条件での評価が可能です。遠方界測定により、実用的な条件でのアンテナ性能を評価できます。地面反射の影響を考慮した測定技術や、高精度な測定用ホーンアンテナの使用により、信頼性の高い結果が得られます。

近傍界測定法では、アンテナ近傍の電磁界分布を測定し、数学的変換により遠方界特性を算出します。大型アンテナの測定や、屋内での高精度測定に適しています。近傍界測定装置は、研究開発や品質管理において重要な役割を果たしています。

コンピュータシミュレーションによる解析も、現代のアンテナ設計において不可欠です。有限要素法、モーメント法、FDTDなどの数値解析手法により、複雑な構造のアンテナでも高精度な特性予測が可能です。高性能な電磁界解析ソフトウェアを使用することで、設計期間の短縮と性能の最適化が実現できます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験では、アンテナに関する問題が情報通信技術やネットワーク技術の分野で出題されます。特に、無線通信システムの理解において、アンテナの基本特性や種類に関する知識が重要です。

午前問題では、アンテナの利得、指向性、偏波などの基本概念が問われることが多くあります。「ダイポールアンテナの利得はおよそ何dBiか」「八木アンテナの特徴として最も適切なものはどれか」といった問題が典型的です。また、周波数とアンテナサイズの関係や、無線通信システムにおけるアンテナの役割についても出題されます。

午後問題では、より実践的な場面でのアンテナ技術の応用が問われます。無線LANシステムの設計、携帯電話基地局の配置計画、衛星通信システムの構築などの文脈で、アンテナの選択や配置に関する判断力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験の通信技術分野の参考書でアンテナの基礎理論を学習し、無線通信技術の専門書で実践的な知識を深めることが効果的です。また、過去問題集を活用して、出題パターンを把握することも重要です。

最新技術動向と将来展望

アンテナ技術は、通信技術の進歩とともに継続的に発展しています。5G、6G通信システムの実現に向けて、新しいアンテナ技術の研究開発が活発に進められています。

ミリ波帯アンテナ技術は、5G通信の高速化を支える重要技術です。28GHz、39GHz帯での通信実現のため、小型で高利得のアンテナ技術が開発されています。ミリ波対応アンテナシステムは、超高速通信の実現に不可欠です。

メタマテリアルアンテナは、人工的に設計された構造により、従来のアンテナでは実現困難な特性を可能にします。負の屈折率材料やクローキング技術など、革新的な応用が期待されています。研究開発段階にあるメタマテリアルアンテナ技術は、将来の通信システムを大きく変える可能性があります。

AI技術の活用により、アンテナの自動設計や適応制御が可能になっています。機械学習アルゴリズムを用いて、複雑な環境条件下でも最適なアンテナ特性を実現する技術が開発されています。AI搭載アンテナシステムは、次世代通信システムの重要な要素となることが予想されます。

衛星コンステレーション技術の発展により、低軌道衛星を用いた高速通信サービスが実用化されています。これに対応するため、衛星追尾機能付きアンテナや高速ビーム切り替え技術の開発が進められています。

まとめ

アンテナは、現代社会の情報通信インフラを支える極めて重要な技術です。その基本原理から最新技術まで、幅広い知識と理解が求められます。応用情報技術者試験においても、ネットワーク技術や無線通信の理解において重要な位置を占めています。

アンテナ技術の発展は、通信速度の向上、通信品質の改善、システムの小型化など、様々な恩恵をもたらしています。5G、6G時代の到来とともに、さらなる技術革新が期待され、新しいアンテナ技術の習得は情報技術者にとって重要な課題となっています。

継続的な学習により、変化し続けるアンテナ技術に対応し、実践的な問題解決能力を身につけることが、現代の情報技術者に求められています。理論的な理解と実践的な応用能力の両面から、アンテナ技術の習得に取り組むことが重要です。