情報セキュリティの世界において、物理的セキュリティは最も基本的でありながら、最も重要な防御の第一線です。どれほど高度なサイバーセキュリティ対策を講じても、物理的なアクセスを許してしまえば、すべての防御が無意味になってしまいます。応用情報技術者試験においても、物理的セキュリティは情報セキュリティマネジメントの基礎として頻出の重要分野であり、実際のシステム運用においても欠かすことのできない知識です。

物理的セキュリティとは、情報システムや情報資産を物理的な脅威から保護するための対策の総称です。これには、不正侵入の防止、機器の盗難や破壊の防止、自然災害からの保護、環境制御など、幅広い要素が含まれます。現代の企業や組織では、情報システムの重要性が高まるにつれて、物理的セキュリティの重要性もますます認識されています。

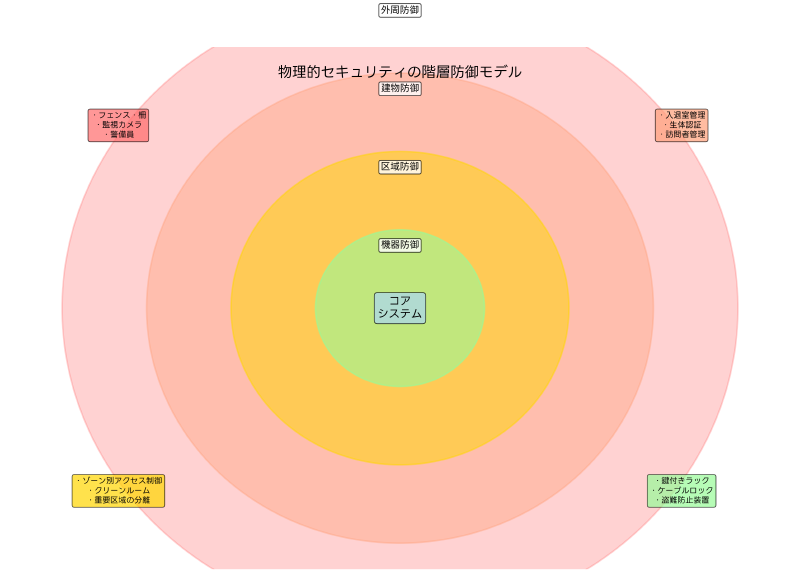

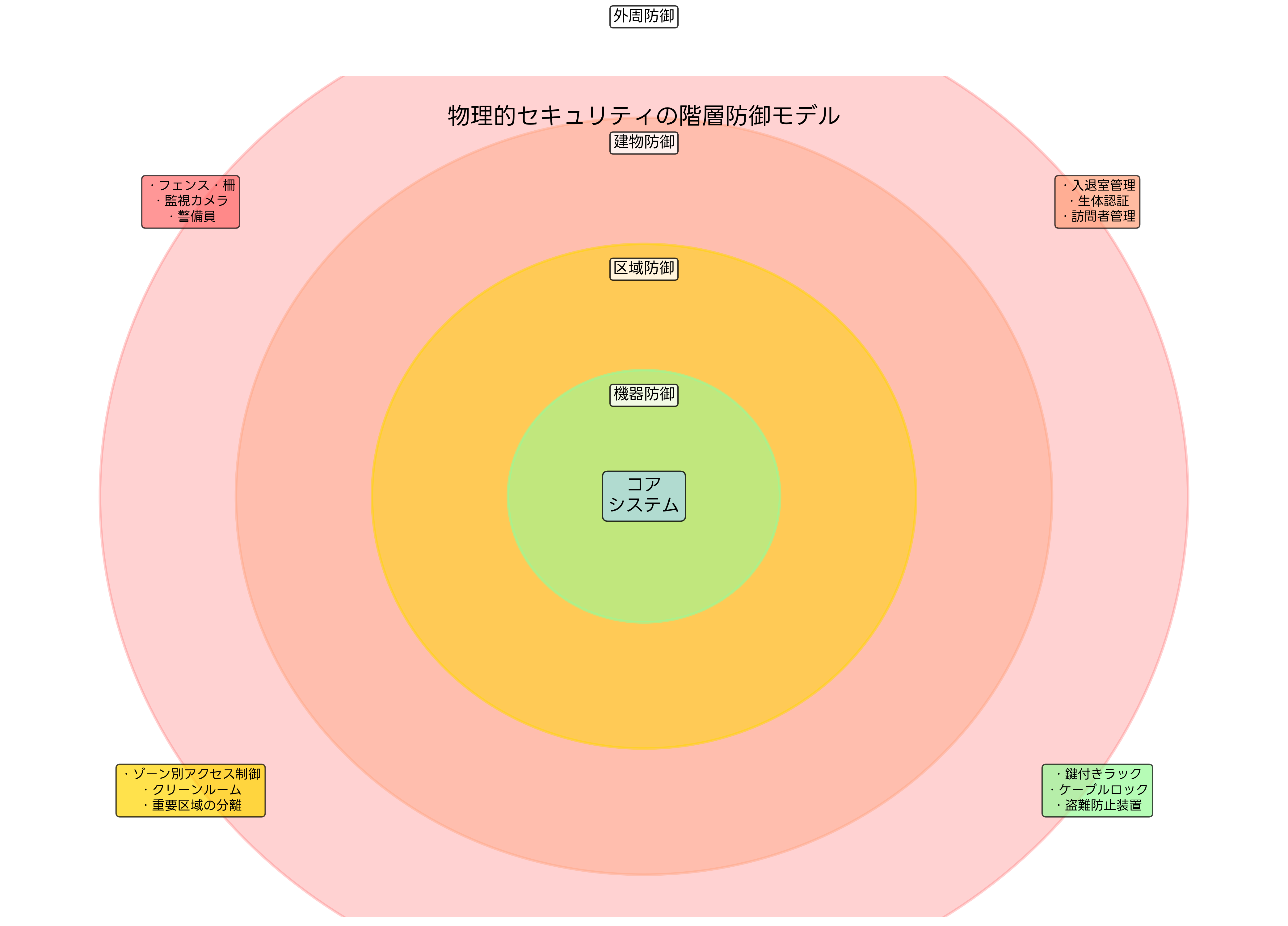

物理的セキュリティの基本概念と階層防御

物理的セキュリティの基本的な考え方は、階層防御(Defense in Depth)です。これは、複数の防御層を設けることで、一つの防御が突破されても、他の防御層が機能し続けるという考え方です。外周防御から始まり、建物防御、区域防御、機器防御まで、段階的に防御レベルを高めていきます。

外周防御では、敷地への不正侵入を防ぐため、フェンスや柵、警備員の配置、監視カメラシステムなどを設置します。現代の外周防御では、高性能な防犯カメラシステムや赤外線センサーを組み合わせて、24時間体制での監視を実現しています。

建物防御では、建物への入館を制御し、許可された人のみがアクセスできるようにします。これには、ICカード認証システムや生体認証装置などの入退館管理システムが重要な役割を果たします。また、受付での訪問者管理や、一時的なアクセス許可の発行なども含まれます。

区域防御では、建物内の重要な区域を さらに細かく分けて、必要最小限の人のみがアクセスできるようにします。データセンターやサーバールーム、研究開発室、経営会議室などは、特に厳重な区域防御が必要です。これらの区域には、高セキュリティドアロックやマンターップ(二重扉システム)を設置することが一般的です。

機器防御では、個々の機器やデータを直接保護します。サーバーラックの施錠、ケーブルロックによる機器の固定、盗難防止アラームの設置などが含まれます。また、機密文書については、耐火金庫での保管や、使用後の確実な廃棄も重要な要素です。

入退室管理システムの技術と運用

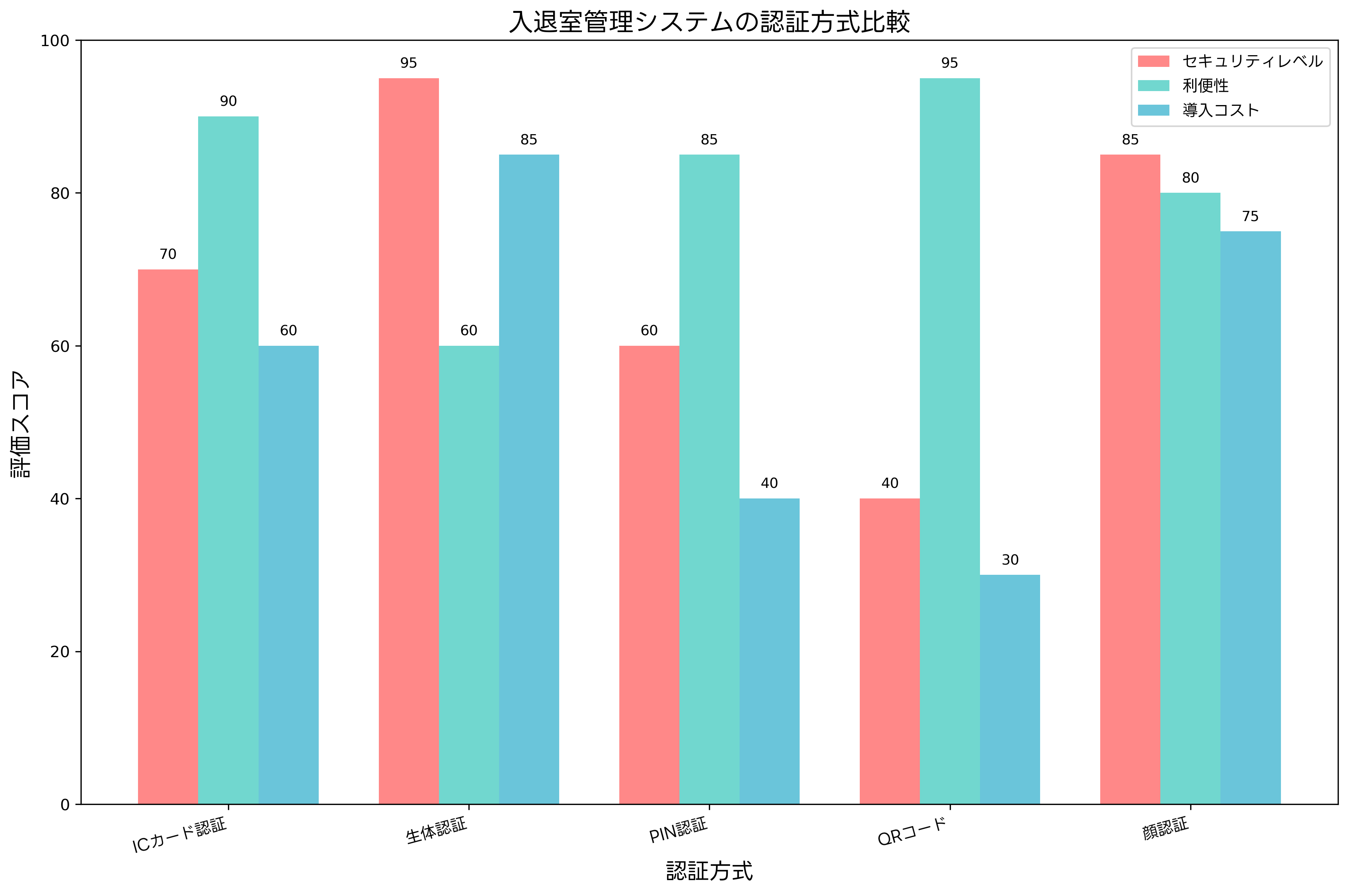

入退室管理システムは、物理的セキュリティの中核を成す重要な技術です。このシステムは、誰がいつどこにアクセスしたかを記録し、不正なアクセスを防ぐとともに、セキュリティインシデントが発生した際の調査にも活用されます。

現代の入退室管理システムでは、複数の認証方式を組み合わせることで、セキュリティレベルを向上させています。ICカード認証は最も一般的な方式で、利便性とセキュリティのバランスが良く、多くの企業で採用されています。カードの紛失や盗難に備えて、予備ICカード管理システムを導入し、迅速な無効化と再発行を可能にしています。

生体認証は最も高いセキュリティレベルを提供します。指紋認証、静脈認証、虹彩認証、顔認証など、様々な方式があり、それぞれに特徴があります。指紋認証は最も普及している方式で、企業向け指紋認証システムは比較的安価で導入できます。静脈認証は偽造が困難で、高セキュリティ静脈認証装置として金融機関や研究機関で広く使用されています。

PIN認証は数字コードによる認証で、他の認証方式と組み合わせて二要素認証を実現する際によく使用されます。暗証番号入力パッドは比較的安価で、メンテナンスも容易です。しかし、パスワードの漏洩や推測のリスクがあるため、単独での使用は推奨されません。

最新の技術として、顔認証システムが注目を集めています。AI技術の発展により、高精度顔認証システムが実用化され、マスク着用時でも認識可能な製品も登場しています。また、体温測定機能を備えた体温測定付き顔認証システムは、パンデミック対策としても有効です。

監視システムの構築と運用

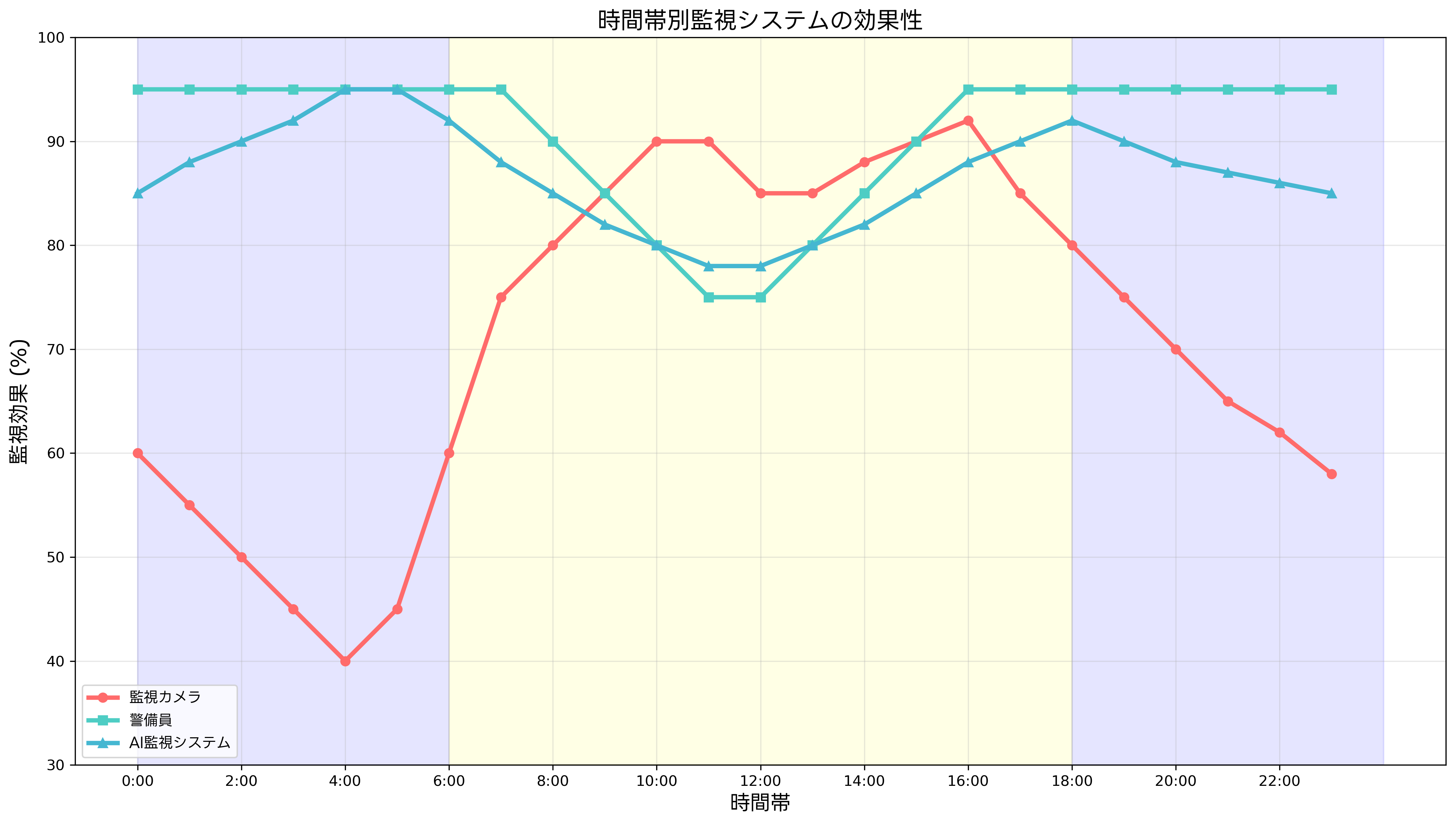

監視システムは、物理的セキュリティの「目」として機能し、不正行為の抑制と早期発見に重要な役割を果たします。現代の監視システムは、単なる録画装置ではなく、AI技術を活用した高度な分析機能を備えています。

監視カメラシステムの設計では、死角のない配置と適切な画質の確保が重要です。4K監視カメラの普及により、より鮮明な映像の記録が可能になり、顔認識や車両ナンバーの識別精度が向上しています。また、赤外線暗視カメラにより、夜間や低照度環境でも効果的な監視が可能です。

AI搭載監視システムは、異常行動の自動検知機能を提供します。人の動線解析、侵入検知、置き去り物品の検出、群衆密度の監視など、様々な機能により、リアルタイムでの脅威検出が可能です。AI監視システムの導入により、監視業務の効率化と精度向上を実現できます。

録画システムでは、大容量のストレージと長期保存が重要な要求事項です。高容量NASシステムやクラウドストレージソリューションを活用して、長期間の映像保存と効率的な検索機能を実現します。また、映像データの改ざん防止のため、デジタル署名やハッシュ値による完全性保護も重要です。

警備員による人的監視は、技術的な監視システムを補完する重要な要素です。警備員は、監視カメラでは検出できない微細な異常や、状況に応じた柔軟な対応が可能です。警備員向け通信システムにより、効率的な連絡体制を構築し、迅速な対応を可能にします。

物理的脅威の分析と対策

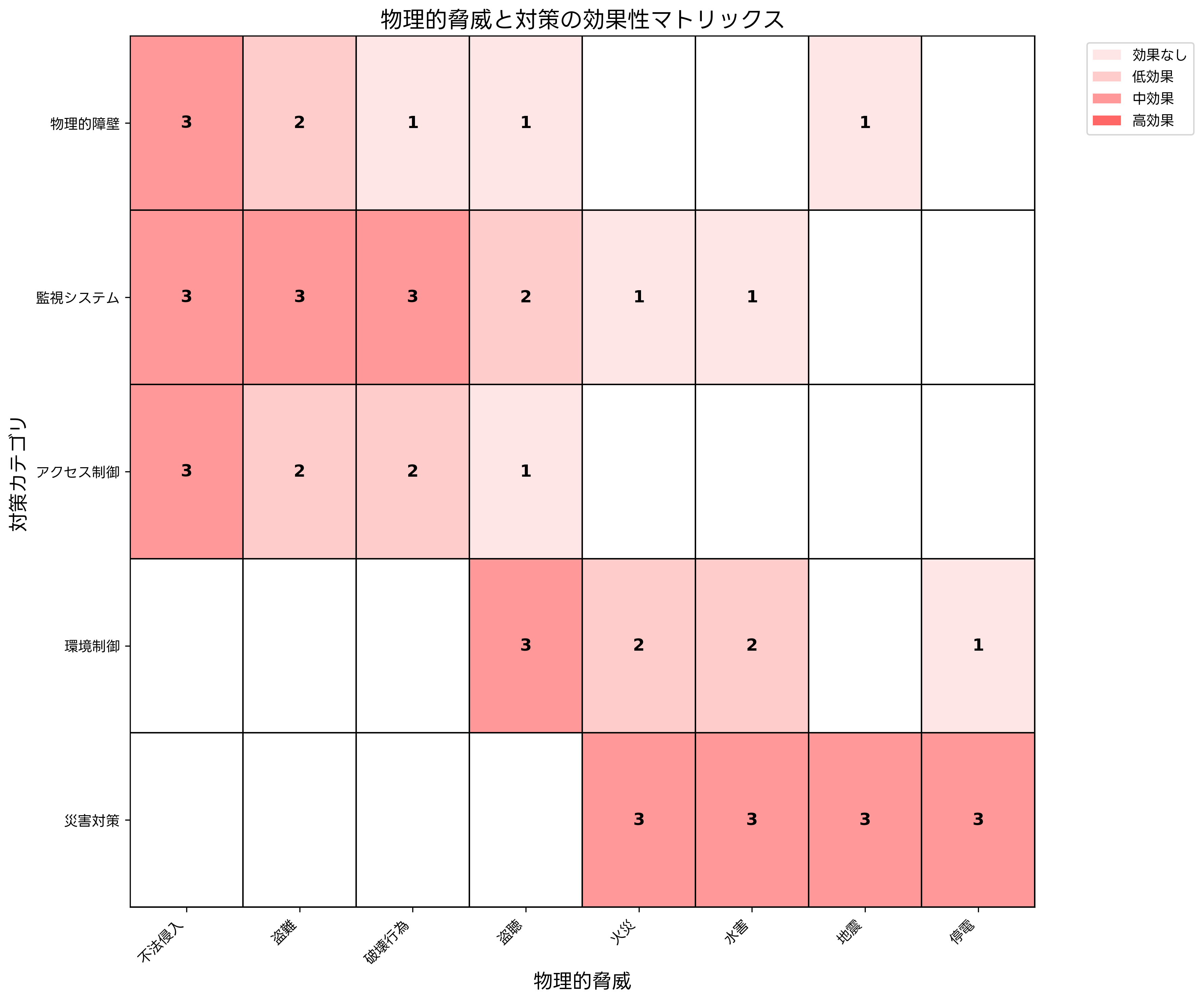

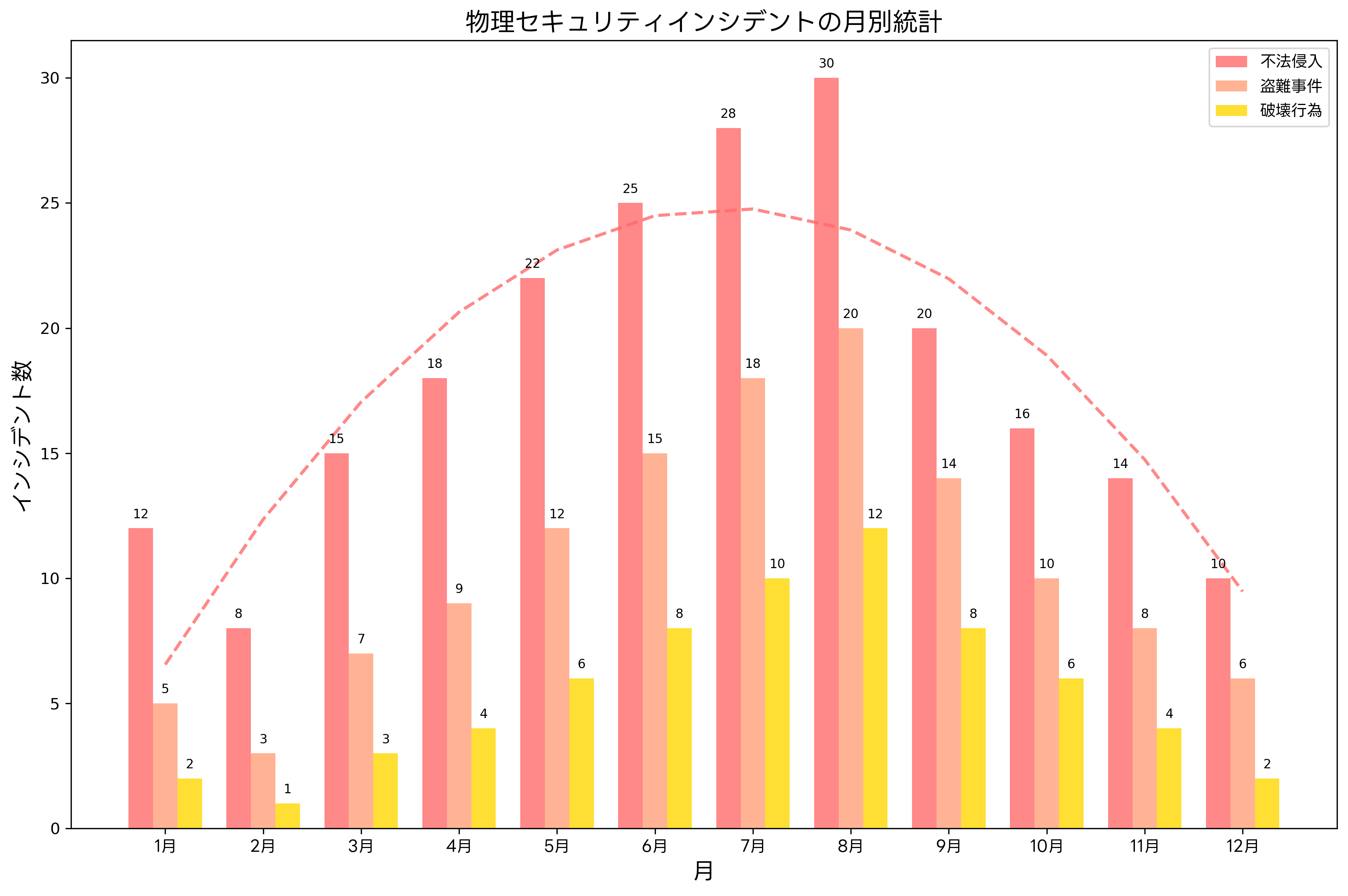

物理的セキュリティを効果的に実装するためには、想定される脅威を体系的に分析し、それぞれに対する適切な対策を講じることが重要です。脅威は大きく分けて、人的脅威、環境脅威、技術的脅威に分類できます。

人的脅威には、不法侵入、盗難、破壊行為、内部不正などがあります。不法侵入に対しては、高強度フェンスや侵入検知センサーによる物理的障壁が効果的です。また、警備員による巡回警備や、モーションセンサーライトによる照明制御も抑制効果があります。

盗難対策では、機器の物理的な固定と監視が重要です。セキュリティワイヤーや機器固定金具により、ノートパソコンや周辺機器の盗難を防止します。また、重要なデータについては、暗号化による論理的な保護も併用します。

破壊行為に対しては、物理的な強化と早期発見が重要です。防弾ガラスや強化ドアによる物理的な防護と、振動センサーや音響センサーによる異常検知システムを組み合わせます。

環境脅威には、火災、水害、地震、停電などの自然災害や設備障害があります。火災対策では、自動火災報知システムとスプリンクラーシステムの設置が基本です。データセンターでは、水を使わないガス消火システムを採用し、機器への損害を最小限に抑えます。

水害対策では、建物の立地選定と設計が重要です。地下にサーバールームを設置する場合は、排水ポンプシステムと防水シールによる浸水防止対策が必要です。また、重要な機器は上層階に配置することも有効な対策です。

地震対策では、建物の耐震性強化と機器の固定が重要です。耐震ラックや免震装置により、地震の揺れから機器を保護します。また、緊急地震速報システムを導入し、地震発生時の迅速な対応を可能にします。

停電対策では、電源の冗長化と緊急時の電源確保が重要です。UPS(無停電電源装置)により短時間の停電に対応し、非常用発電機により長時間の停電にも対応します。燃料の備蓄と定期的な動作確認も重要な管理項目です。

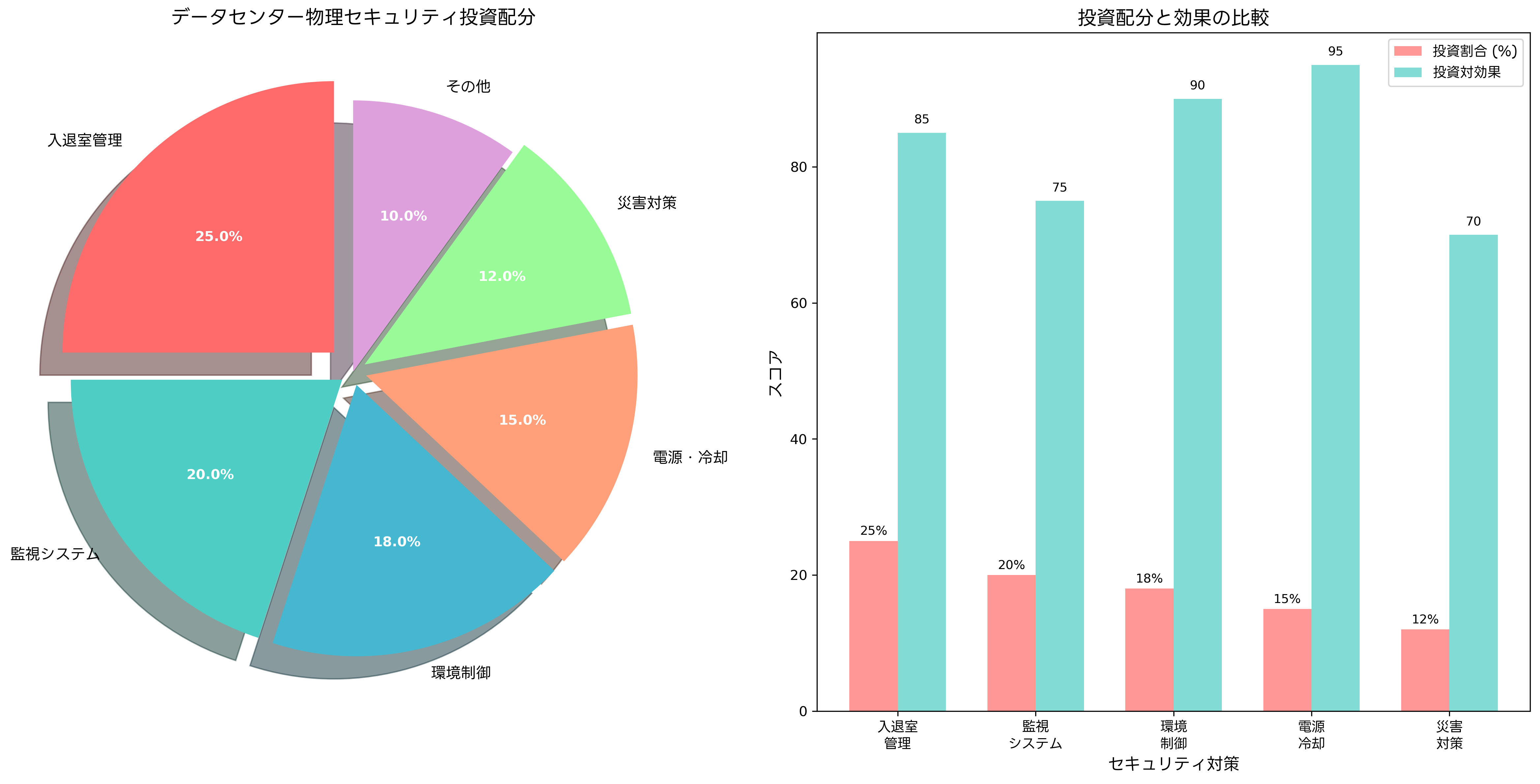

データセンターの物理セキュリティ

データセンターは、企業の重要な情報システムが集約される施設であり、最高レベルの物理セキュリティが要求されます。データセンターの物理セキュリティは、立地選定から始まり、建物設計、設備設計、運用管理まで、総合的なアプローチが必要です。

立地選定では、自然災害のリスクが低く、社会インフラが安定している場所を選択します。地震、洪水、台風などの自然災害履歴を詳細に調査し、将来のリスクを評価します。また、空港や軍事施設などの制限区域からの距離、交通アクセス、電力インフラの安定性なども重要な考慮事項です。

建物設計では、物理的な強度と機能性を両立させます。高強度コンクリートによる構造躯体と、防弾仕様の外壁により、外部からの攻撃に対する防護を強化します。また、窓を最小限に抑え、開口部には防爆フィルムを施工します。

入退館管理では、多要素認証による厳格なアクセス制御を実装します。訪問者は事前登録制とし、身分証明書の確認、写真撮影、一時入館証の発行を行います。また、エスコート制度により、訪問者は常に職員が同行することを義務付けます。

サーバールーム内では、ゾーン別のアクセス制御を実装し、担当者のみが必要な区域にアクセスできるようにします。スマートラックシステムにより、個々のサーバーラックへのアクセスも制御します。また、作業履歴は詳細に記録し、定期的な監査を実施します。

環境制御では、温度、湿度、空気清浄度の精密な管理が重要です。精密空調システムにより、サーバーの最適動作環境を維持し、清浄度管理システムにより、塵埃による機器故障を防止します。また、環境監視システムにより、24時間体制での監視を実現します。

インシデント対応と復旧計画

物理セキュリティインシデントが発生した場合の迅速で適切な対応は、被害を最小限に抑え、事業継続を確保するために重要です。インシデント対応計画は、予防、検知、対応、復旧、学習の各フェーズで構成されます。

インシデントの検知では、監視システムとアラート機能が重要な役割を果たします。統合監視システムにより、各種センサーからの情報を一元的に管理し、異常発生時には自動的にアラートを発信します。また、緊急通報システムにより、警備会社や警察への自動通報も可能です。

初期対応では、人命の安全確保を最優先とし、その後、被害拡大の防止と証拠保全を行います。緊急時対応マニュアルを整備し、定期的な訓練により対応能力を維持します。また、災害対策本部設置キットを準備し、迅速な指揮統制体制の構築を可能にします。

システム復旧では、事前に策定した復旧計画に従い、段階的にシステムを復旧させます。バックアップシステムや冗長化機器により、サービスの継続性を確保します。また、仮設オフィス設備を準備し、業務継続に必要な環境を迅速に構築します。

事後対応では、インシデントの原因分析と再発防止策の検討を行います。フォレンジック調査により、侵入経路や被害範囲を詳細に分析し、セキュリティ対策の見直しを行います。また、関係者への報告と、必要に応じて監督官庁や顧客への報告も実施します。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験において、物理的セキュリティは情報セキュリティ分野の基礎的な知識として頻出します。出題範囲は、物理的セキュリティの基本概念から、具体的な対策技術、リスク評価、インシデント対応まで幅広く含まれます。

午前問題では、物理的セキュリティの分類、各種認証技術の特徴、監視システムの機能、災害対策の種類などが問われます。例えば、「生体認証の特徴として最も適切なものはどれか」といった技術的な問題や、「データセンターの立地選定で考慮すべき要因はどれか」といった運用面の問題が出題されます。

午後問題では、より実践的な場面での物理的セキュリティの適用が問われます。企業のセキュリティ戦略立案、データセンターの設計、インシデント対応計画の策定などの文脈で、物理的セキュリティの知識を総合的に活用する能力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験の専門書籍での理論学習と、過去問題集による実践的な問題演習が効果的です。また、情報セキュリティ関連の技術書により、より深い理解を得ることができます。

最新技術動向と将来展望

物理的セキュリティの分野では、IoT、AI、5Gなどの新技術の活用が進んでいます。IoTセンサーによる環境監視、AI画像解析による異常検知、5G通信による高速データ伝送など、これらの技術により物理的セキュリティの精度と効率が大幅に向上しています。

IoTセンサーシステムは、温度、湿度、振動、音響、光量などの様々な環境パラメータをリアルタイムで監視し、異常を早期に発見します。また、エッジAIカメラにより、現場での高速な画像解析が可能になり、クラウドへの通信負荷を削減しながら、リアルタイムでの脅威検出を実現しています。

クラウド技術の活用により、複数拠点の統合監視や、AIによる脅威分析の高度化も進んでいます。クラウド型監視システムにより、世界中の拠点を一元的に監視し、グローバルなセキュリティ運用を実現できます。

まとめ

物理的セキュリティは、情報セキュリティの基盤を成す重要な分野です。技術の進歩により、より高度で効率的なセキュリティシステムの構築が可能になっていますが、基本的な考え方である階層防御や、人的要素を含む総合的なアプローチの重要性は変わりません。

応用情報技術者試験の学習においても、単純な暗記に留まらず、実際のシステム設計や運用における物理的セキュリティの役割を理解することが重要です。また、最新の技術動向にも注意を払い、継続的な学習により知識をアップデートしていくことが求められます。

企業や組織においては、物理的セキュリティを経営戦略の一部として位置づけ、適切な投資と継続的な改善により、情報資産を確実に保護することが重要です。技術的な対策と組織的な対策をバランスよく組み合わせ、変化する脅威に対応できる柔軟で堅牢なセキュリティ体制を構築することが、現代の企業に求められる重要な課題です。