現代のビジネス環境において、コスト管理は企業の生存と成長を決定づける重要な経営要素となっています。特にIT分野においては、急速な技術革新とデジタル化の進展により、効果的なコスト管理手法の習得が応用情報技術者として必要不可欠なスキルとなっています。本記事では、コスト管理の基本概念から最新の手法まで、実践的な観点から詳細に解説します。

コスト管理の基本概念と重要性

コスト管理とは、企業活動において発生するあらゆるコストを計画、測定、分析、統制することにより、経営効率の向上と競争優位の確立を図る経営管理手法です。単なる経費削減ではなく、投資対効果を最大化し、持続可能な成長を実現するための戦略的アプローチと位置づけられています。

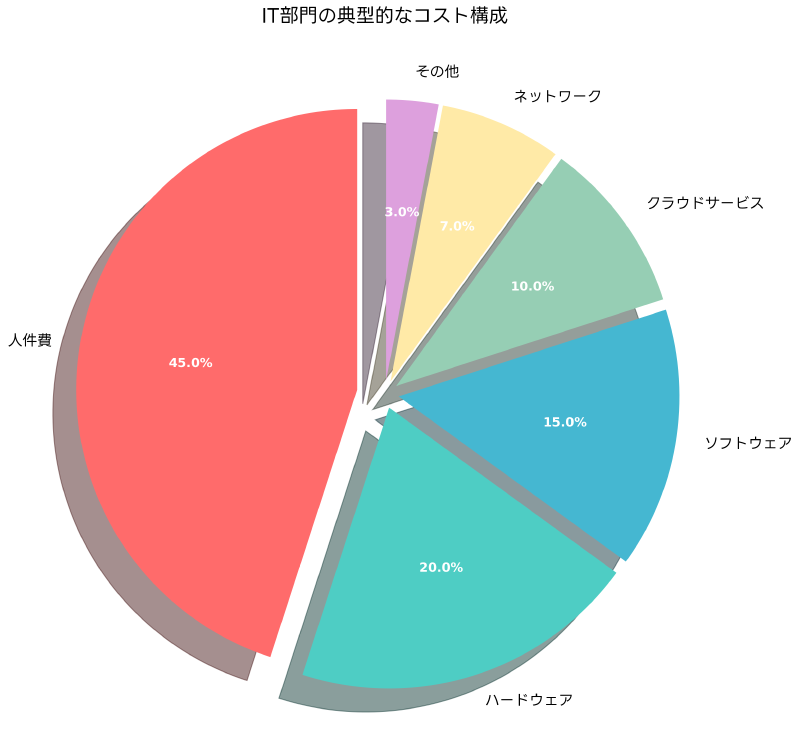

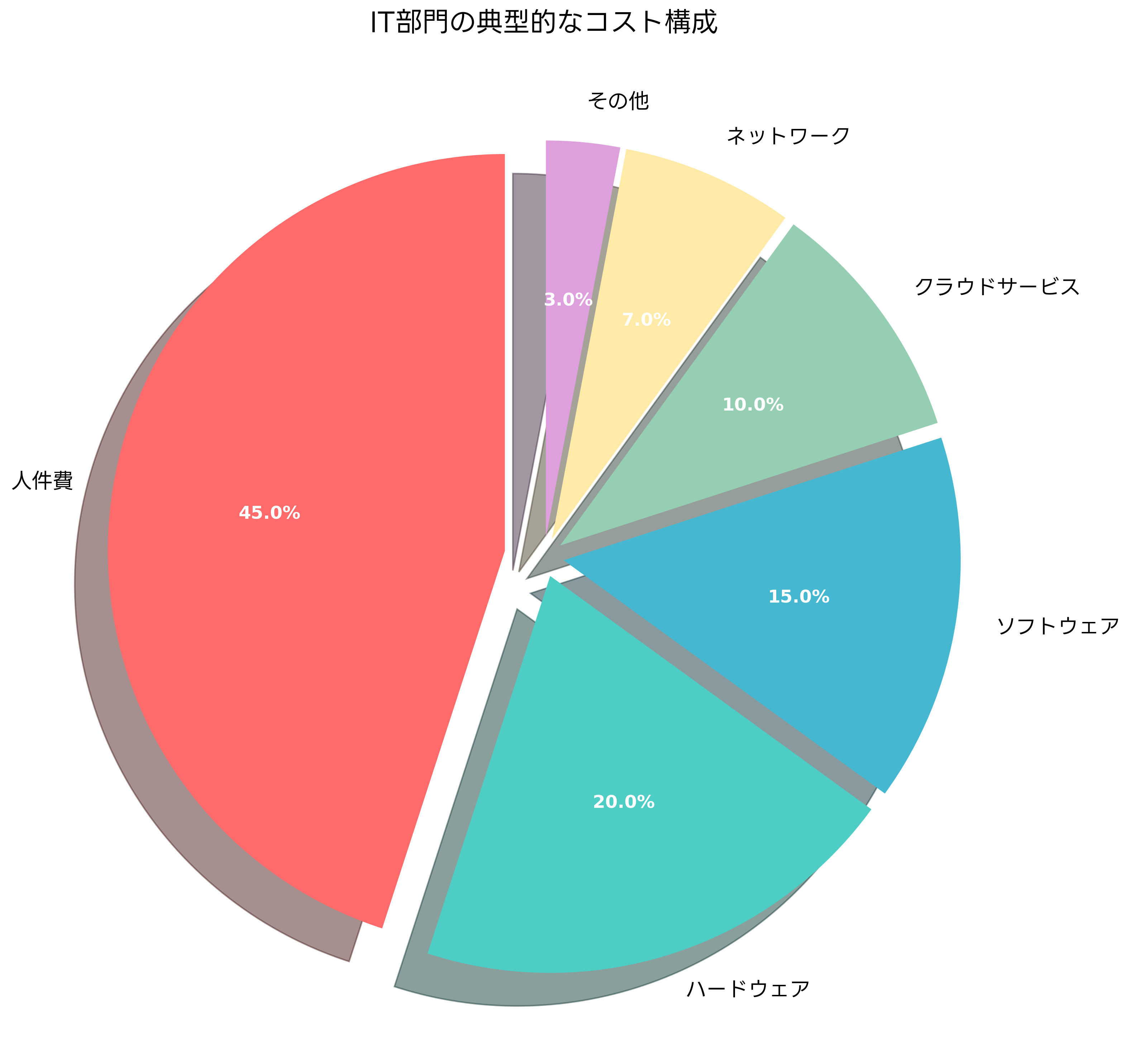

企業におけるコスト構造は複雑で多岐にわたります。特にIT部門では、人件費が全体の約45%を占める一方で、ハードウェア、ソフトウェア、クラウドサービス、ネットワークなどの技術関連コストが残りの55%を構成しています。この構成比率を理解することで、効果的なコスト管理戦略を立案できます。

効果的なコスト管理を実現するためには、高機能な会計ソフトウェアや統合業務パッケージの導入が欠かせません。これらのツールにより、リアルタイムでコストデータを収集し、分析することが可能になります。

コスト管理の目的は、単純な削減だけではありません。価値創造活動に対する投資配分の最適化、無駄なコストの排除、将来の成長に向けた戦略的投資の判断など、多面的な経営判断を支援する役割を担っています。特に現代の競争環境では、短期的なコスト削減と長期的な競争力強化のバランスを取ることが重要です。

活動基準原価計算(ABC)の理論と実践

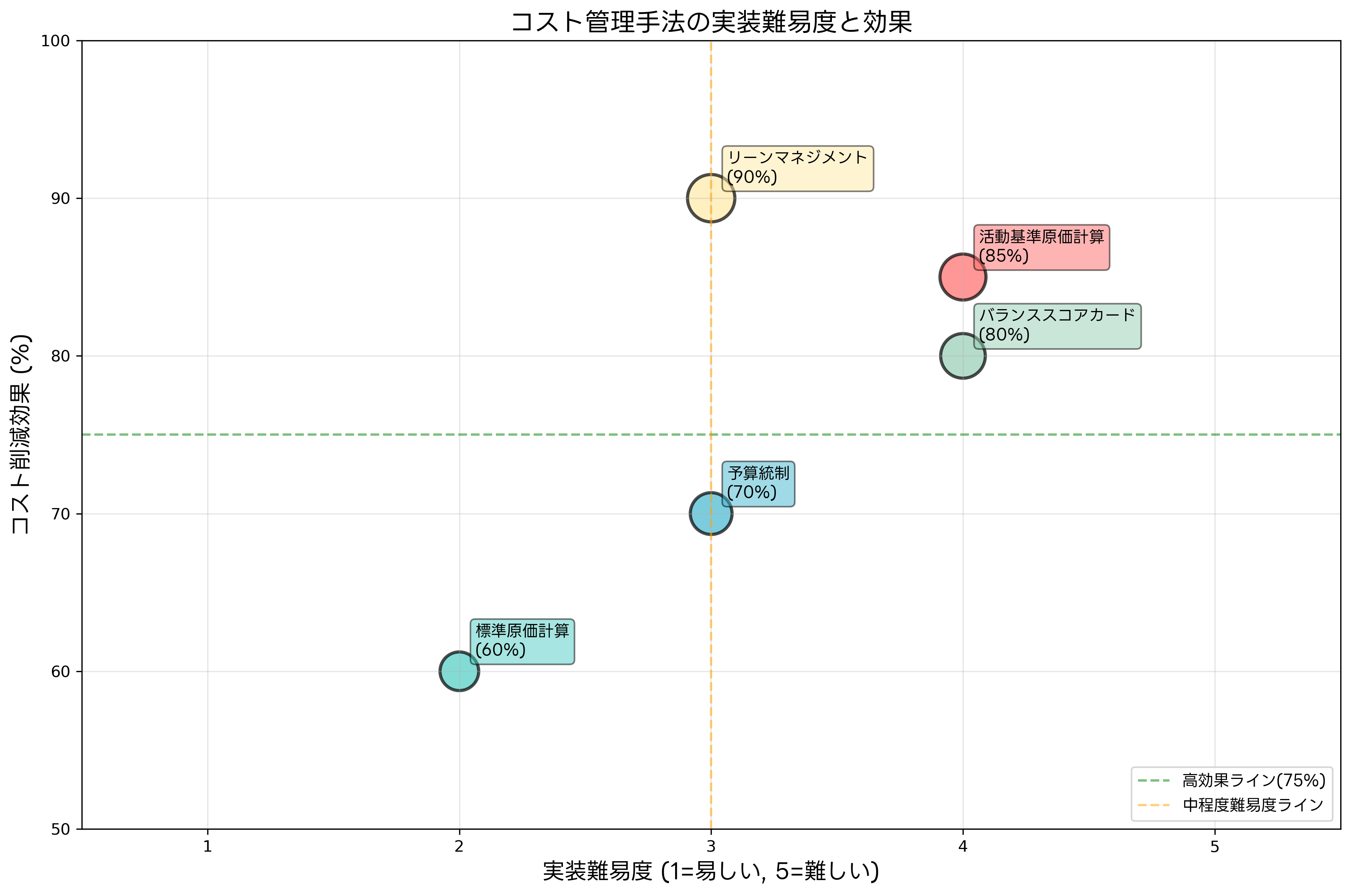

活動基準原価計算は、従来の原価計算手法の限界を克服するために開発された先進的なコスト管理手法です。製品やサービスを生産するために必要な活動を詳細に分析し、それぞれの活動にかかるコストを正確に把握することで、より精密なコスト配分を実現します。

ABC手法の実装には、活動の洗い出し、コストドライバーの特定、活動コストの測定、製品への配分という4つのステップがあります。例えば、システム開発プロジェクトにおいては、要件定義、設計、プログラミング、テスト、運用といった各活動を個別に分析し、それぞれの活動が消費するリソースを正確に測定します。

プロジェクト管理ツールと時間管理ソフトウェアを組み合わせることで、活動別の時間とコストを詳細に追跡できます。これにより、どの活動が最もコスト効率が良いか、あるいは改善が必要かを客観的に判断することが可能になります。

ABC手法の最大の利点は、製品やサービスの真のコストを可視化できることです。従来の手法では見えなかった間接費の配分を適切に行うことで、収益性の低い製品の特定や、プロセス改善の優先順位を決定できます。また、顧客別、チャネル別の収益性分析も可能になり、より戦略的な意思決定を支援します。

実際の導入では、ABC専用ソフトウェアやコスト分析ツールを活用することで、複雑な計算処理を自動化し、継続的なコスト管理を実現できます。また、社内の関係者に対する教育とトレーニングも重要で、経営管理の専門書を活用した学習プログラムの実施が推奨されます。

標準原価計算とバリアンス分析

標準原価計算は、事前に設定した標準的なコストと実際に発生したコストを比較することで、効率性の測定と改善点の特定を行う手法です。製造業を中心に広く採用されており、ITサービス業界でも標準的な作業時間やリソース使用量を基準とした管理に応用されています。

標準原価の設定には、過去の実績データ、業界ベンチマーク、技術的分析などを総合的に考慮します。例えば、システム開発では、機能ポイント法やCOCOMOモデルなどの見積手法を活用して、標準的な開発工数とコストを算出します。これらの分析に必要な見積ツールやプロジェクト分析ソフトウェアの導入により、より精度の高い標準原価を設定できます。

バリアンス分析では、実際コストと標準コストの差異を材料費差異、労務費差異、製造間接費差異などに分類し、それぞれの原因を詳細に分析します。ITプロジェクトにおいては、工数差異、品質差異、スケジュール差異などが主要な分析対象となります。

差異分析の結果を効果的に活用するためには、ダッシュボード作成ツールやデータ可視化ソフトウェアを使用して、リアルタイムでの監視と迅速な意思決定を支援する仕組みを構築することが重要です。

継続的改善の観点から、バリアンス分析の結果を基にプロセスの見直しや標準の更新を定期的に実施します。これにより、組織の学習効果を高め、長期的な競争力の向上を実現できます。分析結果の共有と活用には、レポート自動生成ツールの導入が効果的です。

クラウド時代のコスト最適化戦略

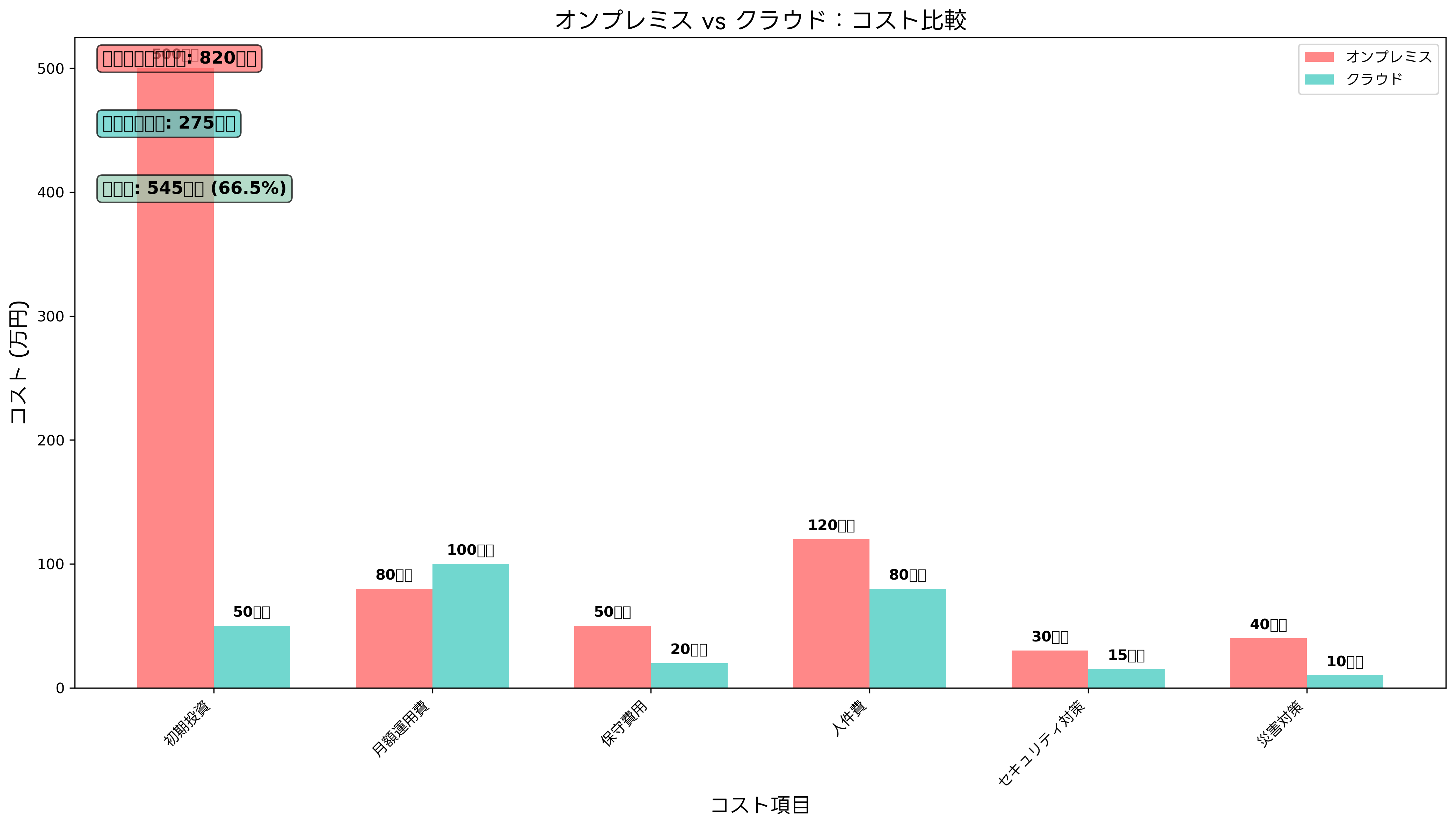

クラウドコンピューティングの普及により、ITコスト構造は根本的に変化しています。従来のオンプレミス環境では大きな初期投資が必要でしたが、クラウド環境では従量課金制により、使用した分だけコストが発生する構造に変わりました。この変化は、コスト管理手法にも新たなアプローチを要求します。

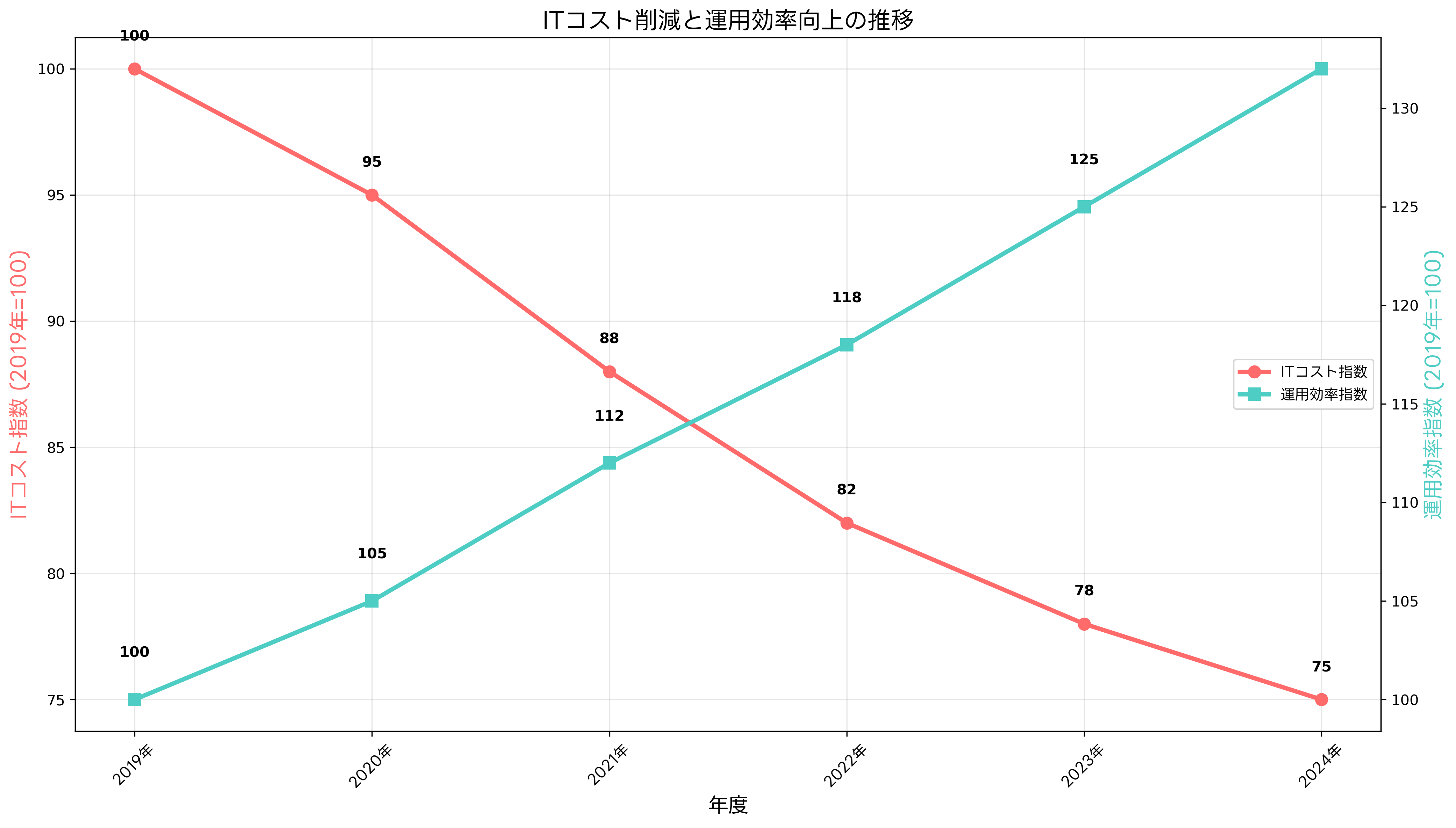

クラウドコストの最適化には、リソースの適正サイジング、使用パターンの分析、自動スケーリングの活用、予約インスタンスの戦略的利用などが重要です。クラウドコスト管理ツールやクラウド最適化サービスを活用することで、継続的なコスト監視と最適化を自動化できます。

マルチクラウド環境では、複数のクラウドプロバイダーを使い分けることでコスト最適化を図ります。各プロバイダーの料金体系やサービス特性を理解し、ワークロードに最適なプラットフォームを選択することが重要です。この判断を支援するクラウド比較分析ツールの導入により、データドリブンな意思決定が可能になります。

コンテナ技術の活用により、リソース利用効率をさらに向上させることができます。コンテナオーケストレーションツールを使用して、動的なリソース配分と負荷分散を実現し、無駄なリソース消費を削減します。

サーバーレスアーキテクチャの採用も、コスト最適化の重要な戦略です。実際の処理時間のみに課金されるため、従来のサーバーベースのアプローチと比較して大幅なコスト削減が期待できます。サーバーレス開発ツールを活用して、効率的なサーバーレスアプリケーションを構築できます。

ROI分析と投資判断の実践

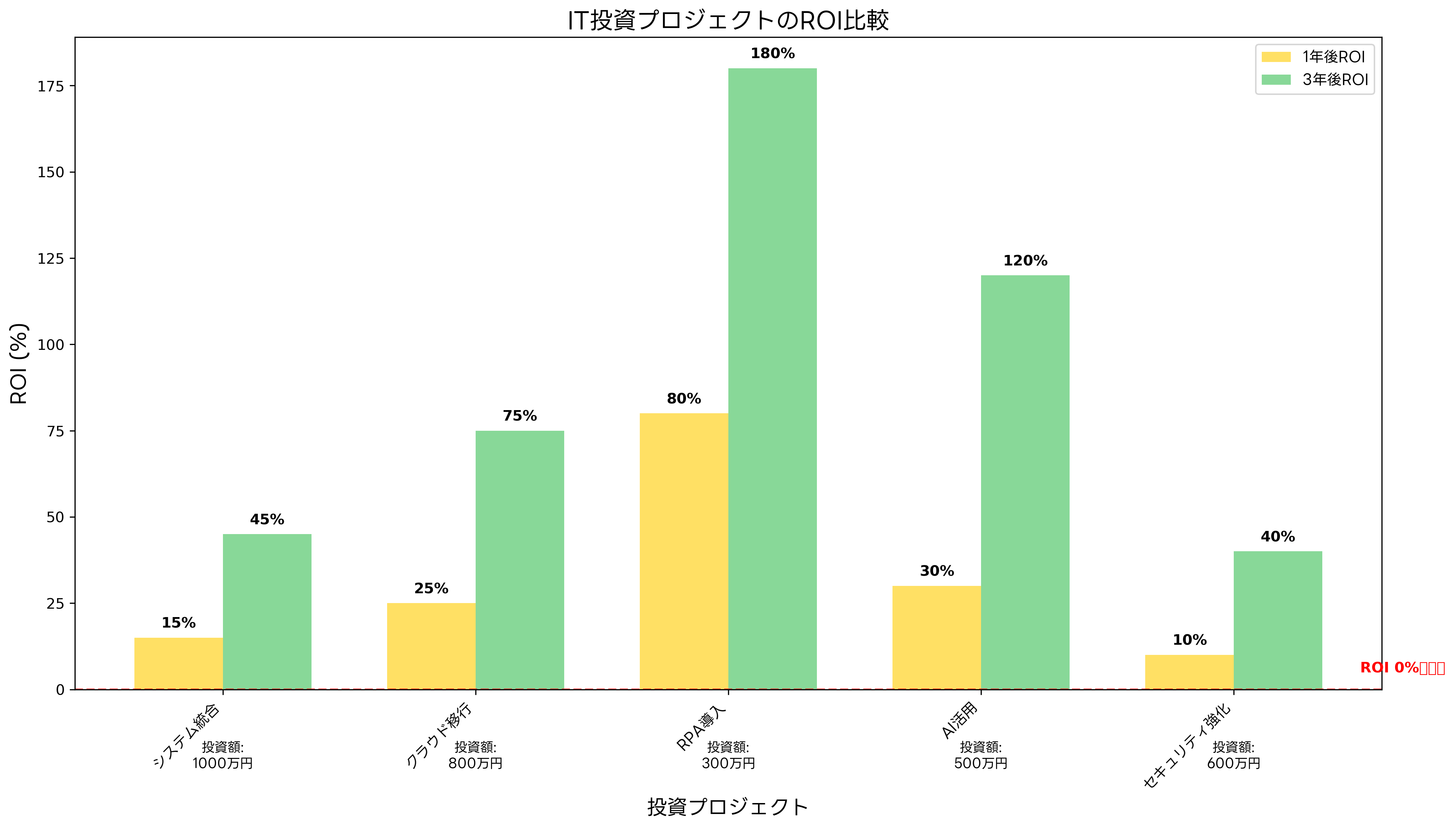

投資収益率(ROI)分析は、ITプロジェクトや新技術導入の効果を定量的に評価するための重要な手法です。単純な収益性だけでなく、リスク、期間、戦略的価値などを総合的に考慮した多面的な評価が求められます。

ROI計算の基本式は(投資収益 - 投資コスト)÷ 投資コスト × 100ですが、ITプロジェクトでは定量化が困難な効果も多く存在します。生産性向上、品質改善、リスク軽減、顧客満足度向上などの間接的効果を含めた包括的な評価が必要です。

投資分析ソフトウェアや財務モデリングツールを使用することで、複雑な投資シナリオの分析と比較が可能になります。感度分析やモンテカルロシミュレーションにより、不確実性を考慮した投資判断を行えます。

投資ポートフォリオの観点から、複数のプロジェクトを組み合わせた全体最適化も重要です。リスクとリターンのバランス、相関関係、リソース制約などを考慮して、最適な投資配分を決定します。ポートフォリオ管理ツールにより、複雑な最適化問題を効率的に解決できます。

投資効果の測定には、事前に設定したKPIに基づく定期的なモニタリングが不可欠です。KPI管理システムを導入して、リアルタイムでの効果測定と改善アクションの迅速な実行を可能にします。

予算統制とパフォーマンス管理

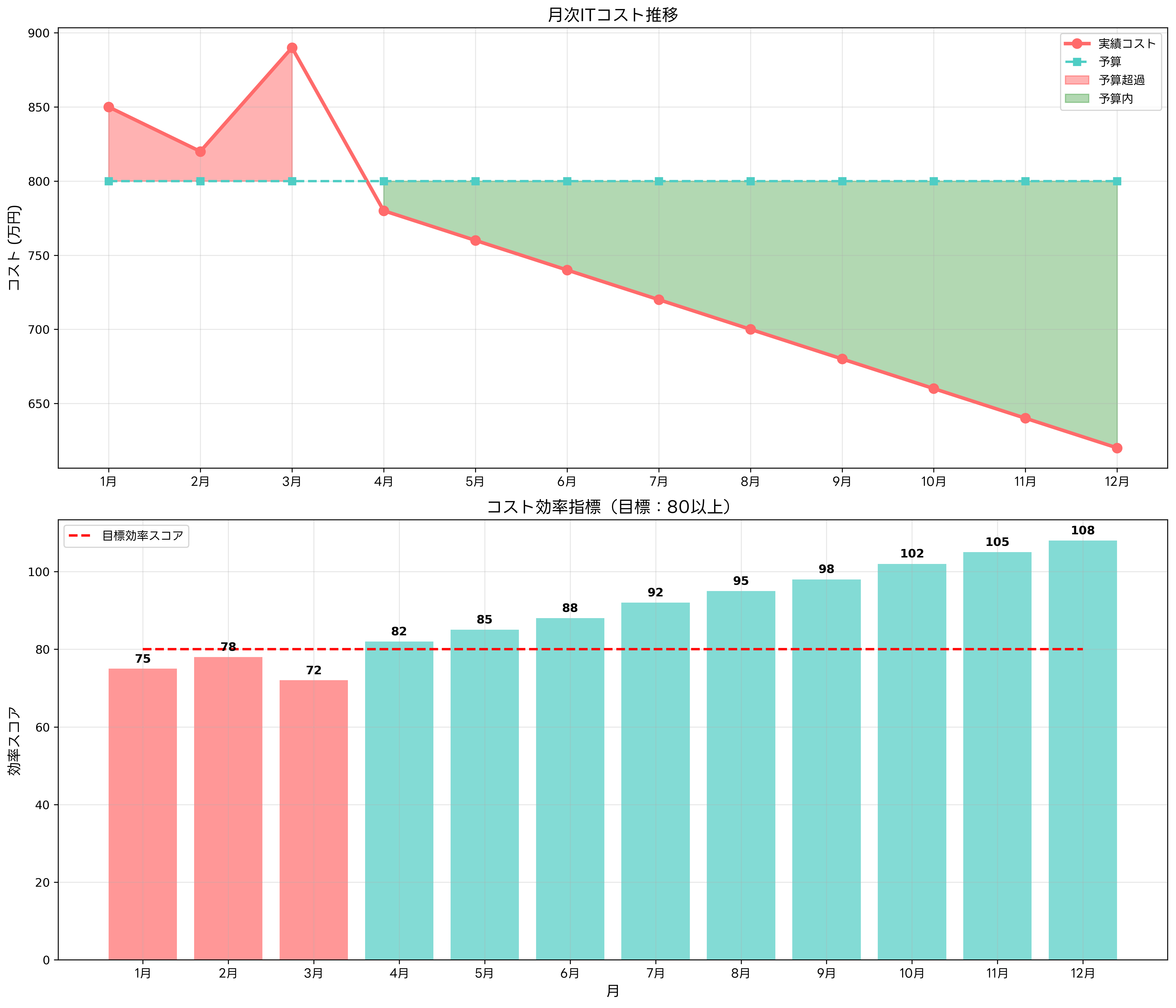

効果的な予算統制は、計画策定、実行監視、差異分析、改善行動のサイクルを継続的に回すことで実現されます。単なる支出制限ではなく、戦略的目標の達成を支援する動的な管理プロセスとして機能させることが重要です。

予算編成プロセスでは、トップダウンとボトムアップのアプローチを組み合わせ、経営戦略と現場の実情を反映したバランスの取れた予算を策定します。予算管理ソフトウェアや企業資源計画システムを活用することで、複雑な予算編成作業を効率化し、精度を向上させることができます。

ローリング予算の導入により、変化する事業環境に柔軟に対応できる予算管理体制を構築します。四半期ごとの見直しと更新により、年度当初の仮定が変化した場合でも適切な資源配分を維持できます。

パフォーマンス測定では、財務指標と非財務指標を組み合わせたバランススコアカード的なアプローチが有効です。コスト効率だけでなく、顧客満足度、従業員エンゲージメント、イノベーション創出などの観点からも評価を行います。バランススコアカード作成ツールにより、多面的な評価体系を構築できます。

月次のパフォーマンスレビューでは、予算対実績の差異だけでなく、市場動向、競合状況、技術トレンドなどの外部要因も考慮した総合的な分析を実施します。ビジネスインテリジェンスツールを活用して、多様なデータソースを統合した分析を行えます。

戦略的コスト管理とバリューエンジニアリング

戦略的コスト管理は、単なる経費削減を超えて、顧客価値の向上と競争優位の確立を目指す包括的なアプローチです。バリューチェーン分析、競合分析、顧客価値分析などを通じて、コスト削減と価値創造を同時に実現する方法を模索します。

バリューエンジニアリングでは、製品やサービスの機能を分析し、必要な機能を最小コストで実現する方法を探求します。機能分析、アイデア創出、評価選択、実行のプロセスを体系的に実施することで、大幅なコスト削減と品質向上を同時に達成できます。

リーンマネジメントの考え方を取り入れ、顧客価値を生まない活動(ムダ)を徹底的に排除します。5S活動、改善提案制度、標準化推進などの具体的手法により、組織全体でのコスト意識の向上と継続的改善を実現します。リーン管理ツールや改善活動支援システムの導入により、活動の効果を可視化できます。

サプライチェーン全体での最適化により、調達コストの削減と品質向上を実現します。サプライヤーとの戦略的パートナーシップを構築し、共同でのコスト削減活動を推進します。サプライチェーン管理システムにより、複雑なサプライネットワークを効率的に管理できます。

デジタル技術の活用により、従来では不可能だったレベルでのコスト可視化と最適化を実現します。IoT、AI、ビッグデータ分析などの技術を組み合わせて、リアルタイムでのコスト監視と予測分析を行います。IoTコスト管理システムやAI分析プラットフォームの導入により、次世代のコスト管理を実現できます。

組織能力とコスト管理文化の構築

効果的なコスト管理を実現するためには、技術的な手法の導入だけでなく、組織全体でのコスト意識の醸成と能力向上が不可欠です。経営層から現場担当者まで、全ての階層でコスト管理の重要性を理解し、日常業務に組み込む文化を構築する必要があります。

教育研修プログラムでは、コスト管理の基本理論から実践的手法まで、階層別・職種別に体系化されたカリキュラムを提供します。コスト管理研修教材やオンライン学習プラットフォームを活用して、効率的な能力開発を実現できます。

成果報酬制度や改善提案制度により、コスト削減活動に対するインセンティブを設計します。個人とチームの両方のレベルで適切な評価と報酬を提供することで、持続的な改善活動を促進します。人事評価システムと連携して、コスト管理成果を人事評価に反映させる仕組みを構築できます。

クロスファンクショナルチームの編成により、部門横断的なコスト最適化プロジェクトを推進します。異なる専門性を持つメンバーが協働することで、従来では発見できなかった改善機会を見つけることができます。プロジェクト協働ツールにより、効率的なチーム運営を支援できます。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験においては、コスト管理に関する問題が経営戦略、システム戦略、プロジェクトマネジメントの分野で頻繁に出題されています。特に、ABC、標準原価計算、投資評価手法、予算管理などの理論的知識と実践的適用能力が問われます。

午前問題では、各手法の定義、計算方法、適用場面などの基礎知識が中心となります。例えば、「活動基準原価計算において、コストドライバーの選定で最も重要な観点はどれか」といった選択問題や、ROI計算の具体的な問題が出題されます。

午後問題では、企業の実際の状況を想定したケーススタディ形式で、コスト管理手法の選択、実装計画の策定、効果測定の方法などが問われます。複数の手法を組み合わせた総合的なアプローチや、IT投資の費用対効果分析などの実践的な問題が中心となります。

試験対策としては、応用情報技術者試験対策書で基礎理論を固めた上で、経営管理の実務書により実践的な知識を深めることが効果的です。また、実際の企業事例を分析し、学習した理論がどのように適用されているかを理解することも重要です。

新技術とコスト管理の未来

人工知能と機械学習の活用により、コスト予測の精度向上と異常検知の自動化が実現されています。過去のデータパターンを学習したAIモデルにより、将来のコスト変動を高精度で予測し、予算編成の精度向上に貢献します。AI予測分析ツールの導入により、従来の統計的手法では不可能だったレベルの予測精度を実現できます。

ブロックチェーン技術の活用により、コストデータの改ざん防止と透明性の向上が期待されます。特に、複雑なサプライチェーンにおける原価情報の追跡可能性を高め、より正確なコスト管理を実現できます。

量子コンピューティングの実用化により、複雑な最適化問題の解決が可能になります。従来のコンピューターでは計算時間がかかりすぎる大規模な資源配分問題も、瞬時に最適解を求めることができるようになります。

まとめ

コスト管理は、現代企業にとって競争優位を確立し、持続可能な成長を実現するための重要な経営手法です。従来の単純な経費削減から、戦略的価値創造を目指す包括的なアプローチへの転換が求められています。

効果的なコスト管理の実現には、適切な手法の選択、最新技術の活用、組織能力の向上、文化の醸成が不可欠です。ABC、標準原価計算、ROI分析、予算統制などの基本手法を理解した上で、クラウド時代の新たな課題に対応できる能力を身につけることが重要です。

応用情報技術者として、コスト管理の理論と実践の両方を習得し、組織の競争力向上に貢献することが期待されています。継続的な学習と実践を通じて、変化するビジネス環境に対応できる専門性を高めていくことが重要です。