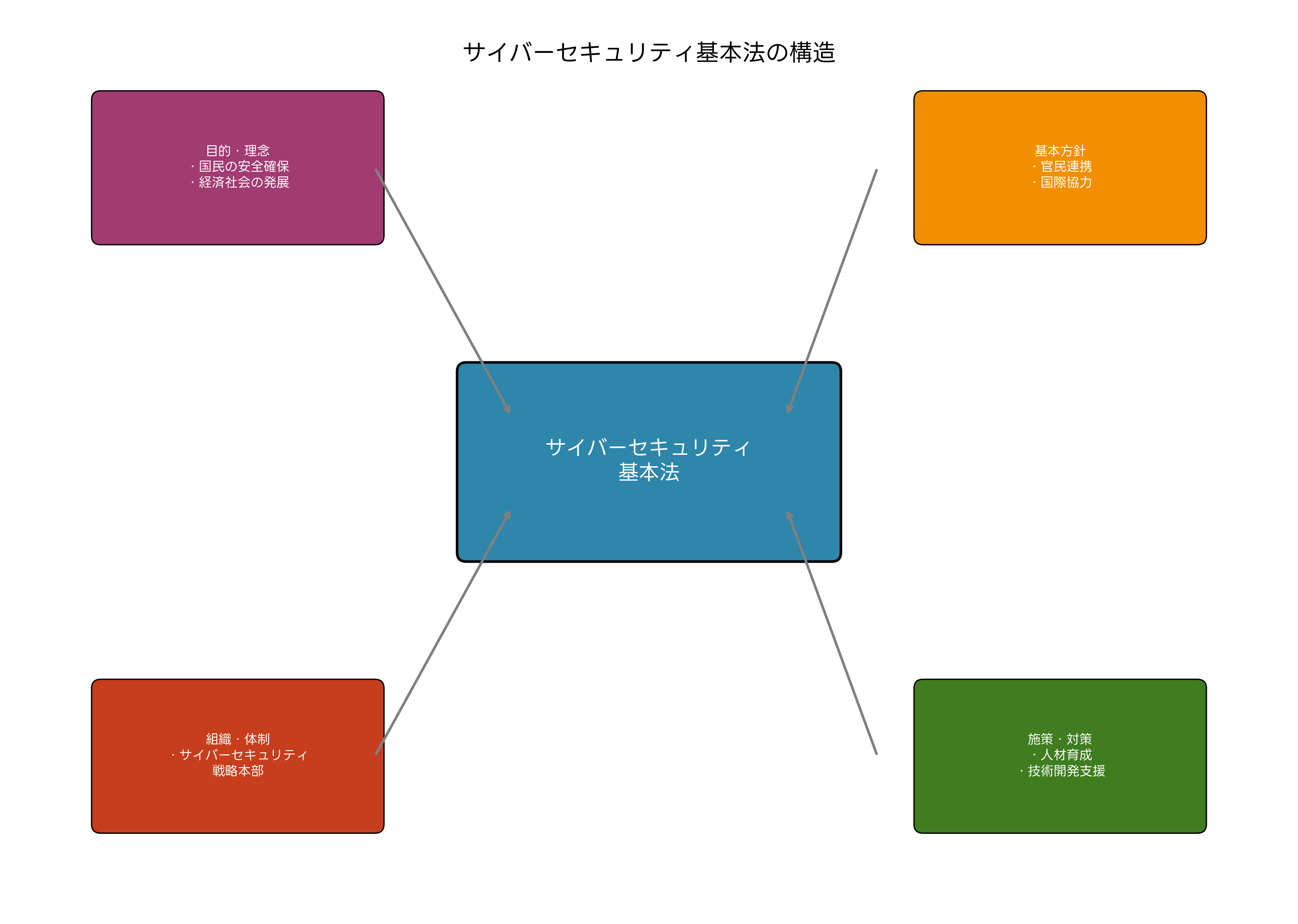

デジタル化が急速に進展する現代社会において、サイバーセキュリティの重要性は日々高まっています。日本が直面するサイバー脅威に対処するため、2014年に制定されたサイバーセキュリティ基本法は、国家レベルでの包括的なサイバーセキュリティ対策の根幹を成す重要な法律です。応用情報技術者試験においても頻出の重要トピックであり、IT従事者として理解すべき基本的な法制度の一つです。

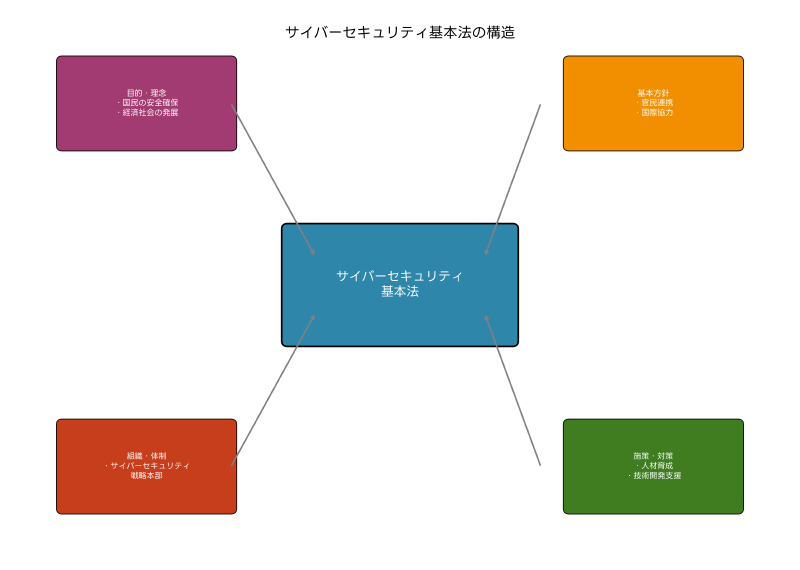

サイバーセキュリティ基本法は、国民の安全と経済社会の発展を図るため、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的としています。この法律により、政府全体として統一されたサイバーセキュリティ戦略の策定と実施が可能になり、官民が連携した包括的な対策体制が構築されています。

サイバーセキュリティ基本法の制定背景と意義

サイバーセキュリティ基本法が制定された背景には、急速に拡大するサイバー脅威と、それに対する従来の縦割り行政では対応しきれない複雑さがありました。2013年頃から、日本の政府機関や重要インフラ事業者に対する高度で持続的な脅威(APT攻撃)が顕著に増加し、国家安全保障の観点からサイバーセキュリティ対策の強化が急務となっていました。

従来は各省庁がそれぞれの所管分野でサイバーセキュリティ対策を実施していましたが、サイバー攻撃の手法が高度化・巧妙化する中で、政府全体として統一された戦略と指揮体制の必要性が明確になりました。サイバーセキュリティ関連書籍を参照すると、この時期の国際的な動向として、各国がサイバーセキュリティを国家安全保障の重要な要素として位置づけ、包括的な法制度を整備していたことがわかります。

この法律の制定により、日本は初めて国家レベルでのサイバーセキュリティ戦略を策定し、実施する法的基盤を獲得しました。また、重要インフラ事業者に対する支援と指導、国際協力の推進、人材育成の促進など、多面的なアプローチによる総合的な対策が可能になりました。現代の企業でサイバーセキュリティ対策を担当する管理者は、サイバーセキュリティ戦略本部の資料を活用して、最新の政府方針を理解することが重要です。

サイバーセキュリティ戦略本部の設置と役割

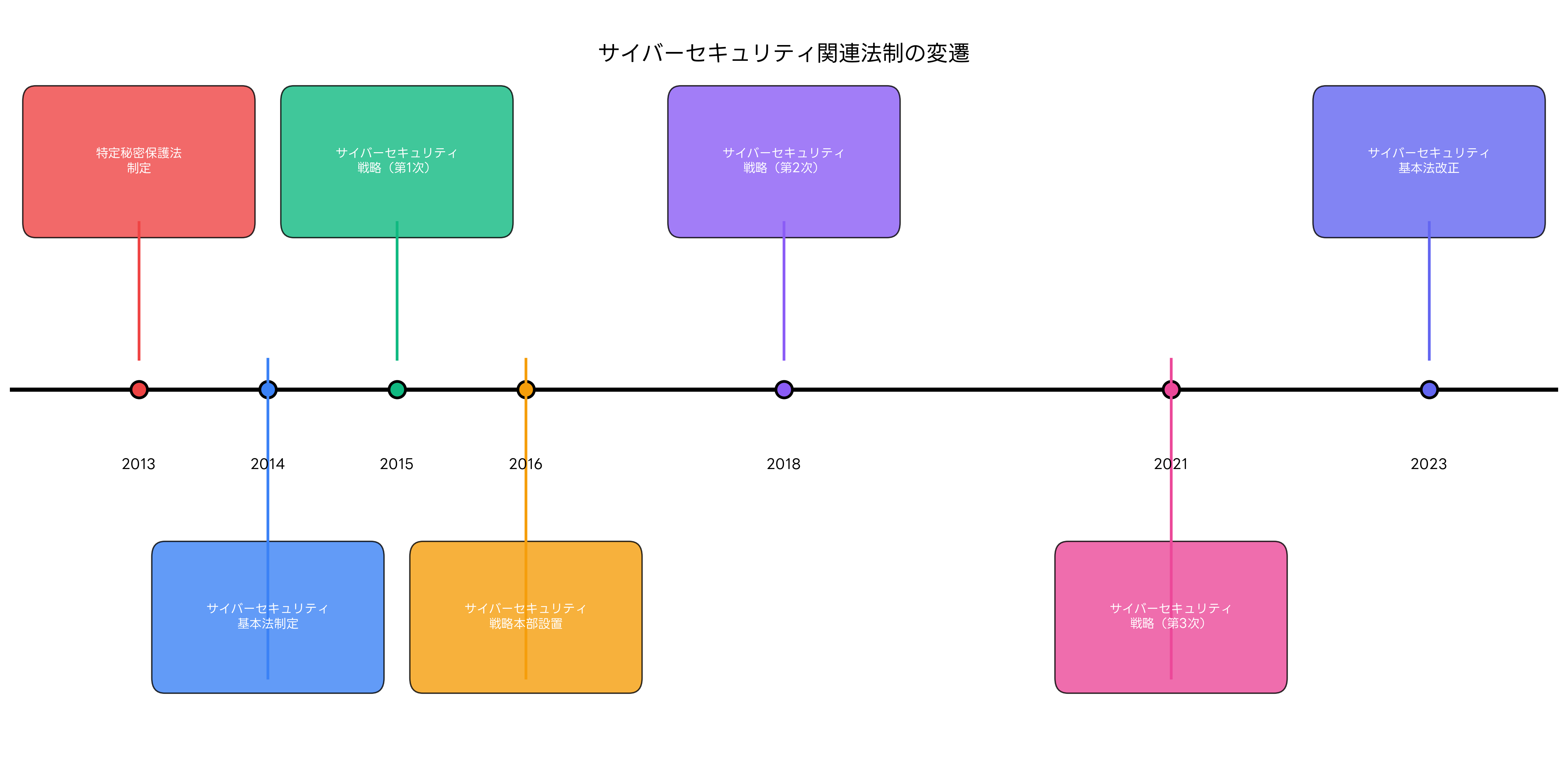

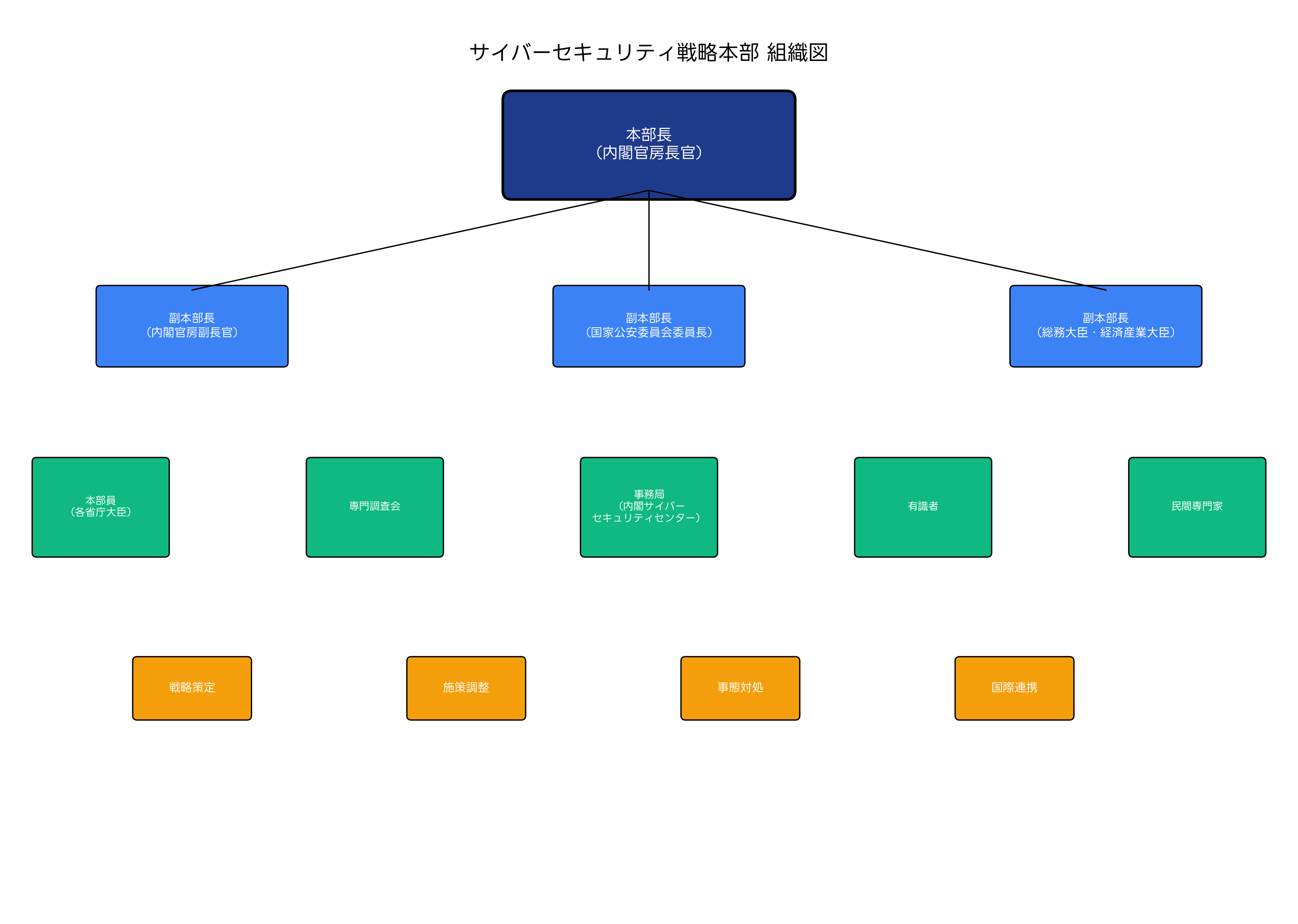

サイバーセキュリティ基本法の最も重要な成果の一つが、内閣に設置されたサイバーセキュリティ戦略本部です。この組織は、従来の省庁縦割りの枠を超えて、政府全体のサイバーセキュリティ施策を統括する司令塔としての役割を担っています。

戦略本部の本部長は内閣官房長官が務め、副本部長には内閣官房副長官、国家公安委員会委員長、総務大臣、経済産業大臣が就任します。本部員として全ての関係省庁の大臣が参加し、有識者や民間専門家も含めた包括的な体制を構築しています。実際の実務は、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が事務局として担当し、24時間365日の監視体制を維持しています。

戦略本部の主要な機能には、サイバーセキュリティ戦略の策定、重要インフラの防護、政府機関の情報システムの安全確保、サイバーセキュリティに関する普及啓発、国際協力の推進などがあります。また、重大なサイバーインシデントが発生した際には、関係機関の連携を調整し、迅速な対応を指揮する役割も担っています。

この体制を支援するため、多くの企業や組織ではサイバーセキュリティ管理ツールやインシデント対応システムを導入し、政府の方針に沿った対策を実施しています。特に、重要インフラ事業者では、高度な脅威検知システムの導入により、APT攻撃などの高度な脅威に対する防御力を強化しています。

重要インフラの防護と官民連携

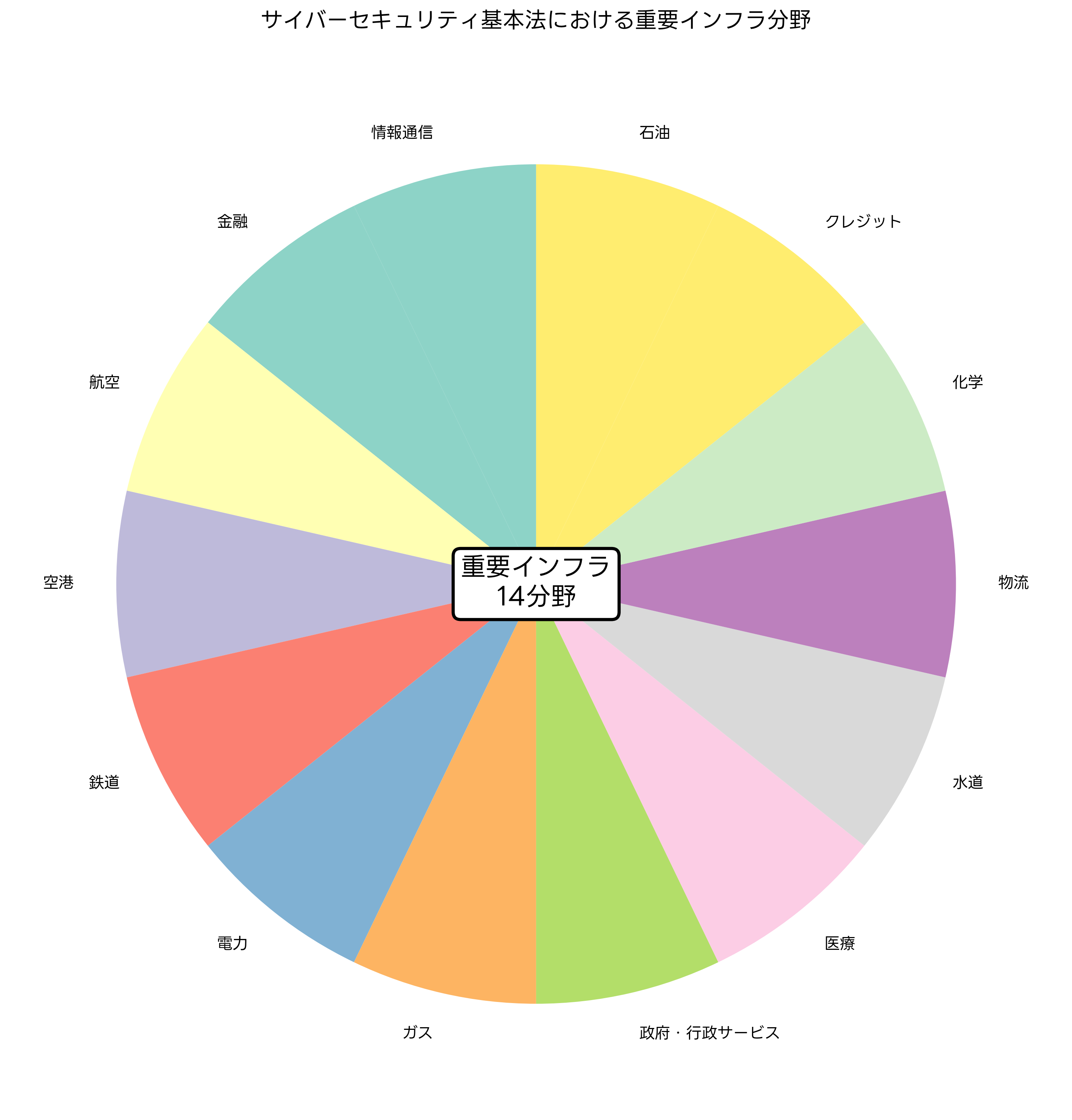

サイバーセキュリティ基本法における重要な柱の一つが、重要インフラの防護です。日本では、国民生活や経済活動に重大な影響を及ぼす可能性のある14分野を重要インフラとして指定し、これらの分野における事業者と政府が連携してサイバーセキュリティ対策を推進しています。

重要インフラ14分野には、情報通信、金融、航空、空港、鉄道、電力、ガス、政府・行政サービス、医療、水道、物流、化学、クレジット、石油が含まれます。これらの分野では、サイバー攻撃による障害が発生すると、国民生活や経済活動に深刻な影響を与える可能性があるため、特に高度なセキュリティ対策が求められています。

重要インフラ事業者に対しては、安全基準等の策定、情報共有体制の構築、演習・訓練の実施、インシデント対応支援などの支援が提供されています。また、各分野には情報共有・分析機関(ISAC)が設置され、脅威情報の収集・分析・共有が行われています。これらの機関では、専門的な脅威インテリジェンスツールを活用して、最新の攻撃手法や脆弱性情報を分析し、関係事業者に迅速に情報提供を行っています。

官民連携の具体的な取り組みとして、重要インフラ演習が定期的に実施されています。これらの演習では、実際のサイバー攻撃を想定したシナリオに基づいて、政府機関と重要インフラ事業者が連携した対応訓練を行います。演習の効果を最大化するため、多くの組織ではサイバー演習プラットフォームやインシデント対応訓練ツールを導入し、実践的な対応能力の向上を図っています。

国際協力とグローバル戦略

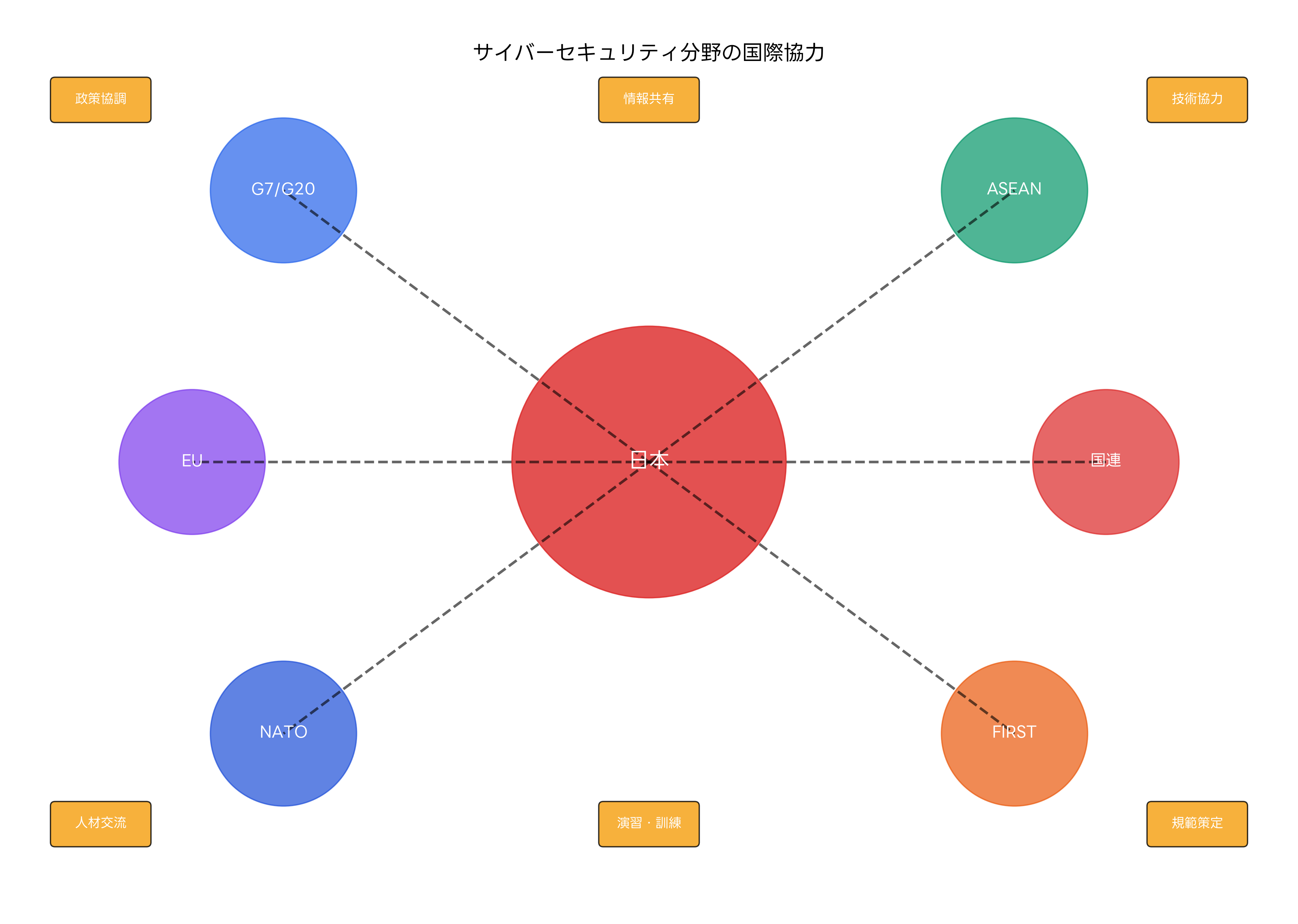

サイバー空間における脅威は国境を越えて発生するため、サイバーセキュリティ基本法では国際協力を重要な柱として位置づけています。日本は多国間・二国間の様々な枠組みを通じて、国際的なサイバーセキュリティ対策の推進に積極的に参画しています。

多国間協力では、G7、G20、ASEANなどの国際的な枠組みの中で、サイバーセキュリティに関する政策協調、情報共有、技術協力を推進しています。特に、G7においては、サイバーセキュリティに関する共同声明の採択や、重要インフラの防護に関するベストプラクティスの共有が行われています。これらの国際協力を効果的に支援するため、政府機関では国際標準対応セキュリティツールの導入が進められています。

二国間協力では、米国、英国、フランス、ドイツ、オーストラリア、インドなどとの間で、サイバーセキュリティに関する協力協定や覚書を締結し、政策対話、技術協力、人材交流、演習・訓練などを実施しています。また、開発途上国に対しては、サイバーセキュリティ能力構築支援として、専門家派遣、研修実施、技術協力などを提供しています。

国際的なサイバーセキュリティ規範の策定にも積極的に参画しており、国連政府専門家会合(GGE)や国連オープンエンド作業部会(OEWG)などの場で、責任ある国家の行動に関する規範や信頼醸成措置の議論に貢献しています。これらの国際協力活動を支援するため、多言語対応セキュリティソリューションや国際連携プラットフォームの導入が進められています。

サイバーセキュリティ人材の育成と確保

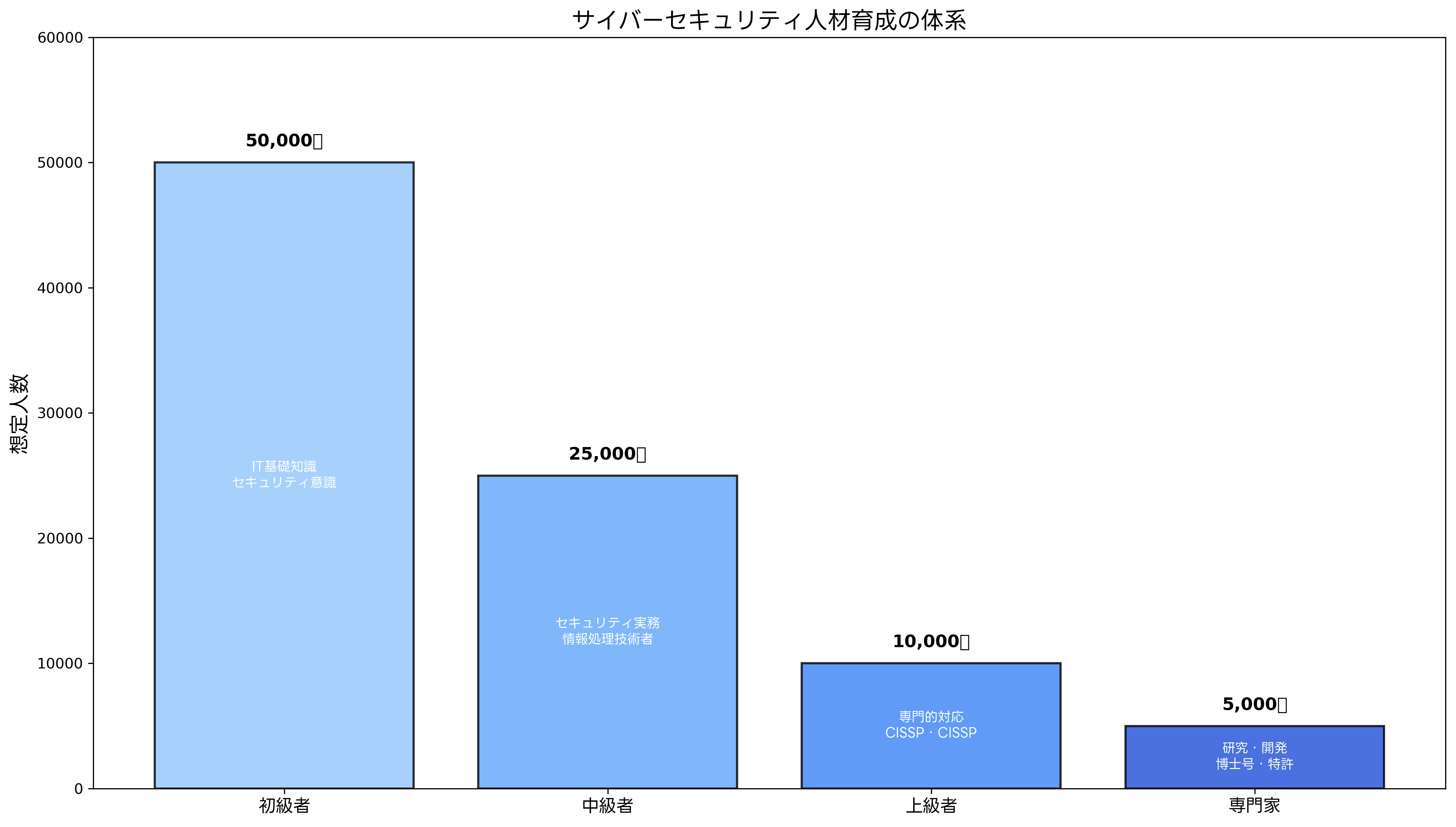

サイバーセキュリティ基本法では、サイバーセキュリティに関する人材の育成及び確保を重要な施策として位置づけています。急速に拡大するサイバー脅威に対処するためには、高度な専門知識と実践的な対応能力を持つ人材の確保が不可欠です。

政府は、初級者から専門家まで、段階的な人材育成プログラムを展開しています。初級者レベルでは、一般のIT利用者を対象とした基本的なセキュリティ意識の向上が重点となります。多くの組織では、セキュリティ意識向上ツールやeラーニングプラットフォームを活用して、従業員のセキュリティリテラシー向上を図っています。

中級者レベルでは、システム管理者やセキュリティ担当者を対象とした実務的なスキル向上が重点となります。情報処理技術者試験の合格促進や、実践的な演習・訓練の実施により、現場で活用できる能力の向上を図っています。このレベルの人材育成には、実践的セキュリティ演習環境やハンズオン学習ツールが効果的に活用されています。

上級者・専門家レベルでは、高度な脅威に対応できる専門的な知識と技能を持つ人材の育成が重点となります。大学院での高度な研究、産学連携による実践的な教育、国際的な専門機関での研修などを通じて、世界レベルの専門家を育成しています。また、高度なセキュリティ分析ツールやフォレンジック調査システムの習得により、実践的な対応能力の向上を図っています。

産業界との連携も重要な要素です。経済産業省が推進する「産業サイバーセキュリティセンター」では、重要インフラ事業者や製造業を対象とした実践的な人材育成プログラムを提供しています。また、「セキュリティ・キャンプ」などの若手人材育成事業により、将来のサイバーセキュリティ人材の裾野拡大を図っています。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験においては、サイバーセキュリティ基本法に関する問題が情報セキュリティマネジメントの分野で頻出しています。特に、法律の目的、基本理念、組織体制、施策の内容などが重要な出題ポイントとなっています。

午前問題では、サイバーセキュリティ戦略本部の構成、重要インフラ14分野の分類、国際協力の枠組み、人材育成の取り組みなどに関する基本的な知識が問われます。例えば、「サイバーセキュリティ戦略本部の本部長を務めるのは誰か」といった組織に関する問題や、「重要インフラ分野に含まれるものはどれか」といった分類に関する問題が出題されます。

午後問題では、より実践的な場面でのサイバーセキュリティ基本法の応用が問われます。企業のサイバーセキュリティ戦略立案、重要インフラ事業者としての対応計画策定、国際協力における課題分析などの文脈で、法律の理解と実務への応用能力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験の専門参考書やサイバーセキュリティ法制度の解説書を活用して、理論的な知識を深めることが重要です。また、過去問題集の分析により、出題パターンを理解し、効果的な学習戦略を立てることができます。

実務経験がある場合は、自社のサイバーセキュリティ対策をサイバーセキュリティ基本法の観点から分析し、改善提案を考える練習も効果的です。サイバーセキュリティ戦略策定ガイドなどの実務書を参照することで、理論と実践の橋渡しができます。

最新の改正動向と今後の展望

サイバーセキュリティ基本法は、変化するサイバー脅威の状況に対応するため、定期的な見直しと改正が行われています。2023年の改正では、デジタル化の進展に伴う新たな脅威への対応、官民連携の更なる強化、国際協力の拡充などが盛り込まれました。

特に注目すべき改正点として、クラウドサービスやIoTデバイスなどの新技術に対応したセキュリティ基準の策定、サプライチェーンリスクへの対応強化、サイバー演習の高度化などがあります。これらの改正に対応するため、多くの組織ではクラウドセキュリティ管理ツールやIoTセキュリティソリューションの導入を進めています。

今後の展望として、人工知能(AI)や機械学習を活用した高度な脅威検知、量子コンピューティング時代に向けた暗号技術の強化、ゼロトラストアーキテクチャの普及などが重要な課題となっています。政府は、これらの新技術に対応した法制度の整備と実効性のある対策の推進を図っています。

また、サイバーセキュリティ分野における国際競争が激化する中で、日本の技術的優位性の確保と産業競争力の強化も重要な課題です。次世代セキュリティ技術の研究開発支援や、国産セキュリティソリューションの普及促進により、技術立国としての地位確立を目指しています。

企業における実践的な対応策

サイバーセキュリティ基本法の理念を企業レベルで実践するためには、経営層のリーダーシップの下で、組織全体でのセキュリティ対策の推進が必要です。多くの企業では、最高情報セキュリティ責任者(CISO)の設置、サイバーセキュリティ委員会の設立、定期的なリスク評価の実施などにより、組織的な対応体制を構築しています。

具体的な対策として、統合セキュリティ管理プラットフォームの導入により、多様なセキュリティツールを一元管理し、効率的な運用を実現している企業が増えています。また、ゼロトラストネットワークアクセスの実装により、従来の境界防御から脱却し、より高度なセキュリティ対策を実現しています。

サプライチェーンセキュリティの強化も重要な課題です。取引先企業のセキュリティレベルの評価、セキュリティ要件の契約への盛り込み、定期的な監査の実施などにより、サプライチェーン全体でのセキュリティ向上を図っています。このような取り組みを支援するため、サプライチェーンリスク管理ツールやベンダーリスク評価システムの導入が進んでいます。

まとめ

サイバーセキュリティ基本法は、デジタル社会における安全保障の法的基盤として、日本のサイバーセキュリティ対策の根幹を成しています。政府全体の統一された戦略の下で、官民が連携した包括的な対策が推進され、国際協力や人材育成も含めた多面的なアプローチが展開されています。

応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、法律の基本的な理解から実践的な応用まで、幅広い知識が求められます。変化するサイバー脅威に対応するため、継続的な学習と最新動向の把握が重要です。

企業や組織においては、この法律の理念を踏まえた実効性のあるサイバーセキュリティ対策の実施が求められています。適切なツールや技術の活用により、安全で信頼性の高い情報システムを構築し、デジタル社会の発展に貢献することが可能です。今後も技術の進歩と脅威の変化に対応した継続的な改善により、サイバーセキュリティの向上を図っていくことが重要です。