デジタル社会の急速な発展とともに、個人データの収集・処理・保存が日常的に行われる現代において、データ削除権は個人のプライバシー保護と自己決定権を確保するための重要な権利として位置づけられています。この権利は、個人が自分に関する情報をコントロールし、デジタル社会において尊厳を保持するための基本的な仕組みとして機能しています。近年、欧州連合の一般データ保護規則(GDPR)をはじめとする世界各国のデータ保護法制において、データ削除権は中核的な権利として確立され、企業や組織に対して法的義務を課すまでに発展しています。

データ削除権の基本的な概念と定義

データ削除権は、一般的に「忘れられる権利」(Right to be Forgotten)とも呼ばれ、個人データの主体が、データ管理者に対して自分に関する個人データの削除を求める権利です。この権利は、単にデータを物理的に消去することを求めるだけでなく、そのデータに基づく処理の停止、第三者への提供の中止、検索エンジンの結果からの除去など、包括的なデータの「消去」を実現することを目的としています。

データ削除権の概念は、個人の自律性とプライバシーの保護を基盤としており、個人が自分の人生において新たなスタートを切る機会を提供することを重視しています。過去の行動や判断が永続的にデジタル空間に残存し続けることにより、個人の社会復帰や人格的成長が阻害される状況を防ぐため、この権利は重要な役割を果たしています。特に、未成年時の行動や軽微な過去の出来事が、成人後の就職活動や社会活動に悪影響を及ぼすことを防ぐという観点から、データ削除権の社会的意義は非常に高く評価されています。

データ削除権を効果的に行使するためには、個人情報管理ツールやプライバシー保護ソフトを活用することで、自分の個人データがどのような組織によって処理されているかを把握することが重要です。

データ削除権の歴史的発展と国際的な動向

データ削除権の概念は、2014年の欧州司法裁判所(ECJ)による「Google Spain判決」で初めて明確に確立されました。この判決では、スペインの新聞記事のデジタルアーカイブに関する検索結果の削除を求めた個人の請求が認められ、検索エンジン事業者に対してリンクの削除義務が課されました。この判決は、デジタル時代における個人の権利のあり方を根本的に変える画期的なものとして、世界各国の法制度に大きな影響を与えました。

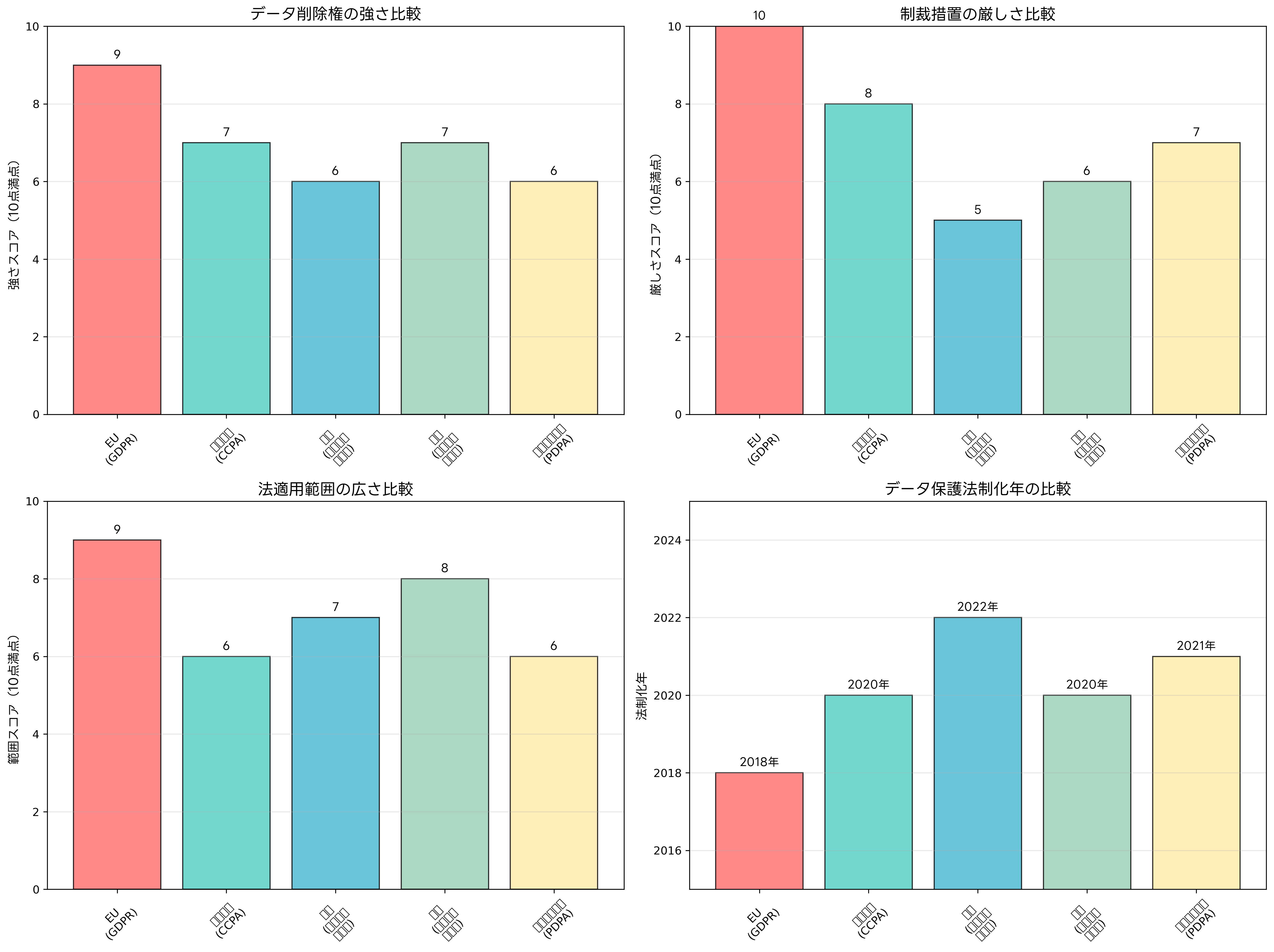

その後、2018年に施行された欧州連合の一般データ保護規則(GDPR)において、データ削除権は第17条で明文化され、法的に確立された権利となりました。GDPRにおけるデータ削除権は、単なる削除請求権を超えて、データ管理者に対して積極的な削除義務を課すものとして設計されており、違反した場合には厳重な制裁措置が課されることになっています。

アメリカにおいては、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)やバージニア州消費者データ保護法(VCDPA)などの州法レベルで、データ削除権に類似する権利が認められています。これらの法律では、事業者に対して消費者の個人情報の削除義務が課されており、アメリカにおけるプライバシー保護の新たな潮流を形成しています。法律専門書籍を参考にすることで、各国の法制度の詳細を理解することができます。

アジア太平洋地域においても、韓国の個人情報保護法、シンガポールの個人データ保護法、日本の個人情報保護法の改正などにより、データ削除権に関する規定が整備されています。これらの法制度は、それぞれの国の文化的・社会的背景を反映しながらも、国際的なデータ流通の円滑化を図るため、一定の調和を保つような形で発展しています。

日本におけるデータ削除権の法的枠組み

日本では、2022年4月に施行された改正個人情報保護法において、データ削除権に類似する権利として「利用停止・消去等の請求権」が強化されました。この改正により、個人は、個人情報取扱事業者に対して、自己の個人情報の利用停止や消去を求めることができるようになりました。ただし、この権利の行使には一定の要件があり、無制限に認められるものではありません。

具体的には、個人情報が法令に違反して取り扱われている場合、取得時に示された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱われている場合、または偽りその他不正の手段により取得された場合などに、利用停止や消去を求めることができます。また、個人情報の取扱いが個人の権利または正当な利益を害している場合にも、一定の条件下で利用停止や消去を求めることが可能です。

日本の法制度では、欧州のGDPRと比較して、事業者の負担軽減と実務上の実現可能性が重視されており、削除請求の要件や手続きがより詳細に規定されています。このため、法令遵守マニュアルや個人情報保護対策ガイドを活用して、適切な権利行使の方法を理解することが重要です。

データ削除権の適用範囲と限界

データ削除権は強力な権利である一方で、その適用には一定の限界と例外が存在します。まず、表現の自由との関係では、報道機関による報道活動や学術研究、文学・芸術的表現などにおいては、データ削除権の行使が制限される場合があります。これは、個人のプライバシー保護と社会の知る権利や表現の自由との適切なバランスを保つためです。

公衆の利益に関わる情報については、その削除が社会全体の利益を損なう可能性がある場合、削除請求が拒否されることがあります。例えば、公人の政治活動に関する情報や、企業の不正行為に関する情報、重大な犯罪に関する情報などは、公共性の観点から削除が制限される場合があります。

技術的な限界としては、データが複数のシステムに分散して保存されている場合や、バックアップシステムに保存されている場合、完全な削除が技術的に困難な場合があります。また、ブロックチェーン技術を使用したシステムでは、データの削除が技術的に不可能な場合もあります。これらの技術的課題に対応するため、データバックアップシステムや情報管理ソフトウェアの適切な選択と運用が重要になります。

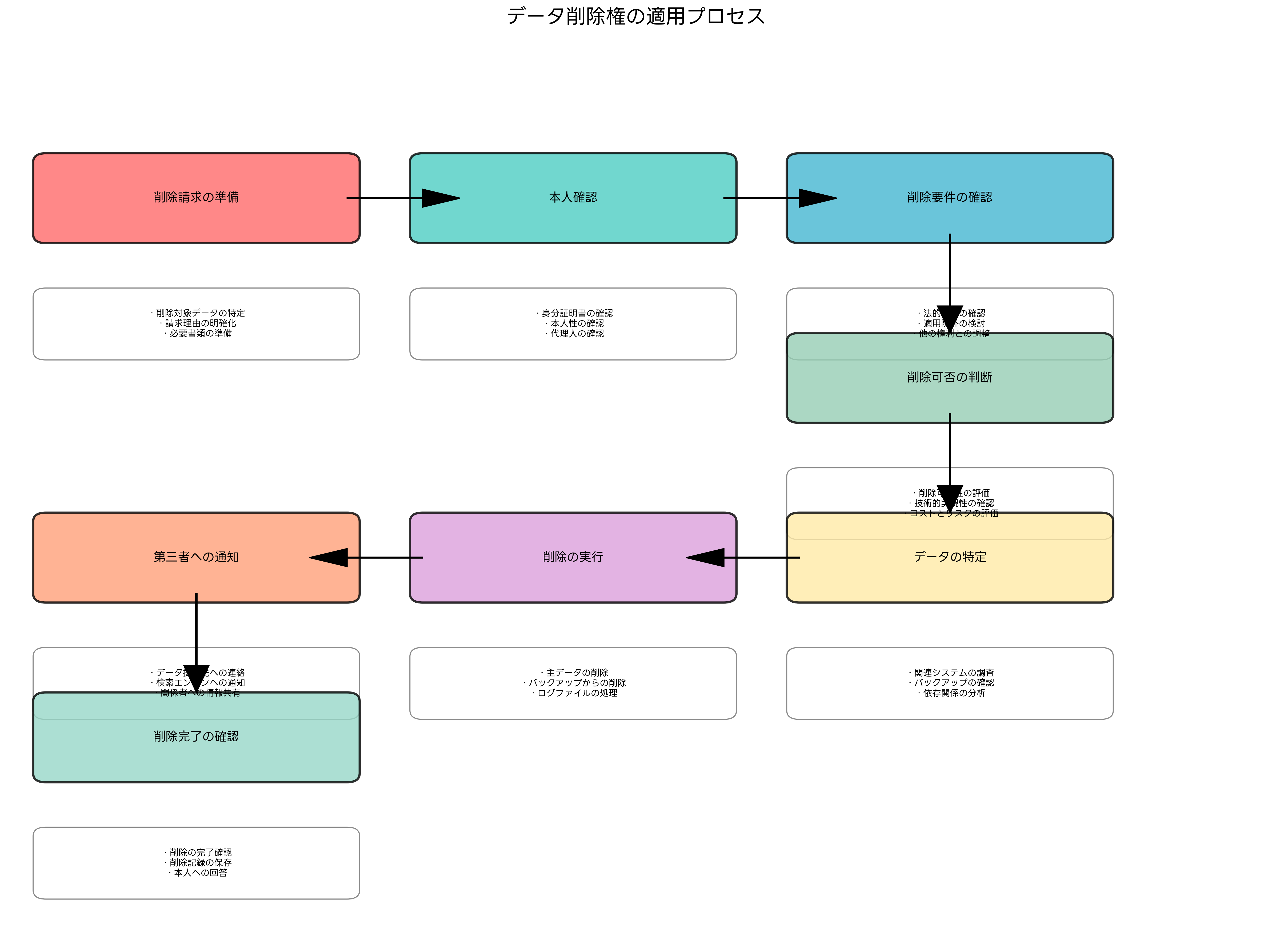

データ削除権の行使手続きと実務

データ削除権を効果的に行使するためには、適切な手続きを踏むことが重要です。まず、削除を求める個人データを特定し、そのデータを処理している組織を明確にする必要があります。多くの場合、ウェブサイトのプライバシーポリシーや利用規約を確認することで、データの処理目的や連絡先を把握することができます。

削除請求は、通常、書面またはメール等の記録が残る方法で行います。請求書には、削除を求める理由、対象となるデータの範囲、本人確認のための情報などを記載する必要があります。組織によっては、専用の請求フォームを提供している場合もあり、これらを活用することで効率的な手続きが可能です。

組織側では、削除請求を受領した場合、まず本人確認を行い、請求の正当性を検証します。その後、削除の可否を判断し、削除可能な場合は迅速にデータの削除を実行します。削除できない場合は、その理由を明確に説明し、代替的な措置があれば提案します。個人情報管理システムを導入することで、このような手続きを効率化できます。

削除の実行においては、対象となるデータを完全に消去し、バックアップやログファイルからも除去することが求められます。また、データが第三者に提供されている場合は、これらの第三者に対しても削除を求める必要があります。検索エンジンにインデックスされている情報については、検索エンジン事業者に対して除去を求めることも重要です。

データ削除権と技術的な実装課題

現代の情報システムにおいて、データの完全な削除を実現することは技術的に複雑な課題となっています。データベースシステムでは、パフォーマンスの観点から、削除されたデータが物理的に除去されるまでに時間がかかる場合があります。また、データの整合性を保つため、関連するデータとの依存関係を慎重に処理する必要があります。

クラウドコンピューティング環境では、データが複数の地理的位置に分散して保存されている場合があり、すべての場所からのデータ削除を確実に実行することが重要です。特に、異なる法域にデータが保存されている場合は、各地域の法的要件に従って削除を実行する必要があります。クラウドセキュリティ対策ツールを活用することで、これらの課題に対応できます。

ビッグデータ分析やAI・機械学習システムでは、個人データが大量のデータセットの一部として処理されている場合があります。このような場合、特定の個人のデータのみを削除することが技術的に困難な場合があり、システム全体の再構築が必要になることもあります。これらの技術的課題を解決するため、プライバシー保護技術の研究開発が進められており、AI・機械学習専門書で最新の技術動向を把握することが有効です。

企業におけるデータ削除権への対応策

企業がデータ削除権に適切に対応するためには、包括的なデータガバナンス体制の構築が不可欠です。まず、組織内で処理されているすべての個人データを把握し、データフローを文書化することが重要です。データの種類、取得方法、処理目的、保存期間、第三者提供の有無などを明確に記録し、定期的に更新する必要があります。

データ削除のためのポリシーと手順を策定し、組織内で共有することも重要です。このポリシーでは、削除請求の受付方法、処理期間、削除の実行方法、記録の保持などを明確に定める必要があります。また、従業員に対する教育・研修を実施し、データ削除権に関する理解を深めることが重要です。企業法務実務書やデータ管理ガイドラインを参考にして、実効性のある対応策を構築できます。

技術面では、データの削除を効率的に実行できるシステムの構築が必要です。個人データの識別・追跡機能、自動削除機能、削除ログの記録機能などを備えたシステムを導入することで、削除請求に迅速かつ確実に対応できます。また、データの最小化原則に基づき、必要最小限のデータのみを収集・処理することで、削除の対象となるデータ量を減らすことも重要です。

データ削除権の国際的な執行と課題

データ削除権の国際的な執行においては、法域を跨ぐデータの流通とそれに伴う複雑な法的問題が存在します。例えば、欧州居住者が米国企業に対してGDPRに基づく削除請求を行った場合、米国企業は欧州の法律に従って対応する必要がありますが、同時に米国の法律との整合性も確保しなければなりません。

国際的なデータ転送に関する枠組みとして、欧州連合は十分性認定、標準契約条項、拘束的企業準則などの仕組みを提供していますが、これらの枠組みの下でも、データ削除権の確実な執行は技術的・実務的な課題が残されています。特に、データが複数の国に分散して保存されている場合や、現地法によってデータの保存が義務付けられている場合などは、削除の実行が困難になる場合があります。

国際的な執行の実効性を確保するため、各国の監督当局間の協力体制の構築が進められています。欧州データ保護委員会(EDPB)をはじめとする国際的な協力枠組みを通じて、情報共有や共同調査などが実施されており、データ削除権の国際的な執行力の向上が図られています。国際法専門書籍を参考にして、これらの国際的な動向を理解することが重要です。

データ削除権と新興技術の関係

人工知能(AI)と機械学習技術の発展により、データ削除権の実装にはこれまでにない技術的課題が生じています。機械学習モデルでは、個人データが学習プロセスで使用された後、そのデータの影響がモデルのパラメータに組み込まれるため、単純にデータを削除しただけではその影響を完全に除去することができません。このため、「機械学習の忘却」(Machine Unlearning)と呼ばれる新しい技術分野が注目されています。

ブロックチェーン技術においては、データの不変性という基本的な特性により、一度記録されたデータの削除が技術的に不可能になります。この問題を解決するため、プライバシーに配慮したブロックチェーン設計や、オフチェーンストレージとの組み合わせなどの技術的解決策が研究されています。ブロックチェーン技術書で最新の技術動向を把握することで、これらの課題への理解を深めることができます。

IoT(モノのインターネット)デバイスの普及により、個人データが様々なデバイスやセンサーによって収集・処理されるようになっています。これらのデバイスは処理能力や記憶容量が限られている場合が多く、データ削除機能の実装が技術的に困難な場合があります。また、デバイスが物理的にアクセス困難な場所に設置されている場合は、削除の実行自体が困難になることもあります。

データ削除権の社会的影響と倫理的考察

データ削除権の普及は、デジタル社会における個人の自律性と尊厳の保護に大きく貢献している一方で、社会全体への影響についても慎重な検討が必要です。特に、歴史的記録の保存と個人のプライバシー保護との間のバランスは、重要な倫理的課題となっています。

報道機関や研究機関にとって、データ削除権の拡大は情報の収集・保存・活用に制約を与える可能性があります。一方で、個人の更生機会の確保や社会復帰の支援という観点から、データ削除権の重要性も認識されています。このような利益の対立を調整するため、公共性の基準や判断手続きの明確化が求められています。

若年層のデジタルリテラシー教育においても、データ削除権は重要なテーマとなっています。ソーシャルメディアの普及により、若者が自分の情報をオンラインで公開する機会が増加しており、将来の影響を考慮した適切な情報管理の重要性が高まっています。デジタルリテラシー教育教材を活用することで、データ削除権に関する正しい知識を身につけることができます。

データ削除権の経済的インパクト

データ削除権の実装は、企業にとって相当な経済的負担を伴う場合があります。削除請求への対応には、システムの改修、人的リソースの確保、削除プロセスの自動化などが必要となり、特に中小企業にとっては大きな負担となる可能性があります。一方で、適切なデータ管理体制の構築は、企業の信頼性向上やリスク管理の強化につながり、長期的には競争優位性の源泉となる可能性もあります。

データエコノミーの発展において、個人データは重要な経済資源として位置づけられていますが、データ削除権の拡大により、企業のデータ活用戦略に変化が生じています。企業は、データの価値最大化と個人のプライバシー保護を両立させる新しいビジネスモデルの構築が求められており、プライバシー保護技術への投資が活発化しています。

データ削除権に関連するサービス産業も成長しており、プライバシー管理ツール、データ削除サービス、コンプライアンス支援サービスなどの新しい市場が形成されています。プライバシー管理ツールやコンプライアンス支援ソフトの需要が増加しており、技術革新と市場拡大が続いています。

データ削除権の監督と執行

データ削除権の実効性を確保するためには、適切な監督・執行体制が不可欠です。欧州では、各加盟国のデータ保護機関がGDPRの執行を担当しており、削除請求に関する苦情の調査や制裁措置の発動を行っています。これらの機関は、個人からの苦情を受け付け、企業に対する調査を実施し、必要に応じて改善命令や制裁金の課徴を行います。

日本では、個人情報保護委員会が個人情報保護法の執行を担当しており、削除請求に関する相談や苦情への対応を行っています。同委員会は、ガイドラインの策定、事業者への指導・助言、立入検査、改善命令などの権限を有しており、データ削除権の適切な履行を監督しています。

監督機関の役割は、法執行だけでなく、事業者や個人に対する教育・啓発活動も重要です。削除請求の適切な方法、企業の対応義務、トラブル解決の手段などについて、分かりやすい情報提供を行うことで、データ削除権の適切な行使と履行を促進しています。監督機関ガイドライン集を参考にすることで、最新の執行動向を把握できます。

将来の展望と課題

データ削除権は、デジタル社会の発展とともに、その重要性がさらに高まることが予想されます。技術の進歩により、より効率的で確実なデータ削除手法の開発が進むと同時に、新しい技術領域における削除権の適用方法についても検討が進められています。

人工知能技術の発展により、個人の行動予測や性格分析がより精密になる一方で、これらの分析結果の削除や修正についても、新しい権利として議論される可能性があります。また、メタバース空間やデジタル資産など、新しいデジタル環境におけるデータ削除権のあり方についても、今後の重要な課題となるでしょう。

国際的な調和の促進も重要な課題です。データが国境を越えて流通する現代において、各国のデータ削除権制度の相互運用性の向上が求められています。国際的な標準化や相互承認制度の構築により、個人が国境を越えて一貫したデータ削除権を享受できる環境の整備が期待されています。国際データ流通ガイドで国際的な動向を把握することが重要です。

まとめ

データ削除権は、デジタル社会における個人の基本的権利として確立され、世界各国で法制化が進んでいます。この権利は、個人のプライバシー保護と自己決定権の確保を目的としており、企業や組織に対して適切なデータ管理義務を課すものです。技術の発展とともに新しい課題も生じていますが、プライバシー保護技術の進歩や国際協力の強化により、その実効性は着実に向上しています。

個人にとっては、自分の個人データがどのように処理されているかを把握し、必要に応じて削除を求める権利を適切に行使することが重要です。企業にとっては、法的義務への適合だけでなく、顧客の信頼獲得と競争優位性の確保のため、積極的なデータ保護体制の構築が求められています。

今後も、技術革新と社会の変化に対応しながら、データ削除権制度のさらなる発展と改善が続いていくことが予想されます。すべての関係者が協力して、個人のプライバシーが適切に保護され、かつデジタル社会の利益が最大化される環境の構築を目指していくことが重要です。