現代のデジタル社会において、紙の書類から電子文書への移行が急速に進んでいます。この変化の中で重要な役割を果たしているのが電子署名法です。応用情報技術者試験においても頻出の重要テーマである電子署名法は、単なる法律の知識を超えて、情報システムの設計・運用における実践的な理解が求められます。本記事では、電子署名法の基本概念から実務での応用まで、包括的に解説します。

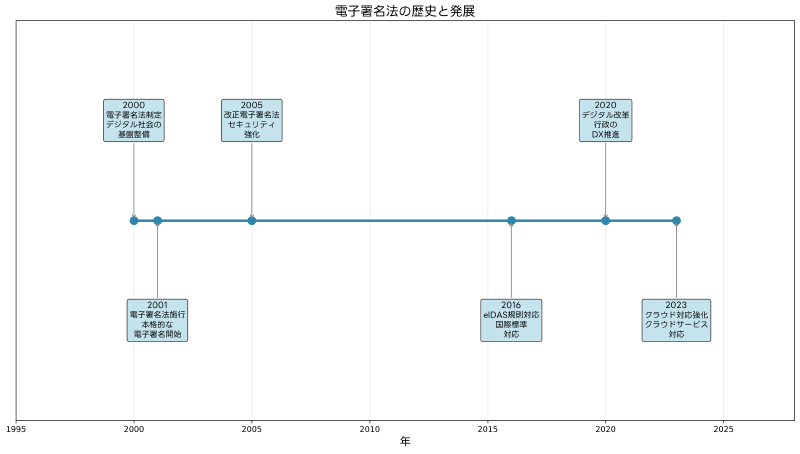

電子署名法は、2000年に制定され、2001年4月に施行された法律です。正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」で、デジタル社会の基盤整備を目的として制定されました。この法律により、電子署名が手書きの署名や押印と同等の法的効力を持つことが明確に規定され、電子商取引やデジタル行政の発展を支える重要な法的基盤となっています。

電子署名法の基本構造と目的

電子署名法は、電子署名の法的効力を認めるとともに、認証業務の適正な運営を確保することを主な目的としています。この法律の制定により、従来の紙ベースの契約や手続きが電子化され、業務効率の向上とコスト削減が実現されています。

法律の構成は大きく分けて、電子署名の定義と法的効力に関する部分と、認証業務に関する規制の部分に分かれています。電子署名の定義では、本人の意思に基づいて作成され、改ざんの検出が可能であることが要件として定められています。この要件を満たすためには、高度な暗号化技術とデジタル証明書の活用が不可欠です。

認証業務については、電子証明書を発行する認証機関の要件と責任が明確に定められています。特定認証業務については、国が定める厳格な基準を満たした事業者のみが提供できることとされており、これにより電子署名の信頼性が確保されています。企業が電子署名システムを導入する際には、認定認証局対応のソリューションを選択することで、法的要件を確実にクリアできます。

電子署名の技術的仕組みと法的要件

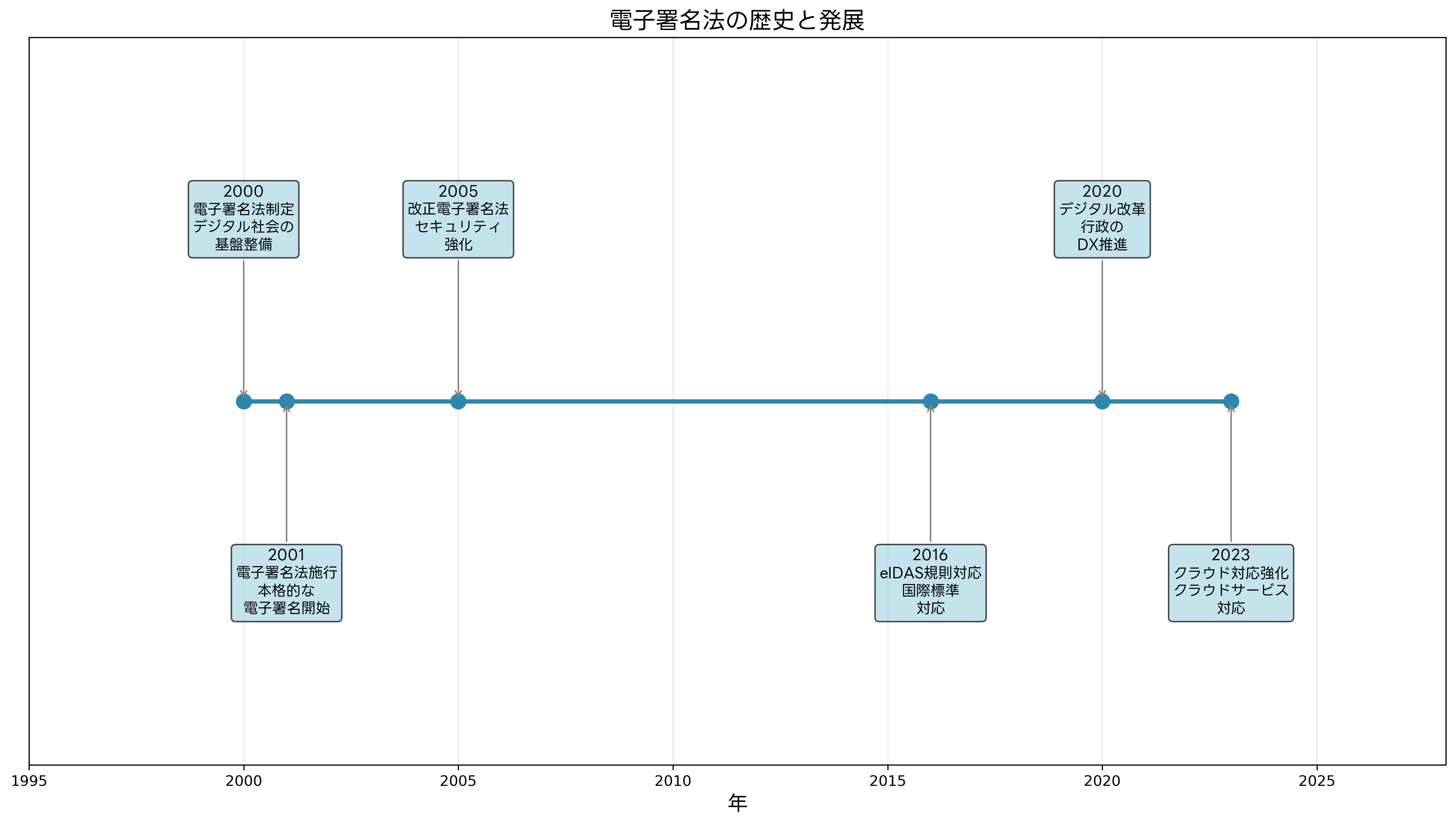

電子署名の技術的な仕組みを理解することは、法的要件の背景を理解する上で重要です。電子署名は、公開鍵暗号方式を基盤とした技術で実現されています。署名者は秘密鍵を使用して電子文書にデジタル署名を付与し、検証者は対応する公開鍵を使用してその署名の真正性を確認します。

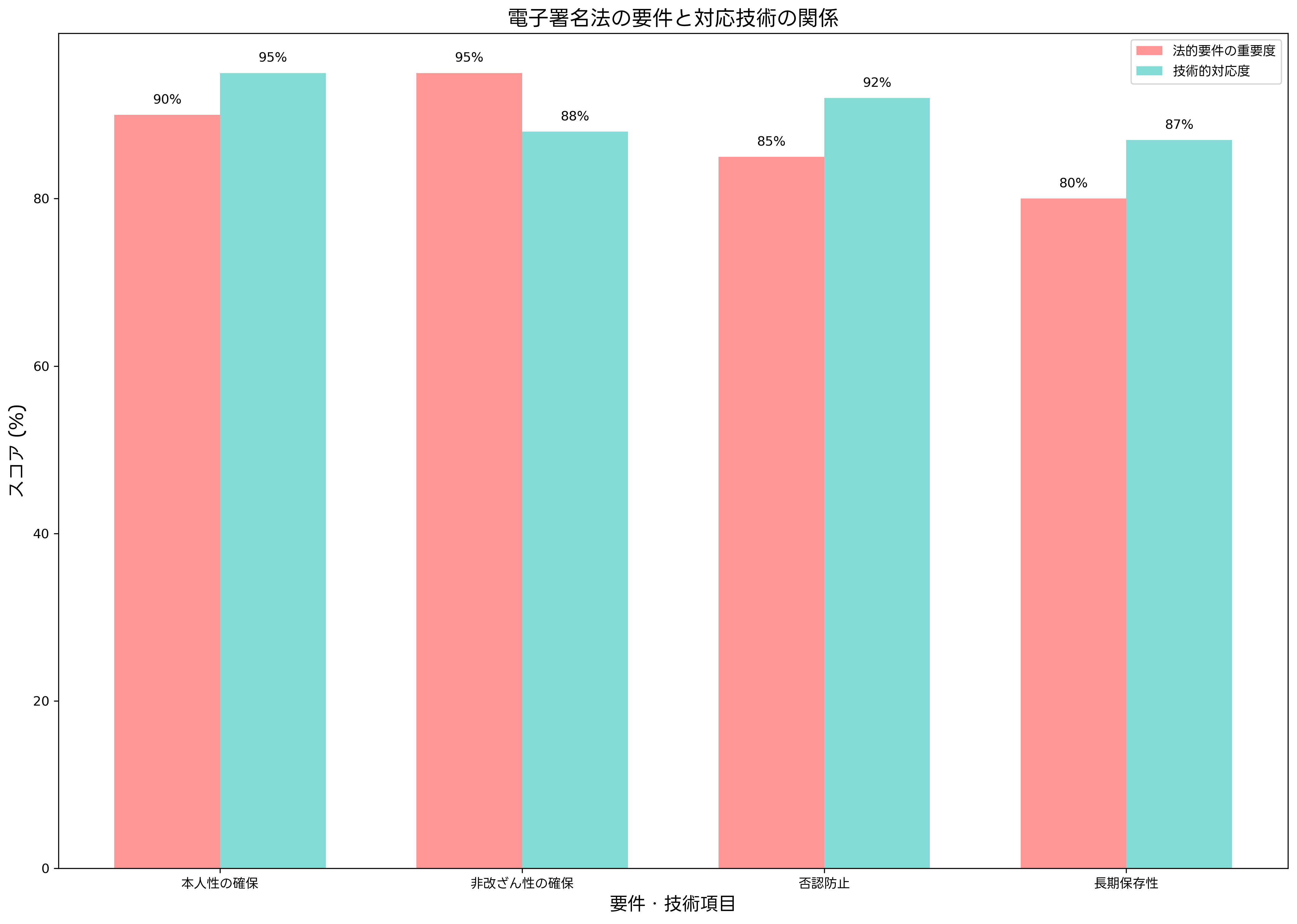

電子署名法では、電子署名が「電磁的記録に記録することができる情報について、当該情報が本人により作成されたものであることを示すための措置」と定義されています。この定義を満たすためには、本人性の確保と非改ざん性の確保という二つの要件を満たす必要があります。

本人性の確保には、デジタル証明書と認証局の仕組みが重要な役割を果たします。認証局は、公開鍵が確実に本人のものであることを証明するデジタル証明書を発行します。この証明書には、署名者の身元情報と公開鍵が含まれており、第三者による検証が可能です。PKI対応の証明書管理システムを導入することで、大規模な組織でも効率的に証明書の管理が行えます。

非改ざん性の確保には、ハッシュ関数とデジタル署名の組み合わせが使用されます。文書の内容からハッシュ値を生成し、そのハッシュ値を秘密鍵で暗号化することで電子署名が作成されます。文書が改ざんされた場合、ハッシュ値が変化するため、改ざんを検出できます。この仕組みを実装するためには、セキュアなハッシュ関数ライブラリの活用が重要です。

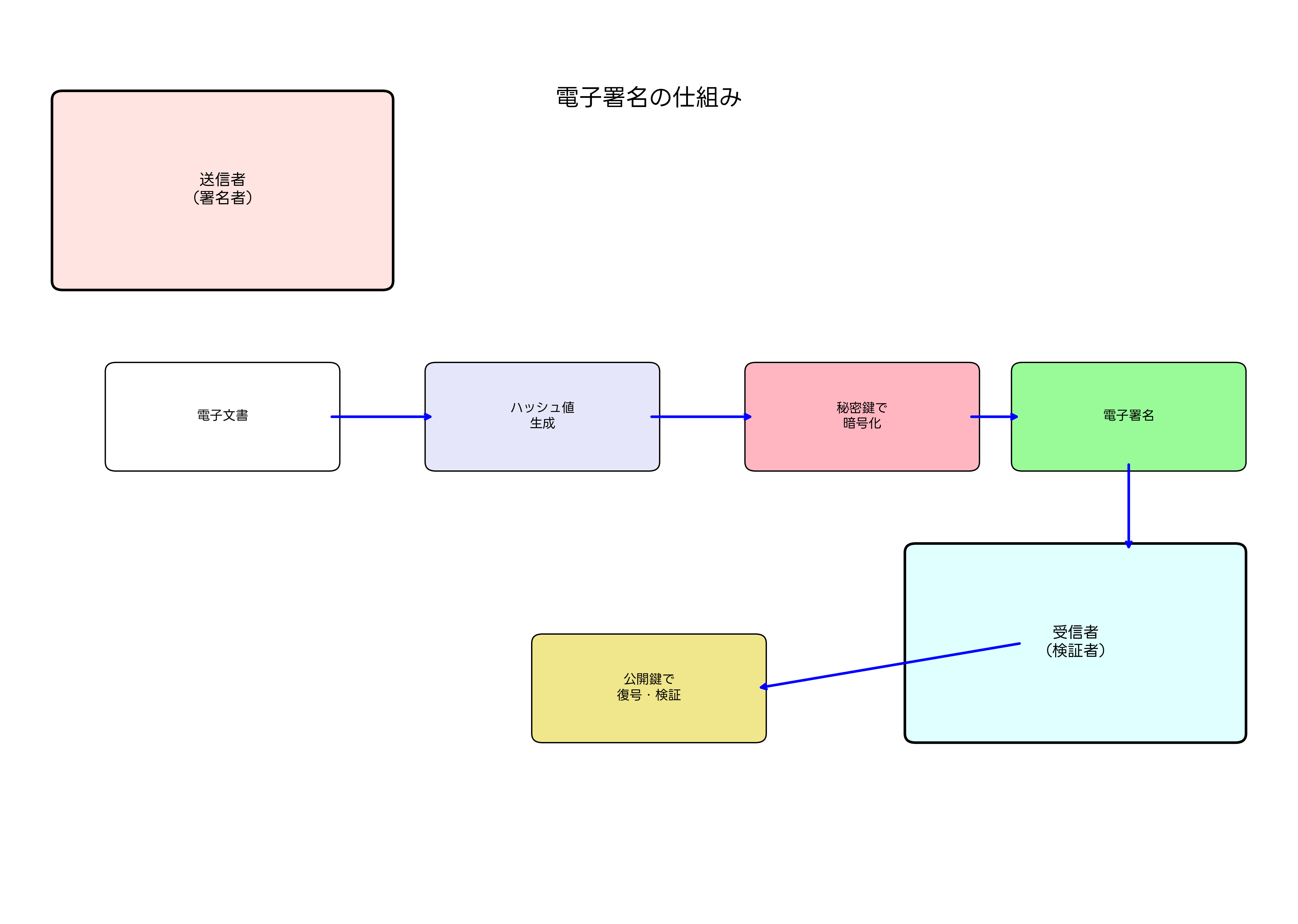

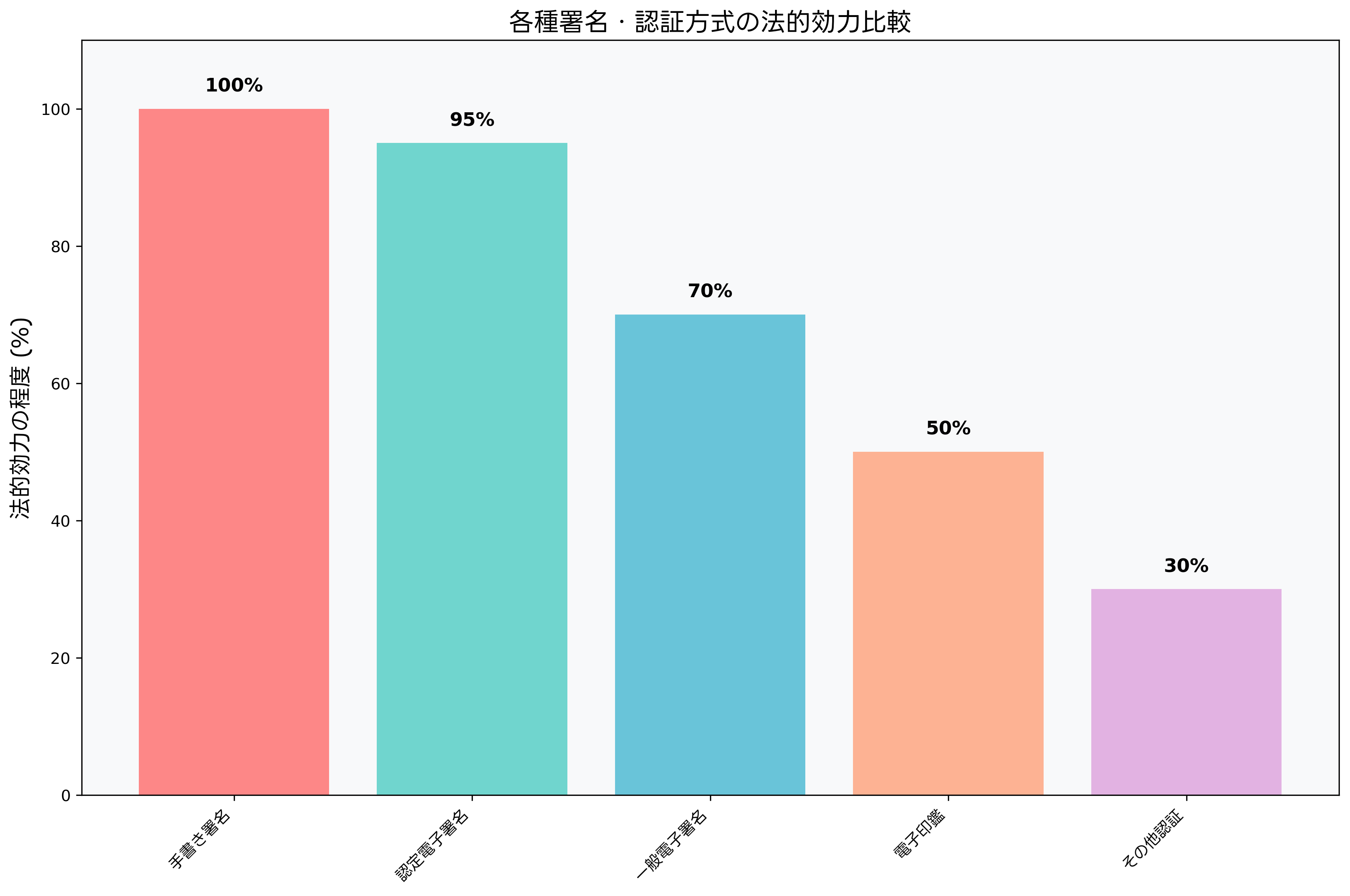

認定電子署名と一般電子署名の違い

電子署名法では、電子署名を認定電子署名と一般電子署名に分類しています。認定電子署名は、特定認証業務を行う認証機関が発行する電子証明書に基づく電子署名で、手書きの署名や押印と同等の法的効力を持ちます。一方、一般電子署名は、それ以外の電子署名を指し、その法的効力は個別に判断されることになります。

認定電子署名になるためには、以下の要件を満たす必要があります。まず、署名者の本人確認が厳格に行われ、面談や本人確認書類の提示が必要です。また、署名に使用する秘密鍵は、署名者が唯一に管理し、他人に漏洩しないよう保護されている必要があります。さらに、電子証明書を発行する認証機関は、国が定める技術的・組織的基準を満たし、主務大臣の認定を受けている必要があります。

企業が認定電子署名を導入する場合、認定認証局対応の電子署名ソリューションを選択することが重要です。これにより、契約書や重要文書に法的効力の高い電子署名を付与できます。特に、金融機関や官公庁との取引において、認定電子署名の使用が求められる場合が多くなっています。

一般電子署名については、技術的要件は緩やかですが、本人性と非改ざん性を確保する必要があります。多くの企業では、クラウド型の電子署名サービスを活用して、効率的に一般電子署名を導入しています。これらのサービスは、使いやすさとコストパフォーマンスに優れており、中小企業でも導入しやすいという特徴があります。

電子署名サービスの選択と実装

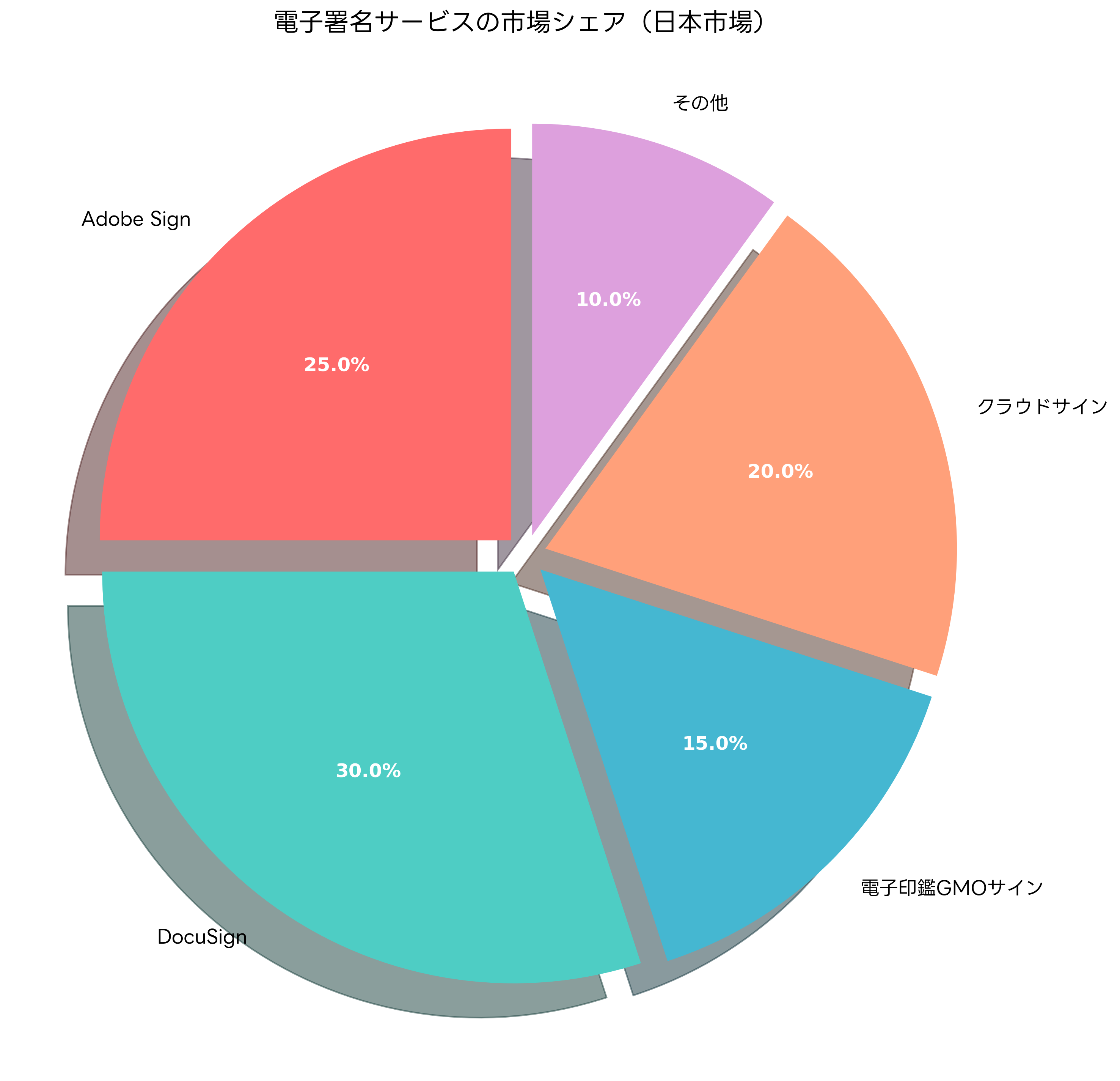

現在の市場には、様々な電子署名サービスが提供されており、企業のニーズに応じて適切なサービスを選択することが重要です。主要なサービスプロバイダーには、Adobe Sign、DocuSign、電子印鑑GMOサイン、クラウドサインなどがあります。

サービス選択の際に考慮すべき要因には、法的要件への対応、セキュリティレベル、使いやすさ、コスト、他システムとの連携性などがあります。特に、業界特有の規制要件がある場合は、それらに対応したサービスを選択する必要があります。例えば、医療業界では、HIPAA対応の電子署名ソリューションが求められます。

導入時の技術的検討事項として、既存システムとのAPI連携、ユーザー認証方式、監査ログの取得、長期保存への対応などがあります。これらの要件を満たすためには、エンタープライズ向けの統合認証システムとの連携が有効です。

セキュリティ面では、署名鍵の管理、通信の暗号化、アクセス制御、侵入検知などの対策が必要です。ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)を使用することで、署名鍵の最高レベルの保護が実現できます。特に、高価値な取引や機密性の高い文書を扱う場合には、HSMの導入が推奨されます。

長期署名とタイムスタンプの重要性

電子署名の効力を長期間維持するためには、タイムスタンプの付与が重要です。電子証明書には有効期限があり、期限が切れると署名の検証ができなくなる可能性があります。この問題を解決するのが、長期署名フォーマットとタイムスタンプです。

タイムスタンプは、時刻認証局(TSA)が発行する時刻証明で、文書が特定の時刻に存在し、その後改ざんされていないことを証明します。認定タイムスタンプサービスを利用することで、法的に有効なタイムスタンプを付与できます。

長期署名には、CAdES(CMS Advanced Electronic Signatures)、XAdES(XML Advanced Electronic Signatures)、PAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)などの国際標準フォーマットが使用されます。これらのフォーマットは、署名値、証明書、タイムスタンプ、失効情報などを一体化して管理し、長期間にわたって署名の検証を可能にします。

企業でこれらの長期署名フォーマットを扱うためには、長期署名対応のドキュメント管理システムの導入が有効です。これにより、契約書や重要文書を長期間にわたって安全に保管し、必要に応じて署名の検証を行うことができます。

国際的な相互運用性とeIDAS規則

グローバルビジネスの拡大に伴い、電子署名の国際的な相互運用性が重要になっています。EU域内では、eIDAS規則(electronic IDentification, Authentication and trust Services)により、電子署名の法的枠組みが統一されています。

日本の電子署名法とeIDAS規則の間には、技術的・法的な相違がありますが、相互認証の仕組みにより、一定の相互運用性が確保されています。日本企業がEU域内で事業を行う場合、eIDAS対応の電子署名ソリューションの活用が有効です。

米国では、ESIGN Act(Electronic Signatures in Global and National Commerce Act)により、電子署名の法的効力が認められています。アジア太平洋地域でも、各国で電子署名法が整備されており、地域内での相互運用性の向上が図られています。これらの国際的な動向に対応するため、多国対応の電子署名プラットフォームを選択することが重要です。

電子署名導入のメリットと課題

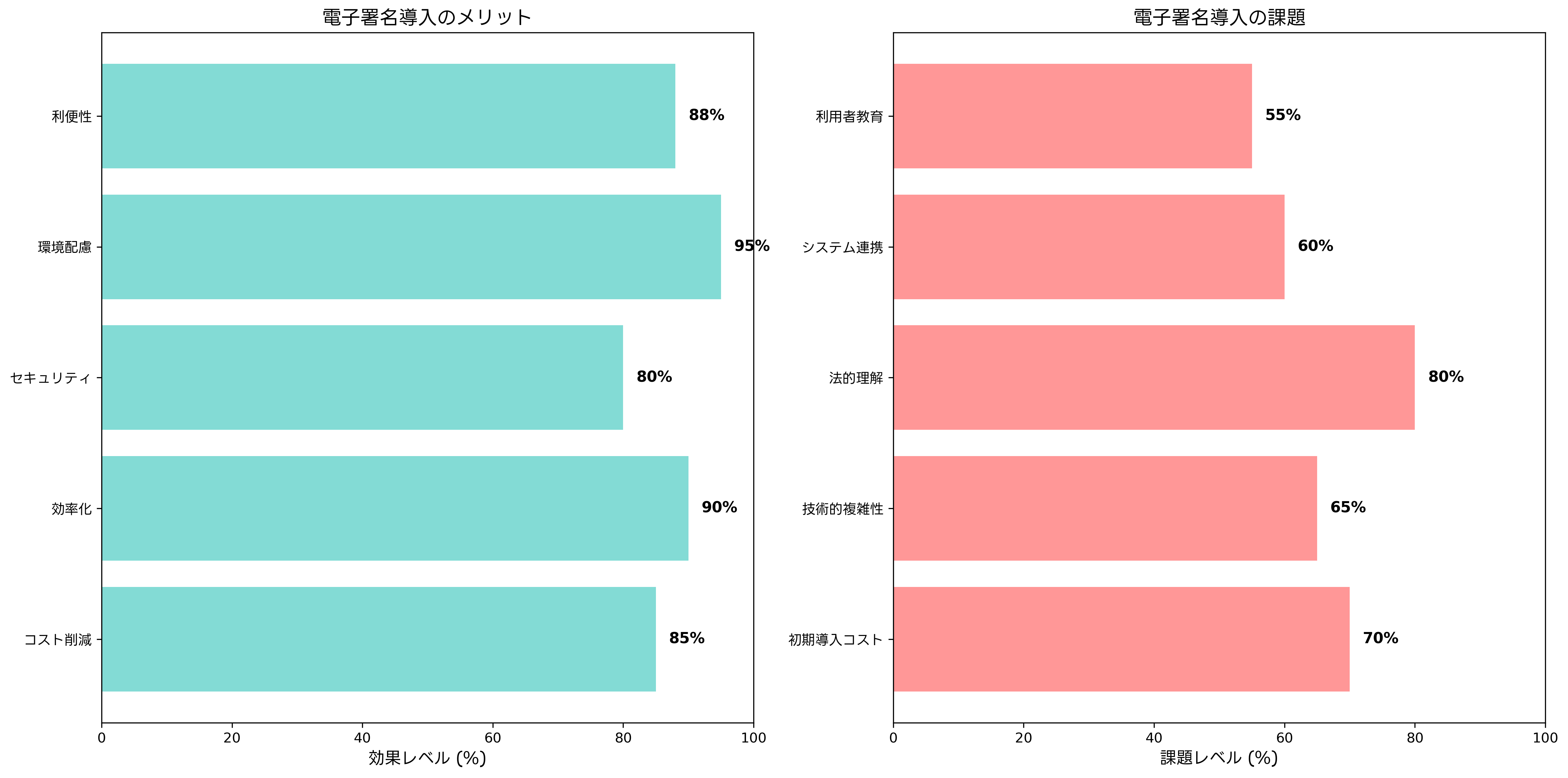

電子署名の導入には、多くのメリットがある一方で、解決すべき課題も存在します。メリットとしては、コスト削減、業務効率化、セキュリティ向上、環境負荷軽減、利便性向上などが挙げられます。

コスト削減の面では、印刷費、郵送費、保管費用の削減により、年間数百万円から数千万円のコスト削減効果が期待できます。また、契約手続きの時間短縮により、ビジネススピードの向上も実現できます。コスト削減効果測定ツールを使用することで、具体的な削減効果を定量化できます。

業務効率化については、電子化により手続きの自動化が可能になり、人的ミスの削減と処理時間の短縮が実現できます。ワークフロー自動化システムと連携することで、承認プロセス全体の効率化が図れます。

一方、課題としては、初期導入コスト、技術的複雑性、法的理解の必要性、システム連携の困難さ、利用者教育の必要性などがあります。これらの課題を解決するためには、段階的な導入アプローチと継続的な教育・研修が重要です。

技術的複雑性については、専門コンサルティングサービスを活用することで、適切な技術選択と実装が可能になります。また、利用者教育には、電子署名教育プログラムの活用が効果的です。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験において、電子署名法に関する問題は、セキュリティ分野やシステム監査分野で頻繁に出題されています。特に、電子署名の技術的仕組み、法的要件、認証局の役割、PKIの構成要素などが重要なポイントです。

午前問題では、電子署名法の基本概念、認定電子署名と一般電子署名の違い、公開鍵暗号方式の仕組み、デジタル証明書の構成要素などが問われます。また、タイムスタンプの目的、長期署名の必要性、国際的な電子署名法制などについても出題されています。

午後問題では、企業の電子署名システム導入プロジェクトを題材とした事例問題が出題される傾向があります。システム要件の分析、技術選択の根拠、セキュリティ対策、運用管理方法などについて、実践的な観点から問われます。

試験対策としては、応用情報技術者試験の専門書での基礎学習に加えて、電子署名法の解説書による法的知識の習得が重要です。また、PKI技術の参考書により、技術的な理解を深めることも必要です。

実践的な学習には、電子署名システムの構築演習やセキュリティ実習キットを活用することで、理論と実践の両面から理解を深めることができます。

最新技術動向とクラウド対応

近年、クラウドコンピューティングの普及により、電子署名サービスもクラウドベースでの提供が主流となっています。クラウド型電子署名サービスは、初期投資の削減、迅速な導入、自動アップデート、高可用性などのメリットを提供します。

しかし、クラウド環境では、データの所在、管理権限、セキュリティ責任の分界点などが課題となります。これらの課題に対応するため、2020年に電子署名法のガイドラインが改正され、クラウドサービスの利用についても明確な指針が示されました。

クラウドセキュリティ評価ツールを使用することで、クラウドサービスのセキュリティレベルを客観的に評価できます。また、クラウド契約管理システムにより、クラウドサービス利用時の契約条件や責任範囲を適切に管理できます。

人工知能(AI)や機械学習技術の活用により、電子署名の検証プロセスの自動化や、不正署名の検出精度向上が図られています。AI搭載の署名検証システムにより、大量の文書を効率的かつ高精度で検証することが可能になっています。

ブロックチェーン技術を活用した分散型電子署名システムも注目されています。この技術により、中央集権的な認証局に依存しない、より透明性の高い電子署名システムの実現が期待されています。ブロックチェーン電子署名プラットフォームの導入により、従来の仕組みでは実現困難だった新しいビジネスモデルの構築が可能になります。

業界別の導入事例と最適化

電子署名の導入は業界によって異なる特徴があります。金融業界では、厳格な本人確認と高度なセキュリティが求められるため、認定電子署名の利用が一般的です。金融業界向け電子署名ソリューションは、金融庁のガイドラインに準拠した機能を提供します。

製造業では、サプライチェーン全体での文書管理が重要になります。製造業向けドキュメント管理システムにより、設計図面、品質管理書類、契約書などを一元管理できます。

医療業界では、患者の個人情報保護と医療情報の長期保存が要求されます。医療情報システム対応の電子署名により、医療記録の改ざん防止と長期保存を実現できます。

不動産業界では、重要事項説明書や契約書などの法定文書に電子署名を適用する動きが加速しています。不動産業界向け電子契約システムにより、物件情報から契約締結まで一貫したデジタル化が可能です。

リスク管理と監査対応

電子署名システムの運用では、適切なリスク管理と監査対応が重要です。主なリスクとしては、システム障害、セキュリティ侵害、証明書の失効、法令変更への対応などがあります。

リスク管理には、定期的なセキュリティ評価、バックアップとディザスタリカバリの整備、インシデント対応計画の策定が必要です。リスク管理ツールを活用することで、体系的なリスク管理が可能になります。

監査対応では、署名履歴の記録、アクセスログの保存、システム設定の文書化などが求められます。監査ログ管理システムにより、法的要求に対応した証跡管理が実現できます。

内部統制の観点からは、電子署名に関する職務分掌、承認権限、モニタリング手順などの整備が必要です。内部統制管理システムにより、これらの統制活動を効率的に管理できます。

まとめ

電子署名法は、デジタル社会の発展を支える重要な法的基盤です。技術的な仕組みから法的要件まで幅広い知識が求められますが、適切な理解と実装により、業務効率化とセキュリティ向上を同時に実現できます。

応用情報技術者試験においても重要なテーマであり、理論的な理解と実践的な応用能力の両方が評価されます。継続的な学習と最新技術動向のキャッチアップにより、変化する環境に対応できる専門性を身につけることが重要です。

企業においては、電子署名の導入により、コスト削減、業務効率化、セキュリティ向上、環境負荷軽減など多くのメリットを享受できます。適切なサービス選択と段階的な導入により、デジタルトランスフォーメーションを成功に導くことができるでしょう。