現代の企業活動において、ITシステムの停止は事業継続に致命的な影響を与える可能性があります。自然災害、システム障害、サイバー攻撃など、様々な脅威からビジネスを守るために、災害復旧(Disaster Recovery、DR)の重要性がますます高まっています。応用情報技術者試験においても、DRに関する知識は必須の項目として頻繁に出題されており、IT専門職にとって不可欠な知識となっています。

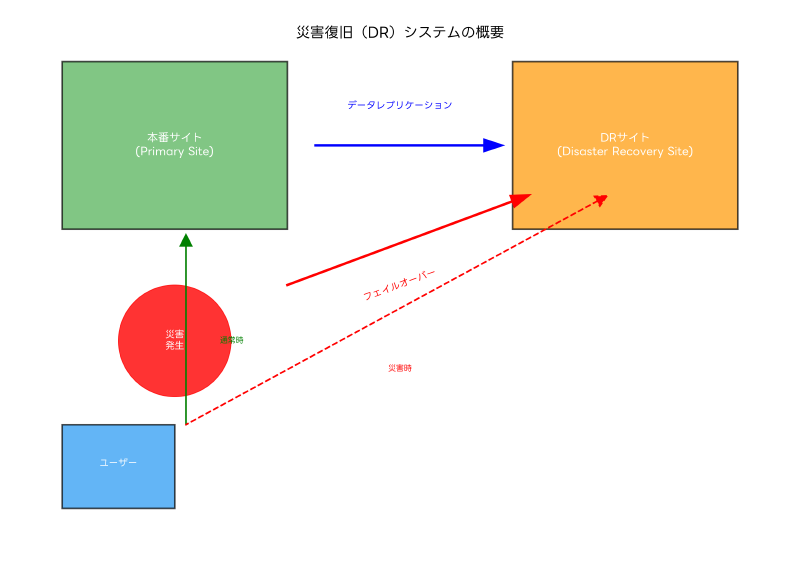

災害復旧とは、自然災害やシステム障害などの予期しない事象が発生した際に、ITシステムやデータを迅速に復旧し、ビジネス運営を継続するための一連のプロセスと技術的手法のことです。単なる技術的な対策にとどまらず、組織全体の事業継続戦略の中核を成す重要な要素として位置づけられています。

災害復旧の基本概念とRPO・RTO

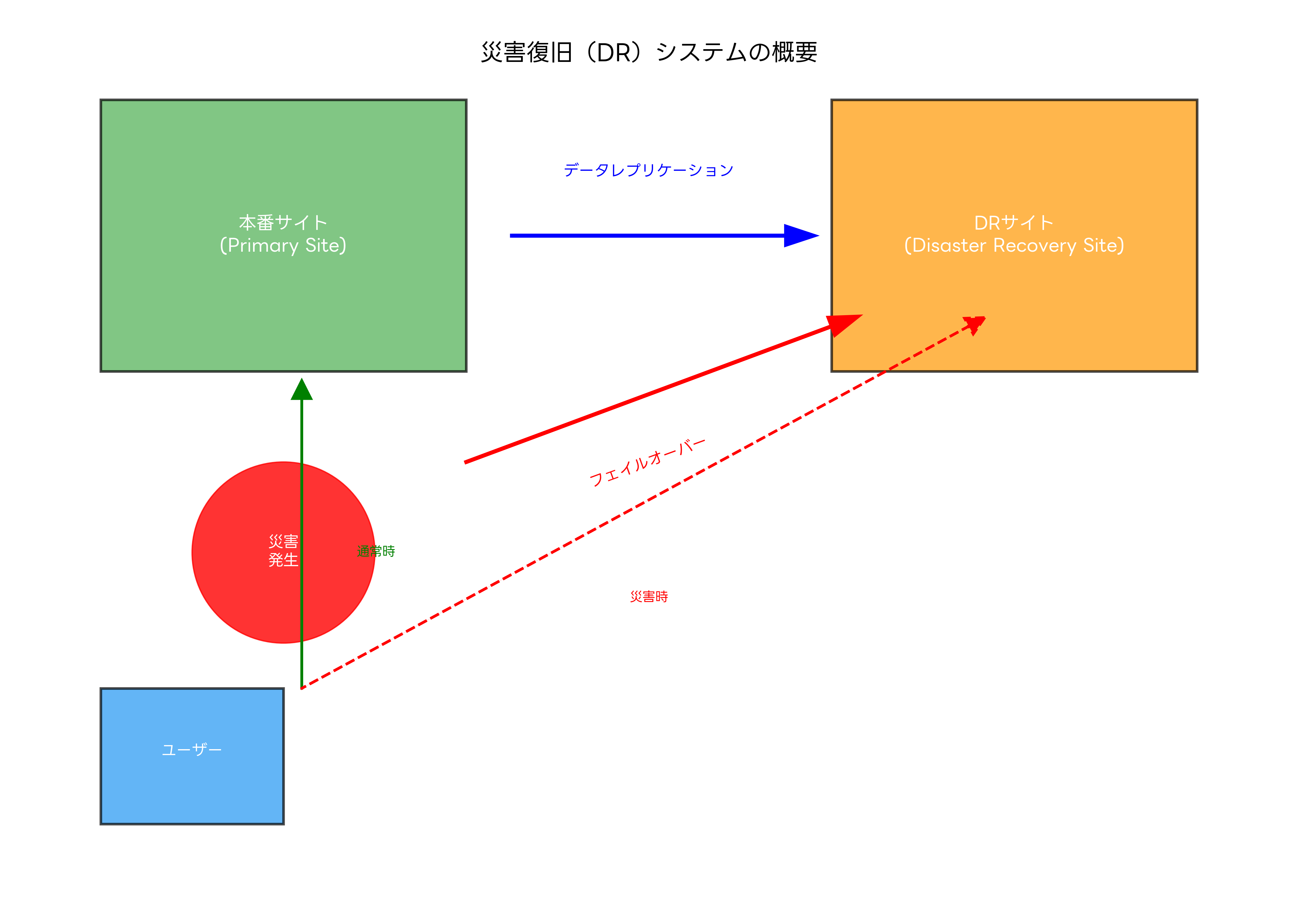

災害復旧を理解する上で最も重要な概念が、RPO(Recovery Point Objective)とRTO(Recovery Time Objective)です。これらの指標は、組織が許容できるデータ損失とサービス停止時間を定量化し、適切なDR戦略を策定するための基準となります。

RPOは、災害発生時に失われても許容できるデータの最大量を時間で表現したものです。例えば、RPOが1時間と設定されている場合、最大1時間分のデータ損失は許容できることを意味します。これは、バックアップの頻度やレプリケーションの設定を決定する際の重要な指標となります。金融機関のような機密性と完全性が極めて重要な業界では、RPOを数分または数秒に設定することが一般的です。

RTOは、災害発生からシステムの復旧完了までに許容される最大時間を表します。この時間内にサービスを復旧できなければ、ビジネスに深刻な影響を与えることになります。例えば、ECサイトでは、RTOが長時間になると売上機会の損失や顧客満足度の低下につながるため、短いRTOが求められます。

RPOとRTOの設定には、ビジネス要件、技術的制約、コストなどを総合的に考慮する必要があります。より厳しい目標を設定するほど、高度な技術と大きな投資が必要になるため、高性能なDRソリューションやリアルタイムレプリケーションシステムの導入が検討されます。

災害復旧戦略の種類と特徴

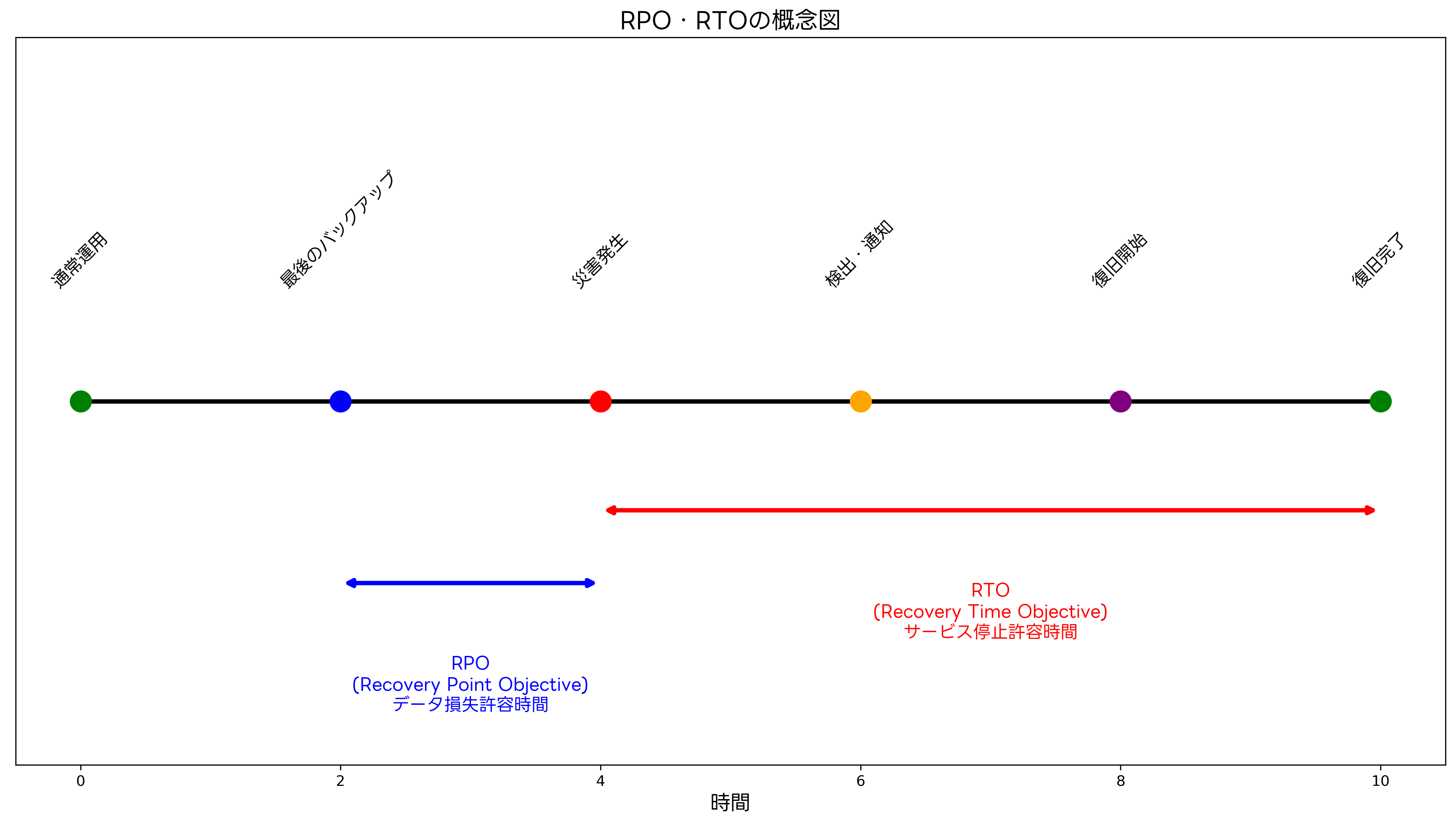

災害復旧戦略には、コールドサイト、ウォームサイト、ホットサイト、クラウドDRなど、複数のアプローチがあります。それぞれに異なる特徴、メリット、デメリットがあり、組織の要件に応じて適切な戦略を選択する必要があります。

コールドサイトは、最も基本的なDR戦略で、災害時に利用するためのスペースと基本的なインフラのみを事前に準備しておく方式です。コストは最も低く抑えられますが、復旧に要する時間が長く、RTOは数日から数週間になることが一般的です。小規模な企業や、重要性の低いシステムに適用されることが多く、基本的なバックアップストレージと組み合わせて運用されます。

ウォームサイトは、コールドサイトとホットサイトの中間的な位置づけで、基本的なハードウェアとソフトウェアが事前に設置されており、定期的にデータが同期されています。災害発生時には、最新のデータを復元してシステムを起動する必要がありますが、RTOは数時間から1日程度に短縮できます。コストと復旧時間のバランスが良く、多くの企業で採用されている戦略です。

ホットサイトは、本番環境とほぼ同等のシステムを常時稼働状態で維持し、リアルタイムまたは準リアルタイムでデータを同期している最も高度なDR戦略です。災害発生時には、数分から数時間でサービスを復旧できますが、初期投資と運用コストが非常に高くなります。金融機関、医療機関、重要インフラ事業者などで採用されており、高可用性クラスターシステムと組み合わせて実装されることが多いです。

クラウドDRは、近年注目を集めている新しいアプローチで、パブリッククラウドサービスを活用してDR環境を構築します。従来の物理的なDRサイトと比較して、初期投資を大幅に削減でき、必要に応じてスケールアップ・ダウンが可能です。また、地理的に分散した複数のリージョンを活用することで、高い可用性を確保できます。クラウドベースのDRサービスの普及により、中小企業でも高度なDR戦略の導入が可能になっています。

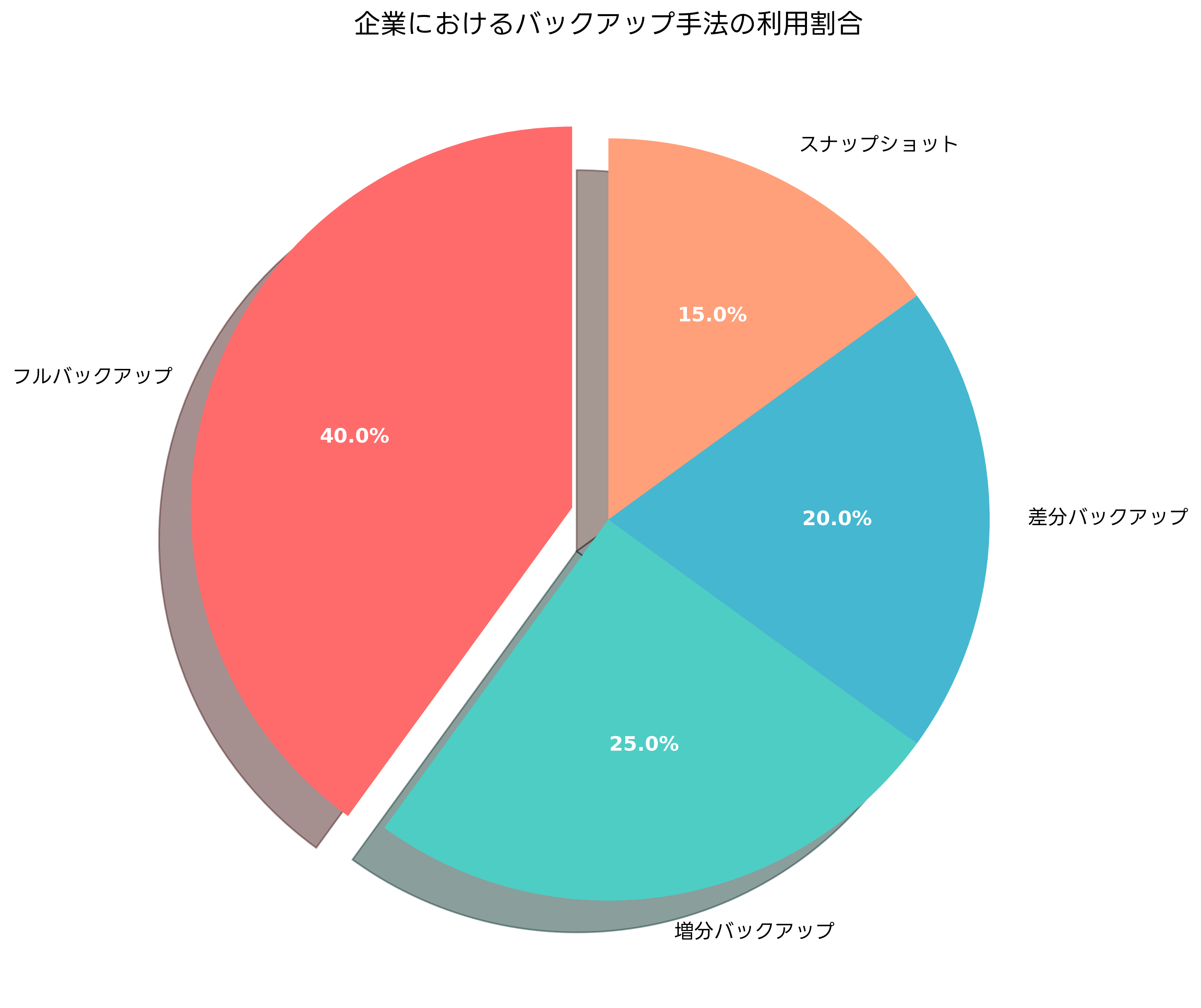

バックアップ戦略とデータ保護

災害復旧の基盤となるのが、適切なバックアップ戦略です。バックアップは、データの保護だけでなく、システム全体の復旧を可能にする重要な要素であり、フルバックアップ、増分バックアップ、差分バックアップなど、複数の手法を組み合わせて実装されます。

フルバックアップは、対象となるデータやシステムを完全に複製する最も基本的な手法です。復旧時には単一のバックアップセットから完全な復元が可能ですが、バックアップに要する時間とストレージ容量が大きくなるという課題があります。通常は週次や月次で実行され、大容量バックアップシステムを使用して効率的に処理されます。

増分バックアップは、前回のバックアップ以降に変更されたデータのみを保存する手法で、バックアップ時間とストレージ使用量を最小限に抑えることができます。ただし、復旧時には最後のフルバックアップと、それ以降のすべての増分バックアップが必要になるため、復旧手順が複雑になる可能性があります。日次バックアップに適しており、高速バックアップソフトウェアと組み合わせて効率的に運用されます。

差分バックアップは、最後のフルバックアップ以降に変更されたデータを保存する手法で、増分バックアップよりも復旧が簡単ですが、時間が経過するにつれてバックアップサイズが大きくなります。復旧時には、フルバックアップと最新の差分バックアップがあれば完全な復元が可能です。

スナップショット技術は、特定の時点でのシステム状態を瞬時に記録する技術で、従来のバックアップ手法と比較して大幅に高速化を実現できます。仮想化環境やクラウド環境では標準的な機能として提供されており、スナップショット管理ツールを使用して効率的に管理されます。

バックアップデータの保存場所も重要な考慮事項です。オンサイト、オフサイト、クラウドを組み合わせた多層防御の考え方が推奨されており、3-2-1ルール(3つのコピー、2つの異なるメディア、1つのオフサイト)が業界標準として広く採用されています。オフサイトバックアップサービスやセキュアクラウドストレージの活用により、地理的に分散したバックアップの実現が可能になります。

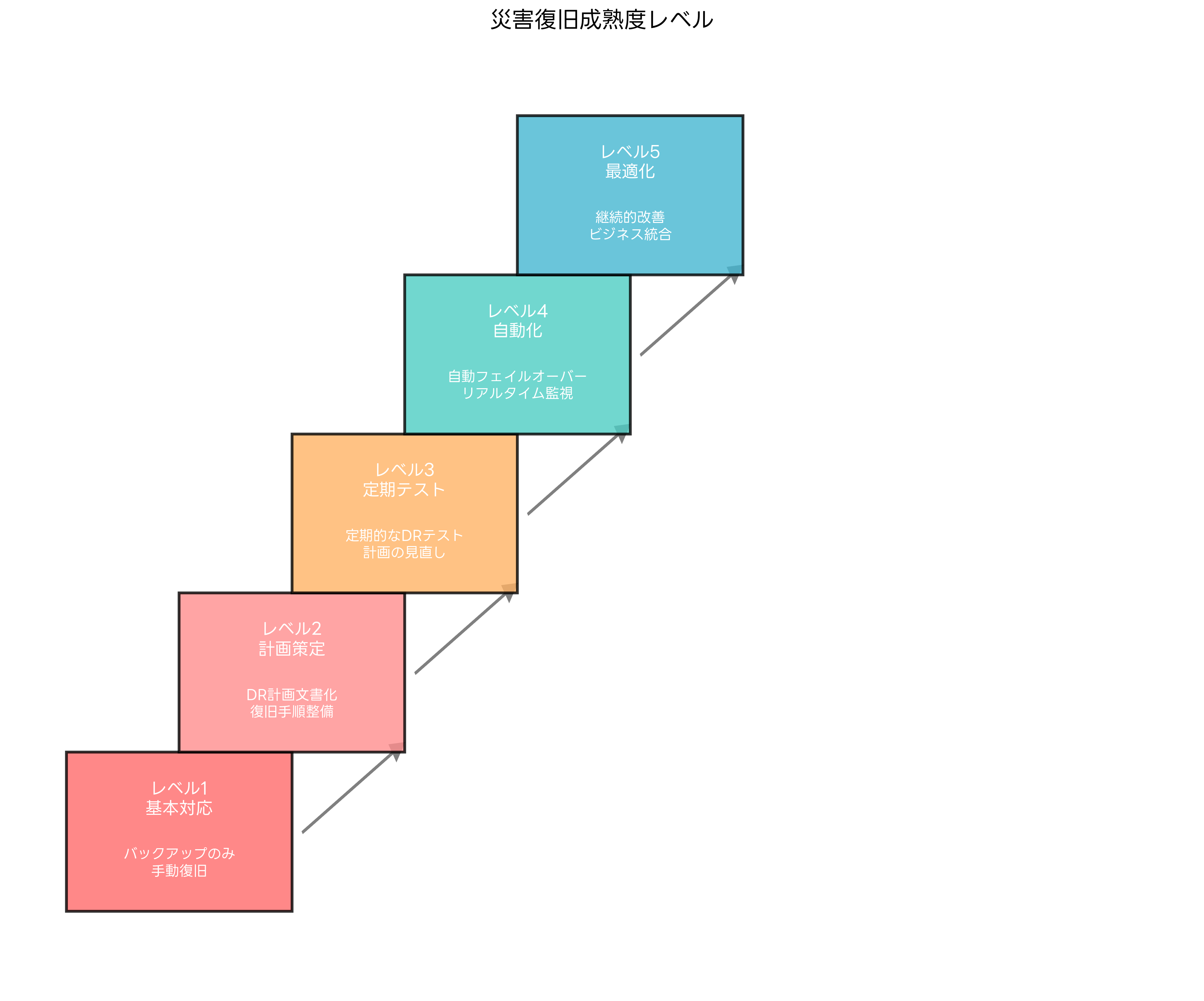

災害復旧成熟度モデル

組織のDR能力を評価し、継続的な改善を図るために、災害復旧成熟度モデルが活用されています。このモデルは、組織のDR能力を段階的に評価し、次のレベルに向けた改善項目を明確化するためのフレームワークです。

レベル1(基本対応)では、最低限のバックアップ機能のみが整備されており、災害時の対応は主に手動で行われます。多くの小規模企業がこのレベルにあり、基本的なバックアップソフトウェアを使用してデータの保護を行っています。復旧時間は長く、手順も標準化されていないため、一貫性のある対応が困難です。

レベル2(計画策定)では、正式なDR計画が文書化され、復旧手順が明確に定義されています。責任者の役割分担も明確化されており、DR計画管理ソフトウェアを使用して計画の維持管理が行われることもあります。ただし、計画の実効性については十分に検証されていない場合が多いです。

レベル3(定期テスト)では、DR計画の実効性を確認するための定期的なテストが実施されています。テスト結果を基に計画の見直しと改善が継続的に行われており、DRテスト自動化ツールを活用してテストの効率化が図られることもあります。組織の多くがこのレベルを目指しており、実践的なDR能力の構築が進んでいます。

レベル4(自動化)では、災害検知からフェイルオーバーまでの一連のプロセスが自動化されており、人的介入を最小限に抑えた迅速な復旧が可能です。リアルタイム監視システムにより、システムの状態が常時監視されており、自動フェイルオーバーシステムの導入により、RPOとRTOの大幅な短縮が実現されています。

レベル5(最適化)は最高レベルで、DR戦略がビジネス戦略と完全に統合されており、継続的な改善プロセスが確立されています。最新技術の積極的な導入と、ビジネス要件の変化に対する柔軟な対応が可能であり、次世代DRソリューションを活用した革新的なアプローチが実装されています。

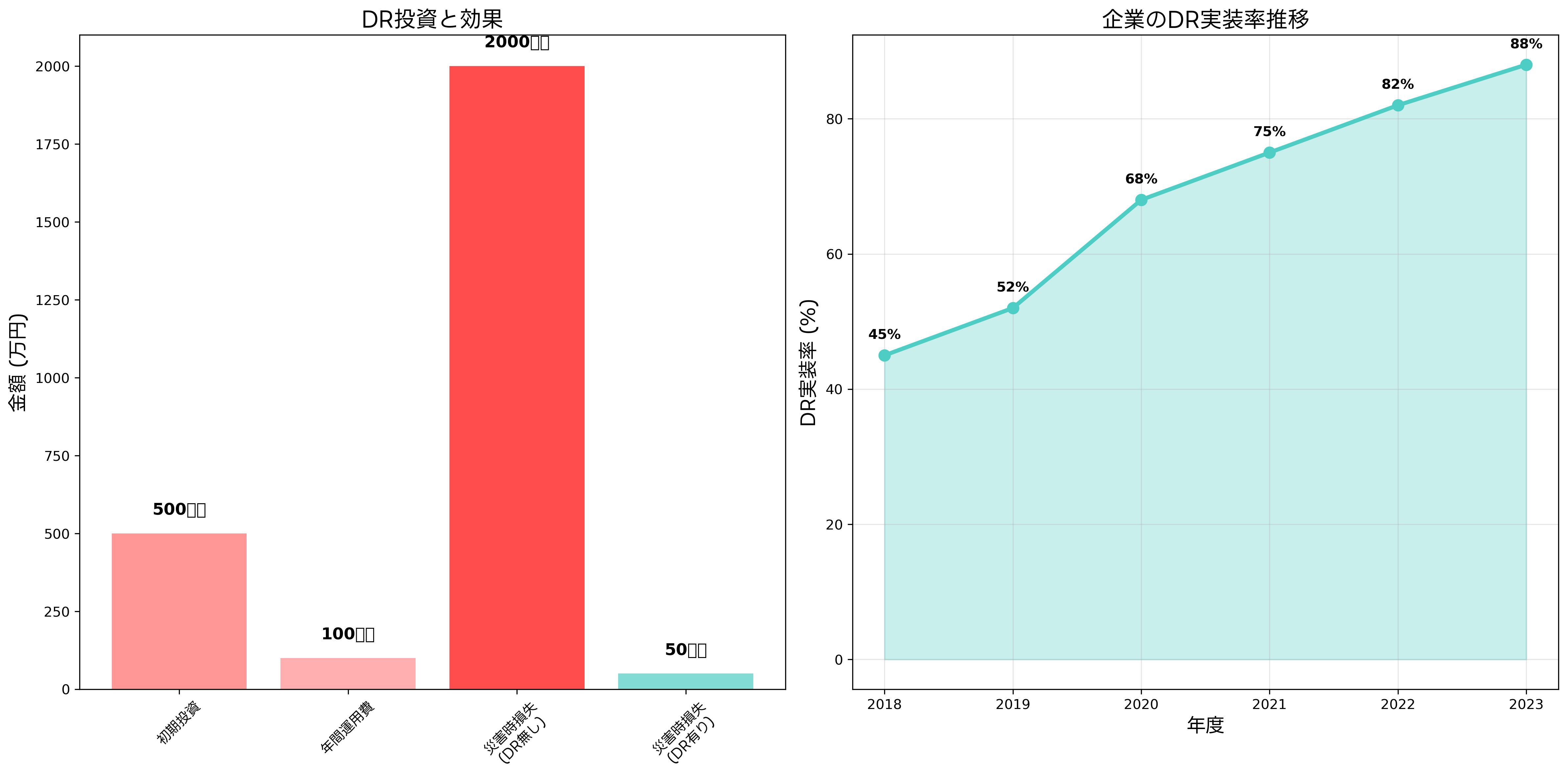

DR投資の費用対効果とROI分析

災害復旧への投資は、単なるコストではなく、ビジネスリスクを軽減し、企業価値を保護するための重要な投資として捉える必要があります。適切なROI(投資収益率)分析により、DR投資の正当性を数値化し、経営層の理解と支援を得ることが重要です。

DR投資のコスト要素には、初期導入費用、年間運用費用、保守費用、人材育成費用などが含まれます。初期導入費用には、DRサイト構築費用、ハードウェア購入費、ソフトウェアライセンス費、設計・構築費用が含まれます。年間運用費用には、インフラ維持費、通信費、保守サポート費、人件費が含まれ、DR運用管理ツールの導入により効率化が図られることがあります。

一方、DR投資により回避できる損失には、システム停止による売上機会損失、顧客離反による長期的な収益減少、法的責任やコンプライアンス違反によるペナルティ、企業の信頼失墜による無形資産の毀損などがあります。これらの潜在的損失を定量化することで、DR投資の価値を明確に示すことができます。

業界調査によると、システム停止1時間あたりの平均損失額は、企業規模や業種により大きく異なりますが、中規模企業で数百万円、大企業では数千万円に達することもあります。金融機関やECサイトなど、システムに高度に依存するビジネスでは、さらに高額な損失が発生する可能性があります。

DR投資のROI計算では、投資回収期間、正味現在価値(NPV)、内部収益率(IRR)などの指標を使用して、投資の妥当性を評価します。財務分析ソフトウェアを活用することで、複雑なROI計算を効率的に実行できます。

近年の傾向として、クラウドDRの普及により、初期投資を大幅に削減しながら高度なDR機能を利用できるようになっています。従来のオンプレミスDRサイトと比較して、初期投資を50-70%削減できる場合もあり、ROIの大幅な改善が期待できます。

応用情報技術者試験での出題ポイント

応用情報技術者試験においては、災害復旧に関する問題が年々増加しており、特にシステム監査、情報セキュリティマネジメント、プロジェクトマネジメントの分野で頻繁に出題されています。試験対策としては、理論的な知識だけでなく、実践的な事例問題への対応能力も重要です。

午前問題では、RPO・RTOの定義と計算、DR戦略の種類と特徴、バックアップ手法の比較、DR成熟度モデル、関連する法規制やガイドラインなどが主要な出題項目です。例えば、「RPOが4時間、RTOが24時間の要件を満たすDR戦略として最も適切なものはどれか」といった選択問題や、「増分バックアップと差分バックアップの特徴を比較せよ」といった問題が出題されます。

午後問題では、より実践的な場面でのDR計画策定、リスク評価、投資判断、インシデント対応などが問われます。企業のIT部門責任者として、経営層にDR投資の必要性を説明する場面や、災害発生時の対応手順を策定する場面など、実際のビジネス場面を想定した問題が多く見られます。

試験対策としては、応用情報技術者試験の専門参考書を活用して基礎知識を固めることが重要です。また、ITサービスマネジメント関連書籍により、ITIL(IT Infrastructure Library)の観点からDRを理解することも効果的です。

実務経験がある場合は、自社のDR戦略を試験の観点から分析し、改善提案を考える練習も有効です。DR評価・診断ツールを使用して、現状のDR成熟度を客観的に評価し、改善計画を策定することで、理論と実践の統合が可能になります。

新技術とDRの進化

クラウドコンピューティング、人工知能(AI)、機械学習(ML)、エッジコンピューティングなどの新技術の発展により、災害復旧の考え方と実装方法が大きく変化しています。これらの技術を活用することで、従来では実現困難だった高度なDR機能を比較的低コストで実現できるようになっています。

クラウドベースDRは、従来の物理的なDRサイト構築に比べて、初期投資を大幅に削減しながら、地理的に分散した高可用性環境を構築できます。マルチクラウド戦略により、特定のクラウドプロバイダーへの依存リスクも軽減できます。マルチクラウドDRソリューションを活用することで、最適なコストとパフォーマンスのバランスを実現できます。

AI・MLの活用により、システム障害の予兆検知や自動復旧が可能になっています。異常検知アルゴリズムを用いて、システムの動作パターンを学習し、異常な兆候を早期に検出することで、障害の発生を未然に防ぐことができます。AI搭載DR管理システムにより、人的判断に依存しない迅速な対応が実現されています。

エッジコンピューティングの普及により、中央集権的なシステム構成から分散型システム構成への移行が進んでいます。処理を地理的に分散させることで、局所的な障害の影響を最小限に抑制し、全体的なシステム可用性を向上させることができます。エッジコンピューティングDRソリューションにより、新しいアーキテクチャでのDR戦略の実装が可能になります。

コンテナ技術とマイクロサービスアーキテクチャの組み合わせにより、アプリケーションレベルでの細かな復旧制御が可能になっています。重要なサービスコンポーネントのみを優先的に復旧させ、段階的にシステム全体を復旧させるアプローチにより、RTOの大幅な短縮が実現できます。

組織的取り組みと人材育成

効果的な災害復旧体制の構築には、技術的な対策だけでなく、組織全体での取り組みと継続的な人材育成が不可欠です。DR計画の策定、実行、改善のサイクルを確立し、組織全体でDRに対する意識を共有することが重要です。

DR計画の策定では、ビジネス影響度分析(BIA)を実施し、各システムやプロセスの重要度を客観的に評価します。この分析結果を基に、優先順位を設定し、限られたリソースを効率的に配分します。BIA実施支援ツールを活用することで、体系的な分析が可能になります。

定期的なDR訓練は、計画の実効性を確認し、担当者のスキル向上を図るために重要です。机上演習、部分的なシステム切り替えテスト、全面的なDR訓練など、段階的にテストレベルを上げることで、実際の災害時に確実な対応ができるよう準備します。DR訓練支援システムにより、効率的で効果的な訓練の実施が可能になります。

DRチームの編成と役割分担も重要な要素です。IT部門だけでなく、経営層、法務、人事、総務、広報など、組織横断的なチーム編成により、包括的な災害対応が可能になります。各メンバーの役割と責任を明確化し、DR役割管理システムにより体系的な管理を行います。

まとめ

災害復旧(DR)は、現代の企業経営において不可欠な要素であり、単なる技術的な対策を超えて、組織全体の事業継続戦略の中核を成しています。適切なDR戦略の策定と実装により、様々な脅威からビジネスを保護し、顧客や取引先からの信頼を維持することができます。

技術の進歩により、従来は大企業でしか実現できなかった高度なDR機能が、中小企業でも比較的容易に導入できるようになっています。クラウドサービスの活用、AI技術の導入、自動化の推進により、コスト効率の高いDR環境の構築が可能です。

応用情報技術者試験の観点からも、DRに関する知識は重要な位置を占めており、理論的な理解と実践的な応用能力の両方が求められます。継続的な学習と実践により、変化する技術環境と脅威に対応できる能力を身につけることが重要です。

組織においてDRを成功させるためには、経営層のコミットメント、適切な投資、継続的な改善活動、そして組織全体での意識共有が不可欠です。これらの要素を統合した包括的なアプローチにより、強靭で持続可能なビジネス基盤を構築することができます。