エスカレーションは、現代の情報システム管理やビジネスプロセスにおいて不可欠な概念です。この仕組みは、問題や課題が発生した際に、適切な権限と専門知識を持つ上位者または専門チームに段階的に引き継ぐプロセスを指します。応用情報技術者試験においても重要な出題分野であり、システム運用管理、インシデント管理、サービスマネジメントの文脈で頻繁に問われる概念です。

エスカレーションの本質は、限られた時間とリソースの中で最適な問題解決を実現することです。初期対応者では解決できない問題を、より高い権限や専門知識を持つ担当者に引き継ぐことで、問題解決の確実性と効率性を向上させます。この仕組みは、単なる報告の上げ下ろしではなく、組織の問題解決能力を最大化する戦略的なアプローチなのです。

エスカレーションの基本概念と目的

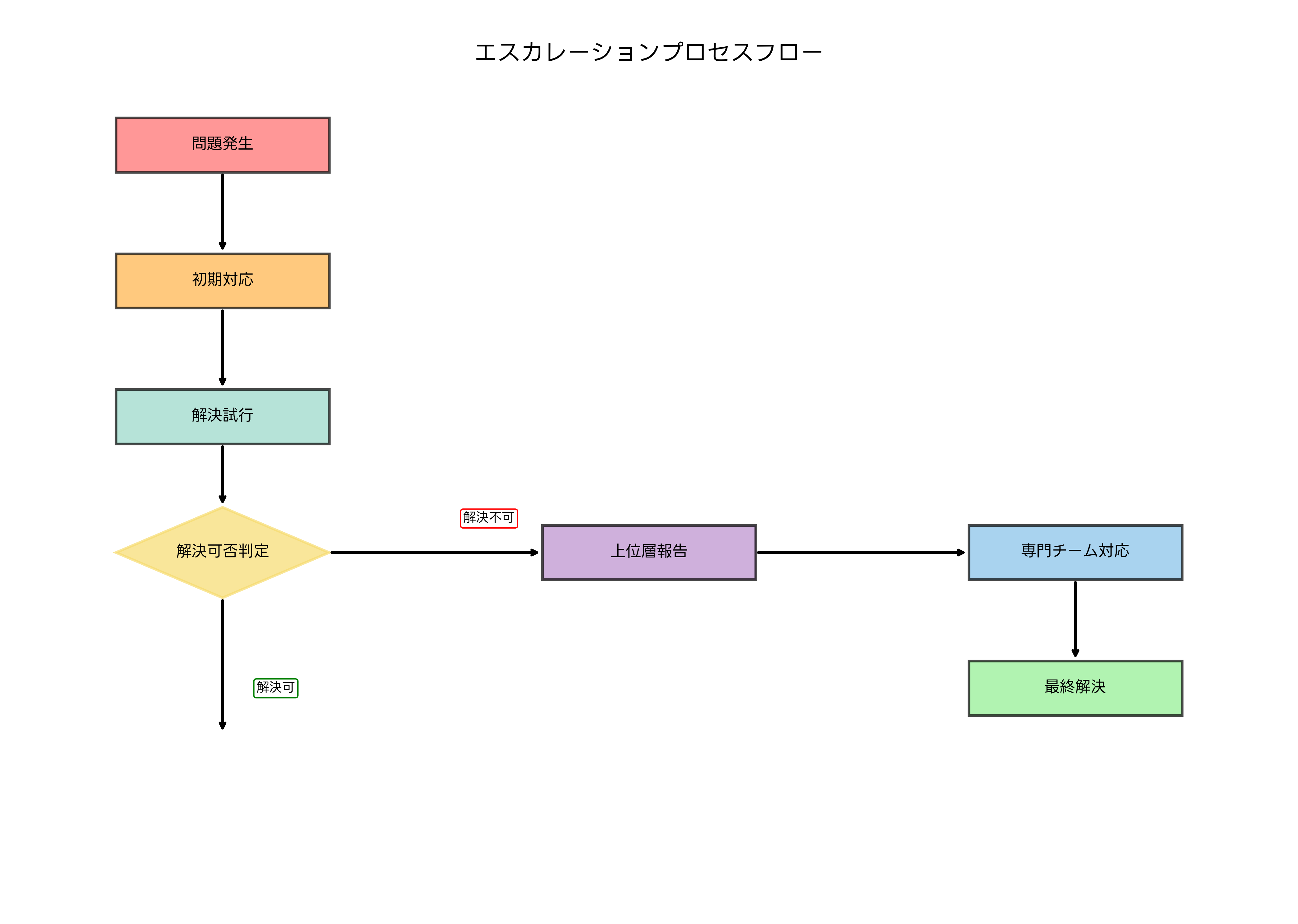

エスカレーションは、組織の階層構造を活用した問題解決メカニズムです。各レベルの担当者は、自身の権限範囲内で問題解決を試み、解決できない場合は上位レベルに引き継ぎます。この過程で、問題の複雑さや重要度に応じて、適切なリソースと専門知識が投入されます。

エスカレーションの主な目的は、問題解決の効率化、品質の向上、顧客満足度の維持、組織学習の促進です。また、権限と責任の明確化により、意思決定の迅速化と一貫性の確保も実現されます。現代の企業では、エスカレーション管理ツールを導入して、このプロセスを体系的に管理しています。

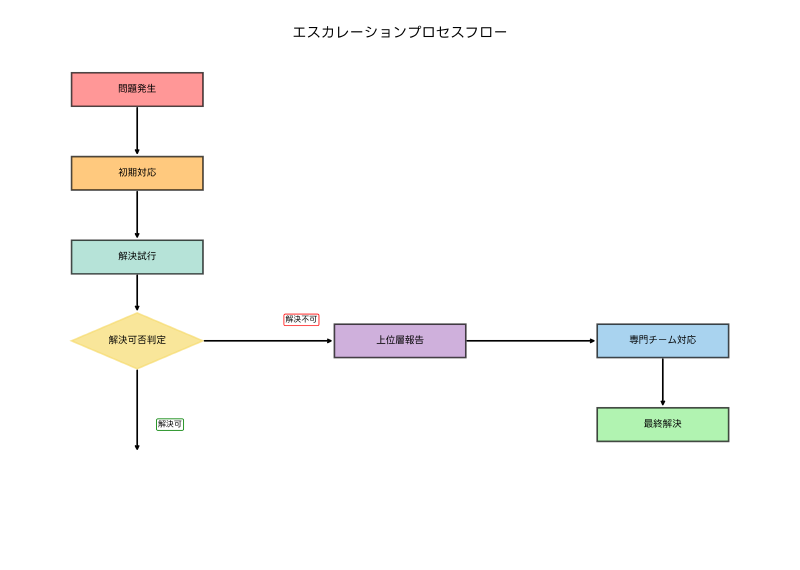

エスカレーションプロセスの設計において重要なのは、各段階での判断基準の明確化です。時間的制約、技術的複雑さ、影響範囲、コスト、リスクレベルなどの要因を総合的に評価し、エスカレーションのタイミングを決定します。この判断を支援するため、多くの組織では意思決定支援システムやリスク管理ソフトウェアを活用しています。

ITサービス管理の分野では、ITIL(Information Technology Infrastructure Library)がエスカレーションプロセスの標準的なフレームワークを提供しています。このフレームワークに基づいて、機能的エスカレーション(専門知識による解決)と階層的エスカレーション(権限による解決)を使い分けることで、効果的な問題解決が実現されます。

エスカレーションの分類と種類

エスカレーションは、その性質と目的によっていくつかの種類に分類されます。最も基本的な分類は、機能的エスカレーションと階層的エスカレーションです。機能的エスカレーションは、より専門的な知識や技術を持つ担当者やチームに問題を引き継ぐプロセスです。例えば、一般的なITサポートデスクでは解決できない高度な技術的問題を、専門エンジニアチームに引き継ぐ場合が該当します。

階層的エスカレーションは、組織の上位層に問題を報告し、より高い権限を持つ管理者による判断や承認を求めるプロセスです。予算承認、方針決定、重要な契約変更などの場面で用いられます。このタイプのエスカレーションでは、経営管理システムや承認ワークフローシステムが重要な役割を果たします。

時間的観点からは、定時エスカレーションと緊急エスカレーションに分類されます。定時エスカレーションは、予め設定された時間内に問題が解決されない場合に自動的に発動されるエスカレーションです。SLA(Service Level Agreement)に基づく運用で一般的に採用されています。緊急エスカレーションは、問題の重要度や影響度が高い場合に、時間的制約に関係なく即座に上位層に報告されるエスカレーションです。

影響範囲による分類では、内部エスカレーションと外部エスカレーションがあります。内部エスカレーションは組織内部で完結するプロセスですが、外部エスカレーションは顧客、パートナー、監督機関などの外部ステークホルダーへの報告や協力要請を含みます。外部エスカレーションでは、ステークホルダー管理ツールや外部コミュニケーションプラットフォームの活用が重要になります。

エスカレーションプロセスの設計と実装

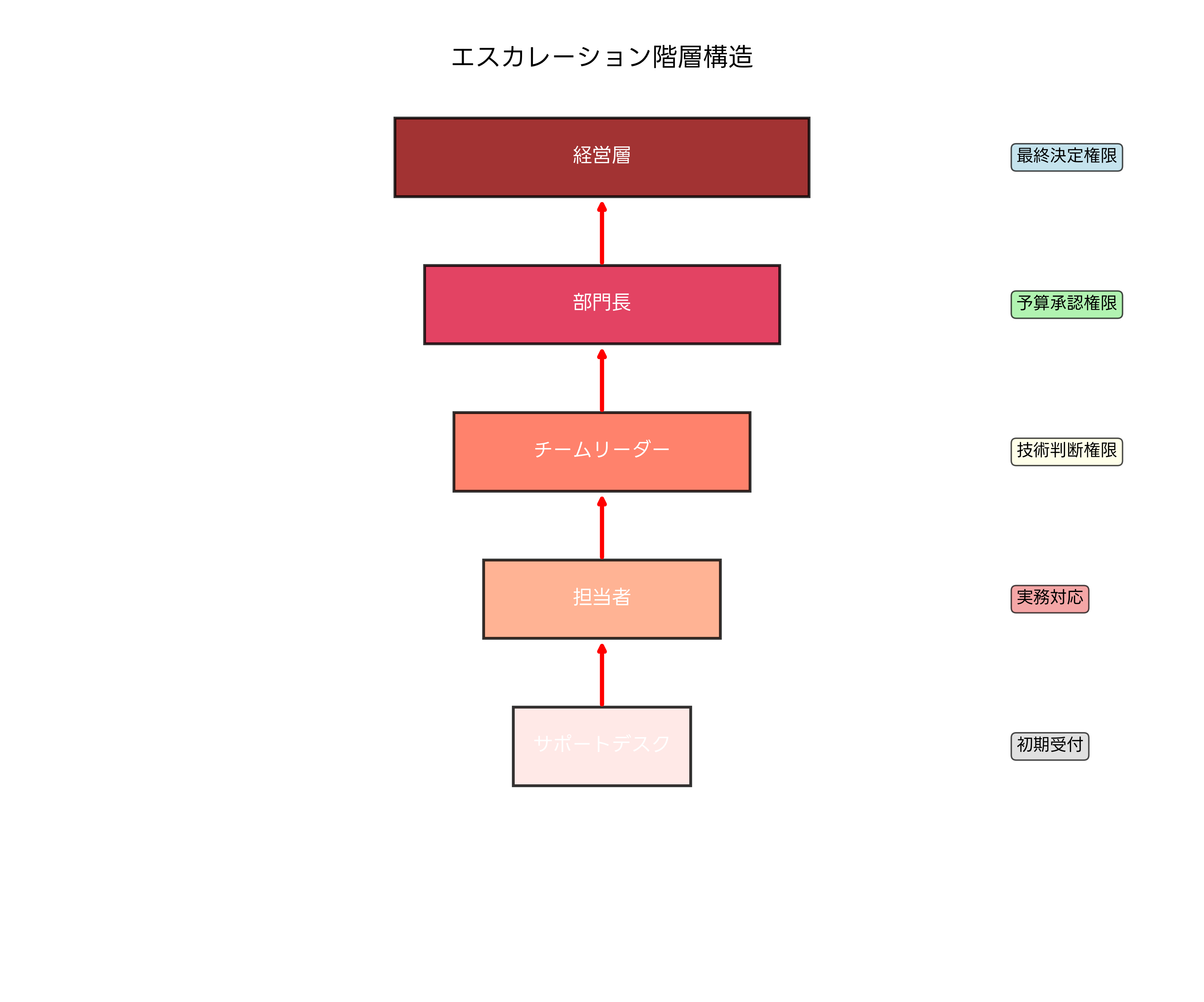

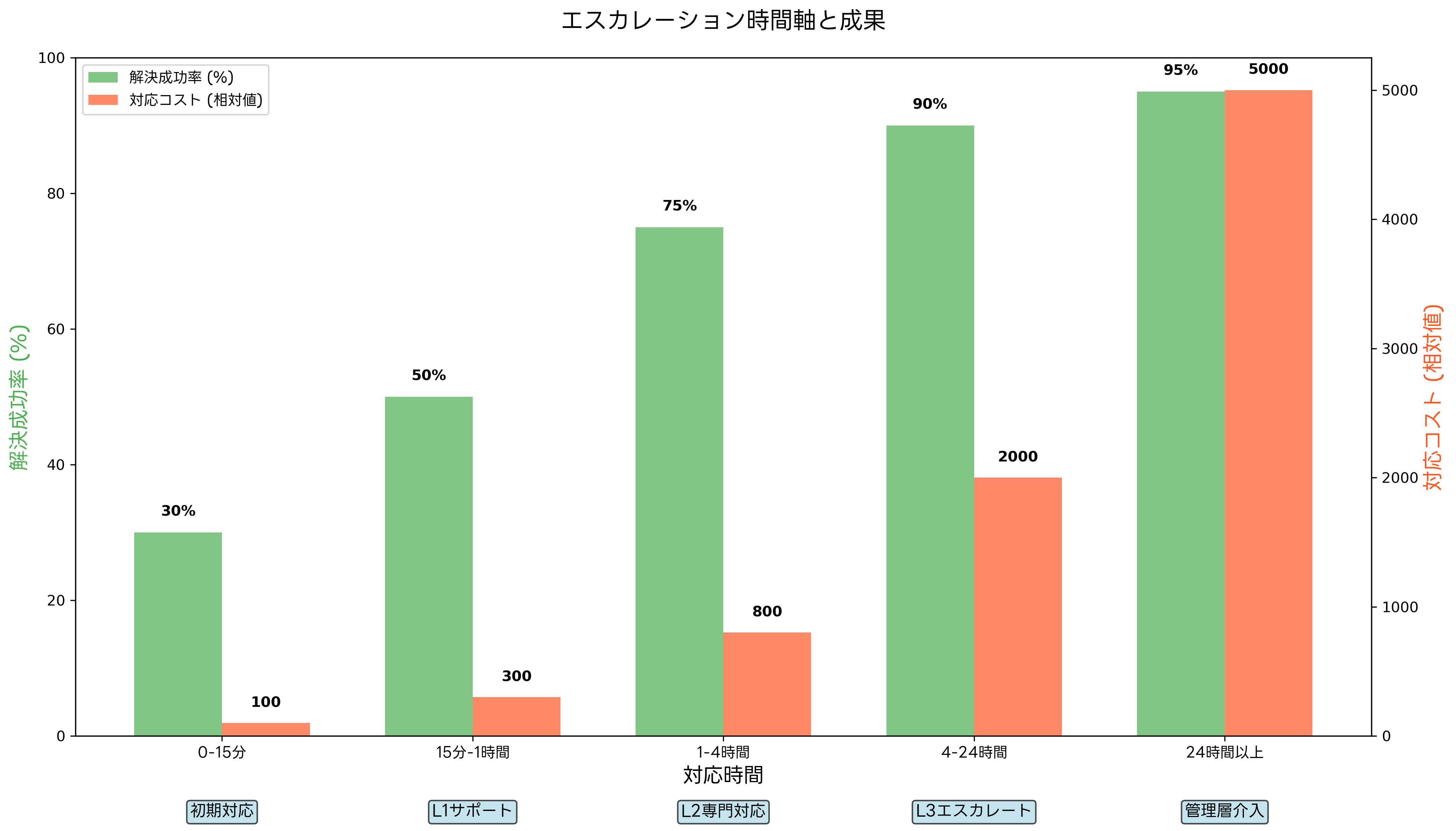

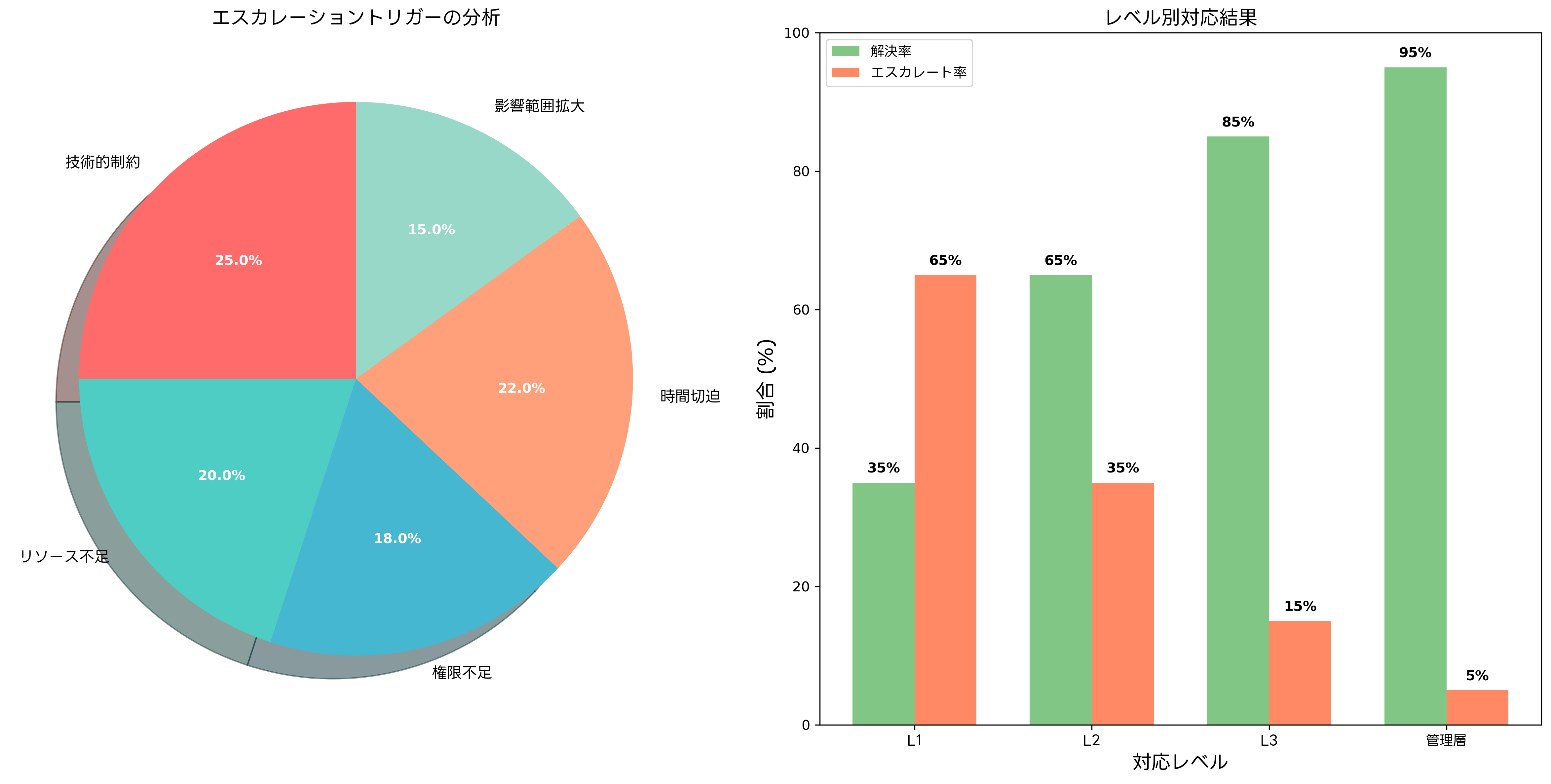

効果的なエスカレーションプロセスの設計には、明確な段階設定、判断基準の定義、責任分担の明確化、コミュニケーション手順の確立が必要です。一般的なエスカレーション階層は、レベル1(L1)サポート、レベル2(L2)専門対応、レベル3(L3)高度専門対応、管理層対応の4段階で構成されます。

各レベルでの対応時間と解決率は、サービス品質を決定する重要な指標です。L1サポートでは15分以内の初期対応で約30%の問題が解決され、L2専門対応では1時間以内に50%、L3高度専門対応では4時間以内に75%の問題が解決されるのが一般的です。この効率性を実現するため、多くの組織ではサービスデスク管理システムやチケット管理ツールを導入しています。

エスカレーション基準の設定では、定量的指標と定性的指標の両方を考慮します。定量的指標には、対応時間、影響を受けるユーザー数、システム停止時間、経済的損失などが含まれます。定性的指標には、問題の複雑さ、技術的困難度、組織的重要性、法的要件などが含まれます。これらの基準を明文化し、ナレッジベースシステムに蓄積することで、一貫した判断が可能になります。

コミュニケーション手順の確立では、誰に、いつ、どのような方法で、どの程度の詳細情報を提供するかを明確に定義します。緊急度の高い問題では、インスタントメッセージングシステムや緊急通報システムを活用して、迅速な情報共有を実現します。

エスカレーションプロセスの実装では、技術的基盤とプロセス管理の両面での準備が必要です。技術的基盤には、問題管理システム、監視ツール、通信システム、文書管理システムなどが含まれます。プロセス管理では、手順書の作成、担当者の訓練、定期的な見直し、改善活動の実施が重要です。

エスカレーショントリガーと判断基準

エスカレーションを発動するトリガーの設定は、プロセス全体の効果を左右する重要な要素です。主要なトリガーには、時間ベース、重要度ベース、技術的複雑さベース、影響範囲ベース、リソース制約ベースがあります。

時間ベースのトリガーは、問題発生からの経過時間や対応開始からの経過時間に基づいてエスカレーションを発動します。SLAで定められた対応時間を超過した場合、自動的に上位レベルに問題が引き継がれます。この自動化を支援するため、多くの組織ではSLA管理ツールやパフォーマンス監視システムを導入しています。

重要度ベースのトリガーは、問題の影響度と緊急度を総合的に評価してエスカレーションを判断します。影響度は問題が及ぼす範囲や規模を表し、緊急度は解決までの時間的制約を表します。これらを組み合わせたマトリックスにより、問題の優先度を決定し、高優先度の問題は即座に上位レベルにエスカレーションされます。

技術的複雑さベースのトリガーは、問題の技術的難易度や必要な専門知識のレベルに基づいています。標準的な手順では解決できない問題、特殊な技術知識を要する問題、複数システムにまたがる問題などが該当します。このような問題の識別には、技術文書管理システムやエキスパートシステムが有効です。

影響範囲ベースのトリガーは、問題が及ぼす影響の広がりを基準とします。単一ユーザーの問題から始まって、部門全体、組織全体、さらには顧客やパートナーにまで影響が及ぶ場合には、段階的にエスカレーションレベルが上がります。影響範囲の評価には、ビジネスインパクト分析ツールの活用が推奨されます。

リソース制約ベースのトリガーは、問題解決に必要なリソース(人員、予算、時間、技術)の利用可能性に基づいています。現在のレベルでは必要なリソースを確保できない場合、より高い権限を持つレベルにエスカレーションされます。リソース管理には、プロジェクト管理ツールやリソース配分システムが有効です。

ITサービス管理におけるエスカレーション

ITサービス管理(ITSM)の分野では、エスカレーションは中核的なプロセスの一つです。ITILフレームワークでは、インシデント管理、問題管理、変更管理、構成管理など、様々なプロセスでエスカレーションが組み込まれています。特にインシデント管理では、サービスの迅速な復旧を目的として、体系的なエスカレーションプロセスが不可欠です。

インシデント管理におけるエスカレーションでは、まずサービスデスクが初期対応を行い、標準的な解決策で対応できない場合は専門チームにエスカレーションされます。このプロセスでは、ITサービス管理ツールやインシデント管理システムが重要な役割を果たします。

問題管理では、根本原因の特定と恒久的な解決策の実装を目的として、より高度な技術的専門性を持つチームへのエスカレーションが行われます。複雑な技術的問題では、外部ベンダーや専門コンサルタントへのエスカレーションも必要になる場合があります。このような外部エスカレーションを効率的に管理するため、ベンダー管理システムの導入が推奨されます。

変更管理におけるエスカレーションは、変更の承認プロセスに組み込まれています。標準的な変更は自動承認されますが、緊急変更や重要な変更は変更諮問委員会(CAB)へのエスカレーションが必要です。変更の影響度やリスクレベルに応じて、適切な承認者レベルが決定されます。

構成管理では、構成アイテム間の依存関係や影響範囲の分析結果に基づいて、エスカレーションレベルが決定されます。重要なビジネスサービスに影響を与える構成変更は、自動的に高いエスカレーションレベルが適用されます。この分析を支援するため、構成管理データベース(CMDB)の活用が不可欠です。

クラウド環境でのエスカレーション

クラウドコンピューティングの普及により、エスカレーション管理にも新たな課題と機会が生まれています。クラウド環境では、物理的なハードウェアへの直接アクセスが制限されるため、従来の問題解決アプローチが適用できない場合があります。また、複数のサービスプロバイダーにまたがるハイブリッドクラウド環境では、エスカレーション先の特定と調整が複雑になります。

クラウドサービスプロバイダーとの効果的なエスカレーションを実現するため、明確なサービスレベル合意(SLA)と責任分界点の定義が重要です。問題の発生源がクラウドプロバイダー側にある場合とユーザー側にある場合を明確に区別し、適切なエスカレーション先を選択する必要があります。この判断を支援するため、クラウド監視ツールやクラウド管理プラットフォームの活用が推奨されます。

マルチクラウド環境では、複数のクラウドプロバイダーとの間で一貫したエスカレーションプロセスを確立することが課題となります。各プロバイダーの異なるサポート体制や手順に対応するため、統合的なエスカレーション管理が必要です。この課題に対応するため、マルチクラウド管理ツールやハイブリッドクラウド運用管理システムの導入が有効です。

クラウドネイティブなアプリケーションでは、マイクロサービスアーキテクチャの採用により、問題の発生箇所と影響範囲の特定が複雑になります。コンテナ化されたサービス間の依存関係を理解し、適切なエスカレーション判断を行うため、サービスメッシュ管理ツールやアプリケーションパフォーマンス監視(APM)の活用が重要です。

エスカレーション効果の測定と改善

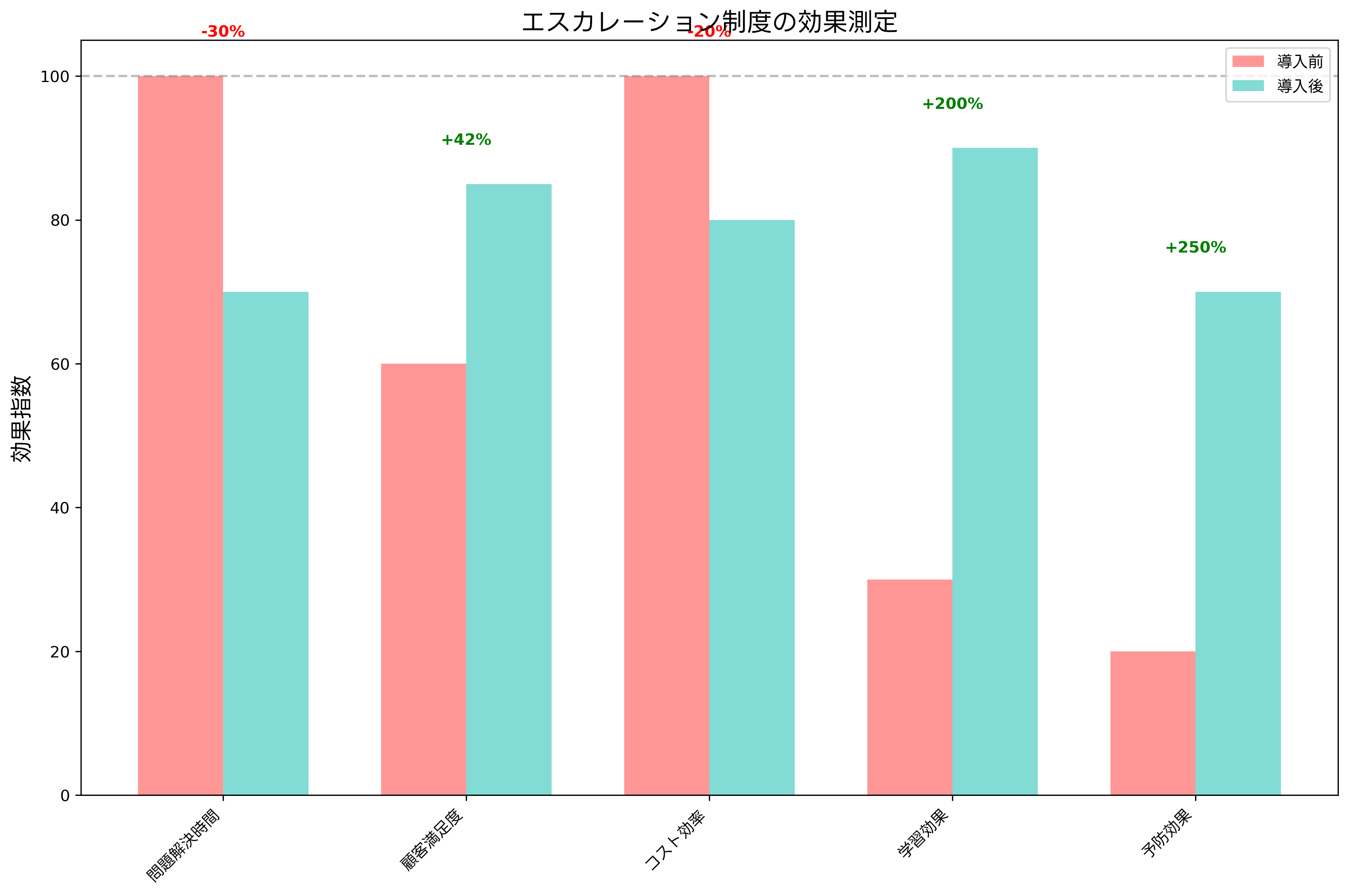

エスカレーションプロセスの効果測定は、継続的な改善のために不可欠です。主要な測定指標には、解決時間の短縮、顧客満足度の向上、コスト効率の改善、学習効果の向上、予防効果の実現などがあります。

解決時間の測定では、エスカレーション導入前後の平均解決時間を比較し、改善効果を定量化します。一般的に、適切なエスカレーションプロセスの導入により、全体的な解決時間は30%程度短縮されます。この効果を継続的に監視するため、パフォーマンス分析ツールやダッシュボード作成ツールの活用が推奨されます。

顧客満足度の測定では、エスカレーション対応後の顧客アンケートや満足度調査を実施します。迅速で的確なエスカレーションにより、顧客満足度は通常15-25%向上します。顧客フィードバックの収集と分析には、顧客満足度調査ツールやカスタマーエクスペリエンス管理システムが有効です。

コスト効率の改善では、エスカレーション各段階での人件費、機会損失、外部サポート費用などを総合的に評価します。初期段階での適切なエスカレーション判断により、後段階での高コストな対応を回避できるため、全体的なコスト効率は向上します。コスト分析には、コスト管理ソフトウェアやROI分析ツールの活用が重要です。

学習効果の測定では、エスカレーションプロセスを通じて蓄積された知識や経験の活用状況を評価します。過去の事例を参照して同様の問題を迅速に解決できるようになることで、組織全体の問題解決能力が向上します。ナレッジマネジメントの効果測定には、ナレッジ分析ツールや学習管理システムが活用されます。

予防効果の測定では、エスカレーションプロセスを通じて特定された根本原因に対する予防策の実施効果を評価します。同種の問題の再発防止により、将来的なエスカレーション件数の削減が期待されます。予防効果の分析には、予測分析ツールやリスク予測システムが有効です。

応用情報技術者試験におけるエスカレーション

応用情報技術者試験では、エスカレーションに関する問題がシステム運用管理、プロジェクトマネジメント、サービスマネジメントの分野で出題されます。特に、ITILフレームワークに基づくサービス管理や、システム運用におけるインシデント対応の文脈でエスカレーションの理解が求められます。

午前問題では、エスカレーションの種類、判断基準、プロセス設計、効果測定などに関する基本的な知識が問われます。例えば、「機能的エスカレーションと階層的エスカレーションの違い」「エスカレーション基準の設定方法」「SLAとエスカレーションの関係」などの問題が出題されます。

午後問題では、具体的なシステム運用シナリオにおいてエスカレーションプロセスを設計・改善する能力が評価されます。与えられた組織構造、システム構成、SLA要件などの条件下で、最適なエスカレーション戦略を立案する問題が典型的です。また、エスカレーション失敗事例の分析と改善策の提示も重要な出題パターンです。

試験対策としては、ITILの基本概念に加えて、実際の企業でのエスカレーション事例を学習することが重要です。ITサービス管理の専門書やITIL認定資格の教材を活用して、理論と実践の両面から理解を深めることが推奨されます。

また、システム運用の現場経験がない場合は、システム運用管理のケーススタディ集やインシデント管理の実践ガイドを通じて、実際の運用場面でのエスカレーション判断を理解することが有効です。

デジタルトランスフォーメーション時代のエスカレーション

デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、エスカレーション管理にも新たな要求と機会が生まれています。AIと機械学習技術の活用により、エスカレーション判断の自動化や最適化が可能になってきています。従来の人間による判断に加えて、データ駆動型のエスカレーション決定が導入されつつあります。

AI支援エスカレーションでは、過去の事例データ、問題の特徴、解決パターンなどを分析して、最適なエスカレーション先とタイミングを予測します。機械学習アルゴリズムにより、エスカレーション判断の精度は継続的に向上し、より効率的な問題解決が実現されます。この技術を活用するため、AI問題解決システムや機械学習エスカレーション管理ツールの導入が進んでいます。

RPA(Robotic Process Automation)の活用により、定型的なエスカレーション処理の自動化が実現されています。条件判定、データ収集、通知送信、チケット作成などの作業を自動化することで、エスカレーション処理の速度と正確性が向上します。RPAによるエスカレーション自動化には、RPA管理プラットフォームやプロセス自動化ツールの活用が効果的です。

IoT(Internet of Things)とエッジコンピューティングの普及により、エスカレーション管理の対象範囲も拡大しています。製造現場、物流拠点、小売店舗など、様々な場所に設置されたIoTデバイスからの異常検知情報に基づく自動エスカレーションが実装されています。このような分散環境でのエスカレーション管理には、IoT管理プラットフォームやエッジコンピューティング管理システムが重要な役割を果たします。

まとめ

エスカレーションは、現代の組織運営において不可欠な問題解決メカニズムです。適切に設計されたエスカレーションプロセスにより、組織は限られたリソースで最大の効果を得ることができます。技術の進歩とともに、エスカレーション管理の手法も進化し続けており、AI、機械学習、RPA、IoTなどの新技術を活用することで、より効率的で効果的なエスカレーションが実現されています。

応用情報技術者試験の観点からも、エスカレーションは重要な学習分野です。理論的な理解と実践的な応用能力の両方を身につけることで、試験での高得点獲得と実務での活用が可能になります。継続的な学習と改善により、組織の問題解決能力を向上させ、ビジネス成果の向上に貢献することができるのです。

エスカレーション管理の成功には、技術的なツールの導入だけでなく、組織文化の醸成と人材育成も重要です。全ての関係者がエスカレーションの価値と重要性を理解し、積極的に活用することで、組織全体の問題解決能力が向上し、持続可能な成長が実現されます。