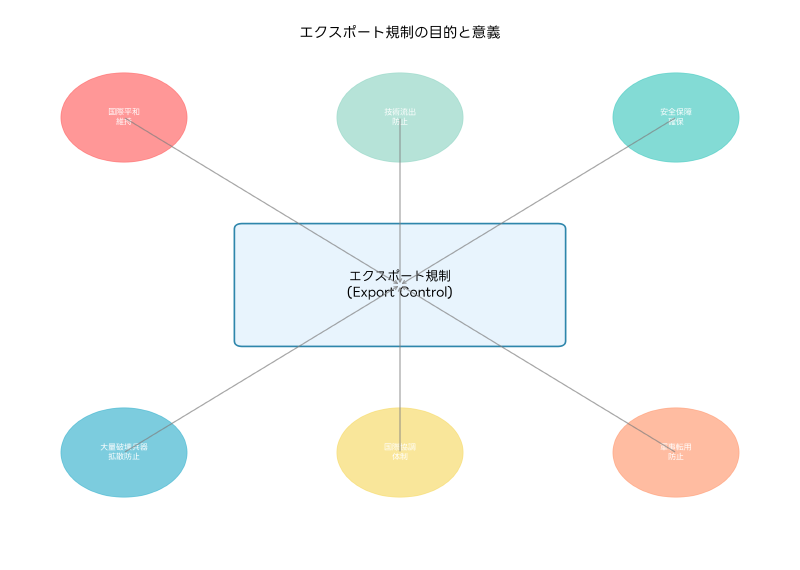

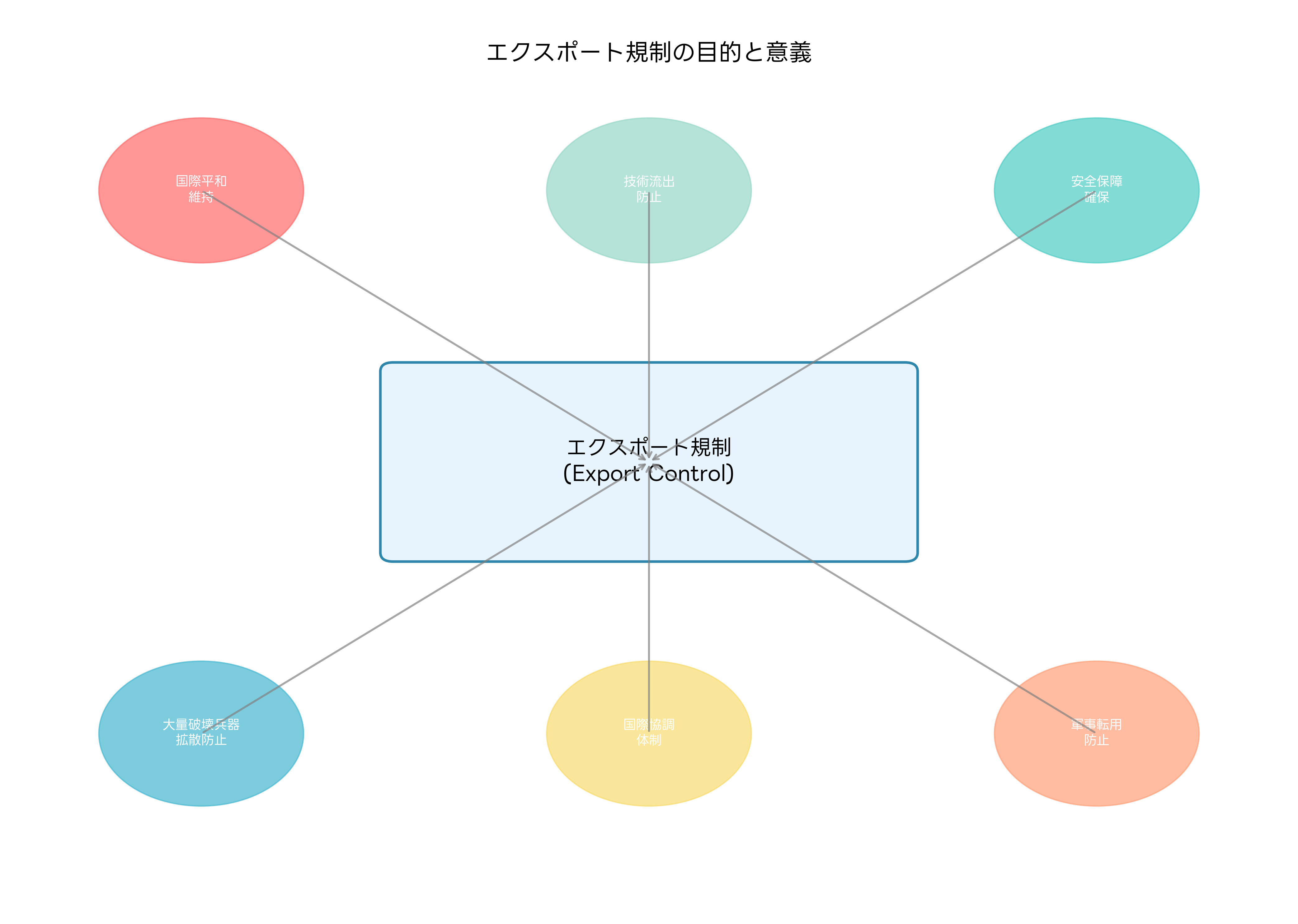

現代のグローバル社会において、技術の国際移転は経済発展の重要な要素である一方、安全保障上の脅威にもなり得る複雑な側面を持っています。エクスポート規制は、この技術移転を適切に管理し、国際平和と安全保障を維持するための重要な制度です。応用情報技術者試験においても、情報セキュリティやシステム管理の観点から重要なトピックとして扱われています。

エクスポート規制とは、軍事転用可能な技術や製品の輸出を政府が管理・制限する制度のことです。これは単なる貿易規制ではなく、大量破壊兵器の拡散防止、テロリストへの技術流出阻止、地域紛争の激化防止など、国際社会の平和と安定を維持するための重要な政策手段です。特に、近年のサイバー戦争やハイブリッド戦争の脅威が増大する中で、情報技術分野におけるエクスポート規制の重要性はますます高まっています。

エクスポート規制の歴史的背景と発展

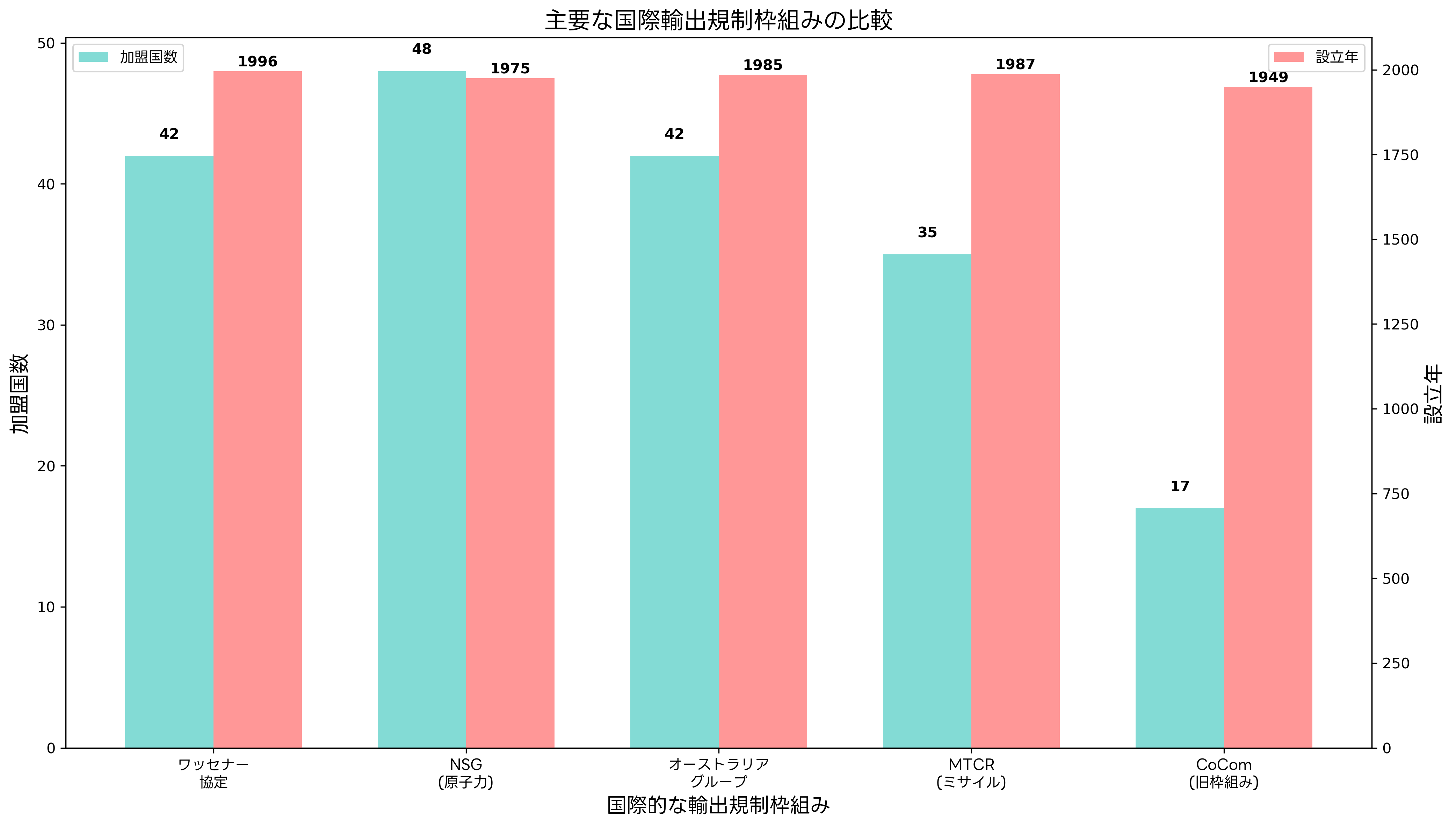

エクスポート規制の概念は、冷戦時代に本格的に発展しました。1949年に設立されたココム(CoCom:対共産圏輸出統制委員会)は、西側諸国が社会主義国への戦略物資の輸出を制限するための多国間の枠組みでした。冷戦終結後、1996年にワッセナー協定として新たに再編され、現在では42カ国が参加する国際的な輸出規制体制となっています。

日本では、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて輸出規制が実施されています。この法律は1949年に制定され、その後の国際情勢の変化に応じて数次にわたり改正されてきました。特に、2001年の同時多発テロ事件以降は、テロリストや非国家主体への技術流出防止が重要な課題として認識され、規制の強化が図られています。

現代の輸出規制制度では、専門的な法律書籍や国際法に関する参考書を参照して、最新の法的要件を理解することが重要です。また、実務担当者には、輸出管理実務ガイドなどの専門書籍が役立ちます。

国際的な規制体制は、技術の進歩とともに常に進化しています。人工知能、量子コンピューティング、バイオテクノロジーなどの新興技術の発展に伴い、これらの技術に関する輸出規制も強化されています。企業の輸出管理担当者は、最新の規制動向を追跡するツールを活用して、規制の変更に迅速に対応する必要があります。

規制対象品目と技術の分類

エクスポート規制の対象となる品目や技術は、リスト規制とキャッチオール規制の二つの方式で管理されています。リスト規制では、具体的な品目や技術を輸出貿易管理令の別表に明記し、これらの輸出には事前の許可が必要とされます。一方、キャッチオール規制では、リストに明記されていない品目であっても、大量破壊兵器等の開発に使用される可能性がある場合には、輸出許可が必要となります。

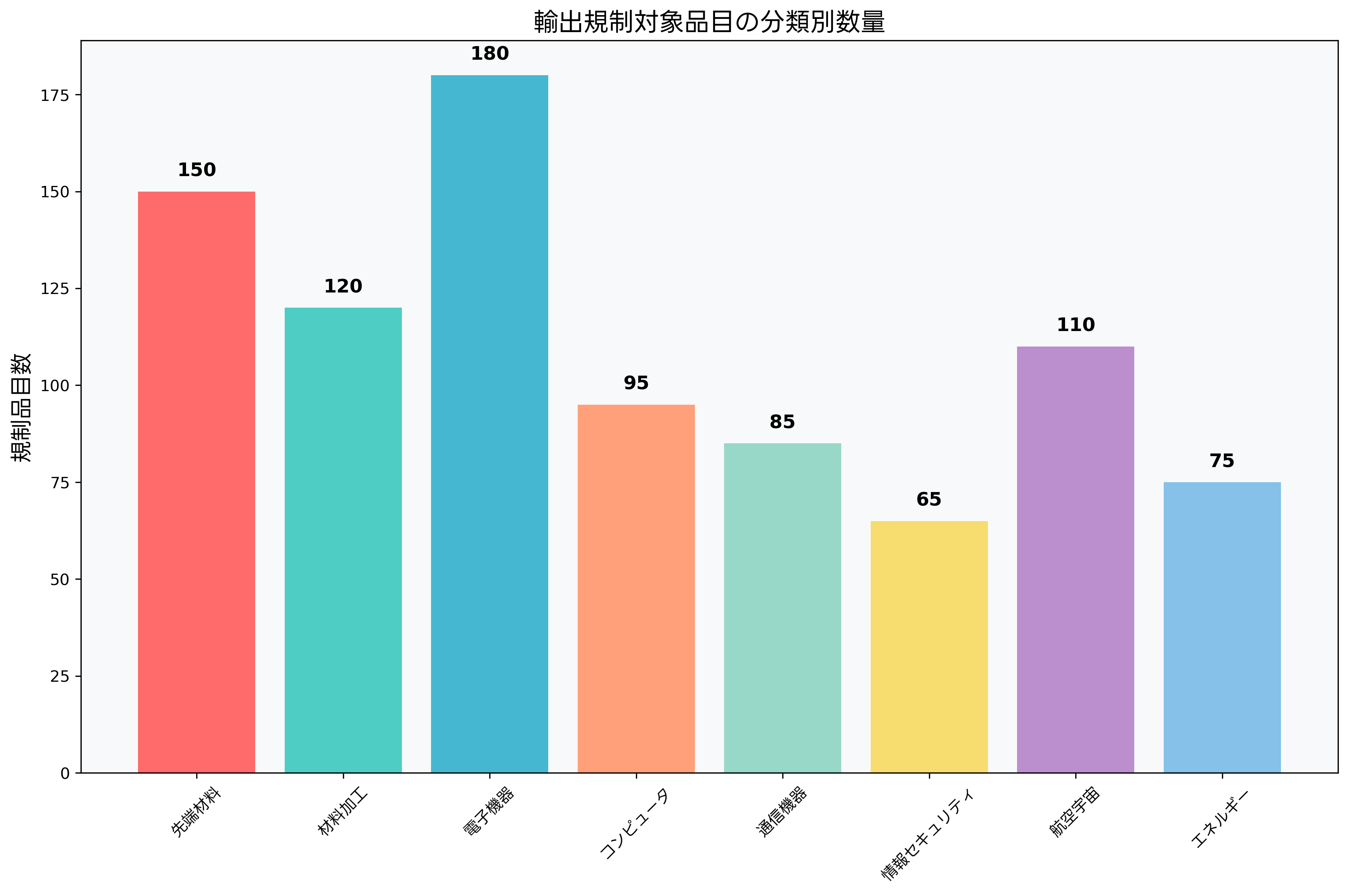

規制対象品目は、大きく16のカテゴリーに分類されています。先端材料、材料加工、電子機器、コンピュータ、通信機器、情報セキュリティ、航空宇宙、船舶、推進装置、センサー、レーザー、航法装置、海洋関連技術、武器、エネルギー関連技術、その他の軍事関連技術がこれに含まれます。

情報技術分野では、高性能コンピュータ、暗号装置、ソフトウェア、ネットワーク機器などが主要な規制対象となっています。特に、暗号技術については、その軍事的応用可能性から厳格な規制が設けられています。企業が暗号化ソフトウェアやセキュリティ機器を輸出する際には、該当性判定を慎重に行う必要があります。

技術提供についても厳格な規制があります。これには、技術文書の提供、技術指導、共同研究、技術者の派遣などが含まれます。特に、外国人研究者との共同研究や、海外子会社への技術移転においては、技術移転管理システムを導入して適切な管理を行うことが重要です。

近年では、人工知能技術の軍事応用への懸念から、AI関連技術の輸出規制が強化されています。機械学習アルゴリズム、画像認識技術、自然言語処理技術などが新たな規制対象として追加されており、AI開発ツールや機械学習プラットフォームを扱う企業は、特に注意深い管理が求められています。

国際的な輸出規制枠組み

エクスポート規制は、国際的な協調体制の下で実施されています。主要な多国間輸出規制レジームには、ワッセナー協定、原子力供給国グループ(NSG)、オーストラリアグループ、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)があります。これらの枠組みは、それぞれ異なる分野の輸出規制を担当し、相互に補完し合っています。

ワッセナー協定は、通常兵器及び関連汎用品・技術の輸出管理に関する国際的な枠組みです。42カ国が参加し、軍事品目と軍民両用品目の輸出管理リストを策定しています。定期的に開催される総会では、規制リストの更新や新たな脅威への対応策が議論されます。この協定の運用に関する情報は、国際輸出管理の専門書で詳しく学ぶことができます。

原子力供給国グループ(NSG)は、核不拡散を目的とした輸出規制体制です。48カ国が参加し、核物質、原子炉、核関連技術の輸出管理を行っています。近年では、核燃料サイクル技術やウラン濃縮技術の管理が特に重要な課題となっています。原子力分野で事業を行う企業は、原子力法規の解説書を参照して、適切な輸出管理体制を構築する必要があります。

オーストラリアグループは、化学兵器及び生物兵器の拡散防止を目的とした輸出規制枠組みです。42カ国が参加し、化学物質、生物剤、関連設備・技術の輸出管理を行っています。新型コロナウイルスの流行を契機として、バイオセキュリティの重要性が再認識され、関連技術の輸出規制が強化されています。

ミサイル技術管理レジーム(MTCR)は、大量破壊兵器の運搬手段となるミサイル及び関連技術の拡散防止を目的としています。35カ国が参加し、ミサイル技術や無人航空機技術の輸出管理を行っています。近年では、商用ドローン技術の軍事転用が懸念されており、ドローン関連技術の管理が重要な課題となっています。

これらの国際的な枠組みは、技術の進歩に応じて常に更新されています。企業の輸出管理担当者は、国際輸出規制データベースを活用して、最新の規制動向を把握することが重要です。

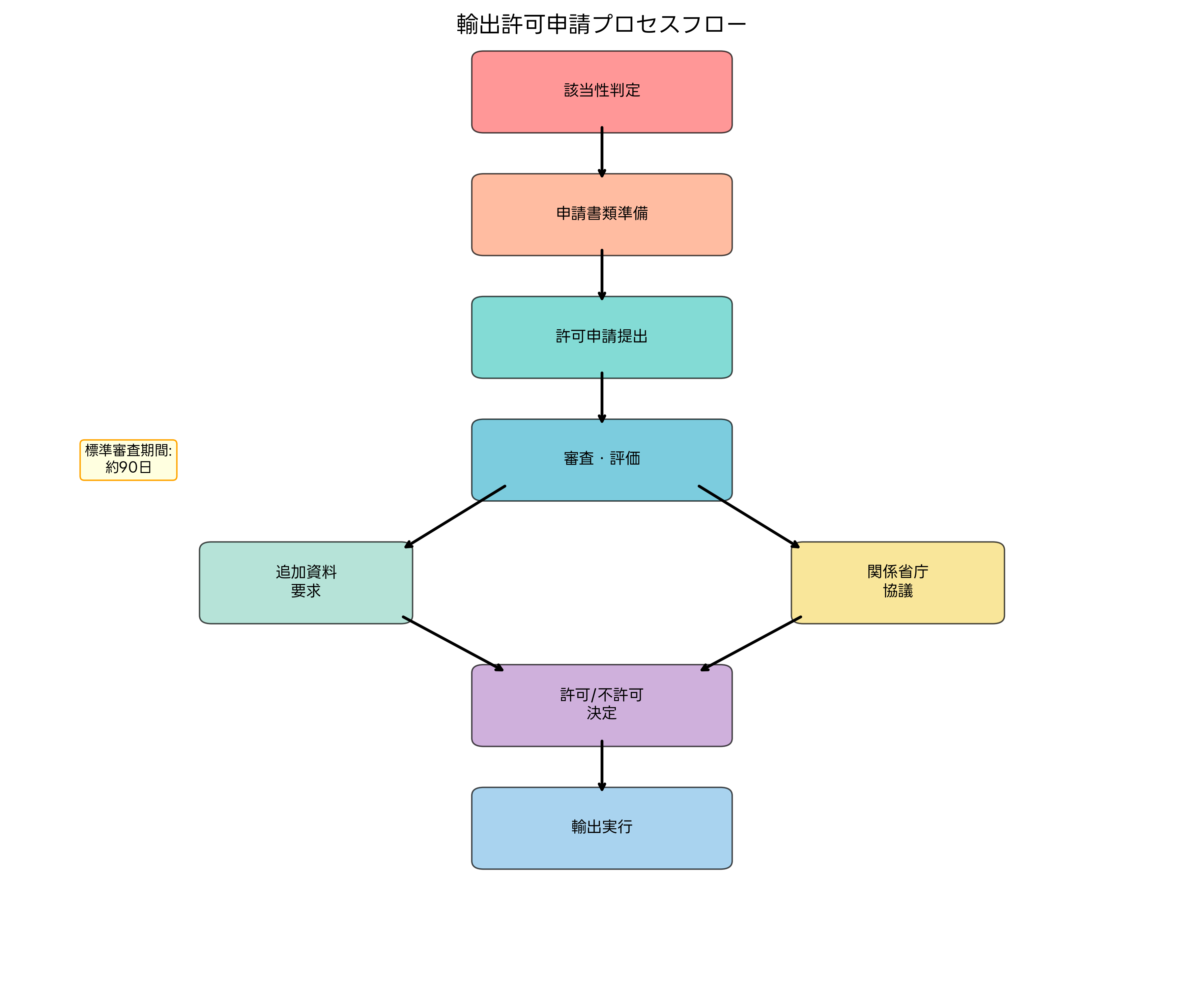

輸出許可申請プロセスと実務

輸出許可申請は、複雑で時間のかかるプロセスです。企業は、まず自社の製品や技術が規制対象に該当するかどうかの判定を行い、該当する場合には経済産業省に対して輸出許可申請を行う必要があります。このプロセスには通常90日程度の時間がかかり、場合によってはさらに長期間を要することもあります。

該当性判定は、輸出管理の第一歩として極めて重要です。企業は、自社の製品や技術の仕様を詳細に分析し、規制リストとの照合を行います。この作業には、技術的な専門知識と法的な理解の両方が必要です。輸出管理支援ソフトウェアを活用することで、この判定作業を効率化することができます。

申請書類の準備には、製品の技術仕様書、用途説明書、エンドユーザー証明書、輸入承認書などが必要です。これらの書類は、正確かつ詳細に作成する必要があり、不備があると審査が長期化する原因となります。申請書類作成支援ツールを使用することで、書類作成の品質向上と効率化を図ることができます。

経済産業省による審査では、輸出の軍事転用可能性、輸出先国の情勢、エンドユーザーの信頼性などが総合的に評価されます。必要に応じて、関係省庁との協議や追加資料の提出が求められることもあります。この過程で、輸出管理コンサルティングサービスを活用することで、審査の円滑化を図ることができます。

許可が下りた場合でも、実際の輸出時には許可条件の遵守が必要です。輸出量、輸出期限、用途制限などの条件を厳格に守る必要があり、違反した場合には重い制裁措置が科される可能性があります。企業は、輸出実績管理システムを導入して、許可条件の遵守状況を適切に管理することが重要です。

また、包括許可制度を活用することで、一定の条件下で個別の許可申請を簡素化することができます。これには、一般包括許可、特定包括許可、特別一般包括許可などの種類があり、企業の輸出パターンに応じて適切な制度を選択することが重要です。包括許可申請ガイドを参照して、効率的な輸出管理体制を構築することができます。

企業の輸出管理体制とコンプライアンス

企業が効果的な輸出管理を行うためには、組織的な管理体制の構築が不可欠です。これには、経営陣のコミットメント、専門部署の設置、従業員の教育訓練、内部監査制度の確立などが含まれます。特に、多国籍企業では、各国の規制要件を統合的に管理する必要があり、複雑な調整が必要となります。

輸出管理体制の中核となるのが、輸出管理責任者の設置です。この責任者は、社内の輸出管理業務を統括し、規制当局との連絡窓口となります。また、関連部署との調整を行い、社内の輸出管理ルールの策定と実施を担当します。輸出管理責任者向けの研修教材を活用して、専門知識とスキルの向上を図ることが重要です。

社内規程の整備も重要な要素です。輸出管理規程では、該当性判定の手順、許可申請の承認プロセス、輸出実績の記録方法、違反時の対応手順などを明確に定める必要があります。これらの規程は、法令の改正に応じて定期的に見直しを行い、常に最新の状態を保つことが必要です。輸出管理規程作成マニュアルを参考にして、実効性の高い規程を策定することができます。

従業員教育は、輸出管理コンプライアンスの基盤となります。技術者、営業担当者、国際業務担当者など、輸出に関わる全ての従業員が、輸出規制の基本的な知識を理解している必要があります。定期的な研修の実施、eラーニングシステムの導入、専門セミナーへの参加などを通じて、従業員の意識向上を図ることが重要です。輸出管理教育プログラムを活用することで、効果的な教育を実施することができます。

内部監査制度の確立により、輸出管理体制の実効性を定期的に検証することが必要です。監査では、規程の遵守状況、許可申請の適切性、記録の保管状況などを総合的に評価します。監査結果に基づいて改善措置を実施し、継続的な体制の強化を図ることが重要です。内部監査支援ツールを使用することで、効率的で客観的な監査を実施することができます。

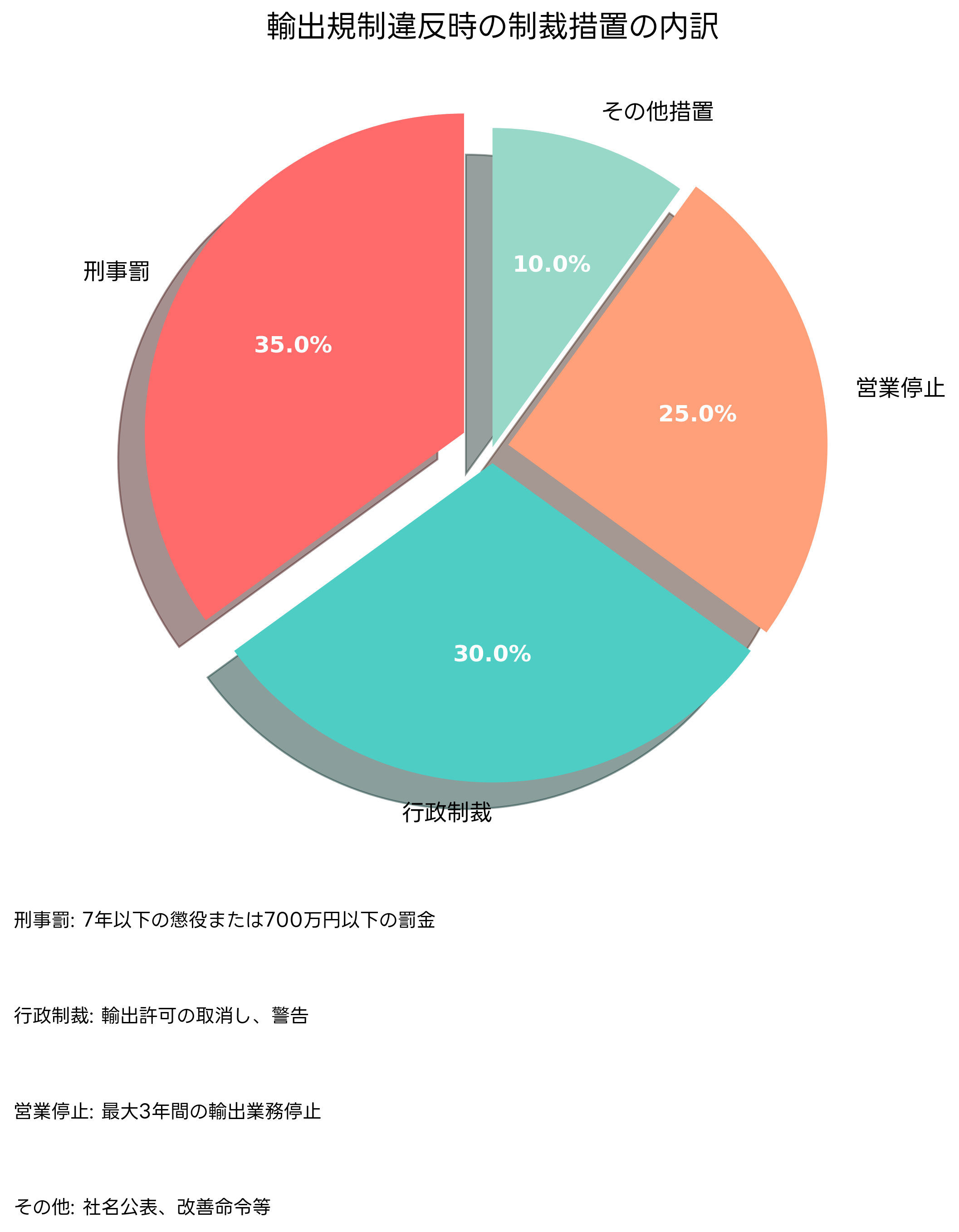

違反時の制裁措置とリスク管理

輸出規制の違反は、企業にとって極めて深刻な結果をもたらします。刑事罰、行政制裁、営業停止処分、社会的信用の失墜など、多方面にわたる重大な影響を受ける可能性があります。これらのリスクを適切に管理し、違反を未然に防ぐことが企業経営において極めて重要です。

刑事罰については、外為法違反により7年以下の懲役または700万円以下の罰金が科される可能性があります。法人の場合には、3億円以下の罰金が科されることもあります。近年では、国際的な制裁措置の強化に伴い、違反に対する処罰も厳格化する傾向にあります。企業は、法的リスク管理の専門書を参考にして、適切なリスク評価と対策を実施する必要があります。

行政制裁としては、輸出許可の取消し、警告、改善命令などが科されます。これらの制裁は、企業の輸出業務に直接的な影響を与え、ビジネスの継続性を脅かす可能性があります。特に、輸出に依存する事業を展開している企業にとっては、致命的な打撃となり得ます。

営業停止処分は、最大3年間の輸出業務停止を命じるものです。この処分を受けると、企業は輸出による収益機会を完全に失い、顧客との関係も悪化する可能性があります。復帰後も、信頼回復には長期間を要することが一般的です。事業継続計画策定ガイドを活用して、万一の事態に備えた対策を検討することが重要です。

社名公表は、企業のレピュテーションに深刻な影響を与えます。輸出規制違反が公表されると、顧客、取引先、投資家からの信頼を失い、長期にわたってビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。特に、国際的に事業を展開する企業にとっては、グローバルな信頼失墜のリスクがあります。

これらのリスクを管理するためには、予防的なアプローチが最も効果的です。定期的なリスク評価の実施、早期警告システムの構築、危機管理体制の整備などが重要です。リスク管理システムを導入することで、潜在的な問題を早期に発見し、適切な対策を実施することができます。

また、万一違反が発生した場合の対応体制も重要です。迅速な事実確認、関係当局への報告、再発防止策の策定と実施などを適切に行うことで、制裁措置の軽減や信頼回復の促進を図ることができます。危機管理マニュアルを整備し、定期的な訓練を実施することが重要です。

デジタル時代の新たな課題

デジタル技術の急速な発展により、エクスポート規制の分野でも新たな課題が生じています。クラウドコンピューティング、人工知能、ブロックチェーン、量子コンピューティングなどの新興技術は、従来の規制枠組みでは十分に対応できない複雑な問題を提起しています。

クラウドサービスの利用拡大により、データの保存場所と処理場所が不明確になり、技術提供の概念が曖昧になっています。国境を越えたデータ移転が日常的に行われる中で、どの段階で輸出規制が適用されるのかという問題が生じています。企業は、クラウドセキュリティ管理ツールを活用して、データの所在地と処理方法を適切に管理する必要があります。

人工知能技術の軍事応用への懸念から、AI関連技術の輸出規制が強化されています。しかし、AIアルゴリズムやソフトウェアの境界は曖昧であり、どこまでが規制対象となるのかの判断が困難な場合があります。AI開発ガイドラインや機械学習倫理書籍を参考にして、適切な開発と管理を行うことが重要です。

オープンソースソフトウェアの普及により、技術の拡散が加速しています。一度公開されたソフトウェアは、世界中の誰でもアクセスできるため、従来の輸出規制の概念では対応が困難です。企業は、オープンソース管理ツールを使用して、使用するオープンソースソフトウェアのライセンスと輸出規制への該当性を適切に管理する必要があります。

サイバーセキュリティ技術も重要な規制対象となっています。侵入検知システム、脆弱性スキャナー、デジタルフォレンジック技術などは、防御目的で開発されていても、攻撃に転用される可能性があります。サイバーセキュリティ管理書籍を参考にして、適切な技術管理を行うことが重要です。

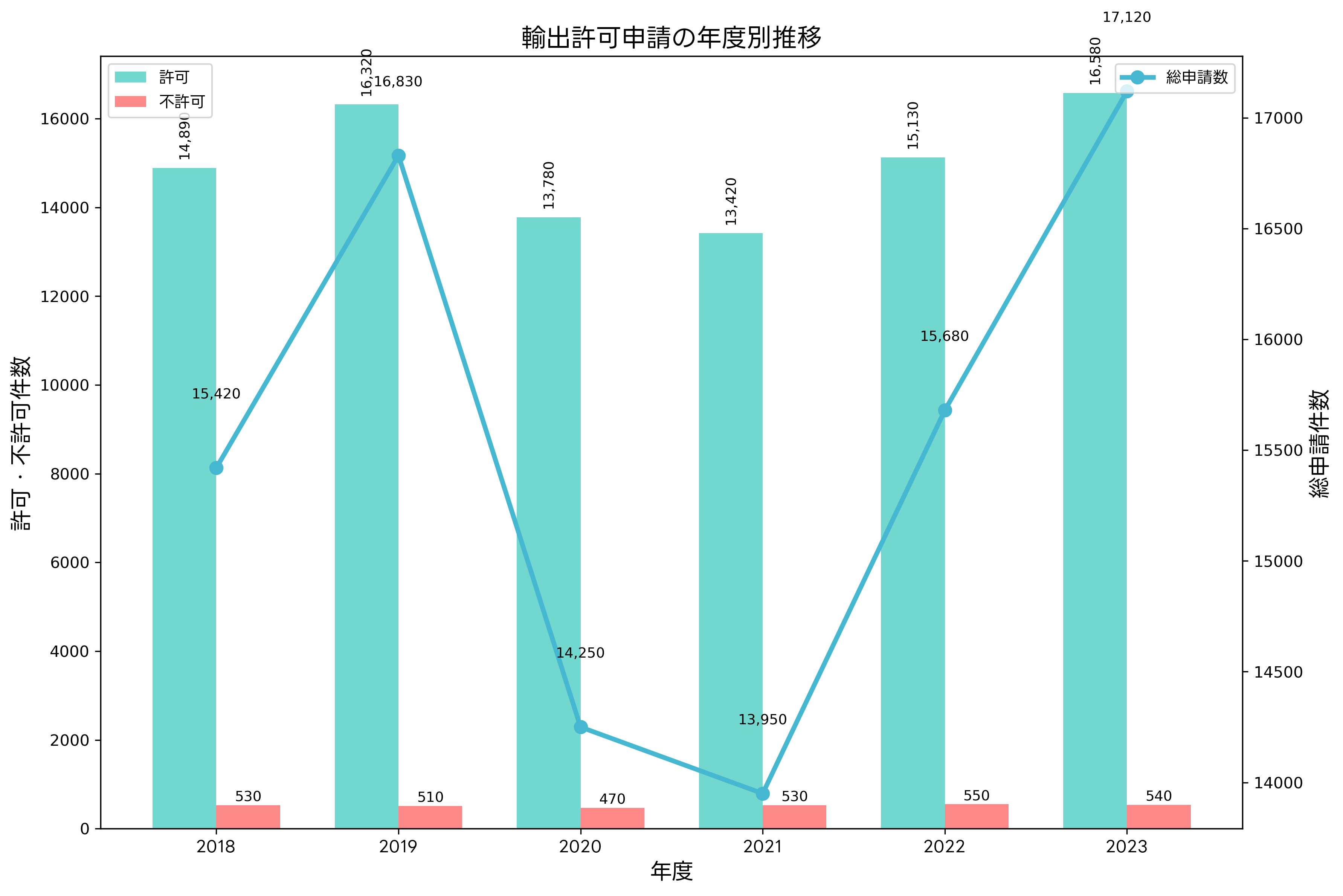

年度別動向と将来展望

近年の輸出許可申請の動向を見ると、申請件数は年々増加傾向にあります。これは、規制対象品目の拡大、企業のコンプライアンス意識の向上、国際情勢の複雑化などが要因となっています。また、審査期間の長期化も課題となっており、企業の事業計画に影響を与えるケースも増えています。

技術革新のスピードが加速する中で、規制当局も新たな技術への対応を迫られています。人工知能、量子コンピューティング、バイオテクノロジーなどの分野では、定期的な規制リストの更新が行われています。企業は、技術動向調査レポートを活用して、将来的な規制動向を予測し、事前の対策を検討することが重要です。

国際情勢の変化も輸出規制に大きな影響を与えています。地政学的な緊張の高まり、新たな脅威の出現、国際的な制裁措置の強化などにより、規制の対象と厳格さが常に変化しています。企業は、国際情勢分析レポートを定期的に確認し、規制環境の変化に適応する必要があります。

デジタル化の進展により、輸出管理業務の効率化も進んでいます。AI を活用した該当性判定システム、ブロックチェーンを利用した取引記録管理、IoTデバイスによる物流追跡などの新技術が導入されています。デジタル輸出管理ソリューションを活用することで、業務の効率化と精度向上を同時に実現することができます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、エクスポート規制は主に情報セキュリティマネジメントや法務の分野で出題されます。特に、情報システムの国際展開や技術移転に関する問題で、エクスポート規制の知識が問われることが多くあります。

午前問題では、エクスポート規制の基本概念、主要な国際的枠組み、規制対象となる技術分野、違反時の制裁措置などが出題されます。例えば、「ワッセナー協定の目的として最も適切なものはどれか」といった選択問題や、「情報セキュリティ技術の輸出時に必要な手続きはどれか」といった実務的な問題が見られます。

午後問題では、企業の国際展開における輸出管理の事例が出題されることがあります。グローバル企業のシステム統合、海外子会社への技術移転、国際共同研究プロジェクトの管理などの場面で、適切な輸出管理手順を選択する問題が出題されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験の法務分野対策書や情報セキュリティ法制の解説書を活用することが重要です。また、過去問題の分析により、出題パターンを理解することも効果的です。

実務経験がある場合は、自社の輸出管理体制をエクスポート規制の観点から分析し、改善点を考える練習も有効です。輸出管理実務事例集を参考にして、具体的な場面での判断能力を養うことができます。

まとめ

エクスポート規制は、国際平和と安全保障を維持するための重要な制度であり、現代のグローバルビジネスにおいて企業が必ず理解しておくべき分野です。技術の進歩とともに規制内容も常に進化しており、企業は継続的な学習と体制の改善が求められています。

応用情報技術者として、エクスポート規制の基本概念を理解し、情報システムの国際展開や技術移転における適切な管理手順を身につけることは、グローバルな IT プロジェクトを成功に導くために不可欠です。また、コンプライアンス意識の高いシステム設計と運用により、企業のリスク管理に貢献することができます。

今後も、新興技術の発展と国際情勢の変化に応じて、エクスポート規制制度は進化し続けるでしょう。最新の動向を把握し、適切な対応を行うことで、技術革新と安全保障のバランスを取りながら、持続可能なグローバルビジネスを実現することが可能です。継続的な学習と実践により、この複雑で重要な分野での専門性を高めることが、現代の IT プロフェッショナルには求められています。