欧州連合(EU)が2018年5月25日に施行した一般データ保護規則(General Data Protection Regulation: GDPR)は、現代のデジタル社会における個人データ保護の最も重要な法的枠組みです。この革新的な規則は、EU域内だけでなく、世界中の企業や組織に大きな影響を与えており、応用情報技術者試験においても頻出の重要トピックとなっています。

GDPRは、デジタル技術の急速な発展と個人データの大量処理に対応するため、1995年に制定されたEUデータ保護指令を全面的に見直して策定されました。この規則は、個人の基本的人権としてのプライバシー保護を強化し、デジタル単一市場の構築を促進することを目的としています。その影響は、EU域内にとどまらず、グローバルなデジタルビジネスの在り方を根本的に変革しています。

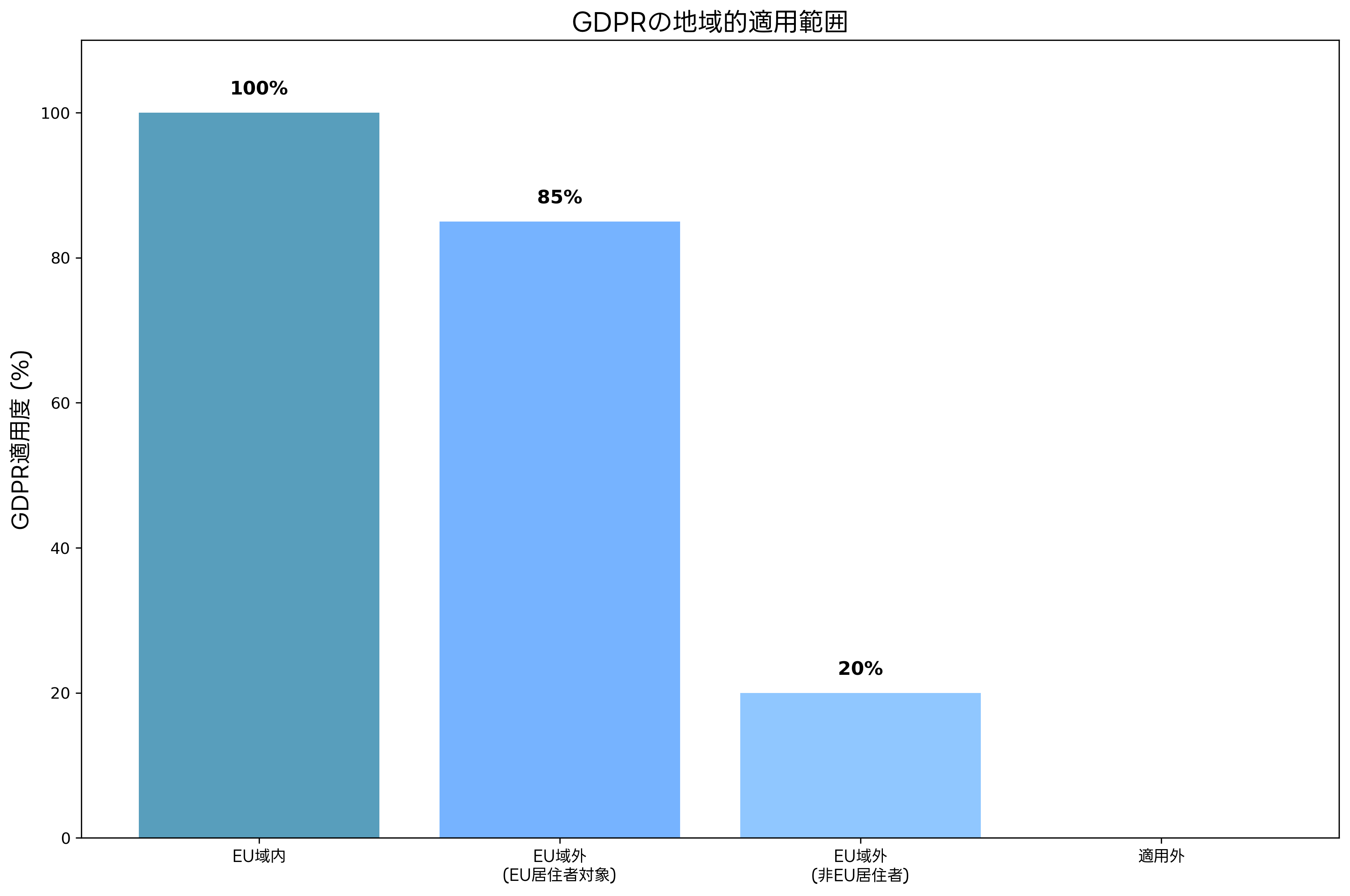

GDPRの適用範囲と地域的影響

GDPRの適用範囲は、従来のデータ保護法と比較して大幅に拡大されています。この規則は、EU域内に設立された組織だけでなく、EU域内の個人に商品やサービスを提供する組織、またはEU域内の個人の行動を監視する組織にも適用されます。これは「域外適用」と呼ばれる概念で、物理的な所在地に関係なく適用される革新的なアプローチです。

具体的には、日本企業であってもEU域内の顧客に対してオンラインサービスを提供している場合、GDPRの対象となります。例えば、EU域内の顧客向けにeコマースサイトを運営している企業、EU域内でソフトウェアサービスを提供している企業、EU域内の従業員の個人データを処理している多国籍企業などが該当します。

このような広範囲な適用により、世界中の企業がGDPR遵守のためのデータ保護管理システムやGDPR遵守ソフトウェアの導入を進めています。これらのシステムは、個人データの処理状況を追跡し、データ主体からの権利行使要求に迅速に対応するために必要不可欠です。

また、GDPR遵守のためには、組織内でのデータ処理活動の詳細な記録が必要です。このため、多くの企業がデータマッピングツールを導入し、どのような個人データがどこに保存され、どのように処理されているかを可視化しています。

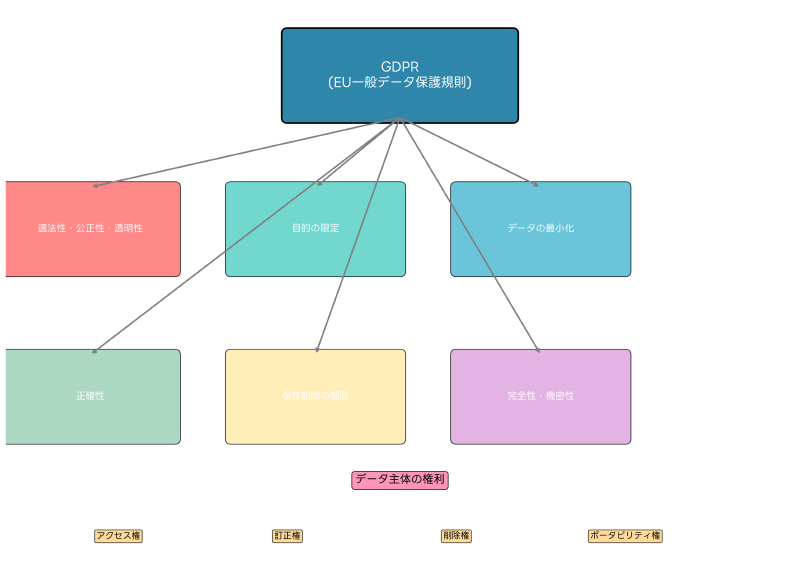

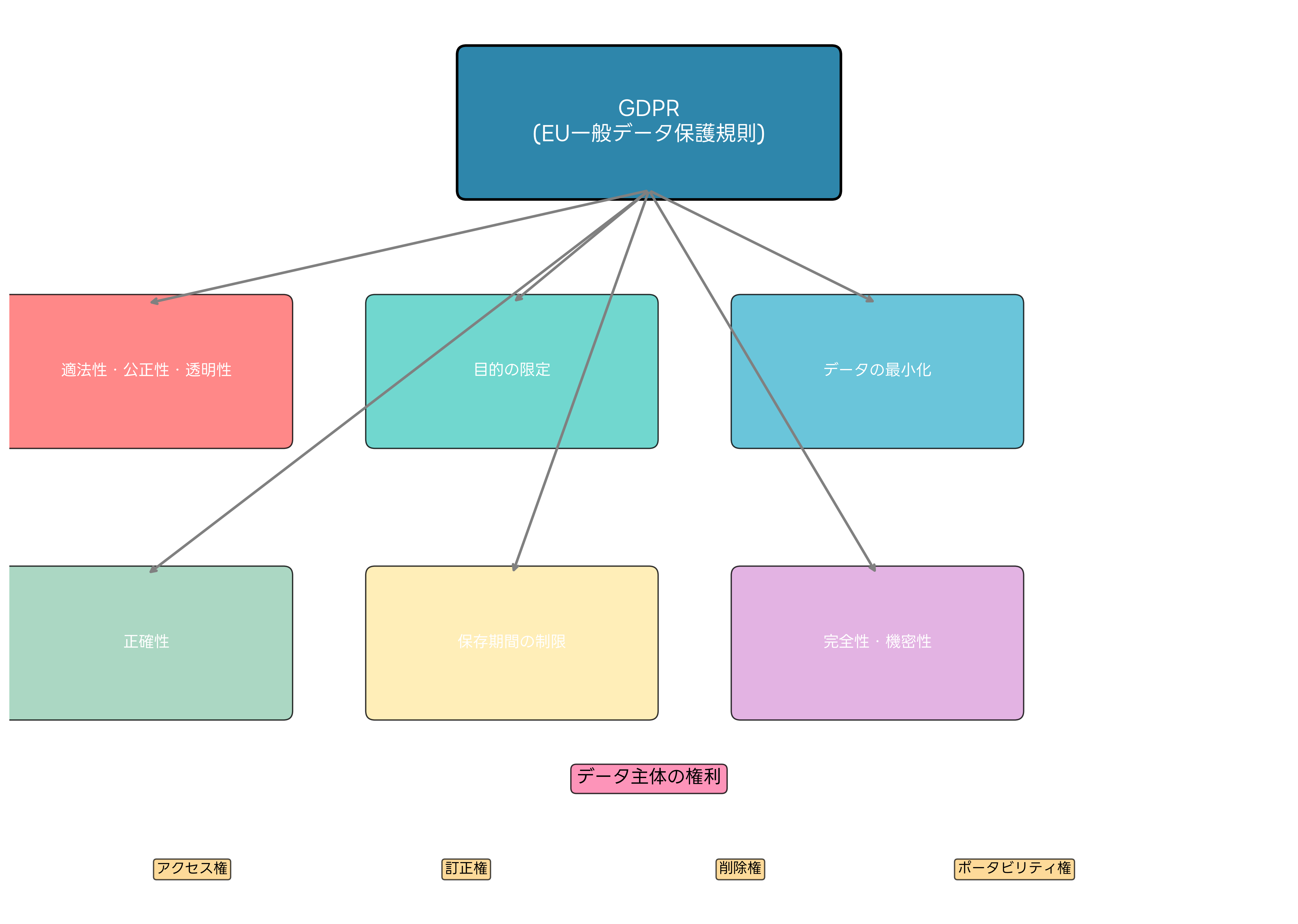

データ保護の6つの基本原則

GDPRでは、個人データの処理に関して6つの基本原則が定められています。これらの原則は、すべてのデータ処理活動の基礎となる重要な概念であり、組織がGDPRに遵守するために理解し実践しなければならない事項です。

第一の原則は「適法性、公正性、透明性」です。個人データの処理は、適法な根拠に基づいて行われ、公正かつ透明な方法で実施されなければなりません。これは、データ主体が自分のデータがどのように使用されているかを理解できることを意味します。組織は、データ処理の目的と方法を明確に説明し、プライバシーポリシー管理ツールを使用して透明性を確保する必要があります。

第二の原則は「目的の限定」です。個人データは、特定の、明確な、正当な目的のためにのみ収集され、その目的と両立しない方法で処理されてはなりません。この原則により、企業は収集時に明示した目的以外でデータを使用することが制限されます。目的外使用を防ぐため、データ使用監視システムの導入が推奨されています。

第三の原則は「データの最小化」です。個人データは、処理の目的に照らして適切で関連性があり、必要な範囲に限定されなければなりません。これは、必要以上のデータを収集・保存してはならないことを意味します。データ最小化を実現するため、データ収集最適化ツールを活用して、収集するデータの種類と量を最小限に抑える企業が増えています。

第四の原則は「正確性」です。個人データは正確であり、必要に応じて最新の状態に保たれなければなりません。不正確なデータは、遅滞なく削除または訂正される必要があります。データの正確性を維持するため、データ品質管理システムの導入により、定期的なデータの検証と更新が行われています。

第五の原則は「保存期間の制限」です。個人データは、処理の目的に必要な期間を超えて保存されてはなりません。組織は、データの保存期間を明確に定義し、期限が到来したデータを自動的に削除する仕組みを構築する必要があります。このため、データライフサイクル管理ツールが広く活用されています。

第六の原則は「完全性・機密性」です。個人データは、不正または違法な処理、偶発的な紛失、破壊、損傷から保護される適切な技術的・組織的措置により、安全な方法で処理されなければなりません。これは、情報セキュリティの基本概念であるCIA三要素(機密性、完全性、可用性)と密接に関連しています。

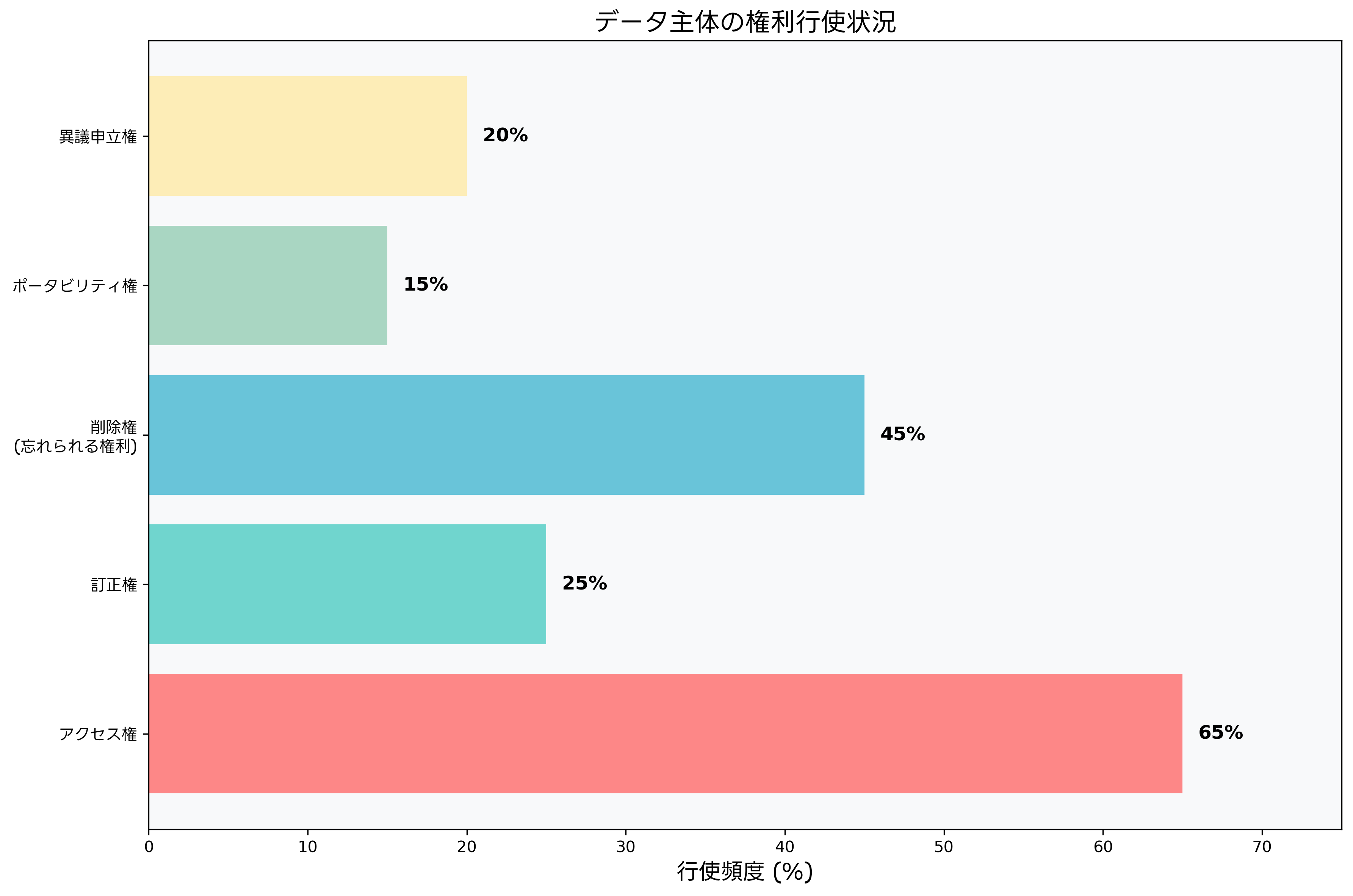

データ主体の権利と企業の対応義務

GDPRでは、データ主体(個人データに関係する個人)に対して強力な権利が付与されています。これらの権利は、個人が自分のデータに対するコントロールを取り戻すことを目的としており、企業は適切に対応する義務があります。

最も重要な権利の一つが「アクセス権」です。データ主体は、自分に関する個人データが処理されているかどうか、また処理されている場合はどのようなデータが処理されているかを知る権利があります。企業は、要求から1ヶ月以内に、無償でこの情報を提供しなければなりません。アクセス権への対応を効率化するため、多くの企業がデータアクセス管理システムを導入しています。

「訂正権」により、データ主体は自分に関する不正確な個人データの訂正を求めることができます。また、不完全な個人データについては、補完を求めることも可能です。企業は、訂正要求を受けた場合、遅滞なく対応し、データを共有している第三者にも訂正内容を通知する必要があります。

「削除権」(忘れられる権利)は、GDPRの最も注目される権利の一つです。データ主体は、特定の条件下で、自分に関する個人データの削除を求めることができます。例えば、処理の目的に照らしてデータが不要になった場合、同意を撤回した場合、違法に処理されている場合などが該当します。削除権への対応には、データ削除管理ツールが有効です。

「データポータビリティ権」により、データ主体は、自分が提供した個人データを構造化され、一般的に使用される機械読み取り可能な形式で受け取る権利があります。また、技術的に可能な場合は、データを別の管理者に直接転送することも求めることができます。この権利に対応するため、データエクスポートシステムの整備が必要です。

「処理の制限権」では、データ主体は特定の条件下で、自分に関する個人データの処理を制限することを求めることができます。また、「異議申立権」により、特定の状況下で、自分に関する個人データの処理に異議を申し立てることができます。

これらの権利への対応を統合的に管理するため、多くの企業がデータ主体権利管理プラットフォームを導入し、要求の受付から対応完了までの一連のプロセスを自動化しています。

データ保護影響評価(DPIA)の実施

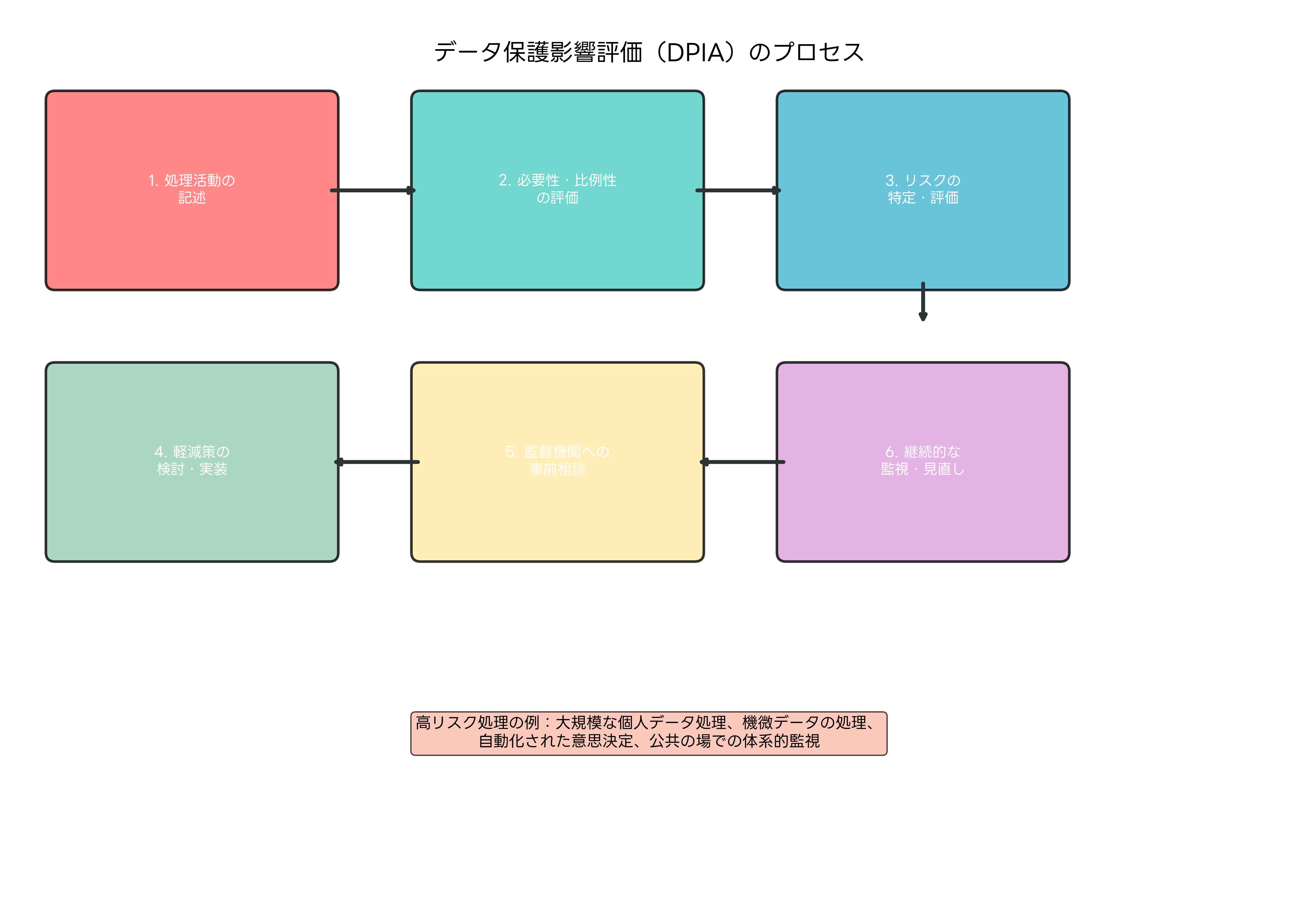

データ保護影響評価(Data Protection Impact Assessment, DPIA)は、高リスクな個人データ処理を行う前に実施が義務付けられている重要なプロセスです。DPIAは、個人データ処理活動がデータ主体のプライバシーと権利に与える潜在的な影響を評価し、適切な軽減策を検討するための体系的なアプローチです。

DPIAの実施が必要となる状況は、GDPRの第35条で具体的に定められています。例えば、個人データの体系的かつ広範囲な評価に基づく自動化された処理、大規模な機微データの処理、公共の場での個人の体系的監視などが該当します。新しいテクノロジーの使用、処理の性質・範囲・文脈・目的を考慮して高リスクが予想される場合も、DPIAの実施が必要です。

DPIAプロセスの第一段階では、処理活動の詳細な記述を行います。これには、処理の目的、個人データの種類、データ主体のカテゴリー、受領者、保存期間、処理の技術的・組織的措置などが含まれます。DPIA管理ツールを使用することで、この情報を体系的に整理し、管理することができます。

第二段階では、処理の必要性と比例性を評価します。処理が正当な目的を達成するために必要であること、また、その目的を達成するための最も侵害の少ない手段であることを示す必要があります。この評価には、リスク評価フレームワークの活用が推奨されます。

第三段階では、データ主体の権利と自由に対するリスクを特定・評価します。リスクは、その発生可能性と重大性に基づいて評価され、高、中、低のレベルに分類されます。リスクの評価には、定量的・定性的な手法を組み合わせて用いることが重要です。

第四段階では、特定されたリスクを軽減するための技術的・組織的措置を検討・実装します。これには、暗号化、仮名化、アクセス制御、データ最小化、定期的な監査などが含まれます。軽減策の実装には、データ保護技術ソリューションが活用されます。

高リスクな処理で、軽減策を講じても残存リスクが高い場合は、処理開始前に監督機関への事前相談が必要です。監督機関は、処理の適法性について助言を提供し、必要に応じて調査権限を行使することができます。

DPIAは一度実施すれば終わりではありません。処理の性質、範囲、文脈、目的に重要な変更がある場合は、DPIAを見直し、更新する必要があります。継続的な監視により、新たなリスクの発生や軽減策の有効性を評価し、必要に応じて追加の措置を講じることが重要です。

GDPR違反時の制裁金と実際の事例

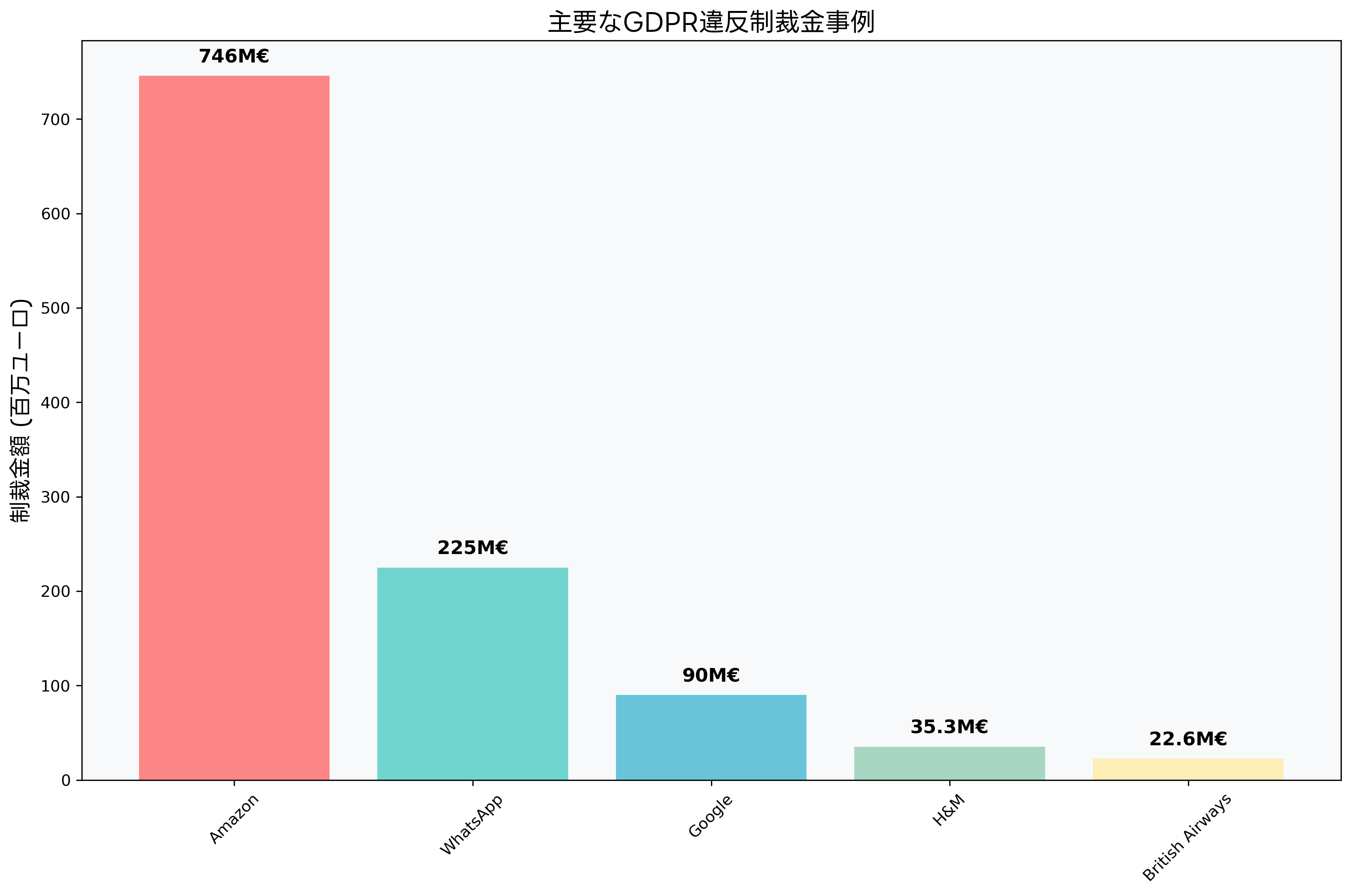

GDPRの最も注目すべき特徴の一つが、厳格な制裁金制度です。違反の性質と重大性に応じて、2段階の制裁金が設定されており、その金額は企業に深刻な財務的影響を与える可能性があります。

第一段階の制裁金は、年間売上高の2%または1,000万ユーロのいずれか高い方が上限となります。これは、比較的軽微な違反に適用され、例えば、データ保護責任者の指名義務違反、データ処理の記録義務違反、監督機関への協力義務違反などが該当します。

第二段階の制裁金は、年間売上高の4%または2,000万ユーロのいずれか高い方が上限となります。これは、より重大な違反に適用され、基本原則の違反、データ主体の権利の侵害、国際的なデータ移転に関する違反などが含まれます。特に、同意なしでの個人データ処理、適切な法的根拠なしでの処理、データ主体の権利要求への不適切な対応などは、高額な制裁金の対象となります。

実際の制裁金事例を見ると、その影響の大きさが理解できます。2021年、Amazonは7億4,600万ユーロ(約900億円)という史上最高額の制裁金をルクセンブルクの監督機関から科されました。これは、同社の広告技術における個人データ処理が適切な同意なしに行われていたことが原因でした。この事例により、多くの企業が同意管理プラットフォームの導入を急速に進めました。

WhatsAppは2021年に2億2,500万ユーロの制裁金を科されました。これは、ユーザーと非ユーザーに対する透明性の欠如、特に個人データの処理に関する十分な情報提供を怠ったことが原因でした。この事例は、プライバシーポリシーの透明性と理解しやすさの重要性を示しています。

Googleは複数回にわたって制裁金を科されており、2019年にはフランスで5,000万ユーロ、2022年にはフランスとイタリアで合計1億2,000万ユーロの制裁金を受けました。これらは主に、適切な同意の取得プロセスと透明性の問題に関連していました。

小売チェーンのH&Mは、従業員の個人データの過度な監視により3,530万ユーロの制裁金を科されました。これは、職場でのプライバシー保護の重要性を示す事例として注目されました。従業員のプライバシー保護のため、多くの企業が従業員データ保護システムを導入しています。

British Airwaysは2020年に2,260万ユーロの制裁金を受けました(当初の1億8,300万ユーロから減額)。これは、ウェブサイトでのデータ侵害により、約50万人の顧客データが漏洩したことが原因でした。

これらの事例は、GDPR遵守の重要性を明確に示しています。制裁金のリスクを軽減するため、多くの企業がGDPR遵守監査ツールやデータ保護コンサルティングサービスを活用して、包括的なコンプライアンス体制を構築しています。

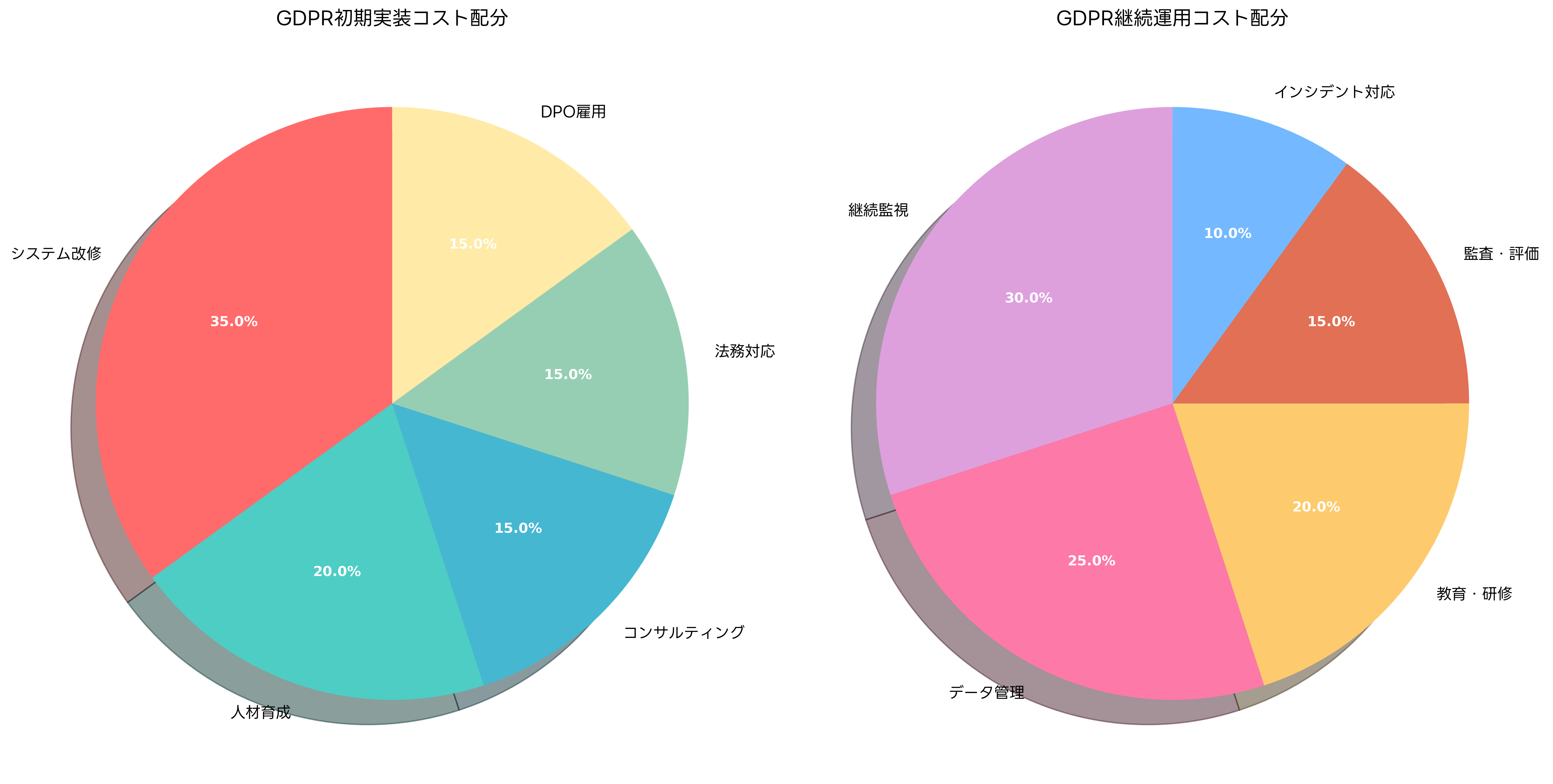

GDPR遵守のためのコストと投資

GDPR遵守は、企業にとって重要な投資項目となっています。遵守に必要なコストは、初期実装コストと継続的な運用コストに分けられ、その配分は企業の規模や業種によって異なります。

初期実装コストでは、システム改修が最大の投資項目となっています。既存のシステムをGDPR要件に適合させるため、データベースの再設計、プライバシー機能の追加、セキュリティ強化などが必要です。多くの企業がエンタープライズデータ管理システムを導入し、個人データの処理状況を包括的に管理できる体制を構築しています。

人材育成も重要な投資項目です。従業員に対するGDPR教育、データ保護責任者(DPO)の育成、技術者のスキルアップなどが必要です。効果的な教育のため、GDPR教育プラットフォームやデータ保護専門書籍を活用する企業が増えています。

外部コンサルティングの活用も一般的です。GDPR専門のコンサルタントによる現状分析、ギャップ分析、実装計画の策定などにより、効率的な遵守体制の構築が可能になります。法務対応では、プライバシーポリシーの改訂、契約書の見直し、監督機関との対応などが含まれます。

データ保護責任者(DPO)の雇用は、一定の条件下で義務付けられています。DPOは、データ保護に関する専門知識を持ち、組織内でのGDPR遵守を監督する重要な役割を担います。DPOの業務を支援するため、DPO業務支援ツールの導入が推奨されています。

継続的な運用コストでは、継続監視が最大の項目となっています。データ処理活動の監視、リスク評価の更新、新たな脅威への対応などが含まれます。自動化された監視システムにより、効率的な運用が可能になります。

データ管理には、個人データの整理・分類・保護、データマッピングの更新、データライフサイクル管理などが含まれます。教育・研修では、新入社員への教育、既存従業員のスキルアップ、最新動向の共有などが継続的に実施されます。

監査・評価では、内部監査の実施、外部監査の受入、遵守状況の評価などが定期的に行われます。インシデント対応では、データ侵害の検出・対応、監督機関への報告、影響を受けた個人への通知などが含まれます。インシデント対応を効率化するため、データ侵害対応システムの導入が重要です。

技術的・組織的措置の実装

GDPRでは、個人データの保護のために適切な技術的・組織的措置(Technical and Organizational Measures, TOMs)の実装が要求されています。これらの措置は、データの機密性、完全性、可用性を確保し、データ主体の権利を保護するために不可欠です。

技術的措置には、暗号化技術の活用が含まれます。保存時暗号化では、データベースやファイルシステムに保存された個人データを暗号化し、不正アクセスから保護します。エンタープライズ暗号化ソリューションにより、包括的な暗号化管理が可能になります。

転送時暗号化では、ネットワーク経由でのデータ転送時にTLS/SSLなどの暗号化プロトコルを使用します。また、エンドツーエンド暗号化により、送信者から受信者まで一貫してデータを保護することができます。

仮名化(Pseudonymization)は、GDPRで特に推奨される技術的措置です。個人データから直接的な識別子を削除し、別の識別子に置き換えることで、データの有用性を保ちながらプライバシーリスクを軽減します。データ仮名化ツールにより、効率的な仮名化処理が実現できます。

アクセス制御では、役割ベースアクセス制御(RBAC)や属性ベースアクセス制御(ABAC)により、適切な権限を持つユーザーのみが個人データにアクセスできるよう制限します。統合アクセス管理システムにより、一元的なアクセス制御が可能になります。

データ漏洩検知システムでは、不正なデータアクセスや異常な処理パターンを検出し、迅速な対応を可能にします。機械学習やAI技術を活用した高度脅威検知システムにより、従来の手法では検出困難な攻撃や異常を発見できます。

組織的措置には、データ保護ポリシーの策定と実装が含まれます。包括的なデータ保護ポリシーにより、組織全体で一貫したデータ処理手順を確立します。従業員教育では、定期的な研修により、GDPR要件と日常業務での実践方法を理解させます。

インシデント対応計画では、データ侵害が発生した場合の対応手順を明確に定義します。72時間以内の監督機関への報告、影響を受けた個人への通知、原因調査と再発防止策の実装などが含まれます。

ベンダー管理では、第三者によるデータ処理活動を適切に管理します。データ処理契約の締結、定期的な監査の実施、セキュリティ要件の遵守確認などが重要です。

定期的な監査と評価により、実装された措置の有効性を継続的に検証します。内部監査、外部監査、ペネトレーションテストなどにより、セキュリティ上の脆弱性やコンプライアンスギャップを特定し、改善を図ります。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験において、GDPRに関する問題は情報セキュリティ分野で頻繁に出題されています。試験対策では、GDPRの基本概念、適用範囲、主要な要件、違反時の制裁などを体系的に理解することが重要です。

午前問題では、GDPRの定義、6つの基本原則、データ主体の権利、DPIAの実施要件、制裁金の仕組みなどが選択問題として出題されます。例えば、「データ保護影響評価(DPIA)の実施が必要となる条件はどれか」や「GDPRにおけるデータ主体の権利として正しいものはどれか」といった問題が典型的です。

午後問題では、より実践的な場面でのGDPR適用が問われます。企業のプライバシー戦略立案、データ侵害インシデントへの対応、国際的なデータ移転の要件、DPIAの実施プロセスなどの文脈で、GDPRの知識を活用する能力が評価されます。

効果的な試験対策のため、応用情報技術者試験対策書や情報セキュリティ関連の専門書を活用して、理論的な知識を深めることが重要です。また、過去問題集を繰り返し解くことで、出題パターンを理解し、実践的な問題解決能力を身につけることができます。

実務経験がある場合は、自社のGDPR遵守状況を分析し、改善案を検討する練習も効果的です。DPIAの実施、データマッピングの作成、プライバシーポリシーの見直しなどの実践的な活動により、理論と実務の結びつきを深めることができます。

国際的なデータ移転とその要件

GDPRでは、EU域外への個人データの移転について厳格な要件が設けられています。適切な保護レベルが確保されない国や地域への個人データの移転は原則として禁止されており、移転を行う場合は特定の条件を満たす必要があります。

欧州委員会による十分性認定を受けた国への移転は、追加の保護措置なしに実施できます。現在、日本を含む14の国・地域が十分性認定を受けており、これらの国との間では比較的自由なデータ移転が可能です。ただし、認定条件の遵守と定期的な見直しが必要です。

十分性認定を受けていない国への移転では、適切な保護措置の実装が必要です。標準的な契約条項(Standard Contractual Clauses, SCCs)は、最も一般的な保護措置の一つです。欧州委員会が承認したSCCsを使用することで、適切な保護レベルを担保できます。

拘束的企業準則(Binding Corporate Rules, BCRs)は、多国籍企業グループ内でのデータ移転に使用される保護措置です。BCRsの承認プロセスは複雑ですが、一度承認されれば、グループ内での柔軟なデータ移転が可能になります。

行動規範や証明メカニズムも、将来的な保護措置として期待されています。これらの仕組みが確立されれば、業界全体での一貫したデータ保護基準の実装が可能になります。

特定の状況下では、例外的にデータ移転が認められる場合があります。データ主体の明示的同意、契約の履行、重要な公共の利益、法的請求の確立・行使・防御などが該当します。ただし、これらの例外は厳格に解釈され、継続的または大規模な移転には適用できません。

国際的なデータ移転の管理には、データ移転管理システムや国際コンプライアンス監視ツールの活用が推奨されています。これらのシステムにより、移転先の法的要件、保護措置の実装状況、移転の記録と監視を包括的に管理できます。

まとめ

GDPR(EU一般データ保護規則)は、個人データ保護に関する世界で最も包括的で厳格な法規制です。その影響は、EU域内の企業だけでなく、グローバルに事業を展開する企業すべてに及んでいます。6つの基本原則、データ主体の強力な権利、厳格な制裁金制度、包括的な技術的・組織的措置の要求により、企業のデータ処理活動に根本的な変革をもたらしています。

応用情報技術者試験においても、GDPRは重要な出題分野となっており、情報システムの企画・開発・運用に携わる技術者にとって必須の知識です。GDPR遵守は、単なる法的要件の充足にとどまらず、顧客の信頼獲得、競争優位の確立、リスク管理の向上にも寄与します。

技術の進歩とともに、GDPRの解釈と実装手法も進化し続けています。人工知能、IoT、ブロックチェーンなどの新技術の普及により、新たなプライバシー課題と解決策が生まれています。継続的な学習と実践により、変化する規制環境に対応できる能力を身につけることが、現代の情報技術者にとって不可欠です。

GDPR遵守は、一時的なプロジェクトではなく、継続的なプロセスです。組織全体でのコミットメント、適切な技術とツールの活用、定期的な見直しと改善により、効果的なデータ保護体制を構築・維持することができます。これにより、個人のプライバシーを保護しながら、データの価値を最大限に活用するバランスの取れたアプローチが実現できるのです。