ハードディスクドライブ(HDD)は、現代のコンピュータシステムにおいて最も重要なストレージデバイスの一つです。1956年にIBMによって開発されて以来、HDDは継続的な技術革新により容量の拡大と信頼性の向上を実現し、今日でも大容量データストレージの主力として活躍しています。応用情報技術者試験においても、ストレージ技術の理解を問う重要な出題分野であり、システム設計や運用管理における基礎知識として欠かせない技術です。

HDDは磁気記録技術を基盤とした不揮発性ストレージデバイスであり、高速回転するプラッタ上に磁気ヘッドによってデータを読み書きします。この基本構造は半世紀以上にわたって受け継がれながら、記録密度の向上、アクセス速度の高速化、信頼性の向上という技術的進歩を続けています。現在では、個人用途から企業のデータセンターまで、あらゆる規模のシステムで利用されています。

HDDの基本構造と動作原理

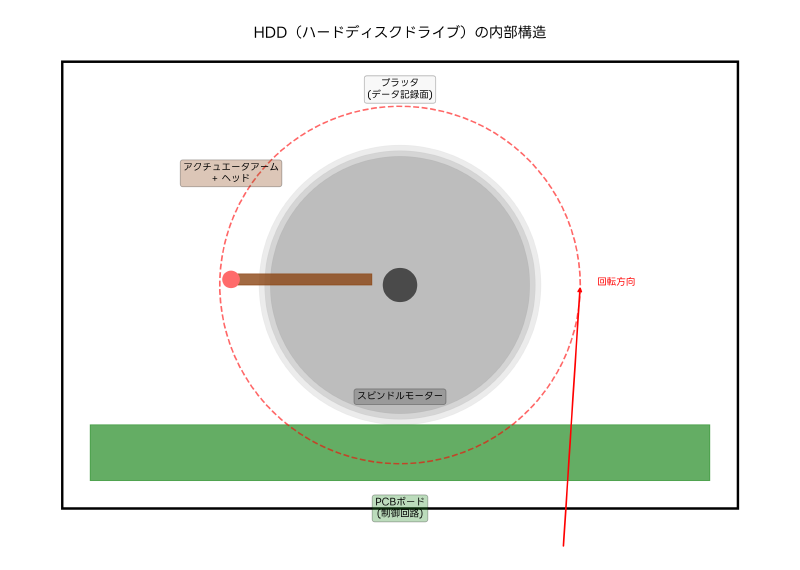

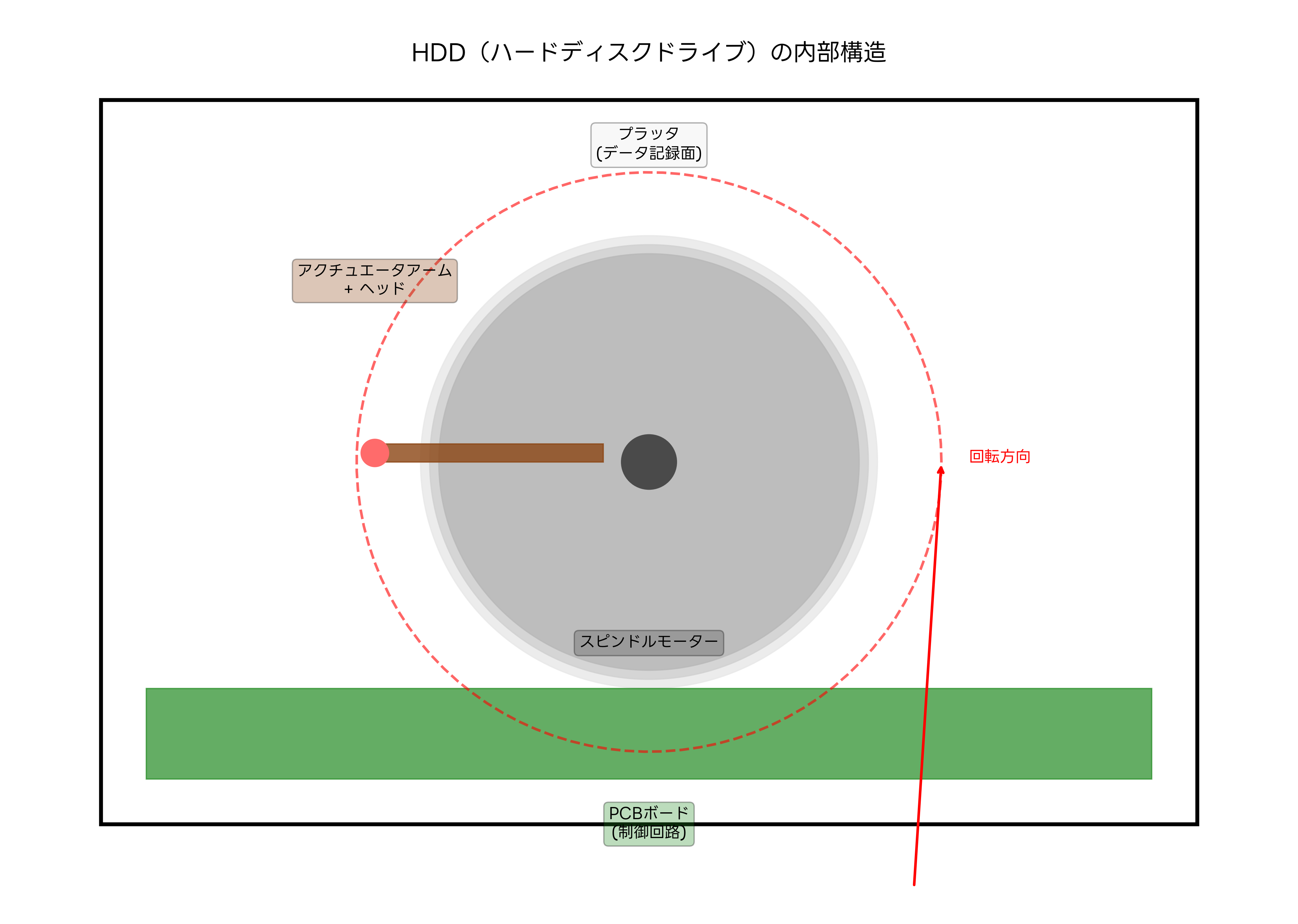

HDDの内部構造は、データを記録するプラッタ、データを読み書きするヘッド、ヘッドを移動させるアクチュエータアーム、プラッタを回転させるスピンドルモーター、そして全体を制御するPCBボードから構成されています。プラッタは磁性体でコーティングされたアルミニウムまたはガラス基板で作られており、この表面に磁気的な変化としてデータが記録されます。

データの記録と読み取りは、極めて精密な技術によって実現されています。磁気ヘッドはプラッタ表面から数ナノメートルという極めて近い距離を浮上しながら移動し、磁場の変化を感知してデータを読み取ったり、磁場を発生させてデータを書き込んだりします。この技術的精度は、現代の製造技術の粋を集めた成果といえます。

企業環境では、HDDの選択において信頼性と性能のバランスが重要な要素となります。エンタープライズ級HDDは、24時間365日の連続稼働に耐える設計となっており、一般消費者向けモデルと比較して高い信頼性を提供します。また、データセンター用途では、高密度ストレージソリューションが求められることが多く、システム全体の設計において重要な役割を果たします。

プラッタの回転速度は、HDDの性能に大きく影響する要素の一つです。一般的なデスクトップ用HDDでは7200回転/分(RPM)が主流ですが、高性能モデルでは10000RPMや15000RPMの製品も存在します。回転速度が高いほどアクセス時間が短縮され、データ転送速度も向上しますが、同時に消費電力や発熱も増加するため、用途に応じた適切な選択が必要です。

HDDの容量進化と技術革新

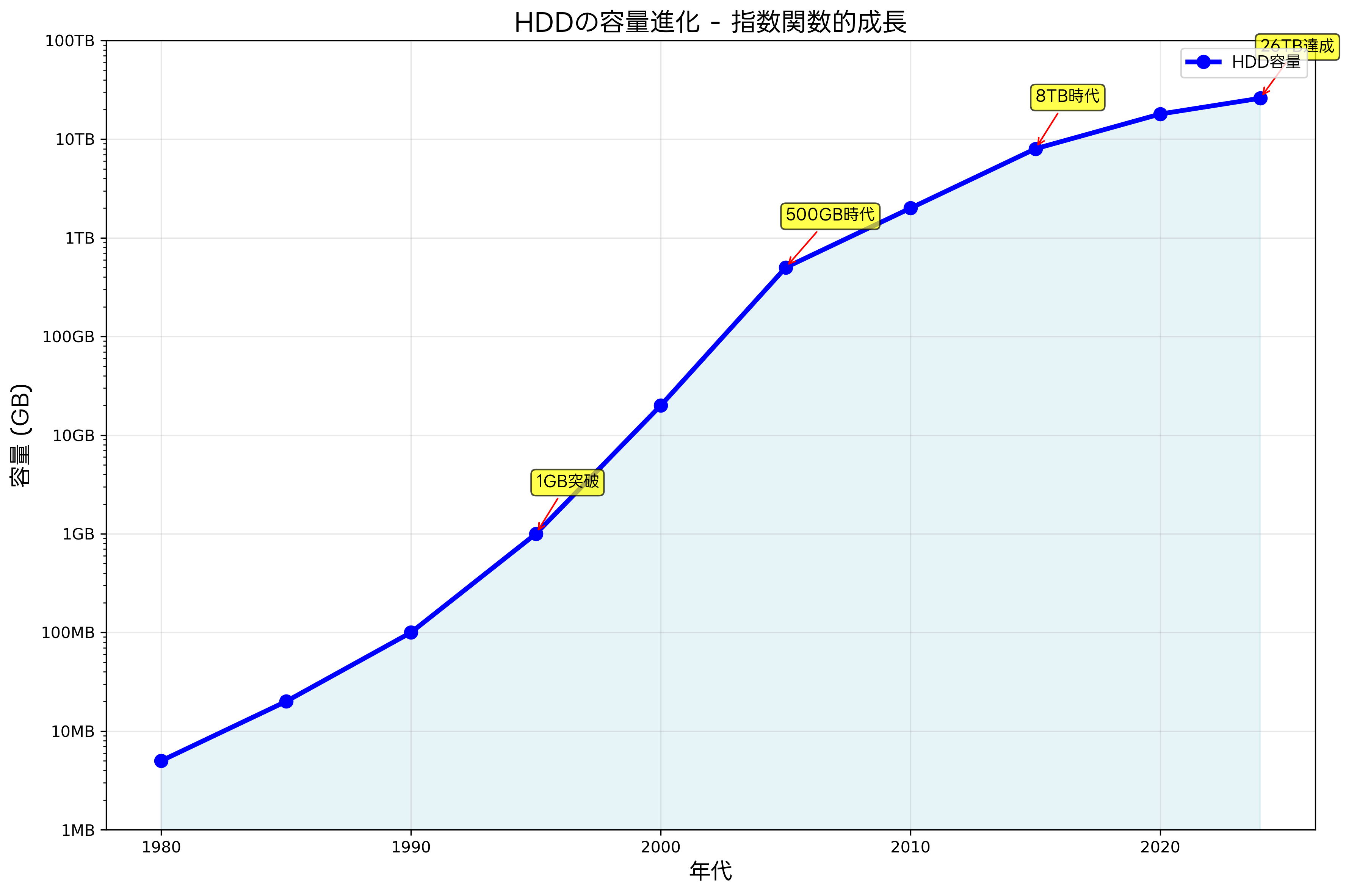

HDDの容量は、その誕生以来指数関数的な成長を続けており、この進歩は「クライデの法則」とも呼ばれています。1980年代初頭には数メガバイト程度だった容量が、2020年代には20テラバイトを超える製品が商用化されており、この驚異的な成長は記録技術の継続的な革新によるものです。

記録密度の向上には、垂直磁気記録(PMR:Perpendicular Magnetic Recording)からシングル磁気記録(SMR:Shingled Magnetic Recording)、そして熱アシスト磁気記録(HAMR:Heat-Assisted Magnetic Recording)への技術転換が重要な役割を果たしています。これらの技術により、同じ物理的サイズのプラッタにより多くのデータを記録できるようになり、容量の大幅な増加が実現されています。

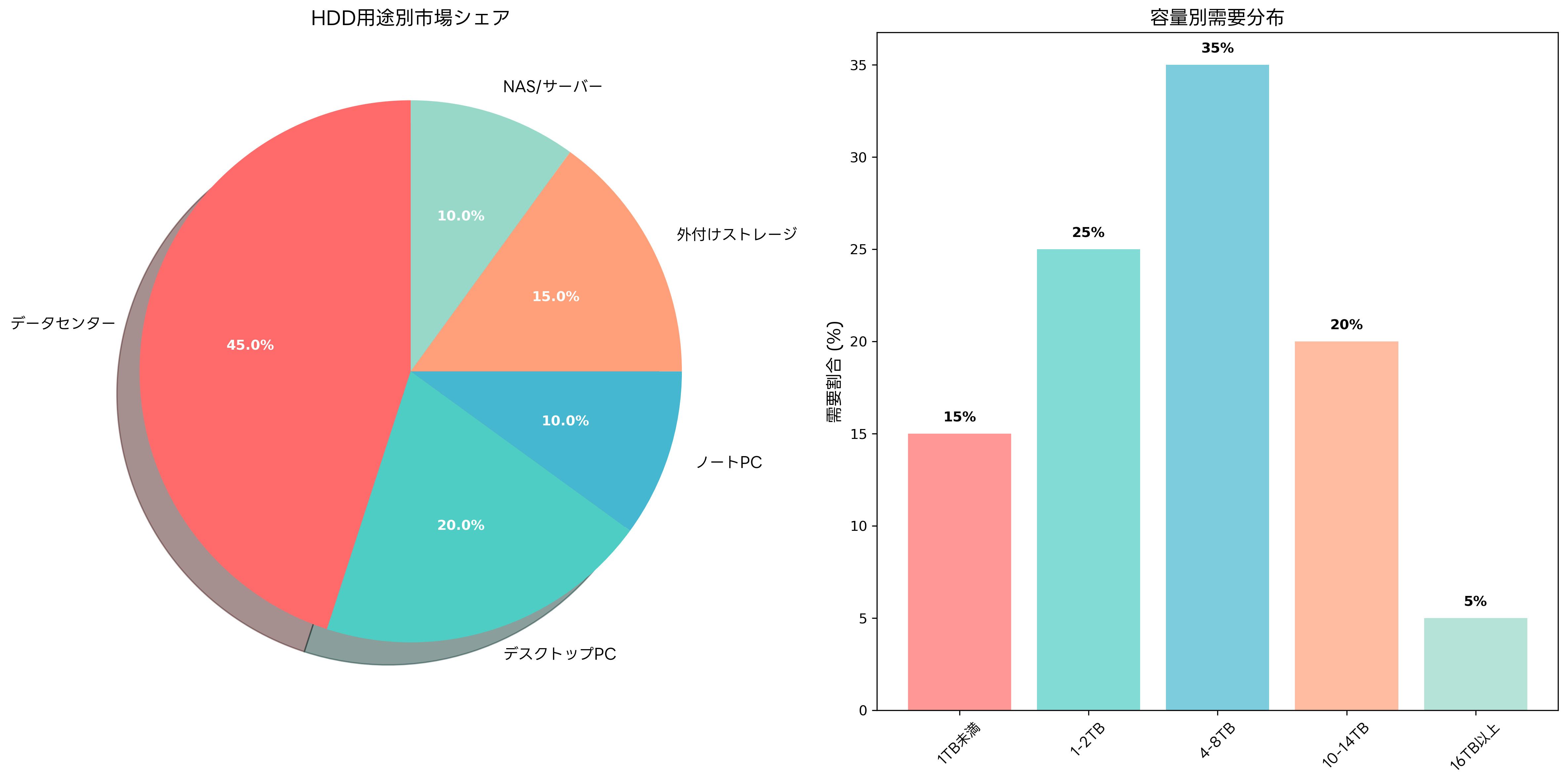

現在の市場では、用途に応じて幅広い容量のHDDが提供されています。個人用途では2TB〜8TBのデスクトップHDDが人気ですが、データセンターや大規模ストレージシステムでは、14TB以上の大容量HDDが積極的に導入されています。また、ビデオ編集や写真保存などの用途では、外付けHDDソリューションが多く利用されています。

次世代技術としては、マイクロ波アシスト磁気記録(MAMR:Microwave-Assisted Magnetic Recording)や熱アシスト磁気記録の更なる発展により、30TB以上の容量を持つHDDの実現が期待されています。これらの技術革新により、ストレージコストの削減とデータセンターの効率化が進むと予想されます。

記録技術の進歩と並行して、ヘッド技術も大幅に改善されています。磁気抵抗(MR)ヘッドから巨大磁気抵抗(GMR)ヘッド、そしてトンネル磁気抵抗(TMR)ヘッドへの進化により、より微細な磁気信号の検出が可能になり、記録密度の向上に貢献しています。

HDDとSSDの性能比較と使い分け

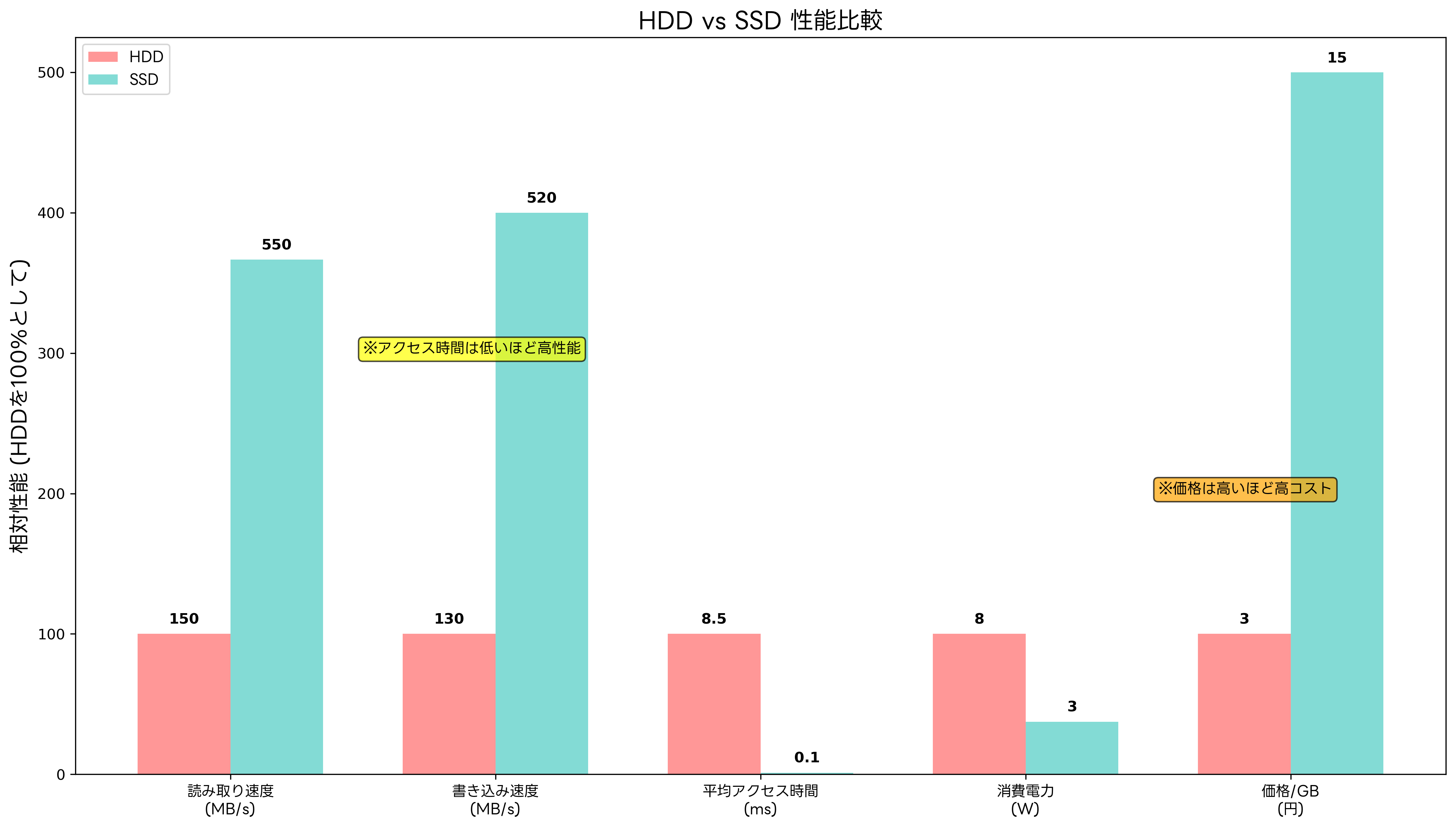

現代のストレージ環境では、HDDと並んでSSD(Solid State Drive)が重要な選択肢となっています。両者はそれぞれ異なる特性を持ち、用途に応じた適切な選択が求められます。性能面では、SSDが読み書き速度、アクセス時間、消費電力において優位性を示す一方、HDDは容量当たりのコストと大容量化において競合優位を維持しています。

アクセス速度の観点では、HDDは物理的な機械動作を伴うため、SSDと比較して不利な面があります。しかし、順次アクセスにおいてはその差は縮まり、大容量ファイルの処理では十分な性能を提供します。また、HDDは書き込み回数による劣化がないため、頻繁な書き込み処理が発生するアプリケーションでは長期的な信頼性において優位性を持ちます。

企業環境での使い分けでは、OSやアプリケーションの高速起動が必要な用途にはSSDを、大容量のデータアーカイブやバックアップ用途にはHDDを選択するハイブリッド構成が一般的です。高性能SSDとHDDの組み合わせシステムにより、コストと性能の最適化が図られています。

NAS(Network Attached Storage)システムでは、HDDの大容量性とコストパフォーマンスが重視されます。NAS専用HDDは、24時間連続稼働と多重アクセスに最適化されており、小規模オフィスから大企業まで幅広く利用されています。また、個人用途でも家庭用NASシステムとして人気が高まっています。

HDDの用途別市場動向と応用分野

HDDの市場は、用途によって異なる特性と要求を持つ複数のセグメントに分かれています。最も大きな市場シェアを占めるのはデータセンター用途であり、クラウドサービスの拡大に伴って需要が継続的に増加しています。エンタープライズ市場では、高い信頼性と耐久性を持つ製品が求められ、厳格な品質基準をクリアした製品のみが採用されています。

デスクトップPC市場では、SSDの普及により一部でHDDからの置き換えが進んでいますが、大容量ストレージニーズにより依然として重要な位置を占めています。特に、ゲーミングPCや映像編集用ワークステーションでは、高速HDDが主要な選択肢となっています。また、クリエイター向けには外付け高速HDDも人気があります。

監視システム分野では、HDDの耐久性と大容量性が重要な要素となります。監視システム専用HDDは、連続録画による高い書き込み負荷に対応し、長期間の安定稼働を実現します。また、セキュリティシステムの高度化に伴い、より大容量の製品が求められています。

アーカイブストレージ分野では、HDDの低コストと大容量性が最大の利点となります。アーカイブ専用HDDは、頻繁なアクセスは不要だが長期保存が必要なデータ用途に最適化されており、エネルギー効率と信頼性を重視した設計となっています。

RAID構成による信頼性と性能の向上

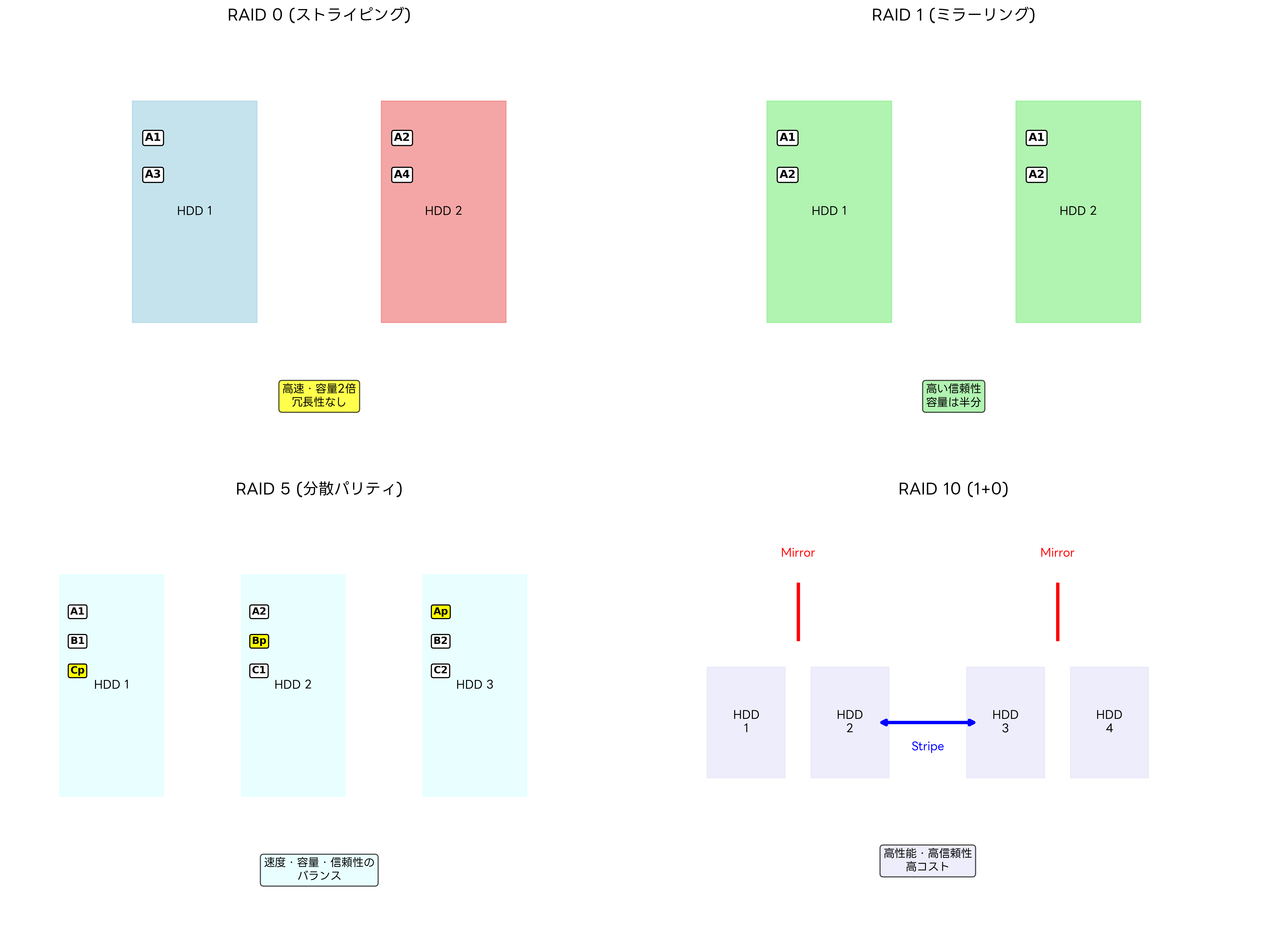

HDDを複数台組み合わせて運用するRAID(Redundant Array of Independent Disks)技術は、システムの信頼性向上とパフォーマンス最適化において重要な役割を果たします。RAID構成により、単体のHDD故障に対する耐性を持ちながら、アプリケーションの要求に応じた性能特性を実現できます。

RAID 0(ストライピング)は、複数のHDDにデータを分散して記録することで読み書き性能を向上させる構成です。冗長性は提供されませんが、高いスループットが要求される用途において効果的です。動画編集や大容量ファイル処理では、RAID 0対応HDDの組み合わせにより大幅な性能向上が期待できます。

RAID 1(ミラーリング)は、同一データを複数のHDDに同時記録することで高い冗長性を実現します。一台のHDDが故障しても処理を継続でき、ミッションクリティカルなシステムで広く採用されています。ミラーリング対応エンタープライズHDDは、データ保護を最優先とする環境で重要な選択肢となります。

RAID 5は、分散パリティにより効率的な冗長性を実現する構成です。3台以上のHDDで構成し、一台の故障に対する耐性を持ちながら、ストレージ効率も良好に保ちます。小規模から中規模のサーバー環境で人気の高い構成であり、RAID 5対応サーバー用HDDが多く利用されています。

RAID 10は、RAID 1とRAID 0を組み合わせた構成で、高い性能と信頼性を同時に実現します。コストは高くなりますが、データベースサーバーや高負荷アプリケーションでは最適な選択となることが多く、高性能サーバー用HDDの組み合わせで構築されます。

HDDの信頼性と寿命管理

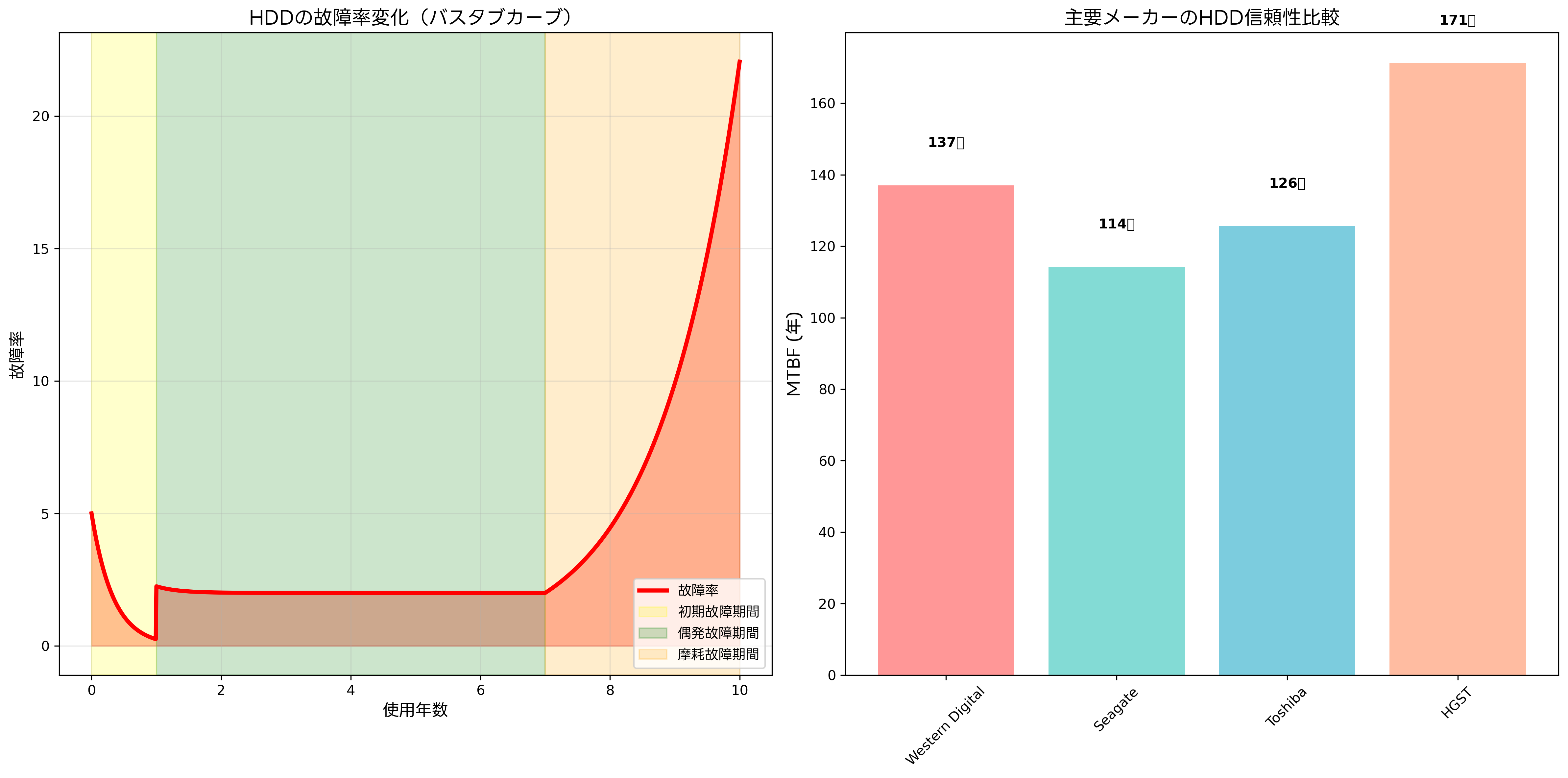

HDDの信頼性は、システム設計において最も重要な考慮事項の一つです。故障率は使用期間によって変化し、いわゆる「バスタブカーブ」と呼ばれる特性を示します。初期故障期間、偶発故障期間、摩耗故障期間の3つの段階に分かれ、それぞれ異なる故障メカニズムと対策が必要です。

初期故障期間では、製造不良や組み立て不良による故障が主要な原因となります。この期間の故障を減らすため、高品質HDDでは厳格な品質管理と出荷前検査が実施されています。また、システム導入時には十分な動作確認期間を設けることが推奨されます。

偶発故障期間は、HDDの定格寿命期間中に発生するランダムな故障です。この期間中の故障率は比較的低く安定していますが、環境要因や使用条件により影響を受けます。適切な温度管理、振動対策、電源品質の確保により故障率を最小限に抑えることができます。温度監視システムの導入により、HDDの動作環境を最適化できます。

摩耗故障期間では、機械的な摩耗や磁性体の劣化により故障率が上昇します。この段階に達する前に計画的な交換を実施することが重要であり、S.M.A.R.T.(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)による監視が有効です。HDD診断ツールを活用して定期的な健康状態チェックを実施することで、予防保全が可能になります。

次世代HDD技術と将来展望

HDD技術は現在も継続的な進歩を続けており、記録密度の向上、アクセス性能の改善、信頼性の強化という3つの軸で技術革新が進んでいます。熱アシスト磁気記録(HAMR)技術の商用化により、従来の限界を超える記録密度の実現が期待され、50TB以上の超大容量HDDの実現が視野に入っています。

マイクロ波アシスト磁気記録(MAMR)技術も有望な次世代技術として注目されています。この技術により、より効率的な磁化制御が可能になり、記録密度の向上と同時に書き込み性能の改善も期待されます。これらの技術革新により、HDDはクラウドストレージの拡大やビッグデータ処理の需要増加に対応していくことが可能になります。

人工知能(AI)とHDD技術の融合も重要なトレンドです。AI対応ストレージシステムでは、機械学習による予測保全、自動最適化、異常検知機能が実装され、システムの信頼性と効率性の向上が図られています。また、スマートHDDでは、使用パターンの学習により最適な動作モードの自動選択が可能になります。

エッジコンピューティングの普及に伴い、厳しい環境条件での動作が可能な産業用HDDの需要も増加しています。広温度範囲での動作、高い耐震性、長期稼働などの特性を持つ製品が開発され、IoTシステムや産業機器での活用が拡大しています。

応用情報技術者試験での出題傾向とポイント

応用情報技術者試験におけるHDD関連問題は、ハードウェア分野とシステム構成技術分野で頻繁に出題されています。特に、HDDの基本動作原理、性能特性、RAID構成、信頼性評価などが重要な出題ポイントとなっています。

基本動作原理に関しては、プラッタ、ヘッド、シリンダー、セクター、トラックなどの構成要素とその役割を正確に理解することが重要です。また、アクセス時間の計算問題では、シーク時間、回転待ち時間、データ転送時間の関係を理解し、実際の数値を用いた計算ができる必要があります。

RAID構成については、各レベルの特徴、冗長性の有無、性能特性、必要なディスク数などを整理して理解することが求められます。応用情報技術者試験対策書籍では、これらの要点が体系的に整理されており、効率的な学習が可能です。

信頼性に関する問題では、MTBF(平均故障間隔)、MTTR(平均修復時間)、可用性の計算が頻繁に出題されます。これらの指標の定義と計算方法を確実に理解し、実際の問題で応用できる能力が必要です。情報処理技術者試験問題集での反復練習により、計算スキルを向上させることができます。

実際の業務経験がある場合は、自社のストレージシステム構成を試験の観点から分析し、理論と実践を結び付けて理解することが効果的です。ストレージ技術解説書を活用して、実務知識を試験対策に活用することも推奨されます。

実践的なHDD選択指針と導入事例

企業環境でのHDD選択では、用途、予算、性能要件、信頼性要求を総合的に評価する必要があります。データベースサーバーでは高いIOPS(Input/Output Operations Per Second)性能が求められるため、高回転速度のサーバー専用HDDが適しています。一方、バックアップシステムでは容量コストを重視し、大容量アーカイブHDDが最適な選択となります。

仮想化環境では、複数の仮想マシンによる同時アクセスに対応できる性能が必要です。仮想化対応HDDは、ランダムアクセス性能が最適化されており、仮想化基盤での使用に適しています。また、仮想化管理ソフトウェアと連携した統合ストレージ管理システムにより、効率的な運用管理が可能になります。

中小企業での導入事例では、コストパフォーマンスを重視したHDD選択が重要です。中小企業向けストレージソリューションでは、必要十分な性能と信頼性を確保しながら、導入・運用コストを最小限に抑えた構成が提案されています。

まとめ

HDD技術は半世紀以上にわたって継続的な進歩を続け、現代の情報システムにおいて不可欠な基盤技術として確立されています。SSDなどの新しいストレージ技術との競争により一部の用途では置き換えが進んでいますが、大容量ストレージ、コストパフォーマンス、長期データ保存などの分野では依然として重要な地位を保っています。

応用情報技術者試験においても、HDDの基本原理、性能特性、システム構成技術の理解は必須の知識です。理論的な理解と実践的な応用能力の両方を身につけることで、現代の複雑なITシステムを設計・運用できる技術者としてのスキルを獲得できます。

技術の進歩とともに、HDDの応用分野と要求仕様も多様化しています。クラウドコンピューティング、ビッグデータ、IoT、AI等の新しい技術領域においても、HDDは重要な役割を果たし続けることが予想されます。継続的な学習と技術動向の把握により、変化する要求に対応できる知識と能力を維持することが重要です。