現代の企業IT環境において、複数のシステムやリソースを効率的に管理することは極めて重要な課題です。一元管理(Centralized Management)は、分散したIT資源を単一のポイントから統合的に管理する手法として、多くの組織で採用されています。応用情報技術者試験においても頻出の重要概念であり、システム管理者やIT運用担当者にとって必須の知識となっています。

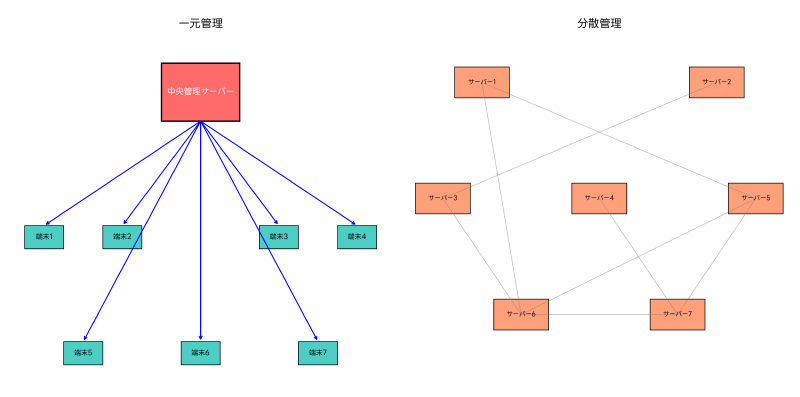

一元管理とは、組織内の複数のシステム、ネットワーク、アプリケーション、ユーザーアカウントなどのIT資源を、単一の管理コンソールや管理サーバーから統合的に制御・監視・運用する管理手法です。この手法により、管理の複雑性を軽減し、運用効率の向上、コスト削減、セキュリティ強化などの効果を実現できます。

一元管理の基本概念と仕組み

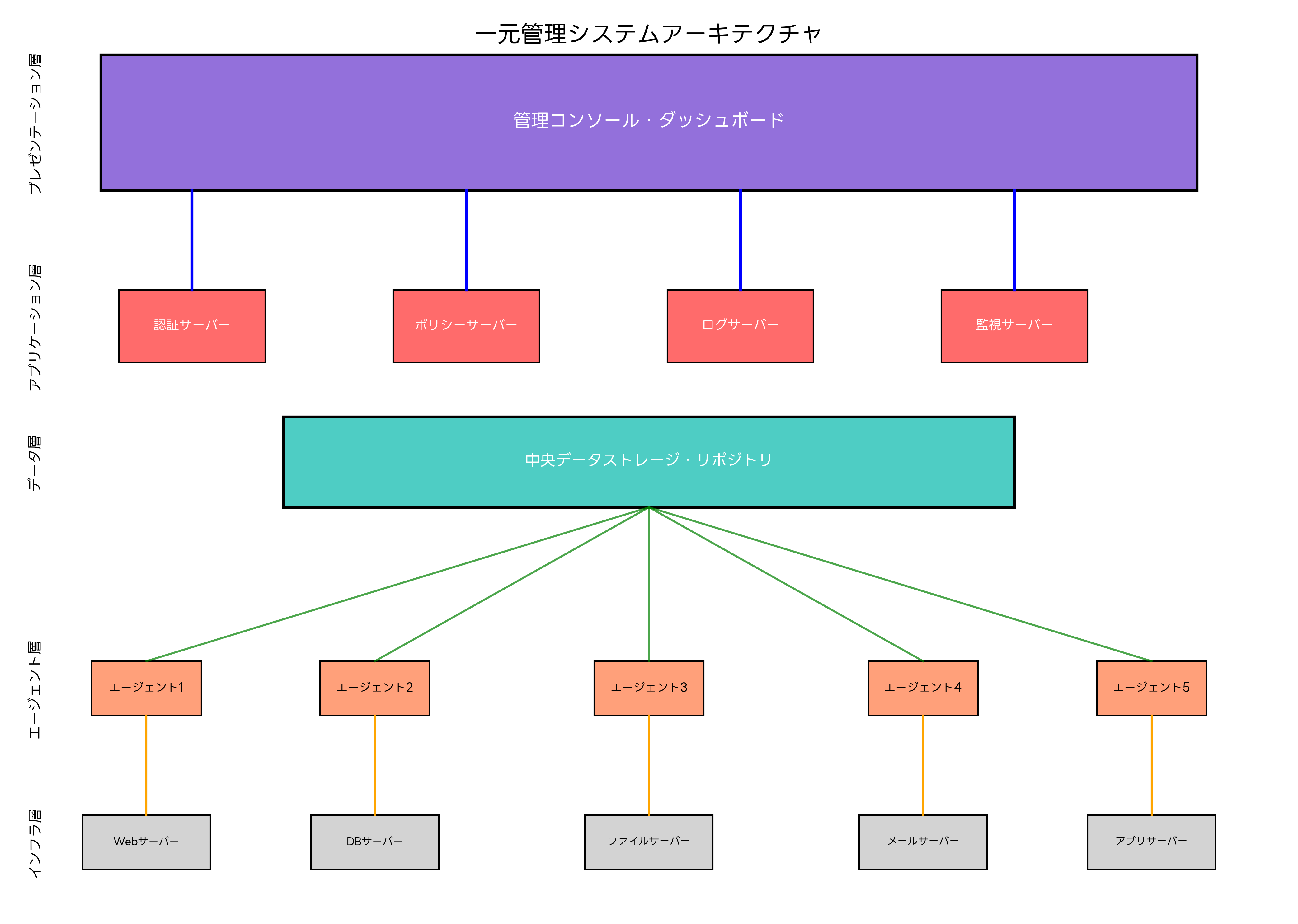

一元管理システムは、中央集権的なアーキテクチャを基盤として構築されます。このシステムでは、管理対象となるすべてのリソースが中央の管理サーバーまたは管理コンソールに接続され、統一されたインターフェースを通じて制御されます。管理者は単一のダッシュボードから全体の状況を把握し、必要な操作を実行できます。

一元管理の実現には、標準化されたプロトコルと管理フレームワークが重要な役割を果たします。SNMP(Simple Network Management Protocol)、WMI(Windows Management Instrumentation)、SSH、REST APIなどの技術を活用して、異なるベンダーのシステムを統合的に管理できます。現代の企業では、統合管理ソフトウェアやエンタープライズ管理プラットフォームを導入することで、効率的な一元管理を実現しています。

エージェントベースの管理手法では、管理対象のシステムに軽量なエージェントソフトウェアをインストールし、中央の管理サーバーとの通信を確立します。このエージェントが収集した情報や実行した操作結果を管理サーバーに送信することで、リアルタイムな監視と制御が可能になります。特に、システム監視エージェントやセキュリティエージェントは、一元管理の効果を最大化するために不可欠な要素となっています。

管理ポリシーの統一も一元管理の重要な側面です。セキュリティポリシー、バックアップポリシー、アップデートポリシーなどを中央で定義し、全ての管理対象システムに一律に適用することで、組織全体での一貫性を保つことができます。これにより、コンプライアンス要件への対応も効率化されます。

一元管理のメリットと課題

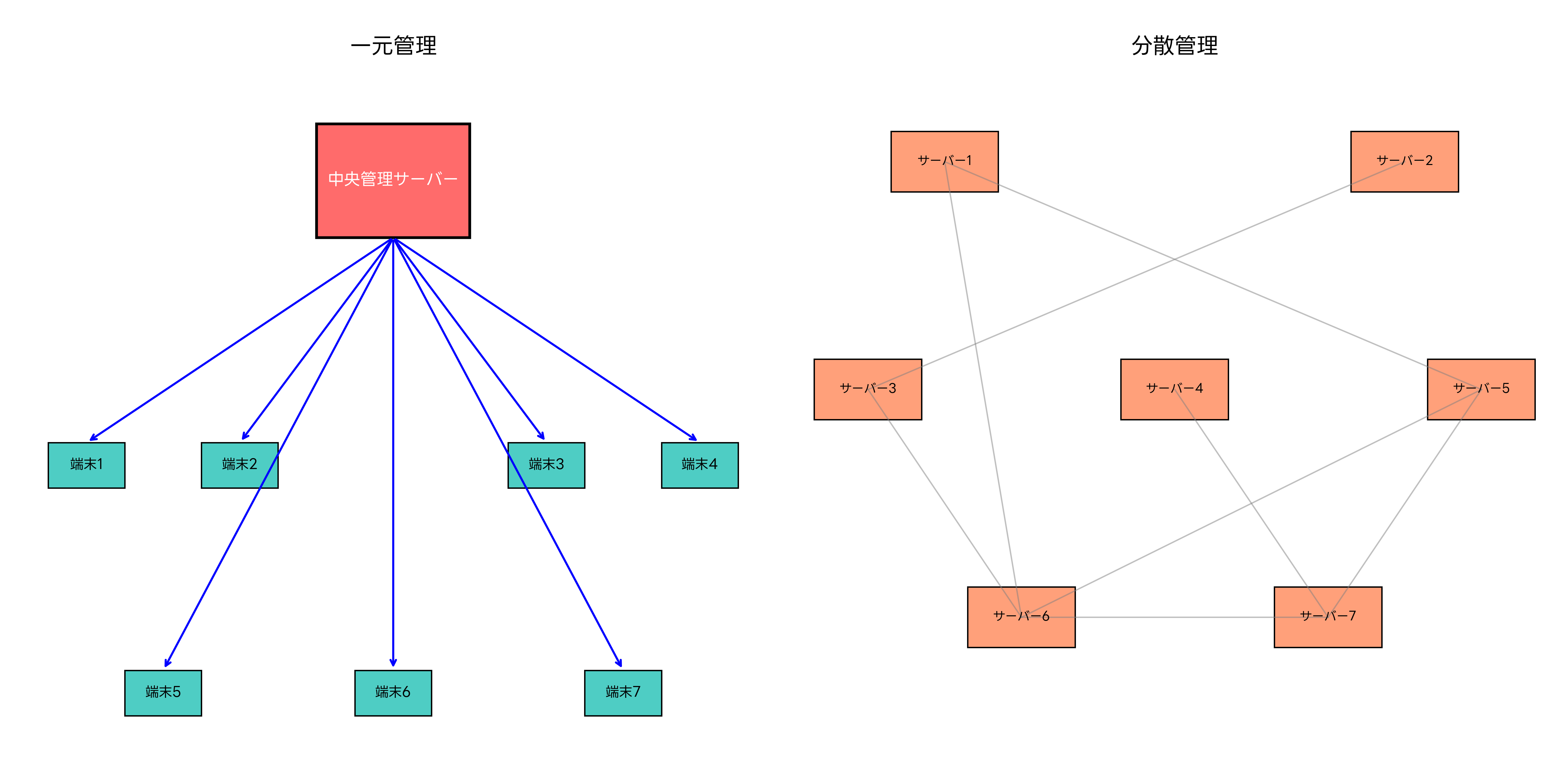

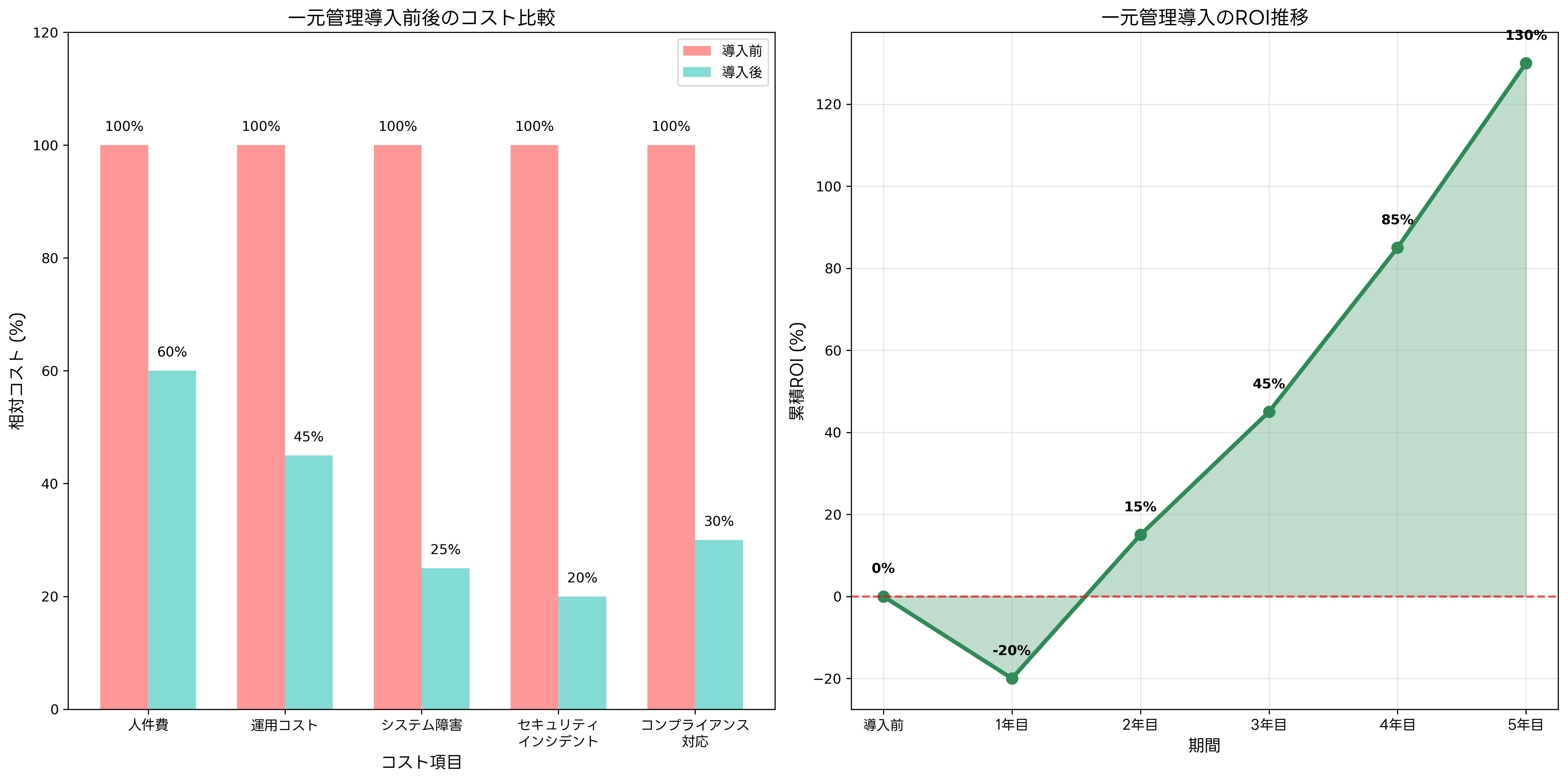

一元管理の導入により、企業は多くのメリットを享受できます。最も顕著な効果は運用コストの削減です。従来は各システムごとに個別に管理していた作業を統合することで、管理工数の大幅な削減が可能になります。また、専門知識を持つ管理者を集約することで、技術的専門性の向上と効率的な人材活用が実現できます。

セキュリティ面でのメリットも重要です。中央集権的な管理により、セキュリティポリシーの一貫した適用、脆弱性管理の統一、インシデント対応の迅速化が可能になります。統合セキュリティ管理システムを導入することで、組織全体のセキュリティレベルを向上させることができます。

データの一貫性と整合性の確保も重要なメリットです。中央のデータリポジトリから一元的にデータを管理することで、データの重複や矛盾を防ぎ、信頼性の高い情報基盤を構築できます。データ統合プラットフォームやマスターデータ管理ツールの活用により、データガバナンスの向上が期待できます。

しかし、一元管理には課題も存在します。最も重要な課題は単一障害点(Single Point of Failure)のリスクです。中央の管理システムに障害が発生すると、管理対象のすべてのシステムに影響が及ぶ可能性があります。このリスクを軽減するため、高可用性システムや災害復旧ソリューションの導入が重要です。

スケーラビリティの制限も考慮すべき課題です。管理対象システムの増加に伴い、中央の管理サーバーの処理能力やネットワーク帯域が不足する可能性があります。この問題に対処するため、スケーラブルな管理インフラの設計と、段階的な拡張計画の策定が必要です。

一元管理の適用分野と具体例

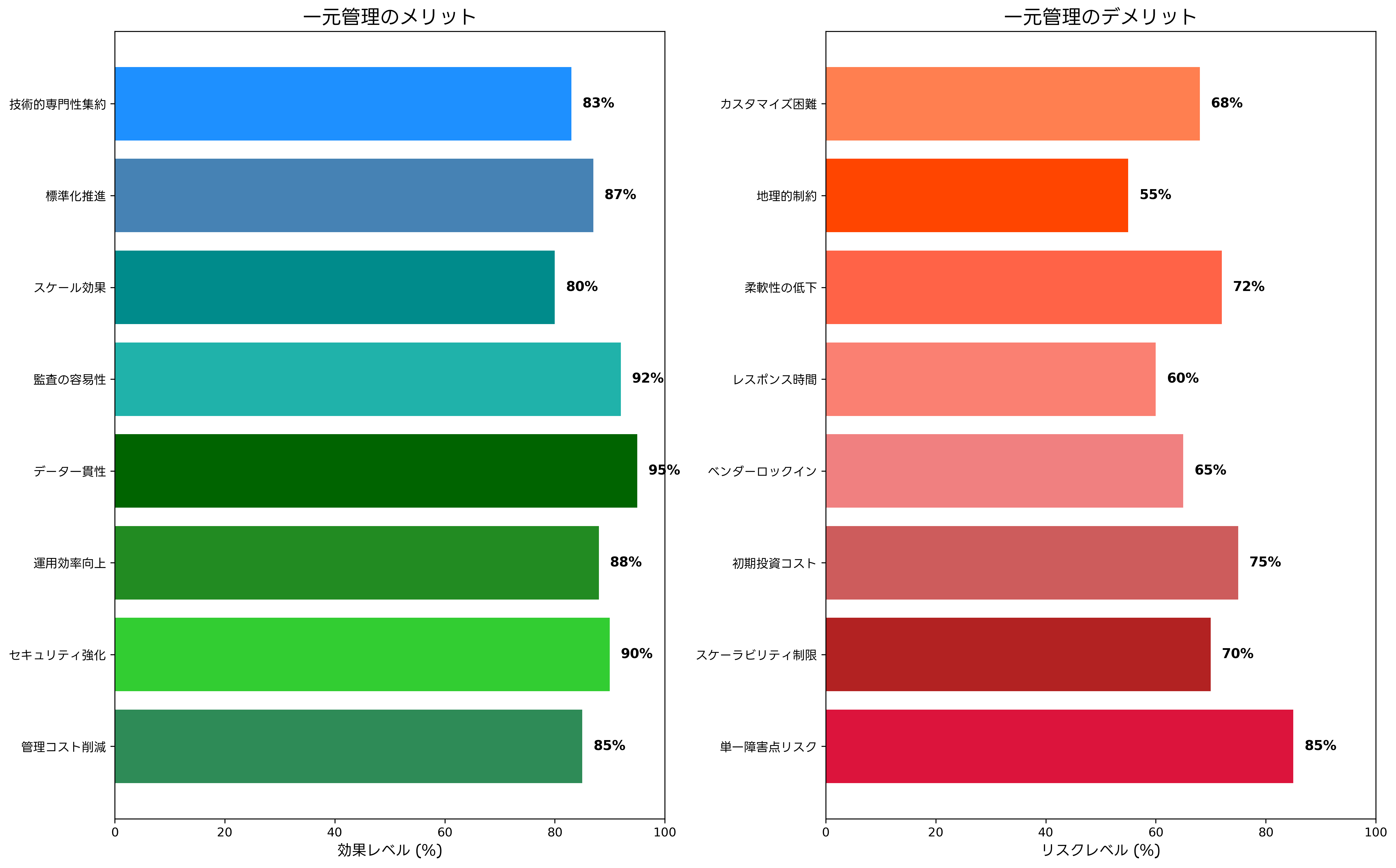

一元管理は様々なIT分野で活用されており、それぞれの分野で特有の効果と課題があります。最も普及している分野の一つがID・アクセス管理です。Active DirectoryやLDAPなどのディレクトリサービスを活用して、ユーザーアカウント、グループ、権限を中央で管理することで、セキュリティの向上と管理効率の改善を実現できます。

ネットワーク管理の分野では、SNMP対応のネットワーク管理システムにより、スイッチ、ルーター、ファイアウォールなどのネットワーク機器を統合的に監視・制御できます。ネットワークトポロジーの可視化、障害の早期発見、設定変更の一括実行などが可能になり、ネットワーク運用の効率化が図れます。

データベース管理においては、複数のデータベースサーバーをデータベース管理ツールから一元的に管理することで、パフォーマンス監視、バックアップ管理、セキュリティ監査などを効率化できます。特に、分散データベース環境では一元管理の効果が顕著に現れます。

セキュリティ管理では、SIEM(Security Information and Event Management)システムを活用して、組織全体のセキュリティイベントを中央で収集・分析できます。統合セキュリティ監視プラットフォームにより、脅威の早期検知と迅速な対応が可能になります。

資産管理の分野では、IT資産管理システム(ITAM)により、ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスなどの企業資産を一元的に管理できます。IT資産管理ソフトウェアの導入により、資産の可視化、コスト最適化、コンプライアンス対応が効率化されます。

一元管理システムのアーキテクチャ設計

効果的な一元管理システムを構築するためには、適切なアーキテクチャ設計が不可欠です。階層化アーキテクチャの採用により、プレゼンテーション層、アプリケーション層、データ層を明確に分離し、システムの保守性と拡張性を向上させることができます。

プレゼンテーション層では、Webベースの管理コンソールやダッシュボードを提供し、管理者が直感的にシステムを操作できるインターフェースを実現します。レスポンシブデザインの採用により、デスクトップPCからタブレット、スマートフォンまで様々なデバイスからのアクセスに対応できます。Web管理インターフェース開発フレームワークの活用により、効率的な開発が可能です。

アプリケーション層では、管理ロジック、ワークフロー管理、API処理などの中核機能を実装します。マイクロサービスアーキテクチャの採用により、機能ごとに独立したサービスとして実装し、個別の拡張や保守を可能にします。マイクロサービス開発プラットフォームの利用により、スケーラブルなシステム構築が実現できます。

データ層では、管理データの永続化、データベースクラスタリング、レプリケーションなどを実装します。高可用性とデータ整合性を確保するため、エンタープライズデータベースシステムやデータベースクラスタリングソリューションの導入が推奨されます。

セキュリティアーキテクチャの設計では、多層防御の概念を適用し、各層で適切なセキュリティ対策を実装します。認証・認可、暗号化通信、ログ監査、侵入検知などの機能を組み込み、包括的なセキュリティを実現します。統合セキュリティフレームワークの活用により、セキュリティ要件への対応が効率化されます。

導入計画と実装のベストプラクティス

一元管理システムの成功的な導入には、綿密な計画と段階的な実装が重要です。まず、現状分析とギャップ分析を実施し、既存システムの課題と一元管理による改善効果を明確にします。この分析には、IT環境診断ツールやシステム分析ソフトウェアの活用が効果的です。

要件定義フェーズでは、機能要件、非機能要件、セキュリティ要件を詳細に定義します。特に、可用性、拡張性、パフォーマンス要件については、将来の成長を見込んだ設計が必要です。ステークホルダーとの密接な連携により、実際の業務要件を正確に反映した仕様を策定します。

プロトタイプ開発とパイロット運用により、設計の妥当性を検証し、本格導入前に課題を洗い出します。小規模な環境でのテスト運用を通じて、システムの動作確認、パフォーマンス評価、運用手順の検証を実施します。プロトタイプ開発ツールの活用により、効率的な検証が可能です。

段階的移行戦略の策定により、既存システムからの移行リスクを最小化します。重要度や影響度に応じて移行順序を決定し、各段階での成功基準を明確に定義します。また、移行期間中の業務継続性を確保するため、システム移行ツールやデータ移行ソリューションの活用が重要です。

運用管理と継続的改善

一元管理システムの運用開始後は、継続的な監視と改善が成功の鍵となります。システムパフォーマンス、可用性、セキュリティ状況を常時監視し、問題の早期発見と迅速な対応を実現します。統合監視プラットフォームにより、包括的な監視体制を構築できます。

定期的な運用レビューと改善活動により、システムの効果を最大化します。ユーザーフィードバックの収集、パフォーマンス分析、コスト効果分析を定期的に実施し、改善点を特定します。また、新技術の導入や機能拡張により、システムの価値を継続的に向上させることが重要です。

災害復旧計画(DRP)と事業継続計画(BCP)の策定により、システム障害や災害時の対応体制を整備します。定期的な訓練により、実際の障害時に迅速かつ適切な対応ができる体制を維持します。災害復旧自動化ツールの導入により、復旧時間の短縮が可能です。

新技術との融合と将来展望

クラウドコンピューティングの普及により、一元管理のアプローチも大きく変化しています。従来のオンプレミス中心の管理から、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド環境での一元管理が求められるようになりました。クラウド管理プラットフォームの活用により、複雑なクラウド環境での統合管理が実現できます。

人工知能(AI)と機械学習の技術により、一元管理システムはより智能化されています。異常検知、予測分析、自動化により、従来の人的作業を大幅に軽減できます。AI搭載管理ソリューションの導入により、プロアクティブな管理が可能になります。

コンテナ技術とKubernetesの普及により、アプリケーション管理の複雑性が増加しています。これに対応するため、コンテナ管理プラットフォームやKubernetes管理ツールの統合により、コンテナ環境での一元管理を実現することが重要です。

エッジコンピューティングの拡大により、分散処理と一元管理の両立が新たな課題となっています。エッジデバイスの管理、データ同期、セキュリティ確保など、従来の一元管理手法の拡張が求められています。エッジコンピューティング管理ソリューションにより、分散環境での効果的な管理が可能になります。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、一元管理は主にシステム管理、ネットワーク管理、セキュリティ管理の分野で出題されます。午前問題では、一元管理の定義、メリット・デメリット、実装技術、管理手法などに関する知識が問われます。特に、SNMP、LDAP、Active Directory、ITIL(Information Technology Infrastructure Library)などの関連技術との関係性について理解しておくことが重要です。

午後問題では、実際の企業環境での一元管理システムの設計、導入計画、運用管理に関する実践的な問題が出題される傾向があります。システム要件の分析、アーキテクチャの選択、セキュリティ設計、災害復旧計画などの観点から、総合的な問題解決能力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験の参考書やシステム管理技術書を活用して、理論的知識を深めることが重要です。また、実際の管理システムを使用した経験や、仮想化管理プラットフォームでの学習により、実践的な理解を深めることができます。

まとめ

一元管理は、現代のIT運用において不可欠な管理手法です。効率性、一貫性、セキュリティの向上を実現する一方で、単一障害点のリスクや初期投資の課題も存在します。成功的な一元管理の実現には、適切なアーキテクチャ設計、段階的な導入、継続的な改善が重要です。

新技術の進歩とともに、一元管理のアプローチも進化し続けています。クラウド、AI、コンテナ、エッジコンピューティングなどの技術を活用し、より柔軟で智能的な管理システムの構築が可能になっています。応用情報技術者試験の合格を目指す受験者にとって、一元管理の理解は重要な基礎知識であり、実際の業務でも活用できる価値の高いスキルです。組織のIT戦略に合わせた最適な一元管理手法の選択と実装により、競争優位性の確保と運用効率の向上を実現することができます。