現代のプログラミングにおいて、インポート機能は効率的なソフトウェア開発に欠かせない重要な要素です。この概念は、既存のライブラリやモジュールの機能を自分のプログラムで活用することを可能にし、コードの再利用性と開発効率を飛躍的に向上させます。応用情報技術者試験においても、プログラミング言語の基本概念として頻出するトピックであり、現代的なソフトウェア開発手法を理解するために必須の知識です。

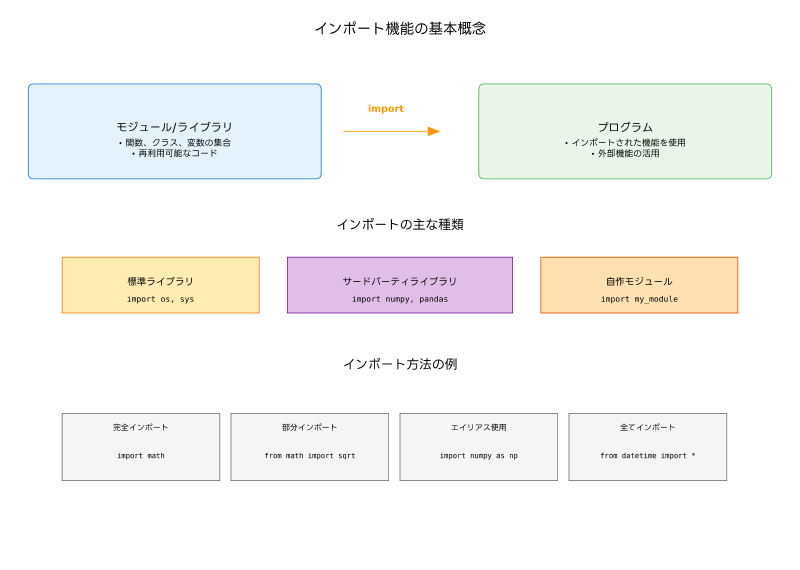

インポートとは、外部のモジュール、ライブラリ、パッケージで定義されている関数、クラス、変数などを、現在のプログラムで使用できるようにする仕組みです。この機能により、開発者は既存の高品質なコードを活用し、車輪の再発明を避けながら、より複雑で高機能なアプリケーションを効率的に構築することができます。

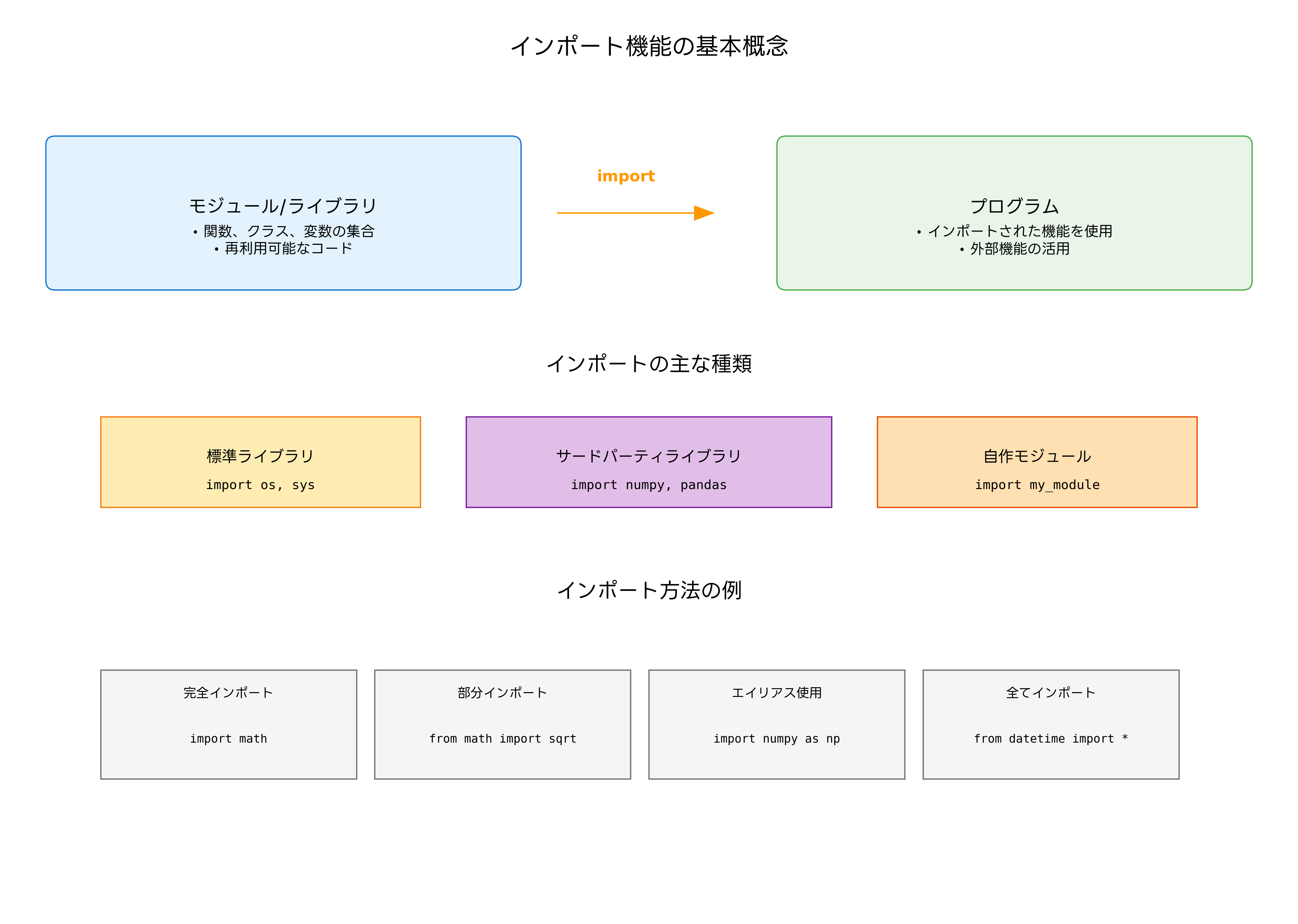

インポートの基本的な仕組みと概念

インポート機能の基本的な仕組みは、プログラミング言語の名前空間管理システムと密接に関連しています。プログラムが実行されると、インタープリターやコンパイラーは指定されたモジュールを検索し、そのモジュール内で定義された要素を現在の実行環境に取り込みます。このプロセスにより、外部で定義された機能が現在のプログラムから直接呼び出せるようになります。

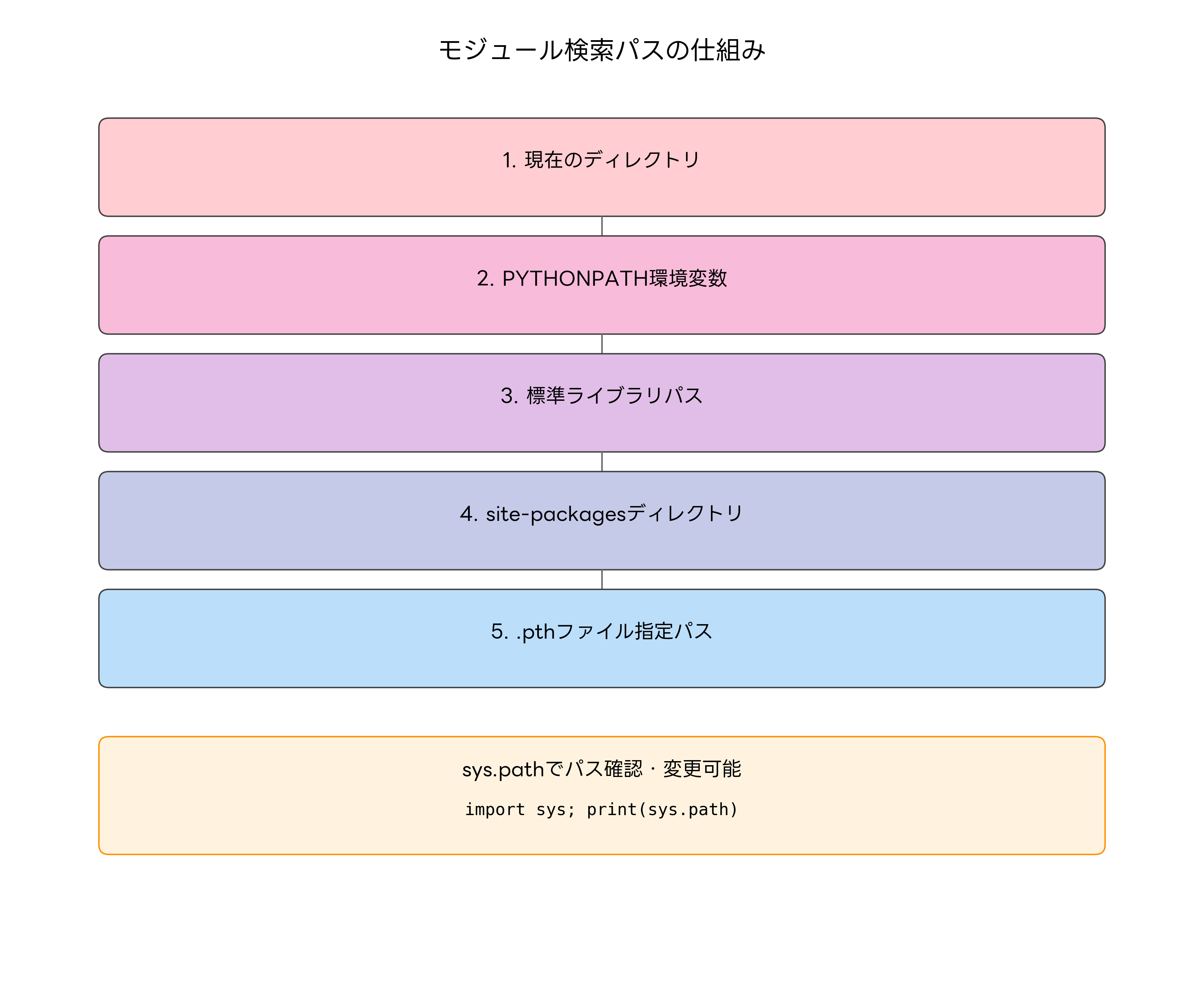

モジュールの検索は、事前に定義された検索パスに従って実行されます。一般的に、現在のディレクトリ、環境変数で指定されたパス、標準ライブラリのパス、サードパーティライブラリのインストールディレクトリなどが順番に検索されます。この検索メカニズムを理解することは、プログラミング学習書や開発環境構築ガイドでも重要視される基本概念です。

インポートされるモジュールには、大きく分けて三つの種類があります。標準ライブラリは、プログラミング言語に標準で付属するモジュール群で、基本的な機能を提供します。サードパーティライブラリは、第三者が開発した高度な機能を提供するモジュールで、特定の分野に特化した専門的な機能を利用できます。自作モジュールは、開発者自身が作成したモジュールで、プロジェクト固有の機能を整理・分割するために使用されます。

効果的なインポート管理には、コード品質管理ツールや統合開発環境の活用が重要です。これらのツールは、依存関係の管理、未使用インポートの検出、インポートの最適化などの機能を提供し、保守性の高いコードの作成をサポートします。

インポート方法の種類と特徴

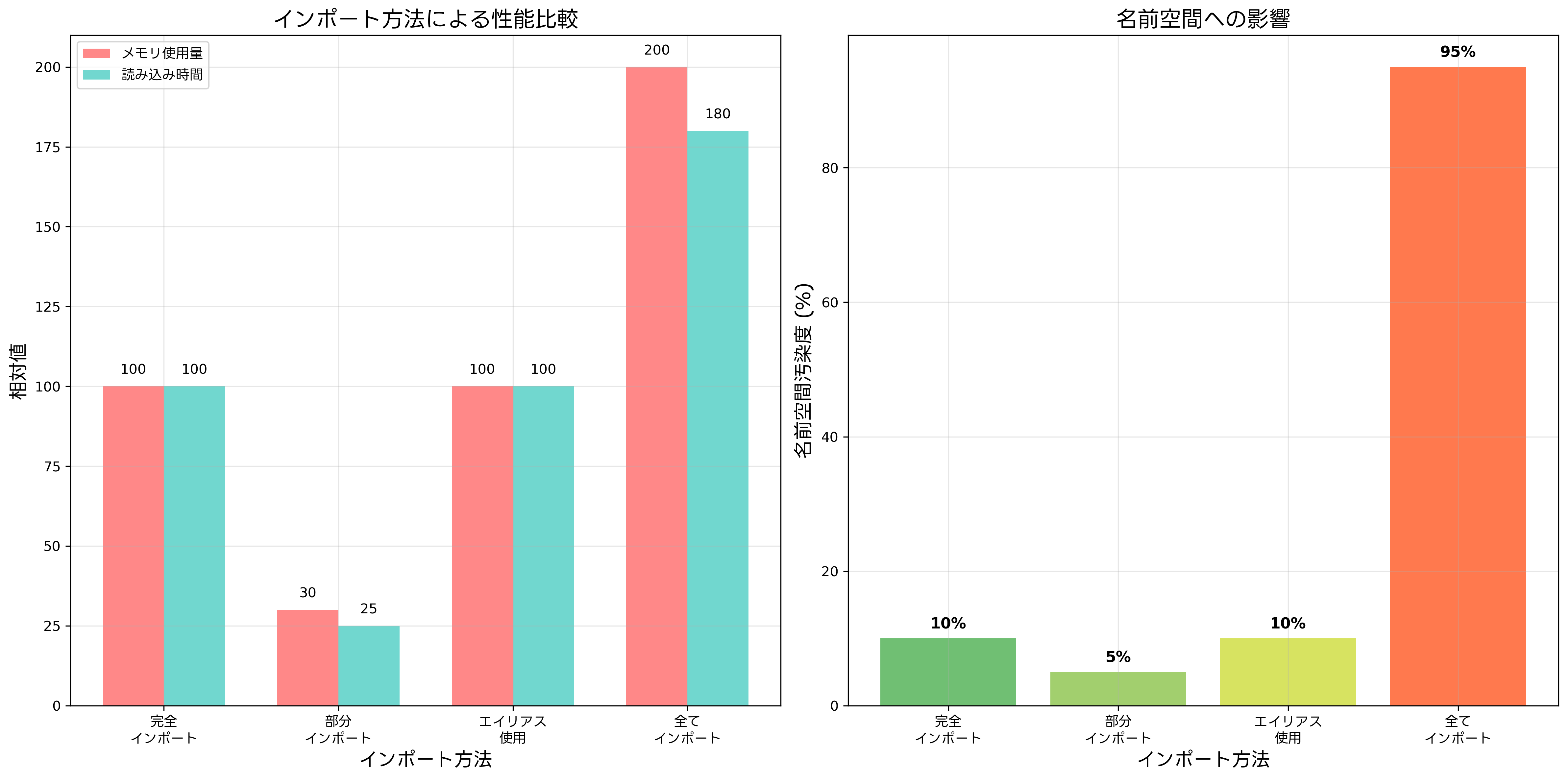

インポート機能には、使用目的や効率性の観点から複数の方法が用意されています。完全インポートは、モジュール全体をインポートし、モジュール名を前置詞として機能を呼び出す方法です。この方法は名前空間の汚染を防ぎ、どのモジュールの機能を使用しているかが明確になる利点があります。

部分インポートは、モジュールから必要な機能のみを選択的にインポートする方法です。メモリ使用量を削減し、読み込み時間を短縮できる利点がありますが、大規模なプロジェクトでは名前の競合に注意が必要です。エイリアス使用は、長いモジュール名に短縮名を付けることで、コードの可読性と記述効率を向上させる方法です。

各インポート方法の選択は、プロジェクトの規模、チーム開発の方針、性能要件などを総合的に考慮して決定すべしです。プロジェクト管理ソフトウェアを使用してコーディング規約を管理し、チーム全体で一貫したインポート方針を維持することが重要です。

動的インポートは、プログラムの実行時に条件に応じてモジュールをインポートする高度な技法です。この機能により、プラグインシステムの実装や、オプション機能の遅延読み込みなどが可能になります。ただし、静的解析ツールでの依存関係の検出が困難になるため、依存関係分析ツールの併用が推奨されます。

パッケージとモジュールの構造

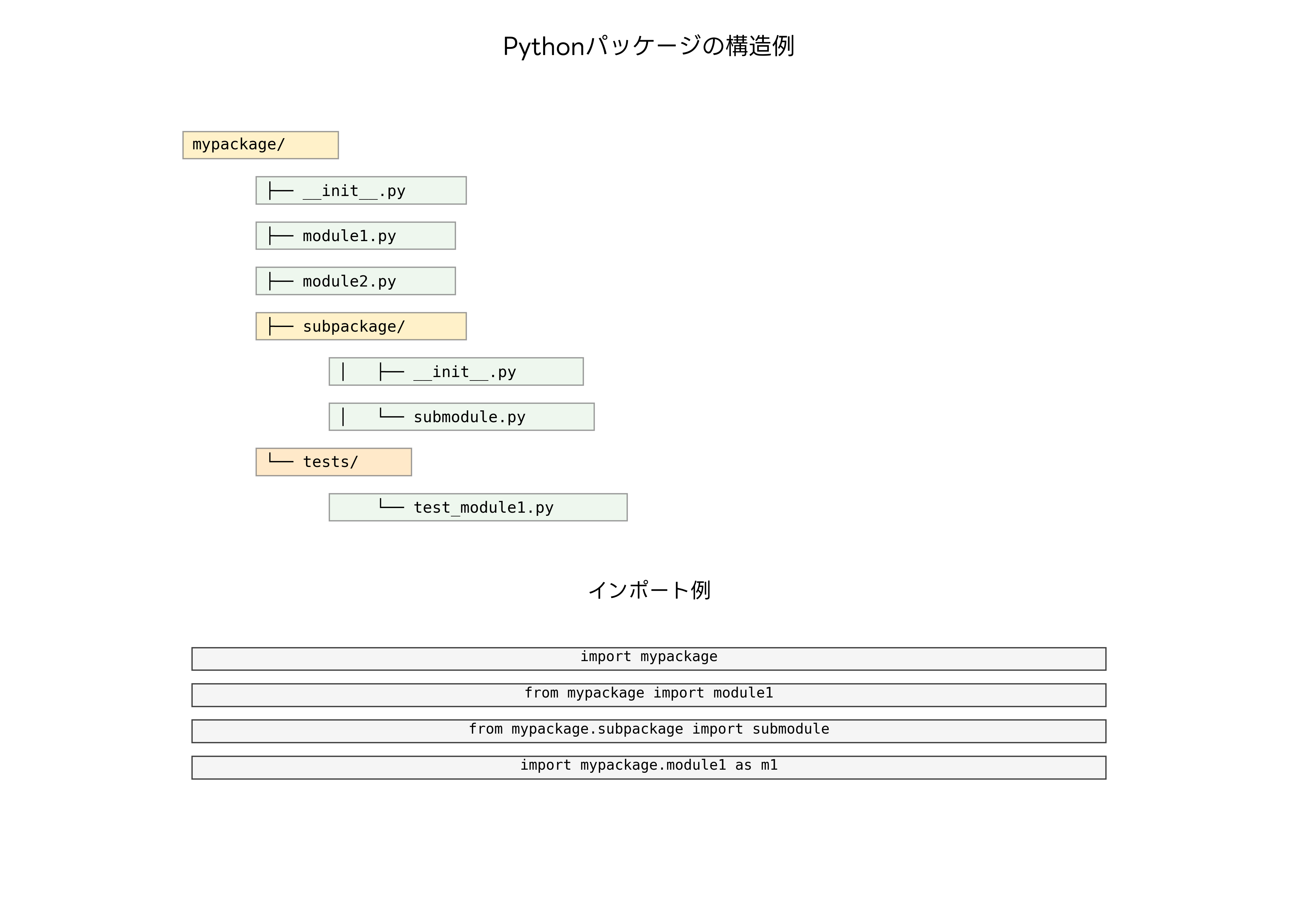

大規模なソフトウェア開発では、関連する機能をパッケージとして整理することが一般的です。パッケージは、複数のモジュールを階層的に組織化する仕組みで、機能の分類、名前空間の管理、配布の効率化などの利点を提供します。パッケージの設計は、ソフトウェアアーキテクチャの重要な要素であり、ソフトウェアアーキテクチャ設計書でも詳しく解説されている概念です。

パッケージの初期化ファイルは、パッケージがインポートされた際の動作を制御する重要な要素です。このファイルでは、パッケージレベルでの初期化処理、サブモジュールの自動インポート、パッケージのインターフェース定義などを行います。適切な初期化ファイルの設計により、使いやすく保守性の高いパッケージを作成できます。

サブパッケージの活用により、さらに細かい機能分類が可能になります。例えば、データ処理パッケージの中に、入力処理、変換処理、出力処理のサブパッケージを作成することで、機能の責任範囲を明確にし、開発効率を向上させることができます。この設計手法は、設計パターン解説書でも推奨されている実践的なアプローチです。

パッケージのバージョン管理は、継続的な開発において重要な課題です。バージョン管理システムと連携したパッケージ管理により、異なるバージョンのパッケージを適切に管理し、互換性の問題を回避することができます。

インポートに関する一般的な問題と解決策

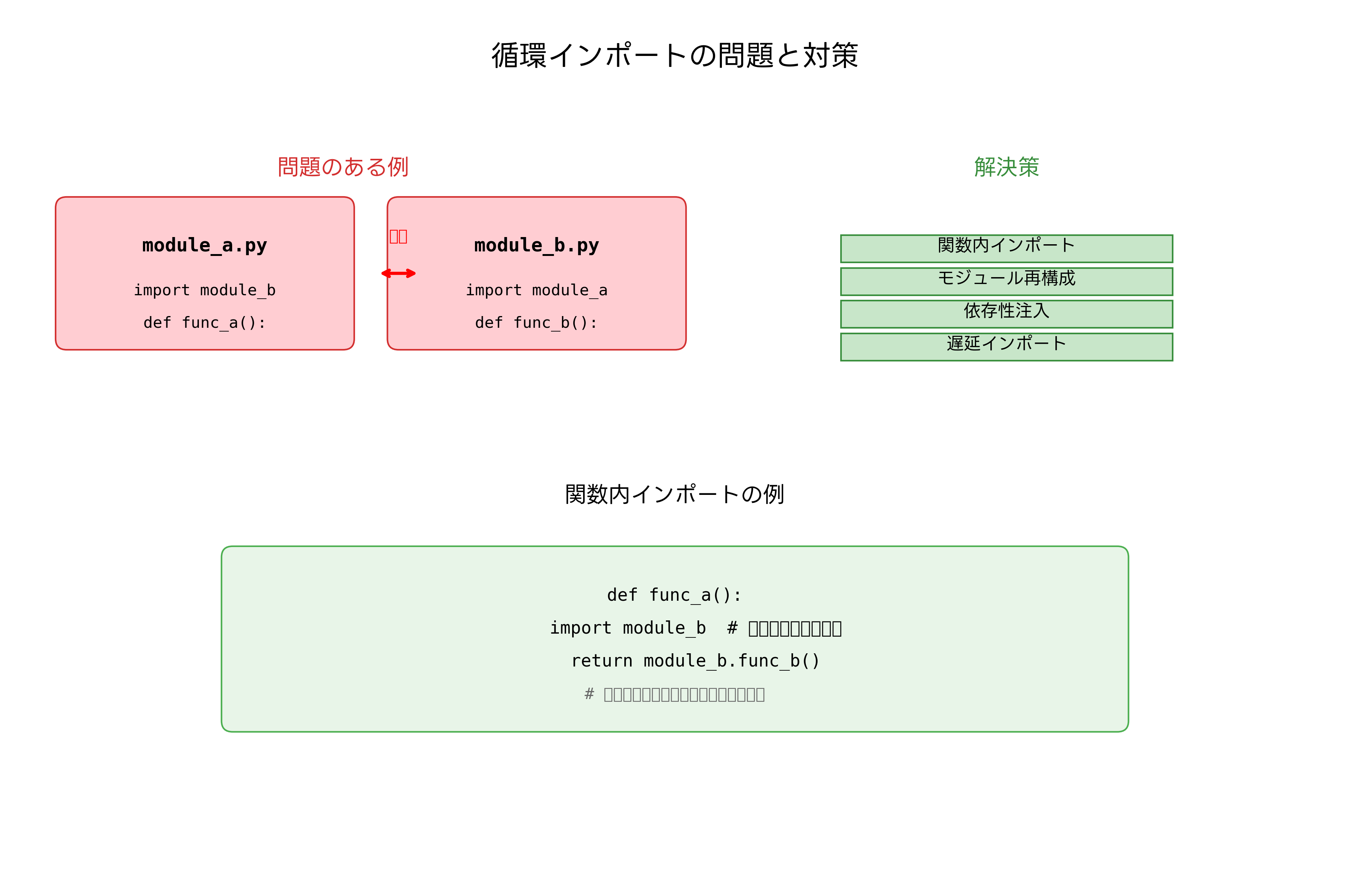

循環インポートは、インポート機能を使用する際に遭遇する代表的な問題の一つです。二つ以上のモジュールが相互にインポートし合う状況で発生し、プログラムの実行時エラーや予期しない動作の原因となります。この問題の解決には、アーキテクチャの見直し、依存関係の整理、設計パターンの適用などが必要です。

循環インポートの対策として、関数内インポートは有効な手法の一つです。モジュールレベルではなく、関数やメソッドの内部でインポートを行うことで、実際に機能が必要になるタイミングまでインポートを遅延させ、循環依存を回避できます。ただし、この手法はインポートのオーバーヘッドが発生するため、性能が重要な箇所では注意が必要です。

モジュール設計の改善により、根本的な解決を図ることも重要です。共通機能を別モジュールに分離する、依存関係を一方向にする、インターフェースを定義して具体的な実装を分離するなどの手法があります。これらの設計手法は、リファクタリング技法書でも詳しく解説されています。

名前空間の汚染も、インポート使用時の重要な問題です。複数のモジュールから同名の要素をインポートした場合、後からインポートされた要素が前の要素を上書きしてしまいます。この問題を防ぐため、明示的なモジュール名の使用、エイリアスの活用、インポート範囲の限定などの対策が有効です。

パフォーマンスとメモリ効率

インポート処理は、プログラムの起動時間とメモリ使用量に大きな影響を与えます。大規模なライブラリを多数インポートすると、アプリケーションの起動が遅くなり、メモリ消費量も増加します。効率的なインポート戦略の策定には、プログラム最適化ガイドやパフォーマンス分析ツールの活用が有効です。

遅延インポートは、パフォーマンス改善の有効な手法です。アプリケーションの起動時に全てのモジュールをインポートするのではなく、実際に機能が必要になった時点でインポートを実行します。この手法により、起動時間の短縮とメモリ使用量の削減が可能になります。

インポートキャッシュの活用も重要な最適化手法です。一度インポートされたモジュールは、通常、メモリ上にキャッシュされ、再度インポートされる際は高速に処理されます。このメカニズムを理解し、適切に活用することで、アプリケーションの実行効率を向上させることができます。

プロファイリングツールを使用してインポート処理の性能を測定し、ボトルネックを特定することも重要です。プロファイリングツールにより、どのモジュールのインポートに時間がかかっているかを可視化し、最適化の優先順位を決定できます。

セキュリティ上の考慮事項

インポート機能を使用する際は、セキュリティ面での考慮も重要です。信頼できないソースからのモジュールをインポートすると、悪意のあるコードが実行される可能性があります。サードパーティライブラリを使用する際は、セキュリティ監査ツールによる脆弱性チェックや、コードレビューガイドに従った品質確認が必要です。

モジュール検索パスの操作は、セキュリティリスクを引き起こす可能性があります。悪意のあるユーザーが検索パスを変更し、正規のモジュールの代わりに悪意のあるモジュールをインポートさせる攻撃があります。この攻撃を防ぐため、検索パスの適切な管理と、インポート処理の検証が重要です。

動的インポートを使用する際は、特に注意が必要です。ユーザー入力に基づいてモジュール名を決定する場合、入力値の検証を徹底し、予期しないモジュールのインポートを防ぐ必要があります。セキュアコーディング規約に従った実装により、セキュリティリスクを最小化できます。

現代的な開発環境でのインポート管理

現代のソフトウェア開発では、パッケージマネージャーとの連携が不可欠です。パッケージマネージャーは、依存関係の解決、バージョン管理、セキュリティ更新の自動化などの機能を提供し、複雑な依存関係を効率的に管理します。パッケージ管理ツールの適切な選択と設定により、開発効率と品質を向上させることができます。

仮想環境の活用も重要な実践です。プロジェクトごとに独立した環境を構築することで、依存関係の競合を回避し、再現性の高い開発環境を維持できます。仮想環境の管理には、環境管理ツールやコンテナ技術の活用が効果的です。

継続的インテグレーション環境でのインポート管理も考慮すべき要素です。自動テスト、ビルド、デプロイの各段階で、一貫したインポート環境を維持することで、環境固有の問題を回避できます。CI/CDツールとの連携により、インポート関連の問題を早期に発見し、対処することが可能になります。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、インポート機能は主にプログラミング分野で出題されます。基本的なインポート構文の理解、名前空間の概念、モジュール検索の仕組み、パッケージ構造などが問われることが多く、実践的な知識が重要視されます。

午前問題では、インポート機能の基本概念、標準ライブラリの活用方法、パッケージ管理の考え方などが選択問題として出題されます。例えば、「適切なインポート方法はどれか」「循環インポートの問題を解決する方法はどれか」といった実務に即した問題が見られます。

午後問題では、より実践的なシナリオでインポート機能の理解が問われます。大規模システムの設計における依存関係の管理、性能を考慮したインポート戦略の選択、セキュリティを考慮したモジュール管理などの文脈で、深い理解と応用能力が評価されます。

試験対策として、応用情報技術者試験対策書の活用に加え、実際のプログラミング経験を積むことが重要です。プログラミング演習書を使用して、様々なインポートパターンを実践し、理論と実践の両面から理解を深めることが効果的です。

実践的な活用例とベストプラクティス

データ分析分野では、インポート機能の適切な活用が作業効率に大きく影響します。数値計算ライブラリ、データ処理ライブラリ、可視化ライブラリなどを効率的に組み合わせることで、高度な分析処理を短時間で実装できます。データ分析ライブラリガイドを参考に、最適なライブラリの選択と活用方法を学ぶことが重要です。

ウェブアプリケーション開発では、フレームワーク、データベース接続、セキュリティライブラリなど、多様なモジュールのインポートが必要です。依存関係の適切な管理により、保守性と拡張性を両立したアプリケーションを構築できます。ウェブ開発フレームワーク解説書では、実践的なインポート戦略が詳しく解説されています。

機械学習分野では、大規模なライブラリの効率的なインポートが性能に直結します。必要な機能のみを選択的にインポートし、メモリ使用量を最適化することで、限られたリソースでも高度な機械学習処理を実行できます。機械学習実装ガイドでは、効率的なライブラリ活用法が紹介されています。

エンタープライズシステム開発では、セキュリティとガバナンスの観点から、インポート機能の使用に厳格な制限が設けられることがあります。承認されたライブラリのみの使用、定期的な脆弱性チェック、ライセンス管理などが重要な要素となります。エンタープライズ開発ガイドでは、これらの実践的な管理手法が解説されています。

新技術とインポート機能の進化

クラウドネイティブ開発の普及により、インポート機能も新たな発展を遂げています。マイクロサービスアーキテクチャでは、サービス間の依存関係をインポートの概念で管理し、動的な機能連携を実現します。クラウドネイティブ開発ガイドでは、これらの先進的な手法が詳しく説明されています。

エッジコンピューティング環境では、リソース制約下でのインポート最適化が重要な課題となっています。軽量なモジュール設計、選択的機能読み込み、動的リソース管理などの技術により、限られた環境でも高度な機能を提供できます。エッジコンピューティング技術書では、これらの実装手法が紹介されています。

人工知能開発では、大規模なモデルライブラリの効率的なインポートが性能の鍵となります。モデルの部分読み込み、遅延初期化、メモリ効率的な管理などの手法により、高性能なAIアプリケーションを構築できます。AI開発実践ガイドでは、最新の最適化技術が解説されています。

まとめ

インポート機能は、現代のプログラミングにおいて不可欠な基本概念であり、効率的なソフトウェア開発の基盤となっています。基本的な仕組みから高度な活用手法まで、幅広い知識と実践経験が求められる分野です。応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、理論的理解と実践的応用能力の両方が評価されます。

適切なインポート戦略の選択により、開発効率の向上、コード品質の改善、保守性の確保を実現できます。セキュリティ、性能、依存関係管理などの観点を総合的に考慮し、プロジェクトの要件に最適な手法を選択することが重要です。

技術の進歩とともに、インポート機能も進化を続けています。新しい開発パラダイム、実行環境、応用分野に対応した最新の手法を継続的に学習し、実践に活用することで、より効果的なソフトウェア開発が可能になります。理論と実践の両面からインポート機能を深く理解し、現代的なソフトウェア開発に活用していくことが、技術者としての成長につながります。