プログラミングにおいて、複数のファイルを組み合わせて一つのプログラムを構築することは極めて重要な技術です。その中核を担うのがインクルード(include)機能であり、C言語やC++などの言語では必須の概念となっています。応用情報技術者試験においても頻出の重要トピックであり、プログラム開発の基礎として深く理解しておく必要があります。

インクルードとは、他のファイルの内容を現在のファイルに取り込む機能のことです。この機能により、共通の定義や宣言を複数のファイルで共有し、プログラムの保守性と再利用性を大幅に向上させることができます。特に大規模なソフトウェア開発では、インクルードによる適切なファイル分割と結合が、開発効率と品質に大きな影響を与えます。

インクルードディレクティブの基本概念

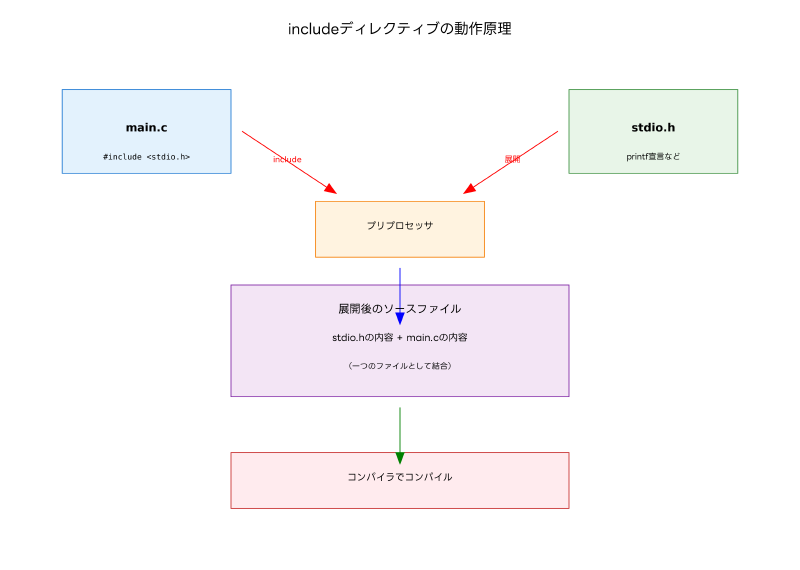

インクルードディレクティブは、プリプロセッサ指令の一つであり、コンパイル前にファイルの内容を文字通り「含める」処理を行います。C言語では#includeディレクティブを使用し、指定されたファイルの内容がその位置に展開されます。この処理はテキスト置換として実行されるため、インクルードされるファイルの内容がそのまま埋め込まれることになります。

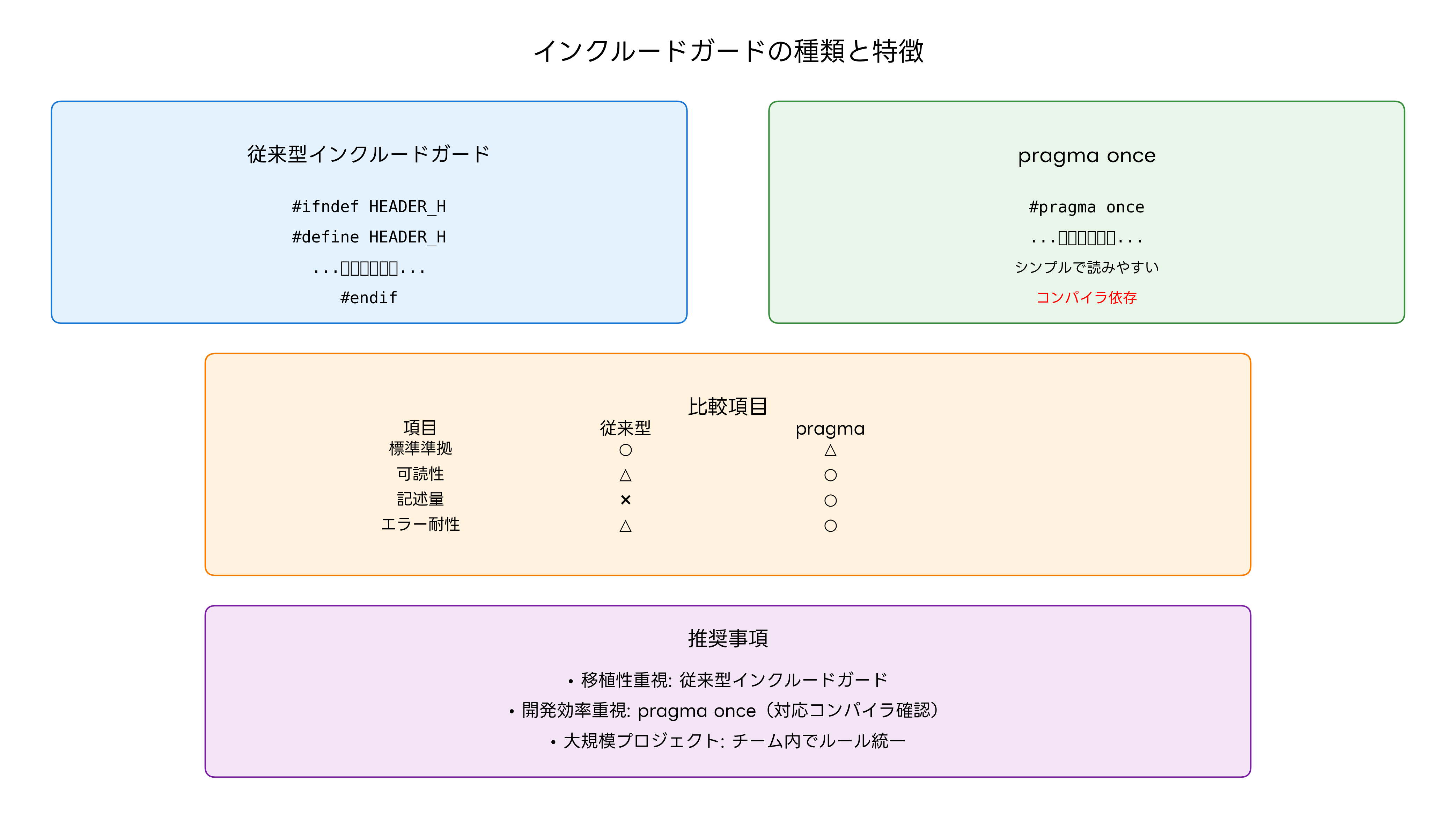

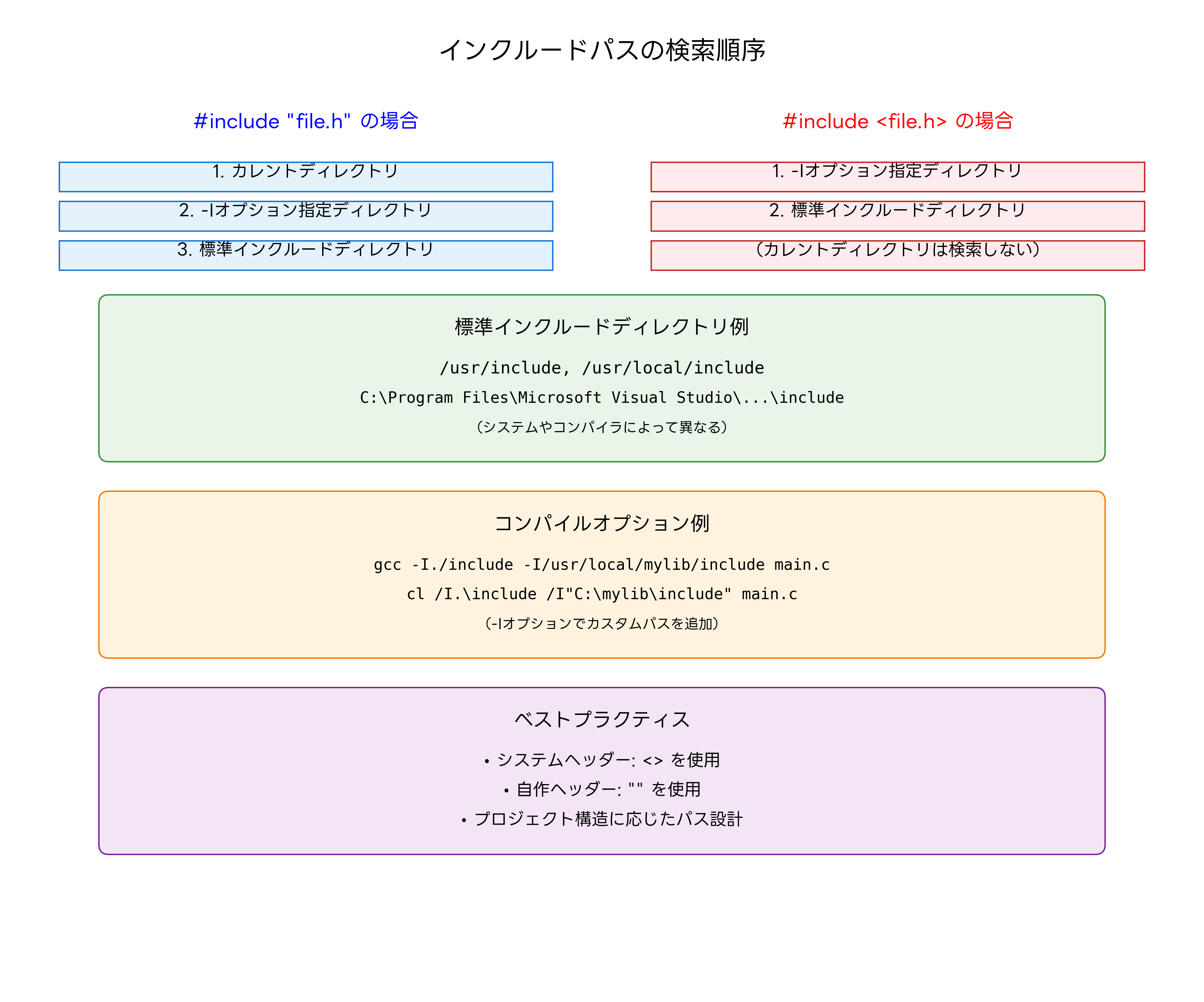

インクルードには主に二つの記法があります。角括弧(<>)を使用する形式と、ダブルクォート("")を使用する形式です。#include <stdio.h>のような角括弧形式は、システムが提供する標準ヘッダーファイルをインクルードする際に使用されます。一方、#include "myheader.h"のようなダブルクォート形式は、ユーザーが作成したヘッダーファイルをインクルードする際に使用されます。

この区別は単なる慣用的なものではなく、コンパイラの検索動作に実際の違いをもたらします。角括弧形式では、コンパイラは標準インクルードディレクトリのみを検索しますが、ダブルクォート形式では、まずカレントディレクトリを検索し、見つからない場合に標準インクルードディレクトリを検索します。

現代のプログラム開発では、統合開発環境(IDE)が自動的にインクルードパスを管理してくれますが、コマンドラインでのコンパイル時には、適切なコンパイラオプション設定ツールを使用してインクルードパスを指定する必要があります。

ヘッダーファイルの設計原則

ヘッダーファイルは、関数の宣言、構造体の定義、マクロの定義、外部変数の宣言などを含むファイルです。適切に設計されたヘッダーファイルは、プログラムの可読性、保守性、再利用性を大幅に向上させます。ヘッダーファイルの設計では、宣言と定義の分離が重要な原則となります。

ヘッダーファイルには基本的に宣言のみを記述し、実際の実装(定義)は対応するソースファイルに記述します。この分離により、ヘッダーファイルをインクルードしても重複定義エラーが発生することを防げます。ただし、インライン関数やテンプレート関数、constexpr変数などは、ヘッダーファイルに定義を記述することが一般的です。

ヘッダーファイルの作成において重要なのは、必要最小限の依存関係を保つことです。不必要な他のヘッダーファイルのインクルードは避け、前方宣言を活用することで、コンパイル時間の短縮と循環依存の回避を図ります。大規模なプロジェクトでは、ヘッダー依存関係分析ツールを使用して、不適切な依存関係を検出し、最適化を行うことが推奨されます。

モジュール化の観点から、関連する機能をまとめたヘッダーファイルを作成し、適切な名前空間やプレフィックスを使用して名前の衝突を避けることが重要です。また、コーディング規約管理ツールを使用して、チーム内でのヘッダーファイル設計の一貫性を保つことも大切です。

インクルードガードとその実装

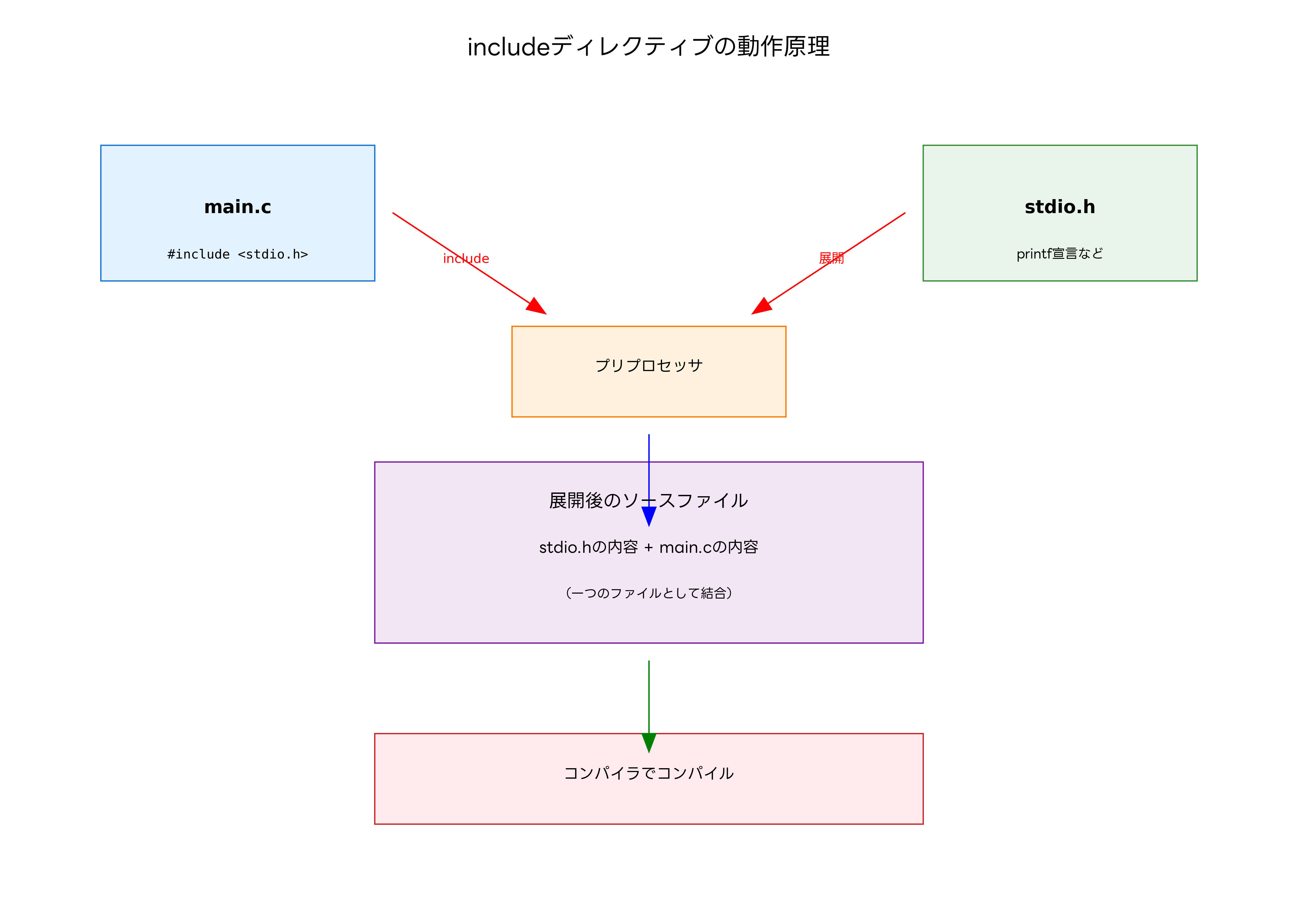

インクルードガードは、同じヘッダーファイルが複数回インクルードされることを防ぐ仕組みです。複数のソースファイルが同じヘッダーファイルをインクルードしたり、間接的に同じヘッダーファイルが複数回インクルードされたりすると、重複定義エラーが発生する可能性があります。インクルードガードは、この問題を解決する重要な技術です。

従来のインクルードガードは、#ifndef、#define、#endifのプリプロセッサディレクティブを組み合わせて実装されます。ヘッダーファイルの先頭で一意のマクロが定義されているかを確認し、定義されていない場合のみファイルの内容を処理します。このマクロ名は一意である必要があり、通常はファイル名に基づいて命名されます。

より現代的なアプローチとして、#pragma onceディレクティブがあります。この方法は、多くのコンパイラでサポートされており、シンプルで読みやすいコードを記述できます。ただし、標準規格の一部ではないため、移植性を重視するプロジェクトでは従来の方法が推奨される場合があります。

大規模なプロジェクトでは、自動ヘッダーガード生成ツールを使用して、一貫したインクルードガードを自動生成することが効率的です。また、静的解析ツールを使用して、インクルードガードの実装状況を定期的にチェックすることも重要です。

インクルードパスの管理と検索機構

コンパイラは、インクルードディレクティブで指定されたファイルを見つけるために、事前定義された検索パスを使用します。この検索機構を理解することは、大規模なプロジェクトでの適切なファイル管理にとって重要です。

ダブルクォート形式のインクルードでは、まずカレントディレクトリが検索され、次に-Iオプションで指定されたディレクトリ、最後に標準インクルードディレクトリが検索されます。一方、角括弧形式では、カレントディレクトリはスキップされ、-Iオプション指定ディレクトリと標準インクルードディレクトリのみが検索されます。

プロジェクトの構造に応じて、適切なインクルードパスを設定することが重要です。深い階層構造を持つプロジェクトでは、相対パスの代わりに絶対パスを使用したり、プロジェクトルートからの相対パスを統一したりすることで、ファイルの移動や構造変更に対する柔軟性を確保できます。

プロジェクト管理ツールの多くは、インクルードパスの自動設定機能を提供しており、開発者が手動でパスを管理する負担を軽減します。また、ビルド自動化ツールと組み合わせることで、環境に依存しない一貫したビルドプロセスを構築できます。

コンパイル性能とインクルード最適化

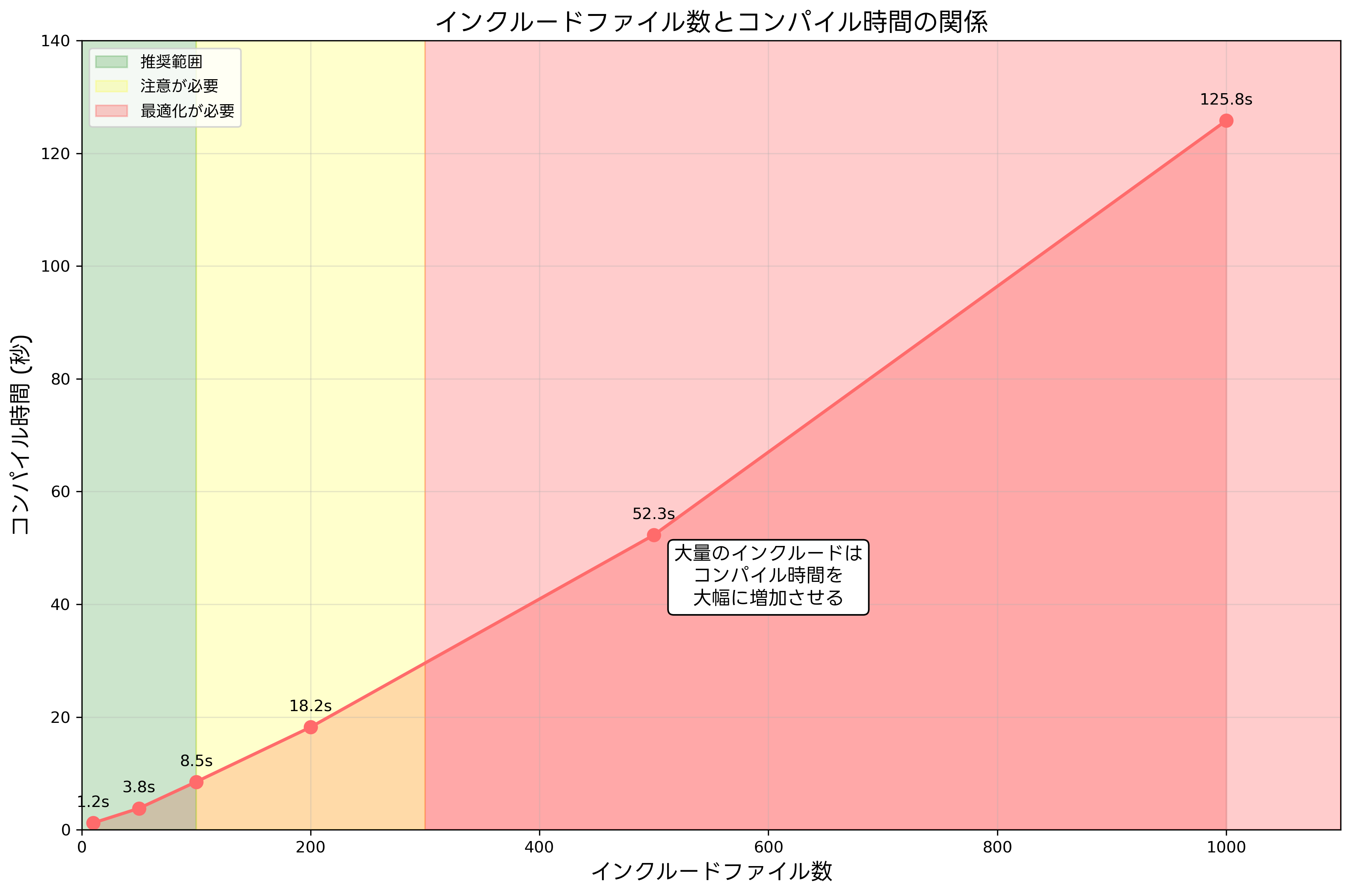

インクルードファイルの数と内容は、コンパイル時間に大きな影響を与えます。大量のヘッダーファイルをインクルードすると、プリプロセッサがより多くのファイルを処理する必要があり、コンパイル時間が増加します。この問題は、特に大規模なプロジェクトや継続的インテグレーション環境で顕著に現れます。

コンパイル性能を向上させるための基本的な戦略は、不必要なインクルードを削除することです。使用されていない関数や定義が含まれるヘッダーファイルをインクルードしていると、無駄な処理時間が発生します。定期的に未使用インクルード検出ツールを使用して、不要なインクルードを特定し、削除することが推奨されます。

前方宣言の活用も重要な最適化手法です。完全な型定義が不要な場合は、前方宣言を使用することで、ヘッダーファイルの依存関係を削減できます。これにより、コンパイル時間の短縮だけでなく、循環依存の問題も回避できます。

インクルードの順序も性能に影響を与える場合があります。頻繁に変更されるヘッダーファイルを後でインクルードすることで、インクリメンタルコンパイルの効率を向上させることができます。コンパイル性能分析ツールを使用して、ボトルネックとなっているインクルードを特定し、最適化を行うことが効果的です。

プリコンパイルヘッダーの活用

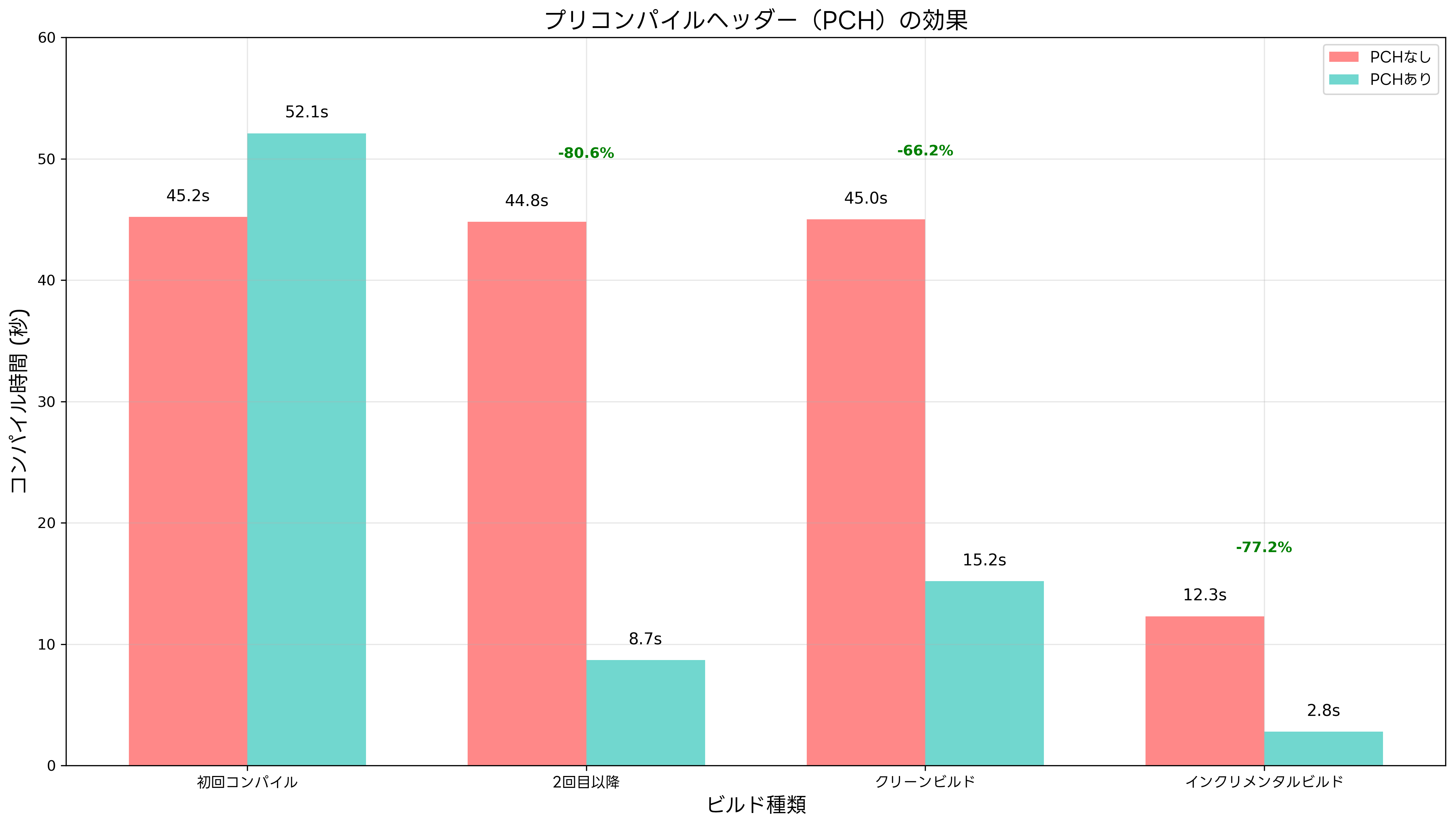

プリコンパイルヘッダー(PCH: Precompiled Header)は、頻繁に使用されるヘッダーファイルを事前にコンパイルしておく技術です。この技術により、大幅なコンパイル時間の短縮を実現できます。特に、標準ライブラリヘッダーや変更頻度の低いプロジェクト共通ヘッダーをプリコンパイルすることで、大きな効果が得られます。

プリコンパイルヘッダーの設定では、安定したヘッダーファイル群を選択することが重要です。頻繁に変更されるヘッダーファイルをプリコンパイルに含めると、変更のたびに再コンパイルが必要になり、かえって性能が悪化する可能性があります。通常は、標準ライブラリヘッダーや、プロジェクト全体で共通して使用されるユーティリティヘッダーが適しています。

Visual StudioやXcodeなどの主要な開発環境では、プリコンパイルヘッダー管理ツールが統合されており、簡単に設定できます。また、CMakeやMakefileなどのビルドシステムでも、プリコンパイルヘッダーをサポートしており、自動化されたビルドプロセスに組み込むことができます。

プリコンパイルヘッダーを使用する際の注意点として、コンパイラオプションやマクロ定義の一貫性があります。プリコンパイル時とソースファイルコンパイル時で異なる設定を使用すると、予期しない動作やエラーが発生する可能性があります。ビルド設定管理ツールを使用して、一貫した設定を維持することが重要です。

モダンC++におけるインクルードの進化

C++20で導入されたモジュール機能は、従来のインクルードベースのシステムに代わる新しいアプローチを提供します。モジュールは、より高速なコンパイル、より良いカプセル化、マクロ汚染の回避など、多くの利点をもたらします。ただし、モジュールの普及にはまだ時間がかかるため、当面は従来のインクルードシステムとの併用が続くと予想されます。

モジュールシステムでは、importキーワードを使用してモジュールをインポートします。これは従来の#includeとは異なり、テキスト置換ではなく、意味解析された結果をインポートします。このため、コンパイル時間の大幅な改善とより安全な依存関係管理が可能になります。

現在の開発環境では、モジュール対応コンパイラの導入が進んでいますが、まだ完全にサポートされていない部分もあります。そのため、新しいプロジェクトでも、互換性を考慮して従来のインクルードシステムを併用することが多いのが現状です。

既存のプロジェクトをモジュールシステムに移行する際は、段階的なアプローチが推奨されます。モジュール移行支援ツールを使用して、依存関係を分析し、適切な移行計画を立てることが重要です。

クロスプラットフォーム開発でのインクルード管理

異なるオペレーティングシステムや開発環境でのプロジェクトでは、インクルードパスの違いが問題となることがあります。Windows、Linux、macOSでは、ファイルパスの区切り文字や大文字小文字の扱いが異なるため、適切な対策が必要です。

パス区切り文字の問題については、多くのコンパイラがスラッシュ(/)を共通の区切り文字として認識するため、バックスラッシュ(\)の代わりにスラッシュを使用することで解決できます。また、ファイル名の大文字小文字については、一貫した命名規則を採用し、大文字小文字を区別しないシステムでも問題が生じないよう注意が必要です。

クロスプラットフォーム開発環境を使用することで、これらの問題を自動的に解決できます。CMakeやBazelなどのビルドシステムは、プラットフォーム間の違いを抽象化し、一貫したビルドプロセスを提供します。

条件付きコンパイルを使用して、プラットフォーム固有のヘッダーファイルをインクルードすることも一般的です。プリプロセッサマクロを使用して、実行環境に応じて適切なヘッダーファイルを選択することで、単一のソースコードでマルチプラットフォーム対応を実現できます。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験において、インクルードに関する問題は主に午前問題で出題されます。基本的な構文、インクルードガードの仕組み、プリプロセッサの動作、コンパイルプロセスなどが問われることが多く、実践的な知識が求められます。

典型的な出題パターンとしては、インクルードディレクティブの記述方法、角括弧とダブルクォートの使い分け、インクルードガードの実装、プリプロセッサの処理順序などがあります。また、大規模なソフトウェア開発における設計原則との関連で、モジュール化やファイル分割の考え方も出題されることがあります。

試験対策としては、応用情報技術者試験参考書での理論学習に加えて、実際にコードを書いて動作を確認することが重要です。プログラミング学習環境を構築し、様々なインクルードパターンを試してみることで、理解を深めることができます。

過去問題の分析では、コンパイルエラーの原因特定や、適切なインクルード構造の設計に関する問題が頻出します。過去問題集を活用して、出題傾向を把握し、苦手分野を重点的に学習することが効果的です。

セキュリティ観点でのインクルード管理

インクルードファイルは、セキュリティの観点からも重要な要素です。信頼できないソースからのヘッダーファイルをインクルードすると、悪意のあるコードが実行される可能性があります。特に、オープンソースライブラリやサードパーティ製ライブラリを使用する際は、十分な検証が必要です。

インクルードパスの設定において、システムディレクトリよりも優先度の高いパスに悪意のあるファイルが配置されると、正規のファイルの代わりにそのファイルがインクルードされる可能性があります。これは「DLLハイジャック」のヘッダーファイル版ともいえる攻撃手法です。

セキュリティ検査ツールを使用して、インクルードファイルの整合性を定期的にチェックすることが推奨されます。また、コード署名ツールを使用して、信頼できるヘッダーファイルのみを使用することも重要なセキュリティ対策です。

企業環境では、インクルードファイルのソース管理と変更履歴の追跡が重要です。バージョン管理システムを使用して、すべてのヘッダーファイルを適切に管理し、不正な変更を検出できる体制を構築することが必要です。

パフォーマンス監視と最適化戦略

大規模なプロジェクトでは、インクルード構造がコンパイル性能に与える影響を定期的に監視し、最適化を行うことが重要です。継続的インテグレーション環境において、コンパイル時間の増加は開発効率に直接的な影響を与えるため、プロアクティブな対策が必要です。

コンパイル時間監視ツールを使用して、ビルド時間の変化を追跡し、問題のあるインクルード構造を早期に発見することが効果的です。また、依存関係可視化ツールを使用して、複雑な依存関係を把握し、最適化の方向性を決定することも重要です。

インクルード最適化の具体的な手法として、共通ヘッダーの統合、循環依存の解消、前方宣言の活用、不要なインクルードの削除などがあります。これらの最適化は、段階的に実施し、各段階での効果を測定することで、最適な構造を見つけることができます。

将来の展望と新技術への対応

プログラミング言語とコンパイル技術の進歩により、インクルードシステムも継続的に進化しています。C++20のモジュールシステム、Rustのクレートシステム、Go言語のパッケージシステムなど、各言語が独自の依存関係管理システムを発展させています。

次世代コンパイラ技術では、より高速な依存関係解析、インクリメンタルコンパイルの改善、分散コンパイルの最適化などが進んでいます。これらの技術により、従来のインクルードシステムの制約が緩和され、より効率的な開発が可能になると期待されます。

クラウドベースの開発環境や、AI支援によるコード生成技術の普及により、インクルード管理の自動化も進んでいます。AI支援開発ツールを活用することで、最適なインクルード構造の提案や、依存関係の自動最適化が可能になりつつあります。

まとめ

インクルードは、プログラミングにおける基本的でありながら奥深い技術です。単純なファイル結合機能から始まったこの仕組みは、現代の大規模ソフトウェア開発において不可欠な基盤技術となっています。適切なインクルード管理により、開発効率の向上、保守性の確保、性能の最適化を実現できます。

応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、基本的な構文理解から実践的な設計原則まで、幅広い知識が求められます。理論的な理解と実践的な経験を組み合わせることで、効果的なインクルード活用技術を身につけることができます。

技術の進歩とともに、モジュールシステムなど新しいアプローチも登場していますが、従来のインクルードシステムの重要性は変わりません。基本をしっかりと理解した上で、新しい技術にも対応していくことが、現代のプログラマーに求められるスキルです。継続的な学習と実践により、変化する技術環境に適応し、より良いソフトウェアを開発することができるでしょう。