情報技術の世界において、インフラストラクチャ(インフラ)は、すべてのデジタルサービスやアプリケーションを支える基盤として機能しています。応用情報技術者試験では、ITインフラに関する幅広い知識が問われ、現代の企業活動において不可欠な技術領域として位置づけられています。本記事では、ITインフラの全体像から最新のクラウド技術まで、包括的に解説していきます。

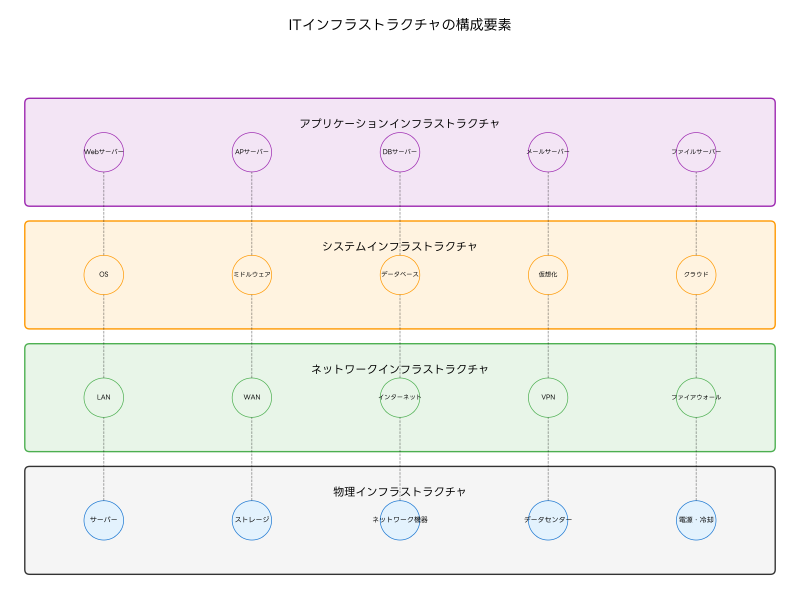

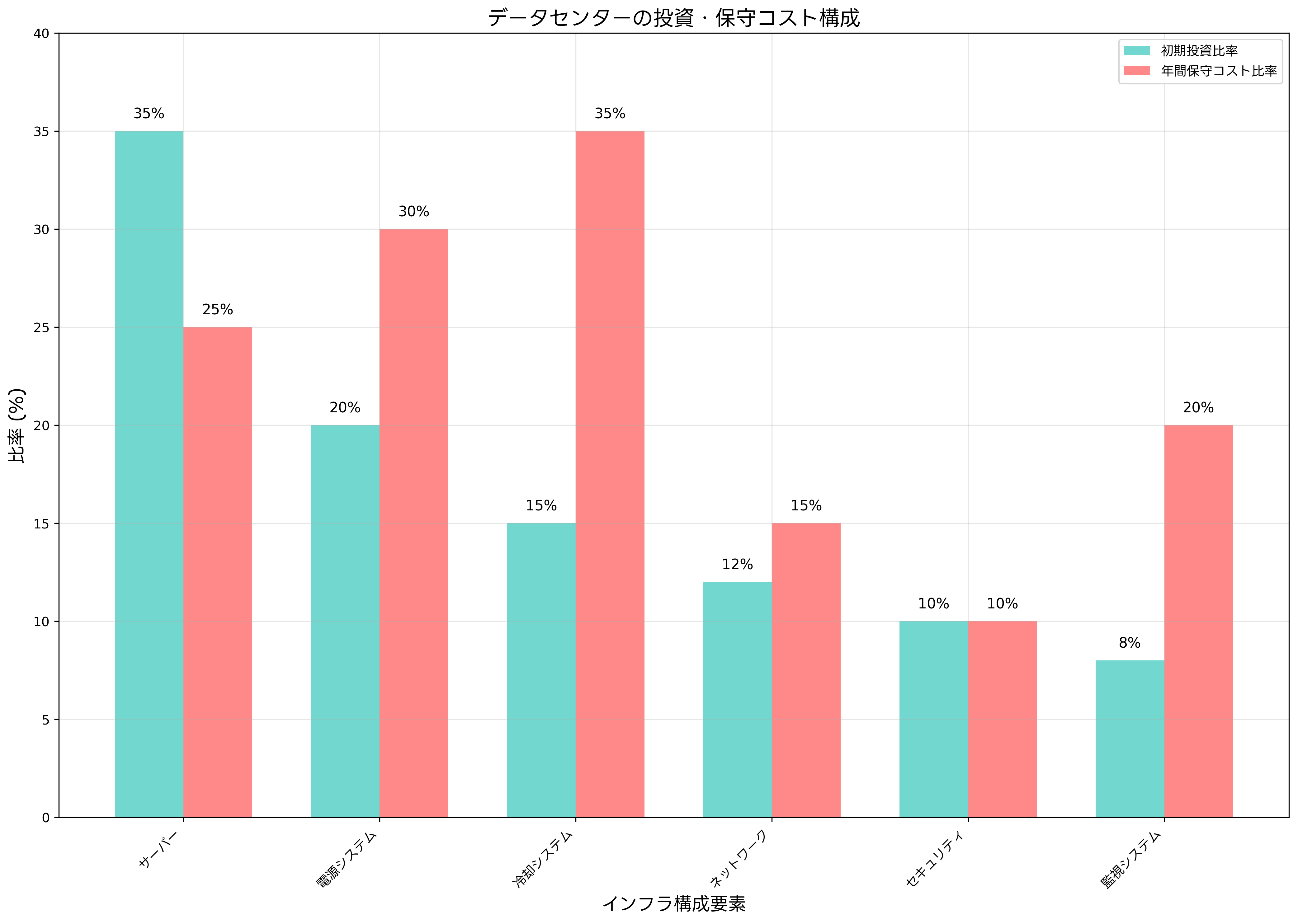

ITインフラストラクチャとは、情報システムを構築・運用するために必要な基盤設備やソフトウェアの総称です。物理的なハードウェアから、ネットワーク、オペレーティングシステム、ミドルウェアまで、多層構造で構成されています。これらの要素が連携することで、安定したITサービスの提供が可能になります。

物理インフラストラクチャの基盤要素

物理インフラストラクチャは、ITシステムの最下層を支える重要な基盤です。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器などのハードウェアが中核を成しています。現代の企業では、高性能サーバーシステムの導入により、大量のデータ処理と高可用性を実現しています。

サーバーインフラの設計では、処理能力、拡張性、信頼性のバランスが重要です。ミッションクリティカルなシステムでは、冗長化されたサーバー構成を採用し、単一障害点を排除することで、システムの継続稼働を保証します。また、高速SSDストレージの導入により、データアクセス性能の向上を図ることができます。

データセンターの物理環境も重要な要素です。適切な温度・湿度管理、電源の冗長化、セキュリティ対策などが必要です。無停電電源装置(UPS)や非常用発電機の設置により、電源障害からシステムを保護します。

ストレージインフラでは、データの種類と用途に応じた適切な選択が重要です。高速アクセスが必要なデータにはNVMe SSDを、大容量アーカイブには高容量HDDを使用するなど、階層化ストレージの概念を活用します。また、SANストレージシステムにより、複数のサーバーから共有ストレージへの高速アクセスを実現できます。

ネットワークインフラストラクチャの設計と構築

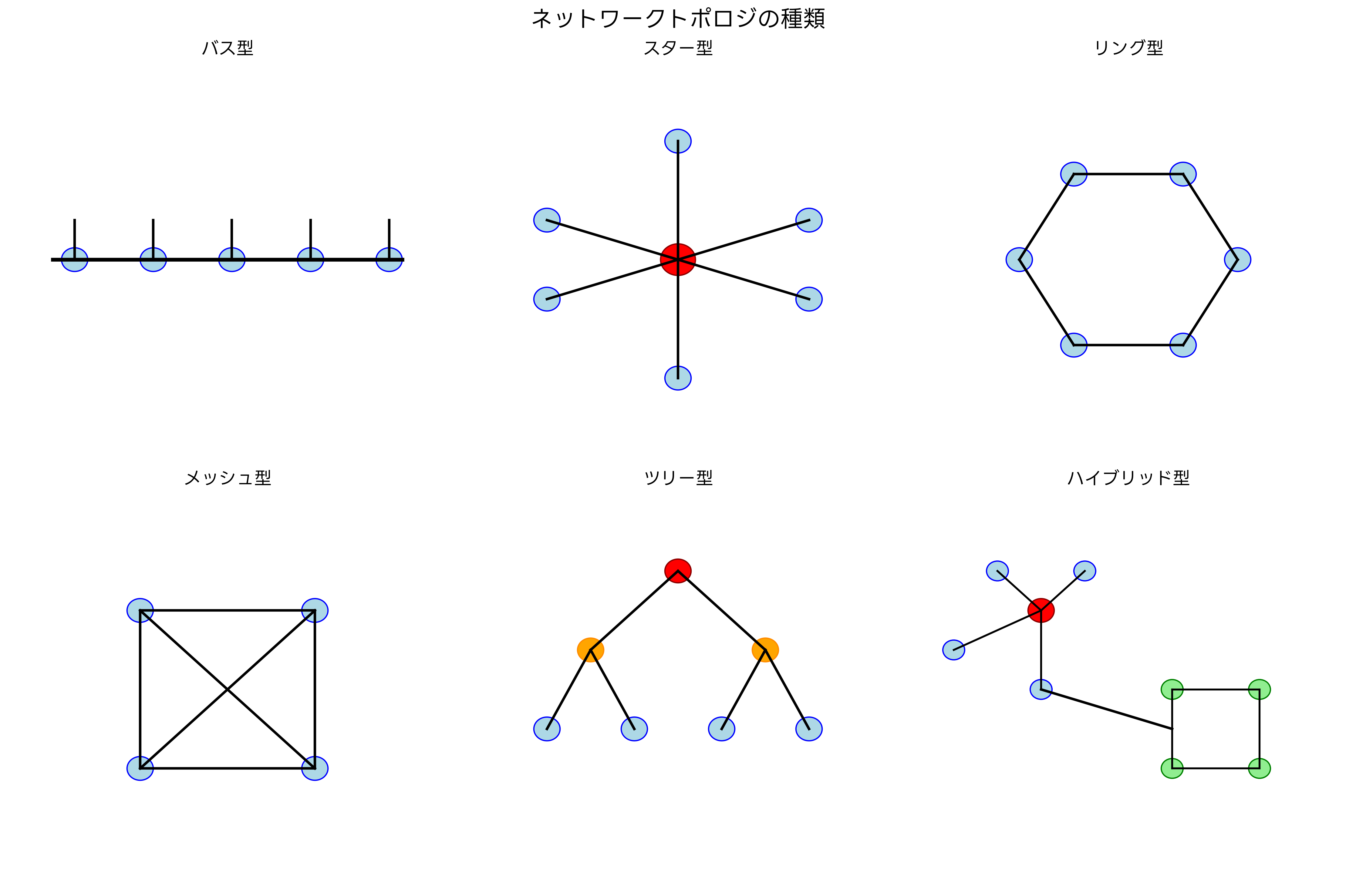

ネットワークインフラは、分散したシステム間の通信を支える重要な要素です。LAN、WAN、インターネット接続など、様々なネットワーク技術を組み合わせて構築されます。企業ネットワークでは、高性能ネットワークスイッチとルーターを使用して、高速で安定した通信環境を構築します。

ネットワークセキュリティの確保も重要な課題です。次世代ファイアウォールや侵入検知システム(IDS)の導入により、外部からの脅威を防御します。また、VPN技術を活用したセキュアなリモートアクセス環境の構築により、テレワークやモバイルワークに対応します。

ネットワークの可用性向上には、冗長化が不可欠です。複数の通信経路を確保し、一つの経路に障害が発生しても通信を継続できるよう設計します。ロードバランサーを使用して、トラフィックを複数のサーバーに分散させることで、負荷の集中を回避し、システム全体の性能向上を図ります。

SDN(Software-Defined Networking)技術の導入により、ネットワーク管理の柔軟性と効率性が大幅に向上しています。SDNコントローラーを使用して、ネットワーク設定の自動化と一元管理を実現できます。

システムインフラストラクチャとミドルウェア

システムインフラストラクチャは、オペレーティングシステム、ミドルウェア、データベース管理システムなどで構成されます。これらのソフトウェア基盤は、アプリケーションの実行環境を提供し、システム全体の安定性と性能を左右します。

オペレーティングシステムの選択は、システム要件と運用ポリシーに基づいて決定されます。Linux サーバーは、その安定性とカスタマイズ性から、多くの企業システムで採用されています。Windows Serverは、Microsoft製品との親和性が高く、.NET環境での開発に適しています。

ミドルウェアは、アプリケーションとOSの間に位置し、開発効率と運用管理の向上に貢献します。Webサーバー、アプリケーションサーバー、データベースサーバーなど、用途に応じた適切な選択が重要です。Apache HTTP ServerやNginxなどのWebサーバーは、高性能なWebアプリケーション環境を提供します。

データベース管理システムの選択も重要な決定事項です。リレーショナルデータベースのOracle DatabaseやPostgreSQL、NoSQLデータベースなど、データの特性と用途に応じて選択します。

仮想化技術の導入により、物理リソースの効率的な活用が可能になります。VMware vSphereやMicrosoft Hyper-Vなどの仮想化プラットフォームを使用して、サーバー統合とリソース最適化を実現します。

クラウドインフラストラクチャの活用

クラウドコンピューティングの普及により、従来のオンプレミス環境に加えて、クラウドインフラの活用が一般的になりました。IaaS、PaaS、SaaSの各サービスモデルを適切に組み合わせることで、柔軟で効率的なITインフラを構築できます。

パブリッククラウドの代表的なサービスとして、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)があります。これらのクラウドプラットフォームは、豊富なサービスメニューと高い可用性を提供しています。AWS認定資格対策書やAzure学習ガイドを活用して、クラウド技術の習得を進めることができます。

ハイブリッドクラウドの構築により、オンプレミス環境とクラウド環境の利点を組み合わせた柔軟なインフラを実現できます。機密性の高いデータはオンプレミスで管理し、スケーラビリティが必要な処理はクラウドで実行するなど、用途に応じた使い分けが可能です。

コンテナ技術の導入により、アプリケーションのデプロイメントと管理が大幅に効率化されます。DockerとKubernetesを活用したコンテナオーケストレーションにより、マイクロサービスアーキテクチャの実装が容易になります。

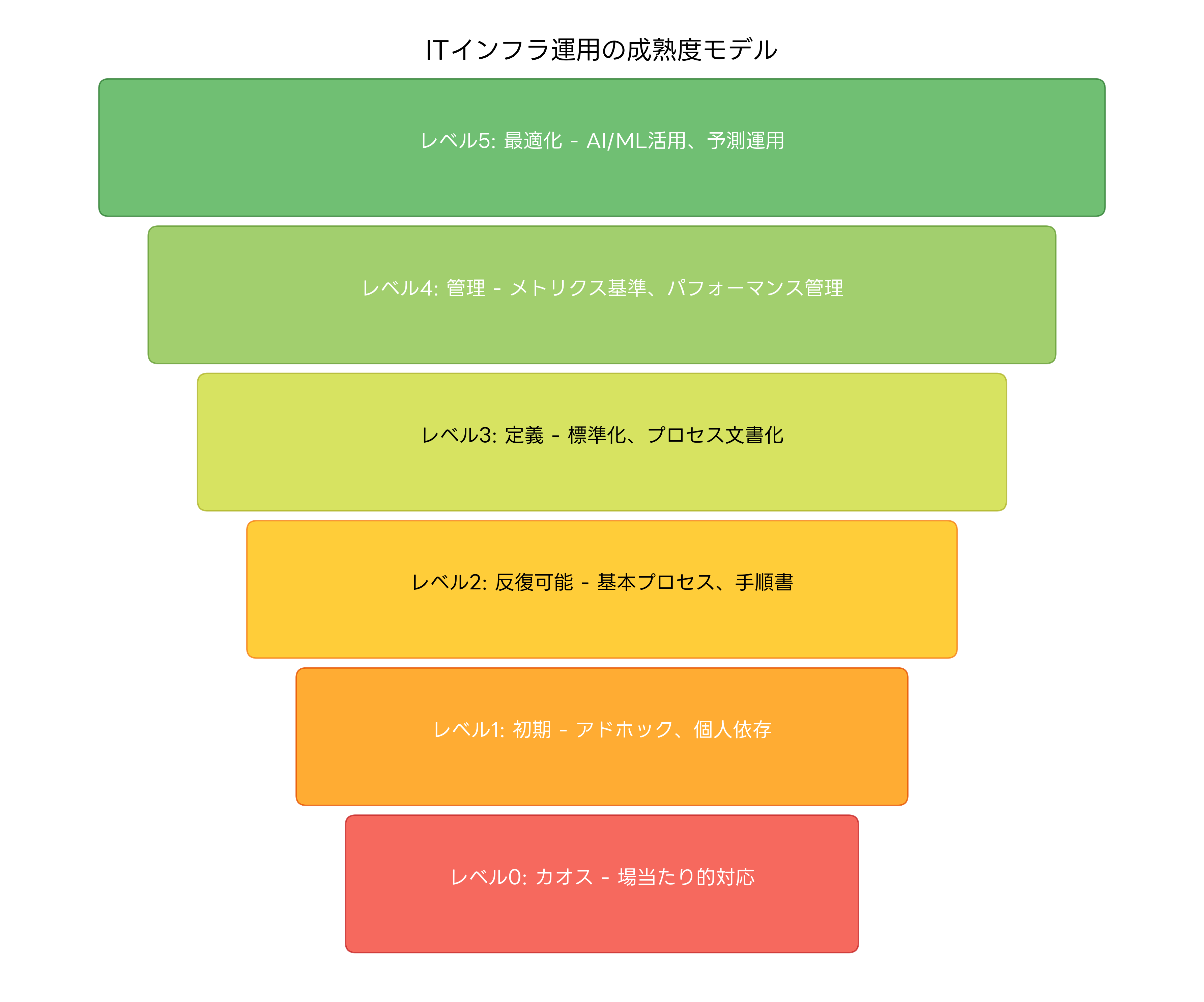

インフラ運用管理と監視

ITインフラの安定稼働には、適切な運用管理と監視が不可欠です。システムの性能監視、障害検知、容量管理などを自動化することで、運用効率の向上と障害の早期発見を実現します。

監視システの構築では、サーバー、ネットワーク、アプリケーションの各レイヤーでの包括的な監視が重要です。ZabbixやNagiosなどのオープンソース監視ツールを活用して、コスト効率の良い監視環境を構築できます。また、統合監視ソリューションの導入により、複雑なインフラ環境の一元管理が可能になります。

ログ管理と分析も重要な運用要素です。システムログ、アクセスログ、セキュリティログなどを一元的に収集・分析することで、障害の根本原因特定やセキュリティインシデントの検知が可能になります。ELKスタック(Elasticsearch、Logstash、Kibana)などのログ分析プラットフォームを活用して、効率的なログ管理を実現できます。

自動化技術の導入により、運用作業の効率化と人的ミスの削減を図ることができます。AnsibleやPuppetなどの構成管理ツールを使用して、サーバー設定の標準化と自動デプロイメントを実現します。

セキュリティインフラストラクチャ

情報セキュリティの重要性が高まる中、セキュリティインフラの構築は最重要課題の一つです。多層防御の考え方に基づいて、ネットワークレベル、システムレベル、アプリケーションレベルでの包括的なセキュリティ対策を実装します。

境界防御として、ファイアウォールやプロキシサーバーを配置し、不正なアクセスを防止します。UTM(統合脅威管理)アプライアンスの導入により、複数のセキュリティ機能を統合的に管理できます。また、侵入防止システム(IPS)により、攻撃の早期検知と自動対応を実現します。

エンドポイントセキュリティも重要な要素です。エンドポイント保護プラットフォーム(EPP)やエンドポイント検知・対応(EDR)ソリューションを導入して、マルウェア感染や不正アクセスからクライアント端末を保護します。

データ暗号化技術の実装により、データの機密性を確保します。データベース暗号化、ファイル暗号化、通信暗号化など、データのライフサイクル全体での保護を実現します。暗号化ソリューションの導入により、規制要件への対応と情報漏洩リスクの軽減を図ります。

災害復旧とビジネス継続性

ITインフラの災害復旧計画(DRP)とビジネス継続計画(BCP)の策定は、事業継続の観点から極めて重要です。自然災害、システム障害、サイバー攻撃などの様々なリスクに対する備えが必要です。

データバックアップとリストア戦略の策定では、RPO(Recovery Point Objective)とRTO(Recovery Time Objective)の設定が重要です。バックアップソリューションを活用して、定期的なデータバックアップと迅速なリストアを実現します。また、災害復旧サイトの構築により、メインサイトの被災時でも業務継続が可能な体制を整備します。

クラウドを活用したDR戦略も注目されています。クラウド環境の高可用性と地理的分散性を活用することで、コスト効率の良い災害復旧環境を構築できます。クラウドDRソリューションにより、従来のDRサイト構築に比べて大幅なコスト削減を実現できます。

パフォーマンス最適化とキャパシティプランニング

ITインフラの性能最適化は、ユーザー体験の向上とコスト効率の実現に直結します。システムのボトルネックを特定し、適切な対策を講じることで、最適なパフォーマンスを維持できます。

キャパシティプランニングでは、将来の負荷増加を予測し、適切なタイミングでのリソース拡張を計画します。パフォーマンス監視ツールを活用して、CPU使用率、メモリ使用量、ディスクI/O、ネットワーク帯域などのメトリクスを継続的に監視します。

負荷分散技術の実装により、単一システムの性能限界を超えたスケーラビリティを実現できます。アプリケーションデリバリーコントローラー(ADC)を使用して、複数のサーバーへの負荷分散と高可用性を同時に実現します。

応用情報技術者試験でのインフラ関連出題

応用情報技術者試験では、ITインフラに関する幅広い知識が問われます。特に、システム構成技術、ネットワーク技術、データベース技術、セキュリティ技術の分野で多くの問題が出題されています。

午前問題では、インフラの基本概念、技術仕様、設計原則などが問われます。例えば、RAIDレベルの特徴、ネットワークプロトコルの動作、仮想化技術の種類などについての理解が必要です。応用情報技術者試験対策書を活用して、体系的な学習を進めることが重要です。

午後問題では、実際のシステム設計や運用場面でのインフラ技術の適用が問われます。システム要件に基づいたインフラ構成の選択、性能要件を満たすための設計、障害対策の検討などが出題されます。インフラ技術解説書で実践的な知識を身につけることが効果的です。

新技術とインフラの進化

ITインフラ技術は常に進化し続けており、新しい技術トレンドへの対応が重要です。エッジコンピューティング、IoTインフラ、5G通信、AI/ML基盤など、次世代技術への理解を深める必要があります。

エッジコンピューティングでは、データ処理をエンドポイント近くで実行することで、レイテンシの削減と帯域使用量の最適化を実現します。エッジコンピューティングソリューションの導入により、リアルタイム処理が要求されるアプリケーションの性能向上を図ることができます。

AI/ML基盤の構築では、GPU クラスタやTPU、専用AIチップなどの高性能計算リソースが必要です。AI/ML専用サーバーやGPUクラスタの導入により、機械学習モデルの訓練と推論を効率的に実行できます。

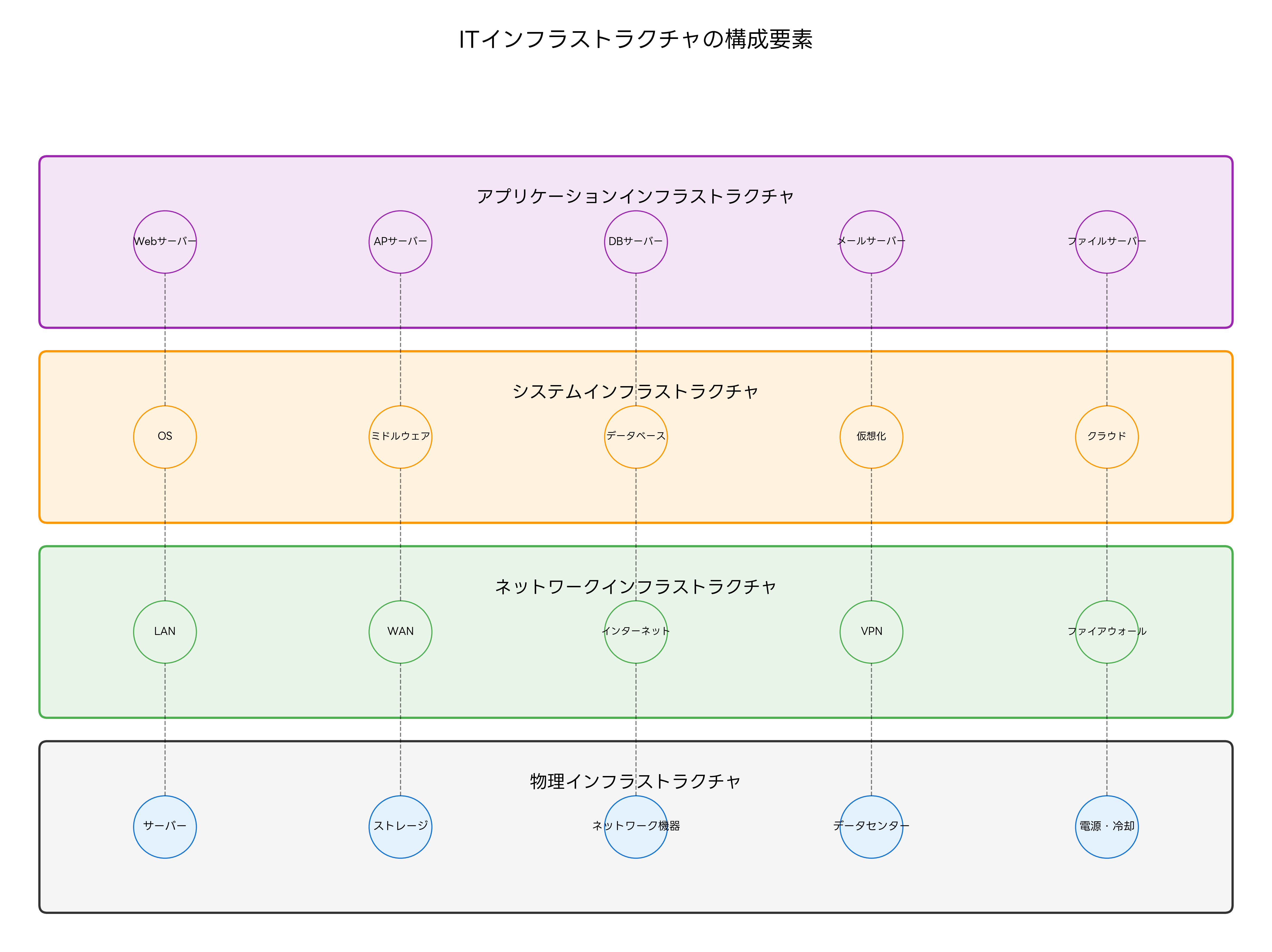

コスト最適化とクラウド経済学

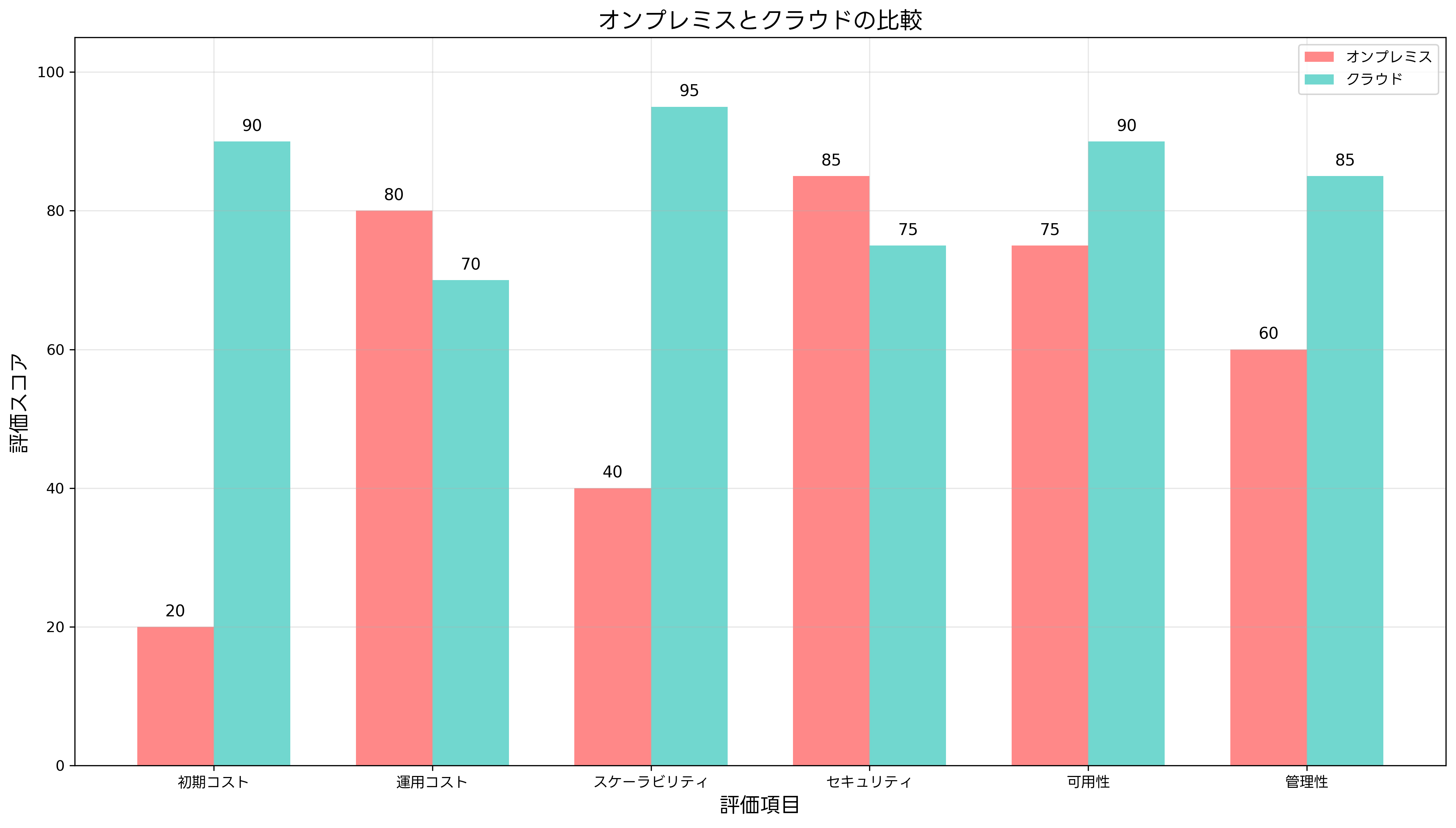

ITインフラのコスト最適化は、企業の競争力維持において重要な要素です。TCO(Total Cost of Ownership)の観点から、初期投資、運用コスト、保守費用を総合的に評価し、最適なインフラ戦略を策定します。

クラウドの従量課金モデルを活用することで、需要に応じた柔軟なコスト管理が可能になります。クラウドコスト管理ツールを使用して、クラウド利用状況の可視化と最適化を実現します。また、フィンオプス(FinOps)の概念を導入して、財務・技術・ビジネスチームの連携によるコスト最適化を推進します。

まとめ

ITインフラストラクチャは、現代の情報システムを支える重要な基盤技術です。物理インフラから仮想化、クラウドまで、多層にわたる技術要素を理解し、適切に組み合わせることで、安定性、性能、セキュリティ、コスト効率を兼ね備えたシステムを構築できます。

応用情報技術者試験の観点からも、インフラ技術の理解は必須です。基本概念から最新技術トレンドまで、幅広い知識を身につけることで、実践的な問題解決能力を養うことができます。継続的な学習と実践により、変化する技術環境に対応できるインフラエンジニアとしてのスキルを向上させることが重要です。

技術の進歩とビジネス要件の変化に対応するため、常に新しい技術動向を追跡し、適切なタイミングでの技術導入を検討することが求められます。クラウドネイティブ、DevOps、SRE(Site Reliability Engineering)などの新しいアプローチを取り入れながら、持続可能で効率的なITインフラの構築・運用を実現していくことが今後の課題です。