現代のソフトウェア開発において、実行性能の最適化は重要な課題です。その中でも、インライン関数は効率的なプログラムを作成するための基本的かつ強力な技術として広く活用されています。応用情報技術者試験でも頻出する重要なトピックであり、コンパイラの最適化技術やプログラムの性能向上に関する深い理解が求められます。

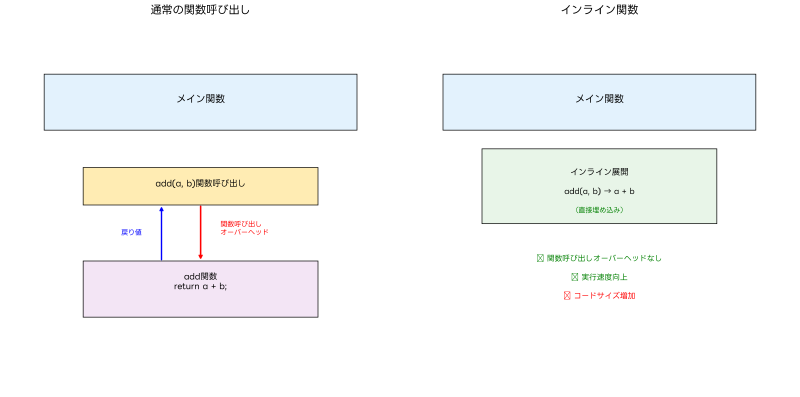

インライン関数とは、関数呼び出しの際に関数の本体を呼び出し箇所に直接展開することで、関数呼び出しのオーバーヘッドを削減する最適化技術です。通常の関数呼び出しでは、関数への分岐、引数の受け渡し、戻り値の処理、元の位置への復帰などの処理が必要ですが、インライン関数ではこれらの処理を省略できるため、実行速度の向上が期待できます。

インライン関数の基本概念と動作原理

インライン関数の概念を理解するためには、通常の関数呼び出しとの違いを明確にする必要があります。通常の関数呼び出しでは、プログラムの実行フローが一時的に関数の実装箇所に移り、処理が完了すると元の呼び出し箇所に戻ります。この過程では、スタックへの引数の積み込み、戻りアドレスの保存、ローカル変数用のスタック領域の確保などが必要で、これらの処理には一定の時間がかかります。

一方、インライン関数では、コンパイル時に関数の本体が呼び出し箇所に直接挿入されます。例えば、簡単な加算関数を考えてみましょう。通常の関数として定義された場合、関数呼び出しのたびに前述のオーバーヘッドが発生しますが、インライン関数として定義すると、コンパイラが関数呼び出しを直接的な加算処理に置き換えます。

この最適化により、高性能プログラミング参考書でも推奨されているように、特に頻繁に呼び出される小さな関数において大幅な性能向上を実現できます。ただし、インライン化にはメリットとデメリットが存在するため、適切な判断が重要です。

インライン関数の性能特性と効果

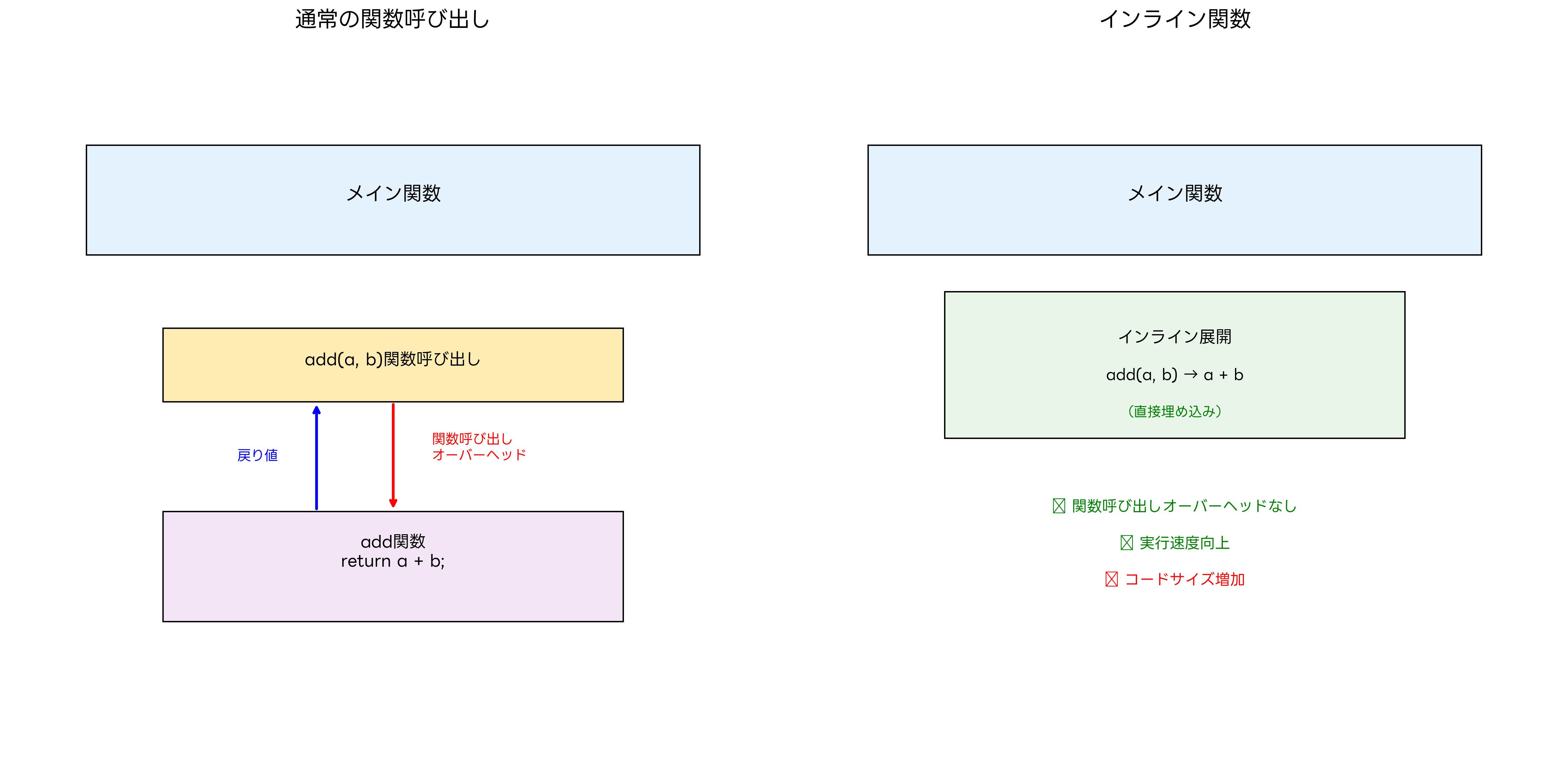

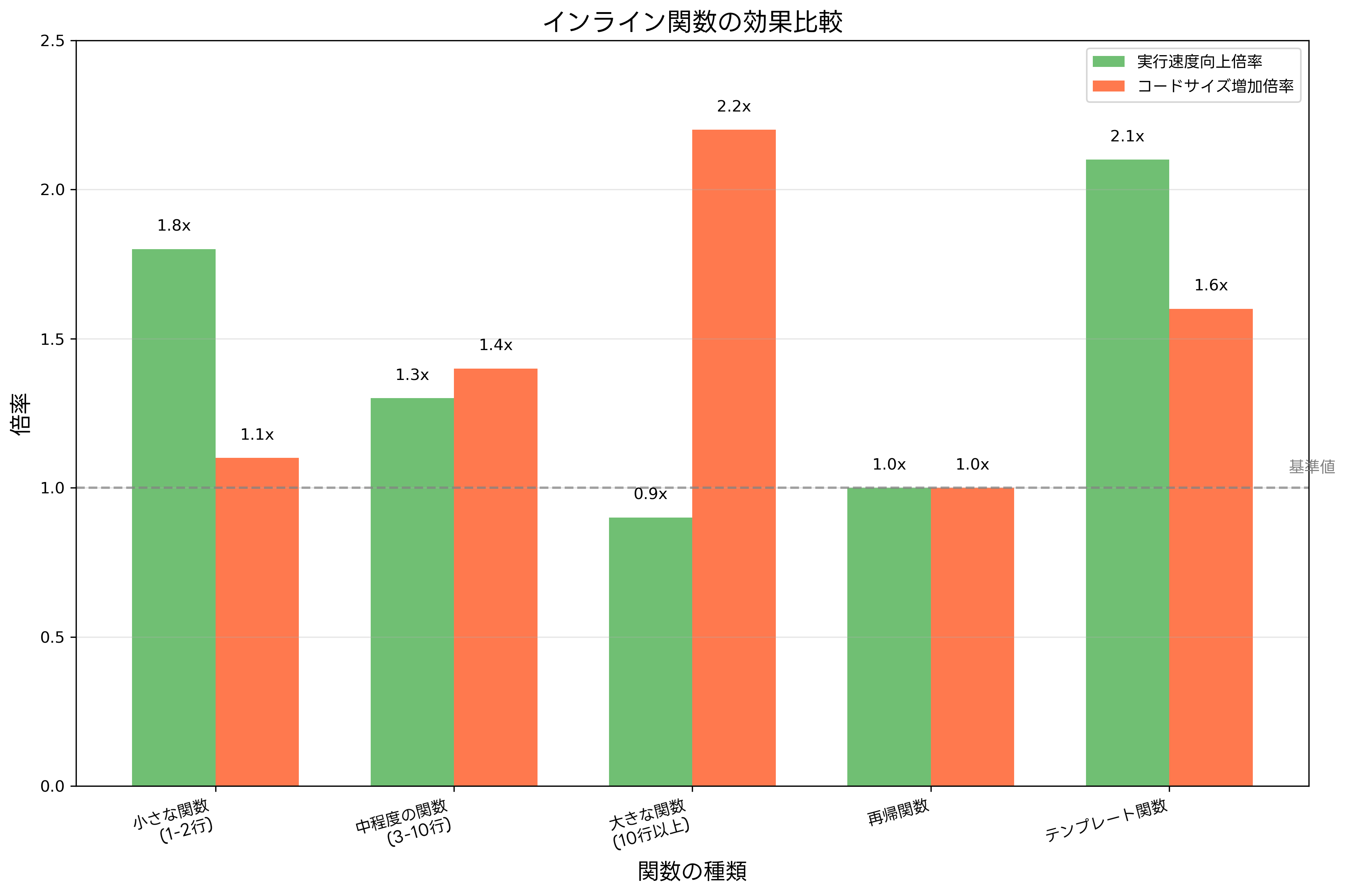

インライン関数の効果は、関数のサイズと呼び出し頻度に大きく依存します。小さな関数ほどインライン化の効果が高く、逆に大きな関数をインライン化すると、コードサイズの増加によりキャッシュミスが増加し、かえって性能が低下する可能性があります。

パフォーマンステストを行う際には、プロファイリングツールを使用して、実際の性能向上を測定することが重要です。一般的に、1行から3行程度の小さな関数では、インライン化により1.5倍から2倍程度の速度向上が期待できます。特に、アクセサ関数やセッタ関数、簡単な計算を行う関数などは、インライン化の恩恵を受けやすい代表例です。

しかし、インライン化には注意すべき点もあります。関数が複数箇所から呼び出される場合、各呼び出し箇所に関数の本体がコピーされるため、実行ファイルのサイズが増加します。この現象は「コードブロート」と呼ばれ、メモリ使用量の増加やキャッシュ効率の低下を引き起こす可能性があります。

テンプレート関数においては、インライン化の効果が特に顕著に現れます。C++テンプレート専門書で詳しく解説されているように、テンプレートの実体化時にインライン化が行われることで、型安全性を保ちながら高性能なコードを生成できます。

インライン指定の方法と最適な使用法

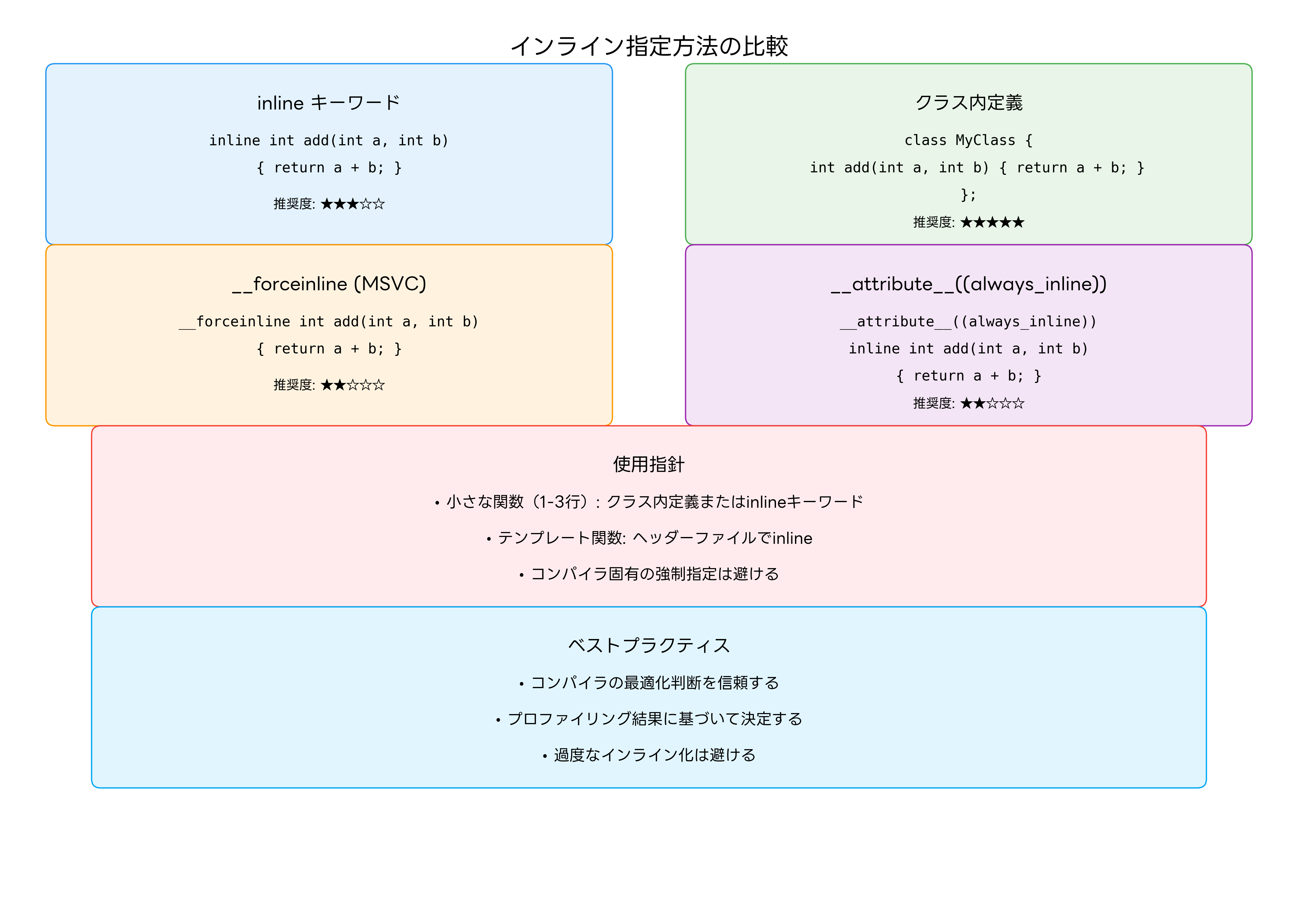

インライン関数を定義する方法は複数存在し、それぞれに特徴と適用場面があります。最も基本的な方法は、関数定義にinlineキーワードを付加することです。ただし、このキーワードは「ヒント」としての意味合いが強く、最終的な判断はコンパイラに委ねられます。

クラス内で定義された関数は、暗黙的にインライン関数として扱われます。この特性を活用して、オブジェクト指向プログラミング教本でも推奨されているように、getter関数やsetter関数をクラス内で直接定義することで、カプセル化を保ちながら高性能なアクセスを実現できます。

コンパイラ固有の指定方法も存在します。Microsoft Visual C++では__forceinlineキーワード、GCCでは__attribute__((always_inline))属性を使用することで、コンパイラに強制的にインライン化を要求できます。ただし、これらの機能は移植性を損なう可能性があるため、クロスプラットフォーム開発ガイドでも注意が促されているように、使用は慎重に検討すべきです。

現代のコンパイラは高度な最適化機能を持ち、プログラマが明示的にインライン指定を行わなくても、適切な関数を自動的にインライン化します。そのため、過度なインライン指定よりも、コンパイラの判断を信頼し、必要に応じてプロファイリング結果に基づいて調整するアプローチが推奨されます。

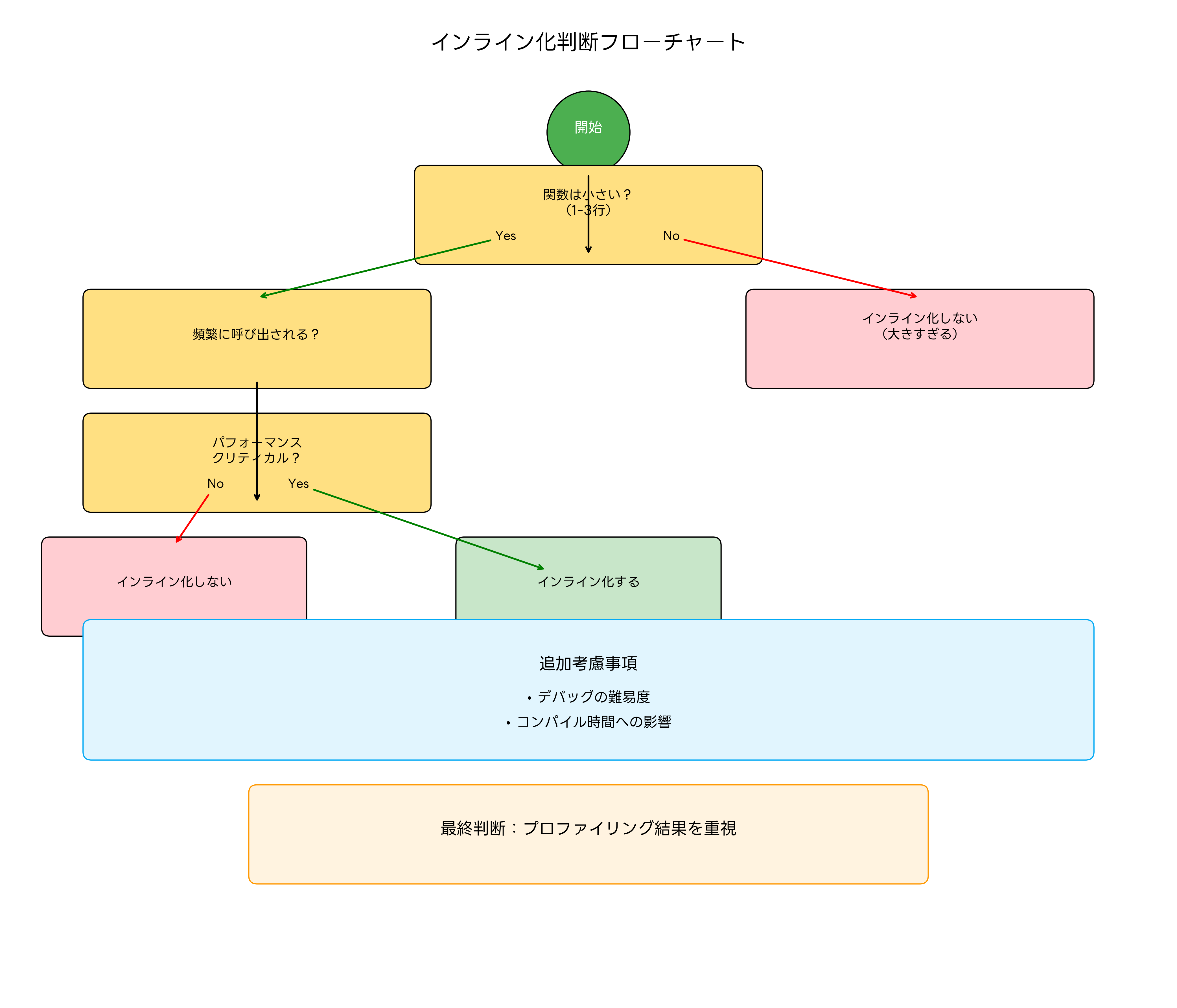

インライン化の判断基準と意思決定プロセス

効果的なインライン化を実現するためには、体系的な判断基準が必要です。関数のサイズ、呼び出し頻度、パフォーマンスへの影響度、保守性への影響などを総合的に評価する必要があります。

最初に考慮すべきは関数のサイズです。一般的に、1行から3行程度の関数はインライン化の候補として適しています。このサイズの関数では、関数呼び出しのオーバーヘッドが実際の処理時間と比較して相対的に大きくなるため、インライン化による効果が顕著に現れます。

次に重要なのは、関数の呼び出し頻度です。プログラムの実行中に頻繁に呼び出される関数ほど、インライン化による性能向上の効果が大きくなります。パフォーマンス分析ツールを使用してホットスポットを特定し、優先的にインライン化を検討すべき関数を明確にすることが重要です。

パフォーマンスクリティカルな処理においては、より積極的なインライン化が正当化されます。リアルタイムシステムや高頻度取引システムなど、マイクロ秒レベルの性能が要求される分野では、小さな最適化の積み重ねが大きな効果をもたらします。

一方で、デバッグの観点からは注意が必要です。インライン化された関数は、デバッガでのステップ実行が困難になる場合があります。デバッグ技法専門書でも指摘されているように、開発段階では通常の関数として実装し、リリース版でインライン化を有効にするアプローチが有効です。

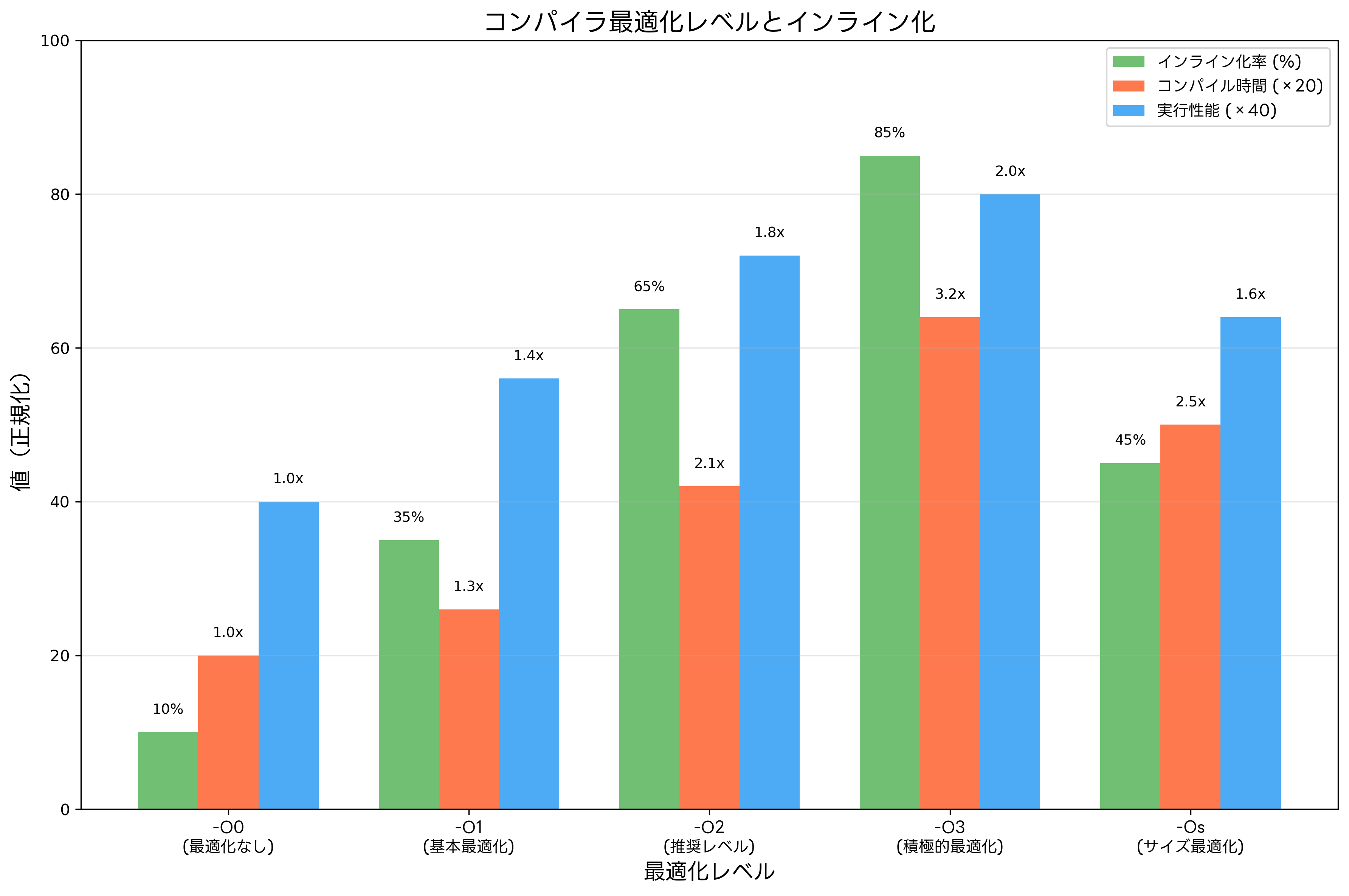

コンパイラの最適化とインライン化の関係

現代のコンパイラは、インライン化を含む多様な最適化技術を駆使してプログラムの性能向上を図ります。コンパイラの最適化レベルによって、インライン化の積極性や対象となる関数の範囲が大きく変わります。

最適化レベル-O0では、デバッグを容易にするためインライン化はほとんど行われません。一方、-O2レベルでは、コンパイラが適切と判断した関数に対して積極的にインライン化が適用されます。コンパイラ最適化解説書によると、-O2は開発と性能のバランスが取れた推奨レベルとされています。

-O3レベルでは、より積極的な最適化が行われますが、コンパイル時間の増加やコードサイズの膨張に注意が必要です。特に大規模なプロジェクトでは、ビルド時間への影響を考慮して最適化レベルを選択することが重要です。

Link Time Optimization(LTO)技術により、リンク時にもインライン化の判断が行われるようになりました。この技術により、異なる翻訳単位間での関数呼び出しもインライン化の対象となり、より広範囲な最適化が可能になります。リンク時最適化ガイドでは、LTOの効果的な活用方法が詳しく解説されています。

Profile-Guided Optimization(PGO)は、実際の実行プロファイルに基づいてインライン化の判断を行う高度な技術です。この手法により、理論的な予測ではなく、実際の使用パターンに基づいた最適化が可能になります。

テンプレートとインライン化の深い関係

C++テンプレートにおいて、インライン化は特に重要な役割を果たします。テンプレート関数は定義がヘッダーファイルに記述されることが多く、自然にインライン化の対象となります。これにより、汎用性と性能を両立した効率的なコードが実現できます。

STL(Standard Template Library)の多くの関数は、この特性を活用して高性能を実現しています。例えば、std::vectorのoperator[]やstd::stringのlength()関数などは、インライン化により関数呼び出しのオーバーヘッドなしでアクセスできます。STL実装解析書では、これらの設計思想が詳しく解説されています。

テンプレートメタプログラミングにおいては、コンパイル時の計算により実行時の処理を削減する技術が用いられます。constexpr関数と組み合わせることで、コンパイル時に結果が確定する処理を完全に除去できます。この技術は、メタプログラミング専門書で詳しく説明されています。

ただし、テンプレートの過度な使用は、コンパイル時間の増加やエラーメッセージの複雑化を引き起こす可能性があります。適切なバランスを保ちながら、性能と保守性を両立させることが重要です。

マルチスレッド環境でのインライン化の考慮事項

マルチスレッドプログラミングにおいて、インライン化は特別な注意を要します。スレッド安全性を確保しつつ、性能向上を実現するためには、慎重な設計が必要です。

原子操作(atomic operations)を含む関数のインライン化は、特に効果的です。std::atomic型の操作は、インライン化により関数呼び出しのオーバーヘッドを除去し、より効率的な同期処理を実現できます。並行プログラミング教科書では、これらの技術が実例と共に紹介されています。

ロックフリープログラミングにおいては、Compare-And-Swap(CAS)操作などの低レベル操作がインライン化されることで、大幅な性能向上が期待できます。ただし、これらの操作は非常に複雑で、正確性を保つためには深い理解が必要です。

Thread Local Storage(TLS)を使用する関数についても、インライン化により効率的なアクセスが可能になります。特に、頻繁にアクセスされるスレッドローカル変数については、インライン化の効果が顕著に現れます。

関数オブジェクトとラムダ式のインライン化

現代のC++では、関数オブジェクトやラムダ式が広く使用されており、これらもインライン化の重要な対象となります。STLアルゴリズムに渡される述語関数やコンパレータは、多くの場合インライン化されることで、効率的な実行が実現されています。

ラムダ式は、キャプチャされた変数の種類や数によってインライン化の効果が変わります。値キャプチャの場合は比較的容易にインライン化されますが、参照キャプチャや可変キャプチャの場合は、より慎重な分析が必要です。モダンC++入門書では、これらの詳細が解説されています。

std::functionを使用する場合、インライン化が阻害される可能性があります。性能が重要な箇所では、直接的なラムダ式やテンプレートパラメータとしての関数オブジェクトの使用を検討すべきです。

高階関数の実装においても、インライン化は重要な役割を果たします。map、filter、reduceのような関数型プログラミングの概念を効率的に実装するためには、適切なインライン化が不可欠です。

デバッグとプロファイリングにおける考慮事項

インライン化は実行性能を向上させる一方で、デバッグ作業を困難にする場合があります。インライン化された関数は、デバッガでのステップ実行やブレークポイントの設定が困難になることがあります。

この問題に対処するため、多くの開発環境では、デバッグビルドとリリースビルドで異なる最適化レベルを使い分けます。統合開発環境活用ガイドでは、効果的なビルド設定の方法が詳しく説明されています。

プロファイリング時には、インライン化により関数の境界が曖昧になることがあります。現代のプロファイラは、インライン化された関数も適切に追跡できるよう設計されていますが、結果の解釈には注意が必要です。

デバッグ情報の生成においても、インライン化は影響を与えます。DWARF形式やPDB形式のデバッグ情報では、インライン化された関数の情報も保持されますが、ファイルサイズの増加につながる場合があります。

組み込みシステムでのインライン化

リソースが限られた組み込みシステムにおいて、インライン化は特に重要な最適化技術です。メモリ使用量と実行性能のバランスを慎重に考慮する必要があります。

マイクロコントローラのような環境では、関数呼び出しのオーバーヘッドが相対的に大きくなるため、小さな関数のインライン化による効果が顕著に現れます。組み込みシステム開発実践書では、これらの最適化技術が実例と共に紹介されています。

ただし、フラッシュメモリの容量が限られた環境では、コードサイズの増加を抑制する必要があります。この場合、サイズ最適化(-Os)を使用し、最も重要な関数のみを選択的にインライン化するアプローチが有効です。

リアルタイム性が要求されるシステムでは、予測可能な実行時間を確保するためにインライン化が重要な役割を果たします。割り込みハンドラなどの時間制約が厳しい処理では、関数呼び出しのオーバーヘッドを排除することが必須となります。

Web開発とJavaScriptにおけるインライン化

Web開発の文脈でも、インライン化の概念は重要です。JavaScriptエンジンは、Just-In-Time(JIT)コンパイルにおいて動的にインライン化を実行し、実行性能を向上させています。

モダンなJavaScriptエンジン(V8、SpiderMonkey、JavaScriptCoreなど)は、実行時プロファイルに基づいて関数のインライン化を判断します。頻繁に呼び出される小さな関数は自動的にインライン化され、大幅な性能向上をもたらします。JavaScript性能最適化ガイドでは、これらの内部動作が詳しく解説されています。

TypeScriptにおいても、トランスパイル時の最適化でインライン化が行われる場合があります。const assertionやas constキーワードを適切に使用することで、より効率的なJavaScriptコードを生成できます。

WebAssembly(WASM)においては、C++やRustからのコンパイル時にインライン化が適用され、ブラウザ環境でもネイティブレベルの性能を実現できます。WebAssembly実践ガイドでは、効果的な最適化手法が紹介されています。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験において、インライン関数に関する問題は、プログラミング分野とシステム開発分野の両方で出題される可能性があります。特に、性能最適化、メモリ管理、コンパイラ技術との関連で問われることが多くあります。

午前問題では、インライン関数の基本的な特性、メリット・デメリット、適用場面などが選択式で問われます。「関数呼び出しのオーバーヘッドを削減する技術はどれか」といった直接的な問題から、「コードサイズと実行速度のトレードオフ」に関するより深い理解を問う問題まで幅広く出題されます。

午後問題では、具体的なプログラムコードを例に、インライン化の効果や適用可否を判断する問題が出題される場合があります。応用情報技術者試験対策書籍を活用して、理論と実践の両面から理解を深めることが重要です。

試験対策としては、インライン関数の動作原理を正確に理解し、様々な状況での適用可否を判断できる能力を養う必要があります。特に、関数のサイズ、呼び出し頻度、実行環境の制約などを総合的に考慮した判断力が求められます。

実践的な活用例とケーススタディ

実際の開発現場では、インライン化を効果的に活用するための具体的な戦略が必要です。ゲーム開発、金融システム、科学計算など、分野ごとに最適なアプローチが存在します。

ゲーム開発においては、フレームレートの維持が最優先課題となります。描画ループやゲームロジックの更新処理において、頻繁に呼び出される小さな関数をインライン化することで、60FPSや120FPSといった高いフレームレートを安定して維持できます。ゲームプログラミング実践書では、これらの最適化技術が詳しく解説されています。

金融システムでは、取引処理の低レイテンシが重要です。価格計算、リスク評価、注文処理などの核となる処理において、マイクロ秒レベルの最適化が求められます。このような環境では、アルゴリズムレベルの最適化と併せて、インライン化による細かな性能向上も重要な要素となります。

科学計算分野では、大量のデータを処理する際の演算効率が重要です。行列演算、信号処理、画像処理などにおいて、内積計算やフィルタ処理などの基本操作をインライン化することで、全体的な処理速度を大幅に向上させることができます。科学計算プログラミング教本では、実際の応用例が豊富に紹介されています。

未来の展望と新技術との関係

インライン化技術は、新しいプログラミング言語や実行環境の発展と共に進化を続けています。機械学習によるコンパイラ最適化、量子コンピューティング、エッジコンピューティングなど、新しい技術領域においてもインライン化の概念は重要な役割を果たしています。

機械学習を活用したコンパイラでは、大量のコードベースから学習したパターンに基づいて、より精密なインライン化の判断が可能になります。従来のヒューリスティックベースの判断を超えて、実際の実行パフォーマンスを予測したインライン化が実現されつつあります。

WebAssembly System Interface(WASI)やサーバーレス環境においても、起動時間の短縮と実行効率の向上のために、インライン化が重要な技術として注目されています。次世代Web技術解説書では、これらの最新動向が詳しく紹介されています。

まとめ

インライン関数は、現代のソフトウェア開発において不可欠な最適化技術です。関数呼び出しのオーバーヘッドを削減し、プログラムの実行性能を向上させる強力な手法として、様々な分野で活用されています。

効果的なインライン化を実現するためには、関数のサイズ、呼び出し頻度、実行環境の制約、保守性への影響などを総合的に考慮した判断が必要です。現代のコンパイラは高度な最適化機能を持っているため、適切な最適化レベルの設定と、必要に応じたプロファイリングに基づく調整が重要です。

応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、理論的な理解と実践的な応用能力の両方が求められます。継続的な学習と実践により、効率的で高性能なプログラムを開発する能力を身につけることができます。

技術の進歩と共に、インライン化の手法や適用領域も拡大し続けています。新しい技術動向を把握しながら、基本原理をしっかりと理解することで、将来の技術革新にも対応できる柔軟な技術力を培うことが可能です。