インスタンスという概念は、現代の情報技術において多岐にわたる分野で使用される重要な用語です。オブジェクト指向プログラミングからクラウドコンピューティング、データベース管理まで、様々な文脈でインスタンスという言葉が登場します。応用情報技術者試験においても頻出の概念であり、その理解は情報技術者として必要不可欠な知識です。

この記事では、インスタンスの基本概念から実践的な活用方法まで、体系的に解説していきます。プログラミング初心者から上級者、さらにはクラウドエンジニアやデータベース管理者まで、幅広い読者の理解を深めることを目的としています。

オブジェクト指向プログラミングにおけるインスタンス

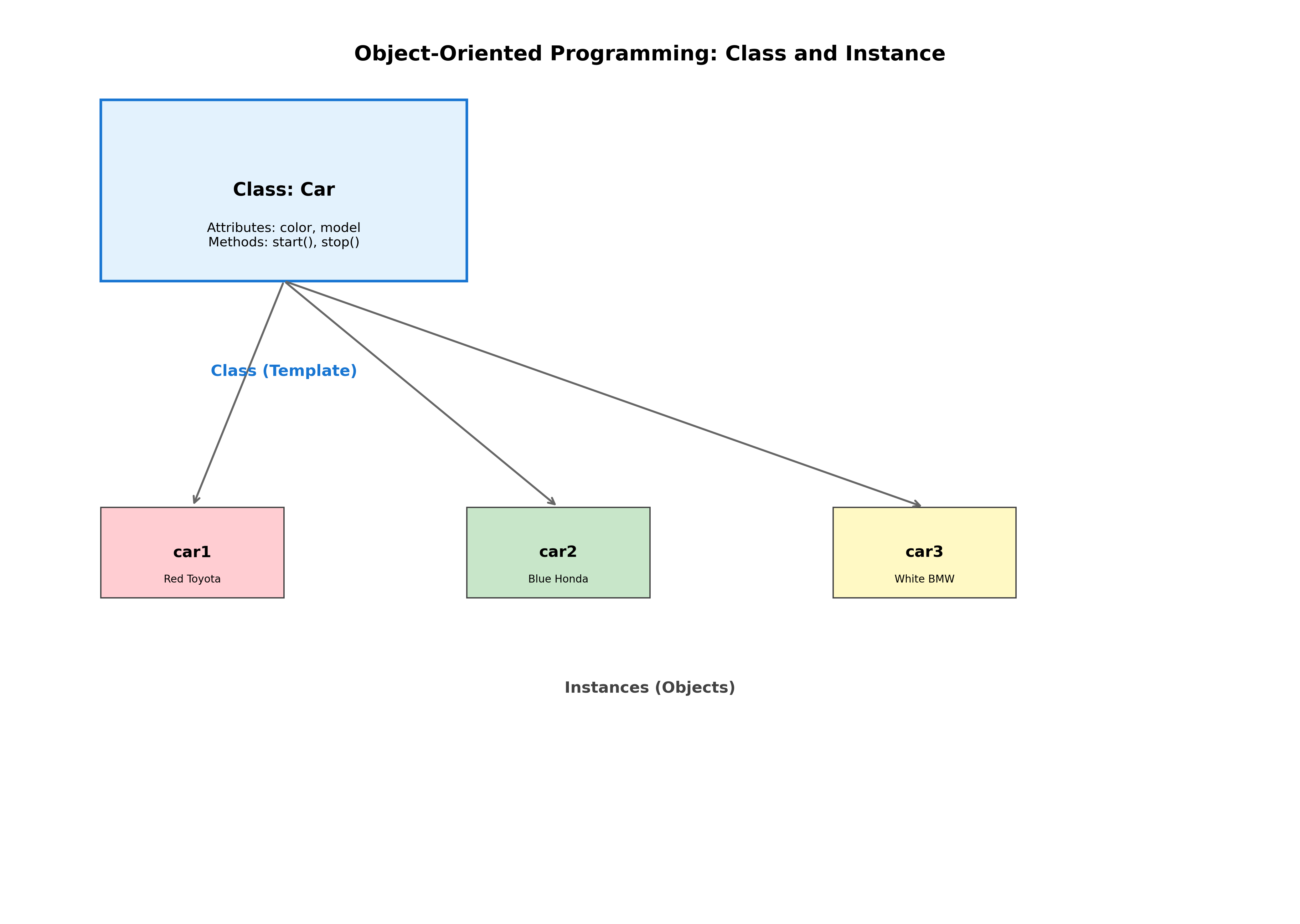

インスタンスの最も基本的な概念は、オブジェクト指向プログラミングの分野で理解することができます。オブジェクト指向プログラミングでは、クラス(Class)という設計図を基に、実際のオブジェクト(Object)を生成します。このオブジェクトのことをインスタンスと呼びます。

クラスは、オブジェクトが持つべき属性(プロパティ)とメソッド(関数)を定義した設計図のような存在です。例えば、「車」というクラスを考えてみましょう。車クラスには、色、メーカー、排気量などの属性と、エンジンを始動する、停止するなどのメソッドが定義されています。

インスタンスは、このクラスを基に実際に作成される具体的なオブジェクトです。車クラスから「赤いトヨタのプリウス」や「青いホンダのフィット」といった具体的な車のインスタンスを生成することができます。各インスタンスは、クラスで定義された構造を持ちながらも、独自の属性値を持つことができます。

プログラミングの実践において、インスタンスの理解は極めて重要です。多くの開発者がプログラミング学習書籍やオンライン学習プラットフォームを活用して、この概念を習得しています。

インスタンスの生成は、プログラミング言語によって異なる構文を使用します。Javaでは「new」キーワードを使用し、Pythonでは「クラス名()」の形式で生成します。生成されたインスタンスは、メモリ上に独立した領域を確保し、他のインスタンスとは独立して動作します。

インスタンス変数とクラス変数の違いも重要な概念です。インスタンス変数は各インスタンスが独自に持つ変数であり、インスタンスごとに異なる値を持つことができます。一方、クラス変数はクラス全体で共有される変数であり、すべてのインスタンスが同じ値を参照します。

メモリ管理の観点から見ると、インスタンスは動的にメモリを確保し、使用されなくなった際にはガベージコレクションによって自動的に解放されます。メモリ管理ツールやプロファイリングソフトウェアを使用することで、インスタンスのメモリ使用状況を監視し、最適化することができます。

継承の概念においても、インスタンスは重要な役割を果たします。親クラスから継承した子クラスのインスタンスは、親クラスの属性とメソッドを継承しながら、独自の機能を追加することができます。ポリモーフィズムの実現においても、同じメソッド名でありながら、インスタンスのクラスに応じて異なる処理を実行することが可能です。

クラウドコンピューティングにおけるインスタンス

現代のIT業界において、クラウドコンピューティングの普及により、インスタンスという概念は新たな意味を持つようになりました。クラウドサービスにおけるインスタンスは、仮想化技術を基盤とした仮想マシンやコンピューティングリソースの単位を指します。

Amazon Web Services(AWS)のEC2(Elastic Compute Cloud)では、インスタンスは仮想サーバーの実体を表します。ユーザーは必要に応じてインスタンスを起動し、アプリケーションを実行したり、データを処理したりすることができます。これらのインスタンスは、物理的なハードウェアを抽象化し、柔軟で拡張性の高いコンピューティング環境を提供します。

クラウドインスタンスの最大の利点は、需要に応じた動的なスケーリングが可能であることです。トラフィックが増加した際には、自動的に新しいインスタンスを起動してロードバランシングを行い、トラフィックが減少した際には不要なインスタンスを停止してコストを削減することができます。

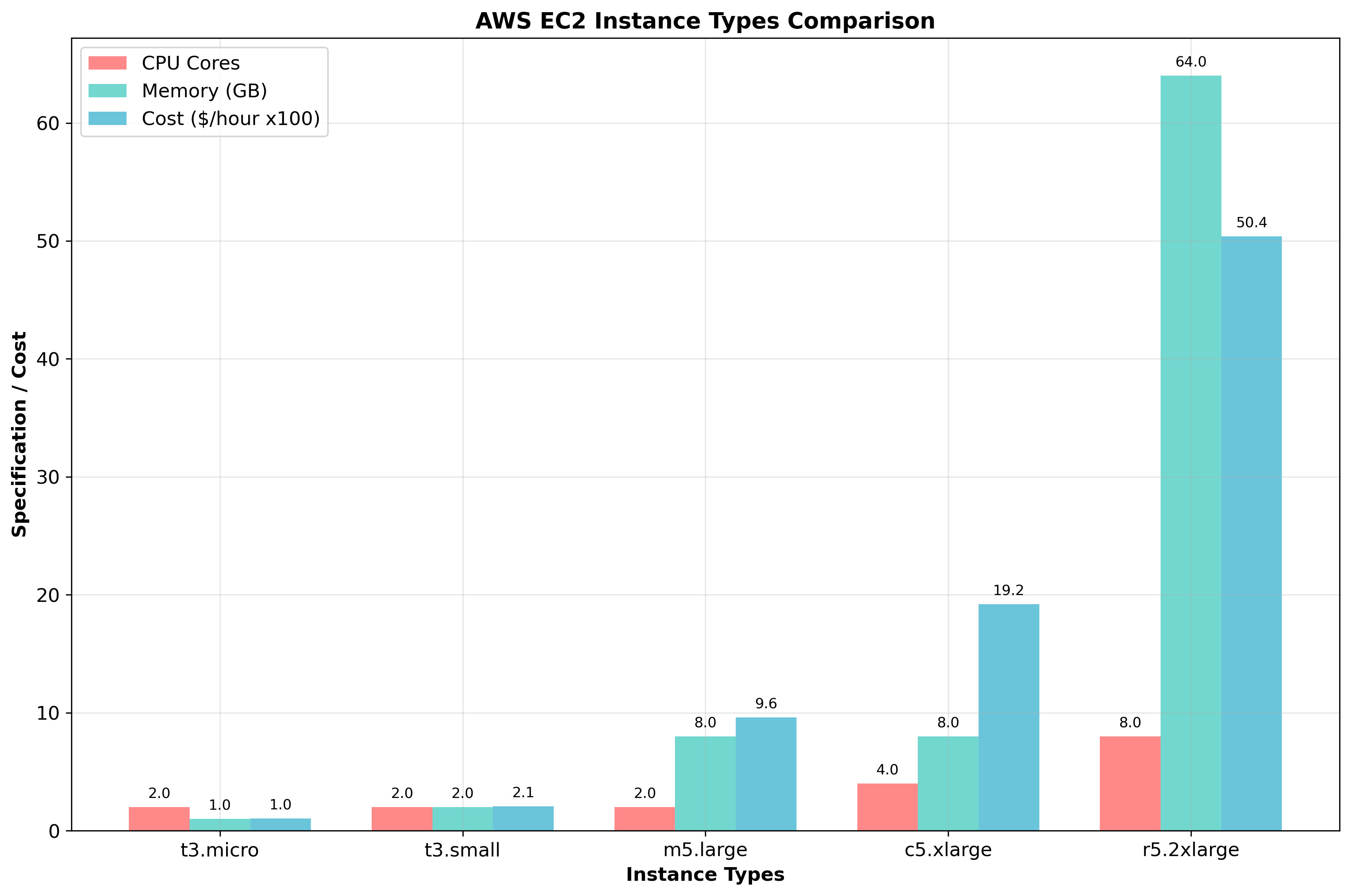

インスタンスタイプの選択は、アプリケーションの性能とコストに大きな影響を与えます。汎用的な用途には「t3」シリーズが適しており、コンピューティング集約的なワークロードには「c5」シリーズ、メモリ集約的なアプリケーションには「r5」シリーズが推奨されます。適切なインスタンスタイプの選択には、クラウドアーキテクチャ設計書やクラウド最適化ツールの活用が有効です。

セキュリティの観点では、クラウドインスタンスには適切なセキュリティグループの設定、IAMロールの割り当て、暗号化の実装が必要です。クラウドセキュリティ管理ツールを使用することで、複数のインスタンスのセキュリティ設定を一元管理し、コンプライアンス要件を満たすことができます。

インスタンスの監視とロギングも重要な要素です。CloudWatchやその他の監視ツールを使用して、CPU使用率、メモリ使用率、ネットワークI/O、ディスクI/Oなどのメトリクスを継続的に監視し、パフォーマンスの最適化や障害の早期発見を行います。

データベースインスタンス

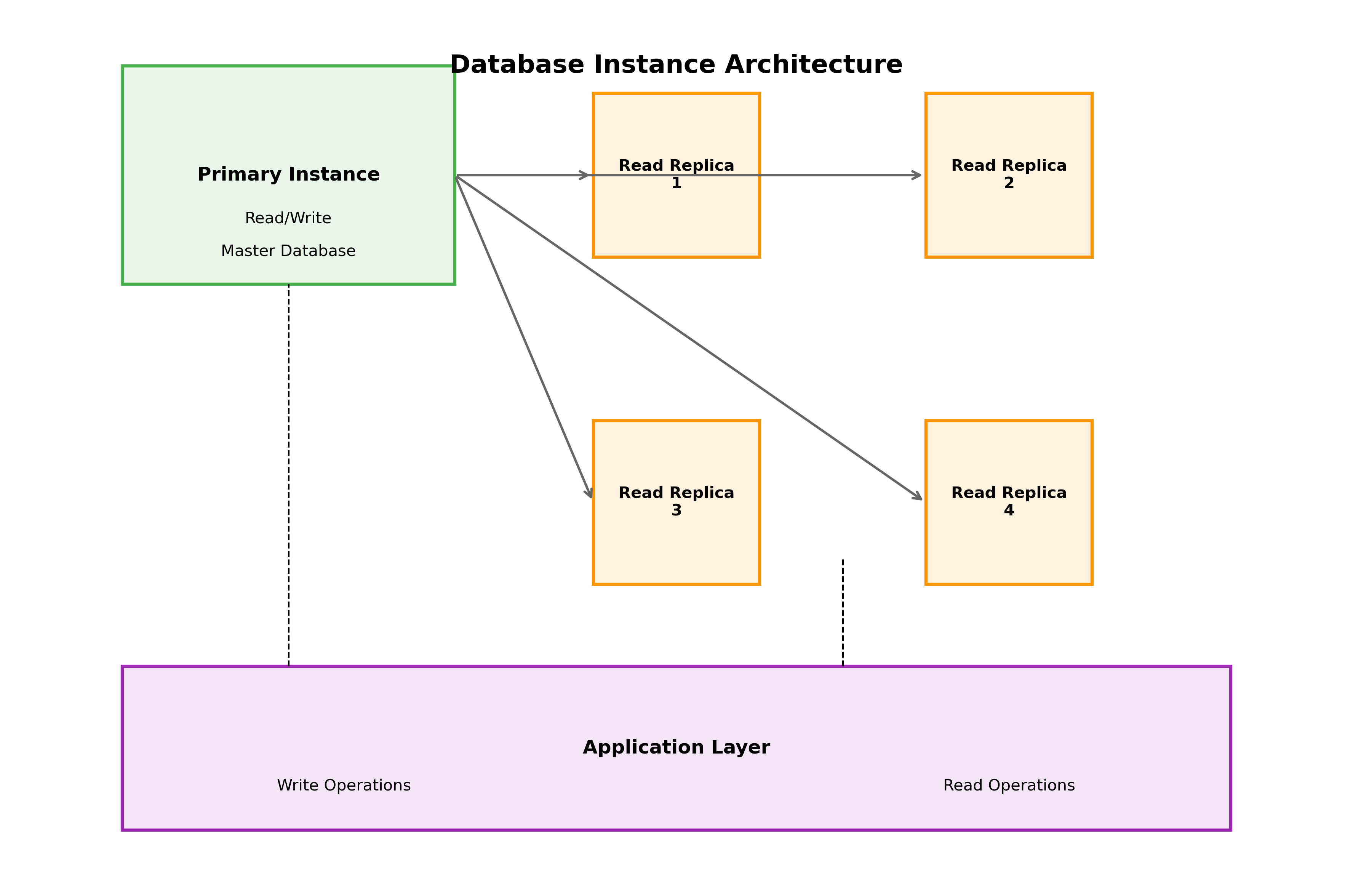

データベース管理システムにおけるインスタンスは、データベースエンジンの実行環境を指します。RDS(Relational Database Service)やその他のマネージドデータベースサービスでは、データベースインスタンスが論理的なデータベースサーバーの単位となります。

データベースインスタンスの設計では、高可用性、パフォーマンス、コストのバランスを考慮する必要があります。プライマリインスタンスとリードレプリカの構成により、読み取り処理を分散し、システム全体のパフォーマンスを向上させることができます。

マルチAZ配置により、データベースインスタンスの可用性を向上させることができます。プライマリインスタンスに障害が発生した場合、自動的にスタンバイインスタンスにフェイルオーバーし、サービスの継続性を確保します。データベース高可用性ソリューションの導入により、業務に重要なシステムの信頼性を向上させることができます。

データベースインスタンスのパフォーマンスチューニングには、適切なインスタンスクラスの選択、ストレージタイプの最適化、パラメータグループの調整が必要です。データベース最適化ツールを使用することで、クエリの実行計画を分析し、インデックスの最適化やクエリの改善を行うことができます。

バックアップとリストアの戦略も重要です。自動バックアップ機能により定期的にデータベースのスナップショットを取得し、ポイントインタイムリカバリにより特定の時点の状態に復元することができます。データベースバックアップソリューションの導入により、データの保護と災害復旧計画の実装が可能になります。

インスタンスのライフサイクル管理

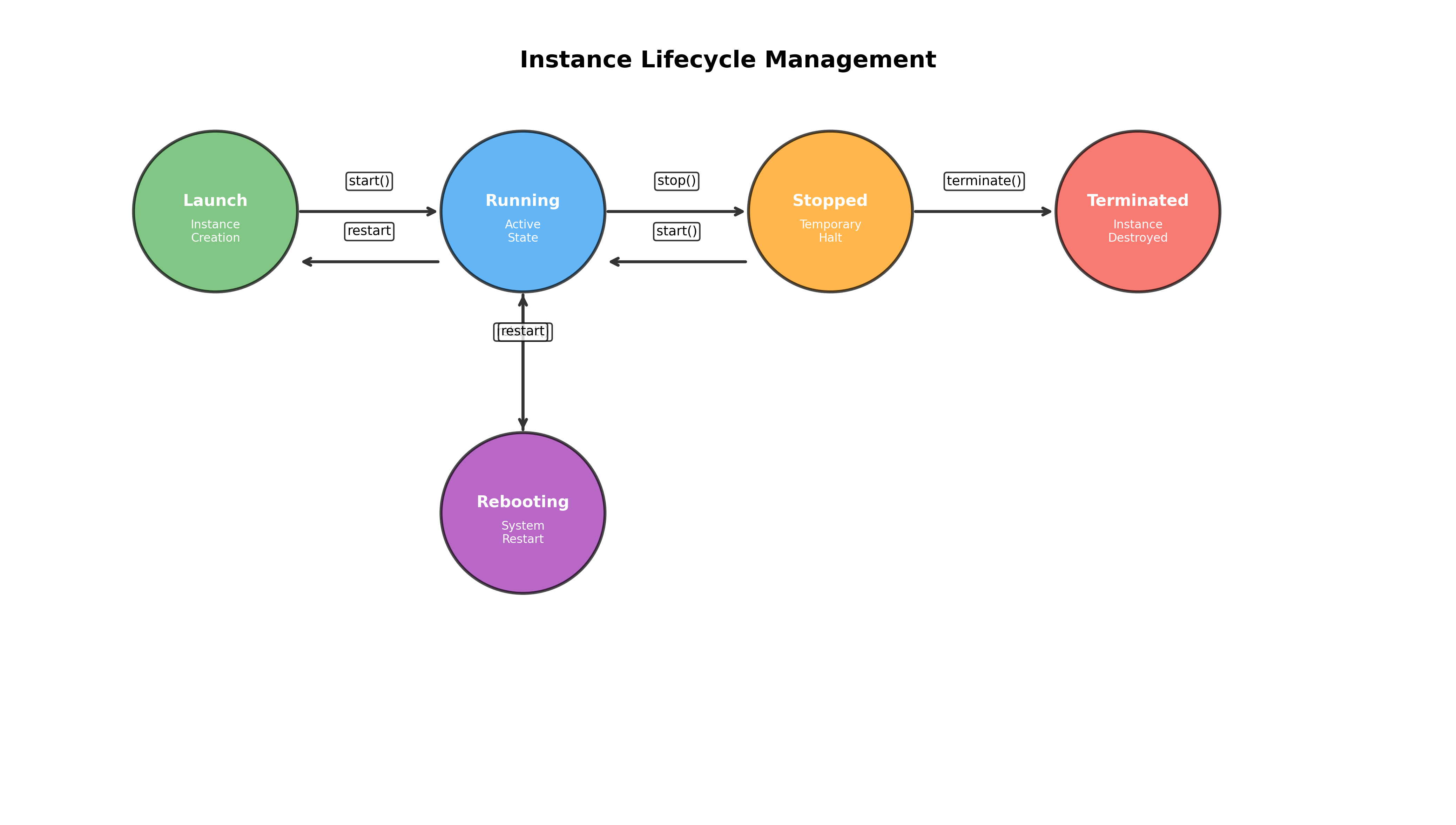

インスタンスは、作成から削除まで明確なライフサイクルを持ちます。このライフサイクルの理解と適切な管理は、システムの安定性とコスト効率を実現するために不可欠です。

インスタンスの起動(Launch)フェーズでは、AMI(Amazon Machine Image)の選択、インスタンスタイプの決定、セキュリティグループの設定、キーペアの指定などが行われます。適切なインスタンス管理ツールを使用することで、複数のインスタンスの起動プロセスを自動化し、設定の一貫性を保つことができます。

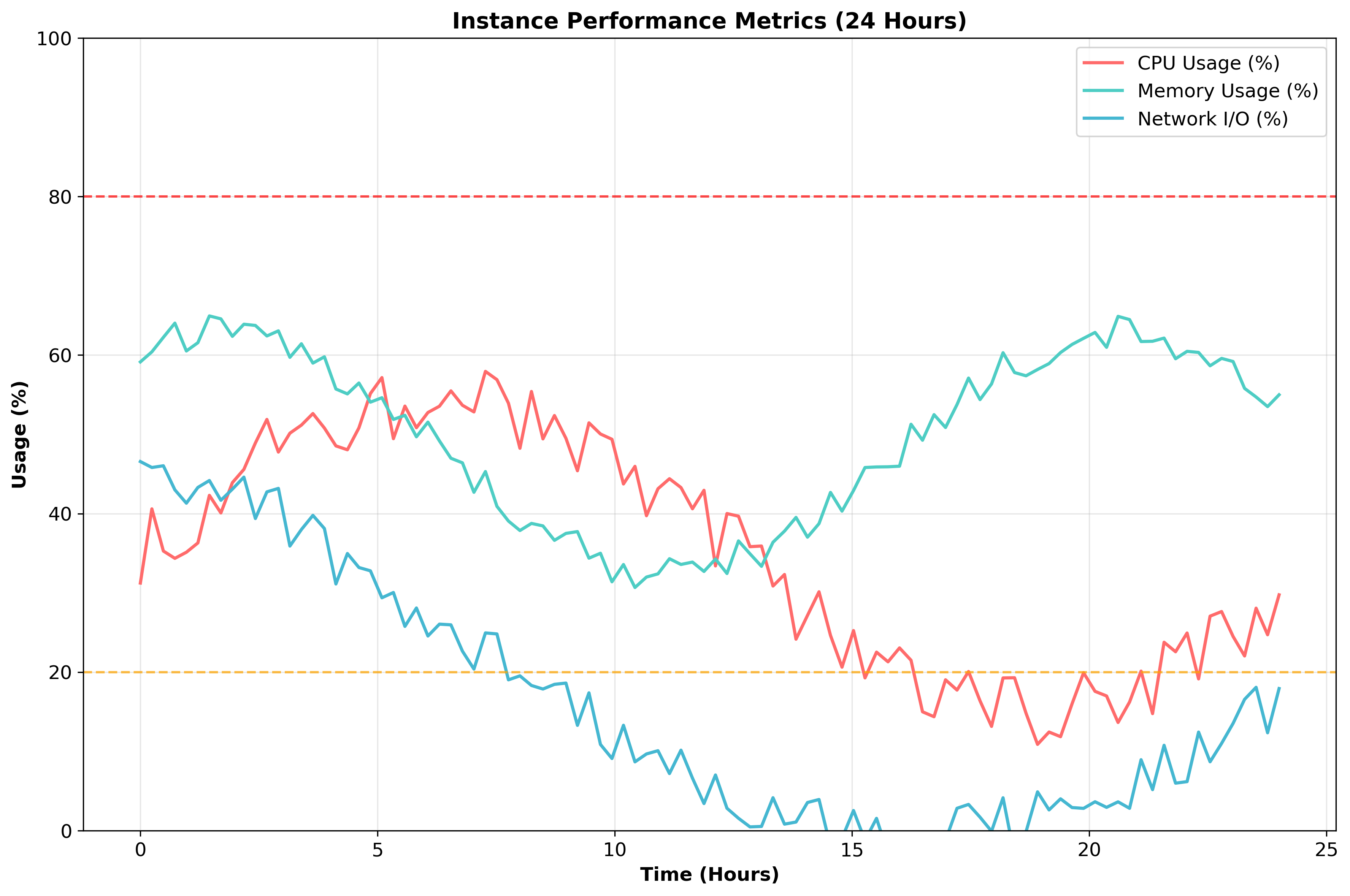

実行中(Running)の状態では、インスタンスはアプリケーションの処理を実行し、ユーザーからのリクエストに応答します。この状態でのパフォーマンス監視とリソース使用率の最適化が重要です。パフォーマンス監視ツールにより、リアルタイムでシステムの状態を把握し、必要に応じてスケーリングやチューニングを実施します。

停止(Stopped)状態では、インスタンスは一時的に停止し、コンピューティングリソースの課金が停止されます。ただし、EBSボリュームなどのストレージは保持され、ストレージに対する課金は継続されます。定期的なメンテナンスや開発環境の管理において、この状態を効果的に活用することでコストを削減できます。

再起動(Rebooting)は、システムの更新やトラブルシューティングの際に実行されます。グレースフルリブートにより、実行中のプロセスを適切に終了してからシステムを再起動し、データの整合性を保ちます。

終了(Terminated)状態では、インスタンスとそれに関連するリソースが完全に削除されます。この操作は不可逆的であり、重要なデータは事前にバックアップを取得しておく必要があります。自動バックアップシステムの導入により、データの保護を確実に行うことができます。

インスタンスのコスト最適化

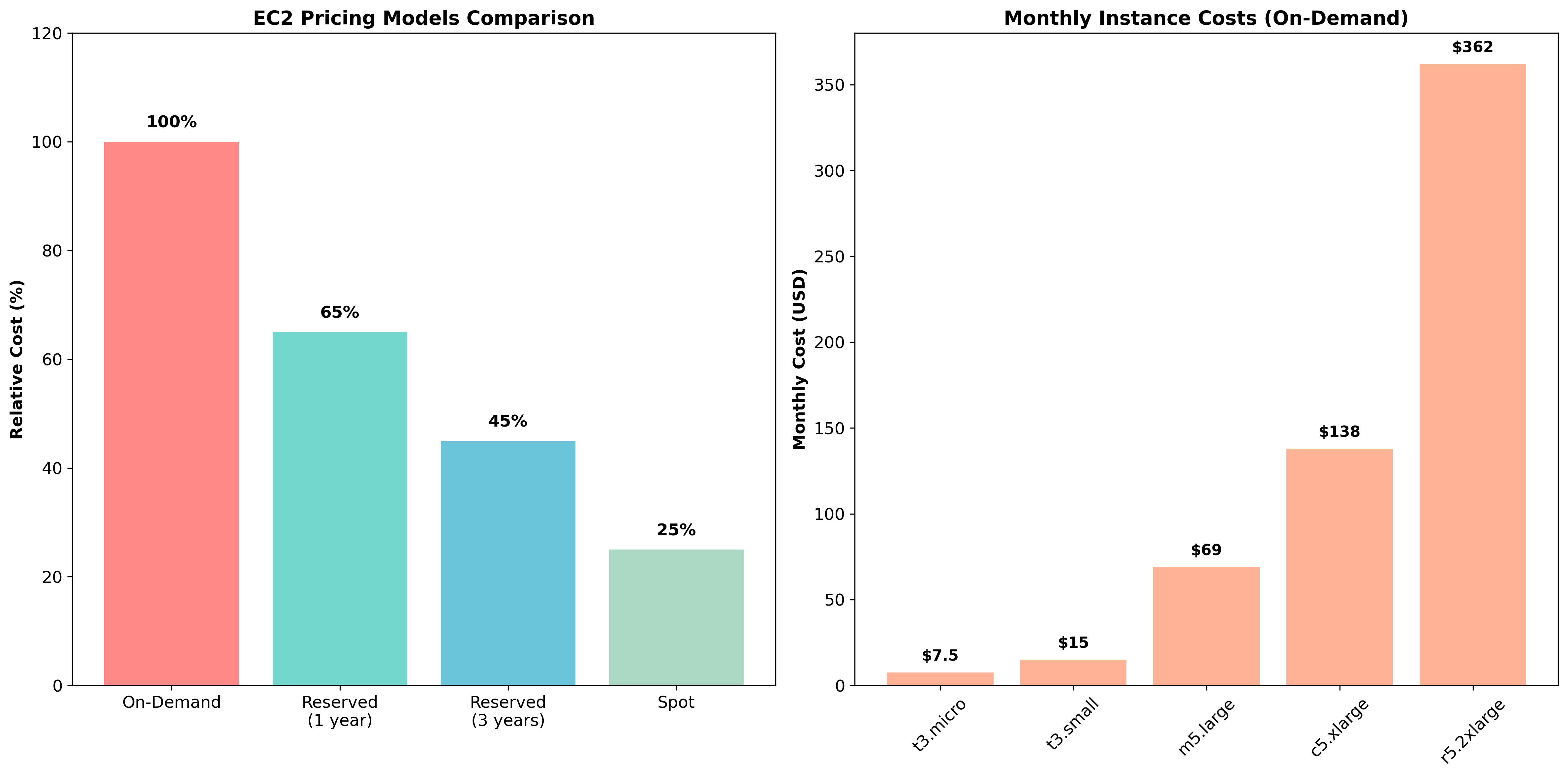

クラウドコンピューティングにおいて、インスタンスのコスト管理は重要な課題です。適切な料金モデルの選択と効率的なリソース使用により、大幅なコスト削減を実現することができます。

オンデマンドインスタンスは、使用した分だけ料金を支払う従量課金制の料金モデルです。初期投資が不要で、柔軟にインスタンスを起動・停止できる利点がありますが、長期間の使用では割高になります。開発環境やテスト環境、不定期なワークロードに適しています。

リザーブドインスタンスは、1年または3年の期間でインスタンスを予約することで、大幅な割引を受けることができる料金モデルです。安定したワークロードや本番環境での長期使用に適しており、最大で75%のコスト削減が可能です。コスト最適化ツールを使用することで、最適なリザーブドインスタンスの購入戦略を策定できます。

スポットインスタンスは、AWSの余剰キャパシティを市場価格で利用する料金モデルです。オンデマンド価格の最大90%の割引を受けることができますが、キャパシティが不足した場合にはインスタンスが中断される可能性があります。バッチ処理やフォルトトレラントなアプリケーションに適しています。

コスト最適化の戦略には、適切なインスタンスサイジング、自動スケーリングの活用、不要なリソースの定期的な見直しが含まれます。リソース監視ダッシュボードを使用することで、使用率の低いインスタンスを特定し、サイズの最適化や統合を行うことができます。

タグ付けによるコスト配分も重要な管理手法です。プロジェクト、部門、環境ごとにタグを設定することで、コストの内訳を詳細に把握し、責任の所在を明確にすることができます。コスト配分管理ツールにより、組織全体でのコスト透明性を向上させることができます。

パフォーマンス監視と最適化

インスタンスのパフォーマンス監視は、システムの安定稼働と最適化のために不可欠です。様々なメトリクスを継続的に監視し、パフォーマンスのボトルネックを特定して対策を講じる必要があります。

CPU使用率の監視では、プロセッサの負荷状況を把握し、処理能力の限界を判断します。持続的に高いCPU使用率が観測される場合は、インスタンスのスケールアップやスケールアウトを検討する必要があります。CPU監視ツールにより、リアルタイムでCPUの状態を把握し、アラートを設定することができます。

メモリ使用率の監視では、RAMの使用状況とスワップの発生を監視します。メモリ不足はシステムパフォーマンスの著しい低下を引き起こすため、適切なメモリ容量の確保が重要です。メモリ最適化ツールを使用することで、メモリリークの検出やメモリ使用パターンの分析を行うことができます。

ネットワークI/Oの監視では、ネットワークの帯域幅使用率、パケット損失、レイテンシーを測定します。ネットワークのボトルネックは、アプリケーションの応答性に直接影響するため、継続的な監視が必要です。ネットワーク監視ソリューションにより、ネットワークパフォーマンスの詳細な分析と最適化が可能になります。

ディスクI/Oの監視では、ストレージの読み書き速度とIOPS(Input/Output Operations Per Second)を測定します。データベースやファイルシステムの性能に直接関わるため、適切なストレージタイプの選択と最適化が重要です。ストレージ最適化ツールを活用することで、ストレージ性能の向上とコスト削減を両立できます。

アプリケーションレベルの監視では、レスポンス時間、スループット、エラー率などのビジネス指標を監視します。APM(Application Performance Monitoring)ツールにより、アプリケーションのパフォーマンスを可視化し、ユーザーエクスペリエンスの向上を図ることができます。

セキュリティとコンプライアンス

インスタンスのセキュリティ管理は、現代のIT環境において最も重要な課題の一つです。多層防御の概念に基づき、ネットワーク、OS、アプリケーションの各レベルでセキュリティ対策を実装する必要があります。

ネットワークレベルでは、セキュリティグループとNACL(Network Access Control List)により、トラフィックの制御を行います。最小権限の原則に基づき、必要最小限のポートとプロトコルのみを許可し、不要な通信を遮断します。ネットワークセキュリティツールにより、ネットワーク設定の監査と最適化を自動化できます。

OSレベルでは、定期的なセキュリティパッチの適用、不要なサービスの無効化、ファイアウォールの設定が重要です。システム管理ツールを使用することで、複数のインスタンスのセキュリティ設定を一元管理し、コンプライアンス要件を満たすことができます。

データ暗号化は、機密情報の保護に不可欠です。保存時の暗号化(Encryption at Rest)と転送時の暗号化(Encryption in Transit)の両方を実装し、データの機密性を確保します。暗号化管理ソリューションにより、暗号化キーの管理と暗号化ポリシーの実装を効率化できます。

IDおよびアクセス管理(IAM)では、ユーザーとロールに対して適切な権限を付与し、最小権限の原則を実装します。多要素認証(MFA)の導入により、アカウントの不正使用を防止します。ID管理システムを活用することで、複雑な権限管理を簡素化し、セキュリティポリシーの一貫した適用が可能になります。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、インスタンスに関する問題は様々な形で出題されます。オブジェクト指向プログラミング、システム設計、データベース設計の分野で頻出の概念です。

午前問題では、クラスとインスタンスの関係、継承とポリモーフィズム、ガベージコレクション、仮想化技術などが問われます。特に、オブジェクト指向の基本概念とクラウドコンピューティングの仮想化技術の理解が重要です。

午後問題では、システム設計における適切なインスタンス設計、クラウドアーキテクチャの設計、データベース設計におけるインスタンス構成などが出題されます。実践的なシナリオでの問題解決能力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験対策書による理論的な学習と、実習環境構築ツールを使用した実践的な経験の両方が重要です。

今後の技術動向と展望

インスタンス技術は、コンテナ化技術の普及、サーバーレスアーキテクチャの発展、エッジコンピューティングの進歩により、新たな局面を迎えています。

コンテナ技術では、従来の仮想マシンベースのインスタンスよりも軽量で高速な起動が可能なコンテナインスタンスが注目されています。DockerやKubernetesなどのコンテナ管理ツールにより、マイクロサービスアーキテクチャの実装が容易になります。

サーバーレスコンピューティングでは、従来のインスタンス管理の概念が抽象化され、開発者はインフラストラクチャの管理から解放されます。AWS LambdaやAzure Functionsなどのサーバーレスプラットフォームにより、イベント駆動型のアプリケーション開発が可能になります。

エッジコンピューティングでは、インスタンスの概念が地理的に分散された環境に拡張されます。IoTデバイスや5Gネットワークの普及により、エッジコンピューティングソリューションの需要が高まっています。

人工知能と機械学習の分野では、GPU特化型インスタンスや専用のAIチップを搭載したインスタンスが開発されています。AI開発環境や機械学習プラットフォームにより、高性能なAIアプリケーションの開発が加速されています。

まとめ

インスタンスという概念は、現代の情報技術において多面的で重要な意味を持ちます。オブジェクト指向プログラミングの基礎から、クラウドコンピューティングの実践的活用まで、幅広い分野での理解が求められます。

技術の進歩とともに、インスタンスの概念も進化し続けています。コンテナ化、サーバーレス、エッジコンピューティングなどの新技術により、従来のインスタンス管理の概念が拡張され、新たな可能性が生まれています。

応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、理論的な理解と実践的な経験の両方が必要です。継続的な学習と実践により、変化する技術トレンドに対応できる知識とスキルを身につけることが重要です。

インスタンスの適切な理解と活用により、効率的なシステム開発、コスト最適化、セキュリティ強化を実現し、競争力のあるITソリューションを構築することができます。今後も技術の発展を注視し、最新のトレンドとベストプラクティスを継続的に学習していくことが求められます。