現代の産業システムや情報システムにおいて、インターロック(Interlock)は安全性と効率性を両立するための重要な制御技術として広く採用されています。この技術は、システムの誤動作や危険な状態を防ぎ、人命と設備を保護する最後の砦として機能します。応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、システム設計や安全管理の基礎知識として習得が必要です。

インターロックとは、特定の条件が満たされない限り、システムや機器の動作を禁止する安全制御機構です。この概念は機械工学の分野で発達し、現在では情報システム、プロセス制御、交通システムなど様々な分野で応用されています。インターロックの本質は、複数の安全条件がすべて満たされた場合のみ動作を許可し、一つでも条件が満たされない場合は即座に安全状態に移行することです。

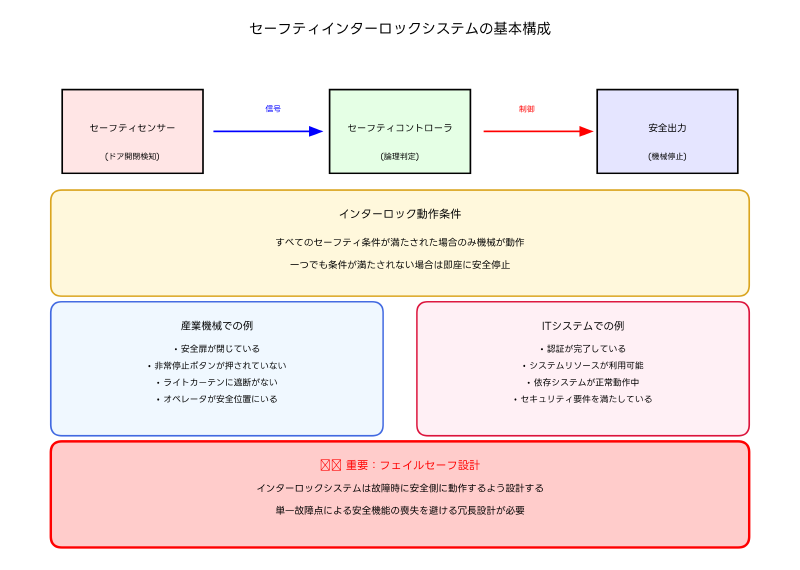

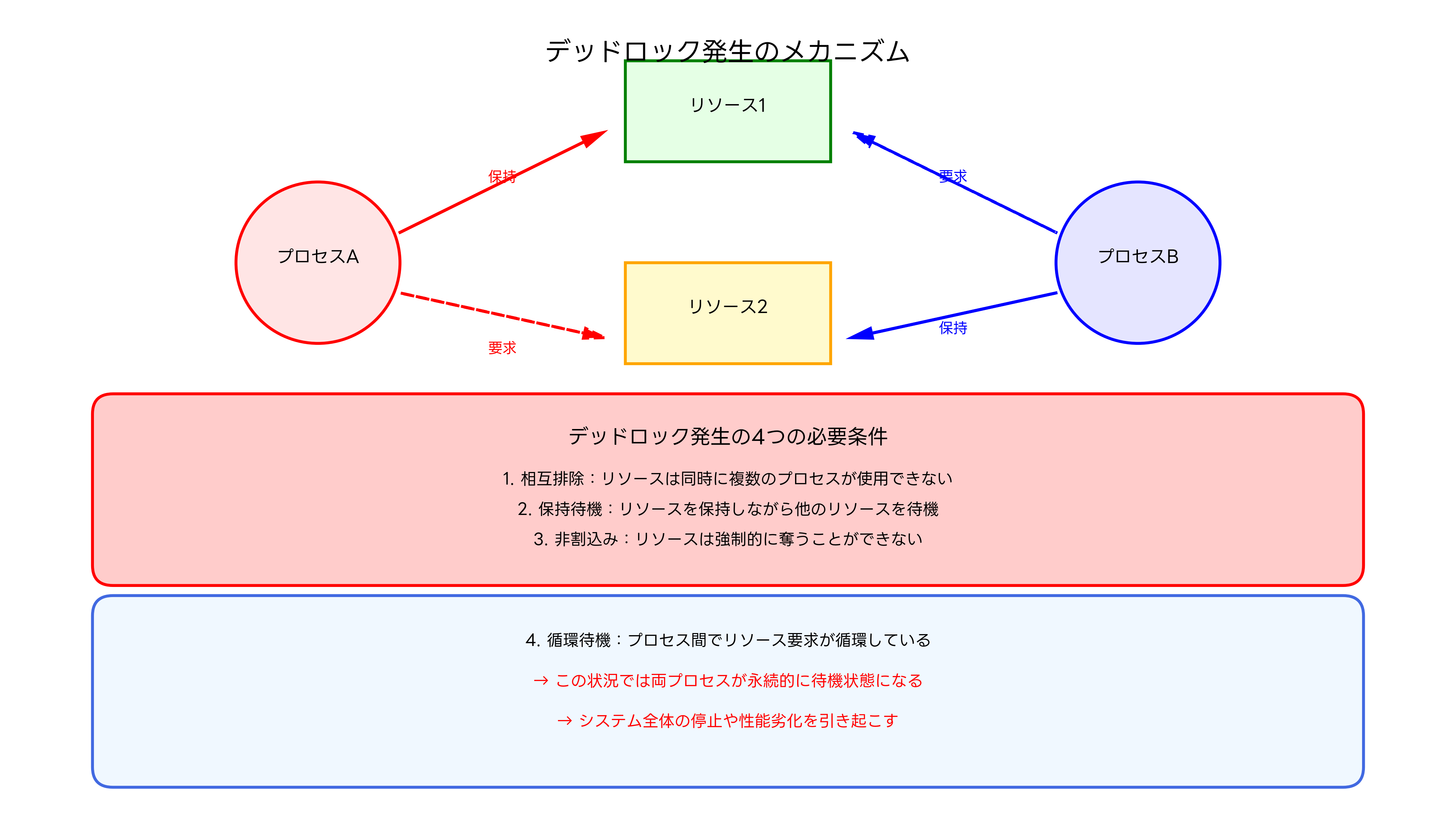

セーフティインターロックの基本概念と動作原理

セーフティインターロックは、産業安全の基本原則である「フェイルセーフ」設計に基づいて構築されます。この設計では、システムの故障や異常が発生した場合に、自動的に安全な状態に移行することが保証されます。例えば、製造業の加工機械では、安全扉が開いている間は機械の動作を完全に停止し、オペレータの安全を確保します。

セーフティインターロックシステムは、センサー部、制御部、アクチュエータ部の三つの主要コンポーネントで構成されます。センサー部では、ドアの開閉状態、非常停止ボタンの状態、ライトカーテンの遮断状態などを監視します。これらのセンサーには、高信頼性安全センサーが使用され、正確な状態検知が求められます。

制御部では、各センサーからの信号を論理的に処理し、安全条件の充足状況を判定します。この処理には、プログラマブル安全コントローラや安全リレーモジュールが使用されます。これらの制御機器は、国際安全規格に準拠した設計となっており、高い信頼性を提供します。

アクチュエータ部では、制御部からの指令に基づいて、機械の動作制御や安全装置の作動を行います。この部分には、安全接触器や電磁弁などの安全出力機器が使用されます。これらの機器は、確実な動作と高い耐久性が要求されます。

インターロックシステムの設計において重要なのは、冗長性の確保です。単一の故障によってシステム全体の安全機能が失われることを防ぐため、重要な安全機能には二重化や三重化が適用されます。冗長化安全システムの導入により、一つのコンポーネントが故障しても安全機能を維持できます。

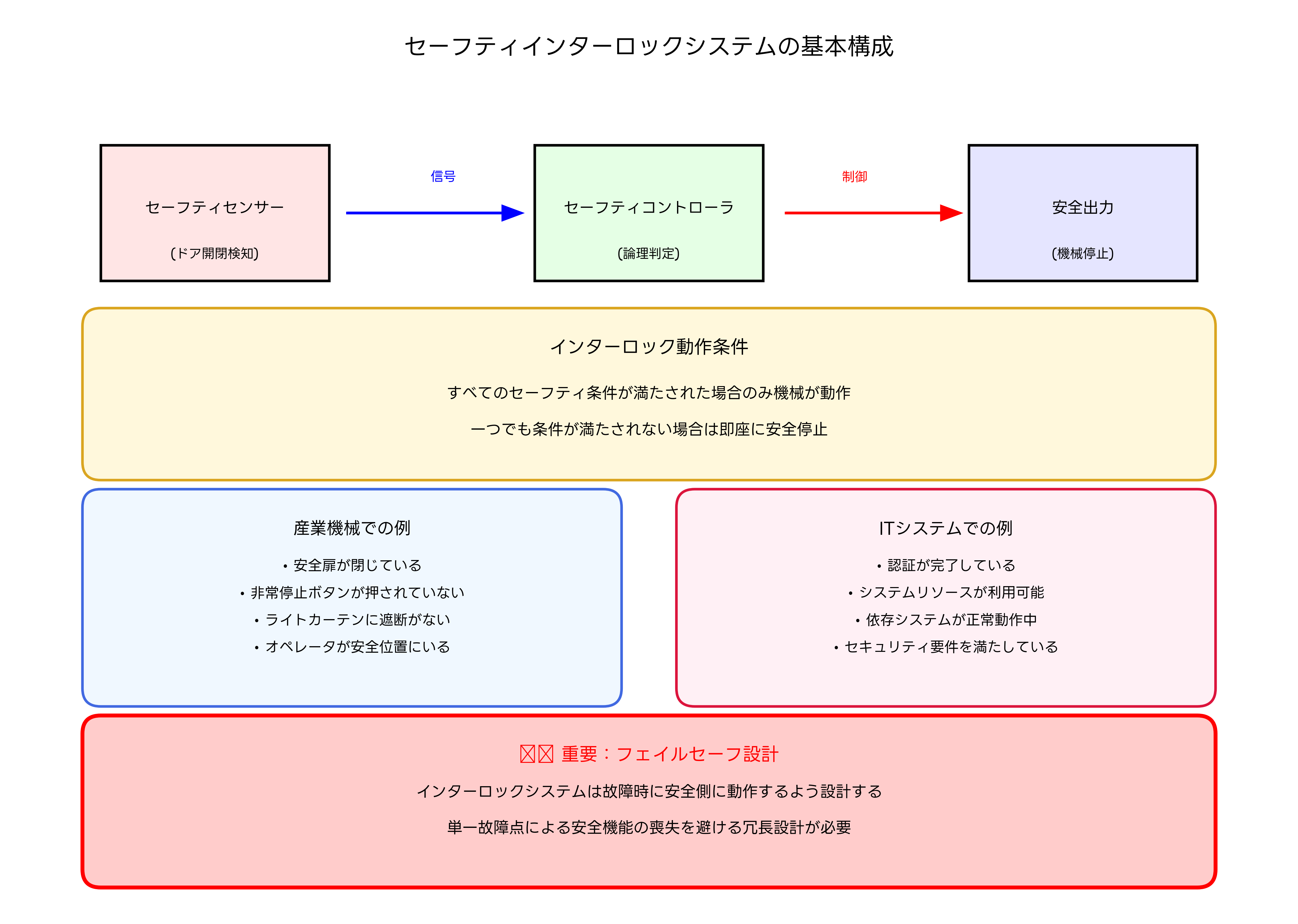

ソフトウェアインターロックの種類と特徴

情報システムの分野では、ソフトウェアインターロックが重要な役割を果たしています。これは、複数のプロセスやスレッドが共有リソースに同時にアクセスすることを制御し、データの整合性を保つための仕組みです。ソフトウェアインターロックには複数の実装方式があり、それぞれ異なる特徴と適用場面があります。

ミューテックス(Mutex)は最も基本的なソフトウェアインターロック機構です。一度に一つのプロセスまたはスレッドのみがクリティカルセクションにアクセスできるよう制御します。ミューテックスの実装には、並行プログラミング開発ツールやマルチスレッドデバッグツールが有効です。

セマフォ(Semaphore)は、指定された数のプロセスまでがリソースにアクセスできるよう制御する機構です。例えば、データベース接続プールの管理や、同時実行可能なタスク数の制限に使用されます。セマフォの適切な設計と実装には、システム性能監視ツールによる継続的な監視が重要です。

スピンロック(Spinlock)は、短時間の排他制御に適した軽量な機構です。待機中のプロセスは継続的にロック状態をチェックするため、CPU使用率は高くなりますが、コンテキストスイッチのオーバーヘッドを避けることができます。高性能が要求されるシステムでは、高速プロセッサと組み合わせて効果的に活用されます。

リードライトロック(Read-Write Lock)は、読み込み操作と書き込み操作を区別して制御する機構です。複数の読み込み操作は同時実行を許可し、書き込み操作は排他的に実行されます。この機構は、データベースシステムや分散ストレージシステムで広く使用されています。

デッドロック検出機構は、システム内でデッドロックが発生した場合に、それを検出して解決する仕組みです。この機構の実装には、システム監視ソフトウェアやパフォーマンス分析ツールが活用されます。

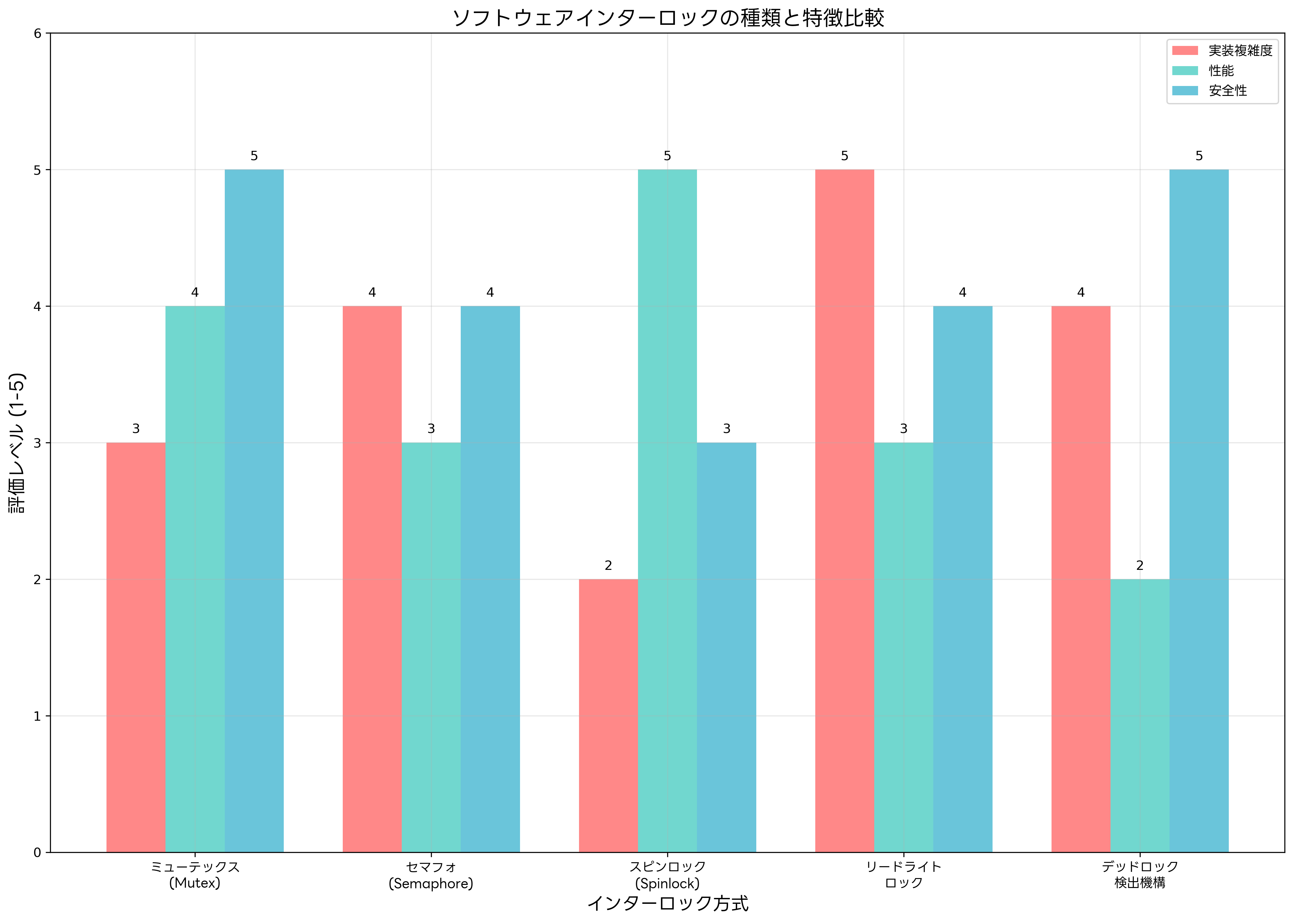

デッドロック発生メカニズムと対策

デッドロックは、複数のプロセスが相互に相手のリソースを待機することで発生する深刻な問題です。この現象は、システムの完全な停止を引き起こし、業務に重大な影響を与える可能性があります。デッドロックの理解と対策は、安定したシステム運用のために必要不可欠です。

デッドロックが発生するためには、四つの必要条件がすべて満たされる必要があります。第一の条件は相互排除で、リソースが同時に複数のプロセスによって使用できない状態です。第二の条件は保持待機で、プロセスが少なくとも一つのリソースを保持しながら、他のリソースを待機している状態です。第三の条件は非割込みで、リソースがプロセスから強制的に奪うことができない状態です。第四の条件は循環待機で、プロセス間でリソース要求が循環している状態です。

デッドロック対策には、予防、回避、検出・回復の三つのアプローチがあります。予防アプローチでは、デッドロックの必要条件の一つを排除することで、デッドロックの発生を根本的に防ぎます。例えば、リソースの順序付けによる循環待機の防止や、タイムアウト機構による非割込み条件の回避があります。

回避アプローチでは、システムの動的な状態を監視し、デッドロックが発生する可能性がある場合には、リソース割り当てを延期します。有名なアルゴリズムとしては、銀行家のアルゴリズム(Banker’s Algorithm)があります。このアルゴリズムの実装には、リソース管理ソフトウェアが有効です。

検出・回復アプローチでは、デッドロックの発生を許可し、定期的にデッドロックを検出して回復処理を実行します。回復方法には、プロセスの強制終了、リソースの強制解放、チェックポイントからの巻き戻しなどがあります。これらの処理を効率的に実行するため、システム復旧ツールの導入が推奨されます。

現代のシステムでは、複数の対策を組み合わせたハイブリッドアプローチが一般的です。例えば、重要なシステムではデッドロック予防を基本とし、性能が重要な部分では回避や検出・回復を併用します。統合システム管理プラットフォームを使用することで、これらの対策を効率的に管理できます。

インターロック適用分野と実装事例

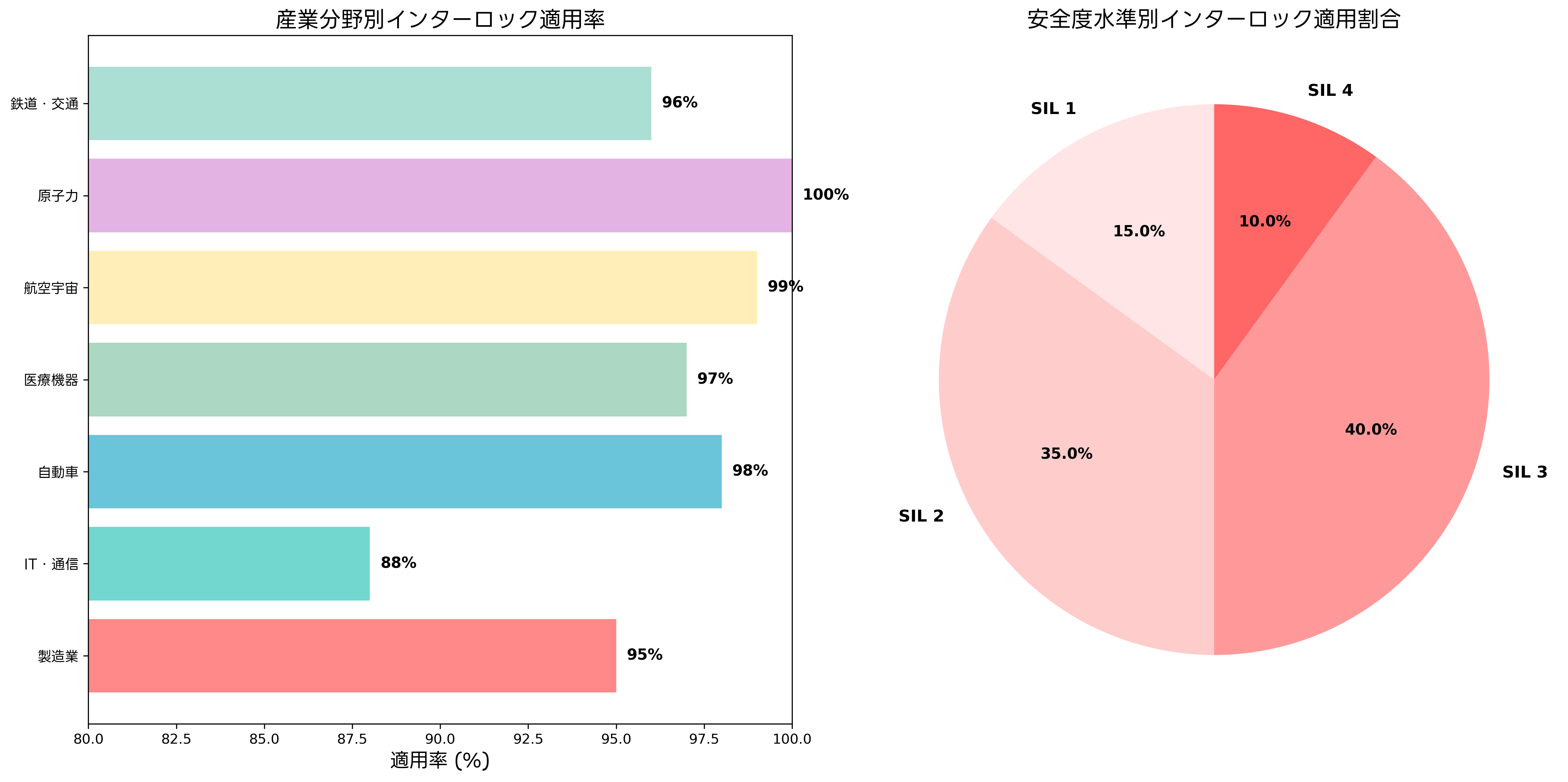

インターロック技術は、安全性が重要視される様々な産業分野で広く採用されています。各分野の特性に応じて、異なる種類のインターロックシステムが開発・運用されており、それぞれ独自の要求事項と課題を抱えています。

製造業では、プレス機械、ロボット、コンベアシステムなどでインターロックが必須となっています。特に、人間とロボットが協働する環境では、協働ロボット安全システムによる高度なインターロック制御が実装されています。これらのシステムでは、力覚センサーや画像認識技術を活用して、人間の動作を予測し、適切な安全制御を実現しています。

自動車産業では、車両の安全システムにインターロック技術が組み込まれています。例えば、エンジン始動時のブレーキペダル踏み込み確認、パーキングブレーキ解除時のシートベルト装着確認などです。最新の車両では、車載安全システムにより、より複雑なインターロック制御が実現されています。

医療機器分野では、患者の安全を確保するため、極めて高い信頼性を持つインターロックシステムが要求されます。放射線治療装置では、患者の位置確認、ドアの施錠確認、線量設定の二重チェックなど、複数の安全条件をすべてクリアした場合のみ治療が開始されます。医療機器安全管理システムは、これらの複雑な安全要求を満たすために開発されています。

航空宇宙産業では、最高レベルの安全性が要求されるため、多重冗長化された高度なインターロックシステムが採用されています。航空機のエンジン制御、着陸装置の制御、客室圧力制御など、すべてのクリティカルシステムにインターロックが組み込まれています。航空機安全システムでは、故障許容設計と自己診断機能により、極めて高い安全性を実現しています。

原子力産業では、放射線安全と核セキュリティの観点から、最も厳格なインターロックシステムが運用されています。原子炉の制御棒挿入、冷却水の循環、放射線遮蔽の確認など、すべての操作に多重のインターロックが設けられています。原子力安全システムは、国際的な安全基準に準拠した最高水準の技術が投入されています。

鉄道・交通システムでは、列車の安全運行を確保するため、信号システム、踏切制御、車両制御などにインターロックが適用されています。現代の鉄道システムでは、鉄道信号システムにより、コンピュータ制御による高度なインターロック機能が実現されています。

IT・通信分野では、システムの可用性とセキュリティを確保するため、ソフトウェアベースのインターロックが広く使用されています。データセンターの電源管理、ネットワーク機器の冗長化、クラウドサービスの負荷分散などで、ITインフラ管理システムによる自動化されたインターロック制御が実装されています。

インターロック設計のベストプラクティス

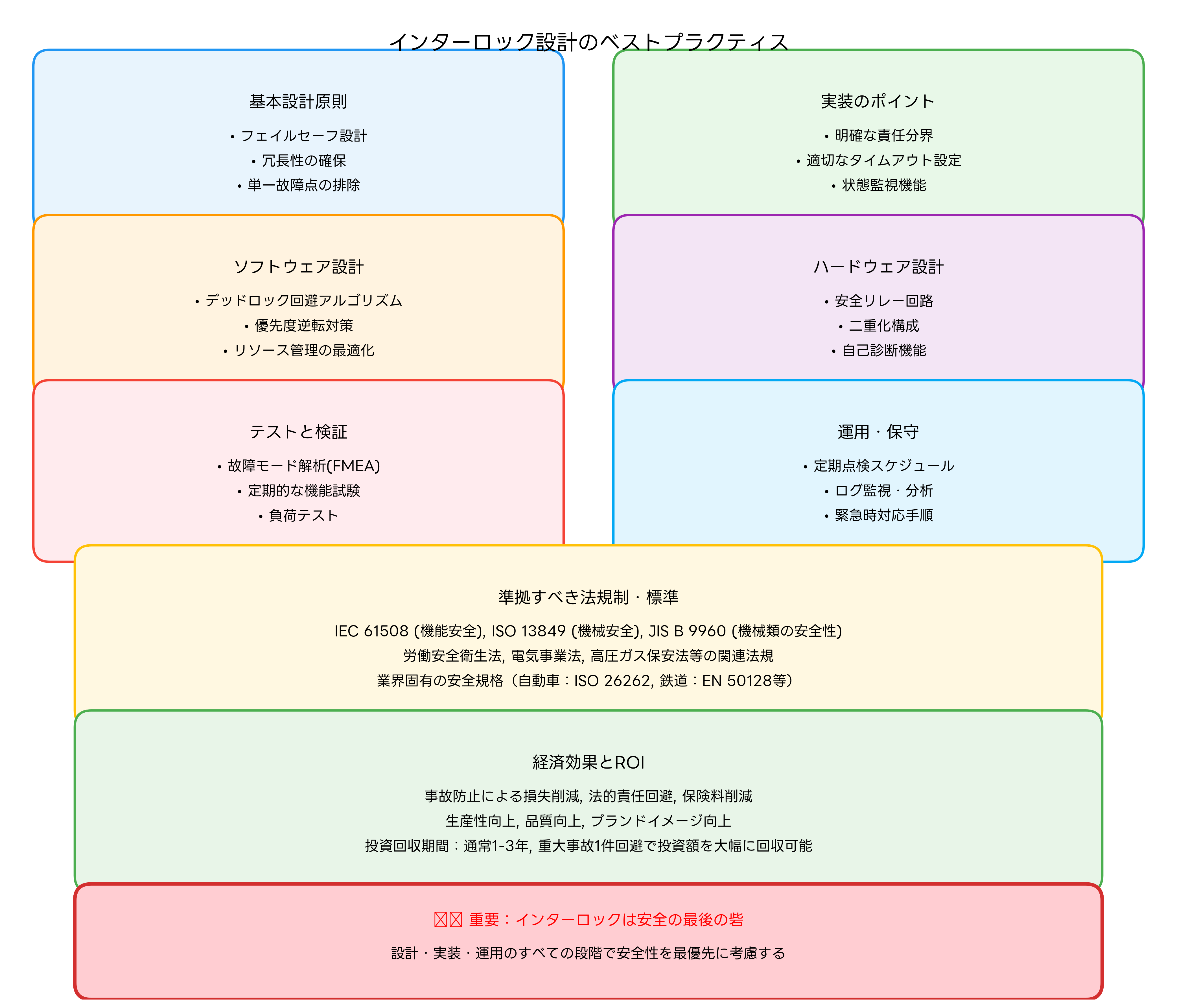

効果的なインターロックシステムを設計・実装するには、安全工学の原則に基づいた体系的なアプローチが必要です。設計段階から運用・保守まで、すべてのライフサイクルを通じて安全性を最優先に考慮する必要があります。

設計の基本原則として、フェイルセーフ設計が最も重要です。これは、システムの故障や異常が発生した場合に、自動的に安全な状態に移行することを保証する設計思想です。例えば、電源が失われた場合には機械が自動停止し、通信が途絶した場合にはシステムが安全モードに移行するよう設計します。この実現には、フェイルセーフ設計ツールの活用が有効です。

冗長性の確保も重要な設計原則です。単一故障点による安全機能の喪失を防ぐため、重要な安全機能には二重化または三重化を適用します。センサーの冗長化、制御装置の冗長化、通信経路の冗長化など、システム全体にわたる冗長設計が必要です。冗長システム設計ソフトウェアを使用することで、効率的な冗長設計が可能になります。

ソフトウェア設計では、デッドロック回避アルゴリズムの実装が重要です。リソースの割り当て順序の統一、タイムアウト機構の導入、優先度逆転対策の実装など、様々な技術的対策を組み合わせます。ソフトウェア設計支援ツールを活用することで、複雑なソフトウェアインターロックの設計を効率化できます。

ハードウェア設計では、安全リレー回路の適切な設計が基本となります。強制ガイド接点リレーの使用、回路の二重化、自己診断機能の実装などにより、高い信頼性を実現します。また、安全回路設計ツールを使用することで、安全規格に準拠した回路設計が可能になります。

テストと検証の段階では、故障モード解析(FMEA)やハザード解析(HAZOP)などの系統的な安全解析手法を適用します。これらの分析により、潜在的な危険要因を特定し、適切な対策を講じることができます。安全解析ソフトウェアの使用により、効率的で包括的な安全解析が実現できます。

定期的な機能試験は、インターロックシステムの継続的な安全性確保のために必要不可欠です。プルーフテスト(Proof Test)と呼ばれる定期的な機能確認試験により、隠れた故障を検出し、システムの安全機能を維持します。自動テストシステムの導入により、効率的で確実な機能試験が可能になります。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験においては、インターロックに関する問題が午前問題、午後問題の両方で出題されています。特に、システム開発と運用管理の分野で重要なトピックとして扱われており、理論的理解と実践的応用能力の両方が求められます。

午前問題では、インターロックの基本概念、デッドロックの発生条件と対策、セマフォやミューテックスの動作原理、安全度水準(SIL)の分類などが頻出テーマです。これらの問題に対応するため、応用情報技術者試験対策書での基礎知識の習得と、過去問題集による反復学習が効果的です。

午後問題では、より実践的な場面でのインターロック設計や運用が問われます。例えば、企業のシステム開発プロジェクトにおける排他制御の設計、製造業での安全システムの要求分析、障害対応におけるデッドロック解決手順などが出題されます。これらの問題に対応するため、システム設計実践書や安全工学関連書籍による実務知識の習得が重要です。

特に重要なのは、安全規格に関する知識です。IEC 61508(機能安全)、ISO 13849(機械安全)、JIS B 9960(機械類の安全性)などの国際規格の基本的な内容を理解し、安全度水準(SIL)やパフォーマンスレベル(PL)の概念を把握する必要があります。安全規格解説書を活用して、体系的に学習することが推奨されます。

新技術との融合と将来展望

インターロック技術は、AI、IoT、クラウドコンピューティングなどの新技術との融合により、さらなる進化を遂げています。これらの技術を活用することで、従来では実現できなかった高度で効率的なインターロックシステムが可能になっています。

AI技術の活用により、予測的インターロックシステムが実現されつつあります。機械学習アルゴリズムを用いて、過去の運転データから異常の前兆を検出し、事故が発生する前に予防的な制御を実行します。AI安全システムの導入により、従来の反応的な安全制御から予測的な安全制御への転換が進んでいます。

IoT技術により、分散したセンサーネットワークを構築し、広範囲にわたる安全監視が可能になりました。各センサーから収集される大量のデータをリアルタイムで分析し、システム全体の安全状態を総合的に判断します。IoT安全監視システムにより、従来では困難だった大規模システムの統合的な安全管理が実現されています。

クラウドコンピューティングの活用により、複数のサイトや工場にまたがる統合的なインターロック管理が可能になりました。中央集権的な安全管理センターから、複数の現場システムを一元的に監視・制御することで、一貫した安全基準の適用と効率的な運用が実現されます。クラウド安全管理プラットフォームの導入により、グローバル企業での統一的な安全管理が可能になっています。

デジタルツイン技術により、実際のシステムの仮想モデルを構築し、様々な故障シナリオをシミュレーションすることで、より効果的なインターロック設計が可能になりました。実システムでは試すことができない極限状況での動作を仮想環境で検証し、安全性の向上を図ることができます。デジタルツイン開発プラットフォームを活用することで、高度なシミュレーションベースの安全設計が実現されています。

エッジコンピューティング技術により、現場レベルでの高速な判断と制御が可能になりました。クラウドとの通信に依存せず、現場の処理装置で瞬時に安全判断を行うことで、より確実で迅速な安全制御が実現されます。エッジコンピューティング安全システムにより、ネットワーク障害時でも継続的な安全機能の提供が可能になっています。

まとめ

インターロック技術は、現代社会の安全と効率を支える基盤技術として、ますますその重要性を増しています。製造業からIT分野まで、幅広い領域でこの技術が活用され、人命と財産を守る最後の砦として機能しています。応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、システム設計者には理論と実践の両面での深い理解が求められます。

技術の進歩とともに、インターロックシステムはより高度で効率的なものへと進化し続けています。AI、IoT、クラウドコンピューティングなどの新技術との融合により、従来では実現できなかった予測的安全制御や大規模統合管理が可能になりました。しかし、技術が高度化するほど、基本的な安全原則の理解と適切な設計・運用がより重要になります。

将来に向けて、インターロック技術はさらなる発展を遂げることが予想されます。自律システムの普及、サイバーフィジカルシステムの発達、量子コンピューティングの実用化など、新たな技術領域でのインターロック応用が期待されています。これらの技術革新に対応するため、継続的な学習と実践経験の積み重ねが重要です。

安全は決して妥協できない要求事項であり、インターロック技術はその実現のための重要な手段です。技術者として、常に安全を最優先に考え、適切なインターロック設計と運用を実践することで、より安全で効率的な社会の実現に貢献していくことが求められています。