情報化社会の発展とともに、企業や組織にとって情報セキュリティの重要性は飛躍的に高まっています。この中で、ISO/IEC 27001は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の確立、実装、運用、維持、改善のための要求事項を定めた国際標準として、世界中で広く採用されています。応用情報技術者試験においても重要な出題分野であり、IT専門家として必須の知識となっています。

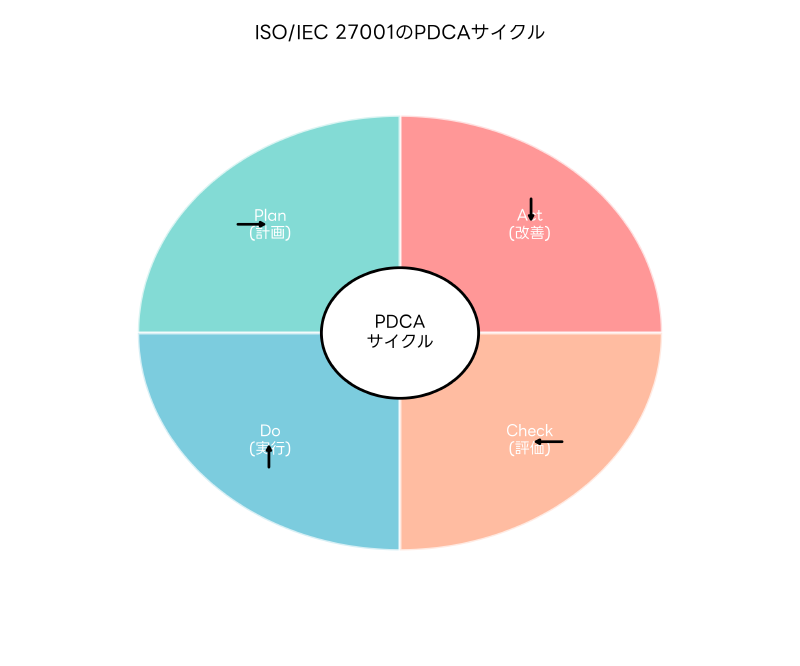

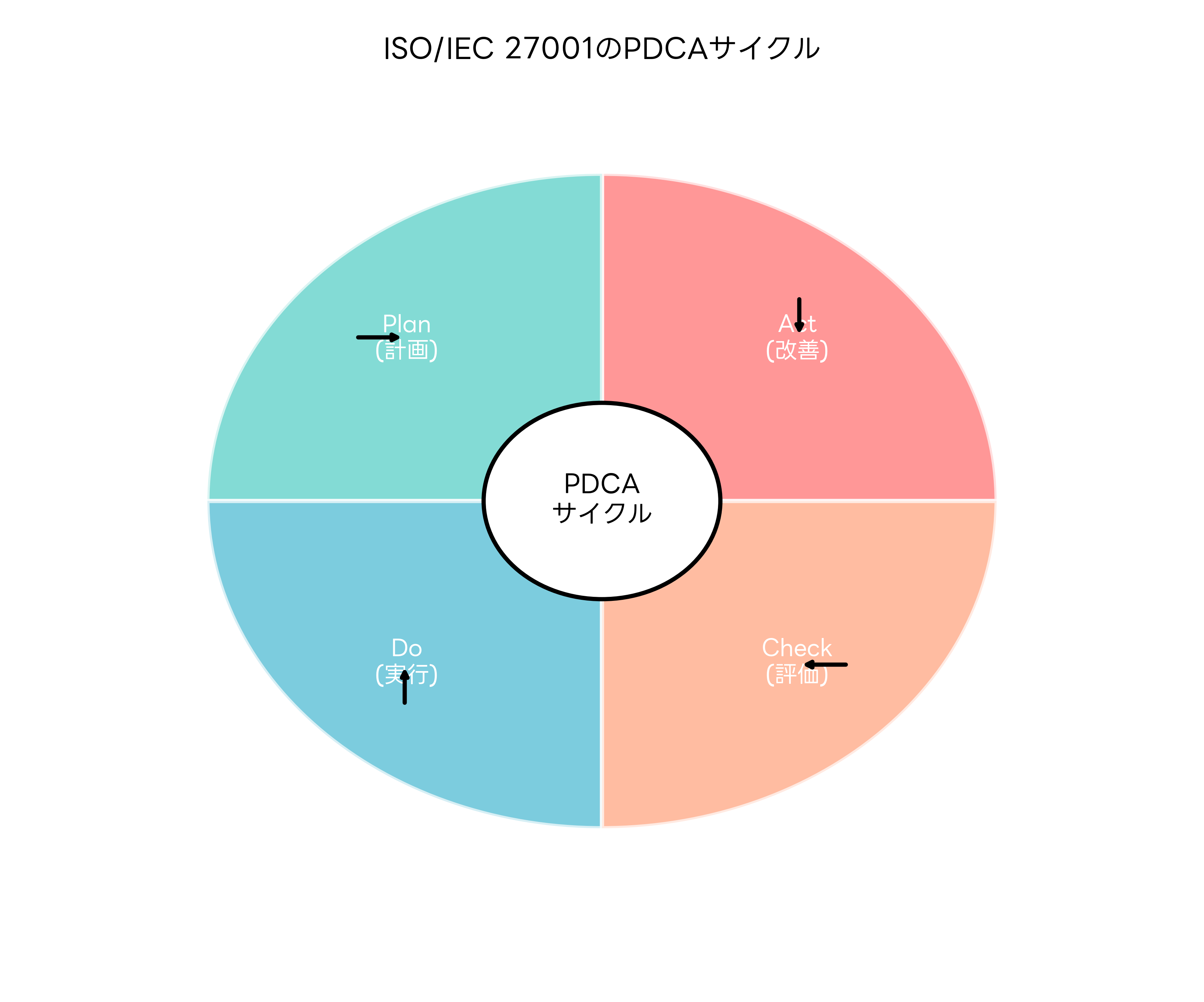

ISO/IEC 27001は、組織が情報セキュリティリスクを継続的に管理するためのフレームワークを提供します。この規格の核心は、Plan-Do-Check-Act(PDCA)サイクルに基づく継続的改善のアプローチにあり、組織の情報資産を様々な脅威から効果的に保護することを目的としています。

ISO/IEC 27001の概要と重要性

ISO/IEC 27001は、国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)によって共同開発された情報セキュリティマネジメントに関する国際規格です。2005年に初版が発行され、現在は2013年版が最新版として使用されています。この規格は、組織の規模や業種を問わず適用可能な汎用的な枠組みを提供しており、世界中の多くの組織で採用されています。

この規格の最大の特徴は、技術的な対策だけでなく、組織運営の観点からも情報セキュリティを体系的に管理することです。従来の技術中心のアプローチとは異なり、リスクマネジメントを基盤とした包括的なアプローチを採用しています。これにより、組織は自身のビジネス環境や要求に適した情報セキュリティ対策を構築できます。

情報セキュリティに関する書籍やガイドラインは数多く存在しますが、実践的な知識を体系的に学ぶためには、ISO/IEC 27001の専門書や情報セキュリティマネジメントの教科書を活用することが効果的です。

組織にとってISO/IEC 27001認証を取得することは、単なる認証取得以上の意味を持ちます。顧客や取引先からの信頼獲得、法的要求事項への対応、リスク管理能力の向上、競争優位性の確保など、多面的なビジネス価値を提供します。特に、グローバルなビジネス展開を行う企業にとって、この認証は必要不可欠な要素となっています。

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の構築

ISMSの構築は、組織の情報セキュリティを体系的に管理するための基盤作りです。このプロセスは、組織の現状分析から始まり、セキュリティポリシーの策定、リスクアセスメントの実施、統制項目の選択と実装まで、段階的に進められます。

ISMSの構築における第一歩は、適用範囲の決定です。組織全体を対象とする場合もあれば、特定の部門やプロセスに限定する場合もあります。適用範囲の決定には、事業の重要性、リスクレベル、利用できるリソースなどを総合的に考慮する必要があります。効果的な範囲設定のためには、リスクアセスメントツールを活用して客観的な評価を行うことが推奨されます。

情報セキュリティポリシーは、ISMSの基本方針を定める重要な文書です。経営陣の情報セキュリティに対するコミットメントを明確に示し、組織全体の取り組み方向を定めます。ポリシーの策定には、業界のベストプラクティスや法的要求事項を考慮する必要があり、情報セキュリティポリシー策定ガイドなどの参考資料が有用です。

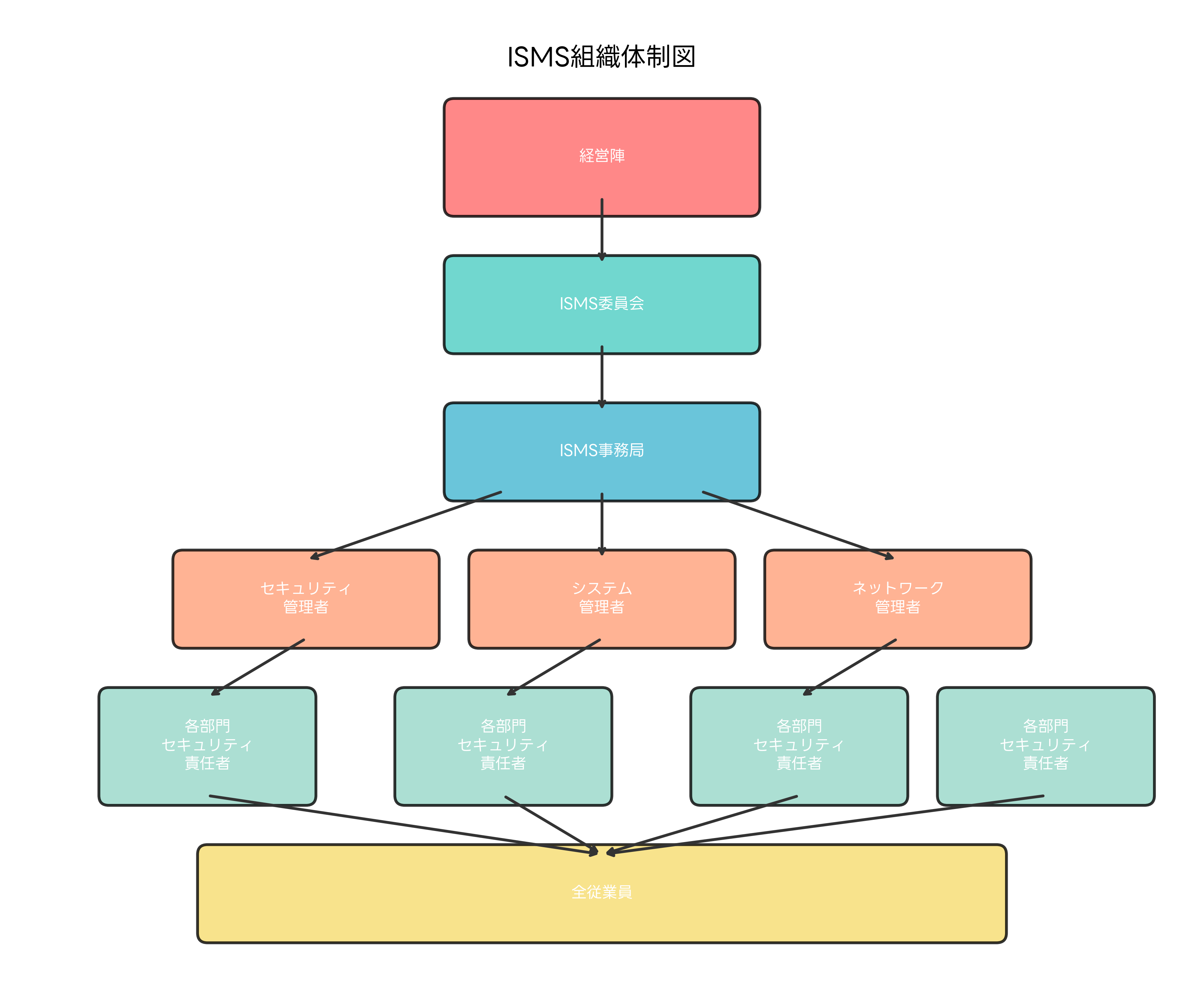

組織体制の構築も重要な要素です。ISMS委員会の設置、情報セキュリティ管理者の任命、各部門の責任者の指名など、明確な役割と責任の分担が必要です。効果的な組織運営のためには、組織管理システムの導入により、責任の明確化と情報共有の促進を図ることが重要です。

内部監査体制の整備も不可欠です。ISMSが適切に運用されているかを定期的に評価し、改善点を特定するための仕組みを構築します。内部監査員の育成には、内部監査員養成コースの受講や監査技法の書籍による自己学習が効果的です。

リスクアセスメントとリスク対応

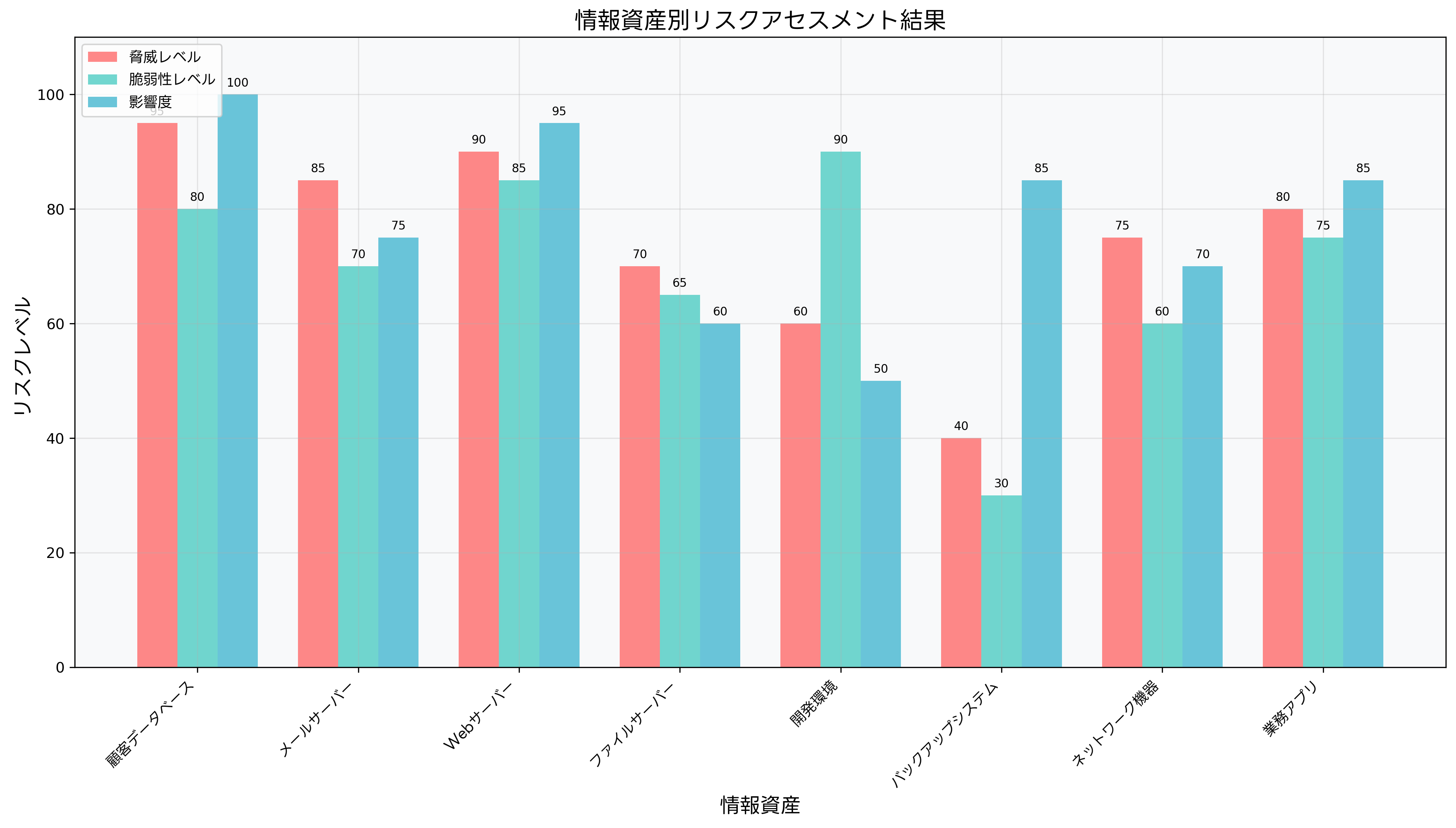

リスクアセスメントは、ISMSの核心的なプロセスです。組織が保有する情報資産を特定し、それらに対する脅威と脆弱性を評価し、リスクレベルを算定することで、適切なセキュリティ対策を決定します。このプロセスは、限られたリソースを最も効果的に配分するための重要な判断材料を提供します。

情報資産の特定は、リスクアセスメントの出発点です。ハードウェア、ソフトウェア、データ、ネットワーク、人的資源、物理的環境など、あらゆる形態の資産を網羅的に洗い出します。この作業には膨大な時間と労力が必要ですが、資産管理ソフトウェアを活用することで効率的に実施できます。

脅威分析では、各情報資産に対して想定される脅威を体系的に整理します。自然災害、技術的障害、人的脅威、環境的脅威など、多様な脅威を考慮する必要があります。最新の脅威情報を収集するためには、セキュリティ脅威インテリジェンスサービスの活用が有効です。

脆弱性評価では、各資産が持つ弱点を特定します。技術的脆弱性、物理的脆弱性、人的脆弱性、環境的脆弱性など、様々な観点から評価を行います。脆弱性の発見には、脆弱性スキャナーやペネトレーションテストツールなどの専門ツールが有効です。

リスク値の算定では、脅威の発生確率、脆弱性の悪用容易性、影響度を総合的に評価してリスクレベルを決定します。定量的評価と定性的評価の両方のアプローチがありますが、組織の特性に応じて適切な手法を選択することが重要です。

リスク対応では、特定されたリスクに対する対処方針を決定します。リスク回避、リスク軽減、リスク転嫁、リスク受容の4つの基本戦略から、コストと効果を考慮して最適な組み合わせを選択します。この意思決定プロセスには、リスク管理ソフトウェアを活用することで、科学的かつ効率的な判断が可能になります。

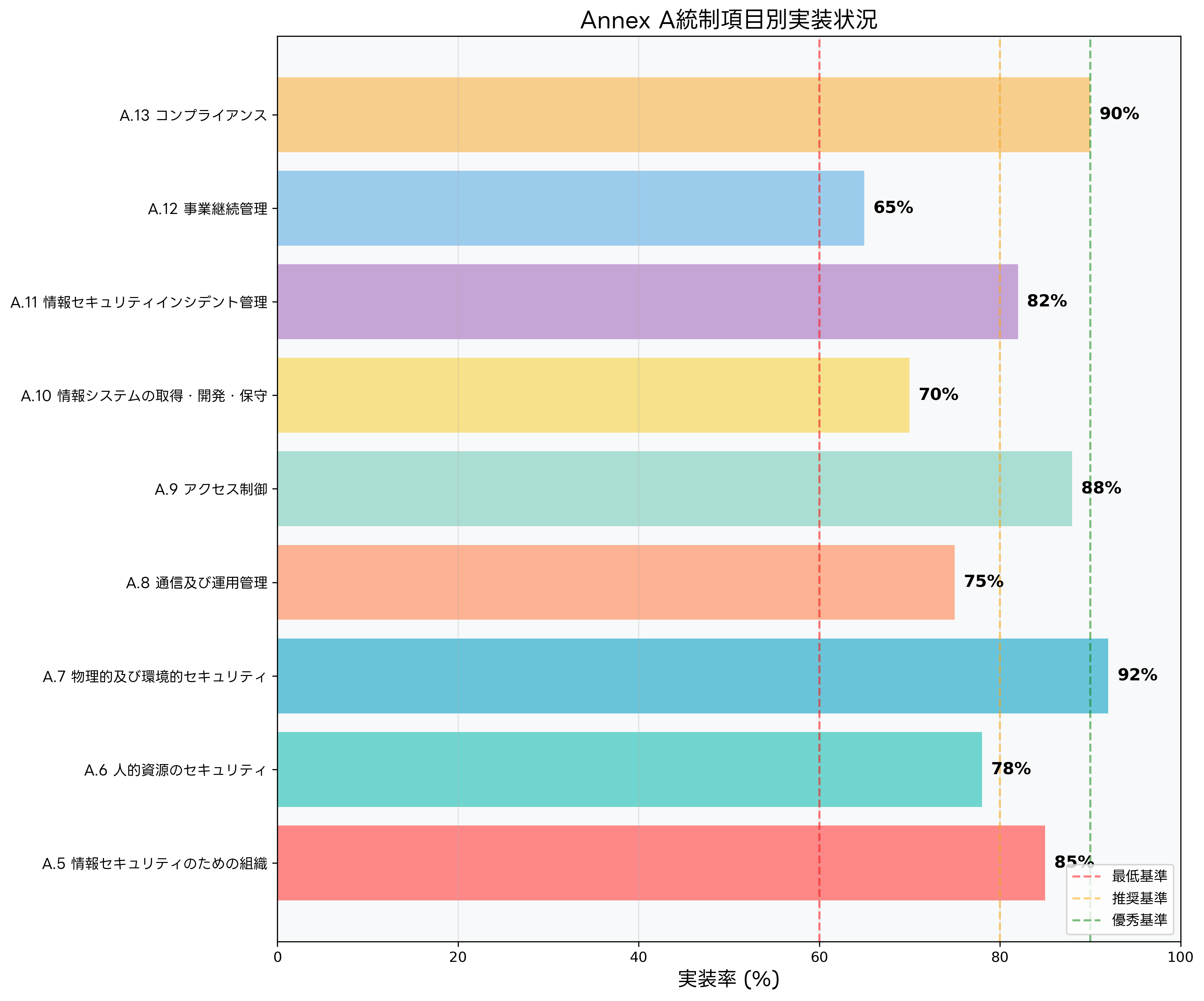

Annex A統制項目の理解と実装

ISO/IEC 27001の附属書A(Annex A)には、114の統制項目が14のカテゴリに分類されて収録されています。これらの統制項目は、組織が情報セキュリティを確保するための具体的な対策を示しており、リスクアセスメントの結果に基づいて適用の可否を判断します。

A.5「情報セキュリティのための組織」では、情報セキュリティの組織的な管理について規定されています。情報セキュリティポリシーの策定と維持、役割と責任の明確化、プロジェクト管理におけるセキュリティなどが含まれます。効果的な組織運営のためには、組織運営管理システムの導入により、責任の明確化と効率的な意思決定を実現することが重要です。

A.6「人的資源のセキュリティ」では、従業員に関するセキュリティ管理について定めています。雇用前の確認、雇用条件、従業員教育、懲戒処分などが対象となります。従業員のセキュリティ意識向上には、セキュリティ教育プログラムやeラーニングシステムを活用した継続的な教育が効果的です。

A.7「物理的及び環境的セキュリティ」では、施設や設備の物理的保護について規定されています。セキュリティ領域の設定、物理的入退場管理、環境監視、保守作業の管理などが含まれます。物理的セキュリティの強化には、入退場管理システムや環境監視システムの導入が有効です。

A.8「通信及び運用管理」では、情報システムの運用におけるセキュリティ管理について定めています。運用手順書の整備、変更管理、容量管理、バックアップ管理などが対象となります。効率的な運用管理のためには、ITサービス管理ツールの活用により、標準化された運用プロセスを確立することが重要です。

A.9「アクセス制御」では、情報や情報処理施設への不正アクセスを防止するための管理について規定されています。アクセス制御ポリシーの策定、ユーザーアクセス管理、特権アクセス管理、ネットワークアクセス制御などが含まれます。強固なアクセス制御の実現には、統合認証システムや特権アクセス管理ツールの導入が効果的です。

A.10「情報システムの取得・開発・保守」では、システム開発におけるセキュリティの確保について定めています。セキュリティ要求事項の分析、セキュアな開発、テスト管理、脆弱性管理などが対象となります。セキュアな開発プロセスの確立には、セキュアコーディングガイドや静的解析ツールの活用が重要です。

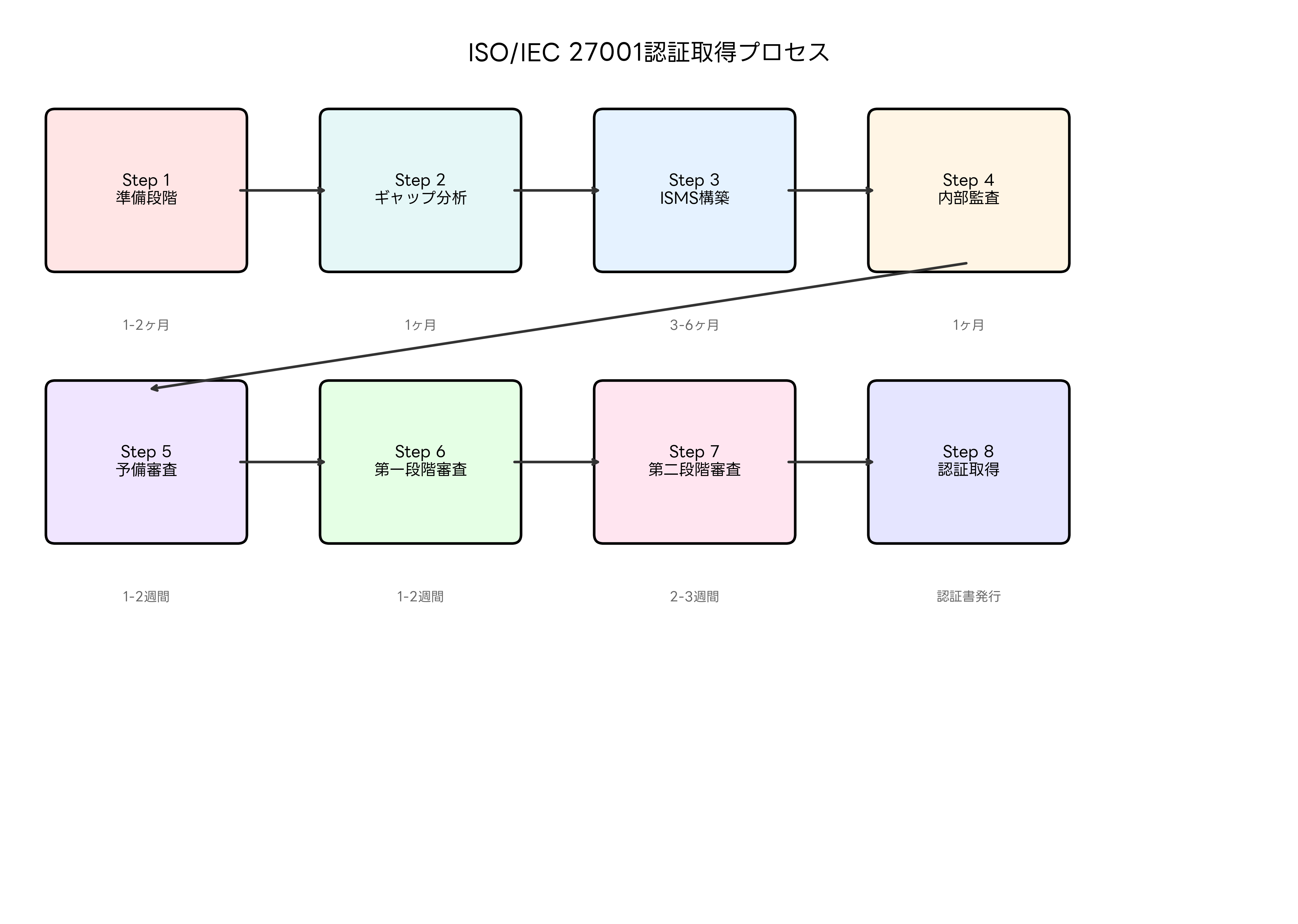

認証取得プロセスと維持管理

ISO/IEC 27001認証の取得は、段階的なプロセスを経て実現されます。このプロセスは通常12ヶ月から18ヶ月程度の期間を要し、組織の規模や複雑さによって変動します。認証取得後も継続的な維持管理が必要であり、3年間の認証サイクルを通じて定期的な審査を受けることになります。

準備段階では、認証取得の目的と範囲を明確にし、プロジェクトチームを編成します。この段階で重要なのは、経営陣のコミットメントを確保し、必要なリソースを配分することです。プロジェクト管理の効率化には、プロジェクト管理ソフトウェアを活用することで、進捗管理とリスク管理を統合的に行うことができます。

ギャップ分析では、現在のセキュリティ管理状況とISO/IEC 27001の要求事項を比較し、不足している要素を特定します。この分析結果は、ISMS構築計画の基礎となる重要な情報です。効果的なギャップ分析のためには、コンプライアンス管理ツールを使用して体系的な評価を行うことが推奨されます。

ISMS構築段階では、ポリシーや手順書の策定、組織体制の整備、リスクアセスメントの実施、統制項目の実装などを行います。この段階が最も時間と労力を要する部分であり、適切な計画と管理が成功の鍵となります。文書管理の効率化には、文書管理システムの導入により、版数管理や承認ワークフローを自動化することが有効です。

内部監査では、構築したISMSが適切に運用されているかを評価します。内部監査員には専門的なスキルが必要であり、適切な教育訓練を受けることが重要です。監査の品質向上には、監査管理ソフトウェアを活用して、監査計画の策定から結果の管理まで体系的に行うことが効果的です。

第三者認証審査は、認証機関による外部評価です。第一段階審査では文書審査が中心となり、第二段階審査では実装状況の詳細な評価が行われます。審査に向けた準備には、模擬審査サービスを活用することで、実際の審査に近い環境での練習が可能です。

認証取得後は、年次のサーベイランス審査と3年ごとの更新審査を受けることになります。継続的な改善活動を通じて、ISMSの有効性を維持し向上させることが求められます。継続的改善の支援には、パフォーマンス管理ツールを活用して、KPIの設定と監視を行うことが有効です。

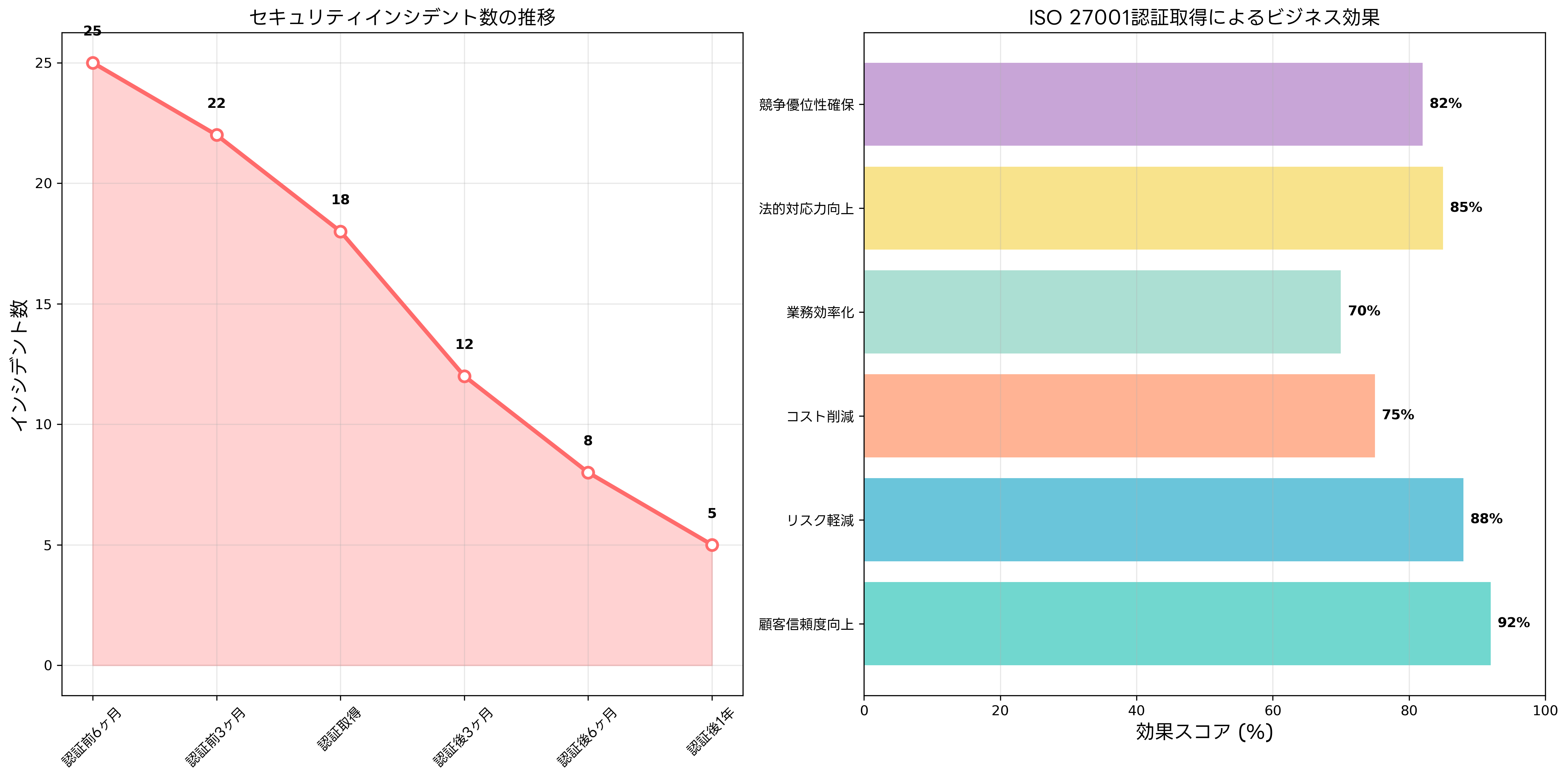

ビジネス価値と投資対効果

ISO/IEC 27001認証の取得は、単なるコンプライアンス対応を超えて、組織に多大なビジネス価値をもたらします。これらの価値を定量的に測定し、投資対効果を評価することは、継続的な改善活動の動機付けと経営陣への報告において重要な意味を持ちます。

顧客信頼度の向上は、最も直接的で測定可能な効果の一つです。特にBtoB取引において、ISO/IEC 27001認証は取引条件や入札参加資格として要求されることが多く、新規顧客獲得や既存顧客との関係強化に大きく貢献します。営業活動の効率化には、顧客関係管理システムを活用して、認証取得のセールスポイントを効果的に訴求することが重要です。

リスク軽減効果は、セキュリティインシデントの発生頻度と影響度の低減として現れます。組織的なリスク管理プロセスの確立により、潜在的な脅威を早期に発見し、適切な対策を講じることが可能になります。リスクの可視化と管理には、リスクダッシュボードを導入することで、経営陣が迅速な意思決定を行えるようになります。

運用コストの削減は、標準化されたプロセスと継続的改善活動による効率化から生まれます。重複業務の排除、自動化の推進、人的ミスの削減などにより、総所有コストの低減が実現されます。コスト管理の精度向上には、コスト管理システムを活用して、セキュリティ投資の効果を定量的に評価することが有効です。

法的コンプライアンスの確保は、規制違反による罰金や制裁措置のリスクを軽減します。個人情報保護法、不正競争防止法、サイバーセキュリティ基本法など、情報セキュリティに関連する法規制への適合性を体系的に管理できます。コンプライアンス管理の効率化には、法規制管理システムを導入して、法改正への迅速な対応を実現することが重要です。

従業員のセキュリティ意識向上は、組織全体のセキュリティレベル底上げにつながります。定期的な教育訓練と意識啓発活動により、人的脅威に対する抵抗力が強化されます。意識向上の効果測定には、セキュリティ意識調査ツールを活用して、定量的な評価を行うことが有効です。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験において、ISO/IEC 27001に関する問題は情報セキュリティ分野の中核的なトピックとして頻繁に出題されています。試験対策としては、規格の基本概念、ISMS構築プロセス、リスクマネジメント手法、統制項目の内容などを体系的に理解することが重要です。

午前問題では、ISO/IEC 27001の基本的な用語や概念に関する知識が問われます。PDCA サイクル、リスクアセスメント手法、Annex A の統制項目、認証プロセスなどが主要な出題分野です。これらの知識を確実に習得するには、応用情報技術者試験の対策書や情報セキュリティ専門書を活用した体系的な学習が効果的です。

午後問題では、より実践的な場面でのISO/IEC 27001の適用が問われます。リスクアセスメントの実施、統制項目の選択と実装、監査計画の策定、インシデント対応などの事例問題が出題されます。実践的な問題解決能力を身につけるには、ケーススタディ集や演習問題集を活用した演習が重要です。

特に重要な学習ポイントとして、以下の項目が挙げられます。第一に、ISMSの確立から維持改善までの全体プロセスの理解です。各段階での具体的な活動内容と成果物を把握し、プロセス間の関係性を理解することが重要です。第二に、リスクマネジメントプロセスの詳細な理解です。リスク特定、リスク分析、リスク評価、リスク対応の各段階における手法と注意点を習得する必要があります。

第三に、Annex A 統制項目の分類と内容の理解です。14のカテゴリと114の統制項目について、その目的と実装方法を体系的に把握することが求められます。第四に、内部監査と第三者認証審査の違いと特徴の理解です。それぞれの目的、実施方法、評価基準を明確に区別して理解することが重要です。

実務経験がある場合は、自社のセキュリティ対策をISO/IEC 27001の観点から分析する練習も効果的です。セキュリティ評価チェックリストを活用して、現状分析と改善提案を行うことで、理論と実践の橋渡しができます。

最新動向と将来展望

ISO/IEC 27001を取り巻く環境は、技術の進歩と脅威の変化に応じて常に進化しています。クラウドコンピューティング、IoT、AI、ブロックチェーンなどの新技術の普及により、情報セキュリティ管理の複雑さは増大しており、これらの変化に対応した規格の更新や補完的なガイドラインの策定が進められています。

クラウドセキュリティの管理には、ISO/IEC 27017(クラウドサービスのための情報セキュリティ統制実践規範)やISO/IEC 27018(個人識別可能情報保護のための実践規範)などの関連規格が重要な役割を果たしています。クラウド環境でのセキュリティ管理には、クラウドセキュリティ管理ツールの活用により、複数のクラウドサービスを統合的に管理することが重要です。

プライバシー保護の重要性の高まりを受けて、ISO/IEC 27701(プライバシー情報管理システム)が策定され、個人情報の保護に特化した管理システムの構築が求められています。GDPR、CCPA、個人情報保護法などの規制への対応には、プライバシー管理システムの導入により、個人情報の処理活動を体系的に管理することが有効です。

サイバーセキュリティの脅威の高度化に対応するため、ISO/IEC 27035(情報セキュリティインシデント管理)やISO/IEC 27032(サイバーセキュリティ)などの関連規格が重要性を増しています。高度なサイバー攻撃に対する防御には、次世代ファイアウォールやEDR(Endpoint Detection and Response)などの先進的なセキュリティ技術の導入が必要です。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、ビジネスプロセスとITシステムの統合が進んでいます。この変化に対応するため、ビジネス継続管理(BCM)とITサービス継続性管理(ITSCM)の統合的なアプローチが重要になっています。DX推進には、デジタル変革支援ツールを活用して、セキュリティを考慮した変革計画を策定することが重要です。

まとめ

ISO/IEC 27001は、情報セキュリティマネジメントの国際標準として、組織の情報資産を体系的に保護するための包括的なフレームワークを提供しています。この規格の理解と実践は、現代の情報化社会において組織が競争優位を維持し、継続的な成長を達成するために不可欠な要素となっています。

応用情報技術者試験における重要性はもちろんのこと、実際のビジネス現場においてもISO/IEC 27001の知識と経験は高く評価されています。技術の進歩と脅威の変化に対応しながら、継続的な学習と実践を通じて、組織の情報セキュリティレベルを向上させることが、IT専門家としての重要な責務です。

認証取得は目的ではなく手段であり、真の価値は継続的な改善活動を通じて組織の情報セキュリティ能力を向上させることにあります。PDCAサイクルに基づく体系的なアプローチにより、変化する環境に適応しながら、持続可能なセキュリティ管理を実現することが重要です。組織の規模や業種に関わらず、ISO/IEC 27001の原則と手法を理解し、適切に適用することで、情報セキュリティリスクを効果的に管理し、ビジネス価値の向上を実現できます。