現代の企業経営において、予期せぬ災害や緊急事態への対応能力は競争力の源泉となっています。事業継続計画(Business Continuity Plan、BCP)は、企業が様々なリスクに直面した際にも事業を継続し、迅速に復旧するための戦略的なフレームワークです。応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、ITシステムの可用性と企業の持続可能性を支える基盤技術として深く理解する必要があります。

BCPは単なる災害対応計画ではありません。それは企業の戦略的資産として位置づけられ、事業の継続性を確保するための包括的なアプローチです。従来の災害復旧計画(DRP)が「システムをいかに復旧するか」に焦点を当てるのに対し、BCPは「いかに事業を継続するか」という視点から設計されています。

BCPの基本概念と重要性

事業継続計画とは、企業が災害や事故、システム障害などの緊急事態に遭遇した場合に、事業資産の損害を最小限に留めつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

BCPの重要性は、現代のビジネス環境の複雑化とリスクの多様化によってますます高まっています。グローバル化により企業のサプライチェーンは複雑になり、一箇所での障害が世界中に影響を与える可能性があります。また、デジタル化の進展により、システム障害が事業に与える影響は甚大なものとなっています。

企業がBCPを策定することで得られる利益は多岐にわたります。まず、緊急事態における迅速な対応により、事業の中断時間を最小限に抑えることができます。これにより、収益機会の損失を防ぎ、顧客満足度を維持できます。また、取引先や投資家からの信頼獲得にもつながり、企業危機管理システムの導入により、組織全体のリスク対応能力が向上します。

リスク評価と事業影響分析

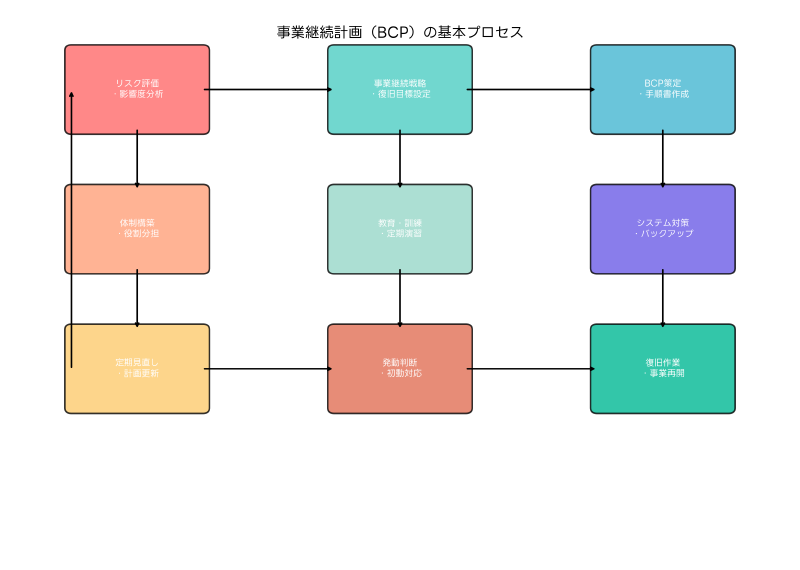

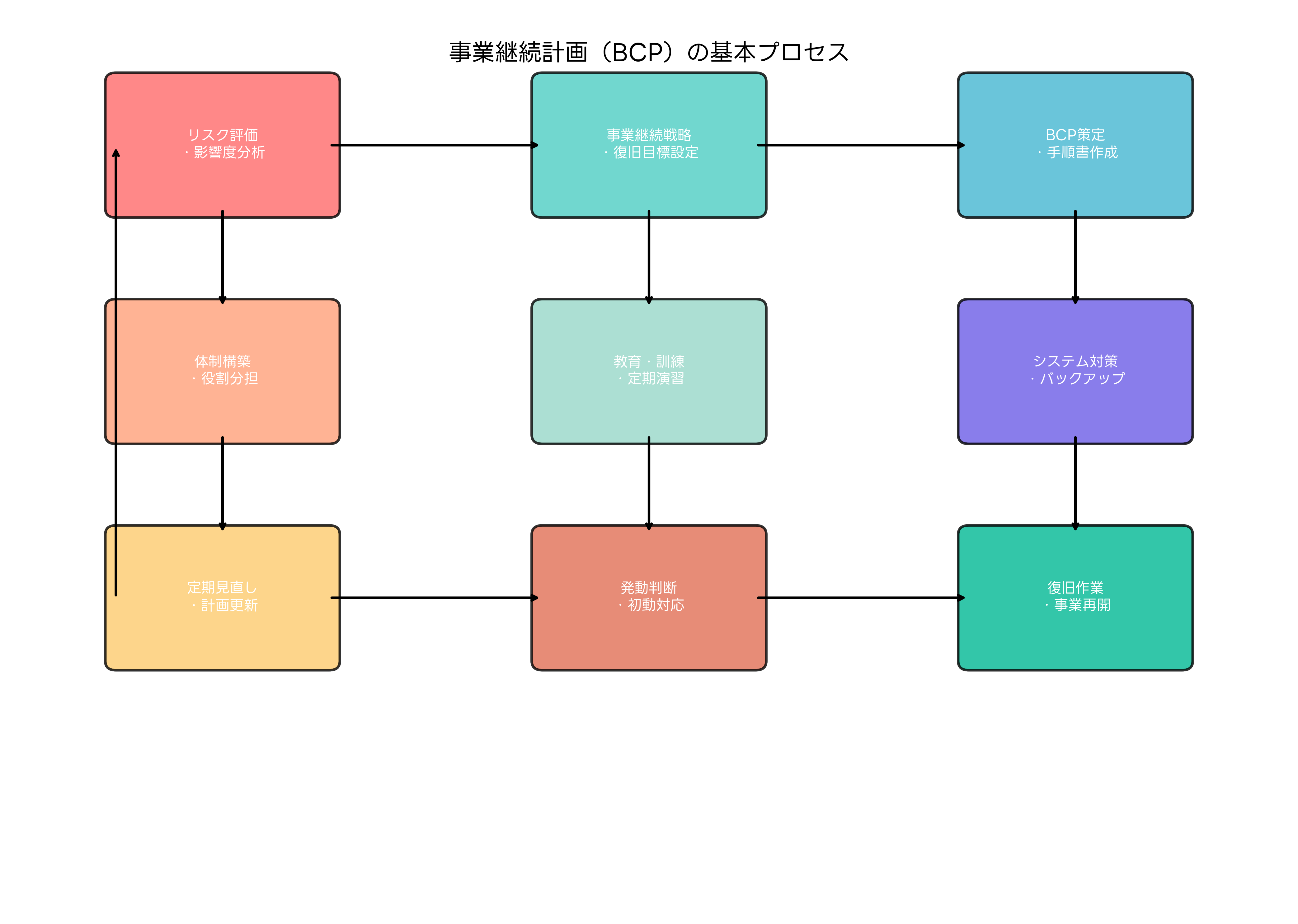

BCPの策定において最初に行うべきは、包括的なリスク評価と事業影響分析(Business Impact Analysis、BIA)です。この段階では、企業を取り巻く様々なリスクを特定し、それらが事業に与える影響を定量的・定性的に評価します。

リスク評価では、自然災害、人為的災害、技術的災害、経済的災害などのカテゴリに分けて分析を行います。自然災害には地震、台風、洪水、火山噴火などがあり、日本は特に自然災害リスクが高い国として知られています。人為的災害には、テロ、サイバー攻撃、労働争議、サプライチェーンの断絶などがあります。

技術的災害としては、システム障害、通信障害、電力供給停止、データ消失などが挙げられます。これらのリスクに対応するため、災害対策用バックアップシステムや非常用電源装置の導入が重要です。

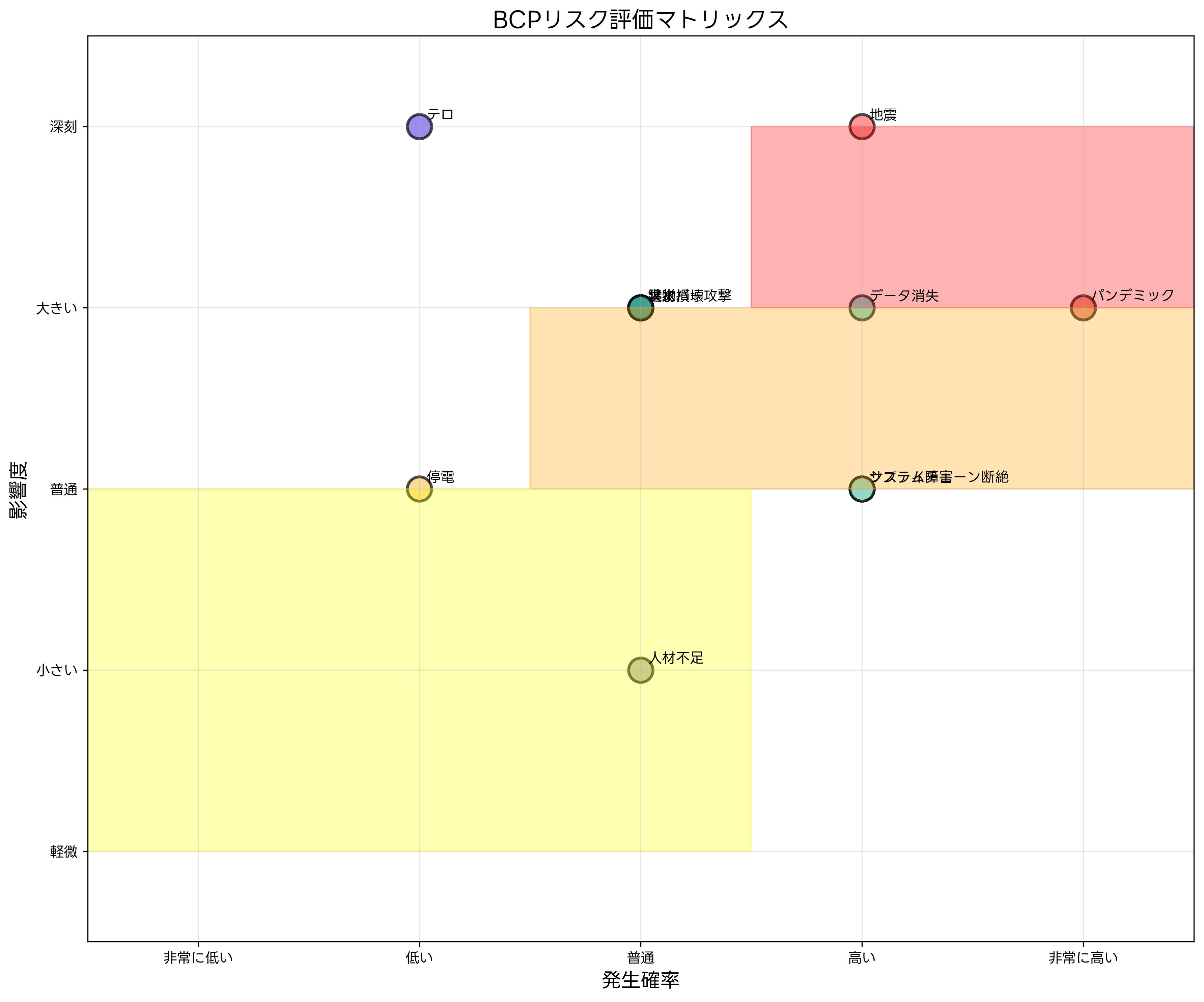

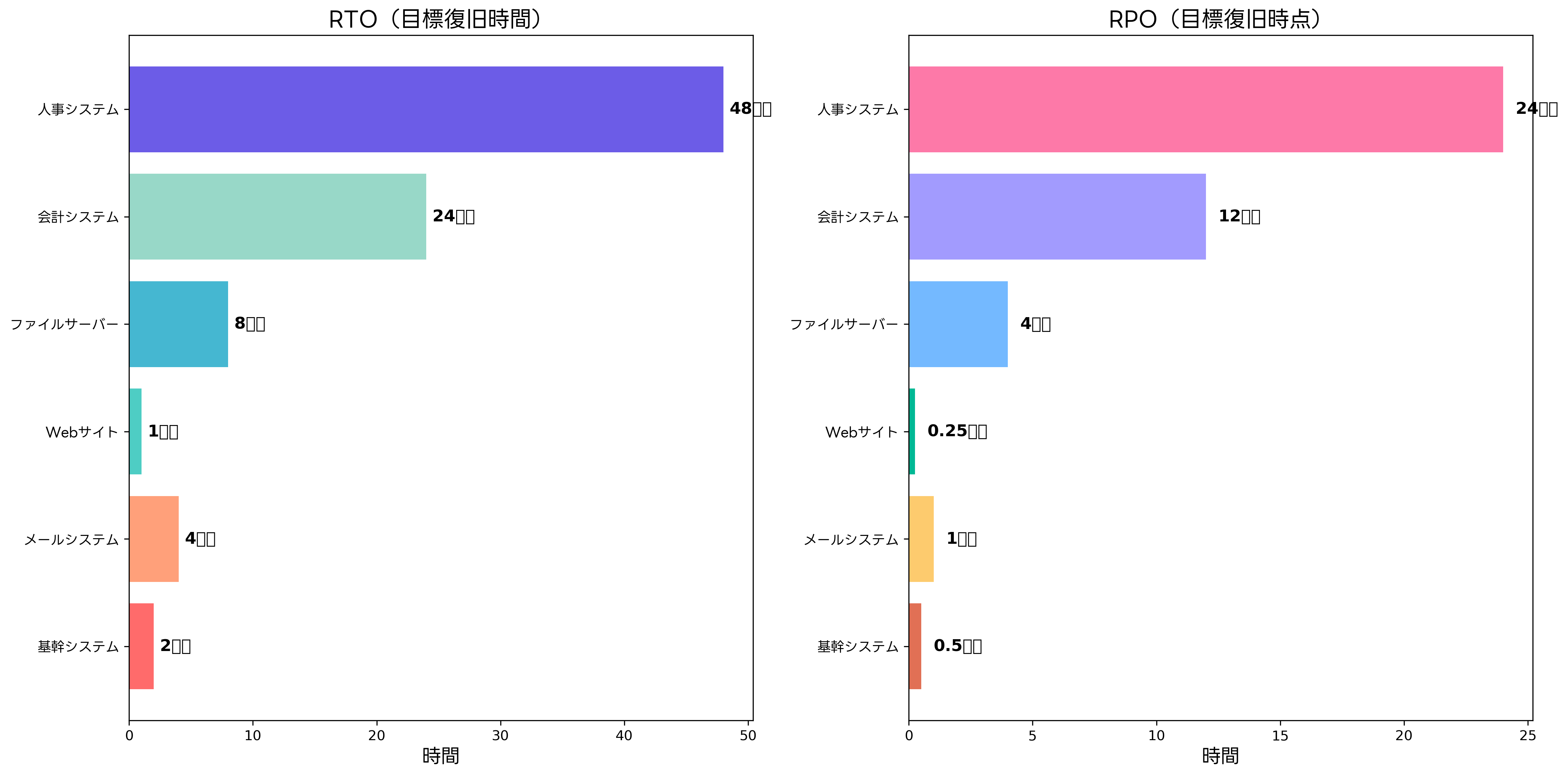

事業影響分析では、各事業プロセスが中断した場合の影響を時間軸で分析します。重要な指標として、RTO(Recovery Time Objective:目標復旧時間)とRPO(Recovery Point Objective:目標復旧時点)があります。RTOは事業が中断してから復旧するまでの許容時間を、RPOはデータ損失の許容範囲を示します。

経済的影響の評価では、事業中断による直接的な収益損失だけでなく、間接的な影響も考慮する必要があります。顧客離れ、市場シェアの低下、ブランドイメージの悪化、法的責任、復旧コストなどを総合的に評価し、リスク評価ソフトウェアを活用して定量化します。

事業継続戦略の策定

リスク評価と事業影響分析の結果を基に、具体的な事業継続戦略を策定します。この段階では、重要業務の特定、復旧優先順位の決定、必要資源の確保、代替手段の検討などを行います。

重要業務の特定では、企業の中核的な事業プロセスを明確にし、それらの継続に必要な資源を洗い出します。人的資源、物的資源、システム資源、情報資源などの観点から分析を行い、事業継続管理ツールを使用して体系的に管理します。

代替拠点の確保は事業継続戦略の重要な要素です。主要な事業拠点が使用不能になった場合に備えて、代替オフィスやデータセンターを準備しておく必要があります。近年では、クラウドベースの災害復旧サービスやモバイルオフィスソリューションの活用により、柔軟な事業継続が可能になっています。

システムの冗長化と分散化も重要な戦略です。重要なシステムについては、複数の場所にバックアップシステムを配置し、自動フェイルオーバー機能を実装します。高可用性システム構築キットや分散データベースソリューションの導入により、システムの可用性を向上させることができます。

サプライチェーンの多様化も事業継続戦略の重要な要素です。単一の供給元に依存するリスクを回避するため、複数の供給元を確保し、地理的に分散させることが重要です。また、サプライチェーン管理システムを導入して、供給網の可視化とリスク監視を行います。

災害復旧の段階的アプローチ

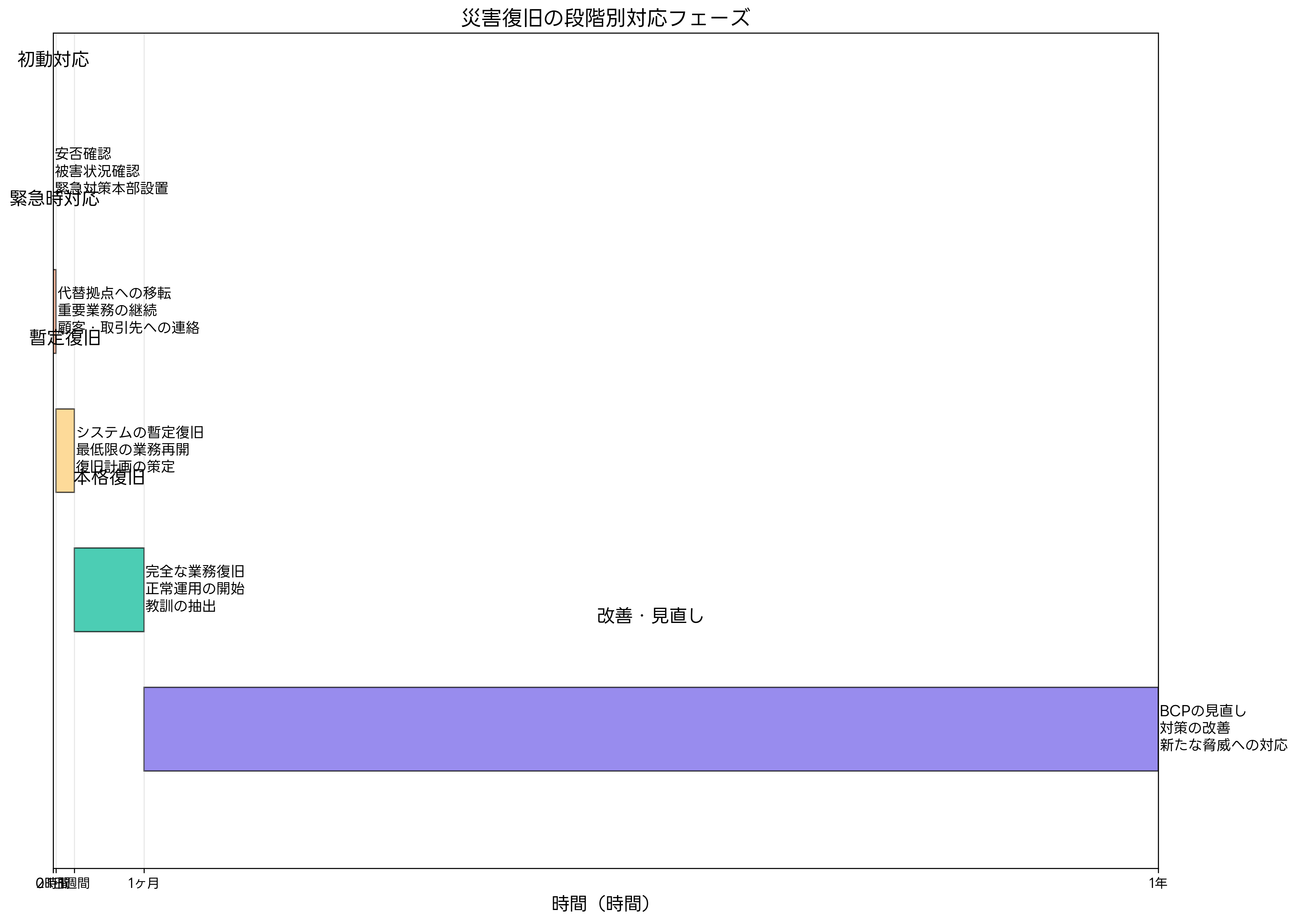

事業継続計画では、災害発生から完全復旧まで段階的なアプローチを取ります。各段階において明確な目標とタイムラインを設定し、効率的な復旧を実現します。

初動対応段階では、人命の安全確保が最優先となります。安否確認システムの運用、避難誘導、緊急事態対応本部の設置などを迅速に実行します。安否確認システムや緊急通報システムの導入により、効率的な初動対応が可能になります。

緊急時対応段階では、重要業務の継続に焦点を当てます。代替拠点への移転、最低限必要なシステムの復旧、顧客や取引先への状況説明などを行います。この段階では、ポータブルワークステーションやモバイル通信機器が重要な役割を果たします。

暫定復旧段階では、業務の正常化に向けた本格的な取り組みを開始します。システムの暫定復旧、人員の配置調整、業務プロセスの見直しなどを行います。災害復旧専用ハードウェアや緊急時データ復旧サービスの活用により、迅速な復旧が可能になります。

本格復旧段階では、通常の事業レベルまでの完全復旧を目指します。全システムの復旧、人員の正常配置、顧客サービスの完全復活などを実現します。この段階では、エンタープライズ復旧ソリューションの活用が効果的です。

BCPの実装と運用

BCPの成功は、適切な実装と継続的な運用にかかっています。計画を文書化するだけでなく、組織全体での理解と実践が重要です。

組織体制の構築では、BCP推進責任者の任命、各部門でのBCP担当者の配置、緊急時対応チームの編成などを行います。明確な役割分担と指揮命令系統を確立し、組織管理システムを活用して効率的な運用を実現します。

教育・訓練プログラムの実施は、BCPの実効性を高める重要な要素です。定期的な勉強会、机上演習、実地訓練などを通じて、従業員のBCP意識と対応能力を向上させます。BCP教育プラットフォームや災害対応訓練シミュレーターの活用により、効果的な教育が可能になります。

コミュニケーション体制の整備も重要です。緊急時における情報伝達の仕組み、意思決定プロセス、外部との連絡体制などを明確に定義します。緊急時コミュニケーションシステムや多重化通信インフラの導入により、確実な情報伝達を実現します。

技術的基盤とITシステムの役割

現代のBCPにおいて、ITシステムは中核的な役割を果たします。システムの可用性確保、データの保護、通信インフラの冗長化などが重要な要素となります。

データバックアップと復旧システムは、BCP実装の基盤となります。重要なデータについては、3-2-1ルール(3つのコピー、2つの異なるメディア、1つのオフサイト保存)に従って保護します。エンタープライズバックアップソリューションやクラウドバックアップサービスの活用により、確実なデータ保護が実現できます。

システムの冗長化では、アクティブ・パッシブ構成やアクティブ・アクティブ構成により、障害時の自動切り替えを実現します。ロードバランサーやフェイルオーバークラスターの導入により、高可用性を実現できます。

ネットワークインフラの冗長化も重要です。複数のインターネット回線、専用線、衛星通信などを組み合わせて、通信の継続性を確保します。冗長化ネットワーク機器やSD-WANソリューションの活用により、柔軟なネットワーク構成が可能になります。

クラウドコンピューティングの活用は、BCPの実装を大幅に簡素化します。Infrastructure as a Service(IaaS)、Platform as a Service(PaaS)、Software as a Service(SaaS)を組み合わせることで、スケーラブルで柔軟な事業継続環境を構築できます。

BCPの現状と課題

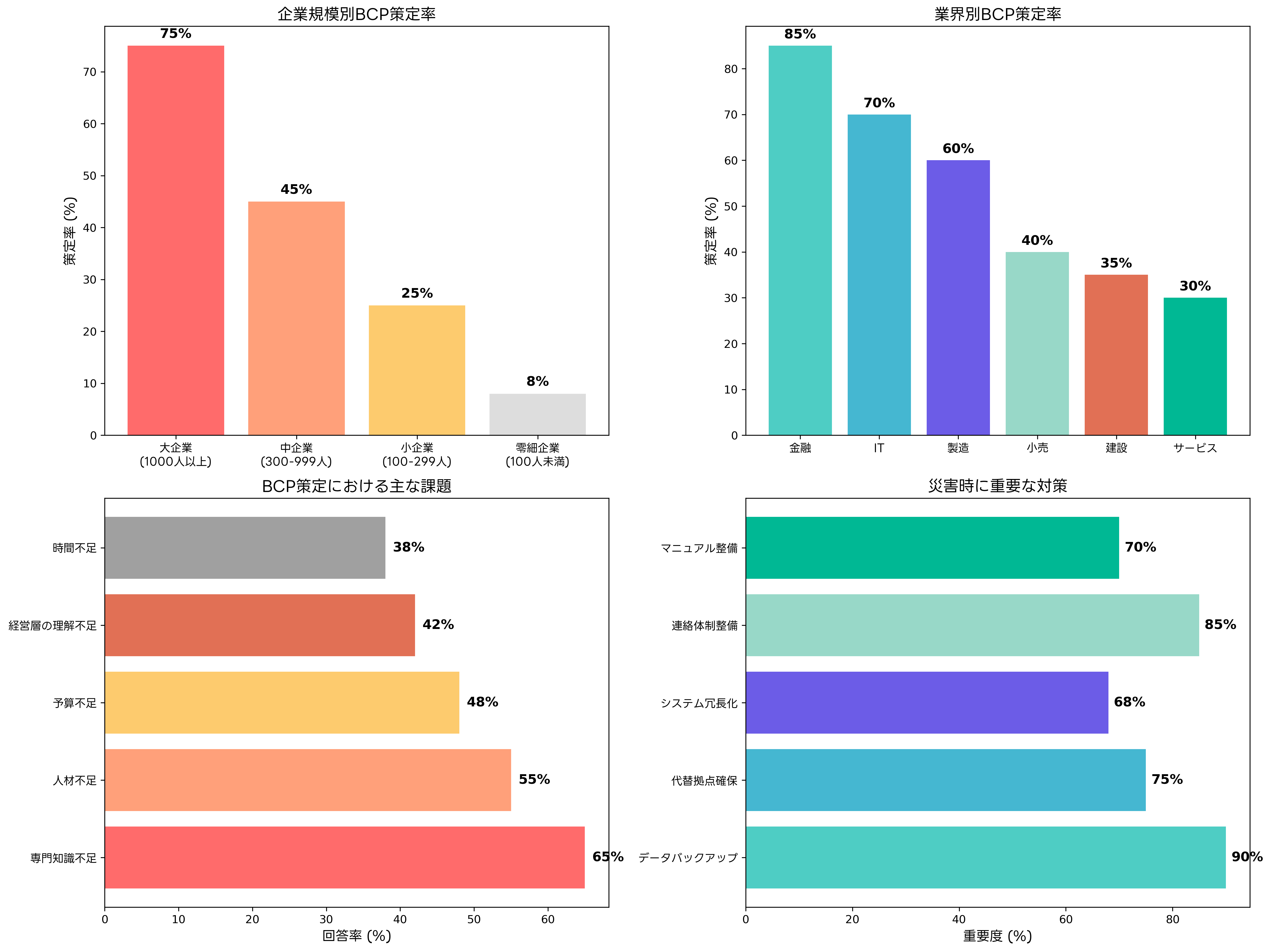

日本企業のBCP策定状況は、企業規模や業界によって大きな差があります。大企業では比較的高い策定率を示していますが、中小企業での普及は依然として課題となっています。特に、専門知識の不足、人材不足、予算制約などが主な障壁となっています。

BCP策定における主な課題として、まず専門知識の不足が挙げられます。BCPの策定には、リスクマネジメント、災害対策、ITシステム、法務など幅広い知識が必要ですが、これらすべてに精通した人材を確保することは困難です。BCP策定支援サービスや専門コンサルティングの活用により、この課題を解決できます。

人材不足も深刻な問題です。BCP策定や運用には専任の担当者が必要ですが、特に中小企業では人材の確保が困難です。BCP管理ソフトウェアや自動化ツールの活用により、少ない人員でも効率的なBCP運用が可能になります。

予算制約も大きな障壁となります。BCP実装には、代替拠点の確保、システムの冗長化、教育・訓練の実施などに相当な投資が必要です。しかし、コストパフォーマンスの高いソリューションや段階的実装アプローチにより、予算制約下でも効果的なBCPを構築できます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、BCPは情報セキュリティマネジメントやシステム監査の文脈で頻繁に出題されています。特に、リスク評価の手法、復旧目標の設定、システムの可用性確保などが重要なトピックとなります。

午前問題では、BCPの基本概念、RTO・RPOの定義、リスク評価マトリックス、災害復旧の段階などが問われます。また、システムの冗長化技術、バックアップ戦略、可用性の計算などの技術的な問題も出題されます。

午後問題では、実際の企業における BCP策定のケーススタディが出題されることが多く、リスク分析から対策立案まで一連のプロセスを理解する必要があります。応用情報技術者試験対策書やBCP専門書籍を活用して、理論と実践の両面から理解を深めることが重要です。

新しい技術トレンドとBCPの進化

近年の技術革新により、BCPの実装方法も大きく変化しています。人工知能(AI)と機械学習の活用により、リスクの予測精度が向上し、より効果的な事前対策が可能になっています。

IoT(Internet of Things)技術の普及により、リアルタイムでの監視と早期警戒が可能になりました。IoT監視システムやスマート警報システムの導入により、災害の兆候を早期に検出し、迅速な対応が可能になります。

ブロックチェーン技術は、BCP実装における新たな可能性をもたらしています。分散台帳技術により、重要な記録やデータの改ざん防止と可用性確保を同時に実現できます。ブロックチェーンBCPソリューションの活用により、従来の課題を解決する新しいアプローチが可能になります。

エッジコンピューティングの普及により、分散処理による可用性向上が実現されています。中央集権的なシステムから分散型システムへの移行により、単一障害点の影響を最小化できます。

国際標準とベストプラクティス

BCPの策定と実装においては、国際標準やベストプラクティスの活用が重要です。ISO 22301(事業継続マネジメントシステム)やISO 27031(ICT準備のためのガイドライン)などの標準規格が、体系的なBCP構築の指針を提供しています。

これらの標準に準拠したBCP構築により、国際的に認められた水準の事業継続能力を確保できます。ISO準拠BCP構築キットや国際標準対応ソフトウェアの活用により、効率的な標準準拠が可能になります。

継続的改善とPDCAサイクル

BCPは一度策定すれば完成というものではありません。環境の変化、新たなリスクの出現、組織の成長などに応じて継続的に見直しと改善を行う必要があります。

PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)に基づく継続的改善により、BCPの実効性を維持・向上させることができます。定期的な見直し、訓練結果の分析、実際の災害から得られた教訓の反映などを通じて、より実践的で効果的なBCPを構築していきます。

BCP改善管理ツールや継続的監査システムの活用により、体系的な改善活動を実施できます。

まとめ

事業継続計画(BCP)は、現代企業にとって必要不可欠な戦略的ツールです。自然災害、システム障害、パンデミックなど様々なリスクに対応するため、包括的で実践的なBCPの策定と実装が求められます。

効果的なBCPの構築には、リスク評価、事業影響分析、復旧戦略の策定、技術的基盤の整備、組織体制の構築、継続的改善などの要素が重要です。特に、ITシステムの役割は年々重要性を増しており、クラウドコンピューティング、AI、IoTなどの新技術を活用したBCP実装が求められています。

応用情報技術者試験においても、BCPは重要な出題分野であり、理論的な理解と実践的な応用能力の両方が評価されます。継続的な学習と実践により、変化する脅威に対応できる能力を身につけることが重要です。

企業の持続可能性と競争力の維持のため、BCPは今後ますます重要性を増すでしょう。適切な投資と継続的な改善により、レジリエントな組織を構築し、あらゆる危機を乗り越える能力を獲得することが求められています。