JIS Q 27001は、日本における情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の標準規格であり、ISO 27001の日本版として位置づけられています。この規格は、組織が情報セキュリティリスクを体系的に管理し、継続的に改善するためのフレームワークを提供します。応用情報技術者試験においても重要なトピックとして頻出しており、現代のIT社会において必須の知識となっています。

情報セキュリティの重要性が高まる現代において、JIS Q 27001は組織にとって不可欠な経営ツールとなっています。サイバー攻撃の高度化、個人情報保護法の厳格化、デジタルトランスフォーメーションの推進など、様々な要因により、体系的な情報セキュリティ管理が求められています。

JIS Q 27001の基本概念と構造

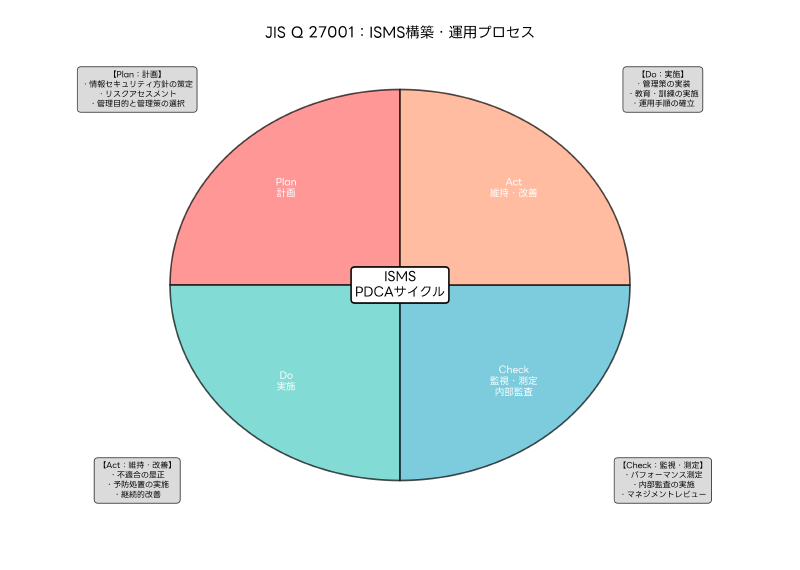

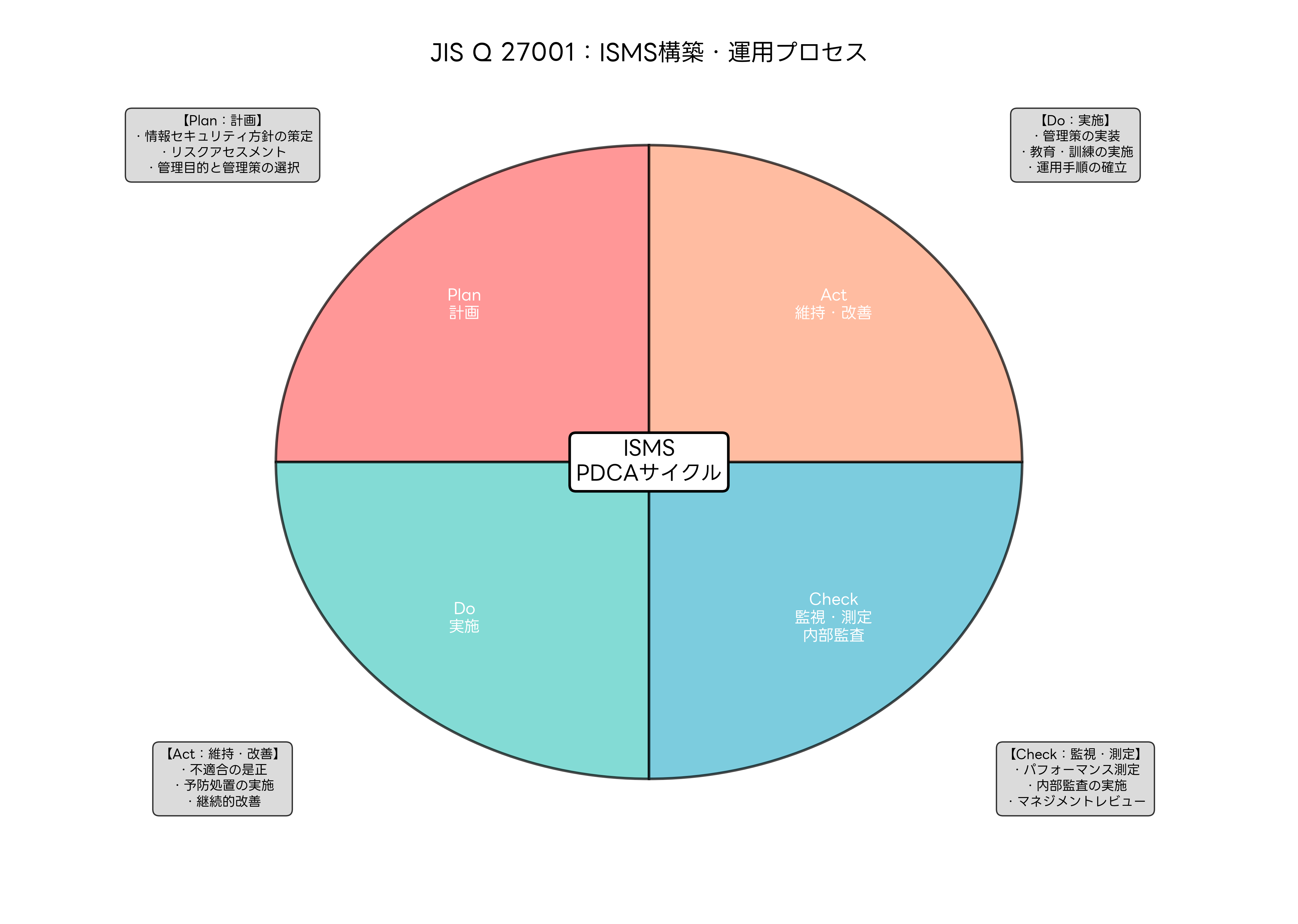

JIS Q 27001は、プロセスアプローチとPDCAサイクルに基づいて構築されており、組織が情報セキュリティマネジメントシステムを確立、実施、維持、改善するための要求事項を定めています。この規格の最大の特徴は、単なる技術的な対策ではなく、経営層のコミットメントから従業員の意識向上まで、組織全体を包括的にカバーしていることです。

規格の構造は、要求事項を定めた本文と、具体的な管理策を示した附属書Aから構成されています。本文では、組織の状況の理解、リーダーシップ、計画、支援、運用、パフォーマンス評価、改善という7つのクローズ(条項)で構成されており、マネジメントシステムの包括的な要求事項を定めています。

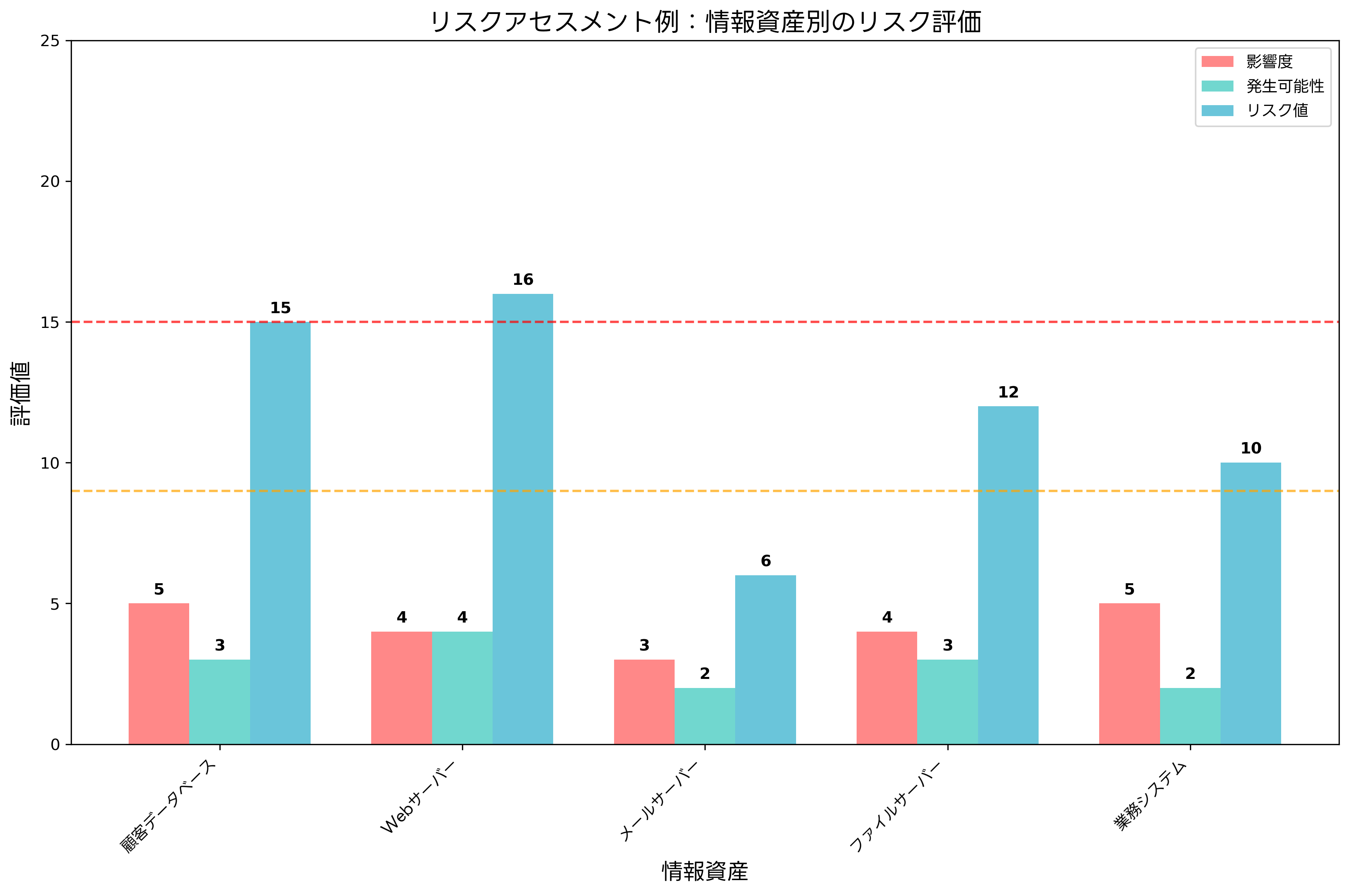

情報セキュリティマネジメントシステムの構築には、まず組織の情報資産を特定し、それらに対するリスクを評価することから始まります。この作業には、リスクアセスメント専用ソフトウェアや情報資産管理ツールの活用が効果的です。これらのツールにより、組織の情報資産を網羅的に把握し、適切なリスク評価を実施できます。

リスク評価の結果に基づいて、組織は適切な管理策を選択し、実装します。この際、附属書Aに示された管理策が重要な参考となります。附属書Aには、情報セキュリティの各領域にわたって詳細な管理策が定められており、組織のリスクレベルと事業要件に応じて適切な管理策を選択することが求められます。

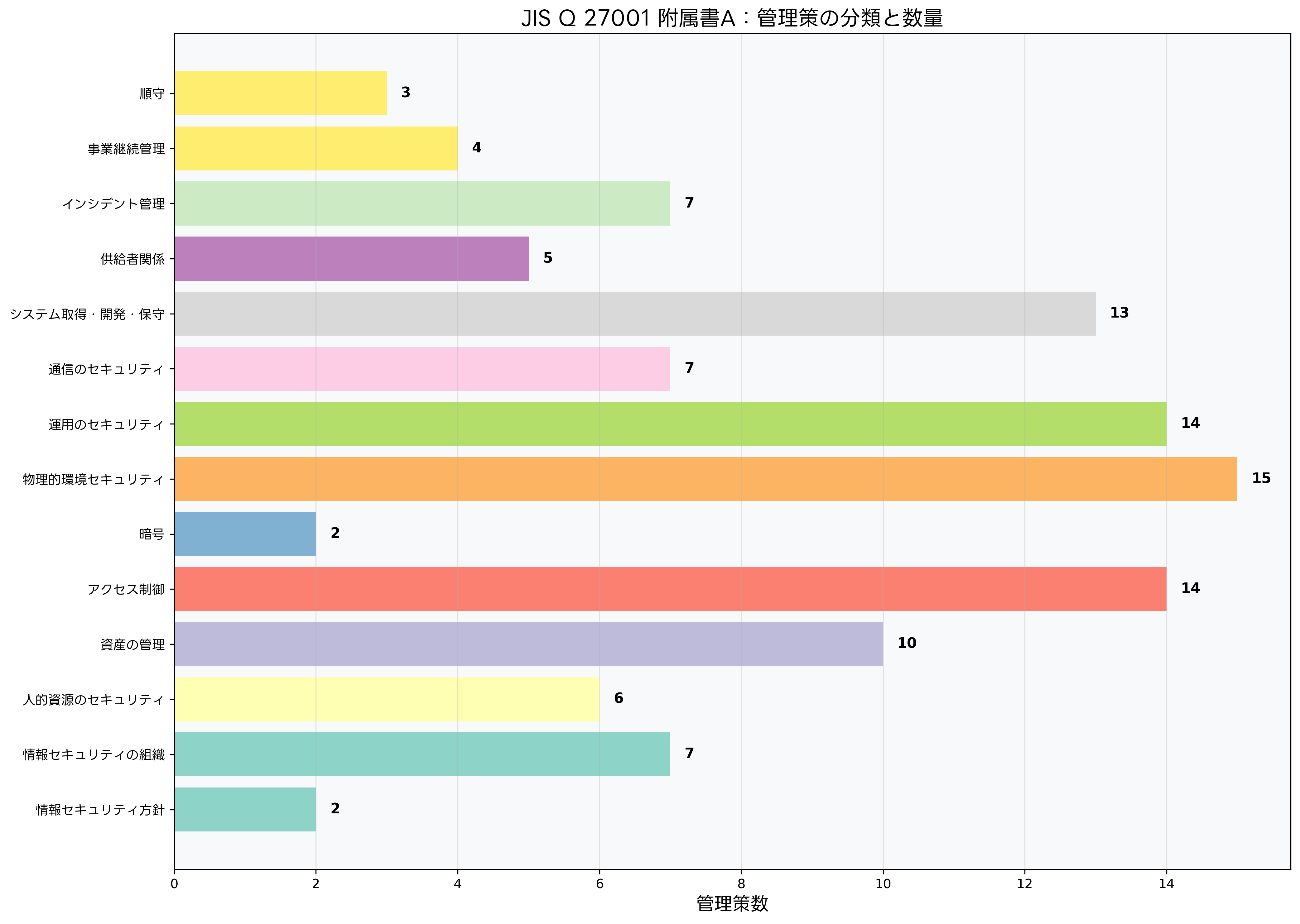

附属書A:管理策の詳細解説

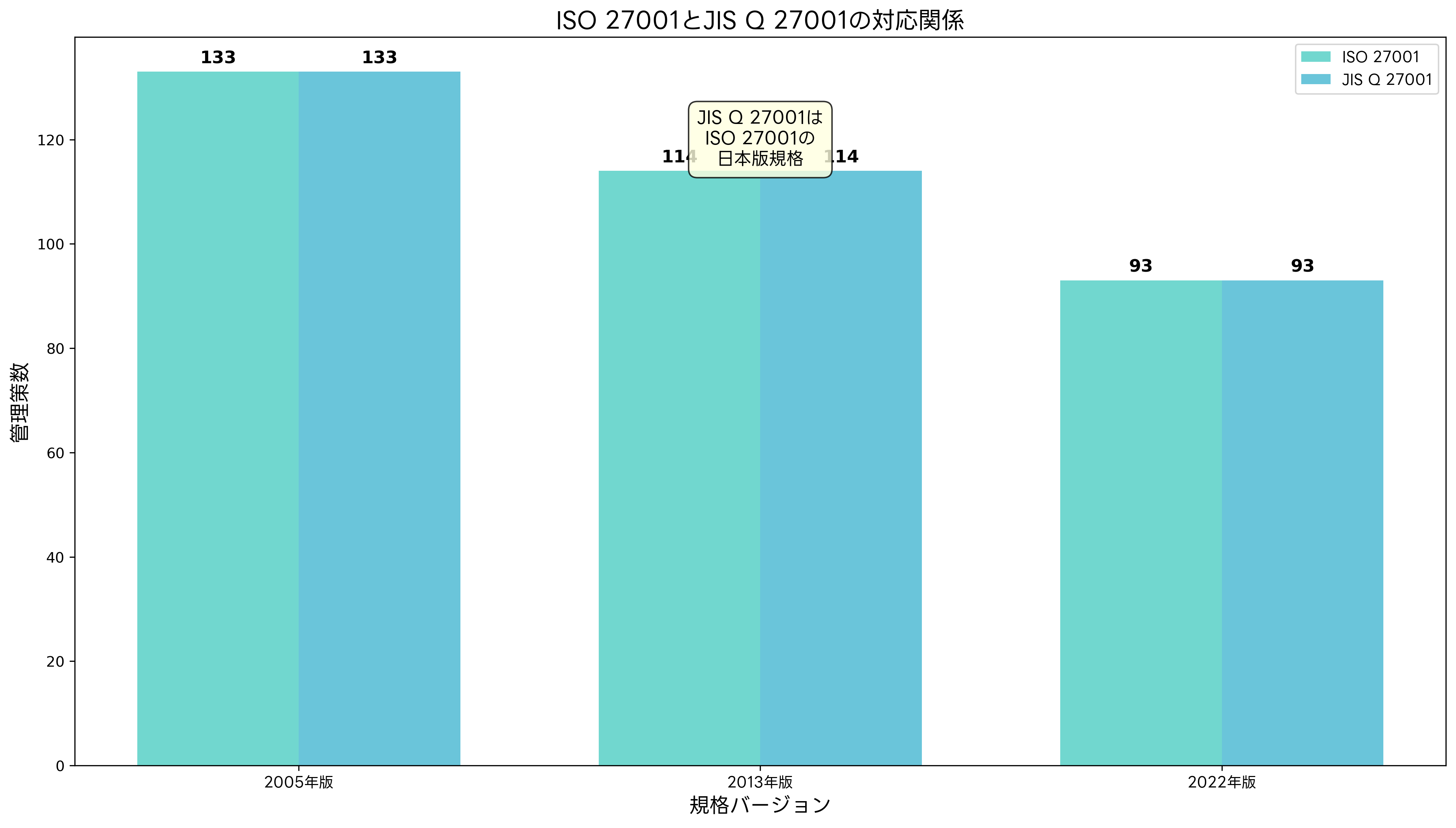

JIS Q 27001の附属書Aは、情報セキュリティの14の管理領域にわたって93の管理策を定めています。これらの管理策は、組織が直面する様々な情報セキュリティリスクに対応するための具体的な対策を示しており、ISMSの実装における重要な指針となります。

情報セキュリティ方針の領域では、組織の情報セキュリティに対する基本的な考え方と方向性を明確にすることが求められます。これには、経営層による情報セキュリティ方針の策定と承認、定期的な見直しと更新が含まれます。効果的な方針策定には、セキュリティポリシー策定支援ツールやコンプライアンス管理システムの活用が有効です。

情報セキュリティの組織に関する管理策では、情報セキュリティに関する責任と権限の明確化、情報セキュリティ委員会の設置、外部組織との連携などが規定されています。特に重要なのは、情報セキュリティ責任者の任命と、その権限と責任の明確化です。組織の規模や業態に応じて、適切な組織体制を構築することが求められます。

人的資源のセキュリティでは、従業員の雇用前、雇用中、雇用終了時における情報セキュリティ対策が定められています。これには、バックグラウンドチェック、機密保持契約の締結、定期的な教育訓練の実施などが含まれます。効果的な従業員教育には、セキュリティ教育プラットフォームやeラーニングシステムの導入が推奨されます。

資産の管理領域では、情報資産の特定、分類、取扱い、廃棄に関する管理策が定められています。情報資産の適切な管理には、資産台帳の作成と維持、適切なラベリング、安全な廃棄手順の確立が必要です。この作業を効率化するため、資産管理ソフトウェアや文書管理システムの導入が有効です。

アクセス制御は、最も重要な管理領域の一つであり、14の詳細な管理策が定められています。これには、アクセス制御ポリシーの策定、ユーザーアクセス管理、特権アクセス管理、システムおよびアプリケーションのアクセス制御などが含まれます。現代のIT環境では、統合ID管理システムや多要素認証システムの導入により、効果的なアクセス制御を実現できます。

認証取得プロセスと実装手順

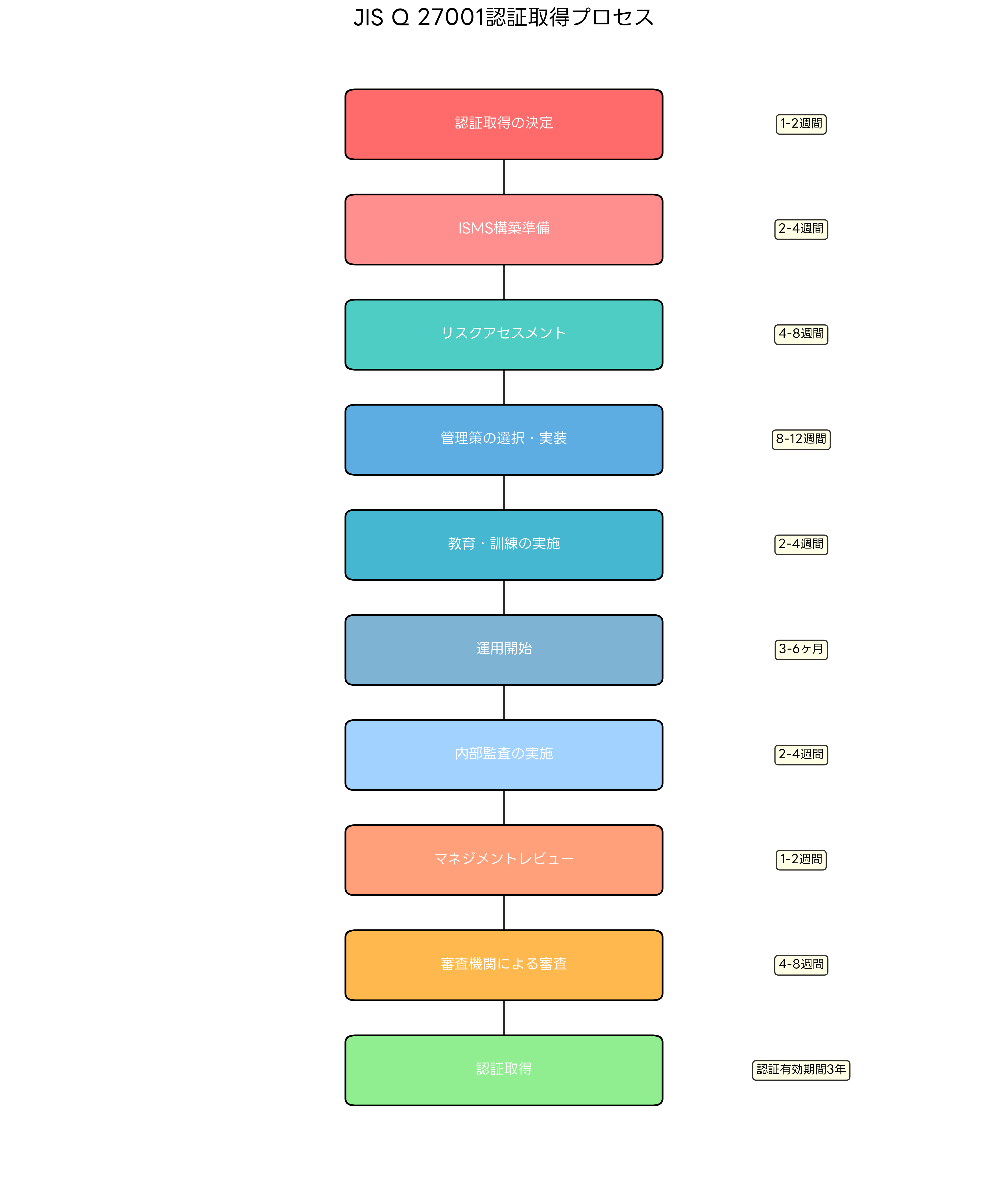

JIS Q 27001の認証取得は、組織にとって重要な戦略的決定であり、計画的かつ段階的なアプローチが必要です。認証取得プロセスは、準備段階から認証維持まで長期間にわたる取り組みとなります。まず、組織は認証取得の目的と期待効果を明確にし、経営層のコミットメントを確保することから始まります。

認証取得の第一段階では、現状分析とギャップ分析を実施します。これにより、現在の情報セキュリティ管理状況と規格要求事項との差異を明確にし、必要な改善項目を特定します。この作業には、ISO 27001ギャップ分析ツールやセキュリティ成熟度評価ツールの活用が効果的です。

情報セキュリティマネジメントシステムの構築段階では、情報セキュリティ方針の策定、適用範囲の決定、リスクアセスメントの実施、管理目的と管理策の選択を行います。特に重要なのは、組織の事業特性とリスクプロファイルに適合したISMSの設計です。この段階で、ISMSテンプレート集や内部監査チェックリストを活用することで、効率的な構築が可能になります。

リスクアセスメントは、ISMSの中核的なプロセスであり、情報資産に対するリスクを系統的に評価し、適切な対策を決定するために実施されます。リスクアセスメントの手法には、定性的評価と定量的評価があり、組織の規模や業態に応じて適切な手法を選択することが重要です。

実装段階では、選択した管理策を実際に導入し、運用を開始します。この段階では、従業員の教育訓練、手順書の作成、システムの設定変更など、多岐にわたる作業が必要になります。効果的な実装には、プロジェクト管理ツールや変更管理システムの活用により、進捗管理と品質確保を図ることが重要です。

運用開始後は、定期的な監視と測定により、ISMSの有効性を評価します。これには、セキュリティインシデントの監視、パフォーマンス指標の測定、内部監査の実施などが含まれます。効果的な監視には、セキュリティ監視システムやログ分析ツールの導入が推奨されます。

ISO 27001との関係と国際的な位置づけ

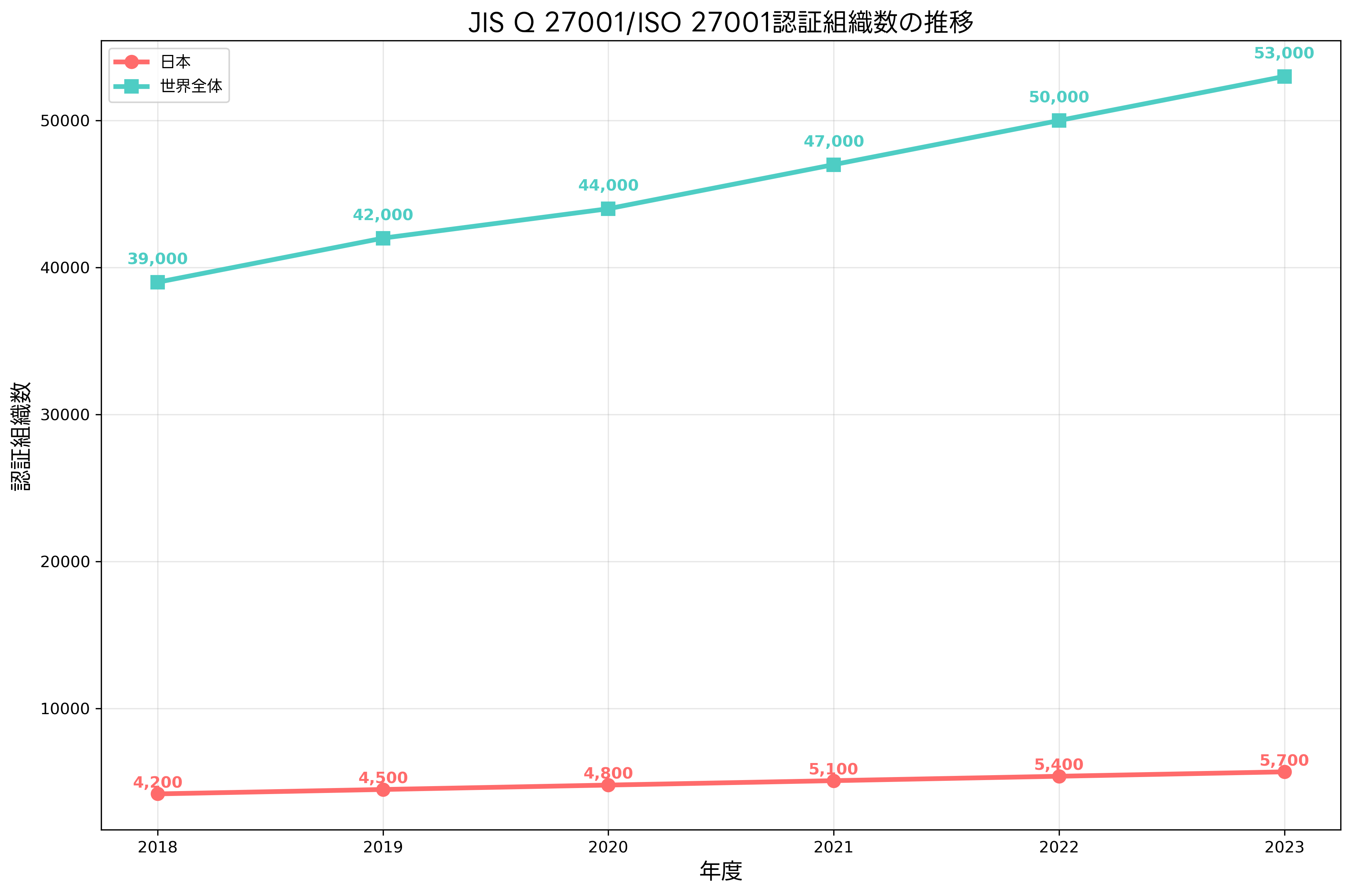

JIS Q 27001は、ISO 27001の日本版規格として、国際標準との整合性を保ちながら日本の法制度や商慣行に適合した内容となっています。これにより、日本の組織は国際的に通用する情報セキュリティマネジメントシステムを構築できるとともに、国内の法規制への適合も図ることができます。

国際標準であるISO 27001は、世界共通の情報セキュリティマネジメントシステムの要求事項を定めており、グローバルに事業を展開する組織にとって不可欠な規格となっています。JIS Q 27001は、この国際標準を基盤としながら、日本語での表記や日本固有の法制度への言及など、日本の組織にとって理解しやすく実装しやすい形で規格化されています。

規格の改訂についても、ISO 27001の改訂に合わせてJIS Q 27001も更新されており、常に国際標準との整合性が保たれています。2022年版の改訂では、新たな脅威や技術動向を反映した管理策の追加や、クラウドコンピューティングやモバイルデバイスなど現代的なIT環境に対応した要求事項の強化が行われました。

認証の相互承認についても、JIS Q 27001による認証はISO 27001認証と同等として国際的に認められており、海外展開や国際取引において有効な信頼の証となります。これにより、日本の組織は国内外の顧客やパートナーに対して、統一された基準での情報セキュリティ管理体制をアピールできます。

また、他の管理システム規格との統合も重要な特徴です。ISO 9001(品質マネジメントシステム)やISO 14001(環境マネジメントシステム)などとの統合により、効率的な統合マネジメントシステムの構築が可能になります。この統合アプローチには、統合マネジメントシステム支援ツールや統合監査ソフトウェアの活用が効果的です。

認証取得のメリットと効果

JIS Q 27001認証の取得は、組織に多面的な効果をもたらします。まず、対外的な信頼性の向上が挙げられます。第三者機関による客観的な評価を受けることで、顧客、取引先、投資家などのステークホルダーに対して、組織の情報セキュリティ管理能力を明確に示すことができます。特に、金融機関、医療機関、官公庁などとの取引においては、認証取得が入札参加の必須条件となる場合も増えています。

経営効率の改善も重要な効果の一つです。体系的な情報セキュリティ管理により、セキュリティインシデントの発生頻度と影響度を削減できます。これにより、インシデント対応に要する時間とコストの削減、業務の継続性確保、復旧時間の短縮などの経済的効果が期待できます。

従業員の意識向上と組織文化の改善も見逃せない効果です。ISMSの構築と運用により、全従業員が情報セキュリティの重要性を認識し、日常業務における適切な行動を取るようになります。これは、技術的な対策だけでは防げない人的な脅威に対する重要な防御策となります。効果的な意識向上には、セキュリティ意識向上プログラムやフィッシング訓練ツールの活用が推奨されます。

法的要求事項への適合も重要な効果です。個人情報保護法、不正アクセス禁止法、サイバーセキュリティ基本法など、日本の情報セキュリティ関連法規への適合を系統的に管理できます。これにより、法的リスクの軽減と規制当局との良好な関係構築が可能になります。

ビジネス機会の拡大も期待できる効果です。認証取得により、これまでアクセスできなかった市場や顧客層への参入が可能になります。特に、政府調達や大企業との取引においては、認証取得が競争優位の源泉となる場合が多くあります。

継続的改善と認証維持

JIS Q 27001認証の取得は終点ではなく、継続的な改善活動の始まりです。認証を維持するためには、定期的な監視・測定、内部監査、マネジメントレビュー、外部監査への対応など、継続的な活動が必要になります。特に、脅威の変化や技術の進歩に対応して、ISMSを継続的に改善していくことが重要です。

内部監査は、ISMSの有効性を評価し、改善点を特定するための重要なプロセスです。効果的な内部監査を実施するためには、監査員の能力向上と監査手法の標準化が必要です。これには、内部監査員研修プログラムや監査支援ソフトウェアの活用が効果的です。

マネジメントレビューは、経営層がISMSの戦略的方向性を評価し、必要な資源配分や改善指示を行う重要なプロセスです。効果的なマネジメントレビューのためには、適切なパフォーマンス指標の設定と定期的な測定が必要です。

外部環境の変化への対応も重要な要素です。新たなサイバー脅威の出現、法規制の変更、技術革新などに対応して、リスク評価の見直しと管理策の更新を継続的に実施する必要があります。これらの変化を効率的に追跡するため、脅威インテリジェンスサービスや規制変更追跡システムの活用が推奨されます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験においては、JIS Q 27001に関する問題が情報セキュリティ分野の中核的なトピックとして頻繁に出題されています。特に、ISMSの基本概念、PDCAサイクルの適用、リスクマネジメントプロセス、管理策の選択と実装などが重要な出題テーマとなっています。

午前問題では、JIS Q 27001の構造と要求事項、附属書Aの管理策、認証プロセス、他の規格との関係などが問われます。例えば、「ISMSにおけるPDCAサイクルのCheckフェーズで実施すべき活動はどれか」といった問題や、「附属書Aの管理領域に含まれないものはどれか」といった具体的な知識を問う問題が出題されます。

午後問題では、より実践的な場面でのISMS構築・運用に関する問題が出題されます。企業のセキュリティ戦略立案、リスクアセスメントの実施、インシデント対応計画の策定、認証取得プロジェクトの管理などの文脈で、JIS Q 27001の知識を実践的に応用する能力が評価されます。

試験対策としては、規格の全体構造の理解、各条項の要求事項の詳細な学習、実際の企業事例の分析が重要です。JIS Q 27001解説書やISMS実装ガイドを活用して、理論と実践の両面から理解を深めることが効果的です。

また、過去問題の分析により出題パターンを把握し、重点的に学習すべき領域を特定することも重要です。応用情報技術者試験過去問解説集を活用して、JIS Q 27001関連の問題を集中的に学習することで、試験での得点力向上が期待できます。

最新の動向と将来展望

JIS Q 27001を取り巻く環境は、技術の進歩と脅威の変化に伴って継続的に変化しています。クラウドコンピューティング、IoT、人工知能、ブロックチェーンなどの新技術の普及により、情報セキュリティ管理のあり方も大きく変化しており、これらの変化に対応した規格の改訂と実装手法の進歩が求められています。

サイバー脅威の高度化と多様化も重要な変化要因です。国家レベルの攻撃、ランサムウェア、サプライチェーン攻撃、AIを活用した攻撃など、従来の管理策では対応が困難な新たな脅威が出現しており、これらに対応した管理策の強化が必要になっています。

デジタルトランスフォーメーションの進展により、組織のIT環境は従来の境界防御モデルから分散型のセキュリティモデルへと変化しています。リモートワーク、BYOD、クラウドファースト戦略などの普及により、従来のセキュリティ境界の概念が変化し、ゼロトラストアーキテクチャやSASE(Secure Access Service Edge)などの新たなセキュリティアプローチが注目されています。

これらの変化に対応するため、次世代セキュリティソリューションやAIセキュリティプラットフォームの導入を検討する組織が増えています。これらの技術により、従来の手法では対応困難な高度な脅威の検出と対応が可能になります。

規制環境の変化も重要な要因です。GDPR、CCPA、中国サイバーセキュリティ法など、世界各国でデータ保護とサイバーセキュリティに関する規制が強化されており、グローバルに事業を展開する組織はこれらの複雑な規制要求に対応する必要があります。

まとめ

JIS Q 27001は、現代の情報社会において組織が直面する多様なセキュリティリスクに対応するための包括的なフレームワークを提供します。この規格の適切な理解と実装により、組織は体系的な情報セキュリティ管理を実現し、継続的な改善を通じて変化する脅威に対応できます。

認証取得は単なる目標ではなく、組織の情報セキュリティ成熟度を向上させ、競争優位を獲得するための手段です。経営層のコミットメント、従業員の意識向上、技術的対策の実装、継続的な監視と改善のバランスの取れた取り組みにより、効果的なISMSを構築できます。

応用情報技術者試験の観点からも、JIS Q 27001は重要な学習テーマであり、理論的な理解と実践的な応用能力の両方が求められます。継続的な学習と実務経験を通じて、変化する情報セキュリティ環境に対応できる専門知識を身につけることが重要です。

今後も技術の進歩と脅威の変化に伴い、JIS Q 27001の要求事項や実装手法は継続的に進化していくと予想されます。組織は、これらの変化に柔軟に対応し、持続可能な情報セキュリティ管理体制を構築することで、デジタル化の恩恵を安全に享受できるでしょう。