仮想化技術は、現代のIT環境において欠かせない基盤技術として、企業のシステム構築から個人のコンピューティング環境まで、幅広い分野で活用されています。応用情報技術者試験においても重要な出題分野であり、クラウドコンピューティングやコンテナ技術の理解には不可欠な知識です。この技術により、物理的なハードウェアリソースを論理的に分割し、複数の独立した実行環境を同一のハードウェア上で実現することが可能になります。

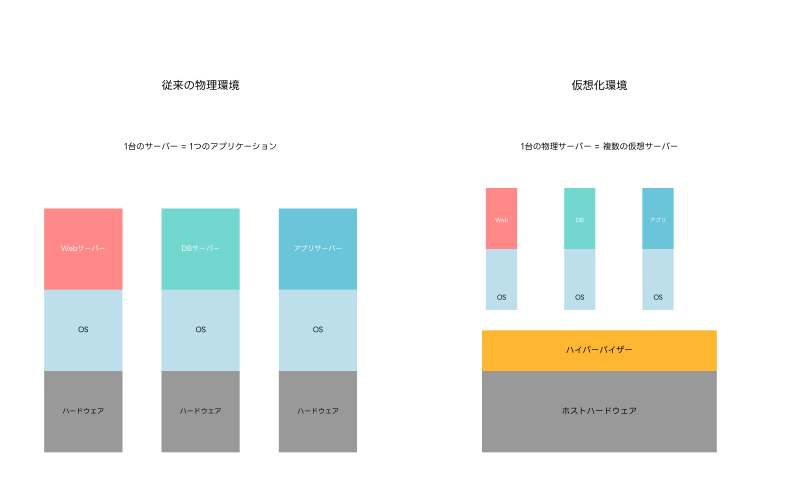

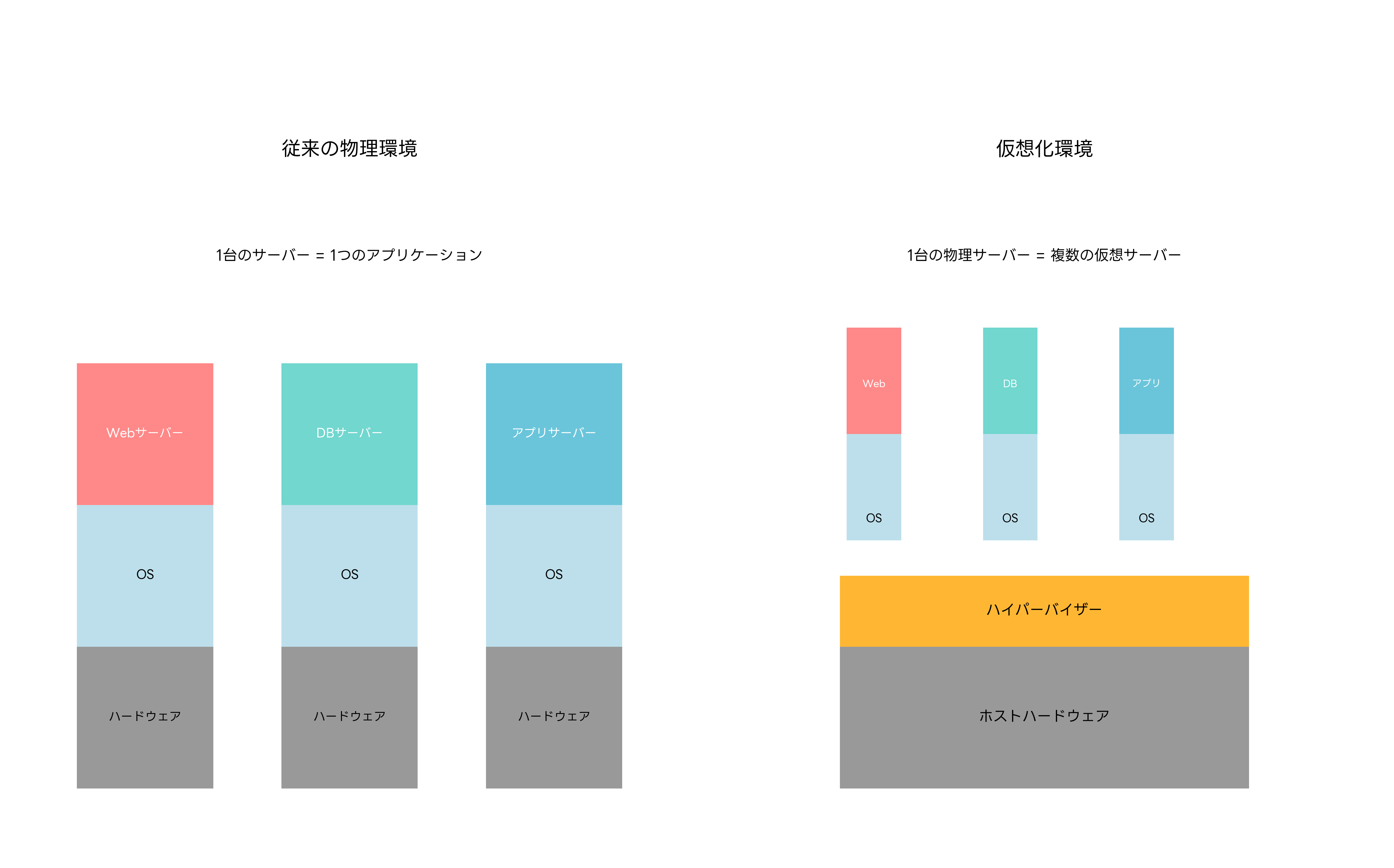

仮想化技術の核心は、物理的なコンピューターリソースを抽象化し、複数の仮想的な実行環境を作り出すことにあります。従来の物理サーバー環境では、一台のサーバーに一つのオペレーティングシステムとアプリケーションが動作していました。しかし、仮想化技術により、一台の物理サーバー上で複数の仮想マシンを動作させ、それぞれが独立したオペレーティングシステムとアプリケーションを実行できるようになりました。

仮想化技術の歴史と発展

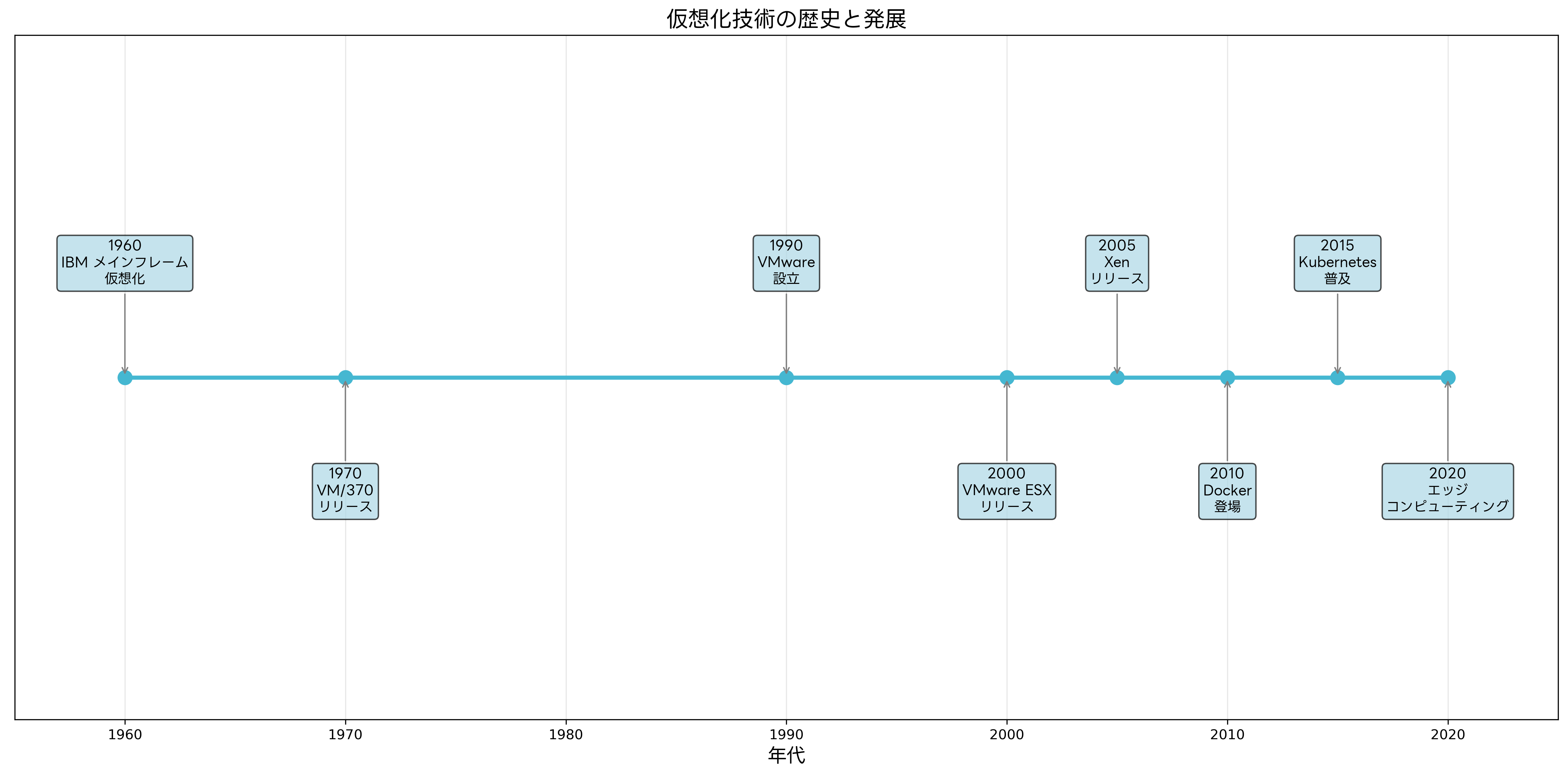

仮想化技術の歴史は1960年代のIBMメインフレームにまで遡ります。当時、高価なメインフレームを効率的に活用するため、複数のユーザーが同時にシステムを利用できる仕組みが開発されました。これが仮想化技術の原点となります。その後、1970年代にはVM/370というオペレーティングシステムが登場し、本格的な仮想化環境が実現されました。

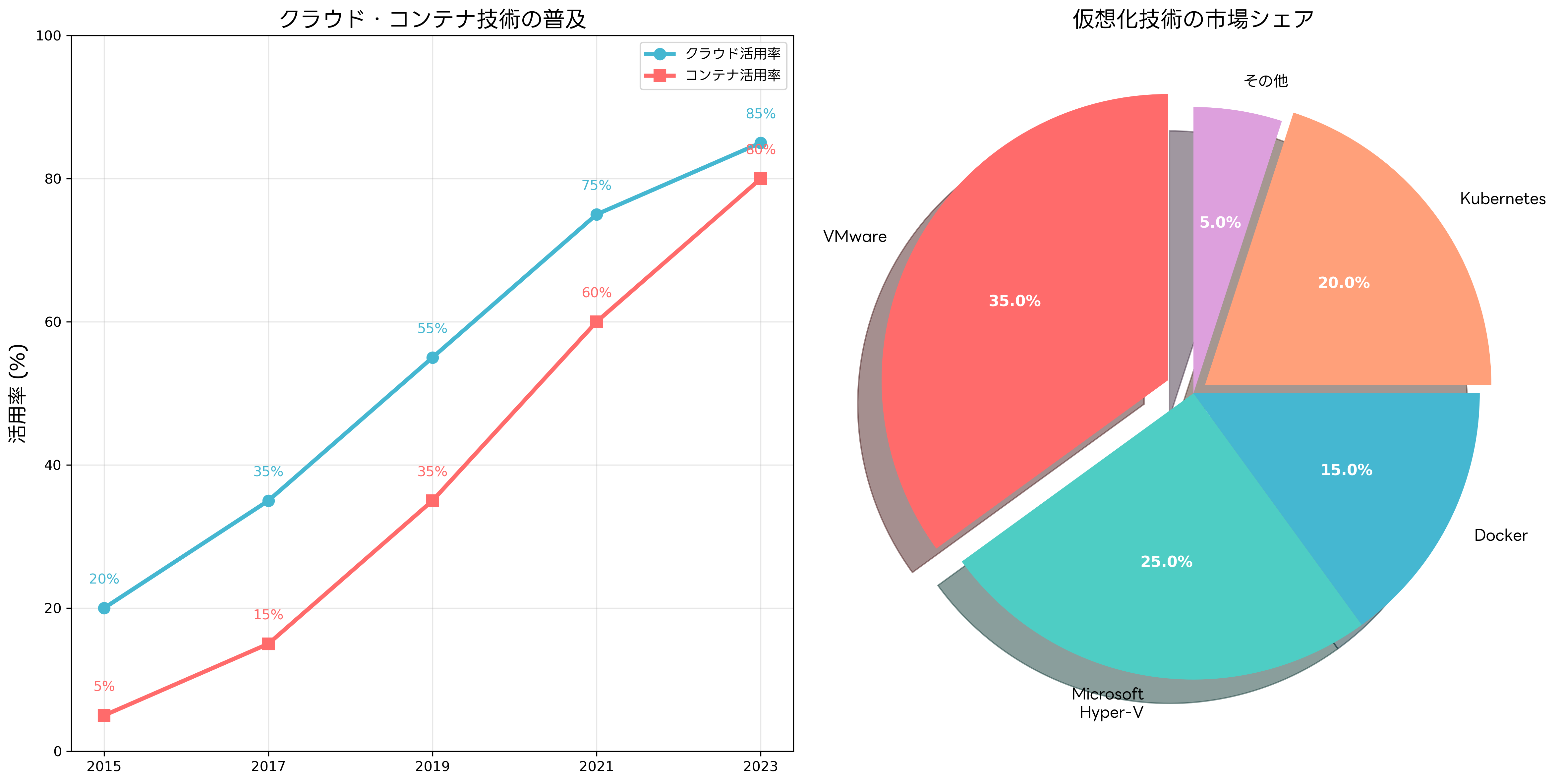

1990年代に入ると、x86アーキテクチャの普及とともに、VMwareが設立され、PC環境での仮想化技術が注目を集めるようになりました。2000年代初頭には、VMware ESXサーバーがリリースされ、企業での仮想化導入が本格化しました。現在では、高性能な仮想化サーバーや仮想化管理ソフトウェアが数多く提供され、あらゆる規模の組織で活用されています。

2005年にはオープンソースのXenハイパーバイザーがリリースされ、仮想化技術の普及がさらに加速しました。2010年代に入ると、Dockerによるコンテナ技術が登場し、軽量な仮想化環境として注目を集めました。Kubernetesの普及により、コンテナオーケストレーションが標準化され、現在のマイクロサービスアーキテクチャの基盤となっています。

仮想化技術の種類と特徴

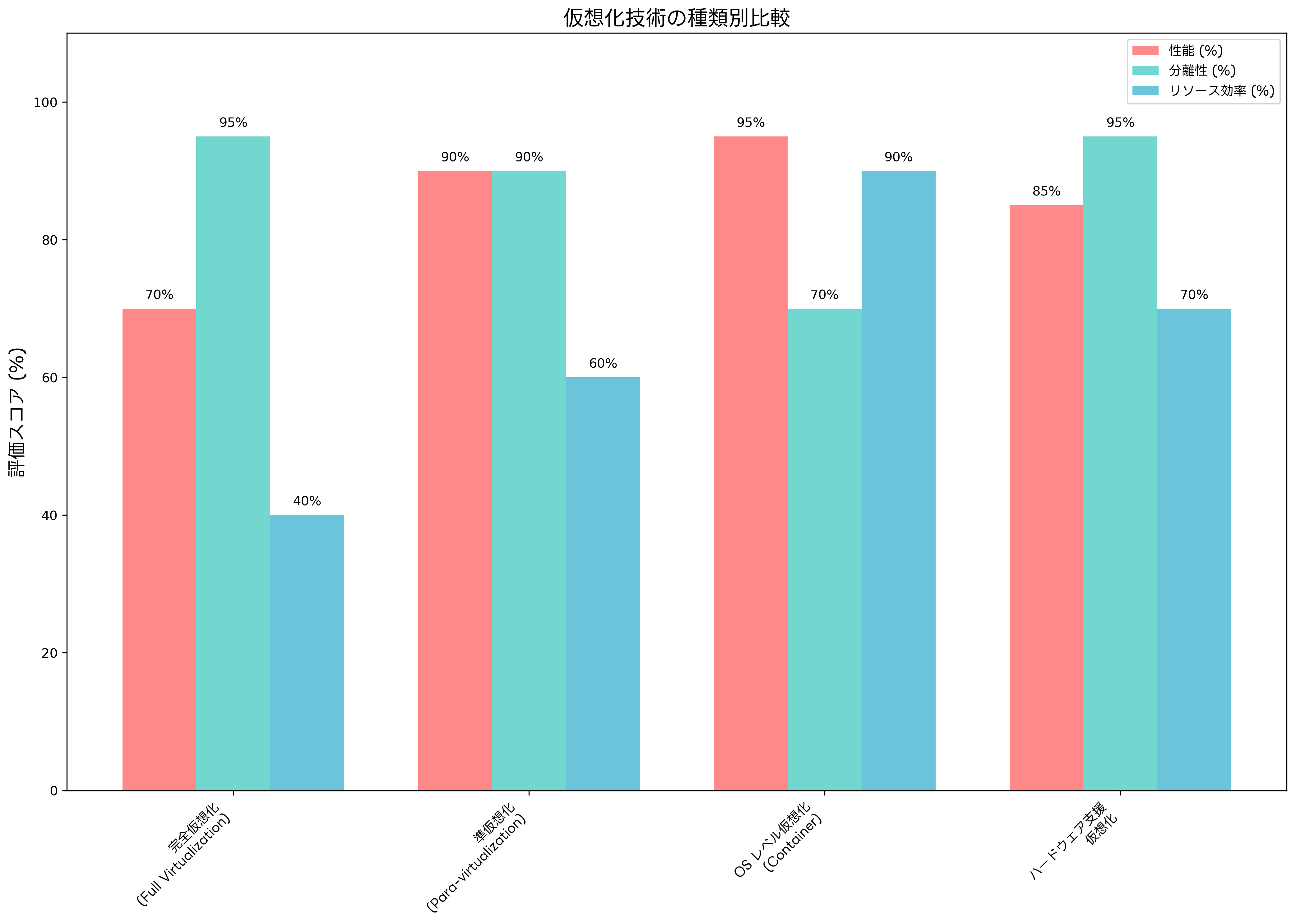

仮想化技術には、実装方式によっていくつかの種類があります。それぞれに特徴があり、用途に応じて適切な技術を選択することが重要です。

完全仮想化(Full Virtualization)は、ゲストオペレーティングシステムに一切の修正を加えることなく、物理ハードウェアを完全にエミュレートする方式です。この方式では、ゲストOSは仮想化されていることを認識せず、あたかも物理ハードウェア上で動作しているかのように振る舞います。VMware vSphereやMicrosoft Hyper-Vなどが代表的な製品です。[VMware vSphere導入ガイド](https://www.amazon.co.jp/s?k=VMware vSphere導入ガイド&tag=amazon-product-items-22)などの技術書を参考に、適切な設計と構築を行うことが重要です。

準仮想化(Para-virtualization)は、ゲストオペレーティングシステムに軽微な修正を加えることで、ハイパーバイザーとの効率的な連携を実現する方式です。完全仮想化と比較して、オーバーヘッドが少なく、高いパフォーマンスを実現できます。Xenハイパーバイザーが代表的な実装例です。この技術を学ぶには、Xen仮想化技術解説書などの専門書が有用です。

ハードウェア支援仮想化は、CPUレベルで仮想化機能をサポートする技術です。Intel VT-xやAMD-Vなどの拡張命令により、ハイパーバイザーの処理を効率化し、パフォーマンスの向上を実現します。現代の仮想化環境では標準的な機能となっており、ハードウェア支援仮想化対応CPUを選択することが推奨されます。

ハイパーバイザーの分類と特徴

ハイパーバイザーは、仮想化技術の中核となるソフトウェアであり、物理ハードウェア上で複数の仮想マシンを管理・制御する役割を担います。ハイパーバイザーには、Type 1(ベアメタル型)とType 2(ホスト型)の二つの主要な分類があります。

Type 1ハイパーバイザーは、物理ハードウェア上で直接動作するタイプで、高いパフォーマンスと安定性を提供します。VMware vSphere ESXi、Microsoft Hyper-V Server、Citrix XenServerなどが代表的な製品です。エンタープライズ環境では、Type 1ハイパーバイザー対応サーバーが広く採用されています。

Type 2ハイパーバイザーは、既存のオペレーティングシステム上でアプリケーションとして動作するタイプです。VMware Workstation、Oracle VirtualBox、Parallels Desktopなどが該当し、主に開発環境やテスト環境で使用されます。個人ユーザーや開発者には、デスクトップ仮想化ソフトウェアとして人気があります。

コンテナ技術とOS レベル仮想化

コンテナ技術は、OSレベルでの仮想化を実現する技術で、従来のハイパーバイザー型仮想化と比較して軽量かつ高速な実行環境を提供します。Dockerが代表的な実装であり、アプリケーションとその依存関係を一つのパッケージとして扱うことができます。

コンテナ技術の最大の特徴は、ホストOSのカーネルを共有することで、仮想マシンと比較して大幅なリソースの節約を実現することです。これにより、同一のハードウェア上でより多くのアプリケーションを動作させることが可能になります。Docker実践ガイドやKubernetes運用ガイドなどの書籍を参考に、コンテナ技術の習得を進めることが推奨されます。

Kubernetesは、コンテナオーケストレーションプラットフォームとして、複数のコンテナを効率的に管理・運用する機能を提供します。自動スケーリング、ロードバランシング、ヘルスチェックなどの機能により、高可用性と拡張性を備えたアプリケーション基盤を構築できます。現在では、Kubernetesクラスター構築キットなどのソリューションも提供されています。

クラウドコンピューティングとの関係

仮想化技術は、クラウドコンピューティングの基盤技術として不可欠な役割を果たしています。Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform(GCP)などのクラウドプロバイダーは、大規模な仮想化インフラストラクチャを構築し、ユーザーにオンデマンドでコンピューティングリソースを提供しています。

Infrastructure as a Service(IaaS)では、仮想マシンとして提供される仮想サーバーが中心的な役割を担います。ユーザーは必要に応じてCPU、メモリ、ストレージなどのリソースを調整し、柔軟なシステム構成を実現できます。Platform as a Service(PaaS)では、コンテナ技術を活用したアプリケーション実行環境が提供され、開発者はインフラストラクチャの管理を気にすることなく、アプリケーション開発に集中できます。

ハイブリッドクラウド環境では、オンプレミスとクラウドを連携させる際に仮想化技術が重要な役割を果たします。ハイブリッドクラウド構築ガイドやマルチクラウド管理ツールを活用することで、複雑な環境を効率的に管理できます。

仮想化技術のメリットとデメリット

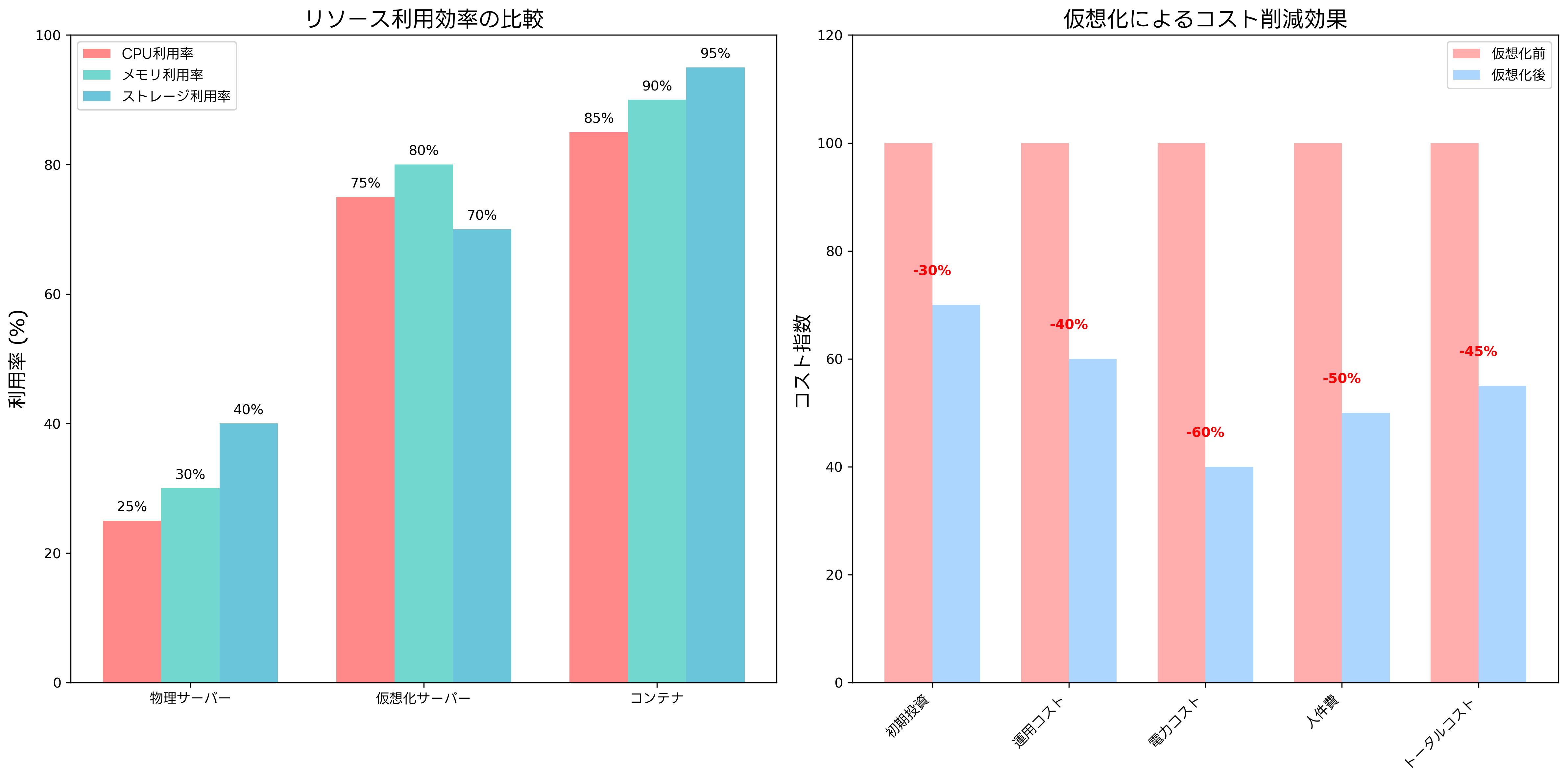

仮想化技術の導入により、企業は多くのメリットを享受できます。最も重要なメリットの一つは、ハードウェアリソースの効率的な活用です。従来の物理サーバー環境では、CPU使用率が20-30%程度に留まることが多く、リソースの無駄が発生していました。仮想化により、複数のワークロードを統合することで、ハードウェア利用率を70-80%まで向上させることが可能です。

コスト削減効果も重要なメリットです。物理サーバーの台数を削減することで、初期投資コスト、電力コスト、冷却コスト、データセンターのスペースコストを大幅に削減できます。また、運用管理の効率化により、人件費の削減も実現できます。TCO分析ツールを使用して、仮想化導入効果を定量的に評価することが推奨されます。

災害復旧とビジネス継続性の向上も大きなメリットです。仮想マシンは物理ハードウェアから独立しているため、障害発生時の復旧が迅速に行えます。また、仮想マシンのスナップショット機能により、システムの状態を保存し、必要に応じて迅速に復元できます。災害復旧ソリューションと組み合わせることで、より堅牢な事業継続体制を構築できます。

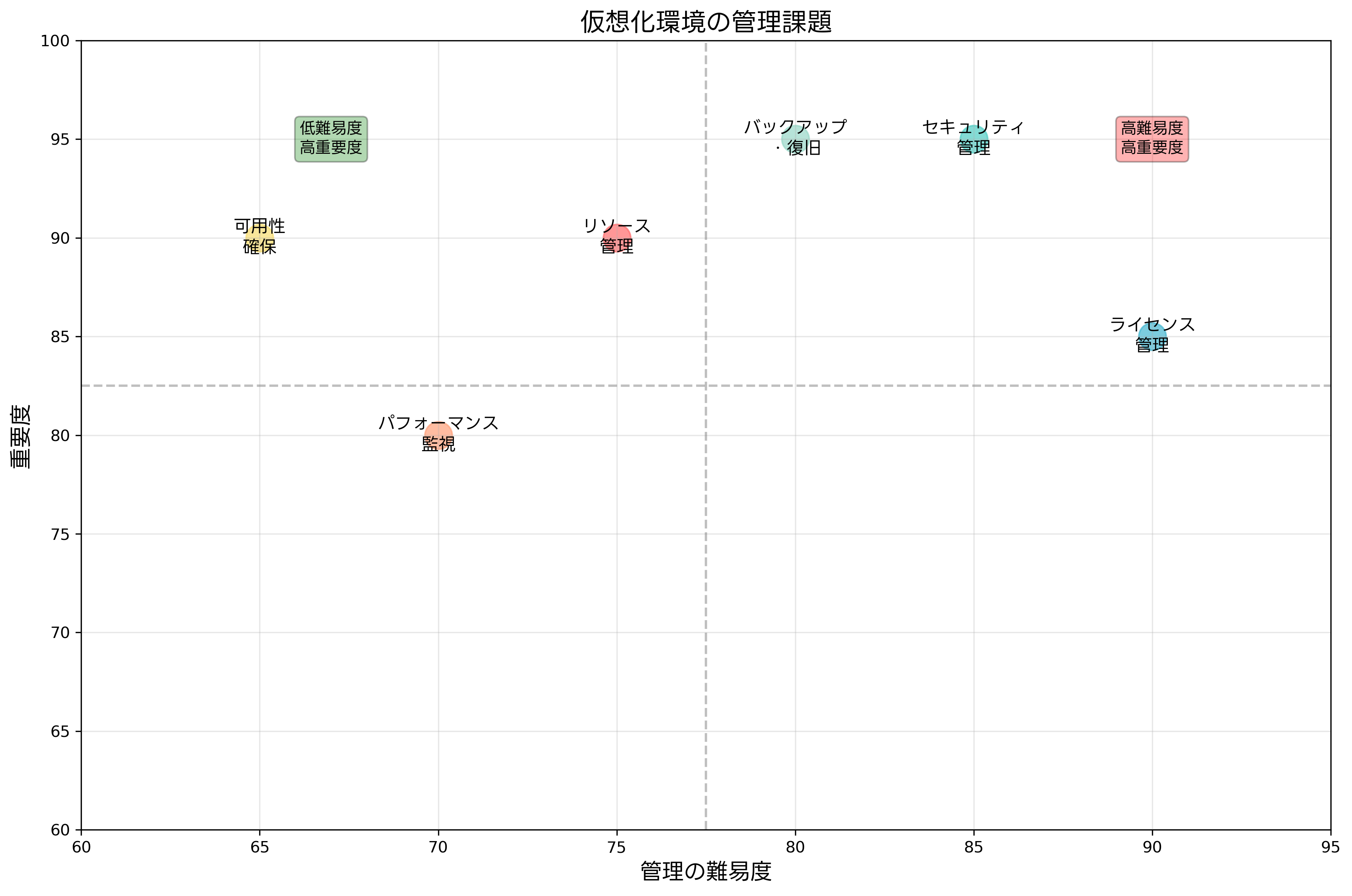

一方で、仮想化技術にはいくつかのデメリットも存在します。パフォーマンスオーバーヘッドは避けられない課題であり、特にI/O集約的なアプリケーションでは影響が顕著に現れる場合があります。また、単一の物理サーバーに複数の仮想マシンを集約することで、単一障害点となるリスクも存在します。

セキュリティ上の考慮事項

仮想化環境のセキュリティは、従来の物理環境とは異なる特有の課題を抱えています。ハイパーバイザーがセキュリティの要となるため、ハイパーバイザー自体の脆弱性管理が重要になります。また、仮想マシン間の分離を確保し、VM Escapeと呼ばれる攻撃を防ぐ対策が必要です。

ネットワークセキュリティの観点では、仮想スイッチや仮想ネットワークの適切な設定が重要です。仮想マシン間の通信を適切に制御し、不正なトラフィックを防ぐため、仮想化セキュリティソリューションの導入が推奨されます。また、ネットワーク監視ツールにより、仮想環境のトラフィックを可視化し、異常を早期に検出することが重要です。

アクセス制御とアイデンティティ管理も重要な要素です。仮想マシンの作成、削除、移行などの操作を適切に制御し、権限のないユーザーによる不正操作を防ぐ必要があります。統合アイデンティティ管理システムを導入することで、一元的なアクセス制御を実現できます。

パフォーマンス最適化と管理

仮想化環境の性能を最大化するためには、適切なリソース配分とパフォーマンス監視が重要です。CPUオーバーコミットの設定、メモリのバルーニング、ストレージのThin Provisioning などの技術を適切に活用することで、リソース利用効率を向上させることができます。

パフォーマンス監視では、物理ホストと仮想マシンの両方のレベルでリソース使用状況を監視する必要があります。仮想化パフォーマンス監視ツールを活用することで、ボトルネックの特定と最適化を効率的に行えます。また、キャパシティプランニングツールにより、将来のリソース需要を予測し、適切な拡張計画を立てることが可能です。

ストレージ仮想化も重要な最適化要素です。SAN(Storage Area Network)やNAS(Network Attached Storage)を活用した共有ストレージにより、仮想マシンの可搬性と可用性を向上させることができます。また、SSDを活用したストレージ階層化により、I/O性能を大幅に改善できます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、仮想化技術は重要な出題分野の一つです。特に、システム構成技術やネットワーク技術の分野で頻繁に出題されています。基本的な仮想化の概念から、具体的な実装技術、セキュリティ上の考慮事項まで幅広い知識が問われます。

午前問題では、ハイパーバイザーの種類と特徴、仮想化技術の分類、コンテナ技術とVM技術の違いなどが出題されています。また、仮想化によるコスト削減効果やパフォーマンス影響についても問われることがあります。応用情報技術者試験対策書で基礎知識を固めることが重要です。

午後問題では、より実践的な場面での仮想化技術の応用が問われます。システム設計時の仮想化技術選択、パフォーマンス問題の解決、セキュリティ対策の実装などが出題されています。実際の業務経験がない場合でも、仮想化実践ハンドブックなどで実例を学ぶことで、問題解決能力を身につけることができます。

実践的な導入事例と設計指針

仮想化技術の導入を成功させるためには、適切な計画と設計が不可欠です。まず、現在のIT環境を詳細に分析し、仮想化に適したワークロードを特定する必要があります。データベースサーバーのように高いI/O性能を要求するアプリケーションは、仮想化による影響を慎重に評価する必要があります。

段階的な導入アプローチが推奨されます。まず、開発環境やテスト環境から仮想化を開始し、運用ノウハウを蓄積した後に本番環境への展開を進めます。この過程で、仮想化管理プラットフォームを導入し、統合的な運用管理体制を構築することが重要です。

ネットワーク設計では、仮想マシンの動的な移行(ライブマイグレーション)を考慮した冗長構成が必要です。また、仮想ネットワークのセグメント化により、セキュリティと性能の両方を確保する必要があります。ストレージ設計では、共有ストレージの性能とキャパシティを適切に設計し、将来の拡張性も考慮する必要があります。

新技術動向と将来展望

仮想化技術は継続的に進化を続けており、新しい技術トレンドが次々と生まれています。エッジコンピューティングの普及により、軽量な仮想化技術への需要が高まっています。MicroVMやunikernelなどの技術により、従来のコンテナ技術よりもさらに軽量で高速な実行環境が実現されています。

AI・機械学習ワークロードに対応した仮想化技術も注目されています。GPU仮想化やFPGA仮想化により、高性能コンピューティングリソースを効率的に共有し、複数のAIワークロードを同時実行することが可能になっています。AI・機械学習向け仮想化ソリューションの活用により、研究開発の効率化が期待されています。

サーバーレスコンピューティングとの融合も重要なトレンドです。Function as a Service(FaaS)では、コンテナ技術をベースとしたイベント駆動型の実行環境が提供され、従来のサーバー管理から解放された開発・運用が可能になっています。また、WebAssembly(WASM)を活用した新しい仮想化アプローチも注目されており、ブラウザ環境を超えた幅広い適用が期待されています。

運用管理とベストプラクティス

仮想化環境の運用管理には、従来の物理環境とは異なるアプローチが必要です。仮想マシンのライフサイクル管理、リソース使用量の監視、パフォーマンスの最適化などを自動化することで、効率的な運用を実現できます。

バックアップ戦略も重要な要素です。仮想マシン全体のスナップショット取得により、迅速な復旧が可能になりますが、ストレージ容量の効率的な使用も考慮する必要があります。仮想化専用バックアップソリューションを活用することで、重複排除や増分バックアップなどの機能により、効率的なデータ保護を実現できます。

キャパシティ管理では、仮想マシンのリソース使用パターンを分析し、適切なリソース配分を行うことが重要です。また、仮想マシンの配置最適化により、物理ホストのリソース使用率を向上させることができます。定期的なキャパシティレビューと、将来の成長を見込んだ拡張計画の策定が必要です。

まとめ

仮想化技術は、現代のIT環境において不可欠な基盤技術として、企業の競争力向上とコスト最適化に大きく貢献しています。ハイパーバイザー型仮想化からコンテナ技術まで、多様な技術選択肢が提供されており、用途に応じて最適な技術を選択することが重要です。

応用情報技術者試験での出題頻度も高く、IT従事者にとって必須の知識領域となっています。基本的な概念から実践的な応用まで、体系的な学習により確実な理解を深めることが求められます。

技術の進歩とともに、仮想化技術も継続的に発展しており、エッジコンピューティング、AI・機械学習、サーバーレスコンピューティングなどの新しい領域での活用が期待されています。これらの技術トレンドを理解し、適切に活用することで、より効率的で柔軟なIT環境の構築が可能になります。

仮想化技術の導入と運用には、技術的な知識だけでなく、組織的な変革管理も重要です。適切な計画と段階的な導入により、仮想化技術の恩恵を最大限に活用し、企業のデジタル変革を推進することができるでしょう。