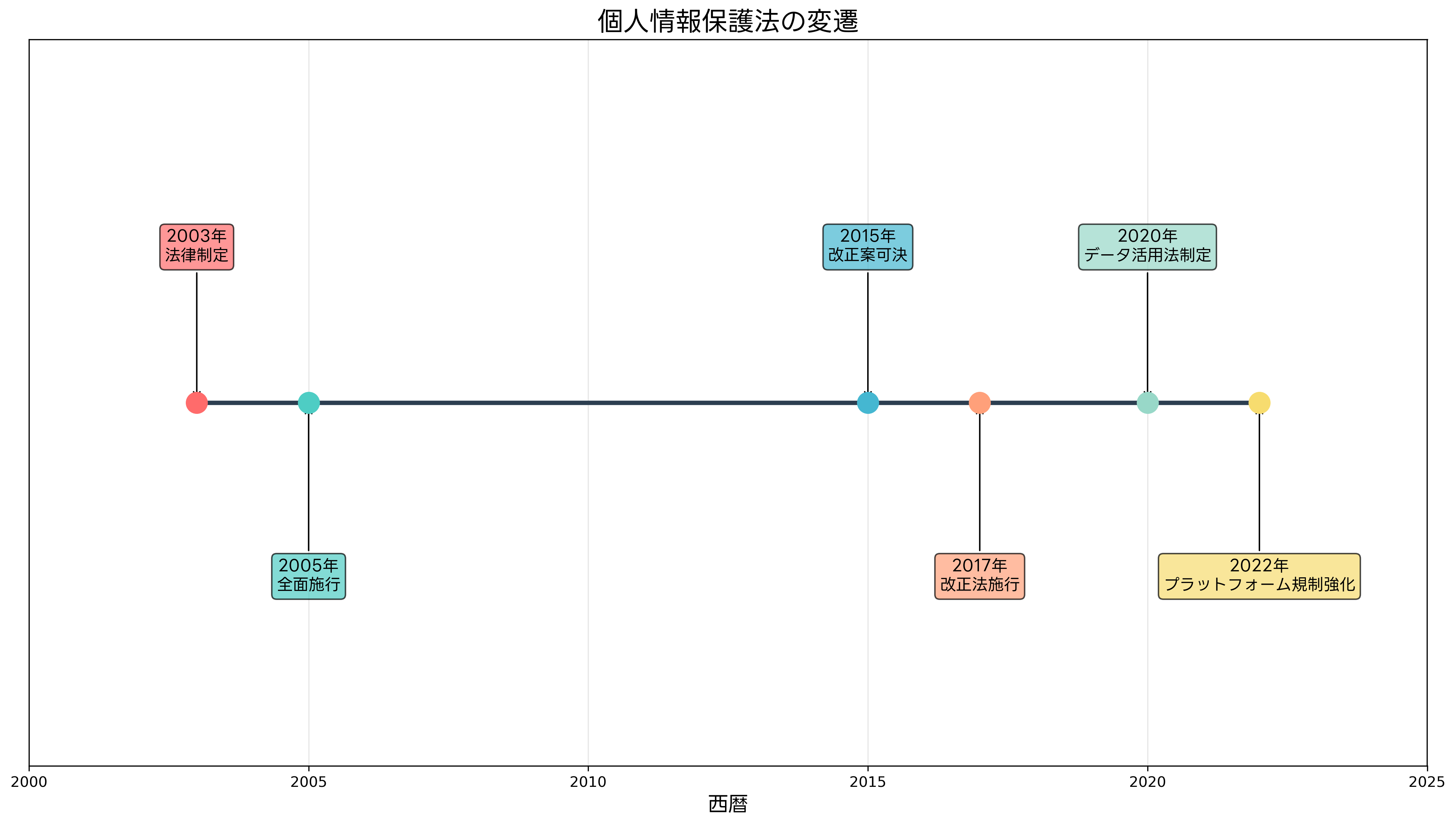

現代のデジタル社会において、個人情報保護法は私たちの日常生活と密接に関わる重要な法律です。インターネットの普及、スマートフォンの利用拡大、IoTデバイスの浸透により、個人情報の取り扱いは従来よりもはるかに複雑で大規模になっています。応用情報技術者試験においても、この法律に関する理解は必須の知識となっており、情報システムの設計・運用に携わる技術者にとって欠かせない法的基盤となっています。

個人情報保護法は、個人の権利利益を保護することを目的として制定された法律で、個人情報を取り扱う事業者に対して様々な義務を課しています。この法律は時代の変化とともに改正を重ね、現在では国際的なデータ保護規制との整合性を図りながら、日本独自の制度として発展を続けています。

個人情報保護法の基本概念と定義

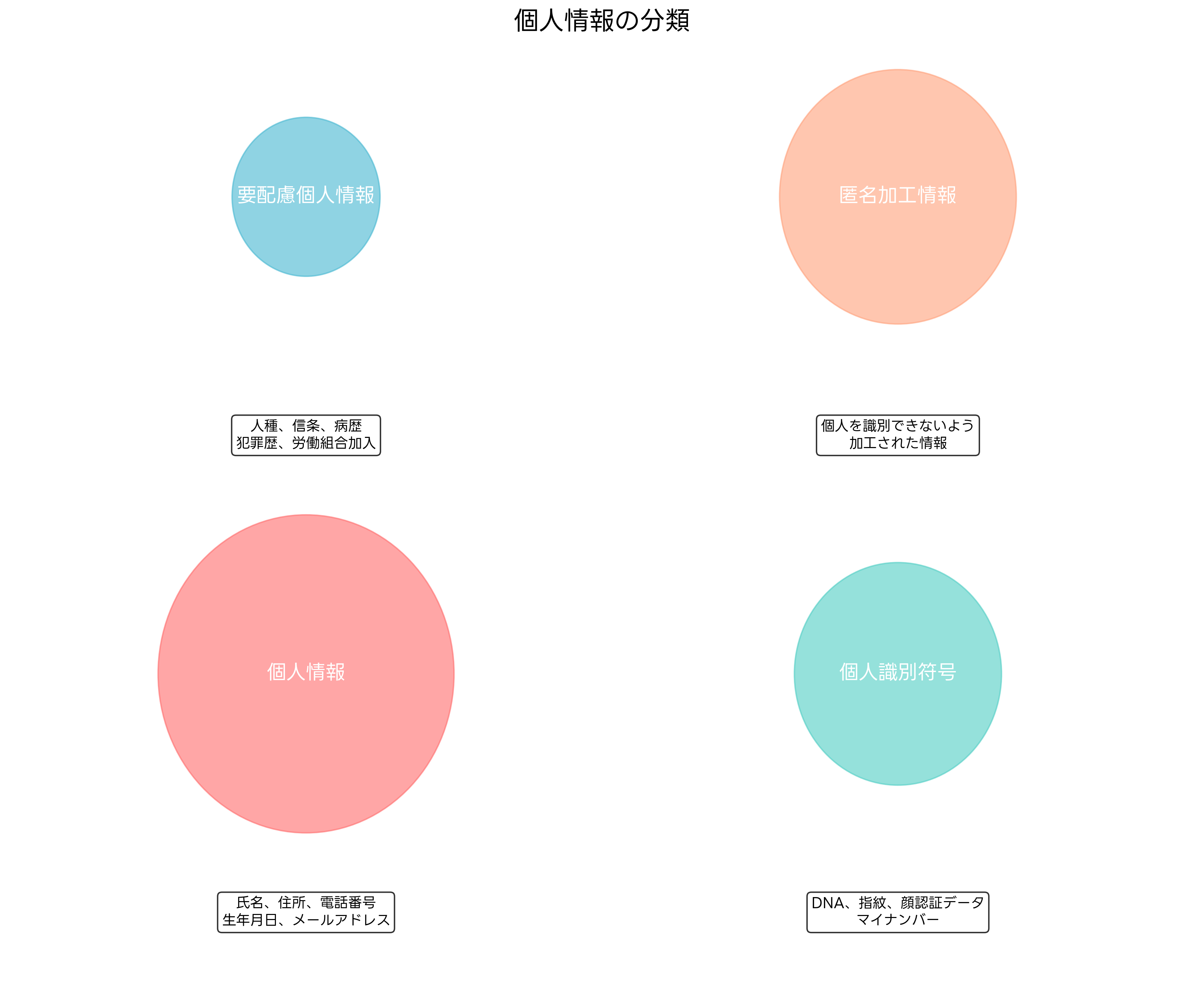

個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。これには、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスなどの基本的な情報から、より複雑なデータまで幅広く含まれます。

法律では、個人情報をいくつかのカテゴリーに分類して規定しています。まず、「個人識別符号」と呼ばれるカテゴリーがあります。これは、DNAを構成する塩基配列、指紋、顔の骨格や皮膚の色素などの生体情報、旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、マイナンバーなど、個人を一意に識別できる符号のことです。これらの情報は特に厳格な管理が求められており、専用の暗号化ソフトウェアを使用して保護することが推奨されます。

次に、「要配慮個人情報」という特別なカテゴリーがあります。これは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよう特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報です。要配慮個人情報の取得には、原則として本人の同意が必要であり、取り扱いには特に慎重な対応が求められます。

また、「匿名加工情報」という概念も重要です。これは、個人情報に含まれる記述等の一部を削除したり、個人識別符号を削除したりして、特定の個人を識別することができないように加工した情報のことです。匿名加工情報は、適切な加工を施すことで、本人の同意を得ることなく第三者への提供や活用が可能になります。匿名加工の作業には、専門的なデータ処理ツールの活用が有効です。

個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものを「個人情報データベース等」と呼びます。このデータベースを事業の用に供している者が「個人情報取扱事業者」として法律の規制対象となります。現在では、取り扱う個人情報の数に関係なく、すべての事業者が個人情報取扱事業者として規制を受けることになっています。

個人情報取扱事業者の義務

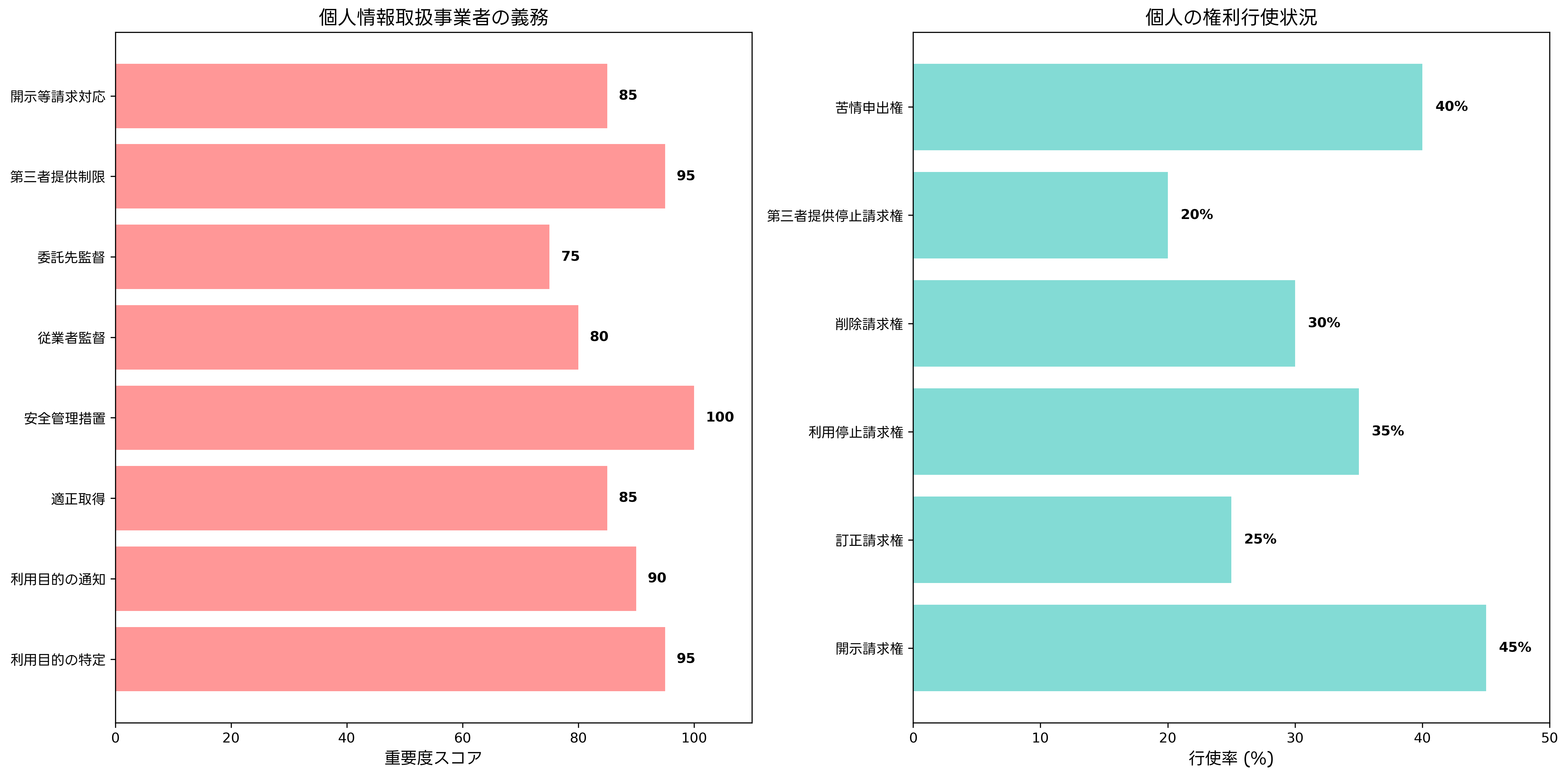

個人情報取扱事業者には、個人情報の適正な取り扱いを確保するために、法律で定められた様々な義務が課せられています。これらの義務は、個人情報の取得から廃棄まで、すべての段階において適用されます。

最初の義務は「利用目的の特定」です。事業者は個人情報を取り扱うにあたって、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。「顧客サービスの向上のため」といった抽象的な表現ではなく、「商品の配送のため」「アフターサービスの提供のため」といった具体的な目的を明示する必要があります。利用目的の管理には、個人情報管理システムの導入が効果的です。

次に、「利用目的の通知等」の義務があります。個人情報を取得する際には、あらかじめ利用目的を公表するか、取得後速やかに本人に通知または公表しなければなりません。ウェブサイトでの個人情報取得の場合は、プライバシーポリシーページで利用目的を明示することが一般的です。

「適正取得」の義務では、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならないとされています。また、要配慮個人情報については、原則として本人の同意を得ないで取得してはならないという厳格な規制があります。適正な取得プロセスを管理するために、コンプライアンス管理ツールの活用が推奨されます。

「安全管理措置」は個人情報保護の中核となる義務です。取得した個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。これには、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置の4つの観点からの対策が含まれます。技術的安全管理措置として、高度なファイアウォールや侵入検知システムの導入が重要です。

「従業者の監督」義務では、個人情報を取り扱う従業者に対して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。これには、従業者への教育訓練、アクセス権限の管理、作業の監視などが含まれます。従業者教育には、個人情報保護研修プログラムの活用が効果的です。

「委託先の監督」も重要な義務です。個人情報の取り扱いを委託する場合は、委託先における個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。委託契約においては、個人情報の取り扱いに関する条項を明記し、定期的な監査を実施することが求められます。

「第三者提供の制限」は、個人情報の不正な流通を防ぐための重要な規制です。原則として、本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならないとされています。ただし、法令に基づく場合や、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合など、一定の例外が認められています。第三者提供の管理には、データ流通管理システムの導入が有効です。

最後に、「開示等の請求への対応」義務があります。本人から個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等の請求があった場合は、法律で定められた手続きに従って対応しなければなりません。この対応を円滑に行うため、個人情報開示システムの構築が推奨されます。

個人の権利とその行使

個人情報保護法は、事業者に義務を課すだけでなく、個人に対しても様々な権利を保障しています。これらの権利は、個人が自分の情報をコントロールし、プライバシーを保護するための重要な手段となっています。

「開示請求権」は、事業者が保有する自分の個人情報について、その利用目的、第三者提供の状況などの開示を求める権利です。この権利により、個人は自分の情報がどのように使われているかを知ることができます。開示請求を行う際には、本人確認のため、本人確認書類の提示が求められることが一般的です。

「訂正・追加・削除請求権」は、保有個人情報に事実の誤りがある場合に、その訂正、追加または削除を求める権利です。例えば、住所変更が反映されていない場合や、誤った情報が登録されている場合に行使することができます。

「利用停止・消去請求権」は、個人情報が法律に違反して取り扱われている場合に、その利用の停止または消去を求める権利です。同意なく取得された情報や、利用目的を超えて使用されている情報について、この権利を行使することができます。

「第三者提供停止請求権」は、個人情報が法律に違反して第三者に提供されている場合に、その停止を求める権利です。自分の情報が無断で他の事業者に提供されていることが判明した場合に行使できます。

これらの権利を効果的に行使するためには、まず自分の情報がどの事業者にどのような形で保存されているかを把握することが重要です。個人情報管理手帳などを活用して、個人情報の提供先を記録しておくことが推奨されます。

違反時の罰則と法的責任

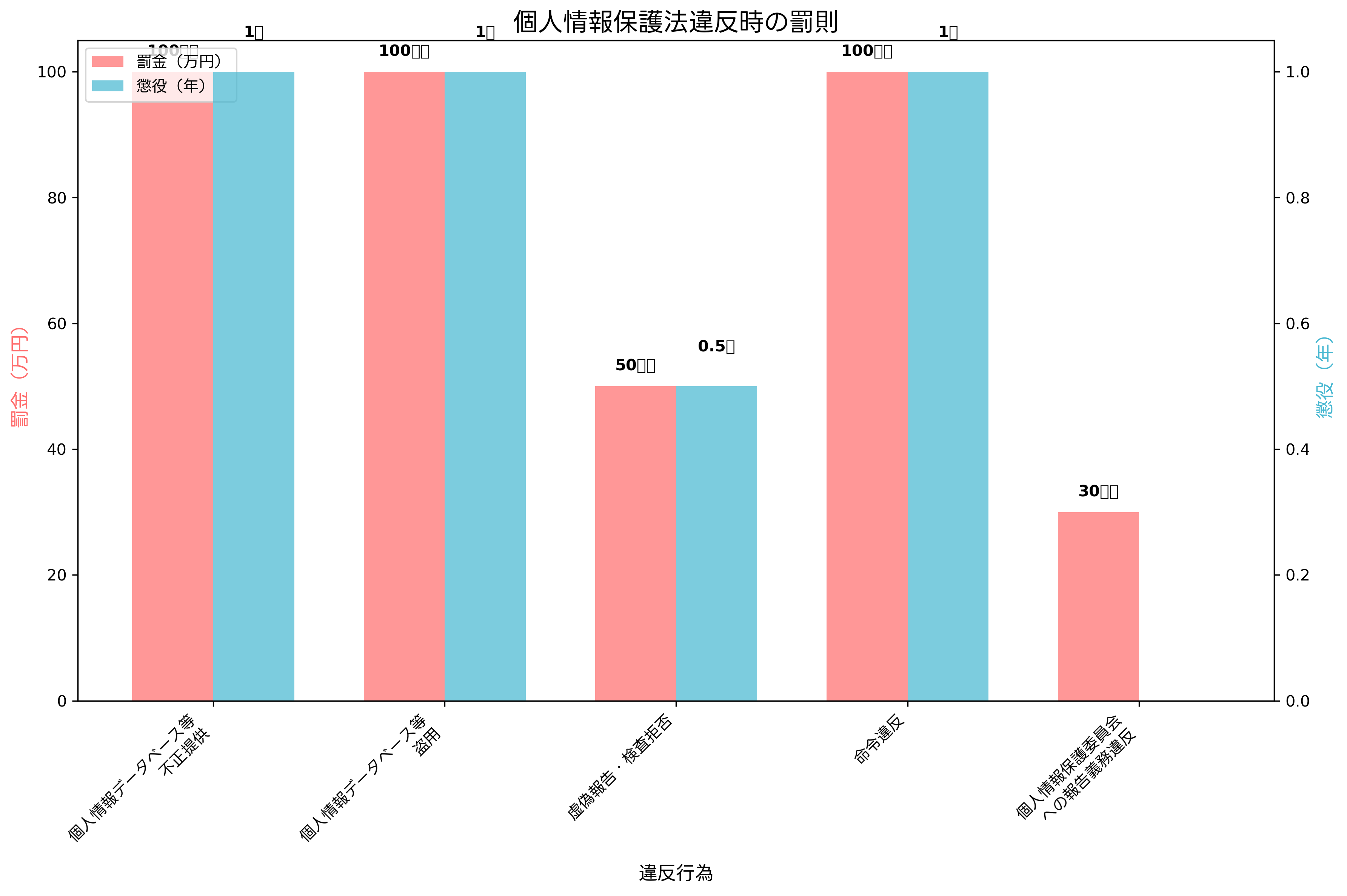

個人情報保護法に違反した場合、事業者には重い罰則が科せられます。これらの罰則は、個人情報の適正な取り扱いを確保し、個人の権利利益を保護するための重要な抑止力となっています。

最も重い罰則は、個人情報データベース等を不正に提供した場合で、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。これは、故意に個人情報を外部に漏えいさせた場合や、不正な利益を得る目的で個人情報を第三者に提供した場合などが該当します。

個人情報データベース等を盗用した場合も同様に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。これは、権限なく個人情報にアクセスし、複写・複製して持ち出すなどの行為が該当します。このような行為を防ぐためには、アクセス制御システムや操作ログ監視ツールの導入が重要です。

個人情報保護委員会に対する虚偽の報告や検査の拒否・妨害・忌避をした場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。個人情報保護委員会は、法律の適正な執行を確保するために、事業者に対して報告を求めたり、立入検査を行ったりする権限を有しており、これらに応じない場合には罰則の対象となります。

個人情報保護委員会からの命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。これは、改善命令や緊急停止命令などに従わない場合が該当します。

個人情報保護委員会への報告義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられます。重大な個人情報漏えい事案が発生した場合、事業者は速やかに個人情報保護委員会に報告しなければなりませんが、この報告を怠った場合に適用されます。

これらの刑事罰に加えて、民事上の損害賠償責任も発生する可能性があります。個人情報の漏えいにより損害を受けた個人は、事業者に対して慰謝料や実損害の賠償を求めることができます。大規模な個人情報漏えい事案では、数億円から数十億円の損害賠償が発生することもあり、事業者にとって重大なリスクとなっています。このようなリスクに備えるため、サイバー保険への加入を検討する企業が増えています。

データ流通市場と経済効果

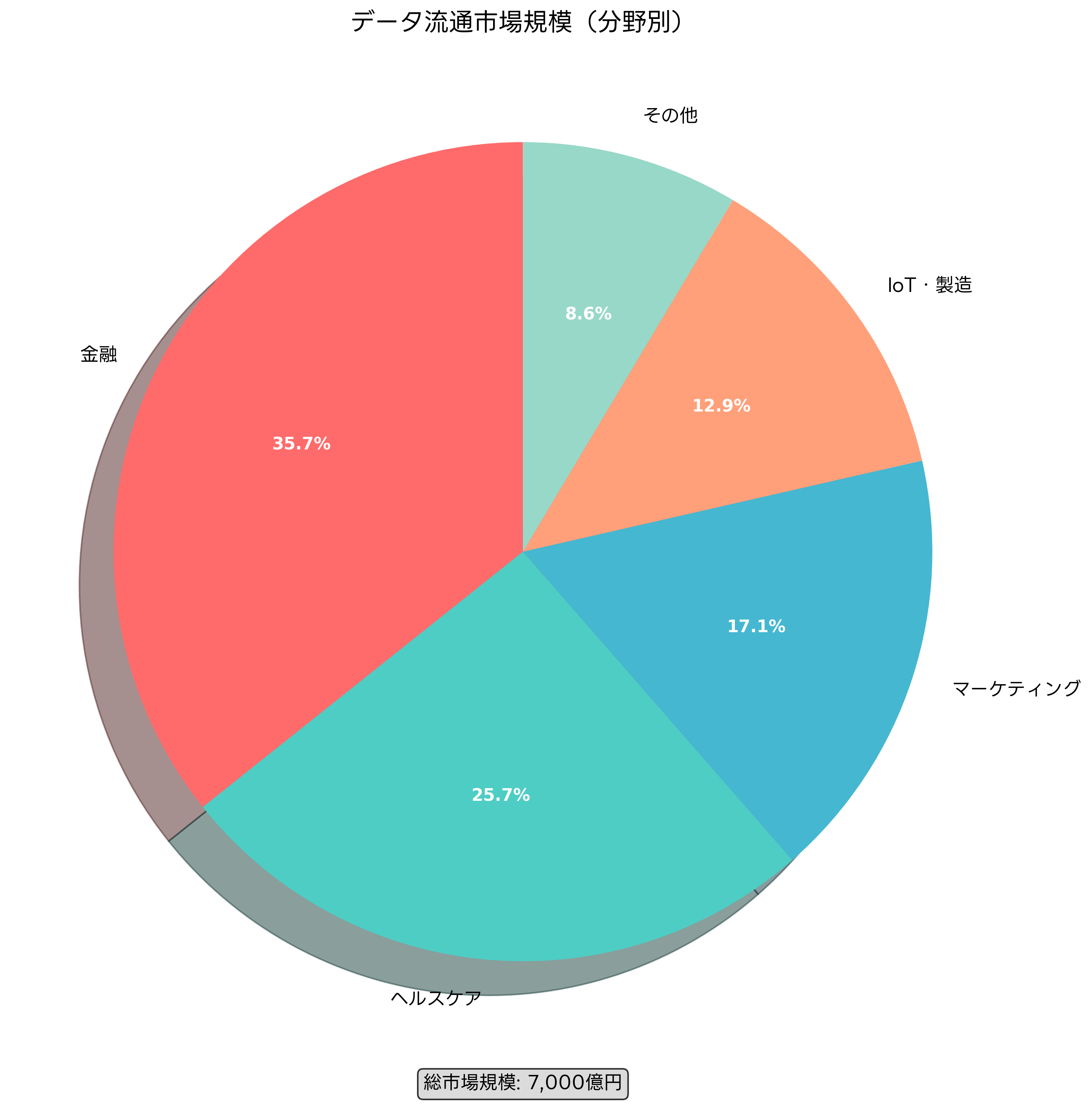

個人情報保護法の適切な運用は、データ流通市場の健全な発展にも重要な役割を果たしています。法的な枠組みが明確であることで、事業者は安心してデータビジネスに取り組むことができ、個人も自分の情報が適切に保護されているという信頼のもとでサービスを利用することができます。

日本のデータ流通市場は年々拡大しており、特に金融、ヘルスケア、マーケティング分野での成長が顕著です。金融分野では、顧客の取引履歴や信用情報を活用したフィンテックサービスが拡大しており、フィンテック関連書籍で最新動向を学ぶ専門家が増えています。

ヘルスケア分野では、ウェアラブルデバイスによる健康データの収集・分析が進んでおり、個人の健康管理や医療の質向上に貢献しています。健康データ管理デバイスの普及により、この分野の市場規模は急速に拡大しています。

マーケティング分野では、消費者の行動データを活用したパーソナライゼーション技術が発達しており、より効果的な広告配信やサービス提案が可能になっています。ただし、これらの活用には個人情報保護法の適切な遵守が前提となっており、プライバシー・バイ・デザインの考え方に基づいたシステム設計が重要視されています。

IoT・製造分野では、工場の設備データや製品の利用データを活用した効率化や新サービス創出が進んでいます。これらのデータには個人を特定できる情報が含まれる場合があり、個人情報保護法の適用を受ける可能性があります。IoTセキュリティソリューションの導入により、適切なデータ保護を実現することが重要です。

国際的な個人情報保護の動向

個人情報保護は世界的な課題となっており、各国で様々な法制度が整備されています。特に、欧州連合のGDPR(一般データ保護規則)は、世界で最も厳格な個人情報保護法制度として知られており、日本の個人情報保護法にも大きな影響を与えています。

GDPRとの整合性を図るため、日本では「十分性認定」の取得に向けた法制度の整備が進められました。この認定により、日本と欧州間での個人情報の円滑な移転が可能になり、国際的なビジネス展開が促進されています。十分性認定の詳細については、国際データ保護法の専門書で詳しく学ぶことができます。

アメリカでは、州レベルでの個人情報保護法制定が進んでおり、特にカリフォルニア州のCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)は注目を集めています。これらの国際的な動向を理解することは、グローバルにビジネスを展開する企業にとって重要であり、国際プライバシー法務の解説書などで知識を深めることが推奨されます。

アジア太平洋地域でも、韓国、シンガポール、オーストラリアなど多くの国で個人情報保護法制の強化が進んでおり、国際的な協調と制度の調和が図られています。これらの動向を踏まえ、日本企業も国際標準に対応した個人情報保護体制の構築が求められています。

コンプライアンス体制の構築

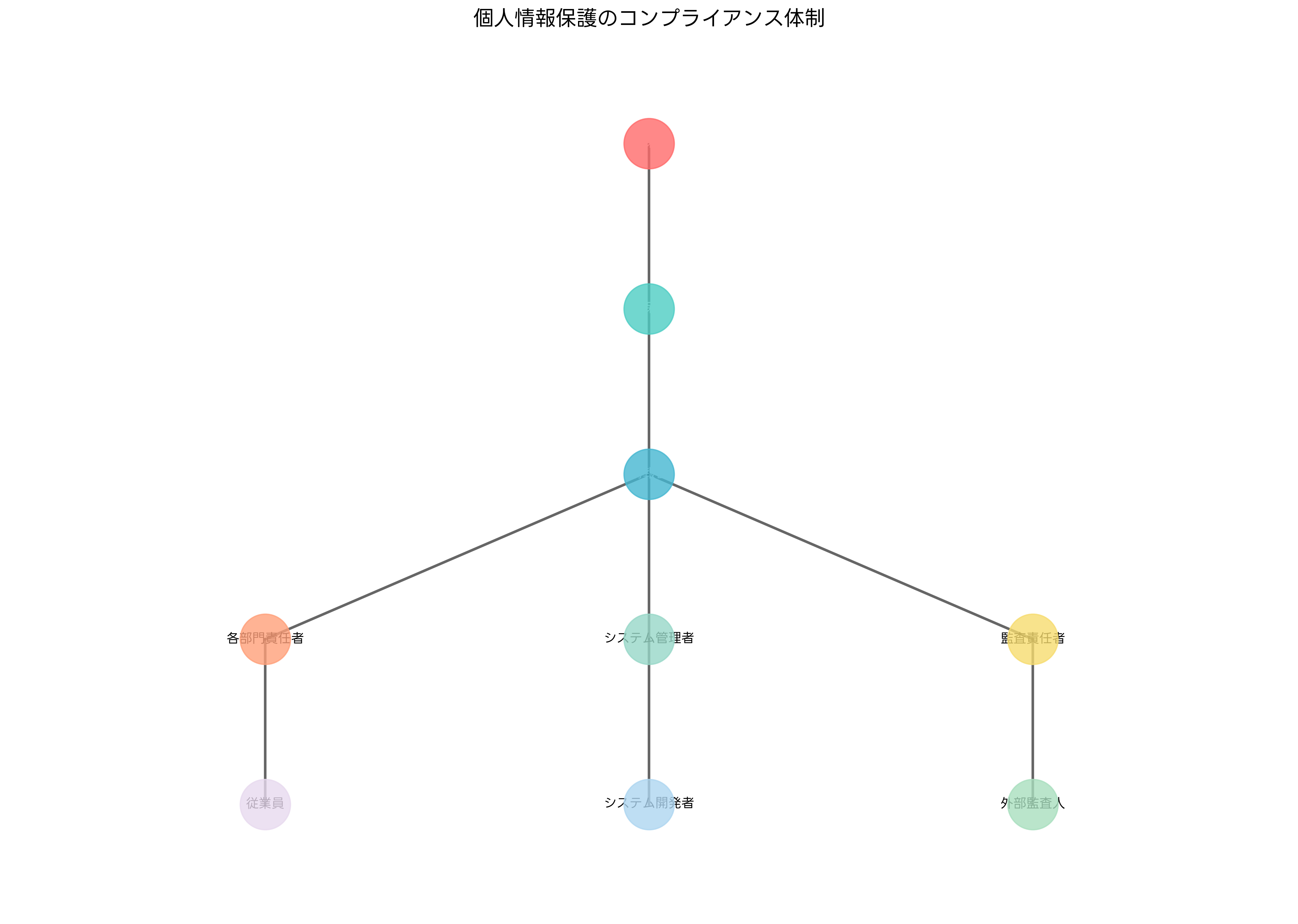

効果的な個人情報保護を実現するためには、組織内でのコンプライアンス体制の構築が不可欠です。この体制は、経営層から現場の従業員まで、組織全体で一貫した取り組みを実現するために重要な役割を果たします。

コンプライアンス体制の頂点には、個人情報保護責任者(CPO:Chief Privacy Officer)を配置することが推奨されます。CPOは、組織全体の個人情報保護戦略を統括し、経営層と現場をつなぐ重要な役割を担います。CPOの役割と責任については、個人情報保護責任者ガイドブックで詳しく学ぶことができます。

個人情報管理者は、日常的な個人情報の取り扱いを監督し、各部門との調整を行います。この役職には、法律知識とシステム知識の両方を持つ人材を配置することが理想的です。各部門責任者は、自部門における個人情報の取り扱い状況を把握し、適切な管理を実行する責任を負います。

システム管理者は、技術的安全管理措置の実装と運用を担当します。システムセキュリティ管理ツールを活用して、個人情報の適切な保護を技術面から支援します。

監査責任者は、個人情報保護体制の有効性を定期的に評価し、改善提案を行います。内部監査と外部監査を組み合わせることで、客観的な評価を実現することができます。内部監査マニュアルを活用することで、効果的な監査を実施できます。

従業員に対する継続的な教育も重要な要素です。個人情報保護に関する基礎知識から、具体的な業務での注意点まで、体系的な教育プログラムを実施することが必要です。従業員向け個人情報保護研修教材を活用することで、効果的な教育を実現できます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、個人情報保護法は重要な出題分野の一つです。午前問題では、法律の基本概念、事業者の義務、個人の権利、罰則などについて問われることが多く、午後問題では実際のシステム開発や運用における個人情報保護の考慮事項が出題されます。

試験対策としては、まず法律の条文を正確に理解することが重要です。応用情報技術者試験対策書や個人情報保護法解説書を活用して、基礎知識を固めることが推奨されます。

実務的な観点からは、システム設計における個人情報保護の考慮事項、データベース設計での注意点、ウェブアプリケーション開発でのプライバシー配慮などが重要なテーマとなります。これらの知識は、プライバシーテクノロジーの専門書で詳しく学ぶことができます。

近年の試験では、クラウドサービス利用時の個人情報保護、AIシステムにおけるプライバシー保護、IoTデバイスでの個人情報取り扱いなど、最新技術と個人情報保護の関係についても出題される傾向があります。最新ITトレンドと法務の関係を解説した書籍で知識を補完することが有効です。

技術的安全管理措置の具体的実装

個人情報保護法で求められる技術的安全管理措置を具体的に実装するためには、様々な技術とツールを組み合わせる必要があります。これらの措置は、個人情報の漏えい、滅失、毀損を防ぐための技術的な防護壁として機能します。

アクセス制御では、個人情報を取り扱うシステムへのアクセスを、必要最小限の権限を持つ者に限定します。多要素認証システムの導入により、IDとパスワードだけでなく、生体認証やワンタイムパスワードを組み合わせた強固な認証を実現できます。

暗号化技術の活用も重要です。個人情報を含むデータベースや通信には、AES256などの強力な暗号化アルゴリズムを適用します。企業向け暗号化ソリューションを導入することで、データの保存時と転送時の両方で適切な暗号化を実現できます。

ログの記録と監視は、不正アクセスや異常な操作を検出するために不可欠です。統合ログ管理システムにより、システムへのアクセス履歴、データの変更履歴、管理者の操作履歴などを一元的に管理し、異常を検知した際には即座にアラートを発出できます。

バックアップとリストア機能により、システム障害や災害時でも個人情報の可用性を確保します。エンタープライズバックアップシステムを使用して、定期的で信頼性の高いバックアップを実現し、必要時には迅速なリストアを可能にします。

ウイルス対策とマルウェア検知も重要な要素です。統合エンドポイントセキュリティにより、個人情報を取り扱う端末やサーバーを悪意のあるソフトウェアから保護します。

新技術と個人情報保護の課題

人工知能、IoT、ブロックチェーンなどの新技術の普及により、個人情報保護にも新たな課題が生まれています。これらの技術を活用する際には、従来の個人情報保護の枠組みを新しい技術環境に適応させる必要があります。

AI技術では、機械学習モデルの訓練に大量の個人情報が使用される場合があります。この際、個人の同意の取得、利用目的の特定、データの最小化などの原則を適用する必要があります。AI倫理とプライバシーの専門書で、これらの課題への対応方法を学ぶことができます。

IoTデバイスでは、センサーから取得される多様なデータが個人情報に該当する可能性があります。位置情報、行動パターン、生体情報などが自動的に収集されるため、これらのデータの取り扱いには特別な注意が必要です。IoTプライバシー設計ガイドを参考に、適切な対応策を検討することが重要です。

ブロックチェーン技術では、データの不変性という特性が個人情報保護法の削除権や訂正権の行使を困難にする場合があります。この技術を個人情報の取り扱いに適用する際には、法的要件と技術的制約のバランスを慎重に検討する必要があります。

クラウドサービスの利用では、データの越境移転や第三者提供の問題が生じる可能性があります。クラウドセキュリティとプライバシーの解説書で、適切なクラウド利用のポイントを学ぶことができます。

まとめ

個人情報保護法は、デジタル社会における個人の権利保護と事業活動の両立を図る重要な法律です。事業者には適切な個人情報の取り扱いが求められ、個人には自分の情報をコントロールする権利が保障されています。応用情報技術者試験においても重要な分野であり、情報システムの設計・開発・運用に携わる専門家にとって必須の知識となっています。

技術の進歩とともに個人情報保護の課題も変化し続けており、継続的な学習と対応が必要です。法律の理解と技術的な実装の両方をバランスよく身につけることで、安全で信頼性の高い情報システムを構築し、社会のデジタル化に貢献することができます。個人情報保護は単なる法的義務ではなく、持続可能なデジタル社会を実現するための基盤となる重要な取り組みなのです。