公的個人認証法は、デジタル化が急速に進む現代社会において、電子申請や電子取引における本人確認の信頼性を確保するための重要な法律です。正式名称を「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」といい、2002年に制定されて以来、日本のデジタル社会基盤の根幹を支えています。応用情報技術者試験においても、電子政府や情報セキュリティの分野で頻出の重要なトピックです。

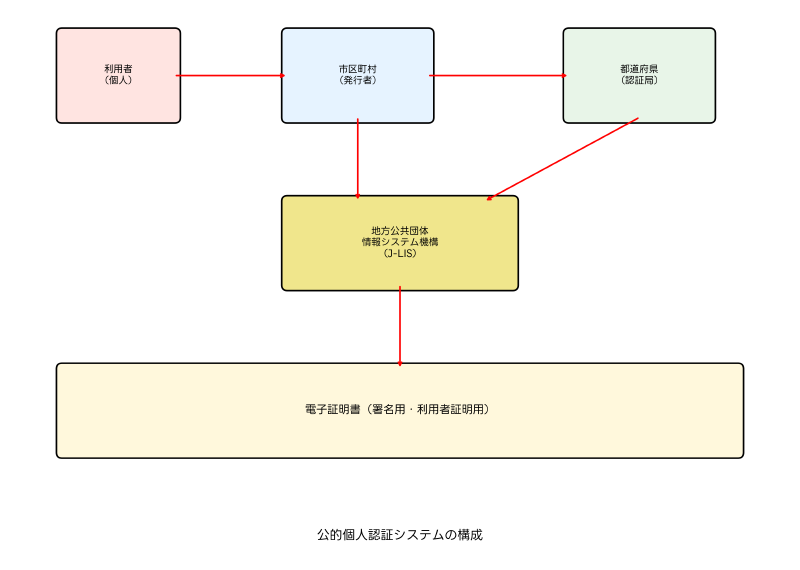

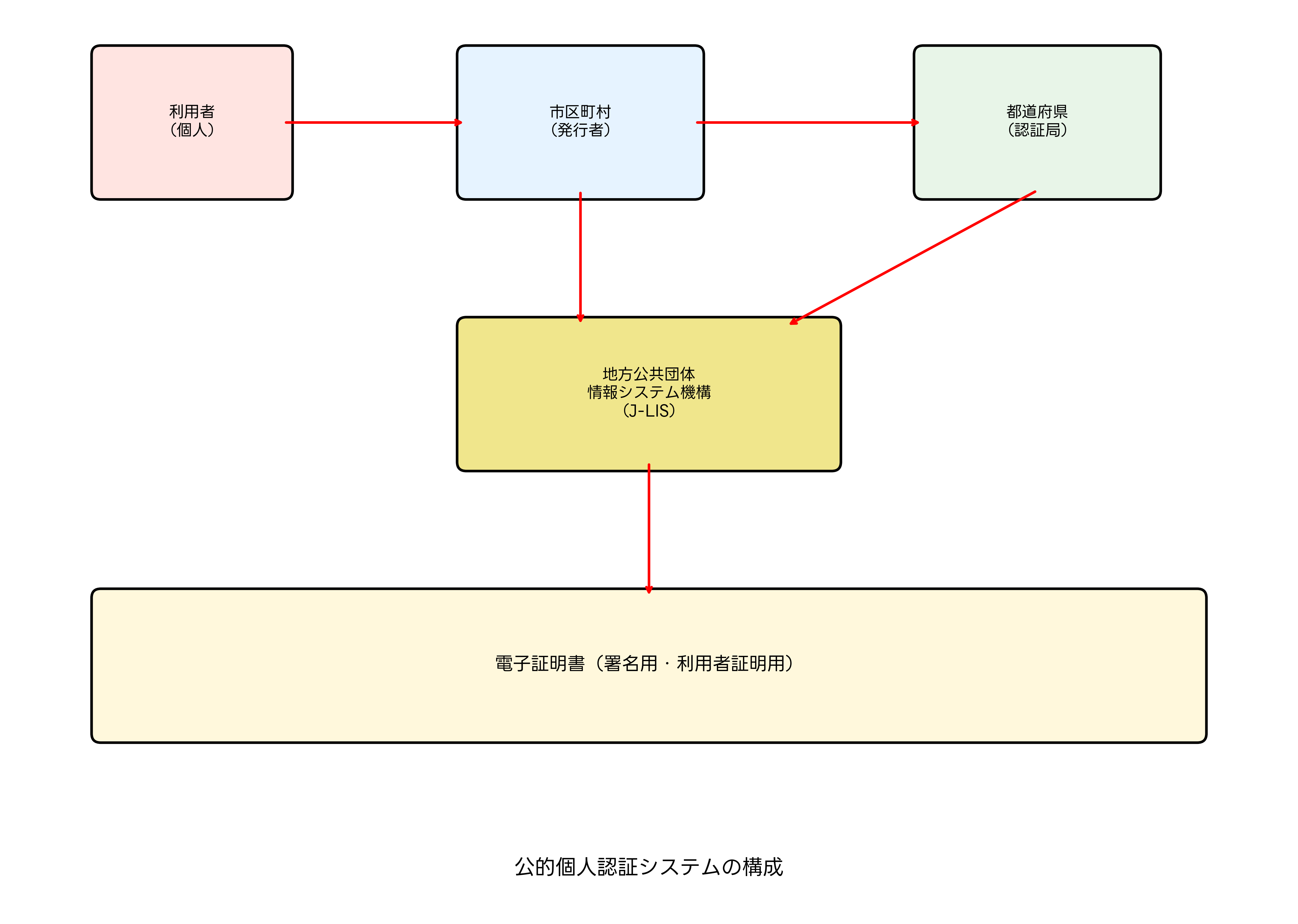

この法律は、地方公共団体が電子証明書を発行し、インターネット上での本人確認を可能にする制度を定めています。マイナンバーカードに搭載された電子証明書がその代表例であり、現在では多くの行政手続きや民間サービスで活用されています。

公的個人認証法の背景と目的

公的個人認証法が制定された背景には、IT社会の進展とともに高まった電子申請や電子取引の需要があります。従来の紙ベースの手続きでは印鑑や署名により本人確認を行っていましたが、電子的な環境では同様の信頼性を持つ本人確認手段が必要でした。そこで、公的機関が発行する電子証明書により、高い信頼性を持つ電子的な本人確認を実現することが求められました。

この法律の主な目的は、電子申請等における本人確認の信頼性確保、行政手続きの効率化、国民の利便性向上です。従来の窓口での手続きと同等の法的効力を電子手続きに付与することで、時間や場所に制約されない行政サービスの提供が可能になりました。

現代では、高性能なICカードリーダーを使用することで、自宅からでも安全に電子申請を行うことができます。また、マイナンバーカード対応スマートフォンの普及により、より手軽に公的個人認証サービスを利用できるようになっています。

法制度の整備により、電子申請の法的効力が明確になり、企業や個人が安心して電子手続きを利用できる環境が構築されました。これにより、行政コストの削減と国民サービスの向上が同時に実現されています。

電子証明書の種類と機能

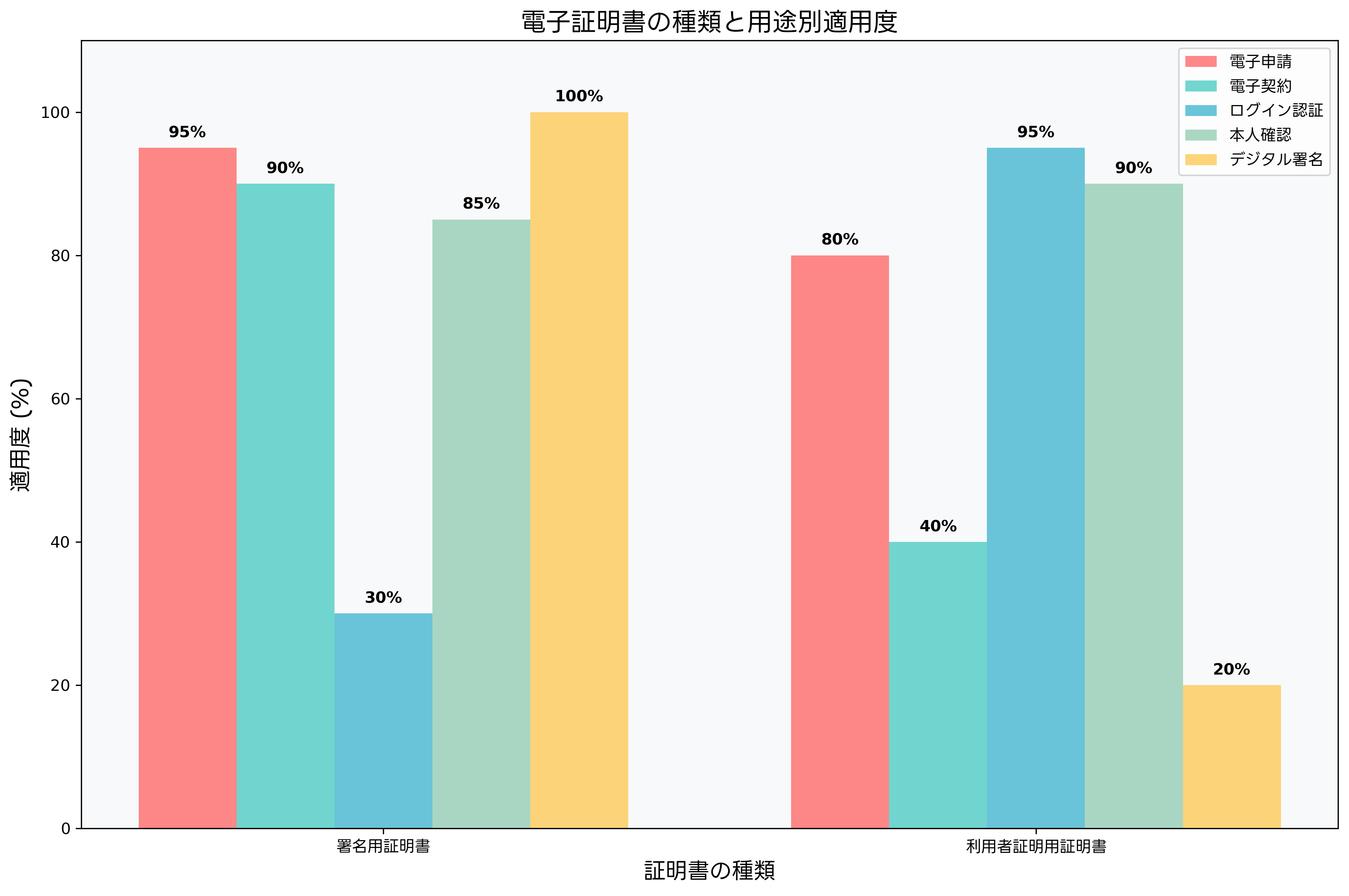

公的個人認証法に基づく電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。それぞれ異なる用途と機能を持ち、デジタル社会における様々な場面で活用されています。

署名用電子証明書は、電子文書に電子署名を付与するために使用されます。この証明書により作成された電子署名は、手書きの署名や押印と同等の法的効力を持ちます。税務申告、各種申請書の提出、電子契約の締結などで威力を発揮します。署名用証明書を活用するためには、電子署名対応ソフトウェアやPKI対応セキュリティツールが必要です。

利用者証明用電子証明書は、インターネット上でのログイン認証に使用されます。IDとパスワードによる認証よりも高いセキュリティレベルを提供し、なりすましのリスクを大幅に軽減します。オンラインバンキング、電子申請サイトへのログイン、各種Webサービスの利用時に活用されます。

両方の証明書は、公開鍵暗号方式(PKI)を基盤として動作します。秘密鍵はICチップ内に安全に保管され、外部に漏洩することがありません。公開鍵は証明書として地方公共団体の認証局により発行され、証明書の真正性が保証されます。

証明書の有効期限は発行から5年間で、期限が近づくと更新手続きが必要です。証明書管理ソフトウェアを使用することで、複数の証明書を効率的に管理し、期限切れを防ぐことができます。

企業においては、従業員の電子証明書を一元管理するために、エンタープライズ証明書管理システムの導入が進んでいます。これにより、組織全体でのセキュリティレベルの向上と管理効率の改善が実現されています。

マイナンバーカードと公的個人認証

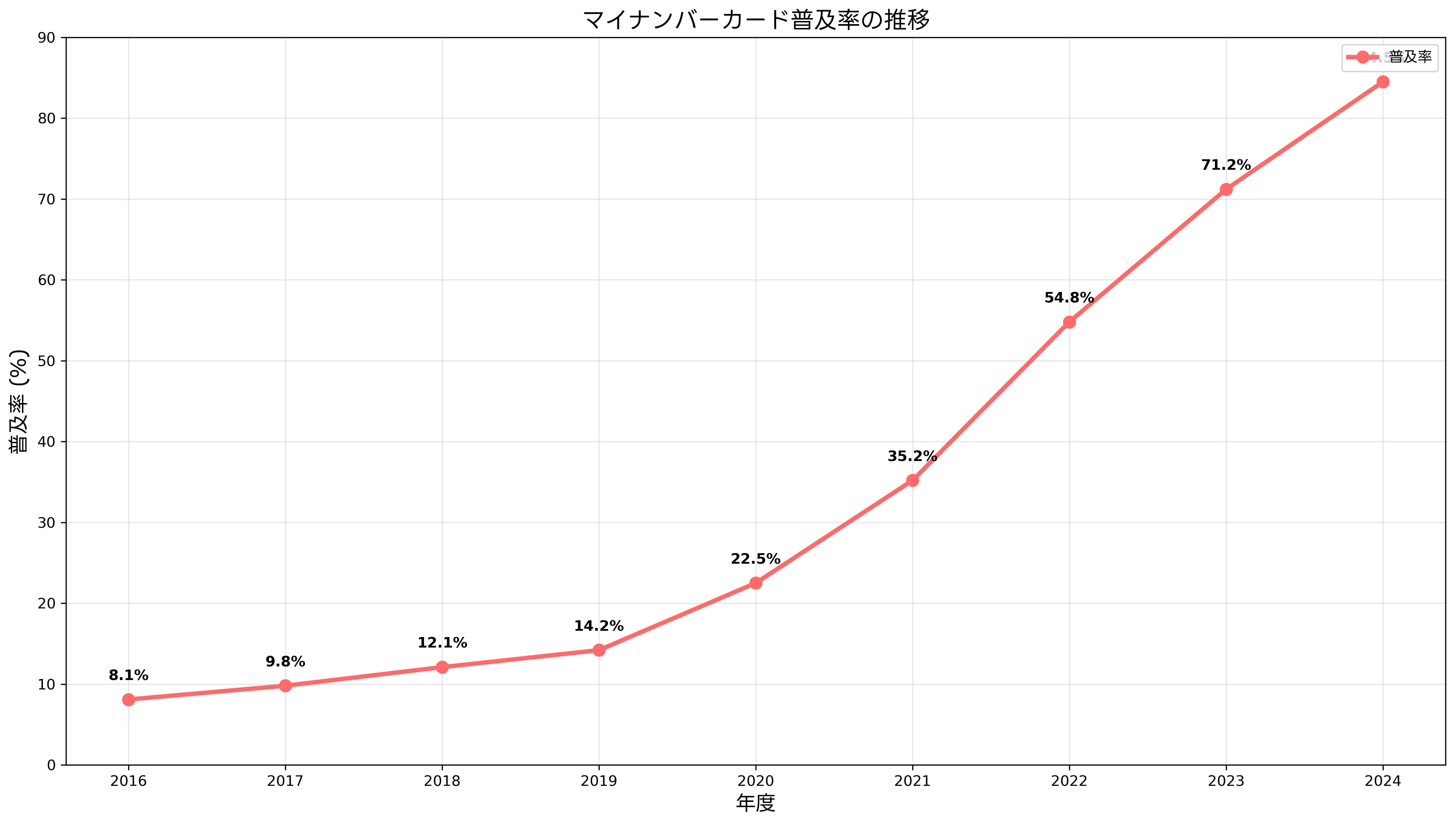

マイナンバーカードは、公的個人認証法に基づく電子証明書を搭載した最も代表的なICカードです。2016年から本格的な交付が開始され、現在では日本のデジタル社会基盤の中核を担っています。

マイナンバーカードには、上記の2種類の電子証明書に加えて、券面情報の読み取り機能も搭載されています。これにより、対面での本人確認においても高い信頼性を確保できます。カードの材質には耐久性の高い素材が使用され、ICチップには最新のセキュリティ技術が搭載されています。

カードリーダーを使用する際には、高品質なICカードリーダーを選択することが重要です。接触型と非接触型の両方に対応したリーダーを使用することで、様々な用途に対応できます。また、USB3.0対応カードリーダーを選択することで、高速で安定した通信が可能になります。

スマートフォンでの利用も拡大しており、NFC機能を搭載したスマートフォンでマイナンバーカードを読み取ることができます。NFC対応スマートフォンケースを使用することで、カードの紛失リスクを軽減しながら利便性を向上させることができます。

マイナポータルを通じて、行政手続きのオンライン申請、各種証明書の取得、子育てや介護関連の情報確認などが可能です。これらのサービスを効率的に利用するために、マイナポータル対応パソコンやセキュリティ強化ソフトウェアの導入が推奨されています。

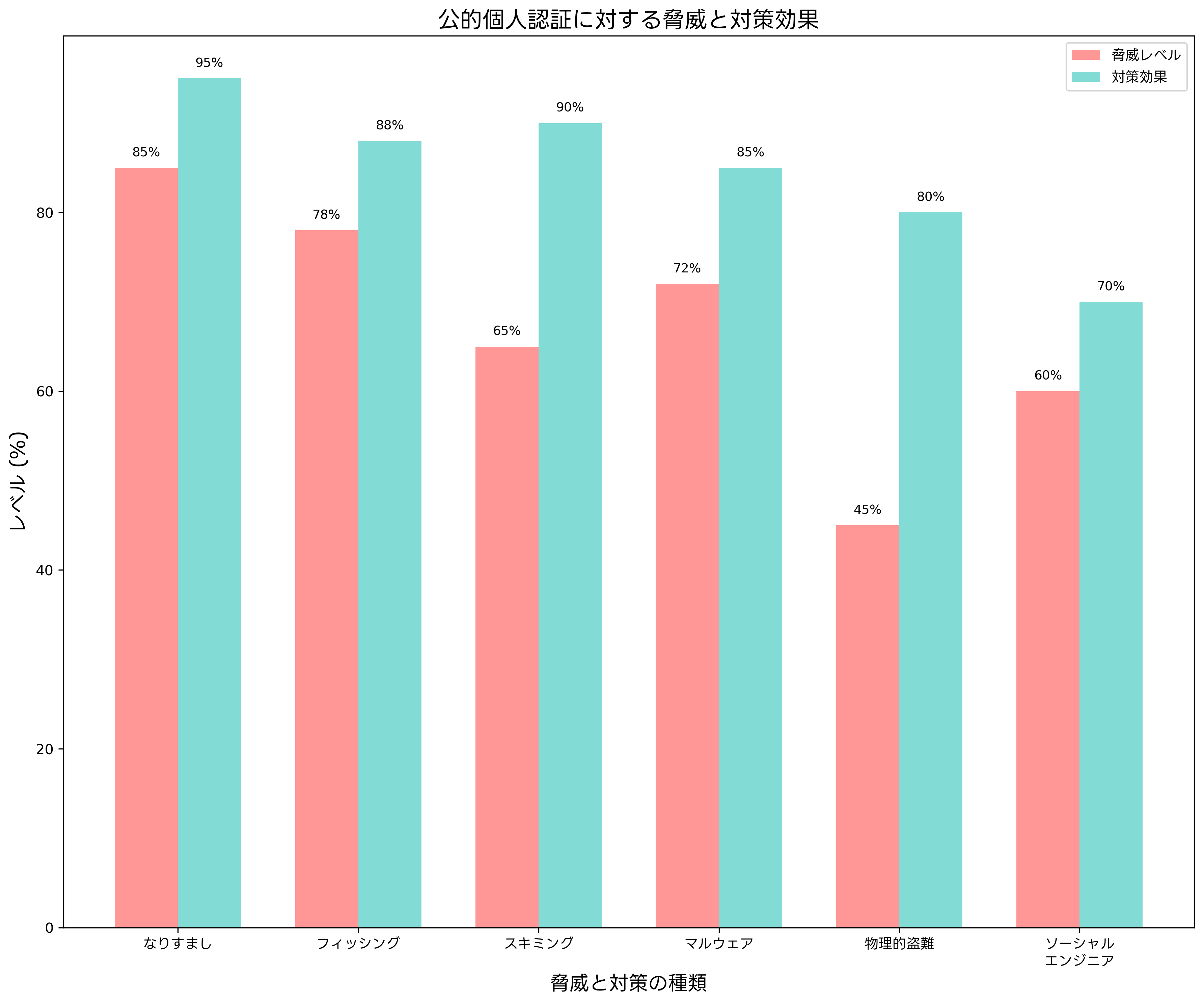

セキュリティ技術と脅威対策

公的個人認証システムでは、高度なセキュリティ技術が採用されており、様々な脅威から利用者を保護しています。主要な技術要素として、公開鍵暗号方式(PKI)、デジタル署名、ハッシュ関数、ICチップセキュリティなどが挙げられます。

公開鍵暗号方式では、RSA暗号やECC(楕円曲線暗号)が使用されています。これらの暗号方式は、現在の技術では解読が困難とされており、長期間にわたって安全性を保つことができます。暗号化の強度を理解するために、暗号技術解説書や情報セキュリティ専門書を参考にすることが有効です。

ICチップのセキュリティ機能には、耐タンパー性、セキュアエレメント、暗号処理の専用回路などが含まれます。物理的な攻撃に対する耐性を持ち、不正な解析や改ざんを防ぎます。ICチップの保護を強化するために、カード保護ケースやRFID遮断ウォレットの使用が推奨されています。

なりすましやフィッシング攻撃に対しては、多要素認証の仕組みが有効です。マイナンバーカードでは、カードの所持(所有要素)とPINコードの入力(知識要素)の組み合わせにより、高いセキュリティレベルを実現しています。さらなるセキュリティ強化のために、生体認証デバイスと組み合わせるシステムも開発されています。

証明書の失効管理も重要なセキュリティ要素です。カードの紛失や証明書の漏洩が発生した場合、CRL(証明書失効リスト)やOCSP(オンライン証明書状態プロトコル)により、証明書を無効化することができます。この仕組みにより、不正利用のリスクを最小限に抑えることができます。

電子申請と行政手続きのデジタル化

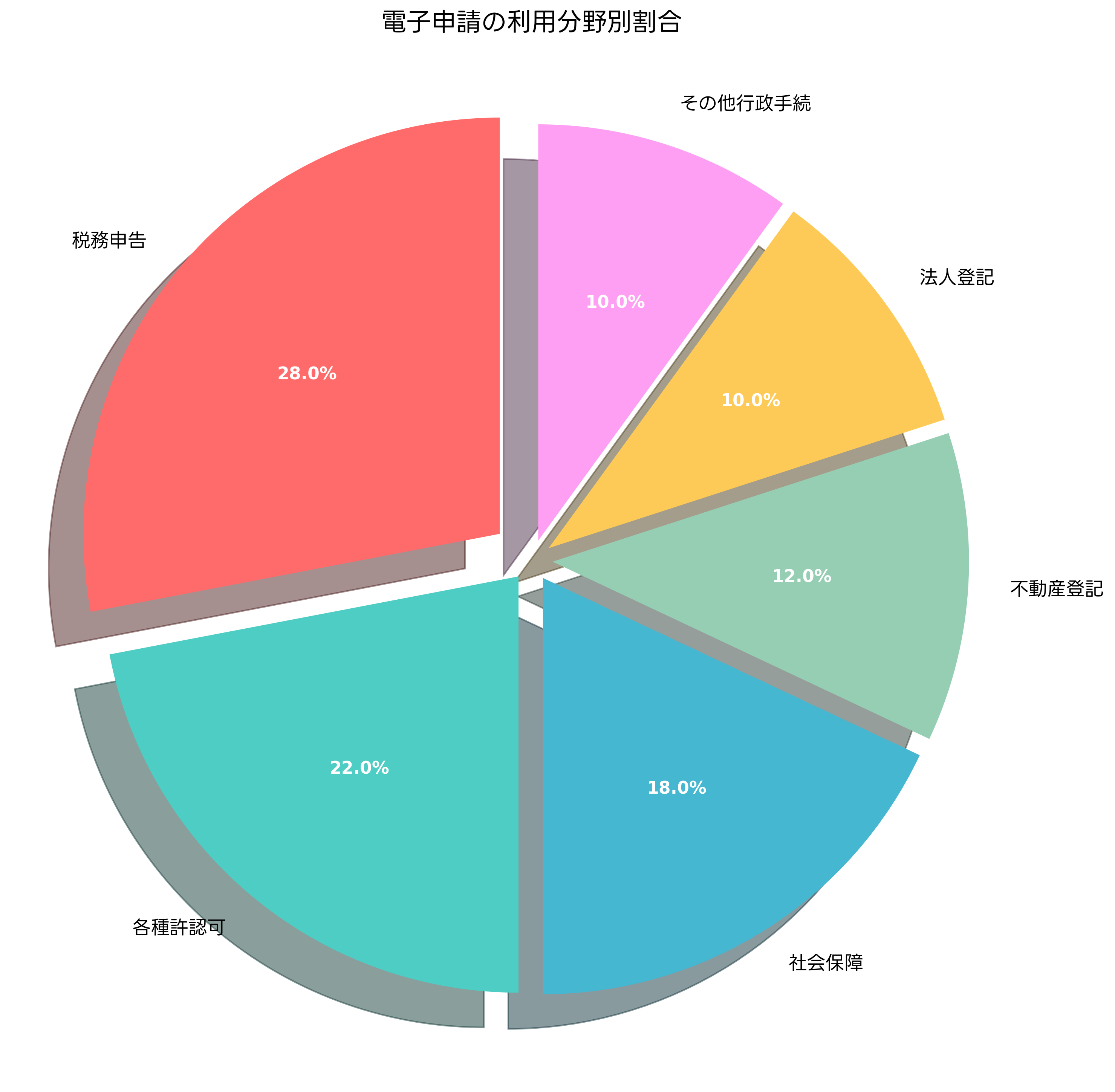

公的個人認証法により、様々な行政手続きが電子化され、国民の利便性が大幅に向上しています。税務申告、住民票の交付申請、各種許認可の申請など、多くの手続きがオンラインで完結できるようになりました。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、公的個人認証を活用した代表的なサービスです。所得税、法人税、消費税などの申告がオンラインで行え、税務署に出向く必要がありません。申告書の作成から提出、納税まで一貫してデジタル化されており、大幅な時間短縮が実現されています。効率的な税務処理のために、税務申告ソフトウェアや会計ソフトウェアとの連携も進んでいます。

社会保障関連の手続きでも公的個人認証が活用されています。年金の現況報告、健康保険の各種申請、介護保険の認定申請などがオンラインで行えます。高齢者や障害者の方々にも利用しやすい環境を整備するため、大画面タブレットや音声読み上げソフトの活用も進んでいます。

法人向けサービスでは、商業登記や不動産登記の電子申請が可能です。登記手続きの迅速化により、事業開始までの期間短縮が実現されています。法人の電子証明書管理には、法人向け証明書管理システムや企業向けセキュリティソリューションの導入が効果的です。

地方自治体レベルでも電子申請の拡充が進んでいます。住民票や印鑑証明書の交付申請、各種届出、施設の予約申請などがオンラインで行えます。24時間365日利用可能なサービスにより、住民の利便性が大幅に向上しています。

民間活用と新たな展開

公的個人認証は、行政分野だけでなく民間分野でも積極的に活用されています。金融機関でのオンラインバンキング、保険会社での契約手続き、不動産取引での電子契約など、高い信頼性が求められる取引で重要な役割を果たしています。

銀行では、公的個人認証を利用した口座開設やローン申請のオンライン化が進んでいます。従来の窓口での手続きと同等の信頼性を保ちながら、利用者の利便性を向上させています。金融機関向けのセキュリティ強化システムや不正検知ソフトウェアとの連携により、より高度なセキュリティ環境が構築されています。

電子契約分野では、公的個人認証を活用した法的効力の高い契約締結が可能になっています。不動産売買、企業間取引、雇用契約などで活用され、契約プロセスの効率化とコスト削減が実現されています。電子契約プラットフォームや文書管理システムとの統合により、契約業務の全面的なデジタル化が進んでいます。

医療分野では、オンライン診療や電子処方箋の仕組みで公的個人認証が活用されています。患者の本人確認と医療情報の安全な管理が実現され、医療の質と効率性の向上が図られています。医療情報管理システムや電子カルテシステムとの連携により、包括的な医療デジタル化が推進されています。

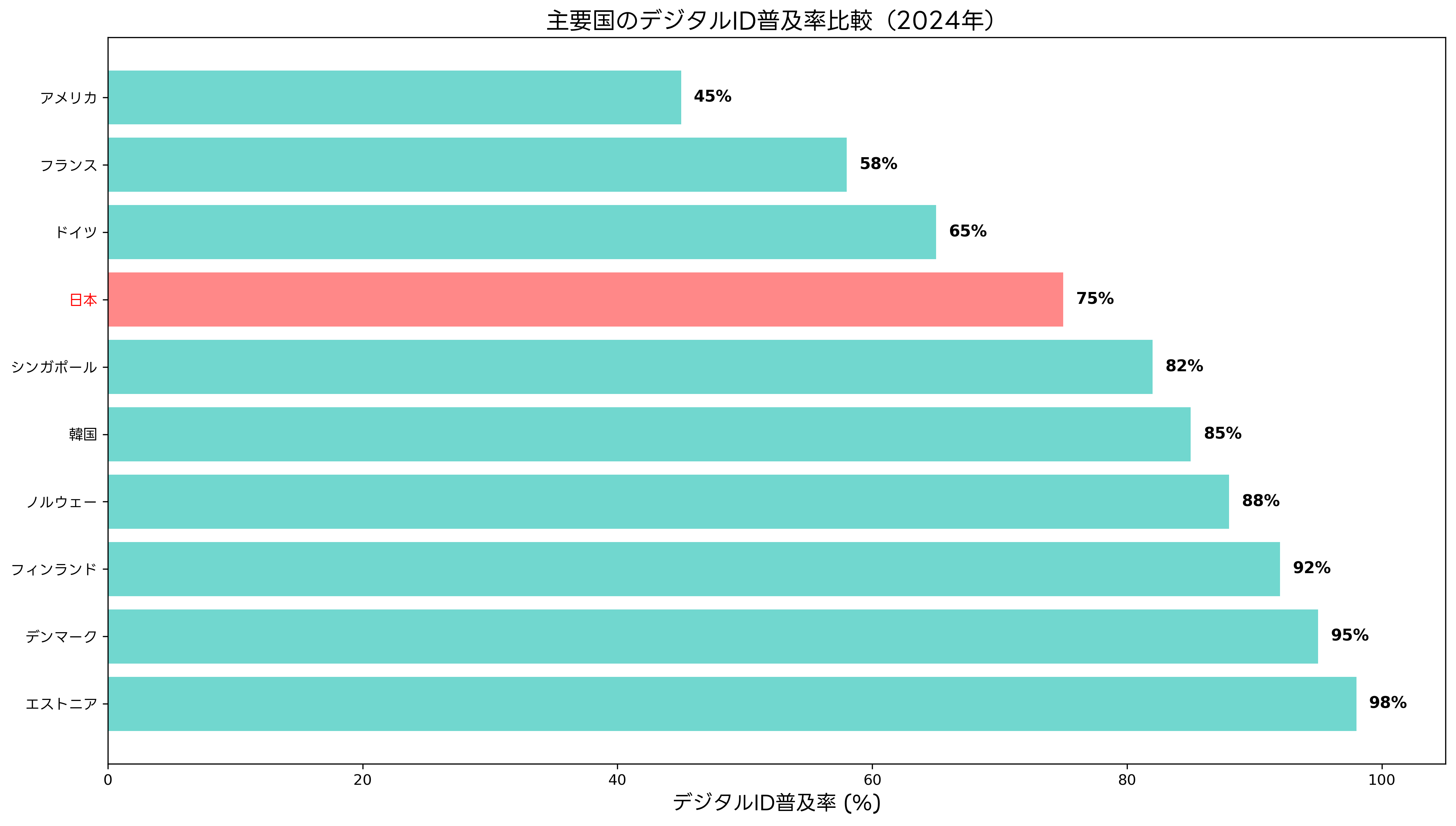

国際比較と日本の位置づけ

世界各国でデジタルIDシステムの導入が進んでおり、日本の公的個人認証システムもその一環として位置づけられます。各国の状況を比較することで、日本システムの特徴と課題が明確になります。

エストニアは世界で最も進んだデジタル社会として知られ、e-Residencyプログラムにより非居住者にもデジタルIDを提供しています。国民の98%以上がデジタルIDを利用し、ほぼ全ての行政手続きがオンラインで完結できます。エストニアの成功要因を学ぶために、デジタル政府関連書籍や電子政府研究資料が参考になります。

北欧諸国(デンマーク、フィンランド、ノルウェー)も高い普及率を誇り、国民のデジタルリテラシーの高さと政府の積極的な推進政策が成功の要因となっています。これらの国では、民間サービスでの活用も活発で、デジタルIDが社会インフラとして定着しています。

韓国では住民登録番号を基盤としたデジタル認証システムが広く普及しており、オンラインサービスの利用が日常的になっています。ただし、プライバシー保護の観点から課題も指摘されており、日本のシステム設計の参考となっています。

日本の公的個人認証システムは、プライバシー保護と利便性のバランスを重視した設計となっており、段階的な普及拡大を図っています。マイナンバーカードの普及率向上とともに、国際的な競争力も高まっています。

技術的課題と将来展望

公的個人認証システムの技術的課題として、量子コンピュータの発達による暗号技術への影響、IoTデバイスへの対応、クラウドサービスとの連携などが挙げられます。これらの課題に対応するため、継続的な技術革新と制度改革が必要です。

量子コンピュータの実用化により、現在の公開鍵暗号方式が脅威にさらされる可能性があります。そのため、量子耐性暗号の研究開発と実装が急務となっています。量子コンピュータ関連技術書や暗号技術研究資料により、最新の技術動向を把握することが重要です。

IoTデバイスの普及により、様々な機器での認証需要が高まっています。従来のICカード型だけでなく、組み込み型やソフトウェア型の認証方式の開発が進んでいます。IoTセキュリティソリューションや組み込みセキュリティシステムの技術進歩により、より柔軟な認証環境が実現される見込みです。

クラウドサービスの普及に伴い、クラウド環境での安全な認証技術の開発が重要になっています。ゼロトラストアーキテクチャの考え方を取り入れた新しい認証フレームワークの構築が進んでいます。

人工知能や機械学習技術の活用により、より高度な不正検知や異常行動検出が可能になっています。これにより、従来の認証方式では検出困難だった高度な攻撃にも対応できるようになります。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、公的個人認証法に関する問題は情報セキュリティマネジメント分野で頻繁に出題されています。法制度の理解、技術的な仕組み、実際の運用面など、幅広い知識が問われます。

午前問題では、公的個人認証法の目的、電子証明書の種類と用途、PKIの仕組み、セキュリティ技術などが出題されます。「公的個人認証サービスで使用される署名用電子証明書の特徴はどれか」といった選択問題や、「利用者証明用電子証明書の主な用途はどれか」といった問題が典型的です。

午後問題では、より実践的な場面での公的個人認証の活用が問われます。企業の電子申請システム導入、セキュリティ監査の実施、インシデント対応計画の策定などの文脈で、関連知識を応用する能力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験対策書で基本的な知識を習得し、情報セキュリティ関連法規解説書で法制度の詳細を理解することが重要です。また、過去問題集を活用して、出題パターンを把握し、実践的な問題解決能力を身につけることが効果的です。

実際に公的個人認証サービスを利用してみることも有効な学習方法です。マイナポータルでの各種手続きを体験し、電子証明書の動作を確認することで、理論と実践の結びつきを深めることができます。

まとめ

公的個人認証法は、デジタル社会の基盤を支える重要な法制度です。電子証明書による高い信頼性を持つ本人確認により、行政手続きの効率化と国民の利便性向上を実現しています。技術的には公開鍵暗号方式を基盤とした堅牢なセキュリティシステムが構築されており、様々な脅威から利用者を保護しています。

マイナンバーカードの普及とともに、公的個人認証の活用範囲は行政分野から民間分野へと拡大しています。金融、医療、不動産、教育など様々な分野でデジタル化が進み、社会全体の効率性と利便性が向上しています。

応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、法制度の理解と技術的な知識の両方が求められます。継続的な学習により、変化する技術環境に対応できる能力を身につけることが重要です。

今後は量子コンピュータやIoT、AIなどの新技術への対応が課題となりますが、継続的な技術革新により、より安全で便利なデジタル社会の実現が期待されています。公的個人認証システムは、日本のデジタル化推進において中核的な役割を果たし続けるでしょう。