情報セキュリティにおける脅威とは、情報資産に対して損害を与える可能性のある要因や事象を指します。現代のデジタル社会では、企業や組織が直面する脅威は日々複雑化し、多様化しています。応用情報技術者試験においても、脅威の理解と適切な対策の知識は重要な出題分野となっており、情報セキュリティ専門家として必須の知識です。

脅威の概念を正確に理解することは、効果的なセキュリティ戦略を立案し、組織の情報資産を適切に保護するための第一歩です。本記事では、脅威の定義、分類、具体例、対策方法について詳細に解説し、実践的な知識を提供します。

脅威の定義と基本概念

脅威(Threat)とは、情報システムや情報資産に対して機密性、完全性、可用性を損なう可能性のある事象や要因のことです。これは単に悪意のある攻撃に限定されるものではなく、自然災害、人的ミス、システム故障なども含む広範囲な概念です。

脅威は潜在的な危険性を表すものであり、実際に被害が発生するかどうかは、脆弱性の存在と脅威が実現される確率によって決まります。つまり、脅威が存在しても、適切な対策により脆弱性を排除すれば、実際の被害を防ぐことが可能です。

情報セキュリティの文脈において、脅威は常に変化し、進化しています。新しい技術の登場とともに新たな脅威が生まれ、既存の脅威も手法を巧妙化させています。そのため、脅威に対する理解と対策は継続的に更新される必要があります。

効果的な脅威管理には、脅威インテリジェンスシステムの導入が重要です。これにより、最新の脅威情報を収集し、組織特有のリスクを評価することができます。また、セキュリティ情報イベント管理(SIEM)システムを活用することで、リアルタイムでの脅威検知と対応が可能になります。

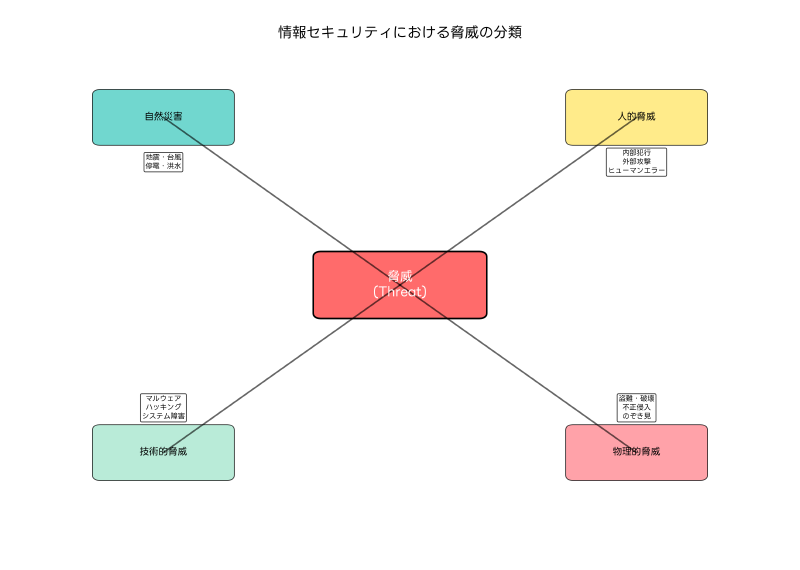

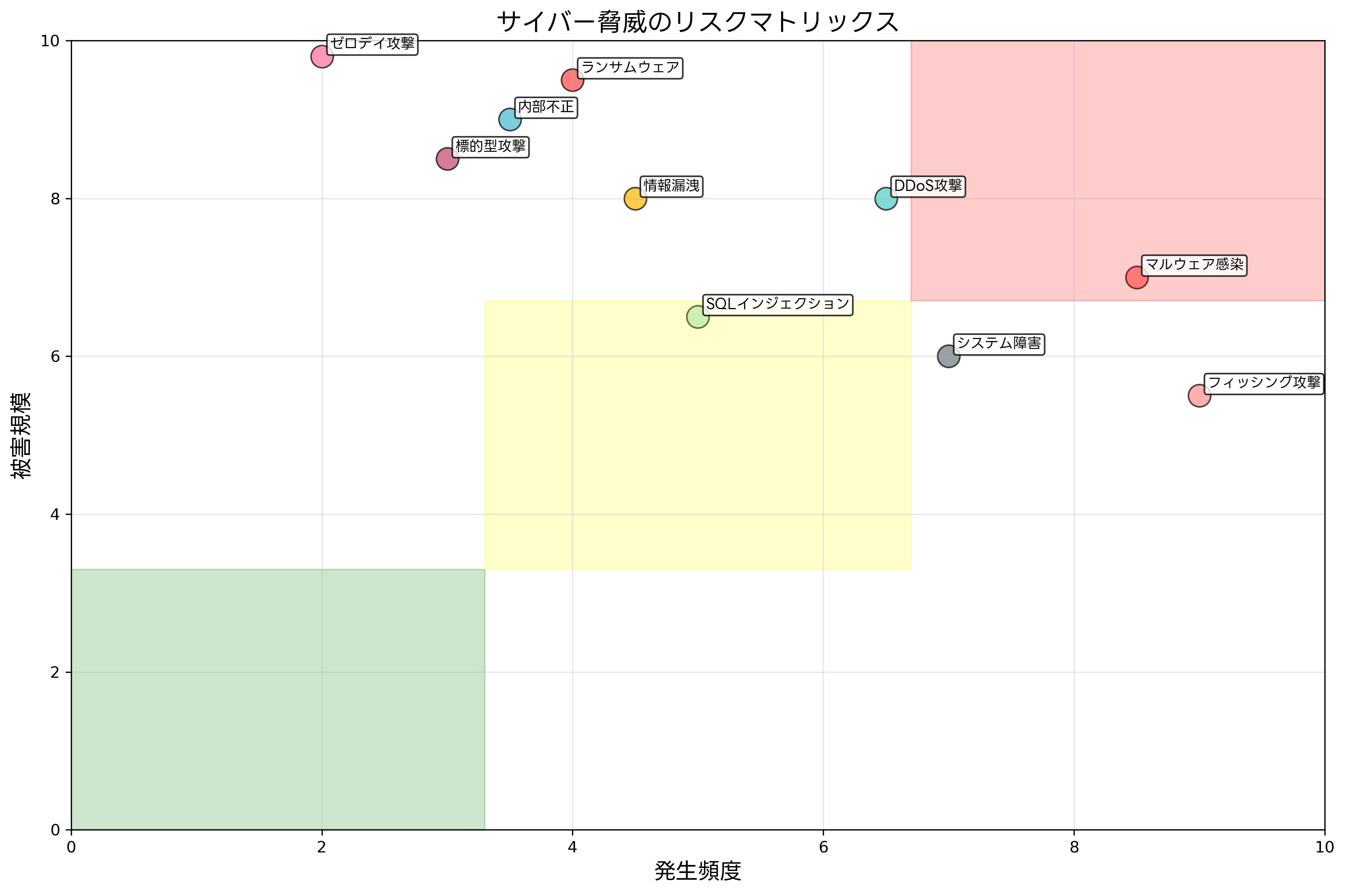

脅威の分類体系

脅威は様々な観点から分類することができます。最も一般的な分類方法は、脅威の発生源による分類です。自然災害、人的脅威、技術的脅威、物理的脅威の4つのカテゴリーに大別されます。

自然災害による脅威には、地震、台風、洪水、落雷、停電などが含まれます。これらの脅威は予測が困難で、発生時の影響範囲が広いという特徴があります。自然災害対策には、災害対応データセンターの活用や防災バックアップシステムの導入が効果的です。

人的脅威は、人間の行動に起因する脅威です。これには悪意のある内部者による不正行為、外部からのサイバー攻撃、そして悪意のない人的ミスが含まれます。人的脅威への対策には、適切な教育訓練と行動監視システムの導入が重要です。

技術的脅威は、情報技術の脆弱性を悪用した攻撃です。マルウェア、ハッキング、システムの不具合、ソフトウェアの欠陥などが該当します。これらの脅威に対しては、多層防御システムの構築と定期的な脆弱性診断が必要です。

物理的脅威は、物理的な手段による情報資産への攻撃や損害です。盗難、破壊、不正侵入、のぞき見、電磁波による情報漏洩などが含まれます。物理セキュリティの強化には、総合セキュリティシステムの導入が効果的です。

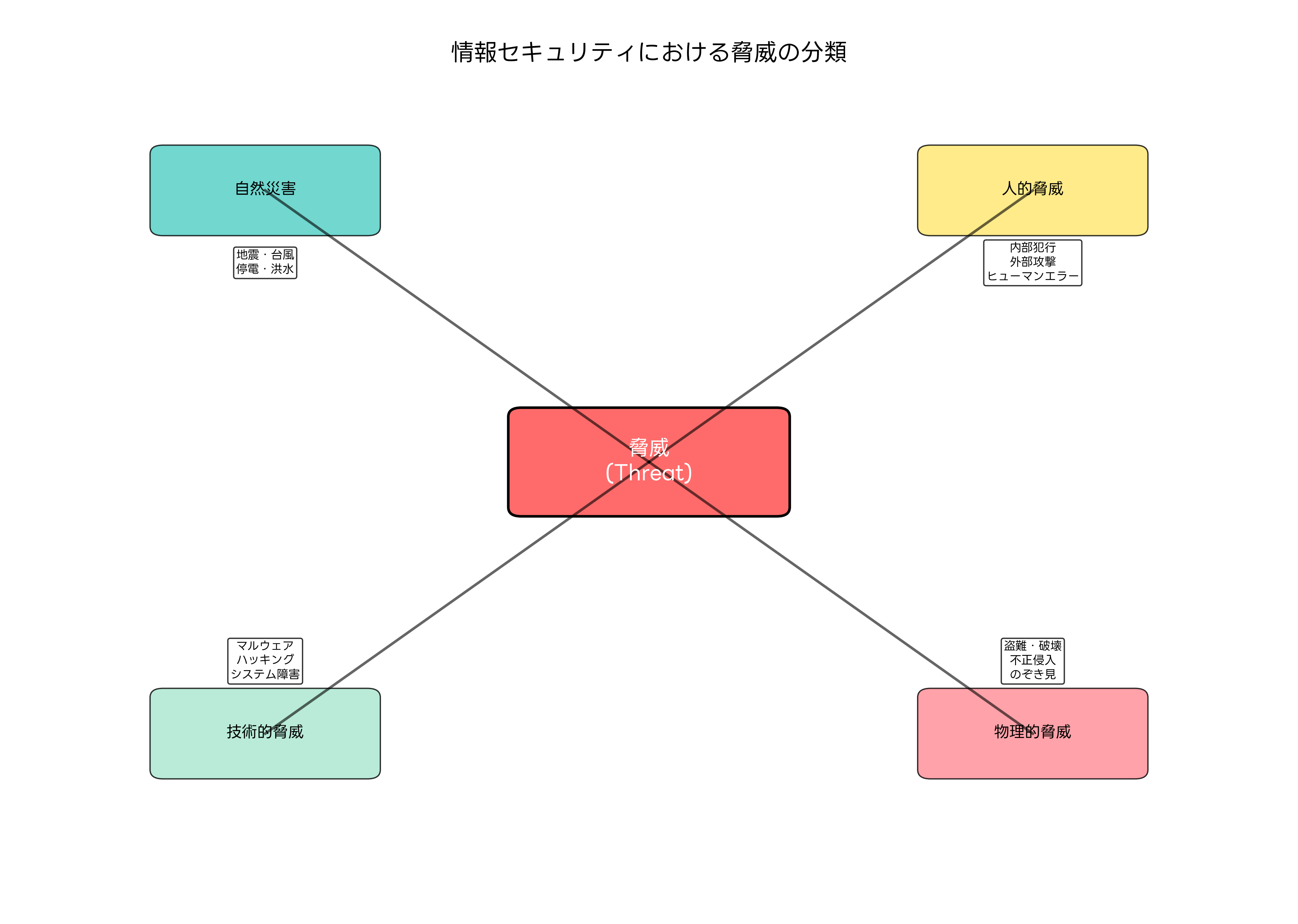

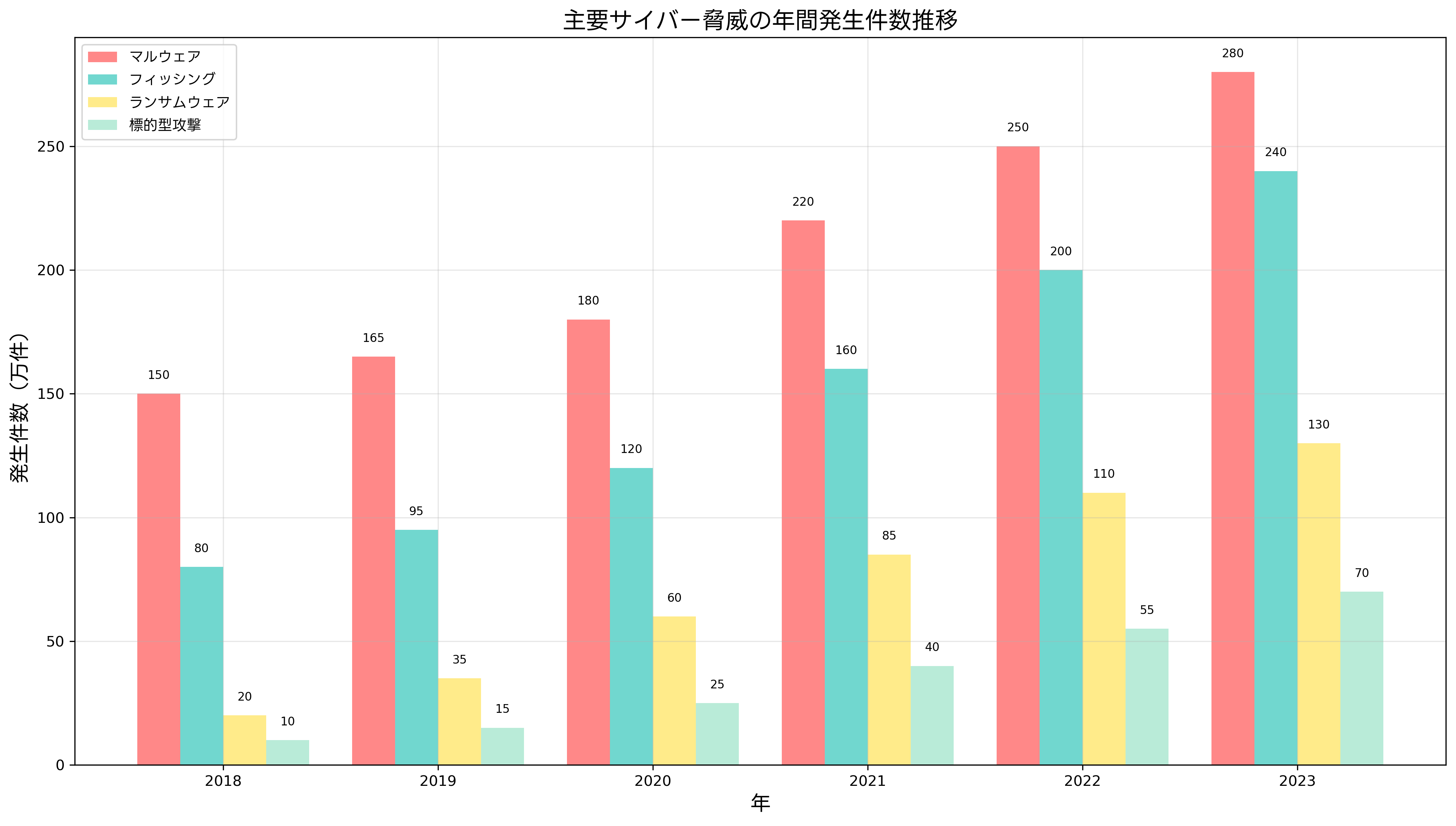

サイバー脅威の現状と傾向

現代の情報セキュリティにおいて最も深刻な問題となっているのがサイバー脅威です。サイバー脅威は年々巧妙化し、その被害規模も拡大しています。特に注目すべきは、攻撃の自動化と産業化が進んでいることです。

マルウェアによる脅威は最も一般的で頻度の高い攻撃です。従来のウイルス対策ソフトでは検出が困難な多型マルウェアや標的型マルウェアが増加しており、次世代エンドポイント保護システムの導入が急務となっています。

フィッシング攻撃は、人間の心理的な弱点を悪用した社会工学的攻撃の代表例です。偽のWebサイトやメールを使用して機密情報を詐取する手法で、その精巧さは年々向上しています。フィッシング対策には、メールセキュリティシステムと継続的な従業員教育が重要です。

ランサムウェア攻撃は、データを暗号化して身代金を要求する攻撃手法です。この脅威は企業活動を完全に停止させる可能性があり、被害規模が極めて大きいという特徴があります。ランサムウェア対策には、ランサムウェア対策ソリューションの導入と定期的なオフラインバックアップの実施が不可欠です。

DDoS攻撃は、大量のトラフィックを送信してサービスを停止させる攻撃です。クラウドサービスの普及により攻撃規模が拡大しており、DDoS攻撃対策サービスの導入が重要になっています。

標的型攻撃(APT攻撃)は、特定の組織や個人を狙った高度で持続的な攻撃です。長期間にわたって潜伏し、機密情報の窃取を行うため、従来のセキュリティ対策では検出が困難です。APT攻撃への対策には、高度脅威検知システムと継続的な監視体制の構築が必要です。

内部脅威の理解と対策

外部からの攻撃に注目が集まりがちですが、内部脅威も重要な問題です。内部脅威とは、組織内部の人員(従業員、派遣社員、業務委託者など)による情報資産への脅威を指します。これは悪意のある行為だけでなく、無意識の行為による情報漏洩も含みます。

悪意のある内部脅威には、機密情報の持ち出し、システムの破壊、不正な権限の使用などがあります。これらの脅威は、正当なアクセス権限を持つ内部者によるものであるため、検出が困難という特徴があります。

無意識の内部脅威には、設定ミス、誤操作、紛失、盗難などがあります。これらは悪意はないものの、結果として重大な情報漏洩につながる可能性があります。内部脅威対策には、特権アクセス管理システムの導入と継続的な従業員教育が重要です。

内部脅威の検出には、ユーザー行動分析システムが有効です。通常の業務パターンから逸脱した行動を検出することで、潜在的な内部脅威を早期に発見できます。

また、情報の分類と適切なアクセス制御により、必要最小限の権限のみを付与するというゼロトラストの原則を適用することが重要です。情報分類管理システムを使用することで、情報の価値に応じた保護レベルの設定が可能になります。

脅威インテリジェンスの活用

現代の脅威環境では、受動的な防御だけでは不十分であり、能動的な脅威インテリジェンスの活用が重要になっています。脅威インテリジェンスとは、脅威に関する情報を収集、分析、評価し、意思決定に活用可能な知見に変換するプロセスです。

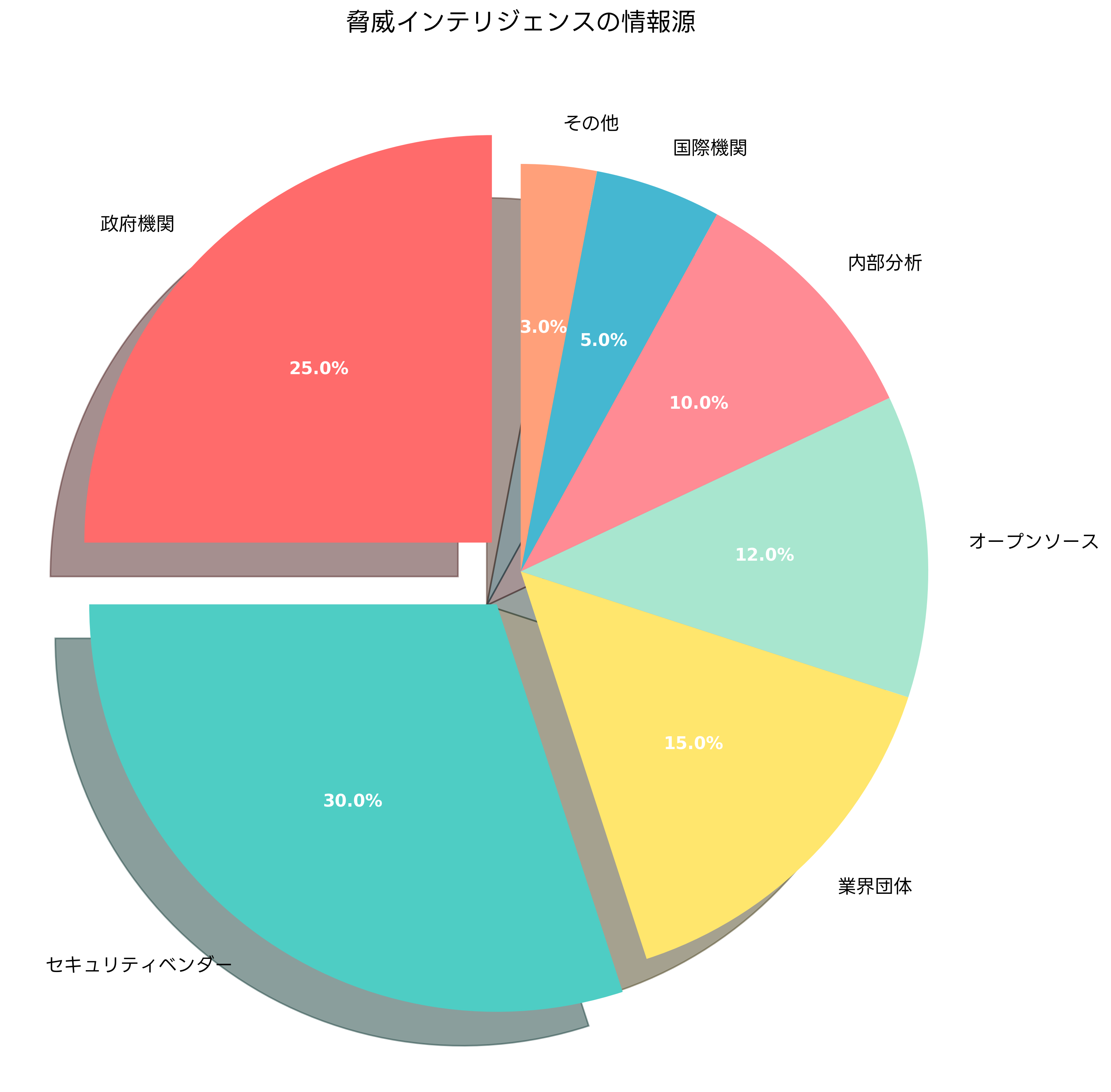

脅威インテリジェンスの情報源は多様であり、政府機関、セキュリティベンダー、業界団体、オープンソースインテリジェンス、内部分析など様々なチャネルから情報を収集します。これらの情報を統合的に分析することで、組織特有の脅威環境を把握できます。

戦略的脅威インテリジェンスは、長期的な脅威トレンドや攻撃者の動機、能力を分析します。これにより、組織の脅威対策戦略の策定や投資計画の立案に活用できます。戦略的脅威分析ツールを使用することで、効果的な分析が可能になります。

戦術的脅威インテリジェンスは、具体的な攻撃手法や攻撃インジケーターに関する情報です。これらの情報を脅威検知システムに統合することで、既知の脅威の早期検出が可能になります。

運用的脅威インテリジェンスは、攻撃者の詳細な行動パターンや使用するツールに関する情報です。これにより、攻撃の初期段階での検出と対応が可能になります。インシデント対応チームが脅威ハンティングツールを活用することで、能動的な脅威の発見が可能になります。

業界別の脅威傾向

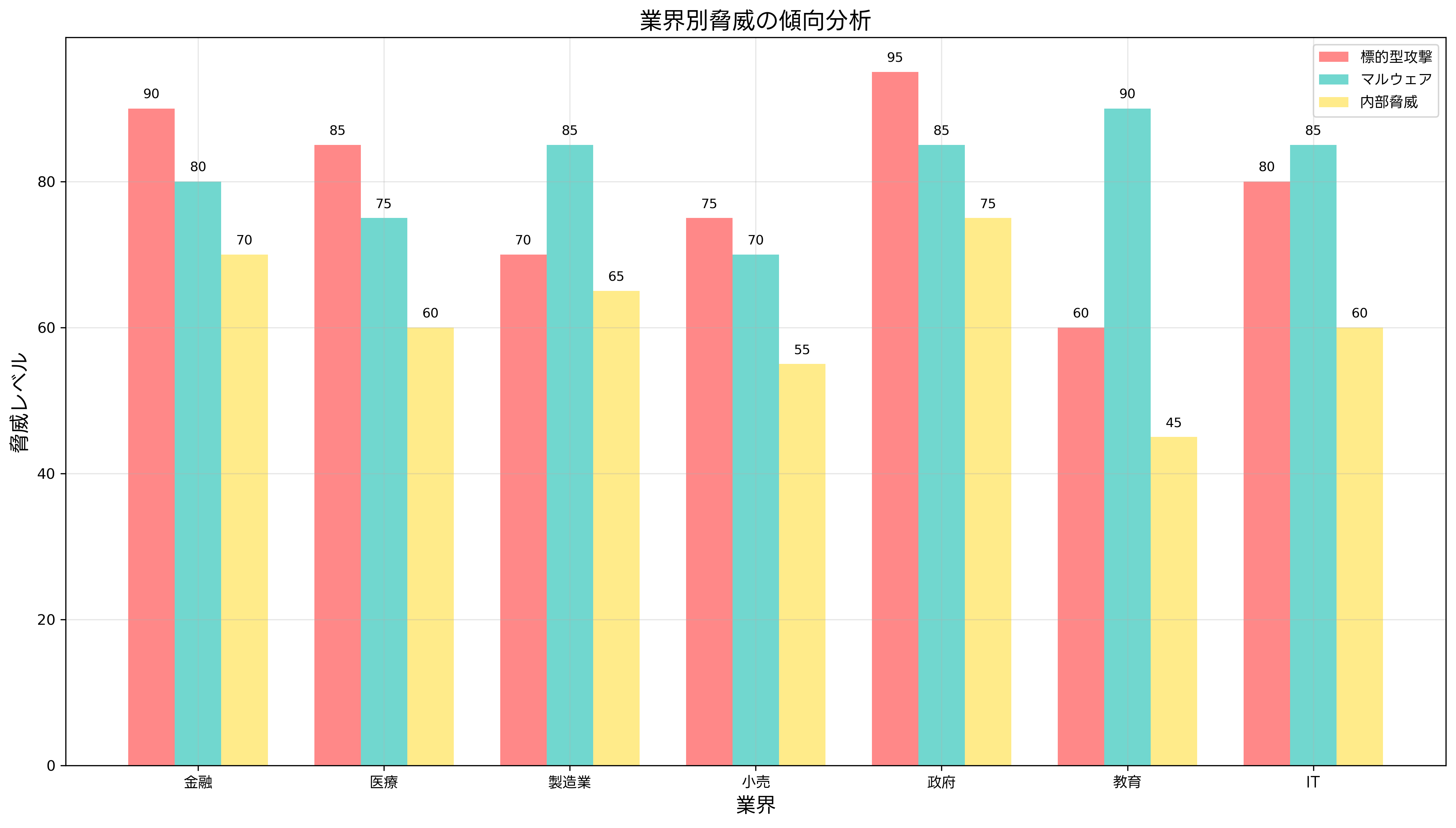

異なる業界や組織は、それぞれ特有の脅威環境に直面しています。業界の特性、取り扱う情報の種類、規制要件などにより、対面する脅威の種類や優先度が異なります。

金融業界は、高価値な金融情報を取り扱うため、標的型攻撃や内部不正の脅威が特に高くなっています。また、規制要件が厳しいため、コンプライアンス違反のリスクも考慮する必要があります。金融業界向けの規制対応セキュリティソリューションの導入が重要です。

医療業界では、患者の個人情報や医療データが主要な攻撃対象となっています。特に電子カルテシステムへの攻撃やランサムウェア攻撃のリスクが高く、医療情報セキュリティシステムの導入が急務となっています。

製造業では、産業制御システム(ICS/SCADA)への攻撃が大きな脅威となっています。これらのシステムへの攻撃は、生産停止や安全上の問題を引き起こす可能性があります。産業制御システムセキュリティの強化が重要です。

小売業界では、顧客の決済情報や個人情報が攻撃対象となります。POSシステムへの攻撃やEコマースサイトへの攻撃が主要な脅威です。小売業向けセキュリティソリューションにより、包括的な保護が可能です。

政府機関は、国家機密や市民情報を取り扱うため、国家レベルの高度な攻撃の標的となります。特に外国政府による諜報活動や重要インフラへの攻撃が懸念されます。政府機関向けセキュリティソリューションの導入により、高度な脅威への対策が可能です。

脅威対策の効果とコスト分析

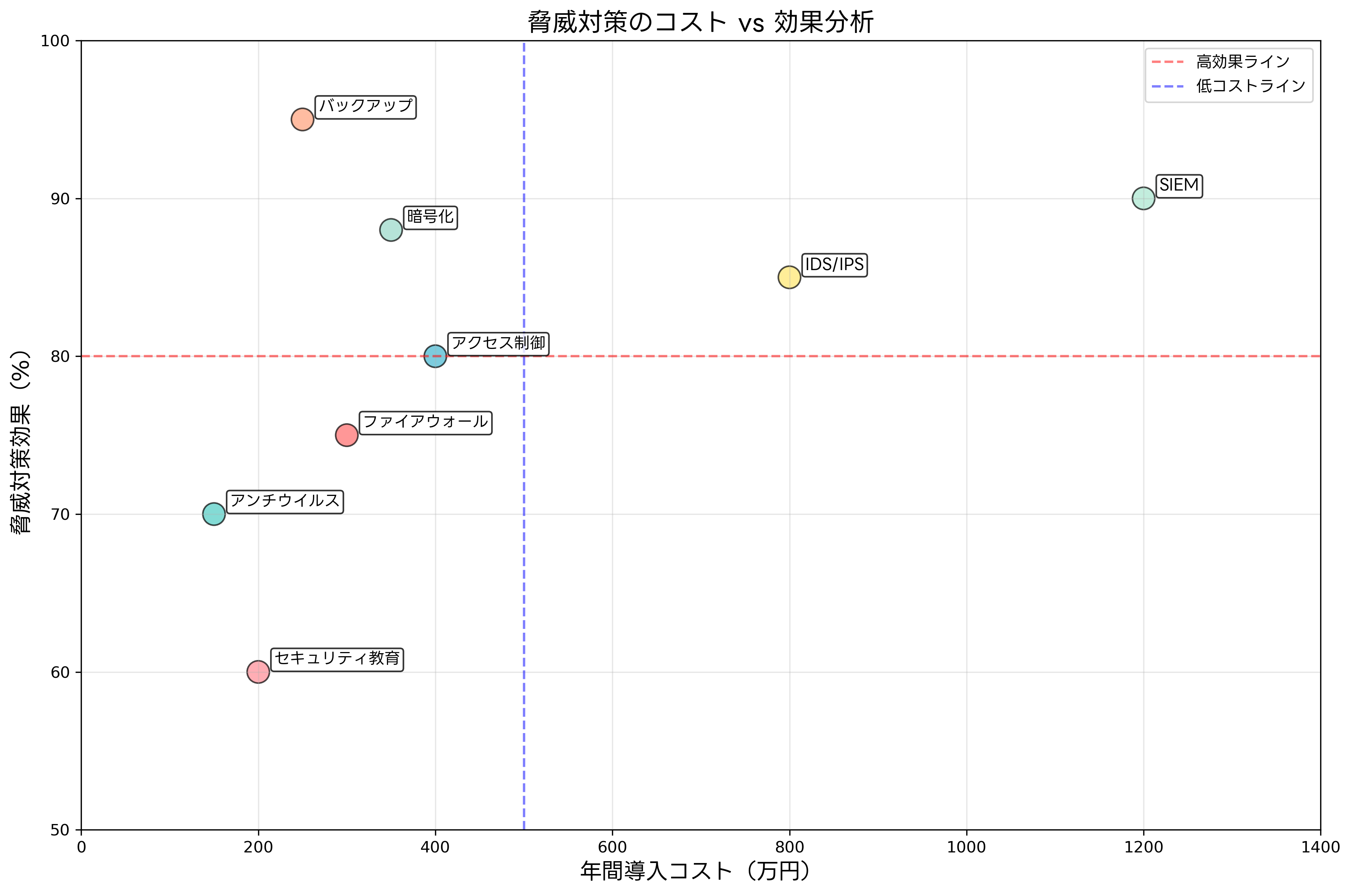

効果的な脅威対策を実施するためには、対策の効果とコストを適切に評価し、組織のリスク許容度に応じた投資配分を決定する必要があります。すべての脅威に対して完璧な対策を講じることは現実的ではないため、リスクベースのアプローチが重要です。

基本的なセキュリティ対策として、ファイアウォールやアンチウイルスソフトウェアは比較的低コストで導入できますが、高度化する脅威に対する効果には限界があります。これらの基本対策は、統合セキュリティスイートとして導入することで、運用効率を向上させることができます。

高度な脅威に対応するためには、IDS/IPSやSIEMなどのより高度なシステムの導入が必要ですが、これらは導入コストと運用コストが高くなります。しかし、高度な攻撃を検出し、迅速な対応を可能にするため、投資対効果は高いと評価されます。

従業員のセキュリティ教育は、比較的低コストで実施できる対策でありながら、人的脅威に対する効果が高い対策です。セキュリティ教育プラットフォームを活用することで、継続的で効果的な教育が可能になります。

データのバックアップと復旧システムは、可用性を確保するために不可欠な対策です。特にランサムウェア攻撃に対する最後の防御線として機能するため、エンタープライズバックアップソリューションへの投資は高い効果を示します。

暗号化技術は、データの機密性を保護するための基本的な技術ですが、適切に実装された場合の効果は極めて高くなります。データ暗号化ソリューションの導入により、データ漏洩時の被害を最小限に抑えることができます。

新興技術と新たな脅威

技術の進歩とともに、新たな脅威も生まれています。人工知能、IoT、クラウドコンピューティング、5G通信などの新興技術は、新しい攻撃面を生み出すと同時に、攻撃者にも新たなツールを提供しています。

人工知能技術の悪用により、ディープフェイクやAI生成フィッシングメールなど、従来の検出手法では識別困難な攻撃が可能になっています。これらの新たな脅威に対応するため、AI活用セキュリティシステムの導入が重要になっています。

IoTデバイスの急速な普及により、攻撃対象となる機器が爆発的に増加しています。多くのIoTデバイスは十分なセキュリティ対策が講じられていないため、攻撃者にとって格好の標的となっています。IoTセキュリティソリューションにより、IoTデバイスの包括的な保護が可能です。

クラウドサービスの利用拡大により、設定ミスによるデータ漏洩や共有責任モデルの理解不足による脅威が増加しています。クラウドセキュリティ姿勢管理(CSPM)ツールの活用により、クラウド環境のセキュリティ設定を継続的に監視できます。

量子コンピュータの実用化が近づくにつれ、現在の暗号技術の脆弱性が懸念されています。量子暗号や耐量子暗号への移行が急務となっており、次世代暗号技術ソリューションの検討が必要です。

応用情報技術者試験での脅威問題

応用情報技術者試験において、脅威に関する問題は情報セキュリティ分野の中核を成しています。出題傾向としては、脅威の分類、具体的な攻撃手法、対策方法、リスク評価などが頻出しています。

午前問題では、各種脅威の定義や特徴に関する知識問題が出題されます。例えば、「DDoS攻撃の特徴として最も適切なものはどれか」といった選択問題や、「内部脅威を検出するために最も有効な手法はどれか」といった問題が出題されます。

午後問題では、より実践的な脅威対策の立案や評価が求められます。企業のセキュリティインシデントを題材として、脅威の分析、影響評価、対策の検討などを行う問題が出題されます。これらの問題では、単なる知識だけでなく、実際の業務での応用能力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験対策書による理論学習と、情報セキュリティ実践ガイドによる実践的な知識の習得が重要です。また、最新の脅威動向を把握するため、セキュリティ専門雑誌の定期購読も推奨されます。

実際のセキュリティインシデント事例を学習することも重要です。セキュリティインシデント事例集を活用することで、理論と実践を結びつけた理解が可能になります。

脅威対策の実装戦略

効果的な脅威対策を実装するためには、組織の特性、リスク環境、予算制約などを考慮した包括的な戦略が必要です。単発的な対策ではなく、継続的かつ体系的なアプローチが重要です。

まず、脅威モデリングを実施し、組織が直面する脅威を体系的に識別します。これには、脅威モデリングツールの活用が有効です。組織の資産、脅威エージェント、攻撃パス、対策の現状を整理し、優先順位を決定します。

次に、多層防御の原則に基づいてセキュリティ対策を構築します。単一の対策に依存するのではなく、複数の防御層を組み合わせることで、攻撃者が一つの防御を突破しても他の防御によって阻止されるよう設計します。

技術的対策と人的対策のバランスも重要です。最新の技術ソリューションを導入するだけでなく、従業員の意識向上と適切な手順の確立により、人的要因による脅威を最小化します。セキュリティ意識向上プログラムの実施により、組織全体のセキュリティレベルを向上させることができます。

継続的な改善も不可欠です。脅威環境は常に変化するため、定期的な脅威評価とセキュリティ対策の見直しが必要です。セキュリティ成熟度評価ツールを活用することで、組織のセキュリティ態勢を客観的に評価できます。

インシデント対応体制の整備も重要な要素です。脅威が実現してしまった場合の被害を最小限に抑えるため、インシデント対応管理システムを導入し、迅速かつ効果的な対応を可能にします。

まとめ

脅威の理解は情報セキュリティの基礎であり、効果的なセキュリティ戦略の出発点です。現代の脅威環境は複雑で動的であり、従来の対症療法的なアプローチでは十分な保護を実現できません。組織は、脅威インテリジェンスを活用し、リスクベースのアプローチにより、継続的かつ体系的な脅威対策を実施する必要があります。

応用情報技術者試験においても、脅威に関する深い理解は重要な評価項目です。単なる暗記ではなく、実際の業務での応用を想定した学習により、真に有用な知識を身につけることができます。技術の進歩とともに新たな脅威が生まれ続ける中、継続的な学習と実践により、変化する脅威環境に対応できる能力を養うことが重要です。

組織の情報資産を守るためには、技術的対策だけでなく、人的要素や組織的要素も含めた包括的なアプローチが不可欠です。脅威を正確に理解し、適切な対策を講じることで、安全で信頼性の高い情報システムを構築することができます。