現代の情報社会において、マルウェア(Malware)は企業や個人にとって深刻な脅威となっています。マルウェアとは「Malicious Software」の略語で、コンピュータシステムに害を与えることを目的とした悪意あるソフトウェアの総称です。応用情報技術者試験においても重要な出題範囲であり、情報セキュリティの基本知識として必須の概念です。

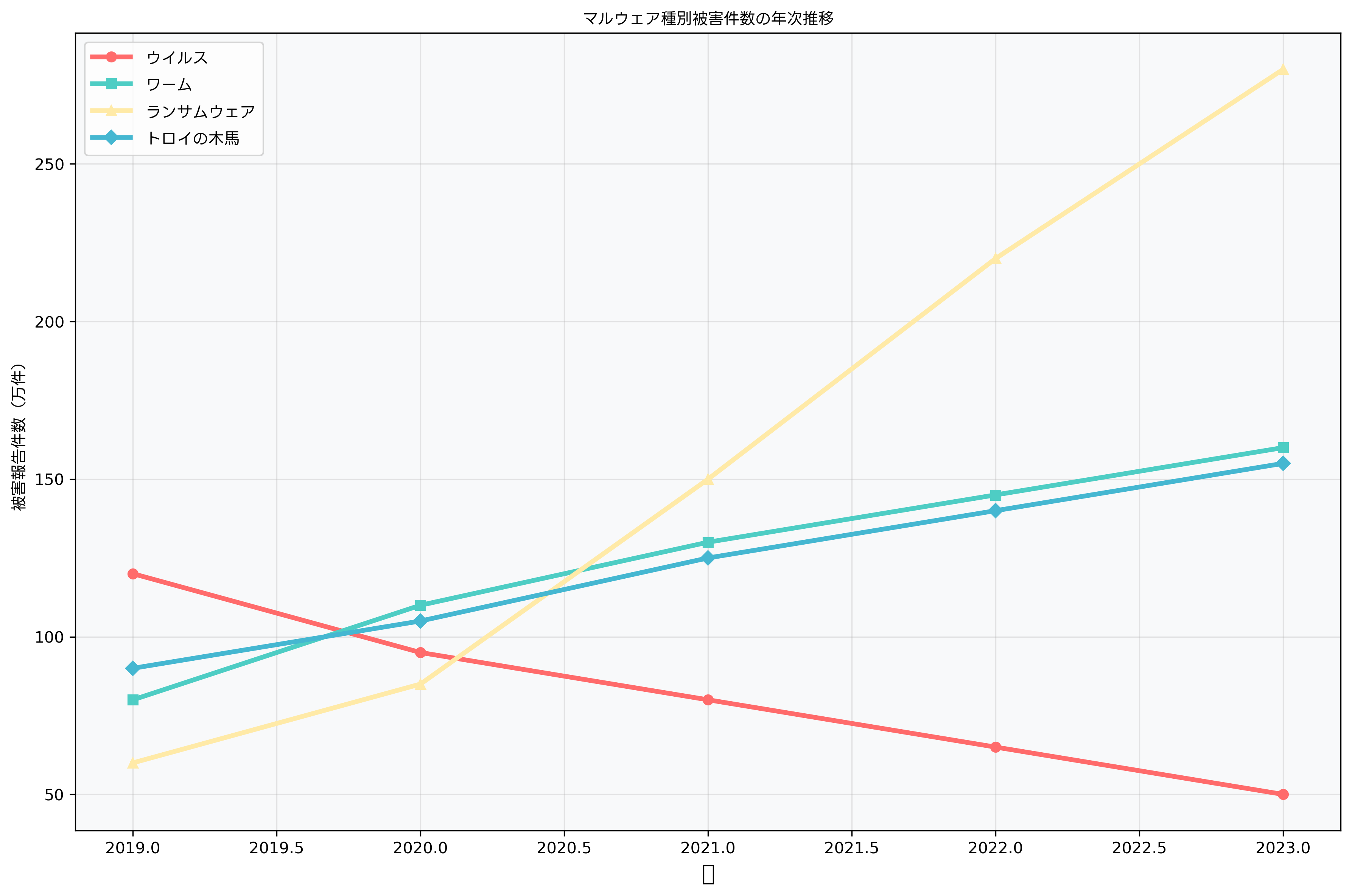

マルウェアの被害は年々増加しており、企業の機密情報漏洩、個人情報の盗取、システムの破壊、金銭的被害など、多岐にわたる深刻な問題を引き起こしています。特に近年では、ランサムウェアによる身代金要求や、高度で巧妙なAPT(Advanced Persistent Threat)攻撃が社会問題となっており、セキュリティ対策の重要性がますます高まっています。

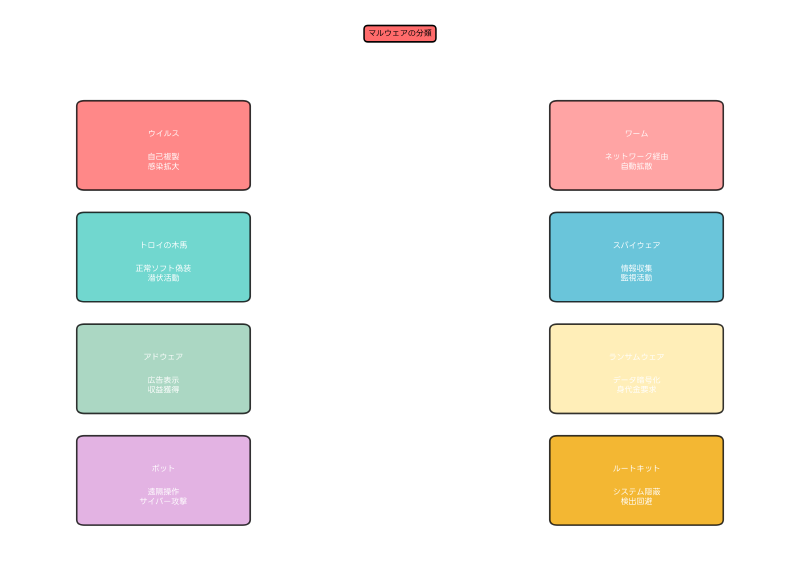

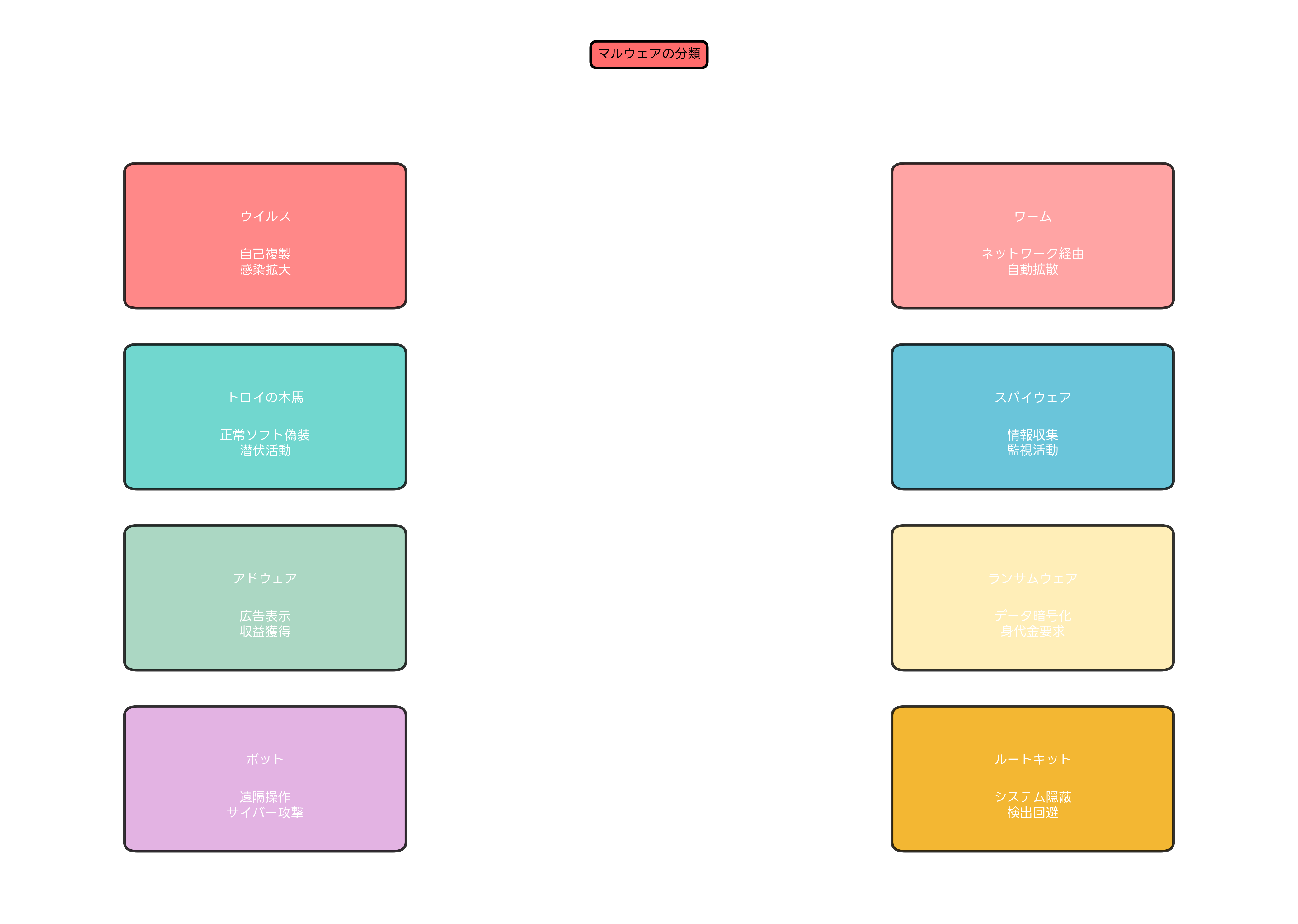

マルウェアの種類と特徴

マルウェアは、その動作特性や攻撃手法によって様々な種類に分類されます。それぞれが異なる特徴を持ち、異なる脅威をもたらすため、適切な対策を講じるためには各種類の理解が不可欠です。

コンピュータウイルス

コンピュータウイルスは、マルウェアの中でも最も古くから知られている種類の一つです。他のプログラムファイルに感染し、宿主ファイルが実行される際に自分自身をコピーして他のファイルに感染を拡げる特徴があります。現在でも多くの企業や個人が高性能なアンチウイルスソフトを導入してウイルス対策を行っています。

ウイルスは感染経路によってファイル感染型、ブートセクタ感染型、マクロウイルスなどに分類されます。ファイル感染型ウイルスは実行可能ファイルに感染し、そのファイルが実行されるたびに活動を開始します。特に企業環境では、エンドポイント保護ソリューションを導入することで、複数の端末を一元的に管理し、ウイルス感染を防ぐことが重要です。

ワーム

ワームは、単独で動作し、ネットワークを通じて自動的に感染を拡大するマルウェアです。ウイルスとは異なり、宿主ファイルを必要とせず、独立したプログラムとして動作する特徴があります。インターネットの普及とともにワームによる被害が急激に増加しており、ネットワークセキュリティシステムの導入が企業にとって不可欠となっています。

ワームは電子メール、ネットワーク共有フォルダ、インスタントメッセージ、P2Pファイル共有などの経路を通じて拡散します。特に企業ネットワークでは、一台のコンピュータが感染すると、短時間で全社に被害が拡大する可能性があります。このため、ファイアウォールや侵入検知システムの導入により、ネットワークレベルでの防御が重要です。

トロイの木馬

トロイの木馬は、有用なソフトウェアを装いながら、内部に悪意ある機能を隠し持つマルウェアです。ギリシア神話のトロイの木馬になぞらえて名付けられたこのマルウェアは、ユーザーが自ら実行することで活動を開始します。現代では、高度なマルウェア検出ツールを使用して、偽装されたソフトウェアを識別することが重要です。

トロイの木馬は、バックドアの作成、個人情報の盗取、システムの破壊、他のマルウェアのダウンロードなど、様々な悪意ある活動を行います。特に金融機関を狙ったバンキング・トロイアンは、オンラインバンキングの認証情報を盗取し、不正送金を行う深刻な脅威です。個人ユーザーはインターネットセキュリティスイートを導入し、総合的な保護を受けることが推奨されます。

スパイウェア

スパイウェアは、ユーザーの活動を密かに監視し、収集した情報を外部に送信するマルウェアです。キーロガー、スクリーンショット取得、Webブラウザの履歴収集など、様々な手法でユーザーの機密情報を盗取します。企業ではデータ漏洩防止ソリューションを導入することで、スパイウェアによる情報漏洩を防ぐことができます。

スパイウェアは、正当なソフトウェアのインストールに紛れて侵入することが多く、ユーザーが気づかないうちに長期間にわたって活動を続けます。特に企業の機密情報や顧客データを狙った標的型スパイウェアは、APT攻撃の一部として使用されることがあります。プライバシー保護ソフトウェアの導入により、個人情報の監視や収集を防ぐことが重要です。

ランサムウェア

ランサムウェアは、感染したコンピュータのファイルを暗号化し、復号のための身代金を要求するマルウェアです。近年、企業や公的機関への攻撃が急増しており、社会的に大きな問題となっています。効果的な対策として、自動バックアップシステムの導入が極めて重要です。

ランサムウェアの攻撃手法は年々巧妙化しており、標的型メール、脆弱性の悪用、RDP(Remote Desktop Protocol)の不正アクセスなど、様々な経路から侵入します。企業では、定期的なデータバックアップに加えて、ランサムウェア対策ソリューションを導入し、多層防御を構築することが不可欠です。

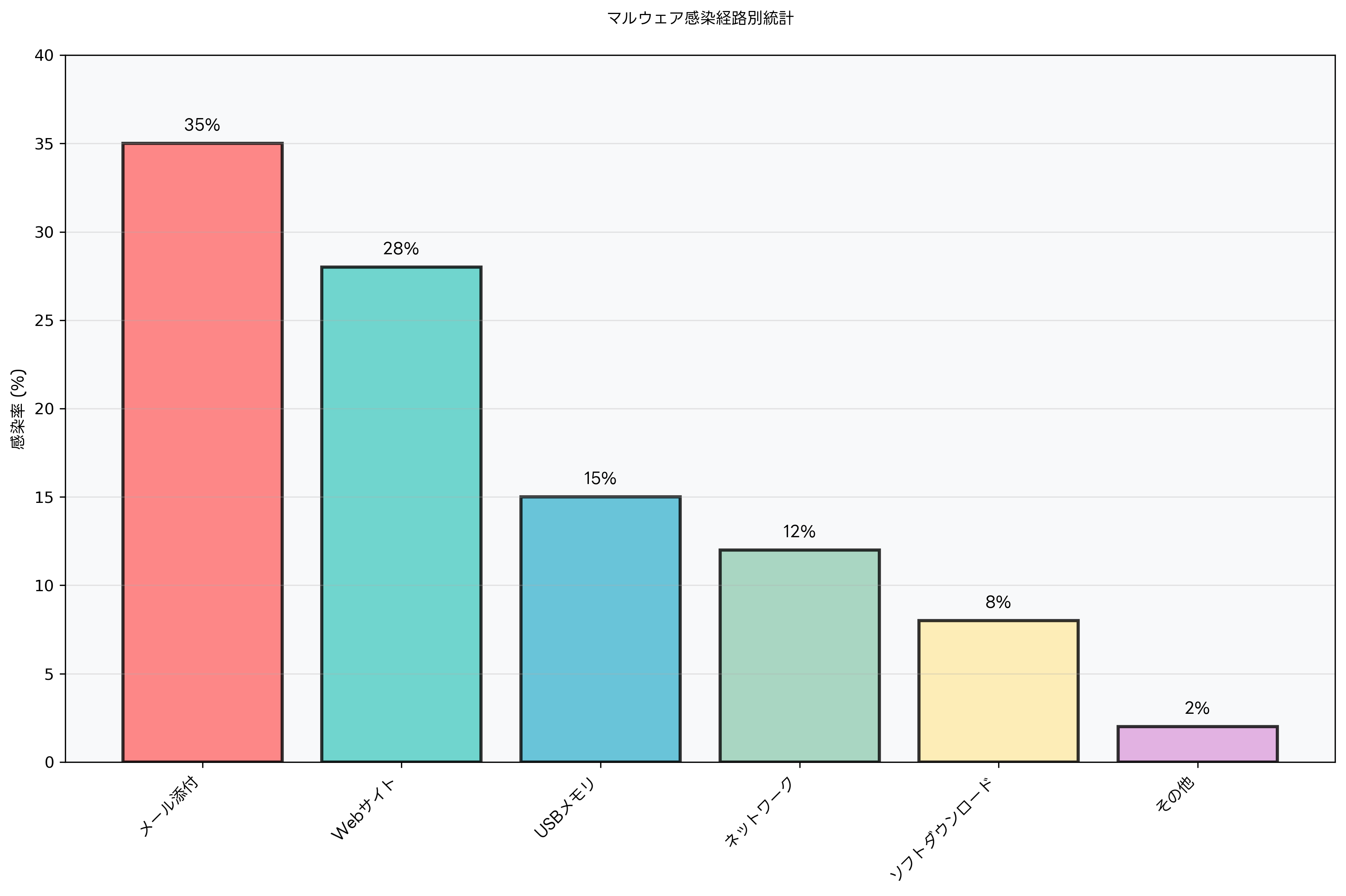

マルウェアの感染経路と攻撃手法

マルウェアの感染経路は多様化しており、それぞれの経路に応じた適切な対策が必要です。最も一般的な感染経路は電子メールの添付ファイルで、全体の約35%を占めています。次に多いのがWebサイト経由の感染で28%、USBメモリなどのリムーバブルメディア経由が15%となっています。

電子メール経由の感染

電子メールを通じたマルウェア感染は、最も一般的で危険な感染経路の一つです。添付ファイルの実行、悪意あるリンクのクリック、HTMLメール内の悪意あるスクリプトの実行などにより感染が発生します。企業ではメールセキュリティゲートウェイの導入により、悪意あるメールをブロックすることが重要です。

フィッシングメールやスピアフィッシング攻撃では、正当な企業や組織を装ったメールが送信され、受信者を騙して悪意あるファイルを開かせたり、偽のWebサイトに誘導したりします。これらの攻撃に対抗するため、メールフィルタリングシステムを活用し、不審なメールを自動的に検出・隔離することが効果的です。

Web経由の感染

悪意あるWebサイトやWebアプリケーションの脆弱性を悪用した感染も深刻な問題です。ドライブバイダウンロード攻撃では、ユーザーがWebサイトを閲覧するだけで自動的にマルウェアがダウンロード・実行されます。Webフィルタリングソフトの導入により、悪意あるサイトへのアクセスを事前にブロックすることが可能です。

水飲み場攻撃(Watering Hole Attack)では、標的となる組織の従業員が頻繁に訪問するWebサイトを事前に感染させ、訪問者のコンピュータにマルウェアを感染させます。このような高度な攻撃に対抗するため、統合脅威管理システムを導入し、複数のセキュリティ機能を統合的に運用することが推奨されます。

マルウェアによる被害の実態

マルウェアによる被害は年々深刻化しており、経済的損失だけでなく、社会インフラへの影響も懸念されています。2023年の統計では、世界全体でマルウェア関連の被害額が数兆円規模に達しており、企業の事業継続性に大きな影響を与えています。

企業への影響

企業におけるマルウェア感染の影響は多岐にわたります。システムの停止による業務の中断、顧客データの漏洩による信頼失墜、復旧コストの増大、法的責任の発生など、その被害は甚大です。特に製造業では、産業制御システムセキュリティの強化が急務となっています。

ランサムウェアによる被害は特に深刻で、身代金を支払っても必ずしもデータが復旧されるとは限らず、支払いがさらなる攻撃を招く可能性もあります。企業は事前の備えとして、災害復旧ソリューションを導入し、迅速な業務復旧体制を構築することが重要です。

個人への影響

個人ユーザーもマルウェアの重要な標的です。個人情報の盗取、金融情報の悪用、プライバシーの侵害など、その被害は深刻です。特にオンラインバンキングやクレジットカード情報を狙った攻撃が増加しており、個人向けセキュリティソフトの導入が不可欠です。

スマートフォンやタブレット端末を標的としたモバイルマルウェアも急増しており、アプリストア以外からのアプリインストール、不正なアプリの配布、SMSを通じた攻撃などが確認されています。モバイル端末の保護には、モバイルセキュリティアプリの活用が効果的です。

マルウェア対策技術の進歩

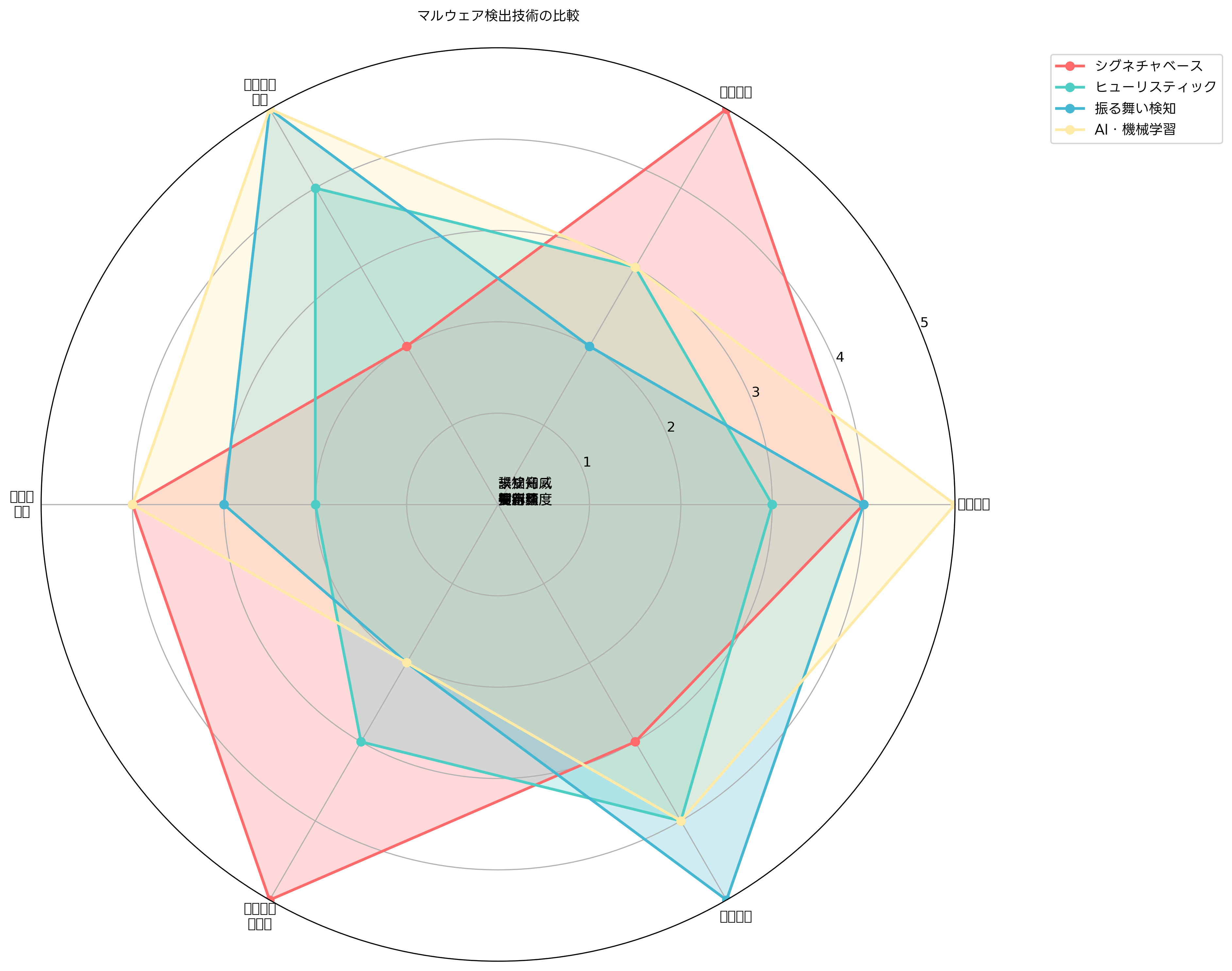

マルウェア対策技術は、脅威の進化に合わせて継続的に発展しています。従来のシグネチャベースの検出から、人工知能や機械学習を活用した高度な検出技術まで、多様なアプローチが開発されています。

シグネチャベース検出

シグネチャベースの検出は、既知のマルウェアのパターンをデータベース化し、ファイルスキャン時に照合する従来型の検出手法です。処理速度が高く、既知の脅威に対しては高い検出率を実現できますが、未知のマルウェアや亜種に対しては効果が限定的です。現在でも多くの企業向けアンチウイルスソフトでシグネチャベース検出が基本技術として使用されています。

ヒューリスティック検出

ヒューリスティック検出は、マルウェアの一般的な動作パターンや特徴を基に、未知の脅威を検出する技術です。静的解析と動的解析を組み合わせ、ファイルの構造や動作を詳細に分析します。シグネチャベースでは検出できない新種のマルウェアにも対応できるため、高度な脅威対策ソリューションでは重要な技術として採用されています。

振る舞い検知

振る舞い検知は、プログラムの実行時の動作を監視し、異常な活動を検出する技術です。ファイルの不正な暗号化、レジストリの改変、ネットワーク通信の監視などを行い、マルウェアの特徴的な振る舞いを検出します。EDR(Endpoint Detection and Response)ソリューションでは、振る舞い検知技術が中核機能として実装されています。

AI・機械学習による検出

人工知能と機械学習技術の進歩により、マルウェア検出の精度と効率が大幅に向上しています。大量のマルウェアサンプルから特徴を学習し、未知の脅威であっても高い精度で検出できるようになりました。AI搭載セキュリティプラットフォームの導入により、従来の手法では困難だった高度な攻撃の検出が可能になります。

応用情報技術者試験におけるマルウェア問題

応用情報技術者試験では、マルウェアに関する問題が情報セキュリティ分野の重要な出題テーマとなっています。試験では、マルウェアの種類と特徴、感染経路、対策技術、インシデント対応などが幅広く問われます。

午前問題での出題傾向

午前問題では、マルウェアの基本的な定義や分類、各種マルウェアの特徴的な動作、感染経路や対策手法などが選択問題として出題されます。例えば、「ランサムウェアの特徴として最も適切なものはどれか」といった基礎的な知識を問う問題から、「特定のマルウェア対策技術の効果と限界」を問うより応用的な問題まで幅広く出題されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験の専門参考書を活用し、マルウェアの基本概念から最新の脅威動向まで体系的に学習することが重要です。また、セキュリティ関連の技術書を併読することで、より深い理解を得ることができます。

午後問題での出題傾向

午後問題では、より実践的なシナリオでマルウェア対策の知識が問われます。企業のセキュリティインシデント対応、マルウェア感染時の被害拡大防止策、復旧手順の策定、再発防止策の検討などが長文問題として出題されます。実際の業務経験と関連付けて理解することが重要です。

問題解決能力を向上させるために、過去問題集を活用した演習が効果的です。また、セキュリティインシデント対応のケーススタディを学習することで、実践的な対応能力を身につけることができます。

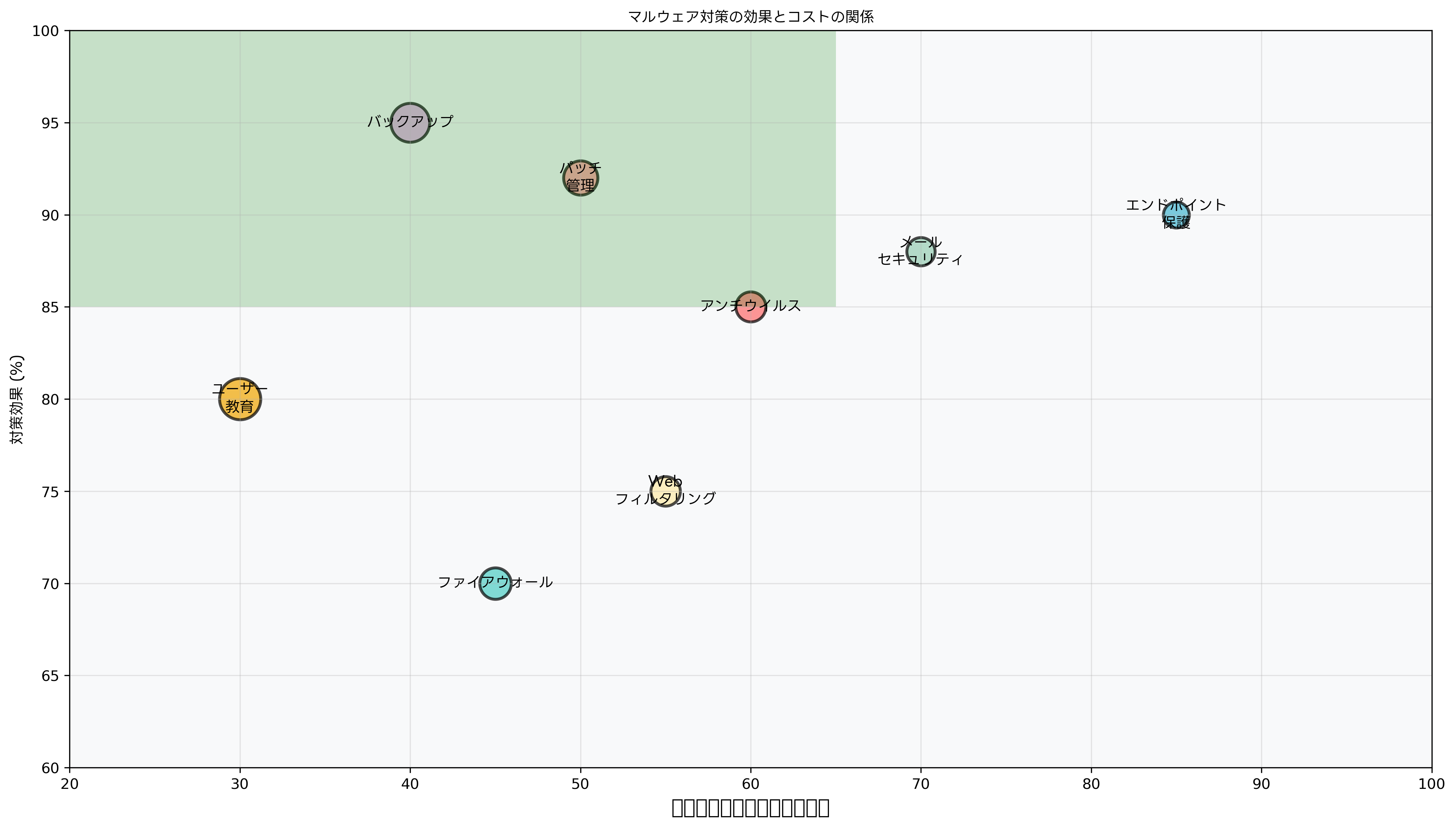

実践的なマルウェア対策の実装

効果的なマルウェア対策を実装するためには、多層防御(Defense in Depth)の考え方が重要です。単一の対策に依存するのではなく、複数のセキュリティ対策を組み合わせることで、総合的な防御力を向上させます。

エンドポイント保護

エンドポイント保護は、個々のコンピュータやモバイルデバイスを保護する基本的な対策です。次世代アンチウイルスソフトの導入により、従来のシグネチャベース検出に加えて、AI技術や振る舞い検知を活用した高度な保護が可能です。企業環境では、中央管理機能を持つ企業向けエンドポイント保護プラットフォームの導入が推奨されます。

ネットワークセキュリティ

ネットワークレベルでの保護も重要な要素です。次世代ファイアウォールの導入により、従来のポートベースのフィルタリングに加えて、アプリケーション制御、侵入防止、マルウェア検出機能を統合できます。また、ネットワーク監視システムにより、異常な通信パターンを検出し、早期にマルウェア感染を発見することができます。

メールセキュリティ

電子メール経由の感染が最も多いことから、メールセキュリティの強化は不可欠です。クラウドベースメールセキュリティサービスの活用により、悪意あるメールを送信元でブロックし、添付ファイルのサンドボックス解析、URLの安全性確認などを自動化できます。

バックアップとリカバリ

ランサムウェア対策として、定期的なバックアップは極めて重要です。企業向けバックアップソリューションを導入し、3-2-1ルール(3つのコピー、2つの異なるメディア、1つのオフサイト保管)に従ったバックアップ戦略を実装することで、マルウェア感染時の迅速な復旧が可能です。

新興脅威と対策の進化

マルウェアの脅威は絶えず進化しており、新しい攻撃手法や技術が次々と登場しています。これらの新興脅威に対応するため、セキュリティ対策も継続的に進化させる必要があります。

ゼロデイ攻撃対応

未知の脆弱性を悪用するゼロデイ攻撃は、従来の対策では検出が困難な高度な脅威です。脅威インテリジェンスプラットフォームを活用し、最新の脅威情報を収集・分析することで、ゼロデイ攻撃に対する防御力を向上させることができます。

IoTマルウェア

IoT(Internet of Things)デバイスを標的としたマルウェアが急増しています。従来のコンピュータとは異なる特性を持つIoTデバイスには、IoT特化型セキュリティソリューションの導入が必要です。また、IoTデバイスのセキュリティ管理プラットフォームにより、大量のデバイスを効率的に監視・管理することができます。

クラウドマルウェア

クラウドサービスの普及に伴い、クラウド環境を標的としたマルウェアも増加しています。クラウドセキュリティツールを活用し、クラウドワークロードの保護、設定ミスの検出、異常なアクセスパターンの監視を行うことで、クラウド環境での安全性を確保できます。

組織的なマルウェア対策

技術的な対策だけでなく、組織としての取り組みもマルウェア対策には不可欠です。セキュリティ意識の向上、インシデント対応体制の構築、定期的な訓練などが重要な要素となります。

セキュリティ教育と意識向上

従業員のセキュリティ意識向上は、マルウェア対策の基盤となります。セキュリティ教育プラットフォームを活用し、定期的な研修や模擬フィッシング訓練を実施することで、従業員の脅威認識能力を向上させることができます。特に、マルウェアの感染経路や手口について具体的な事例を用いた教育が効果的です。

インシデント対応体制

マルウェア感染が発生した場合の迅速で適切な対応が被害の拡大を防ぎます。インシデント対応管理システムを導入し、感染発見から封じ込め、根絶、復旧まで一連のプロセスを標準化することが重要です。また、定期的な模擬訓練により、実際のインシデント発生時の対応能力を向上させることができます。

継続的な改善

マルウェア対策は一度実装すれば完了というものではありません。脅威の変化に応じて継続的に見直しと改善を行う必要があります。セキュリティ評価ツールを使用して定期的にセキュリティ体制を評価し、弱点を特定して対策を強化することが重要です。

まとめ

マルウェアは現代の情報社会における深刻な脅威であり、その対策は企業や個人の情報セキュリティにとって不可欠です。ウイルス、ワーム、トロイの木馬、スパイウェア、ランサムウェアなど、様々な種類のマルウェアがそれぞれ異なる脅威をもたらし、多様な感染経路を通じて拡散します。

効果的なマルウェア対策には、シグネチャベース検出、ヒューリスティック検出、振る舞い検知、AI・機械学習など、複数の技術を組み合わせた多層防御が重要です。また、技術的な対策だけでなく、従業員教育、インシデント対応体制の構築、継続的な改善といった組織的な取り組みも欠かせません。

応用情報技術者試験においてもマルウェアは重要な出題テーマであり、基本的な知識から実践的な対応能力まで幅広い理解が求められます。継続的な学習と実践により、変化し続けるマルウェアの脅威に対応できる能力を身につけることが重要です。

マルウェアの脅威は今後も進化し続けることが予想されます。IoTデバイスの普及、クラウドサービスの拡大、AIの悪用など、新たな攻撃ベクターが次々と登場する中で、最新の脅威情報に基づいた対策の更新と強化が継続的に必要になります。