現代のコンピュータシステムにおいて、メモリ階層は性能とコストのバランスを最適化するための極めて重要な概念です。応用情報技術者試験においても頻出の重要トピックであり、システム設計やパフォーマンス最適化を理解するために欠かせない知識となっています。メモリ階層を正しく理解することで、効率的なシステム設計と最適化戦略を立案することができます。

メモリ階層とは、アクセス速度、容量、コストの異なる複数の記憶装置を階層的に配置し、システム全体の性能を最適化する仕組みです。この概念は、局所性の原理に基づいて設計されており、プロセッサが頻繁にアクセスするデータを高速なメモリに配置することで、システム全体のパフォーマンスを向上させています。

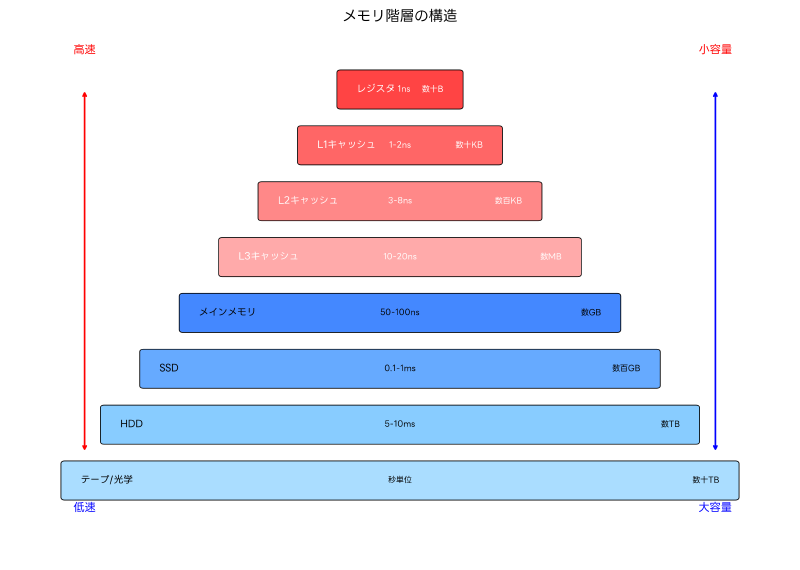

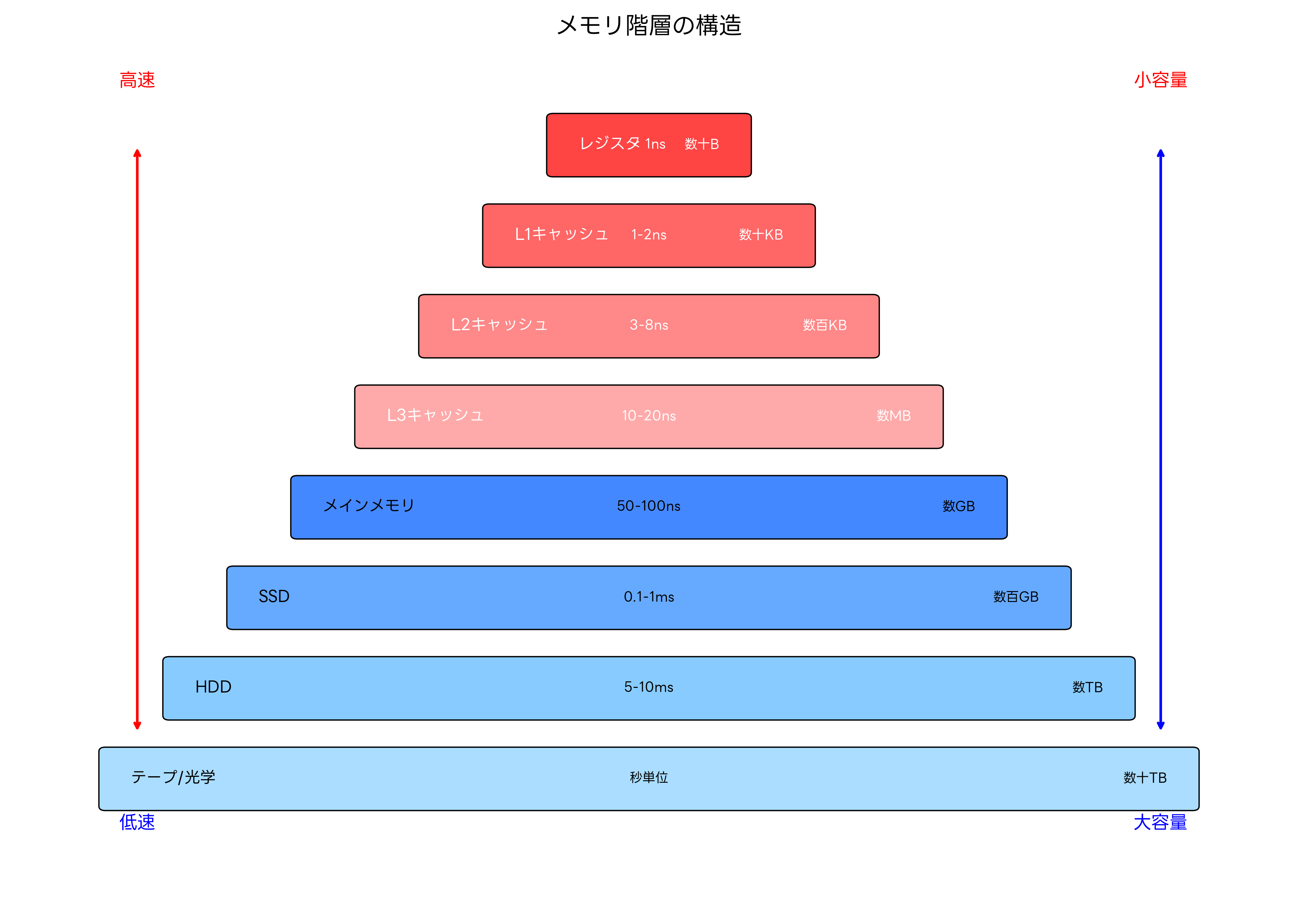

メモリ階層の基本構造

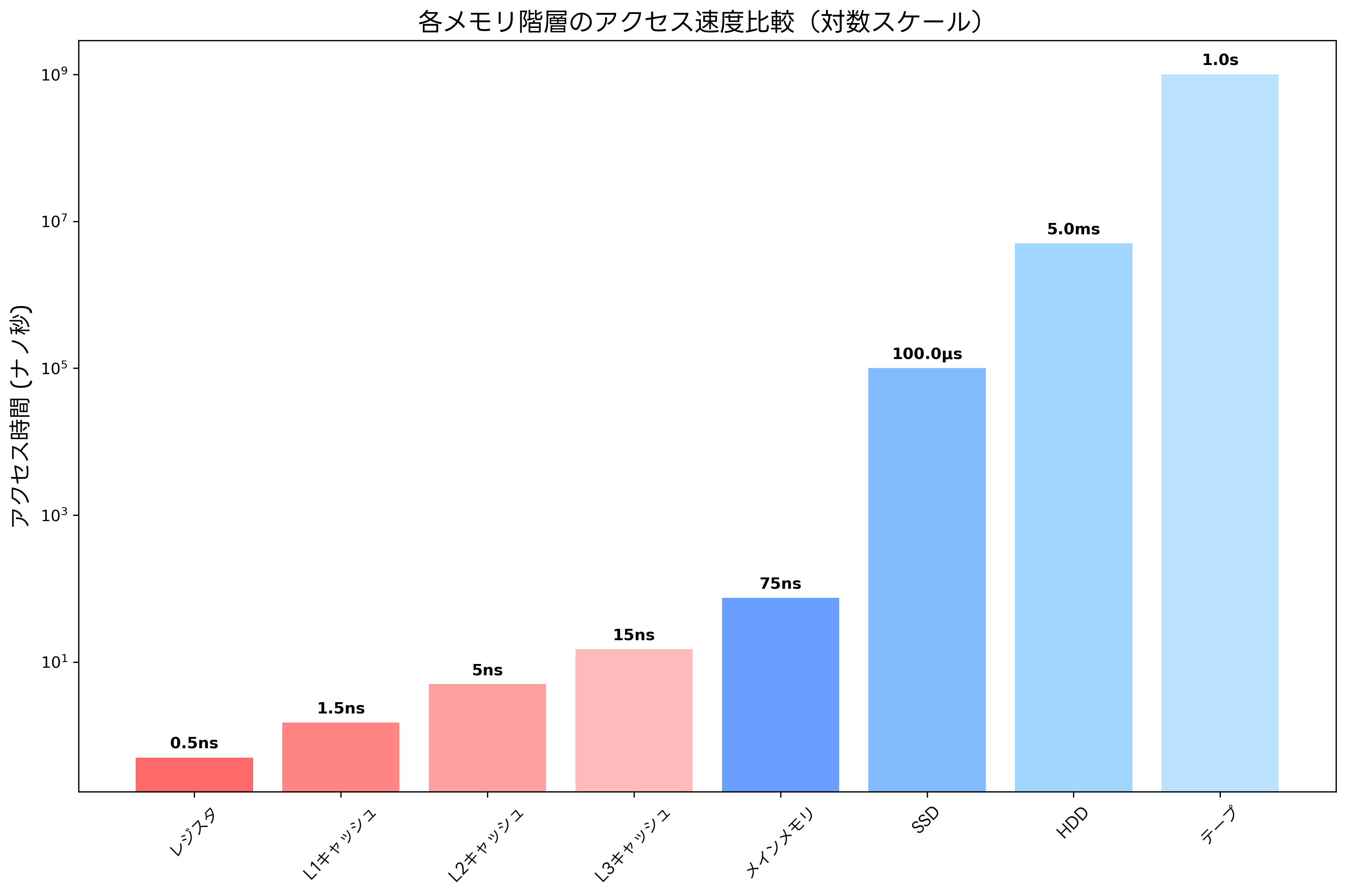

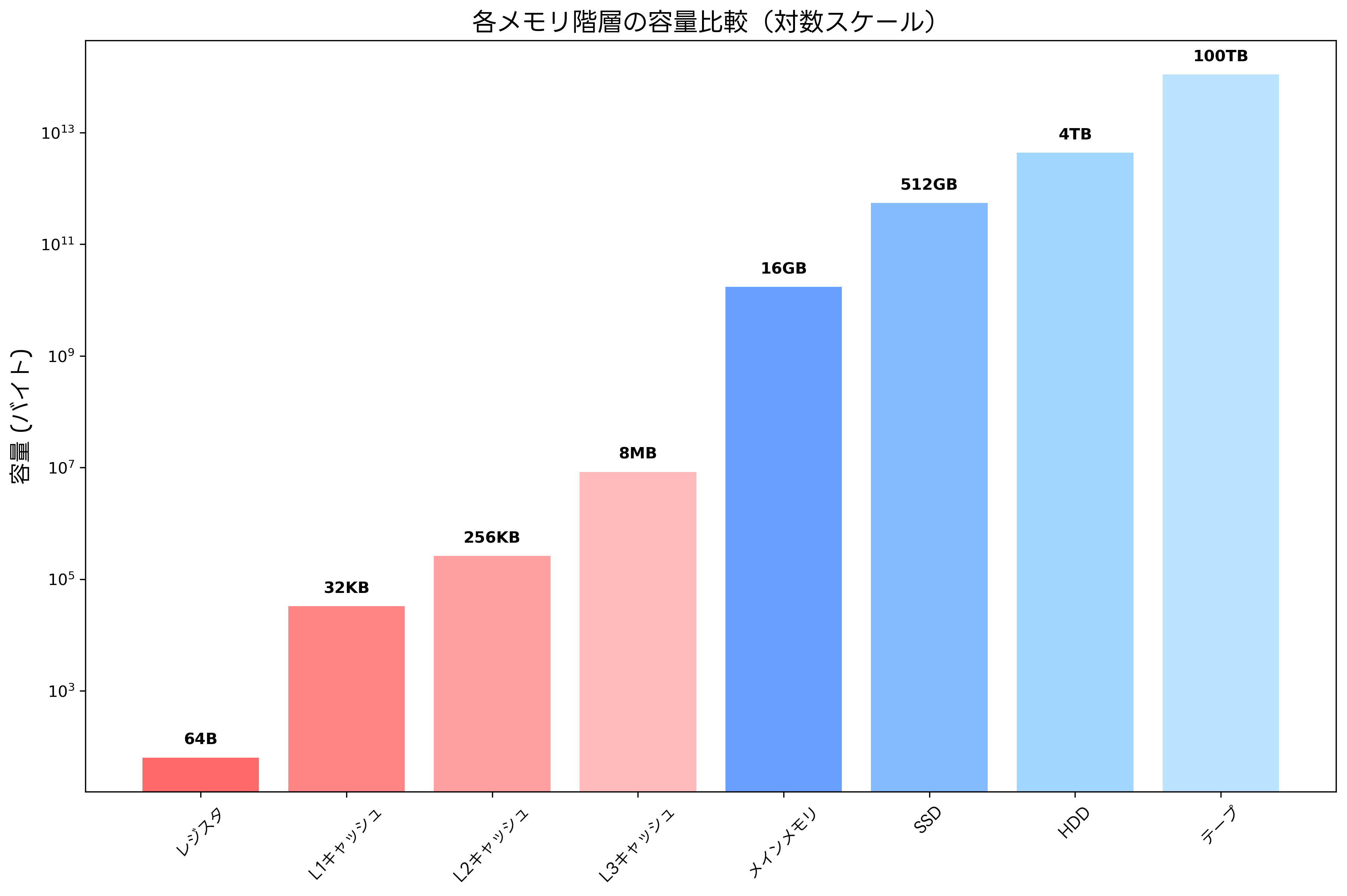

メモリ階層は、プロセッサに近い順から、レジスタ、キャッシュメモリ、メインメモリ、二次記憶装置という構成になっています。各階層は、上位階層ほど高速で高価、下位階層ほど大容量で安価という特性を持っています。この特性により、システム全体として高速性と経済性を両立させることができます。

レジスタは、プロセッサ内部に配置される最も高速なメモリです。一般的なプロセッサでは、数十個から数百個のレジスタが搭載されており、算術論理演算装置(ALU)が直接アクセスできる唯一のメモリです。レジスタのアクセス時間は1クロックサイクル以下であり、プロセッサの動作周波数と同期して動作します。現代の高性能プロセッサでは、高性能CPUにおいて64ビットレジスタが一般的で、浮動小数点演算用の専用レジスタも搭載されています。

キャッシュメモリは、プロセッサとメインメモリの間に配置される高速メモリです。通常、L1、L2、L3の複数レベルで構成され、各レベルで容量と速度が異なります。L1キャッシュは最も高速で、命令用(I-cache)とデータ用(D-cache)に分離されることが多く、現代のプロセッサでは32KB~64KB程度の容量が一般的です。ハイエンドプロセッサでは、より大容量のキャッシュを搭載することで、システム性能の向上を図っています。

メインメモリは、実行中のプログラムとデータを格納する主記憶装置です。現在主流のDDR4やDDR5メモリは、数十ナノ秒のアクセス時間を持ち、数ギガバイトから数十ギガバイトの容量を提供します。メインメモリの容量とタイプは、システムの全体的な性能に大きな影響を与えるため、適切な高性能メモリの選択が重要です。また、メモリ増設キットを使用することで、既存システムの性能向上を図ることも可能です。

二次記憶装置は、永続的なデータ保存を担う記憶装置です。従来のハードディスクドライブ(HDD)から、現在はソリッドステートドライブ(SSD)への移行が進んでいます。SSDは機械的な駆動部品を持たないため、HDDと比較して大幅な高速化を実現しています。[高速SSD](https://www.amazon.co.jp/s?k=NVMe SSD&tag=amazon-product-items-22)の導入により、システムの起動時間やアプリケーションの読み込み時間を大幅に短縮できます。

局所性の原理とキャッシュ効果

メモリ階層の効果は、プログラムの実行における局所性の原理に基づいています。時間的局所性とは、一度アクセスされたメモリ位置が近い将来再びアクセスされる確率が高いという性質です。空間的局所性とは、アクセスされたメモリ位置の近傍がアクセスされる確率が高いという性質です。

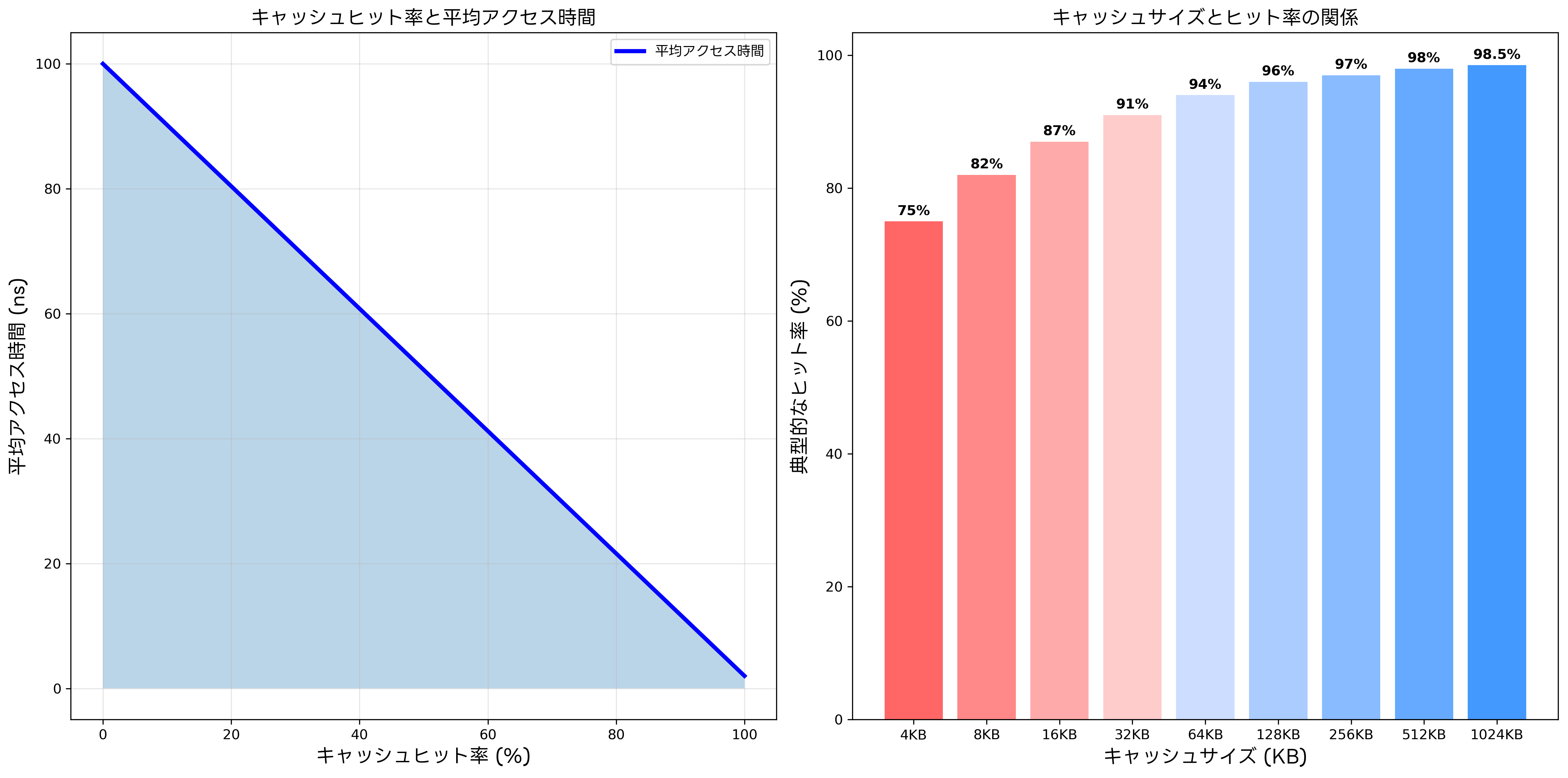

キャッシュメモリは、これらの局所性を活用して高い効果を発揮します。プロセッサが必要とするデータがキャッシュに存在する場合をキャッシュヒット、存在しない場合をキャッシュミスと呼びます。キャッシュヒット率が高いほど、システム全体の性能が向上します。現代のプロセッサでは、L1キャッシュで95%以上、L2キャッシュで85%以上のヒット率を達成することが一般的です。

キャッシュの性能を最適化するため、様々な技術が開発されています。連想度(アソシアティビティ)、置換アルゴリズム、ライトポリシーなどの設計パラメータが、キャッシュの効率に大きく影響します。キャッシュ最適化ツールを使用することで、アプリケーションレベルでのキャッシュ効率を分析し、改善することができます。

プリフェッチ技術は、プロセッサが必要とする前にデータをキャッシュに読み込む技術です。ハードウェアプリフェッチとソフトウェアプリフェッチがあり、それぞれ異なるアプローチでキャッシュミスの削減を図ります。これらの技術により、メモリアクセスのレイテンシを隠蔽し、システム性能の向上を実現しています。

仮想メモリシステムの仕組み

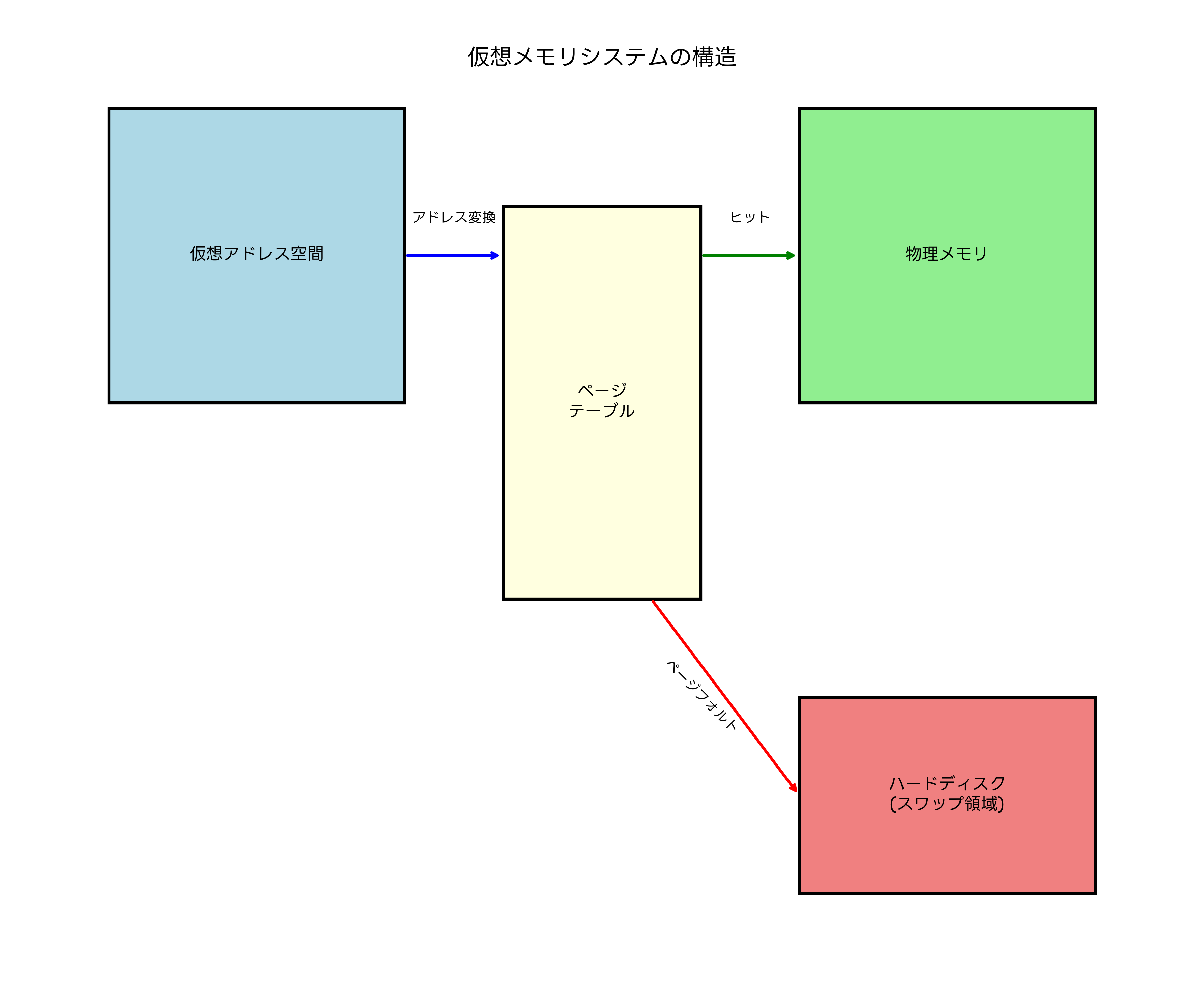

仮想メモリは、物理メモリよりも大きなアドレス空間をプロセスに提供するシステムです。この技術により、限られた物理メモリを効率的に活用し、マルチタスキング環境での安定した動作を実現しています。仮想メモリシステムは、メモリ管理ユニット(MMU)により実装され、アドレス変換とメモリ保護の機能を提供します。

ページングは、仮想メモリシステムの中核技術です。仮想アドレス空間と物理アドレス空間を固定サイズのページに分割し、必要に応じてページを物理メモリとスワップ領域の間で移動させます。一般的なシステムでは、4KBのページサイズが使用されますが、大容量メモリを効率的に管理するため、2MBや1GBの大ページ(ヒュージページ)もサポートされています。

ページテーブルは、仮想アドレスから物理アドレスへの変換情報を格納するデータ構造です。多段ページテーブルや逆ページテーブルなど、様々な実装方法があり、システムの要件に応じて選択されます。Translation Lookaside Buffer(TLB)は、ページテーブルエントリをキャッシュすることで、アドレス変換の高速化を図るハードウェアです。

スワッピングは、物理メモリが不足した際に、使用頻度の低いページを二次記憶装置に退避させる技術です。LRU(Least Recently Used)やClock算法など、様々なページ置換アルゴリズムが開発されており、システムの性能に大きな影響を与えます。高速ストレージをスワップ領域として使用することで、スワッピングによる性能低下を最小限に抑えることができます。

メモリマップドファイルは、ファイルを仮想メモリ空間にマッピングする技術です。この技術により、ファイルI/Oを通常のメモリアクセスとして扱うことができ、プログラムの簡素化と性能向上を実現しています。データベースシステムや大容量ファイルを扱うアプリケーションで広く活用されています。

メモリ技術の進歩と将来展望

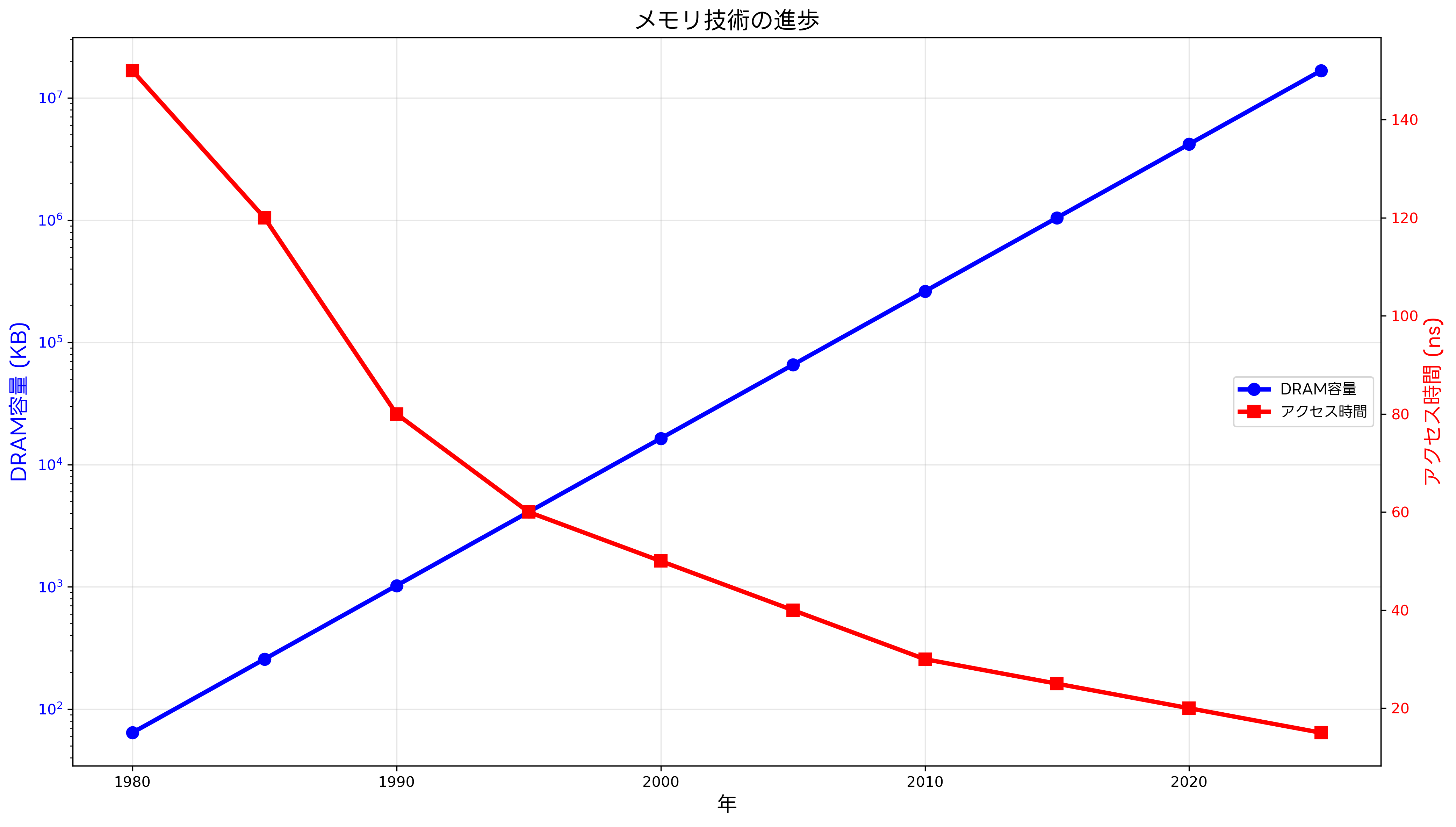

メモリ技術は継続的に進歩しており、容量の増大と速度の向上が同時に実現されています。DRAMの集積度は、ムーアの法則に従って向上し続けており、現在では単一チップで数十ギガビットの容量を実現しています。しかし、物理的な制約により、従来の微細化による性能向上は限界に近づいています。

次世代メモリ技術として、3D NAND、3D XPoint、MRAM(Magnetoresistive RAM)、ReRAM(Resistive RAM)、PCM(Phase Change Memory)などが開発されています。これらの技術は、従来のメモリ技術の制約を克服し、新たな可能性を提供しています。次世代メモリの実用化により、メモリ階層の構造自体が大きく変化する可能性があります。

不揮発性メモリの進歩により、メインメモリとストレージの境界が曖昧になりつつあります。Persistent Memory(PMEM)やStorage Class Memory(SCM)などの技術により、電源オフ時にもデータが保持されるメインメモリが実現されています。これにより、システムの起動時間の短縮やデータベースの高速化が可能になっています。

ハイバンド幅メモリ(HBM)やハイブリッドメモリキューブ(HMC)などの3D積層技術により、メモリの帯域幅を大幅に向上させることができます。これらの技術は、高性能グラフィックカードやAI処理用アクセラレータで実用化されており、計算集約的なアプリケーションの性能向上に貢献しています。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験においては、メモリ階層に関する問題が午前問題、午後問題ともに頻繁に出題されています。特に、コンピュータシステムの分野では、メモリ階層の理解が前提となる問題が多く見られます。キャッシュメモリの動作原理、仮想メモリの管理方法、メモリ性能の計算などが主要な出題範囲となっています。

午前問題では、キャッシュヒット率とアクセス時間の計算、仮想メモリのページサイズとアドレス変換、メモリ階層の特性比較などが問われます。例えば、「キャッシュヒット率90%、キャッシュアクセス時間2ns、メインメモリアクセス時間100nsの場合の平均アクセス時間を求めよ」といった計算問題が出題されます。

午後問題では、より実践的な場面でのメモリ管理が問われます。システム設計における適切なメモリ構成の選択、性能ボトルネックの特定と解決策の提案、メモリ使用量の最適化などの文脈で、メモリ階層の知識を活用する能力が評価されます。

試験対策としては、情報処理技術者試験の専門書やコンピュータアーキテクチャの技術書を活用して、理論的な知識を深めることが重要です。また、過去問題集を繰り返し解くことで、出題パターンを理解し、計算問題の解法をマスターすることができます。

実践的な理解を深めるため、システム監視ツールを使用して、実際のシステムでのメモリ使用状況やキャッシュ効率を観察することも有効です。これにより、理論と実践の橋渡しができ、より深い理解を得ることができます。

メモリ性能の測定と最適化

メモリ性能を正確に測定することは、システム最適化の第一歩です。スループット、レイテンシ、帯域幅などの指標を用いて、メモリサブシステムの性能を定量的に評価します。性能測定ツールを活用することで、ボトルネックの特定と改善策の検討が可能になります。

キャッシュ効率の向上には、データの配置パターンやアクセスパターンの最適化が重要です。配列の次元や構造体のメンバー配置を工夫することで、キャッシュラインの利用効率を向上させることができます。また、プリフェッチ命令やメモリバリア命令を適切に使用することで、メモリアクセスの最適化が可能です。

マルチコアシステムでは、キャッシュコヒーレンシの管理が重要な課題となります。MESI、MOESI、MESIFなどのコヒーレンシプロトコルにより、複数のプロセッサコア間でのデータ整合性が保たれています。マルチコアプロセッサの性能を最大限に活用するため、これらの仕組みを理解することが重要です。

NUMA(Non-Uniform Memory Access)アーキテクチャでは、メモリアクセスの局所性がより重要になります。プロセッサに近いメモリノードからのアクセスは高速ですが、遠いノードからのアクセスは低速になります。NUMAシステムでは、適切なメモリ配置とプロセススケジューリングにより、性能を最適化する必要があります。

クラウド環境でのメモリ管理

クラウドコンピューティング環境では、仮想化技術により複数の仮想マシンが物理メモリを共有します。メモリオーバーコミットやメモリバルーニングなどの技術により、限られた物理メモリを効率的に活用しています。クラウドストレージとの連携により、メモリとストレージの境界がさらに曖昧になっています。

コンテナ技術では、プロセス間でのメモリ共有とリソース制限が重要な要素です。Docker、Kubernetesなどの技術により、効率的なメモリ管理が実現されています。コンテナオーケストレーションツールを使用することで、大規模なクラウド環境でのメモリリソースを最適化できます。

エッジコンピューティングでは、限られたメモリリソースでの効率的な処理が求められます。IoTデバイスや組み込みシステムでは、電力消費とメモリ効率の両立が重要な課題です。エッジコンピューティング機器の選択と設計において、メモリ階層の理解は不可欠です。

まとめ

メモリ階層は、現代のコンピュータシステムにおける根幹技術の一つです。レジスタからストレージまでの各階層が持つ特性を理解し、適切に活用することで、高性能で経済的なシステムを構築することができます。応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、理論的な理解と実践的な応用能力の両方が求められます。

技術の進歩により、メモリ階層の構造は継続的に進化しています。新しいメモリ技術や仮想化技術の登場により、従来の概念が拡張され、新たな最適化手法が開発されています。継続的な学習と実践により、変化する技術環境に対応できる能力を身につけることが重要です。

効果的なメモリ管理は、システム全体の性能とコスト効率に直接影響します。メモリ階層の原理を深く理解し、適切なツールと手法を活用することで、現代の複雑なコンピュータシステムにおいて最適な性能を実現することができます。