現代のソフトウェア開発において、マイクロサービスアーキテクチャは単なる技術トレンドを超えて、企業のデジタル変革を支える重要な基盤技術となっています。応用情報技術者試験においても、システムアーキテクチャ設計の重要な選択肢として頻繁に出題されるトピックです。従来のモノリシックアーキテクチャの限界を克服し、より柔軟で拡張性の高いシステムを構築するためのアプローチとして、世界中の企業が採用を進めています。

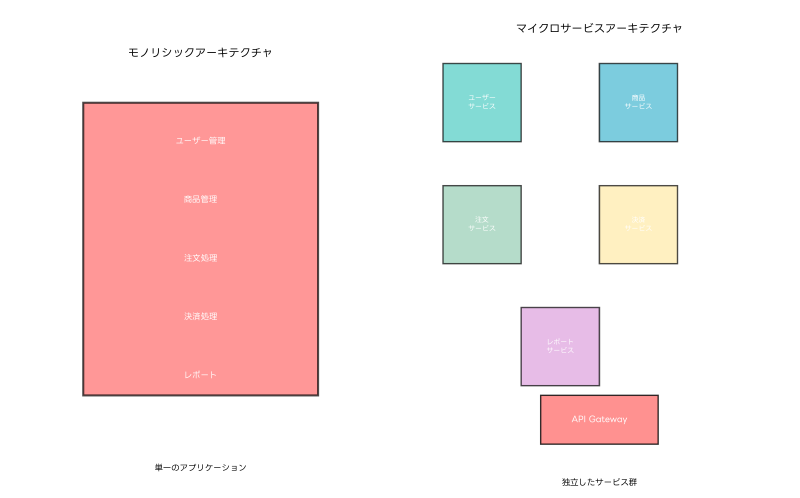

マイクロサービスとは、一つの大きなアプリケーションを、それぞれが独立してデプロイ可能な小さなサービス群に分割するアーキテクチャパターンです。各サービスは特定のビジネス機能に特化し、軽量な通信メカニズム(通常はHTTP REST APIやメッセージング)を通じて他のサービスと連携します。この設計思想により、開発チームの生産性向上、システムの可用性強化、そして技術的負債の軽減が可能になります。

マイクロサービスアーキテクチャの基本概念

マイクロサービスアーキテクチャの根幹にあるのは、「単一責任の原則」を大規模システムに適用するという考え方です。従来のモノリシックアプリケーションでは、すべての機能が一つのデプロイ単位に含まれているため、一部の機能を変更する際にもシステム全体への影響を考慮する必要がありました。しかし、マイクロサービスでは各サービスが独立しているため、個別の変更や改善を迅速に実施できます。

このアーキテクチャを効果的に実装するためには、コンテナ技術の書籍やKubernetes実践ガイドなどの専門書を活用して、コンテナ化技術への理解を深めることが不可欠です。現代のマイクロサービス実装では、Dockerコンテナによる軽量な仮想化とKubernetesによるオーケストレーションが標準的な技術スタックとなっています。

各マイクロサービスは独自のデータベースを持つ「Database per Service」パターンを採用することが推奨されます。これにより、サービス間の結合度を低く保ち、データベーススキーマの変更が他のサービスに与える影響を最小限に抑えることができます。ただし、この設計選択は分散データ管理の複雑さを生み出すため、分散システム設計の専門書を参考にして、データ整合性やトランザクション管理について深く学習することが重要です。

サービス間通信の設計においては、同期通信と非同期通信の適切な使い分けが成功の鍵となります。RESTful APIによる同期通信は実装が比較的簡単ですが、サービス間の依存関係を強くしてしまう可能性があります。一方、メッセージキューやイベントストリーミングを使用した非同期通信は、より柔軟なアーキテクチャを実現できますが、実装の複雑さが増加します。

マイクロサービスの利点と課題の詳細分析

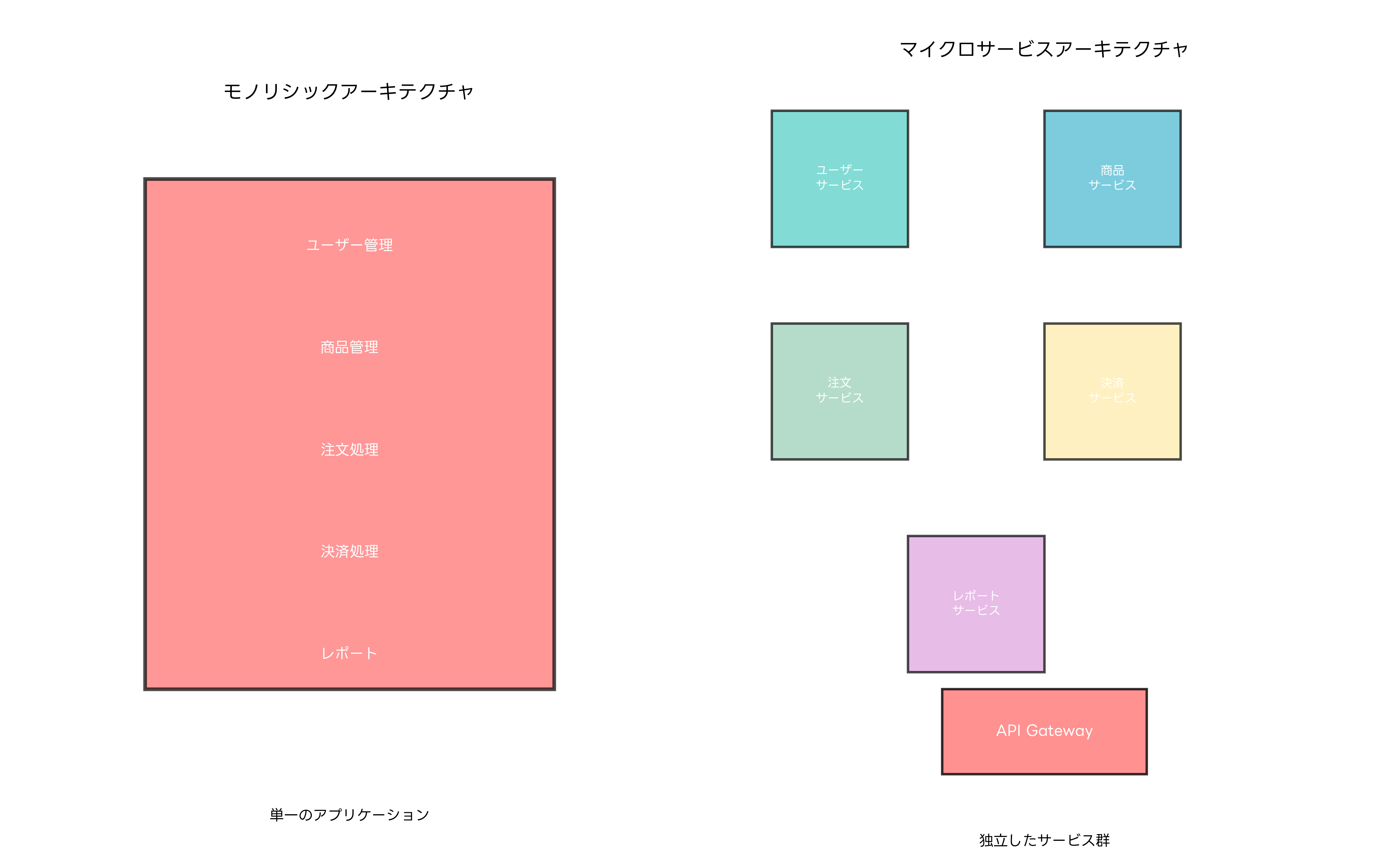

マイクロサービスアーキテクチャが提供する利点は多岐にわたりますが、同時に新たな課題も生み出します。利点と課題を詳細に理解することで、組織にとって最適なアーキテクチャ戦略を策定できます。

技術的な多様性は、マイクロサービスの最大の利点の一つです。各サービスが独立しているため、異なるプログラミング言語、フレームワーク、データベースを使用できます。例えば、リアルタイム処理が必要なサービスにはGo言語やRustを、データ分析が中心のサービスにはPythonを、Webインターフェースには Node.jsを選択するといった最適化が可能です。この技術選択の自由度を活かすため、多言語プログラミングの参考書や言語別最適化ガイドを活用して、各技術の特性を理解することが重要です。

独立したデプロイメントにより、開発チームの生産性は大幅に向上します。従来のモノリシックアプリケーションでは、小さな変更でもシステム全体の回帰テストが必要でしたが、マイクロサービスでは影響範囲が限定されるため、より頻繁なリリースが可能になります。この継続的デプロイメントを効果的に実現するには、CI/CD実践ガイドやDevOps自動化ツールの導入が欠かせません。

スケーラビリティの向上も重要な利点です。システム全体を一律にスケールする必要がなく、負荷の高いサービスのみを選択的にスケールできます。これにより、インフラストラクチャのコストを最適化しながら、パフォーマンスを維持できます。効果的なスケーリング戦略を実装するためには、クラウドネイティブアーキテクチャの原則を理解し、オートスケーリング技術を習得することが重要です。

しかし、これらの利点と引き換えに、新たな課題も生まれます。システム全体の複雑性は確実に増加し、従来のモノリシックアプリケーションでは考慮する必要のなかった分散システム特有の問題に対処する必要があります。ネットワーク分断、部分的な障害、データ整合性の問題など、分散システムの「フォールアシーズ」を理解し、適切に対処するための知識が不可欠です。

運用面では、監視とトラブルシューティングの複雑さが大幅に増加します。従来の単一アプリケーションの監視と比較して、複数のサービス間にまたがる処理フローの追跡や、障害の根本原因の特定が困難になります。この課題を解決するためには、分散トレーシングシステムやマイクロサービス監視ツールの導入が必要です。

重要な設計パターンと実装戦略

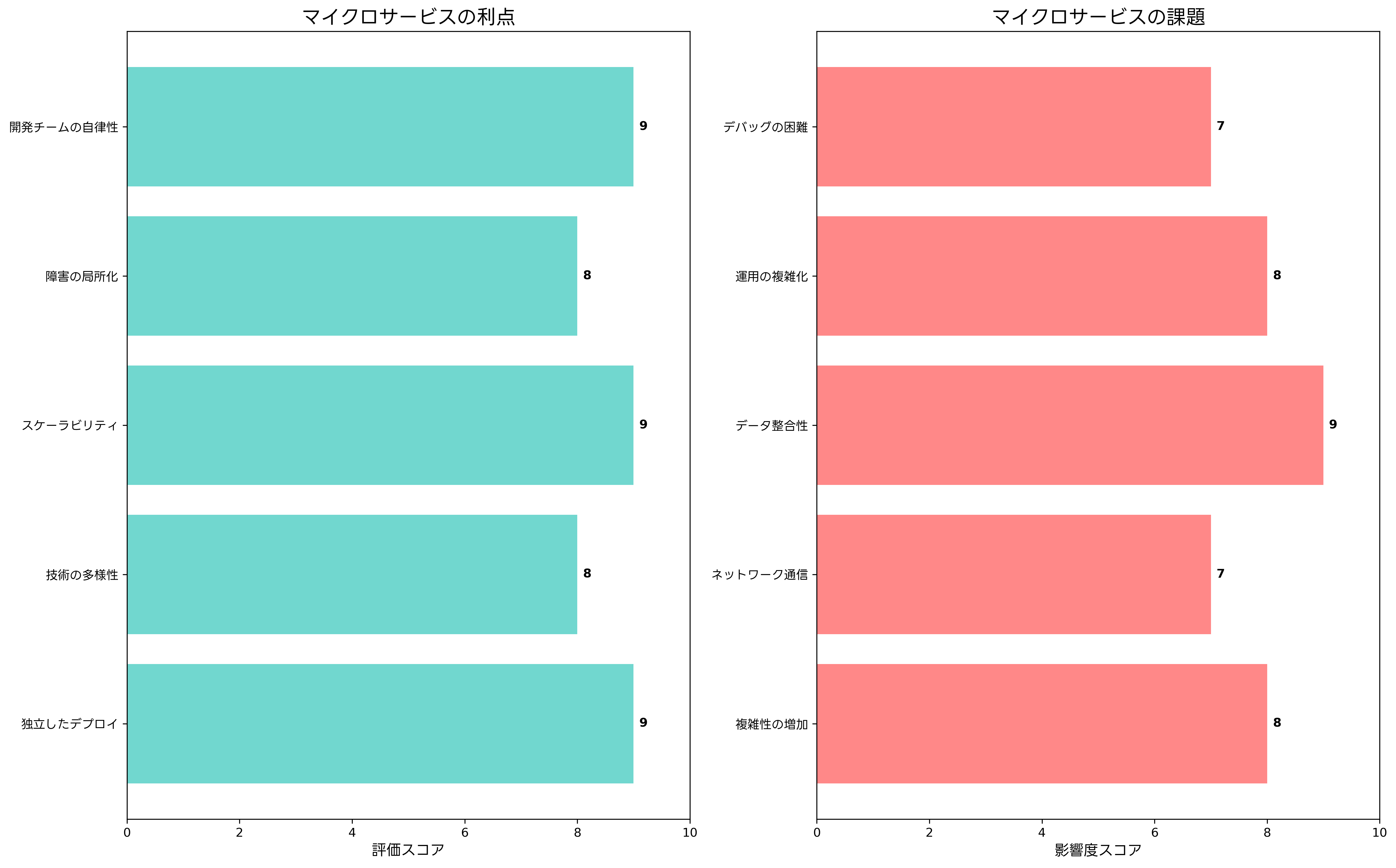

マイクロサービスアーキテクチャを成功させるためには、実証済みの設計パターンを理解し、適切に適用することが重要です。これらのパターンは、分散システムの複雑さを管理し、一般的な問題に対する解決策を提供します。

API Gatewayパターンは、クライアントアプリケーションと複数のマイクロサービス間の単一エントリーポイントを提供します。このパターンにより、認証、認可、リクエストルーティング、レート制限、ロードバランシングなどの横断的関心事を一元化できます。効果的なAPI Gateway実装のためには、API設計のベストプラクティスやAPI Gateway実装ガイドを参考にすることが推奨されます。

Service Discoveryパターンは、動的にスケーリングするマイクロサービス環境において、サービスの場所を自動的に発見する仕組みを提供します。サービスインスタンスが動的に作成・削除される環境では、ハードコードされたエンドポイントでは対応できないため、このパターンが不可欠です。Consul、Eureka、Kubernetesの内蔵サービスディスカバリーなど、様々な実装オプションがあります。

Circuit Breakerパターンは、障害の連鎖を防ぐためのフォルトトレランス機能を提供します。下位サービスが応答しない場合に、上位サービスが無限に待機することを防ぎ、システム全体の安定性を保ちます。このパターンの実装には、フォルトトレラント設計の原則を理解することが重要です。

Sagaパターンは、分散環境における長時間実行されるビジネストランザクションを管理するための手法です。従来のACIDトランザクションが使用できない分散環境において、結果整合性を実現しながらビジネスプロセスを完了させる仕組みを提供します。オーケストレーション型とコレオグラフィー型の二つのアプローチがあり、それぞれに適用場面があります。

Event Sourcingパターンとコマンドクエリ責任分離(CQRS)パターンは、データの保存と読み取りを最適化するための高度な設計パターンです。Event Sourcingでは、データの状態変更を一連のイベントとして記録し、現在の状態をイベントの再生によって復元します。CQRSでは、読み取り用と書き込み用のデータモデルを分離し、それぞれを最適化します。これらのパターンを理解するためには、イベント駆動アーキテクチャの専門書を参考にすることが有効です。

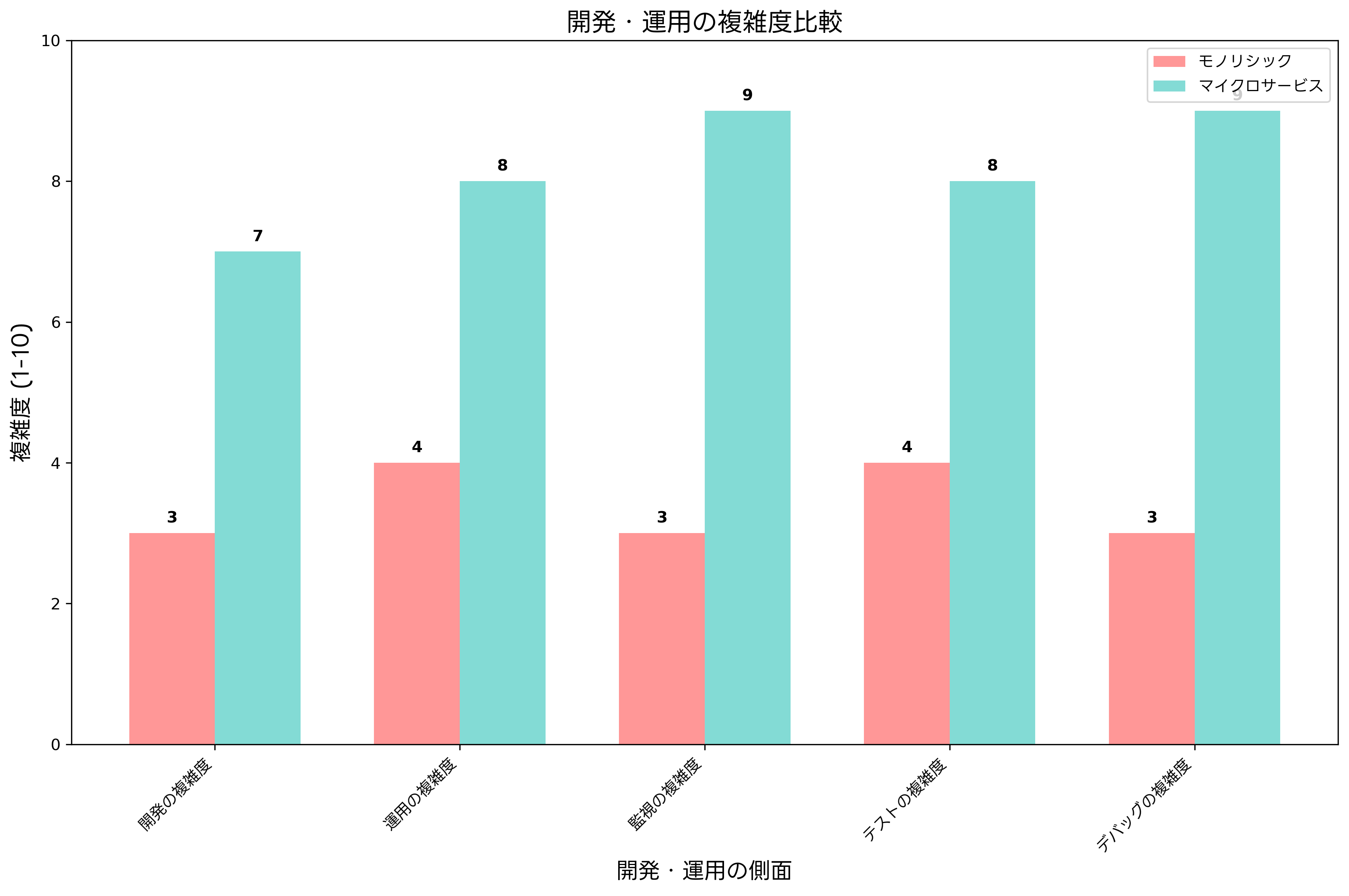

開発・運用の複雑度と対策

マイクロサービスアーキテクチャの採用により、開発と運用の複雑度は大幅に増加しますが、適切なツールとプロセスの導入により、これらの課題を効果的に管理できます。

開発の複雑度増加の主な要因は、サービス間の依存関係管理と分散システム特有の問題への対処です。従来の単一プロセス内での関数呼び出しが、ネットワークを介したサービス間通信に変わることで、レイテンシ、帯域幅、信頼性の考慮が必要になります。この複雑さに対処するためには、分散システム設計パターンやマイクロサービス開発ガイドを活用して、体系的な知識を身につけることが重要です。

テストの複雑度も大幅に増加します。単体テスト、統合テスト、エンドツーエンドテストに加えて、サービス間の契約テスト、カオスエンジニアリング、パフォーマンステストなど、多様なテスト戦略が必要になります。テストピラミッドの概念を分散システムに適用し、効率的なテスト戦略を構築するためには、マイクロサービステスト戦略の専門書を参考にすることが推奨されます。

運用の複雑度増加に対しては、可観測性(Observability)の向上が不可欠です。ログ、メトリクス、トレースの三本柱を統合し、システム全体の健全性を可視化する必要があります。Prometheus、Grafana、Jaeger、ELKスタックなどのツールを組み合わせた監視基盤の構築が必要です。効果的な監視システムの構築には、マイクロサービス監視・運用ガイドや可観測性実践ガイドが有用です。

デバッグの困難さも重要な課題です。単一アプリケーション内でのデバッグと比較して、複数のサービスにまたがる処理フローの追跡は非常に困難です。分散トレーシングシステムの導入により、リクエストがシステム全体を通じてどのように処理されるかを可視化し、問題の特定を支援できます。また、構造化ログとコリレーションIDの使用により、関連するログエントリを効率的に検索できるようになります。

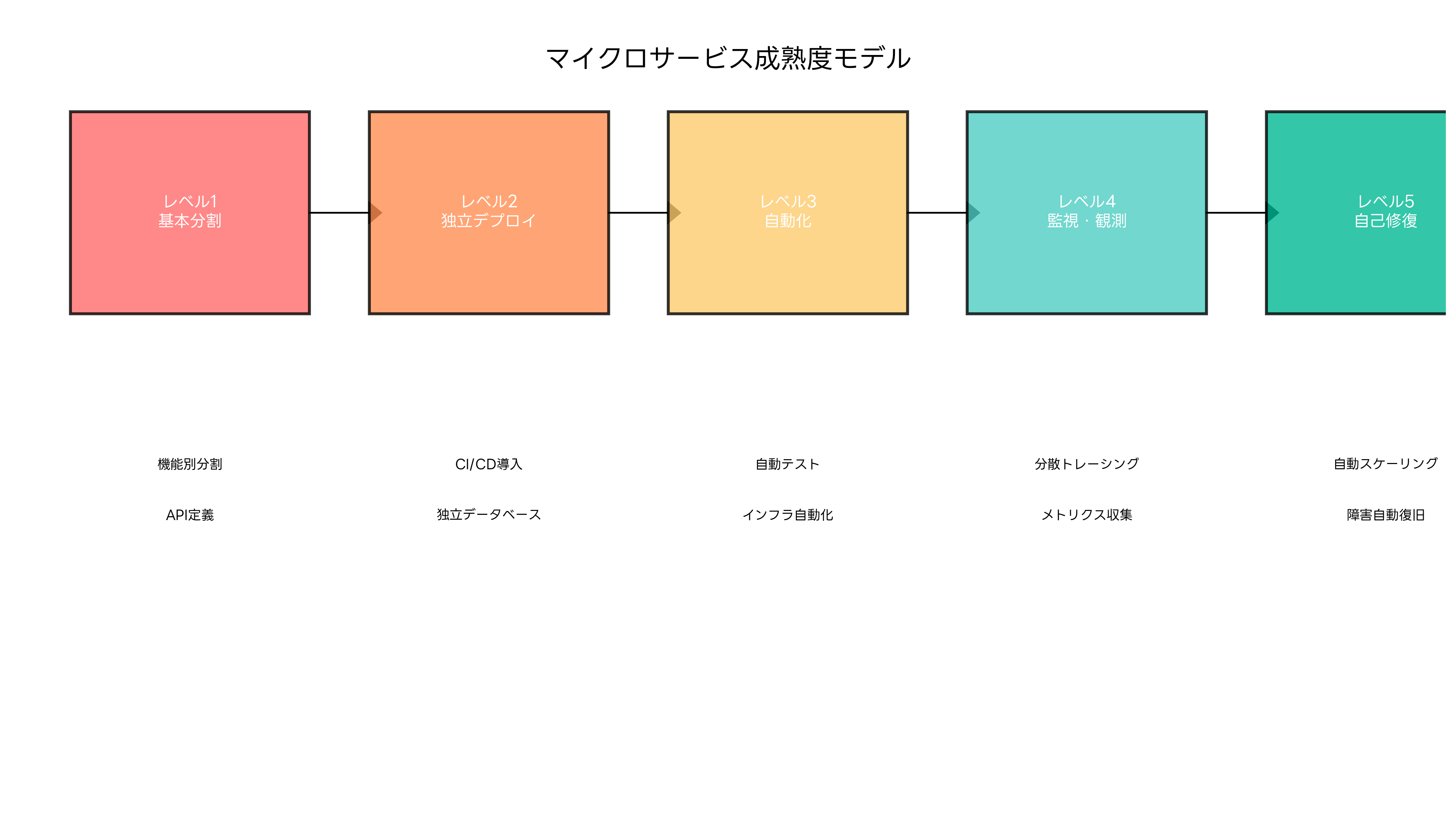

マイクロサービス成熟度モデルと段階的導入

マイクロサービスアーキテクチャの導入は、一夜にして完了するものではなく、組織の成熟度に応じて段階的に進める必要があります。成熟度モデルを理解することで、現在の組織の状況を把握し、次のステップを計画できます。

レベル1の基本分割では、既存のモノリシックアプリケーションを機能領域別に分割します。この段階では、まだ多くの依存関係が残存し、真の独立性は実現されていませんが、マイクロサービスアーキテクチャへの第一歩として重要です。ドメイン駆動設計(DDD)の境界付けられたコンテキストの概念を活用して、適切な分割境界を見つけることが重要です。ドメイン駆動設計の実践ガイドやマイクロサービス分割戦略を参考にして、効果的な分割を実現できます。

レベル2の独立デプロイでは、各サービスが真に独立してデプロイできるようになります。継続的インテグレーション・継続的デプロイメント(CI/CD)パイプラインの確立、独立したデータベースの導入、サービス間インターフェースの明確化などが実現されます。この段階では、継続的デリバリー実践ガイドやマイクロサービスCI+CDの専門書が有用です。

レベル3の自動化では、インフラストラクチャの自動化、自動テスト、自動デプロイメントが完全に確立されます。Infrastructure as Code(IaC)の原則に基づいて、環境の構築と管理が自動化され、人的エラーのリスクが大幅に軽減されます。Terraform、Ansible、CloudFormationなどのツールを活用した自動化戦略の構築が必要です。

レベル4の監視・観測では、分散システム全体の可視性が確保されます。分散トレーシング、メトリクス収集、ログ集約、アラート機能が統合され、システムの健全性をリアルタイムで監視できるようになります。この段階では、SRE(Site Reliability Engineering)の原則を適用し、SRE実践ガイドや 可観測性エンジニアリングの知識が重要になります。

レベル5の自己修復では、システムが自動的に問題を検出し、修復する能力を持ちます。自動スケーリング、自動復旧、カオスエンジニアリングによる継続的な堅牢性テストなどが実装されます。この最高レベルの成熟度を達成するには、自動化運用の極意やカオスエンジニアリング実践の深い理解が必要です。

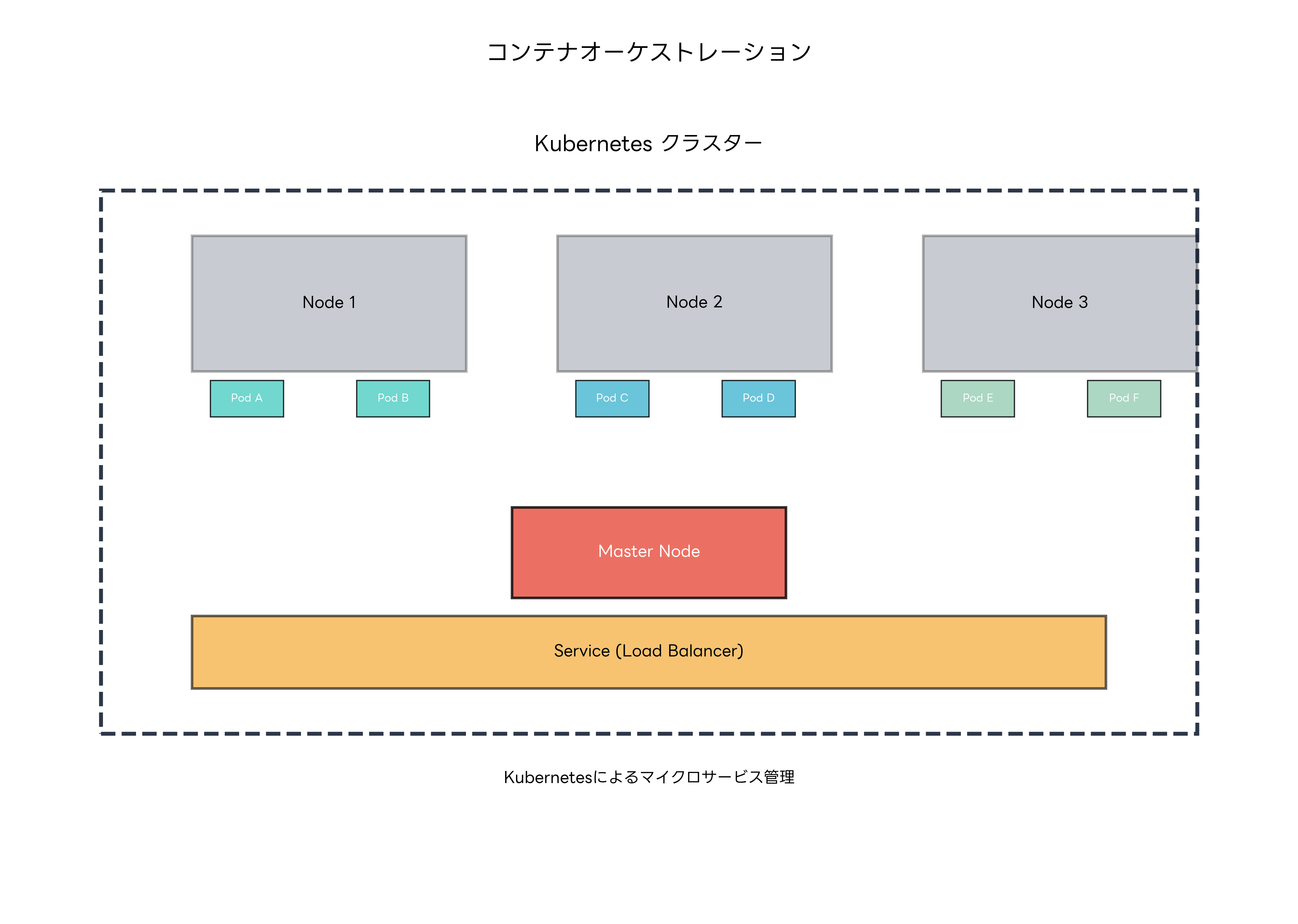

コンテナ技術とオーケストレーション

現代のマイクロサービス実装において、コンテナ技術とオーケストレーションプラットフォームは不可欠な要素です。これらの技術により、マイクロサービスの利点を最大化し、運用の複雑さを管理できます。

Dockerコンテナは、マイクロサービスのパッケージング と配布を標準化する基盤技術です。コンテナ化により、アプリケーションとその依存関係を軽量で移植可能な形式で包装し、開発環境から本番環境まで一貫した実行環境を提供できます。効果的なコンテナ化戦略を実装するためには、Docker実践ガイドやコンテナセキュリティの専門知識が必要です。

Kubernetesは、コンテナ化されたマイクロサービスの大規模な管理を可能にするオーケストレーションプラットフォームです。自動スケーリング、ローリングアップデート、サービスディスカバリー、設定管理、シークレット管理など、マイクロサービス運用に必要な機能を包括的に提供します。Kubernetesの習得には、Kubernetes完全ガイドやKubernetes運用ガイドが有用です。

サービスメッシュ技術(Istio、Linkerd、Consul Connect)は、マイクロサービス間の通信を管理し、セキュリティ、可観測性、トラフィック管理を提供する次世代のインフラストラクチャレイヤーです。サービスメッシュにより、アプリケーションコードを変更することなく、暗号化、認証、レート制限、サーキットブレイカーなどの機能を追加できます。サービスメッシュの理解と実装には、サービスメッシュ実践ガイドが参考になります。

クラウドネイティブな環境では、マネージドサービスの活用も重要な戦略です。Amazon EKS、Google GKE、Azure AKSなどのマネージドKubernetesサービス、AWS Lambda、Google Cloud Functions、Azure Functionsなどのサーバーレス機能を組み合わせることで、運用の負荷を軽減できます。クラウドネイティブパターンやサーバーレスアーキテクチャの知識が、効果的な実装に役立ちます。

データ管理戦略と分散システムの課題

マイクロサービスアーキテクチャにおけるデータ管理は、最も複雑で重要な課題の一つです。従来のモノリシックアプリケーションでは、単一のデータベースでACIDトランザクションにより一貫性を保つことができましたが、分散環境では新たなアプローチが必要になります。

「Database per Service」パターンの採用により、各マイクロサービスは独自のデータストアを持ちます。これにより、サービス間の結合度を低く保ち、技術的な独立性を確保できますが、分散データ管理の複雑さが生まれます。データの整合性、分散トランザクション、データの重複、レポーティングなどの課題に対処する必要があります。

分散トランザクションの管理には、Two-Phase CommitやSagaパターンなどの手法があります。Two-Phase Commitは強い一貫性を提供しますが、可用性とパフォーマンスに影響を与える可能性があります。Sagaパターンは結果整合性を受け入れながら、分散環境でのビジネストランザクションを管理する実用的なアプローチです。分散データ管理や分散トランザクション処理の専門書により、これらの概念を深く理解できます。

イベント駆動アーキテクチャの採用により、サービス間のデータ同期と整合性を管理できます。Apache Kafka、RabbitMQ、Amazon EventBridge、Google Cloud Pub/Subなどのメッセージングシステムを活用して、非同期でのデータ伝播を実現します。イベントソーシングパターンとCQRSパターンの組み合わせにより、読み取りと書き込みの最適化、監査ログの自動生成、時点復旧などの高度な機能を実現できます。

データレプリケーションと同期の戦略も重要です。サービス間でのデータ共有が必要な場合、リアルタイム同期、バッチ同期、イベント駆動同期などの手法があります。各手法には、一貫性、パフォーマンス、複雑さのトレードオフがあるため、ビジネス要件に応じた適切な選択が必要です。

セキュリティ considerations とベストプラクティス

マイクロサービスアーキテクチャのセキュリティは、従来のモノリシックアプリケーションよりも複雑になります。攻撃対象面の増加、サービス間通信の保護、認証・認可の分散管理など、多様な課題に対処する必要があります。

ゼロトラストセキュリティモデルの採用は、マイクロサービス環境において特に重要です。従来の境界防御モデルでは、内部ネットワークを信頼できる領域として扱いますが、マイクロサービス環境では、すべての通信を検証し、暗号化する必要があります。ゼロトラストセキュリティやマイクロサービスセキュリティの専門書により、包括的なセキュリティ戦略を学習できます。

サービス間認証には、相互TLS(mTLS)、JWTトークン、OAuth 2.0、OpenID Connectなどの手法があります。サービスメッシュの活用により、アプリケーションレベルでの実装を簡素化し、一貫したセキュリティポリシーを適用できます。認証・認可の中央管理には、Keycloak、Auth0、AWS Cognito、Okta などのIdentity and Access Management(IAM)ソリューションが有効です。

APIセキュリティも重要な考慮事項です。レート制限、入力検証、SQLインジェクション対策、クロスサイトスクリプティング(XSS)対策など、Web アプリケーションセキュリティのベストプラクティスを各マイクロサービスに適用する必要があります。APIセキュリティ実践ガイドやWebアプリケーションセキュリティの知識が不可欠です。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験においては、マイクロサービスアーキテクチャに関する問題が、システムアーキテクチャ設計、システム開発技術、プロジェクトマネジメントの各分野で出題されています。特に、従来のシステム開発手法との比較、アーキテクチャ選択の判断基準、実装上の課題と対策などが頻出テーマとなっています。

午前問題では、マイクロサービスの基本概念、設計原則、主要なパターン、従来手法との違いなどが問われます。モノリシックアーキテクチャとの比較問題、適用場面の判断、技術選択の理由などが典型的な出題パターンです。また、Docker、Kubernetes、API Gateway などの関連技術についての知識も求められます。

午後問題では、より実践的な場面での応用が問われます。企業のシステム刷新プロジェクトにおけるアーキテクチャ選択、マイクロサービス導入計画の策定、運用上の課題と対策の検討などが出題されます。業務要件、非機能要件、制約条件を総合的に考慮した判断能力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験対策書による基礎知識の習得に加えて、システムアーキテクチャ設計の実践的な知識を深めることが重要です。また、マイクロサービス設計原則や分散システム理論についても理解を深める必要があります。

実際の業務経験がある場合は、自社のシステムアーキテクチャをマイクロサービス化する場合の課題と対策を検討する練習が効果的です。既存システの分析、移行戦略の策定、リスク評価などを通じて、実践的な判断力を養うことができます。

組織変革とチーム構造の最適化

マイクロサービスアーキテクチャの成功は、技術的な実装だけでなく、組織構造とチーム運営の変革にも依存します。コンウェイの法則により、システムの構造は組織のコミュニケーション構造を反映するため、マイクロサービスアーキテクチャに適した組織作りが不可欠です。

「Two Pizza Team」の原則に基づく小規模で自律的なチーム構造は、マイクロサービス開発に適しています。各チームは、特定のビジネス機能に責任を持ち、その機能に関連するマイクロサービスの開発、運用、保守を担当します。このアプローチにより、意思決定の速度向上、責任の明確化、専門知識の蓄積が可能になります。

DevOps文化の浸透も重要な要素です。開発チームと運用チームの境界を取り払い、「You build it, you run it」の原則に基づいて、開発者が自分たちのサービスの運用にも責任を持つ体制を構築します。この文化変革により、品質向上、障害対応の迅速化、継続的改善の促進が実現できます。DevOps文化改革やアジャイル組織変革の専門書が、組織変革の指針となります。

技術的負債の管理とアーキテクチャガバナンスも重要な課題です。各チームの自律性を保ちながら、システム全体の一貫性と品質を確保するためのガバナンス機能が必要です。アーキテクチャ決定記録(ADR)、技術標準、コードレビュープロセス、定期的な技術監査などの仕組みにより、適切なバランスを実現できます。

まとめと今後の展望

マイクロサービスアーキテクチャは、現代のソフトウェア開発において、スケーラビリティ、柔軟性、開発生産性の向上を実現する強力なアプローチです。しかし、その採用には技術的な複雑さの増加、運用コストの上昇、組織変革の必要性などの課題も伴います。成功のためには、組織の成熟度、技術的制約、ビジネス要件を総合的に考慮した慎重な評価と段階的な導入が重要です。

応用情報技術者試験の観点からは、マイクロサービスアーキテクチャの基本概念、設計原則、実装パターン、運用上の課題などを体系的に理解することが求められます。また、従来のモノリシックアーキテクチャとの比較、適用場面の判断、技術選択の根拠などについても深く学習する必要があります。

技術の急速な進歩により、マイクロサービスアーキテクチャを支える技術エコシステムも常に進化しています。サーバーレスコンピューティング、エッジコンピューティング、人工知能の活用など、新たな技術トレンドとマイクロサービスアーキテクチャの融合により、さらなる可能性が広がっています。継続的な学習と実験により、変化する技術環境に対応し、組織の競争優位を維持することが重要です。