現代のソフトウェア開発において、オブジェクト指向プログラミング(OOP)は最も重要な概念の一つです。オブジェクトという概念は、複雑なソフトウェアシステムを理解しやすく、保守しやすく、拡張しやすくするための強力な手法を提供します。応用情報技術者試験においても、オブジェクト指向の理解は必須であり、システム設計やプログラミング問題で頻繁に出題される重要なトピックです。

オブジェクトとは、現実世界の事物をプログラムで表現するための概念的な単位です。例えば、自動車、人間、銀行口座、文書ファイルなど、あらゆるものをオブジェクトとして捉えることができます。各オブジェクトは、その特性を表す属性(データ)と、そのオブジェクトができる行動を表すメソッド(処理)を持っています。

オブジェクト指向プログラミングの歴史と発展

オブジェクト指向プログラミングの概念は、1960年代のSimula言語に端を発し、1970年代のSmalltalkによって確立されました。その後、C++、Java、C#、Pythonなど、多くのプログラミング言語がオブジェクト指向の概念を取り入れ、現在では主流のプログラミングパラダイムとなっています。

現代の開発環境では、統合開発環境(IDE)がオブジェクト指向プログラミングを強力にサポートしており、開発者はより効率的にオブジェクト指向アプリケーションを構築できます。特に、Java開発環境や.NET開発ツールは、オブジェクト指向開発において欠かせないツールとなっています。

オブジェクト指向の普及により、ソフトウェアの再利用性、保守性、拡張性が大幅に向上しました。大規模なエンタープライズアプリケーションから、モバイルアプリケーション、Webアプリケーションまで、あらゆる分野でオブジェクト指向の恩恵を受けています。

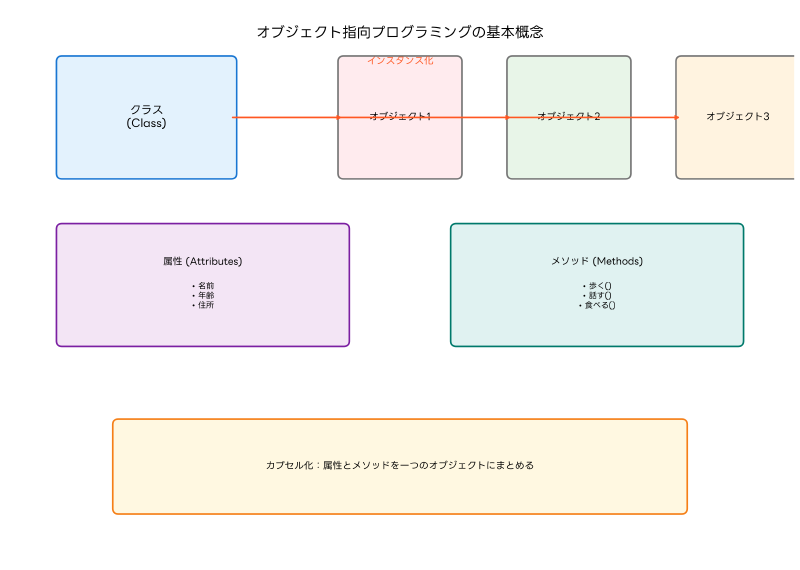

クラスとオブジェクトの関係

クラスは、オブジェクトの設計図や雛形に相当する概念です。クラスには、そのクラスから作られるオブジェクトが持つべき属性とメソッドが定義されています。実際にメモリ上に作られ、プログラムで使用される具体的な実体がオブジェクト(インスタンス)です。

例えば、「自動車」というクラスを考えてみましょう。このクラスには、車種、色、排気量、燃費などの属性と、加速する、ブレーキをかける、方向転換するなどのメソッドが定義されています。実際の「トヨタのプリウス」や「ホンダのフィット」は、このクラスから作られた具体的なオブジェクトです。

プログラミング学習においては、オブジェクト指向プログラミング入門書を活用して、クラスとオブジェクトの概念を深く理解することが重要です。また、UML設計ツールを使用してクラス図を作成することで、オブジェクト間の関係を視覚的に理解できます。

クラスの設計では、単一責任の原則、開放閉鎖の原則、リスコフの置換原則、インターフェース分離の原則、依存関係逆転の原則というSOLID原則に従うことが重要です。これらの原則により、保守しやすく拡張しやすいクラス設計が可能になります。

カプセル化:情報隠蔽の重要性

カプセル化は、オブジェクト指向プログラミングの最も基本的な概念の一つです。オブジェクトの内部データ(属性)と、そのデータを操作するメソッドを一つの単位にまとめ、外部からの直接アクセスを制限することで、データの整合性と安全性を保護します。

カプセル化の実現には、アクセス修飾子(public、private、protected)を使用します。privateに設定された属性は、そのクラス内からのみアクセス可能であり、外部からは専用のメソッド(ゲッター・セッター)を通じてのみ操作できます。これにより、不正なデータの変更を防ぎ、オブジェクトの状態を一貫性のある状態に保つことができます。

例えば、銀行口座クラスでは、残高(balance)をprivateに設定し、入金(deposit)や出金(withdraw)メソッドを通じてのみ残高の変更を許可します。出金メソッドでは、残高不足のチェックを行い、不正な出金を防ぐことができます。

カプセル化を適切に実装するためには、ソフトウェア設計パターン集を参考にして、効果的なクラス設計手法を学ぶことが有効です。また、リファクタリング技法書を活用して、既存のコードをより良くカプセル化された構造に改善することも重要です。

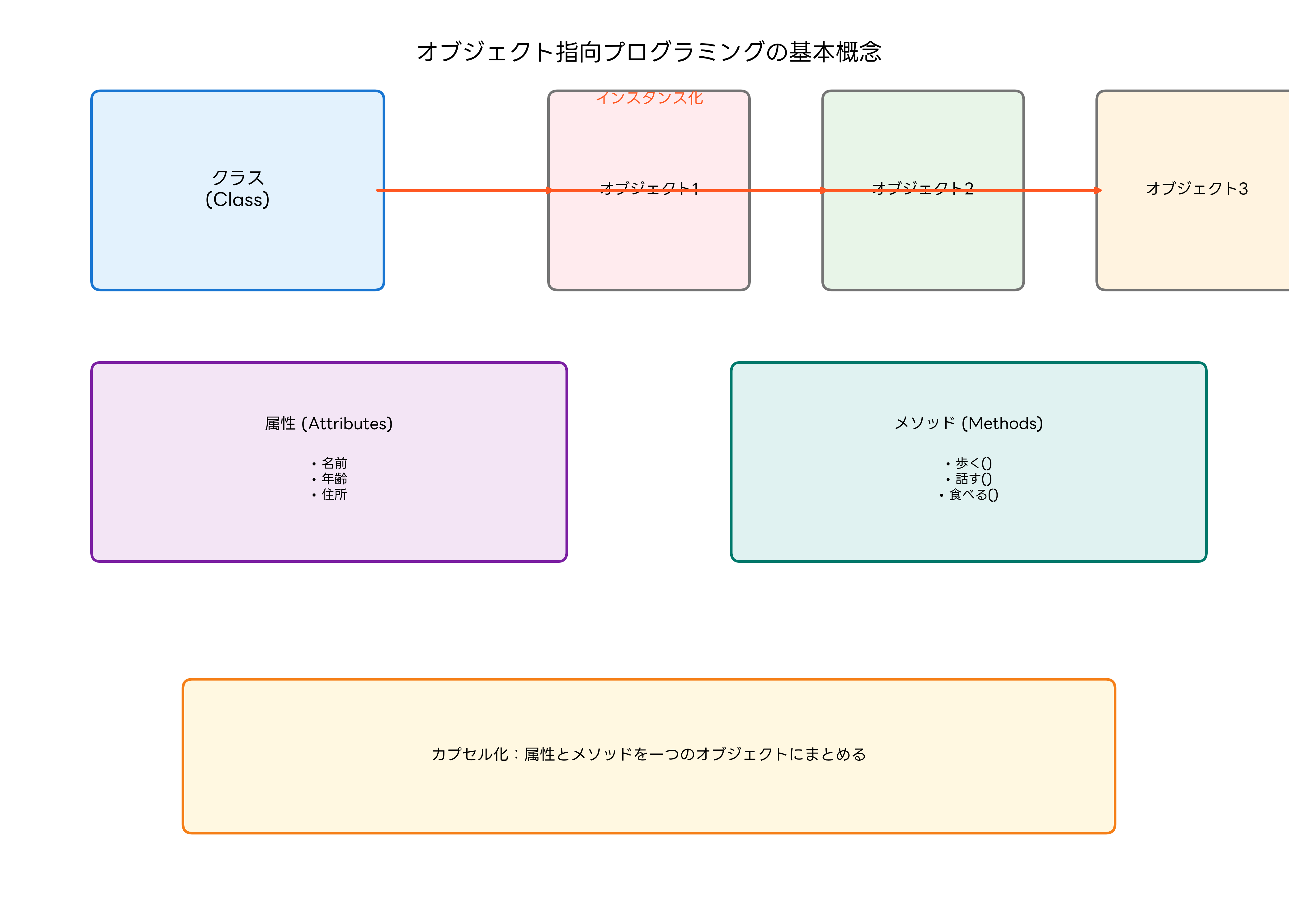

継承:コードの再利用と階層構造

継承は、既存のクラス(基底クラス、親クラス)の属性とメソッドを引き継いで、新しいクラス(派生クラス、子クラス)を作成する機能です。これにより、共通の機能を持つクラス群を効率的に管理し、コードの重複を削減できます。

継承の階層構造では、上位のクラスほど抽象的で汎用的な概念を表し、下位のクラスほど具体的で特化された概念を表します。例えば、「動物」クラスを基底として、「哺乳類」「鳥類」「魚類」といった中間クラスを作り、さらに「犬」「猫」「ワシ」「ペンギン」などの具体的なクラスを派生させることができます。

継承により、基底クラスで定義された共通の属性やメソッドを、すべての派生クラスで利用できます。例えば、「動物」クラスで定義された「名前」「年齢」「鳴く」といった共通要素を、「犬」「猫」クラスでも自動的に利用できます。

ただし、継承の使用には注意が必要です。深すぎる継承階層は、システムの複雑さを増大させ、保守性を低下させる場合があります。適切な継承設計のためには、オブジェクト指向設計指南書を参考にして、バランスの取れた階層構造を設計することが重要です。

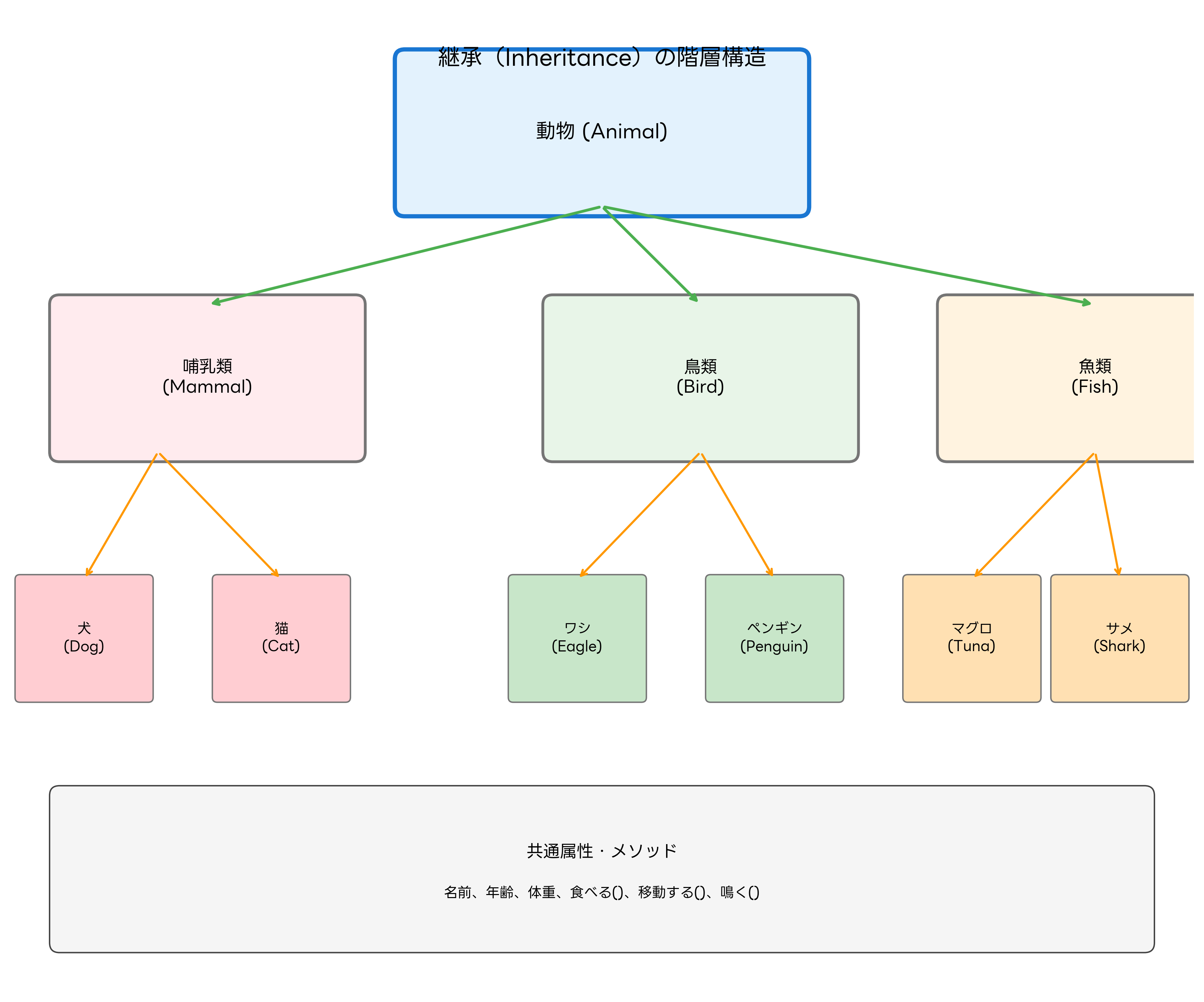

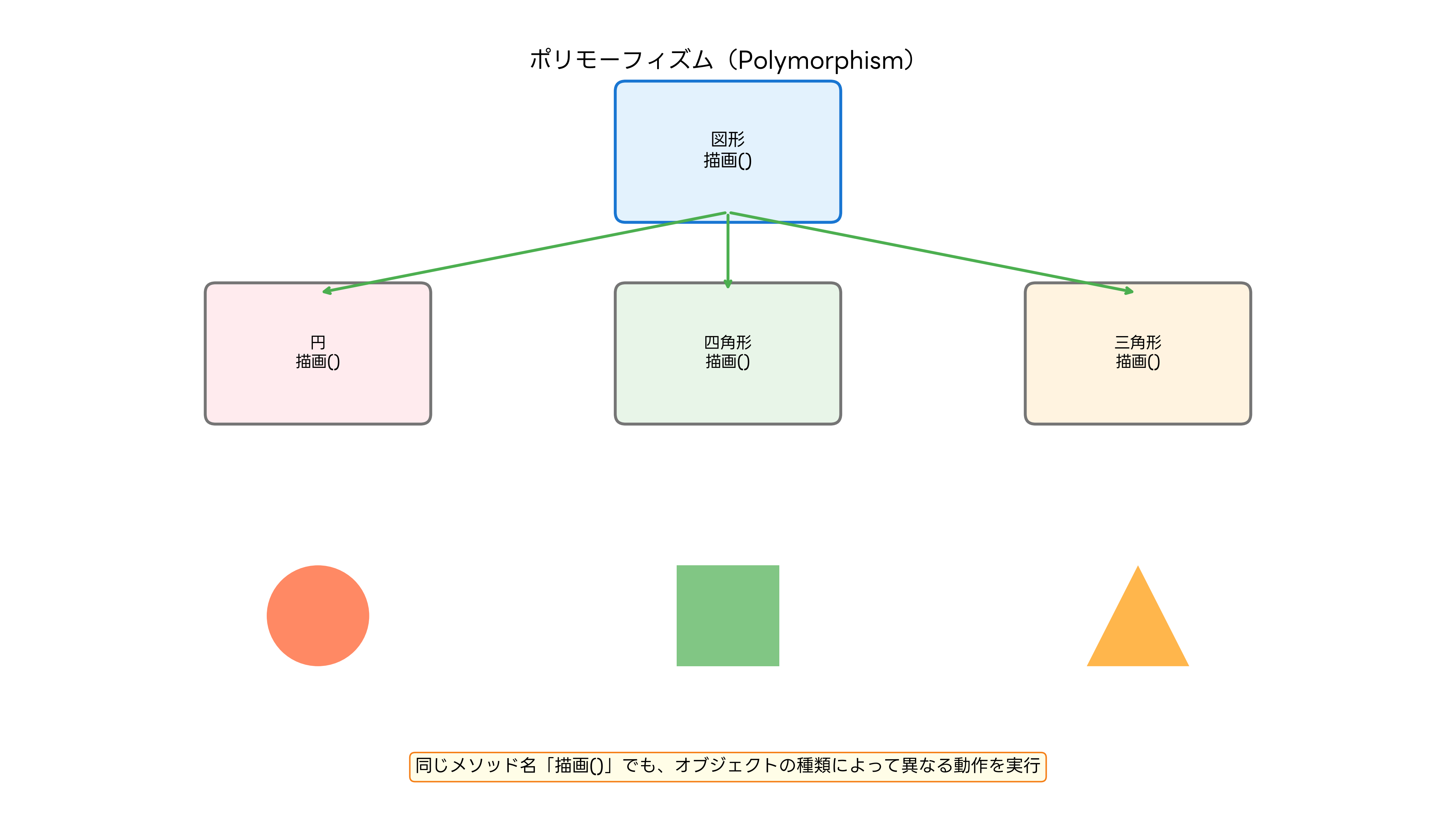

ポリモーフィズム:柔軟性と拡張性の実現

ポリモーフィズム(多態性)は、同じインターフェースを通じて、異なるクラスのオブジェクトを統一的に扱うことができる機能です。これにより、プログラムの柔軟性と拡張性が大幅に向上します。

ポリモーフィズムの典型的な例として、図形描画システムが挙げられます。「図形」という基底クラスに「描画」メソッドを定義し、「円」「四角形」「三角形」といった派生クラスでそれぞれ異なる描画処理を実装します。プログラムからは、具体的な図形の種類を意識することなく、統一的な「描画」メソッドを呼び出すだけで、適切な描画処理が実行されます。

ポリモーフィズムの実現には、メソッドのオーバーライド(再定義)と動的バインディングが重要な役割を果たします。実行時に、オブジェクトの実際の型に応じて、適切なメソッドが自動的に選択され実行されます。

実際の開発プロジェクトでは、ソフトウェア開発フレームワークがポリモーフィズムを活用した柔軟なアーキテクチャを提供しており、開発者はこれらの仕組みを理解して効果的に活用することが求められます。

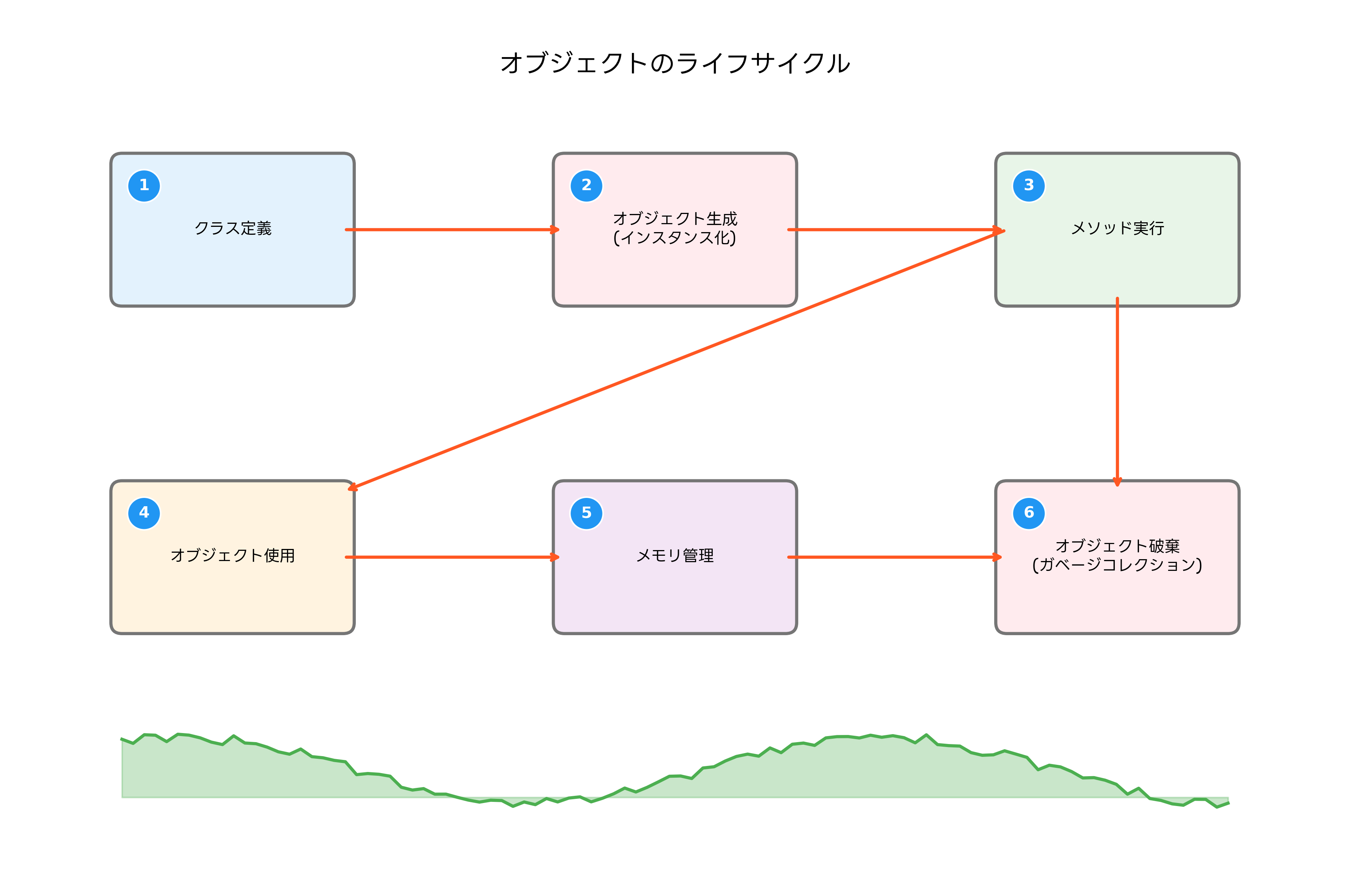

オブジェクトのライフサイクル管理

オブジェクトには、生成から破棄までのライフサイクルがあります。このライフサイクルを適切に管理することは、メモリ効率とシステムの安定性にとって極めて重要です。

オブジェクトのライフサイクルは、通常以下の段階で構成されます:

クラス定義段階では、オブジェクトの設計図となるクラスを定義します。この段階で、属性、メソッド、アクセス制御などを決定します。オブジェクト生成段階では、newキーワードやファクトリーメソッドを使用してオブジェクトをメモリ上に作成します。この際、コンストラクタが実行され、オブジェクトの初期状態が設定されます。

オブジェクト使用段階では、作成されたオブジェクトのメソッドを呼び出し、属性にアクセスして、実際の処理を実行します。この段階で、オブジェクトは本来の機能を発揮します。メモリ管理段階では、使用されなくなったオブジェクトを適切に管理し、メモリリークを防ぎます。

最終的に、オブジェクトが不要になった場合、ガベージコレクションや明示的な破棄処理により、メモリから削除されます。この過程で、デストラクタやファイナライザが実行され、必要な後処理が行われます。

適切なライフサイクル管理のためには、メモリ管理ツールやプロファイリングソフトウェアを活用して、メモリ使用状況を監視し、最適化することが重要です。

抽象化とインターフェース設計

抽象化は、オブジェクト指向プログラミングにおいて、複雑な実装の詳細を隠蔽し、重要な概念のみを表現する手法です。抽象クラスとインターフェースは、この抽象化を実現するための重要な仕組みです。

抽象クラスは、直接インスタンス化することができないクラスで、派生クラスで実装されることを前提とした抽象メソッドを含むことができます。例えば、「図形」抽象クラスでは、「面積を計算する」抽象メソッドを定義し、具体的な計算処理は「円」「四角形」などの派生クラスで実装します。

インターフェースは、クラスが実装すべきメソッドの契約を定義する仕組みです。インターフェースを実装するクラスは、定義されたすべてのメソッドを実装する必要があります。これにより、異なるクラス間で共通のインターフェースを保証し、ポリモーフィズムを実現できます。

効果的なインターフェース設計のためには、ソフトウェアアーキテクチャ設計書を参考にして、システム全体の構造を理解し、適切な抽象化レベルを選択することが重要です。また、API設計ガイドを活用して、使いやすく保守しやすいインターフェースを設計することも必要です。

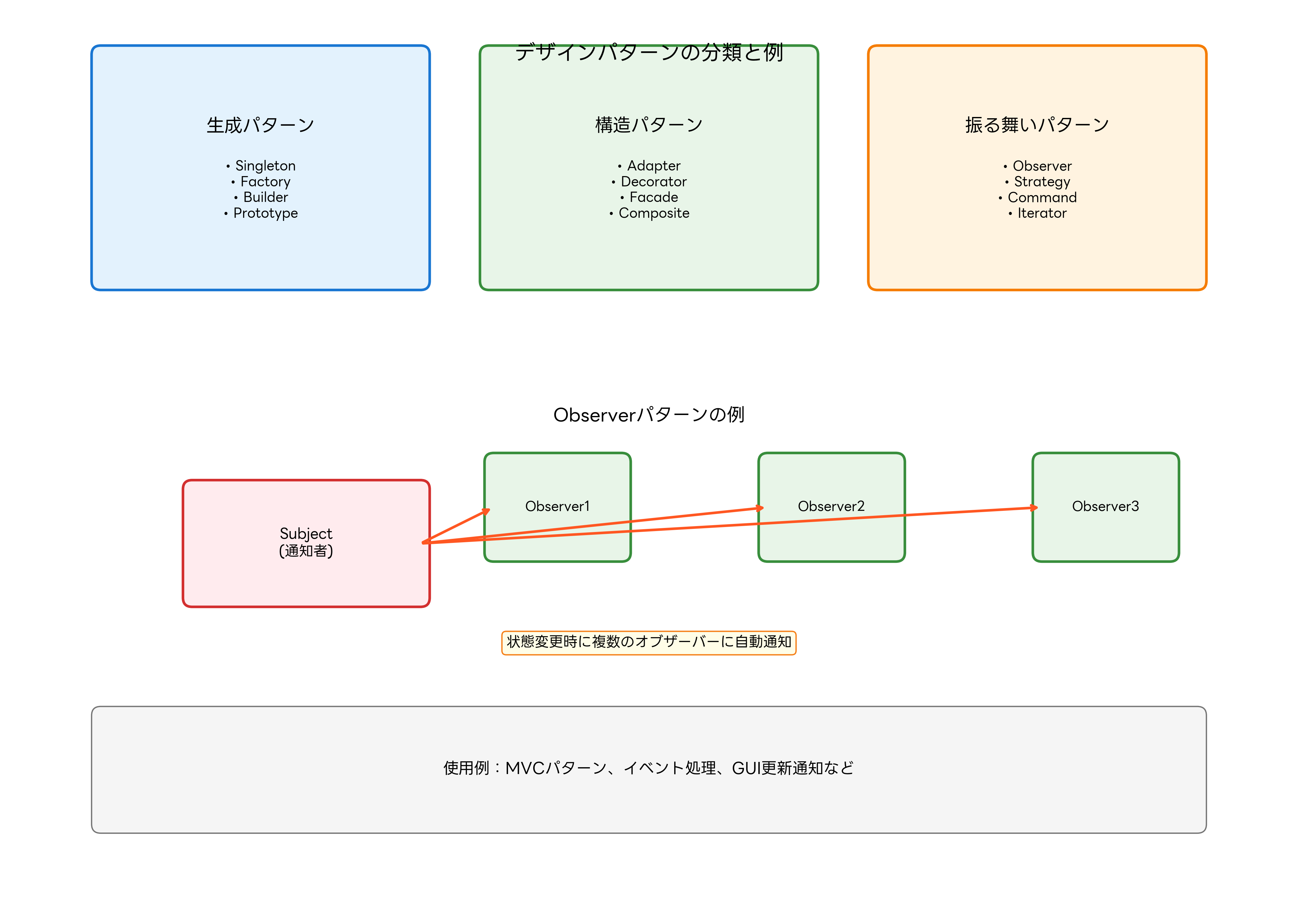

デザインパターンとオブジェクト指向設計

デザインパターンは、オブジェクト指向プログラミングにおいて、よく発生する設計問題に対する再利用可能な解決策を体系化したものです。Gang of Four(GoF)によって23のパターンが定義され、現在でも広く活用されています。

デザインパターンは、生成パターン、構造パターン、振る舞いパターンの3つのカテゴリに分類されます。生成パターンは、オブジェクトの生成方法に関するパターンで、Singleton、Factory、Builder、Prototypeなどが含まれます。構造パターンは、クラスやオブジェクトの組み合わせ方に関するパターンで、Adapter、Decorator、Facade、Compositeなどがあります。

振る舞いパターンは、オブジェクト間の相互作用や責任分担に関するパターンで、Observer、Strategy、Command、Iteratorなどが代表的です。例えば、Observerパターンは、一つのオブジェクトの状態変化を複数のオブジェクトに自動的に通知する仕組みを提供し、MVCアーキテクチャやイベント処理システムで広く使用されています。

デザインパターンの学習と実践には、デザインパターン解説書や実践的プログラミング例題集を活用することが効果的です。また、ソースコード解析ツールを使用して、既存のプロジェクトでどのようなパターンが使用されているかを分析することも学習に役立ちます。

オブジェクト指向データベースとOR マッピング

オブジェクト指向プログラミングの概念は、データベース分野にも大きな影響を与えています。オブジェクト指向データベース(OODB)は、オブジェクトをそのままデータベースに格納できる仕組みを提供し、オブジェクトとデータベースのインピーダンスミスマッチを解消します。

しかし、実際の開発現場では、リレーショナルデータベースが主流であるため、OR(Object-Relational)マッピングツールが広く使用されています。Hibernate、Entity Framework、Django ORMなどのORマッピングフレームワークは、オブジェクトとリレーショナルデータベースのテーブル間の変換を自動化し、開発者がオブジェクト指向的にデータベースを操作できるようにします。

ORマッピングでは、クラスはテーブルに、オブジェクトのインスタンスは行に、属性は列にそれぞれ対応します。継承関係やオブジェクト間の関連も、適切なデータベーススキーマで表現されます。これにより、オブジェクト指向プログラミングの利点を活かしながら、高性能なデータベースアクセスを実現できます。

現代の企業システムでは、エンタープライズデータベース管理システムとORマッピングフレームワークを組み合わせて、効率的なデータ処理システムを構築しています。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験においては、オブジェクト指向プログラミングに関する問題が午前・午後問題ともに頻繁に出題されています。特に、システム開発技術、プログラミング、ソフトウェア工学の分野では、オブジェクト指向の理解が前提となる問題が多く見られます。

午前問題では、クラスとオブジェクトの関係、継承とポリモーフィズム、カプセル化の利点、デザインパターンの適用場面などが出題されます。これらの問題では、概念の正確な理解と、具体的な場面での適用能力が問われます。

午後問題では、より実践的な場面でのオブジェクト指向設計能力が評価されます。クラス図の作成、継承階層の設計、適切なデザインパターンの選択、オブジェクト間の相互作用の分析などが出題範囲となります。

試験対策としては、応用情報技術者試験対策書で理論的な知識を固め、プログラミング実習書で実践的なスキルを身につけることが重要です。また、UMLモデリングツールを使用して、実際にクラス図やシーケンス図を作成する練習も効果的です。

過去問題の分析では、オブジェクト指向に関する問題の多くが、実際のソフトウェア開発プロジェクトで直面する課題を基にしていることがわかります。そのため、理論的な理解だけでなく、実際のプログラミング経験を積むことも重要です。

現代的なオブジェクト指向プログラミングの発展

近年のソフトウェア開発では、従来のオブジェクト指向プログラミングに加えて、関数型プログラミングやリアクティブプログラミングなどの新しいパラダイムが注目されています。しかし、これらの新しいパラダイムも、オブジェクト指向の概念を基盤として発展している場合が多く、オブジェクト指向の理解は依然として重要です。

マイクロサービスアーキテクチャでは、各サービスをオブジェクトのように独立した単位として捉え、サービス間の相互作用をオブジェクト間のメッセージパッシングと同様に設計します。この考え方により、大規模で複雑なシステムを管理しやすい単位に分割できます。

クラウドネイティブ開発では、コンテナ化されたアプリケーションをオブジェクトのように扱い、動的な生成、削除、スケーリングを行います。コンテナオーケストレーションツールやクラウド開発プラットフォームは、これらのオブジェクト指向的な概念を基盤として設計されています。

ベストプラクティスと開発手法

オブジェクト指向プログラミングを効果的に活用するためには、確立されたベストプラクティスに従うことが重要です。テスト駆動開発(TDD)では、オブジェクトの振る舞いを先にテストで定義し、その後で実装を行います。これにより、設計の品質が向上し、保守しやすいコードが作成できます。

継続的インテグレーション(CI)と継続的デリバリー(CD)の環境では、オブジェクト指向設計の利点である保守性と拡張性が特に重要になります。頻繁な変更に対応できる柔軟な設計により、迅速で安全なソフトウェアリリースが可能になります。

アジャイル開発手法では、オブジェクト指向設計の反復的な改善が重視されます。リファクタリングにより、継続的にコードの品質を向上させ、変化する要求に対応できる柔軟なシステムを構築します。

効果的な開発プロセスの構築には、ソフトウェア開発プロセス管理ツールやバージョン管理システムの活用が不可欠です。また、コードレビューツールを使用して、オブジェクト指向設計の品質を継続的に改善することも重要です。

パフォーマンスとスケーラビリティの考慮

オブジェクト指向プログラミングでは、抽象化やポリモーフィズムによる柔軟性の向上と引き換えに、実行時のオーバーヘッドが発生する場合があります。メソッド呼び出しのコスト、動的バインディングによる処理時間の増加、メモリ使用量の増大などを適切に管理することが重要です。

高性能なオブジェクト指向システムを構築するためには、プロファイリングツールを使用して実行時の性能特性を分析し、ボトルネックを特定することが必要です。オブジェクトプールやフライウェイトパターンなどの最適化手法を適用することで、メモリ効率と実行速度を改善できます。

大規模システムでは、オブジェクトの分散配置やキャッシング戦略も重要な考慮事項です。分散システム開発フレームワークや高性能キャッシングシステムを活用することで、スケーラブルなオブジェクト指向システムを構築できます。

まとめ

オブジェクトという概念は、現代のソフトウェア開発において中核的な役割を果たしています。カプセル化、継承、ポリモーフィズムという基本的な特性により、複雑なソフトウェアシステムを理解しやすく、保守しやすく、拡張しやすい形で構築することができます。

応用情報技術者試験においても、オブジェクト指向の理解は必須の知識であり、システム設計やプログラミング問題で頻繁に出題されます。理論的な理解と実践的な応用能力の両方を身につけることで、試験での成功と実際の開発プロジェクトでの活躍が可能になります。

技術の進歩とともに、オブジェクト指向プログラミングの適用範囲も拡大し続けています。クラウドコンピューティング、マイクロサービス、IoTシステムなど、新しい技術領域でもオブジェクト指向の概念が活用されています。継続的な学習と実践により、変化する技術環境に対応できる能力を身につけることが重要です。