オフボーディングとは、従業員が組織を離れる際に実施される、包括的な退職手続きプロセスです。このプロセスは、組織のセキュリティを維持し、機密情報を保護し、法的コンプライアンスを確保するために不可欠な要素となっています。応用情報技術者試験においても、情報セキュリティマネジメントの重要なトピックとして頻繁に出題される分野です。

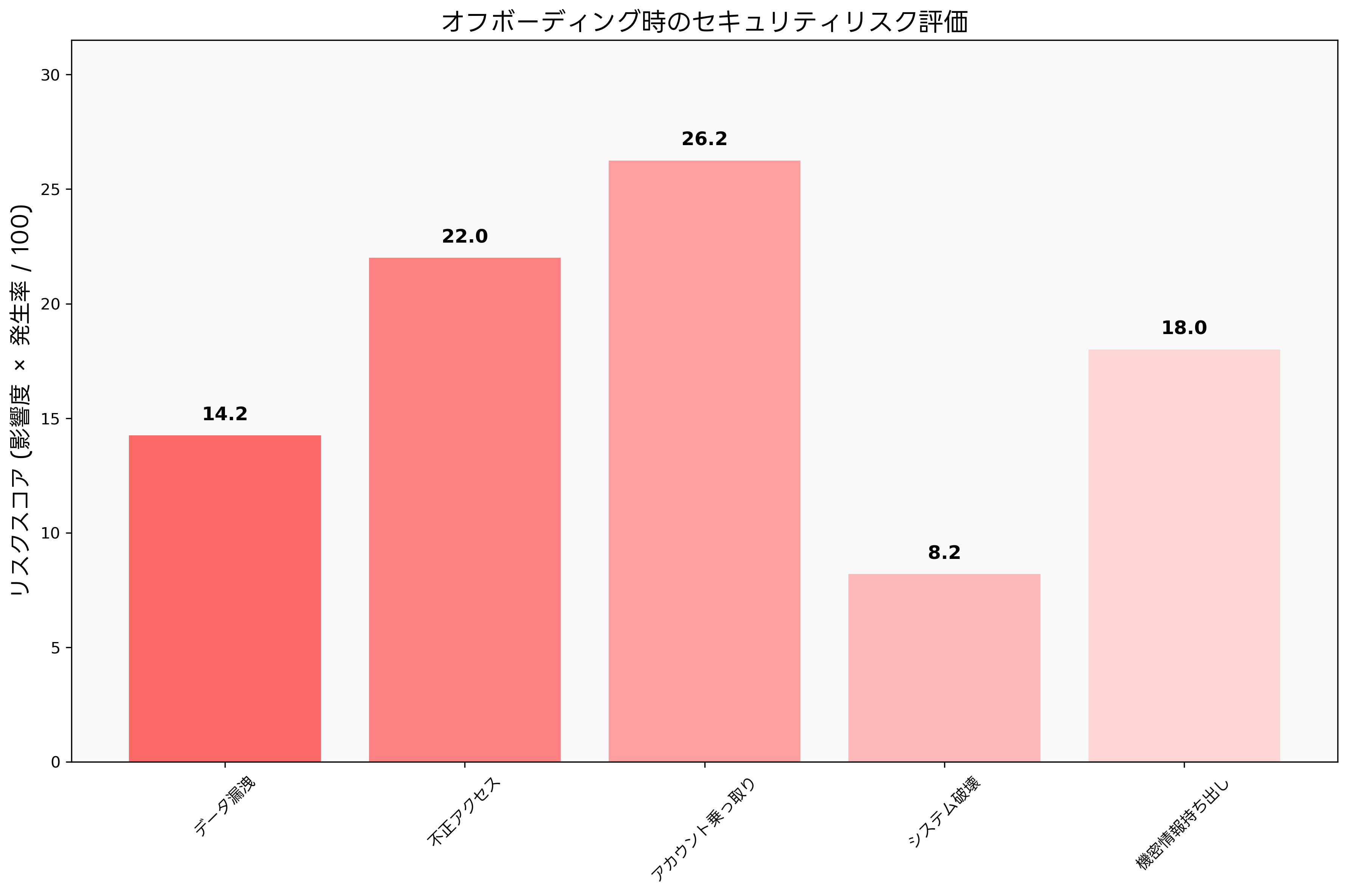

現代の企業では、従業員の転職や退職が頻繁に発生し、適切なオフボーディングプロセスの確立が組織の信頼性と安全性を左右する重要な要因となっています。不適切なオフボーディングは、データ漏洩、不正アクセス、知的財産の流出など、深刻なセキュリティインシデントにつながる可能性があります。

オフボーディングの定義と重要性

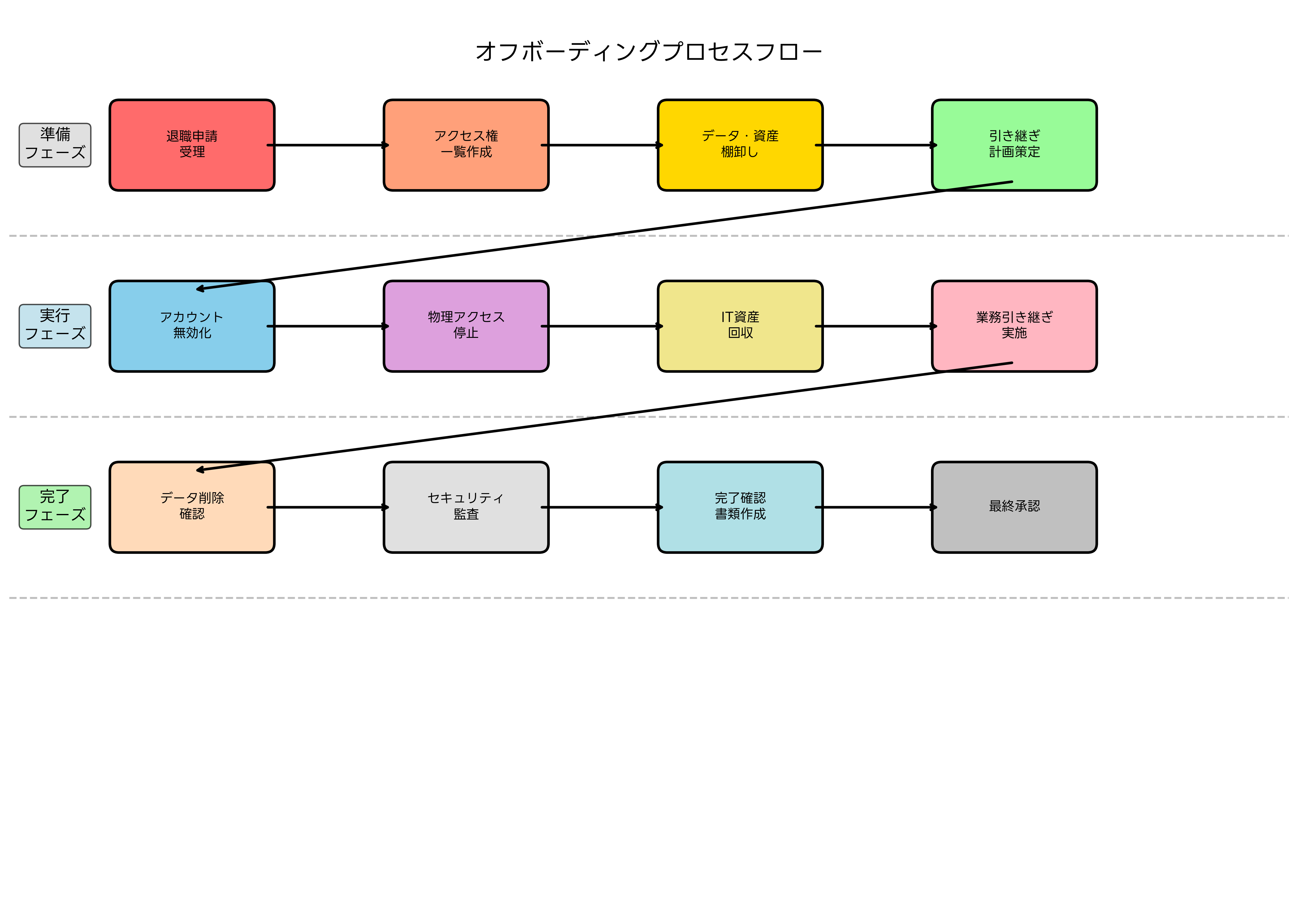

オフボーディングは、従業員が組織を離れる際に行われる体系的なプロセスであり、アクセス権の取り消し、IT資産の回収、データの保護、業務の引き継ぎなどを含む包括的な手続きです。このプロセスは、組織のセキュリティポスチャーを維持し、退職者による潜在的な脅威を最小化することを目的としています。

オフボーディングの重要性は、近年の働き方の変化によってさらに高まっています。リモートワークの普及により、従業員は様々な場所から企業システムにアクセスしており、物理的な管理が困難になっています。また、クラウドサービスの利用拡大により、従業員が利用するシステムやアプリケーションが多様化し、アクセス権の管理が複雑になっています。

適切なオフボーディングプロセスを実施することで、組織は以下のメリットを得ることができます。まず、機密情報の保護により、競合他社への情報流出や顧客データの漏洩を防ぐことができます。次に、システムへの不正アクセスを防止し、内部脅威を最小化できます。さらに、法的コンプライアンスを確保し、規制要件を満たすことができます。

オフボーディングプロセスの設計には、包括的なITセキュリティソリューションの活用が重要です。これらのソリューションにより、アクセス権の一元管理、自動化された無効化処理、監査ログの記録などが可能になります。

アクセス権限の管理と無効化

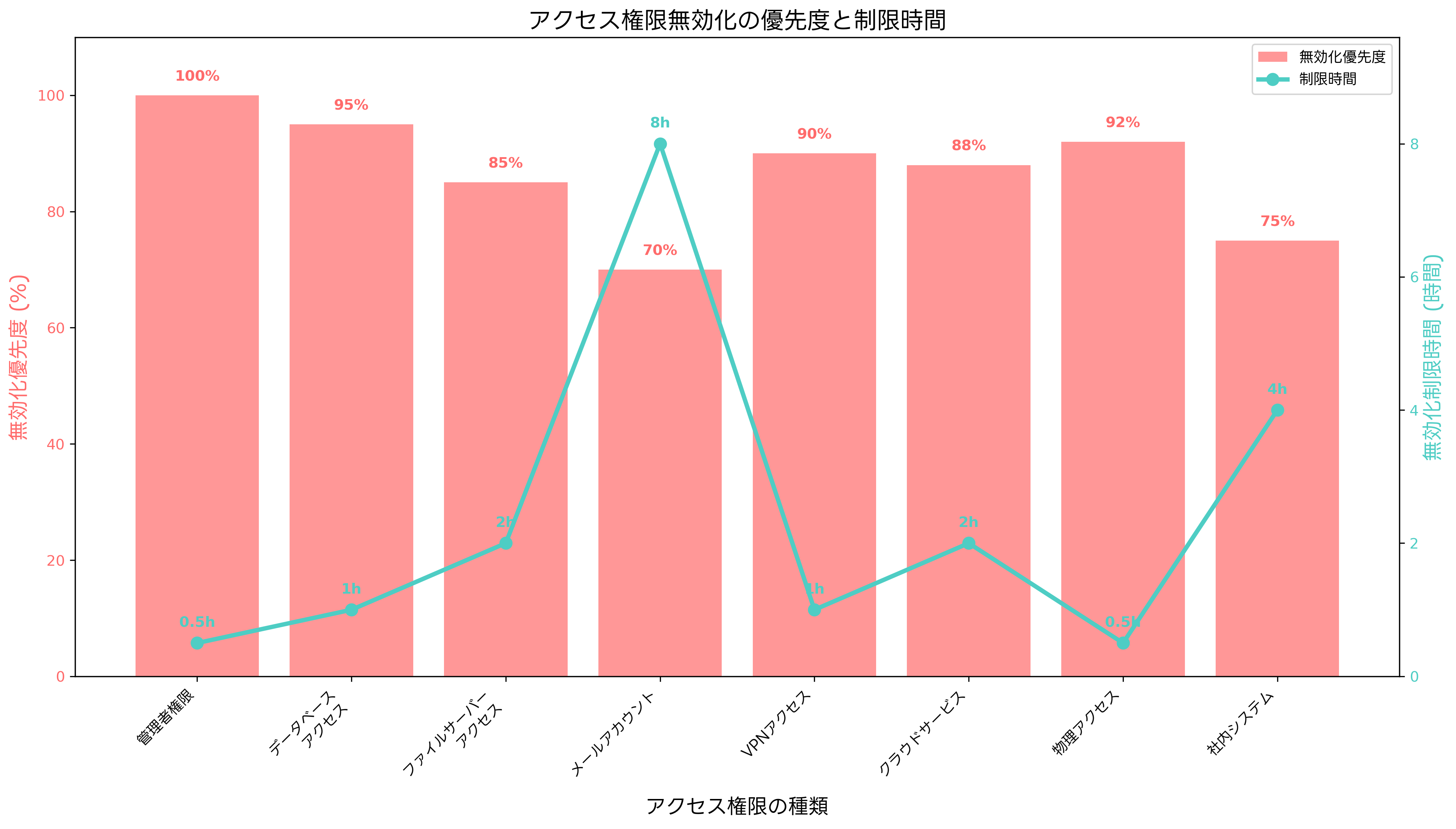

オフボーディングプロセスにおける最も重要な要素の一つが、アクセス権限の適切な管理と無効化です。従業員が退職する際には、あらゆるシステム、アプリケーション、データへのアクセス権を迅速かつ確実に無効化する必要があります。

アクセス権限の無効化は、リスクレベルと影響度に基づいて優先順位を決定します。最高優先度は管理者権限であり、システム全体への影響が甚大であるため、退職通知と同時に無効化する必要があります。データベースアクセス権限も同様に高い優先度を持ち、機密情報への直接アクセスを防ぐため、迅速な対応が求められます。

アクセス権限の管理には、統合ID管理システムの導入が効果的です。これにより、複数のシステムにわたるアクセス権限を一元的に管理し、一括での無効化処理が可能になります。また、アクセス制御管理ツールを使用することで、権限の棚卸しや定期的な見直しを自動化できます。

VPNアクセスや外部クラウドサービスへのアクセス権限も重要な管理対象です。これらのサービスは、物理的なオフィス外からもアクセス可能であるため、退職者による不正利用のリスクが高くなります。VPNセキュリティ管理システムやクラウドアクセス管理ツールの導入により、これらのアクセス権限を効率的に管理できます。

物理的なアクセス権限も見落としてはならない重要な要素です。ICカード、セキュリティキー、建物への入館権限などは、退職日と同時に無効化する必要があります。物理アクセス制御システムを導入することで、これらの権限を一元的に管理し、迅速な無効化処理を実現できます。

IT資産の回収と管理

オフボーディングプロセスにおいて、IT資産の適切な回収と管理は、情報セキュリティの観点から極めて重要です。従業員が使用していたノートパソコン、スマートフォン、タブレット、外付けストレージデバイスなどには、機密情報や個人情報が保存されている可能性があり、これらの資産を確実に回収し、適切に処理する必要があります。

IT資産の回収プロセスでは、まず従業員が使用していた全ての機器の棚卸しを行います。この作業には、IT資産管理システムを活用することで、効率的かつ正確な資産の把握が可能になります。システムに登録された資産情報と実際の機器を照合し、未回収の資産がないことを確認します。

回収したIT機器に対しては、データの完全消去が必要です。特に、ハードディスクやSSDなどのストレージデバイスには、削除されたファイルも復元可能な状態で残っている場合があります。データ完全消去ソフトウェアを使用して、DoD(米国国防総省)規格やNIST(米国国立標準技術研究所)基準に準拠した方法でデータを消去します。

物理的なデータ破壊が必要な場合もあります。機密性の高い情報を扱っていた機器や、故障により正常なデータ消去ができない機器については、データ破壊装置を使用した物理的破壊を実施します。この作業には専門的な知識と設備が必要であり、多くの企業では専門業者に委託しています。

モバイルデバイスの管理も重要な課題です。スマートフォンやタブレットには、業務で使用したアプリケーションやデータが保存されており、適切な処理が必要です。モバイルデバイス管理(MDM)システムを導入することで、リモートでのデータ消去や機能制限が可能になります。

クラウドストレージサービスへのアクセスも管理対象です。従業員が個人アカウントで業務データを保存している場合があるため、クラウドストレージ監視ツールを使用して、不適切なデータ保存を検出し、適切な対処を行います。

データ保護と機密情報の管理

オフボーディングプロセスにおけるデータ保護は、組織の知的財産と顧客情報を守るための重要な要素です。退職する従業員がアクセスしていたデータの特定、分類、保護措置の実施が必要であり、これらの作業を体系的に行うことで、情報漏洩のリスクを最小化できます。

データ保護の第一歩は、退職者がアクセスしていた全てのデータとシステムの棚卸しです。この作業には、データ分類ツールを活用して、機密度レベルに応じたデータの特定を行います。特に、顧客情報、財務データ、技術仕様書、営業秘密などの高機密データについては、詳細な管理が必要です。

電子メールシステムにおけるデータ保護も重要な課題です。退職者のメールアカウントには、取引先との重要な連絡や機密情報を含むメールが保存されている可能性があります。メールアーカイブシステムを使用して、必要なメールデータを適切に保管し、不要なデータは安全に削除します。

データベースへのアクセス履歴の監査も欠かせません。退職者がどのようなデータにアクセスしていたか、データの持ち出しや不正な操作がなかったかを確認する必要があります。データベース監査ツールを活用することで、詳細なアクセスログの分析が可能になります。

クラウドサービス上のデータ管理も重要な要素です。多くの企業がクラウドベースのファイル共有サービスやアプリケーションを利用しており、退職者がこれらのサービス上に保存したデータの管理が必要です。クラウドセキュリティ管理プラットフォームにより、マルチクラウド環境でのデータ保護を実現できます。

機密情報の持ち出し検知も重要な対策です。USBメモリ、外付けハードディスク、クラウドストレージへの不正なデータコピーを検出するため、データ損失防止(DLP)システムを導入します。これにより、リアルタイムでの機密データの監視と保護が可能になります。

業務引き継ぎとナレッジマネジメント

効果的なオフボーディングプロセスには、適切な業務引き継ぎとナレッジマネジメントが不可欠です。退職者が持つ業務知識、技術的ノウハウ、顧客関係などの重要な情報資産を組織内に残し、業務の継続性を確保することが重要です。

業務引き継ぎの計画は、退職通知を受けた段階で開始する必要があります。退職者の業務内容、責任範囲、関係するステークホルダーを詳細に把握し、引き継ぎ計画を策定します。プロジェクト管理ツールを活用することで、引き継ぎ作業の進捗管理と品質確保が可能になります。

技術的な知識の引き継ぎには、ナレッジマネジメントシステムの活用が効果的です。退職者が持つ専門知識、トラブルシューティングのノウハウ、システムの運用手順などを文書化し、後任者や関係者が参照できる形で保存します。

顧客関係の引き継ぎも重要な要素です。退職者が担当していた顧客との関係を維持し、サービス品質の低下を防ぐため、顧客関係管理(CRM)システムを活用して、顧客情報と取引履歴を適切に引き継ぎます。

進行中のプロジェクトや契約の引き継ぎには、詳細な文書化が必要です。プロジェクトの進捗状況、課題、今後の予定などを明確に記録し、後任者がスムーズに業務を継続できるようにします。文書管理システムを使用することで、引き継ぎ文書の作成、保存、共有を効率的に行えます。

法的コンプライアンスと規制要件

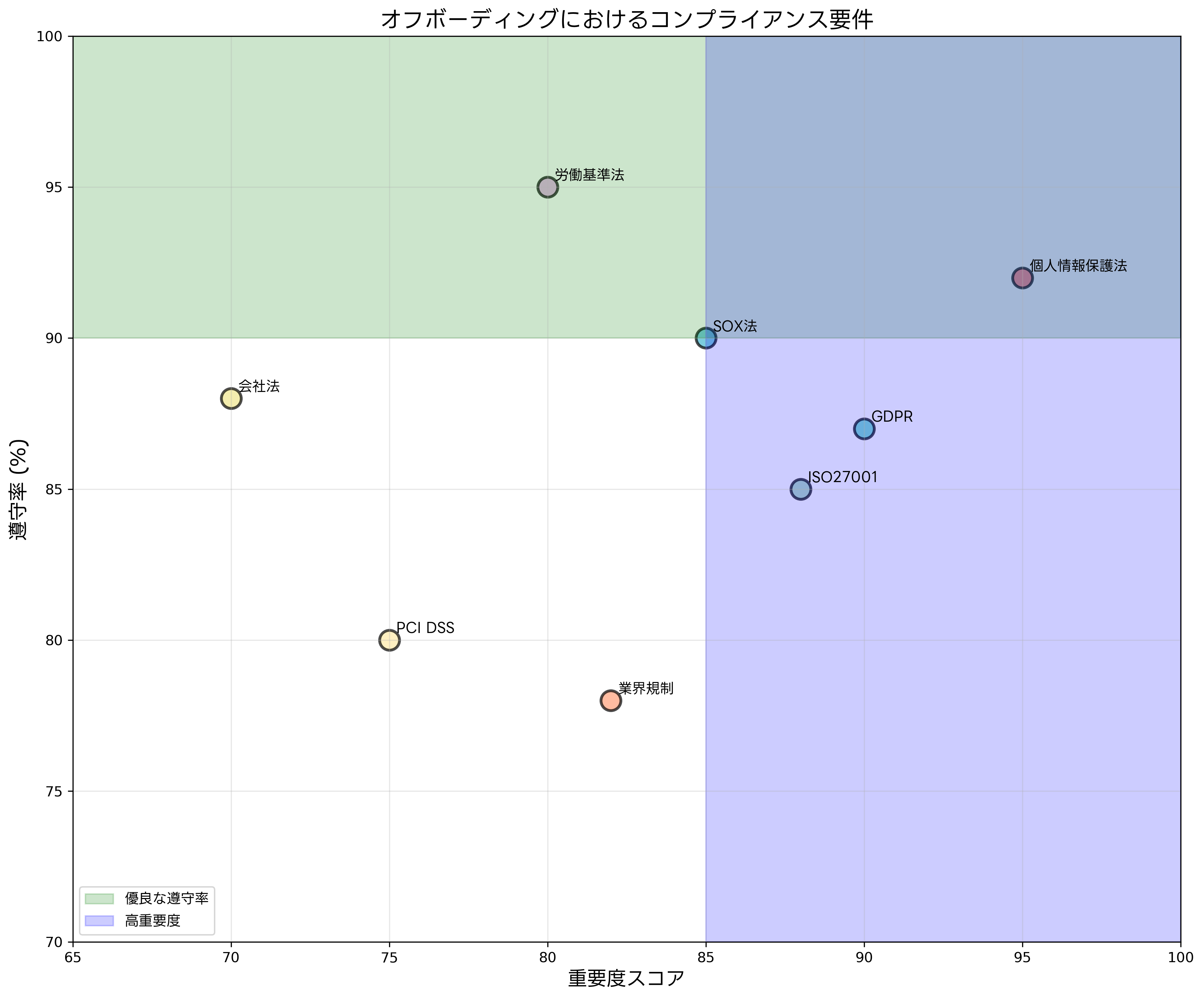

オフボーディングプロセスにおける法的コンプライアンスの確保は、組織のリスク管理において極めて重要な要素です。個人情報保護法、労働基準法、業界固有の規制など、様々な法的要件を満たすことが求められます。

個人情報保護法への対応では、退職者の個人情報の適切な管理と、退職者が業務で取り扱っていた顧客の個人情報の保護が重要です。個人情報保護管理システムを導入することで、個人情報の特定、分類、保護措置の実施を自動化できます。

GDPR(一般データ保護規則)に対応する必要がある組織では、EU市民の個人データの処理に関する厳格な要件があります。退職者がEU市民の個人データにアクセスしていた場合、適切な削除や匿名化処理が必要です。GDPR対応ソリューションにより、これらの要件への対応を効率化できます。

労働基準法に基づく記録の保管も重要な要件です。退職者の労働時間記録、賃金台帳、人事評価記録などは、法定期間中の保管が義務付けられています。人事労務管理システムを活用することで、これらの記録の適切な管理と保管が可能になります。

金融業界では、SOX法(サーベンス・オクスリー法)への対応が必要です。財務報告に関する内部統制の確保が求められ、退職者が財務システムにアクセスしていた場合、適切な監査証跡の保管が必要です。SOX法対応システムにより、必要な統制活動の実施と記録が可能になります。

オフボーディングプロセスの自動化と効率化

現代の企業では、従業員の流動性が高まっており、効率的なオフボーディングプロセスの実現が重要な課題となっています。手作業によるプロセスでは、処理の遅延、人的ミス、セキュリティリスクの増大などの問題が発生する可能性があります。

オフボーディングの自動化には、ワークフロー自動化ツールの活用が効果的です。退職通知をトリガーとして、アクセス権の無効化、IT資産の回収依頼、引き継ぎタスクの割り当てなどを自動的に実行できます。

統合認証システムとの連携により、複数のシステムにわたるアクセス権の一括無効化が可能になります。シングルサインオン(SSO)ソリューションと組み合わせることで、一元的なアクセス管理と効率的な権限削除を実現できます。

監査ログの自動収集と分析も重要な機能です。オフボーディングプロセスの各段階で発生するアクティビティを自動的に記録し、コンプライアンス要件への対応を支援します。セキュリティ情報・イベント管理(SIEM)システムにより、包括的な監査機能を提供できます。

モバイルデバイスの管理自動化も重要な要素です。エンタープライズモビリティ管理(EMM)ソリューションにより、退職者のモバイルデバイスからの業務データ削除、アプリケーションの無効化、デバイスのロックなどを自動実行できます。

インシデント対応と緊急時の対策

オフボーディングプロセスにおいて、通常の手続きでは対応できない緊急事態が発生する場合があります。従業員の突然の退職、懲戒解雇、セキュリティインシデントの発生などの状況では、迅速かつ適切な対応が求められます。

緊急時のオフボーディング手順では、通常のプロセスよりも迅速なアクセス権の無効化が必要です。緊急時対応システムを導入することで、24時間365日体制での対応が可能になります。システム管理者やセキュリティ担当者への自動通知機能により、迅速な初動対応を実現できます。

内部脅威への対策も重要な要素です。退職を予定している従業員が悪意を持って情報の持ち出しや破壊活動を行う可能性があります。内部脅威検知システムにより、異常な行動パターンの検出と早期警告が可能になります。

フォレンジック調査が必要な場合の準備も重要です。セキュリティインシデントが発生した場合、退職者の行動を詳細に調査する必要があります。デジタルフォレンジックツールを準備し、証拠保全と分析を適切に実施できる体制を整備します。

法的措置への準備も考慮する必要があります。機密情報の不正持ち出しや競業避止義務違反などの問題が発生した場合、法的対応が必要になる可能性があります。法務管理システムにより、関連文書の管理と法的手続きの支援を行えます。

継続的改善とプロセス最適化

効果的なオフボーディングプロセスの実現には、継続的な改善と最適化が不可欠です。定期的な見直しと更新により、新しい脅威や技術変化に対応し、プロセスの効率性と効果性を向上させることができます。

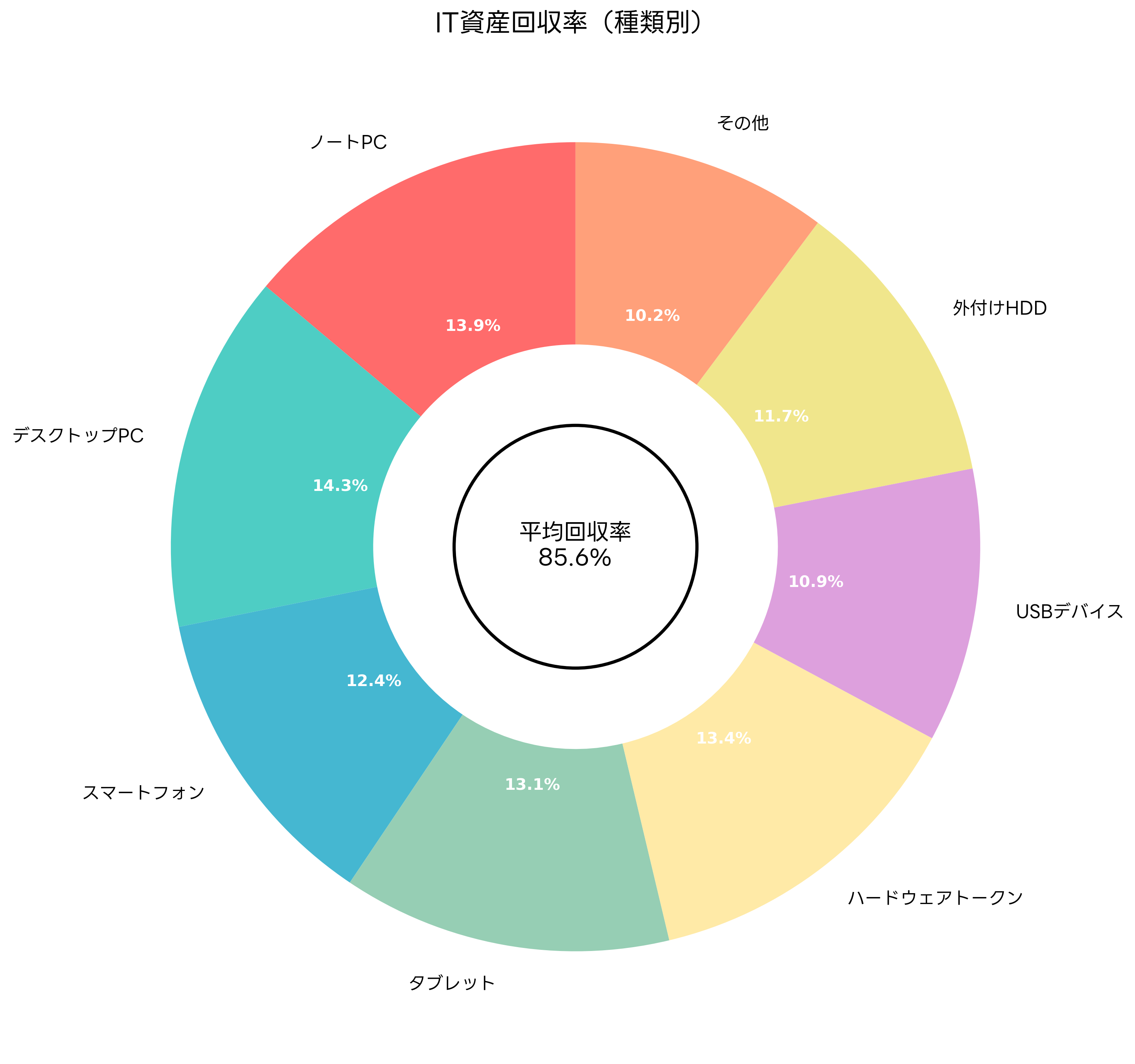

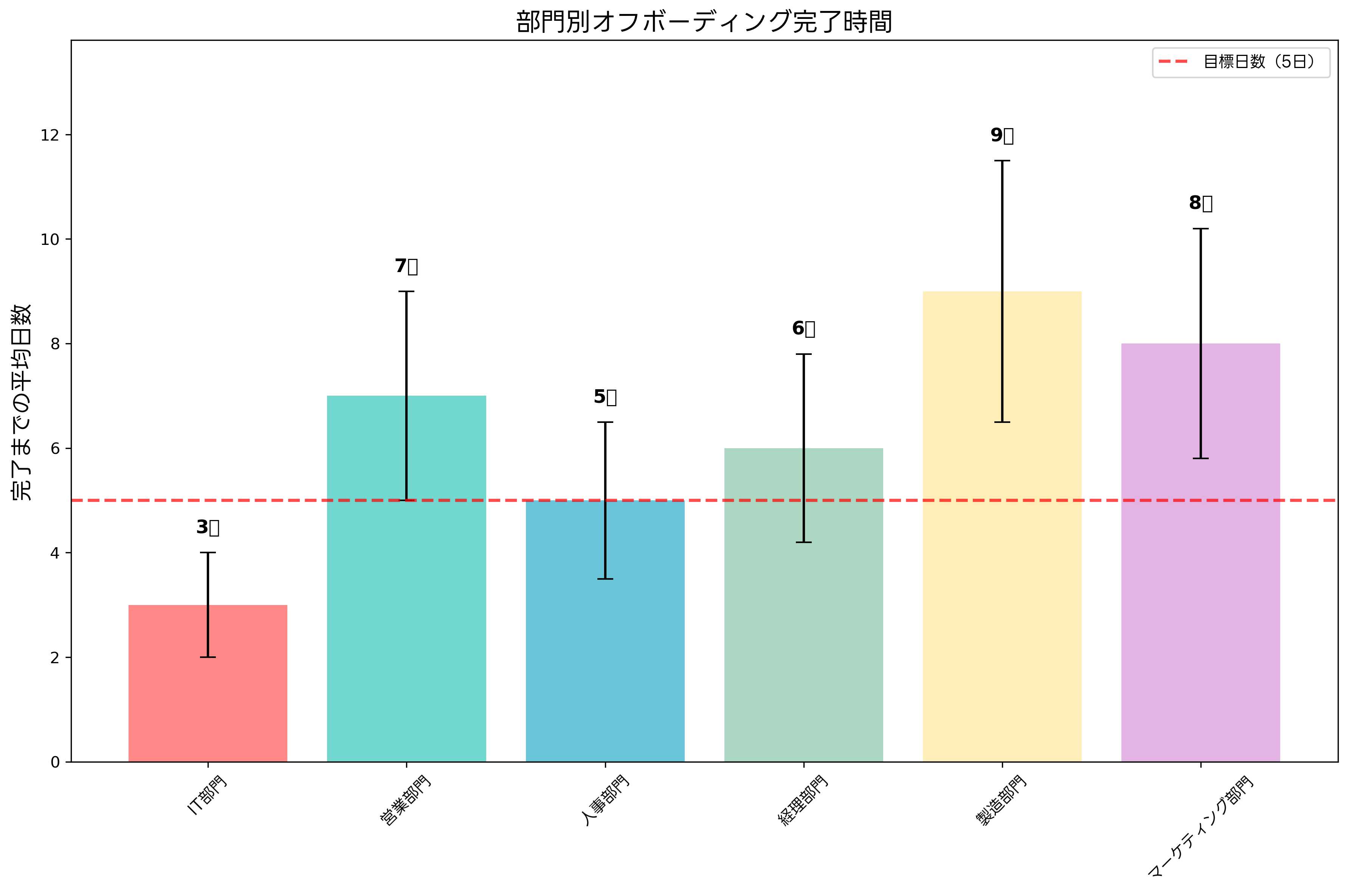

プロセスの改善には、メトリクスとKPI(重要業績評価指標)の設定が重要です。アクセス権無効化の完了時間、IT資産回収率、コンプライアンス遵守率などの指標を設定し、定期的に測定・分析します。プロセス分析ツールを活用することで、ボトルネックの特定と改善施策の立案が可能になります。

従業員からのフィードバックの収集も重要な改善活動です。退職者や引き継ぎを行った従業員からの意見を収集し、プロセスの問題点や改善点を特定します。フィードバック管理システムにより、体系的な意見収集と分析が可能になります。

業界のベストプラクティスや新しい技術動向の調査も継続的に実施します。セキュリティ業界の動向、規制要件の変更、新しいソリューションの登場などを定期的に調査し、プロセスに反映させます。セキュリティ情報収集ツールを活用することで、効率的な情報収集が可能になります。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験において、オフボーディングに関する問題は、情報セキュリティマネジメント分野で頻繁に出題されています。特に、アクセス制御、インシデント対応、リスク管理の文脈で、オフボーディングプロセスの重要性と実装方法が問われます。

午前問題では、オフボーディングの定義、主要なプロセス要素、セキュリティリスクとその対策などが選択問題として出題されます。例えば、「従業員の退職時に最優先で実施すべきセキュリティ対策はどれか」といった問題や、「適切なIT資産回収プロセスに含まれる要素はどれか」といった問題が見られます。

午後問題では、より実践的なシナリオでのオフボーディングプロセスの設計や改善が問われます。企業のセキュリティ戦略立案、インシデント対応計画の策定、コンプライアンス要件への対応などの文脈で、オフボーディングの知識を活用する能力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験の専門教材を活用して、理論的な知識を深めることが重要です。特に、情報セキュリティマネジメント関連の参考書により、オフボーディングの位置づけと他のセキュリティ対策との関連性を理解します。

実務経験がある場合は、自社のオフボーディングプロセスを分析し、改善提案を考える練習も効果的です。セキュリティ管理実践ガイドを参考に、理論と実践の橋渡しを行います。

まとめ

オフボーディングは、組織のセキュリティを維持し、機密情報を保護するための重要なプロセスです。適切なアクセス権限の管理、IT資産の回収、データ保護、業務引き継ぎ、法的コンプライアンスの確保など、多面的なアプローチが必要です。

現代のビジネス環境では、リモートワークの普及、クラウドサービスの利用拡大、従業員の流動性向上などにより、オフボーディングプロセスの重要性がますます高まっています。効果的なプロセスの設計と実装により、組織は内部脅威を最小化し、競争優位を維持することができます。

応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、情報セキュリティマネジメントの基本概念として確実に理解しておく必要があります。継続的な学習と実践により、変化する脅威環境に対応できる知識と能力を身につけることが重要です。