現代のビジネス環境における急激なデジタル変革により、企業のセキュリティニーズは従来の固定的なアプローチから、より柔軟で拡張性の高いソリューションへと変化しています。オンデマンドセキュリティは、このような変化に対応するために開発された革新的なセキュリティサービス提供モデルです。応用情報技術者試験においても、クラウドセキュリティやサービス指向アーキテクチャの分野で関連する概念が出題される重要なトピックとなっています。

オンデマンドセキュリティとは、必要な時に必要な分だけセキュリティサービスを利用できる、柔軟性と拡張性を重視したセキュリティサービス提供モデルです。従来の一括導入型セキュリティソリューションとは異なり、企業の規模や業務要件の変化に応じて、リアルタイムでセキュリティ機能を追加・削減できることが特徴です。

オンデマンドセキュリティの基本概念

オンデマンドセキュリティの核となる概念は、「必要な時に必要な分だけ」という考え方です。これは、企業が直面するセキュリティ脅威の多様性と変化の速さに対応するために開発されたアプローチです。従来のセキュリティソリューションでは、予想される最大負荷に合わせてシステムを構築する必要がありましたが、オンデマンドセキュリティでは実際の需要に応じて動的にリソースを調整できます。

このモデルの実現には、クラウドコンピューティング技術、仮想化技術、自動化技術が重要な役割を果たしています。高性能なクラウドセキュリティプラットフォームを基盤として、マイクロサービスアーキテクチャによる柔軟なサービス構成が可能になっています。

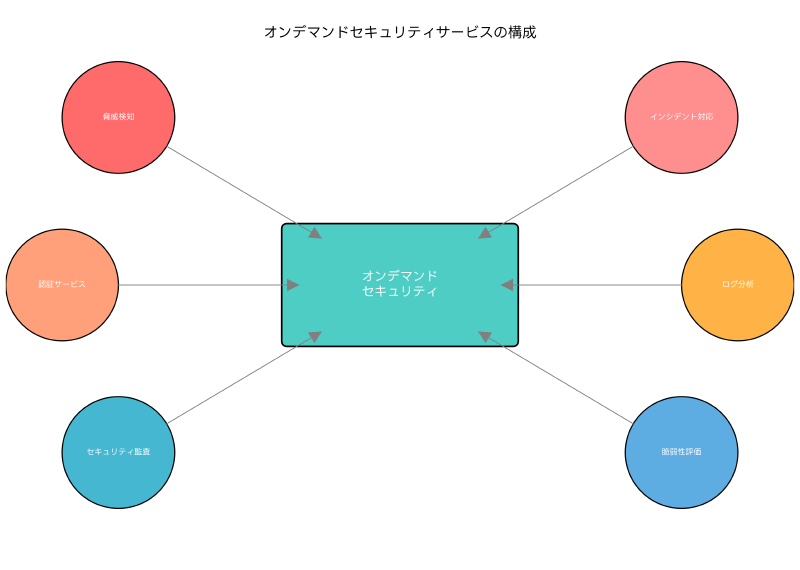

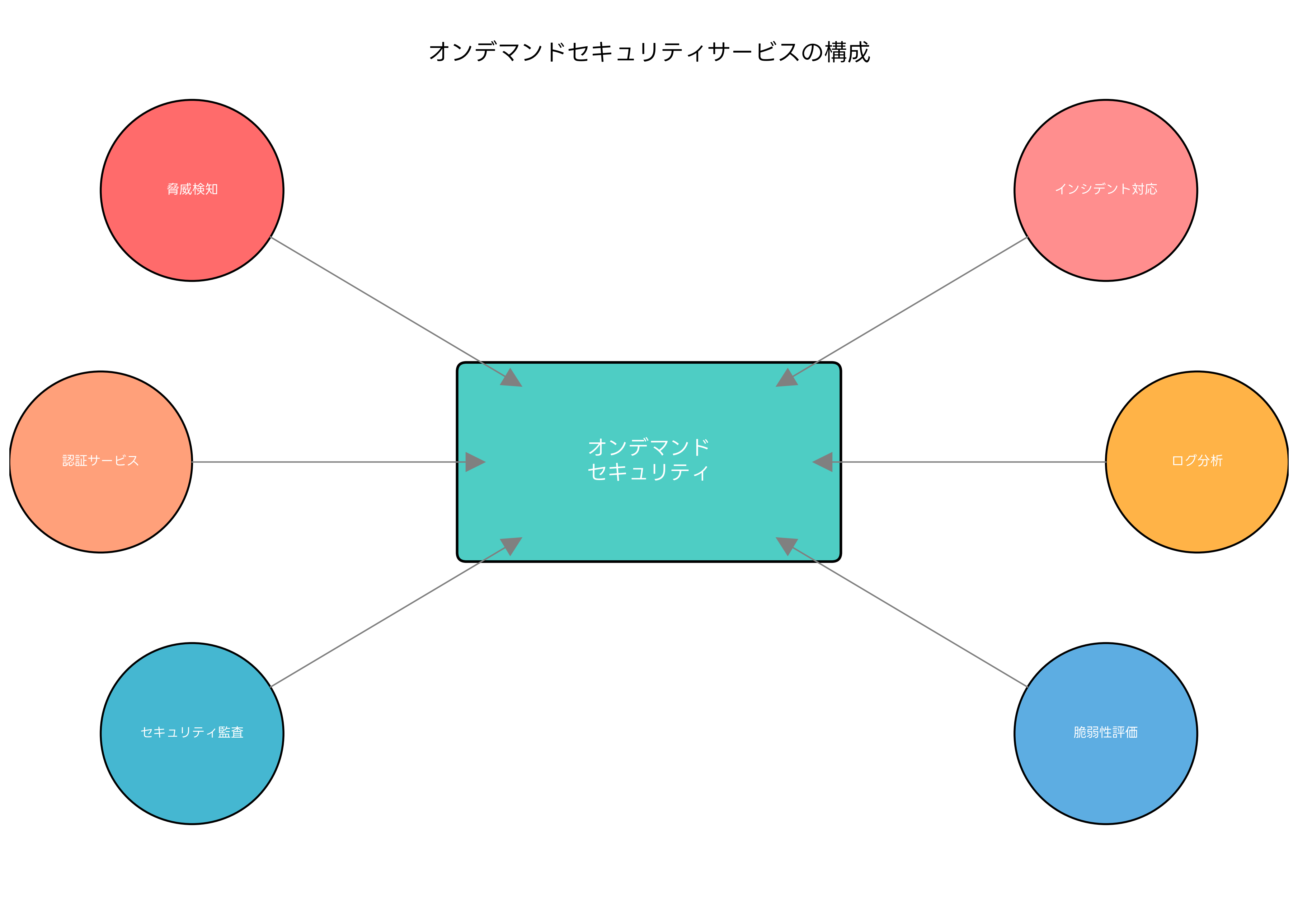

オンデマンドセキュリティサービスは、脅威検知、インシデント対応、脆弱性評価、ログ分析、認証サービスなど、多岐にわたるセキュリティ機能を包含しています。これらの機能は独立したモジュールとして提供され、企業のニーズに応じて組み合わせて利用することができます。

従来型セキュリティとの比較分析

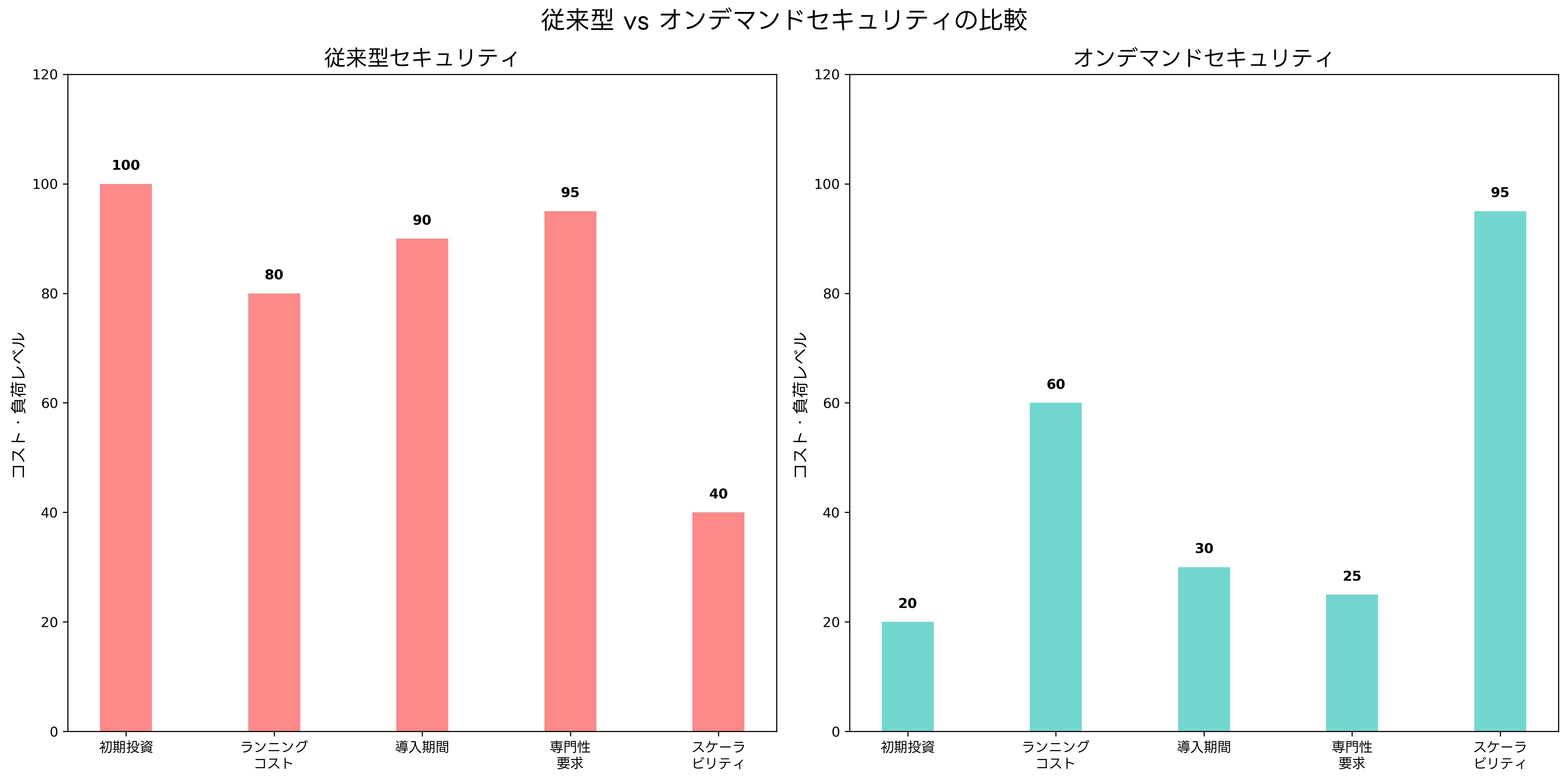

オンデマンドセキュリティと従来型セキュリティの違いを理解するためには、両者の特徴を詳細に比較する必要があります。従来型のセキュリティソリューションは、オンプレミス環境での固定的な導入を前提としており、初期投資が大きく、導入期間も長期間を要することが特徴でした。

従来型セキュリティシステムでは、高価なハードウェアセキュリティアプライアンスを購入し、専門の技術者による設定・運用が必要でした。これに対してオンデマンドセキュリティでは、クラウドベースのサービスとして提供されるため、初期投資を大幅に削減できます。

スケーラビリティの観点では、従来型システムが物理的な制約により拡張に限界があったのに対し、オンデマンドセキュリティでは理論上無制限の拡張が可能です。企業の成長や業務拡大に合わせて、セキュリティ機能を段階的に追加できるため、コスト効率性が大幅に向上します。

専門性の要求においても大きな違いがあります。従来型では社内にセキュリティ専門家を配置する必要がありましたが、オンデマンドセキュリティではセキュリティ運用自動化ツールにより、専門知識が少ない人材でも効率的な運用が可能になります。

サービス利用パターンと需要変動への対応

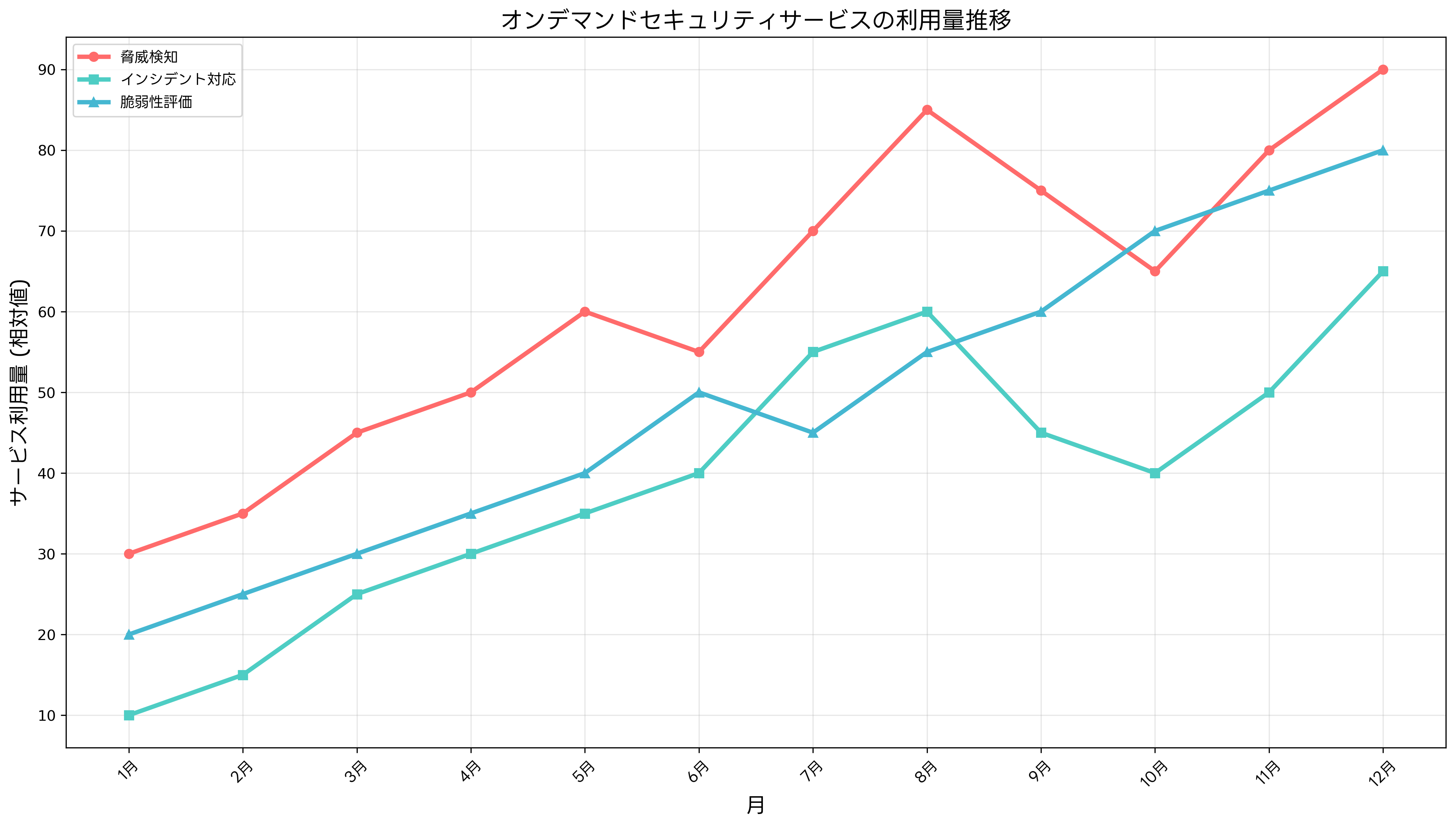

オンデマンドセキュリティの大きな利点の一つは、企業の業務パターンや季節的な変動に応じてサービス利用量を調整できることです。例えば、ECサイトを運営する企業では、年末年始やセール期間中にトラフィックが急増し、それに伴ってセキュリティリスクも高まります。

このような変動に対して、従来のセキュリティシステムでは最大負荷時に合わせた設備投資が必要でしたが、オンデマンドセキュリティでは需要に応じて動的にリソースを調整できます。これにより、無駄なコストを削減しながら、必要な時に十分なセキュリティレベルを確保できます。

実際の企業では、脅威検知サービスの利用量が夏季休暇期間中に減少し、新学期や年度末の業務繁忙期に増加するパターンが見られます。インシデント対応サービスについても、サイバー攻撃の季節性やトレンドに応じて利用量が変動します。このような変動パターンを予測し、自動的にリソースを調整するAI搭載セキュリティ管理システムの導入が進んでいます。

また、企業の業務拡大や新規事業開始時にも、オンデマンドセキュリティは威力を発揮します。新しい地域への展開や新サービスの開始に際して、必要なセキュリティ機能を迅速に追加でき、ビジネスの機動性を大幅に向上させることができます。

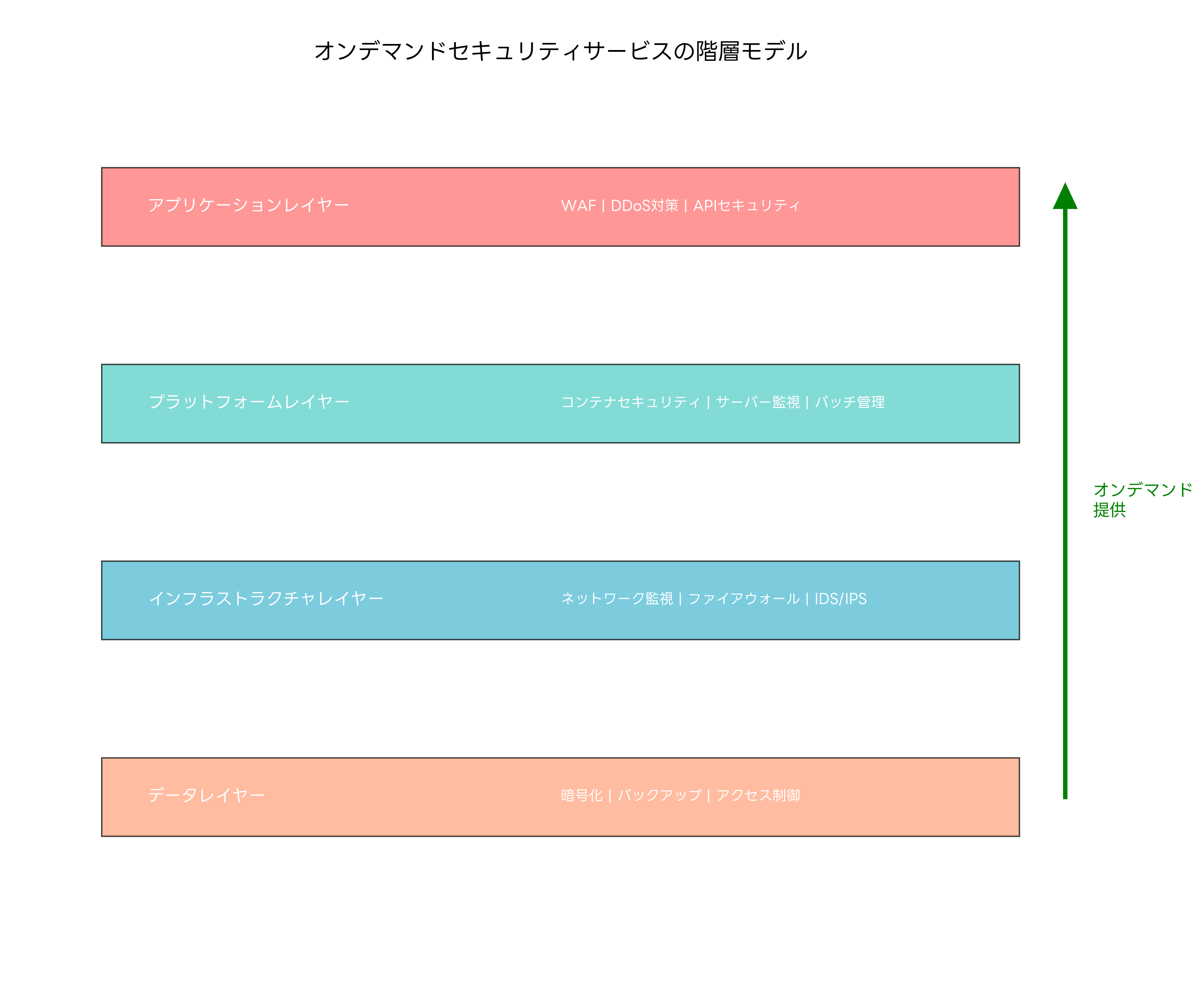

階層化されたサービス提供モデル

オンデマンドセキュリティは、複数の階層に分かれたサービス提供モデルを採用しています。この階層化により、企業は自社の要件に最適化されたセキュリティソリューションを構築できます。

最下層のデータレイヤーでは、暗号化、バックアップ、アクセス制御などの基本的なデータ保護機能が提供されます。これらの機能は、エンタープライズ級暗号化ソリューションや高性能バックアップシステムとして提供され、企業の重要データの保護を担います。

インフラストラクチャレイヤーでは、ネットワーク監視、ファイアウォール、IDS/IPSなどのネットワークセキュリティ機能が提供されます。これらの機能は、次世代ファイアウォールソリューションや統合脅威管理システムとして実装され、企業のネットワークインフラを多層的に保護します。

プラットフォームレイヤーでは、コンテナセキュリティ、サーバー監視、パッチ管理などのプラットフォーム固有のセキュリティ機能が提供されます。現代の企業では、DockerやKubernetesなどのコンテナ技術の利用が増加しているため、コンテナセキュリティ特化ソリューションの需要が高まっています。

最上層のアプリケーションレイヤーでは、WAF、DDoS対策、APIセキュリティなどのアプリケーション固有のセキュリティ機能が提供されます。これらの機能は、Webアプリケーションや APIの保護に特化しており、WebアプリケーションファイアウォールやAPI セキュリティゲートウェイとして実装されています。

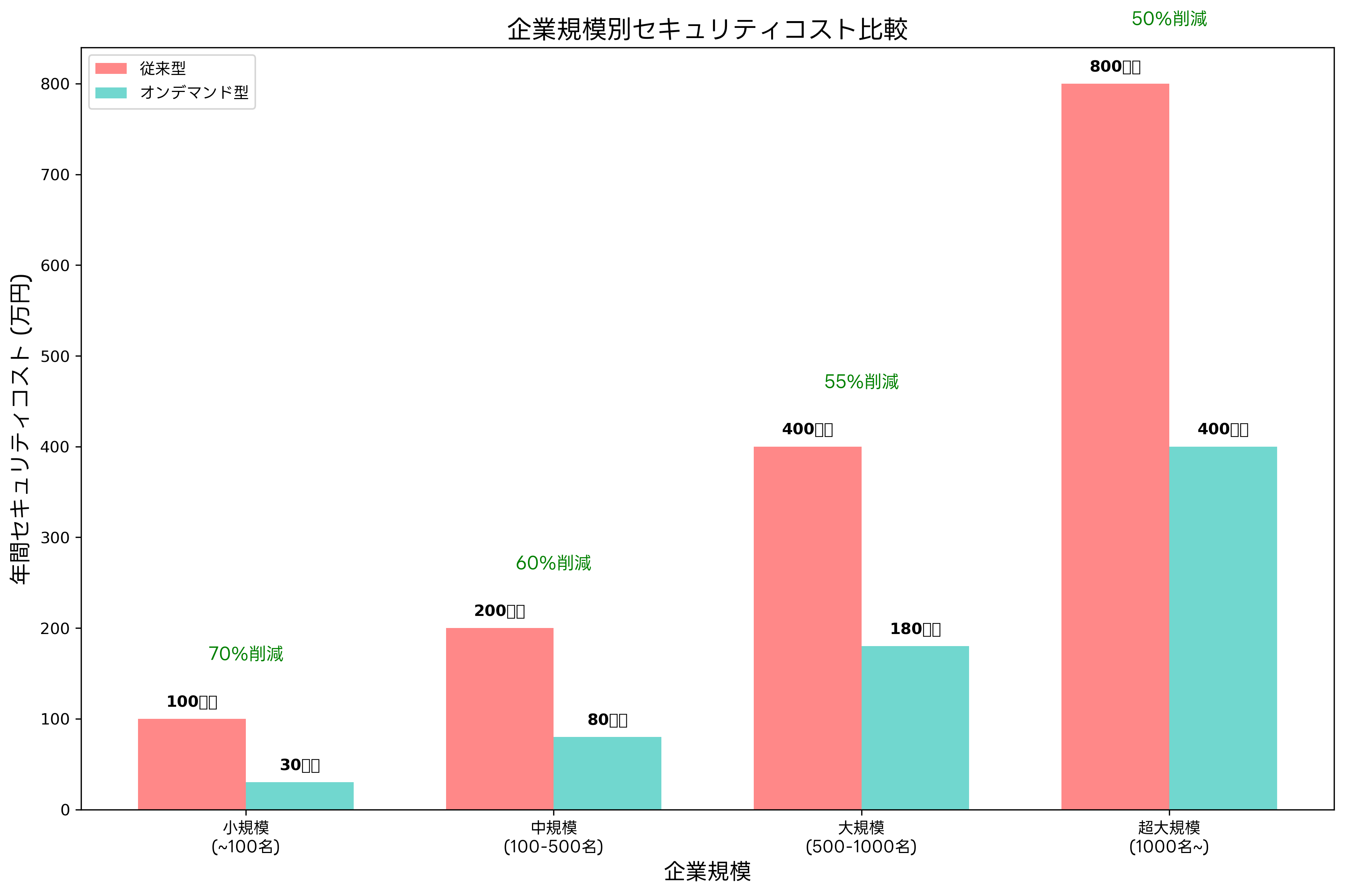

企業規模別のコスト効率性分析

オンデマンドセキュリティの導入効果は、企業規模によって大きく異なります。特に中小企業においては、従来型セキュリティソリューションでは実現困難だった高度なセキュリティ機能を、手頃なコストで利用できるメリットがあります。

小規模企業(従業員100名未満)では、従来型セキュリティの年間コストが100万円程度必要だったのに対し、オンデマンドセキュリティでは30万円程度で同等以上のセキュリティレベルを実現できます。この70%のコスト削減効果により、小規模企業でもエンタープライズレベルのセキュリティ監視システムを導入することが可能になります。

中規模企業(従業員100-500名)では、200万円から80万円への60%のコスト削減が実現できます。この規模の企業では、複数の部門や拠点を持つことが多いため、統合セキュリティ管理プラットフォームによる一元管理のメリットが特に大きくなります。

大規模企業(従業員500-1000名)においても、400万円から180万円への55%のコスト削減効果があります。この規模では、セキュリティ要件の複雑さが増すため、カスタマイズ可能なセキュリティソリューションの需要が高まります。

超大規模企業(従業員1000名以上)では、800万円から400万円への50%のコスト削減が実現できます。この規模の企業では、グローバル展開やコンプライアンス要件の複雑さから、グローバル対応セキュリティプラットフォームの導入が重要になります。

技術的実装と運用の自動化

オンデマンドセキュリティの実現には、高度な自動化技術が不可欠です。これらの技術により、人的リソースに依存することなく、24時間365日の継続的なセキュリティ監視と対応が可能になります。

自動化の中核となるのは、機械学習とAI技術を活用した脅威検知システムです。従来の署名ベースの検知手法では対応困難な未知の脅威に対しても、行動分析や異常検知により効果的に対応できます。AI搭載脅威検知システムの導入により、検知精度の向上と誤検知の削減を同時に実現できます。

オーケストレーション技術により、複数のセキュリティツールを連携させた自動対応も可能になります。脅威が検知された際に、自動的に影響範囲を特定し、適切な対応措置を実行するセキュリティオーケストレーションプラットフォームの活用が進んでいます。

また、コンテナ技術とマイクロサービスアーキテクチャにより、セキュリティ機能の迅速なデプロイメントと拡張が可能になります。必要な機能を必要な場所に短時間で展開できるため、企業の変化する要件に対して柔軟に対応できます。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験においては、オンデマンドセキュリティに関連する概念が、システム統合、クラウドコンピューティング、セキュリティマネジメントの分野で出題されています。特に、サービス指向アーキテクチャ(SOA)やマイクロサービスの文脈での出題が増加傾向にあります。

午前問題では、オンデマンドサービスの特徴、クラウドセキュリティモデル、サービスレベル合意書(SLA)などが問われます。例えば、「オンデマンドセキュリティサービスの利点として最も適切なものはどれか」といった選択問題や、「従来型セキュリティとオンデマンドセキュリティの違いはどれか」といった比較問題が出題されます。

午後問題では、より実践的な文脈でのオンデマンドセキュリティの活用が問われます。企業のDX推進計画の策定、セキュリティコストの最適化、リスク管理戦略の立案などの場面で、オンデマンドセキュリティの知識を活用する能力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験対策書でクラウドセキュリティの基礎を学習し、情報セキュリティマネジメント関連書籍でリスク管理の観点を深めることが重要です。また、実際のクラウドサービスの利用経験があると、理論と実践の結びつきが理解しやすくなります。

新興技術との連携と将来展望

オンデマンドセキュリティは、エッジコンピューティング、5G通信、IoTデバイスの普及など、新しい技術トレンドと密接に連携して進化しています。これらの技術の組み合わせにより、従来では不可能だった新しいセキュリティサービスが実現されています。

エッジコンピューティング環境では、クラウドから遠隔地のエッジデバイスまで、一貫したセキュリティポリシーを適用する必要があります。エッジセキュリティソリューションにより、分散環境でのセキュリティ管理を効率化できます。

5G通信の高速・低遅延特性を活用することで、リアルタイムでの脅威検知と対応が可能になります。特に、IoTデバイスから収集される大量のデータをリアルタイムで分析し、異常を検知するIoTセキュリティ管理システムの需要が急速に拡大しています。

ブロックチェーン技術との連携により、セキュリティログの改ざん防止や、分散型認証システムの構築も可能になります。これにより、従来の中央集権的なセキュリティ管理から、より透明性と信頼性の高い分散型セキュリティ管理への移行が進んでいます。

実装における課題と解決策

オンデマンドセキュリティの導入には、技術的・組織的な課題が存在します。これらの課題を理解し、適切な解決策を講じることが、成功する導入の鍵となります。

技術的な課題としては、既存システムとの統合性、パフォーマンスの最適化、データの可搬性などがあります。特に、レガシーシステムとの統合においては、システム統合支援ツールの活用により、段階的な移行を実現できます。

組織的な課題としては、従業員のスキル習得、運用プロセスの見直し、コンプライアンス要件への対応などがあります。これらの課題に対しては、セキュリティ教育プラットフォームを活用した継続的な人材育成が重要です。

データプライバシーとコンプライアンスの観点では、GDPR、CCPA、個人情報保護法などの規制要件への対応が必要です。コンプライアンス管理ソリューションにより、複雑な規制要件を自動的に管理し、監査対応を効率化できます。

まとめ

オンデマンドセキュリティは、現代企業が直面するセキュリティ課題に対する革新的な解決策として注目されています。従来の固定的なセキュリティソリューションから、柔軟で拡張性の高いサービス指向モデルへの移行により、企業はコスト効率性と機動性を大幅に向上させることができます。

この新しいセキュリティパラダイムの理解は、応用情報技術者試験においても重要な要素となっており、特にクラウドコンピューティングやサービス統合の分野での出題が増加しています。企業のDX推進やセキュリティ戦略立案において、オンデマンドセキュリティの知識は必須となっています。

技術の進歩とともに、オンデマンドセキュリティはさらなる進化を続けています。AI・機械学習、エッジコンピューティング、5G通信などの新興技術との融合により、従来では実現困難だった高度なセキュリティサービスが可能になっています。

企業がオンデマンドセキュリティを効果的に活用するためには、技術的な理解だけでなく、組織的な変革への取り組みも必要です。継続的な学習と実践により、変化する脅威環境に対応できる柔軟なセキュリティ体制を構築することが、現代企業の競争優位性確保に不可欠です。