現代の情報システムにおいて、セキュリティ脅威や システム障害の早期発見は極めて重要な課題となっています。従来のバッチ処理による検知では、問題の発見が遅れ、被害が拡大してしまうリスクがありました。このような課題を解決するために開発されたのが、オンタイム検知技術です。応用情報技術者試験においても、リアルタイムシステムや異常検知の分野で重要なトピックとして扱われています。

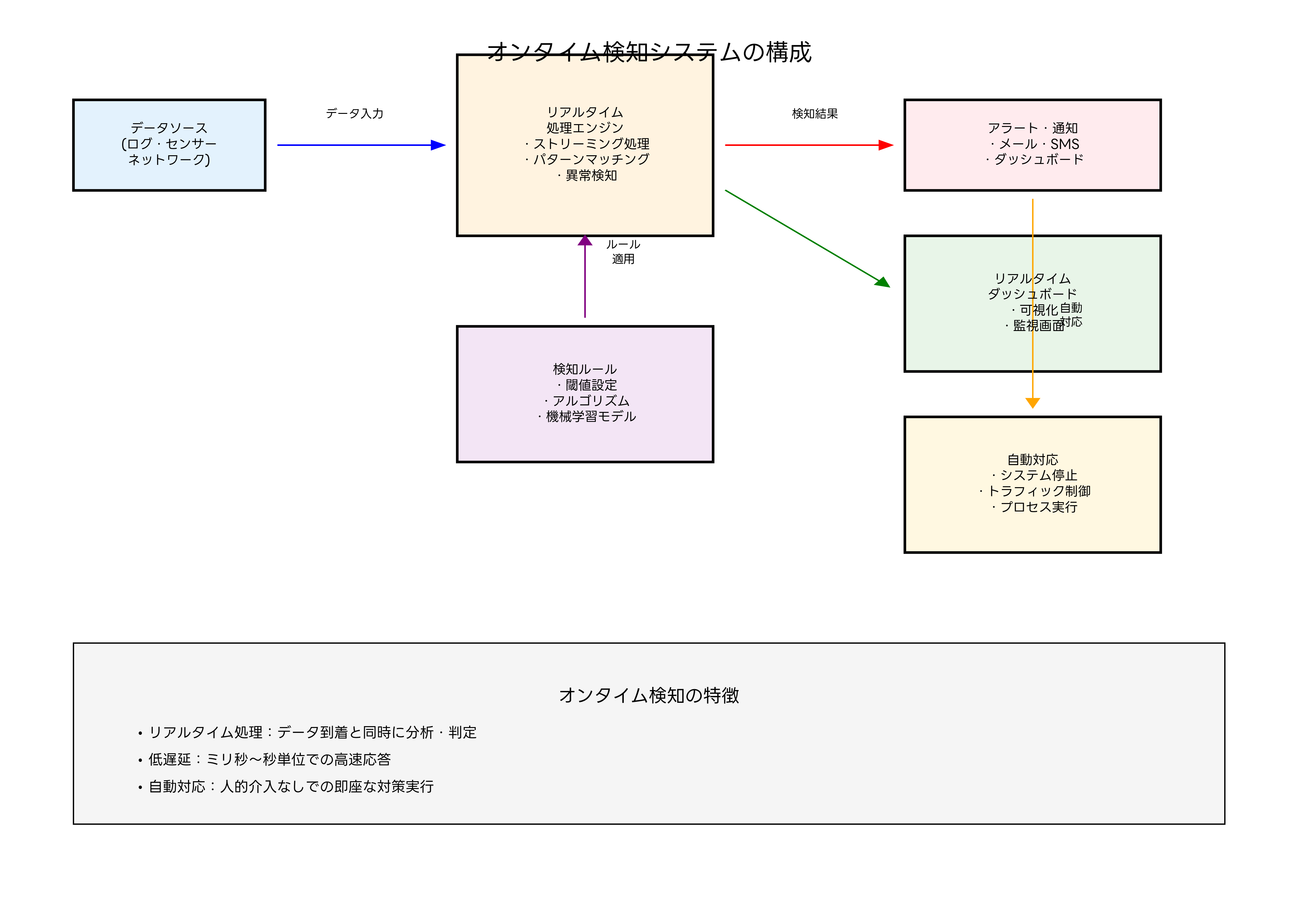

オンタイム検知とは、データの入力と同時に分析・判定を行い、異常やセキュリティ脅威を即座に検出する技術のことです。従来の事後分析とは異なり、データが発生したその瞬間に処理を実行し、ミリ秒から秒単位での高速応答を実現します。この技術により、サイバー攻撃の初期段階での遮断、システム障害の予防的対処、品質管理の即時改善などが可能になります。

オンタイム検知の基本概念と特徴

オンタイム検知システムの最大の特徴は、その処理速度にあります。データが入力された瞬間に分析が開始され、設定された閾値や パターンとの照合が即座に実行されます。この高速処理を実現するため、専用の高性能ストリーミング処理システムやリアルタイム分析プラットフォームが活用されています。

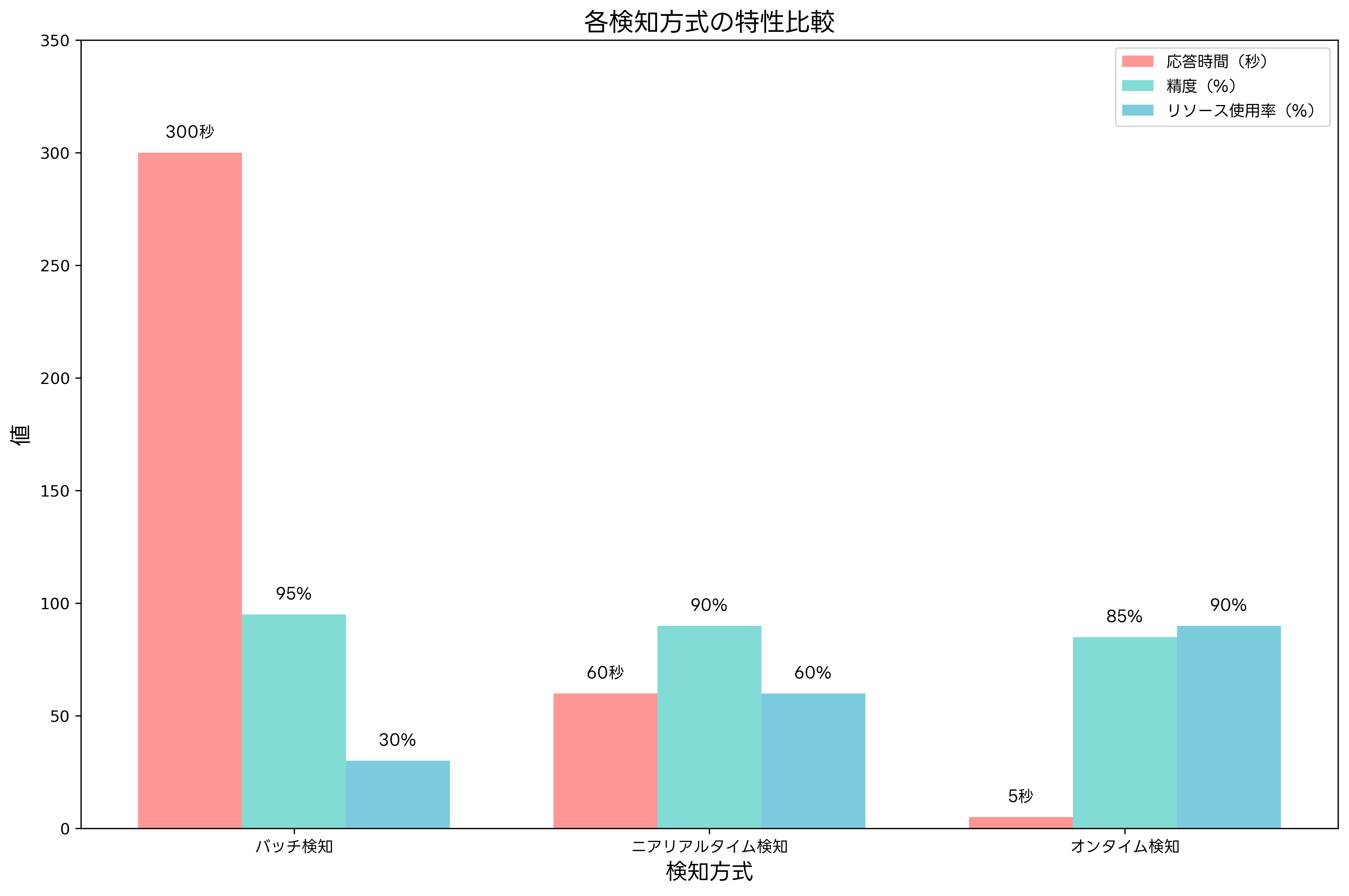

従来の検知方式との根本的な違いは、処理のタイミングにあります。バッチ検知では定期的にデータを収集して一括処理するのに対し、オンタイム検知では連続的なデータストリームを処理します。これにより、攻撃者が侵入を試みた瞬間、システムに異常が発生した瞬間、品質基準を逸脱した瞬間に、即座に対応することが可能になります。

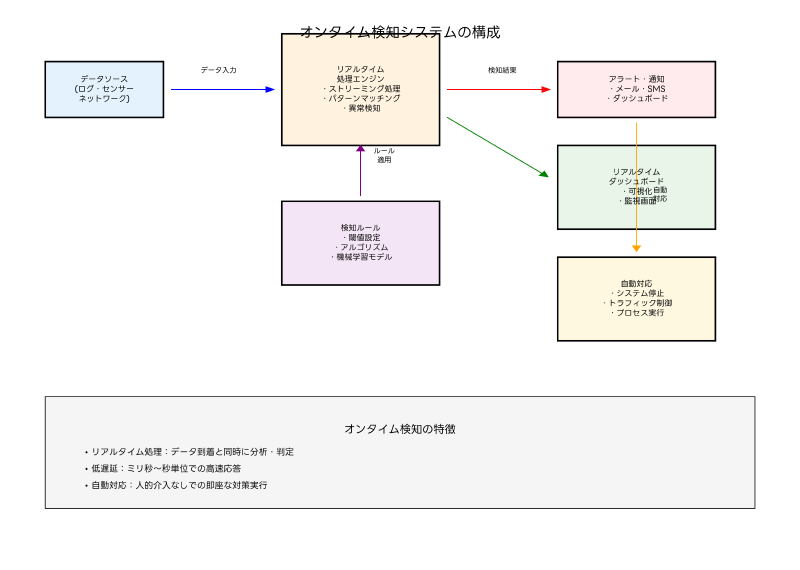

システムアーキテクチャの観点から見ると、オンタイム検知システムは複数のコンポーネントから構成されています。データ収集層では、各種センサー、ログ収集システム、ネットワーク監視装置などからリアルタイムでデータを受信します。処理層では分散ストリーミング処理エンジンがデータを解析し、検知層で設定されたルールやアルゴリズムに基づいて異常判定を行います。

検知精度を向上させるため、機械学習アルゴリズムの活用が進んでいます。教師あり学習では過去の攻撃パターンや障害事例を学習し、教師なし学習では正常な動作パターンからの逸脱を検出します。最新のAI搭載異常検知システムでは、ディープラーニング技術により、従来では検出困難だった高度な脅威も発見できるようになっています。

メモリ管理も重要な技術要素です。大量のデータを高速処理するため、高速メモリシステムやインメモリデータベースを活用し、ディスクアクセスを最小限に抑えます。また、メモリ使用量を最適化するため、スライディングウィンドウ技術やデータ圧縮技術が採用されています。

異常検知アルゴリズムとその性能

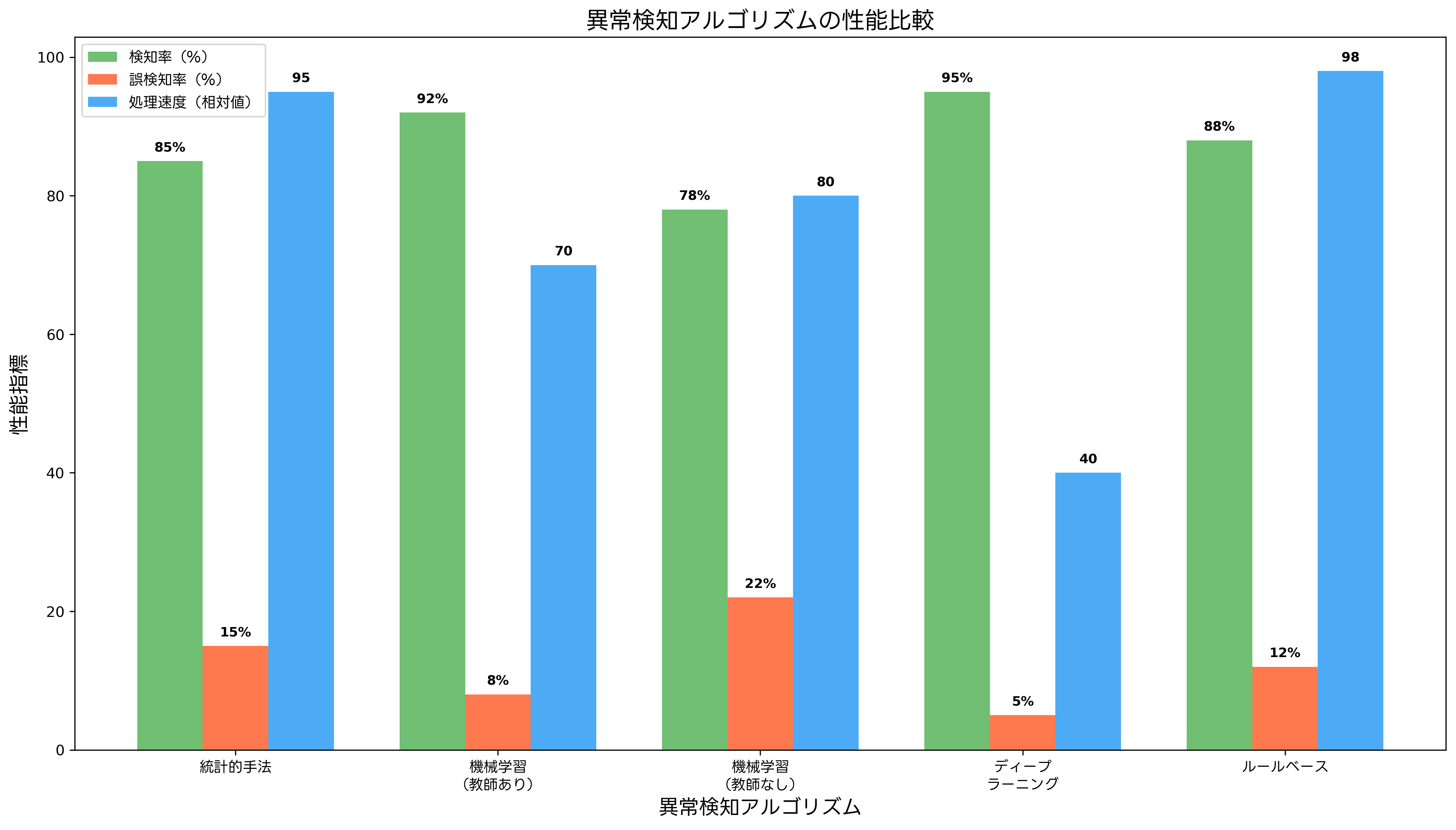

オンタイム検知システムで使用される異常検知アルゴリズムは、その特性と用途によって大きく分類されます。統計的手法は処理速度が高く、リアルタイム性を重視するシステムに適していますが、複雑なパターンの検出には限界があります。一方、機械学習手法は高い検知精度を実現できますが、計算コストが高くなる傾向があります。

統計的手法の代表例として、移動平均、標準偏差、Zスコアなどがあります。これらの手法は計算が簡単で高速処理が可能なため、リアルタイム統計分析ツールとして広く活用されています。特に、ネットワークトラフィックの監視やシステムリソースの監視において、その効果を発揮します。

機械学習手法では、サポートベクターマシン、決定木、ランダムフォレスト、ニューラルネットワークなどが使用されます。これらのアルゴリズムを効率的に実行するため、GPU加速計算システムや専用機械学習プロセッサの導入が進んでいます。

ディープラーニング手法は最も高い検知精度を実現できますが、その反面、計算量も最大となります。リカレントニューラルネットワークやLSTM(Long Short-Term Memory)は、時系列データの パターン認識に優れており、システムの動作履歴から将来の異常を予測することも可能です。これらの高度な処理を支えるため、高性能ディープラーニングサーバーの需要が高まっています。

ルールベース手法は、事前に定義された条件に基づいて異常を検知する最もシンプルな方法です。処理速度は最高レベルですが、未知の脅威に対する対応力は限定的です。しかし、既知の攻撃パターンや明確な異常条件が定義できる場合には、非常に効果的な手法となります。

誤検知(False Positive)の削減も重要な課題です。過度に敏感な設定では正常な動作も異常として検知してしまい、運用上の負荷が増大します。一方、設定が甘すぎると真の異常を見逃すリスクがあります。この課題を解決するため、適応的閾値調整システムや機械学習ベースの誤検知削減ツールの開発が進んでいます。

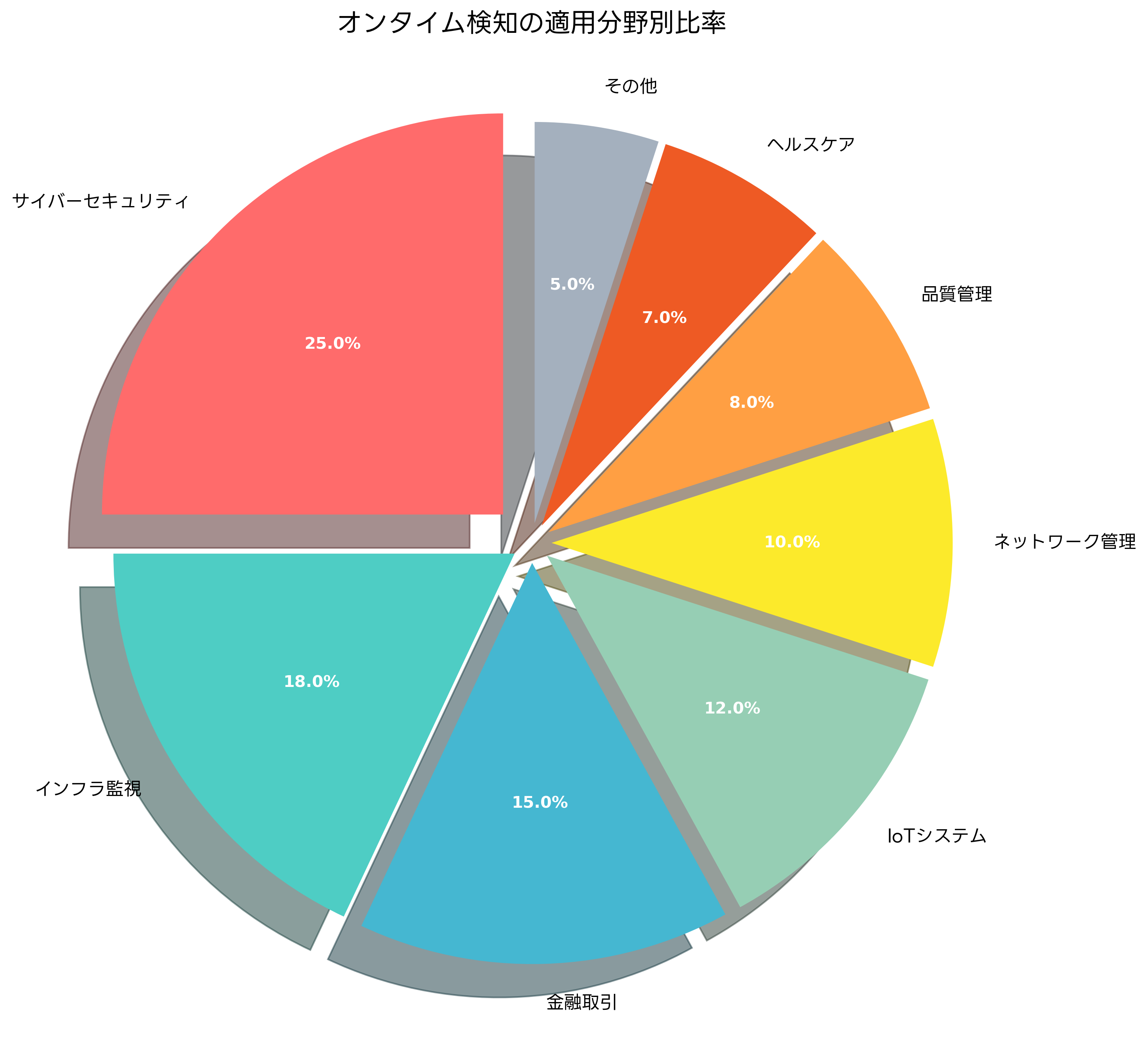

適用分野と実用例

オンタイム検知技術は、現在様々な分野で実用化されており、その適用範囲は年々拡大しています。最も重要な適用分野の一つがサイバーセキュリティです。不正アクセス、マルウェア感染、データ漏洩などの脅威を即座に検出し、自動的な防御措置を実行することで、被害を最小限に抑えることができます。

サイバーセキュリティ分野では、次世代ファイアウォールや統合脅威管理システムにオンタイム検知機能が組み込まれています。これらのシステムは、ネットワークトラフィックをリアルタイムで分析し、不審な通信パターンや既知の攻撃シグネチャを検出します。検知と同時に、該当する通信をブロックし、管理者にアラートを送信します。

インフラ監視分野では、データセンターやクラウド環境の監視にオンタイム検知が活用されています。サーバーの CPU使用率、メモリ消費量、ディスクI/O、ネットワーク使用量などのメトリクスを連続監視し、異常値を検出した瞬間に自動スケーリングや負荷分散を実行します。インフラ監視プラットフォームの導入により、システムの可用性と性能を大幅に向上させることができます。

金融取引分野では、不正取引の検知と防止にオンタイム検知が不可欠です。クレジットカード取引、オンラインバンキング、暗号通貨取引などで、異常な取引パターンを即座に検出し、取引を停止または確認プロセスに移行させます。金融取引監視システムは、機械学習アルゴリズムにより、個々の顧客の取引パターンを学習し、異常な取引を高精度で検出します。

IoTシステムにおけるオンタイム検知は、スマートシティ、工場自動化、自動車の安全システムなどで重要な役割を果たしています。大量のセンサーデータをリアルタイムで処理し、異常状態や危険な状況を即座に検知します。IoTデータ分析プラットフォームにより、膨大なデータから有用な情報を抽出し、自動的な制御や警告を実現します。

ヘルスケア分野では、患者の生体データの監視にオンタイム検知が応用されています。心電図、血圧、血糖値、体温などのバイタルサインを連続監視し、危険な状態を即座に検知して医療スタッフに通知します。医療用リアルタイム監視システムの普及により、患者の安全性が大幅に向上しています。

性能とトレードオフの考慮事項

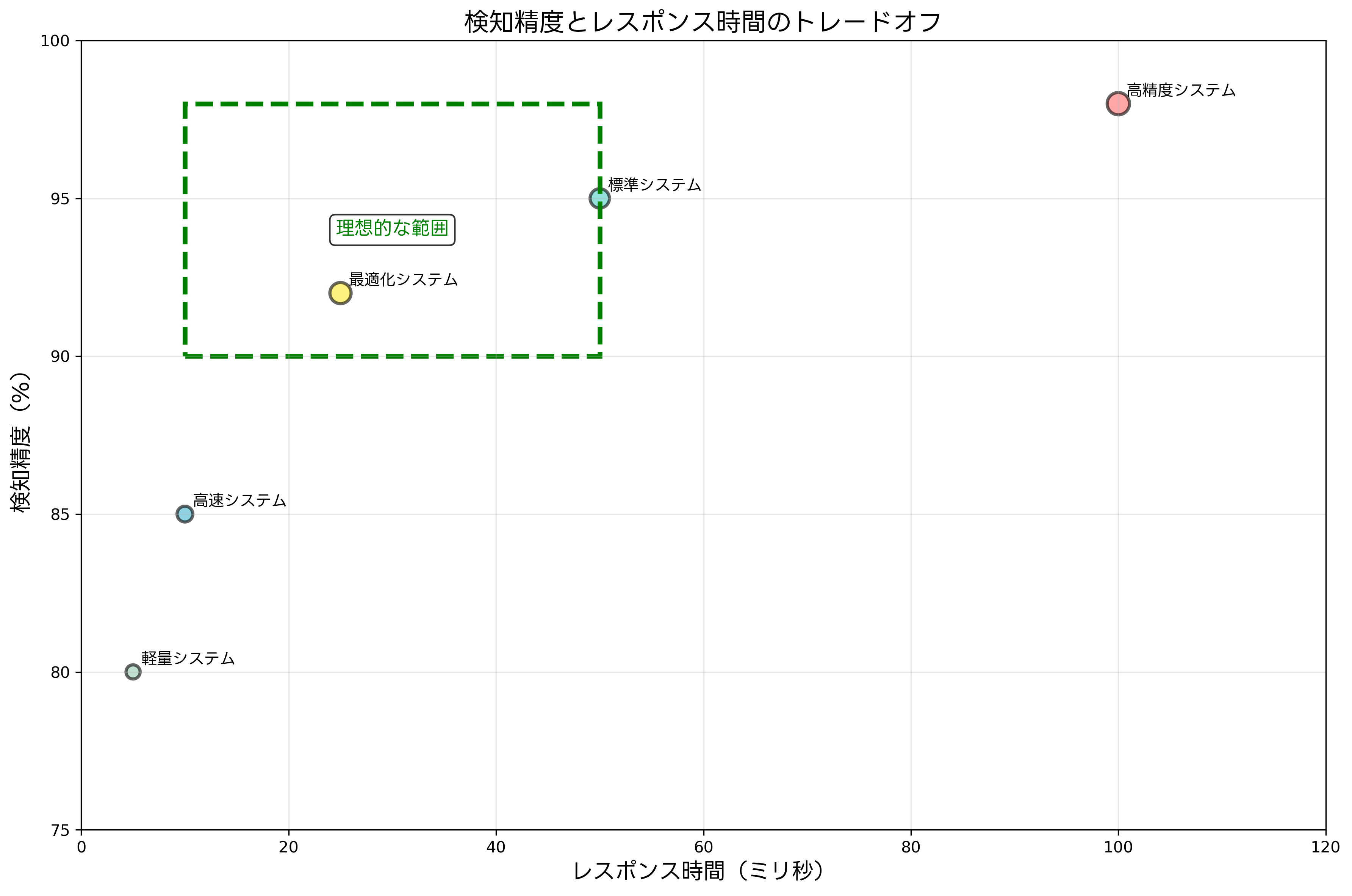

オンタイム検知システムの設計において、最も重要な考慮事項の一つが、検知精度とレスポンス時間のトレードオフです。高い精度を求めると処理時間が増加し、高速応答を優先すると精度が低下する傾向があります。この課題を解決するため、システムの要件に応じた最適化が必要です。

レスポンス時間の最適化には、複数のアプローチがあります。ハードウェアレベルでは、高速プロセッサや高帯域メモリの採用により、処理能力を向上させることができます。ソフトウェアレベルでは、アルゴリズムの最適化、並列処理の活用、キャッシュ戦略の改善などが効果的です。

処理の並列化は、レスポンス時間の短縮に特に効果的です。複数のCPUコアやGPUを活用し、データ処理を並列実行することで、スループットを大幅に向上させることができます。並列処理対応サーバーやGPUクラスターの導入により、大規模なデータ処理も高速実行が可能になります。

メモリ管理の最適化も重要な要素です。頻繁にアクセスされるデータを高速メモリに配置し、処理済みのデータを効率的に削除することで、メモリ使用量を最小限に抑えます。メモリ最適化ツールを活用することで、システム全体の性能を向上させることができます。

スケーラビリティも重要な考慮事項です。データ量の増加や処理要求の変動に対応するため、システムを動的にスケールアウト・スケールインできる仕組みが必要です。自動スケーリングシステムの導入により、負荷に応じた最適なリソース配分が可能になります。

コスト効率性の観点では、処理能力と運用コストのバランスを考慮する必要があります。高性能なハードウェアは処理速度を向上させますが、初期投資と運用コストが増加します。コスト最適化ツールを使用して、性能要件を満たしつつコストを最小化する構成を見つけることが重要です。

実装技術とプラットフォーム

オンタイム検知システムの実装には、様々な技術とプラットフォームが活用されています。ストリーミング処理フレームワークとしては、Apache Kafka、Apache Storm、Apache Spark Streamingなどが広く使用されています。これらのフレームワークを効率的に運用するため、ストリーミング処理専用サーバーの導入が推奨されます。

データベース技術においては、従来のリレーショナルデータベースに加えて、NoSQLデータベースやインメモリデータベースの活用が進んでいます。時系列データの処理に特化した時系列データベースは、IoTデータやログデータの高速処理に優れた性能を発揮します。

メッセージキューシステムも重要なコンポーネントです。Apache Kafka、RabbitMQ、Amazon SQSなどのシステムにより、データの送受信を非同期で処理し、システム全体の安定性を向上させます。高可用性メッセージキューシステムの導入により、データ損失のリスクを最小化できます。

コンテナ技術の活用も進んでいます。Docker、Kubernetesなどの技術により、オンタイム検知システムのデプロイメントと管理を効率化できます。コンテナオーケストレーションプラットフォームを使用することで、システムの可用性とスケーラビリティを向上させることができます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験においては、オンタイム検知に関連する問題が複数の分野で出題されています。システム開発技術では、リアルタイムシステムの設計と実装に関する問題が頻出します。特に、レスポンス時間の計算、システム構成の選択、性能要件の満たし方などが問われます。

データベース分野では、ストリーミングデータの処理、インメモリデータベースの特性、時系列データの管理などが出題されます。応用情報技術者試験対策書を活用して、これらの技術的な詳細を理解することが重要です。

ネットワーク分野では、リアルタイム通信プロトコル、QoS(Quality of Service)、ネットワーク監視技術などが問われます。特に、UDP通信の特性、マルチキャスト通信、帯域幅の計算などは頻出トピックです。

セキュリティ分野では、異常検知システム、侵入検知システム(IDS)、侵入防止システム(IPS)の仕組みと特徴が出題されます。検知アルゴリズムの種類、誤検知と見逃しの関係、セキュリティインシデントの対応手順などの理解が求められます。

システム監査分野では、リアルタイム監視の重要性、監査ログの収集と分析、コンプライアンス要件への対応などが問われます。特に、ログの完全性保証、リアルタイム分析の有効性、監査証跡の維持などが重要なポイントです。

午後問題では、より実践的な場面での応用が問われます。企業のシステム監視戦略の立案、異常検知システムの設計、性能要件の定義、コスト効果の評価などの文脈で、オンタイム検知の知識を活用する能力が評価されます。応用情報技術者試験午後問題集を反復学習することで、実践的な問題解決能力を身につけることができます。

最新技術動向と将来展望

オンタイム検知技術は急速に進歩しており、人工知能と機械学習の発展により、その能力は飛躍的に向上しています。特に、深層学習技術の応用により、従来では検出困難だった複雑なパターンや未知の脅威も検知できるようになっています。最新AI技術書を参考に、これらの先端技術を理解することが重要です。

エッジコンピューティングの普及により、処理をクラウドから端末側に分散させるアプローチが注目されています。これにより、ネットワーク遅延を削減し、より高速な検知と応答が可能になります。エッジコンピューティングデバイスの性能向上により、端末レベルでの高度な分析処理が実現されています。

5G通信技術の本格普及により、大容量データのリアルタイム伝送が可能になり、オンタイム検知システムの適用範囲がさらに拡大しています。自動運転車両、スマートファクトリー、拡張現実(AR)システムなど、低遅延が要求される用途での活用が期待されています。

量子コンピューティング技術の発展により、従来では処理困難だった大規模な最適化問題や複雑なパターン認識も、将来的には高速処理が可能になると予想されます。量子コンピューティング入門書で基礎知識を身につけることで、将来の技術動向を理解することができます。

まとめ

オンタイム検知は、現代の情報システムにおいて不可欠な技術となっています。サイバーセキュリティ、インフラ監視、品質管理、金融取引など、様々な分野でその価値が実証されています。技術の進歩により、処理速度と検知精度の両方が向上し続けており、その適用範囲も拡大しています。

応用情報技術者試験の観点からは、リアルタイムシステム、データベース技術、ネットワーク技術、セキュリティ技術の融合的な理解が求められます。理論的な知識と実践的な応用能力の両方を身につけることで、変化する技術環境に対応できる能力を獲得することができます。

将来的には、人工知能、エッジコンピューティング、5G通信、量子コンピューティングなどの先端技術との融合により、オンタイム検知はさらに高度化していくと予想されます。継続的な学習と実践により、これらの技術革新を活用できる能力を身につけることが重要です。