プログラミングにおいて、オペレーター(演算子)は最も基本的でありながら重要な構成要素の一つです。オペレーターを適切に理解し活用することで、効率的で読みやすいコードを記述することができます。応用情報技術者試験においても、オペレーターに関する問題は頻出であり、プログラミング言語の基礎知識として必須の内容です。

オペレーターとは、データに対して特定の操作を実行するための記号や単語です。数学的な計算から論理的な判定、ビット操作まで、プログラムの動作を制御する様々な機能を提供します。現代のプログラミング言語では、豊富なオペレーターが用意されており、開発者はこれらを組み合わせて複雑な処理を表現することができます。

算術オペレーター:数値計算の基礎

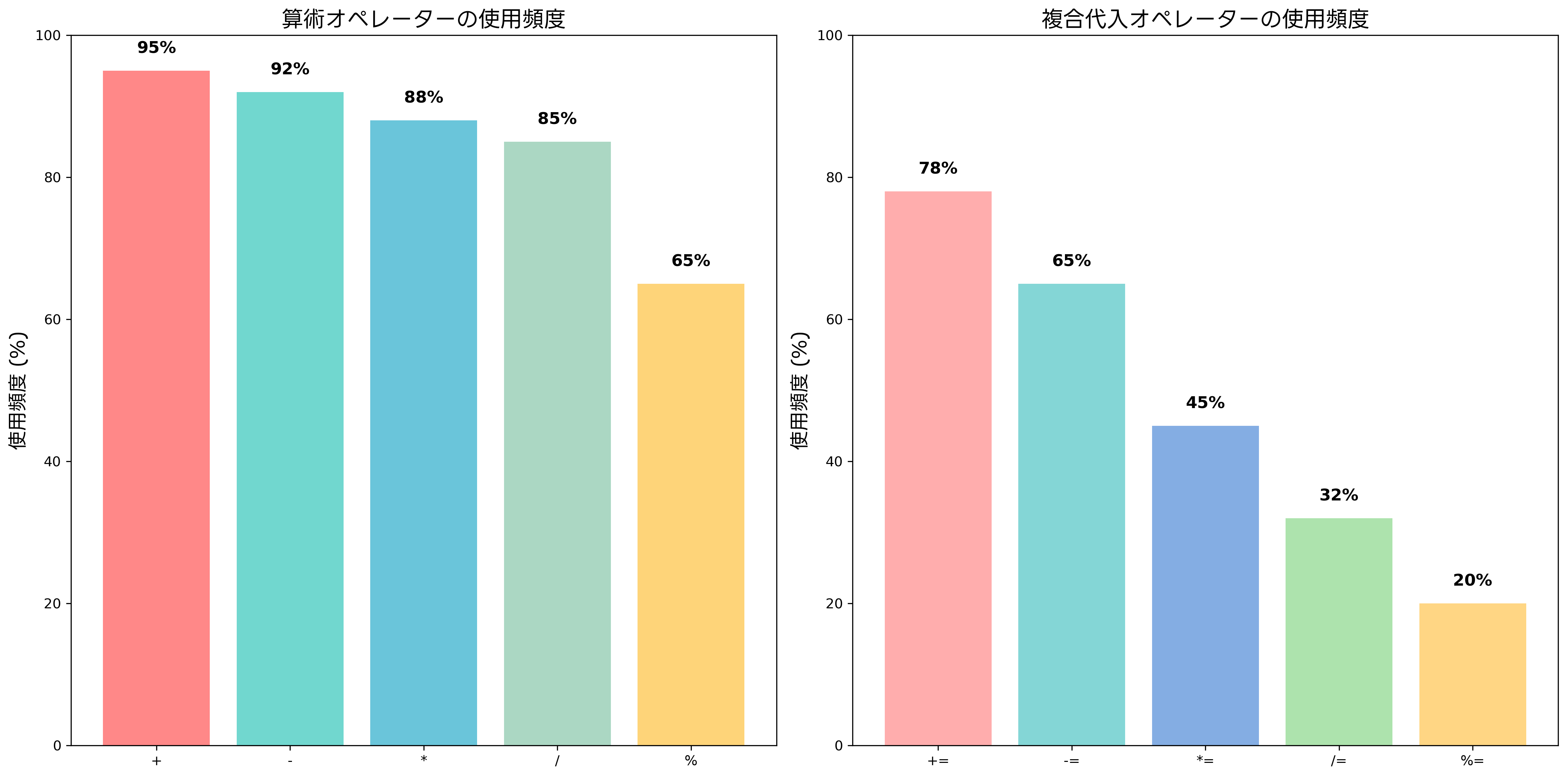

算術オペレーターは、数値に対する基本的な数学的演算を実行するためのオペレーターです。加算(+)、減算(-)、乗算(*)、除算(/)、剰余(%)が基本的な算術オペレーターとして、すべてのプログラミング言語で提供されています。

加算オペレーター(+)は、数値の足し算だけでなく、多くの言語で文字列の連結にも使用されます。例えば、JavaやC#では「“Hello” + “World”」という記述で文字列を連結できます。このような多重定義(オーバーロード)により、同じオペレーターが異なるデータ型に対して異なる動作を提供します。

減算オペレーター(-)は、二項演算子として2つの値の差を求めるだけでなく、単項演算子として数値の符号を反転させる用途でも使用されます。プログラムの可読性を向上させるため、負の値を表現する際には明示的に単項マイナス演算子を使用することが推奨されます。

乗算オペレーター(*)と除算オペレーター(/)は、数学的な計算の基本となります。除算を扱う際には、整数除算と浮動小数点除算の違いに注意が必要です。多くの言語では、整数同士の除算は整数結果を返し、小数点以下が切り捨てられます。正確な計算を行うためには、高精度計算ライブラリの使用を検討することも重要です。

剰余オペレーター(%)は、除算の余りを求める演算子です。周期的な処理、配列のインデックス計算、奇偶判定など、様々な場面で活用されます。特に、ハッシュテーブルの実装やデータの分散処理において重要な役割を果たします。

複合代入オペレーターは、算術演算と代入を組み合わせた便利な記法です。+=、-=、*=、/=、%=などがあり、「x += 5」は「x = x + 5」と同等の処理を簡潔に記述できます。これらのオペレーターを効果的に学習するためには、プログラミング学習用の書籍やオンライン学習プラットフォームを活用することが推奨されます。

インクリメント(++)とデクリメント(–)オペレーターは、変数の値を1増加または1減少させる特殊な算術オペレーターです。前置記法(++x)と後置記法(x++)があり、式全体の評価において異なる動作をします。前置記法では変数の値を変更してから式を評価し、後置記法では式を評価してから変数の値を変更します。

比較オペレーター:条件判定の要

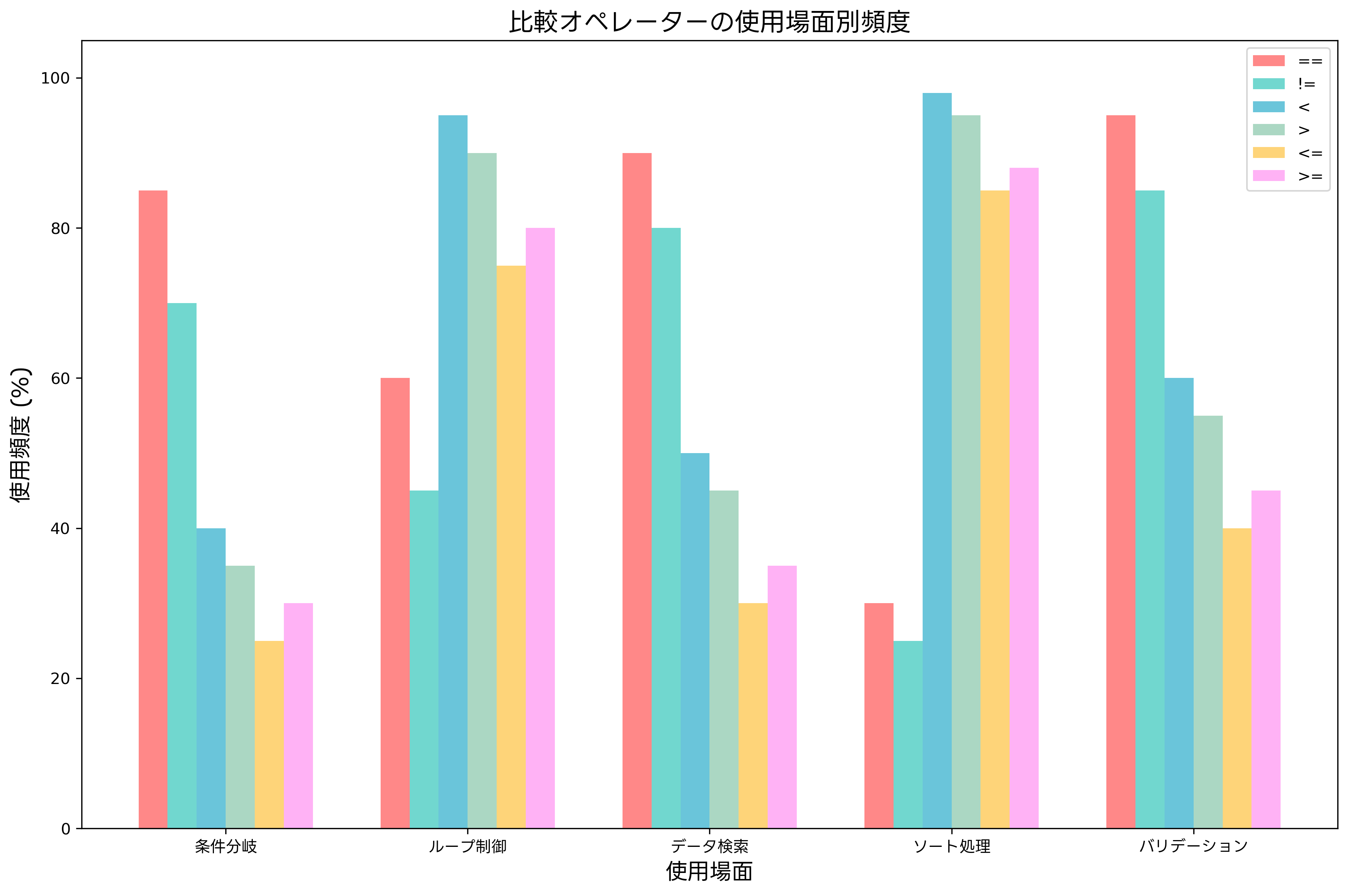

比較オペレーターは、2つの値を比較して真偽値を返すオペレーターです。等価(==)、非等価(!=)、小なり(<)、大なり(>)、小なりイコール(<=)、大なりイコール(>=)が基本的な比較オペレーターです。

等価オペレーター(==)の使用には注意が必要です。多くの言語では、値の等価性を判定しますが、オブジェクトの比較では参照の比較となる場合があります。JavaScriptでは厳密等価オペレーター(===)も提供されており、型変換を行わずに比較します。このような言語特有の特徴を理解するためには、言語別プログラミングガイドを参照することが有効です。

浮動小数点数の比較では、精度の問題により直接的な等価比較が適切でない場合があります。許容誤差を設けた比較や、専用の比較関数を使用することが推奨されます。科学技術計算を行う場合には、数値計算専用ライブラリの導入を検討することが重要です。

文字列の比較では、辞書順(レキシコグラフィック順)での比較が行われます。しかし、文字エンコーディングや地域設定により結果が変わる場合があるため、国際化対応のアプリケーションでは専用の比較関数を使用することが推奨されます。

NULL値やnullish値の比較は、多くのプログラマーが陥りやすい落とし穴です。SQLにおけるNULLとの比較は常にNULLとなり、JavaScriptにおけるnullやundefinedとの比較にも特別な注意が必要です。これらの概念を深く理解するためには、データベース設計書やJavaScript詳解書を参考にすることが有効です。

論理オペレーター:複雑な条件の構築

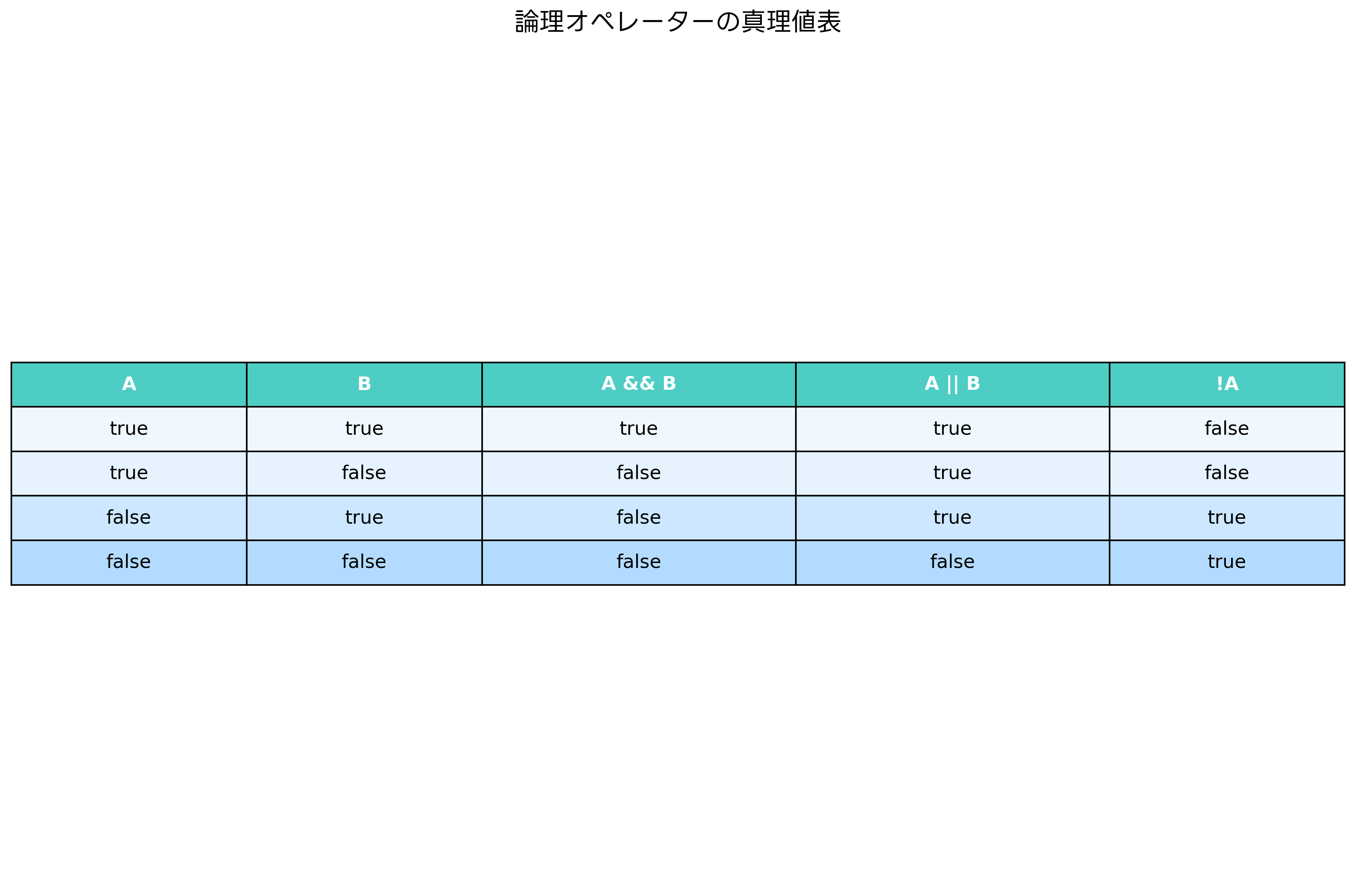

論理オペレーターは、真偽値を操作するためのオペレーターです。論理AND(&&)、論理OR(||)、論理NOT(!)が基本的な論理オペレーターとして提供されています。

論理ANDオペレーター(&&)は、両方のオペランドが真の場合にのみ真を返します。短絡評価(ショートサーキット評価)により、左のオペランドが偽の場合、右のオペランドは評価されません。この特性を活用して、効率的な条件判定やNULLチェックを行うことができます。

論理ORオペレーター(||)は、どちらか一方のオペランドが真の場合に真を返します。こちらも短絡評価により、左のオペランドが真の場合、右のオペランドは評価されません。デフォルト値の設定や、複数の条件のいずれかが満たされる場合の処理に活用されます。

論理NOTオペレーター(!)は、オペランドの真偽値を反転させます。単項オペレーターであり、複雑な条件式を否定する場合に使用されます。ド・モルガンの法則により、「!(A && B)」は「!A || !B」と、「!(A || B)」は「!A && !B」と等価になります。

三項演算子(条件演算子)は、「条件 ? 真の場合の値 : 偽の場合の値」という形式で記述される特殊なオペレーターです。簡潔な条件分岐を表現でき、変数への代入や関数の引数として直接使用できます。ただし、複雑な条件では可読性が低下するため、適切な使い分けが重要です。

複雑な論理式を構築する際には、演算子の優先順位と結合規則を理解することが不可欠です。括弧を適切に使用して意図を明確にし、他の開発者が理解しやすいコードを記述することが推奨されます。論理演算の詳細な理解には、論理学や離散数学の教科書が役立ちます。

ビット演算オペレーター:低レベル操作の威力

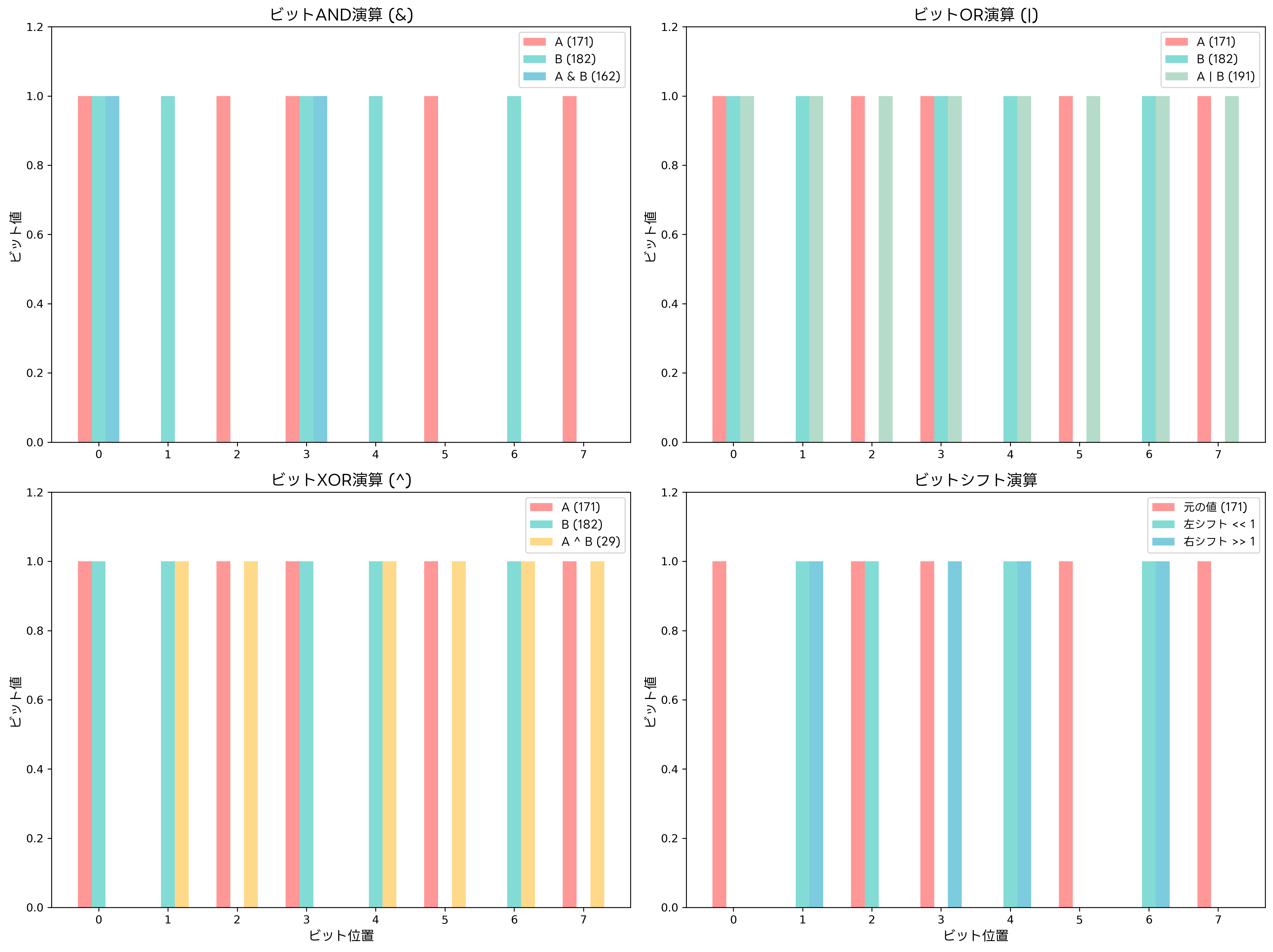

ビット演算オペレーターは、整数値のビットレベルでの操作を行うオペレーターです。ビットAND(&)、ビットOR(|)、ビットXOR(^)、ビットNOT(~)、左シフト(«)、右シフト(»)などがあります。

ビットANDオペレーター(&)は、対応するビット位置の両方が1の場合にのみ1を返します。特定のビットをマスクする際や、フラグの組み合わせを判定する際に使用されます。例えば、ファイルの権限管理やハードウェアの制御において重要な役割を果たします。

ビットORオペレーター(|)は、対応するビット位置のどちらか一方が1の場合に1を返します。複数のフラグを組み合わせる際や、特定のビットを設定する際に使用されます。システムプログラミングやデバイスドライバの開発では頻繁に使用される演算です。

ビットXORオペレーター(^)は、対応するビット位置が異なる場合に1を返します。暗号化アルゴリズム、チェックサム計算、データの反転などに使用されます。XOR演算の興味深い性質として、同じ値を2回XORすると元の値に戻ることがあります。

シフト演算は、ビットパターンを左右に移動させる演算です。左シフト(«)は2の累乗での乗算と等価であり、右シフト(»)は2の累乗での除算と等価です。高速な数学計算やメモリ効率の最適化に使用されます。組み込みシステムやリアルタイムシステムの開発では、組み込みプログラミング専門書でビット演算の詳細な活用法を学ぶことが推奨されます。

ビット演算は、データ構造の実装においても重要です。ビットセット、ブルームフィルター、ハッシュテーブルなど、高効率なアルゴリズムの実装にビット演算が活用されます。これらの高度な技法を習得するには、アルゴリズムとデータ構造の専門書が有効です。

代入オペレーター:値の格納と更新

代入オペレーターは、変数に値を格納するためのオペレーターです。基本的な代入(=)から、算術演算と組み合わせた複合代入オペレーターまで、様々な形式があります。

単純代入オペレーター(=)は、右辺の値を左辺の変数に格納します。多くの言語では、代入は式として評価され、代入された値を返します。これにより、「a = b = c = 5」のような連続代入が可能になります。ただし、可読性の観点から、複雑な連続代入は避けることが推奨されます。

複合代入オペレーターは、既存の値に対して演算を行い、結果を同じ変数に格納します。+=、-=、*=、/=、%=、&=、|=、^=、«=、»=などがあります。これらのオペレーターは、コードを簡潔にし、意図を明確に表現する効果があります。

参照型の代入では、オブジェクトそのものではなく参照が代入されることに注意が必要です。複数の変数が同じオブジェクトを参照している場合、一方の変数を通じてオブジェクトを変更すると、他の変数からも変更が見えます。このような参照の概念を深く理解するためには、オブジェクト指向プログラミングの教科書を参照することが有効です。

メンバーアクセスオペレーター:オブジェクトとの相互作用

メンバーアクセスオペレーターは、オブジェクトや構造体のメンバーにアクセスするためのオペレーターです。ドット演算子(.)、矢印演算子(->)、配列インデックス演算子([])などがあります。

ドット演算子(.)は、オブジェクトのプロパティやメソッドにアクセスする際に使用されます。「object.property」や「object.method()」のような形式で記述します。オブジェクト指向プログラミングの基本的な操作であり、カプセル化の概念と密接に関連しています。

配列インデックス演算子([])は、配列や連想配列の要素にアクセスする際に使用されます。「array[index]」のような形式で記述し、インデックスは通常0から始まります。境界チェックを行わない言語では、範囲外アクセスによるバッファオーバーフローに注意が必要です。

C/C++では、ポインタを通じて構造体のメンバーにアクセスする際に矢印演算子(->)を使用します。「pointer->member」は「(*pointer).member」と等価であり、ポインタの間接参照とメンバーアクセスを組み合わせた演算です。

メンバーアクセスの際には、NULLポインタやnull参照によるランタイムエラーに注意が必要です。防御的プログラミングの観点から、適切なNULLチェックを行うことが重要です。また、デバッグツールを活用して、メモリアクセスエラーを検出することも推奨されます。

演算子の優先順位と結合規則

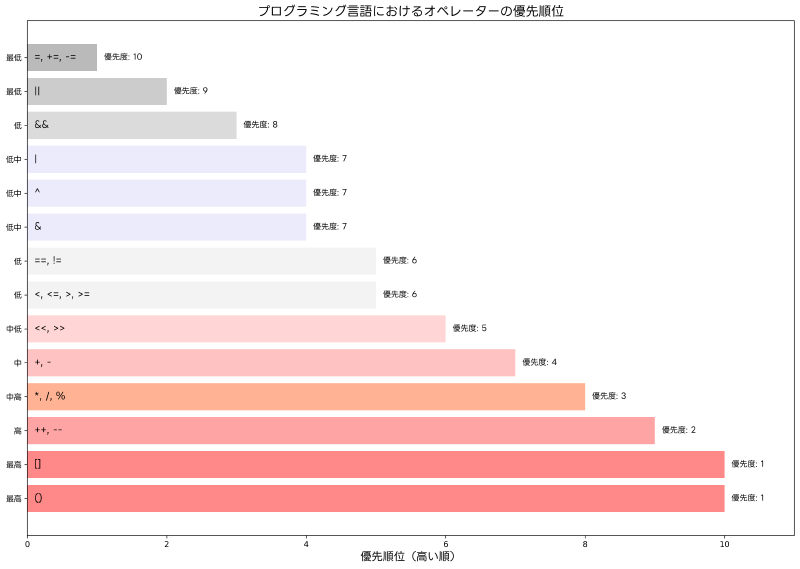

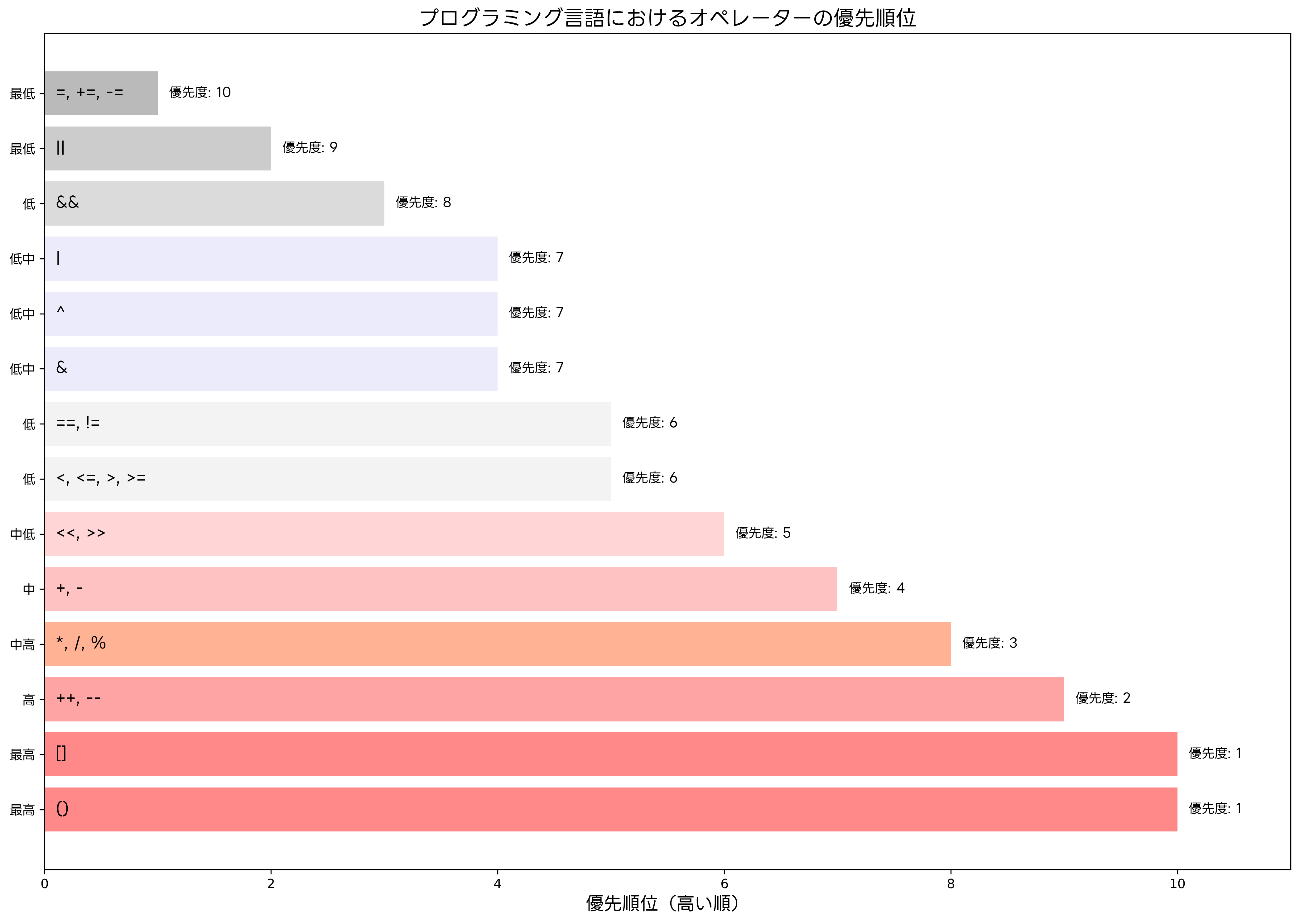

演算子の優先順位は、複数の演算子が含まれる式において、どの演算子が先に評価されるかを決定する規則です。一般的に、算術演算子は比較演算子より優先され、比較演算子は論理演算子より優先されます。

結合規則は、同じ優先順位の演算子が連続する場合の評価順序を決定します。左結合では左から右へ、右結合では右から左へ評価されます。代入演算子は右結合であり、「a = b = c」は「a = (b = c)」として評価されます。

括弧(())は最も高い優先順位を持ち、明示的に評価順序を制御できます。複雑な式では積極的に括弧を使用し、意図を明確にすることが重要です。コードの可読性と保守性を向上させるため、コーディング規約集を参考にスタイルガイドを策定することが推奨されます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験では、演算子に関する問題が幅広く出題されています。午前問題では、演算子の基本的な動作、優先順位、ビット演算の計算などが問われます。特に、16進数や2進数を使ったビット演算の問題は頻出です。

午後問題では、より実践的な文脈で演算子の知識が問われます。アルゴリズムの実装、データ構造の操作、条件分岐の最適化などの場面で、適切な演算子の選択と使用が評価されます。

プログラムの読解問題では、複雑な演算子の組み合わせを正確に解釈する能力が求められます。特に、インクリメント・デクリメント演算子の前置・後置の違い、短絡評価の理解、ビット演算の応用などが重要なポイントです。

試験対策としては、応用情報技術者試験対策書を活用して、演算子に関する基礎知識を固めることが重要です。また、プログラミング問題集を通じて、実践的な問題解決能力を養うことも効果的です。

プログラミング言語による違い

演算子の基本的な概念は多くのプログラミング言語で共通していますが、言語固有の特徴や拡張も存在します。C系の言語(C、C++、Java、C#)では、演算子のオーバーロードにより、独自の型に対して演算子を定義できます。

JavaScriptでは、型の自動変換により、異なる型同士の演算で予期しない結果が生じる場合があります。厳密な比較を行うための厳密等価演算子(===)や、nullish coalescing演算子(??)などの特殊な演算子も提供されています。

Pythonでは、べき乗演算子(**)や整数除算演算子(//)など、他の言語では見られない独特な演算子があります。また、演算子メソッド(add、__sub__など)を定義することで、独自クラスに対する演算子の動作をカスタマイズできます。

関数型プログラミング言語では、演算子自体を高階関数として扱い、部分適用やカリー化などの高度な技法に活用されます。これらの概念を理解するためには、関数型プログラミングの専門書が有用です。

演算子を活用した最適化技法

演算子の特性を理解することで、プログラムの性能を向上させる最適化技法を適用できます。ビット演算を活用した高速化は、その代表例です。2の累乗での乗除算をシフト演算で置き換えることで、処理速度を向上させることができます。

短絡評価を活用した条件チェックの最適化も重要な技法です。コストの低い条件を先に評価し、高コストな条件の実行を回避することで、全体的な処理効率を向上させます。特に、データベースアクセスやファイル操作を含む条件では、この技法の効果が顕著に現れます。

演算子の結合性を理解することで、コンパイラの最適化を助けることも可能です。交換法則や結合法則が成り立つ演算では、コンパイラが自動的に最適な評価順序を選択できるよう、式を構成することが重要です。

現代の統合開発環境やコンパイラは、高度な最適化機能を提供しています。最新の開発環境や最適化コンパイラを活用することで、手動での最適化を補完し、より効率的なプログラムを作成できます。

学習の進め方とスキル向上

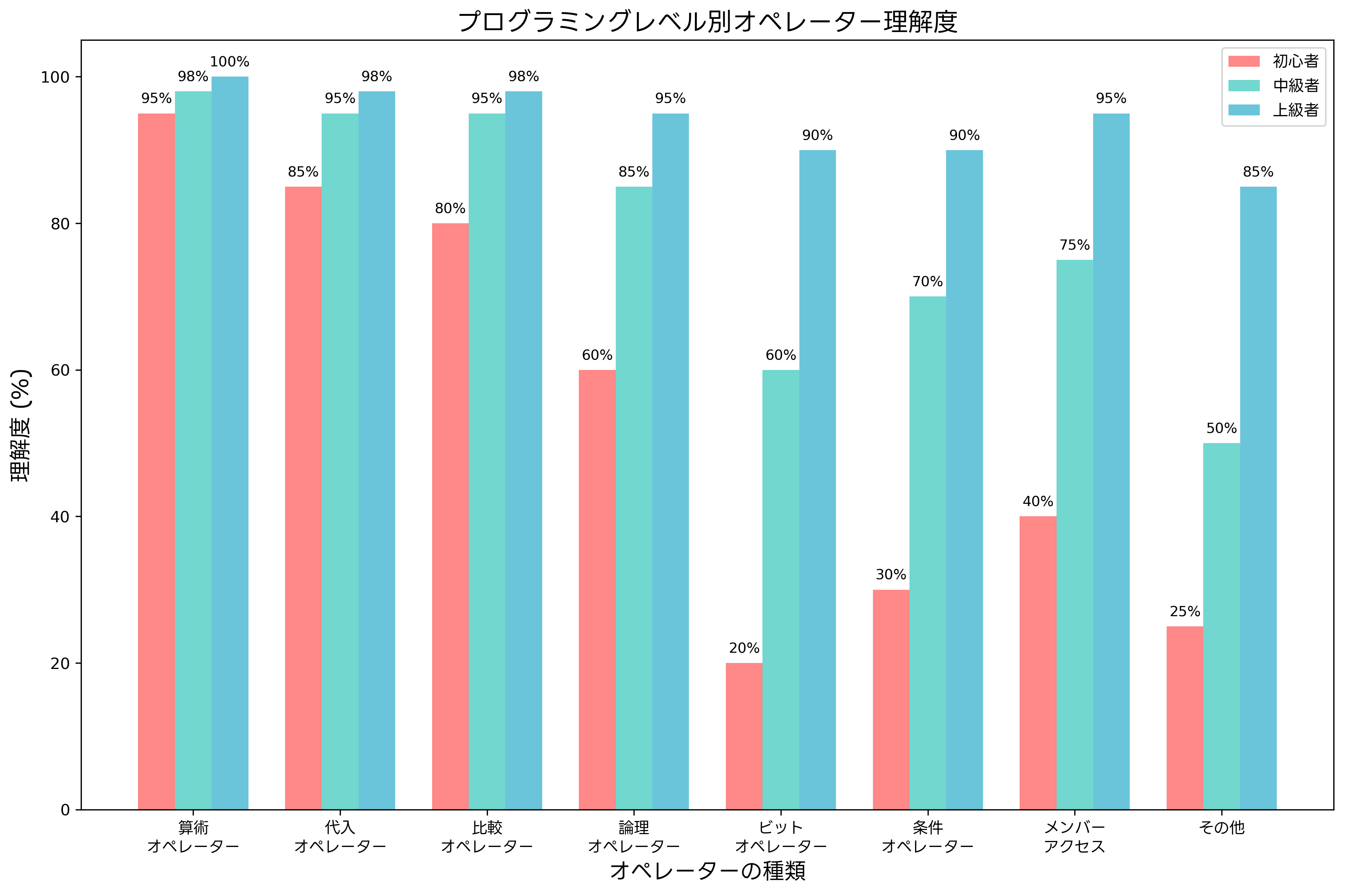

演算子の習得は段階的に行うことが効果的です。まず、基本的な算術演算子と比較演算子から始め、プログラムの基本構造である条件分岐と繰り返し処理での使用方法を理解します。その後、論理演算子を学び、複雑な条件式を構築する能力を身につけます。

中級レベルでは、ビット演算子や高度な代入演算子の活用法を学習します。実際のプログラムでの使用例を通じて、これらの演算子が持つ威力と適用場面を理解することが重要です。実践的なプログラミング課題集を活用して、様々な演算子を組み合わせた問題に取り組むことが推奨されます。

上級レベルでは、演算子オーバーロードや言語固有の特殊演算子を習得し、より表現力豊かなプログラムを記述する能力を身につけます。また、演算子の最適化や性能への影響を理解し、効率的なコードを記述する技術を習得します。

継続的な学習のためには、技術書籍の定期購読やオンライン学習プラットフォームの活用が効果的です。最新の言語仕様や最適化技法について常に情報収集を行い、スキルの向上を図ることが重要です。

まとめ

演算子は、プログラミングにおける基本的でありながら奥深い概念です。単純な計算から複雑な論理判定、低レベルのビット操作まで、様々な処理を簡潔に表現できる強力なツールです。応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、理論的な理解と実践的な応用能力の両方が求められます。

現代のソフトウェア開発では、演算子の適切な使用がコードの品質と性能に大きく影響します。基本的な演算子から高度な最適化技法まで、段階的に学習を進めることで、より効果的なプログラマーとして成長することができます。新しい言語や技術の習得においても、演算子の理解は基盤となる重要な知識です。

継続的な学習と実践を通じて、演算子を自在に操る能力を身につけることで、プログラミングの可能性を大きく広げることができます。技術の進歩とともに新しい演算子や最適化手法が登場し続けるため、常に学習を続ける姿勢が重要です。