デジタル化が急速に進む現代社会において、個人情報の適切な保護と活用は企業活動にとって不可欠な要素となっています。この重要な役割を担っているのが個人情報保護委員会です。応用情報技術者試験においても、個人情報保護に関する法的知識は頻出分野として位置づけられており、IT従事者として必須の知識といえるでしょう。

個人情報保護委員会は、平成28年1月1日に設立された内閣府の外局として、個人情報保護法の適切な運用と監督を担う独立性の高い組織です。同委員会は、個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、民間事業者等に対する監督権限を持ち、個人情報保護に関する施策を総合的に推進しています。

近年、サイバーセキュリティ対策への関心が高まる中、個人情報保護対策書籍や専門資料の需要も増加しており、IT従事者にとって継続的な学習が求められています。

個人情報保護委員会の設立背景と目的

個人情報保護委員会の設立は、平成27年の個人情報保護法改正によって実現されました。それまで個人情報保護制度は、各府省庁が所管する分野ごとに分散して運用されていましたが、統一的かつ一元的な個人情報保護体制の確立が急務となっていました。

特に、マイナンバー制度の導入や、クラウドコンピューティングの普及、IoT技術の発展など、個人情報を取り巻く環境が大きく変化する中で、従来の規制体系では対応が困難な課題が数多く浮上していました。また、EU一般データ保護規則(GDPR)の施行を控え、国際的な個人情報保護水準との整合性を図る必要性も高まっていました。

IT法務関連書籍では、こうした背景について詳しく解説されており、法改正の経緯を理解する上で参考になります。

このような状況を受けて、個人情報保護委員会は以下の目的を持って設立されました。第一に、個人の権利利益の保護を図ることです。これは、個人情報の不適正な取扱いによる個人の権利利益の侵害を防止し、個人の尊厳を確保することを意味します。第二に、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資することを目的としています。

委員会の組織構造と権限

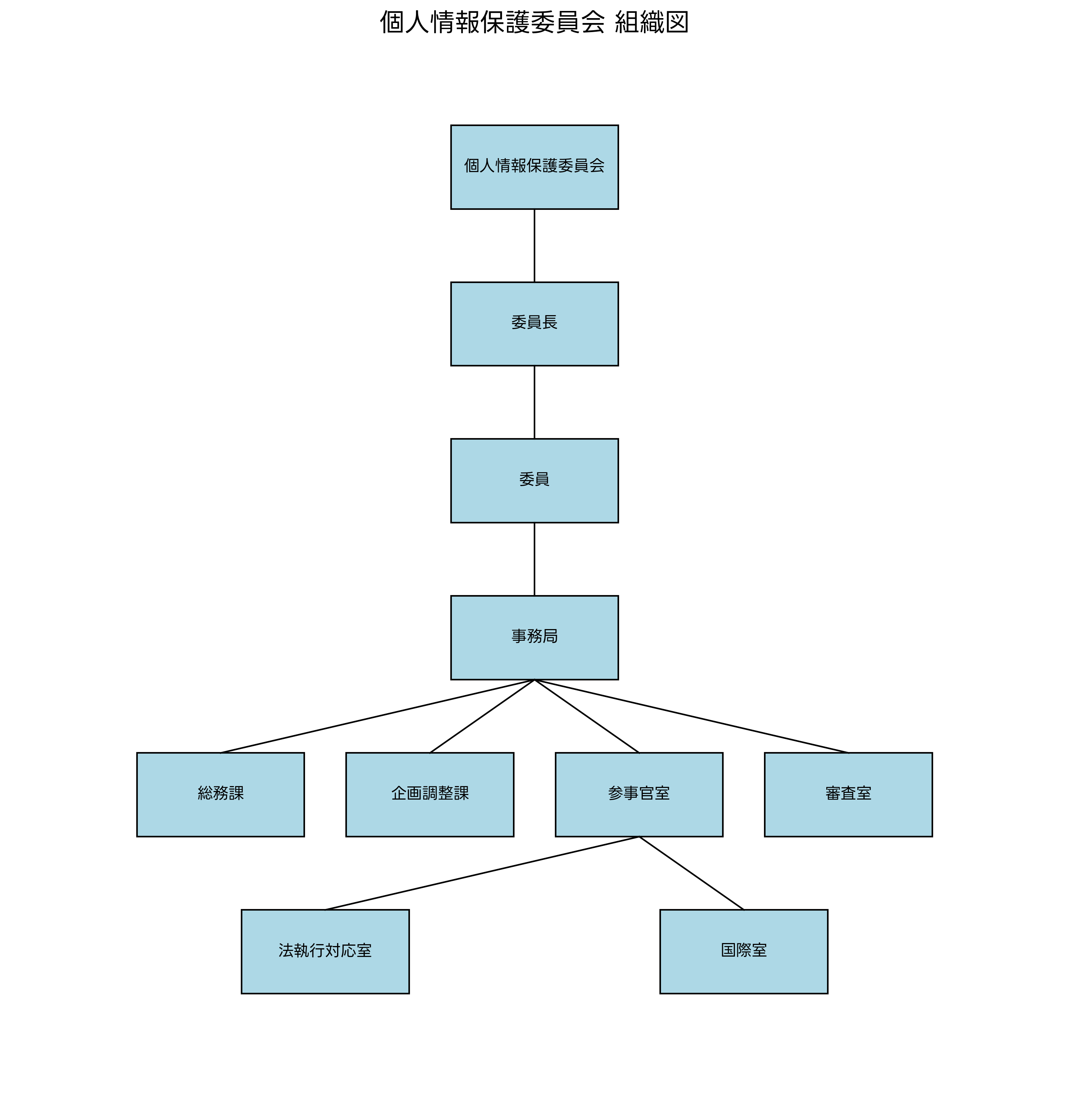

個人情報保護委員会は、委員長1名と委員8名の計9名で構成される合議制の機関です。委員長及び委員は、人格が高潔で、個人情報の保護に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命します。任期は5年とされ、再任も可能です。

委員会の独立性を確保するため、委員長及び委員の身分保障については厳格な規定が設けられています。具体的には、在任中の政治活動の禁止、営利企業の役員等への就任禁止、他の職務への従事制限など、利益相反を防ぐための措置が講じられています。

事務局は、総務課、企画調整課、参事官室、審査室などから構成され、委員会の決定事項の実施や日常的な業務を担当しています。参事官室の下には法執行対応室と国際室が設置され、それぞれ専門的な業務を担当しています。

組織論・公共政策関連書籍では、このような独立行政委員会の組織運営について詳しく学ぶことができます。

委員会の主要な権限として、まず規則制定権があります。個人情報保護法の施行に関して必要な事項について、個人情報保護委員会規則を制定する権限を有しています。次に、認定個人情報保護団体に対する認定・監督権限があります。また、個人情報取扱事業者に対する報告徴収、立入検査、指導、助言、勧告、命令等の権限を有しており、これらの権限を通じて個人情報保護法の実効性を確保しています。

個人情報保護法の監督機能

個人情報保護委員会の最も重要な機能の一つが、個人情報保護法の適切な運用を監督することです。この監督機能は、事前の指導・助言から、事後的な検査・処分まで、段階的な手法によって実施されています。

まず、予防的措置として、個人情報取扱事業者からの相談に応じた指導・助言を行っています。これは、法令違反を未然に防ぐとともに、事業者の適切な個人情報取扱いを促進することを目的としています。特に、新しい技術やサービスに関連する個人情報の取扱いについて、事業者が法令適合性について疑問を持った場合の相談窓口としての役割を果たしています。

プライバシー保護技術書籍には、最新の技術動向と法的要求事項について詳しい解説があります。

委員会は、個人情報取扱事業者に対して必要に応じて報告を求めることができます。この報告徴収権限は、個人情報保護法第42条に基づくもので、個人情報の取扱状況、安全管理措置の実施状況、個人情報保護方針の策定・公表状況などについて、詳細な報告を求めることが可能です。

さらに重要な権限として立入検査があります。委員会の職員は、個人情報取扱事業者の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、関係者に質問することができます。この立入検査は、重大な法令違反の疑いがある場合や、報告徴収だけでは事実関係の把握が困難な場合に実施されます。

個人情報取扱事業者が法令に違反している場合、委員会は段階的な措置を講じます。まず指導が行われ、それでも改善されない場合は勧告が発出されます。勧告にも従わない場合には、最終的に命令が発出されることになります。この命令に違反した場合は、刑事罰の対象となり、個人については6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、法人については30万円以下の罰金が科せられます。

認定個人情報保護団体制度の運用

個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体制度の運用も重要な業務の一つとして担っています。この制度は、個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、民間の自主的な取組みを促進するために設けられたものです。

認定個人情報保護団体になるためには、一定の要件を満たした上で個人情報保護委員会の認定を受ける必要があります。主な認定要件として、個人情報取扱事業者を構成員に含む法人であること、個人情報の適正な取扱いの確保に関する業務を適正かつ確実に行うことができること、認定業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないことなどが挙げられます。

業界団体・自主規制関連書籍では、このような民間主導の規制システムについて理論的背景が解説されています。

認定を受けた団体は、構成員である個人情報取扱事業者の個人情報の取扱いに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができます。また、構成員の個人情報の取扱いに関する苦情の処理も行います。さらに、構成員の個人情報の取扱いが個人情報保護法に違反していると認めるときは、その構成員に対して必要な措置をとるべき旨を勧告することができます。

委員会は、認定個人情報保護団体が認定業務を適正に行っているかを監督し、必要に応じて報告徴収や立入検査を実施します。また、認定要件を満たさなくなった場合や認定業務を適正に行っていない場合には、認定の取消しを行うことができます。

現在、日本においては複数の認定個人情報保護団体が活動しており、それぞれの業界特性に応じた個人情報保護の取組みを推進しています。これらの団体は、業界固有の課題に対応したガイドラインの策定、研修・教育プログラムの提供、苦情処理システムの運用などを通じて、個人情報保護水準の向上に貢献しています。

国際的な個人情報保護への対応

グローバル化が進展する現代において、個人情報保護は国境を越えた課題となっています。個人情報保護委員会は、国際的な個人情報保護制度との整合性を図り、国際的な枠組みの中で日本の個人情報保護制度を発展させることも重要な役割として担っています。

特に重要なのが、EU一般データ保護規則(GDPR)との関係です。GDPRは2018年5月25日に施行され、EU域内の個人データ保護に関して厳格な規制を設けています。同規則は域外適用の規定を有しており、EU域内の個人データを取り扱う日本企業も対象となる可能性があります。

個人情報保護委員会は、欧州委員会との間でGDPRの十分性認定に関する協議を重ね、2019年1月23日に日本の個人情報保護制度がGDPRにおける十分性認定を取得することに成功しました。これにより、日本からEU域内への個人データの移転が、原則として追加的な保護措置なしに可能となりました。

GDPR対応実務書籍では、十分性認定の意義と実務上の注意点について詳しく解説されています。

十分性認定を維持するために、日本の個人情報保護制度においても一定の補完措置が講じられています。例えば、EU域内から日本への個人データの移転を受ける事業者に対する特別な義務の設定、個人情報保護委員会による監督体制の強化などがあります。

また、個人情報保護委員会は、アジア太平洋経済協力(APEC)のクロスボーダープライバシールール(CBPR)システムにも積極的に参加しています。CBPRシステムは、APEC地域内での個人情報の越境移転を促進するための枠組みであり、日本は2014年4月にCBPRシステムへの参加を表明しています。

国際機関との協力も重要な活動の一つです。委員会は、個人情報保護機関国際会議(ICDPPC)、OECD、G7、G20などの国際的な枠組みに積極的に参加し、個人情報保護に関する国際的な政策協調に貢献しています。

国際プライバシー法制書籍では、各国の個人情報保護制度の比較分析が詳しく述べられています。

技術発展への対応と新たな課題

個人情報保護委員会は、急速に発展するデジタル技術に対応した個人情報保護制度の整備にも取り組んでいます。人工知能(AI)、IoT、ビッグデータ、ブロックチェーンなどの新興技術は、個人情報の利活用に新たな可能性をもたらす一方で、従来の法的枠組みでは対応が困難な課題も生み出しています。

AI技術の発展に関しては、機械学習における個人情報の取扱い、AI による自動化された意思決定の透明性、アルゴリズムバイアスによる差別的取扱いの防止などが主要な論点となっています。委員会は、AI技術の適切な利活用を促進しつつ、個人の権利利益を保護するためのガイドラインの策定や、関係者との対話を継続的に行っています。

AI・機械学習法務書籍では、AI技術と個人情報保護法の関係について実践的な解説があります。

IoT技術の普及により、日常生活のあらゆる場面で個人情報の収集・利用が行われるようになっています。スマートホーム、ウェアラブルデバイス、自動車の走行データなど、従来は個人情報として認識されていなかった情報も、技術の発展により個人の識別が可能となるケースが増加しています。委員会は、IoT技術の特性を踏まえた個人情報保護のあり方について検討を進めています。

ビッグデータの利活用についても、プライバシー保護技術の活用が重要な課題となっています。匿名化技術、仮名化技術、差分プライバシー、準同型暗号などの技術を適切に活用することで、個人情報を保護しながらデータの価値を最大化することが可能となります。委員会は、これらの技術の法的位置づけを明確化し、事業者が安心して活用できる環境整備に取り組んでいます。

プライバシー保護計算技術書籍では、最新の暗号技術とその応用について詳しく解説されています。

ブロックチェーン技術については、分散台帳の特性上、一度記録されたデータの変更や削除が困難であるという特徴があります。これは、個人情報保護法における訂正・削除権の行使との関係で新たな課題を提起しています。委員会は、ブロックチェーン技術の特性を踏まえた個人情報保護のあり方について、技術的・法的両面から検討を行っています。

事業者への指導・監督の実例

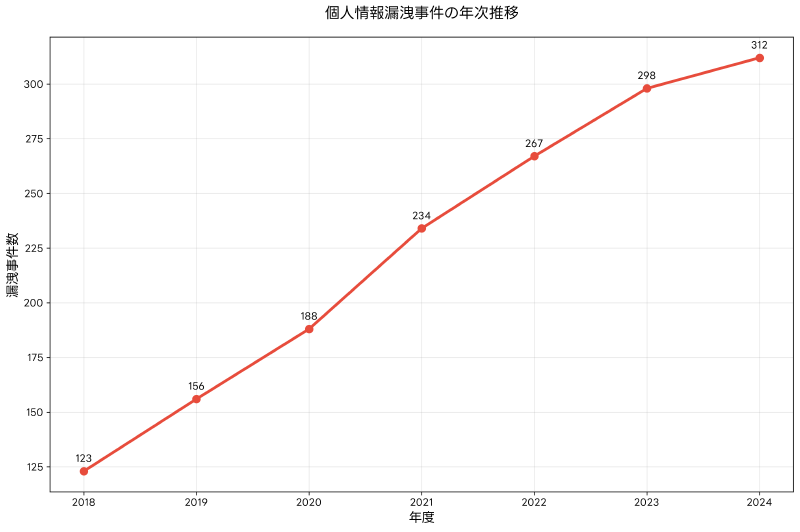

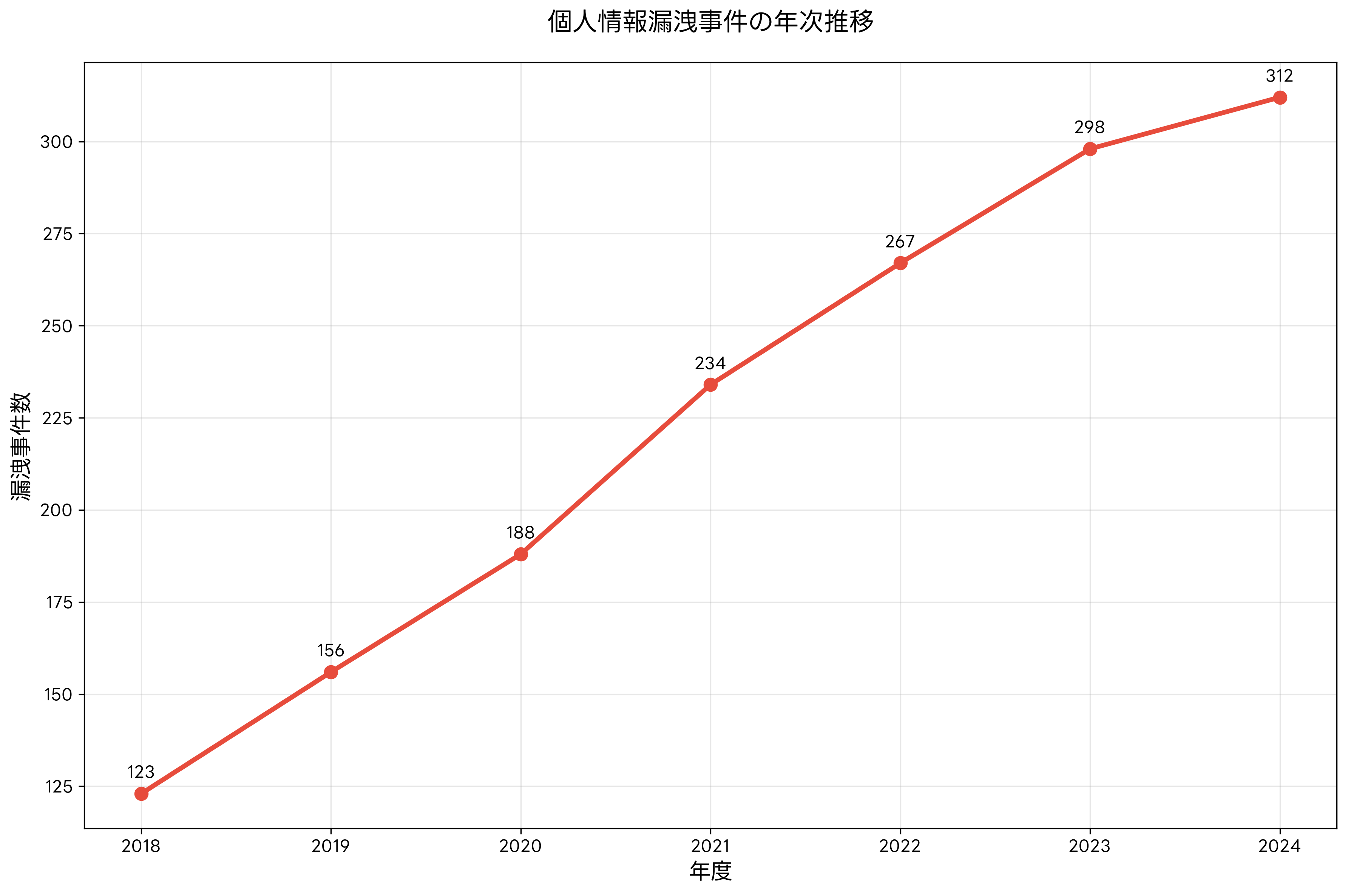

個人情報保護委員会は、設立以来、数多くの個人情報取扱事業者に対して指導・監督を実施してきました。これらの事例は、個人情報保護法の解釈・適用に関する重要な指針を提供しており、他の事業者にとっても参考となる内容が含まれています。

過去の指導事例を分析すると、いくつかの典型的な違反パターンが見られます。第一に、個人情報の取得時における利用目的の明示に関する問題です。多くの企業において、利用目的が抽象的すぎる、又は実際の利用実態と乖離しているという指摘がなされています。委員会は、利用目的をできる限り具体的に特定し、変更する場合には適切な手続きを経ることを求めています。

第二に、安全管理措置の不備が指摘されるケースが多く見られます。特に、技術的安全管理措置における不十分なアクセス制御、暗号化の未実施、システムの脆弱性管理の不備などが問題となっています。近年のサイバーセキュリティ脅威の高度化を踏まえ、委員会は事業者に対してより厳格な安全管理措置の実施を求めています。

情報セキュリティ実務書籍では、個人情報保護法の要求事項を満たすセキュリティ対策について詳しく説明されています。

第三に、第三者提供に関する同意取得や記録の作成・保存の不備も頻繁に指摘される問題です。特に、業務委託の場合と第三者提供の場合の区別が適切になされていない、オプトアウト手続きが適切に実施されていない、提供記録の作成・保存が不十分であるなどの問題が見られます。

具体的な指導事例として、大手通信事業者に対する指導が挙げられます。この事例では、顧客の位置情報の第三者提供について、適切な同意取得手続きが実施されていないとして、委員会から指導が行われました。事業者は、同意取得方法の見直し、社内体制の整備、再発防止策の実施などの改善措置を講じることとなりました。

また、大手人材派遣会社に対する行政指導では、派遣労働者の個人情報の安全管理措置が不十分であるとして、技術的・組織的安全管理措置の強化が求められました。この事例では、アクセス権限管理の厳格化、暗号化の実施、従業員への教育研修の充実などの改善が図られました。

人材管理・労務関係書籍では、雇用関係における個人情報保護について実践的なアドバイスが提供されています。

個人の権利保護と苦情処理

個人情報保護委員会は、個人の権利利益の保護を図るため、個人からの苦情相談に対応する体制を整備しています。個人情報保護法は、個人に対して様々な権利を保障しており、これらの権利が適切に行使できるよう、委員会は支援・指導を行っています。

個人情報保護法において個人に認められている主要な権利として、まず利用目的の通知を求める権利があります。個人情報取扱事業者が要配慮個人情報を書面以外の方法によって取得した場合など、一定の場合には、個人は利用目的の通知を求めることができます。

開示請求権も重要な権利の一つです。個人は、事業者に対して、自己の個人データの開示を請求することができます。事業者は、原則として遅滞なく、書面の交付により開示しなければなりません。ただし、開示することにより他人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合など、一定の場合には開示を拒むことができます。

個人情報開示請求実務書籍では、開示請求の手続きと事業者の対応について詳しく解説されています。

訂正・追加・削除請求権により、個人は自己の個人データの内容が事実でない場合に、訂正、追加又は削除を請求することができます。事業者は、請求を受けた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人データの内容の訂正等を行わなければなりません。

利用停止・消去請求権により、個人は、自己の個人データが法令に違反して取り扱われている場合に、利用の停止又は消去を請求することができます。また、個人データが法令に違反して第三者に提供されている場合には、第三者への提供の停止を請求することができます。

委員会に寄せられる個人からの苦情の内容を分析すると、開示請求に対する事業者の不適切な対応、利用目的の範囲を超えた個人情報の利用、安全管理措置の不備による個人情報の漏洩などが多く見られます。委員会は、これらの苦情を受けて、該当する事業者に対して事実関係の調査や指導を行っています。

事業者が実施すべき安全管理措置

個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対して、その取り扱う個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることを義務づけています。個人情報保護委員会は、この安全管理措置の具体的な内容について、詳細なガイドラインを策定しています。

安全管理措置は、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置の4つの観点から体系的に整理されています。

組織的安全管理措置では、個人データの取扱いに関する責任者の設置、個人データの取扱いに係る規程の整備と運用、個人データの取扱状況を確認する手段の整備、漏洩等の事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しなどが求められています。

組織的セキュリティ管理書籍では、効果的な組織体制の構築方法について具体例とともに解説されています。

人的安全管理措置では、個人データの取扱いに関する留意事項についての従業者の教育、個人データについての秘密保持に関する事項の従業者との取決めなどが必要とされています。特に、従業者に対する定期的な教育研修の実施、アクセス権限の定期的な見直し、退職時の秘密保持義務の確認などが重要です。

物理的安全管理措置では、個人データを取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏洩等の防止、個人データの削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄などの対策が求められています。

技術的安全管理措置では、アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報システムの使用に伴う情報の漏洩等の防止などが必要です。近年のサイバーセキュリティ脅威の高度化を踏まえ、多要素認証の導入、暗号化技術の活用、ログ監視の強化などがより重要になっています。

技術的セキュリティ対策書籍では、最新の技術動向を踏まえたセキュリティ対策について詳しく解説されています。

委員会は、事業者の規模や業態に応じて、安全管理措置の具体的な内容を柔軟に判断することとしています。中小規模事業者については、経営資源の制約を考慮しつつ、実施可能な範囲での安全管理措置の実施を求めています。

委員会の今後の課題と展望

個人情報保護委員会は、設立から約8年が経過し、一定の成果を上げてきましたが、今後も様々な課題に直面することが予想されます。デジタル社会の進展に伴い、個人情報保護制度も常に進化し続ける必要があります。

まず、技術革新への対応が重要な課題となります。AI、IoT、5G、量子コンピューティングなどの新技術は、個人情報の取扱いに新たな課題をもたらします。委員会は、これらの技術的発展を踏まえ、既存の法的枠組みの見直しや新たなガイドラインの策定を継続的に行う必要があります。

国際的な協調も重要な課題です。デジタル経済のグローバル化が進む中で、各国の個人情報保護制度の相互運用性を確保することが求められています。委員会は、国際機関との協力を通じて、グローバルスタンダードの形成に積極的に参画する必要があります。

国際規制協調書籍では、デジタル分野における国際協調の重要性について分析されています。

法執行体制の強化も課題の一つです。個人情報の大規模漏洩事案や、複雑な越境データ移転案件が増加する中で、委員会の調査・検査能力の向上が求められています。また、民間の専門知識を活用した協力体制の構築も重要です。

事業者の自主的取組みの促進も重要な政策課題です。法的規制だけでなく、業界の自主規制や技術標準の活用を通じて、実効性のある個人情報保護体制を構築することが必要です。認定個人情報保護団体制度の更なる活用や、プライバシーバイデザインの普及促進などが重要な施策となります。

個人の権利意識の向上と権利行使の支援も継続的な課題です。個人情報保護制度の意義や個人の権利について、広く国民に理解してもらうための啓発活動を継続的に実施する必要があります。また、個人が権利を行使しやすい環境を整備することも重要です。

プライバシー権利教育書籍では、個人の権利意識向上のための取組みについて参考となる事例が紹介されています。

応用情報技術者試験における出題傾向

応用情報技術者試験において、個人情報保護に関する問題は法務分野の重要な出題領域となっています。特に、個人情報保護委員会の役割と権限、個人情報保護法の基本的な仕組み、事業者の義務、個人の権利などが頻出テーマとなっています。

試験では、個人情報保護法の条文の詳細な暗記よりも、制度の趣旨や基本的な考え方の理解が重視される傾向があります。例えば、個人情報の定義、要配慮個人情報の概念、同意の要件、利用目的の特定・変更、第三者提供の制限などについて、具体的な事例を通じて理解することが重要です。

応用情報技術者試験対策書籍では、過去の出題傾向を分析し、効率的な学習方法が紹介されています。

安全管理措置についても、4つの観点(組織的、人的、物理的、技術的)からの出題が多く見られます。特に、情報システムに関連する技術的安全管理措置については、IT従事者として理解しておくべき内容として重点的に出題される傾向があります。

国際的な個人情報保護制度との比較も出題される可能性があります。GDPR の十分性認定、APEC のCBPRシステム、各国の個人情報保護制度の特徴などについて、基本的な知識を整理しておくことが重要です。

個人情報保護委員会は、デジタル社会における個人情報の適切な保護と利活用の両立を図る重要な役割を担っています。IT従事者として、この制度の基本的な仕組みを理解し、実務に活かしていくことが求められています。応用情報技術者試験の学習を通じて、個人情報保護制度への理解を深め、適切な個人情報の取扱いができる専門人材として成長していくことが期待されます。