現代のデジタル社会において、プライバシーポリシーは企業と個人の間の信頼関係を築く重要な契約書として機能しています。個人情報の取り扱いがますます重要視される中、適切なプライバシーポリシーの策定と運用は、企業の信頼性を示すとともに、法的コンプライアンスを確保するために不可欠な要素となっています。応用情報技術者試験でも頻出する重要なトピックであり、情報システム開発者にとって必須の知識領域です。

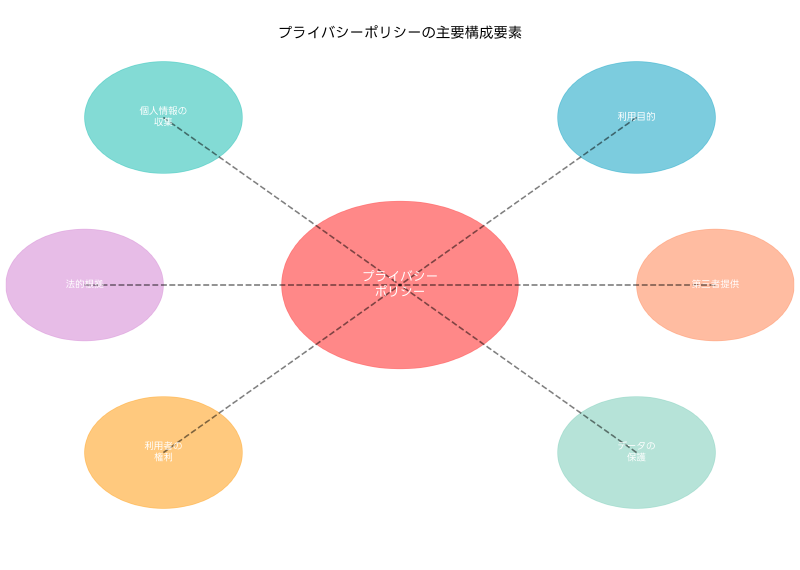

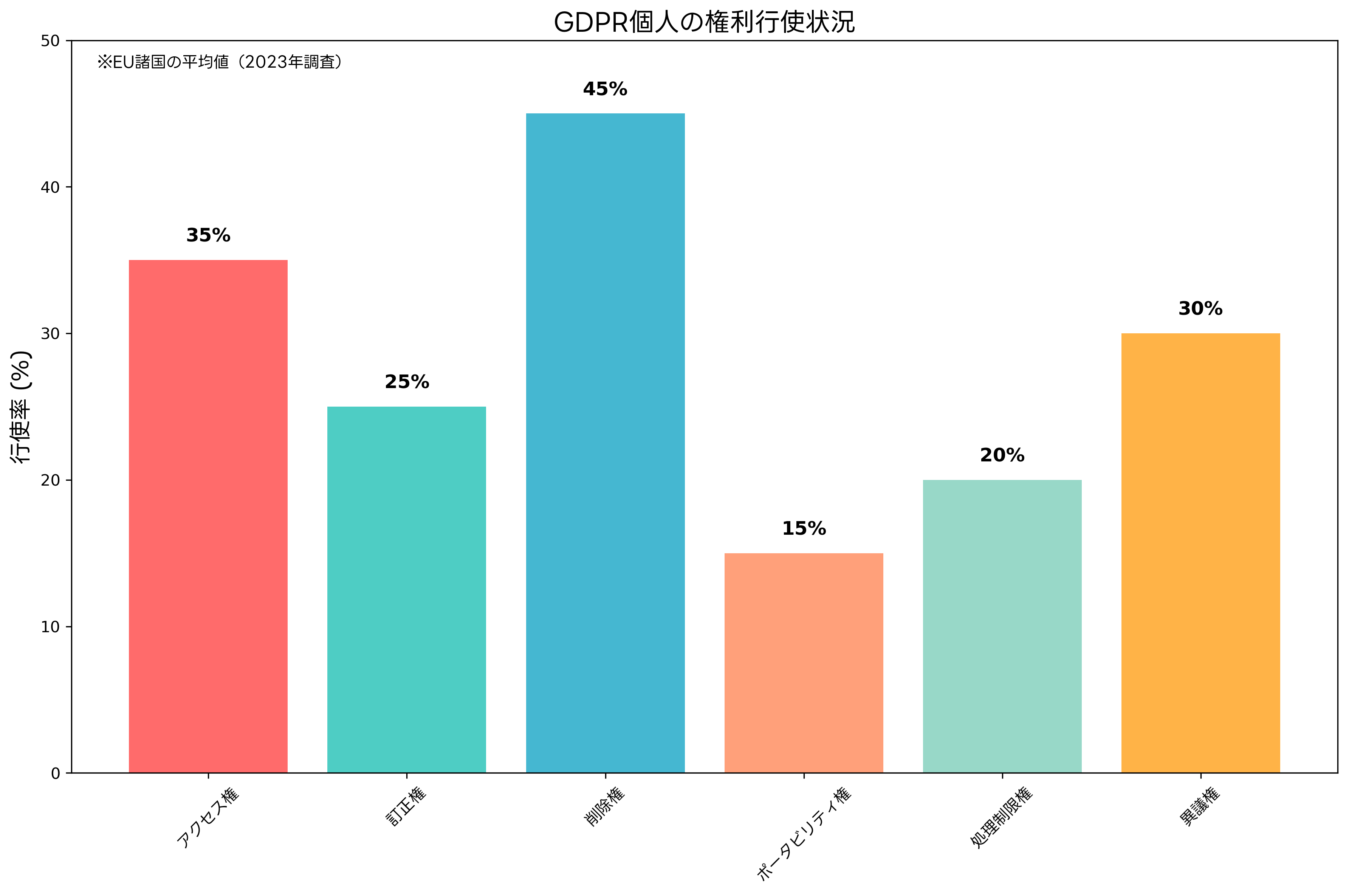

プライバシーポリシーとは、組織が個人情報をどのように収集、利用、管理、保護するかを明記した文書です。この文書は単なる法的要件を満たすためのものではなく、組織の情報取り扱いに関する透明性を確保し、利用者の理解と同意を得るための重要なコミュニケーションツールでもあります。

プライバシーポリシーの法的背景と重要性

プライバシーポリシーの重要性は、世界各国で制定されているデータ保護法規によって高まっています。欧州連合の一般データ保護規則(GDPR)、日本の個人情報保護法、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)など、各国・地域の法規制がプライバシーポリシーの策定を義務付けています。

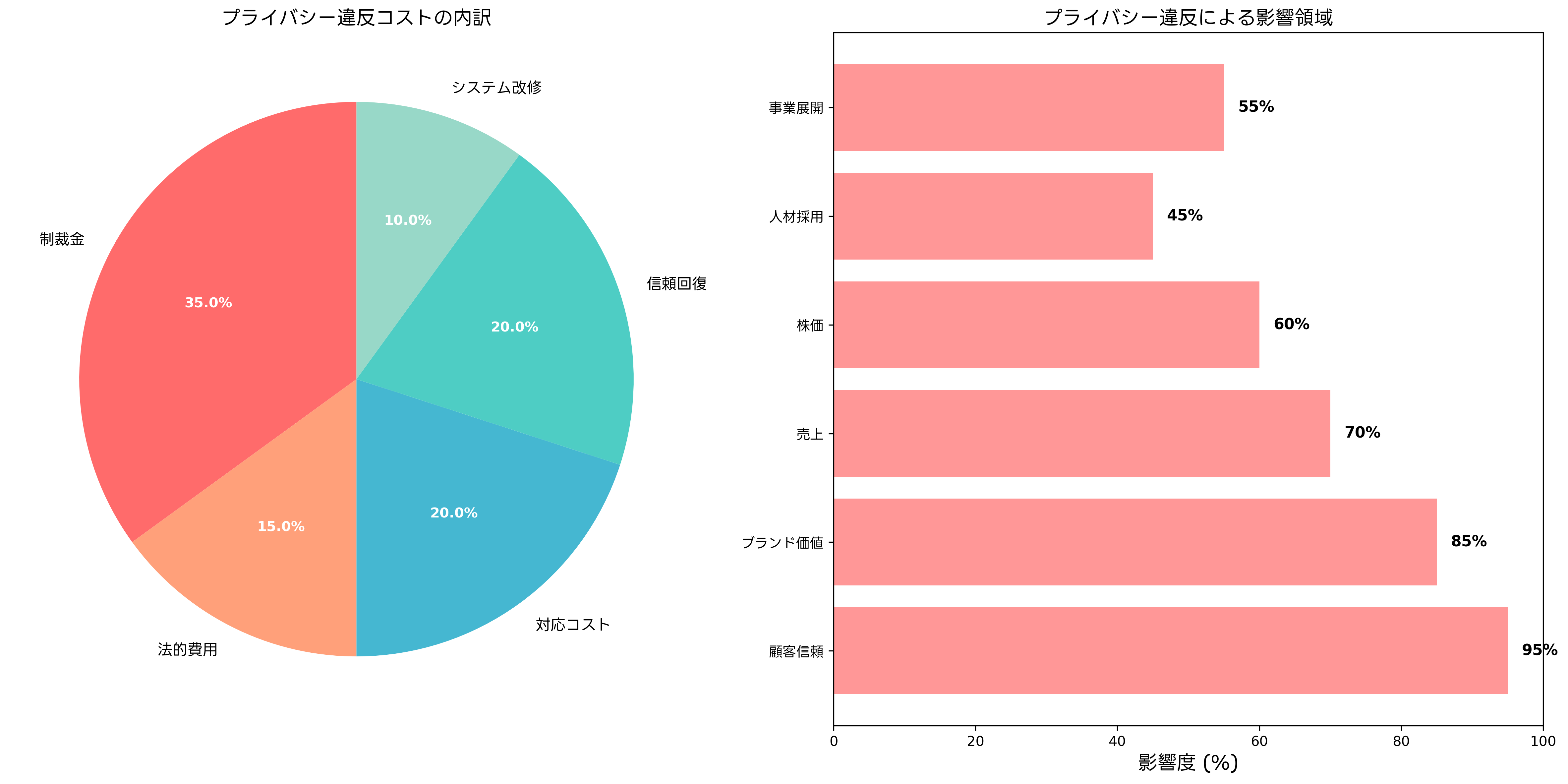

これらの法規制は、個人の基本的人権としてのプライバシー権を保護することを目的としており、企業に対して個人情報の取り扱いに関する説明責任を課しています。適切なプライバシーポリシーを策定していない組織は、重大な法的リスクに直面する可能性があります。実際に、GDPR対応支援ツールや個人情報保護法対応ソフトウェアの需要が急速に高まっているのは、こうした法的要件への対応が急務となっているからです。

企業にとってプライバシーポリシーは、単なるコンプライアンス文書以上の意味を持ちます。透明性の高いプライバシーポリシーは、顧客との信頼関係を構築し、ブランド価値を向上させる重要な要素となります。消費者の意識調査によると、プライバシーポリシーが明確で理解しやすい企業に対する信頼度は、そうでない企業と比較して平均で40%以上高いことが報告されています。

個人情報の収集と利用目的の明示

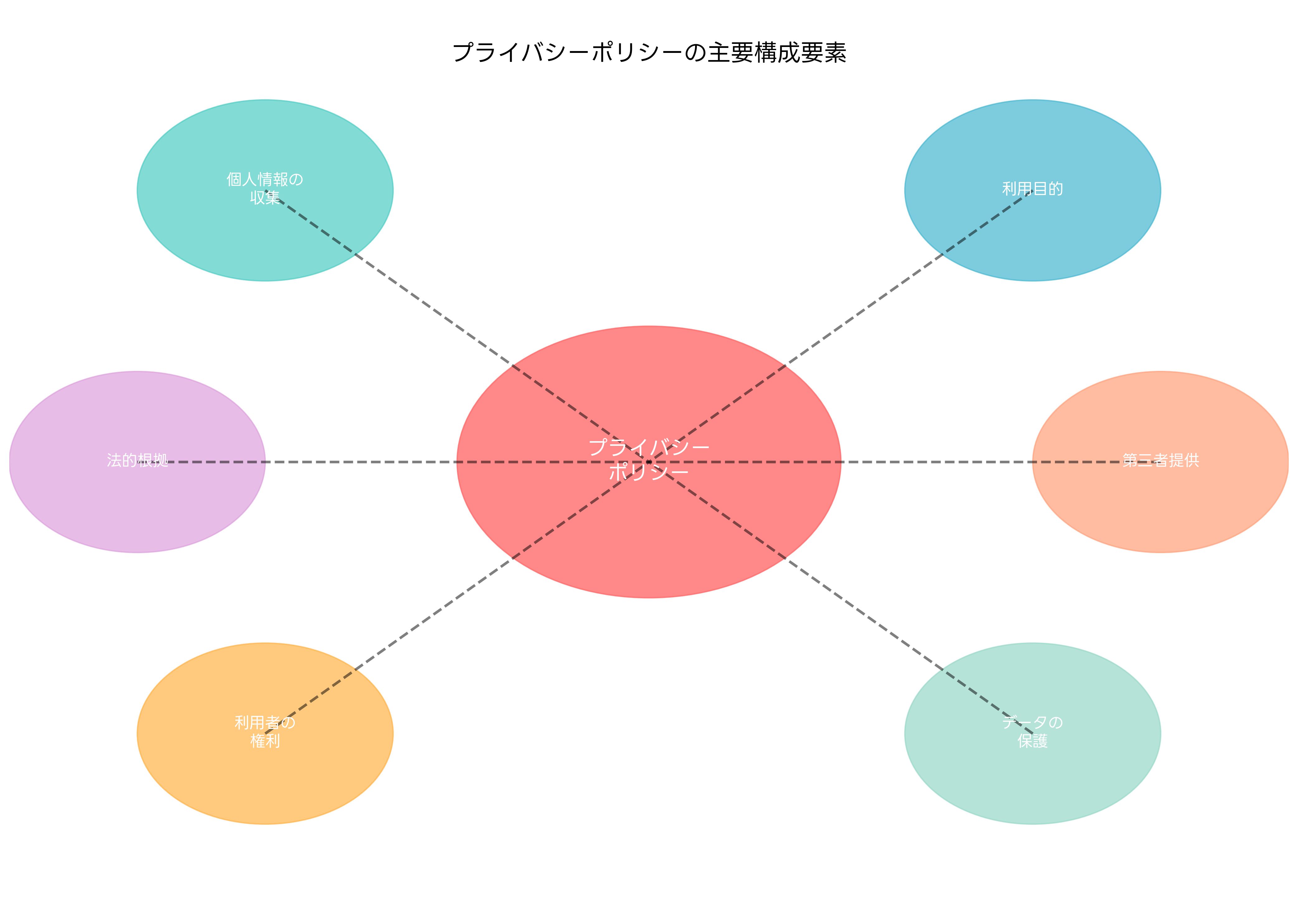

プライバシーポリシーの核心部分は、どのような個人情報を、どのような方法で収集し、何の目的で利用するかを明確に記述することです。個人情報の収集には、直接的な収集と間接的な収集があり、それぞれについて適切な説明が必要です。

直接的な収集には、ユーザー登録フォーム、アンケート調査、問い合わせフォームなどがあります。これらの方法では、利用者が自らの意思で情報を提供するため、収集する情報の種類と利用目的を事前に明示することが重要です。現代の企業では、高機能な顧客管理システムを導入して、収集した個人情報を効率的に管理しています。

間接的な収集には、Webサイトのアクセスログ、Cookie、デバイス情報、位置情報などがあります。これらの情報は利用者が明示的に提供するものではないため、より詳細な説明と適切な同意取得メカニズムが必要です。特に、高度なWebアナリティクスツールを使用している企業では、収集される情報の範囲と利用方法について十分な説明が求められます。

利用目的の明示では、具体性と包括性のバランスが重要です。あまりに抽象的な記述では利用者の理解が困難になり、逆に詳細すぎると将来の利用に制約が生じる可能性があります。効果的なプライバシーポリシーでは、主要な利用目的を明確に記述した上で、関連する用途についても適切に説明しています。

個人情報の利用期間についても明確な基準を設ける必要があります。法的保存義務がある情報については法定期間を、その他の情報については業務上の必要性に基づいた適切な保存期間を設定し、期間経過後の削除手順についても明記することが重要です。データライフサイクル管理ツールを活用することで、こうした複雑な情報管理を自動化できます。

第三者提供と国際的なデータ移転

個人情報の第三者提供は、プライバシーポリシーにおいて特に慎重な取り扱いが必要な領域です。第三者提供には、業務委託、グループ企業間での共有、マーケティング目的での提供など、様々な形態があり、それぞれについて明確な説明が必要です。

業務委託による第三者提供では、委託先の選定基準、委託内容の範囲、委託先における安全管理措置について詳細に記述する必要があります。特に、クラウドサービスを利用している場合は、データの保存場所、セキュリティ対策、アクセス制御について明確に説明することが重要です。クラウドセキュリティ評価ツールを使用して、委託先のセキュリティレベルを定期的に評価することも推奨されます。

国際的なデータ移転については、移転先国の法制度、十分性認定の有無、適切な保護措置の実施について詳細な説明が必要です。GDPRでは、EU域外への個人データ移転に厳格な制限を設けており、標準契約条項(SCC)や拘束的企業準則(BCR)などの適切な保護措置の実施が義務付けられています。

グループ企業間でのデータ共有では、共有する情報の種類、共有の目的、共有先企業の一覧、各企業における利用方法について明確に記述する必要があります。また、利用者が特定の企業とのデータ共有を拒否できるオプトアウト機能の提供も重要な要素です。

マーケティング目的での第三者提供では、提供先の業種、提供する情報の種類、利用者の同意取得方法について詳細に説明する必要があります。また、いつでも提供を停止できる手続きについても明確に記述することが重要です。マーケティング同意管理プラットフォームを導入することで、こうした複雑な同意管理を効率化できます。

個人の権利とその行使方法

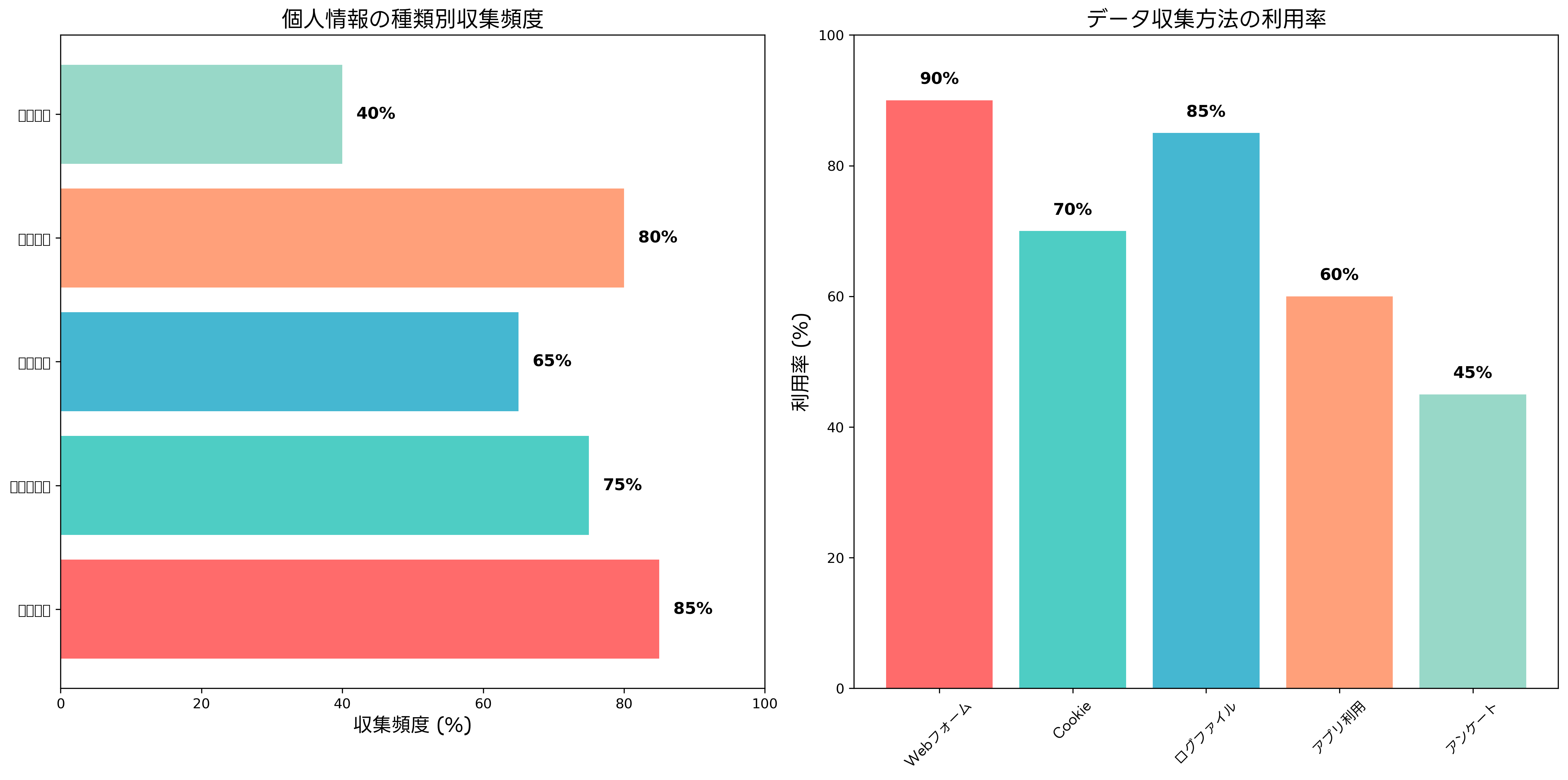

現代のプライバシー法制では、個人に対して自己の個人情報に関する様々な権利を付与しています。これらの権利をプライバシーポリシーに明記し、行使方法を分かりやすく説明することは、法的要件であると同時に、利用者との信頼関係構築にも重要な要素です。

アクセス権は、個人が自己に関する個人情報の処理状況について情報を得る権利です。具体的には、どのような個人情報が処理されているか、処理の目的、第三者提供の有無、保存期間などについて情報提供を求めることができます。効果的なプライバシーポリシーでは、アクセス権の行使方法、対応期間、提供される情報の形式について明確に説明しています。

訂正権は、個人情報に誤りがある場合に修正を求める権利です。この権利の行使を可能にするため、多くの企業では個人情報管理システムを導入し、利用者が自ら情報を確認・修正できる機能を提供しています。システム化により、迅速かつ正確な対応が可能になり、利用者満足度の向上にもつながります。

削除権(忘れられる権利)は、一定の条件下で個人情報の削除を求める権利です。処理の必要性がなくなった場合、同意を撤回した場合、違法に処理されている場合などに行使できます。ただし、法的義務の履行や正当な利益の保護など、削除を拒否できる正当な理由もあるため、これらの例外についても明確に説明する必要があります。

データポータビリティ権は、個人情報を構造化された一般的な形式で受け取り、他の組織に移転する権利です。この権利は、利用者がサービス提供者を変更する際の障壁を低減し、市場の競争促進に寄与します。データエクスポート機能付きのシステムを導入することで、この権利への対応を効率化できます。

処理制限権は、一定の条件下で個人情報の処理を制限する権利です。訂正の申し出に対する確認期間中、処理の違法性に異議を申し立てている期間中などに行使できます。また、異議権は、正当な利益に基づく処理やダイレクトマーケティングに対して異議を申し立てる権利です。

これらの権利の行使を支援するため、多くの企業では専用の問い合わせ窓口を設置し、統合的な権利行使管理システムを導入しています。こうしたシステムにより、権利行使の申請から対応完了まで一貫した管理が可能になります。

データセキュリティと保護措置

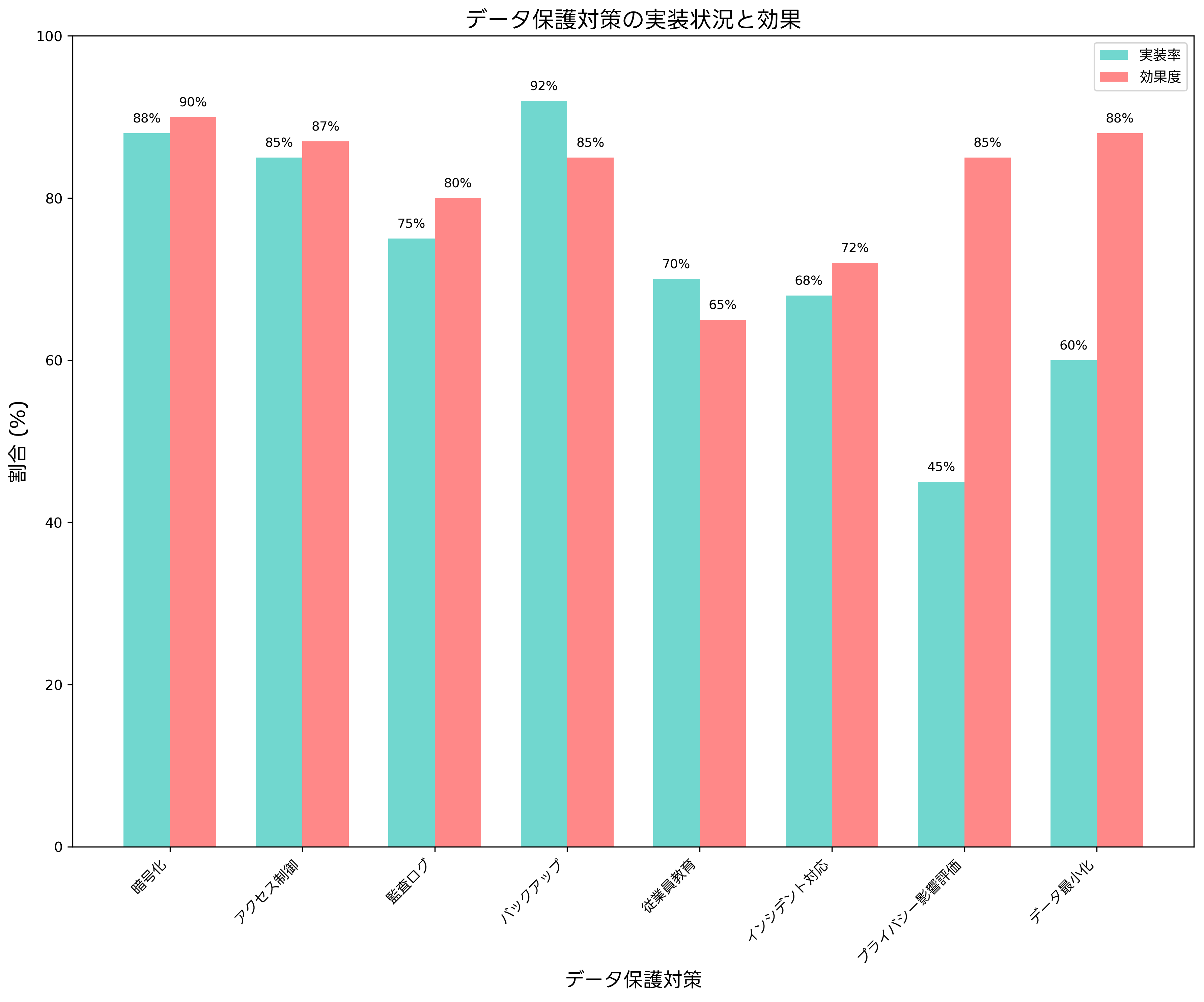

プライバシーポリシーにおいて、収集した個人情報をどのように保護するかを説明することは、利用者の信頼を獲得する上で極めて重要です。技術的保護措置と組織的保護措置の両面から、包括的なセキュリティ対策について説明する必要があります。

技術的保護措置では、暗号化、アクセス制御、ファイアウォール、侵入検知システムなどの具体的な技術について説明します。個人情報の暗号化では、保存時の暗号化と転送時の暗号化の両方について言及し、使用している暗号化アルゴリズムの強度についても適切に説明することが重要です。エンタープライズ級暗号化ソリューションを導入している企業では、その技術的優位性についてもアピールポイントとして記載できます。

アクセス制御では、最小権限の原則に基づいた権限管理、多要素認証の実装、定期的な権限見直しなどについて説明します。特に、機密性の高い個人情報にアクセスできる担当者を限定し、すべてのアクセスをログとして記録する体制について明記することが重要です。統合ID管理システムを活用することで、こうした複雑なアクセス制御を効率的に実現できます。

ネットワークセキュリティでは、ファイアウォール、侵入検知・防止システム(IDS/IPS)、不正アクセス監視システムなどの導入について説明します。また、定期的な脆弱性診断やペネトレーションテストの実施についても言及し、セキュリティレベルの継続的な向上に取り組んでいることを示すことが重要です。

組織的保護措置では、従業員への教育訓練、セキュリティポリシーの策定と運用、インシデント対応体制の整備などについて説明します。個人情報を取り扱う従業員に対する定期的な研修の実施、機密保持契約の締結、退職時の情報返却手続きなど、人的セキュリティ対策についても詳細に記述することが重要です。

総合セキュリティ管理プラットフォームを導入している企業では、技術的保護措置と組織的保護措置を統合的に管理し、より効果的なセキュリティ対策を実現しています。こうした先進的な取り組みについてもプライバシーポリシーで紹介することで、競合他社との差別化を図ることができます。

物理的セキュリティ対策についても言及することが重要です。データセンターやサーバールームへの入退室管理、監視カメラの設置、生体認証システムの導入など、物理的な不正アクセスを防ぐ対策について説明します。物理セキュリティシステムの導入により、多層防御の考え方に基づいた包括的なセキュリティ対策を実現できます。

インシデント対応と通知義務

個人情報に関するセキュリティインシデントが発生した場合の対応方針をプライバシーポリシーに明記することは、透明性の確保と利用者の信頼維持にとって重要です。インシデントの定義、発生時の対応手順、関係者への通知方法について詳細に説明する必要があります。

セキュリティインシデントには、不正アクセス、データ漏洩、システム障害、内部不正など、様々な種類があります。それぞれのインシデントタイプに応じて、影響範囲の評価、被害の拡大防止、原因調査、再発防止策の実施などの対応手順を事前に定めておくことが重要です。インシデント対応管理システムを導入することで、迅速かつ適切な対応を実現できます。

法的通知義務については、各国の法制度に応じた適切な対応が必要です。GDPRでは、個人データ侵害を認識してから72時間以内に監督当局への通知が義務付けられており、高いリスクを伴う場合は影響を受ける個人への通知も必要です。日本の個人情報保護法でも、2022年の改正により類似の通知義務が導入されています。

利用者への通知では、インシデントの概要、影響を受ける可能性のある個人情報の種類、発生原因、講じた対策、再発防止策、問い合わせ先などを明確に記載する必要があります。通知方法についても、メール、Webサイトでの公表、書面での通知など、状況に応じた適切な手段を選択することが重要です。

インシデント対応体制では、CSIRT(Computer Security Incident Response Team)の設置、関係部署との連携体制、外部専門機関との協力関係などについて説明します。また、定期的な訓練の実施により、実際のインシデント発生時に迅速かつ適切な対応ができる体制を整備していることも重要なアピールポイントです。

被害者への補償や支援についても言及することが望ましいです。個人情報の漏洩により利用者に損害が生じた場合の補償方針、クレジットモニタリングサービスの提供、専用相談窓口の設置など、被害の軽減と利用者の不安解消に向けた取り組みについて説明します。サイバー保険に加入している企業では、その保障内容についても適切に説明することが重要です。

Cookie とトラッキング技術

現代のWebサイトでは、Cookieやその他のトラッキング技術を使用して、ユーザーの行動データを収集・分析することが一般的になっています。これらの技術の使用についてプライバシーポリシーで詳細に説明することは、法的要件であるとともに、利用者の理解と同意を得るために不可欠です。

Cookieの説明では、ファーストパーティCookieとサードパーティCookieの違い、必須Cookieと任意Cookieの分類、各Cookieの具体的な用途について明確に記述する必要があります。必須Cookieには、セッション管理、セキュリティ機能、基本的なサイト機能の提供に必要なものが含まれます。任意Cookieには、アナリティクス、広告配信、パーソナライゼーションに使用するものが含まれます。

Cookie同意管理プラットフォームを導入することで、利用者に対してCookieの使用について詳細な選択肢を提供し、同意の取得と管理を効率化できます。特に、GDPR適用地域からのアクセスがある企業では、適切な同意管理が法的要件となっています。

トラッキング技術では、Web ビーコン、フィンガープリンティング、ローカルストレージの使用についても説明する必要があります。これらの技術は、Cookieよりも検出や削除が困難な場合があるため、その使用目的と制御方法について特に詳細な説明が求められます。

広告配信におけるトラッキングでは、リターゲティング広告、興味関心に基づく広告、クロスデバイストラッキングなどについて説明します。また、利用者がこれらの広告配信をオプトアウトできる方法についても明確に案内する必要があります。プライバシー重視の広告配信システムを採用している企業では、その優位性についてもアピールできます。

アナリティクスツールの使用では、Google Analytics、Adobe Analytics、自社開発の分析ツールなど、使用しているツールの種類と収集するデータについて説明します。また、IPアドレスの匿名化、データ保持期間の設定、利用者のオプトアウト機能の提供など、プライバシー保護に配慮した設定についても言及することが重要です。

プライバシーポリシーの継続的な改善

プライバシーポリシーは一度策定すれば完了する文書ではなく、事業の変化、法制度の改正、技術の進歩に応じて継続的に見直しと改善を行う必要があります。効果的なプライバシーポリシー管理では、定期的なレビュー、利用者フィードバックの収集、最新動向のモニタリングが重要な要素となります。

定期的なレビューでは、事業内容の変更、新サービスの開始、システムの更新、組織変更などに伴うプライバシーポリシーへの影響を評価します。また、実際のデータ処理活動とプライバシーポリシーの記載内容に乖離がないかを確認し、必要に応じて修正を行います。プライバシーポリシー管理システムを活用することで、こうした複雑な管理業務を効率化できます。

利用者フィードバックの収集では、プライバシーポリシーの理解しやすさ、情報の十分性、権利行使の容易さなどについて意見を求めます。利用者からの質問や苦情を分析することで、プライバシーポリシーの不明確な部分や改善が必要な箇所を特定できます。定期的なユーザビリティテストの実施により、より利用者に親しみやすいプライバシーポリシーを作成することも重要です。

法制度の動向監視では、新しい法律の制定、既存法の改正、監督当局のガイドライン更新などについて継続的に情報収集を行います。国際的に事業を展開している企業では、複数国の法制度変更に対応する必要があるため、法令動向監視サービスの活用も効果的です。

技術動向の把握では、新しいデータ処理技術、プライバシー保護技術、セキュリティ対策の登場に応じて、プライバシーポリシーの内容を更新する必要があります。人工知能、機械学習、ブロックチェーンなどの新技術を導入する際は、これらの技術による個人情報処理についても適切に説明する必要があります。

プライバシーポリシーの変更時には、利用者への適切な通知と同意取得が重要です。重要な変更については事前通知を行い、継続利用による同意の取得、明示的な同意の再取得など、変更内容に応じた適切な手続きを実施する必要があります。同意管理プラットフォームを活用することで、こうした複雑な同意管理プロセスを自動化できます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、プライバシーポリシーに関する問題は情報セキュリティ分野の重要な出題項目となっています。個人情報保護法、GDPR、プライバシーバイデザインなどの概念理解とともに、実践的な運用面での知識が問われる傾向があります。

午前問題では、個人情報の定義、収集・利用の原則、第三者提供の要件、個人の権利の種類、監督当局の権限などについて基本的な理解が問われます。また、プライバシー影響評価(PIA)、データ保護責任者(DPO)の役割、プライバシーバイデザインの原則なども出題されます。応用情報技術者試験対策書では、これらの概念について体系的に学習できます。

午後問題では、実際の企業におけるプライバシーポリシーの策定、個人情報漏洩インシデントへの対応、GDPR適用に向けた準備、国際的なデータ移転の適法化などの実践的な問題が出題されます。これらの問題では、法的要件の理解だけでなく、技術的実装や組織的対応についての知識も必要です。

出題される問題の多くは、実際の企業活動におけるプライバシー保護の取り組みを題材としています。例えば、EC サイトにおける顧客情報の取り扱い、クラウドサービス利用時のデータ保護、IoT デバイスからのデータ収集など、具体的なシナリオに基づいた問題が多く見られます。

試験対策としては、個人情報保護法の解説書やGDPR対応ガイドブックを活用して、法的知識を体系的に学習することが重要です。また、実際のプライバシーポリシーの事例を分析し、良い事例と改善が必要な事例を比較検討することも効果的な学習方法です。

国際的な動向と今後の展望

プライバシー保護に関する国際的な動向は急速に変化しており、各国でより厳格な法制度が整備されています。企業は複数国の法制度に同時に対応する必要があり、プライバシーポリシーもこれらの要件を統合的に満たす内容にする必要があります。

アジア太平洋地域では、シンガポールの個人データ保護法(PDPA)、タイのPersonal Data Protection Act(PDPA)、インドのPersonal Data Protection Bill など、GDPRを参考とした法制度が次々と制定されています。これらの法制度は、データローカライゼーション要件、データ保護責任者の選任義務、厳格な同意要件など、企業にとって重要な影響をもたらします。

プライバシーテクノロジーの発展により、プライバシー保護とデータ活用の両立を図る新しい技術が登場しています。差分プライバシー、準同型暗号、連合学習、ゼロ知識証明などの技術により、個人を特定できない形でのデータ分析が可能になっています。プライバシー保護データ分析ツールの導入により、これらの先進技術を活用できます。

人工知能とプライバシーの関係も重要な課題となっています。AI システムによる自動的な意思決定、プロファイリング、予測分析などが個人のプライバシーに与える影響について、より詳細な説明と適切な保護措置が求められています。AI倫理・プライバシー管理システムを導入することで、AI利用におけるプライバシー保護を強化できます。

ブロックチェーン技術とプライバシー保護の両立も注目される分野です。ブロックチェーンの不変性とGDPRの削除権の矛盾、分散型システムにおけるデータ管理責任者の特定、スマートコントラクトによる自動的なデータ処理などについて、新しいアプローチが模索されています。

まとめ

プライバシーポリシーは、デジタル社会における個人情報保護の基盤として、企業と個人の信頼関係を築く重要な文書です。法的コンプライアンスの確保から利用者との良好な関係構築まで、多面的な価値を提供します。応用情報技術者として、プライバシーポリシーの重要性を理解し、適切な策定と運用に関する知識を身につけることは、現代のIT業界で活躍するために不可欠です。

技術の進歩と法制度の発展により、プライバシー保護の要件はますます複雑化しています。しかし、適切なツールとシステムを活用し、継続的な学習と改善を行うことで、効果的なプライバシー保護を実現できます。プライバシーポリシーを単なる法的文書として扱うのではなく、組織の透明性と信頼性を示す重要なコミュニケーションツールとして位置づけ、利用者との良好な関係構築に活用することが重要です。

今後も変化し続けるプライバシー保護の動向を注視し、新しい技術や手法を積極的に取り入れながら、より良いプライバシー保護の実現を目指していくことが、現代の情報システム専門家に求められる重要な責務といえるでしょう。