RAM(Random Access Memory)は、コンピュータシステムの中核を成す主記憶装置であり、現代のデジタルデバイスにおいて欠かせない重要なコンポーネントです。応用情報技術者試験においても頻出の重要なトピックであり、コンピュータアーキテクチャとシステム性能を理解するための基本的な知識として必須です。

RAMは「Random Access Memory」の略称で、日本語では「随機記憶装置」または「主記憶装置」と呼ばれます。この「ランダムアクセス」という特性こそが、RAMの最も重要な特徴であり、記憶されたデータに対してアドレスを指定することで、どの位置のデータにも等しい時間でアクセスできることを意味します。これは、順次アクセスしかできないテープなどの記憶媒体とは大きく異なる特性です。

RAMの基本原理と動作メカニズム

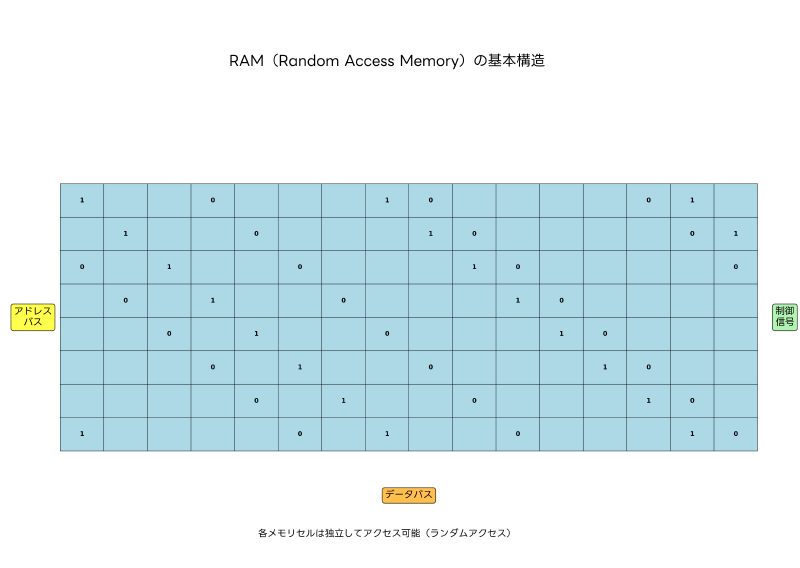

RAMは、無数のメモリセルから構成される電子的な記憶装置です。各メモリセルは、1ビットまたは数ビットの情報を電気的な状態として保持します。コンピュータのCPUは、アドレスバス、データバス、制御信号の3つの信号線を使用してRAMとやり取りを行います。

アドレスバスは、アクセスしたいメモリの位置を指定するために使用されます。例えば、16ビットのアドレスバスがある場合、2の16乗、すなわち65,536個の異なるメモリ位置を指定できます。データバスは、実際のデータを転送するために使用される信号線で、8ビット、16ビット、32ビット、64ビットなどの幅があります。制御信号は、読み込み(Read)や書き込み(Write)などの操作を制御します。

現代のRAMでは、メモリセルが行(Row)と列(Column)の二次元配列として配置されています。特定のメモリセルにアクセスする際は、まず行アドレスを指定してその行を選択し(Row Address Strobe: RAS)、続いて列アドレスを指定して目的のセルを特定します(Column Address Strobe: CAS)。この方式により、大容量のメモリを効率的に管理できます。

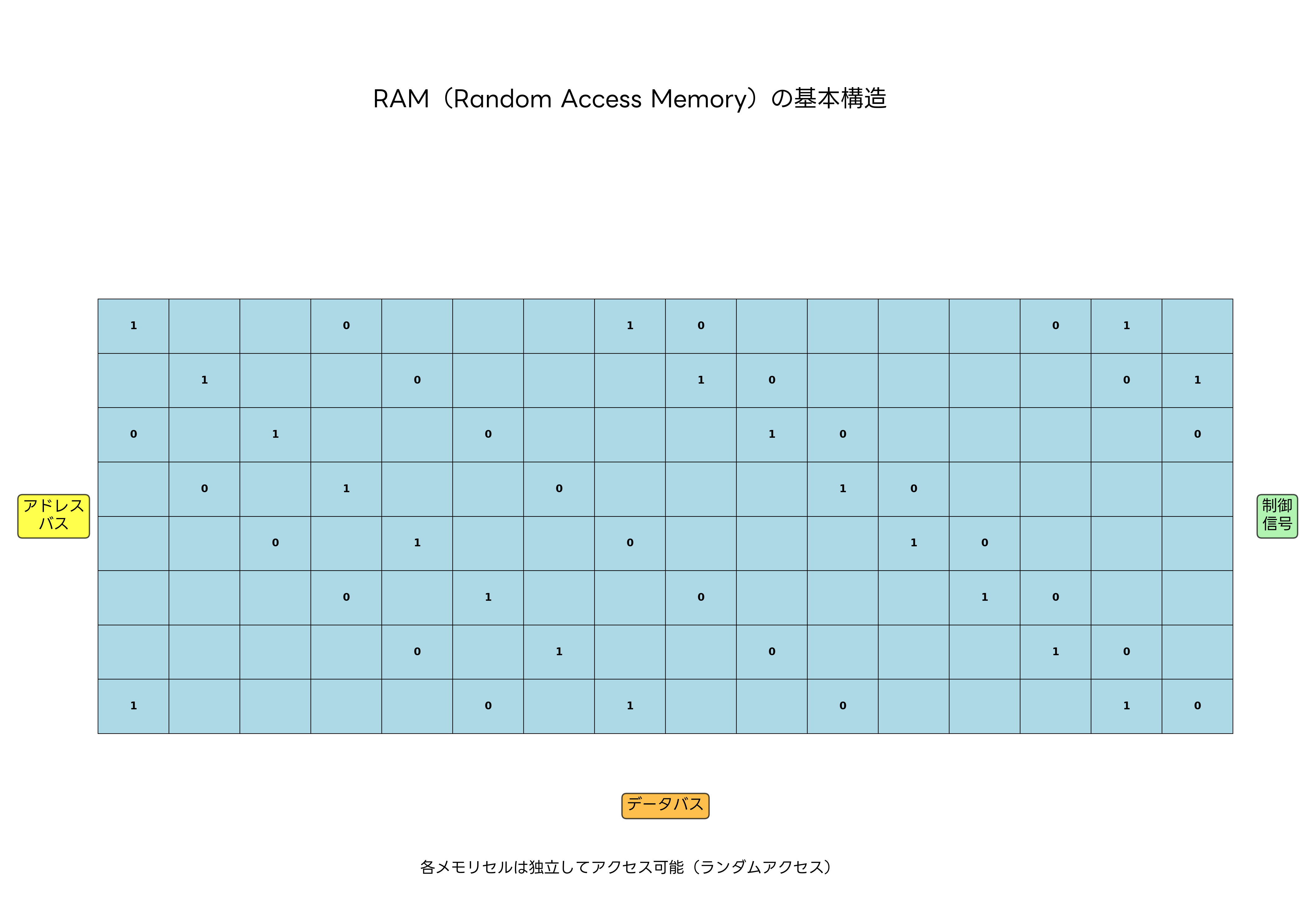

メモリの性能を評価する際の重要な指標として、レイテンシ(遅延時間)とスループット(転送速度)があります。レイテンシは、メモリアクセス要求を出してから実際にデータが取得できるまでの時間を表し、ナノ秒(ns)単位で測定されます。スループットは、単位時間当たりに転送できるデータ量を表し、MB/sやGB/s単位で測定されます。

RAMの種類と特性

RAMには大きく分けて、SRAM(Static RAM)とDRAM(Dynamic RAM)の2つの基本的な種類があります。それぞれ異なる特性を持ち、用途に応じて使い分けられています。

SRAMは、フリップフロップ回路を使用してデータを保持する方式のRAMです。電源が供給されている限り、リフレッシュ操作なしでデータを保持し続けることができるため「Static」と呼ばれます。SRAMの最大の利点は、その高速性にあります。アクセス時間は1ナノ秒以下と非常に高速で、CPUのキャッシュメモリとして主に使用されます。

しかし、SRAMは1つのメモリセルに6個のトランジスタが必要なため、回路規模が大きく、製造コストが高くなります。また、消費電力も比較的大きいという特徴があります。そのため、大容量のメモリとしては現実的ではなく、高速アクセスが必要な小容量の用途に限定されています。高性能なSRAMモジュールは、組み込みシステムや高速処理が必要な用途で重要な役割を果たしています。

DRAMは、キャパシタ(コンデンサ)に電荷を蓄えることでデータを保持する方式のRAMです。キャパシタは時間の経過とともに電荷が漏れるため、定期的にリフレッシュ操作を行ってデータを保持する必要があります。この特性から「Dynamic」と呼ばれます。

DRAMの最大の利点は、1つのメモリセルに1個のトランジスタと1個のキャパシタがあれば実現できるため、回路規模が小さく、大容量化が容易で製造コストが安いことです。現在のパーソナルコンピュータの主記憶装置として広く使用されているのは、このDRAMです。高品質なDRAMメモリは、現代のコンピューティングにおいて不可欠な存在となっています。

DRAMにはさらに多くの種類があり、時代とともに進化してきました。FPM DRAM(Fast Page Mode DRAM)、EDO DRAM(Extended Data Out DRAM)、SDRAM(Synchronous DRAM)、そして現在主流のDDR SDRAM(Double Data Rate SDRAM)など、それぞれが技術的な改良を重ねて高速化と大容量化を実現してきました。

メモリ階層とRAMの位置づけ

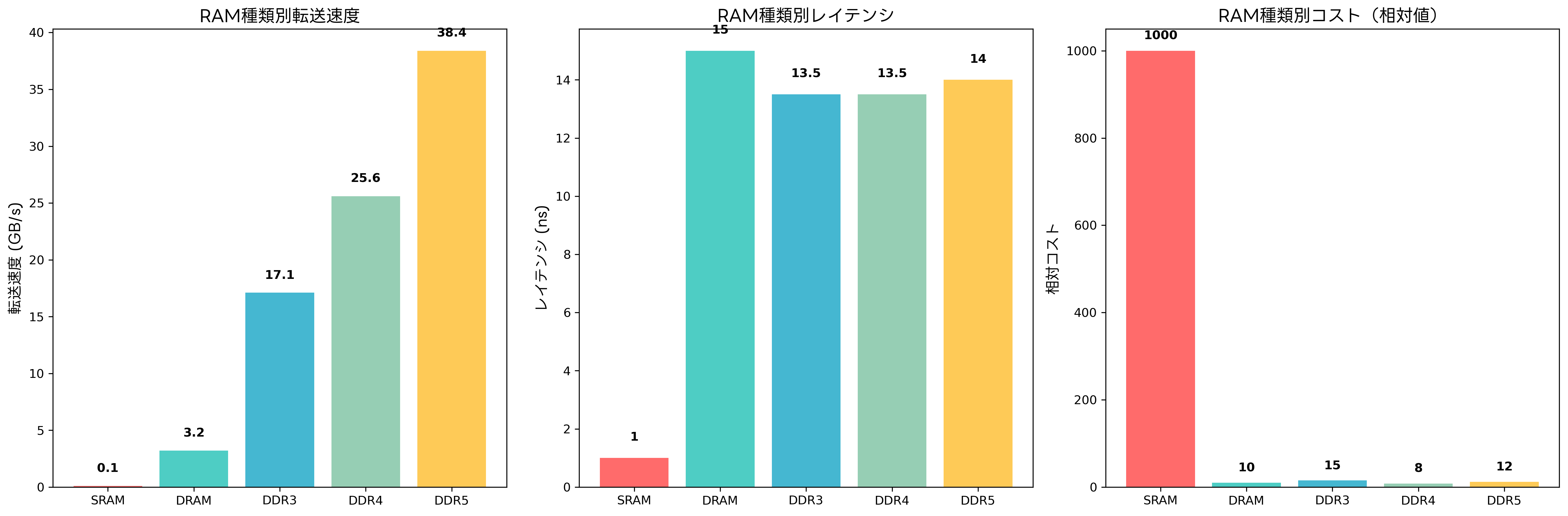

コンピュータシステムでは、性能とコストのバランスを取るために、異なる特性を持つ複数の記憶装置を階層的に組み合わせて使用します。この概念を「メモリ階層」と呼び、RAMはこの階層の中で主記憶装置として重要な役割を担っています。

メモリ階層の最上位には、CPUレジスタがあります。これは数十バイト程度の非常に小さな容量ですが、CPUクロックと同じ速度でアクセス可能な最高速の記憶装置です。次の階層には、L1、L2、L3キャッシュがあり、これらは主にSRAMで構成されています。

L1キャッシュは通常32~64KBの容量で、1~2CPUサイクルでアクセス可能です。L2キャッシュは256KB~1MB程度の容量で、3~10サイクルでアクセス可能です。L3キャッシュは4~32MB程度の容量で、10~20サイクルでアクセス可能です。これらのキャッシュは、頻繁にアクセスされるデータを一時的に保存することで、メインメモリへのアクセス回数を減らし、システム全体の性能向上を図っています。

メインメモリであるRAMは、通常4GB~128GBの容量を持ち、100~300CPUサイクルでアクセス可能です。これは、キャッシュと比較すると遅いですが、大容量のデータを保持できるため、実行中のプログラムやデータを格納する主要な記憶領域として機能します。高容量RAMモジュールの普及により、より多くのデータを同時に処理できるようになっています。

メモリ階層の最下位には、SSDやHDDなどの二次記憶装置があります。これらは100GB~数TBの大容量を持ちますが、アクセス時間は数万~数百万CPUサイクルと非常に長くなります。しかし、電源を切ってもデータが保持される不揮発性という特性を持っています。

DDRメモリの進化と技術革新

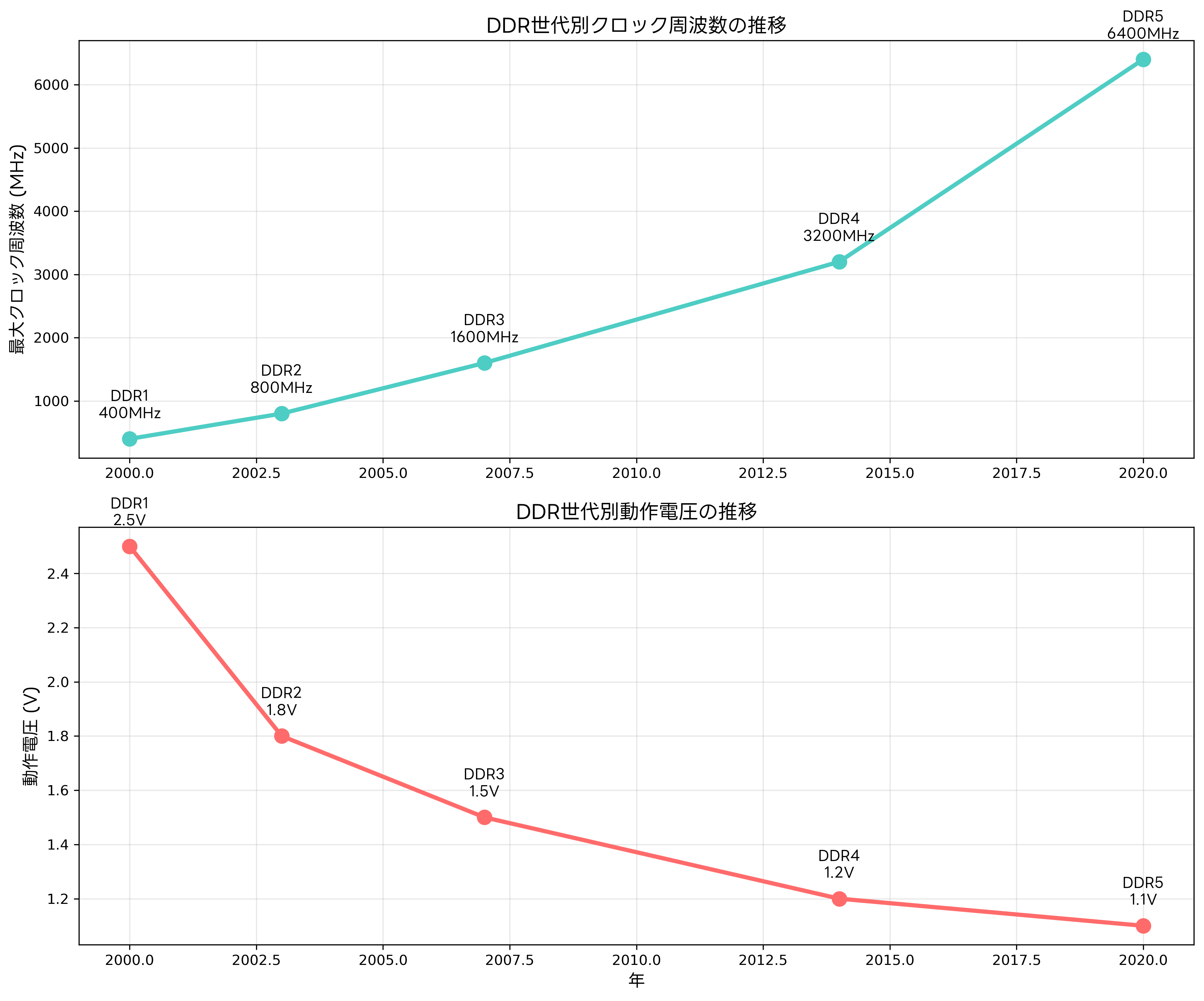

現在のRAMの主流であるDDR SDRAM(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)は、1996年に登場したSDRAMの進化版として2000年に初めて実用化されました。DDRという名称は、1つのクロックサイクルでデータの転送を2回行う「ダブルデータレート」技術に由来しています。

初代DDR(DDR1)は、200~400MHzのクロック周波数で動作し、最大3.2GB/sの転送速度を実現しました。動作電圧は2.5Vで、当時としては画期的な高速メモリでした。DDR1メモリモジュールは、現在では主にレトロコンピューティング愛好家によって収集されています。

2003年に登場したDDR2は、400~800MHzのクロック周波数で動作し、最大6.4GB/sの転送速度を実現しました。動作電圧が1.8Vに下がったことで、消費電力の削減も実現されました。また、On-Die Termination(ODT)技術の導入により、信号品質の向上も図られました。

2007年に実用化されたDDR3は、800~1600MHzのクロック周波数で動作し、最大12.8GB/sの転送速度を達成しました。動作電圧はさらに1.5Vに下がり、8-bitプリフェッチ技術の導入により、より効率的なデータ転送が可能になりました。DDR3メモリは、長期間にわたって主流の地位を維持しました。

2014年に登場したDDR4は、1600~3200MHzのクロック周波数で動作し、最大25.6GB/sの転送速度を実現しました。動作電圧は1.2Vにさらに下がり、消費電力の削減が進みました。また、エラー訂正機能(ECC)の強化や、Bank Group技術の導入により、信頼性と効率性が大幅に向上しました。DDR4高性能メモリは、現在でも多くのシステムで使用されています。

2020年に実用化された最新のDDR5は、3200~6400MHzのクロック周波数で動作し、最大38.4GB/sの転送速度を達成しています。動作電圧は1.1Vまで下がり、さらなる省電力化を実現しています。また、On-Die ECC機能の標準搭載や、ODECC(On-Die Error Correction Code)技術により、データの信頼性が大幅に向上しています。最新のDDR5メモリは、次世代コンピューティングの基盤として期待されています。

RAMの容量推移と技術的課題

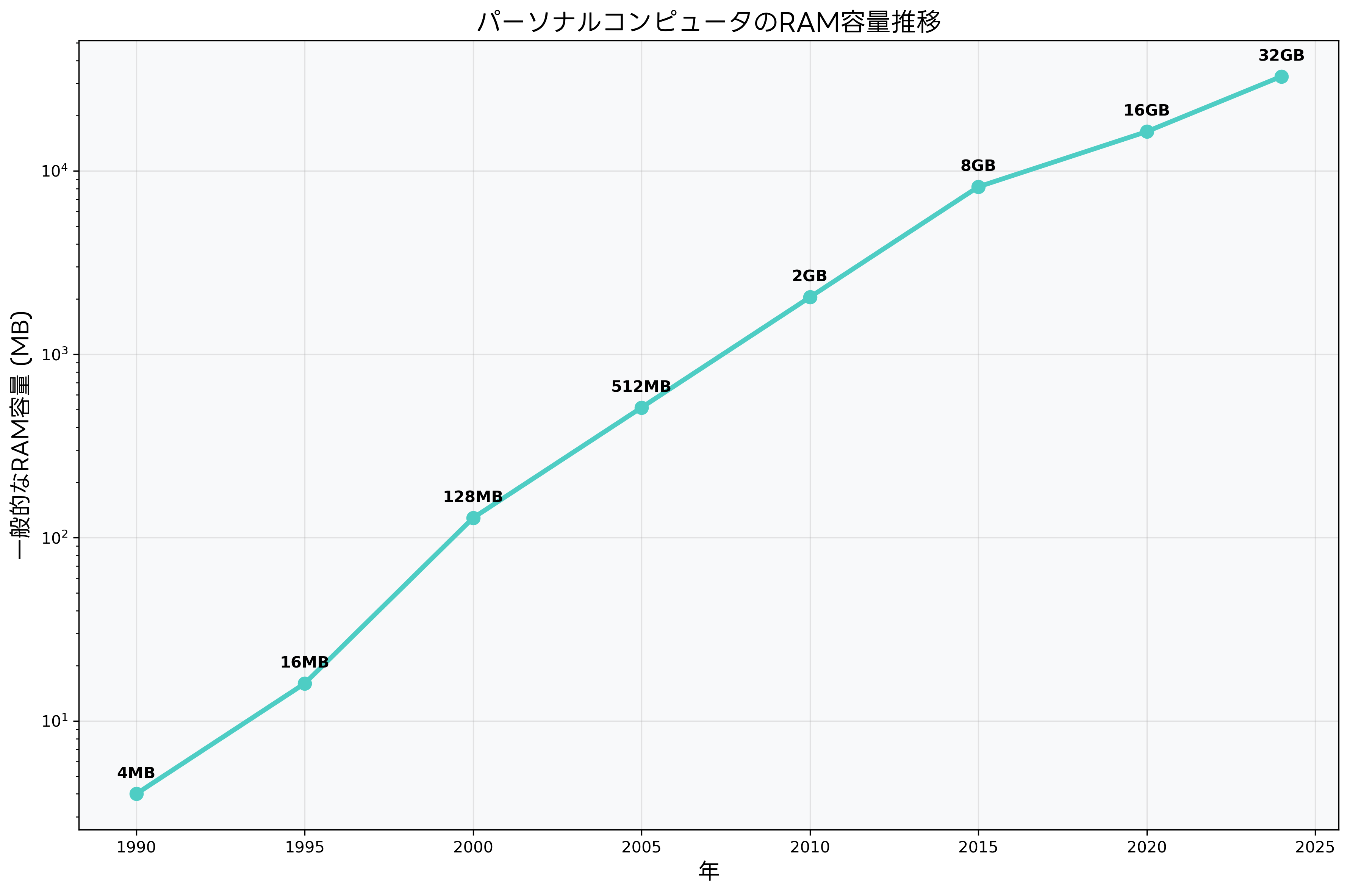

パーソナルコンピュータの普及とともに、RAMの容量は指数関数的に増加してきました。1990年代初頭の一般的なコンピュータでは、4MB程度のRAMが標準的でした。それが2000年頃には128MB、2010年頃には2GB、現在では16GB~32GBが一般的となっています。

この急激な容量増加は、ムーアの法則と呼ばれる半導体技術の進歩によって支えられています。製造プロセスの微細化により、同じ面積により多くのメモリセルを配置できるようになり、大容量化とコスト削減が同時に実現されています。現在の最先端DRAMは、10nm以下のプロセスルールで製造されており、1つのメモリセルのサイズは髪の毛の幅の数千分の一という極小サイズになっています。

しかし、技術的な課題も存在します。製造プロセスの微細化に伴い、リーク電流の増加や信号品質の劣化などの問題が顕在化しています。また、メモリセルの微細化により、宇宙線などの外部要因による単発エラー(ソフトエラー)の発生頻度も増加しています。これらの課題に対処するため、ECC機能の強化や、新しいメモリアーキテクチャの研究開発が活発に行われています。

高品質なゲーミングメモリでは、これらの技術的課題を克服するために、厳選された高品質なメモリチップと、高精度な製造プロセスが採用されています。特に、オーバークロック耐性や長期安定性の向上に重点が置かれています。

システム性能とRAMの関係

RAMの性能は、コンピュータシステム全体の性能に大きな影響を与えます。十分な容量のRAMがない場合、オペレーティングシステムは仮想メモリ機能を使用して、使用頻度の低いデータを二次記憶装置(SSDやHDD)に一時的に退避させます。この処理はスワッピングまたはページングと呼ばれ、RAMよりもはるかに遅い二次記憶装置へのアクセスが必要になるため、システム全体の性能が大幅に低下します。

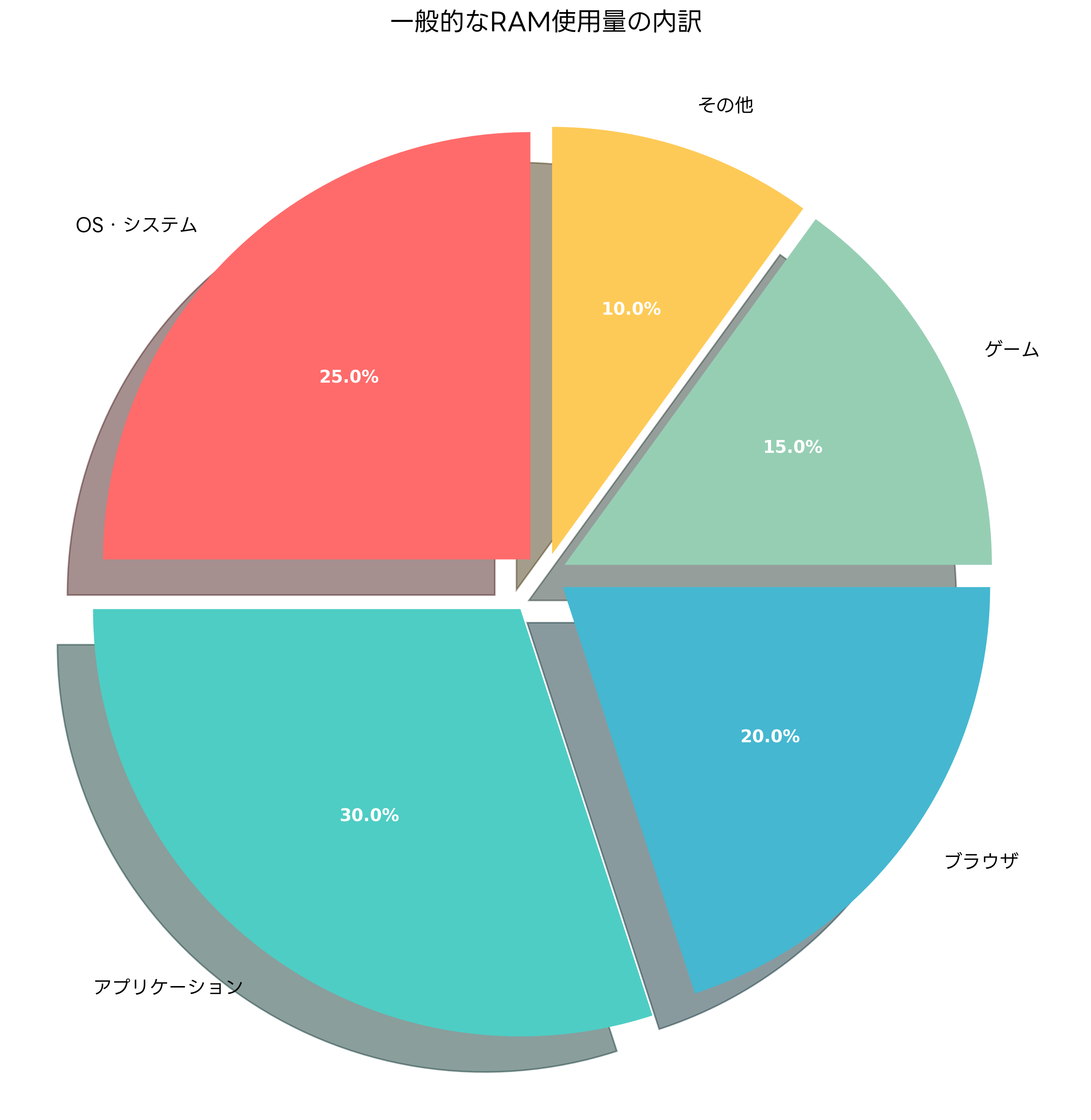

一般的なコンピュータでは、RAMの使用量の約25%がオペレーティングシステムとシステムプロセスに使用されます。残りの75%がアプリケーションプログラムによって使用されますが、その内訳は使用目的によって大きく異なります。

Webブラウザは、現代のコンピュータ使用において最もRAMを消費するアプリケーションの一つです。複数のタブを開いてWebサイトを閲覧する際、各タブは独立したプロセスとして動作し、大量のRAMを消費します。特に、動画ストリーミングサイトや複雑なWebアプリケーションでは、1つのタブだけで数GBのRAMを使用することも珍しくありません。

ゲームアプリケーションも、大量のRAMを必要とします。最新の3Dゲームでは、高解像度のテクスチャ、複雑な3Dモデル、音声データなどを同時にRAMに読み込む必要があり、16GB以上のRAMが推奨される場合も多くなっています。ゲーミングPC用高速メモリは、これらの要求に応えるために設計されています。

動画編集、3Dモデリング、科学計算などの専門的なアプリケーションでは、さらに大量のRAMが必要になります。4K動画の編集では32GB以上、8K動画では64GB以上のRAMが推奨されることもあります。プロフェッショナル向け大容量メモリは、これらの用途において不可欠な存在となっています。

RAMの選び方と互換性

RAMを選択する際には、容量だけでなく、速度、レイテンシ、互換性など、多くの要素を考慮する必要があります。まず、使用するマザーボードがサポートするRAMの種類(DDR3、DDR4、DDR5など)を確認することが重要です。異なる種類のRAMは物理的に互換性がないため、正しい種類を選択する必要があります。

メモリの動作クロック周波数も重要な要素です。より高いクロック周波数のRAMは、より高速なデータ転送が可能ですが、マザーボードとCPUがその速度をサポートしている必要があります。サポートされていない場合、RAMはより低い速度で動作することになります。高速DDR4メモリを選択する際は、システム全体の対応状況を確認することが重要です。

レイテンシも性能に影響する重要な要素です。レイテンシは通常、CL(CAS Latency)などの数値で表され、数値が小さいほど高速です。ただし、クロック周波数とレイテンシは通常トレードオフの関係にあり、高速なメモリほどレイテンシが大きくなる傾向があります。

マルチチャネル構成も考慮すべき要素です。現代のほとんどのマザーボードは、デュアルチャネル(2枚組)またはクアッドチャネル(4枚組)のメモリ構成をサポートしており、複数のメモリモジュールを同時に使用することで、実効的な転送速度を向上させることができます。マルチチャネル対応メモリキットは、最適な性能を発揮するために設計されています。

ECC(Error Correcting Code)メモリの重要性

商用サーバーやワークステーションでは、ECC(Error Correcting Code)機能を持つメモリが使用されることが多くあります。ECC機能は、メモリ内で発生する可能性のある1ビットエラーを自動的に検出・訂正し、2ビットエラーを検出する機能です。

メモリエラーは、宇宙線によるソフトエラー、電源ノイズ、温度変化、製造上の欠陥などによって発生する可能性があります。一般的なコンシューマー向けRAMでは、これらのエラーが発生すると、システムクラッシュやデータ破損が起こる可能性があります。しかし、ECC機能により、これらのエラーを検出・訂正することで、システムの安定性とデータの整合性を保つことができます。

ECC対応サーバーメモリは、金融機関、医療機関、研究機関など、高い信頼性が要求される環境で広く使用されています。また、ワークステーション用ECCメモリは、CADや科学計算など、長時間の安定動作が求められる用途で重要な役割を果たしています。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験においては、RAMに関する問題が午前問題を中心に頻繁に出題されています。特に、コンピュータシステムの分野では、メモリ階層、キャッシュメモリ、仮想メモリ、メモリ管理などの関連する概念と組み合わせて出題されることが多くあります。

午前問題では、RAMの基本的な特性、SRAMとDRAMの違い、メモリアクセス時間の計算、キャッシュヒット率の計算などが問われます。例えば、「キャッシュメモリのヒット率が90%、キャッシュアクセス時間が2ns、メインメモリアクセス時間が100nsの場合、平均メモリアクセス時間はいくらか」といった計算問題が出題されます。

午後問題では、メモリ管理アルゴリズム、ページング方式、メモリリーク対策などの実践的な問題が出題されることがあります。これらの問題では、RAMの基本的な理解を前提として、より複雑なシステム設計や性能最適化に関する知識が問われます。

試験対策としては、応用情報技術者試験の専門参考書を活用して、RAMの基本概念から応用まで幅広く学習することが重要です。また、過去問題集を通じて、実際の出題パターンを理解し、計算問題に慣れることも必要です。

新世代メモリ技術の展望

従来のDRAM技術は、物理的な限界に近づいており、新しいメモリ技術の研究開発が活発に行われています。これらの新技術は、DRAMの制約を克服し、より高速で大容量、低消費電力のメモリシステムの実現を目指しています。

3D XPoint技術は、インテルとマイクロンが共同開発した革新的なメモリ技術です。従来のNANDフラッシュメモリよりも1000倍高速で、DRAMよりも10倍大容量という特性を持っています。この技術を使用したOptane メモリは、ストレージクラスメモリという新しいカテゴリを創出し、メモリ階層に新たな層を加えています。

MRAM(Magnetoresistive RAM)は、磁気抵抗効果を利用したメモリ技術で、不揮発性でありながらDRAM並みの高速アクセスが可能です。また、ほぼ無限の書き換え耐性を持ち、消費電力も非常に少ないという特徴があります。次世代メモリ技術に対応したシステムの登場により、これらの技術の実用化が加速されています。

ReRAM(Resistive RAM)は、金属酸化物の電気抵抗変化を利用したメモリ技術で、非常に高速な書き込み・読み出しが可能です。また、三次元積層が容易なため、大容量化に適しているとされています。

Phase Change Memory(PCM)は、カルコゲナイド材料の相変化を利用したメモリ技術で、高速かつ不揮発性という特性を持っています。IBM、Samsung、Micronなどの大手企業が実用化に向けた研究を進めています。

オーバークロッキングとメモリチューニング

エンスージアストユーザーや競技オーバークロッカーの間では、RAMのオーバークロッキングが人気を集めています。メモリのオーバークロッキングは、定格よりも高いクロック周波数で動作させることで、システム全体の性能向上を図る手法です。

メモリのオーバークロッキングでは、周波数だけでなく、タイミング(レイテンシ)の調整も重要です。CAS Latency(CL)、RAS to CAS Delay(tRCD)、Row Precharge Time(tRP)、Active to Precharge Delay(tRAS)などのパラメータを細かく調整することで、最適な性能を引き出すことができます。

オーバークロック対応高性能メモリは、厳選された高品質なメモリチップと、優れた冷却性能を持つヒートスプレッダーを搭載しており、安定したオーバークロッキングを可能にしています。また、メモリ冷却システムを使用することで、さらなる性能向上と安定性の確保が可能です。

ただし、オーバークロッキングは保証外の使用方法であり、システムの不安定化やメモリの劣化を招く可能性があります。適切な知識と慎重な設定が必要であり、初心者には推奨されません。

仮想メモリシステムとRAMの関係

現代のオペレーティングシステムでは、仮想メモリシステムが重要な役割を果たしています。仮想メモリシステムは、物理的なRAM容量を超えるメモリ空間をアプリケーションに提供するメカニズムであり、RAMと二次記憶装置を組み合わせて実現されています。

仮想メモリシステムでは、使用頻度の低いメモリページを二次記憶装置(通常はSSDやHDD)のスワップファイルまたはページファイルに一時的に移動させます。必要に応じて、これらのページを再びRAMに読み込むことで、見かけ上無限のメモリ空間を提供します。

しかし、二次記憶装置へのアクセスはRAMよりもはるかに遅いため、頻繁なスワッピングが発生するとシステム性能が大幅に低下します。この現象は「スラッシング」と呼ばれ、RAMが不足している状況で顕著に現れます。この問題を解決するため、高容量メモリキットの導入により、物理RAM容量を増やすことが効果的です。

メモリ管理とガベージコレクション

プログラミング言語やアプリケーションフレームワークにおけるメモリ管理は、RAMの効率的な使用に大きく影響します。C言語のような低レベル言語では、プログラマが明示的にメモリの割り当てと解放を行う必要があります。一方、JavaやC#などの高レベル言語では、ガベージコレクション機能が自動的にメモリ管理を行います。

ガベージコレクションは、使用されなくなったメモリ領域を自動的に検出して解放する仕組みです。これにより、メモリリークの発生を防ぎ、プログラマの負担を軽減できます。しかし、ガベージコレクションの実行時には一時的にアプリケーションの動作が停止する場合があり、リアルタイム性が要求される用途では問題となることがあります。

効率的なメモリ管理を実現するため、高速メモリとSSDの組み合わせにより、スワップファイルのアクセス速度を向上させることも有効です。特に、高速NVMe SSDを使用することで、仮想メモリのパフォーマンスを大幅に改善できます。

まとめ

RAM(Random Access Memory)は、現代のコンピュータシステムにおいて不可欠な主記憶装置であり、システム全体の性能を決定する重要な要素です。SRAMとDRAMという基本的な2つのタイプから始まり、DDR技術の進歩により高速化と大容量化が進んでいます。

メモリ階層におけるRAMの位置づけを理解し、適切な容量と速度のメモリを選択することで、システムの性能を最大化できます。また、ECC機能や新世代メモリ技術の登場により、信頼性と性能の向上が続いています。

応用情報技術者試験においても重要なトピックであるRAMの知識は、情報技術者として不可欠な基礎知識です。技術の進歩とともに新しい概念や技術が登場し続けているため、継続的な学習と最新技術への理解を深めることが重要です。適切なRAM選択と活用により、効率的で信頼性の高いコンピュータシステムを構築することが可能になります。