応答時間(Response Time)は、システム性能を測定する最も重要な指標の一つです。ユーザーがシステムに要求を送信してから、その結果を受け取るまでにかかる時間を表します。この概念は、応用情報技術者試験においても頻出の重要トピックであり、システム設計・運用において欠かせない知識です。

現代のデジタル社会において、応答時間の重要性はますます高まっています。ユーザーは瞬時の反応を期待し、わずかな遅延でもサービスの品質評価に大きな影響を与えます。Webサービス、モバイルアプリケーション、企業システムなど、あらゆるシステムで応答時間の最適化が求められています。

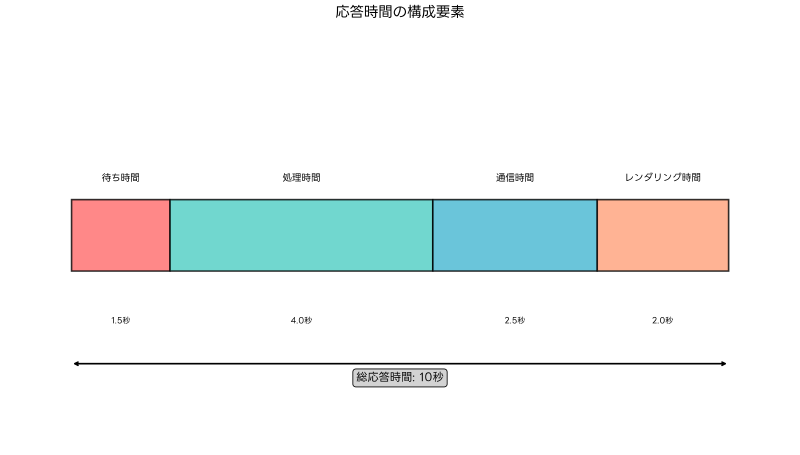

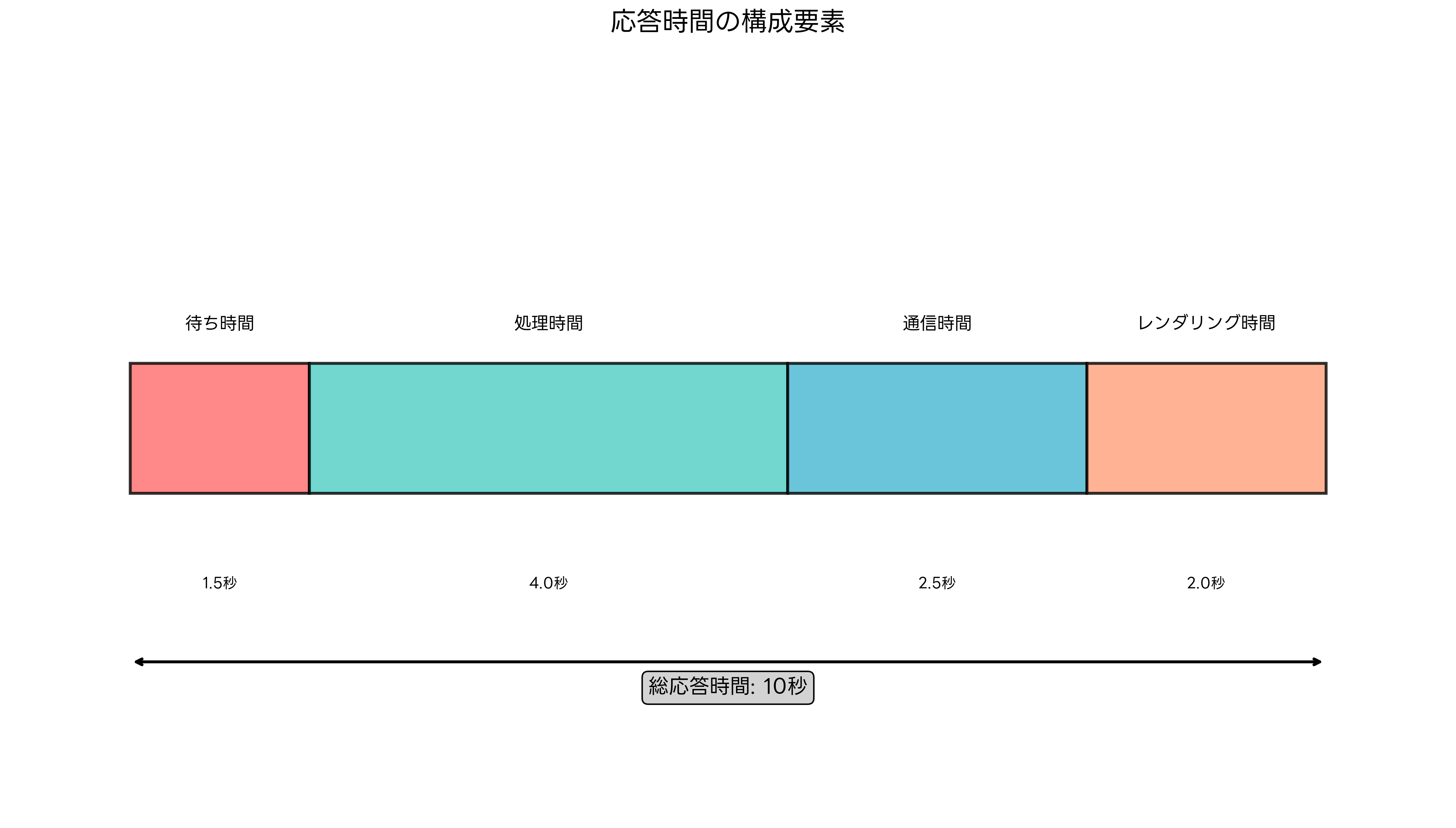

応答時間は単一の時間ではなく、複数の要素から構成されています。これらの要素を理解することで、性能問題の原因特定と改善策の検討が可能になります。

応答時間の基本概念と定義

応答時間とは、ユーザーまたはシステムが処理要求を発行してから、その要求に対する完全な応答を受け取るまでの総経過時間です。この定義は一見シンプルですが、実際のシステムでは様々な要素が複雑に絡み合っています。

応答時間の測定方法には、エンドツーエンド測定とコンポーネント別測定があります。エンドツーエンド測定では、ユーザーの視点から見た全体の応答時間を測定し、より実際的な性能評価が可能です。一方、コンポーネント別測定では、システムの各部分の性能を個別に測定し、ボトルネックの特定に役立ちます。

測定精度を向上させるためには、高精度な測定機器や性能監視ツールの使用が推奨されます。これらのツールにより、ミリ秒単位での正確な測定が可能になり、詳細な分析データを取得できます。

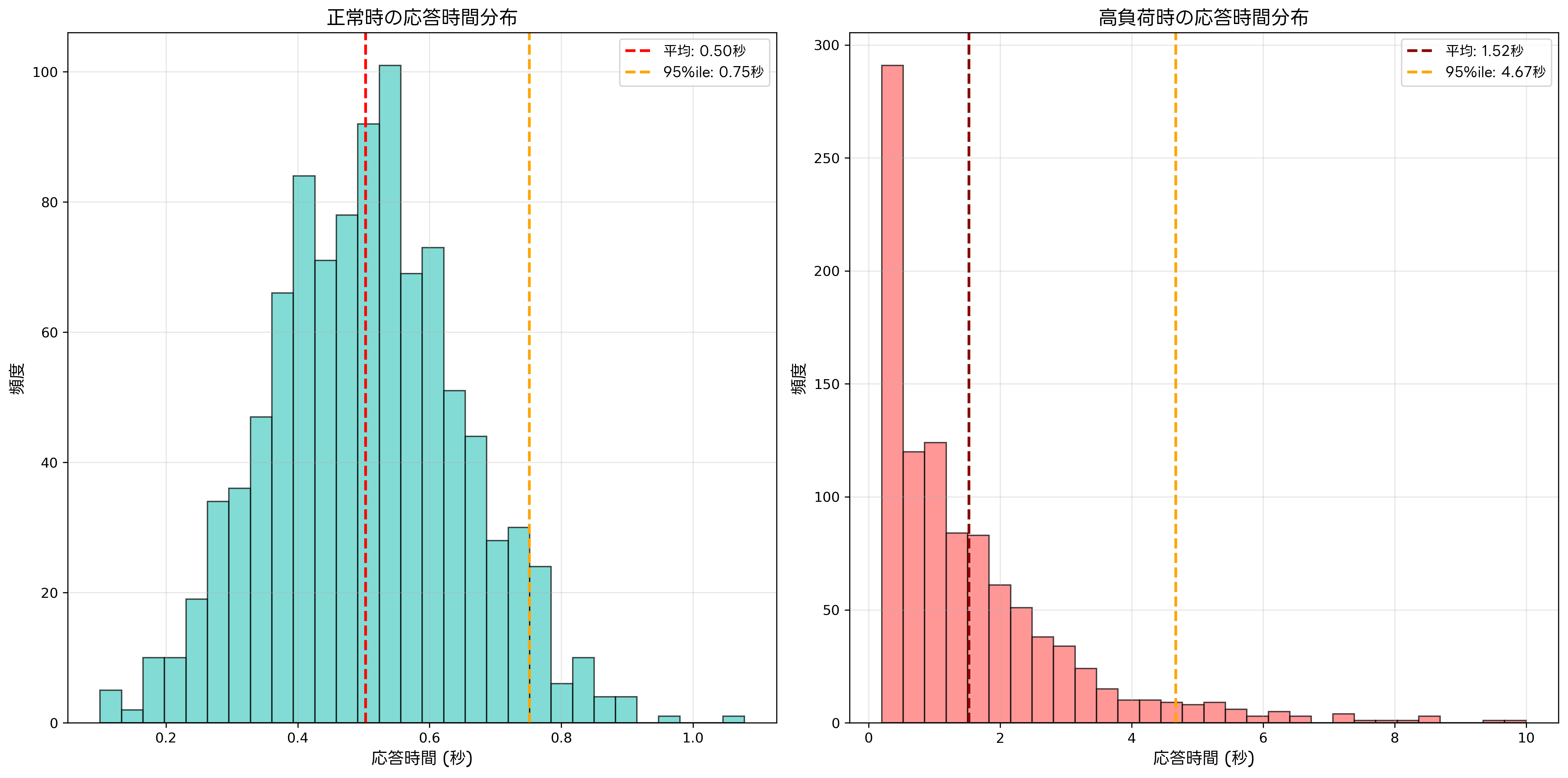

統計的観点から見ると、応答時間は平均値だけでなく、分散、パーセンタイル値、最大値なども重要な指標となります。特に、95パーセンタイル値や99パーセンタイル値は、大部分のユーザーが体験する応答時間を表す重要な指標として広く使用されています。

システムの種類によって、重要視される応答時間の範囲は異なります。リアルタイムシステムでは数マイクロ秒から数ミリ秒、対話型システムでは数百ミリ秒から数秒、バッチ処理システムでは数分から数時間といった具合に、要求される応答時間レベルは大きく異なります。

応答時間の構成要素詳細分析

応答時間を構成する主要な要素は、待ち時間、処理時間、通信時間、レンダリング時間の4つに分類できます。これらの要素を詳しく理解することで、効果的な性能改善策を立案できます。

待ち時間は、要求がシステムに到着してから実際の処理が開始されるまでの時間です。この時間は、システムの負荷状況、キューの長さ、リソースの可用性などに大きく影響されます。負荷分散装置やWebサーバーのキューイング、データベースの接続プールでの待機などが主な要因となります。

処理時間は、システムが実際に要求を処理するのに要する時間です。この時間は、アルゴリズムの効率性、データ量、システムリソースの性能などに依存します。CPUの処理能力、メモリの容量と速度、ディスクI/Oの性能などが直接的に影響します。高性能なサーバー用CPUや高速SSDの導入により、処理時間の短縮が期待できます。

通信時間は、データがネットワークを通じて送受信される際にかかる時間です。物理的な距離、ネットワークの帯域幅、遅延、パケットロスなどが主な要因となります。特に、地理的に分散したシステムでは、通信時間が応答時間の大部分を占める場合があります。

レンダリング時間は、特にWebアプリケーションやモバイルアプリケーションにおいて重要な要素です。サーバーから受信したデータをユーザーインターフェースに表示するまでの時間を指します。JavaScript の実行時間、CSS の適用時間、画像の読み込み時間などが含まれます。

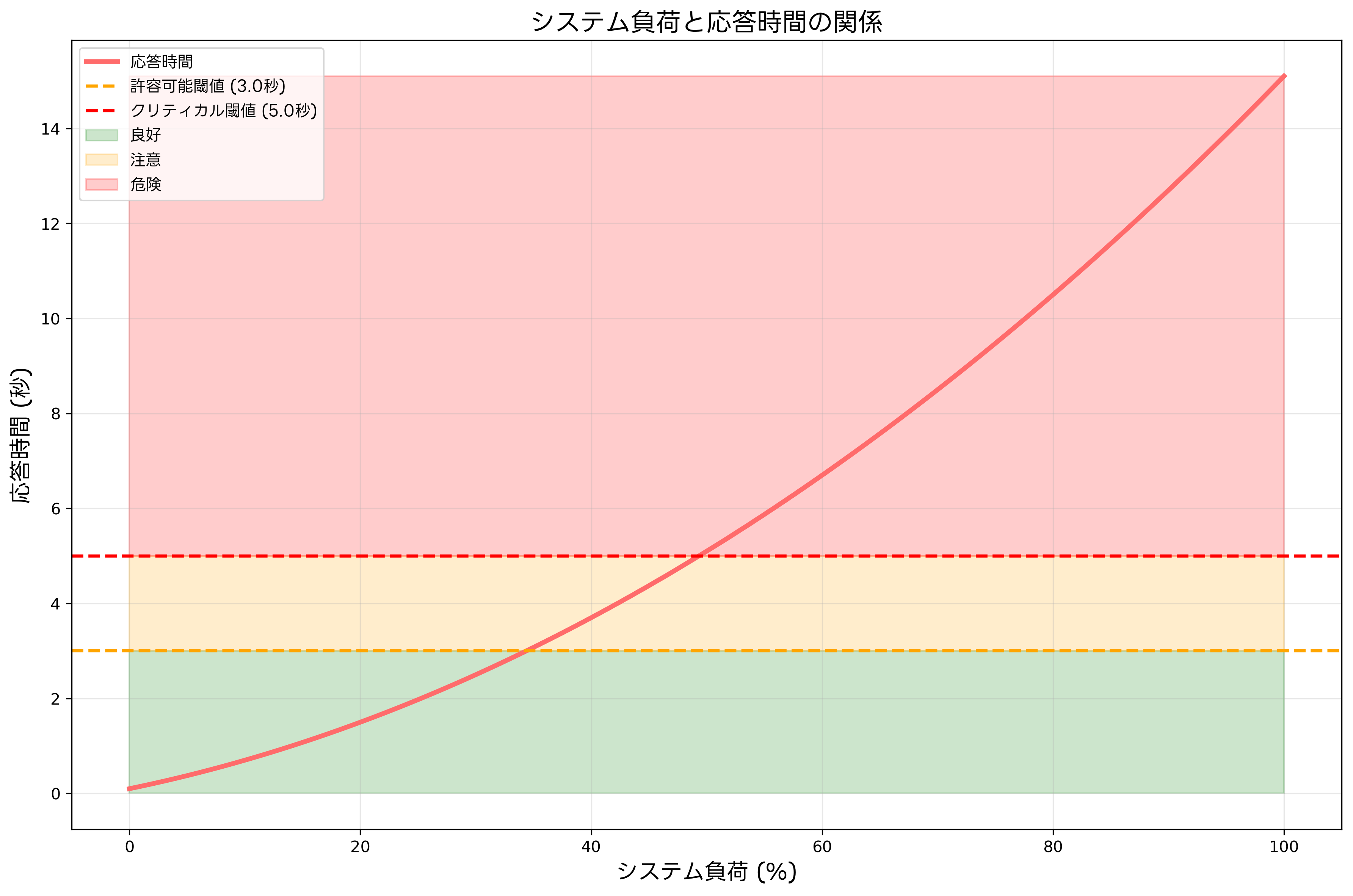

システム負荷と応答時間の関係性

システムの負荷と応答時間には、密接な関係があります。一般的に、負荷が増加するにつれて応答時間は非線形に増加し、特定の閾値を超えると急激に悪化する傾向があります。

軽負荷時には、システムリソースに十分な余裕があるため、応答時間は比較的安定しています。しかし、負荷が増加するにつれて、リソースの競合が発生し、待ち時間が増加し始めます。この段階では、負荷分散装置の導入により、負荷を複数のサーバーに分散させることが効果的です。

中負荷時には、システムリソースの使用率が高くなり、応答時間の変動が大きくなります。この段階では、キャッシュシステムの導入や高性能メモリの増設により、性能改善を図ることができます。

高負荷時には、システムリソースが飽和状態に近づき、応答時間が急激に増加します。この状況では、リクエストのキューイングや処理の遅延が顕著になり、最悪の場合はタイムアウトが発生します。スケールアウト対応システムの導入により、動的な処理能力の拡張が可能になります。

負荷テストの実施により、システムの限界点を事前に把握することが重要です。負荷テストツールを使用して、様々な負荷条件下での応答時間を測定し、システムの性能特性を理解します。

キューイング理論に基づくと、システムの利用率が100%に近づくにつれて、待ち時間は理論的に無限大に発散します。実際のシステム設計では、利用率を70-80%程度に抑えることで、安定した応答時間を維持することが推奨されます。

各種システムにおける応答時間特性

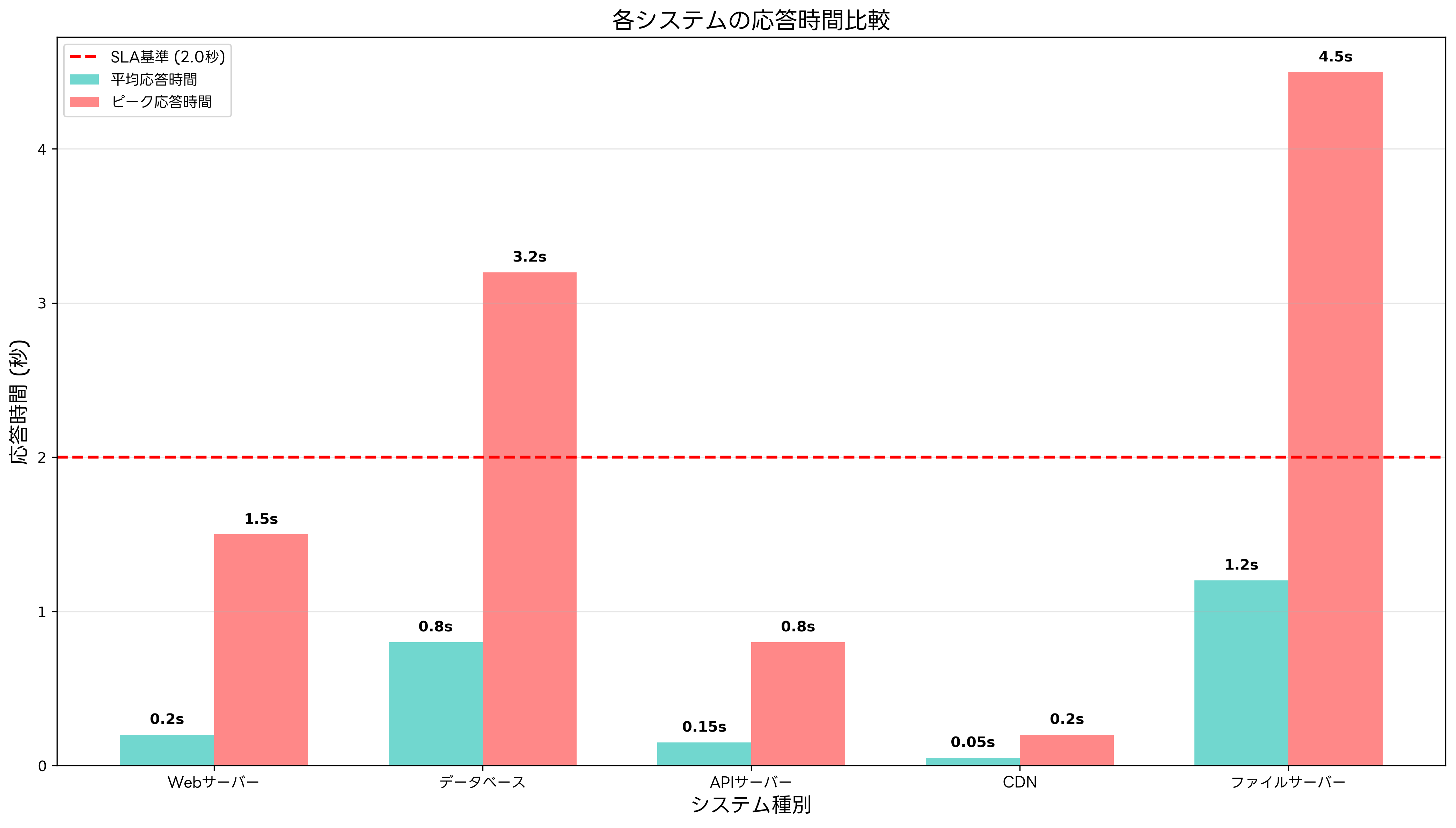

異なる種類のシステムでは、応答時間の特性や要求レベルが大きく異なります。これらの特性を理解することで、適切な性能目標の設定と最適化戦略の立案が可能になります。

Webサーバーでは、一般的に数百ミリ秒以内の応答時間が求められます。HTTPリクエストの処理、静的コンテンツの配信、動的コンテンツの生成などが主な処理となります。高性能Webサーバーソフトウェアの選択と適切な設定により、応答時間の最適化が可能です。

データベースシステムでは、クエリの複雑さやデータ量によって応答時間が大きく変動します。インデックスの最適化、クエリチューニング、ハードウェアの性能向上などが重要な改善要素となります。高性能データベースサーバーやデータベース最適化ツールの導入により、大幅な性能改善が期待できます。

APIサーバーでは、マイクロサービスアーキテクチャの普及により、複数のサービス間の連携が応答時間に大きく影響します。サービス間通信の最適化、非同期処理の活用、キャッシュ戦略の実装などが重要です。

CDN(Content Delivery Network)は、静的コンテンツの配信において極めて低い応答時間を実現します。エッジサーバーの地理的分散により、ユーザーに最も近い場所からコンテンツを配信し、通信時間を最小化します。企業向けCDNサービスの活用により、グローバルな配信性能の向上が可能です。

ファイルサーバーでは、ファイルサイズやアクセスパターンによって応答時間が大きく変わります。ストレージシステムの性能、ネットワーク帯域幅、ファイルシステムの最適化などが重要な要素となります。高速ネットワークストレージの導入により、大容量ファイルの高速転送が実現できます。

応答時間の統計分析と分布特性

応答時間の分析では、単純な平均値だけでなく、分布特性を理解することが重要です。正常時と異常時では、応答時間の分布が大きく異なるため、適切な統計分析により性能問題の早期発見が可能になります。

正常時の応答時間分布は、通常、正規分布に近い形状を示します。この場合、平均値と標準偏差により、大部分の応答時間を予測できます。しかし、システムに異常が発生すると、分布は非対称になり、長い応答時間のケースが増加します。

パーセンタイル値は、応答時間の分析において極めて有用な指標です。50パーセンタイル値(中央値)は平均的なユーザー体験を、95パーセンタイル値は大部分のユーザーが体験する最悪ケースを、99パーセンタイル値は極端なケースを表します。これらの指標を性能分析ソフトウェアで継続的に監視することで、性能劣化の兆候を早期に発見できます。

外れ値の分析も重要です。極端に長い応答時間は、システムの異常やボトルネックを示している可能性があります。これらの外れ値を詳細に分析することで、潜在的な問題を特定し、予防的な対策を講じることができます。

時系列分析により、応答時間の傾向や周期性を把握できます。日次、週次、月次の変動パターンを理解することで、予測的な性能管理が可能になります。時系列分析ツールを活用することで、高度な分析と予測が実現できます。

SLA(Service Level Agreement)の設定では、これらの統計指標を基準として使用します。例えば、「95%のリクエストが2秒以内に応答する」といった具合に、パーセンタイル値を用いた性能保証を行います。

応答時間改善の具体的手法

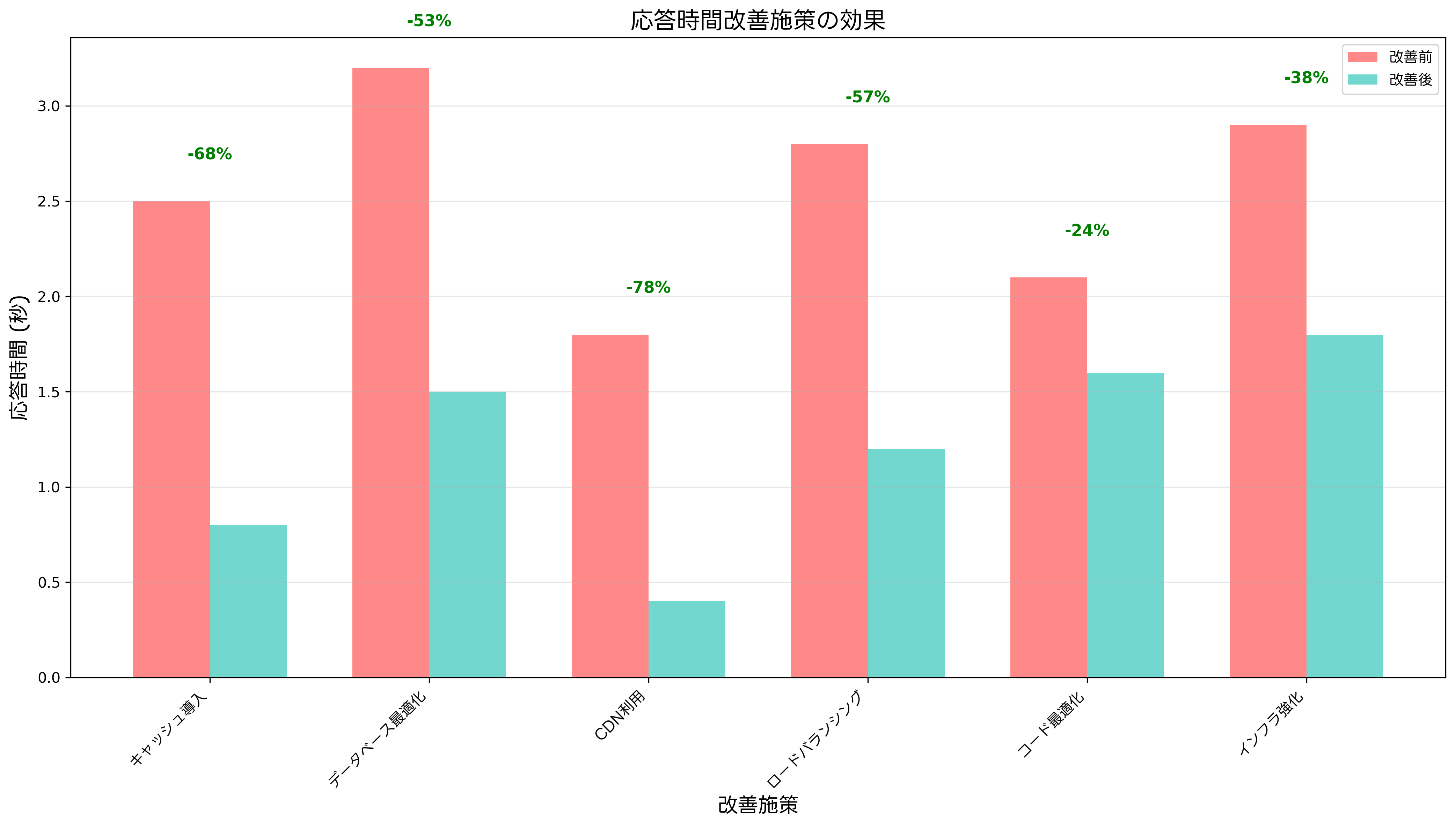

応答時間の改善には、様々なアプローチがあります。システムの各層において適切な最適化手法を適用することで、大幅な性能向上が期待できます。

キャッシュシステムの導入は、最も効果的な改善手法の一つです。頻繁にアクセスされるデータをメモリ上に保存することで、ディスクI/Oを削減し、大幅な応答時間短縮が可能です。高性能キャッシュサーバーやインメモリデータベースの導入により、劇的な性能改善が実現できます。

データベース最適化は、システム全体の性能に大きな影響を与えます。インデックスの適切な設計、クエリの最適化、テーブル設計の見直し、パーティショニングの活用などが重要です。データベースチューニングツールを使用することで、効率的な最適化作業が可能になります。

CDNの利用により、静的コンテンツの配信性能を大幅に向上させることができます。画像、CSS、JavaScript、動画などの静的ファイルをエッジサーバーから配信することで、サーバーの負荷軽減と応答時間短縮を同時に実現できます。

ロードバランシングの実装により、複数のサーバーに負荷を分散し、単一サーバーのボトルネックを解消できます。高性能ロードバランサーの導入により、高可用性と高性能を両立できます。

コードレベルの最適化も重要です。アルゴリズムの改善、不要な処理の削除、並行処理の活用、メモリ使用量の最適化などにより、処理時間を短縮できます。コード解析ツールを使用することで、性能ボトルネックとなるコード部分を特定できます。

インフラストラクチャの強化により、ハードウェアレベルでの性能向上が可能です。CPUの高速化、メモリの増設、高速ストレージの導入、ネットワーク帯域幅の拡張などが効果的です。エンタープライズ向けサーバーへの移行により、大幅な性能改善が期待できます。

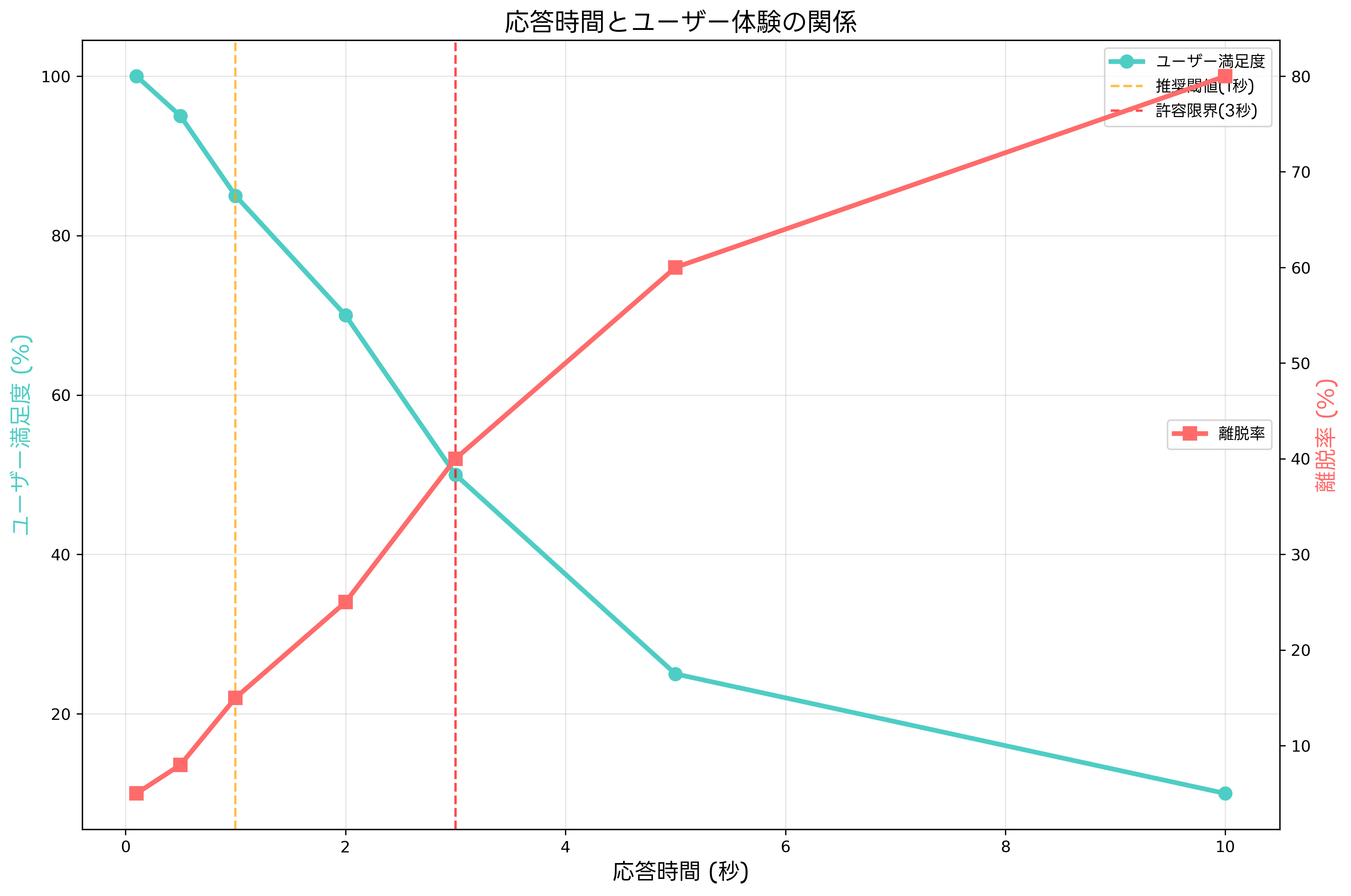

ユーザー体験と応答時間の密接な関係

応答時間は、ユーザー体験に直接的な影響を与える重要な要素です。ユーザーの満足度、離脱率、コンバージョン率などのビジネス指標と密接に関連しており、企業の収益に大きな影響を与えます。

心理学的研究によると、ユーザーは0.1秒以内の応答を「瞬時」と感じ、1秒以内の応答を「快適」と評価します。3秒を超えると「遅い」と感じ始め、10秒を超えると多くのユーザーが作業を放棄します。これらの閾値を理解することで、適切な性能目標を設定できます。

Webサイトの場合、ページの読み込み時間が1秒増加すると、コンバージョン率が7%低下するという調査結果があります。また、3秒以内にページが読み込まれない場合、53%のモバイルユーザーがサイトを離脱するとされています。ウェブサイト高速化ツールの活用により、これらの問題を効果的に解決できます。

モバイルアプリケーションでは、応答時間の重要性はさらに高まります。スマートフォンユーザーは、デスクトップユーザーよりも短い応答時間を期待する傾向があります。モバイルアプリ性能最適化ツールを使用することで、モバイル特有の制約を考慮した最適化が可能です。

企業の内部システムにおいても、応答時間は従業員の生産性に直結します。遅いシステムは従業員のストレスを増大させ、作業効率の低下を招きます。企業向け性能改善ソリューションの導入により、従業員満足度と生産性の向上を実現できます。

応答時間監視と測定技術

効果的な応答時間管理には、継続的な監視と正確な測定が不可欠です。適切な監視システムの構築により、問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。

リアルタイム監視システムの導入により、応答時間の変化を即座に検出できます。閾値を設定したアラート機能により、性能劣化の兆候を自動的に通知し、迅速な対応を促します。統合監視システムを使用することで、包括的な性能監視が実現できます。

APM(Application Performance Monitoring)ツールにより、アプリケーションレベルでの詳細な性能分析が可能です。コードレベルでのボトルネック特定、データベースクエリの分析、外部サービス呼び出しの監視などを行えます。APMソリューションの導入により、高度な性能分析が可能になります。

合成監視(Synthetic Monitoring)により、実際のユーザー体験を模擬した測定が可能です。定期的に自動実行されるテストにより、24時間365日の連続監視を実現できます。合成監視ツールを活用することで、ユーザー影響前の問題検出が可能です。

RUM(Real User Monitoring)により、実際のユーザーが体験している応答時間を測定できます。地理的分散、デバイス種別、ブラウザ種別などの様々な条件下での性能データを収集し、より現実的な性能評価が可能です。

応用情報技術者試験での出題パターン

応用情報技術者試験において、応答時間に関する問題は様々な形で出題されます。システム性能評価、待ち行列理論、性能改善手法などの観点から理解を深めることが重要です。

午前問題では、応答時間の定義、計算方法、性能指標の理解が問われます。平均応答時間、スループット、利用率などの基本概念の理解が必要です。応用情報技術者試験対策書を活用して、基礎知識を確実に身につけることが重要です。

待ち行列理論に基づく問題では、M/M/1モデルやM/M/nモデルなどの数学的モデルを使用した応答時間の計算が出題されます。到着率、サービス率、利用率などのパラメータを用いた計算問題に対応できるよう、待ち行列理論の専門書での学習が推奨されます。

午後問題では、実際のシステム設計や性能改善の文脈で応答時間が問われます。システム要件の分析、ボトルネックの特定、改善策の提案などの実践的な問題解決能力が評価されます。

性能改善に関する問題では、キャッシュ、ロードバランシング、データベース最適化などの具体的な技術についての理解が必要です。各技術の特徴、適用場面、効果などを正確に理解することが重要です。

クラウド環境での応答時間管理

クラウドコンピューティングの普及により、応答時間管理の手法も大きく変化しています。従来のオンプレミス環境とは異なる特性を理解し、適切な管理手法を適用することが重要です。

クラウドサービスでは、仮想化による性能のばらつき、マルチテナンシーによる影響、地理的分散による通信遅延などが応答時間に影響します。クラウド性能監視ツールを使用することで、これらの特性を考慮した監視が可能です。

オートスケーリング機能により、負荷に応じた動的なリソース調整が可能になります。適切なスケーリングポリシーの設定により、高負荷時でも安定した応答時間を維持できます。オートスケーリング管理ツールの活用により、効率的なリソース管理が実現できます。

マイクロサービスアーキテクチャでは、サービス間の通信が応答時間に大きく影響します。サービスメッシュの導入により、サービス間通信の監視と最適化が可能になります。サービスメッシュソリューションを使用することで、複雑な分散システムの管理が効率化されます。

新技術と応答時間の未来

技術の進歩により、応答時間改善の新たな可能性が生まれています。AI、機械学習、エッジコンピューティングなどの新技術を活用することで、従来では不可能だった応答時間の改善が実現できます。

AI による予測的スケーリングにより、負荷の増加を事前に予測し、必要なリソースを先行して準備できます。これにより、負荷急増時でも応答時間の悪化を防ぐことができます。AI搭載性能管理システムの導入により、インテリジェントな性能管理が可能になります。

エッジコンピューティングにより、処理をユーザーに近い場所で実行し、通信時間を大幅に短縮できます。特に、IoT デバイスやモバイルアプリケーションにおいて、劇的な応答時間改善が期待できます。

量子コンピューティングの実用化により、特定の計算問題において飛躍的な処理速度向上が期待されます。暗号処理、最適化問題、機械学習などの分野で、従来では不可能だった応答時間を実現できる可能性があります。

まとめ

応答時間は、システム性能を表す最も重要な指標の一つであり、ユーザー体験と直接的に関連する重要な要素です。応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、理論的な理解と実践的な応用能力の両方が求められます。

効果的な応答時間管理には、システム全体の理解、適切な測定と監視、継続的な改善活動が必要です。技術の進歩とともに新たな改善手法も生まれており、最新の技術動向を把握し続けることが重要です。

現代のビジネス環境では、応答時間の最適化が競争優位の源泉となります。ユーザーの期待値は年々高くなっており、優れた応答時間を実現するシステムが市場での成功を収めています。継続的な学習と実践により、変化する要求に対応できる能力を身につけることが、IT専門家として成功するための鍵となります。