現代の企業や組織において、情報資産を様々な脅威から守るために欠かせないのがリスクアセスメントです。この体系的なリスク評価手法は、応用情報技術者試験でも重要なトピックとして位置づけられており、情報セキュリティマネジメントの根幹を成す概念です。適切なリスクアセスメントを実施することで、限られたリソースを効率的に配分し、最大限のセキュリティ効果を得ることができます。

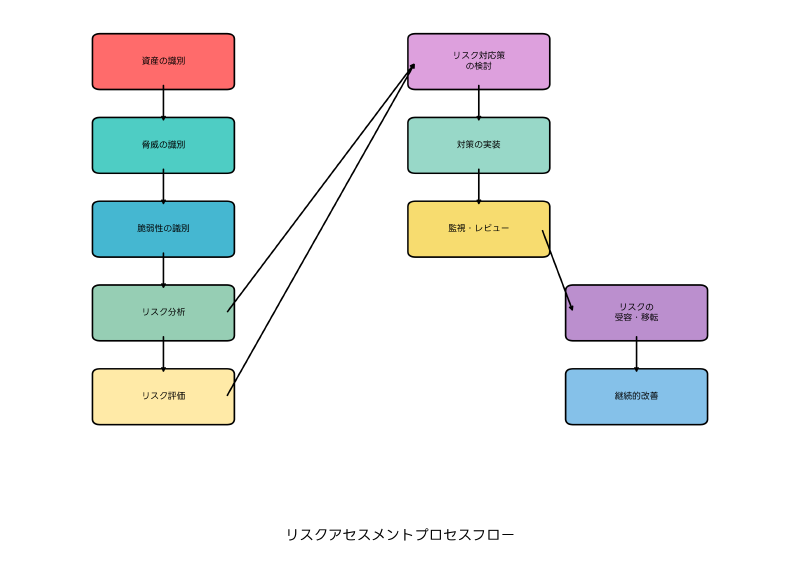

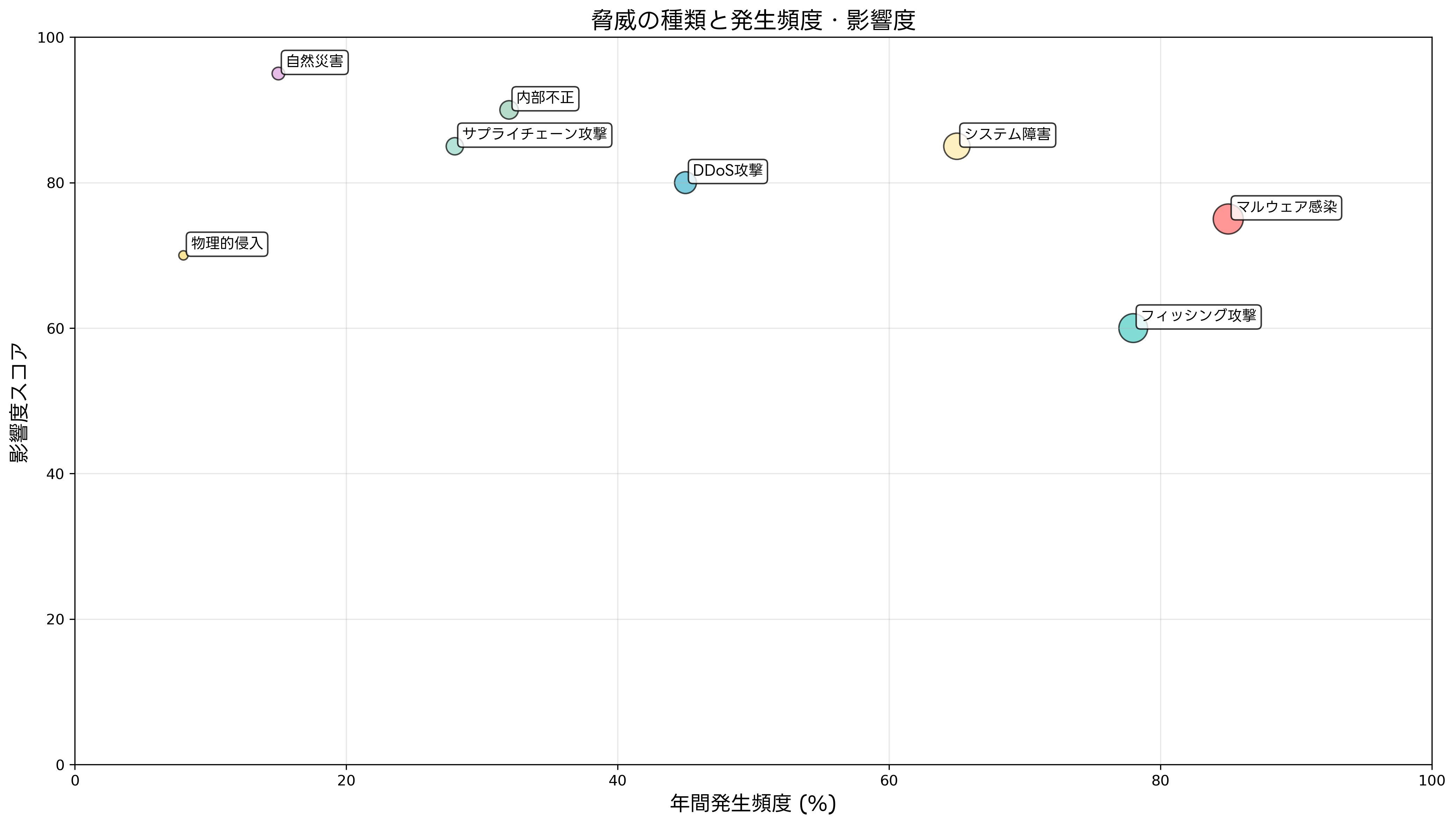

リスクアセスメントとは、組織の情報資産に対する脅威と脆弱性を特定し、それらが及ぼす潜在的なリスクを定量的または定性的に評価するプロセスです。このプロセスを通じて、組織は自身のセキュリティ態勢を客観的に把握し、適切なリスク対応策を策定することができます。

リスクアセスメントの基本概念と重要性

リスクアセスメントは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の中核的な活動の一つであり、ISO27001などの国際標準でも必須のプロセスとして定義されています。この評価プロセスでは、資産、脅威、脆弱性の3つの要素を総合的に分析し、リスクレベルを算出します。

組織の情報資産には、データ、システム、ネットワーク、人的資源、物理的資産など、様々な要素が含まれます。これらの資産の価値を正確に評価することが、効果的なリスクアセスメントの第一歩となります。資産価値の評価には、資産管理ソフトウェアやIT資産棚卸システムを活用することで、包括的かつ正確な資産台帳を作成できます。

脅威の識別では、外部脅威と内部脅威の両方を考慮する必要があります。外部脅威には、サイバー攻撃、自然災害、テロ攻撃などが含まれ、内部脅威には、従業員の不正行為、ミス、システムの不具合などが含まれます。脅威情報の収集と分析には、脅威インテリジェンスプラットフォームやセキュリティ情報収集ツールが有効です。

脆弱性の評価では、技術的脆弱性、物理的脆弱性、管理的脆弱性を体系的に洗い出します。技術的脆弱性の発見には、脆弱性スキャナーやペネトレーションテストツールを使用し、定期的な診断を実施することが重要です。

リスクマトリックスによる定量的評価

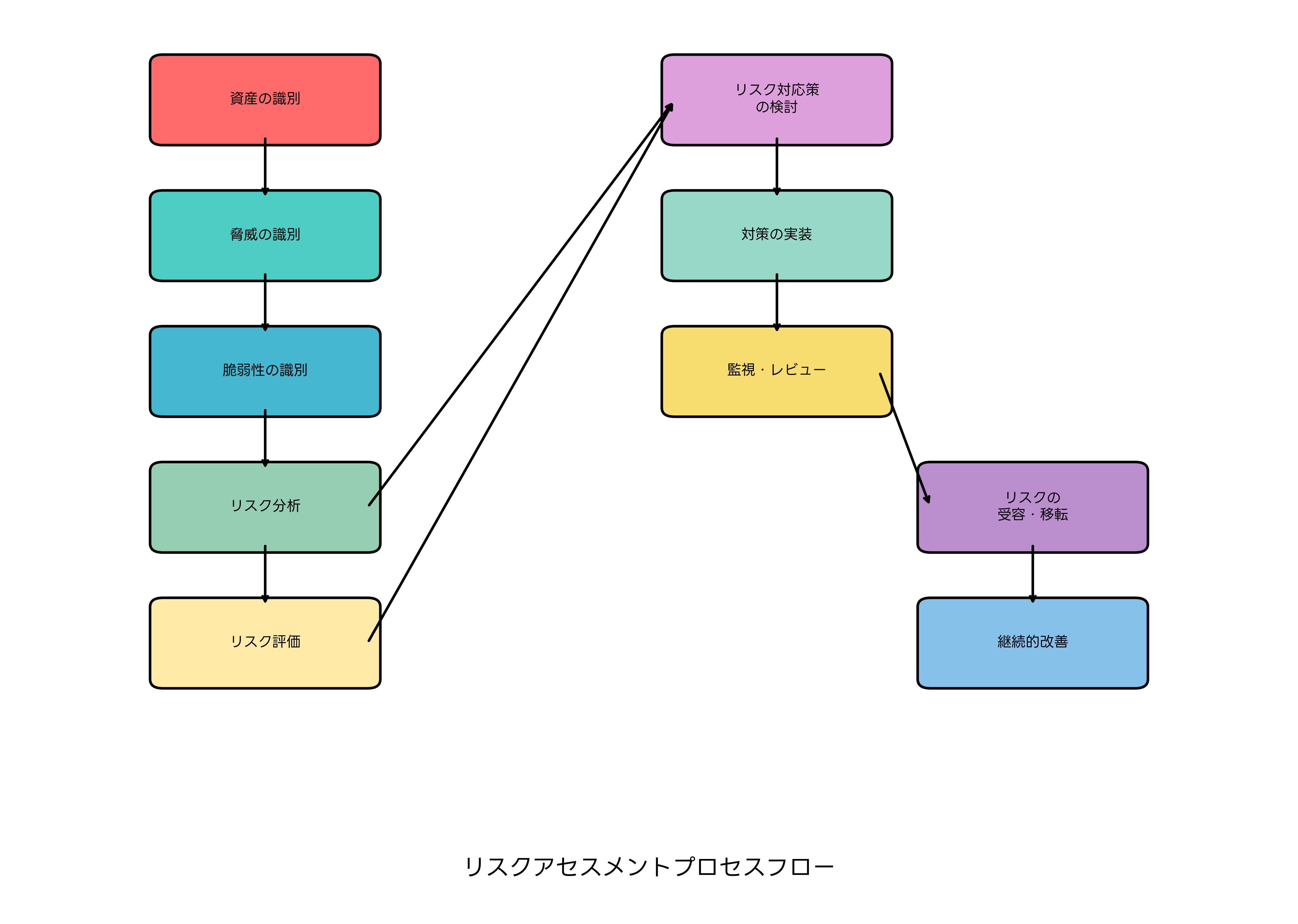

リスクの評価には、定量的手法と定性的手法がありますが、多くの組織ではリスクマトリックスを用いた定性的評価が採用されています。リスクマトリックスは、発生確率と影響度の2つの軸でリスクを評価し、視覚的に理解しやすい形でリスクレベルを表現します。

発生確率の評価では、過去の統計データ、業界レポート、専門家の判断などを総合的に考慮します。影響度の評価では、機密性、完全性、可用性への影響、財務的損失、法的責任、評判への影響などを多角的に分析します。これらの評価を支援するため、リスク評価ソフトウェアやリスク管理プラットフォームを導入することで、より精度の高い評価が可能になります。

リスクマトリックスの作成では、組織の規模、業界、リスク許容度に応じて、適切な評価基準を設定することが重要です。一般的に、5段階評価(極低、低、中、高、極高)が用いられますが、組織によっては3段階や7段階の評価を採用する場合もあります。

定量的なリスク評価手法としては、ALE(Annual Loss Expectancy:年間予想損失額)の算出があります。ALEは、SLE(Single Loss Expectancy:一回あたりの予想損失額)とARO(Annualized Rate of Occurrence:年間発生率)の積で算出され、リスクの金銭的価値を明確に示すことができます。この計算を効率化するため、財務リスク計算ツールや損失予測ソフトウェアの活用が推奨されます。

脅威の種類と発生頻度の分析

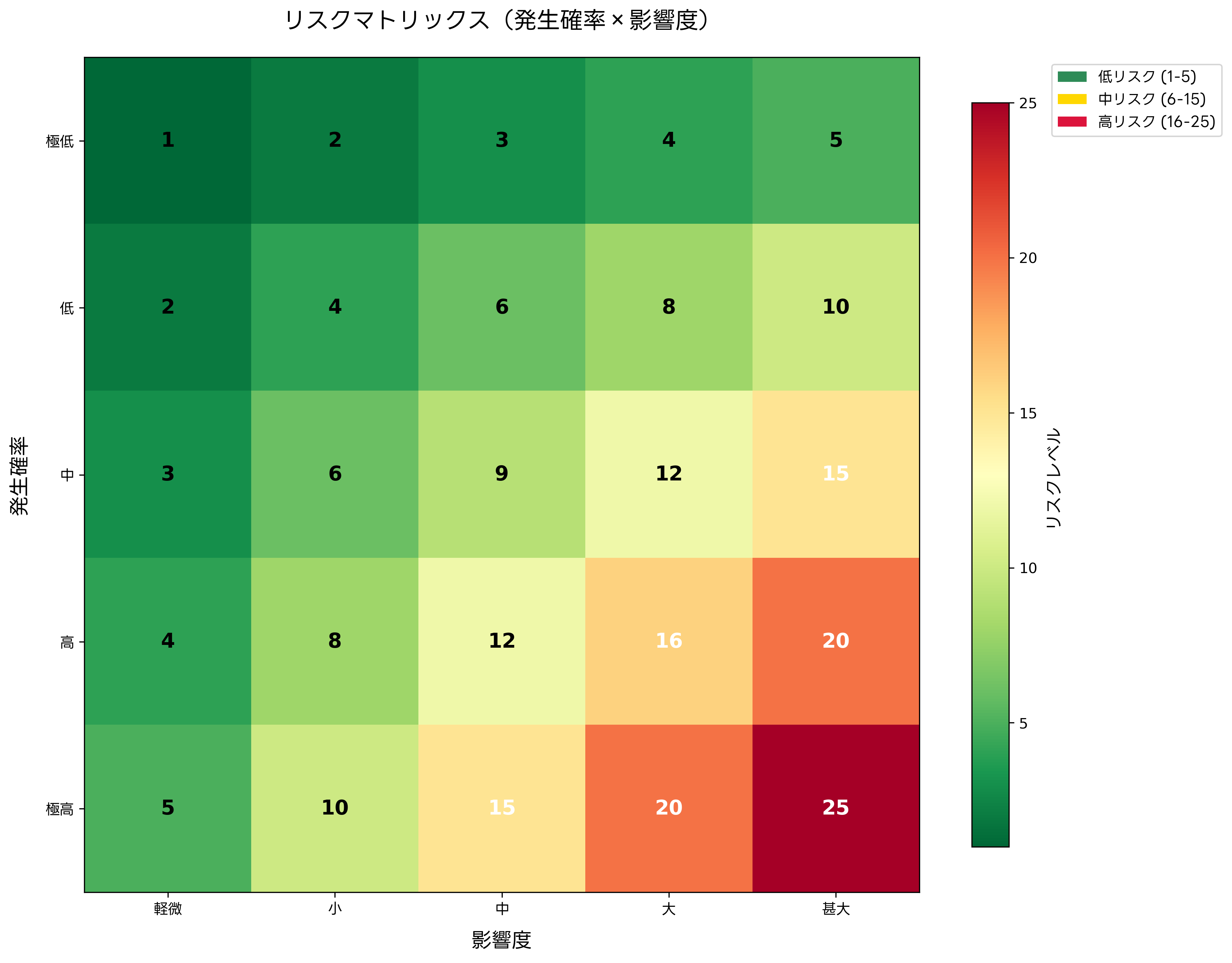

現代の情報システムが直面する脅威は多様化しており、その発生頻度と影響度を正確に把握することが重要です。サイバー攻撃の手法は日々進化しており、組織は最新の脅威動向を常に監視する必要があります。

マルウェア感染は最も頻繁に発生する脅威の一つであり、特にランサムウェアによる被害が深刻化しています。マルウェア対策には、統合型エンドポイント保護ソリューションや次世代アンチウイルスソフトの導入が効果的です。これらのソリューションは、従来のシグネチャベースの検出に加えて、行動分析や機械学習を活用した高度な脅威検出機能を提供します。

フィッシング攻撃は、メールやWebサイトを通じてユーザーの認証情報や機密情報を詐取する攻撃手法です。この脅威に対抗するため、メールセキュリティゲートウェイやフィッシング対策訓練ツールを導入し、技術的対策と従業員教育を組み合わせた多層防御を実装することが重要です。

DDoS攻撃は、大量のトラフィックを送信してシステムを停止させる攻撃です。この脅威への対策には、DDoS防御システムやクラウド型DDoS対策サービスの導入により、大規模な攻撃トラフィックを効果的に軽減できます。

内部不正は発生頻度は比較的低いものの、影響度が非常に高い脅威です。内部不正の検出と防止には、ユーザー行動分析ツールや特権アクセス管理システムを導入し、異常な活動を早期に検出することが重要です。

システム障害は技術的な問題による脅威であり、ハードウェア故障、ソフトウェアバグ、設定ミスなどが原因となります。この脅威への対策には、システム監視ツールや冗長化システムの導入により、障害の早期発見と迅速な復旧を実現できます。

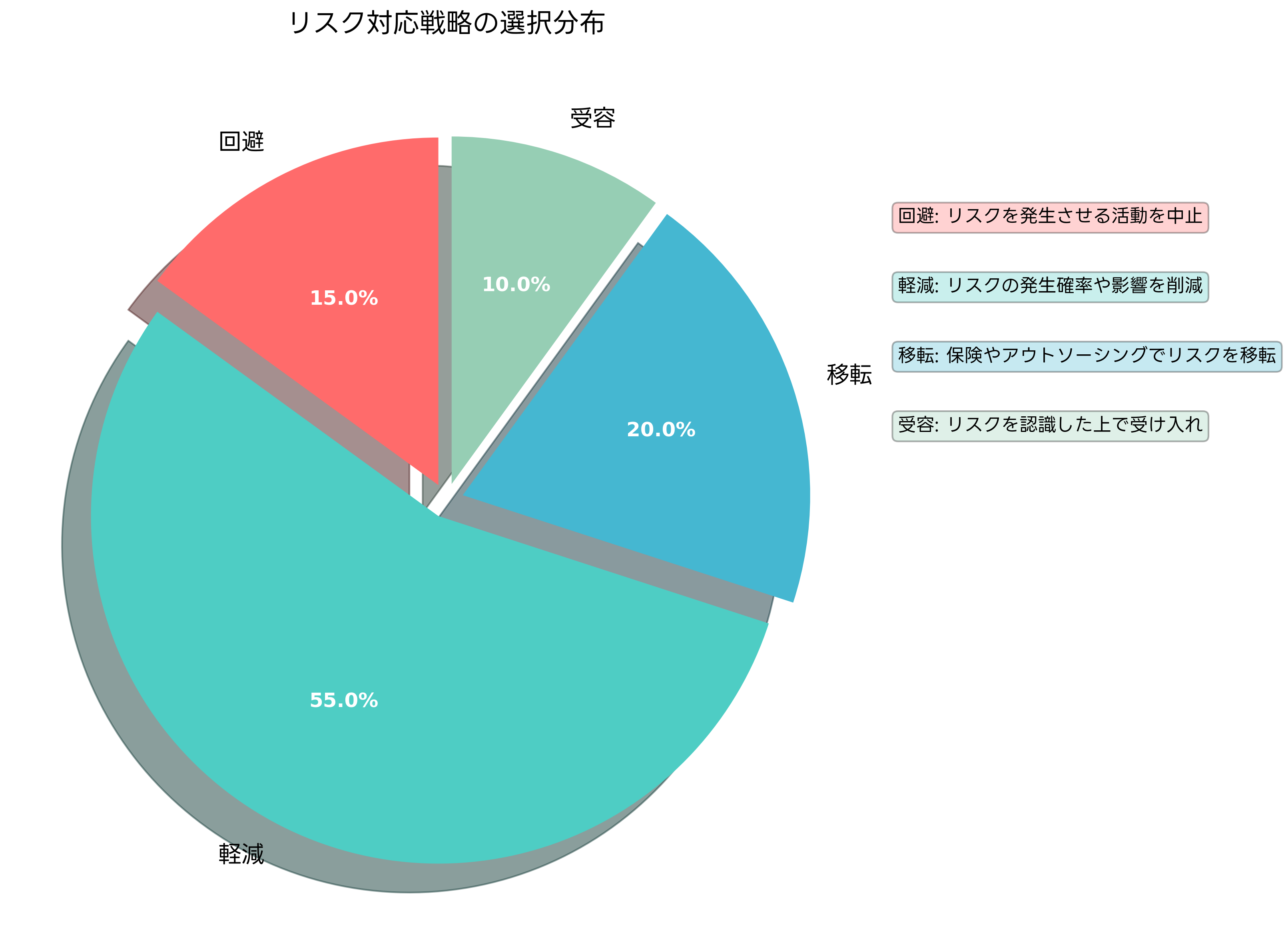

リスク対応戦略の選択と実装

リスクアセスメントによって特定されたリスクに対しては、4つの基本的な対応戦略があります。回避、軽減、移転、受容のそれぞれの戦略には、適用すべき状況とコスト・ベネフィットの考慮が必要です。

リスク回避は、リスクを発生させる活動や業務そのものを中止することです。例えば、セキュリティリスクが高い外部サービスの利用を停止したり、リスクの高い新技術の導入を見送ったりする場合があります。ただし、ビジネス機会の損失というトレードオフも考慮する必要があります。

リスク軽減は最も一般的な対応戦略であり、セキュリティ対策の実装によってリスクの発生確率や影響度を削減します。ファイアウォールの導入、暗号化の実装、従業員教育の実施などが代表的な軽減策です。効果的な軽減策の選択には、セキュリティ対策比較ツールや ROI計算ソフトウェアを活用し、コスト効率の高い対策を選定することが重要です。

リスク移転は、保険の加入やアウトソーシングによってリスクを第三者に移転する戦略です。サイバー保険の加入、クラウドサービスの利用、セキュリティ業務の外部委託などが該当します。サイバー保険比較サービスやセキュリティサービス評価ツールを利用して、最適な移転先を選択することができます。

リスク受容は、リスクを認識した上で、追加の対策を講じずに現状を維持する戦略です。対策コストがリスクによる損失を上回る場合や、リスクレベルが組織の許容範囲内にある場合に選択されます。受容したリスクについても、定期的な再評価を実施し、状況の変化に応じて対応戦略を見直すことが重要です。

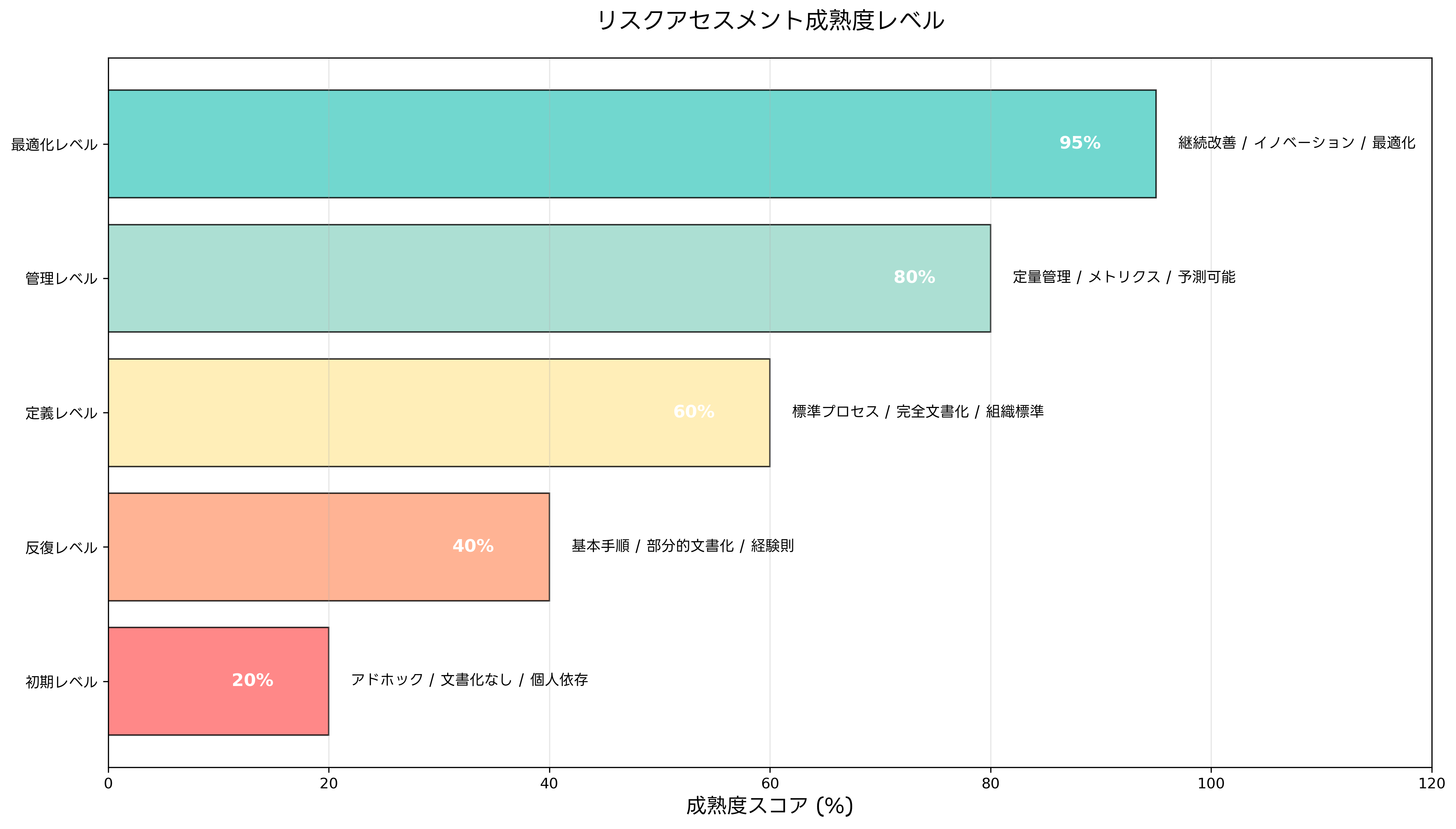

リスクアセスメントの成熟度レベル

組織のリスクアセスメント能力は、成熟度レベルによって評価することができます。成熟度モデルを活用することで、現在の組織の状況を客観的に把握し、改善の方向性を明確にできます。

初期レベルでは、リスクアセスメントが個人の経験や直感に依存しており、体系的なプロセスが確立されていません。この段階では、リスク管理フレームワーク導入ガイドやセキュリティ評価テンプレートを活用して、基本的なプロセスを構築することから始めることが重要です。

反復レベルでは、基本的な手順が確立され、部分的な文書化が行われています。しかし、プロセスの標準化や一貫性には課題があります。この段階では、プロセス標準化ツールや文書管理システムを導入し、プロセスの改善と標準化を進めることが効果的です。

定義レベルでは、組織全体で標準化されたプロセスが確立され、完全な文書化が行われています。リスクアセスメントが組織の標準として定着し、一貫した評価が可能になります。このレベルでは、品質管理システムやプロセス改善ツールを活用して、プロセスの継続的な改善を図ることができます。

管理レベルでは、定量的な管理が行われ、メトリクスを用いた予測可能なリスクアセスメントが実現されています。統計的手法を活用してプロセスの性能を測定し、改善点を特定できます。この段階では、統計分析ソフトウェアやビジネスインテリジェンスツールを導入し、データドリブンな意思決定を支援できます。

最適化レベルでは、継続的な改善とイノベーションが組織文化として根付いており、プロセスの最適化が常に行われています。新しい技術やベストプラクティスを積極的に取り入れ、業界のリーダーとしての地位を確立できます。このレベルでは、イノベーション管理プラットフォームやベストプラクティス共有システムを活用し、継続的な革新を推進できます。

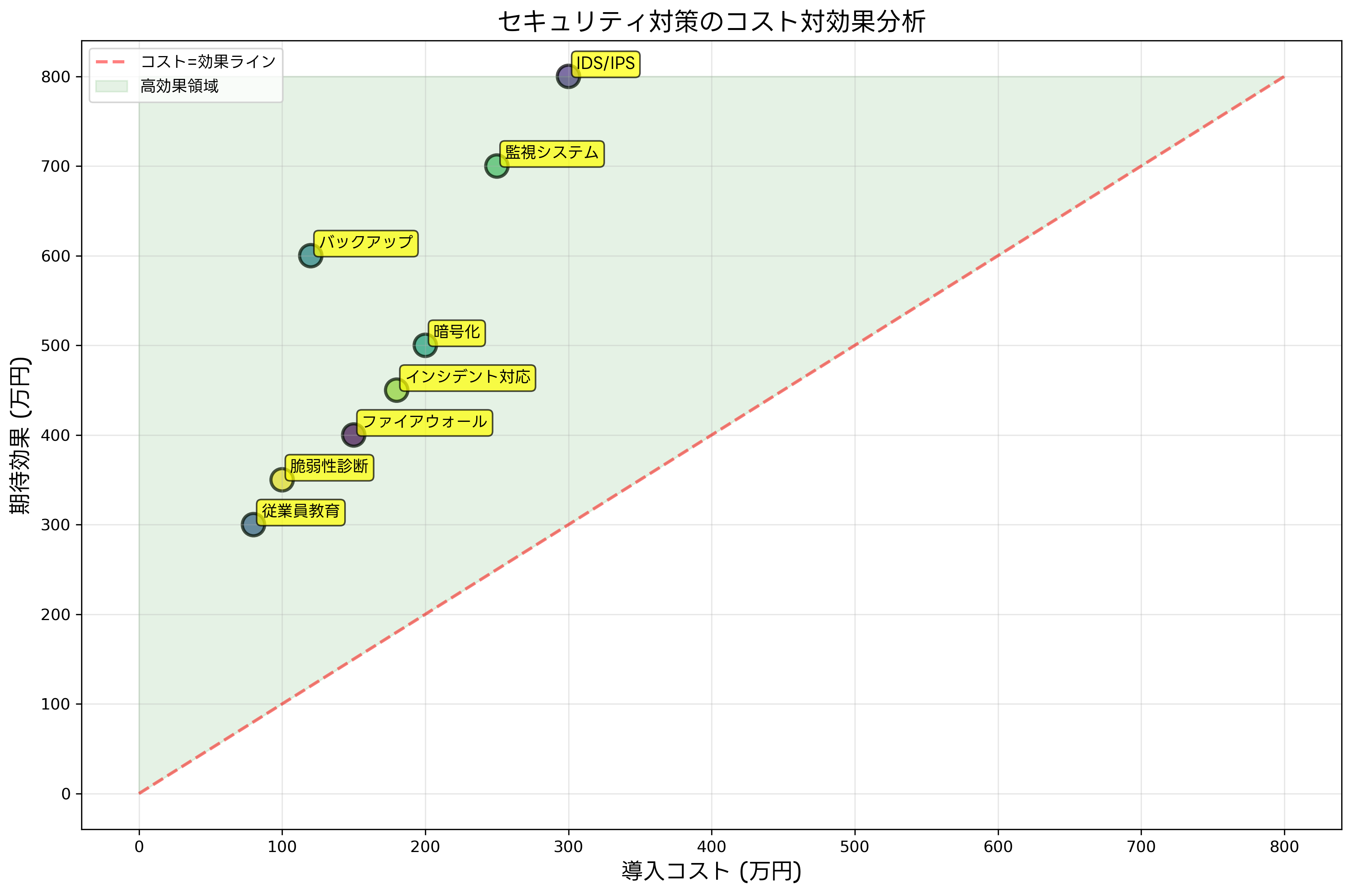

コスト対効果分析による投資判断

セキュリティ対策への投資判断において、コスト対効果分析は重要な役割を果たします。限られた予算の中で最大限のセキュリティ効果を得るためには、各対策の投資効率を正確に評価する必要があります。

コスト対効果分析では、対策の導入コスト、運用コスト、期待される効果、リスク軽減量などを総合的に評価します。効果の測定には、回避できる損失額、業務効率の向上、コンプライアンス要件の満足度などが含まれます。これらの分析を支援するため、投資効果分析ツールやセキュリティROI計算ソフトを活用することで、客観的な判断材料を得ることができます。

従業員教育は比較的低コストで高い効果を得られる対策の代表例です。フィッシング攻撃や内部不正の防止に大きな効果があり、投資効率が非常に高い対策として評価されています。効果的な教育プログラムの実施には、セキュリティ教育プラットフォームやオンライン研修システムを活用し、継続的かつ効果的な教育を実現できます。

バックアップシステムは、データ損失やシステム障害からの復旧において極めて高い効果を発揮します。クラウドベースのバックアップソリューションの普及により、コストも大幅に削減されています。適切なバックアップ戦略の策定には、バックアップ計画策定ツールや災害復旧計画ソフトウェアを活用することが効果的です。

IDS/IPSシステムは、高度な脅威の検出と防御において高い効果を発揮しますが、導入と運用にはある程度のコストがかかります。しかし、大規模な攻撃による被害を防ぐことを考慮すると、その投資効果は非常に高いと評価されます。適切なIDS/IPSの選択には、侵入検知システム比較ツールを活用し、組織の要件に最適なソリューションを選定することが重要です。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験において、リスクアセスメントは情報セキュリティ分野の中核的なトピックとして頻繁に出題されています。試験では、理論的な知識だけでなく、実践的な応用能力も問われるため、包括的な理解が必要です。

午前問題では、リスクアセスメントの基本概念、プロセス、手法に関する知識が問われます。特に、資産価値の評価、脅威の分類、脆弱性の種類、リスクの算出方法、対応戦略の選択などが頻出テーマです。これらの知識を体系的に習得するため、応用情報技術者試験対策書や情報セキュリティ試験対策本を活用した学習が効果的です。

午後問題では、より実践的なシナリオが出題され、具体的な組織や状況におけるリスクアセスメントの実施方法が問われます。例えば、新システムの導入時のリスク評価、セキュリティインシデント後の再評価、事業継続計画の策定におけるリスク分析などが出題されます。これらの問題に対応するため、ケーススタディ集や実践的問題集を用いた演習が重要です。

リスクマトリックスの作成と活用は、試験でも頻繁に問われる重要なスキルです。発生確率と影響度の評価基準、リスクレベルの算出方法、優先順位の決定プロセスなどを正確に理解し、実際に計算できる能力が求められます。計算問題の対策には、計算問題集や数値計算練習ソフトを活用した反復練習が効果的です。

新技術とリスクアセスメントの進化

近年の技術革新により、リスクアセスメントの手法も大きく進化しています。人工知能、機械学習、ビッグデータ分析などの新技術を活用することで、より精度の高いリスク評価と予測が可能になっています。

AIを活用したリスクアセスメントでは、大量のデータから隠れたパターンを発見し、従来では見逃されていたリスクを特定できます。また、機械学習アルゴリズムにより、過去のインシデント データから将来のリスクを予測することも可能になっています。これらの先進的な手法を学ぶため、AI・機械学習セキュリティ書籍やデータサイエンス入門書による学習が推奨されます。

クラウドコンピューティングの普及により、従来のオンプレミス環境とは異なる新たなリスク要因が登場しています。クラウド環境特有のリスクアセスメント手法や、マルチクラウド環境でのリスク管理手法を理解することが重要です。これらの知識を習得するため、クラウドセキュリティ専門書やクラウドリスク管理ガイドを活用した学習が有効です。

IoT(Internet of Things)デバイスの普及により、新たなセキュリティリスクが生まれています。IoT環境でのリスクアセスメントでは、デバイスの多様性、通信の複雑さ、管理の困難さなどを考慮する必要があります。IoTセキュリティに関する知識を深めるため、IoTセキュリティ技術書や組み込みシステムセキュリティ書籍による学習が推奨されます。

組織的な取り組みと継続的改善

効果的なリスクアセスメントの実施には、技術的な手法だけでなく、組織的な取り組みが不可欠です。経営層のコミットメント、適切な体制の構築、継続的な教育と訓練が成功の鍵となります。

リスクアセスメント体制の構築では、各部門の代表者からなるリスク管理委員会の設置、専門知識を持った担当者の配置、外部専門家との連携などが重要です。組織内でのリスク管理体制を強化するため、リスク管理組織論書籍やガバナンス・リスク・コンプライアンス入門書による学習が有効です。

継続的改善のサイクルを確立することで、リスクアセスメントの精度と効果を向上させることができます。PDCAサイクルを活用し、定期的な見直しと改善を実施することが重要です。改善活動を支援するため、継続的改善手法書籍や品質改善ツール集を活用することができます。

従業員のリスク意識向上は、組織全体のセキュリティレベル向上に直結します。定期的な研修の実施、セキュリティ意識調査の実施、インシデント事例の共有などを通じて、組織全体のリスクリテラシーを向上させることが重要です。効果的な教育プログラムの策定には、セキュリティ教育設計書やリスク教育教材を参考にすることができます。

まとめ

リスクアセスメントは、現代の情報社会において組織が直面する様々なセキュリティリスクを体系的に評価し、適切な対策を講じるための重要な手法です。適切なリスクアセスメントを実施することで、組織は限られたリソースを効率的に配分し、最大限のセキュリティ効果を得ることができます。

技術の進歩とともに、リスクアセスメントの手法も進化し続けています。AIや機械学習などの新技術を活用することで、より精度の高いリスク評価が可能になっています。また、クラウドやIoTなどの新しい技術領域に対応したリスクアセスメント手法の開発も進んでいます。

応用情報技術者試験においても、リスクアセスメントは重要な出題分野として位置づけられており、理論的な知識と実践的な応用能力の両方が求められます。継続的な学習と実践を通じて、変化するリスク環境に対応できる能力を身につけることが重要です。

組織の情報セキュリティを確保するためには、技術的な対策だけでなく、組織的な取り組みも不可欠です。経営層のリーダーシップの下、全社一丸となってリスクアセスメントに取り組むことで、安全で信頼性の高い情報システムを構築することができます。