現代の企業活動において、リスクマネジメントは組織の存続と発展を左右する重要な経営戦略です。情報技術の急速な発展とデジタル化の進展により、企業が直面するリスクは多様化し、複雑化しています。応用情報技術者試験では、このリスクマネジメントに関する深い理解が求められ、特に情報システムに関連するリスク管理の知識は必須となっています。

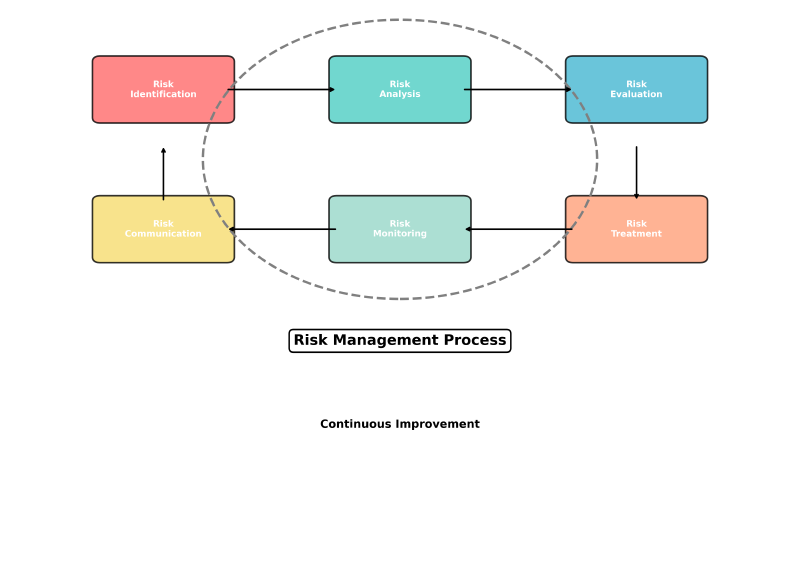

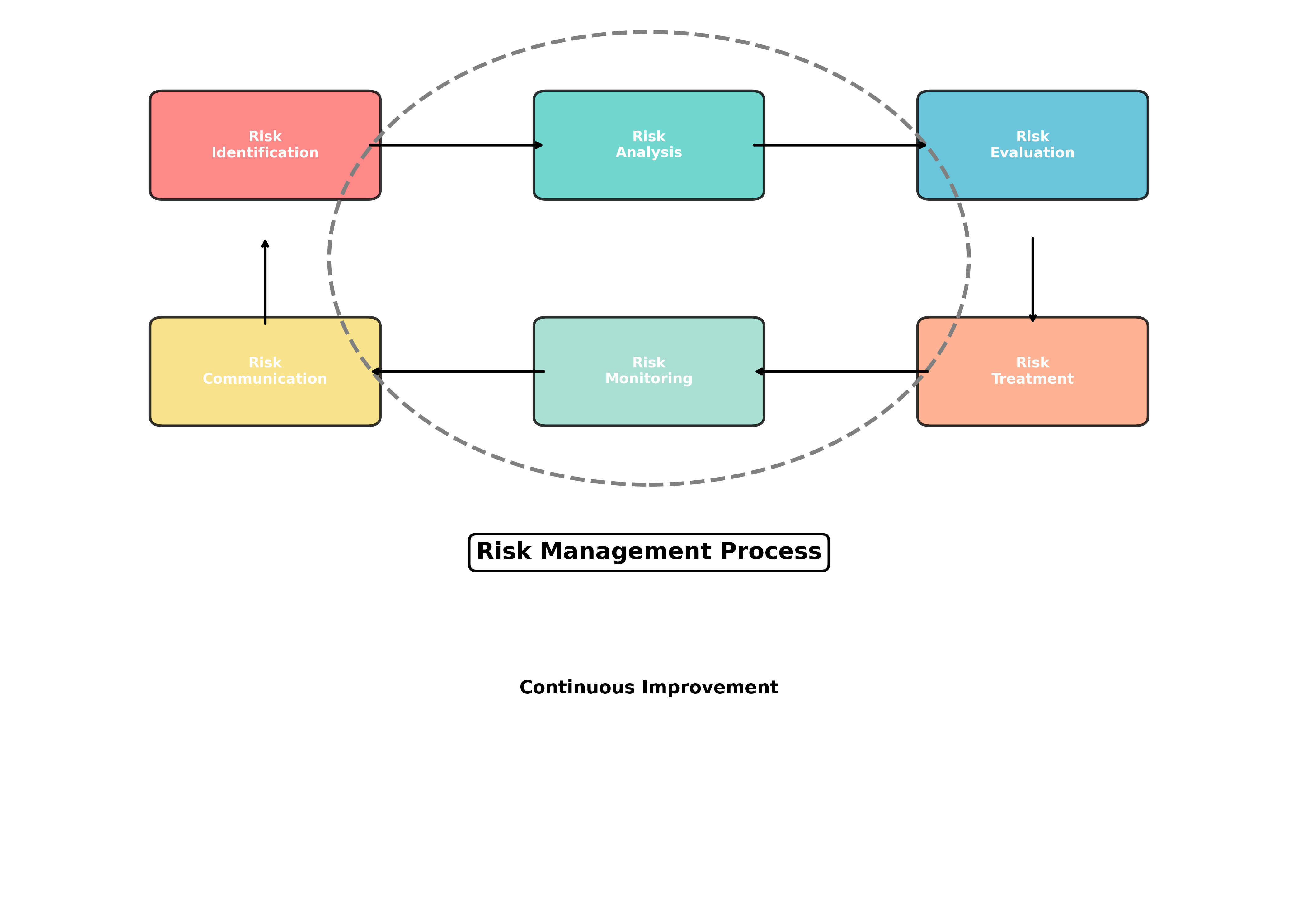

リスクマネジメントとは、組織が直面する様々なリスクを体系的に特定、分析、評価し、適切な対応策を講じることで、組織の目標達成を阻害する要因を最小化するプロセスです。このプロセスは単なる危機管理ではなく、組織の競争優位性を維持し、持続的な成長を実現するための戦略的な取り組みとして位置づけられています。

リスクマネジメントの基本概念と重要性

リスクマネジメントの根本的な考え方は、将来起こりうる不確実性を可能な限り予測し、その影響を最小化することにあります。ここでいうリスクとは、組織の目標達成に対する脅威となりうる事象や状況を指し、必ずしも負の影響だけでなく、機会の喪失という観点も含まれます。

現代の情報社会において、企業が依存している情報システムの重要性は計り知れません。顧客データ、財務情報、知的財産、業務プロセスなど、企業の価値創造に不可欠な情報資産が情報システムによって管理されています。これらの情報資産に対するリスクが顕在化した場合、企業は深刻な損害を被る可能性があります。

効果的なリスクマネジメントを実現するためには、包括的なリスク管理ソフトウェアの導入が重要です。これらのツールを活用することで、リスクの可視化、分析、監視を効率的に行うことができます。また、リスク管理コンサルティング書籍を参考にして、業界のベストプラクティスを学ぶことも有効です。

リスクマネジメントの実装には、技術的な対策だけでなく、組織的な取り組みも必要です。経営陣のコミットメント、従業員の意識向上、適切なガバナンス体制の構築などが、成功の鍵となります。特に、リスクマネジメント教育プログラムを通じて、組織全体でリスク意識を共有することが重要です。

リスクの特定と分析プロセス

リスクマネジメントの第一歩は、組織が直面する可能性のあるリスクを包括的に特定することです。この段階では、内部環境と外部環境の両方から発生しうるリスクを体系的に洗い出す必要があります。情報システムに関連するリスクとしては、技術的リスク、運用リスク、人的リスク、法的・規制リスク、外部環境リスクなどが挙げられます。

技術的リスクには、システム障害、サイバー攻撃、データ損失、ソフトウェアの脆弱性、ハードウェアの故障などが含まれます。これらのリスクを効果的に管理するためには、システム監視ツールや脆弱性スキャナーなどの技術的なソリューションが不可欠です。

運用リスクは、日常の業務プロセスや手順に関連するリスクです。運用ミス、プロセスの不備、監視不足、バックアップの失敗などが代表的な例です。運用リスクを軽減するためには、標準化された手順書の作成、定期的な監査、従業員の教育訓練が重要です。運用管理システムを導入することで、運用プロセスの自動化と標準化を実現できます。

人的リスクは、従業員の行動や能力に関連するリスクです。内部不正、教育不足、キーパーソンの離職、権限管理の不備などが含まれます。人的リスクの管理には、適切な採用プロセス、継続的な教育プログラム、内部統制システムの構築が必要です。人事管理システムを活用して、従業員のスキル管理やアクセス権限の管理を効率化できます。

リスクの分析段階では、特定されたリスクの発生確率と影響度を評価します。この評価には、定量的手法と定性的手法の両方が用いられます。定量的手法では、過去のデータや統計的手法を用いてリスクを数値化します。一方、定性的手法では、専門家の知見や経験に基づいてリスクを評価します。

リスク分析の精度を向上させるためには、リスク分析ソフトウェアの活用が効果的です。これらのツールは、複雑なリスク要因を体系的に分析し、可視化する機能を提供します。また、リスク評価手法に関する専門書を参考にして、適切な評価手法を選択することも重要です。

リスクマトリックスによる評価手法

リスクマトリックスは、リスクの発生確率と影響度を二次元のマトリックス上にプロットして、リスクの優先順位を可視化する手法です。この手法により、限られたリソースを最も重要なリスクに集中して配分することが可能になります。

リスクマトリックスでは、通常、発生確率を「非常に低い」から「非常に高い」の5段階、影響度を「軽微」から「重大」の5段階で評価します。各リスクをマトリックス上にプロットすることで、高優先度のリスク(高確率・高影響)から低優先度のリスク(低確率・低影響)まで、視覚的に分類できます。

高リスク領域(赤色)に分類されたリスクは、組織にとって最も深刻な脅威となる可能性があるため、即座に対応策を講じる必要があります。中リスク領域(黄色)のリスクは、定期的な監視と段階的な対応が必要です。低リスク領域(緑色)のリスクは、定期的な見直しによる継続的な監視で十分な場合が多いです。

リスクマトリックスの作成と管理には、リスクマトリックス作成ツールが有用です。これらのツールは、リスクデータの入力、可視化、更新作業を効率化し、組織全体でのリスク情報の共有を促進します。

リスクマトリックスを効果的に活用するためには、定期的な見直しと更新が重要です。事業環境の変化、新たな脅威の出現、対策の実施状況などを反映して、マトリックスを継続的に更新する必要があります。また、リスク評価研修プログラムを通じて、評価者のスキル向上を図ることも重要です。

リスク対応戦略の選択と実装

リスクが特定・評価された後は、適切な対応戦略を選択し、実装する必要があります。一般的なリスク対応戦略には、回避(Avoid)、軽減(Mitigate)、転嫁(Transfer)、受容(Accept)の4つがあります。これらの戦略は、リスクの性質、組織のリスク許容度、利用可能なリソースなどを考慮して選択されます。

回避戦略は、リスクの原因となる活動や状況を完全に排除する方法です。この戦略は最も確実にリスクを除去できますが、同時にビジネス機会を失う可能性もあります。例えば、セキュリティリスクを避けるためにクラウドサービスの利用を完全に停止することは、リスクを回避できますが、クラウドの利便性や効率性も失うことになります。

軽減戦略は、リスクの発生確率や影響度を低減させる対策を講じる方法です。これは最も一般的なリスク対応戦略であり、技術的対策、管理的対策、物理的対策の組み合わせによって実現されます。例えば、データバックアップシステムの導入により、データ損失リスクの影響度を軽減できます。

転嫁戦略は、リスクを第三者に移転する方法です。保険の加入、アウトソーシング、契約条項による責任の移転などが代表的な例です。サイバー保険の加入により、サイバー攻撃による損害の一部を保険会社に転嫁できます。また、クラウドセキュリティサービスを利用することで、セキュリティ管理の責任を専門事業者に移転することも可能です。

受容戦略は、リスクを認識した上で、特別な対策を講じずにそのリスクを受け入れる方法です。この戦略は、リスクの影響が軽微であり、対策コストがリスクによる損失を上回る場合に選択されます。ただし、受容したリスクについても継続的な監視が必要です。

リスク監視と継続的改善

リスクマネジメントは一度実装すれば終わりではなく、継続的な監視と改善が必要なプロセスです。環境の変化、新たな脅威の出現、対策の有効性の変化などを考慮して、リスクマネジメントシステムを継続的に更新していく必要があります。

効果的なリスク監視には、適切な指標(KRI:Key Risk Indicators)の設定が重要です。これらの指標により、リスクの状況変化を早期に検出し、必要に応じて対応策を調整できます。例えば、システムの稼働率、セキュリティインシデントの発生件数、コンプライアンス違反の件数などが代表的なKRIです。

リスク監視の自動化には、リスク監視ダッシュボードや統合監視システムの導入が効果的です。これらのツールにより、リアルタイムでのリスク状況の把握と、異常時の迅速な対応が可能になります。

継続的改善のためには、定期的なリスクアセスメントの実施、対策の有効性評価、新たなリスクの特定、対応策の見直しが必要です。また、リスクマネジメント成熟度評価を実施することで、組織のリスクマネジメント能力の現状を把握し、改善の方向性を明確にできます。

事業継続計画(BCP)とリスクマネジメント

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)は、リスクマネジメントの重要な構成要素の一つです。BCPは、災害やシステム障害などの重大なインシデントが発生した場合に、事業の継続性を確保し、迅速な復旧を実現するための計画です。

BCPの策定には、まずビジネス影響度分析(BIA:Business Impact Analysis)を実施し、組織の重要業務とその依存関係を明確にする必要があります。この分析により、各業務の停止が組織に与える影響の大きさと、許容可能な停止時間(RTO:Recovery Time Objective)、データ損失の許容範囲(RPO:Recovery Point Objective)を決定します。

効果的なBCPの策定には、BCP策定支援ツールや事業継続管理システムの活用が有効です。これらのツールは、BCP策定プロセスの標準化、関係者間の協働、計画の維持管理を支援します。

BCPの実効性を確保するためには、定期的な訓練とテストが不可欠です。机上演習、シミュレーション訓練、実地訓練などを組み合わせて、計画の有効性を検証し、改善点を特定します。また、BCP訓練シナリオ集を参考にして、多様な状況に対応できる訓練プログラムを策定することも重要です。

規制・コンプライアンスとリスクマネジメント

現代の企業は、様々な法規制や業界標準への対応が求められており、コンプライアンス違反は重大なリスクとなります。個人情報保護法、サイバーセキュリティ基本法、金融商品取引法、医療法など、業界や事業内容に応じた規制への対応が必要です。

情報セキュリティ分野では、ISO 27001、NIST Cybersecurity Framework、PCI DSS、SOX法など、国際的な標準や規制フレームワークが存在します。これらの要求事項を満たすためには、コンプライアンス管理システムの導入や規制対応支援サービスの活用が効果的です。

コンプライアンスリスクの管理には、法規制の変更に対する継続的な監視、内部統制システムの構築、従業員教育、定期的な監査が重要です。また、法規制情報サービスを活用して、最新の規制動向を把握し、適切な対応策を講じることも必要です。

近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)への関心が高まる中、サステナビリティに関するリスクも重要な経営課題となっています。気候変動リスク、サプライチェーンリスク、人権リスクなど、従来のリスクマネジメントの範囲を超えた包括的なアプローチが求められています。

新技術とリスクマネジメントの進化

デジタル変革の進展に伴い、人工知能(AI)、機械学習、IoT、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンなどの新技術が急速に普及しています。これらの技術は新たな機会をもたらす一方で、従来にない種類のリスクも生み出しています。

AIと機械学習の活用により、リスクマネジメントの高度化が実現されています。AI搭載リスク管理システムは、大量のデータからリスクパターンを自動的に検出し、予測的な分析を可能にします。また、機械学習ベースの異常検知システムにより、従来の手法では発見困難な微細な異常や新種の脅威を検出できます。

しかし、AI技術の導入は新たなリスクも生み出します。アルゴリズムバイアス、説明可能性の欠如、敵対的攻撃、プライバシー侵害などのリスクに対する適切な管理が必要です。AI倫理ガイドラインやアルゴリズム監査ツールを活用して、責任あるAI利用を実現することが重要です。

クラウドコンピューティングの普及により、従来のオンプレミス環境とは異なるリスクマネジメントアプローチが必要になっています。データの所在地、ベンダーロックイン、可用性の依存性、セキュリティ責任の分担など、クラウド特有のリスクに対する理解と対策が重要です。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験において、リスクマネジメントは頻出の重要分野です。特に午前問題では、リスクマネジメントプロセス、リスク評価手法、対応戦略、BCP、情報セキュリティリスクなどに関する問題が出題されます。

午後問題では、具体的な事例に基づいたリスクマネジメントの実践的な問題が出題される傾向があります。企業のIT戦略策定、システム導入プロジェクトにおけるリスク管理、セキュリティインシデント対応、事業継続計画の策定などの文脈で、リスクマネジメントの知識と応用能力が問われます。

試験対策としては、応用情報技術者試験リスクマネジメント分野の参考書を活用して、理論的な知識を体系的に学習することが重要です。また、情報処理技術者試験過去問題集を繰り返し解くことで、出題パターンを理解し、実践的な問題解決能力を身につけることができます。

実務経験がある場合は、自社のリスクマネジメント取り組みを試験の観点から分析し、理論と実践を結びつけて理解することが効果的です。リスクマネジメント事例集を参考にして、多様な業界や組織でのリスクマネジメント実践例を学ぶことも有用です。

まとめ

リスクマネジメントは、現代の情報社会において組織の持続的発展を支える重要な経営機能です。技術の進歩、事業環境の変化、規制の強化など、組織を取り巻く環境は絶えず変化しており、これに対応するためには継続的で包括的なリスクマネジメントアプローチが必要です。

効果的なリスクマネジメントの実現には、適切なプロセスの構築、技術的ツールの活用、組織的な取り組み、継続的な改善が不可欠です。また、新技術の活用により、より高度で効率的なリスクマネジメントが可能になっている一方で、新たなリスクへの対応も求められています。応用情報技術者として、これらの動向を理解し、実践に活かしていくことが重要です。 EOF < /dev/null