現代のIT業界において、スケーラビリティは極めて重要な概念です。急激なユーザー増加や業務拡大に対応するためには、システムが適切に拡張できる能力が不可欠です。応用情報技術者試験においても頻出のトピックであり、システム設計やアーキテクチャ設計の基礎知識として必須の概念となっています。

スケーラビリティとは、システムが負荷の増加に対して性能を維持しながら対応できる能力のことです。この概念は単にハードウェアの増強だけでなく、ソフトウェアアーキテクチャ、データベース設計、ネットワーク構成など、システム全体にわたって考慮する必要があります。

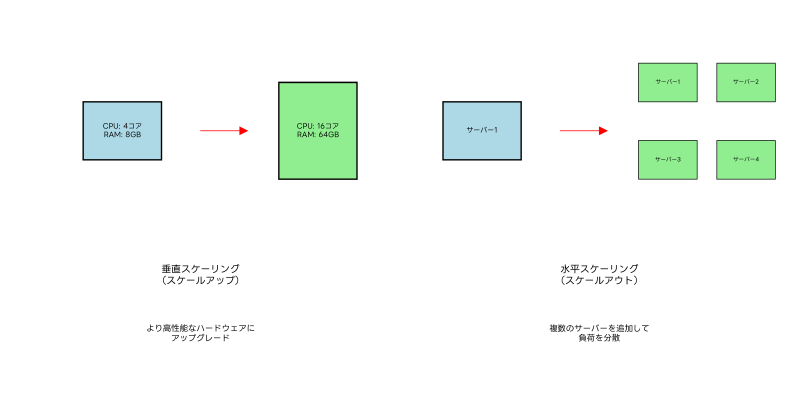

垂直スケーリング(スケールアップ)と水平スケーリング(スケールアウト)

スケーラビリティには大きく分けて2つのアプローチがあります。垂直スケーリングは既存のサーバーの性能を向上させる手法で、CPUやメモリ、ストレージなどのハードウェアをより高性能なものに交換します。この手法は実装が比較的簡単で、アプリケーションの変更を最小限に抑えることができます。

垂直スケーリングの利点として、システムの複雑性が増加しないことが挙げられます。単一のサーバーで処理するため、データの一貫性を保ちやすく、デバッグやトラブルシューティングも容易です。多くの企業では初期段階で高性能サーバーや大容量メモリを導入して垂直スケーリングを実現しています。

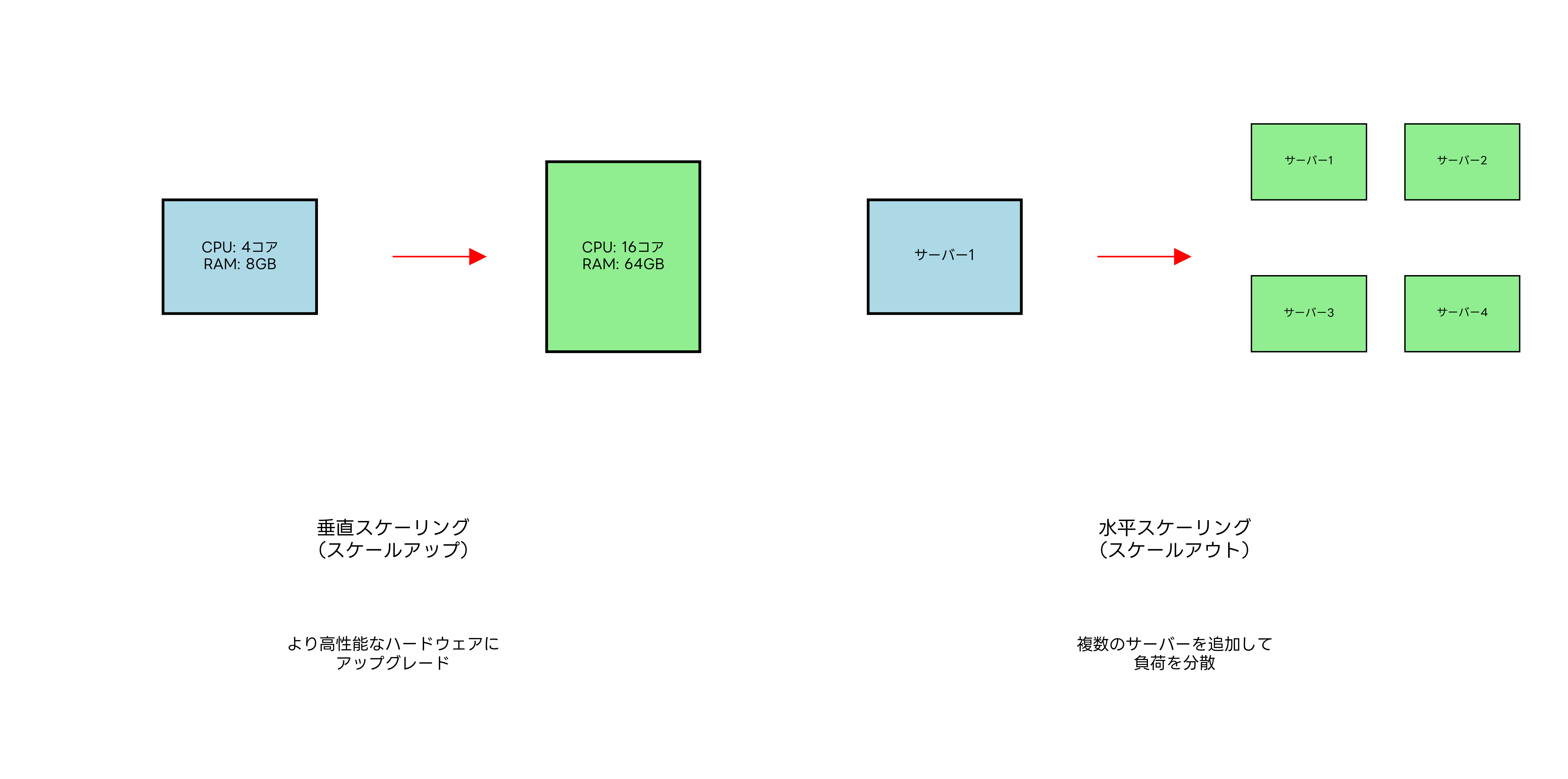

しかし、垂直スケーリングには限界があります。ハードウェアの性能向上には物理的な制約があり、高性能な機器ほど価格が指数関数的に上昇します。また、単一障害点となるリスクも高く、サーバーに障害が発生するとシステム全体が停止する可能性があります。

一方、水平スケーリングは複数のサーバーを追加して負荷を分散する手法です。この手法では、既存のサーバーと同程度の性能を持つサーバーを追加し、負荷を複数のサーバーに分散させます。水平スケーリングの最大の利点は理論的に無制限の拡張が可能なことです。

水平スケーリングを実現するためには、ロードバランサーや分散システム管理ツールなどの技術が必要です。また、アプリケーションも水平スケーリングに対応した設計が必要で、ステートレスな処理やセッション管理の外部化などの考慮が重要になります。

水平スケーリングの課題として、システムの複雑性が増加することが挙げられます。複数のサーバー間でのデータ同期、ネットワーク遅延、部分的な障害への対応など、考慮すべき要素が多くなります。また、分散システム特有の問題であるCAP定理(一貫性、可用性、分断耐性)への対応も必要です。

実際の運用では、垂直スケーリングと水平スケーリングを組み合わせて使用することが多く、これをハイブリッドスケーリングと呼びます。初期段階では垂直スケーリングで対応し、ある閾値を超えた時点で水平スケーリングに移行するアプローチが一般的です。このような戦略を支援するクラウド管理プラットフォームの活用が重要になります。

システムアーキテクチャの進化とスケーラビリティ

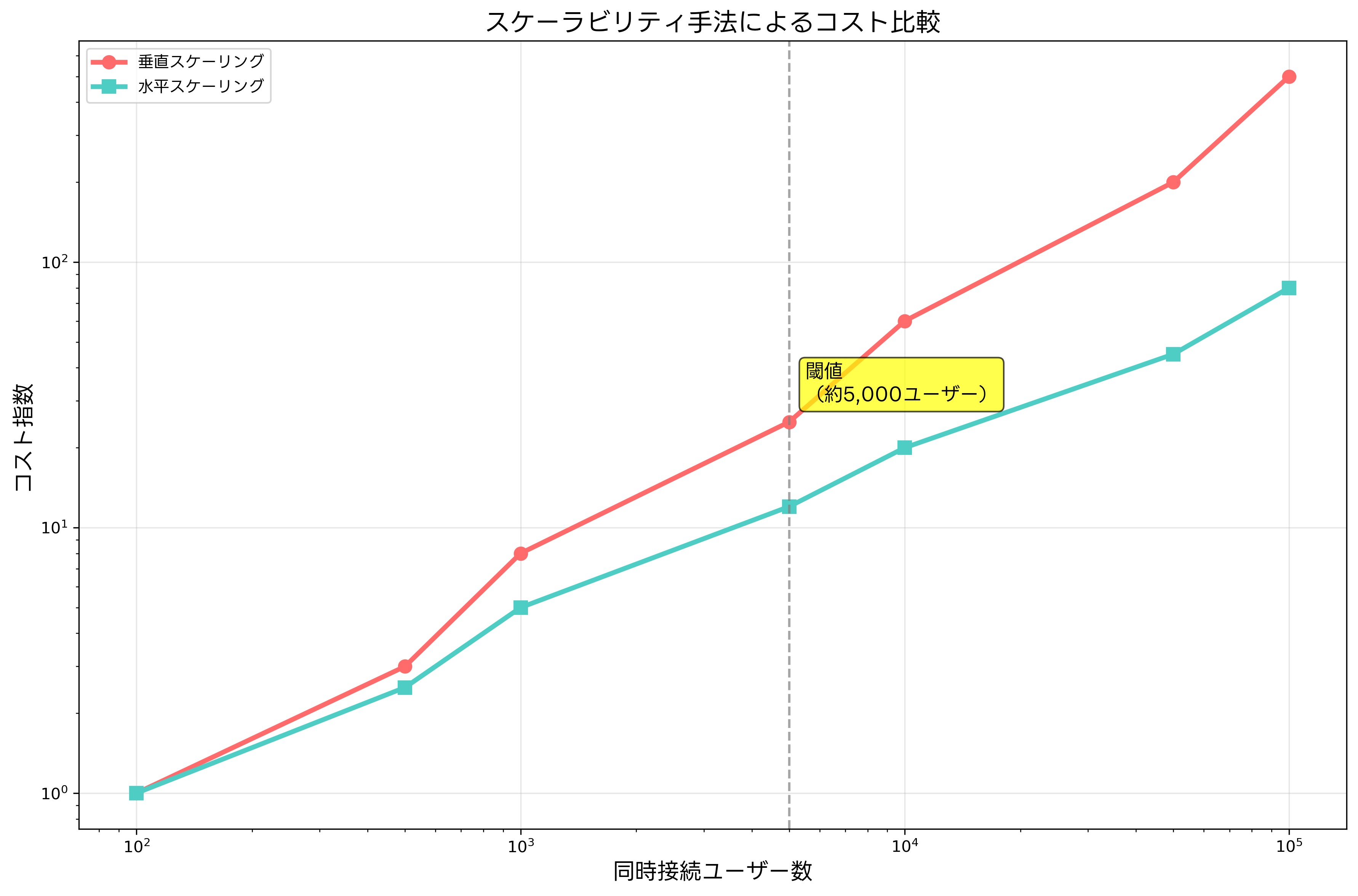

スケーラビリティを実現するためには、適切なシステムアーキテクチャの選択が重要です。従来のモノリシックアーキテクチャから、マイクロサービス、サーバーレス、コンテナベースアーキテクチャへの進化により、スケーラビリティの実現方法も大きく変化しています。

モノリシックアーキテクチャは、すべての機能が単一のアプリケーションに統合されたアーキテクチャです。開発や初期デプロイは簡単ですが、システムが大規模になるにつれてスケーラビリティの課題が顕在化します。特定の機能だけを拡張することが困難で、システム全体をスケールアップする必要があります。

マイクロサービスアーキテクチャは、アプリケーションを小さな独立したサービスに分割するアプローチです。各サービスは独立してスケールでき、技術スタックも自由に選択できます。マイクロサービス開発ツールやサービスメッシュソリューションを活用することで、効率的なマイクロサービス開発が可能になります。

マイクロサービスの利点として、各サービスの独立性が挙げられます。特定のサービスに負荷が集中した場合、そのサービスのみをスケールアウトすることができます。また、障害の影響範囲を限定でき、システム全体の可用性を向上させることができます。しかし、サービス間の通信やデータ整合性の管理が複雑になるという課題もあります。

サーバーレスアーキテクチャは、サーバーの管理をクラウドプロバイダに委ね、関数単位で処理を実行するアプローチです。自動的なスケーリングが可能で、使用した分だけの課金となるため、コスト効率に優れています。サーバーレス開発フレームワークを使用することで、効率的なサーバーレスアプリケーション開発が可能です。

コンテナベースアーキテクチャは、アプリケーションをコンテナにパッケージ化し、オーケストレーションツールを使用して管理するアプローチです。KubernetesやDockerなどの技術により、効率的なスケーリングが可能になります。コンテナオーケストレーション管理ツールやコンテナ監視ソリューションを活用することで、大規模なコンテナ環境の運用が可能になります。

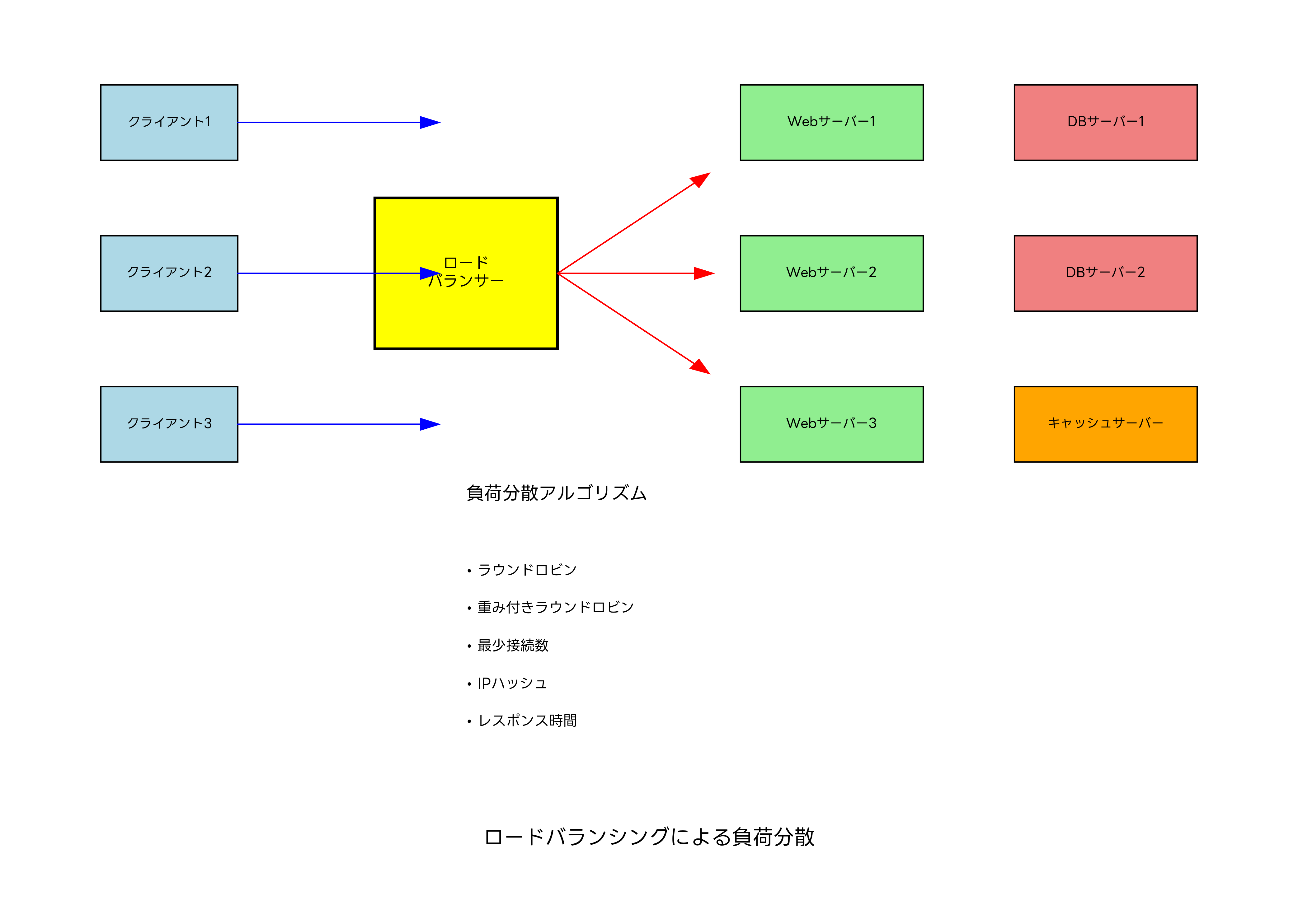

負荷分散技術とスケーラビリティ

負荷分散は水平スケーリングを実現するための重要な技術です。複数のサーバーに負荷を適切に分散することで、システム全体の性能と可用性を向上させることができます。負荷分散には様々な手法とアルゴリズムがあり、システムの特性に応じて適切な手法を選択する必要があります。

ラウンドロビン方式は最もシンプルな負荷分散アルゴリズムで、リクエストを順番に各サーバーに振り分けます。実装が簡単で予測しやすい動作をしますが、各サーバーの処理能力やリクエストの重さが異なる場合には適さない場合があります。

重み付きラウンドロビンは、各サーバーに重みを設定し、重みに応じてリクエストを分散する手法です。サーバーの性能差を考慮した負荷分散が可能で、高性能ネットワーク機器を活用することで効率的な重み付き分散が実現できます。

最少接続数方式は、現在の接続数が最も少ないサーバーに新しいリクエストを振り分ける手法です。長時間の処理が多い場合に有効で、サーバーの負荷を均等に保つことができます。この方式を実装するためには、リアルタイム監視システムによる接続数の追跡が重要です。

IPハッシュ方式は、クライアントのIPアドレスをハッシュ化して特定のサーバーに振り分ける手法です。同一クライアントからのリクエストは常に同じサーバーに送られるため、セッション管理が簡単になります。しかし、クライアントの分布が偏っている場合には負荷が不均等になる可能性があります。

レスポンス時間ベースの負荷分散は、各サーバーのレスポンス時間を監視し、最も応答が早いサーバーにリクエストを送る手法です。サーバーの実際の性能を反映した分散が可能ですが、常時監視が必要で高度な監視ツールの導入が必要です。

地理的負荷分散は、ユーザーの地理的位置に基づいて最適なデータセンターにリクエストを振り分ける手法です。ネットワーク遅延を最小化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。グローバルロードバランサーを使用することで、複数の地域にまたがる負荷分散が実現できます。

データベーススケーラビリティ

データベースは多くのシステムにおいてボトルネックになりやすいコンポーネントです。適切なデータベーススケーラビリティ戦略を実装することで、システム全体の性能向上が可能になります。データベーススケーラビリティには読み込み性能の向上と書き込み性能の向上という2つの側面があります。

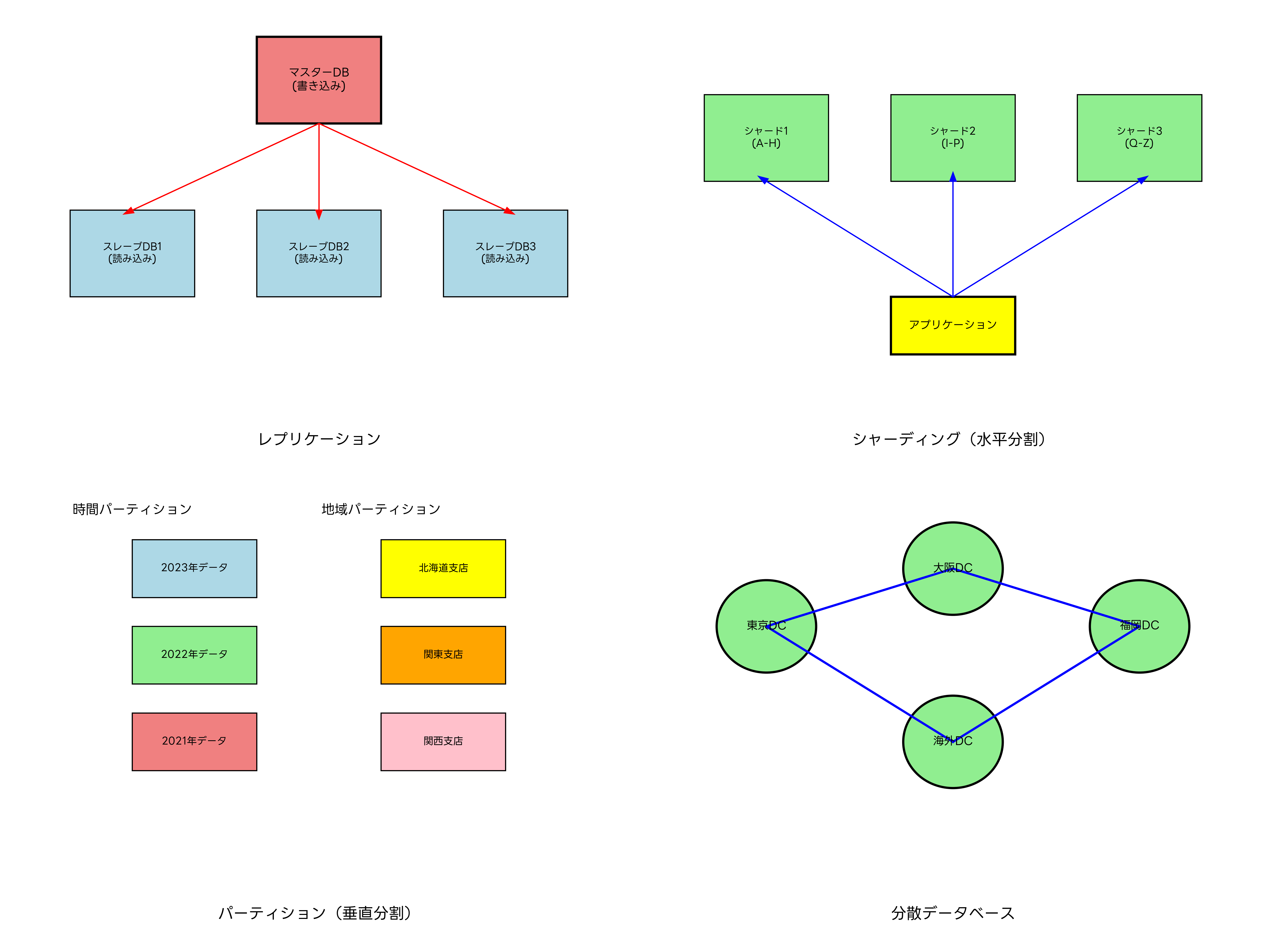

レプリケーションは、マスターデータベースのデータをスレーブデータベースに複製する手法です。読み込み負荷をスレーブデータベースに分散することで、読み込み性能を向上させることができます。データベースレプリケーションツールを使用することで、効率的なレプリケーション環境を構築できます。

マスタースレーブレプリケーションでは、書き込み操作はマスターデータベースのみで実行し、読み込み操作は複数のスレーブデータベースで分散処理します。これにより読み込み性能は大幅に向上しますが、レプリケーション遅延による一時的なデータ不整合が発生する可能性があります。

マスターマスターレプリケーションでは、複数のデータベースで書き込み操作が可能です。可用性が向上しますが、データの競合や整合性の管理が複雑になります。この方式を採用する場合には、データ整合性管理ツールの導入が重要です。

シャーディングは、データを複数のデータベースに水平分割する手法です。各シャードは独立したデータベースとして動作し、アプリケーションがデータの場所を管理します。シャーディングにより書き込み性能も向上させることができますが、クロスシャードクエリやトランザクション管理が複雑になります。

パーティショニングは、単一データベース内でテーブルを複数の部分に分割する手法です。時間ベースパーティション、地域ベースパーティション、ハッシュベースパーティションなど、データの特性に応じて適切な分割方法を選択します。データベースパーティショニングツールを活用することで、効率的なパーティション管理が可能です。

分散データベースシステムでは、複数の地理的に分散したデータベースが協調して動作します。CAPの定理に基づいて一貫性、可用性、分断耐性のバランスを取る必要があります。分散データベース管理システムを使用することで、複雑な分散環境の管理が容易になります。

キャッシング戦略とスケーラビリティ

キャッシュは、頻繁にアクセスされるデータを高速なストレージに保存することで、アプリケーションの性能を向上させる重要な技術です。適切なキャッシング戦略により、データベースへの負荷を軽減し、レスポンス時間を短縮することができます。

アプリケーションレベルキャッシュでは、アプリケーション内にキャッシュ機能を実装します。メモリ内キャッシュとして高速メモリキャッシュシステムを導入することで、頻繁にアクセスされるデータを効率的にキャッシュできます。

分散キャッシュシステムでは、複数のサーバーにキャッシュデータを分散配置します。Redis、Memcachedなどの分散キャッシュシステムを使用し、分散キャッシュ管理ツールにより効率的な運用を実現します。

CDN(Content Delivery Network)は、静的コンテンツを地理的に分散したキャッシュサーバーに配置することで、ユーザーに近い場所からコンテンツを配信する技術です。エンタープライズCDNサービスを活用することで、グローバルなコンテンツ配信が可能になります。

キャッシュ戦略にはCache-Aside、Write-Through、Write-Behind、Refresh-Aheadなどの手法があります。システムの特性とパフォーマンス要件に応じて適切な戦略を選択し、キャッシュ戦略管理ツールを使用して効率的に管理することが重要です。

クラウドコンピューティングとスケーラビリティ

クラウドコンピューティングの普及により、スケーラビリティの実現がより容易になりました。クラウドサービスでは、需要に応じて自動的にリソースを調整するオートスケーリング機能が提供されており、効率的なスケーラビリティが実現できます。

Infrastructure as a Service(IaaS)では、仮想マシンやストレージなどのインフラストラクチャリソースを必要に応じて増減できます。クラウドインフラ管理ツールを使用することで、複数のクラウドプロバイダーにまたがるリソース管理が可能です。

Platform as a Service(PaaS)では、アプリケーション実行環境が自動的にスケールします。開発者はインフラストラクチャの管理を意識することなく、アプリケーションの開発に集中できます。PaaS開発支援ツールにより、効率的なアプリケーション開発が可能です。

Software as a Service(SaaS)では、ソフトウェアベンダーがスケーラビリティを管理します。ユーザーは利用量に応じて課金され、システムの拡張性を意識する必要がありません。SaaS統合管理プラットフォームを使用することで、複数のSaaSサービスを効率的に管理できます。

オートスケーリングでは、CPU使用率、メモリ使用量、ネットワークトラフィックなどのメトリクスに基づいて自動的にリソースを調整します。スケールアップとスケールダウンの閾値を適切に設定することで、コストと性能のバランスを取ることができます。

パフォーマンス監視と最適化

スケーラビリティを効果的に実現するためには、継続的なパフォーマンス監視と最適化が不可欠です。システムのボトルネックを特定し、適切な対策を講じることで、スケーラビリティの効果を最大化できます。

アプリケーションパフォーマンス監視(APM)ツールを使用することで、アプリケーションの詳細なパフォーマンス情報を取得できます。包括的APMソリューションにより、リアルタイムでのパフォーマンス監視と問題の早期発見が可能です。

インフラストラクチャ監視では、サーバー、ネットワーク、ストレージなどの物理的なリソースの使用状況を監視します。統合インフラ監視システムを導入することで、包括的なインフラストラクチャ監視が実現できます。

ログ分析により、システムの動作パターンや異常な動作を検出できます。高度なログ分析ツールを使用することで、大量のログデータから有用な情報を抽出し、パフォーマンス改善のヒントを得ることができます。

ユーザーエクスペリエンス監視では、実際のユーザーの操作から得られるメトリクスを分析します。ページ読み込み時間、操作レスポンス時間、エラー率などを監視し、ユーザー満足度の向上につなげます。

セキュリティとスケーラビリティの両立

スケーラビリティを実現する際には、セキュリティも同時に考慮する必要があります。システムが拡張されることで攻撃対象も増加するため、適切なセキュリティ対策が重要になります。

分散システムでは、各コンポーネント間の通信をセキュアに保つことが重要です。エンタープライズセキュリティゲートウェイを導入することで、分散環境でのセキュアな通信が実現できます。

APIセキュリティでは、マイクロサービス間の通信やクライアントとの通信を保護します。認証、認可、レート制限、入力検証などの対策が必要です。API セキュリティ管理ソリューションにより、包括的なAPI保護が可能です。

データ暗号化では、保存時と転送時の両方でデータを保護します。スケールアウトされた環境では、各サーバーで一貫した暗号化ポリシーを適用する必要があります。統合暗号化管理システムにより、大規模環境でのデータ保護が効率化できます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験では、スケーラビリティに関する問題が システム設計、データベース設計、ネットワーク設計などの分野で出題されます。特に、システムアーキテクチャの選択、負荷分散手法、データベース最適化などの実践的な知識が問われます。

午前問題では、スケーラビリティの基本概念、垂直・水平スケーリングの特徴、負荷分散アルゴリズム、キャッシュ戦略などが出題されます。計算問題として、負荷分散の効果やスケーリングによる性能向上を定量的に評価する問題も見られます。

午後問題では、より実践的な場面でのスケーラビリティ設計が問われます。既存システムのスケーラビリティ課題を分析し、適切な解決策を提案する問題や、新システムのアーキテクチャ設計においてスケーラビリティを考慮した設計を行う問題が出題されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験システム設計分野の専門書や分散システム設計の技術書を活用して、理論と実践の両方を学習することが重要です。また、クラウド技術資格対策書により、現代的なスケーラビリティ技術の理解を深めることも有効です。

まとめ

スケーラビリティは現代のシステム設計における重要な要素であり、ビジネスの成長と成功に直結する概念です。垂直スケーリングと水平スケーリングの適切な組み合わせ、マイクロサービスやサーバーレスなどの現代的なアーキテクチャの活用、効果的な負荷分散とキャッシング戦略の実装により、優れたスケーラビリティを実現できます。

技術の進歩により、クラウドコンピューティングやコンテナ技術などの新しいアプローチが利用可能になっています。これらの技術を適切に活用し、継続的な監視と最適化を行うことで、変化する要求に対応できるシステムを構築することができます。

応用情報技術者試験の学習を通じて、スケーラビリティの理論的背景と実践的な実装手法を習得し、実際のシステム設計に活かすことで、より効果的なIT システムの構築が可能になります。継続的な学習により、最新の技術動向をキャッチアップし、時代に適応したスケーラビリティソリューションを提供できる技術者を目指しましょう。