現代の情報化社会において、セキュリティホールは組織や個人にとって深刻な脅威となっています。セキュリティホールとは、コンピュータシステムやソフトウェアに存在する設計上の欠陥や実装上の不備により生じる脆弱性のことを指します。応用情報技術者試験においても頻出の重要トピックであり、情報セキュリティの基本概念として理解が必要です。

セキュリティホールが悪用されると、システムへの不正アクセス、データの改ざんや盗取、サービス停止などの重大な被害をもたらす可能性があります。そのため、セキュリティホールの特性を理解し、適切な対策を講じることは、情報システムを安全に運用するために欠かせません。

セキュリティホールの定義と特徴

セキュリティホールは、システムやソフトウェアの設計段階や実装段階で意図せずに生成される欠陥です。これらの欠陥は、プログラマーの人的ミス、設計の不備、仕様の曖昧さ、テスト不足などの要因により発生します。セキュリティホールは一般的に「脆弱性」や「バルナラビリティ」とも呼ばれ、英語では「Vulnerability」と表記されます。

セキュリティホールの特徴として、発見が困難であることが挙げられます。正常な動作時には問題が表面化せず、特定の条件や操作によってのみ悪用可能となるため、開発段階でのテストでは見つからないことが多くあります。また、一度発見されても、修正パッチの開発と配布には時間を要するため、その間は脆弱性が残存し続けます。

現代のソフトウェア開発では、脆弱性スキャンツールや静的解析ツールを活用して、開発段階での脆弱性検出を行います。これらのツールは、コードの自動分析により、潜在的なセキュリティホールを早期に発見することを可能にします。

セキュリティホールの分類と種類

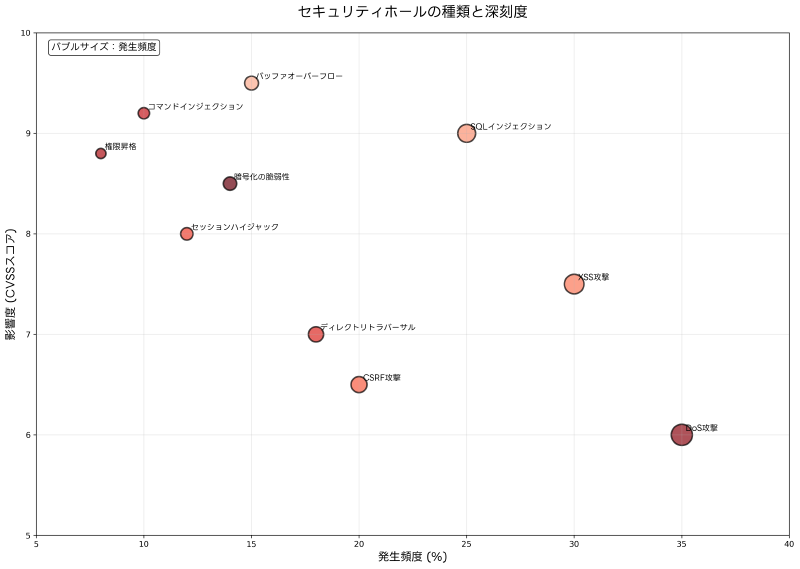

セキュリティホールは、その特性や攻撃手法に応じて様々な種類に分類されます。代表的なものとして、バッファオーバーフロー、SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング(XSS)、クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)などがあります。

バッファオーバーフローは、プログラムが予想以上のデータを受け取った際に、メモリの境界を超えてデータが書き込まれる現象です。これにより、プログラムの制御フローが変更され、任意のコードが実行される可能性があります。この種の脆弱性を防ぐためには、メモリ保護機能付きのコンパイラやバッファオーバーフロー検出ツールの使用が効果的です。

SQLインジェクションは、Webアプリケーションのデータベースクエリに悪意のあるSQL文を挿入する攻撃手法です。適切な入力検証やパラメータ化クエリの使用により防ぐことができます。Webアプリケーションファイアウォール(WAF)を導入することで、SQLインジェクション攻撃を検出し、ブロックすることが可能です。

クロスサイトスクリプティング(XSS)は、Webサイトに悪意のあるスクリプトを埋め込み、他のユーザーのブラウザで実行させる攻撃です。出力時のエスケープ処理や入力値の検証により防止できます。XSS対策ツールを使用することで、効果的な防御が可能になります。

セキュリティホールの発見と報告

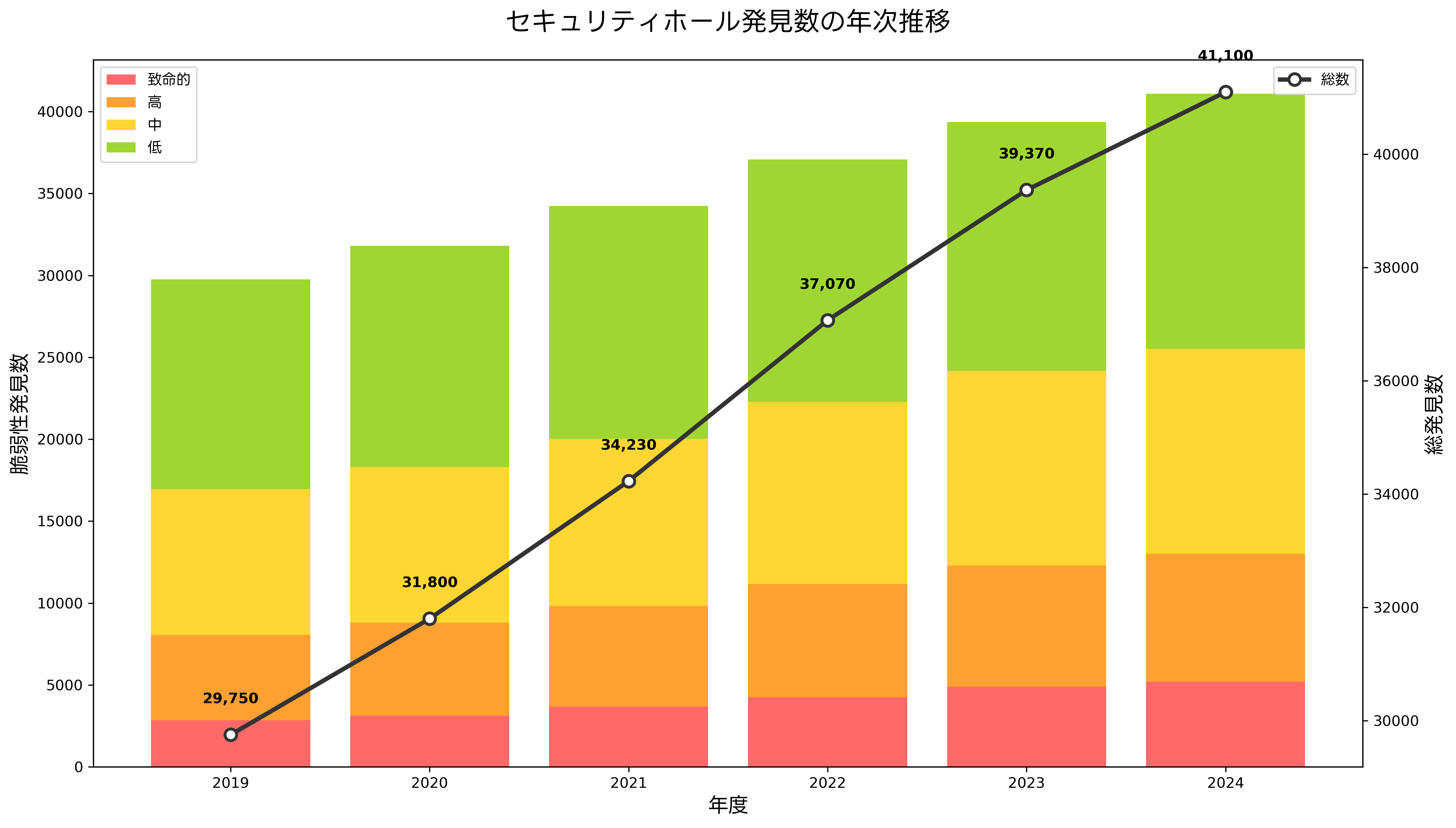

セキュリティホールの発見には、様々な手法が用いられます。セキュリティ研究者による分析、バグバウンティプログラム、ペネトレーションテスト、自動化された脆弱性スキャンなどが主要な発見手法です。近年では、AIを活用した自動脆弱性発見システムも登場し、従来の手法では発見困難だった脆弱性の検出が可能になっています。

発見されたセキュリティホールは、適切な手順に従って報告される必要があります。責任ある脆弱性開示(Responsible Disclosure)の原則に基づき、まず該当するソフトウェアのベンダーに非公開で報告され、修正パッチの開発を待ってから公開されます。この過程で、共通脆弱性識別子(CVE)が割り当てられ、脆弱性の深刻度を示すCVSSスコアが付与されます。

CVEデータベースや各国のセキュリティ機関が運営する脆弱性情報サイトでは、最新の脆弱性情報が公開されています。組織は、脆弱性情報管理システムを導入して、これらの情報を継続的に監視し、自社のシステムに影響を与える脆弱性を迅速に特定する必要があります。

セキュリティホールの影響と被害

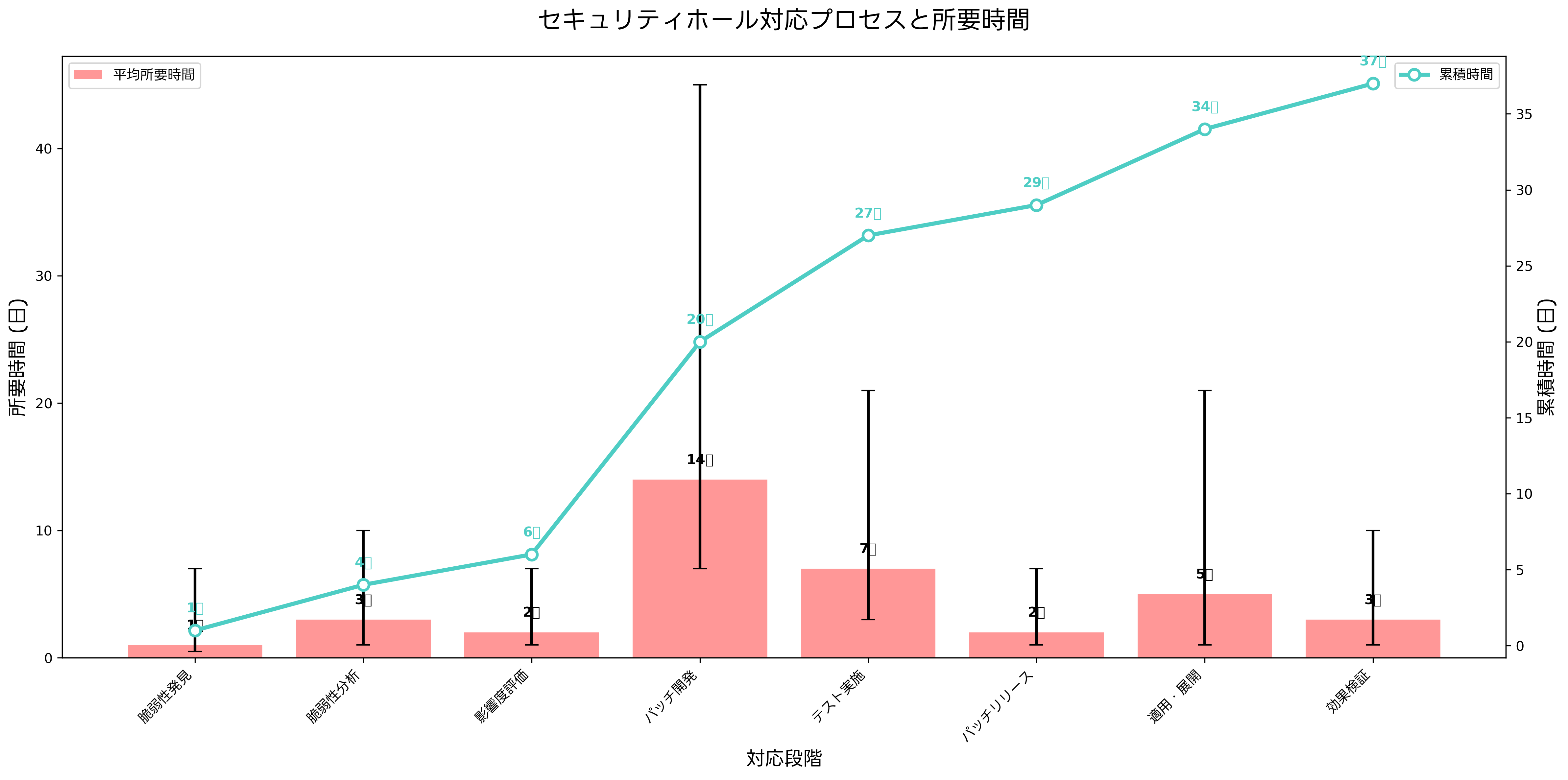

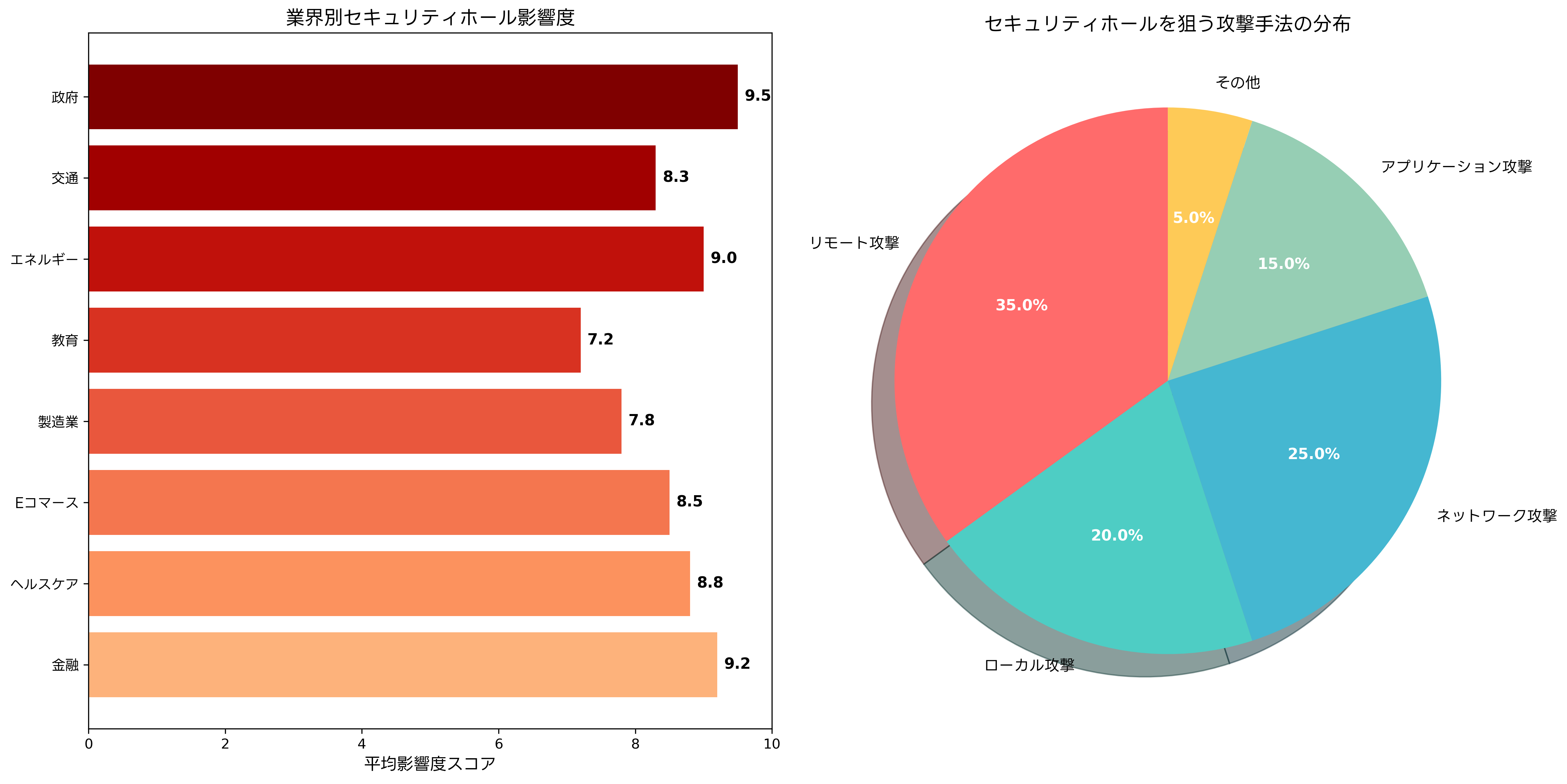

セキュリティホールが悪用された場合の影響は、その種類や攻撃の規模によって大きく異なります。個人情報の漏洩、機密データの盗取、システムの停止、改ざん、なりすまし、金銭的損失など、多岐にわたる被害が発生する可能性があります。

特に、金融機関や医療機関、重要インフラを運営する組織では、セキュリティホールによる被害が社会全体に深刻な影響を与える可能性があります。顧客の信頼失墜、法的責任の発生、事業継続の困難などの二次的被害も考慮する必要があります。

近年では、サイバー犯罪の高度化により、セキュリティホールを狙った攻撃が組織化されています。APT(Advanced Persistent Threat)攻撃では、複数のセキュリティホールを組み合わせて使用し、長期間にわたってシステムに潜伏する手法が用いられます。このような攻撃に対抗するため、高度脅威検知システムやセキュリティ情報イベント管理(SIEM)の導入が重要になっています。

セキュリティホール対策の基本原則

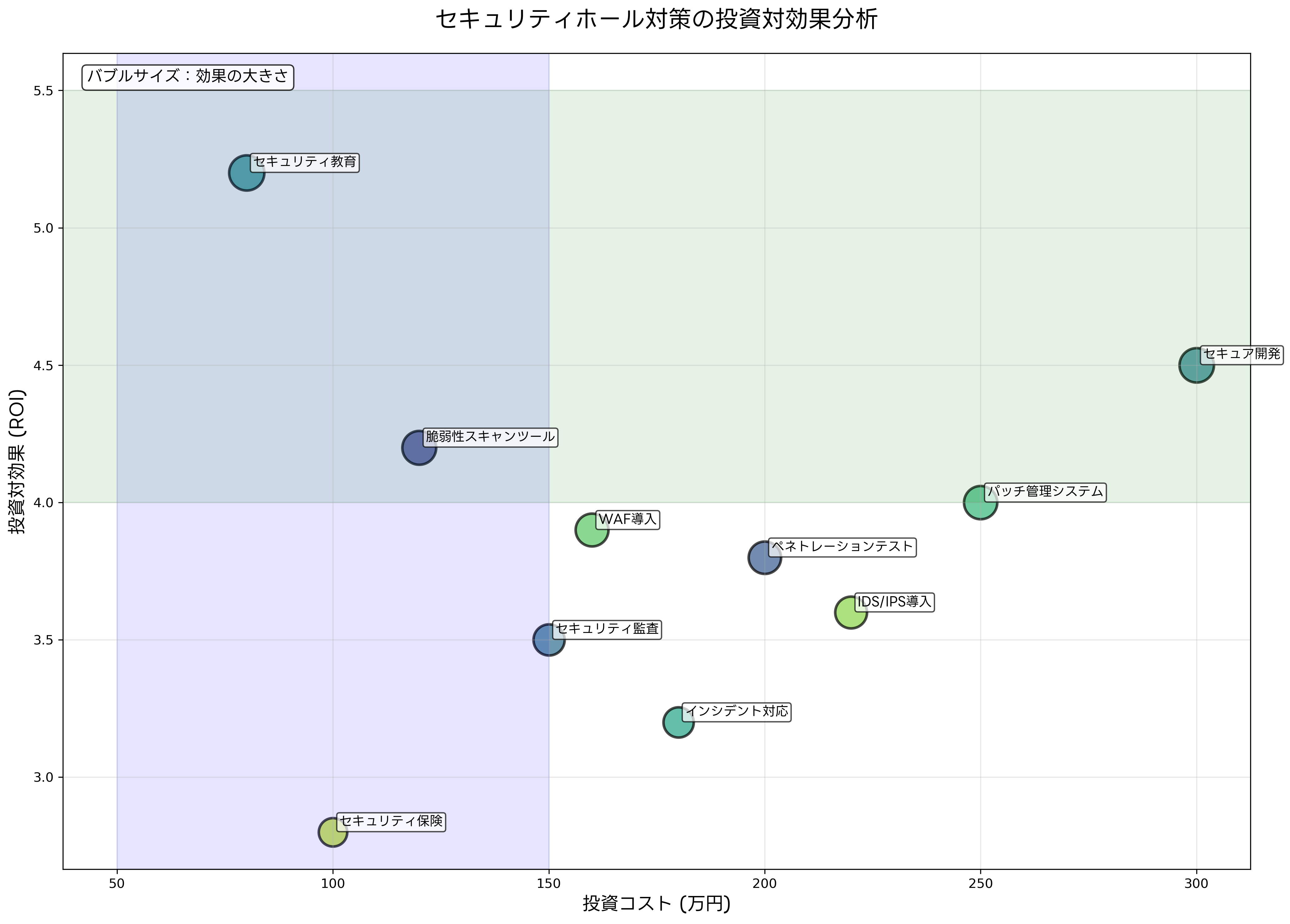

効果的なセキュリティホール対策を実施するためには、予防、検出、対応、復旧の各段階における包括的なアプローチが必要です。予防段階では、セキュアコーディング、設計レビュー、脆弱性テストなどにより、セキュリティホールの発生を未然に防ぎます。

開発段階でのセキュリティ対策として、セキュアソフトウェア開発ライフサイクル(SSDLC)の導入が重要です。要件定義からテスト、運用まで、すべての段階でセキュリティを考慮したプロセスを実施します。セキュア開発ツールやコードレビュー支援システムを活用することで、効率的なセキュリティ対策が可能になります。

検出段階では、継続的な脆弱性スキャン、ペネトレーションテスト、セキュリティ監査などにより、既存システムの脆弱性を発見します。ネットワーク監視システムやエンドポイント検知応答(EDR)により、異常な活動を早期に検出することが重要です。

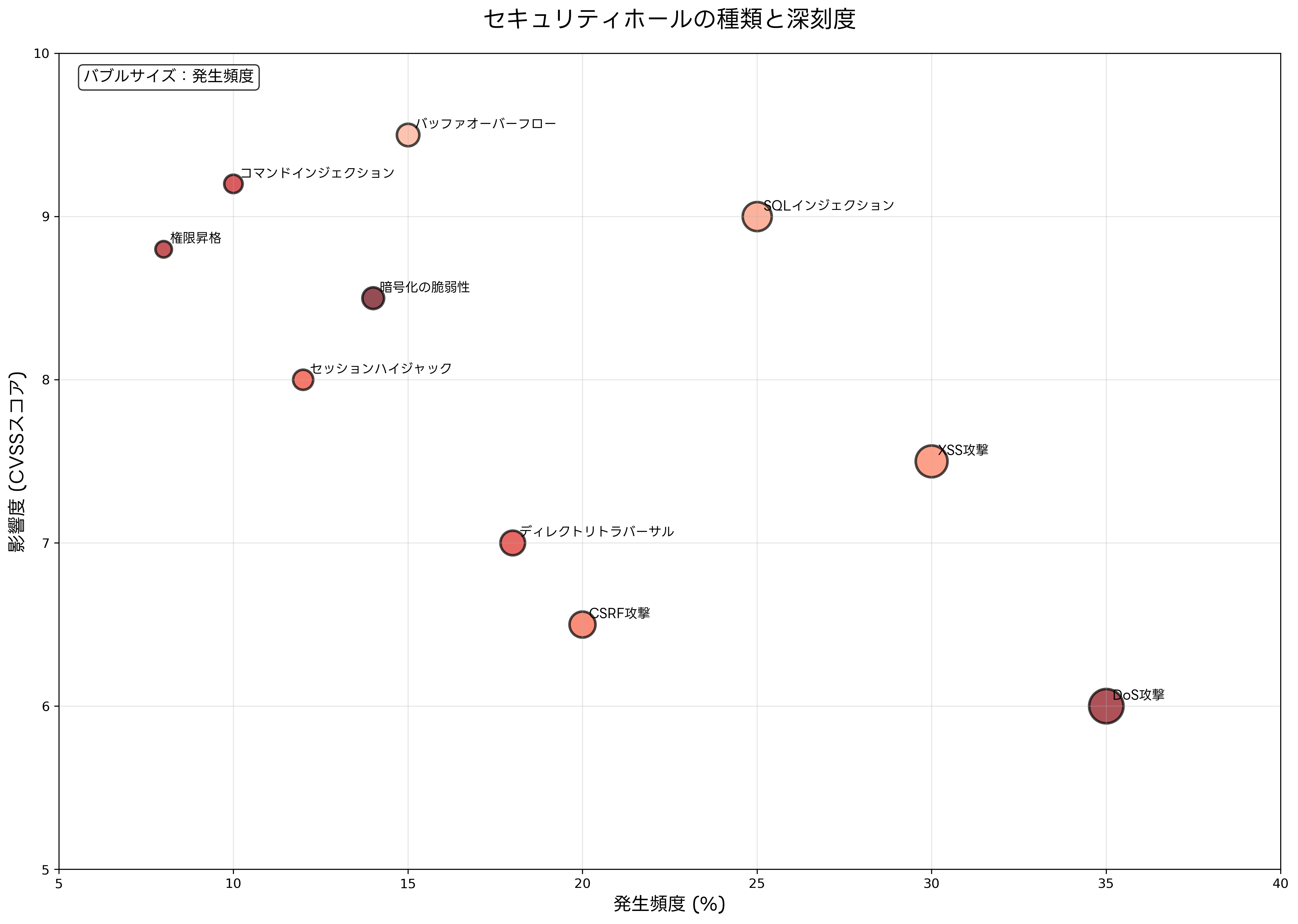

対応段階では、発見された脆弱性に対する迅速なパッチ適用、緊急時の一時的な回避策の実施、影響範囲の調査などを行います。パッチ管理システムを導入することで、組織全体のパッチ適用状況を一元管理し、効率的な対応が可能になります。

パッチ管理とアップデート戦略

セキュリティホールに対する最も直接的な対策は、ソフトウェアベンダーが提供するセキュリティパッチの適用です。しかし、パッチの適用には慎重な計画と実行が必要です。不適切なパッチ適用は、システムの不安定化や業務停止を招く可能性があるためです。

効果的なパッチ管理には、脆弱性の評価、パッチの検証、適用スケジューリング、適用後の監視などの段階的なプロセスが必要です。まず、発見された脆弱性のCVSSスコアや攻撃の容易さ、自社システムへの影響度を評価し、パッチ適用の優先順位を決定します。

パッチの検証では、テスト環境での動作確認、他のシステムとの互換性確認、業務プロセスへの影響評価などを実施します。仮想環境構築ツールやテスト自動化ツールを活用することで、効率的な検証が可能になります。

緊急性の高い脆弱性については、緊急パッチの適用手順を事前に定めておく必要があります。通常の変更管理プロセスを簡略化し、迅速な対応を可能にする体制を整備します。緊急時対応システムにより、関係者への迅速な連絡と意思決定を支援できます。

セキュリティホールの予防策

セキュリティホールの発生を根本的に防ぐためには、開発段階からの予防策が重要です。セキュアコーディング標準の策定と遵守、コードレビューの実施、自動化されたセキュリティテストの導入などが基本的な予防策となります。

開発者のセキュリティ意識向上も重要な要素です。定期的なセキュリティ教育により、一般的な脆弱性パターンとその対策方法を習得させます。セキュリティ教育プラットフォームやセキュアコーディング学習教材を活用することで、体系的な教育が可能になります。

静的アプリケーションセキュリティテスト(SAST)と動的アプリケーションセキュリティテスト(DAST)の組み合わせにより、開発段階での脆弱性検出を強化できます。統合セキュリティテストツールを導入することで、継続的インテグレーション(CI)パイプラインにセキュリティテストを組み込むことが可能です。

インシデント対応とセキュリティホール

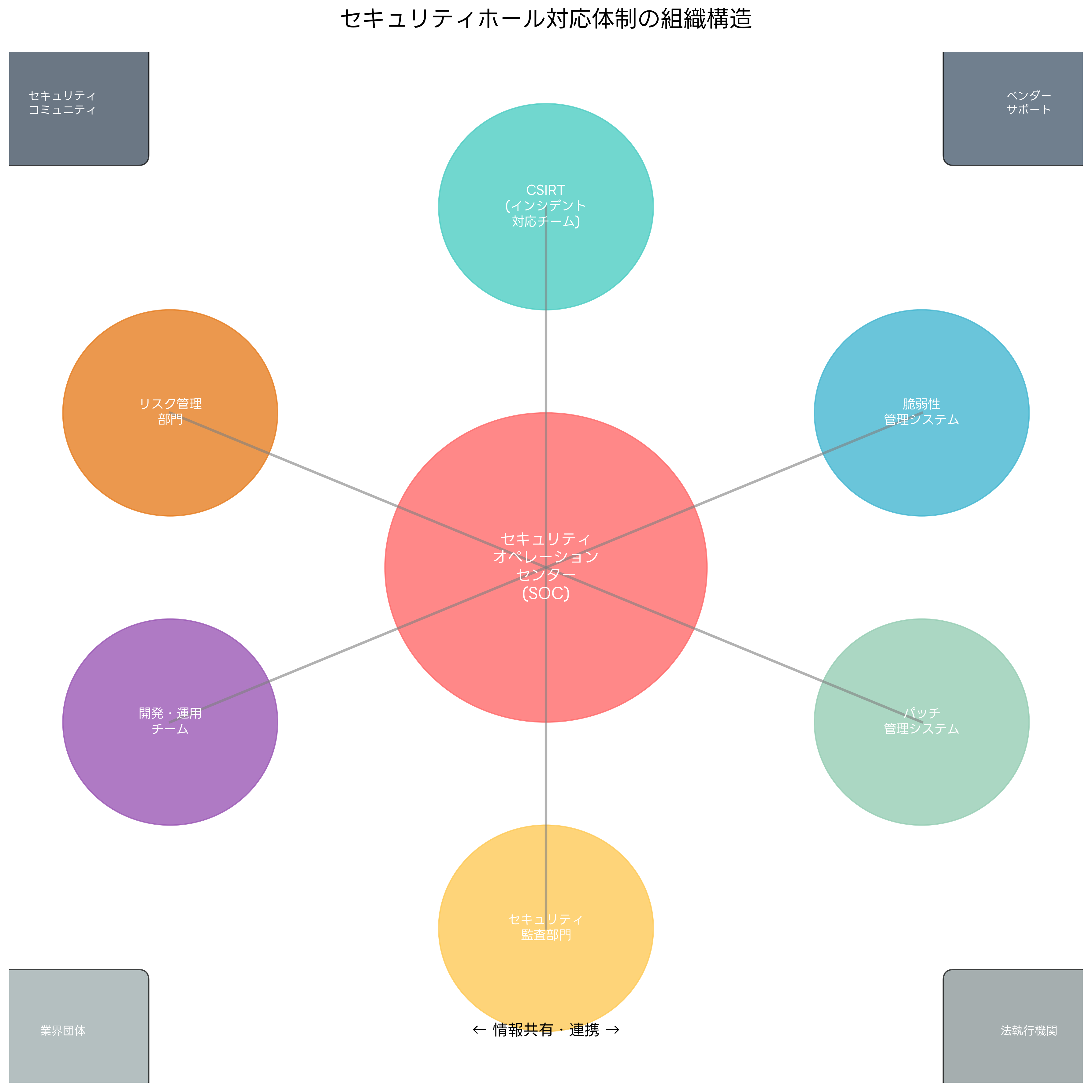

セキュリティホールが悪用されたインシデントが発生した場合、迅速で適切な対応が被害の拡大を防ぐ鍵となります。インシデント対応チーム(CSIRT)の設置、対応手順の標準化、関係者との連携体制の構築などが必要です。

インシデント対応の初期段階では、攻撃の検知、影響範囲の特定、一次対応の実施を迅速に行います。インシデント対応管理ツールを使用することで、対応状況の記録と関係者間の情報共有を効率化できます。

フォレンジック調査により、攻撃の詳細な分析を実施し、悪用されたセキュリティホールを特定します。デジタル フォレンジックツールやログ分析システムにより、証拠の収集と分析を行います。

インシデント後の改善活動として、根本原因の分析、再発防止策の策定、対応プロセスの見直しなどを実施します。得られた教訓を組織全体で共有し、セキュリティ体制の継続的な改善に活用します。

法的・規制要件とセキュリティホール

近年、個人情報保護法、GDPR、業界固有の規制などにより、セキュリティホール対策は法的義務となっています。これらの規制では、適切なセキュリティ対策の実施、インシデント発生時の報告義務、定期的なセキュリティ評価の実施などが求められています。

コンプライアンス対応には、規制要件の理解、対策状況の文書化、定期的な監査などが必要です。コンプライアンス管理ツールやセキュリティ監査支援システムにより、効率的なコンプライアンス管理が可能になります。

データ保護影響評価(DPIA)やプライバシーバイデザインの考え方を取り入れ、システム設計段階からプライバシーとセキュリティを考慮することが重要です。プライバシー保護ツールやデータ分類ツールを活用することで、適切なデータ保護を実現できます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験においては、セキュリティホールに関する問題が情報セキュリティ分野で頻繁に出題されています。具体的な脆弱性の種類、攻撃手法、対策方法、パッチ管理、インシデント対応などが主要な出題範囲となっています。

午前問題では、セキュリティホールの定義、CVSSスコアの解釈、具体的な脆弱性の特徴、対策技術などが問われます。例えば、「SQLインジェクション攻撃を防ぐ最も効果的な対策はどれか」といった選択問題や、「バッファオーバーフロー攻撃の原理について正しく説明しているものはどれか」といった問題が出題されます。

午後問題では、より実践的な場面でのセキュリティホール対策が問われます。組織のセキュリティ戦略立案、脆弱性管理プロセスの設計、インシデント対応計画の策定などの文脈で、セキュリティホールに関する知識の応用が評価されます。

試験対策として、応用情報技術者試験セキュリティ分野の参考書や情報セキュリティ技術解説書を活用して、体系的な知識を身につけることが重要です。また、実習用のセキュリティテスト環境を構築して、実際の脆弱性検証を経験することも有効です。

新技術とセキュリティホール

クラウドコンピューティング、IoT、人工知能などの新技術の普及により、新たな種類のセキュリティホールが出現しています。これらの技術特有の脆弱性を理解し、適切な対策を講じることが重要になっています。

クラウド環境では、設定ミス、権限管理の不備、マルチテナンシーに起因する脆弱性などが主要な課題となっています。クラウドセキュリティ設定管理ツールやクラウド権限管理システムにより、これらのリスクを軽減できます。

IoTデバイスでは、デフォルトパスワードの使用、暗号化の不備、アップデート機能の欠如などが脆弱性となります。IoTセキュリティ管理プラットフォームやIoTデバイス監視ツールの導入により、IoT環境のセキュリティを強化できます。

AI・機械学習システムでは、学習データの汚染、モデルの逆解析、敵対的サンプルによる攻撃などの新たな脅威が存在します。AI セキュリティ対策ツールや機械学習モデル保護システムにより、これらのリスクに対応できます。

組織的な取り組みと人材育成

効果的なセキュリティホール対策には、技術的な対策だけでなく、組織全体での取り組みが不可欠です。セキュリティガバナンスの確立、経営層のコミット、予算の確保、人材の育成などが重要な要素となります。

セキュリティ担当者の継続的なスキル向上が重要です。新しい脅威や技術に対応するため、定期的な教育訓練、資格取得支援、外部研修への参加などを実施します。セキュリティ専門書籍やセキュリティ資格試験対策教材を活用して、体系的な知識の習得を支援します。

セキュリティ意識の向上には、全従業員を対象とした教育プログラムが必要です。セキュリティ意識向上教材やフィッシング訓練ツールを使用して、実践的な教育を実施します。

外部との連携も重要な要素です。セキュリティベンダー、研究機関、業界団体、政府機関などとの情報共有により、最新の脅威情報と対策技術を入手できます。脅威インテリジェンスサービスやセキュリティ情報共有プラットフォームを活用することで、効果的な情報収集が可能になります。

まとめ

セキュリティホールは、現代の情報システムにとって避けることのできない課題です。完全にゼロにすることは困難ですが、適切な予防策、検出手法、対応プロセスを組み合わせることで、リスクを大幅に軽減することが可能です。

技術の進歩とともに、新たな種類のセキュリティホールが継続的に発見されています。組織は、変化する脅威環境に対応するため、継続的な学習と改善を通じて、セキュリティ体制を強化し続ける必要があります。

応用情報技術者試験の観点からも、セキュリティホールに関する深い理解は必須です。理論的な知識と実践的な経験を組み合わせることで、情報システムの安全性を確保し、組織の信頼性を維持することができます。効果的なセキュリティホール対策により、安全で信頼性の高い情報システムの構築と運用を実現することが可能になります。