情報セキュリティの重要性が高まる現代において、組織が自らのセキュリティ体制を客観的に評価し、継続的に改善していくためには、明確なセキュリティ監査基準が不可欠です。セキュリティ監査基準は、組織の情報セキュリティ管理体制の有効性を測定し、リスクを特定し、改善施策を立案するための重要な指針となります。応用情報技術者試験においても、セキュリティ監査の概念と実践方法は頻出の重要トピックとして扱われています。

セキュリティ監査基準とは、組織の情報セキュリティ対策が適切に実施されているかを評価するための客観的な基準や指標のことです。これらの基準は、国際標準、法的要求事項、業界のベストプラクティス、組織の特有の要件などを総合的に考慮して策定されます。監査基準は単なる技術的な評価項目にとどまらず、組織の管理体制、プロセス、人材育成、インシデント対応など、包括的なセキュリティガバナンスを対象としています。

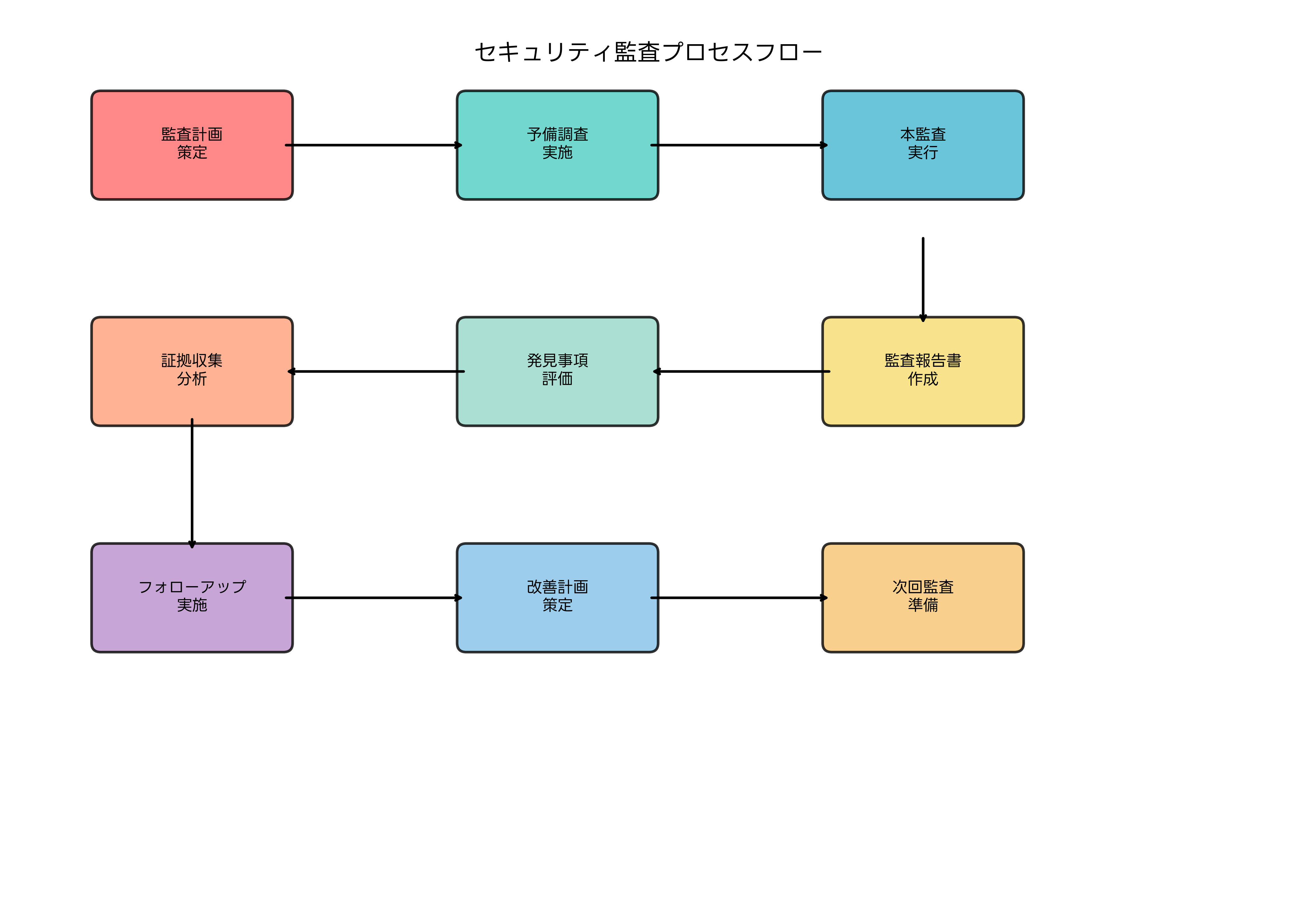

セキュリティ監査基準の階層構造と国際標準

セキュリティ監査基準は、複数の階層からなる体系的な構造を持っています。最上位には国際標準規格であるISO/IEC 27001やISO/IEC 27002があり、これらは世界共通のセキュリティ管理の要求事項とガイドラインを提供しています。国際標準は組織の規模や業種を問わず適用可能な普遍的な原則を示しており、多くの国や地域でこれらの標準を基盤とした監査基準が策定されています。

日本国内では、個人情報保護法、金融商品取引法、医療法など、業界固有の法的要求事項が監査基準の重要な構成要素となっています。これらの法令は、特定の業界や組織が遵守すべき最低限のセキュリティ要件を定めており、監査においては法的コンプライアンスの確認が必須となります。法令対応支援ソフトウェアを活用することで、複雑な法的要求事項の管理と監査準備を効率化できます。

業界標準としては、金融庁のシステム統合リスク管理、経済産業省のサイバーセキュリティ経営ガイドライン、NIST(米国標準技術研究所)のセキュリティフレームワークなどがあります。これらの標準は、特定の業界や地域の特性を考慮した詳細な要求事項を提供し、組織が具体的な監査基準を策定する際の重要な参考資料となります。

組織レベルでは、これらの上位基準を基に、自社の事業特性、リスクプロファイル、技術環境に適合した独自の監査基準を策定します。この際、監査基準策定支援ツールやリスク評価ソフトウェアを活用することで、体系的で漏れのない基準の作成が可能になります。

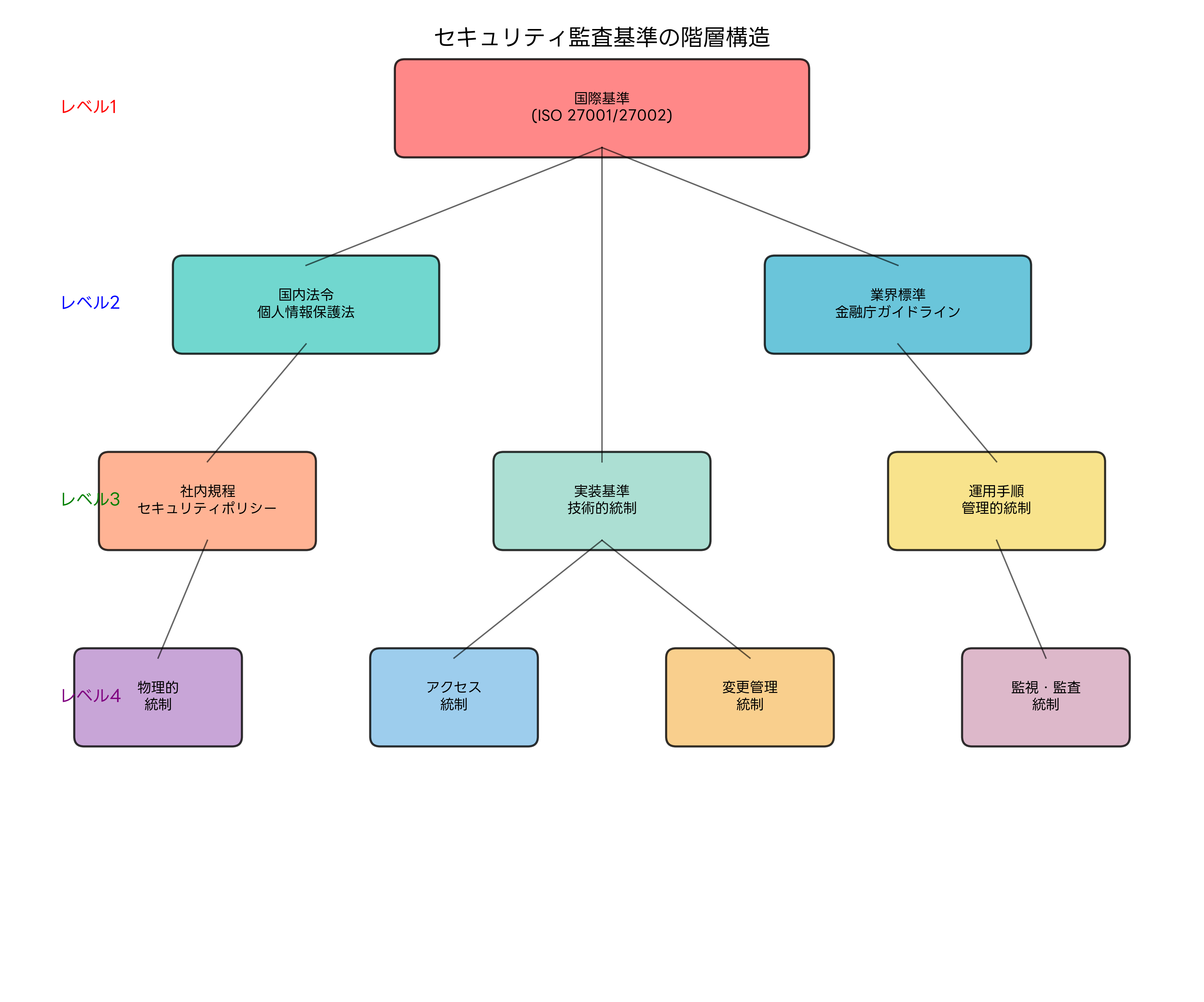

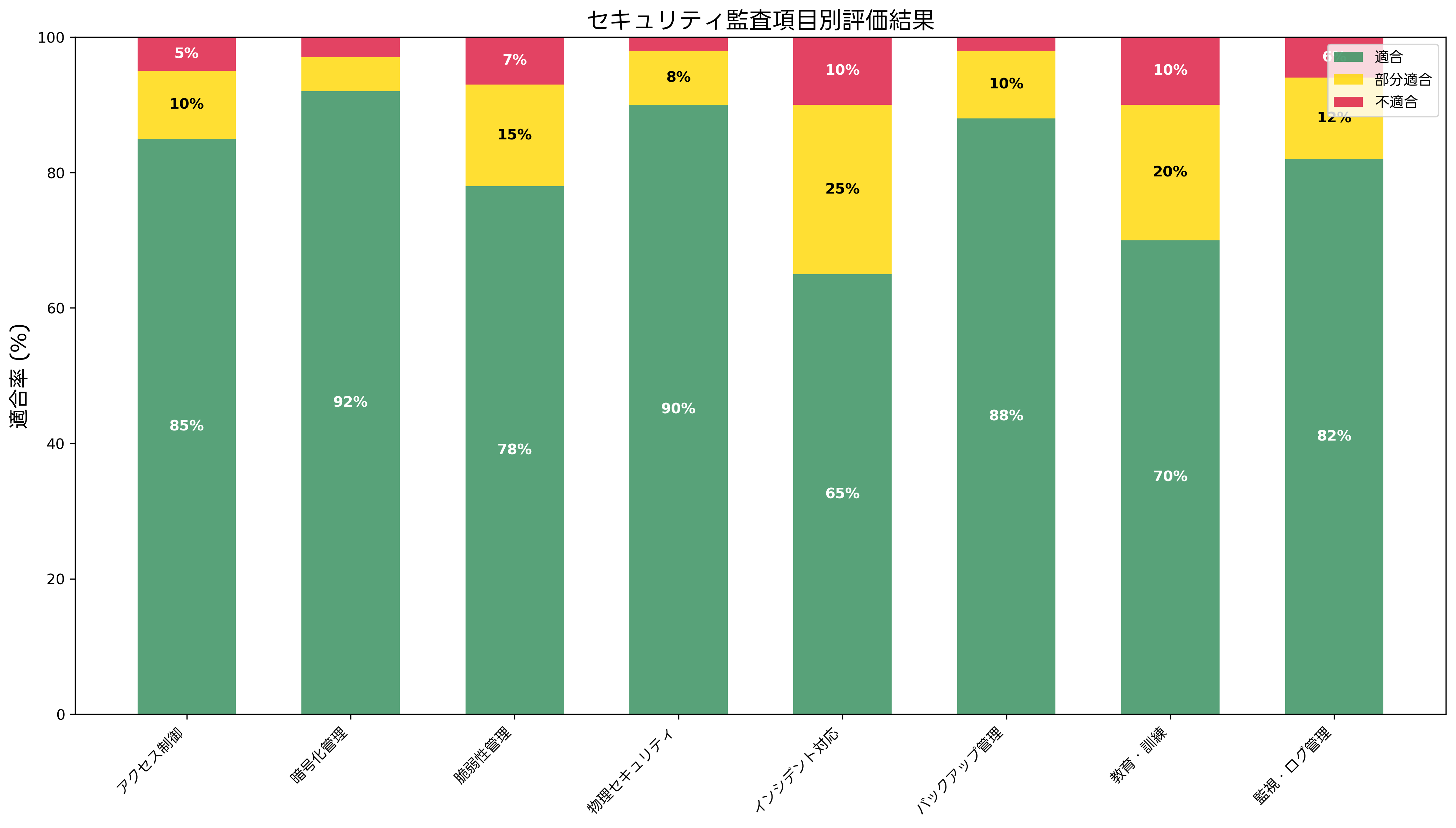

監査項目の分類と評価手法

セキュリティ監査基準の中核となる監査項目は、組織のセキュリティ管理を包括的に評価するため、複数のカテゴリに分類されています。技術的統制では、アクセス制御、暗号化、ネットワークセキュリティ、システム設定管理、脆弱性管理などが主要な評価項目となります。これらの項目では、システムの設定状況、セキュリティパッチの適用状況、認証メカニズムの強度などを具体的に検証します。

管理的統制では、セキュリティポリシーの整備状況、組織体制、役割と責任の明確化、教育訓練の実施状況、インシデント対応手順などが評価対象となります。これらの項目では、文書の整備状況だけでなく、実際の運用における有効性も重要な評価ポイントとなります。ポリシー管理システムを導入することで、ポリシーの策定から配布、教育、更新までの一連のプロセスを効率的に管理できます。

物理的統制では、データセンターやオフィスの物理的なセキュリティ対策、入退室管理、機密文書の管理、機器の物理的保護などが評価項目となります。物理的セキュリティの監査では、入退室管理システムのログ分析や、監視カメラシステムの設置状況、記録の保管状況なども重要な確認項目となります。

評価手法としては、文書レビュー、インタビュー、観察、テストなどの多様な手法が用いられます。文書レビューでは、ポリシー、手順書、設定ファイル、ログファイルなどの文書を詳細に検証し、要求事項への適合性を確認します。インタビューでは、関係者から直接情報を収集し、実際の運用状況や認識レベルを把握します。観察では、実際の作業プロセスを直接確認し、文書化された手順と実際の作業との乖離を特定します。

技術的なテストでは、脆弱性スキャナーやペネトレーションテストツールを使用して、システムの実際のセキュリティレベルを評価します。これらのツールを効果的に活用することで、机上の評価では発見できない実際のセキュリティ上の問題を特定できます。

リスク評価と優先順位付けの手法

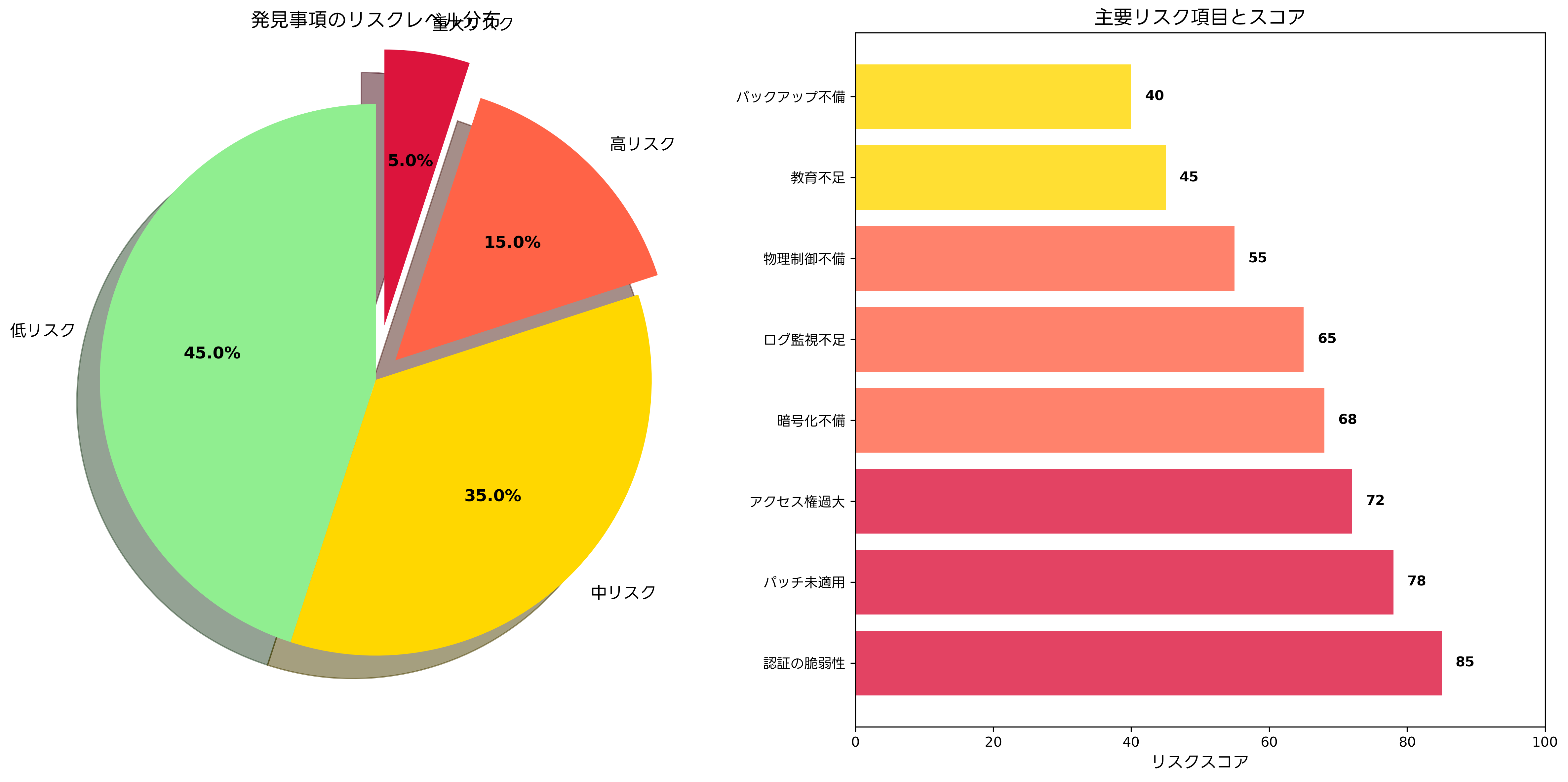

セキュリティ監査において発見された問題点は、リスクレベルに応じて適切に分類し、優先順位を付けて対応する必要があります。リスク評価では、脅威の発生可能性と影響度を組み合わせて、総合的なリスクレベルを算定します。この際、定量的評価と定性的評価の両方のアプローチを用いることで、より正確なリスク評価が可能になります。

脅威の発生可能性は、過去の統計データ、業界の傾向、組織の環境特性などを総合的に考慮して評価します。例えば、インターネットに公開されているWebサービスは外部からの攻撃を受ける可能性が高く、内部ネットワークのシステムは内部脅威のリスクが相対的に高くなります。脅威インテリジェンスサービスを活用することで、最新の脅威情報を監査プロセスに反映し、より現実的なリスク評価が可能になります。

影響度の評価では、機密性、完全性、可用性のそれぞれの観点から、情報資産への影響を分析します。顧客の個人情報が漏洩した場合の法的責任、ブランドイメージの毀損、経済的損失などを定量化し、組織にとっての実際のインパクトを評価します。この評価には、リスク評価計算ツールやビジネスインパクト分析ソフトウェアを活用することで、客観的で一貫性のある評価が可能になります。

リスクレベルの分類では、一般的に「低」「中」「高」「重大」の4段階評価が用いられます。重大リスクは即座に対応が必要な問題、高リスクは短期間での対応が必要な問題、中リスクは計画的な対応が必要な問題、低リスクは将来的な改善課題として分類されます。この分類に基づいて、限られた予算と人的資源を効果的に配分し、最も重要な問題から順次対応していきます。

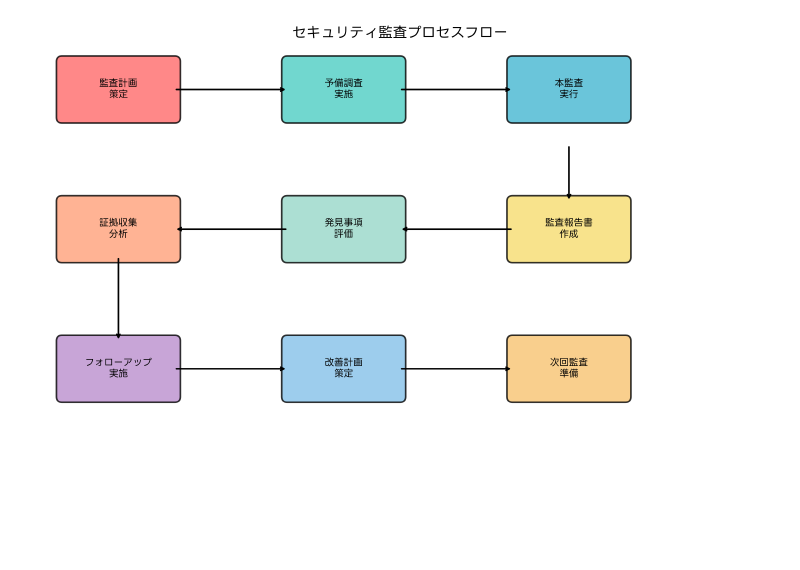

監査プロセスの実践的な進め方

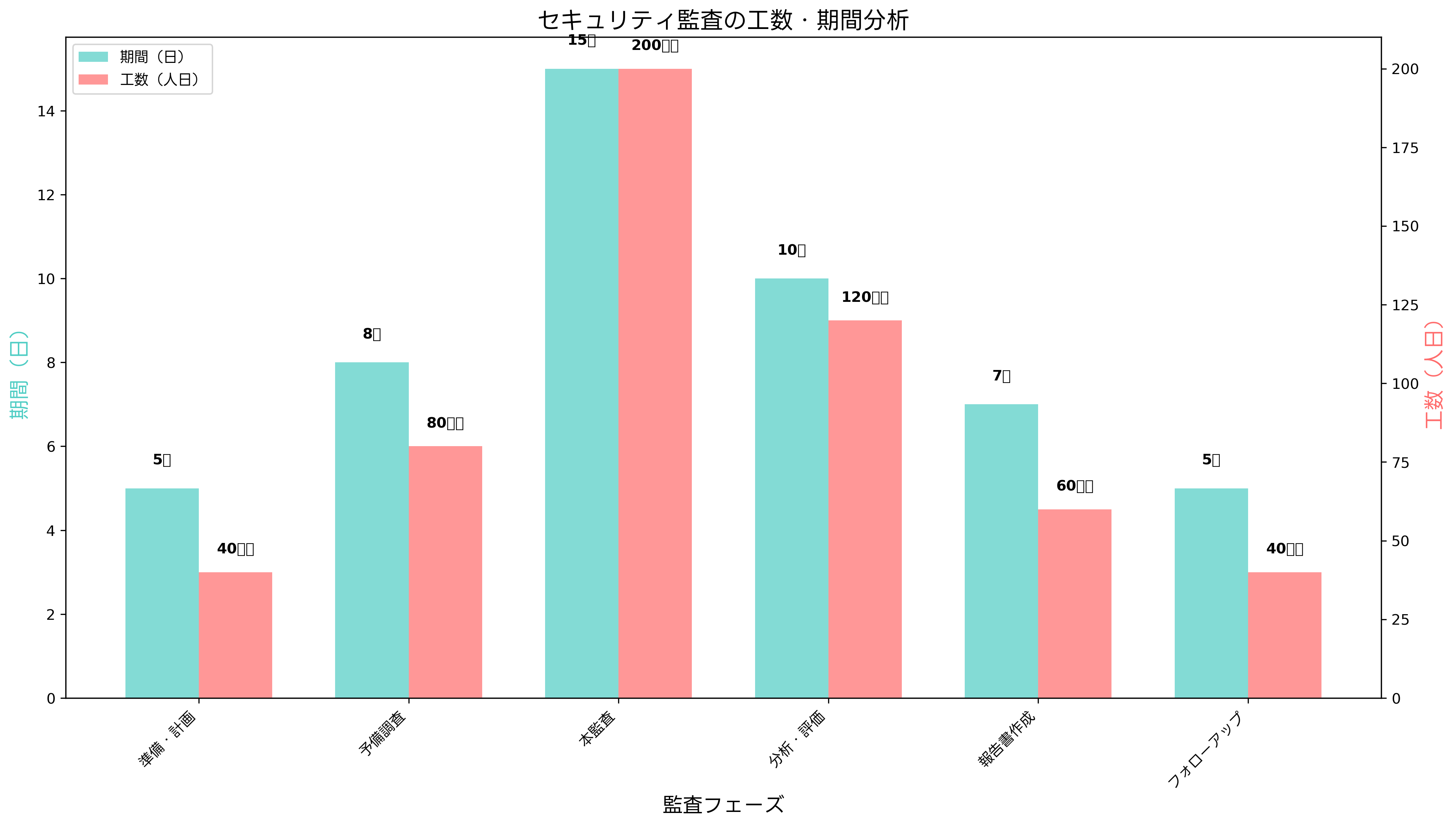

効果的なセキュリティ監査を実施するためには、体系的で一貫性のあるプロセスが必要です。監査プロセスは一般的に、計画策定、予備調査、本監査、報告、フォローアップの5つのフェーズに分かれています。各フェーズでは明確な成果物と判定基準を設定し、監査の品質と効率性を確保します。

計画策定フェーズでは、監査の目的、範囲、基準、スケジュール、チーム編成などを明確に定義します。監査対象システムの特性や重要度に応じて、適切な監査手法とリソース配分を決定します。この段階で、プロジェクト管理ソフトウェアを活用することで、複雑な監査プロジェクトの進行管理を効率化できます。

予備調査フェーズでは、組織の基本情報、システム構成、既存の文書類を収集し、本監査での重点領域を特定します。この段階で、文書管理システムや情報収集ツールを活用することで、効率的な情報収集と整理が可能になります。

本監査フェーズでは、計画に基づいて実際の評価作業を実施します。文書レビュー、インタビュー、技術的テスト、現地確認などを通じて、詳細な証拠を収集します。監査の過程では、監査管理システムを使用して、発見事項の記録、証拠の管理、進捗の追跡を行います。

報告フェーズでは、監査結果を体系的に整理し、経営陣や関係者に分かりやすく報告します。報告書には、監査の概要、主要な発見事項、リスク評価、改善勧告、実施スケジュールなどを含めます。効果的な報告のために、レポート作成ツールやダッシュボード作成ソフトウェアを活用し、視覚的で理解しやすい形式で結果を提示します。

フォローアップフェーズでは、改善計画の実施状況を継続的に監視し、課題の解決を確認します。このプロセスにより、監査が単なる評価活動ではなく、継続的改善の推進力となります。

内部監査と外部監査の役割分担

セキュリティ監査は、実施主体に応じて内部監査と外部監査に分類されます。それぞれには固有の特徴と利点があり、組織の状況に応じて適切に使い分けることが重要です。内部監査は組織内の監査部門や担当者が実施する監査で、組織の業務プロセスやシステムに対する深い理解を基に、継続的で詳細な評価が可能です。

内部監査の利点としては、組織固有の課題や文脈を深く理解している点、継続的な監査が可能な点、コストが比較的低い点などがあります。一方で、独立性の確保が困難な場合がある、専門性が限定される可能性がある、客観性に課題がある場合があるなどの制約もあります。内部監査支援システムを導入することで、これらの制約を軽減し、より効果的な内部監査が実現できます。

外部監査は、独立した第三者機関や専門コンサルタントが実施する監査で、高い独立性と客観性を確保できます。外部監査の利点としては、豊富な専門知識と経験を持つ専門家による評価、業界のベストプラクティスとの比較、ステークホルダーに対する信頼性の向上などがあります。しかし、コストが高い、組織固有の文脈の理解に時間がかかる、継続性の確保が困難などの課題もあります。

効果的なセキュリティ監査体制を構築するためには、内部監査と外部監査を適切に組み合わせることが重要です。定期的な内部監査により継続的な改善を推進し、重要な節目で外部監査を実施して客観的な評価を得るというアプローチが一般的です。監査計画管理ソフトウェアを活用することで、内部監査と外部監査の連携を効率化し、重複を避けながら包括的な監査体制を構築できます。

新技術環境における監査基準の進化

デジタル変革の進展に伴い、クラウドコンピューティング、IoT、AI、ブロックチェーンなどの新技術が広く導入されています。これらの新技術は従来のセキュリティ監査基準では十分に対応できない新たな課題をもたらしており、監査基準の継続的な進化が求められています。

クラウド環境における監査では、責任共有モデルの理解が重要です。クラウドプロバイダーが提供するセキュリティ機能と、利用者が責任を持つセキュリティ対策を明確に区分し、それぞれについて適切な監査基準を適用する必要があります。クラウド監査ツールやマルチクラウド管理プラットフォームを活用することで、複雑なクラウド環境でも効率的な監査が可能になります。

IoTデバイスの監査では、デバイスの多様性、大量性、分散性に対応した新たなアプローチが必要です。従来の端末管理の概念を拡張し、デバイスのライフサイクル全体にわたるセキュリティ管理を評価する必要があります。IoTセキュリティ管理プラットフォームを導入することで、多数のIoTデバイスのセキュリティ状況を一元的に監視・監査できます。

AI・機械学習システムの監査では、アルゴリズムの公平性、透明性、説明可能性などの新たな観点が重要になります。従来のシステム監査に加えて、学習データの品質、バイアスの有無、意思決定プロセスの透明性などを評価する必要があります。AI監査ソリューションや機械学習モデル管理ツールを活用することで、AIシステム特有のリスクを効果的に評価できます。

国際標準との整合性と認証制度

セキュリティ監査基準の国際的な標準化により、組織は世界共通の基準に基づいた監査を実施できるようになっています。ISO/IEC 27001は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の要求事項を定めた国際標準で、多くの組織がこの標準に基づいた認証を取得しています。認証取得により、組織は国際的に認められたセキュリティ管理レベルを証明でき、ビジネス上の競争優位性を獲得できます。

SOC(Service Organization Control)レポートは、サービス組織の内部統制に関する第三者保証を提供する国際的な監査基準です。SOC 1、SOC 2、SOC 3の3つのタイプがあり、それぞれ異なる目的と対象者を持っています。特にクラウドサービスプロバイダーにとって、SOC 2レポートは顧客に対するセキュリティレベルの証明として重要な意味を持ちます。SOC監査準備ツールを活用することで、効率的な認証取得準備が可能になります。

PCIDSSは、クレジットカード情報を取り扱う組織が遵守すべきセキュリティ基準です。カード情報の保護に特化した詳細な要求事項が定められており、定期的な監査と認証維持が義務付けられています。PCIDSS対応支援ツールを使用することで、複雑な要求事項への対応を体系的に管理できます。

これらの国際標準や業界基準への適合により、組織は信頼性を向上させ、新たなビジネス機会を獲得できます。また、標準化された監査基準により、監査の品質と一貫性も向上し、より効果的なセキュリティガバナンスが実現できます。

監査結果の活用と継続的改善

セキュリティ監査の真の価値は、監査結果を組織の継続的改善に活用することにあります。監査で発見された課題を単なる問題の指摘で終わらせるのではなく、根本原因を分析し、体系的な改善計画を策定することが重要です。改善計画では、技術的対策だけでなく、プロセスの見直し、組織体制の改善、人材育成なども含めた包括的なアプローチが必要です。

改善活動の優先順位付けでは、リスクレベル、実装の難易度、コスト、期待される効果などを総合的に考慮します。改善計画管理システムを活用することで、多数の改善項目を効率的に管理し、進捗を可視化できます。

改善活動の効果測定には、KPI(重要業績評価指標)の設定が重要です。セキュリティインシデントの発生件数、検知時間、対応時間、脆弱性の修正期間などの定量的指標に加えて、従業員のセキュリティ意識レベル、訓練の受講率、ポリシーの理解度などの定性的指標も含めて総合的に評価します。セキュリティKPI管理ダッシュボードにより、これらの指標をリアルタイムで監視し、改善活動の効果を継続的に測定できます。

監査サイクルの最適化も重要な課題です。組織の規模や複雑さ、リスクレベル、法的要求事項などに応じて、適切な監査頻度とスコープを設定します。高リスク領域では頻繁な監査を実施し、低リスク領域では監査間隔を延長するなど、リスクベースのアプローチにより効率的な監査体制を構築します。

応用情報技術者試験における出題傾向と対策

応用情報技術者試験においては、セキュリティ監査基準に関する問題が情報セキュリティ分野で頻繁に出題されています。試験では、監査の基本概念、プロセス、手法、基準の理解に加えて、実践的な監査計画の策定や結果の解釈能力も問われます。

午前問題では、ISO/IEC 27001などの国際標準、監査の種類と特徴、リスク評価手法、監査証跡の管理などが主要な出題テーマとなります。これらの問題では、基本的な概念の理解に加えて、実際の監査現場での適用方法も理解しておく必要があります。応用情報技術者試験対策書や情報セキュリティ監査専門書を活用して、体系的な知識習得を図ることが重要です。

午後問題では、より実践的な場面設定で監査計画の策定、監査手法の選択、結果の分析と改善提案などが問われます。企業の具体的な状況を想定した事例問題では、監査対象の特性に応じた適切なアプローチの選択、制約条件を考慮した現実的な解決策の提案などが求められます。

試験対策としては、理論的な知識の習得に加えて、実際の監査事例の研究が有効です。監査事例集やケーススタディ教材を活用して、様々な業種や規模の組織における監査の実践例を学習することで、応用力を身につけることができます。また、過去問題集を繰り返し解くことで、出題パターンを理解し、効率的な解答テクニックを習得できます。

監査人材の育成と専門性の向上

効果的なセキュリティ監査を実施するためには、適切な知識とスキルを持った監査人材の育成が不可欠です。監査人材には、技術的な専門知識に加えて、監査手法、コミュニケーション能力、分析力、報告書作成能力など、多様なスキルが求められます。

技術的な専門知識としては、ネットワークセキュリティ、システムセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、暗号化技術、アクセス制御などの幅広い分野をカバーする必要があります。また、クラウド、IoT、AI などの新技術に対する理解も重要になってきています。技術習得用教材やオンライン学習プラットフォームを活用して、継続的なスキルアップを図ることが重要です。

監査手法に関する知識としては、リスクベース監査、統計的サンプリング、証拠収集と評価、内部統制の評価などの方法論を理解する必要があります。これらの手法を効果的に適用するために、監査手法研修プログラムや実践的監査トレーニングへの参加が推奨されます。

専門資格の取得も監査人材の育成において重要な要素です。CISA(公認情報システム監査人)、CISSP(公認情報システムセキュリティプロフェッショナル)、CISM(公認情報セキュリティマネージャー)などの国際的な資格は、監査専門性の証明として高く評価されています。資格取得対策教材を活用して、体系的な学習を進めることが効果的です。

まとめ

セキュリティ監査基準は、組織の情報セキュリティレベルを客観的に評価し、継続的な改善を推進するための重要な指針です。国際標準から組織固有の要件まで、多層的な基準体系を理解し、適切な監査プロセスを実施することで、効果的なセキュリティガバナンスが実現できます。

応用情報技術者試験においても重要なトピックであるセキュリティ監査基準の理解は、IT専門家としてのキャリア発展にも大きく貢献します。技術の進歩とともに新たな課題が生まれる中で、監査基準も継続的に進化していく必要があります。

効果的なセキュリティ監査の実施により、組織は自らのセキュリティレベルを向上させ、ステークホルダーからの信頼を獲得し、ビジネス価値の向上を実現できます。監査結果を活用した継続的改善により、変化する脅威環境に対応できる堅牢なセキュリティ体制を構築することが可能になります。