現代の企業や組織において、情報セキュリティの重要性はますます高まっています。その中核を成すのがセキュリティポリシーです。これは組織全体の情報セキュリティに関する基本的な方針や考え方を示した重要な文書であり、情報資産を様々な脅威から守るための指針として機能します。応用情報技術者試験においても頻出の重要トピックであり、情報セキュリティマネジメントの基礎知識として必須の内容です。

セキュリティポリシーは単なる規則集ではありません。組織の経営陣が情報セキュリティに対する明確な意思表示を行い、全従業員が一丸となってセキュリティ対策に取り組むための共通の基盤となる文書です。適切に策定されたセキュリティポリシーは、組織の競争力向上、リスク軽減、法令遵守の実現に大きく貢献します。

セキュリティポリシーの定義と重要性

セキュリティポリシーとは、組織の情報セキュリティに関する基本的な方針や考え方を文書化したものです。これには、組織がどのような情報資産を保護し、どのような脅威に対処するか、そしてそのためにどのような体制や手順を整備するかが明記されています。

セキュリティポリシーの重要性は多岐にわたります。まず、組織全体でのセキュリティ意識の統一が図れます。経営陣から一般従業員まで、全員が同じ認識のもとでセキュリティ対策に取り組むことで、組織のセキュリティレベルが向上します。また、法的要求事項への対応や、顧客や取引先からの信頼獲得にも重要な役割を果たします。

現代のビジネス環境では、包括的なセキュリティポリシー管理システムの導入により、ポリシーの策定から運用、見直しまでを効率的に管理することが可能になっています。これらのシステムを活用することで、変化する脅威環境に応じた迅速なポリシー更新が実現できます。

セキュリティポリシーは、組織のリスクマネジメントの重要な構成要素でもあります。適切なリスク評価に基づいてポリシーを策定することで、限られたリソースを効果的に配分し、最大のセキュリティ効果を得ることができます。リスク評価ツールを活用することで、科学的なアプローチによるポリシー策定が可能になります。

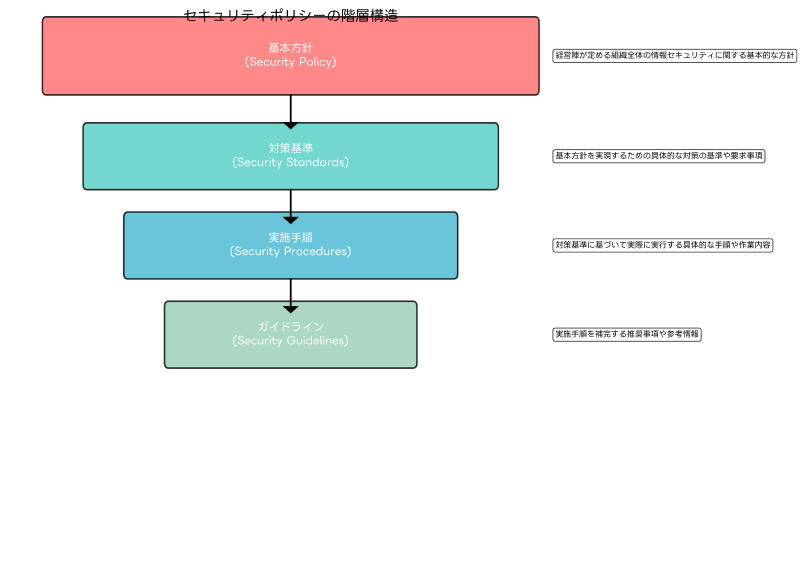

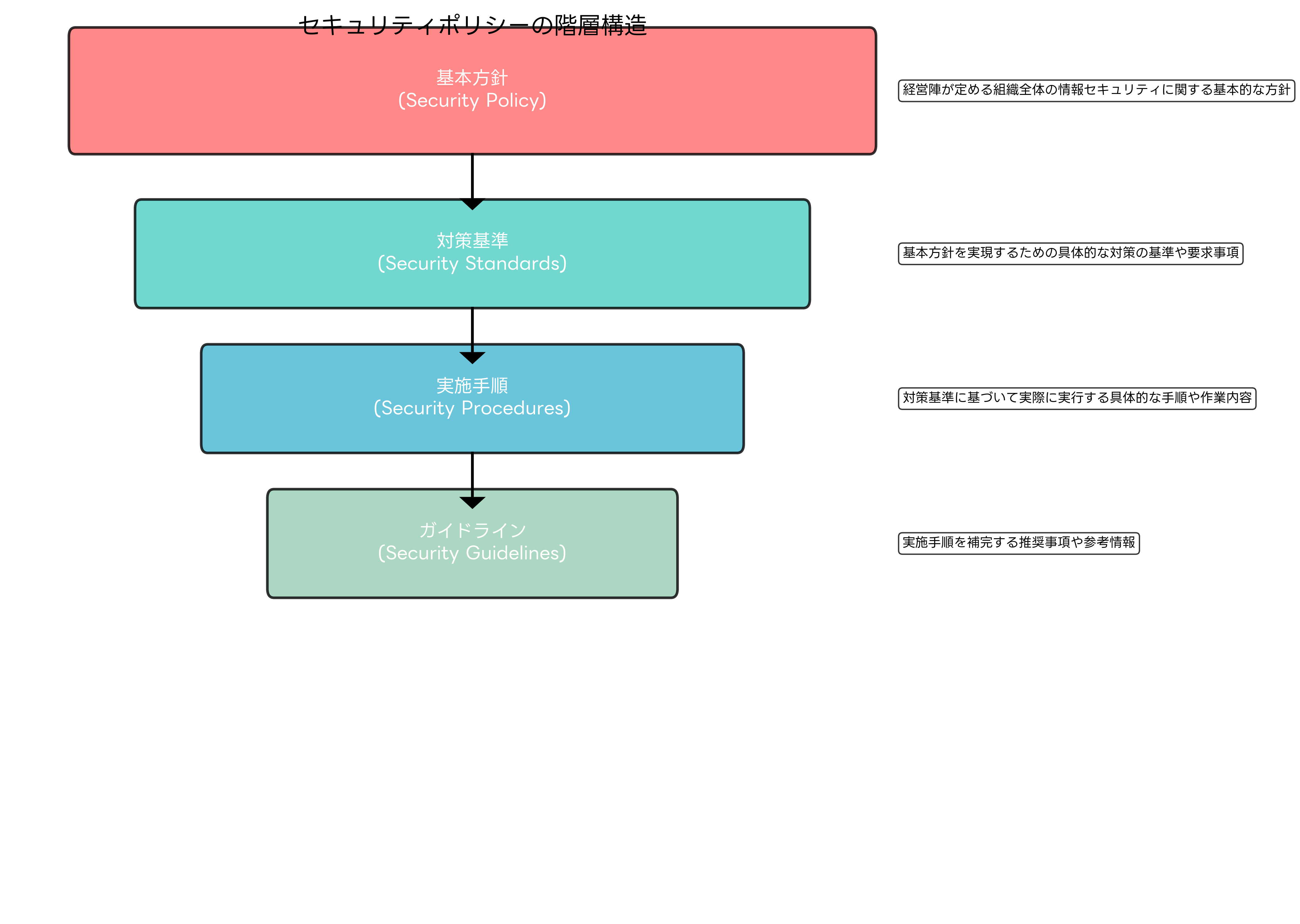

セキュリティポリシーの階層構造

効果的なセキュリティポリシーは、通常4つの階層から構成されています。最上位には基本方針があり、経営陣が定める組織全体の情報セキュリティに関する基本的な考え方や方向性が示されています。この基本方針は、組織の使命や価値観と整合性を持ち、長期的な視点に立って策定される必要があります。

第二階層には対策基準があります。これは基本方針を実現するための具体的な対策の基準や要求事項を定めたものです。技術的な基準、管理的な基準、物理的な基準などが含まれ、各部門や業務プロセスにおいて遵守すべき最低限の要件が明記されています。

第三階層は実施手順です。対策基準に基づいて実際に実行する具体的な手順や作業内容が詳細に記述されています。これには、日常的な運用手順、緊急時の対応手順、監査手順などが含まれます。詳細な手順書作成ソフトウェアを活用することで、分かりやすく実用的な手順書を効率的に作成できます。

最下位階層にはガイドラインがあります。これは実施手順を補完する推奨事項や参考情報を提供するものです。技術的な詳細、ベストプラクティス、関連する法令や規格の情報などが含まれ、現場の担当者が適切な判断を行うための指針となります。

このような階層構造により、抽象的な方針から具体的な実行まで、一貫性を保ちながら段階的に詳細化されたセキュリティ要件が提供されます。ポリシー文書管理システムを使用することで、各階層間の整合性を保ちながら効率的に管理することが可能です。

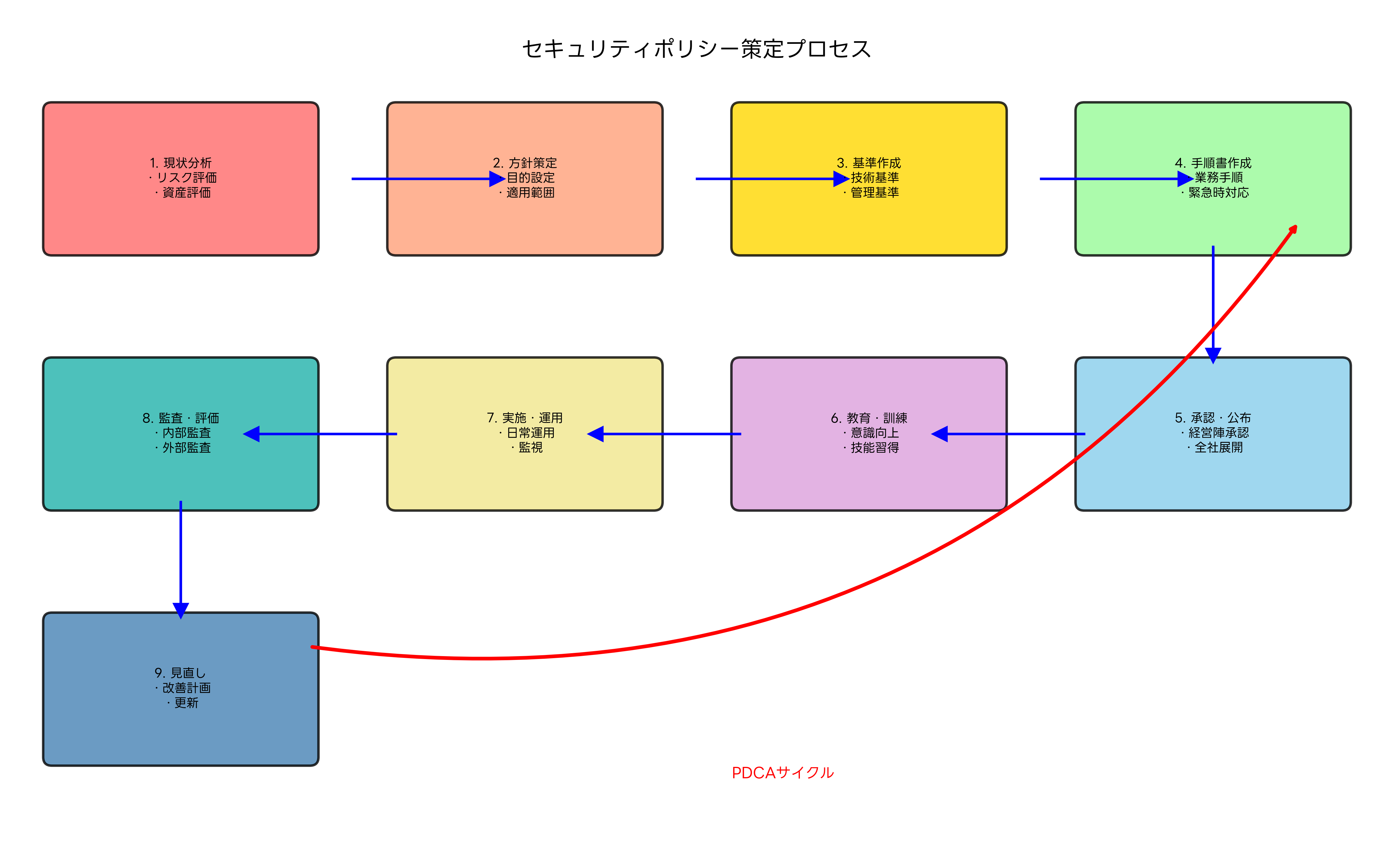

セキュリティポリシーの策定プロセス

セキュリティポリシーの策定は、体系的なプロセスを経て行われます。最初のステップは現状分析です。組織の情報資産を洗い出し、それらに対する脅威とリスクを評価します。この段階では、資産管理ツールを活用して、ハードウェア、ソフトウェア、データなどの情報資産を体系的に把握します。

次に方針策定フェーズに入ります。現状分析の結果を踏まえ、組織の目的や使命に合致した基本方針を策定します。この際、経営陣の明確なコミットメントが不可欠であり、情報セキュリティに対する組織の姿勢を明確に表明する必要があります。経営ダッシュボードツールを使用することで、セキュリティ投資の効果を可視化し、経営判断を支援できます。

基準作成段階では、基本方針を実現するための具体的な技術基準と管理基準を策定します。業界標準やベストプラクティスを参考にしながら、組織の特性に合わせてカスタマイズされた基準を作成します。規格対応支援ツールを活用することで、国際規格に準拠した基準策定が効率的に行えます。

手順書作成では、基準を実践するための具体的な業務手順と緊急時対応手順を詳細に記述します。現場の実情を十分に考慮し、実行可能で効果的な手順を策定することが重要です。業務フロー作成ツールにより、視覚的で理解しやすい手順書を作成できます。

承認・公布フェーズでは、策定されたポリシーを経営陣が正式に承認し、組織全体に公布します。この際、ポリシーの重要性と必要性を全従業員に理解してもらうための説明会や研修を実施します。社内コミュニケーションプラットフォームを活用することで、効果的な情報伝達が可能になります。

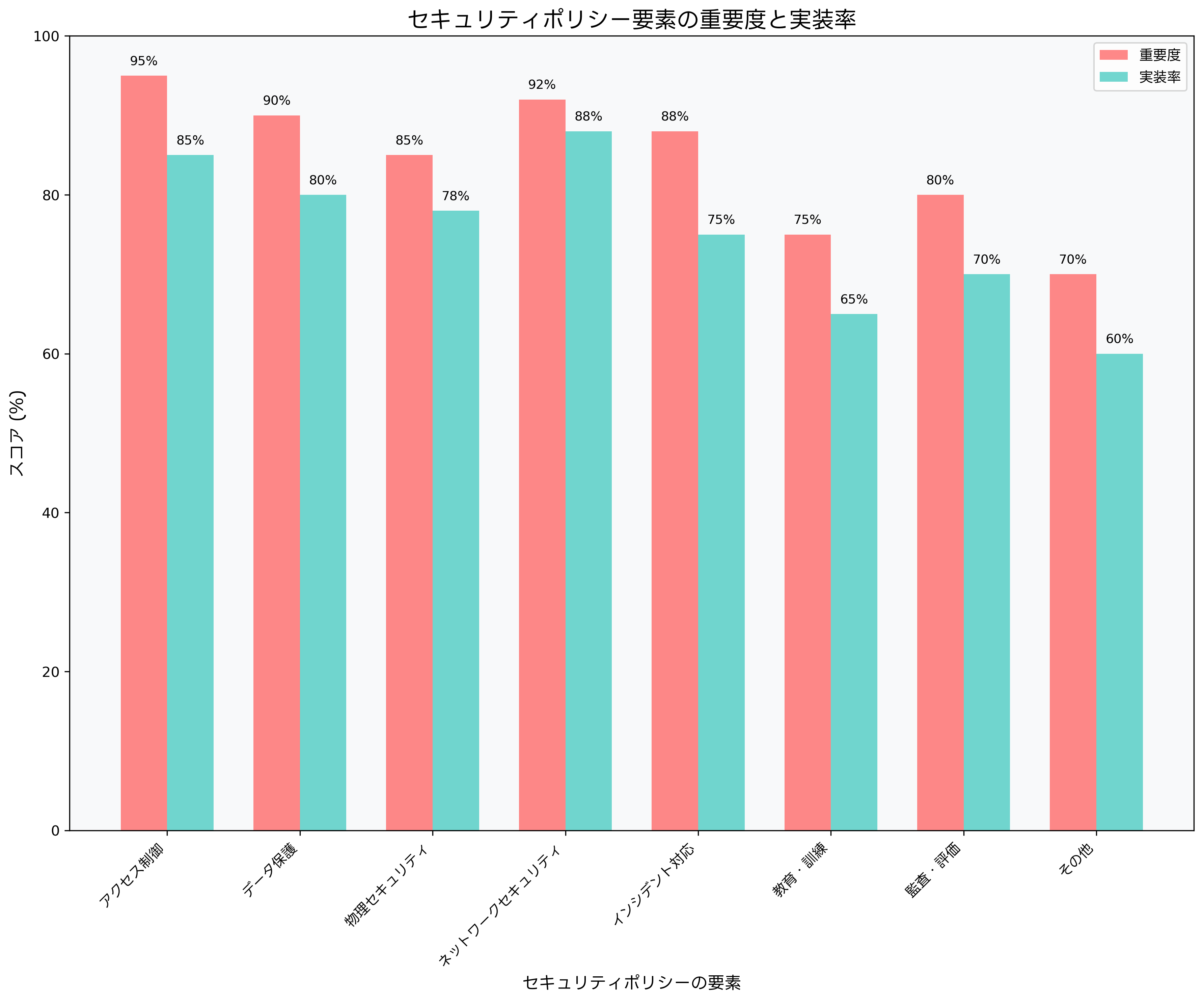

セキュリティポリシーの主要要素

セキュリティポリシーには、情報セキュリティの全領域をカバーする様々な要素が含まれています。アクセス制御に関する要素は最も重要な部分の一つです。誰がどの情報にアクセスできるか、どのような認証方法を使用するか、アクセス権限をどのように管理するかなどが詳細に規定されています。統合認証システムの導入により、効率的かつ安全なアクセス制御が実現できます。

データ保護要素では、機密情報の分類、暗号化の要件、データの保存期間、廃棄方法などが定められています。個人情報保護法やGDPRなどの法的要求事項への対応も含まれ、コンプライアンスの確保が図られます。データ暗号化ソリューションを活用することで、保存時と転送時の両方でデータを保護できます。

物理セキュリティ要素では、施設への入退室管理、機器の物理的保護、清掃員や保守業者への対応などが規定されています。情報システムの物理的な保護は、サイバーセキュリティと同様に重要な要素です。物理セキュリティシステムの導入により、包括的な物理的保護が実現できます。

ネットワークセキュリティ要素では、ファイアウォールの設定、侵入検知システムの運用、VPN接続の管理、無線LANのセキュリティなどが含まれています。次世代ファイアウォールやネットワーク監視ツールの導入により、高度なネットワーク保護が可能になります。

インシデント対応要素では、セキュリティ事故が発生した際の対応体制、連絡手順、復旧プロセス、事後分析などが詳細に定められています。迅速かつ適切な対応により、被害の拡大を防ぎ、早期復旧を実現します。インシデント対応プラットフォームにより、組織的な対応能力を向上させることができます。

セキュリティポリシーの実装と運用

セキュリティポリシーの価値は、その実装と継続的な運用にかかっています。実装段階では、ポリシーで定められた要件を実際のシステムや業務プロセスに反映させる必要があります。技術的な実装では、セキュリティ設定管理ツールを使用して、各システムに一貫したセキュリティ設定を適用します。

教育・訓練は実装の重要な要素です。全従業員がポリシーの内容を理解し、日常業務で実践できるよう、継続的な教育プログラムを実施します。eラーニングプラットフォームを活用することで、効率的かつ効果的な教育が可能になります。特に、新入社員研修、定期研修、役職別研修などを体系的に実施することが重要です。

運用段階では、ポリシーに従った日常的な活動を継続的に実施します。これには、定期的なシステム点検、ログの監視、アクセス権限の見直し、セキュリティパッチの適用などが含まれます。統合セキュリティ管理プラットフォームにより、これらの運用業務を効率的に管理できます。

監査・評価も運用の重要な側面です。内部監査と外部監査を定期的に実施し、ポリシーの遵守状況や有効性を評価します。セキュリティ監査ツールを使用することで、客観的で網羅的な監査が実施できます。監査結果は経営陣に報告され、必要に応じてポリシーの見直しや改善に活用されます。

継続的改善のメカニズムも重要です。新たな脅威の出現、技術の進歩、法的要求事項の変更、組織の変化などに応じて、ポリシーを適時更新する必要があります。脅威インテリジェンスサービスを活用することで、最新の脅威情報を取得し、ポリシーの更新に反映できます。

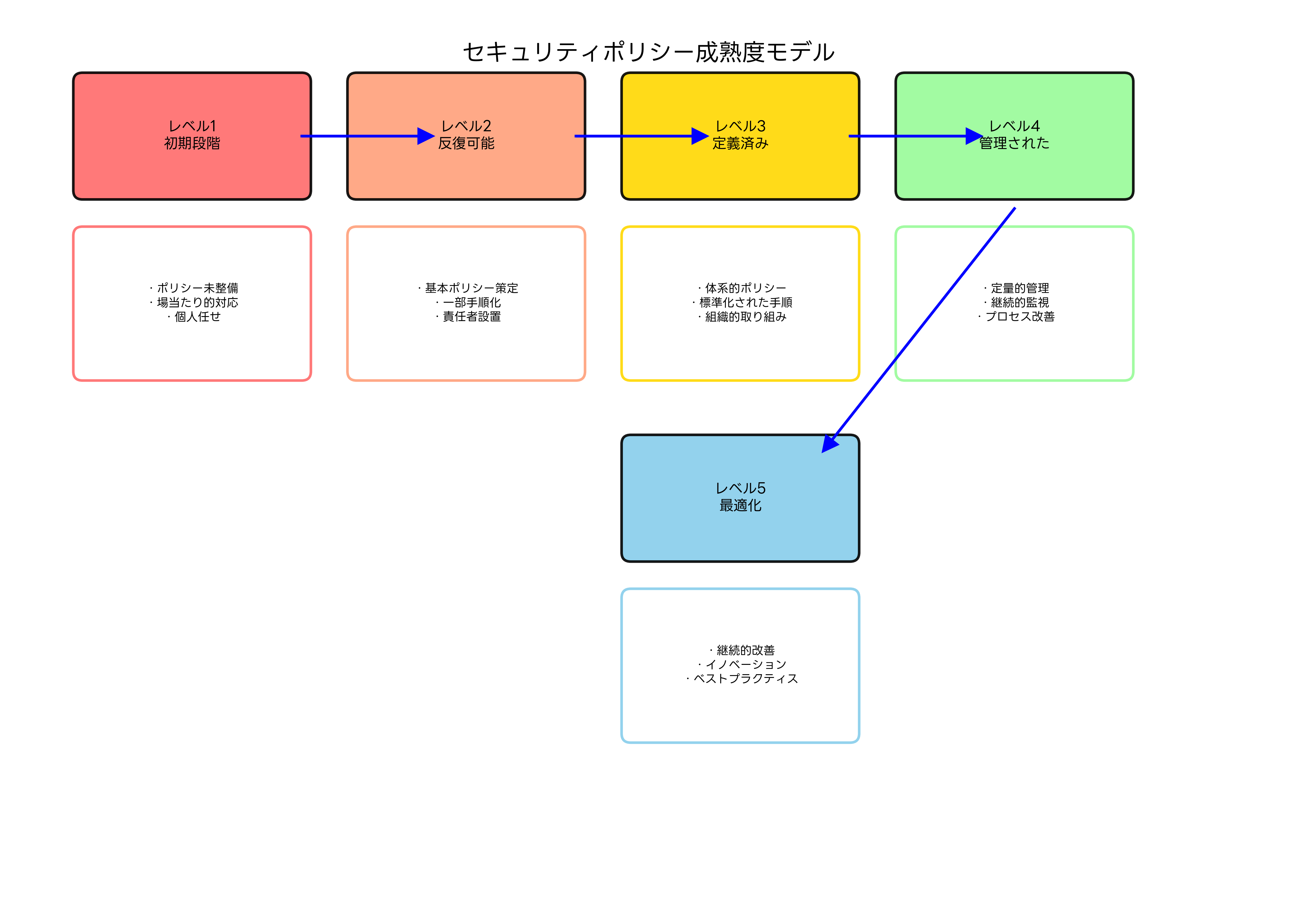

セキュリティポリシーの成熟度モデル

組織のセキュリティポリシーは、段階的に成熟していくプロセスを経ます。成熟度モデルを理解することで、現在の状況を客観的に評価し、次のステップに向けた改善計画を策定できます。

レベル1の初期段階では、セキュリティポリシーが未整備であり、場当たり的な対応に終始している状態です。セキュリティ対策は個人の判断に依存し、組織としての一貫性がありません。この段階では、まず基本的なポリシーの策定と責任体制の確立が必要です。基本的なセキュリティポリシーテンプレートを活用することで、効率的にポリシー策定を開始できます。

レベル2の反復可能段階では、基本的なポリシーが策定され、一部の手順が標準化されています。責任者が設置され、組織としてのセキュリティ対策が始まっています。しかし、まだ体系的でない部分も多く、継続的な改善が必要な状態です。

レベル3の定義済み段階では、体系的なポリシーが整備され、標準化された手順に基づいて組織的な取り組みが行われています。従業員の教育も体系化され、セキュリティ意識が組織全体に浸透し始めています。セキュリティ成熟度評価ツールを使用して、現在の成熟度レベルを客観的に評価できます。

レベル4の管理された段階では、定量的な管理が行われ、継続的な監視とプロセス改善が実施されています。メトリクスに基づいた意思決定が行われ、セキュリティの効果を数値で把握できる状態です。セキュリティメトリクス管理システムにより、包括的な測定と分析が可能になります。

レベル5の最適化段階では、継続的な改善が組織文化として定着し、イノベーションとベストプラクティスの創出が行われています。外部環境の変化に対して迅速かつ柔軟に対応でき、業界のリーダーとしての地位を確立している状態です。

セキュリティポリシーと法的要求事項

現代の企業は、様々な法的要求事項に対応する必要があり、セキュリティポリシーはこれらの要求事項を満たすための重要な手段となっています。個人情報保護法では、個人情報の適切な管理と保護が求められており、組織は個人情報保護に関する具体的なポリシーを策定する必要があります。

サイバーセキュリティ基本法では、重要インフラ事業者に対してサイバーセキュリティの確保が求められており、適切なセキュリティポリシーの策定と実施が義務づけられています。法令対応支援システムを活用することで、複雑な法的要求事項への対応を効率化できます。

金融業界では、金融庁のガイドラインに基づいたセキュリティ対策が求められており、より厳格なポリシーの策定が必要です。医療業界では、医療情報の機密性保護に関する特別な要求事項があり、HIPAA(米国)やGDPR(EU)などの国際的な規制への対応も重要です。

PCI DSSは、クレジットカード情報を取り扱う組織に対する国際的なセキュリティ基準であり、詳細なセキュリティ要件への対応が求められます。[PCI DSS対応支援ツール](https://www.amazon.co.jp/s?k=PCI DSS対応支援ツール&tag=amazon-product-items-22)により、効率的な準拠体制の構築が可能です。

これらの法的要求事項は頻繁に更新されるため、ポリシーも継続的に見直し、最新の要求事項に対応させる必要があります。法令情報更新サービスを活用することで、最新の法的動向を把握し、タイムリーなポリシー更新が可能になります。

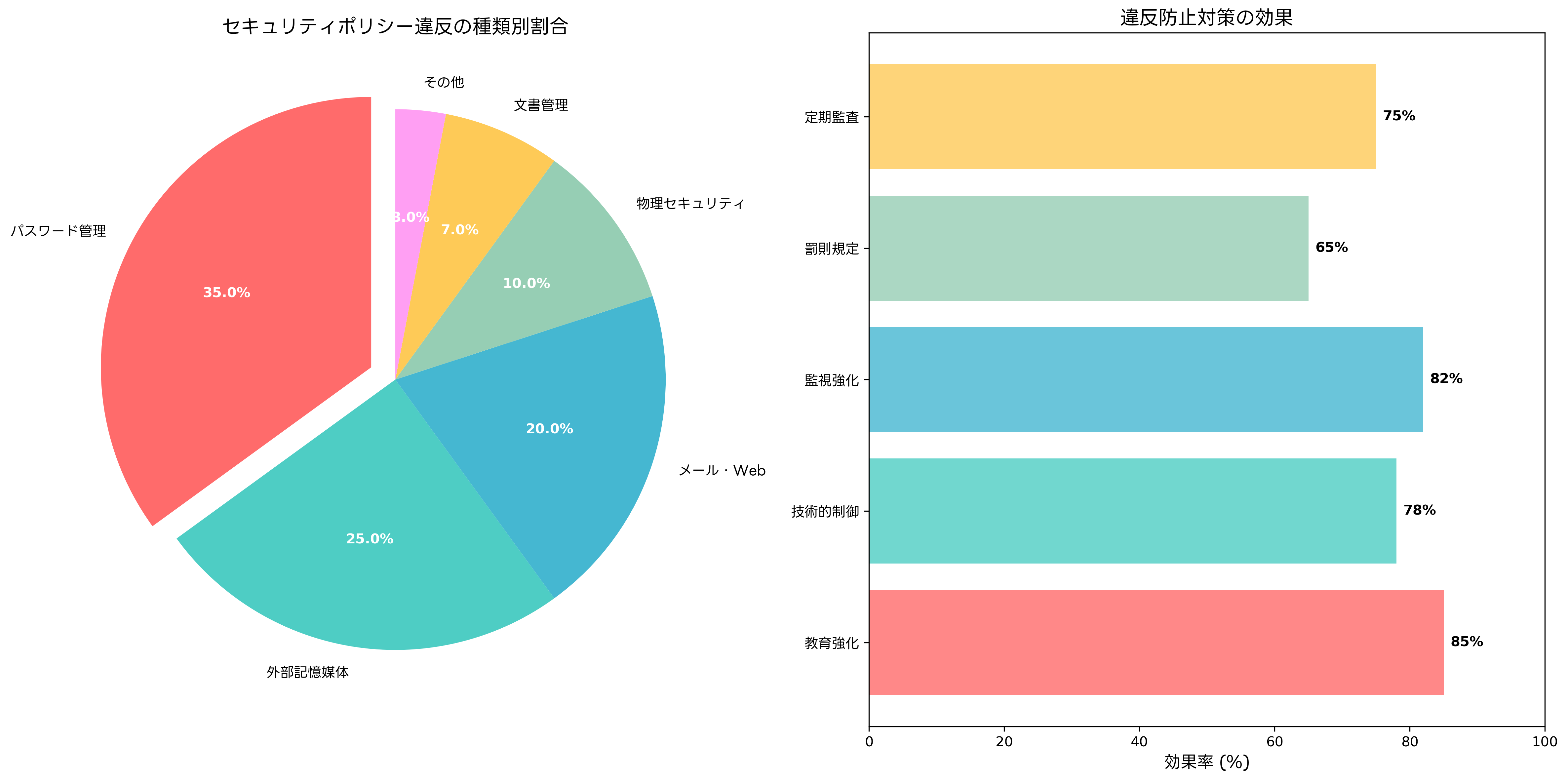

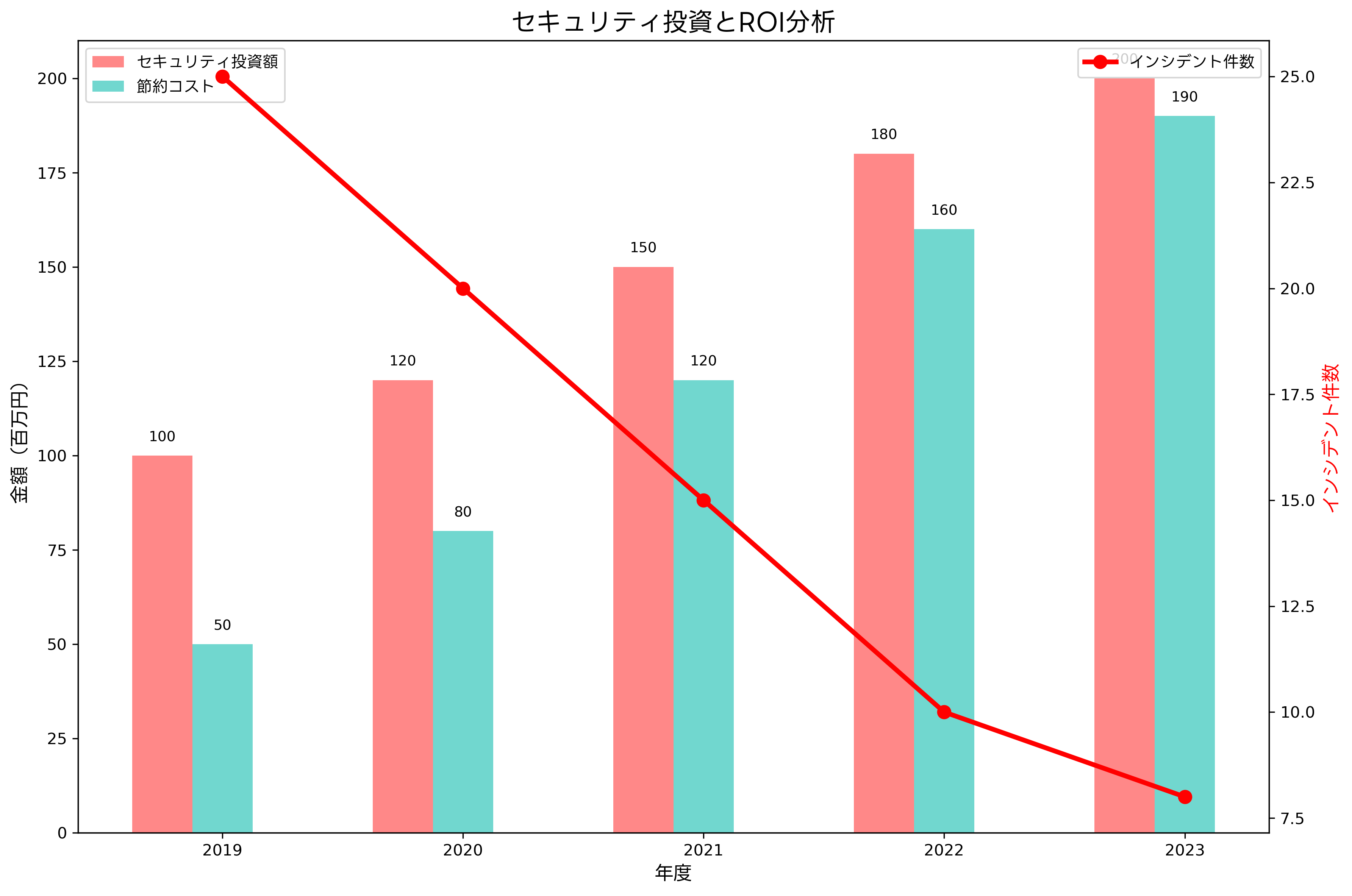

セキュリティポリシーの投資対効果

セキュリティポリシーの策定と実施には相応の投資が必要ですが、その効果を適切に測定し、投資対効果(ROI)を明確にすることが重要です。セキュリティ投資の効果は、直接的な効果と間接的な効果に分けて考える必要があります。

直接的な効果には、セキュリティインシデントの件数減少、インシデント対応コストの削減、システム復旧時間の短縮などがあります。これらは比較的測定しやすく、セキュリティROI計算ツールを使用して定量的に評価できます。

間接的な効果には、ブランド価値の向上、顧客信頼の獲得、法的責任の回避、業務効率の向上などがあります。これらの効果は測定が困難ですが、組織の長期的な競争力に大きく影響します。企業価値評価ツールを活用することで、これらの無形価値を含めた総合的な評価が可能です。

セキュリティ投資の配分も重要な要素です。技術的対策、管理的対策、物理的対策のバランスを適切に保ち、最大の効果を得る必要があります。セキュリティ投資最適化ツールにより、限られた予算を効果的に配分できます。

継続的なモニタリングと評価により、投資効果を定期的に見直し、必要に応じて投資戦略を調整することが重要です。市場環境の変化、脅威の進化、技術の発展に応じて、柔軟に投資配分を変更する必要があります。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、セキュリティポリシーは情報セキュリティマネジメント分野の重要なトピックとして頻繁に出題されています。午前問題では、セキュリティポリシーの定義、階層構造、策定プロセス、要素などに関する基本的な知識が問われます。

特に、基本方針、対策基準、実施手順、ガイドラインの違いと関係性について理解しておくことが重要です。また、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルによる継続的改善プロセスや、リスクマネジメントとの関係性についても出題されます。

午後問題では、より実践的な場面でのセキュリティポリシーの適用が問われます。具体的な組織の状況を想定し、適切なポリシー策定や改善提案を行う問題が出題されることがあります。応用情報技術者試験対策書や情報セキュリティマネジメント参考書を活用して、理論と実践の両面から学習することが効果的です。

試験対策としては、国際規格であるISO/IEC 27001やNIST Cybersecurity Frameworkなどの標準的なフレームワークについても理解しておくことが重要です。これらのフレームワークは、セキュリティポリシー策定の基盤となる考え方や手法を提供しています。

新技術とセキュリティポリシーの進化

クラウドコンピューティング、IoT、人工知能、リモートワークの普及により、セキュリティポリシーも進化し続けています。クラウド環境では、従来の境界防御モデルが通用しなくなり、ゼロトラストアーキテクチャに基づく新しいセキュリティモデルが必要となっています。

クラウドセキュリティポリシー策定支援ツールを活用することで、クラウド特有のセキュリティ要件に対応したポリシーを効率的に策定できます。また、マルチクラウド環境では、複数のクラウドプロバイダーに対する一貫したセキュリティポリシーの適用が課題となっています。

IoTデバイスの普及により、従来のIT資産だけでなく、様々なデバイスとセンサーに対するセキュリティ要件も考慮する必要があります。IoTセキュリティ管理プラットフォームにより、IoT環境に特化したセキュリティポリシーの実装が可能になります。

人工知能と機械学習の活用により、セキュリティポリシーの自動化と最適化が進んでいます。異常検知、脅威予測、自動対応などの機能により、より効果的なセキュリティ運用が実現されています。AI搭載セキュリティポリシー管理システムを導入することで、次世代のセキュリティ管理が可能になります。

リモートワークの普及により、従業員の働き方が多様化し、従来のオフィス中心のセキュリティモデルの見直しが必要となっています。リモートワークセキュリティソリューションにより、場所を問わない安全な業務環境の構築が可能です。

セキュリティポリシーの国際標準と認証

セキュリティポリシーの策定と実施において、国際標準への準拠は重要な要素です。ISO/IEC 27001は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格であり、世界中の組織で採用されています。この規格に基づいてセキュリティポリシーを策定することで、国際的に認められたセキュリティレベルを確保できます。

NIST Cybersecurity Frameworkは、米国国立標準技術研究所が開発したサイバーセキュリティフレームワークであり、多くの組織で参考にされています。このフレームワークは、識別、保護、検知、対応、復旧の5つの機能を中心とした包括的なアプローチを提供しています。

プライバシー保護の観点では、GDPRやカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)などの規制に対応したポリシーの策定が必要です。GDPR対応支援システムにより、複雑なプライバシー要件への対応を効率化できます。

業界固有の規格への対応も重要です。金融業界ではISO/IEC 27001のほかに、SWIFT CSCFやPCI DSSへの準拠が求められます。医療業界ではHIPAAやISO 27799、製造業ではIEC 62443などの規格が重要です。

これらの国際標準や規制への対応は、単なるコンプライアンスの問題ではなく、組織の競争力向上と信頼性確保の重要な手段です。国際規格対応コンサルティングサービスを活用することで、効率的な準拠体制の構築が可能です。

まとめ

セキュリティポリシーは、組織の情報セキュリティの根幹を成す重要な文書です。適切に策定され、継続的に運用されるセキュリティポリシーは、組織を様々な脅威から保護し、競争力の向上と持続的な成長を支援します。

現代のビジネス環境では、技術の進歩、脅威の進化、法的要求事項の変化に応じて、セキュリティポリシーも継続的に進化させる必要があります。組織は、自らの特性と環境に適したポリシーを策定し、全従業員が一丸となって実践することで、強固なセキュリティ体制を構築できます。

応用情報技術者試験の観点からも、セキュリティポリシーは重要なトピックです。理論的な知識と実践的な応用能力の両方を身につけることで、現代の情報社会で求められるセキュリティ専門人材としての素養を獲得できます。継続的な学習と実践により、変化する脅威環境に対応できる能力を維持し、組織の情報セキュリティ向上に貢献することが期待されます。