現代の企業において、情報セキュリティの重要性が高まる中、施錠管理は物理的セキュリティと論理的セキュリティの両面から組織の資産を保護する重要な仕組みです。応用情報技術者試験においても、アクセス制御やセキュリティ管理の文脈で頻出する重要なトピックであり、情報システムの総合的なセキュリティ戦略を理解するために不可欠な知識です。

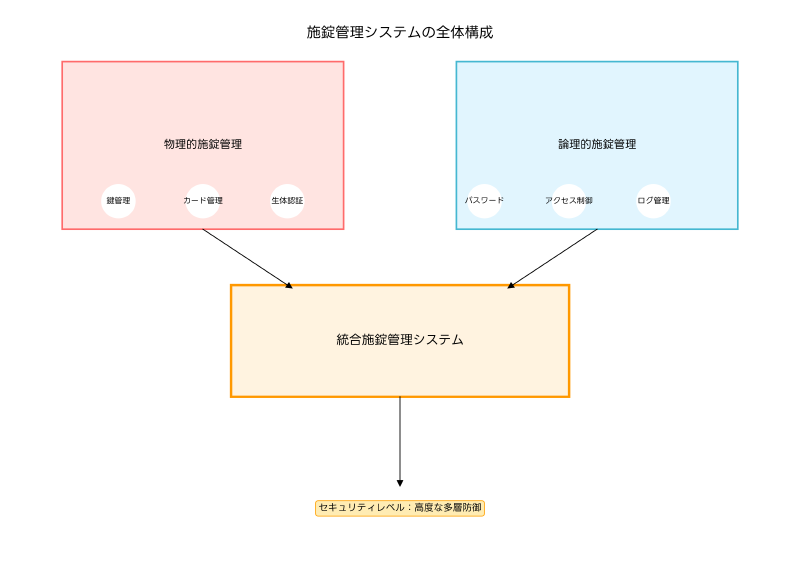

施錠管理とは、物理的な鍵やカードによる入退室管理から、情報システムへのアクセス制御まで、組織の重要な資産への不正アクセスを防ぐための包括的な管理体系です。この管理体系は、人的セキュリティ、物理的セキュリティ、技術的セキュリティの三つの要素を統合し、多層防御によって高度なセキュリティレベルを実現します。

物理的施錠管理の基本概念

物理的施錠管理は、建物や部屋、設備への物理的なアクセスを制御する仕組みです。この管理は、従来の機械式鍵から始まり、現在では電子キー、ICカード、生体認証などの高度な技術を活用した多様な手法が用いられています。

機械式鍵による管理は最も基本的な施錠管理の形態です。しかし、鍵の複製や紛失のリスク、管理の煩雑さなどの課題があります。これらの課題を解決するため、現代の企業では高機能な電子錠システムの導入が進んでいます。電子錠は、暗証番号、ICカード、生体認証などの複数の認証方式を組み合わせることで、より高いセキュリティレベルを実現できます。

ICカードによる入退室管理は、多くの企業で採用されている標準的な手法です。従業員一人ひとりに固有のICカードを配布し、各ドアのカードリーダーで認証を行います。企業向けICカード入退室管理システムは、アクセス履歴の記録、時間帯制限、エリア別権限設定などの高度な機能を提供し、包括的なセキュリティ管理を可能にします。

生体認証技術の活用により、さらに高度な物理的施錠管理が実現できます。指紋認証、静脈認証、顔認証、虹彩認証などの技術を組み合わせることで、なりすましを防ぎ、極めて高いセキュリティレベルを確保できます。特に、機密性の高い研究開発部門やデータセンターでは、生体認証対応の高セキュリティドアシステムの導入が推奨されます。

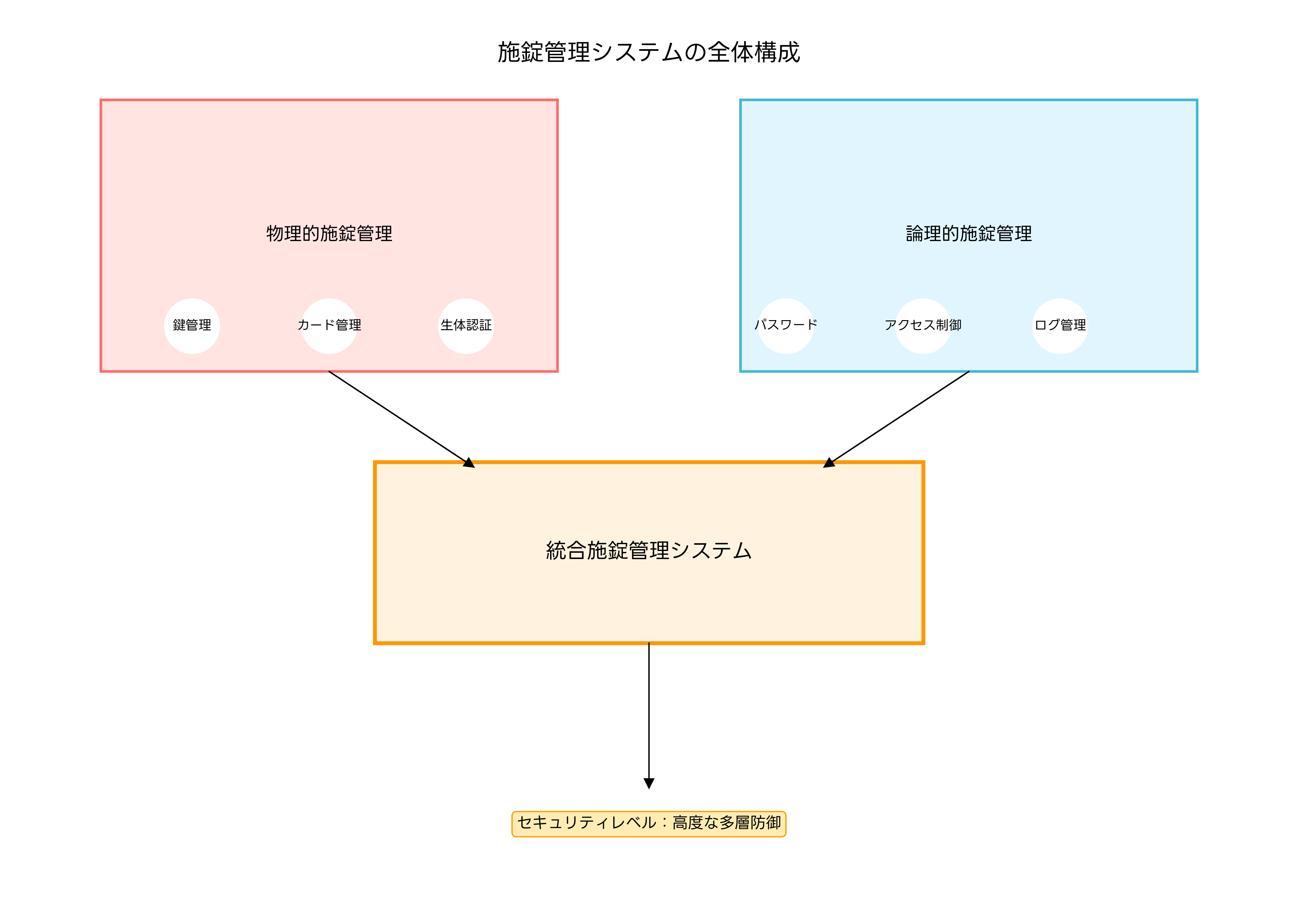

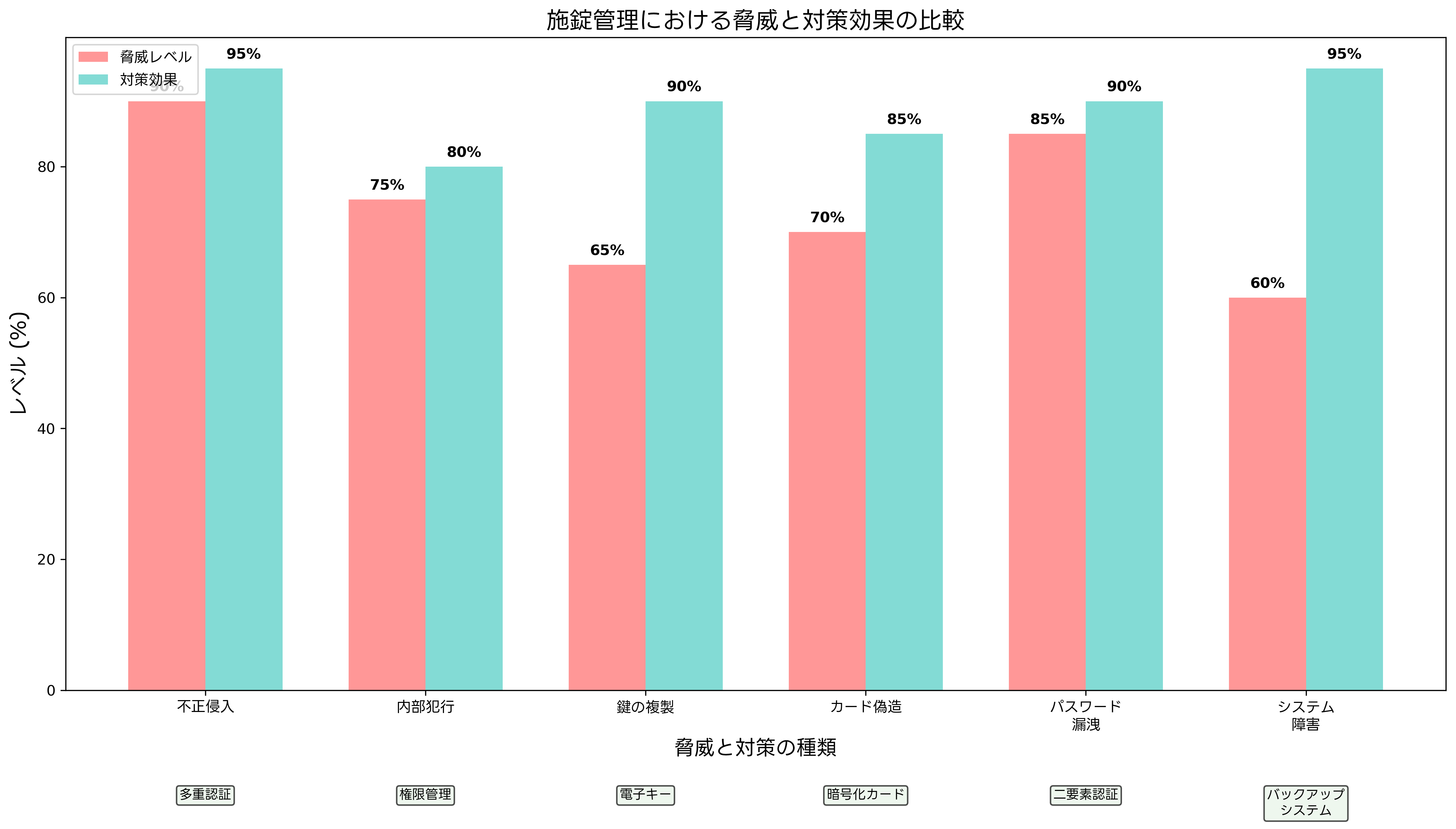

物理的施錠管理では、アクセス権限の階層化が重要です。組織の役職や業務内容に応じて、アクセスできるエリアを制限することで、セキュリティリスクを最小化できます。例えば、一般職員は自分の所属部門と共用エリアのみ、部門責任者は担当部門全体、施設管理者はすべての物理エリアにアクセスできるよう権限を設定します。

論理的施錠管理の重要性

論理的施錠管理は、情報システムやネットワークリソースへのアクセスを制御する仕組みです。この管理は、パスワード認証、多要素認証、アクセス制御リスト、特権管理などの技術を組み合わせて実現されます。

パスワード管理は論理的施錠管理の基礎となる要素です。強固なパスワードポリシーの策定、定期的なパスワード変更、パスワードの複雑性要件などを設定することで、不正アクセスのリスクを低減できます。現代の企業では、エンタープライズ向けパスワード管理ソリューションを導入し、組織全体のパスワードセキュリティを一元管理することが一般的です。

多要素認証(MFA)は、パスワードだけでなく、追加の認証要素を組み合わせることで、セキュリティレベルを飛躍的に向上させる手法です。知識要素(パスワード)、所有要素(トークン、スマートフォン)、生体要素(指紋、顔認証)の組み合わせにより、なりすましや不正アクセスを効果的に防止できます。企業向け多要素認証システムの導入により、リモートワークやクラウドサービス利用における認証セキュリティを強化できます。

アクセス制御リスト(ACL)による権限管理は、ユーザーやグループごとにリソースへのアクセス権限を詳細に設定する手法です。読み取り専用、書き込み可能、管理者権限などの細かな権限レベルを設定することで、最小権限の原則に基づいた適切なアクセス制御を実現できます。統合アクセス制御管理ツールを活用することで、複雑な権限設定の管理を効率化できます。

特権アカウント管理(PAM)は、システム管理者やデータベース管理者などの高い権限を持つアカウントを適切に管理する重要な仕組みです。特権アカウントの不正使用は、組織に重大な損害をもたらす可能性があるため、厳格な管理が必要です。特権アカウント管理ソリューションにより、特権アカウントの利用状況を監視し、不正使用を防止できます。

セキュリティ脅威と対策の実装

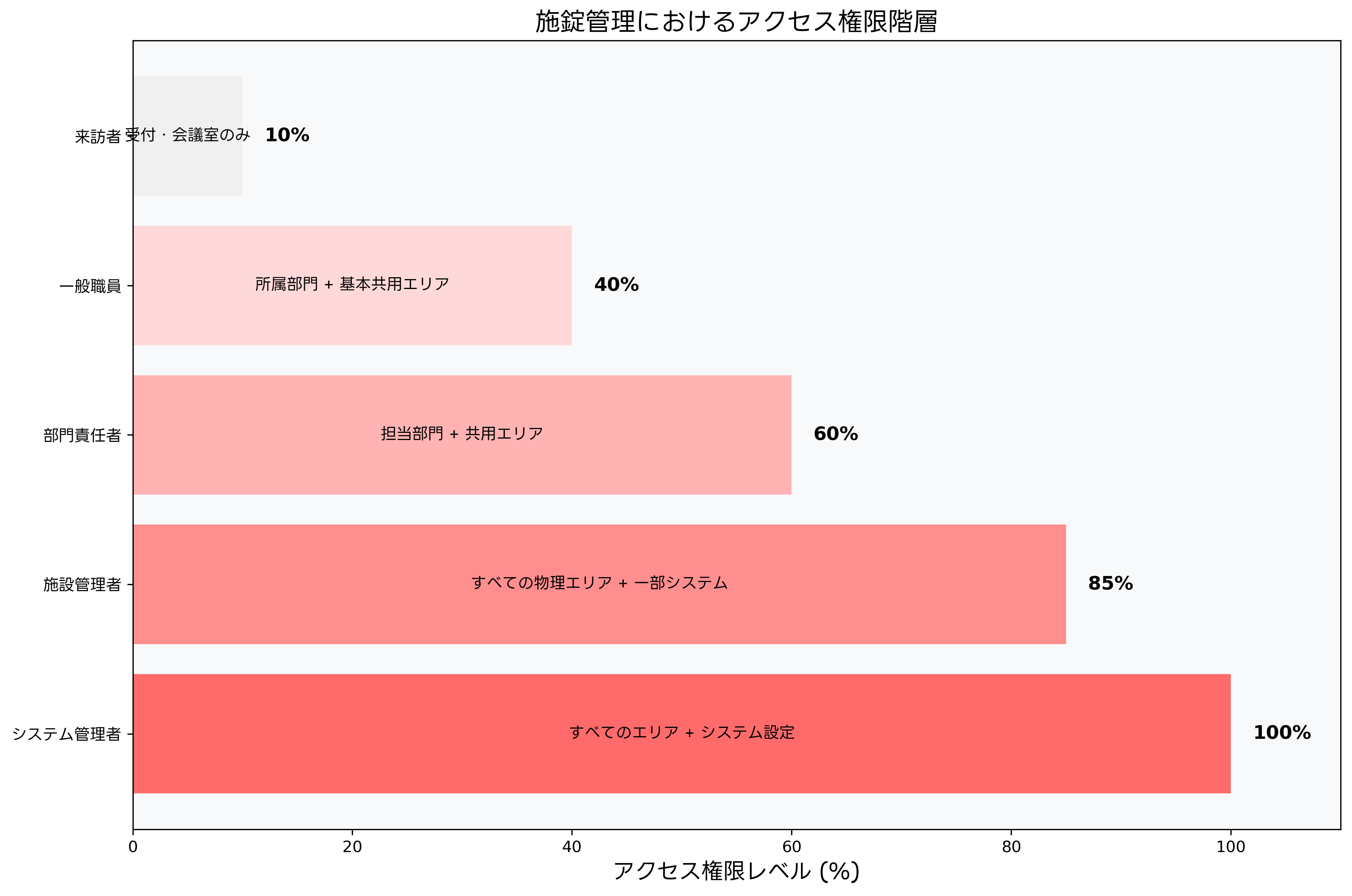

施錠管理においては、様々なセキュリティ脅威に対する包括的な対策が必要です。これらの脅威は、外部からの不正侵入、内部犯行、技術的攻撃、人的要因による漏洩など、多岐にわたります。

外部からの不正侵入に対しては、多重認証システムの導入が効果的です。建物への入室時にICカード認証、重要エリアへの入室時に生体認証、システムアクセス時に多要素認証を組み合わせることで、段階的なセキュリティ防御を構築できます。統合セキュリティ管理プラットフォームを導入することで、物理的セキュリティと論理的セキュリティを一元的に管理し、脅威への迅速な対応が可能になります。

内部犯行への対策では、アクセスログの詳細な記録と分析が重要です。すべてのアクセス行動を記録し、異常なパターンを検出することで、内部脅威を早期に発見できます。ユーザー行動分析ツールを活用することで、通常の行動パターンから逸脱した suspicious な活動を自動的に検出し、セキュリティ担当者にアラートを送信できます。

鍵やカードの複製・偽造に対しては、高度な暗号化技術と認証技術の活用が効果的です。従来の磁気カードに代わり、暗号化機能を備えた高セキュリティICカードを使用することで、複製や偽造を防止できます。また、定期的なカードの更新と無効化処理により、紛失カードや退職者カードによる不正アクセスを防げます。

パスワード漏洩に対しては、強固なパスワードポリシーの実装と定期的な見直しが必要です。複雑性要件の設定、辞書攻撃対策、ブルートフォース攻撃対策などを組み合わせることで、パスワードベースの攻撃を効果的に防止できます。パスワード強度監査ツールを定期的に実行し、脆弱なパスワードの検出と改善を促進することが重要です。

システム障害に対するバックアップ体制の構築も、施錠管理の継続性確保において重要な要素です。主要システムの冗長化、バックアップシステムの準備、災害時の緊急対応手順の策定などにより、システム障害時でも基本的なセキュリティ機能を維持できます。災害復旧対応システムの導入により、迅速な復旧と業務継続を実現できます。

施錠管理システムの導入と運用

効果的な施錠管理システムの導入には、現状分析、要件定義、システム選定、段階的導入、運用体制確立の各段階を適切に実施することが重要です。これらの段階を経ることで、組織の要件に最適化されたシステムを構築できます。

現状分析では、既存のセキュリティ体制の評価、リスクアセスメント、コンプライアンス要件の確認などを実施します。セキュリティアセスメントツールを活用することで、客観的かつ包括的な現状分析が可能になります。また、既存システムとの連携要件や移行時の課題についても詳細に検討する必要があります。

要件定義では、組織の業務プロセス、セキュリティポリシー、予算制約などを考慮して、システムに求められる機能と性能を明確にします。物理的アクセス制御、論理的アクセス制御、ログ管理、レポート機能、運用管理機能などの各要素について、具体的な要件を定義します。要件管理ソフトウェアを使用することで、要件の整理と管理を効率的に実施できます。

システム選定では、複数のベンダーから提案を受け、機能、性能、コスト、サポート体制などを総合的に評価します。概念実証(PoC)を実施することで、実際の運用環境での動作確認を行い、最適なシステムを選択できます。IT調達管理ツールを活用することで、選定プロセスを体系化し、適切な意思決定を支援できます。

段階的導入では、リスクを最小化しながら確実にシステムを展開します。パイロット部門での試験運用、段階的な機能展開、全社展開の順序で進めることで、問題の早期発見と対応が可能になります。各段階での評価と改善を繰り返すことで、最適なシステム構成を実現できます。

運用体制の確立では、システム管理者の配置、運用手順の策定、トレーニングプログラムの実施、定期的な見直しプロセスの確立などを実施します。ITサービス管理ツールを導入することで、システムの安定稼働と継続的な改善を実現できます。

コストパフォーマンスと投資対効果

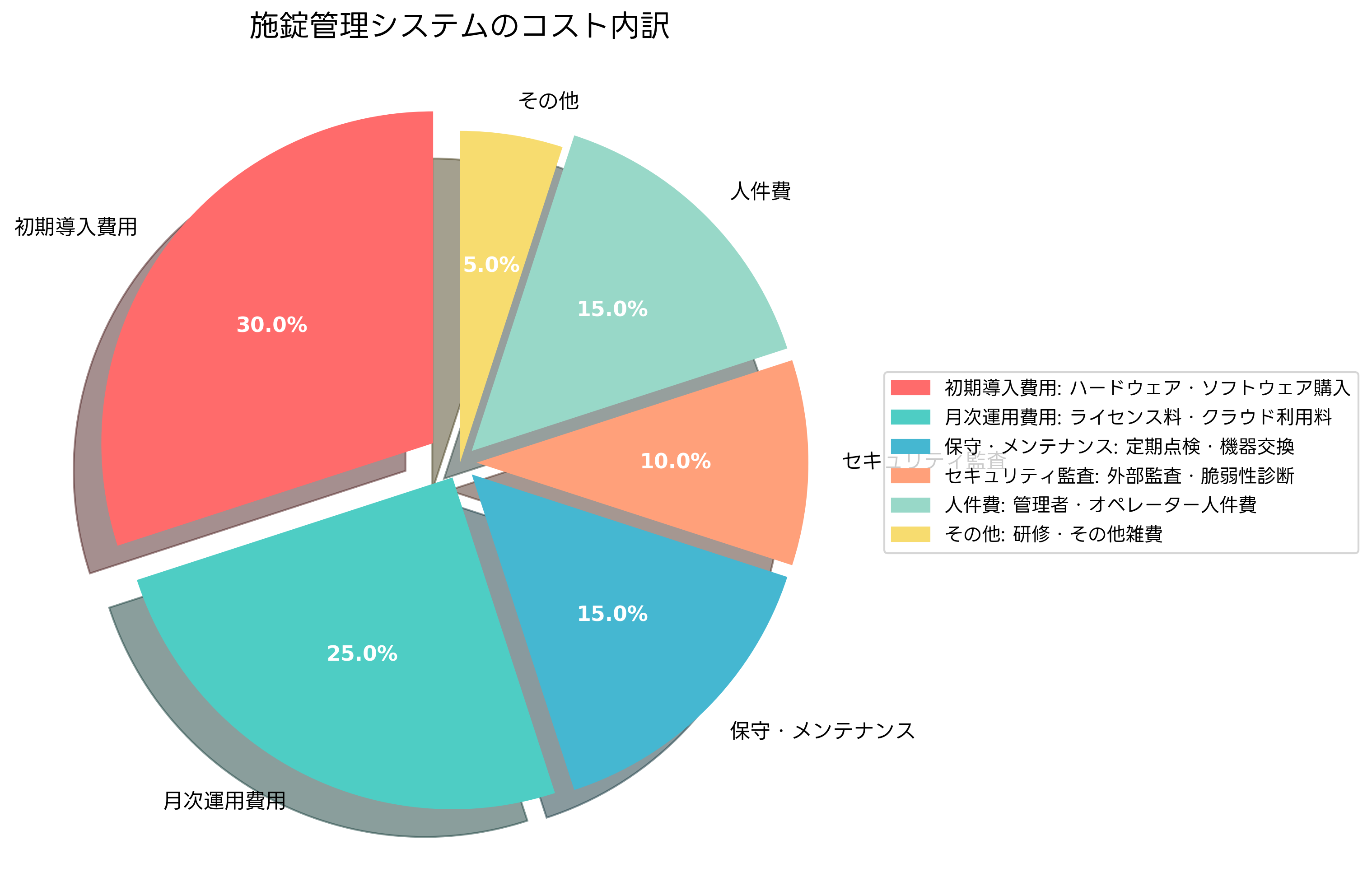

施錠管理システムの導入には相応の投資が必要ですが、適切な計画と実装により、高い投資対効果を実現できます。コスト要素には、初期導入費用、運用費用、保守費用、人件費などが含まれ、これらを総合的に評価することが重要です。

初期導入費用には、ハードウェア購入費、ソフトウェアライセンス費、システム構築費、設置工事費などが含まれます。施錠管理システム導入支援サービスを活用することで、適切な費用見積もりと効率的な導入を実現できます。また、段階的導入により初期投資を分散し、キャッシュフローの最適化を図ることも可能です。

運用費用には、月次ライセンス料、クラウドサービス利用料、保守契約料、電力費などが含まれます。クラウドベース施錠管理サービスを選択することで、初期投資を抑制し、予測可能な運用費用でシステムを利用できます。

保守・メンテナンス費用には、定期点検費、機器交換費、システム更新費、技術サポート費などが含まれます。信頼性の高い保守サポートサービスを選択することで、システムの安定稼働を確保し、予期しない障害による損失を防げます。

人件費には、システム管理者の給与、教育研修費、外部コンサルタント費用などが含まれます。セキュリティ運用自動化ツールを導入することで、運用業務の効率化を図り、人件費の最適化を実現できます。

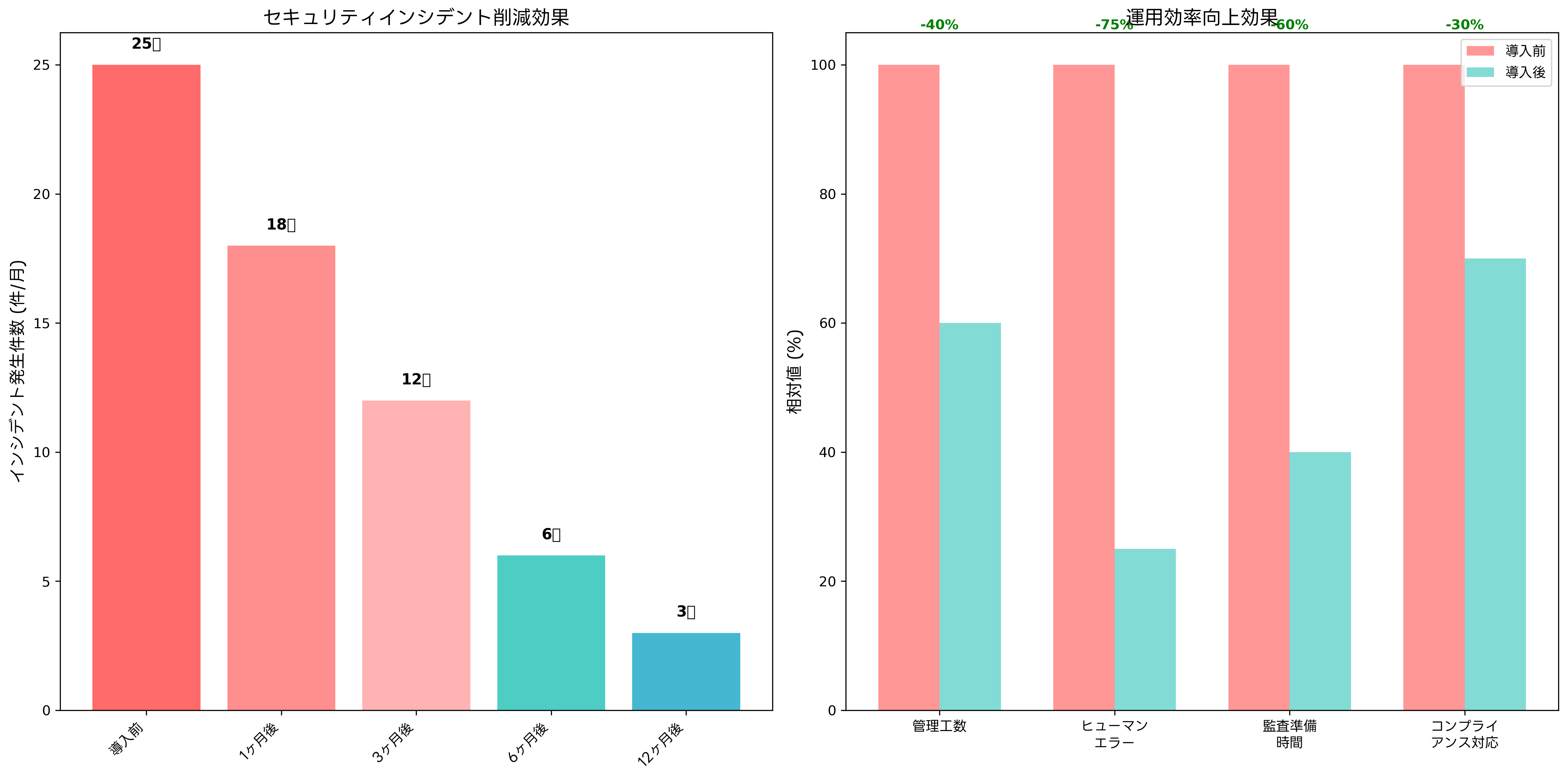

投資対効果の測定では、セキュリティインシデントの削減効果、運用効率の向上、コンプライアンス対応の効率化などを定量的に評価します。これらの効果により、投資費用を上回る価値を創出できることが多くの事例で確認されています。

法規制とコンプライアンス対応

施錠管理システムの運用においては、個人情報保護法、不正アクセス禁止法、企業秘密保護法などの関連法規制への適切な対応が必要です。また、業界固有の規制や国際的な標準規格への準拠も重要な要素です。

個人情報保護法では、入退室記録や利用者情報などの個人データの適切な管理が求められます。データの収集目的の明確化、利用範囲の限定、安全管理措置の実施、第三者提供の制限などの要件を満たす必要があります。個人情報保護対応ソリューションを活用することで、法的要件に準拠したシステム運用を実現できます。

不正アクセス禁止法では、システムへの不正アクセスの防止措置が求められます。適切な認証機能、アクセス制御機能、ログ記録機能などを実装し、不正アクセスの検出と対応体制を整備する必要があります。不正アクセス検知ソリューションにより、法的要件に対応した監視機能を実現できます。

金融業界では金融庁のガイドライン、医療業界では医療情報システムの安全管理に関するガイドライン、製造業では経済産業省のサイバーセキュリティ経営ガイドラインなど、業界固有の規制への対応も必要です。業界別コンプライアンス管理ツールを使用することで、業界特有の要件への効率的な対応が可能になります。

国際標準規格では、ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)、ISO27002(情報セキュリティ管理策)などへの準拠が求められることがあります。これらの標準に準拠することで、国際的に認められたセキュリティレベルを証明し、ビジネス機会の拡大につなげることができます。ISO27001対応支援ツールにより、認証取得プロセスを効率化できます。

新技術の活用と将来展望

施錠管理の分野では、人工知能、IoT、ブロックチェーン、5Gなどの新技術の活用により、従来にない高度な機能と利便性が実現されています。これらの技術を適切に組み合わせることで、次世代の施錠管理システムを構築できます。

人工知能(AI)の活用により、行動パターン分析、異常検知、予測分析などの高度な機能が実現できます。機械学習アルゴリズムを用いてユーザーの通常の行動パターンを学習し、異常な行動を自動的に検出することで、内部脅威や不正アクセスの早期発見が可能になります。AI搭載セキュリティ分析システムにより、従来の手法では検出困難な高度な脅威にも対応できます。

IoT技術の活用により、様々なセンサーやデバイスを連携させた包括的なセキュリティシステムを構築できます。温度センサー、人感センサー、音声センサー、画像センサーなどを組み合わせることで、多角的な監視と制御を実現できます。IoTセキュリティプラットフォームを導入することで、大量のIoTデバイスを効率的に管理し、セキュリティを確保できます。

ブロックチェーン技術により、アクセスログの改ざん防止と透明性の向上が実現できます。分散台帳にアクセス記録を記録することで、事後の監査や調査において高い信頼性を確保できます。ブロックチェーンベースアクセス管理システムにより、従来の中央集権的な管理では実現できなかった透明性と信頼性を実現できます。

5G通信技術により、リアルタイムでの大容量データ通信が可能になり、高精細な映像監視や瞬時の認証処理が実現できます。特に、大規模施設や分散拠点における統合的な施錠管理において、5Gの高速・低遅延特性が威力を発揮します。5G対応セキュリティシステムにより、次世代のネットワークインフラを活用した高度なセキュリティサービスを利用できます。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験において、施錠管理は情報セキュリティ、システム監査、プロジェクトマネジメントなどの分野で幅広く出題されています。特に、アクセス制御、認証技術、セキュリティ管理、リスクマネジメントの文脈で重要な概念として扱われます。

午前問題では、施錠管理の基本概念、認証方式の特徴、アクセス制御手法、セキュリティ脅威と対策などが出題されます。例えば、「多要素認証で使用される認証要素の組み合わせとして最も適切なものはどれか」「物理的セキュリティ対策として最も効果的なものはどれか」といった問題が頻出します。応用情報技術者試験対策書を活用して、基本概念の理解を深めることが重要です。

午後問題では、企業のセキュリティ戦略立案、施錠管理システムの設計・運用、セキュリティインシデント対応などの実践的な場面での知識応用が問われます。事例問題では、組織の要件に基づいて適切な施錠管理手法を選択し、その根拠を説明する能力が評価されます。

試験対策としては、理論的な知識の習得と実践的な応用能力の両方を育成することが重要です。情報セキュリティ専門書により深い理解を得るとともに、過去問題集を繰り返し解くことで、出題パターンに慣れることができます。

また、実際の業務経験がある場合は、自社の施錠管理システムを分析し、改善提案を考える練習も効果的です。セキュリティ監査実践ガイドを参考にして、実務的な観点からセキュリティ評価を行うことで、試験での応用問題に対する理解が深まります。

まとめ

施錠管理は、現代企業のセキュリティ戦略において不可欠な要素です。物理的セキュリティと論理的セキュリティを統合した包括的な管理体系により、組織の重要な資産を様々な脅威から保護できます。応用情報技術者試験においても重要なトピックであり、理論的理解と実践的応用能力の両方が求められます。

技術の進歩とともに、施錠管理の手法も継続的に進化しています。人工知能、IoT、ブロックチェーンなどの新技術を活用することで、従来にない高度なセキュリティレベルと運用効率を実現できます。組織は、自らの要件とリスクレベルに応じて最適な施錠管理システムを選択し、継続的な改善を通じて効果的なセキュリティ体制を構築することが重要です。

法規制やコンプライアンス要件への適切な対応も、施錠管理システム運用の重要な側面です。変化する規制環境に対応しながら、ビジネス要件とセキュリティ要件のバランスを取った最適なシステムを維持することで、組織の競争力向上と信頼性確保を両立できます。