現代のITシステムにおいて、性能設計は成功の鍵を握る重要な要素です。ユーザーの期待値が高まり続ける中、レスポンス時間の短縮、スループットの向上、スケーラビリティの確保は、競争優位を保つための必要不可欠な要件となっています。応用情報技術者試験においても頻出の重要分野であり、システム設計の根幹を理解するために欠かせない知識領域です。

性能設計とは、システムが要求される処理能力を満たし、ユーザーに快適な操作体験を提供するための設計手法です。これには、ハードウェアの選定、ソフトウェアアーキテクチャの設計、データベースの最適化、ネットワーク構成の決定など、多岐にわたる技術的要素が含まれます。

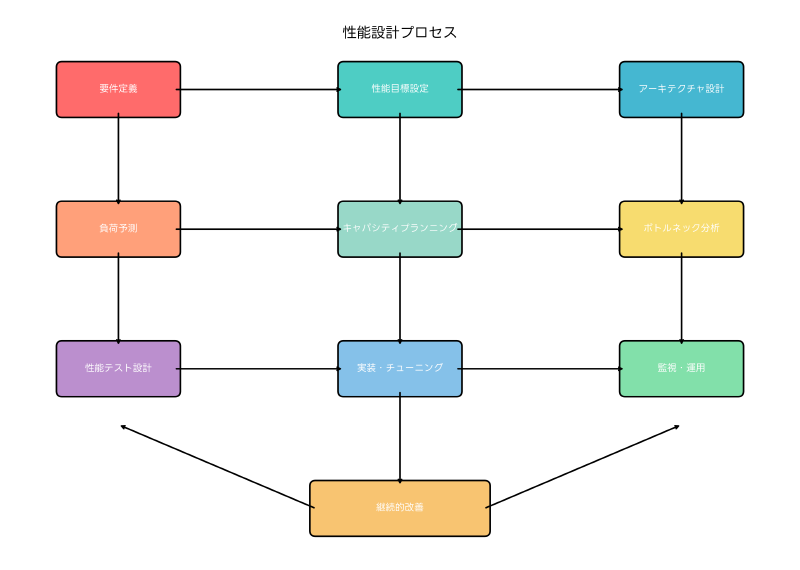

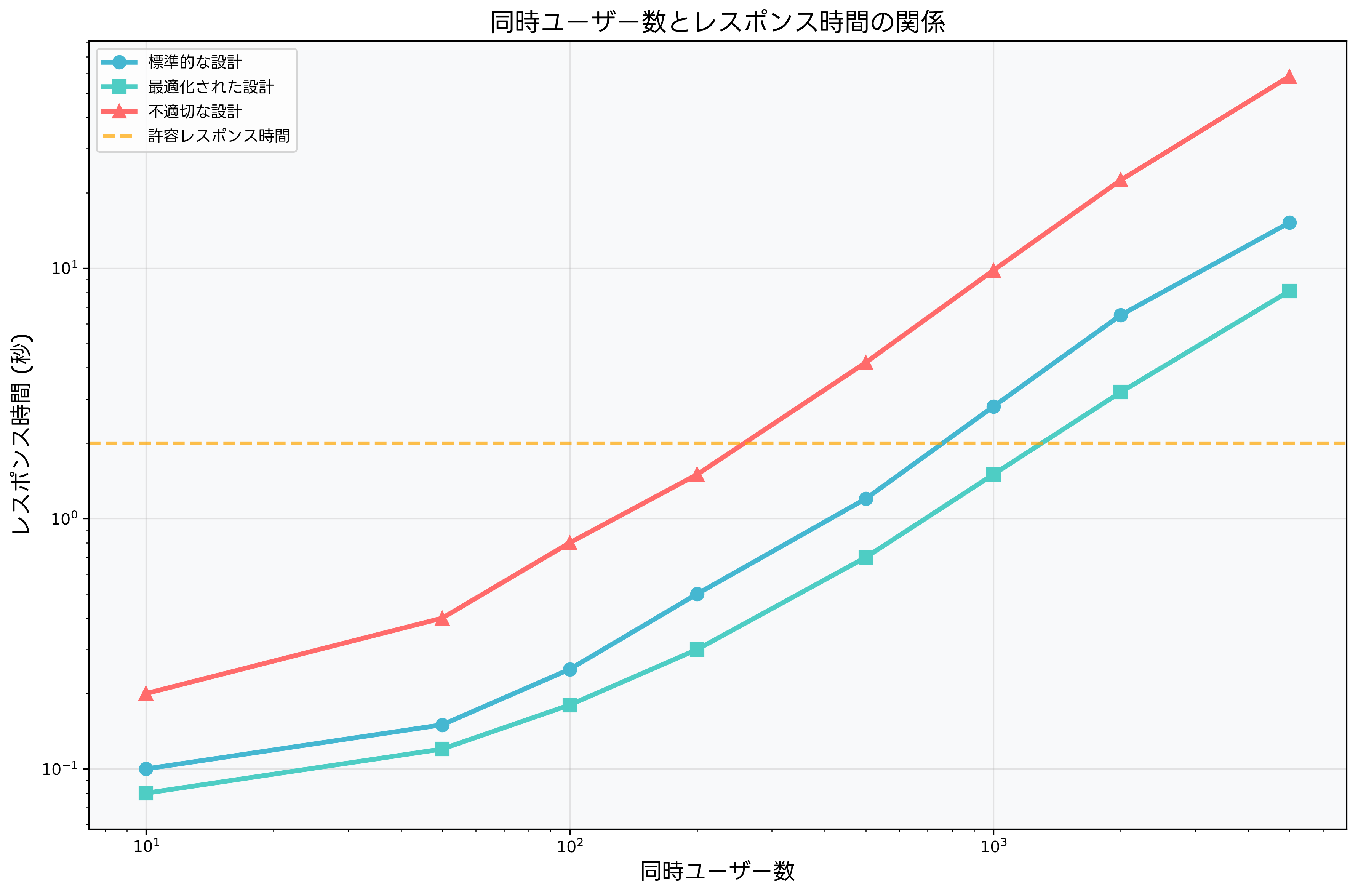

性能設計の成功には、体系的なアプローチが不可欠です。要件定義から始まり、性能目標の設定、アーキテクチャ設計、実装、テスト、そして運用に至るまで、各段階で適切な検討と対策を講じる必要があります。また、継続的な監視と改善により、システムの性能を長期間にわたって維持することが重要です。

性能要件の定義と目標設定

性能設計の第一歩は、明確な性能要件の定義です。この段階では、ビジネス要件を技術的な指標に変換し、測定可能な性能目標を設定します。主要な性能指標には、レスポンス時間、スループット、同時接続数、可用性などがあります。

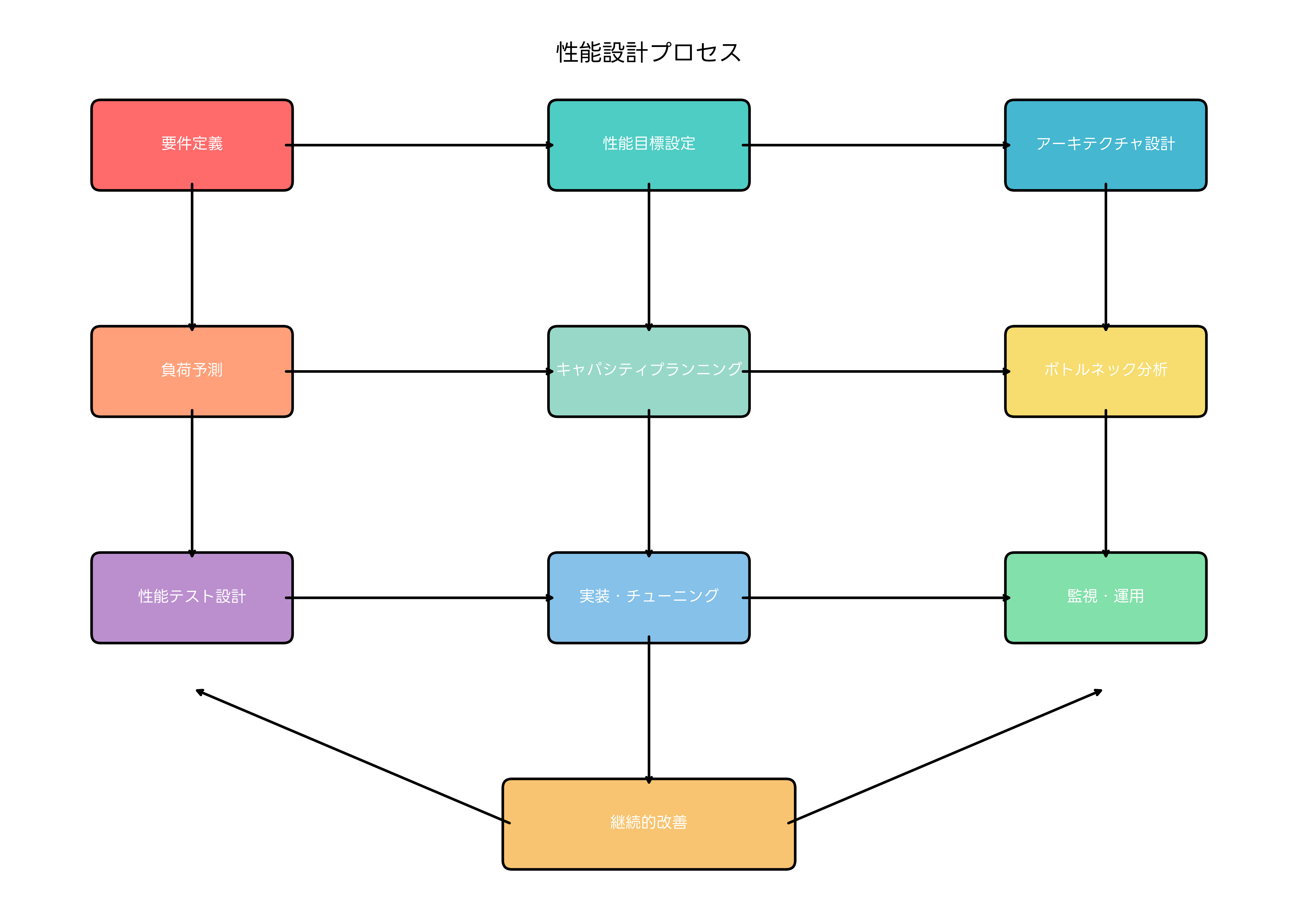

レスポンス時間は、ユーザーがシステムに要求を送信してから応答を受け取るまでの時間です。Webアプリケーションでは、ページの読み込み時間が3秒を超えると、ユーザーの離脱率が大幅に増加することが知られています。そのため、多くの企業では2秒以内のレスポンス時間を目標に設定しています。

スループットは、単位時間当たりに処理できる要求数を示す指標です。例えば、ECサイトでは、ピーク時間帯に1秒間に何件の注文を処理できるかが重要な指標となります。この値は、ビジネスの成長予測と密接に関連しており、将来的な拡張性も考慮して設定する必要があります。

性能要件の設定には、システム性能分析ツールや負荷テストソフトウェアを活用することで、より正確な目標値を決定できます。また、競合他社のベンチマークや業界標準を参考にすることも重要です。

同時接続数の要件設定では、日次、週次、月次の利用パターンを分析し、ピーク時の負荷を正確に予測することが重要です。この分析には、Webアクセス解析ツールやユーザー行動分析ソフトウェアを活用することで、データドリブンな要件設定が可能になります。

可用性の要件では、システムの停止がビジネスに与える影響を評価し、適切なSLA(Service Level Agreement)を設定します。高可用性が求められるシステムでは、99.9%以上のアップタイムを目標とし、それに応じた冗長化やフェイルオーバー機能の実装が必要になります。

アーキテクチャ設計における性能考慮事項

性能を重視したアーキテクチャ設計では、システム全体の構成要素間の相互作用を理解し、ボトルネックとなりうる箇所を事前に特定することが重要です。アプリケーション層、データ層、ネットワーク層のそれぞれで適切な設計決定を行う必要があります。

アプリケーション層では、処理の並列化、キャッシュ戦略、セッション管理などが主要な検討事項となります。マルチスレッド処理やアクター模様を採用することで、CPUリソースを効率的に活用できます。また、高性能アプリケーションサーバーの選定により、基盤レベルでの性能向上を図ることができます。

キャッシュ戦略は、性能向上において最も効果的な手法の一つです。アプリケーションレベルキャッシュ、データベースキャッシュ、CDN(Content Delivery Network)など、多層的なキャッシュ構成により、レスポンス時間の大幅な短縮が可能です。エンタープライズキャッシュソリューションを導入することで、大規模システムでも効率的なキャッシュ管理が実現できます。

データ層の設計では、データベースの正規化とパフォーマンスのバランスを取ることが重要です。OLTP(Online Transaction Processing)システムでは、適切な正規化により整合性を保ちながら、インデックス戦略やパーティショニングにより性能を最適化します。一方、OLAP(Online Analytical Processing)システムでは、非正規化やカラムナーデータベースの採用により、分析クエリの高速化を図ります。

データベースの性能最適化には、データベース性能監視ツールやSQLチューニングソフトウェアを活用することで、クエリの実行計画を分析し、最適化の機会を特定できます。

スケーラビリティ戦略

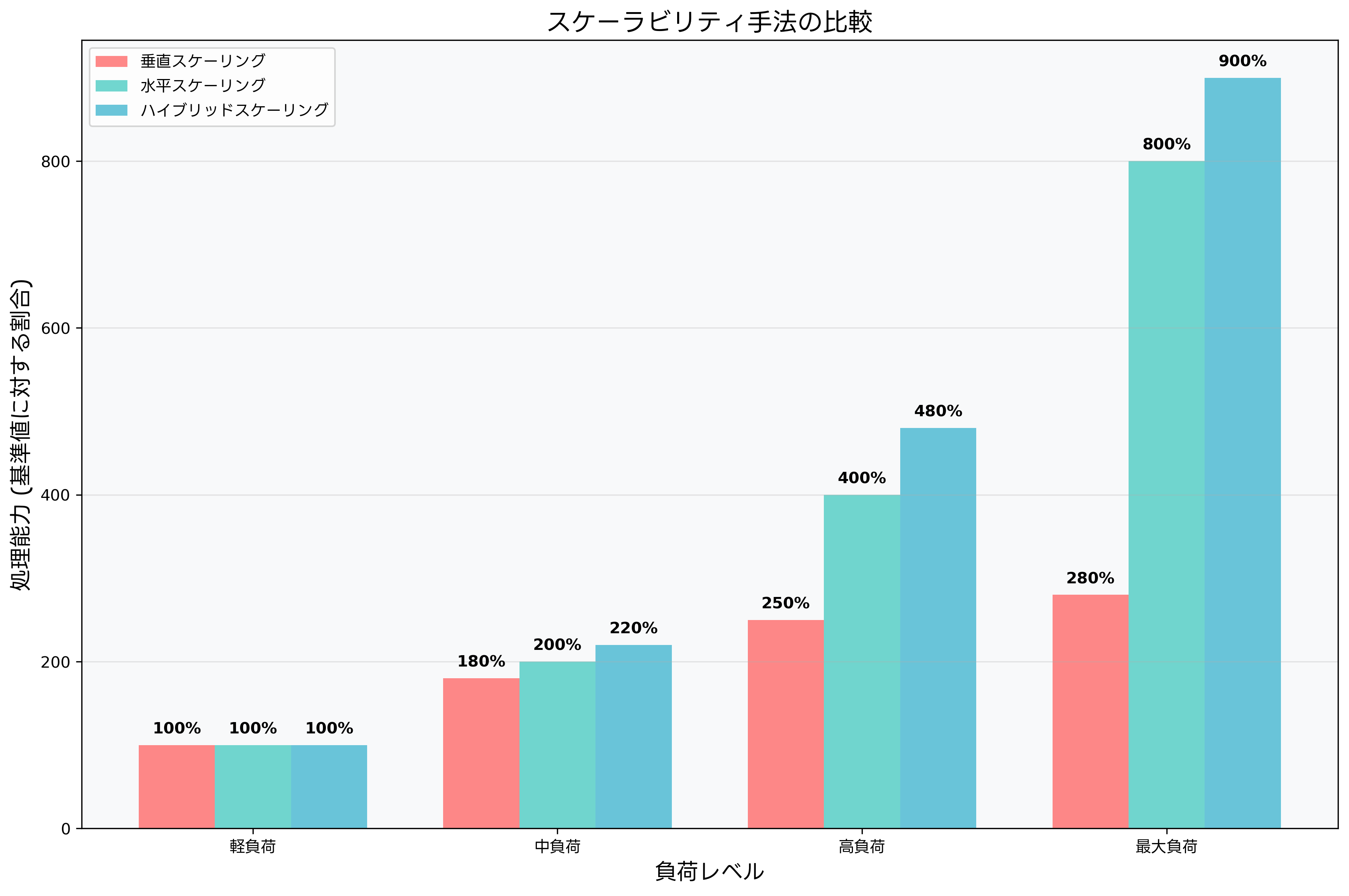

スケーラビリティは、システムの成長に対応するための重要な性能特性です。垂直スケーリング(スケールアップ)と水平スケーリング(スケールアウト)の両方を考慮し、コスト効率と性能のバランスを取った戦略を策定する必要があります。

垂直スケーリングは、既存のサーバーのスペックを向上させる手法です。CPU、メモリ、ストレージの増強により、単一サーバーでの処理能力を向上させます。実装が比較的簡単で、アプリケーションの変更を最小限に抑えられる利点があります。高性能サーバーハードウェアの導入により、短期間で性能向上を実現できます。

水平スケーリングは、複数のサーバーに処理を分散させる手法です。ロードバランサーを使用してリクエストを分散し、各サーバーの負荷を平準化します。この手法により、理論的には無制限にスケールすることが可能です。ロードバランサー機器やクラスター構築ソフトウェアを活用して、効率的な分散処理環境を構築できます。

マイクロサービスアーキテクチャは、水平スケーリングの新しいアプローチです。アプリケーションを小さな独立したサービスに分割し、それぞれを個別にスケールすることで、リソースの最適化と運用の柔軟性を実現します。マイクロサービス管理プラットフォームを使用することで、複雑なサービス間の通信と管理を効率化できます。

自動スケーリングは、負荷の変動に応じてリソースを動的に調整する手法です。クラウドプラットフォームの機能を活用し、CPU使用率やメモリ使用率などの指標に基づいて、自動的にインスタンスの追加や削除を行います。クラウド監視・自動化ツールにより、効率的な自動スケーリング環境を構築できます。

性能監視と運用

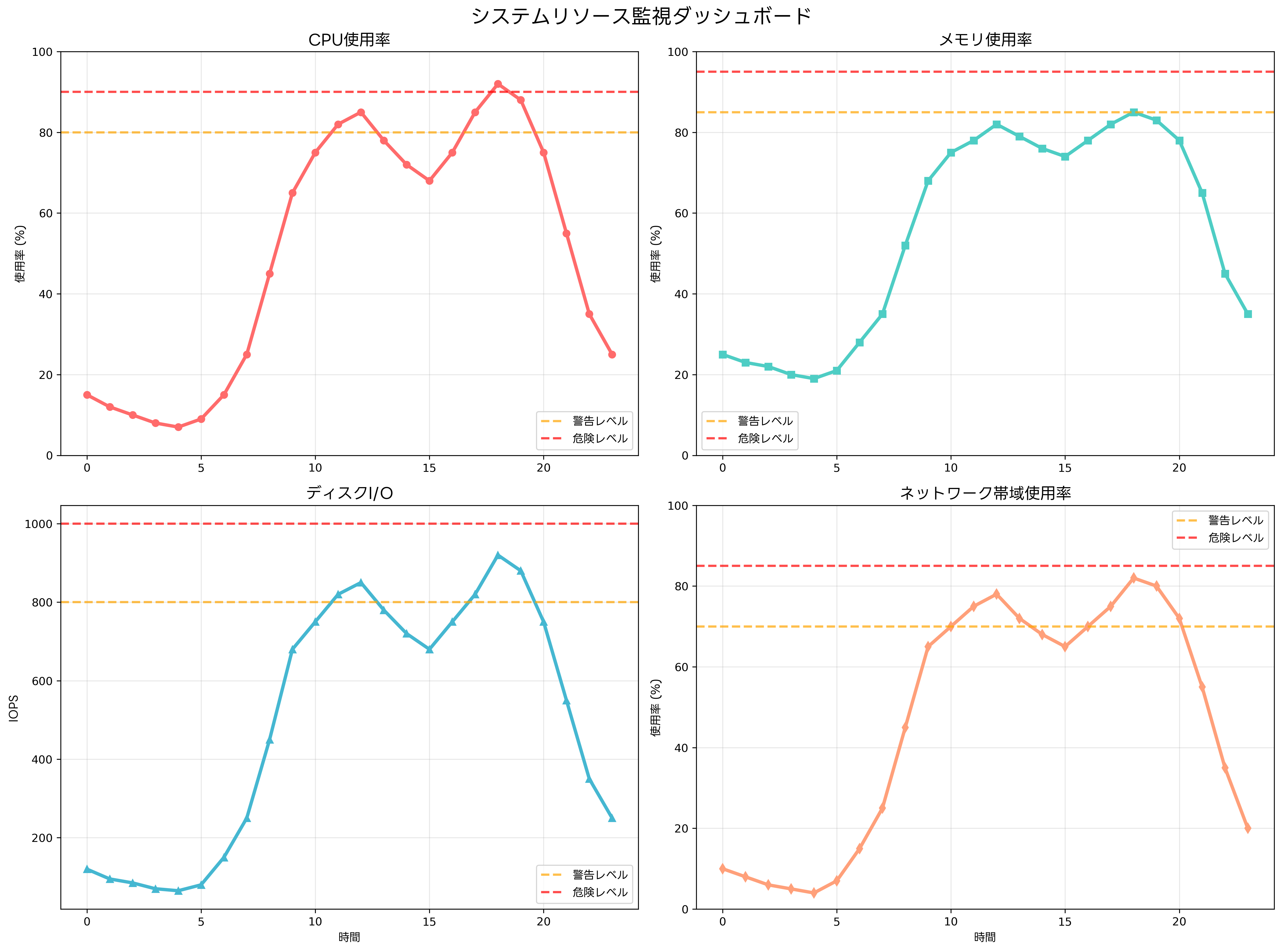

システムの性能を継続的に維持するためには、包括的な監視体制の構築が不可欠です。リアルタイム監視、ログ分析、アラート機能を組み合わせ、問題の早期発見と迅速な対応を可能にする必要があります。

リアルタイム監視では、CPU使用率、メモリ使用率、ディスクI/O、ネットワーク帯域などの基本的なシステムメトリクスに加え、アプリケーション固有の性能指標も監視対象とします。統合監視システムを導入することで、多様なメトリクスを一元的に管理し、視覚的なダッシュボードで状況を把握できます。

ログ分析は、性能問題の根本原因を特定するための重要な手法です。アプリケーションログ、アクセスログ、エラーログを統合的に分析し、パフォーマンスの劣化や異常パターンを検出します。ログ分析プラットフォームを活用することで、大量のログデータから有用な情報を効率的に抽出できます。

アラート機能は、閾値を超えた際に管理者に通知を送る仕組みです。適切な閾値設定により、問題の早期発見が可能になります。ただし、過度に敏感な設定はアラート疲れを引き起こすため、適切なバランスを保つことが重要です。インテリジェントアラートシステムにより、機械学習を活用した高精度なアラート機能を実現できます。

キャパシティプランニングは、将来の成長に備えたリソース計画を策定する活動です。過去のデータを基に成長予測を行い、必要なリソースを事前に計画します。キャパシティプランニングツールを使用することで、データドリブンな計画策定が可能になります。

性能チューニングの実践

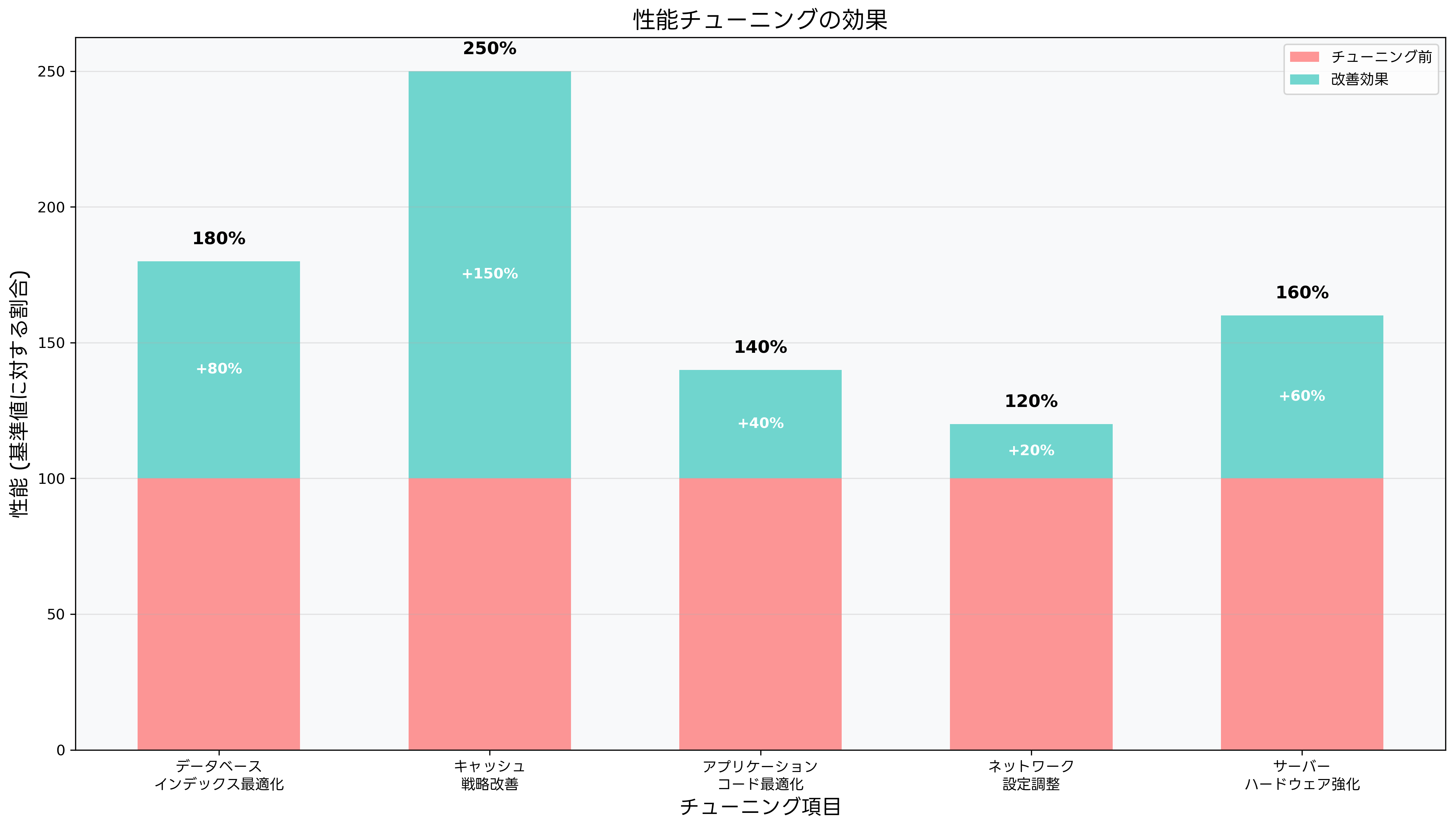

性能チューニングは、既存システムの性能を向上させるための継続的な活動です。ボトルネックの特定から始まり、原因分析、対策の実施、効果測定のサイクルを繰り返し、システム全体の性能を段階的に改善していきます。

データベースチューニングは、最も効果的な性能改善手法の一つです。インデックスの最適化、クエリの書き換え、統計情報の更新など、様々な手法を組み合わせて性能向上を図ります。データベースチューニングツールを使用することで、自動的な最適化提案や実行計画の分析が可能になります。

アプリケーションコードの最適化では、アルゴリズムの改善、不要な処理の削除、メモリ使用量の最適化などを行います。プロファイリングツールを使用してコードの実行時間を詳細に分析し、改善箇所を特定します。アプリケーション性能管理ツールにより、本番環境での詳細なパフォーマンス分析が可能です。

ネットワーク最適化では、帯域幅の最適化、レイテンシの削減、プロトコルの調整などを行います。CDNの活用により、グローバルユーザーへのコンテンツ配信を高速化できます。ネットワーク最適化ソリューションを導入することで、包括的なネットワーク性能改善が実現できます。

ストレージ最適化では、ディスクI/Oの改善、ストレージ階層化、圧縮技術の活用などを検討します。SSD(Solid State Drive)の導入により、従来のHDD(Hard Disk Drive)と比較して大幅な性能向上が期待できます。高性能ストレージシステムにより、企業レベルでのストレージ性能最適化が可能です。

負荷テストと性能評価

性能設計の妥当性を検証するためには、体系的な負荷テストの実施が不可欠です。単体テスト、結合テスト、システムテスト、受入テストの各段階で適切な性能テストを実施し、設計目標の達成を確認します。

負荷テストの種類には、通常負荷テスト、スパイクテスト、耐久テスト、容量テストなどがあります。それぞれ異なる観点からシステムの性能特性を評価し、潜在的な問題を発見します。負荷テスト専用機器を使用することで、大規模な負荷テストを効率的に実施できます。

テストデータの準備は、現実的なテスト結果を得るために重要です。本番環境と同等のデータ量と分布を持つテストデータを準備し、実際の利用パターンを模擬したテストシナリオを作成します。テストデータ管理ツールにより、効率的なテストデータの生成と管理が可能です。

性能測定では、レスポンス時間、スループット、エラー率、リソース使用率などの指標を継続的に記録します。測定結果は時系列データとして蓄積し、性能の推移を追跡します。性能測定・分析ソフトウェアを活用することで、詳細な性能分析と可視化が実現できます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、性能設計は重要な出題分野の一つです。システム開発技術、システム構成技術、データベース技術などの領域で関連問題が出題され、理論的知識と実践的応用能力の両方が問われます。

午前問題では、性能評価指標の計算、キューイング理論の応用、データベースの性能最適化、ネットワークの帯域計算などが頻出です。特に、システムの処理能力を計算する問題や、ボトルネックの特定に関する問題は毎年出題される傾向があります。

午後問題では、具体的なシステム構成における性能改善提案や、負荷分散設計、キャパシティプランニングなどの実践的な問題が出題されます。企業の実際の課題を題材とした問題が多く、総合的な判断力が求められます。

試験対策としては、応用情報技術者試験の専門書で理論的基礎を固め、システム性能設計の実践書で実務的な知識を深めることが重要です。また、過去問題集による反復学習により、出題パターンの理解と解答スピードの向上を図ることができます。

クラウド環境での性能設計

現代のシステム開発では、クラウド環境での性能設計が重要な課題となっています。従来のオンプレミス環境とは異なる特性を理解し、クラウドネイティブな設計手法を採用する必要があります。

クラウドサービスの特徴である弾力性を活用し、需要に応じたリソースの動的調整を実現します。Auto Scalingやサーバーレスアーキテクチャにより、コスト効率と性能の両立が可能です。クラウド性能最適化ツールを使用することで、クラウドリソースの効率的な管理と最適化が実現できます。

マルチクラウド戦略では、複数のクラウドプロバイダーを組み合わせ、それぞれの強みを活用した性能最適化を図ります。地理的分散により、グローバルユーザーへの高速サービス提供が可能になります。マルチクラウド管理プラットフォームにより、複雑なマルチクラウド環境の統合管理が実現できます。

エッジコンピューティングの活用により、ユーザーに近い場所で処理を実行し、レイテンシの大幅な削減を実現します。IoTデバイスからのデータ処理や、リアルタイム分析において特に効果的です。エッジコンピューティングソリューションを導入することで、次世代の分散処理環境を構築できます。

新技術と性能設計の未来

人工知能と機械学習の活用により、性能設計の自動化と最適化が進化しています。AIによる予測的分析により、問題発生前の対策実施や、動的な最適化が可能になっています。AI搭載性能管理システムにより、人手では困難な複雑な最適化を自動化できます。

コンテナ技術とオーケストレーションツールの普及により、マイクロサービスアーキテクチャでの性能管理が重要になっています。Kubernetesなどのプラットフォームを活用し、動的なリソース割り当てと負荷分散を実現します。コンテナ性能監視ツールにより、コンテナ環境での詳細な性能分析が可能です。

量子コンピューティングの実用化により、特定の問題領域での劇的な性能向上が期待されています。暗号化、最適化問題、機械学習などの分野で、従来のコンピューターでは実現できない性能を達成する可能性があります。

まとめ

性能設計は、現代のITシステムにおいて成功を左右する重要な要素です。体系的なアプローチにより要件定義から運用まで一貫した性能戦略を策定し、継続的な監視と改善により長期的な性能維持を実現することが重要です。

技術の進歩とともに性能設計の手法も進化し続けており、クラウドネイティブ、AI活用、エッジコンピューティングなどの新しいアプローチを積極的に取り入れることで、競争優位を維持できます。応用情報技術者試験での学習を通じて基礎を固め、実践的な経験を積むことで、高度な性能設計能力を身につけることができます。