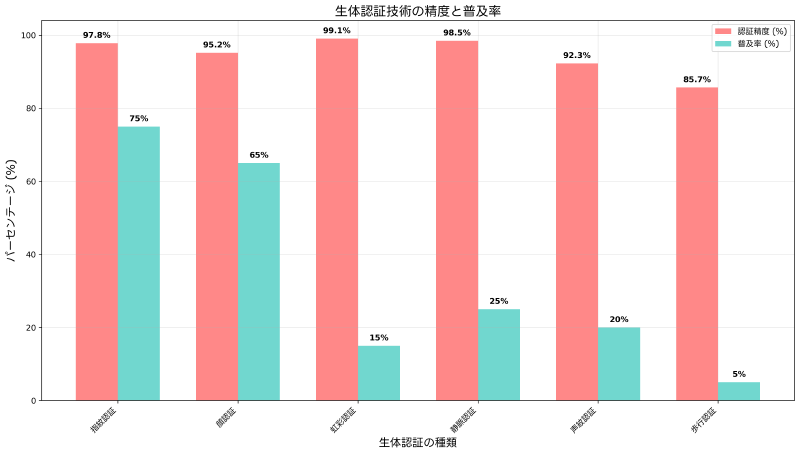

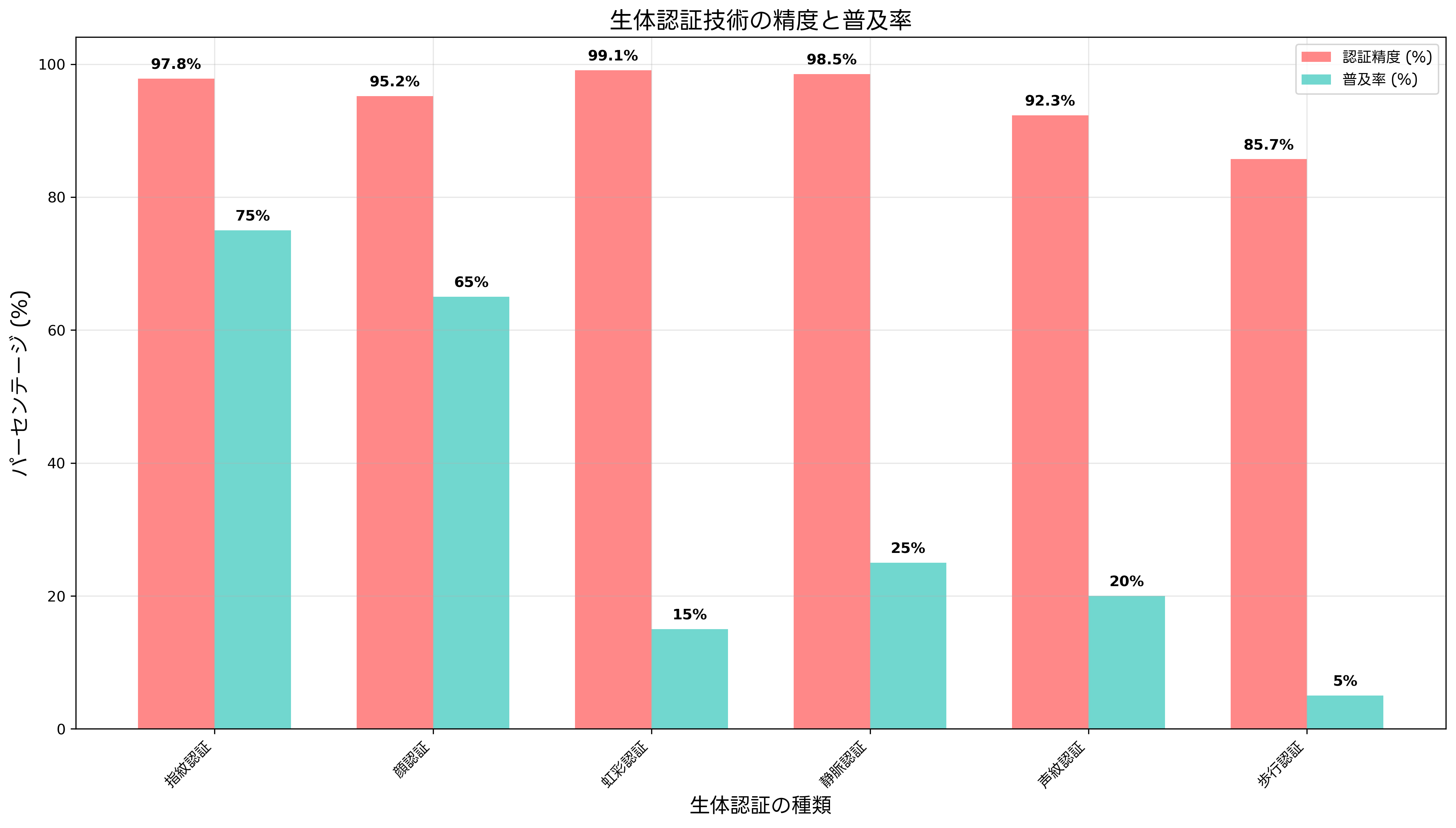

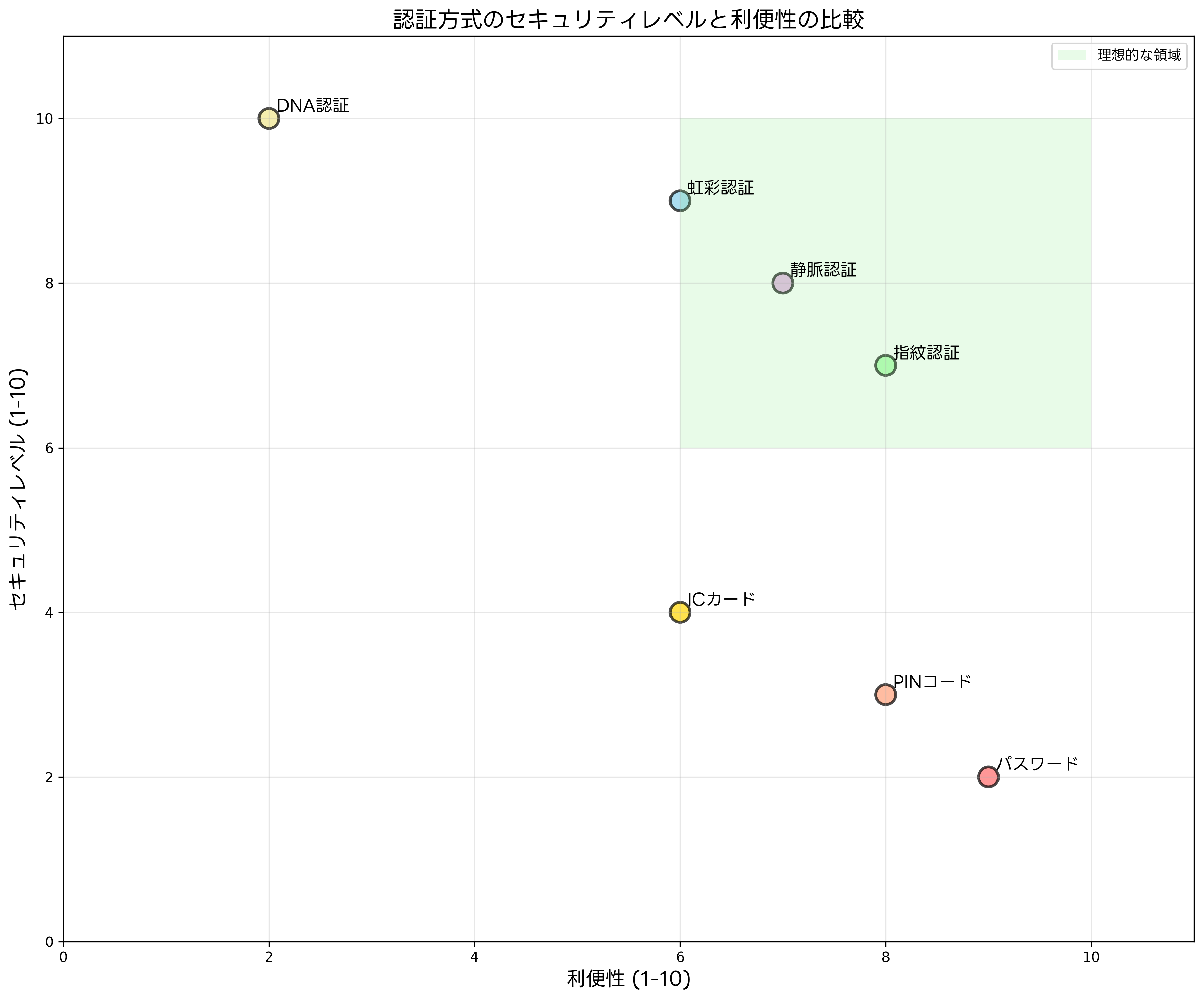

現代のデジタル社会において、従来のパスワードやPINコードによる認証方式の限界が明らかになってきています。複雑なパスワードを記憶する負担、使い回しによるセキュリティリスク、フィッシング攻撃への脆弱性など、様々な課題が指摘されています。このような背景の中、注目を集めているのが生体認証技術です。生体認証は、人間の生体的特徴を利用した認証方式であり、応用情報技術者試験においても重要なセキュリティ技術として位置づけられています。

生体認証は、人間の身体的特徴(指紋、虹彩、顔など)や行動的特徴(声紋、歩行パターンなど)を識別子として利用する認証技術です。これらの特徴は個人固有であり、複製が困難であることから、従来の知識ベース認証(パスワードなど)や所有ベース認証(ICカードなど)と比較して高いセキュリティレベルを実現できます。

生体認証の基本概念と仕組み

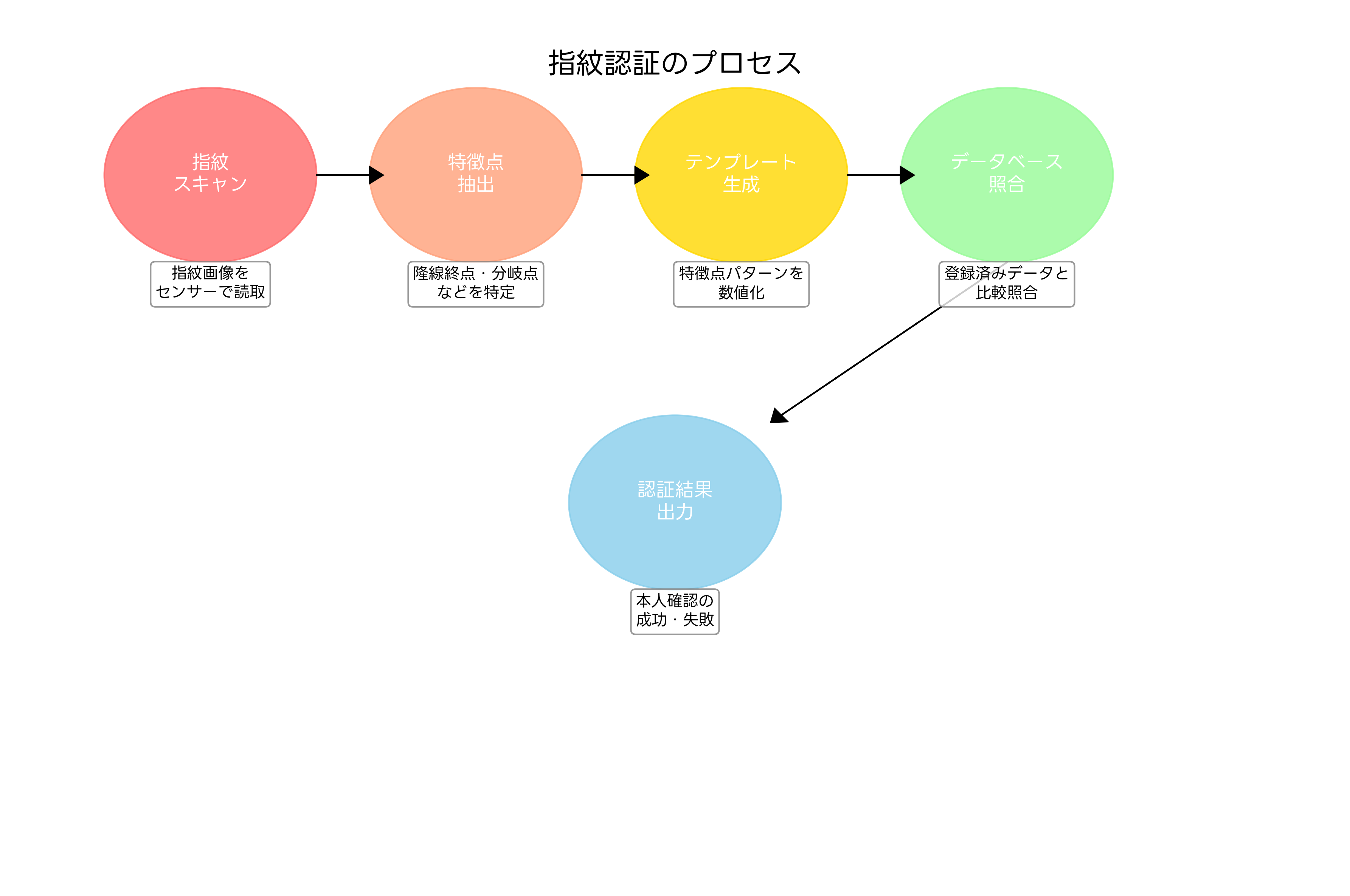

生体認証システムは、大きく分けて登録フェーズと認証フェーズの2つのプロセスから構成されます。登録フェーズでは、ユーザーの生体情報を取得し、特徴を抽出してテンプレートとしてデータベースに保存します。認証フェーズでは、入力された生体情報から特徴を抽出し、登録済みのテンプレートと照合することで本人確認を行います。

生体認証システムの性能は、主に2つの指標で評価されます。False Accept Rate(FAR:他人受入率)は、他人を本人として誤って受け入れる確率を示し、False Reject Rate(FRR:本人拒否率)は、本人を他人として誤って拒否する確率を示します。理想的なシステムでは、両方の値が低いことが求められますが、実際には片方を下げると他方が上がるトレードオフの関係があります。

システムの設計において重要なのは、Equal Error Rate(EER:等誤り率)の概念です。これはFARとFRRが等しくなる点での誤り率を示し、システム全体の性能指標として広く用いられています。高精度な生体認証システムでは、EERが1%以下という優れた性能を実現しています。

指紋認証:最も普及した生体認証技術

指紋認証は、生体認証技術の中で最も歴史が長く、幅広く普及している技術です。指紋の隆線と谷線によって形成される固有のパターンは、双子であっても異なることが知られており、個人識別の確実性が高い特徴です。現代の指紋認証システムでは、隆線の終点や分岐点などの特徴点を抽出し、その位置関係をテンプレートとして保存します。

指紋認証の技術的な仕組みを理解するためには、センサー技術の発展を知ることが重要です。初期の光学式センサーから、現在主流となっている静電容量式センサー、さらには超音波式センサーまで、様々な技術が開発されています。最新の指紋認証デバイスでは、生体検知機能も搭載され、シリコン製の偽指紋による攻撃を防ぐことができます。

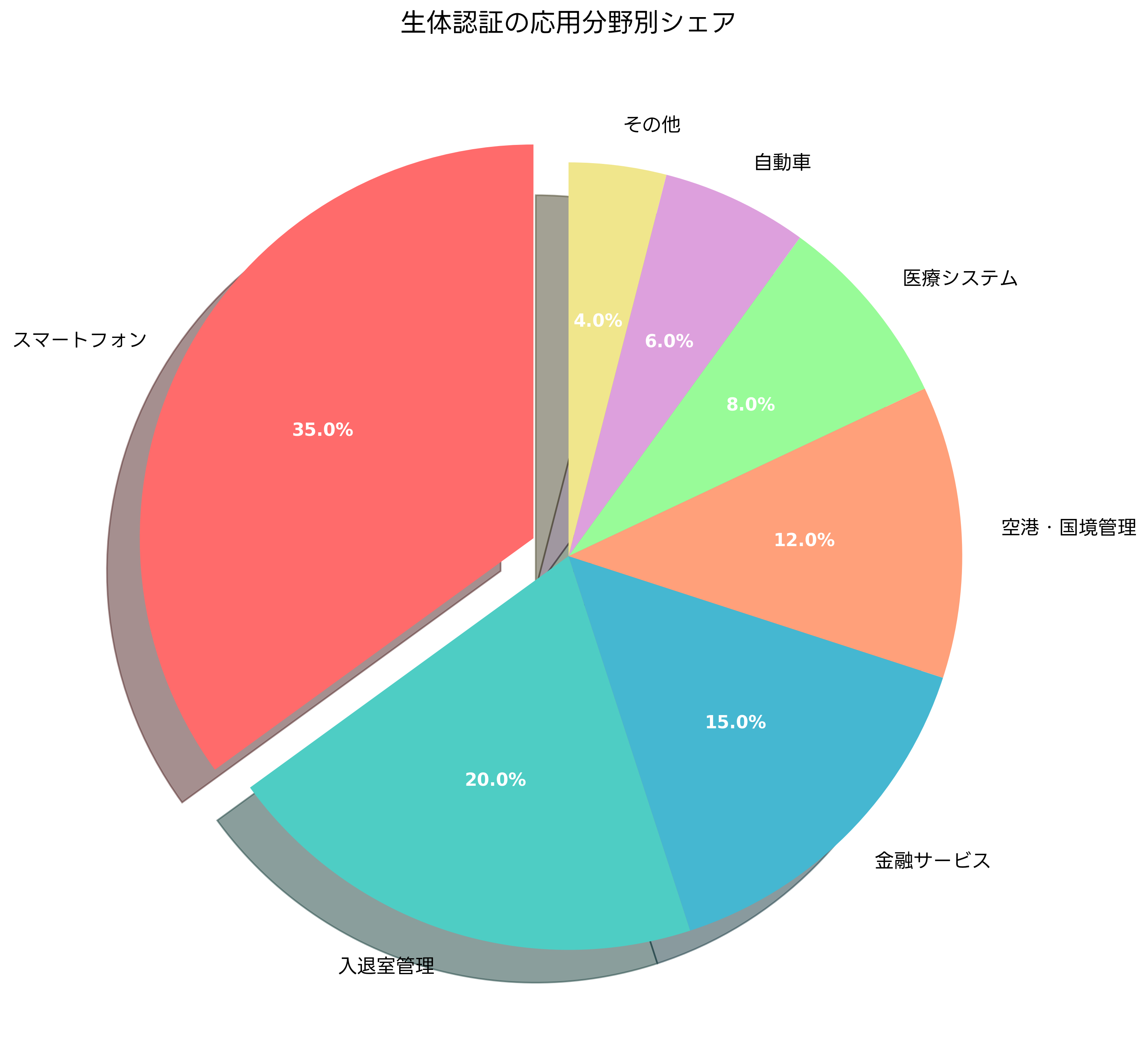

スマートフォンへの指紋認証の搭載により、一般消費者にとって身近な技術となりました。Apple社のTouch IDや、Android端末の指紋センサーにより、数億人のユーザーが日常的に指紋認証を利用しています。企業環境では、エンタープライズ向け指紋認証システムが入退室管理やPCログインに広く活用されています。

指紋認証の課題として、指の怪我や乾燥、汚れなどによる認証失敗が挙げられます。これらの問題に対しては、指紋認証補助製品や複数の指を登録するマルチフィンガー方式などの対策が取られています。また、活体検知技術の向上により、偽指紋による不正アクセスの防止も進歩しています。

顔認証:AIの進歩により急速に発展

顔認証技術は、近年のディープラーニングの発展により劇的に精度が向上した生体認証技術です。従来の幾何学的特徴抽出に加えて、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を用いることで、従来困難だった照明条件の変化、表情の変化、部分的な遮蔽に対する耐性が大幅に向上しました。

顔認証システムの技術的な核心は、顔画像から数百次元の特徴ベクトルを抽出し、これを用いて個人を識別することです。現代の顔認証システムでは、高性能な顔認証カメラと組み合わせることで、リアルタイムでの高精度な認証が可能になっています。3D顔認証技術では、赤外線や構造化光を用いて顔の立体的な形状を取得し、写真による攻撃(Photo Attack)を防ぐことができます。

Apple社のFace IDの登場により、顔認証技術は一般消費者にとって身近なものとなりました。TrueDepthカメラシステムによる3万以上の不可視ドットの投射により、高精度で安全な顔認証を実現しています。Android端末でも、高機能な顔認証対応スマートフォンが次々と登場し、市場の拡大が続いています。

産業用途では、空港やオフィスビルでの入退室管理、小売店での顧客分析、監視システムでの要注意人物の検出など、幅広い分野で活用されています。産業用顔認証システムでは、数十万人規模のデータベースからの高速検索も実現されています。

顔認証技術の課題として、プライバシーの問題が挙げられます。顔画像は個人情報の中でも特に機密性が高く、適切な管理と保護が必要です。また、人種や性別による認証精度の偏りも技術的な課題として指摘されており、公平で信頼性の高いアルゴリズムの開発が進められています。

虹彩認証:最高レベルのセキュリティを提供

虹彩認証は、眼球の虹彩部分の複雑な模様を利用した生体認証技術です。虹彩は胎児期に形成され、生涯を通じて変化しないという特徴があります。また、左右の眼でも異なる模様を持ち、双子であっても完全に同じ虹彩を持つことはないため、個人識別の精度が極めて高い生体認証技術として知られています。

虹彩認証システムでは、近赤外線LEDを用いて虹彩を照明し、専用のカメラで虹彩画像を取得します。取得した画像から、虹彩の放射状および円形の模様を分析し、数百の特徴点を抽出してテンプレートを生成します。高性能な虹彩認証装置では、数メートル離れた距離からの認証も可能になっています。

虹彩認証の技術的な優位性は、その認証精度の高さにあります。FAR(他人受入率)は約10億分の1という極めて低い値を実現しており、これは指紋認証の数万倍から数十万倍高い精度です。このため、核施設、軍事施設、金融機関の金庫など、最高レベルのセキュリティが要求される場所で採用されています。

国境管理システムでは、虹彩認証が重要な役割を果たしています。米国のUS-VISITプログラムや、アラブ首長国連邦の入国管理システムなど、大規模な虹彩認証システムが実際に運用されています。これらのシステムでは、数千万人規模のデータベースから瞬時に個人を特定することが可能です。

虹彩認証の課題として、システムのコストが高いことが挙げられます。しかし、近年の技術進歩により、コンシューマー向け虹彩認証デバイスも登場し、価格の低下が進んでいます。また、コンタクトレンズや眼鏡の装着時の認証精度向上も技術的な課題として取り組まれています。

静脈認証:日本発の優れた生体認証技術

静脈認証は、指や手のひらの静脈パターンを利用した生体認証技術であり、日本企業が世界をリードする分野です。静脈は皮膚の下にあるため、指紋のように表面の傷や汚れの影響を受けにくく、また偽造が極めて困難であるという特徴があります。

静脈認証システムでは、近赤外線を照射して静脈の血液中のヘモグロビンが近赤外線を吸収する性質を利用し、静脈パターンを撮影します。取得した静脈画像から血管の分岐点や太さなどの特徴を抽出し、テンプレートとして保存します。高品質な静脈認証リーダーでは、指を軽く置くだけで瞬時に認証が完了します。

日本の金融機関では、ATMでの静脈認証が広く普及しています。三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行などの主要銀行で導入されており、銀行用静脈認証システムは高い信頼性を証明しています。キャッシュカードと暗証番号に加えて、手のひら静脈認証を組み合わせることで、極めて高いセキュリティレベルを実現しています。

企業でのオフィスセキュリティにおいても、静脈認証は重要な役割を果たしています。サーバールームやクリーンルームなど、高度なセキュリティが要求される施設での入退室管理に、産業用静脈認証システムが導入されています。また、PCログインシステムとの連携により、パスワードレスでの安全なアクセス管理も実現されています。

静脈認証の技術的な利点として、活体検知が自然に組み込まれていることが挙げられます。血流がある生きた指や手でないと認証できないため、切断された指などによる不正アクセスを防ぐことができます。また、ポータブル静脈認証デバイスの開発により、様々な環境での活用が可能になっています。

声紋認証:音声による個人識別技術

声紋認証は、人間の声の特徴を利用した行動的生体認証技術です。声道の形状、声帯の振動、話し方の癖などの複合的な特徴により、個人を識別します。近年のAI技術の進歩により、雑音環境での認証精度や、話者の体調変化に対する耐性が大幅に向上しています。

声紋認証システムでは、音声信号から基本周波数、フォルマント、メル周波数ケプストラム係数(MFCC)などの音響的特徴を抽出します。現代のシステムでは、高性能な音声認証ソフトウェアにより、テキスト依存型(特定の単語やフレーズを発話)とテキスト独立型(自由な発話)の両方の認証方式が実現されています。

コールセンターでの顧客認証において、声紋認証は革新的な役割を果たしています。従来の生年月日や住所による本人確認に代わり、通話開始から数秒で顧客の身元を確認することができます。コールセンター向け声紋認証システムでは、数百万人規模の声紋データベースからの高速照合が可能です。

スマートスピーカーやAIアシスタントの普及により、声紋認証の応用範囲は拡大しています。Amazon AlexaやGoogle Assistantなどのデバイスで、音声認証対応スマートデバイスを利用することで、個人に最適化されたサービスを提供することができます。

声紋認証の課題として、風邪や体調不良による声の変化、録音による攻撃(Replay Attack)、声の模倣による攻撃などが挙げられます。これらに対しては、活体検知機能付きの高度な声紋認証システムや、音声のランダムチャレンジによる対策が開発されています。

歩行認証とその他の新興生体認証技術

歩行認証(Gait Authentication)は、人間の歩行パターンを利用した行動的生体認証技術です。歩幅、歩行速度、重心の移動パターン、腕の振り方など、個人固有の歩行特徴を分析して個人識別を行います。カメラやセンサーを用いて取得したデータから、機械学習アルゴリズムにより歩行パターンを学習し、認証に利用します。

歩行認証の特徴は、被認証者が特別な動作を行う必要がなく、自然な歩行中に認証が完了することです。歩行認証システムでは、空港や駅などの公共施設での要注意人物の検出や、オフィスビルでのセキュリティ管理に活用されています。また、スマートフォンの加速度センサーを活用したモバイル歩行認証アプリも開発されています。

その他の新興生体認証技術として、心電図認証、脳波認証、DNA認証などがあります。心電図認証は、心臓の電気的活動パターンを利用した認証技術であり、ウェアラブル心電図認証デバイスにより、常時装着型の認証システムが実現されています。

脳波認証は、思考パターンや脳の電気的活動を利用した認証技術です。特定のタスクを実行している時の脳波パターンや、安静時の脳波の個人差を利用します。脳波認証研究用機器により、研究機関での実証実験が進められています。

DNA認証は、最も確実な個人識別が可能な技術ですが、サンプル採取から結果まで時間がかかるため、リアルタイム認証には適していません。しかし、法科学分野での個人識別や、重要な資産の保護において、DNA認証関連機器が活用されています。

生体認証の市場動向と将来展望

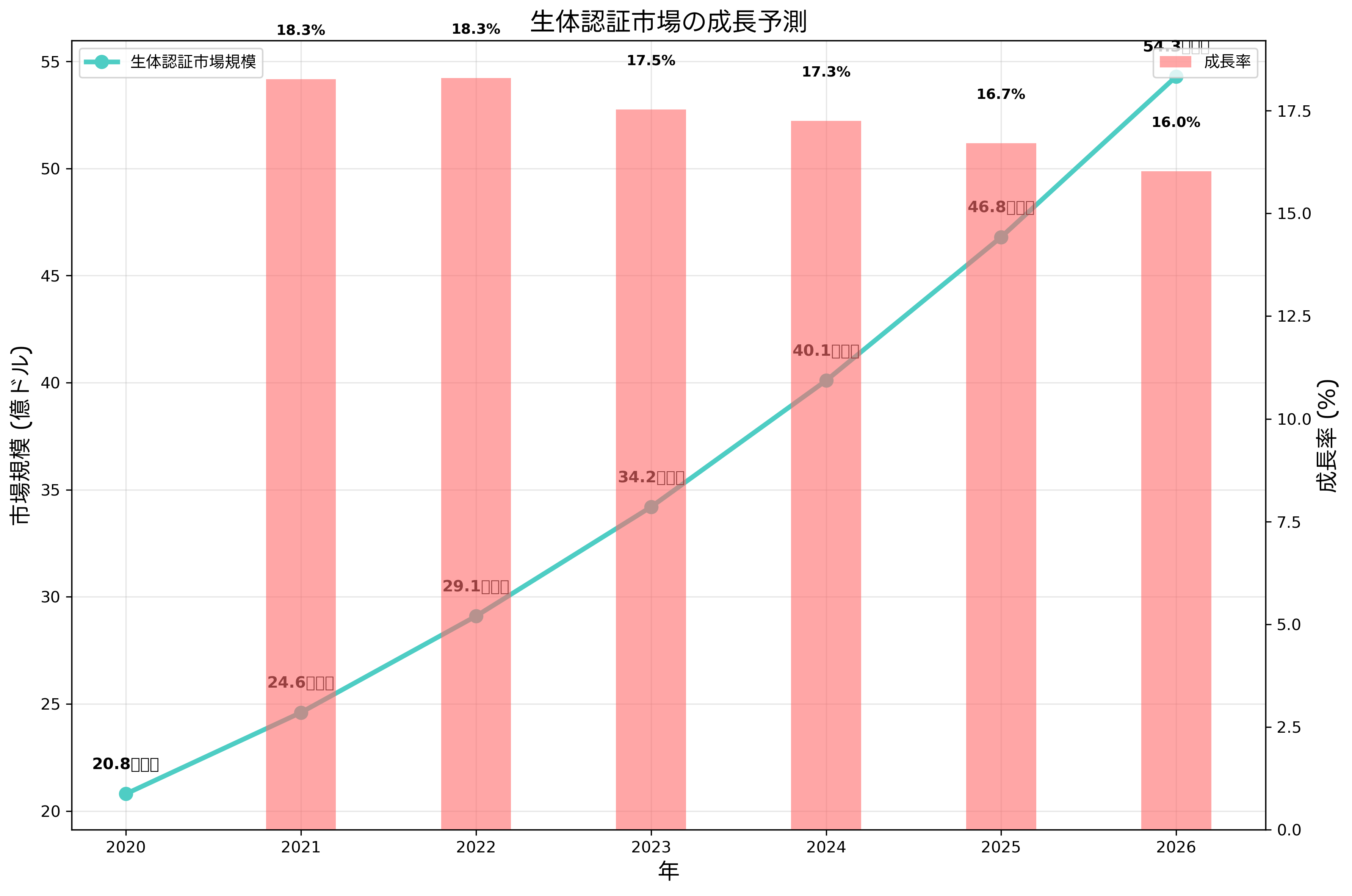

生体認証市場は、世界的に急速な成長を続けています。スマートフォンへの搭載、企業のセキュリティ強化、政府のデジタル化推進などにより、市場規模は年率15-20%で拡大しています。特に、COVID-19パンデミックにより非接触認証への需要が高まり、顔認証や虹彩認証の導入が加速しています。

地域別では、北米とヨーロッパが技術開発をリードし、アジア太平洋地域が最大の市場となっています。日本では、国産生体認証ソリューションの開発が盛んであり、特に静脈認証技術では世界トップレベルの技術力を有しています。

産業別では、金融サービス、政府・公共部門、ヘルスケア、小売業での導入が進んでいます。特に、金融機関向け生体認証システムでは、法的要件の厳格化により高度なセキュリティ機能が求められています。

技術トレンドとしては、マルチモーダル生体認証(複数の生体情報を組み合わせた認証)、AIによる認証精度向上、エッジコンピューティングによる高速化などが注目されています。次世代生体認証プラットフォームでは、これらの技術を統合した包括的なソリューションが提供されています。

生体認証のセキュリティ課題と対策

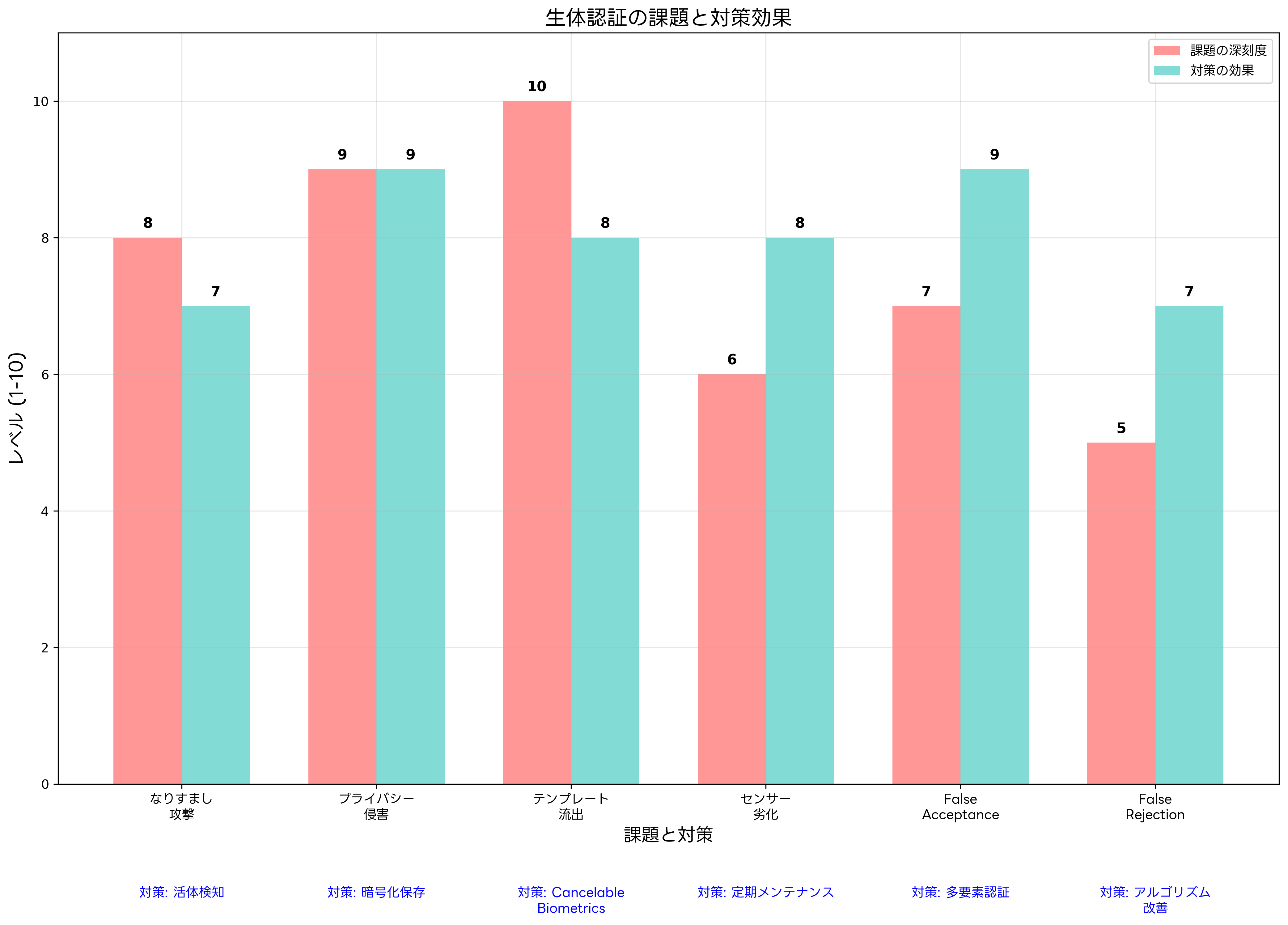

生体認証技術は高いセキュリティを提供する一方で、独特の課題も抱えています。最も深刻な問題の一つは、生体情報の漏洩です。パスワードは変更できますが、指紋や虹彩などの生体情報は生涯変更できないため、一度漏洩すると永続的なリスクとなります。

この問題に対する技術的な対策として、Cancelable Biometricsという概念が開発されています。これは、生体情報を可逆的に変換してテンプレートを生成し、万一漏洩した場合でも変換パラメータを変更することで新しいテンプレートを生成できる技術です。高度暗号化生体認証システムでは、このような先進技術が実装されています。

なりすまし攻撃(Spoofing Attack)も重要な脅威です。シリコン製の偽指紋、写真による顔認証攻撃、録音による声紋認証攻撃などが実際に報告されています。これらの攻撃に対しては、活体検知(Liveness Detection)技術が開発されており、活体検知機能付き生体認証システムにより対策が強化されています。

プライバシー保護も重要な課題です。生体情報は極めて機密性の高い個人情報であり、適切な管理と保護が法的に求められています。GDPR(EU一般データ保護規則)や各国のプライバシー法に準拠したプライバシー保護対応生体認証システムの導入が必要です。

応用情報技術者試験での出題傾向と対策

応用情報技術者試験における生体認証の出題は、技術的な仕組み、セキュリティ特性、実装上の課題などが中心となります。午前問題では、各種生体認証技術の特徴、FAR/FRRの概念、活体検知の必要性などが問われます。

午後問題では、より実践的な場面での生体認証の活用が取り上げられます。企業のセキュリティ戦略立案、認証システムの設計、コスト対効果の分析などの文脈で、生体認証技術の知識を応用する能力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験専門書での基礎知識習得に加えて、生体認証技術解説書による専門知識の深化が重要です。また、情報セキュリティ関連資格取得ガイドを活用して、関連資格との関係性を理解することも効果的です。

実際の業務経験がある場合は、自社での生体認証導入可能性を検討し、技術選択の理由、導入効果、課題と対策などを整理することが実践的な学習となります。生体認証導入コンサルティング書籍も参考になります。

マルチモーダル生体認証と統合認証システム

単一の生体認証技術では限界がある場面において、複数の生体認証技術を組み合わせるマルチモーダル生体認証が注目されています。指紋と顔認証の組み合わせ、虹彩と声紋の組み合わせなど、異なる生体特徴を併用することで認証精度の向上とセキュリティの強化を実現します。

マルチモーダル認証の技術的な実装では、各認証結果をどのように統合するかが重要な課題となります。スコアレベル融合、特徴レベル融合、決定レベル融合などの手法があり、マルチモーダル生体認証プラットフォームでは最適な融合アルゴリズムが実装されています。

企業の統合認証基盤では、生体認証をシングルサインオン(SSO)システムやActive Directoryと連携させることで、統一的なアクセス管理を実現できます。エンタープライズ統合認証システムにより、複数のシステムへのシームレスなアクセス管理が可能になります。

クラウド環境での生体認証では、プライバシー保護と利便性のバランスが重要な課題となります。Federated Identity Management(連携ID管理)の仕組みを活用し、クラウド対応生体認証サービスにより、複数のクラウドサービス間での安全な認証連携が実現されています。

新技術動向とイノベーション

量子コンピューティングの発展に伴い、従来の暗号技術の安全性が脅かされる可能性がある中、生体認証技術の重要性はさらに高まっています。量子耐性暗号と組み合わせた次世代セキュア生体認証システムの研究開発が進められています。

5G通信技術の普及により、リアルタイムでの高精度な生体認証がより広範囲で利用可能になります。超低遅延通信を活用した5G対応生体認証ソリューションにより、遠隔地での即座の認証や、IoTデバイス群での協調認証が実現されます。

エッジAIの発達により、デバイス側での高速な生体認証処理が可能になっています。クラウドへのデータ送信を最小化することで、プライバシー保護と応答速度の向上を同時に実現するエッジAI生体認証デバイスが登場しています。

拡張現実(AR)や仮想現実(VR)環境での生体認証も新たな応用分野として注目されています。VRヘッドセット内での視線追跡による認証や、ARグラス装着時の虹彩認証など、没入型環境向け生体認証技術の開発が進んでいます。

法的・社会的課題と今後の展望

生体認証技術の普及に伴い、法的フレームワークの整備が急務となっています。個人情報保護法の改正、GDPR(EU一般データ保護規則)の施行、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)の制定など、世界各国でプライバシー保護の法整備が進んでいます。

企業においては、生体認証システムの導入時にプライバシーインパクトアセスメント(PIA)の実施が求められるようになっています。プライバシー影響評価ツールを活用して、適切な評価とリスク管理を行うことが重要です。

社会受容性の観点では、生体認証技術に対する一般市民の理解と信頼の醸成が課題となっています。教育機関での生体認証技術教育教材の活用や、公開セミナーでの啓発活動により、技術への理解向上が図られています。

国際標準化の動きも重要です。ISO/IEC 19795シリーズ(生体認証性能試験及び報告)、ISO/IEC 24745(生体認証情報保護)などの国際規格に準拠した国際標準準拠生体認証システムの採用により、グローバルな相互運用性が確保されます。

まとめ

生体認証技術は、デジタル社会における個人識別とセキュリティの根幹を支える重要な技術として確立されています。指紋認証から始まり、顔認証、虹彩認証、静脈認証、声紋認証など多様な技術が実用化され、それぞれが固有の特徴と応用分野を持っています。応用情報技術者試験においても重要な出題分野であり、技術的な理解と実践的な応用能力の両方が求められます。

今後の技術発展により、認証精度のさらなる向上、新しい生体特徴の活用、プライバシー保護技術の強化が期待されています。AI技術の進歩、5G通信の普及、エッジコンピューティングの発達などにより、生体認証技術はより身近で便利、かつ安全な認証手段として社会に浸透していくでしょう。

企業や組織においては、適切な技術選択、プライバシー保護への配慮、法的要件への準拠を総合的に検討し、最適な生体認証システムを導入することが重要です。継続的な技術動向の把握と、セキュリティ要件の見直しにより、変化する脅威に対応できる堅牢な認証基盤を構築することができます。