現代のコンピューティング環境において、ストレージ技術は劇的な進歩を遂げています。その中でも特に注目されているのがSSD(Solid State Drive)です。従来のハードディスクドライブ(HDD)に代わる革新的なストレージ技術として、企業から個人ユーザーまで幅広く採用されています。応用情報技術者試験においても、ストレージ技術の理解は必須であり、特にSSDの特性と活用方法についての知識が重要視されています。

SSDは、NAND型フラッシュメモリを記憶媒体として使用するストレージデバイスです。回転する磁気ディスクを持つHDDとは根本的に異なる仕組みで動作し、機械的な部品を持たないため、高速性、耐久性、省電力性において優れた特性を示します。この技術革新により、コンピューターの起動時間、アプリケーションの読み込み速度、データ転送効率が大幅に向上し、ユーザー体験の質的変化をもたらしています。

SSDの基本構造と動作原理

SSDの心臓部にあるのは、NAND型フラッシュメモリです。この半導体メモリは、電荷の有無によって情報を記録する仕組みを採用しており、電源が切れても情報が保持される不揮発性メモリとして機能します。従来のRAMとは異なり、電源供給が停止してもデータが失われることはありません。この特性により、長期間のデータ保存が可能となっています。

SSDの構成要素は、NAND型フラッシュメモリチップ、コントローラー、キャッシュメモリ、電源管理回路から成り立っています。コントローラーは、ホストコンピューターからの命令を受け取り、フラッシュメモリへの読み書き操作を効率的に管理します。また、ウェアレベリング機能により、メモリセルの使用頻度を均等化し、SSDの寿命を延長する役割も果たしています。

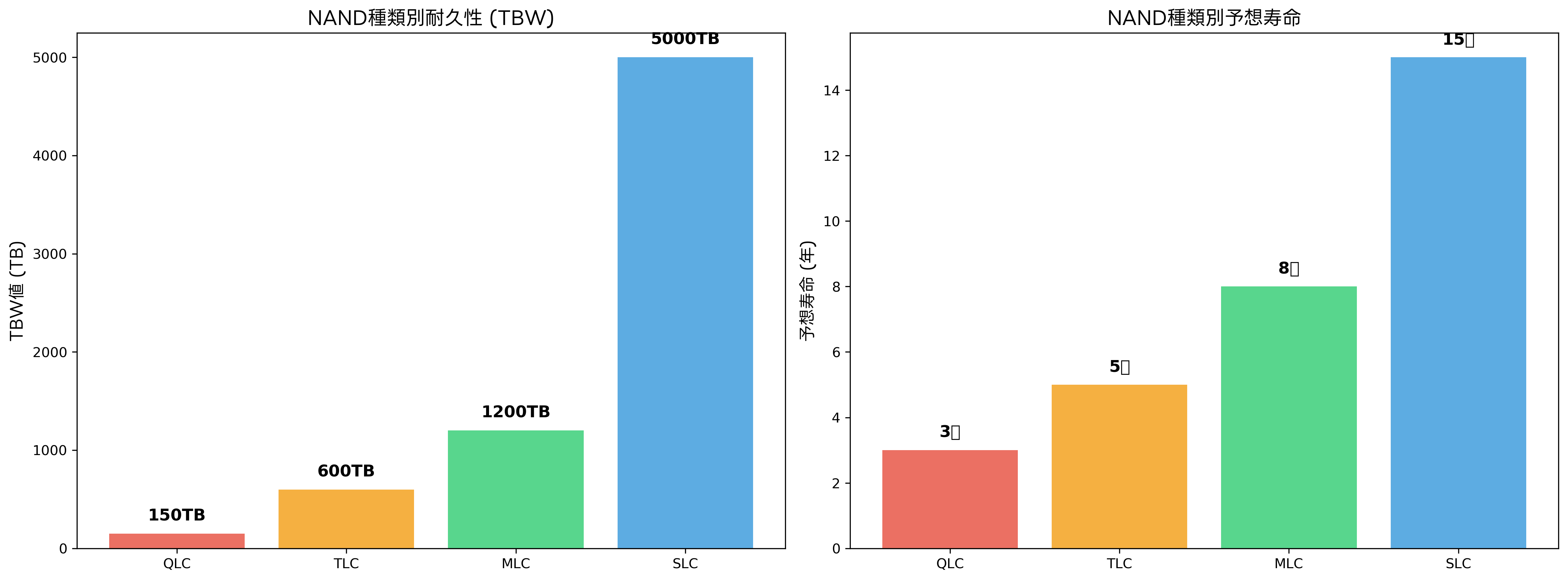

NAND型フラッシュメモリには、セルあたりの記録ビット数により、SLC(Single Level Cell)、MLC(Multi Level Cell)、TLC(Triple Level Cell)、QLC(Quad Level Cell)の種類があります。SLCは1セルに1ビット、MLCは2ビット、TLCは3ビット、QLCは4ビットの情報を記録します。記録ビット数が多いほど容量あたりのコストは低下しますが、速度と耐久性は減少する傾向にあります。

現代のSSDでは、高性能なSSDコントローラーが搭載されており、複数のNANDチップに対する並列処理により、高速なデータアクセスを実現しています。また、高品質なNANDフラッシュメモリの採用により、長期間にわたる安定した動作が保証されています。

SSDの種類とインターフェース

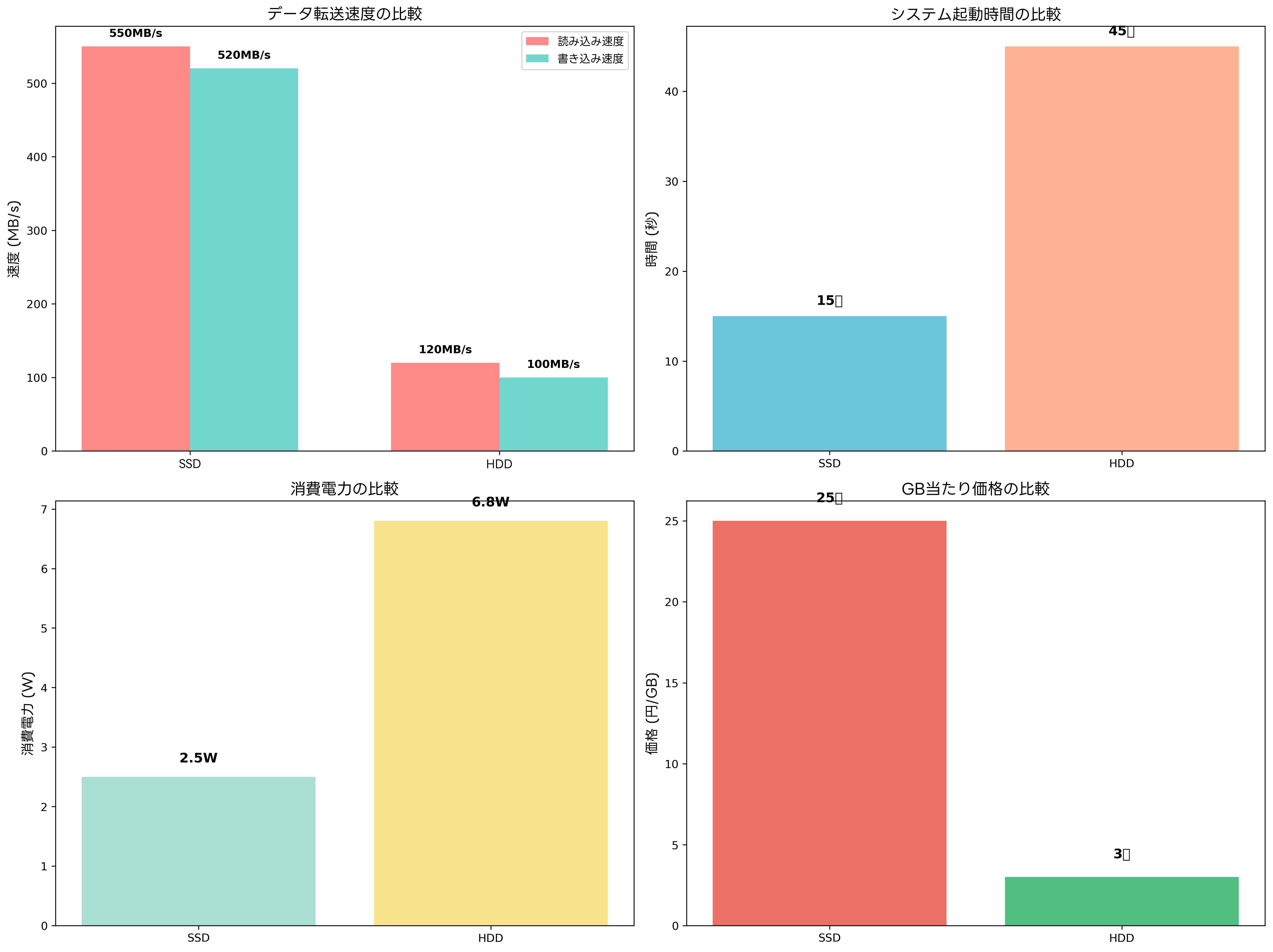

SSDは、接続方式により複数の種類に分類されます。最も一般的なのはSATA接続のSSDで、従来のHDDと同じインターフェースを使用するため、既存のシステムへの換装が容易です。SATA 3.0規格では、理論上最大6Gbps(約600MB/s)のデータ転送速度を実現できます。しかし、実際の製品では、コントローラーの性能やNANDメモリの特性により、実効速度は理論値を下回ることがあります。

M.2インターフェースは、より高速なデータ転送を可能にする新しい規格です。M.2接続のSSDには、SATA接続とNVMe(Non-Volatile Memory Express)接続の2種類があります。M.2 NVMe SSDは、PCIeバスを直接利用することで、SATA接続の約6倍の速度となる最大3,500MB/s以上の転送速度を実現します。

最新のPCIe 4.0対応NVMe SSDでは、さらに高速な最大7,000MB/s以上の転送速度を達成しています。この高速性により、大容量ファイルの転送、4K動画の編集、ゲームの読み込み時間短縮など、様々な用途でその効果を発揮します。特に、クリエイティブワークや高性能コンピューティングの分野では、高速NVMe SSDの導入により、作業効率の大幅な向上が期待できます。

PCIeカード形式のSSDも存在し、複数のM.2 SSDを搭載することで、さらに高いパフォーマンスを実現できます。エンタープライズ環境では、PCIeカード型高性能SSDの採用により、データベースサーバーや高速処理が要求されるアプリケーションでの性能向上を図ることができます。

SSDとHDDの詳細比較

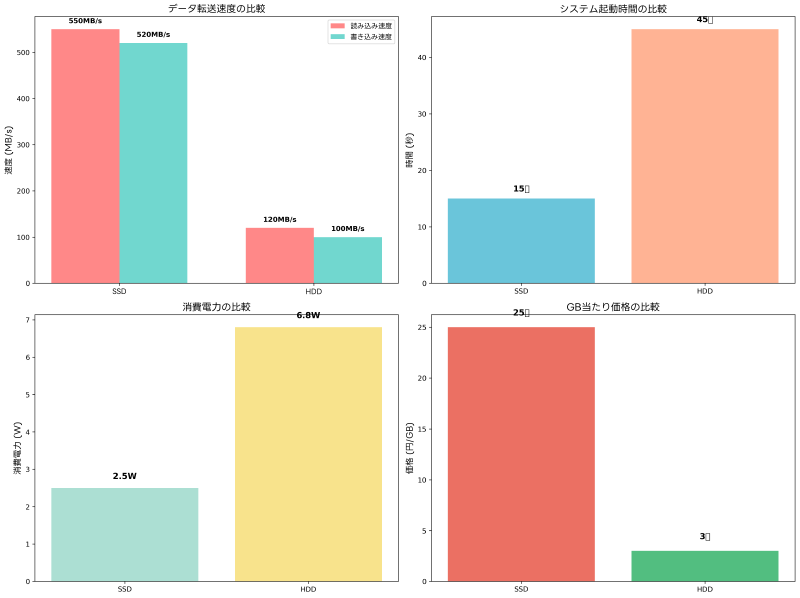

SSDとHDDの最も顕著な違いは、データアクセス速度にあります。HDDが磁気ヘッドの物理的な移動を必要とするのに対し、SSDは電子的なアクセスのため、瞬時にデータにアクセスできます。この結果、SSDの平均アクセス時間は0.1ミリ秒以下となり、HDDの5-10ミリ秒と比較して大幅に短縮されています。

起動時間の比較では、SSDを搭載したシステムは通常15秒以下でWindowsが起動するのに対し、HDDシステムでは45秒以上かかることが一般的です。この差は、オペレーティングシステムやアプリケーションの起動において、ユーザー体験に決定的な影響を与えます。企業環境では、従業員の生産性向上の観点から、高速起動対応SSDへの投資が重要な戦略となっています。

消費電力の面では、SSDはHDDと比較して約60%以上の省電力性を実現します。HDDが動作時に6-8ワットの電力を消費するのに対し、SSDは2-3ワット程度で動作します。この省電力性は、ノートパソコンのバッテリー駆動時間の延長や、データセンターの電力コスト削減に直接的な効果をもたらします。

耐久性においても、SSDは機械的な部品を持たないため、振動や衝撃に強い特性を示します。特に、モバイル環境や産業用途では、耐振動性SSDの採用により、システムの信頼性向上を図ることができます。動作温度範囲も広く、-40℃から85℃の範囲で動作可能な産業用SSDも存在します。

SSDの容量と価格動向

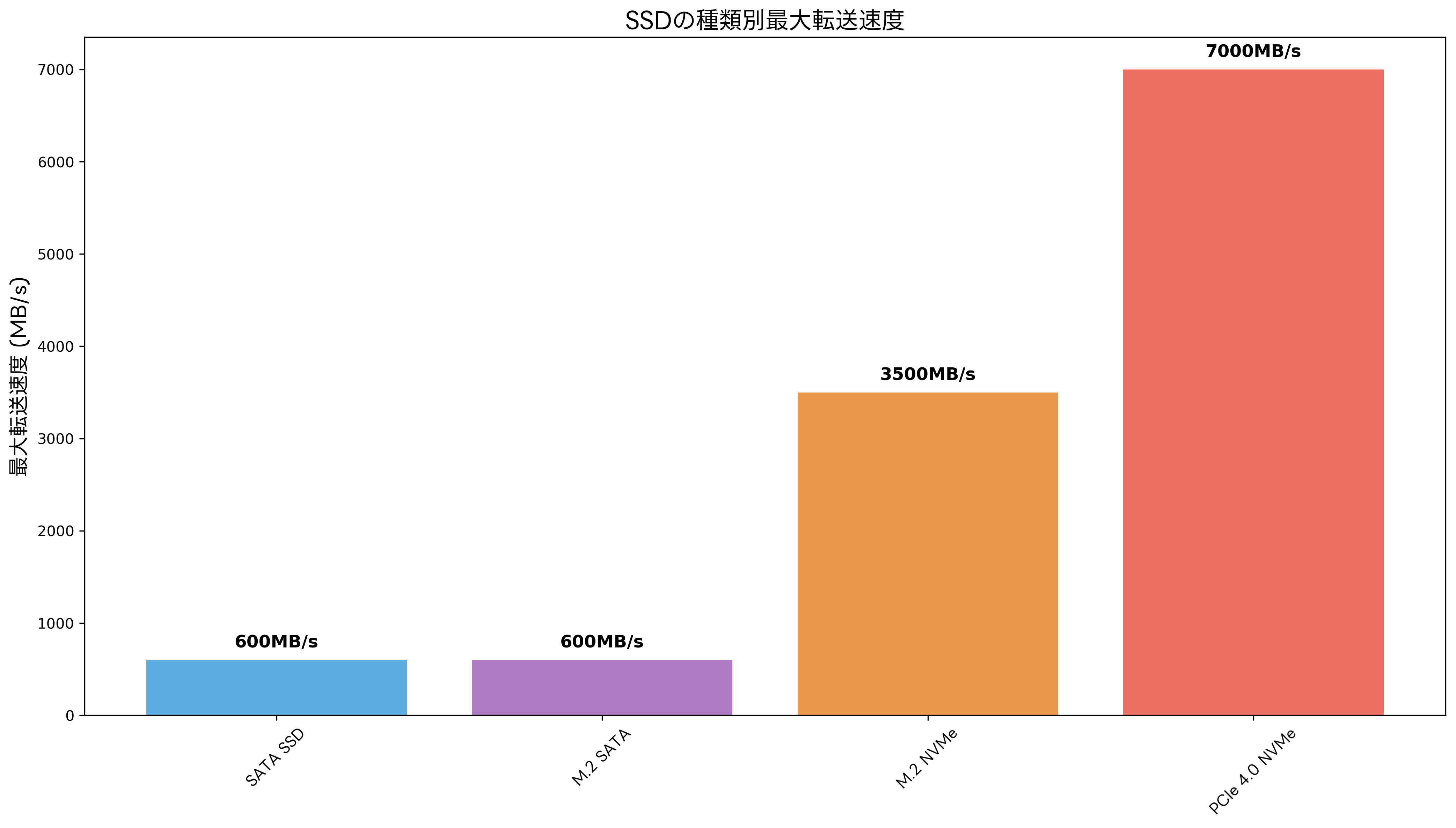

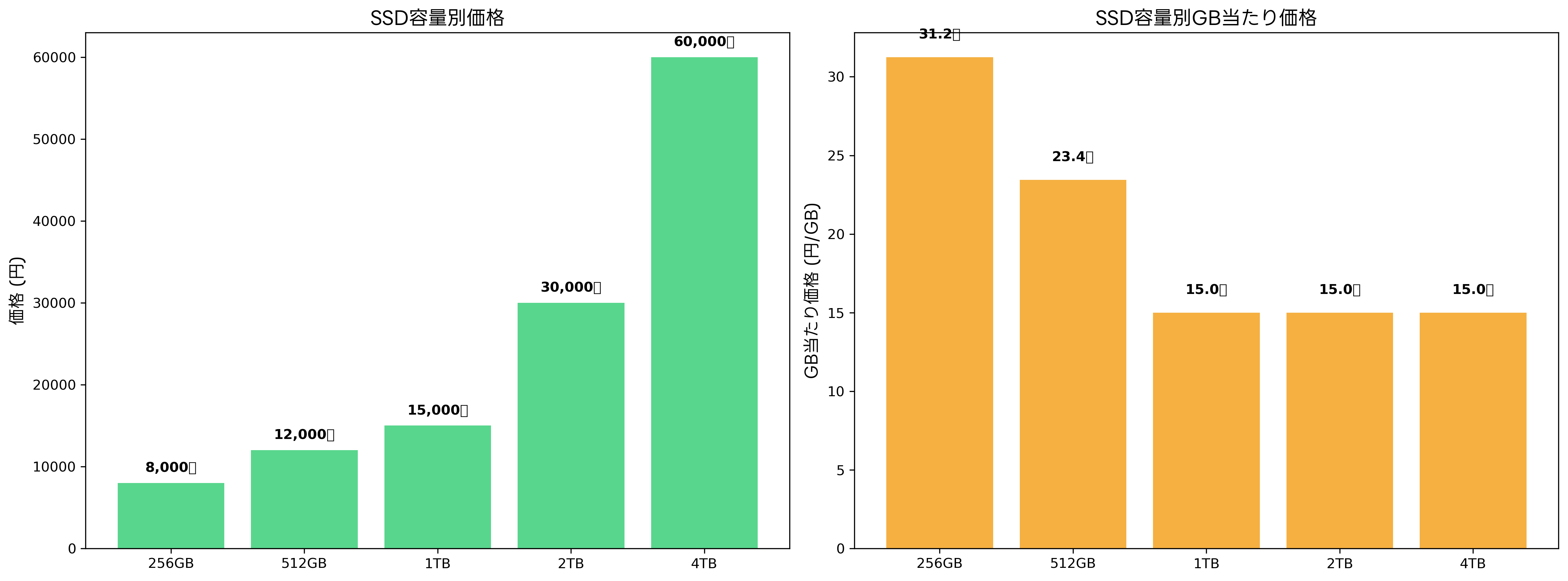

SSDの価格は、技術の進歩とともに継続的に低下しています。現在、256GBのエントリーレベルSSDは8,000円程度から入手可能であり、1TBの中容量モデルは15,000円程度となっています。大容量モデルでは、2TBが30,000円、4TBが60,000円程度の価格帯で提供されています。

GB当たりの価格を見ると、容量が大きくなるほど単価が下がる傾向があります。256GBモデルでは約31円/GBですが、1TB以上のモデルでは15円/GB程度まで下がります。この価格動向により、大容量SSDの導入コストが現実的な範囲に入ってきており、企業や個人ユーザーでの採用が加速しています。

コンシューマー向けの[大容量SSD](https://www.amazon.co.jp/s?k=大容量SSD 1TB&tag=amazon-product-items-22)では、QLC NANDの採用により、さらなるコストダウンが実現されています。一方、エンタープライズ向けでは、高耐久性を重視した[MLCベースSSD](https://www.amazon.co.jp/s?k=MLC SSD エンタープライズ&tag=amazon-product-items-22)が主流となっており、長期間の安定した運用が可能です。

市場予測によると、SSDの価格は今後も継続的に下落し、2025年にはHDDとのGB当たり価格差が大幅に縮小すると予想されています。この価格動向により、HDDからSSDへの置き換えが更に加速し、SSDが主流ストレージとなる時代が到来すると考えられています。

SSD市場の動向と主要メーカー

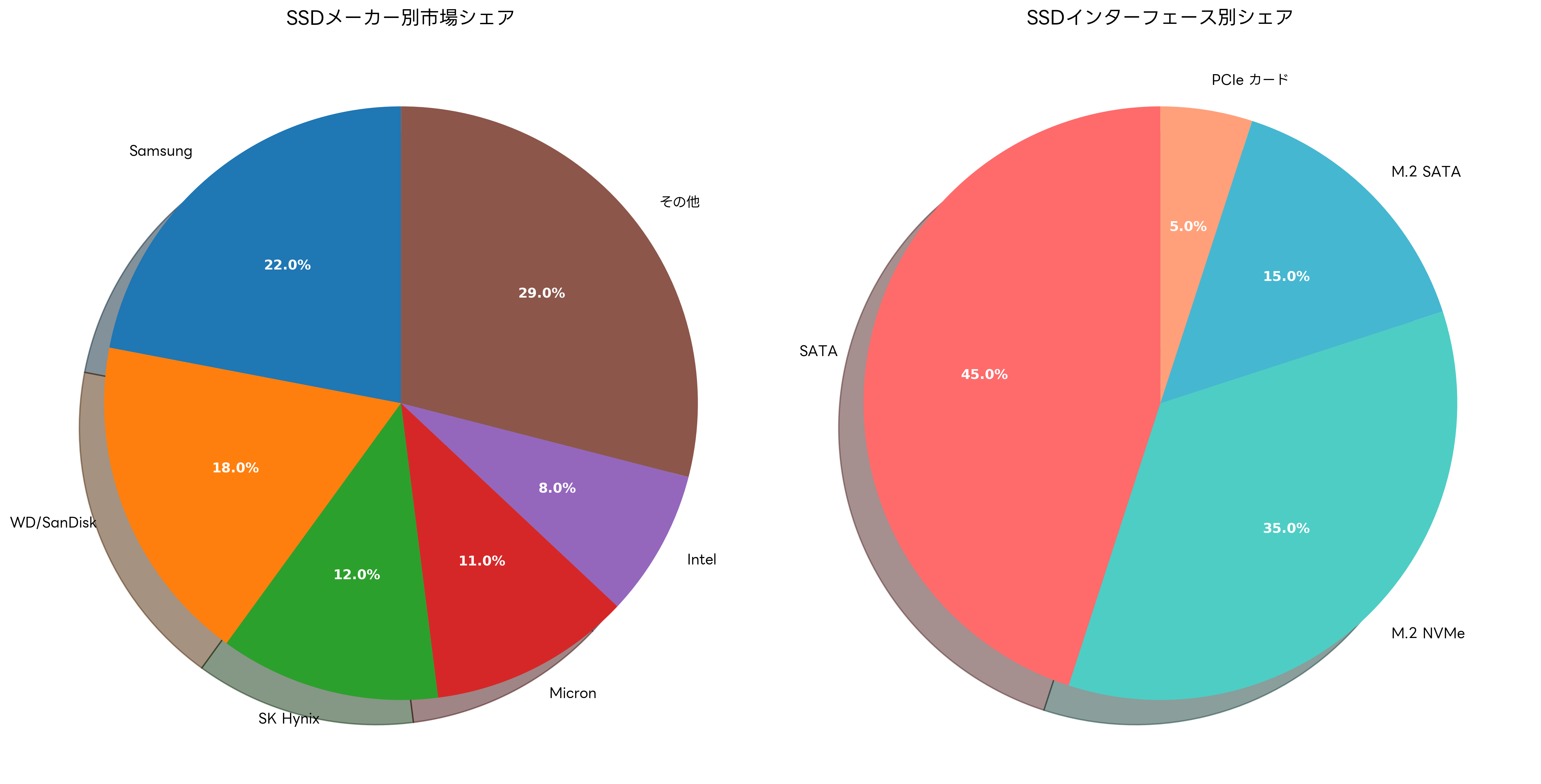

SSD市場は急速に成長しており、主要メーカー間の競争が激化しています。市場シェアでは、Samsung、Western Digital/SanDisk、SK Hynix、Micron、Intelが主要プレイヤーとして位置づけられています。これらのメーカーは、それぞれ独自の技術と製品ラインナップを持ち、市場の異なるセグメントにアプローチしています。

Samsungは、垂直統合型のビジネスモデルにより、NANDメモリからコントローラー、完成品まで一貫して製造しており、高性能製品で市場をリードしています。同社の[Samsung 980 PRO](https://www.amazon.co.jp/s?k=Samsung 980 PRO&tag=amazon-product-items-22)シリーズは、PCIe 4.0対応により最高レベルの性能を実現しています。

Western Digital/SanDiskは、企業向け市場に強みを持ち、データセンター用途の高信頼性SSDで定評があります。[WD Black シリーズ](https://www.amazon.co.jp/s?k=WD Black SSD&tag=amazon-product-items-22)は、ゲーミング用途での高性能を追求した製品として人気を集めています。

インターフェース別の市場シェアでは、従来のSATA接続が依然として45%を占めていますが、M.2 NVMe接続が35%まで拡大し、急速に主流となりつつあります。この傾向は、新世代のマザーボードやノートパソコンでM.2スロットが標準搭載されることと密接に関連しています。

新興メーカーも含めて、[コストパフォーマンス重視のSSD](https://www.amazon.co.jp/s?k=コスパ SSD&tag=amazon-product-items-22)やゲーミング特化型SSDなど、特定の用途に最適化された製品の開発が活発化しています。

SSDの寿命と耐久性

SSDの寿命は、使用するNANDメモリの種類と書き込み量によって決まります。耐久性の指標として、TBW(Total Bytes Written)という値が使用されます。これは、SSDが寿命を迎えるまでに書き込み可能な総データ量を表します。一般的に、SLCは5,000TBW以上、MLCは1,200TBW程度、TLCは600TBW程度、QLCは150TBW程度の耐久性を持ちます。

実際の使用環境では、一般的なユーザーが1日に書き込むデータ量は20-50GB程度であり、600TBWのSSDでは約10-15年の寿命を期待できます。ただし、動画編集やデータベースサーバーなど、大量の書き込み処理を行う用途では、より高耐久性のSSDを選択することが重要です。

SSDの寿命を延ばすためには、適切な使用方法が重要です。OSのページファイルや一時ファイルの配置場所を調整することで、不要な書き込み処理を減らすことができます。また、SSD寿命監視ツールを使用して、SSDの健康状態を定期的に確認することも推奨されます。

現代のSSDには、オーバープロビジョニングという技術が採用されており、表示容量よりも多くのNANDメモリを搭載することで、ウェアレベリングの効率を向上させ、寿命を延長しています。エンタープライズ向けSSDでは、通常のコンシューマー向けSSDよりも大きなオーバープロビジョニング領域を持ち、より長い寿命を実現しています。

SSDのパフォーマンス最適化

SSDの性能を最大限に活用するためには、適切な設定と最適化が重要です。オペレーティングシステムレベルでは、TRIMコマンドの有効化が必須です。TRIMコマンドにより、削除されたファイルの領域をSSDが認識し、効率的なガベージコレクションが可能となります。これにより、長期使用時の性能劣化を防ぐことができます。

Windowsでは、SSDが接続されると自動的に最適化設定が適用されますが、SSD最適化ツールを使用することで、より詳細な設定調整が可能です。デフラグの無効化、インデックスサービスの設定調整、システムの復元ポイントの管理などにより、SSDの性能と寿命を最適化できます。

NVMe SSDでは、M.2スロットの配置も性能に影響します。CPUに直接接続されたM.2スロットを使用することで、チップセット経由の接続よりも高い性能を得ることができます。特に、複数のM.2 SSDを使用する場合は、PCIeレーンの分配に注意が必要です。

エンタープライズ環境では、[NVMe over Fabric](https://www.amazon.co.jp/s?k=NVMe over Fabric&tag=amazon-product-items-22)技術により、ネットワーク経由でのNVMe SSDアクセスが可能となり、ストレージの共有化と高性能化を両立できます。

企業導入における考慮事項

企業でのSSD導入では、性能向上だけでなく、総所有コスト(TCO)の観点からの検討が重要です。初期導入コストはHDDよりも高くなりますが、消費電力の削減、システムの高速化による生産性向上、故障率の低下によるメンテナンスコスト削減により、中長期的にはコスト効果を期待できます。

データセンターでのSSD導入では、1Uサーバーあたりの性能密度が大幅に向上し、必要なサーバー台数の削減が可能となります。また、冷却コストの削減により、運用コストの最適化も実現できます。エンタープライズ向けSSDでは、高度な監視機能とリモート管理機能が搭載されており、大規模展開時の運用負荷軽減に貢献します。

仮想化環境では、SSDの高いIOPS(1秒当たりの入出力操作数)性能により、より多くの仮想マシンを単一のサーバー上で稼働させることが可能となります。これにより、ハードウェア投資の効率化と運用コストの削減を実現できます。

バックアップ戦略においても、SSDの活用により、バックアップ時間の大幅な短縮が可能です。高速バックアップ対応SSDの導入により、業務への影響を最小限に抑えながら、確実なデータ保護を実現できます。

応用情報技術者試験での出題傾向

応用情報技術者試験において、SSDに関する問題は、ハードウェア分野およびシステム構成技術分野で出題される傾向があります。特に、HDDとの性能比較、接続インターフェースの特性、NAND型フラッシュメモリの種類と特徴、ウェアレベリング機能の役割などが頻出トピックです。

午前問題では、「SSDの特徴として最も適切なものはどれか」といった基本的な知識を問う問題や、「NAND型フラッシュメモリにおいて、1セルあたりの記録ビット数が最も多いものはどれか」といった技術的詳細を問う問題が出題されます。これらの問題に対応するため、応用情報技術者試験対策書での学習が効果的です。

午後問題では、システム設計の文脈でSSDの選択理由や性能向上効果について問われることがあります。例えば、「データベースサーバーの性能向上を目的として、ストレージをHDDからSSDに変更する場合の効果と注意点について述べよ」といった実践的な問題が出題されます。

試験対策としては、実際のSSD製品仕様を参考にして、転送速度、容量、価格、寿命などの数値的な理解を深めることが重要です。また、SSDベンチマークソフトを使用して、実際の性能測定を体験することで、理論と実践の橋渡しができます。

新技術と将来展望

SSD技術は継続的に進歩しており、3D NAND技術により、より高密度で大容量のストレージが実現されています。現在、128層以上の積層構造を持つ3D NANDが商用化されており、将来的には200層を超える製品も予想されています。この技術進歩により、単位面積当たりの容量が大幅に向上し、コストパフォーマンスの更なる改善が期待されています。

次世代メモリ技術として、3D XPoint、ReRAM、FRAM などの新しい不揮発性メモリが開発されており、これらはSSDの性能をさらに向上させる可能性を秘めています。特に、Intelが開発したOptane SSDでは、従来のNAND型フラッシュメモリよりも高速で低レイテンシーの性能を実現しています。

PCIe 5.0規格の導入により、理論上最大14GB/sの転送速度が可能となり、次世代SSDの性能向上に貢献します。この高速化により、リアルタイム映像処理、AI・機械学習アプリケーション、高性能コンピューティングなどの分野での応用が拡大すると予想されています。

クラウドストレージサービスでも、高性能クラウドSSDの提供により、オンプレミスと同等の高性能ストレージをクラウド環境で利用できるようになっています。

セキュリティと暗号化

SSDにおけるデータセキュリティは、企業利用において重要な考慮事項です。多くのエンタープライズ向けSSDには、ハードウェアベースの暗号化機能(Self-Encrypting Drive: SED)が搭載されており、AES-256暗号化によりデータの機密性を保護します。この機能により、SSDの物理的な盗難や廃棄時のデータ漏洩リスクを軽減できます。

セキュアイレース機能により、SSDからのデータ完全削除が可能です。従来のHDDでは物理的な破壊が必要でしたが、SSDでは電子的な消去により、確実なデータ削除を短時間で実行できます。この機能は、セキュリティ対応SSDで標準的に提供されています。

OPAL規格に準拠したSSDでは、統一された管理インターフェースにより、複数ベンダーのSSDを一元的に管理できます。これにより、大規模な企業環境での暗号化管理の複雑さを軽減し、運用効率を向上させることができます。

まとめ

SSDは、現代のコンピューティング環境において不可欠なストレージ技術となっています。高速性、省電力性、耐久性といった優れた特性により、従来のHDDを置き換える革新的なソリューションとして確立されました。技術の進歩とコストの低下により、コンシューマーからエンタープライズまで幅広い分野での採用が加速しています。

応用情報技術者として、SSDの技術的特性、性能特性、適用場面を理解することは、システム設計と最適化において重要な知識となります。継続的な技術革新により、SSDの性能はさらに向上し、新しい用途開発と市場拡大が続くと予想されます。

適切なSSD選択と最適化により、システム全体のパフォーマンス向上と運用効率化を実現し、競争優位性の確保につなげることができます。今後も技術動向を注視し、最新の知識と実践的な応用能力を身につけることが重要です。