現代の企業活動において、ITシステムの安定稼働は事業継続の生命線となっています。システムの停止や性能劣化は、業務効率の低下、顧客満足度の悪化、そして経済的損失に直結するため、運用監視は極めて重要な役割を担っています。応用情報技術者試験においても、システム運用管理の分野で頻出のテーマであり、実際の現場における実践的な知識が求められます。

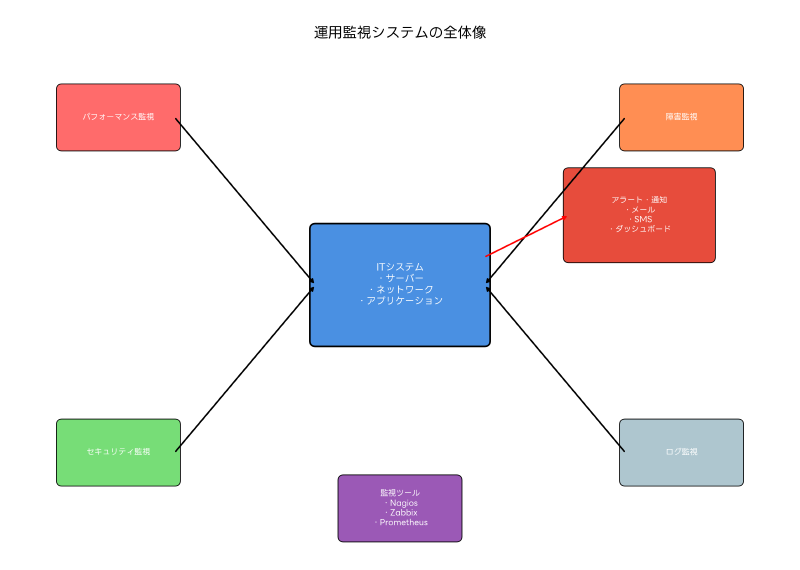

運用監視とは、ITシステムの稼働状況を継続的に観察し、異常や問題の早期発見、適切な対応を行うための活動です。これには、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、アプリケーションなど、システムを構成するすべての要素が含まれます。効果的な運用監視により、システムの可用性、性能、セキュリティを維持し、ビジネス要件を満たすサービスレベルを確保できます。

運用監視の基本概念と重要性

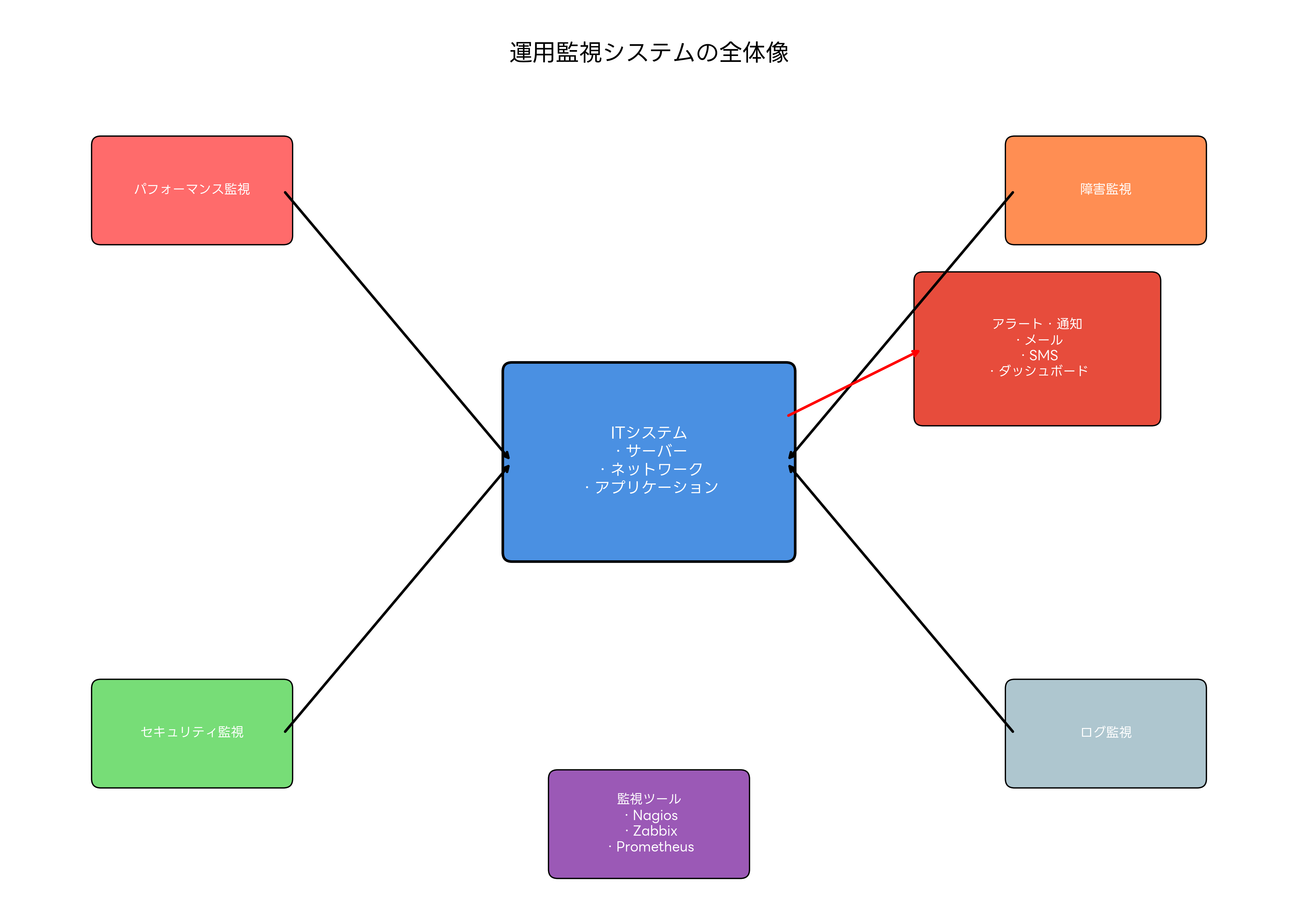

運用監視の目的は、システムの正常な稼働を維持し、問題が発生した場合には迅速に対応することです。これにより、サービスの品質を保ち、ユーザーの満足度を維持できます。監視対象は多岐にわたり、CPU使用率、メモリ消費量、ディスク容量、ネットワークトラフィック、レスポンス時間、エラー率など、様々な指標を継続的に測定します。

現代の運用監視では、単なる問題の検知にとどまらず、予防的な対応も重要視されています。傾向分析や機械学習を活用して、問題が発生する前に兆候を捉え、事前に対策を講じることで、システムの安定性をより高められます。このような先進的な監視を実現するため、高性能な監視サーバーやAIを活用した分析ソフトウェアの導入が進んでいます。

監視の粒度も重要な要素です。ビジネスクリティカルなシステムでは、秒単位での監視が必要な場合もあれば、バッチ処理システムでは日単位の監視で十分な場合もあります。適切な監視間隔を設定することで、必要な情報を収集しながら、システムへの負荷を最小限に抑えられます。

運用監視の効果を最大化するためには、監視基盤の構築だけでなく、監視データの分析、レポーティング、改善活動のサイクルを確立することが重要です。統合監視プラットフォームを活用することで、複数のシステムを一元的に監視し、効率的な運用が可能になります。

監視項目と指標の詳細分析

運用監視において測定すべき指標は、システムの種類や要件によって異なりますが、一般的に以下のカテゴリに分類されます。

パフォーマンス監視では、システムの処理能力と効率性を測定します。CPU使用率は最も基本的な指標の一つで、通常は70-80%を超えると注意が必要です。メモリ使用量も重要で、物理メモリの不足はシステム全体の性能に大きく影響します。ディスクI/O、ネットワーク帯域幅の使用状況も監視対象となり、これらの指標から性能のボトルネックを特定できます。

アプリケーション固有の指標も重要です。Webアプリケーションでは、レスポンス時間、スループット、エラー率、同時接続数などを監視します。データベースシステムでは、クエリの実行時間、ロック待ち時間、キャッシュヒット率などが重要な指標となります。これらの詳細な監視を実現するため、アプリケーションパフォーマンス監視ツールの導入が効果的です。

可用性監視では、システムやサービスが利用可能な状態にあるかを確認します。単純なpingによる死活監視から、複雑なビジネストランザクションの監視まで、様々なレベルで実施されます。サービスレベル契約(SLA)で定められた可用性目標を達成するため、高可用性監視システムによる24時間365日の継続監視が必要です。

セキュリティ監視では、不正アクセス、マルウェア感染、データ漏洩などの脅威を検出します。ログファイルの分析、異常なネットワークトラフィックの検出、権限昇格の監視などを行います。近年では、SIEM(Security Information and Event Management)システムを活用して、複数のセキュリティイベントを関連付けて分析する手法が一般化しています。統合SIEM製品により、効率的なセキュリティ監視が実現できます。

容量監視では、ディスク容量、メモリ容量、ネットワーク帯域などのリソース使用量を追跡し、将来の容量不足を予測します。トレンド分析により、いつ頃に容量不足が発生するかを予測し、事前にリソースの追加や最適化を実施できます。

主要な監視ツールとその特徴

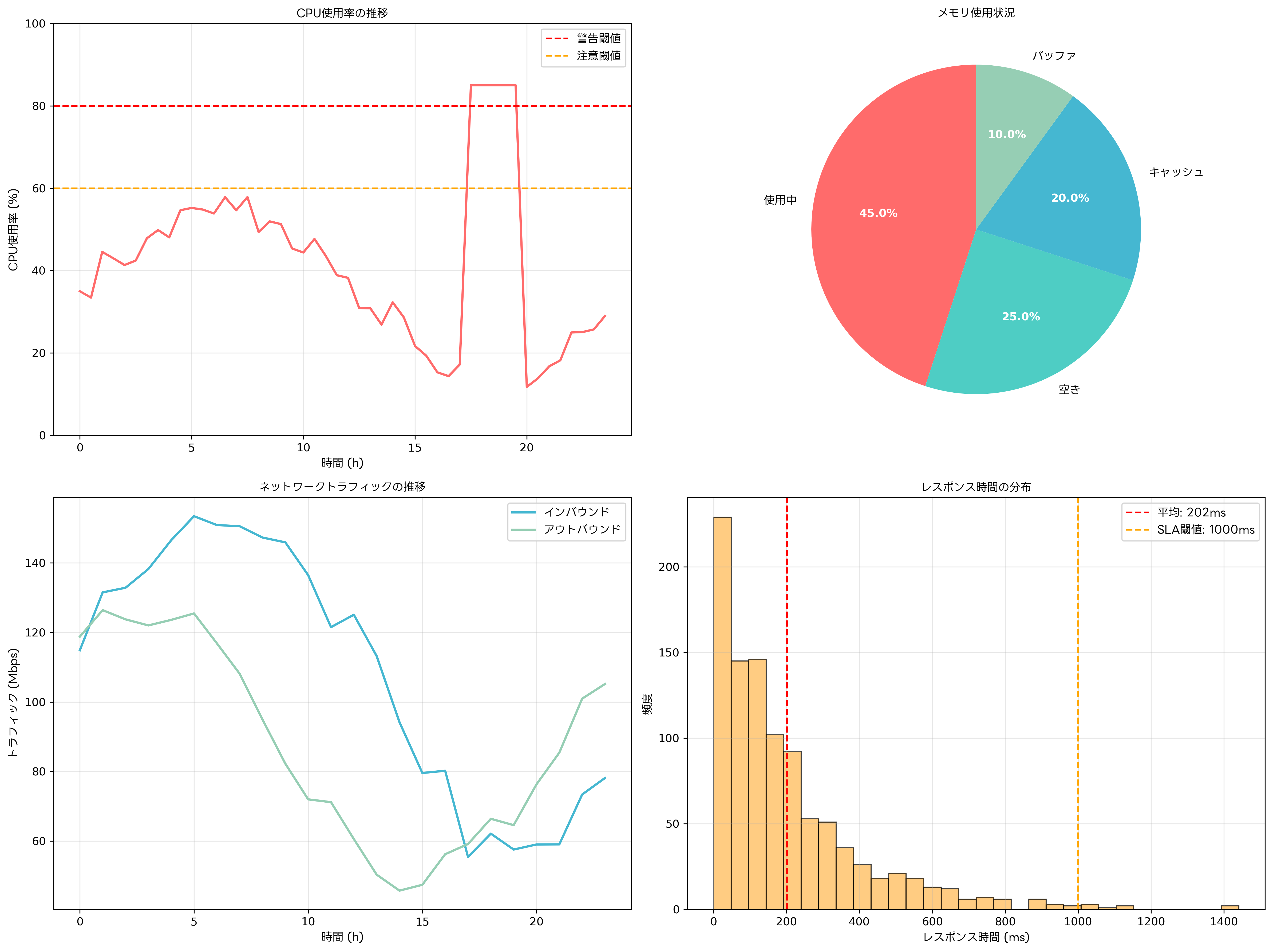

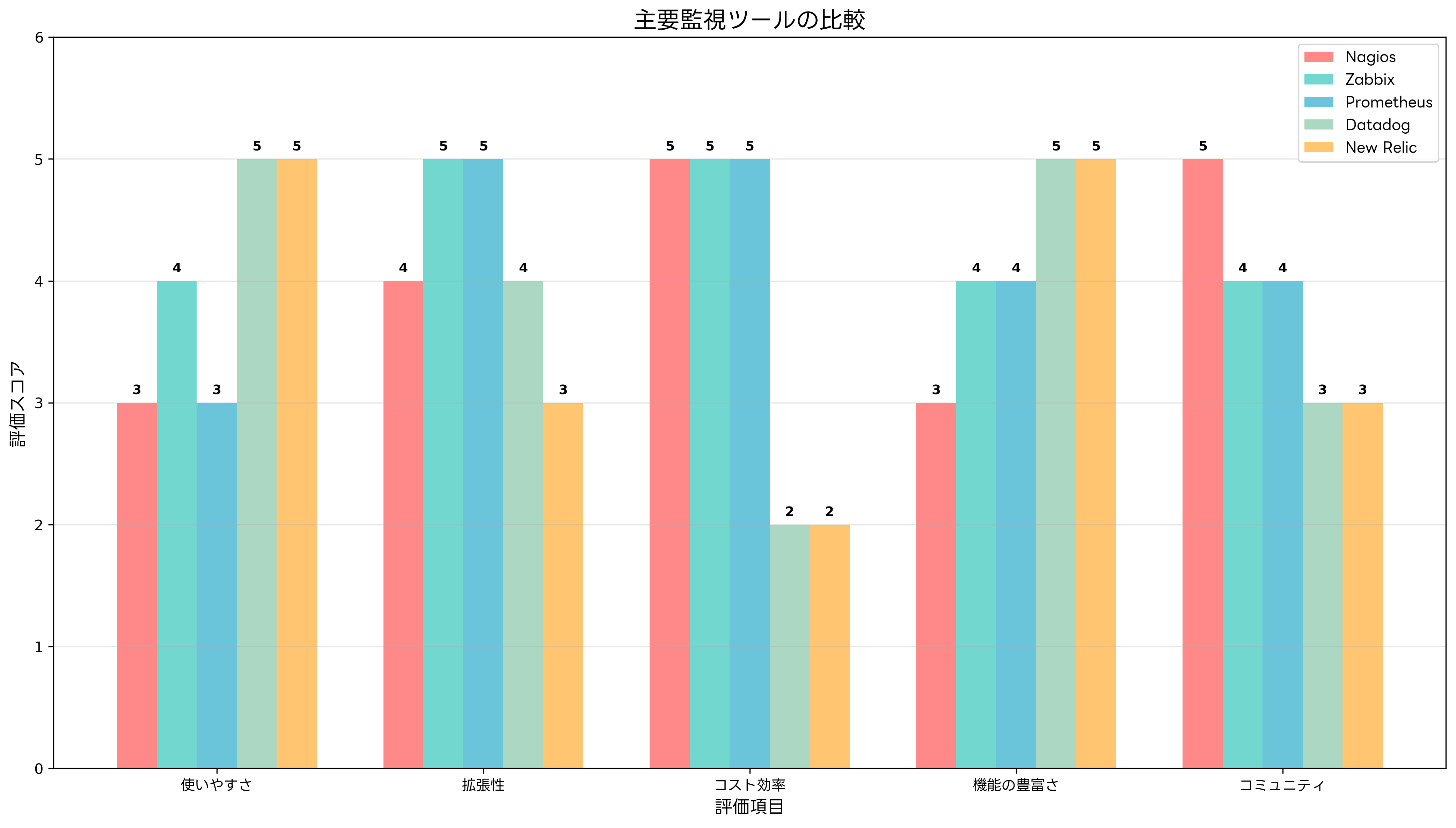

運用監視を効率的に実施するためには、適切な監視ツールの選択が重要です。市場には多数の監視ツールが存在し、それぞれ異なる特徴と強みを持っています。

Nagiosは、オープンソースの代表的な監視ツールで、豊富なプラグインと高い拡張性が特徴です。世界中で広く使用されており、コミュニティによるサポートも充実しています。基本的な監視機能は無償で利用でき、小規模から中規模のシステム監視に適しています。Nagios対応監視機器も多数販売されており、既存システムとの統合も容易です。

Zabbixは、統合監視プラットフォームとして設計されており、大規模な環境での監視に優れています。自動検出機能により、新しいデバイスやサービスを自動的に監視対象に追加できます。豊富なテンプレート機能により、設定の標準化と効率化が可能です。エンタープライズレベルでの利用を想定しており、Zabbix専用サーバーによるスケーラブルな監視基盤を構築できます。

Prometheusは、Cloud Native Computing Foundationのプロジェクトで、マイクロサービスアーキテクチャやコンテナ環境の監視に特化しています。時系列データベースを内蔵し、高性能なメトリクス収集と分析が可能です。KubernetesやDockerとの親和性が高く、現代的なインフラストラクチャの監視に適しています。Prometheus対応監視ソリューションにより、クラウドネイティブ環境での効率的な監視が実現できます。

商用ツールでは、DatadogやNew Relicなどのクラウドベースの監視サービスが人気です。これらのサービスは、セットアップが簡単で、高度な分析機能やダッシュボード機能を提供します。SaaS型のサービスとして提供されるため、初期投資を抑えながら高機能な監視を実現できます。ただし、月額利用料が発生するため、長期的なコスト計算が重要です。

オンプレミス環境での商用監視ツールには、IBM Tivoli、HP OpenView、CA Unicenterなどがあります。これらは大企業での利用を想定しており、包括的な監視機能と手厚いサポートを提供します。エンタープライズ監視ソリューションとして、ミッションクリティカルなシステムの監視に適用されています。

障害対応プロセスとインシデント管理

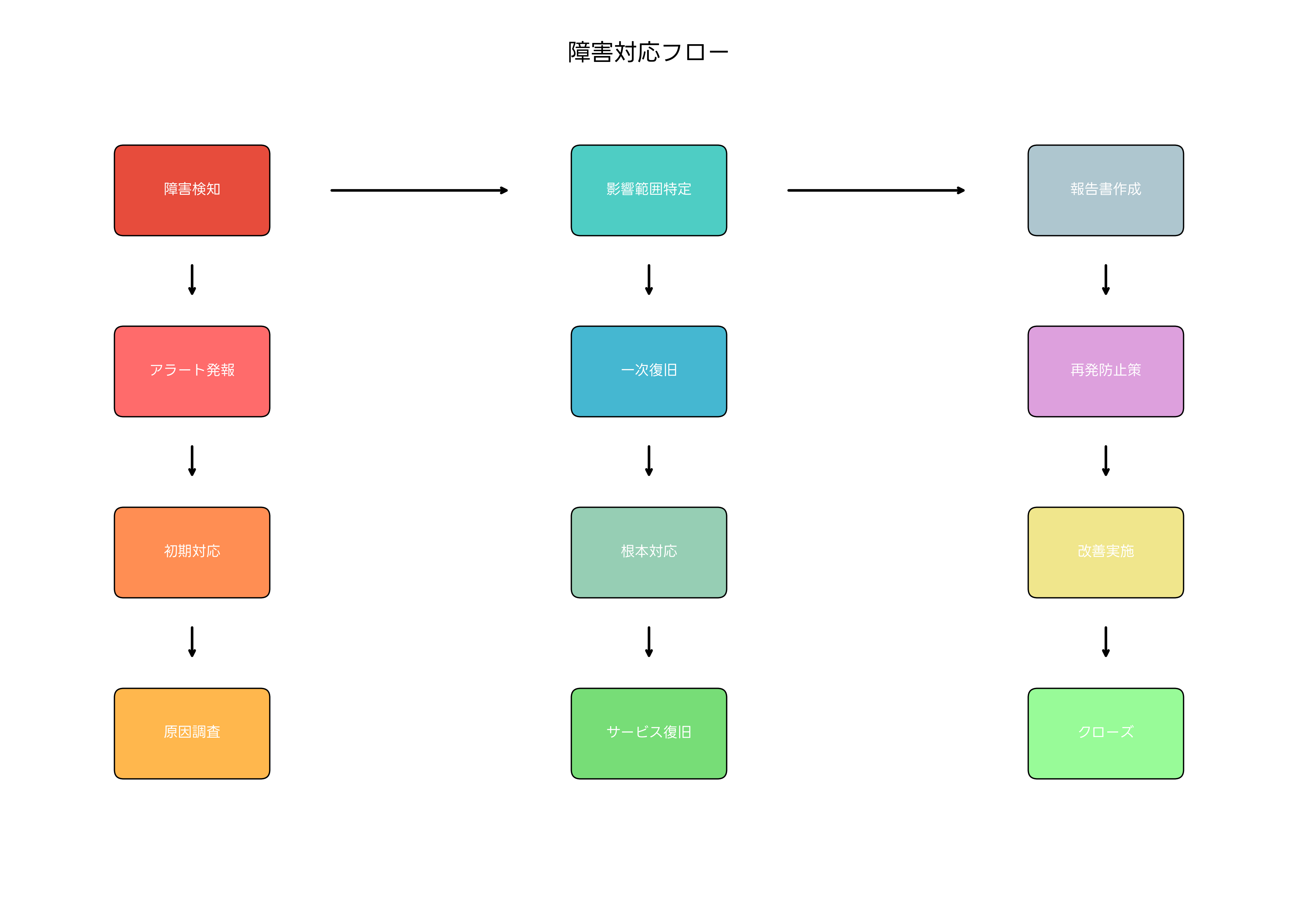

効果的な運用監視には、問題が検出された際の迅速かつ適切な対応プロセスが不可欠です。インシデント管理のフレームワークを確立することで、障害の影響を最小限に抑え、迅速な復旧を実現できます。

障害検知の段階では、監視システムが異常を検出し、事前に定義された閾値を超えた場合にアラートを発生させます。効果的なアラート設計には、重要度の分類、エスカレーション手順、通知方法の最適化が重要です。統合アラート管理システムにより、複数の監視ツールからのアラートを一元管理し、重複アラートの排除や関連アラートの集約が可能になります。

初期対応では、アラートを受信した担当者が障害の第一次評価を行います。影響範囲の特定、緊急度の判定、対応チームへの連絡などを迅速に実施します。この段階では、インシデント管理ツールを活用して、対応状況の記録と関係者への情報共有を行います。

原因調査では、ログファイルの分析、システム状態の確認、関連システムへの影響調査などを実施します。効率的な調査のため、ログ分析ツールやシステム診断ツールの活用が重要です。機械学習を活用した異常検知により、従来では発見が困難だった根本原因も特定できるようになっています。

復旧作業では、特定された原因に基づいて適切な対策を実施します。一時的な回避策(ワークアラウンド)と根本的な解決策を区別し、サービスの迅速な復旧を優先します。システム復旧ツールや自動化された復旧スクリプトにより、復旧時間の短縮が可能です。

事後処理では、インシデントの詳細分析、再発防止策の検討、プロセスの改善を行います。ポストモーテム(事後検証)を実施し、今回の障害から学んだ教訓を組織内で共有します。これにより、同様の問題の再発防止と、対応プロセスの継続的な改善が実現できます。

運用監視の自動化と効率化

現代の運用監視では、手動での作業を最小限に抑え、自動化による効率化が重要なテーマとなっています。監視作業の自動化により、人的ミスの削減、対応時間の短縮、運用コストの削減が実現できます。

自動検知機能では、新しいサーバーやサービスが環境に追加された際に、自動的に監視対象として登録します。ネットワークスキャンやサービス検出により、手動設定の手間を大幅に削減できます。自動検出対応監視システムにより、動的に変化するクラウド環境でも効率的な監視が実現できます。

自動復旧機能では、特定の障害パターンに対して事前に定義された対応手順を自動実行します。例えば、Webサーバーの応答停止を検知した場合に、自動的にサービスを再起動する機能などです。ただし、自動復旧には慎重な設計が必要で、予期しない副作用を避けるため、十分なテストと段階的な導入が重要です。

インテリジェントアラート機能では、機械学習や統計分析を活用して、ノイズの多いアラートを削減し、真に重要なアラートのみを通知します。アラートストームの防止、関連アラートの集約、異常パターンの学習により、運用担当者の負荷を大幅に軽減できます。AI搭載監視ソリューションにより、高度なインテリジェント監視が実現できます。

予測分析機能では、過去のデータパターンを分析して、将来発生する可能性のある問題を予測します。容量不足の予測、性能劣化の兆候検出、障害の前兆現象の発見などにより、予防的な対応が可能になります。予測分析プラットフォームを活用することで、データドリブンな運用管理が実現できます。

クラウド環境での運用監視

クラウドコンピューティングの普及により、運用監視のアプローチも大きく変化しています。オンプレミス環境とは異なる特性を持つクラウド環境では、新たな監視手法と考慮事項が必要になります。

パブリッククラウドでは、クラウドプロバイダーが提供する監視サービスを活用できます。Amazon CloudWatch、Azure Monitor、Google Cloud Monitoringなどは、クラウドリソースとの密接な統合により、効率的な監視を実現します。これらのサービスは、クラウド監視専用ツールと組み合わせることで、より高度な監視が可能になります。

マルチクラウド環境では、複数のクラウドプロバイダーにまたがるリソースを統一的に監視する必要があります。各クラウドの固有機能を活用しながら、全体を俯瞰できる監視基盤の構築が重要です。マルチクラウド監視プラットフォームにより、クラウド横断的な監視が実現できます。

コンテナ環境では、従来の仮想マシンベースの監視とは異なるアプローチが必要です。Kubernetesクラスターでは、ポッド、サービス、ノードなど、多層にわたる監視が必要になります。Kubernetes監視ソリューションにより、コンテナオーケストレーション環境での効果的な監視が実現できます。

サーバーレス環境では、従来のサーバーベースの監視が適用できないため、ファンクション単位での監視が必要です。実行時間、呼び出し回数、エラー率、コールドスタート時間などの指標を監視し、サーバーレスアプリケーションの性能と可用性を確保します。

セキュリティ監視の重要性

現代の運用監視において、セキュリティ監視は欠かせない要素となっています。サイバー攻撃の巧妙化と頻発化により、従来の境界防御だけでは不十分で、内部からの脅威も含めた包括的な監視が必要です。

ログ監視では、システムやアプリケーションが生成する大量のログデータから、セキュリティ上の異常を検出します。認証失敗の増加、権限昇格の試行、異常なファイルアクセスなど、様々なセキュリティイベントを監視します。統合ログ管理システムにより、分散したログデータを一元的に収集・分析できます。

ネットワーク監視では、トラフィックパターンの分析により、DDoS攻撃、不正侵入、データ窃取などの脅威を検出します。従来のシグネチャベースの検知に加えて、機械学習による異常検知により、未知の攻撃パターンも発見できます。次世代ファイアウォールと連携することで、検知と防御を統合したセキュリティ監視が実現できます。

エンドポイント監視では、個々の端末やサーバーでの不審な活動を検出します。マルウェアの実行、不正なプロセスの起動、ファイルの改ざんなどを監視し、感染の拡大を防ぎます。エンドポイント検知・対応ツール(EDR)により、高度な脅威に対する防御が可能になります。

ユーザー行動分析では、正常なユーザー行動のベースラインを確立し、異常な行動パターンを検出します。内部不正、アカウント乗っ取り、権限の不正使用などを発見できます。ユーザー行動分析ツール(UEBA)により、従来の技術では検知困難だった内部脅威も特定できます。

コスト管理と投資対効果

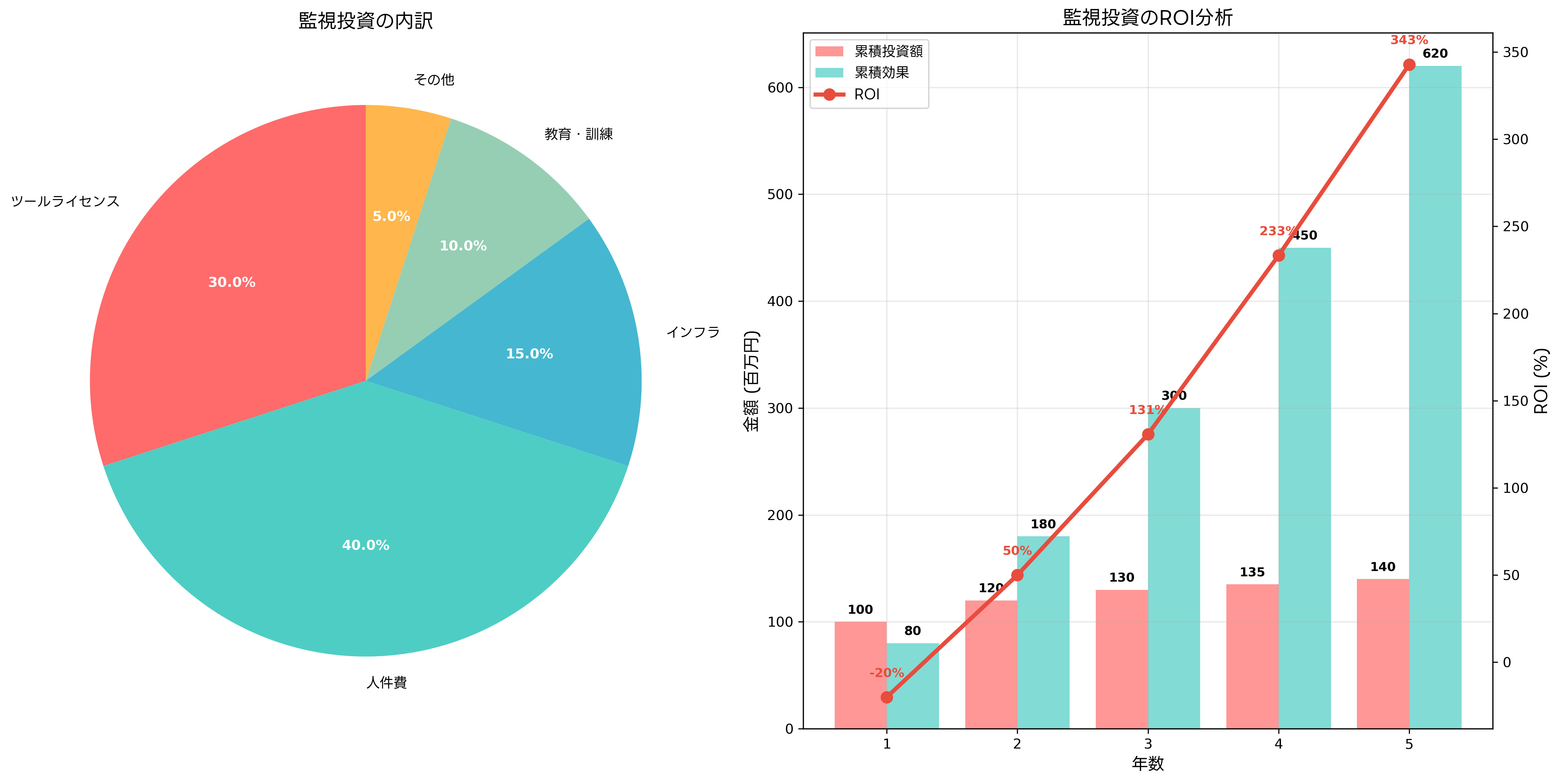

運用監視システムの導入と運用には相応のコストが発生するため、投資対効果を適切に評価し、コスト最適化を図ることが重要です。

初期投資では、監視ツールのライセンス費用、ハードウェアの調達、ネットワーク機器の増設、システム構築費用などが発生します。クラウドベースの監視サービスを利用する場合は、初期投資を抑制できますが、継続的な利用料金が発生します。コスト効率的な監視ソリューションの選択により、予算内での効果的な監視基盤構築が可能です。

運用コストでは、監視システムの維持管理、アラート対応、システム更新、人件費などが継続的に発生します。自動化の導入により、これらの運用コストを削減できますが、自動化システム自体の構築と維持にもコストが必要です。

効果測定では、監視システムの導入により実現された以下の効果を定量化します。システム停止時間の削減による機会損失の回避、障害対応時間の短縮による人件費削減、予防的対応による重大障害の回避、顧客満足度の向上による売上増加などです。

ROI(投資対効果)の計算では、これらの効果を金額換算し、投資額と比較します。一般的に、適切に設計された監視システムは、2-3年で投資回収が可能とされています。ただし、業種やシステムの重要度により効果は大きく異なるため、個別の評価が必要です。

コスト最適化の手法として、監視対象の優先度付け、監視間隔の最適化、アラートの精度向上、自動化による効率化などがあります。監視コスト最適化ツールを活用することで、継続的なコスト改善が実現できます。

新技術トレンドと将来展望

運用監視の分野では、新しい技術の導入により、従来とは大きく異なるアプローチが可能になっています。これらの技術トレンドを理解し、適切に活用することで、監視の効果と効率を大幅に向上させることができます。

人工知能と機械学習の活用により、大量の監視データから価値のある洞察を自動的に抽出できるようになりました。異常検知の精度向上、予測分析の実現、根本原因分析の自動化などが可能になります。AI駆動型監視プラットフォームにより、次世代の監視システムが構築できます。

AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations)は、IT運用における意思決定を人工知能で支援する概念です。大量のデータを処理し、パターンを学習し、最適な対応策を提案します。人手による監視の限界を超えて、24時間365日の高度な監視が実現できます。

エッジコンピューティングの普及により、監視処理の一部をエッジで実行する分散監視アーキテクチャが注目されています。ネットワーク帯域の節約、レイテンシの削減、中央システムの負荷軽減などの効果があります。エッジ監視ソリューションにより、分散環境での効率的な監視が実現できます。

OpenTelemetryなどの標準化により、ベンダー非依存の監視データ収集と分析が可能になりつつあります。マルチベンダー環境での監視統合、既存システムからの移行コスト削減、将来の技術変化への対応力向上などの利点があります。

応用情報技術者試験での出題ポイント

応用情報技術者試験において、運用監視に関する問題は、システム運用管理やシステム監査の分野で出題されます。実際の業務経験に基づく実践的な問題が多く、理論的な知識だけでなく、現場での応用力が問われます。

午前問題では、監視指標の種類と意味、監視ツールの特徴、SLAの設定方法、障害対応プロセス、セキュリティ監視の手法などが出題されます。特に、可用性の計算、MTBF(平均故障間隔)とMTTR(平均修復時間)の関係、監視間隔と検知精度のトレードオフなどは頻出テーマです。

午後問題では、具体的な企業のシステム環境を題材として、監視システムの設計、障害対応手順の策定、監視コストの算出、改善提案の検討などが問われます。与えられた条件下で最適な監視戦略を立案する能力が評価されます。

試験対策としては、応用情報技術者試験のシステム管理分野参考書による理論学習に加えて、実践的な監視技術書での知識深耕が重要です。また、過去問題の解説書により、出題傾向と解答技法を習得できます。

実務経験のある受験者は、自社の監視システムを題材として、設計思想、運用課題、改善施策などを整理することで、試験問題への対応力を向上させることができます。未経験者は、監視システム構築の実習書を活用して、実践的な知識を補完することが推奨されます。

まとめ

運用監視は、現代のITシステムにおいて不可欠な機能であり、システムの安定稼働とビジネス継続を支える重要な役割を担っています。技術の進歩とともに監視手法も進化し続けており、人工知能やクラウド技術を活用した次世代の監視システムが実現されつつあります。

効果的な運用監視の実現には、適切な監視戦略の策定、最適なツールの選択、効率的な運用プロセスの確立、継続的な改善活動が必要です。また、セキュリティ監視の重要性も高まっており、包括的なアプローチが求められています。

応用情報技術者試験では、これらの実践的な知識が問われるため、理論学習と実務経験の両方を通じて、体系的な理解を深めることが重要です。変化する技術環境に対応できる柔軟性と、ビジネス要件を満たす監視システムを設計・運用できる能力を身につけることで、ITプロフェッショナルとしての価値を向上させることができます。